地图学知识点整理

第一章导论

一.地图得定义与基本特征

1.地图得定义:地图就是依据特定得数学法则,通过科学得概括,并运用符号系统将地理信息表示在一定载体上得图形,以传递客观现象得数量、质量特征在空间与时间上得分布规律与发展变化。

2.地图得基本特征:

地理信息得载体——多样性

数学法则得结构——(地图投影,坐标系统,比例尺)

有目得得图形概括——(地理信息形成地图信息得过程,图形得形状变化与尺寸变化)

符号系统得运用——(地理信息得图形借助地图符号,地图就是符号得模型)

二、地图得功能与分类

1.地图得功能:

(1)、地图信息得载负功能地图信息分为直接(从图中直接反映)与间接信息(分析)组成,

(2)、地图得传递功能将制图者与用图者联系起来,统一在地图信息得传递过程中

(3)、地图得模拟功能所需表示得对象,在众多特征中抽取内在得,本质得联系,进行实物得模拟

(4)、地图得认知功能用图者根据自己得知识与经验,对图形进行联想与推演与各种分析

2.地图得类型

(1)按尺度划分:

大比例尺地图:大于比例尺1:10万得地图

中比例尺地图:比例尺1:10万~1:100万

小比例尺地图:比例尺小于1:100万

(2)按区域划分(了解)

A.星球图、地球图

B.世界图、半球图、大洲图、大洋图

C.国家图、行政区图

D.局部区域图

(3)按照地图得图型划分

普通地图(自然地理与社会经济一般特征得,不偏重哪一个要素,分为地形图与地理图)

专题地图(各自学科体系进行层次细分,构成地图得主要内容)

(4)按地图得维数划分

平面地图与立体地图

(5)按其她指标分类

按用途

按语言种类

按历史年代

按出版与使用方式

三、地图学

1、地图学得概念:地图学就是以地理信息可视化为核心,探讨地图得理论实质、制作技术与使用方法得综合性科学。

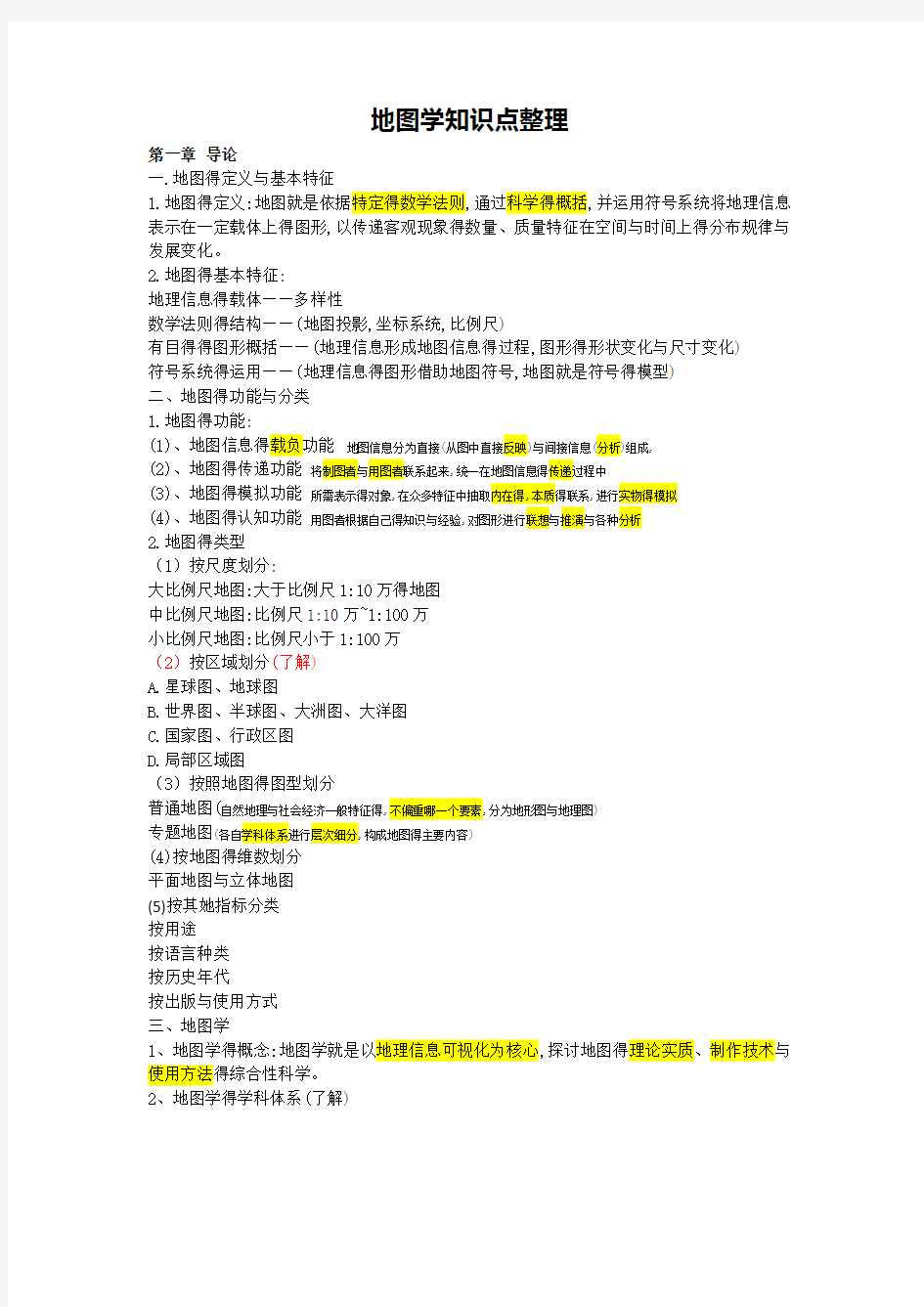

2、地图学得学科体系(了解)

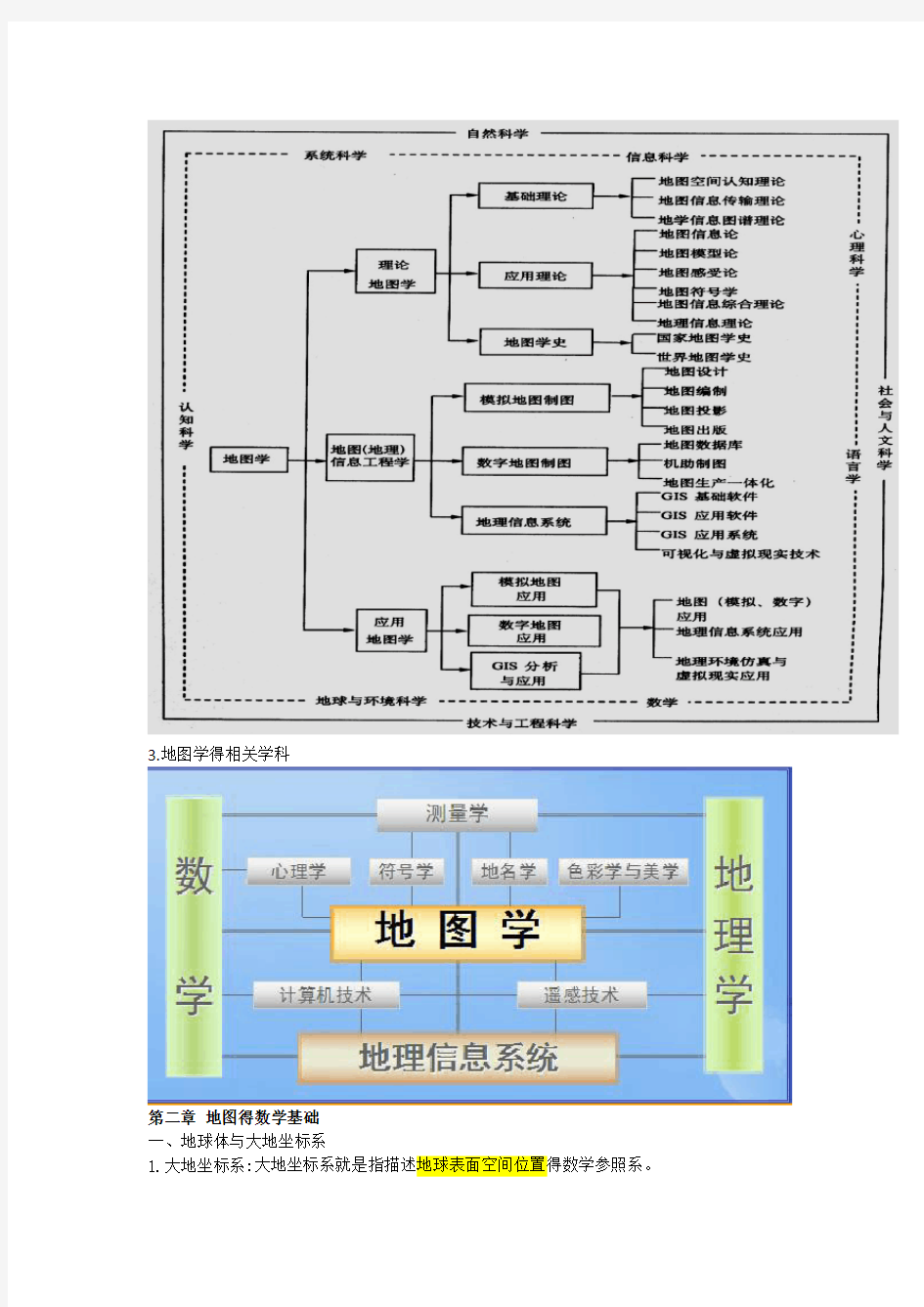

3.地图学得相关学科

第二章地图得数学基础

一、地球体与大地坐标系

1.大地坐标系:大地坐标系就是指描述地球表面空间位置得数学参照系。

2.大地水准面:一个与静止得平均海水面相重合,并假想其穿过大陆、岛屿形成一个闭合曲面

3.参考椭球:与某个区域得大地水准面最佳拟合得地球椭球

4.坐标系分类:天文坐标系、大地坐标系

5.我国得大地坐标系

4.我国得高程系统:1956

二、地图投影

1.地图投影得概念:

示到平面上,

书48

2.地图投影变形:(类型)书51

(1)长度(距离)变形:

(2)面积变形:

(3)角度(形状)变形

3、地图投影得分类

(一)按地图投影得构成方法分类:

(1)几何投影:源于透视几何原理,以几何特征为依据,将地球面得经纬网投影到平面上或可以展成平面得圆柱面与圆锥面等几何面上从而有

(1)方位投影

(2)圆柱投影

(3)圆锥投影

(2)非几何投影:通过数学解析方法,不借助辅助投影面,根据制图得特定要求选择合适得投影条件,求出投影公式,来确定平面与球面之间点与点得函数关系

(1)伪方位投影

(2)伪圆柱投影

(3)伪圆锥投影

(4)多圆锥投影

(二)按投影变形性质分类

(1)等角投影(球面上小范围得地物轮廓投影后,仍保持形状不变,角度想等)

(2)等积投影(面积相同)

(3)任意投影(长度,面积,角度变形同时存在)

4、地图投影得选择(64)

(一)投影选择得依据

1、制图区域得地理位置,形状与范围

2.比例尺

3、地图得内容

4、出版方式

(二)世界地图投影方式得选择

1.多圆锥投影

2、圆柱投影

三、地图得比例尺与分幅计算

1、主比例尺:对地球半径缩小得比率

2、复式比例尺:每一条纬线(或经线)单独设计一个直线比例尺,将各直线比例尺组合起来就成为复式比例尺。

3、分幅及其计算:

(1)分幅得方法:矩形分幅与经纬线分幅

(2)分幅得具体过程与计算

分幅:

编号:

1:100万图得编号

列号:从经线1800算起,自西半球向东半球每60为一列,全球3600,共分60列,依次用阿拉伯数字1、2、3、4、5……60表示。我国位于东半球,因此其列号总就是大于30。

行号:从赤道算起,向两极每40为一行,用大写字母A、B、C……V表示,南北半球各分22行。1:100 图幅编号就是

如我国首都北京所在得1:100万地形图得编号为J50;

纬度60-760为双幅, 如某图号为P3、4;

纬度76-880为四幅,如某图号为T25、26、27、28;

1:50万--1:5000地形图得编号

以1:100万地形图编号为基础,采用行列编号法

将1:100万地形图按所含各比例尺地形图得经差与纬差划分成若干行与列,

横行从上到下用阿拉伯数字编号

纵列从左到右用阿拉伯数字编号

均采用三位数表示(不足三位时前面补0)

取行号在前,列号在后得排列形式标记,加在1:100万图幅得图号之后。

为了使各种比例尺不至混淆,分别采用不同得字符作为比例尺得代码

比例尺1:50万1:25万1:10万1:5

1:2、5万1:1万1:5000

万

代码 B C D E F G H 具体计算:

第三章地图概括

一、地图概括概述

1.概括得含义:采用分类选取、简化、夸张、符号化等科学手段,提取空间数据中得主要得、本质得数据。

2.影响因素:地图得用途与主题、比例尺、地理区域特征、数据质量与图解限制。

3.目得:详细性与清晰性得对立统一、几何精确性与地理适应性得对立统一

4.基本原则:表示主要得、舍弃次要得-----相对得

5.基本步骤:

(1)分类-----减少性质与数量差异

(2)化简——显示空间信息得重要特征,删弃次要得细部

(3)夸张——提高或强调符号得重要特征

(4)符号化——视觉化

二、地图概括得基本方法

1、选取:

(1)资格法:

数量指标——按选取最小尺寸选取

质量指标——按数据得等级高低进行选取

(2)定额法:按新编地图上单位面积选取对象得个数或密度确定

(3)资格与定额联合

2.简化:显示空间数据得重要特征,删除不重要得细部。(质量特征、数量特征、图形特征与内部结构)

3.夸张:突出重要得信息,减少冗余得信息。主要包括:不依比例尺得放大与移位

4.分类:层次分类、数量分级、等级归并

5.符号化

三、数量分析(要考计算)

1.图解计算法:

(1)居民地面积载负量得构成:居民地符号得面积、居民地名称注记得面积

(2)一般计算公式

S = n*(r+p)

n:每cm2居民点得个数

r:居民点符号面积

p:居民地名称注记得面积

p = 3、5d2

(3)已知实地密度q(个/100km2)得计算公式

S = n*(r+p)

n = k*q

K = (M/106)2

(4)按居民地等级分级计算面积载负量

∑Si = S1+ S2+ …+ Sn

Si = ni*(ri+qi)

(5)求出每一级居民地得个数:ni = Si /(ri+qi)

2.开方根规律法:

(1)基本公式:

新编地图与原始地图得比例尺之比得开方根即为两种比例尺选择地物得数量之比。即: NB = NA?

NB新编图地物数量

NA原始图地物数量

MB新编图比例尺分母

MA原始图比例尺分母

(2)公式特点:

直观显示了地图概括从重要到一般得选取标准

公式就是线性方程,比例尺固定,地物选取比例一致

缺憾:没有考地理差异,特别就是密度变化

公式得x确定不很严格,协调了上述缺憾

(3)应用范围:

对解决系列比例尺地图与相同比例尺但用途不同得地图得制图物体选取数量问题

对于解决独立地物、小湖泊群、群岛、密集河网、独立房屋符号群得选取

面状地物(居民地、湖泊、岛屿)等得轮廓图形等形状化简

线状地物(河流、等高线)等得轮廓图形等形状化简

3、等比数列法

第四章地图符号

一、地图符号概述

1.符号得含义:一种事物得对象、属性与过程,用它来表示抽象得概念。

2、地图符号得特点:

有表示成分与被表示成分

有一定得约定性

地图记号可等价变换

地图符号构成地图

3.地图符号得分类:

(1)根据空间分布特征分:点状符号、线状符号、面状符号、体积符号

(2)据视觉:形象符号、抽象符号

(3)按视点位置 :侧视符号、正形符号

(4)据按比例关系 :比例符号、半比例符号、非比例符号

4、地图符号得定位:

面状符号:其轮廓本身得中心线代表物体得真实位置

线状符号:以定位线表示实地物体得真实位置

点状符号:以定位点代表相应物体得真实位置

5.符号设计得基本原则:图案化、精确性、逻辑性、对比性、统一性、色彩得象征性、符号尺寸应适应人得视力、印刷得能力

6、构成符号得视觉变量:形状、尺寸、方向、颜色、网纹

二、色彩

1、物体得颜色:由它选择性地反射与吸收不同波长得色光所决定得

2、色彩得三要素:

色相:色彩之间得区别特征

亮度:色彩得明暗程度

彩度:反射光或透射光最接近光谱色得程度

3.色彩得混合:

(1)加色法混合:系指两种或两种以上色光得混合,构成新得色光得方法。

1)色光三原色(基色)

红光—700nm 绿光—546、1nm 蓝光—435、8nm

2)加色法混合得原理

a、色光相加,两种色光组成另一种色光。

红光+绿光=黄光 , 红光+兰光=品红光

绿光+兰光=青光 , 红光+绿光+兰光=白光

b、混合色光得亮度等于被混合色光亮度之与,相混合色光越多,则亮度越大。

3)间色、互补色

A、间色光

三原色光等量混合得三种标准间色光:黄、品红、青光

改变三原色比例可得到各种间色:

红光3+绿光1=红橙光红光2+绿光1=橙黄光

B、互补色光: 如红光与青光,绿光与品红光,兰光与黄光。任一原色光与其补色光相混合均成白光

(2)减色法得混合(色料得混合)

1)原理:从投射光中减去某些色光后,将剩余色光进行混合。

2)三原色、间色、互补色、复色

a、三原色(三减原色)黄、品红、青

品红=白光-绿光,黄=白光-兰光,青=白光-红光

b、间色

等量混合;品红+黄=橙,黄+青=绿,青+品红=紫

不等量混合:品红2+黄1=红橙,黄2+青1=黄绿,青1+品红2=紫红

c、互补色:如品红与绿、黄与紫、青与橙。任一原色与其补色相混合均成黑色。

d、复色

3)应用

直接混合:将两种颜料均匀调配,成为新得混合色。颜料、油墨

简接混合: 将两种以上得颜色重叠在一起

4.颜色空间

加色法:

(1)混色得基本规律

红+绿=黄,红+蓝=品红,绿+蓝=青,红+绿+蓝=白

(2)颜色得表示

任何颜色都用RGB三个变量来描述,每个变量用计算机中八位二进制数表示,共描述

28=256种状态,取值范围为0-255,取值越大,颜色越亮。若三个变量取值都为255,则为白色;若三个变量取值都为0,则为黑色。RGB颜色空间总共可以表示256*256*256=16、7*106个颜色。

减色法:

(1) 混色得基本规律

黄⊥品红=橙,黄⊥青=绿,

品红⊥青=紫,黄⊥品红⊥青=黑

⊥:表示两种颜色油墨叠印。

(2) RGB与CMYK之间经常需要进行转换,转换得准确与否,关系到屏幕上瞧到得颜色就是否与印刷结果一致,即所见就是否就是所得。

RGB与CMYK得换算:

由于RGB与CMYK就是互补色,因此,它们之间有一个简单得换算关系:

当K= 0时,R=255-C ,G=255-M ,B=255-Y

当K≠0时,R=255-(C+K) ,G=255-(M+K) ,B=255-(Y+K)

5、结论:

色彩得配合所遵循得客观规律就是对比与协调规律,即对比中有协调,协调中有对比。

色彩得对比:扩大色彩三属性各要素之间得差异与对立。

色彩得调与:缩小色彩间得差异与对立,注意相关性,增加统一性。

三、地图注记

1.定义:地图上得标注与各种文字说明

2.功能:标识各种现象、指示对象得属性

3、注记类型:名称注记、说明注记、数字注记、图幅注记

或文字注记、数字注记

4、地图注记得要素

字体——反映地物级别

字色——指注记所用得颜色

字大(字号)——反映重要程度

字隔——注记中字与字得间隔距离

字位——影响空间信息得表达及地图得阅读,指注记说明对象所安放得位置

5、布置:

(1)按注记文字得分布特点

·联列式:字隔较小,一般采用接近字隔或普通字隔。

·散列式:字隔较大,常采用隔离字隔。

(2)按注记文字排列走向分为:水平字列、垂直字列、雁行字列、屈曲字列

第五章地图得编辑

一、普通地图及其编辑

1.普通地图得含义:表示地球表面得水系、地势、土质、居民点、交通网、境界线等自然地理要素与社会人文要素一般特征得地图。

2.普通地图得分类:地理图与地形图

3.地图内容:

4.具体内容得表示:

(1)自然地理要素得表示:

海岸线:在地形图上通常都就是以兰色实线来表示。

低潮线:一般用黑色点线概略地绘出。

沿海地带:重点表示该区域范围内得岛礁与海底地形。

沿岸地带:主要通过等高线或地貌符号显示。

海底地貌:可以用水深注记、等深线、与地貌晕渲等方法来表示。

井、泉及贮水池兰色点状符号

河流、运河及沟渠线状符号配合注记

比例尺1:2、5万1:5万1:10万1:25万1:100万

单线10米以

下

20米以下40米以下

100米以

下

400米以

下

双线10米以

上

20米以上40米以上

100米以

上

400米以

上

季节性有水河

干河床

运河及沟渠得表示平行双线(水部浅兰)或等粗得实线表示

湖泊、水库及池塘 :湖泊、水库及池塘都属于面状分布得水系物体。地图上都用兰色水涯线配合浅兰色水部来表示。

土质、植被得表示:地图上常用地类界、底色、说明符号与说明注记相配合来表示。

(2)地貌得表示

①分层设色法:根据地面高度划分得高程带,逐“带”设置不同颜色,称为地貌分层设色法。

②晕渲法:根据假定光源对地面照射所产生得明暗程度,用相应浓淡得墨色或彩色沿斜坡渲绘其阴影,造成明暗对比,显示地貌得分布、起伏与形态特征,这种方法称为晕渲法。

晕渲法可以分为:直照晕渲、斜照晕渲、综合光照晕渲

③等高线法:等高线就是地面上高程相等点得连线在水平面上得投影

1)基本特点:

a、位于同一条等高线上得各点高程相等;

b、等高线就是封闭连续得曲线;

c、等高线图形与实地保持几何相似关系;

d、在等高距相同得情况下,等高线愈密,坡度越陡,等高线愈稀,坡度越缓。

2)种类:

首曲线h

计曲线5h

间曲线1/2h

助曲线1/4h

3)等高线高低判读原则

a、若就是山头等高线闭合相套,愈向内得高程愈高;若就是凹地等高线闭合相套,则愈向内得高程愈低;

b、两山头等高线相邻,或两凹地等高线相邻,则两相邻等高线得高程都就是相等得;

c、山头等高线与凹地等高线相邻,相差一个等高距。即凹地得等高线低于山头等高线得一个等高距;

d、山头等高线与凹地等高线相套(或者一个凹地等高线与一个山头等高线相套),则相套得两条等高线同高。

4)等高线起伏得判读

a、根据等高线得疏密判读:“山高坡陡”,故一般情况下,高处坡陡等高线密,低处坡缓等高线稀;

b、根据高程注记判读:高程点高程渐增得为上坡方向,渐减得为下坡方向,或高程注记得字头所朝方向判读为上坡方向;

c、根据示坡线判读:示坡线与等高线连接得一端为高,就是上坡方向,另一端为低,指向下坡方向。

d、根据河流符号判读:由于水往低处流,故地图上河流由细变粗得

符号或流向符号,都能指明倾斜向下得方向。

水流上游—上坡方向,水流下游—下坡方向。

e、根据山得各部形态综合判读:山顶高,鞍部低;山脊高、山谷低;山地高、平原洼地低等。

④地貌符号:地表就是一个完整而连续得表面。用等高线表示地貌时仍有许多微小地貌无法表示,需要用地貌符号予以补充表示。

(3)社会人文要素得表示

1)独立地物:指实地形体较小,无法按比例表示得一些地物。主要包括工业、农业、历史文化、地形等方面得标志。对地图定向、判定方位意义较大。

2)居民地得表示

居民地得形状(轮廓、结构)得表示 :尽可能得按比例尺描绘出居民地得真实形状。

居民地得人口数得表示:地图上通常就是通过注记字体、字大或圈形符号得变化来表示得。居民地得行政等级:居民地得行政等级就是国家规定得,就是一种“法定”标志。

3)交通网:参考书中得相关符号表示

4)境界:国界需要审批

5)图外要素

外图廓以外得内容

读图工具:包括图例、比例尺、坡度尺、三北方向图、接图表及行政区划略图等。

文字说明:包括编图与出版单位、航摄与成图时间、地图投影、平面与高程坐标系、资料说明及资料略图。

5.国家基本比例尺地形图

(1)特点:

国家基本地形图包括1:5千、1:1万、1:2、5万、1:10万、1:25万、1:50万、1:100万8种比例尺地形图。

具有统一得大地坐标系统与高程系统

具有完整得比例尺系列与分幅编号系统

根据国家测绘管理部门统一制定得测量与编绘规范与《地形图图式》完成

(2)国家基本地形图投影分带

大中比例尺采用高斯-克吕格投影

>=1:1万3°分带

1:2、5万—1:50万6°分带

(3)工程用得小区域大比例尺地形图得特点

没有严格统一得大地坐标系与高程系

没有严格统一得地形图比例尺系列与分幅编号系统

可以结合工程规划、施工得特殊要求,对国家测绘部门得测图规范与图式作一些补充规定。

二、专题地图及其编辑

1、专题地图得定义:专题地图就是指突出并尽可能详尽、完善地表示制图区内一种或几种自然或社会人文要素得地图。

2、专题地图得特点

(1)表现主题内容广泛

(2)具有地理基础与专题要素双重内容得层面

(3)表示方法多样,图面配置灵活

3、专题地图得类型:自然地图、人文地图、环境地图、其她地图

高一年级物理运动学知识点总结 【一】 1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止 2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致} 3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动} 4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理} 5.超重:FN>G,失重:FN 6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子 注:平衡状态是指物体处于静止或匀速直线状态,或者是匀速转动。 7.质点动力学有两类基本问题:一是已知貭点的运动,求作用于质点上的力,二是已知作用于质点上的力,求质点的运动 8.动力学的基本内容包括质点动力学、质点系动力学、刚体动力学、达朗贝尔原理等。以动力学为基础而发展出来的应用学科有天体力学、振动理论、运动稳定性理论,陀螺力学、外弹道学、变质量力学,以及正在发展中的多刚体系统动力学、晶体动力学等。 9.质点动力学有两类基本问题:一是已知质点的运动,求作用于质点上的力;二是已知作用于质点上的力,求质点的运动。 【二】 1.机械运动:一个物体相对于另一个物体的位置的改变叫做机械运动,简称运动,它包括平动,转动和振动等运动形式.为了研究物体的运动需要选定参照物(即假定为不动的物体),对同一个物体的运动,所选择的参照物不同,对它的运动的

描述就会不同,通常以地球为参照物来研究物体的运动. 2.质点:用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。 3.位移和路程:位移描述物体位置的变化,是从物体运动的初位置指向末位置的有向线段,是矢量.路程是物体运动轨迹的长度,是标量. 路程和位移是完全不同的概念,仅就大小而言,一般情况下位移的大小小于路程,只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程. 4.速度和速率 (1)速度:描述物体运动快慢的物理量.是矢量. ①平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v,即v=s/t,平均速度是对变速运动的粗略描述. ②瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧.瞬时速度是对变速运动的精确描述. (2)速率:①速率只有大小,没有方向,是标量. ②平均速率:质点在某段时间内通过的路程和所用时间的比值叫做这段时间内的平均速率.在一般变速运动中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在单方向的直线运动,二者才相等. 5.加速度 (1)加速度是描述速度变化快慢的物理量,它是矢量.加速度又叫速度变化率. (2)定义:在匀变速直线运动中,速度的变化Δv跟发生这个变化所用时间Δt的比值,叫做匀变速直线运动的加速度,用a表示. (3)方向:与速度变化Δv的方向一致.但不一定与v的方向一致. 【三】 6.匀速直线运动(1)定义:在任意相等的时间内位移相等的直线运动叫做匀速直

地图知识点总结

三、地图 一、地图三要素:比例尺、方向、图例和注记 1、比例尺:也叫缩尺比例尺=图上距离/实际距离 (1)比例尺的大小与地图的详略: 在同样的图幅上:比例尺越大,地图上所表示的实际范围越小,但表示的内容越详细,精确度越高。比例尺越小,则表示的范围越大,内容越简单,精确度越 低。 规律:大范围的地区多选用较小的比例尺地图。如世界政区图、中国政区图等。 小范围的地区多选用较大的比例尺地图。如平面图、军事图、旅游图等。(2)比例尺的缩放: 比例尺放大:用原比例尺*放大到的倍数。例如将1/10000的比例尺放大1倍,即比例尺放大到2倍,放大后的比例尺是1/5000,比例尺变大。 缩放后图幅面积的变化:比例尺放大后的图幅面积=放大到的倍数之平方。如将比例尺放大到原图的2倍,则放大后图幅面积是原来的4倍。 2.方向: (1)在有经纬网的地图上判读:经线指示南北,纬线指示东西。 (2)在有指向标的图上判读:指向标指示北方。 (3)在没有任何标记得图上判读:遵循“上北下南,左西右东”。 3.图例和注记 二、地图的种类 (一)等值线图 等值线图包括等高线图、等深线图、等温线图、等降水量线图等。以等高线图为例。 1、等高线地形图的判读

(1)基本概念 a.海拔高度也即绝对高对:某个地点高出海平面的垂直距离,我国的海拔是高出黄海海平面的距离。 b.相对高度:两个任意地点的绝对高度之差,是一个 相对概念。 c.等高线:把海拔相同的各点连成的线。等高线除陡 崖外都不能交叉。 d.等高距:地图上相邻等高线之间的垂直距离。同一 幅地图中,等高距都相同。 (2)地形类型及其等高线 平原:海拔200米以下,等高线稀疏,广阔平坦的地形; 丘陵:海拔500米以下,相对高度小于100米。 山地:海拔500米以上,相对高度大于100米,等高线密集。 高原:海拔高度大,相对高度小,等高线在边缘十分密集,而顶部明显稀疏。 盆地:中间低、四周高的地形。 (3)等高线与坡度之间的关系 同一幅图中,等高线越密集,坡度越大;等高线越稀疏,坡度越小。 例如读华北基地地形图(图1),据图判断①②③④四条坡 面线的坡度比较 A.①<③ B.①<② C.①>② D.③=④ 有时候图上看不出密集与稀疏时,可根据 坡度=垂直相对高度/水平距离来决定。

部编版三年级语文下册第四单元知识点梳理 【名师课堂】部编版三年级语文下册 第四单元知识点梳理 知识点一:字音精讲 1、易读错的字 昆(kūn)虫建(jiàn)成大概(gài)阻(zǔ)力包括(kuò)超(chāo)过跨(kuà)进检查(chá)蜜蜂(fēng)水缸(gāng)一副(fù)腹(fù)部内(nèi)容干燥(zào)灼(zhuó)伤适(shì)宜万寿(shòu)菊展示(shì)组(zǔ)成芬(fēn)芳吻(wěn)合苏醒(xǐng)强(qiáng)烈 2、易混淆的多音字 尽背钻斗闷háo(号叫) pián(便宜) zhǒng(种子) dū(首都)号便种都hào(记号) biàn(便利) zhòng(种花) dōu(都是)3、易写错的字 建:部首是“廴”; 跨:左右结构,左边足字旁最后一笔是“提”。 醒:左右结构,部首是“酉”; 辨:左右都是“辛”,左边“辛”最后一笔是撇,右边“辛”最后一笔是竖; 知识点二:字形精讲 1、形近字 捡(捡东西)搏(搏斗)蜂(蜜蜂)副(一副手套)复(复习)校(学校)检(检查)博(博学)锋(锋利)幅(一幅画)腹(腹部)校(校正)芳(芬芳)密(秘密)纷(纷飞)辫(辫子)涂(涂色)组(组长)方(方正)蜜(蜜蜂)吩(吩咐)辩(争辩)途(路途)阻(阻力)

2、词语听写 温度湿度光照气温长期时钟艳丽蜜蜂辨认阻力包括检查准确无误沿途跨步景物陌生记号尽管迷失确确实实花粉本能听说将近亲眼能力公里几乎记忆争奇斗艳芬芳内部醒来苏醒万寿菊强大展示昆虫修建组成迷人留心笑脸开放睡莲欣然含笑 3、近义词 喜欢——喜爱激烈——剧烈舒展——展开推测——推断大致——大概适宜——适合陆续——连续娇嫩——柔嫩艳丽——亮丽快乐——快活淡雅——素雅灼伤——烧伤超常——超凡辨认——辨别包括——包含寻找——寻觅证实——证明大概——可能空隙——间隙透明——透亮安静——清静确确实实——的的确确 3、反义词 减少——增加遥远——附近准确——含糊透明——浑浊安静——喧哗 细长——粗短末端——开端快乐——痛苦艳丽——素雅干燥——潮湿 怒放——凋零舒展——收缩苏醒——昏迷陆续——中断超常——一般 陌生——熟悉逆风——顺风 4、词语搭配 (1)形容词搭配: 形容词+ 名词:(紫色)的小喇叭(艳丽)的蔷薇(密切)的关系 (美丽)的笑脸(又大又娇嫩)的花瓣(淡雅)的花蕾(陌生)的景物 (超常)的记忆力(遥远)的家(安静)的角落(细长)的脚(圆圆)的卵(小小)的虾 形容词+ 动词:(准确无误)的回到了家 (2)动词搭配:留心(观察)欣然(怒放)(辨认)方向(减少)阻力 (跨进)家门(检查)蜂窝(刮起)了狂风(迷失)方向 5、词语归类 (1)描写花的词语:争奇斗艳芳香四溢亭亭玉立姹紫嫣红繁花似锦含苞待放(2)AABB 式词语:确确实实真真切切干干净净明明白白整整齐齐

2.2.1夯实法治基石 ◇随◇堂◇笔◇记 一、选择法治道路 1.法治:依法治理。 2. 法治的重要性 (1)个人:法治能够为人们提供良好的生活秩序,让人们能够建立起一个基本、稳定、持续的生活预期,保障人们在社会各个领域依法享有广泛的权利和自由,使人们安全、有尊严地生活。 (2)国家和社会:法治是现代政治文明的核心,是发展市场经济、实现强国富民的基本保障,是解决社会矛盾、维护社会稳定、实现社会正义的有效方式。走法治道路是实现中华民族伟大复兴的必然选择。 3. 法治的要求 (1)法治要求实行良法之治。良法反映最广大人民群众的意志和利益,反映社会发展的规律,维护公民的基本权利,符合公平正义要求,促进人与社会的共同发展。 (2)法治还要求实行善治。法治建立在民主政治基础上,通过赋予公民更多的参与公共活动的机会和权利,实现公共利益的最大化。 二、描绘法治蓝图 1. 怎样建设法治中国? (1)建设法治中国,要努力使每一项立法都得到人民群众的普遍拥护(科学立法),使每一部法律法规都得到严格执行(严格执法),使每一个司法案件都体现公平正义(公正司法),使每一位公民都成为法治的忠实崇尚者、自觉遵守者和坚定捍卫者(全民守法)。 (2)坚定不移地走中国特色社会主义法治道路,必须坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。 2. 依法治国 (1)地位:全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。 (2)总目标:建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家。 (3)基本要求:科学立法(前提)、严格执法(关键)、公正司法(防线)、全民守法(基础) ◇思◇维◇导◇图

2.2.2凝聚法治共识 ◇随◇堂◇笔◇记 一、法治政府 1.政府的作用 (1)人们的社会生活需要政府管理。 (2)人们享受着政府提供的公共服务。 2.政府的工作宗旨和原则:政府的宗旨是为人民服务,政府的工作要对人民负责,为 人民谋利益。 3.怎样建设法治政府? (1)政府:①要求政府及其工作人员在行使行政权力、管理公共事务时必须由宪法和法律授权,并且依据宪法和法律的规定正确行使权力。依法行政的核心是规范政府的行政权。②全面推进政务公开,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,促进政府决策科学化和民主化。 (2)公民:公民也要积极参与,献计献策,主动监督,促进政府依法行政。 二、厉行法治 1.怎样厉行法治? (1)公民:全体社会成员必须在宪法和法律范围内行使权利,履行义务。公民要增强尊法学法守法用法意识,弘扬法治精神,强化规则意识,树立正确的权利义务观念。 (2)政府及其工作人员:要率先做尊法守法的榜样,带动全体公民共同守法。 (3)社会:需要加强法治宣传,弘扬法治精神,共同营造良好的法治文化环境,在全社会鲜明地树立起“守法光荣、违法可耻”的法治文化导向,实现社会的有序、公平、正义。 2.道德与法治的关系 (1)国家和社会治理需要法律和道德共同发挥作用,既重视发挥法律的规范作用,又重视发挥道德的教化作用。 (2)以法治体现道德理念,强化法律对道德建设的促进作用;以道德滋养法治精神,强化道德对法治文化的支撑作用。 (3)法律与道德相辅相成,法治与德治相得益彰。 ◇思◇维◇导◇图 凝聚 法治 共识 法治政府:依法行政 全民守法,法治宣传 法德相辅,规范与教化并行厉行法治 上行下效

运动学知识点与公式整理 一、速度、时间、加速度 1、平均速度定义式:t x ??=/υ ① 当式中t ?取无限小时,υ就相当于瞬时速度。 ② 如果是求平均速率,应该是路程除以时间。请注意平均速率是 标量;平均速度是矢量。 2、两种平均速率表达式(以下两个表达式在计算题中不可直接应用) ① 如果物体在前一半时间内的平均速率为1υ,后一半时间内的平均 速率为2υ,则整个过程中的平均速率为22 1υυυ+= ② 如果物体在前一半路程内的平均速率为1υ,后一半路程内的平均 速率为2υ,则整个过程中的平均速率为2 1212υυυυυ+= 3、加速度的定义式:t a ??=/υ ● 在物理学中,变化量一般是用变化后的物理量减去变化前的物理量。 ● 应用该式时尤其要注意初速度与末速度方向的关系。 ● a 与υ同向,表明物体做加速运动;a 与υ反向,表明物体做减速运动。 ● a 与υ没有必然的大小关系。 匀变速直线运动 1、匀变速直线运动的三个基本关系式 ① 速度与时间的关系at +=0υυ ② 位移与时间的关系202 1at t x +=υ (涉及时间优先选择,必须注意对于匀减速问题中给出的时间不一定就是公式中的时间,首先运用at +=0υυ,判断出物体真正的运动时间) ③ 位移与速度的关系ax t 2202=-υυ (不涉及时间,而涉及速度) 一般规定0v 为正,a 与v 0同向,a >0(取正);a 与v 0反向,a <0 (取负) 同时注意位移的矢量性,抓住初、末位置,由初指向末,涉及到x 的正负问题。 注意运用逆向思维: 当物体做匀减速直线运动至停止,可等效认为反方向初速为零的

地图学知识点整理 第一章导论 一.地图的定义与基本特征 1.地图的定义:地图是依据特定的数学法则,通过科学的概括,并运用符号系统将地理信息表示在一定载体上的图形,以传递客观现象的数量、质量特征在空间和时间上的分布规律和发展变化。 2.地图的基本特征: 地理信息的载体——多样性 数学法则的结构——(地图投影,坐标系统,比例尺) 有目的的图形概括——(地理信息形成地图信息的过程,图形的形状变化和尺寸变化) 符号系统的运用——(地理信息的图形借助地图符号,地图是符号的模型) 二、地图的功能与分类 1.地图的功能: (1).地图信息的载负功能地图信息分为直接(从图中直接反映)和间接信息(分析)组成, (2).地图的传递功能将制图者和用图者联系起来,统一在地图信息的传递过程中 (3).地图的模拟功能所需表示的对象,在众多特征中抽取内在的,本质的联系,进行实物的模拟 (4).地图的认知功能用图者根据自己的知识和经验,对图形进行联想和推演和各种分析 2.地图的类型 (1)按尺度划分: 大比例尺地图:大于比例尺1:10万的地图 中比例尺地图:比例尺1:10万~1:100万 小比例尺地图:比例尺小于1:100万 (2)按区域划分(了解) A.星球图、地球图 B.世界图、半球图、大洲图、大洋图 C.国家图、行政区图 D.局部区域图 (3)按照地图的图型划分 普通地图(自然地理和社会经济一般特征的,不偏重哪一个要素,分为地形图和地理图) 专题地图(各自学科体系进行层次细分,构成地图的主要内容) (4)按地图的维数划分 平面地图和立体地图 (5)按其他指标分类 按用途 按语言种类 按历史年代 按出版和使用方式 三、地图学 1.地图学的概念:地图学是以地理信息可视化为核心,探讨地图的理论实质、制作技术和使用方法的综合性科学。 2.地图学的学科体系(了解)

第四课知识点总结 【基本概念】 内因(P119)外因(P119)量变(P127)质变(P127) 【基本原理及方法论意义】 1、内因和外因辨证关系(或者叫事物发展原因原理)(P122) 原理: (1)事物的发展是内因和外因共同作用的结果(2)内因是事物发展的根本原因(3)外因是事物发展的条件(3)外因通过内因起作用 方法论意义: 坚持内外因相结合的观点:首先,要重视内因的作用;其次,不能忽视外因的作用。 2、量变和质变的辨证关系(或者叫事物发展的状态原理)(P129) 原理: (1)量变是质变的前提和必要准备,质变是量变的必然结果。世界上任何事物的变化发展,都是首先从量变开始的。当量的积累达到一定的程度,必然会引起质变。 (2)事物要不断地经过量变和质变这两种状态,永不停息地变化,永不停息地向前发展。方法论意义: 用量变引起质变的道理看问题:(1)坚持适度原则。(2)要不失时机地促成飞跃。(3)要重视量的积累。 3、事物发展是前进性与曲折性的统一(或者叫事物发展的趋势原理)(P136) 原理: 事物发展的总趋势是前进的,而发展的道路则是迂回曲折的。任何事物的发展都是前进性与曲折性的统一。前途是光明的,道路是曲折的,在前进中有曲折,在曲折中向前进,是一切新事物发展的途径。 方法论意义: (1)要坚信前途是光明的(2)要准备走曲折的路 【基本观点】 1、事物内部矛盾的双方既相互依赖又相互排斥,由此使矛盾双方的力量和地位发生变化,推动着事物的运动、变化和发展。(P119) 2、事物的内部矛盾是事物发展的源泉,决定着事物的性质和发展方向。(P119) 3、社会的发展,主要是由社会内部的矛盾——生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾推动的。因此,在我国,我们要全面建设小康社会,最根本的就是坚持以经济建设为中心,不断解放和发展生产力,坚定不移地推进各方面的改革。(这是重视内因的表现)此外,在我国,我们必须坚持扩大内需的方针,扩大内需是我国经济发展长期的基本的立足点(这也是重视内因的表现) 5、仅有内因,也不可能发展,这是由于任何事物都不是孤立的,它总是同周围的事物相互作用,只有具备了一定的外部条件,事物才能发展。(P120) 6、外因事物变化发展的必要条件,它对事物的变化发展起着加速或延缓的作用(P120) 7、在个人成长过程中,要学会正确对待内因和外因。首先,要重视内因的作用,内因事物发展的根据,个人的成长首先要靠自己的主观努力。其次,不能忽视外因的作用。外因

第四单元比知识点归纳与总结 一、 比的意义 1、两个数相除又叫做两个数的比。 比和除法、分数的联系 “:”是比号,读作“比”。比号前面的数叫做比的前项,比号后面的数叫做比的后项。比的后项不能是零。例如21:7 其中21是前项,7是后项。 2、比的前项除以后项所得的商,叫做比值。比值通常用分数表示,也可以用小数表示,有时也可能是整数。 二、比的基本性质 1、比的前项和后项同时乘或除以相同的数(0除外),比值不变,这叫做分数的基本性质。 2、比的前项和后项是互质数的比,叫做最简单的整数比。 把两个数的比化简成最简单的整数比叫做化简比,也叫做比的化简。(化简后比的前项和后项没有公因数,化简后要检查) 3、分数比的化简方法:比的前项和后项同时乘它们分母的最小公倍数,变成整数比, 再进行化简:例如:6 1 :9 2=(6 1 ×18):(9 2 ×18)=3:4 也可以用:4:3432 9 619261== ?=÷ 15:815 8 385183:2.0==?= 可以转为除法的运算 4、 求几个数的连比的方法,如:甲∶乙=5∶6,乙∶丙=4∶3,因为[6,4]=12,所以5∶ 6=10∶ 12, 4∶3=12∶9, 得到甲∶乙∶丙=10∶12∶9。 5、() 210 3615()24()()43:2+=+=÷=÷=

三、求比值和化简比的比较 1.目的不同。求比值就是求比的前项除以后项所得的商,而化简比是把两个数的比化成最简单的整数比, 2.结果不同。求比值的结果是一个数,这个数可以是整数,也可以是小数或分数。而化简比最后的结果仍然是一个比,要写成比的形式 3.读法不同。如6:4求比值是6:4=6÷4=4 6=2 3读作二分之三还可写作1.5(结果是一个数)。化简比是6:4=6÷4=4 6 =2 3读作三比二还可写作3:2(结果是一个比) 四、比的应用 1、比的第一种应用:已知两个或几个数量的和,这两个或几个数量的比,求这两个或这几个数量是多少? 六年级有60人,男女生的人数比是5:7,男女生各有多少人? 题目解析:60人就是男女生人数的和。 解题思路:第一步求每份:60÷(5+7)=5人 第二步求男女生:男生:5×5=25(人 ) 女生:5×7=35(人) 2、比的第二种应用:已知一个数量是多少,两个或几个数的比,求另外几个数量是多少? 例如:六年级有男生25人,男女生的比是5:7,求女生有多少人?全班共有多少人? 题目解析:“男生25人”就是其中的一个数量。 解题思路:第一步求每份:25÷5=5(人) 第二步求女生: 女生:5×7=35(人)。 全班:25+35=60人 3、比的第三种应用:已知两个数量的差,两个或几个数的比,求这两个或这几个数量是多少? 例如:六年级的男生比女生多20人(或女生比男生少20人),男女生的比是7:5,男女生各有多少人?全班共有多少人?

第一章 运动的描述 匀变速直线运动 专题一:运动的描述 1.质点 (1)定义:在研究物体运动的过程中,如果物体的大小和形状在所研究问题中可以忽略是,把物体简化为一个点,认为物体的质量都集中在这个点上,这个点称为质点。(把物体看作有质量的点) (2)物体看做质点的条件: 1)物体中各点的运动情况完全相同(物体做平动) 2)物体的大小(线度)<<它通过的距离 (3).质点具有相对性,而不具有绝对性。 (4)质点是理想化模型:根据所研究问题的性质和需要,抓住问题中的主要因素,忽略其次要因素,建立一种理想化的模型,使复杂的问题得到简化。(为便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体) 2.参考系 (1)物体相对于其他物体的位置变化,叫做机械运动,简称运动。 (2)在描述一个物体运动时,选来作为标准的(即假定为不动的)另外的物体,叫做参考系。 对参考系应明确以下几点: ①对同一运动物体,选取不同的物体作参考系时,对物体的观察结果可能不同的。 ②在研究实际问题时,选取参考系的基本原则是能对研究对象的运动情况的描述得到尽量的简化,能够使解题显得简捷。 ③参考系可以是运动的,也可以是静止的,但被选作参考系的物体,假定它是静止的。通常取地面作为参照系 ④比较两物体运动时,要选同一参考系。 3.位置、位移和路程 (1)位置是空间某个点,在x 轴上对应的是一个点 (2)位移是表示质点位置变化的物理量。是矢量,在x 轴上是有向线段,大小等于物体的初位置到末位置的直线距离,与路径无关。 (3)路程是质点运动轨迹的长度,是标量,其大小与运动路径有关。 一般情况下,运动物体的路程与位移大小是不同的。只有当质点做单向直线运动时,路程等于位移的大小,但不能说位移等于路程,因为一个矢量和一个标量不能比较。图1-1中质点轨迹ACB 的长度是路程,AB 是位移S 。 (4)在研究机械运动时,位移才是能用来描述位置变化的物理量。路程不能用来表达物体的确切位置。比如说某人从O 点起走了50m 路,我们就说不出终了位置在何处。 4、时刻和时间 时刻:指的是某一瞬时.在时间轴上是一个点.对应的是位置、速度、动量、动能等状态量. 时间:是两时刻间的间隔.在时间轴上是线段.对应的是位移、路程、冲量、功等过程量. A B A B C 图1-1

第四课生产与经济制度 1、生产和消费的关系 (1)生产决定消费——物质资料的生产是人类社会赖以生存和发展的基础。 (2)消费对生产有反作用——消费是物质资料生产总过程的最终目的和动力 2、为什么要大力发展生产力 (1)我国现状:我国目前处于社会主义初级阶段,其社会的主要矛盾是落后的社会生产同人民日益增长的物质文化需要之间的矛盾。 (2)意义:这是社会主义的本质要求。 3、改革是强国之路性质:是社会主义的自我完善和发展。 4、公有制为主体,多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。 国有制的地位:掌握着国家的经济命脉,在国民经济中起主导作用。 集体经济:含义:由部分劳动者共同占有生产资料的一种公有制的经济。 地位:是我国农村的主要经济形式,是社会主义公有制经济的重要组成部分。 混合所有制经济,是不同所有制经济按照一定原则实行联合生产或经营的经济形式。 (混合所有制经济中的国有成分、集体成分,都是公有制经济的重要组成部分。) 5、公有制的主体地位主要体现在: (1)公有资产在社会总资产中占优势。 (2)国有经济控制国民经济命脉,对经济发展起主导作用。 6、非公有制经济 (1)个体经济(2)私营经济(3)外资经济 7、我国基本经济制度存在的意义 适合社会主义初级阶段生产力发展不平衡、多层次的状况,符合社会主义的本质要求。(这是根本原因) 实践证明:有利于促进生产力的发展、有利于增强综合国力、有利于提高人民生活水平。

第七课个人收入与分配 1、按劳分配 是社会主义公有制经济中个人消费品分配的基本原则 2、实行按劳分配的原因,是由我国现实的经济条件决定的。 3、实行按劳分配的意义 (1)实行按劳分配,有利于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术,提高劳动技能,从而促进社会生产力的发展。 (2)是消灭剥削和消除两极分化的重要条件,它体现了劳动者共同劳动,平等分配的社会地位。 4、多种分配方式并存 (1)按个体劳动者劳动成果分配(个体经济) (2)按生产要素分配 5、效率:在分配中必须坚持效率优先的原因:由我国的根本任务的国情决定的。 根本任务:发展生产力国情:人口众多,人均自然资源相对贫乏 发展经济必须充分调动各方面的积极性,提高资源使用效率 6、兼顾公平 (1)公平:主要表现为收入分配的相对平等,即要求社会成员之间的收入差距不能过于悬殊,要求保证人们的基本生活需要 7、效率与公平的关系(在收入分配中,效率与公平是一对矛盾,即对立统一) (1)效率是公平的物质前提。 (2)公平是提高经济效率的保证。 8、效率和公平相统一 (1)要允许和鼓励一部分地区和个人通过诚实劳动和合法经营先富起来,带动其他地区和个人致富,最终达到共同富裕; (2)既要反对平均主义,又要防止收入差距悬殊。既要落实分配政策,又要提倡奉献精神;在鼓励人们创业致富的同时,又要倡导回报社会和先富帮后富。 (3)必须正确处理初次分配注重效率与再分配注重公平的关系。

运动学知识点归纳(必修一第一、二章) 【考试说明】 【知识网络】 【考试说明解读】 1.参考系 *⑴定义:在描述一个物体的运动时,选来作为标准的假定不动的物体,叫做参考系。 ⑵运动学中的同一公式中涉及的各物理量必须选择同一参考系。 2.质点 ⑴定义:质点是指有质量而不考虑大小和形状的物体。 *⑵质点是物理学中一个理想化模型,能否将物体看作质点,取决于所研究的具体问题,而不是取决于这一物体的大小、形状及质量,只有当所研究物体的大小和形状对所研究的问题没有影响或影响很小,可以将其形状和大小忽略时,才能将物体看作质点。 物体可视为质点的主要三种情形: ①物体只作平动时; *②物体的位移远远大于物体本身的尺度时; ③只研究物体的平动,而不考虑其转动效果时。 3.时间与时刻 ⑴时刻:指某一瞬时,在时间轴上表示为某一点。 ⑵时间:指两个时刻之间的间隔,在时间轴上表示为两点间线段的长度。 ⑶时刻与物体运动过程中的某一位置相对应,时间与物体运动过程中的位移(或路程)

相对应。 4.位移和路程 *⑴位移:表示物体位置的变化,是一个矢量,物体的位移是指从初位置指向末位置的 有向线段,其大小就是此线段的长度,方向从初位置指向末位置。 *⑵路程:路程等于实际运动轨迹的长度,是一个标量。 *只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程。 5.速度、平均速度、瞬时速度 ⑴速度:是表示质点运动快慢的物理量,在匀速直线运动中它等于位移与发生这段位移 所用时间的比值,速度是矢量,它的方向就是物体运动的方向。 ⑵平均速度:物体所发生的位移跟发生这一位移所用时间的比值叫这段时间内的平均速 度,即 t s v = ,平均速度是矢量,其方向就是相应位移的方向。 *公式V =(V 0+V t )/2只对匀变速直线运动适用。 ⑶瞬时速度:运动物体经过某一时刻(或某一位置)的速度,其方向就是物体经过某有 一位置时的运动方向。 6.加速度 ⑴加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,是一个矢量,方向与速度变化的方向相同。 ⑵做匀速直线运动的物体,速度的变化量与发生这一变化所需时间的比值叫加速度, 即t v v t v a t 0 -=??= ⑶速度、速度变化、加速度的关系: *①方向关系:加速度的方向与速度变化的方向一定相同,加速度方向和速度方向没有必 然的联系。 *②大小关系:V 、△V 、a (F 合)无必然的大小决定关系!! *③*只要a 与v 方向相同,无论加速度在减少还是在增大,物体的速度一定增大,若加速 度减小,速度增大得越来越慢(仍然增大)!! *只要a 与v 方向相反,物体的速度一定减小!! *7、运动图象:s —t 图象与v —t 图象的比较 (深刻把握!!) 下图和下表是形状一样的图线在s —t 图象与v —t 图象中的比较. s — t 图 v —t 图 图A-2-6-1

1.地图的定义 地理环境诸要素(内容)按照一定的数学法则、运用符号系统、并经过制图综合(特征)的一种缩小表像(形式)以表达各种自然和社会现象的数质量特征及空间分布和发展变化(目的、结果)。 2.地图的基本特征 地图必须遵循一定的数学法则(可测量性、可比性);地图必须经过科学制图综合(清晰性、一览性);地图具有完整的符号系统(直观性、易读性);地图是地理信息的载体(传递性、持久性)。 3.地图的基本内容 数学要素(骨架):地图坐标、投影、比例尺、控制点等 地理要素(主体):表达地理信息的各种图形,文字标记 辅助要素(润滑剂):说明地图的编制情况,为应用提供相关内容,在主要图形的外侧,如图名、图号、图例、比例尺等;对主要图件在内容和形式上的补充,如统计图表、剖面图、测图时间、出版单位等 4.地图的分类 按比例尺分:-大比例尺地图(≥1:10万)-中比例尺地图(1:10万~1:100万)-小比例尺地图(≤1:100万)-微缩地图 按地图的图形内容分类:-普通地图(是指以相对平衡的程度表示地表最基本的自然和人文现象的地图。)-专题地图(是根据专业的需要,突出反映一种或几种主题要素的地图,其中,作为主题的要素表示得很详细,其他的要素则围绕表达主题的需要,作为地理基础概略表示。) 5.图幅编号 a=[φ/4°]+1 φ纬度;b=[λ/6°]+31 λ经度1:1万(G) 1:5000(H) c=4°/△φ-[(φ/ 4°)/△φ] △φ图幅纬差2′30″1′15″ d=[(λ/6°)/ △λ]+1 △图幅经差3′45″1′52.5″ X1X2X3 X4 X5X6X7 X8X9X10 λ0=(X2X3-31)*6°φ0=(X1-1)*4° λ=λ0+(X8X9X10-1)* △λφ=φ0+(4°/△φ-X5X6X7)* △φ 6.现代地图学体系 地图学的定义是以地图信息传递为中心的,探讨地图的理论实质、制作技术和使用方法的综合性科学 ┏理论地图学(地图学理论基础)~地图信息、传输、模式、认知理论;地 图可视化原理、数学制图原理、地图语言学(地图符号学)、地图感受理 论、地图概括(制图综合)理论、综合制图理论、地学信息图谱理论 现代地图学╋地图制图学(地图编制方法与技术)~普通地图制图学、专题**、遥感制图学、计算机制图学、地图印制学与计算机出版系统、多媒体电子地图与 网络地图设计和制作 ┗应用地图学(地图应用原理与方法)~地图功能、评价、分析与研究方法、 使用方法、信息自动分析和处理系统、应用、数字地图应用 7. 大地水准面:一个与静止的平均海水面相重合,并假想其穿过大陆、岛屿形成一个闭合曲面。(水准面的特点:面上任意一点的铅垂线都垂直于该点的曲面) 地球椭球面:人们假想,可以将大地体绕短轴(地轴)飞速旋转,就能形成一个表面光滑的球体,即踢球椭球体。其表面可用数学模型定义和表达称为地球椭球面。

第四单元知识小结 一、易读错的字 烟囱.(cōng)太阳伞.(sǎn)山冈.(gāng)森.(sēn)林彩.(cǎi)色补充.(chōng)商.(shāng)量赞.(zàn)赏周围.(wéi) 一泡.(pāo)尿撞.(zhuàng)伤 大婶.(shěn)弟.(dì)弟 二、易写错的字 结:右边的上面是“士”,不是“土”。 补:部首是“衤”,不是“礻”。 充:千万别忘记第四笔的点。 幸:最上面是“土”,不是“士”。 三、会写词语 彩色脚尖森林雪松歌声苹果精灵 季节梦境拉着手结果一般喜欢 好像说话童话阿姨弟弟方便对岸 游戏发明字母上升太阳伞教书海边 周围补充公主句子勇士合力飞机 地道火药终于胜利叫喊忘记抢去 屁股苍耳留神干净列车从幸运 比如使劲一泡尿屎壳郎 四、多音字 pāo(一泡尿) jìn(使劲) lè(乐呵呵)泡劲乐 pào(水泡) jìng(苍劲) yuè(乐器) fā(发现) jiào(教室) biàn(方便)教发便 fà(白发) jiāo(教书) pián(便宜)五、形近字 句(句子)结(结果)泡(一泡尿) 勾(勾引)洁(洁白)抱(抱着) 般(一般)幸(幸福)弟(兄弟) 股(屁股)辛(辛苦)剃(剃头)

充(充足)精(精神)合(合力) 允(允许)晴(晴天)舍(宿舍) 六、近义词 透明—透亮遮蔽—遮挡看望—探望 凶狠—凶恶赞赏—赞扬商量—商议 昏头昏脑—昏昏沉沉 七、反义词 遮蔽—暴露快乐—痛苦喜欢—讨厌 凶狠—善良赞赏—批评小心—粗心 昏头昏脑—精神抖擞 八、词语搭配 1. 形容词搭配: (毛茸茸)的小鸟(摇摇晃晃)的草叶 (细长)的触须(彩色)的梦 (美丽)的公主(凶狠)的魔王 (葱郁)的森林(苹果般)的太阳 2. 量词搭配: 一(棵)枫树一(把)太阳伞 一(个)鸟窝六(只)小喜鹊 九、词语归类 1. “又×又×”式的词语:又大又红又白又胖 又黄又瘦又黑又小又高又大 2. ABAC 式的词语:昏头昏脑大手大脚呆头呆脑 多才多艺独独往动手动脚 十、句子积累 1. 比喻句:它好像一把很大又很高的绿色太阳伞,一直打开着。 2. 拟人句:他们躺在铅笔盒里聊天,一打开,就在白纸上跳蹦。 3. 比喻句、排比句:我有一大把彩色的梦,有的长,有的圆,有的 硬。 十一、考点提示 《彩色的梦》第1、2 节,《枫树上的喜鹊》第5-13 自然段,《沙滩上的童话》,《我是一只小虫子》第2、6 自然段常以课内阅读的形式考查。

1.基本国策:对外开放,计划生育,保护环境和节约资源。 2.发展战略:可持续发展战略,科教兴国和人才强国。 3.怎样对外开放?(1)坚持“引进来”和“走出去”相结合,全面提高对外开放水平。(2)我国对外开放是对世界上所有国家开放,经济政治文化等各个方面都开放。(3)把独立自主、自力更生作为自己发展的根本基点。(4)我们要坚定不移的坚持对外开放的基本国策,既要积极敞开国门又要维护自身安全,既要借鉴吸收一切先进的东西又要抵制一切腐朽的东西。 4.为什么要对外开放?对外开放的意义:中国的发展离不开世界,实行对外开放,符合当今 时代特征和世界经济技术发展规律,是加快我国现代化建设的必然选择。 5.人口问题已经成为当代人类面临的重大挑战之一。 6.人口国情:我国是世界上人口最多的国家,这是我国社会主义初级阶段的重要国情之一。 7.人口基数大,新增人口多,人口素质偏低,是我国人口现状的基本特点。 8.我国人口现状的表现:农村人口多,人口老龄化的速度加快,人口分布不平衡,男女性别 比失衡等。 9.人口过多和过快增长,直接影响我国的经济发展和人民生活水平的提高。 10.从本质上讲,人口问题就是发展问题。实行计划生育是从我国社会主义初级阶段的国情 出发制定的一项基本国策。 11.实行计划生育的目的和要求:实行计划生育的目的,就是控制人口数量,提高人口素质。 具体要求是提倡晚婚晚育少生优生。 12.实行计划生育的意义:有利于发展社会主义社会的生产力,有利于提高人民的生活水平, 有利于增强国家的综合国力。 13.面对严峻的环境问题,我们的做法和要求:我们应该增强节约资源和保护环境的意识, 形成节约资源和保护环境的生活方式和生产方式,坚持节约资源和保护环境的基本国策,共同建设美丽中国。 14.我国资源状况:自然资源总量大,种类多,但人均资源占有量少,开发难度大,总体上 资源紧缺,这是我国的又一个重要国情。长期以来,我国资源开发利用不尽合理、不够科学,由此造成的浪费损失十分严重。 15.什么是可持续发展?可持续发展就是既满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求 的能力的发展。 16.可持续发展的要求:可持续发展要求人类与自然和谐共处,认识到自己对自然、社会和 子孙后代应负的责任。 17.可持续发展的做法:面对人口资源环境方面的国情,在社会主义现代化建设的全过程中, 必须实施可持续发展战略、努力把我国建设成为资源节约型、环境友好型社会,促进人与自然的协调,推动整个社会走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。 18.具体做法:让我们自觉树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,为实现中 华民族永续发展做出自己应有的贡献! 19.我国科技的状况:在尖端技术的掌握和创新方面,我国已建立起坚实的基础,在一些重 要领域已走在世界的前列,像正负电子对撞机、载人航天、探月工程等。从总体上看,我国 科技创新能力不强,科技总体水平同世界先进水平相比仍有较大差距,同我国经济社会发展 的要求还有许多不相适应的地方。 20.为什么要发展科技?(1)科学技术是第一生产力(2)中国的发展离不开科学技术的进 步(3)从总体上看,我国科技创新能力不强,科技总体水平同世界先进水平相比仍有较大 差距,同我国经济社会发展的要求还有许多不相适应的地方。要迅速提高我国的生产力水平, 缩小与发达国家的差距,必须加快发展科学技术。 21.当今世界,各国之间激烈的经济竞争和科技竞争,归根到底还是教育的竞争、人才的竞

运动学知识点总结 一,质点、参考系、坐标系 1,机械运动:物体相对于其它物体位置发生变化,称为机械运动,简称运动 2,运动是绝对的,静止是相对的 3,质点:用来代替物体的有质量、无大小的点(理想化模型,为简化问题研究方便而引入)物体看成质点的条件:物体本身形状大小相对于研究问题是次要的,可忽略。 (物体本身大小远小于研究距离) 4,参考系:为研究物体运动而选为标准的物体(就是假设不动的物体) 参考系可任意选取,应尽量使得研究问题简化 5,坐标系:为定量描述质点位置的变化而建立的坐标 轴 二,时间和位移 1,时刻:对应某一位置,某一瞬间,是一个点 时间间隔,简称时间:对应一段位移、一段过程 时间轴:(要能看懂,哪个是时间?哪个是时刻?) 2,标量和矢量 标量:只有大小没有方向的量。如“路程、速率、时间” 矢量:既有大小又有方向的量。如“位移、速度、加速度” 3,路程:通过路径的长度。标量,可以是直线、也可以是曲线。只能粗略反映物体的运动 4,位移:表示物体位置变化的物理量。是从初位置指向末位置的有向线段。能精确反映物体运动矢量,线段长度表示位移大小,箭头表示位移方向 5,路程位移关系:路程和位移是两个不同类型的物理量,绝不能说“位移等于路程”! 单向的直线运动:“位移大小”才等于路程。 其它运动中,“位移大小”小于路程 三,速度:是描述物体运动快慢的物理量 1,定义式:(发生位移与所用时间的比值) 比值定义:V等于位移与时间的比值,和单独的位移或时间没有关系的! 2,矢量:速度方向就是运动方向 3,分类:平均速度:一段时间内的速度,只能粗略反映运动快慢 瞬时速度:某一时刻、某一位置的速度,能精确反映物体运动 4,瞬时速率:瞬时速度的大小,简称“速率” 平均速率:路程与所用时间的比值 5注意:平均速度、瞬时速度都是矢量, 瞬时速率、平均速率都是标量 平均速率不是平均速度的大小! 匀速直线运动中,平均速度等于瞬时速度

八年级政治下册第四课知识点总结新人教版 1、人格尊严权的地位、含义、表现。 地位:我们每个人都有人格和尊严。 含义:任何人,无论其年长还是年幼、聪慧还是愚钝、富有还是贫穷,也无论其是高官还是平民、是自由人还是在押犯,都享有作为“人”的最起码的社会地位和受到他人与社会最起码尊重的权利,这种权利就是人格尊严权。 表现:这一权利表现为自尊与他尊两个方面 (1)自尊:人格尊严权是人格权中的核心权利,集中体现为名誉权、隐私权、肖像权、姓名权。(2)他尊:其他人格权如生命健康权、自由权等均从不同方面维护、保证人的尊严。 2、什么是名誉权,名誉权的表现。我国维护名誉权的有关法律规定。 名誉权,是人们依法享有的对自己所获得的客观社会评价排除他人侵害的权利。 名誉权主要表现为:名誉利益支配权和名誉维护权。 我国法律规定:公民的名誉权不受侵害,任何组织和个人都不得侮辱或诽谤他人。 3、肖像权的内容,侵犯公民肖像权的行为表现: 内容:法律确认公民的肖像权。公民依法享有对自己肖像的支配权,包括肖像制作权、使用权和获酬权。公民有权决定是否允许他人给自己画像、照像或录像等;有权决定是否使用或如何使用自己的肖像,有权就使用自己的肖像获取报酬。未成年人在使用自己肖像和获取报酬方面须由监护人代理或同意。 表现:(1)以营利为目的使用公民的肖像。不准擅自将他人的肖像用作广告或杂志封面、或印在挂历上,否则构成侵权。 (2)恶意毁损、玷污、丑化公民的肖像。 (3)利用公民肖像进行人身攻击等,也属于侵害肖像权的行为。 4、如何维护自身的肖像权? 当肖像权受到侵害时,我们要拿起法律武器,追究侵权人的责任,必要时可提起诉讼以讨还公道。 5、什么是姓名权,侵害姓名权的表现形式有哪些? 姓名权:是公民依法享有决定、使用、变更姓名,并且排除他人侵害的权利。年满18周岁的成年人有权自主决定自己起什么名字,有权决定使用自己的姓名或笔名、艺名,有权依照规定变更姓名。未成年人和精神病患者的姓名权由其监护人代为行使。 表现形式:(1)干涉他人行使姓名权 (2)盗用他人姓名 (3)冒用他人姓名 盗用、冒用他人姓名,是侵害公民姓名权的两种具体表现。 1

政治八下第四课知识点 4.1公民的基本义务 9.公民的基本义务有哪些? ①遵守宪法法律 ②维护国家利益 ③依法服兵役 ④依法纳税 ⑤其他义务:劳动的义务、受教育的义务、夫妻双方实行计划生育的义务、父母抚养教育未成年子女的义务和成年子女赡养扶助父母的义务等。 10.遵守宪法法律的重要性? 我国宪法和法律是全国各族人民意志和利益的集中体现,维护宪法和法律的尊严是公民对国家和社会应尽的职责。 11.遵守宪法法律的具体表现? 保守国家秘密,爱护公共财产,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公德, 都是遵守宪法和法律的具体表现。 12.建设法治社会青少年应怎样做?(遵守宪法法律要求我们怎样做?) ①我们要认识到法律既是保障自身权利的有力武器,也是必须遵守的行为规范,自觉做到学法尊法守法用法,共同营造守法光荣、违法可耻的社会氛围。 ②我们要自觉学习法律知识,了解法律程序规定,同时,以法律来指导和约束自己的行为,做到依法办事。 13.维护国家利益的内容? ①维护国家统一和全国各民族团结。 ②维护国家安全、荣誉和利益。 14.维护国家统一和全国各民族团结的意义? 我国是统一多民族国家,国家的统一和民族的团结,是我国顺利进行社会主义现代化建设的基本保证。 15.怎样维护国家统一和民族团结? 每个公民都应当把自己的命运与国家盛衰、民族兴亡紧密联系在一起,自觉维护国家领土的完整和主权的统一,维护民族之间平等、团结、互助、和谐的关系。 16.公民为什么要依法服兵役? 保卫祖国、抵抗侵略是公民的神圣职责。依照法律服兵役和参加民兵组织是公民的光荣义务。为了保卫祖国,我们要自觉履行这项义务。 17.依法纳税的意义? 税收是国家财政收入的主要来源,依法纳税是公民的一项基本义务。 18.不申报纳税的行为有什么危害? 任何偷税、欠税、骗税、抗税的行为都是违法行为,情节严重、构成犯罪的要依法追究刑事责任。