葡萄月令汪曾祺授课人:胡雪平

教学目标:

1、通过讨论简单了解本文严谨别致、详略有致的结构特点。

2、通过朗读品味本文淳朴自然、闲适自在的语言。

3、通过想象和联想体会作者文人的灵性和雅致的情趣,激发对生活的热爱。

教学重难点:

品味语言,理解作者闲适自由的行文风格,通过想像和联想进一步体会文字间蕴涵的情感。

教学设想:

本文是一篇非常别致的状物散文。我自己阅读的时候,醉心于汪曾祺朴实自然的行文风格,亲切口语化的语言,读着就觉得很有意思。于是我就想以此作为突破点,让学生来体会语言的朴素自然之美。然后由文及人,整体感受汪曾祺热爱生活、积极乐观的情怀。

教学时数:一课时

教学过程:

一、新课导入

生活中并不总是惊涛骇浪,很多时候,我们大多数人都处于一种平常甚至平淡的生活状态中。把平常生活活出滋味,把平常生活写出诗意的,汪曾祺老先生算一位。今天,我们就随着汪老走进那个美丽的葡萄园,在四季变迁中认识葡萄,感悟人生。

二、题目与作者(嵌入课堂中)

1、月令:记述每年夏历十二个月的时令及其相关事物。另如《豳风·七月》

2、作者:汪曾祺(1920-1997),江苏高邮人,京派小说传人,散文家、戏剧家。他博学多识,情趣广泛,对书画、医道、戏剧与民间文艺都有深入钻研。有“短篇圣手”之称,所作小说多写童年、故乡,写记忆里的人和事,在浑朴自然、清淡委婉中表现和谐的意趣。他力求淡泊,脱离外界的喧哗和干扰,精心营构自己的艺术世界。自觉吸收传统文化,具有浓郁的乡土气息,显示出师承沈从文的特点。在小说“散文化”方面,开风气之先。作品有《大淖记事》,还有《受戒》、《异秉》等。

三.整体感知,理清文章思路

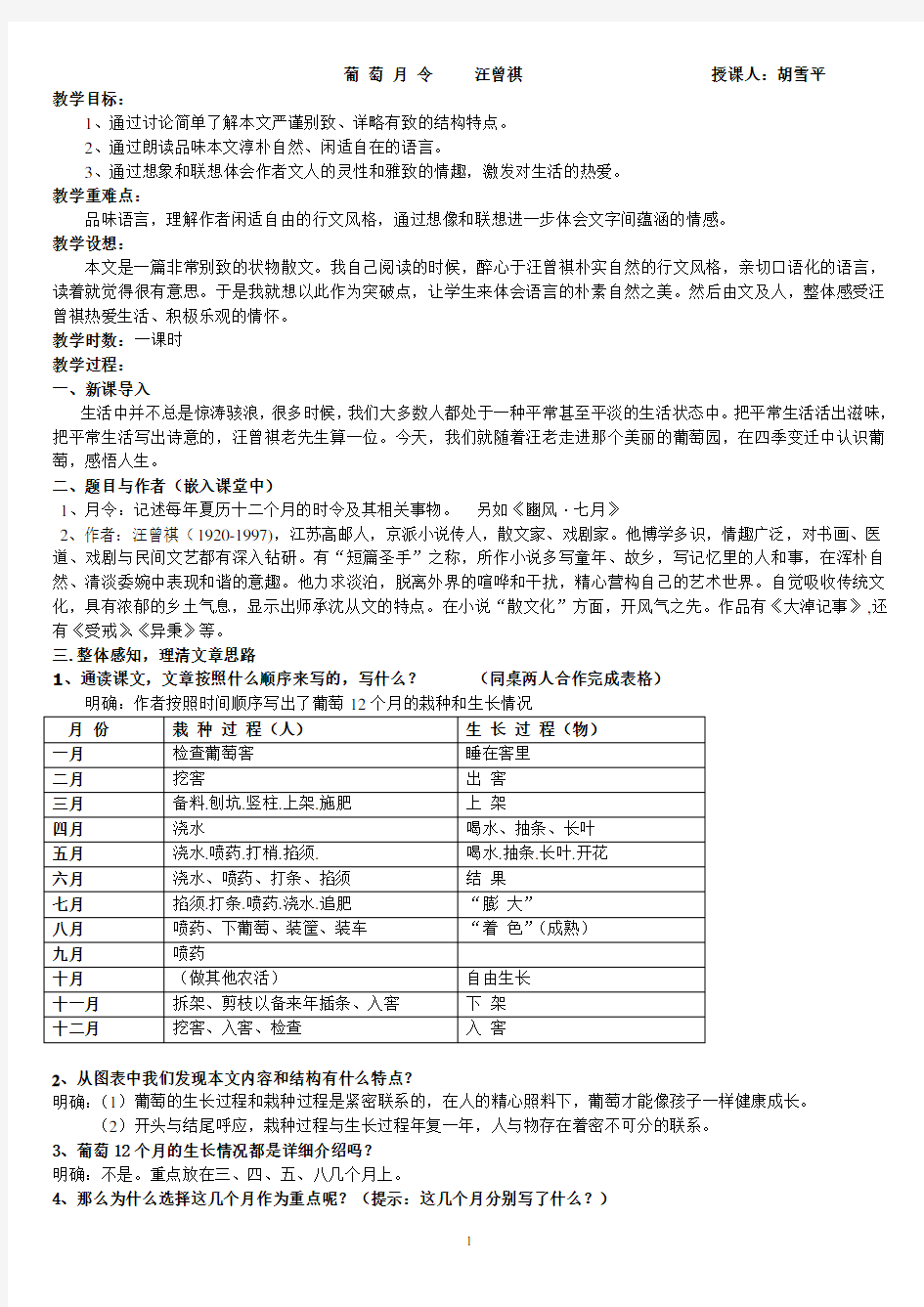

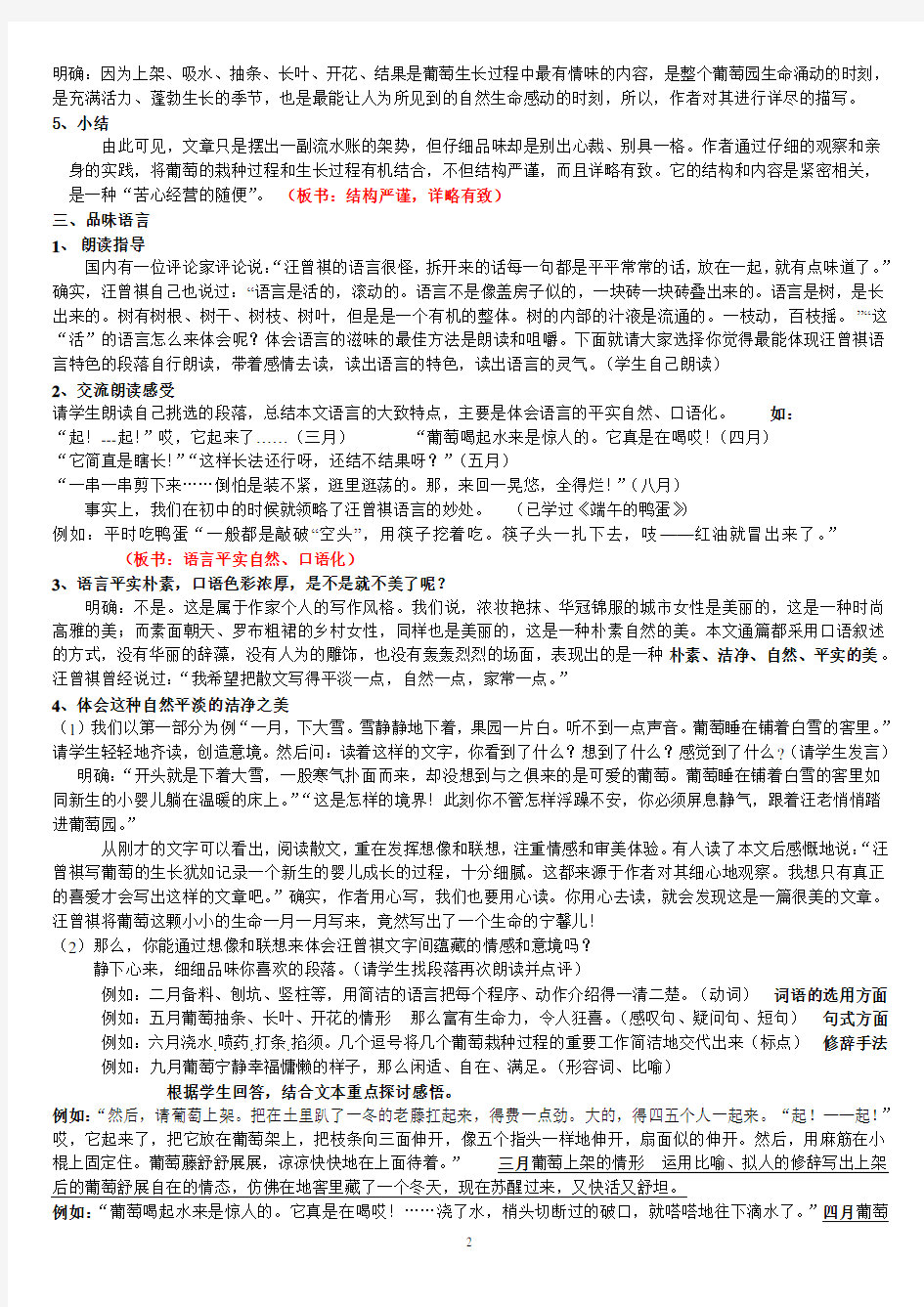

1、通读课文,文章按照什么顺序来写的,写什么?(同桌两人合作完成表格)

明确:作者按照时间顺序写出了葡萄12个月的栽种和生长情况

2、从图表中我们发现本文内容和结构有什么特点?

明确:(1)葡萄的生长过程和栽种过程是紧密联系的,在人的精心照料下,葡萄才能像孩子一样健康成长。

(2)开头与结尾呼应,栽种过程与生长过程年复一年,人与物存在着密不可分的联系。

3、葡萄12个月的生长情况都是详细介绍吗?

明确:不是。重点放在三、四、五、八几个月上。

4、那么为什么选择这几个月作为重点呢?(提示:这几个月分别写了什么?)

明确:因为上架、吸水、抽条、长叶、开花、结果是葡萄生长过程中最有情味的内容,是整个葡萄园生命涌动的时刻,是充满活力、蓬勃生长的季节,也是最能让人为所见到的自然生命感动的时刻,所以,作者对其进行详尽的描写。

5、小结

由此可见,文章只是摆出一副流水账的架势,但仔细品味却是别出心裁、别具一格。作者通过仔细的观察和亲身的实践,将葡萄的栽种过程和生长过程有机结合,不但结构严谨,而且详略有致。它的结构和内容是紧密相关,是一种“苦心经营的随便”。(板书:结构严谨,详略有致)

三、品味语言

1、朗读指导

国内有一位评论家评论说:“汪曾祺的语言很怪,拆开来的话每一句都是平平常常的话,放在一起,就有点味道了。”确实,汪曾祺自己也说过:“语言是活的,滚动的。语言不是像盖房子似的,一块砖一块砖叠出来的。语言是树,是长出来的。树有树根、树干、树枝、树叶,但是是一个有机的整体。树的内部的汁液是流通的。一枝动,百枝摇。”“这“活”的语言怎么来体会呢?体会语言的滋味的最佳方法是朗读和咀嚼。下面就请大家选择你觉得最能体现汪曾祺语言特色的段落自行朗读,带着感情去读,读出语言的特色,读出语言的灵气。(学生自己朗读)

2、交流朗读感受

请学生朗读自己挑选的段落,总结本文语言的大致特点,主要是体会语言的平实自然、口语化。如:

“起!---起!”哎,它起来了……(三月)“葡萄喝起水来是惊人的。它真是在喝哎!(四月)

“它简直是瞎长!”“这样长法还行呀,还结不结果呀?”(五月)

“一串一串剪下来……倒怕是装不紧,逛里逛荡的。那,来回一晃悠,全得烂!”(八月)

事实上,我们在初中的时候就领略了汪曾祺语言的妙处。(已学过《端午的鸭蛋》)

例如:平时吃鸭蛋“一般都是敲破“空头”,用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。”

(板书:语言平实自然、口语化)

3、语言平实朴素,口语色彩浓厚,是不是就不美了呢?

明确:不是。这是属于作家个人的写作风格。我们说,浓妆艳抹、华冠锦服的城市女性是美丽的,这是一种时尚高雅的美;而素面朝天、罗布粗裙的乡村女性,同样也是美丽的,这是一种朴素自然的美。本文通篇都采用口语叙述的方式,没有华丽的辞藻,没有人为的雕饰,也没有轰轰烈烈的场面,表现出的是一种朴素、洁净、自然、平实的美。汪曾祺曾经说过:“我希望把散文写得平淡一点,自然一点,家常一点。”

4、体会这种自然平淡的洁净之美

(1)我们以第一部分为例“一月,下大雪。雪静静地下着,果园一片白。听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的窖里。”请学生轻轻地齐读,创造意境。然后问:读着这样的文字,你看到了什么?想到了什么?感觉到了什么?(请学生发言)明确:“开头就是下着大雪,一股寒气扑面而来,却没想到与之俱来的是可爱的葡萄。葡萄睡在铺着白雪的窖里如同新生的小婴儿躺在温暖的床上。”“这是怎样的境界!此刻你不管怎样浮躁不安,你必须屏息静气,跟着汪老悄悄踏进葡萄园。”

从刚才的文字可以看出,阅读散文,重在发挥想像和联想,注重情感和审美体验。有人读了本文后感慨地说:“汪曾祺写葡萄的生长犹如记录一个新生的婴儿成长的过程,十分细腻。这都来源于作者对其细心地观察。我想只有真正的喜爱才会写出这样的文章吧。”确实,作者用心写,我们也要用心读。你用心去读,就会发现这是一篇很美的文章。汪曾祺将葡萄这颗小小的生命一月一月写来,竟然写出了一个生命的宁馨儿!

(2)那么,你能通过想像和联想来体会汪曾祺文字间蕴藏的情感和意境吗?

静下心来,细细品味你喜欢的段落。(请学生找段落再次朗读并点评)

例如:二月备料、刨坑、竖柱等,用简洁的语言把每个程序、动作介绍得一清二楚。(动词)词语的选用方面例如:五月葡萄抽条、长叶、开花的情形那么富有生命力,令人狂喜。(感叹句、疑问句、短句)句式方面例如:六月浇水.喷药.打条.掐须。几个逗号将几个葡萄栽种过程的重要工作简洁地交代出来(标点)修辞手法例如:九月葡萄宁静幸福慵懒的样子,那么闲适、自在、满足。(形容词、比喻)

根据学生回答,结合文本重点探讨感悟。

例如:“然后,请葡萄上架。把在土里趴了一冬的老藤扛起来,得费一点劲。大的,得四五个人一起来。“起!——起!”哎,它起来了,把它放在葡萄架上,把枝条向三面伸开,像五个指头一样地伸开,扇面似的伸开。然后,用麻筋在小棍上固定住。葡萄藤舒舒展展,凉凉快快地在上面待着。”三月葡萄上架的情形运用比喻、拟人的修辞写出上架后的葡萄舒展自在的情态,仿佛在地窖里藏了一个冬天,现在苏醒过来,又快活又舒坦。

例如:“葡萄喝起水来是惊人的。它真是在喝哎!……浇了水,梢头切断过的破口,就嗒嗒地往下滴水了。”四月葡萄

喝水的情形把葡萄喝水比喻成“小孩嘬奶”,仿佛能听到葡萄象孩子一样呼喊:“我渴了,要喝水啊!”然后又听到葡萄咕嘟咕嘟拼命地喝水,多有意思啊。亲手栽种过葡萄的汪曾祺,仿佛是一位母亲慈爱地看着自己的孩子。

例如:“下过大雨,你来看看葡萄园吧,那叫好看!白的像白玛瑙,红的像红宝石,紫的像紫水晶,黑的像黑玉。一串一串,饱满、磁棒、挺括,璀璨琳琅。你把《说文解字》里的玉字偏旁的字都搬来了吧,那也不够用呀!”

例如:八月葡萄“着色”的情形。“白的像白玛瑙,红的像红宝石,紫的像紫水晶,黑的像黑玉……璀璨琳琅。”收获的季节,葡萄的色彩丰富,让人仿佛进入一个五光十色的缤纷世界。

5、小结

通过刚才的朗读和点评,我们发现并且体会到平淡的文字也具有无穷的魅力,短句、单字,节奏明快;俚俗方言,亲切自然;拟人比喻,俏皮活泼。文字间处处洋溢着作者的情怀。那么,汪曾祺怎么会写出这样朴实自然的文字呢?

俗话说,字如其人,文如其人。这种闲适自由、从容不迫、淡雅素净的行文风格,与汪曾祺的性格是一致的。“汪曾祺的美,美在和谐。正如他所说的:“我所追求的不是深刻,而是和谐。”

四、点拨主题

1、读了这样的文字,你觉得汪曾祺是个怎样的人?他在文中寄寓了怎样的情感呢?他写这篇文章,难道仅仅是想写出葡萄一年的生长状况吗?

明确:确实如此,在这个随和的老头身上,在这篇别致的散文之中,洋溢着对葡萄的热爱,展现出作者对生活的一种乐观积极的态度,表现出文人的灵性和雅致的生活情趣。(热爱葡萄→热爱劳动→热爱生活)(板书:热爱生活乐观积极)

2、那么汪曾祺是个什么样的人呢?他有什么样的人生呢?

补充资料汪曾祺为人为文,向真向善,求平实,不矫情。这样一个性情中人,深深爱着生活,对生活有一种宁让它负我、我不负它的痴迷。所以,在右派劳动改造的日子里,汪曾祺照例会成为“喷波尔多液的能手”,还居然奉命画出了一套《中国马铃薯图谱》,他以为在马铃薯研究站画这《图谱》是“神仙过的日子”,画一个整薯,还要切开来画一个剖面,画完了,“薯块就再无用处,我于是随手埋进牛粪火里,烤烤,吃掉。我敢说,像我一样吃过那么多品种的马铃薯,全国盖无第二人。”他的最后一篇遗稿,也是为即将写而未写成的《旅食集》的题记,这篇题记的末尾写道:“活着多好呀。我写这些文章的目的也就是使人觉得:活着多好呀!”

五、本课总结

是的,活着就是山,是水,是阳光,是空气,是天上的流云,是地上的泥土。物我同在,江山共适,这才是至善至美。汪曾祺的这篇散文,没有深刻的主题,没有玄妙的哲理,没有气吞山河的豪言,没有发人深省的警句,有的只是平常的劳作,平淡的语言,平和的心态,平静的人生!但它同样可以给我们带来快乐、温暖、喜悦和幸福,让我们深深体会到活着的乐趣。

事实上,生活中并不总是惊涛骇浪,也不是处处都需要正襟危坐。所以我重复上课一开始就对大家说的一句话——“只有认真地去感受和体味平常生活中那些快乐、悲苦、平淡以及诗意,才能真正体会到生活的滋味。”

六、课后作业:选择生活中熟悉的事物,仔细观察它的生长过程,学习作者的写法,也写一篇__月令。

(提示:我们的家乡蕲春是一个盛产橘子的好地方,这里的橘子大多色泽黄润,食之酸甜可口,相信它也是各位从小到大所钟爱的,那么写一段“橘子月令“也极好!)

板书设计:

结构严谨详略有致

热爱生活

乐观积极

语言自然口语化

《端午的鸭蛋》课堂实录 一、导入 师:老师给大家介绍一位自己特别喜欢的作家,他叫汪曾祺,江苏高邮人,著名小说家、散文家。他有一篇著名散文《多年父子成兄弟》,老师节选了一段。读读这段文字,说说你对汪老的印象。 我的孩子有时叫我“爸”,有时叫我“老头子”!连我的孙女也跟着叫。我的亲家母说这孩子“没大没小”。我觉得一个现代化的、充满人情味的家庭,首先必须做到“没大没小”。父母叫人敬畏,儿女“笔管条直”,最没有意思。 生:汪曾祺是一个开放、不拘小节的人。 师:换用这段文字中的一个词就是“没大没小”,随和亲切。他不仅人如此亲切自然,富有情趣,他的文章也呈现这个特点。有人评价汪曾祺的文章初读似水,再读似酒,看似平淡的语言却极有韵味,极富情致。 初读似水,再读似酒。 师:有人说汪曾祺身兼“二美”:美文家,美食家。以美文之笔法述美食之精华,自然别具一格。汪老说过,吃东西也是文化。关于吃文化他可是大家,如果想要读汪曾祺的作品,必当首推他的美食散文。今天,我们就来学习其中的一篇经典《端午的鸭蛋》。 汪曾祺身兼“二美”:美文家,美食家。以美文之笔法述美食之精华,自然别具一格。(师板书课题、作者。) 二、端午风俗 师:文章大家已经预习了,作者家乡的端午节有哪些风俗? 生1:一共有七种风俗。系百索子,做香角子,贴五毒,贴符,喝雄黄酒,放黄烟子,吃“十二红”。 师:看来作者童年生活是很有趣的。这位同学给大家列举了作者家乡端午节的七种风俗,大家同意吗? 生2:应该是八种,还有挂“鸭蛋络子”,在文章第4段。 师:这位同学读书读得认真。整体感知文章时,一定要顾及全篇,因为它是一个有机的整体。这八种风俗作者着墨最多的是哪种? 生3:挂“鸭蛋络子”。 师:对,玩得不亦乐乎。下面我们一起来研读文章的第4—6段 三、“品味”鸭蛋 师:给大家五分钟时间,细读文章第4—6段,把写玩鸭蛋最有趣的相关细节圈画下来,用心品读,谈谈感受。可以把感受写到课本的空白处。 (生自读,圈点勾画。师巡视。)

《端午的鸭蛋》阅读及答案解析 不知道大家端午的时候都喜欢吃什么样的粽子呢?下面就来欣赏一下这篇《端午的鸭蛋》吧。 端午的鸭蛋(节选) 汪曾祺 ①我的家乡是水乡。出鸭。高邮鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江,每逢有人问起我的籍贯,回答之后,对方就会肃然起敬:哦!你们那里出咸鸭蛋!上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋,必用纸条特别标明:高邮咸蛋。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的,但不如高邮的多,可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处记叙文阅读答案汪曾祺《端午的鸭蛋》我的家乡是水乡。出鸭。高邮鸭是著名的鸭种记叙文阅读答案汪曾祺《端午的鸭蛋》我的家乡是水乡。出鸭。高邮鸭是著名的鸭种。还不就是个鸭蛋!只是切开之后,里面圆圆的两个黄,使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋,是不大高兴的,好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋,确实是好,我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。袁枚的《随园食单小菜单》有腌蛋一条。袁子才这个人我不喜欢,他的《食单》好些菜的做法是听来的,他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切,而且与有荣焉。文不长,录如下:

腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客,放盘中。总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。 ②高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破空头用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱﹣﹣红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜,叫做朱砂豆腐,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢! ③端午节,我们那里的孩子兴挂鸭蛋络子。头一天,就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑一个,鸭蛋有什么可挑的呢?有!一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。别说鸭蛋都是一样的,细看却不同。有的样子蠢,有的秀气。挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天,什么时候孩子一高兴,就把络子里的鸭蛋掏出来,吃了。端午的鸭蛋,新腌不久,只有一点淡淡的咸味,白嘴吃也可以。 ④孩子吃鸭蛋是很小心的。除了敲去空头,不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了,用清水把鸭蛋壳里面洗净,晚上捉了萤火虫来,装在蛋壳里,空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮,好看极了!

《胡同文化》公开课教案 教学目标: 1.概括北京胡同的特点和胡同文化的内涵,提高学生的概括能力。 2、引导学生理解作者的感情,品味其语言风格。 3.培养学生用文化眼光品评现实生活,透过生活现象看到其隐含的文化内涵的能力。 教学重点:1、概括要点,提取精要。2、品味语言 教学难点:通过对北京胡同文化的理解,初步体会“文化”的内涵和外延。 教具准备:电教多媒体课件 课时安排:一课时 教学过程: 一、导入新课 1.同学们如果到了北京去旅游,.最想去看看北京的哪些名胜古迹? “如果想要真正了解北京城,北京人,一定要去北京的胡同与四合院,去感受北京古老的文化气息。” “北京是一座古老的城市,建城已有两千多年了。北京胡同的历史可以追溯到元朝,蒙古族统一中国,元朝的皇帝把都城定在大都(即现在的北京),并对大都进行了城市规划,把京城建得方方正正.正中央是皇宫,象征着天子至高无上的威严,周围便是遍布京城的四四方方的胡同和四合院,时至今日,北京的胡同已经历了几百年的历史沧桑了.今天我们来学习汪曾祺老人的一篇文艺小品文《胡同文化》,走进北京的胡同,感受胡同文化。” 2.在学习课文之前,我们先来听一听歌曲,看一看图片 展示Flash课件,看图片,听歌曲<<北京的胡同>>,思考,歌曲唱出了北京胡同什么特点? 二.学习1——4段,概括要点,掌握胡同特点 课文中哪些段落也写北京的胡同?各段落中哪些句子点出了胡同的特点?根据这些段落和句子概括北京胡同特点。 明确1——4段,从北京胡同方正,取名,宽窄,网络几方面写出了正,俗,多,静的特点。 三.学习6——12段,突破重点,理解文化内涵 1.歌曲唱的是“北京的胡同”,而本文的题目是“胡同文化”,因此本文的重点应是“文化”。胡同是一种建筑,怎么会成为一种文化呢?其实文化的范畴很广,文化就在我们身边。如饮食文化,服饰文化,酒文化等等。民以食为天,我们就以饮食文化为例,例如四川人好吃辣,一种泼辣豪爽的性格;广东人什么都敢吃,一种敢

《胡同文化》 . 授课人:西宁十四中马继福2004年10月13日 教学设想 以《胡同文化》为教学内容,营造人文化的课堂气氛,让学生陶醉其中,设身体验,接受人类文化的濡染和熏陶,在轻松愉快的氛围中进行人文教化。 教学目的: 1、引导学生广泛关注日常生活中的文化现象。从感性上认识文化,获得一些有关文化的初步印象。 2、引导学生重点观察十四中这一文化实体,获得关于文化的一些直观认识。 课时安排:一课时 教学步骤 一、引入新课 1、大家知道我们学校所处的街道“文化街”的来由吗? (提示:由于这里有一座承载和记录了中国文化深厚底蕴的文庙而得名。文庙又称孔庙。1644年建。) 2、事实上,在我们的生活中也有很多的文化现象,只要我们认真观察自己的周围,一定会有很多收获,想一想,你所知道的文化有哪些?这些文化有什么特征? (提示:大致有三类:①精神型。如小说、诗歌、戏剧;②物质型。如服装、风筝;③心理型。吃文化、酒文化;) 3、“胡同”能不能成为一种文化?它属于哪种文化? 让我们来看看汪曾祺先生的《胡同文化》,“胡同”到底属于哪种文化? 二、讲读课文 1、读1、5段,讨论问题。 ①“胡同”到底属于哪种文化?用书中原话回答。 (提示:胡同影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。胡同、四合院是北京人的居住方式,也是北京市民的文化形态。北京的市民文化就是指胡同文化。也就是说,在作者笔下,胡同就是胡同文化,就是北京人的生活,就是北京人的思想。) ②作者写到哪些胡同?观察到了哪些文化现象?有何特征?读2---4段中有,大家边读边找。 (提示: 多:北京的胡同真多啊!有名的胡同三千六,没名的胡同数不清。 奇:北京的胡同真奇啊!什么狗尾巴胡同、羊尾巴胡同、大绿纱帽胡同…… 静:北京的胡同真静啊!剃头挑子的“唤头”、磨刀师傅的“惊闺”、算命先生的短笛听得清清楚楚。) 2、胡同如此,胡同内的生活怎样?让我们走进“胡同”感受一下。请一位同学朗读6---7段。讨论问题: ①阅读课文应从语言入手,要抓中心句关键词。这两段的中心句是哪句?

汪曾祺端午的鸭蛋教案 汪曾祺端午的鸭蛋教案 《端午的鸭蛋》教案 教学目的 1.体会文章语言上的特色,品味其中韵味和情致。 2.理解文章于自然而然中写出自己独特的感受和生活的妙处。流露出对儿时生活的怀想,对故乡的热爱。 教学重点、难点 1.加强朗读,感受文章的情趣。 2.欣赏作品深厚的文化意蕴和永恒的美学价值。 教学时数:二课时。 教学过程 第一课时 一、预习 1.给下列加点字注音。 门楣(mei2)苋菜(xian4)籍贯(ji2)硝药(xiao1) 腌腊(yan1)络子(lao4)大襟(jin1)车胤(yin4) 2.解释下列词语。 门楣:门框上的横木。 莫名其妙:没有人能说明它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人不明白。

籍贯:祖居或个人出生的地方。 城隍:迷信传说中指主管某个城的神。 肃然:形容十分恭敬的样子。 曾经沧海难为水:经历过沧海,对别处的水就难以看上眼了。 与有荣焉:因而也感到荣幸。 囊萤映雪:囊萤和映雪分别指晋朝车胤和孙康利用萤火虫的光和雪的反光刻苦读书的故事。 二、导人 五月初五端午节,系百索子,做香角子,各种风俗带给人多少乐趣。单是一个小小的咸鸭蛋,就有说不完的美妙之处。倘若没有一种故乡 情结,没有一颗超然自在的心,谁能从平淡的生活中咂摸出如许滋味? 作者简介: 汪曾祺(1920~1997),江苏高邮人。早年毕业于西南联大。历任中学教师、北京市文联干部、《北京文艺》编辑、北京京剧院编剧。在短篇小说创作上颇有成就,发表小说《受戒》、《大淖记事》。著有散文集《汪曾祺自选集》。 三、阅读课文,整体感知 理清文章思路: 第一部分(第l自然段),对家乡端午节风俗的描写,十分富有地方特色,同时表现了作者对家乡的怀念。

《胡同文化》教学案例分析 惠州市第三中学江春英 【案例主题】 《胡同文化》是人教版教材高中语文第一册第三单元第三篇文章,是汪曾祺为摄影艺术集《胡同之没》写的一篇序言,也是一篇文艺小品文,悠闲、散淡、平和,这种风格与作者的思想追求以及本文所阐述的北京市民的生活特点相一致,富于文学韵味。这篇课文,是对学生进行思维训练和写作训练很好的素材。 本案例研究的主要问题有: 1.多媒体教学条件下的情境教学应该让学生得到什么?如何才能得到? 2.教师在学生学习体悟过程中起着什么样的作用? 3.运用教学策略的基本途径有哪些?教学策略对于学生自主学习具有何种意义? 4.如何让学生有效地学习和运用知识? 【案例背景】 本单元教学要求有三个方面:一是“从序言中汲取有关著作的信息”;二是“了解作序者的思想感情和阐述的道理”;三是“领悟序言的语言魅力”。根据高一学生思维能力的发展水平和学生写作散文的实际,结合本文的特点,确立本课的教学重难点如下: 重点:领会“胡同文化”的“封闭”和“忍”的特征及其典型意义;学习分析事物或现象所蕴含的文化意味。 难点:作者对“胡同文化”所持的情感态度。 本课学习目标则定为: 1、知识目标 领会“胡同文化”的“封闭”和“忍”的特征及其典型意义。 2、能力目标 ①通过归纳“胡同文化”的特点,培养分析概括能力。 ②通过分析“胡同文化”的典型意义,培养思维能力和语言表达能力。 ③通过课堂练习,培养学生的实际运用能力和写作能力。 3、情感目标 ①辩证地评价“胡同文化”产生的背景和原因。 ②体会作者对“胡同文化”的情感态度。 优秀文学作品是人类精神生活的结晶。 文学欣赏活动是欣赏主客体相互呼应、契合的过程。一方面,欣赏主体有某种精神需求;另一方面,欣赏客体对主体具有吸引力。那么,如何使欣赏主体保持这种精神需求和如何保持欣赏客体对主体的吸引力,是我们每个语文老师需要研究的问题。

《端午的鸭蛋》教案设计(百度文库教案评比) 广东省佛山市高明区跃华中学区燕明 教材分析:作者汪曾祺在这篇散文中,用他特有的平淡而有味的语言,向我们展示了他的家乡江苏高邮地区的端午风俗,并且通过家乡特产――高邮咸蛋的精细介绍,表现了他对家乡的热爱之情和对童年生活的怀想。 教学构思:教师要针对学生的特点,让学生整体感知课文内容,培养学生迅速提取信息的能力,体味和推敲平淡而有味的语言,培养学生热爱生活、热爱家乡的思想感情。让学生学以致用,提高写作水平。教学目标: 1、整体感知课文内容,体会文章中蕴含的情感 2、诵读课文,品味作者的语言风格 3、了解端午风俗,感受鸭蛋包含的文化意味和民俗风情,提倡珍惜传统文化,激发民族自豪感。 教学重难点: 1、整体感知课文内容,体会文章中蕴含的情感 2、品味本文平淡自然而有韵味十足的语言特色 教学方法:导入——阅读——拓展,谈话激趣法、诵读法、合作探究法、拓展延伸法 课前准备: 1、预习

①给下列加点字注音。 门楣.(méi) 苋.菜(xiàn) 籍.贯(jí) 硝.药(xiāo) 腌.腊(yān) 络.子(lào) 大襟.(jīn) 车胤.(yìn) ②解释下列词语。 门楣:门框上的横木。 莫名其妙:没有人能说明它的奥妙(道理),表示事情很奇怪,使人不明白。 籍贯:祖居或个人出生的地方。 城隍:迷信传说中指主管某个城的神。 肃然:形容十分恭敬的样子。 曾经沧海难为水:经历过沧海,对别处的水就难以看上眼了。 与有荣焉:因而也感到荣幸。 囊萤映雪:囊萤和映雪分别指晋朝车胤和孙康利用萤火虫的光和雪的反光刻苦读书的故事。 2、学生通过查阅图书、上网等手段,搜集和整理有关作者汪曾祺的资料,最好能阅读几篇他的作品,形成一定的感性认识;了解自己的家乡,包括特产、地理风貌等。 教学过程: 一、谈话激趣,引入课文 师语导入:大家知道我们中国的三大传统佳节吗?(春节、端午节、中秋节)春节,是合家团圆,普天同庆;中秋是吃饼赏月,千里婵娟;

端午的鸭蛋阅读附答案 端午的鸭蛋 汪曾祺 ①我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江,每逢有人问起我的籍贯,回答之后,对方就会肃然起敬:哦!你们那里出咸鸭蛋!上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋,必用纸条特别标明:高邮咸蛋。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的,但不如高邮的多,可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处记叙文阅读附答案汪曾祺《端午的鸭蛋》我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种记叙文阅读附答案汪曾祺《端午的鸭蛋》我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。还不就是个鸭蛋!只是切开之后,里面圆圆的两个黄,使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋,是不大高兴的,好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋,确实是好,我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。袁枚的《随园食单小菜单》有腌蛋一条。袁子才这个人我不喜欢,他的《食单》好些菜的做法是听来的,他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切,而且与有荣焉。文不长,录如下:腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客,放盘中。总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。 ②高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破空头用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱﹣﹣红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜,叫做朱砂豆腐,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢! ③端午节,我们那里的孩子兴挂鸭蛋络子。头一天,就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑一个,鸭蛋有什么可挑的呢?有!一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。别说鸭蛋都是一样的,细看却不同。有的样子蠢,有的秀气。挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天,什么时候孩子一高兴,就把络子里的鸭蛋掏出来,吃了。端午的鸭蛋,新腌不久,只有一点淡淡的咸味,白嘴吃也可以。 ④孩子吃鸭蛋是很小心的。除了敲去空头,不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了,用清水把鸭蛋壳里面洗净,晚上捉了萤火虫来,装在蛋壳里,空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮,好看极了! 1.通读选文,用简洁的语言概括主要内容。 2.选文第①段中说袁子才这个人我不喜欢,为什么还摘录《食单》中腌蛋的内容 3.选文中第②段中写我在北京吃的咸鸭蛋有何作用 4.阅读选文,按要求回答问题。 筷子头一扎下去,吱﹣﹣红油就冒出来了。 从下列词语中任选一句进行品析,体会汪曾祺散文的语言特色。 ①我走的地方不少,则食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。 ②鸭蛋有什么可挑的呢?有!别说鸭蛋都是一样的,细看却不同,有的样子蠢,有的秀气。 5.选文中第③段描写孩子们端午节把鸭蛋制成鸭蛋烙子这一细节,从中流露出作者怎

《胡同文化》公开课教案 知识与技能 1.了解北京胡同的特点及胡同文化的内涵。 2. 把握关键语句,概括要点,理清思路。 过程与方法 引导学生抓住第1段中总领全文的句子和其它文段中的关键句,理清全文思路。引导学生抓住第1段中总领全文的句子和其它文段中的关键句,理清全文思路。 情感态度与价值观 通过对北京胡同文化的理解,初步体会“文化”的内涵和外延。 第一课时 一、导入新课,创设情境 建筑,是石刻的史书,是凝固的音乐,它无声地传达着各种思想。走进一座座建筑,你会陡然觉得这空间依然存在着先人们的灵魂和他们的鲜明个性。今天,我们就到北京,看看那里的建筑----胡同,看它折射出怎样的灵魂。 二、作者简介: 汪曾祺(1920-1997),江苏高邮人,作家。1939年考入西南联大中国文学系。他当过教师、编辑。不平凡的生活经历,使他对社会、对人生有深刻独到的见解,尤其给人深刻印象的是汪先生对市井民居的熟悉。而且其人有“短篇圣手”之称,代表作有小说《受戒》、《大淖记事》现代京剧《沙家浜bāng》等。京派作家的代表人物。 三、解题: 本文《胡同文化》是为摄影艺术集《胡同之没》写的序言,比较鲜明地体现了作者的创作个性。摄影艺术集《胡同之没》是著名摄影艺术家沈继光先生的作品。 胡同:巷子、小街道。 文化:文化是人类历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,是一个内涵丰富,表现人类全部生活的概念。联系生活实际可分为物质型、精神型、心理型等类型,比如,茶文化、服装文化属于物质型,文艺作品属于精神型。本文的胡同文化并不是建筑和民居文化,而是观照胡同居民的心理,说的是心理文化。用课文的话说:“我们通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化”。因为“胡同、四合院是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化心态。”

思维导图在《胡同文化》教学中的有效应用 ——《胡同文化》的课堂教学实录及反思 广州市天河职业高级中学陈丽萍 [《胡同文化》的课堂教学实录] 《胡同文化》是职一年级的新编中职语文课改实验教材《语文(基础模块上册)》(语文出版社)内容,具体安排在第一册第一单元的第三课。第一册实用阅读能力培养有两个项目:一是梳理文章思路,一是把握内容要点。该单元是“梳理文章思路”单元,教学要求是:把握文章各部分内容,发现各层意思之间的内在联系,揣摩作者构思的过程。现结合我对第一册课文《胡同文化》的教学谈谈思维导图在中职语文逻辑思维训练的应用与思考。 以下是本篇课文的课堂教学实录:(注:包括两课时) (一)采用目标导图呈现目标。 师:请回答《胡同文化》的文体和作者。简要介绍一下。 生1:《胡同文化》是汪曾祺替一本名为《胡同之没》的摄影集作的序。 他是我国现代著名作家,出生于江苏高邮,但却在北京生活了四十多年,他对北京的胡同怀有深厚的感情。 师:汪曾祺先生以独到的眼光、深厚的文化底蕴来审视胡同,发掘出北京胡同的文化意蕴,今天就让我们学习他为摄影艺术集《胡同之没》写的序言《胡同文化》,看一看胡同的特点,理解它是怎样的一种文化。 教师在检查预习后向学生呈现以下的目标导图: [图一] 目标导图 学生看目标导图。 师:从目标导图的第1点目标看,通过对“胡同”“胡同文化”特点的归纳, 培养分析概括能力,是学习重点。第2、3点目标要求你们深入思考胡同与胡同文化内在联系、语言这一载体下面潜藏的文化内涵、情感领悟,培养学生用辩证、全面的观点来分析问题的能力,这是学习难点。 (二)采用思路导图总览全文。 1、教师显示幻灯片: (1)总览全文,快速阅读。注意书的阅读提示、结构框架、注释等。 (2)用跳读法,划出一些纲领性的、总结性的、过渡性的、照应性的语句语段,明确作用及联系,适当揣摩作者的用意,在书边划出小思维导图,从而理清作者的思路。 (3)运用第一单元知识短文《梳理文章思路》中的“寻找中心句、根据关键词语归纳、调动所学知识归纳”三种方法,为绘制思维导图准备。 (学生标注段落序号,快速浏览课文,提取信息) (教师巡视,发现学生默读时划出了 “北京城像大豆腐”“胡同是贯通大街的网络”、“是封闭的文化”“北京的胡同在衰败,没落”等句子,能扣住过渡段第5段,大致理出此文的思路)

《端午的鸭蛋》教学设计 邳州市泇口中学白明尧 【设计意图】 《端午的鸭蛋》是汪曾祺“小叙事”特点的典型文章,没有典型的故事情节,没有突出的人物形象,更没有集中的场面,但我相信将信息技术与学科教学整合在一起,加之新的教学方式会使文章赋予新的内涵。《端午的鸭蛋》写了作者对家乡的浓浓爱恋,而这种爱恋作者仅仅通过这暖暖的民俗,普通的鸭蛋,独特的语言魅力就做到了。本单元的课文意在让学生关注各地的民俗,了解民生和民间文化,并通过这些有声有色的民俗风情画去感受自身日常生活中蕴涵的无穷乐趣。而本文又属于民俗文化中的食文化,小小的鸭蛋,让我们感受到它背后的文化意味和浓郁民俗风情。 【教学目标】 (一)知识目标:了解作者极其散文“小叙事”的创作特点 (二)能力目标:1、理清行文思路,感知课文内容,了解作者闲适自由的风格。 2、品味本文平淡自然而又韵味十足的语言特色。 (三)情感目标:感受传统节日中的民俗文化 (四)教学重点:通过品味平淡自然而又韵味十足的语言,解读文本内在的韵味,感受作者独特的情趣和情感。 (五)教学难点:解读文本,品味语言。 【教法分析】 (1)网络教学法:使语言无法表达的用媒体呈现出来; (2)活动探究法:通过探究寻找文本中的关键句,自主学习,培养自学能力; (3)小组讨论法:组织学生进行小组讨论,培养学生团结合作的精神。 【学法分析】 说风俗——听文本——谈内容——读情感——品语言——写民俗 (归纳复述——搜索整合——诵读品味——合作感悟——探究反思) 【过程设计】 一、激发兴趣、导人新课。 中国文化源远流长,而构成文化中的最重要的部分就是咱们的传统节日。今天,我们的话题就从中国的传统节日说起。说到节日,你们最先想到的是什么?(播放课件:春节中的放爆竹、吃饺子等画面;闹元宵、猜灯谜的画面;小孩吃粽子的画面;以及喜庆的音乐) (设计说明:多媒体播放中,图片以及背景音乐的联合,能够迅速抓住学生的注意力,并将他们带入到传统节日的情境中,营造出良好的氛围,充分调动学生积极性,为体会课文中的民俗文化打下基础.) 二、简介作者。(播放课件:作者的图片;文字说明的作家作品的简介) (设计说明:利用多媒体教学辅助手段,可以起到事半功倍的效果。对于文章的理解离不开作家作品的简介,而教材提供的远远不够,这种手段加大了有效信息的接受度) 三、听课文,整体感知.(播放课件:本篇文章的音频朗读以及动画.) (设计说明:此种多媒体手段的运用,将作者优美的文字溶入到声音,动画,让教学过程情景化、趣味化,不仅能够更好的发挥出学生从文本中获得的情感,还能将学生对文本的想象力发挥到及至.)

0837翻译:端午的鸭蛋(汪曾祺) Translation: Duck Egg of Dragon Boat Festival (Wang Zengqi) (translated by: alexcwlin; edited by: Adam Lam) 家乡的端午,很多风俗和外地一样。 In my hometown during Dragon Boat Festival, many local customs are similar to those oneselsewhere. 系百索子。 One of them is Fastening Multi-Color-Cords. 五色的丝线拧成小绳,系在手腕上。 Threads in five different colors are twisted into small strings which are fastened onto wrists. 丝线是掉色的, Those threads bleed. 洗脸时沾了水,手腕上就印得红一道绿一道的。 In getting wet during face-washing, they would stain the wrists by leaving stripes of red and green colors. 做香角子。 Another one is Making-Small-Fragrant-Packets. 丝线缠成小粽子,里头装了香面, Silk threads are weaved into small rice-dumpling-shaped packets containing scented powder. 一个一个串起来,挂在帐钩上。 These packets are stringed together and hung on curtain hooks. 贴五毒。 Another one is Pasting Five Vermin. 红纸剪成五毒,贴在门坎上。 Red papers are cut into shapes of Five Vermin and pasted on doors. 贴符。 Another one is Posting Magic Symbols. 这符是城隍庙送来的。 This sheet of magic symbols comes from City God Temple. 城隍庙的老道士还是我的寄名干爹, The old Taoist master in the Temple is my godfather. 他每年端午节前就派小道士送符来,还有两把小纸扇。 Before Dragon Boat Festival every year, he would ask a Taoist apprentice to bring over a sheet of magic symbols and two small paper hand-fans. 符送来了,就贴在堂屋的门楣上。 When the sheet was delivered, we would post it on the overhead door-beam. 一尺来长的黄色、蓝色的纸条,上面用朱笔画些莫名其妙的道道, It would be a yellow-and-blue one-foot paper stripe with some baffling maneuvers written on it using rouge-ink brush. 这就能辟邪么? Could this really ward off evils? 喝雄黄酒。 Another one is Drinking Realgar Wine.

胡同文化 汪曾祺 教学目标: 一、知识目标 1、通读全文,了解胡同和胡同文化的特点,理通作者的行文脉络。 2、体味作者对胡同文化的复杂感情。 二、能力目标 1、通过概括胡同和胡同文化的特点,掌握概括要点、提取精要的能力。 2、通过品读,体味本文京味语言的特色,提高学生的语言欣赏能力。 三、德育目标 1、初步培养学生对文化的感悟能力,提高学生的文化品味。 2、读懂作者在字里行间流露出来的那种怀旧与超脱。 教学重点:训练学生概括要点、提取精要的能力。 教学难点:品味胡同的文化韵味,体味作者对胡同文化的复杂感情。 教学方法: 1、跳读法。本文篇幅比较长,但是语言比较浅白,适合用以训练学生 阅读的速度,同时找关键词、句,概括要点,提取精要。 2、分组学习法。让学生分组讨论,分别概括胡同和胡同文化的特点, 不仅训练了学生概括要点、提取精要的能力,还培养了学生之间互 助学习的氛围。 3、师生互动与教师讲解相结合,让学生在课堂中精神集中,提高学习 效果。 4、朗读法。语言要通过反复诵读才能品出其中的韵味,让学生读出其 中的一些句子,并说说它的妙处。 教学手段:运用多媒体课件教学。 教学时间:2课时 预习:

1、通读全文,利用词典排除字词障碍。 2、再读课文,理通作者的行文脉络,整体感知全文内容,并思考以下 问题: (1)、北京的胡同有什么特点? (2)、什么是胡同文化,其内涵是什么? (3)、作者对胡同文化有着怎样的感情? 教学过程: 一、导入新课 京味儿歌曲《前门情思大碗茶》和“六尺巷”的故事。 二、作者简介 本文是汪曾祺为摄影集《胡同之没》写的序。过去,北京每两排院落之间必会留出通道,这就是胡同。在北京,大大小小的胡同织成荟萃的北京城。 胡同深处是无数温暖的家,这就是北京人对胡同有特殊感情的原因。 三.初读课文,理清结构 分段及段落大意(课件) 第一部分(1一5)介绍北京的胡同。 第二部分(6一12) 胡同文化的特征。 第三部分(13一15)作者对胡同文化的没落的感受和思考。 四.研读第一部分,了解北京胡同的特点 第一部分介绍北京的胡同。那么作者是怎样来介绍胡同的,胡同有哪些特点?同学们前后位组成一组,用跳读法来快速阅读第1到第4自然段,共同讨论,找出文中描写胡同特点的词句,然后每组派一位同学来回答。 (全班同学分组讨论。) (答:胡同都是正南正北,正东正西。胡同的取名奇,有各种来源。胡同数不清。胡同总是安安静静的。胡同和四合院是一体的。) 总结:胡同方正、取名奇且来源多、胡同数量多、安静、与四合院是一体的。

《北京的胡同》教案 一、指导思想: 《北京的胡同》属“综合实践”学习领域。本可把美术学科与社会生活联系起来,以北京胡同的文化为题,组织学生进行综合性的探索活动,从而培养学生灵活的运用多学科的指示综合的解决灵活的运用多学科的指示综合的解决实际问题的能力。北京的胡同是北京人组祖辈辈生存的地方,他是北京地方文化重要内容,每一条胡同里都蕴藏着丰富的美术和人文的教育资源。 通过组织和指导学生对“胡同文化”的综合探索,可以让学生拓展美术的视野,以美术的角度观察北京的民居建筑特色,发现其中的美,体会美术与生活的关系。此外,通过综合性探索活动的锻炼,也可以发展学生自主、合作、探究性学习的能力,培养他们创造性的综合运用各门学科知识解决问题的能力,还可以让学生通过北京胡同的历史、民俗、名人典故等受到人文教育,丰富学生热爱家乡的情感,体验美术学习活动的价值,发展学生热爱美术学习的持久兴趣和爱好。 二、教学背景: 1、学生情况: 我校三年级两个班的学生都是住校生,班里一部分学生家庭条件较为优越,孩子们居住在北京的某某小区里;一部分学生是从外地来京的,大都居住在北京的周边地区。这些孩子对北京胡同的了解太少了,更不用说让他们去表现北京

的胡同了。再者三年级的学生初次进行和社会相结合的综合探索活动,作为教师,知道应该具体,准备应该充分,达到让学生了解北京传统文化的目的。 2、教学方式说明: 本课重点是认识北京胡同文化和民居建筑艺术的特征,扩大学生的艺术视野和提高学生审美情趣。因此本节课采用了大量的图片和录像片段,通过多媒体来拓展课堂的时空,观看北京胡同的景观,了解北京胡同历史的变迁、趣闻轶事、名人典故、邻里社情等文化的内容。 教学中首先从学生熟悉的学校入手,了解“打磨厂胡同”的历史与由来,激发学生学习的兴趣,明确胡同文化概念的内涵。其次借助教师精挑细选的有关胡同的照片,让学生欣赏胡同的景观,发现并体验北京胡同的独特意境。接下来,学生分小组讨论书中的图片,从中发现北京胡同建筑的不同形制和结构,与环境的搭配结合、美术形式的装饰等的特色,体验不同的审美感受。此后课中多次播放了胡同的录像,调动学生多种感官,使学生通过看、听、学、演、说等形式,对胡同文化有了进一步的了解。 3、技术准备: 北京的胡同和四合院是北京古城风貌的特征,其中记录下许多珍贵的文化遗产,蕴藏着丰富的教育资源。通过本课的综合探索活动,对于丰富学生的知识,发展综合实践能力是十分有意义的。教学前期,教师准备了大量胡同的实际景观照片、录像《古都深巷》、CD《吆喝》、课件、歌曲磁带、

《端午的鸭蛋》教学设计 一、欣赏配乐图片 (春节、元宵节、清明节、中秋节的典型庆祝方式图片)让学生说一说你看到了哪些节日和习俗?用轻音乐,为的是不破坏本课力图要营造的清新、典雅的意境。放一张图片让学生说一张确实比起所有的放完再说要热闹的多,但是实在不忍心这样的课一开始就这么吵吵嚷嚷! 二、生字词教学读读写写用用双基落实做到实处 三、默读课文感知 问:课文包括哪三部分内容?端午的风俗家乡的鸭蛋端午的鸭蛋(把握文章的内容和结构为下面的教学服务。)

选择你感兴趣的那部分内容大声地朗读(尊重学生的朗读喜好,这样也许效果会好点。) 问:这部分内容让你感受到了作者什么情感? 1、对同中存异的端午风俗的喜爱; 2、思乡爱乡为故乡自豪; 3、对儿时生活的怀想。 课件用超级连接,可以随着学生的思路走,当学生说到一点的时候再追问一下,带动所有的学生思考。把学生主体性和教师的主导性都发挥出来。提到1时问学生文章提到的共同的端午风俗是什么?他家乡特有的是什么?用图片展示。提到2时让学生找寻具体的句子读出情感并展示作者以思乡为主题的书法作品。提到3的时候让学生找出作者童年的痕

迹,同时体验自己的生活。 这个环节过后学生对文本有了一定的了解。 四、介绍作者的作品特点 他长于江南,定居于北京。他的作品,不乏风和日丽、小桥流水的江南秀色和小四合院、小胡同的京城一景,极少见到雷霆怒吼、阔大无比的壮观场景。凭着对事物的独到颖悟和审美发现,从小的视角切入,写凡人小事,记乡情民俗,谈花鸟虫鱼,即兴偶感,娓娓道来,于不经心、不刻意中设传神妙笔,成就了当代小品文的经典和高峰。 让学生看一看明白散文的风格是多样化的,各有特点。 五、引用汪曾祺的话“我是希望把散文写得平淡一点,自然一点,家常一点。”品味课文的自然家常平淡的特点

端午的鸭蛋(节选) 汪曾祺 ①我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江,每逢有人问起我的籍贯,回答之后,对方就会肃然起敬:“哦!你们那里出咸鸭蛋!”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋,必用纸条特别标明:“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的,但不如高邮的多,可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处记叙文阅读答案汪曾祺《端午的鸭蛋》我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种记叙文阅读答案汪曾祺《端午的鸭蛋》我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。还不就是个鸭蛋!只是切开之后,里面圆圆的两个黄,使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋,是不大高兴的,好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋,确实是好,我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。袁枚的《随园食单?小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢,他的《食单》好些菜的做法是听来的,他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切,而且“与有荣焉”。文不长,录如下: 腌蛋以高邮为佳,颜色细而油多,高文端公最喜食之。席间,先夹取以敬客,放盘中。总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。 ②高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱﹣﹣红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜,叫做“朱砂豆腐”,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢! ③端午节,我们那里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。头一天,就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑一个,鸭蛋有什么可挑的呢?有!一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。别说鸭蛋都是一样的,细看却不同。有的样子蠢,有的秀气。挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭

竞赛获一等奖课教案《胡同文化》 竞赛课教案 《胡同文化》教案 郧西四中周明华电邮: zmh5188@163。com qq:379338431 电话:6832571/ 6237786 〔教学目标〕: (知识目标) 1。了解胡同文化的特点,掌握文章的行文脉络。 2。学习作者用平实朴素的语言叙事抒情的手法。 3。通过概括性的语言快速理解文章的内容。 (能力目标) 1。初步培养学生对文化的感悟能力,提高学生的文化品位。 2。概括北京胡同文化的内涵,体会作者对胡同文化流露的情感。 3。学习作者用朴实雅致、富有表现力的语言来叙事抒情的手法。 (德育目标) 1。培养学生全新思维方式,即透过现象看到事物隐含的文化现象。 2。读懂作者思路的基础上,体味作者的思想感情。

〔教学重点〕: 1。总体把握课文的内容,用简洁的语言从不同方面加以概括。 2。理清作者思路,体味作者的情感。 〔教学难点〕: 1。通过具体词句的品味,体会作者对北京胡同文 化的情感。 2。在初步了解文化这一概念内涵的基础上,把握 胡同文化的主要特点。 〔课型设计〕: 多媒体辅助教学课 〔教学过程〕: [ 导语]: 我们有学生到过北京吗?提起北京,我们都会肃然 起敬,她是我们国家的首都,是一个经济政治中心的大 都市。我们会想到天安门广场,会想到金碧辉煌的故宫,想到雄伟的万里长城,更会想到2008年的奥运会。可你想到北京的胡同吗?方正的北京胡同,影响着一代又一 代的北京市民,构成了独具特色的胡同文化,或者叫北 京市民文化。但随着商品经济大潮的冲击,她友将经受 怎样的历史沧桑?今天,我就和同学们一起走进北京胡同,体味蕴含其中的胡同文化的奥秘!今天之后,我们

《端午的鸭蛋》教学设计 合肥市永和学校马丽萍 【教材分析】 《端午的鸭蛋》是人教版八年级语文下册第四单元第17课。本单元课文以民间文化为主题,本课则涉及趣味盎然、生动丰富的民风民俗,意在让学生关注各地的民俗,了解民生和民间文化, 感受自身日常生活中蕴涵的无穷乐趣以及作者对故乡的乡土风情、民韵习俗的深深思恋之情。 【学情分析】 八年级学生,正处青春期,有求知欲,有好奇心,也有一定的独特体验和看法,有表达个人观点的欲望,但对传统文化的认知有些疏远,因为他们缺乏认知传统文化的机会,也就少了欣赏传统文化的情趣,本课可以引导学生正确的情感态度价值观,号召他们重视传统文化,传承中华文明。 【教学目标】 根据三维目标,结合本文特色和学生实际,将目标确定为: 1、“思路清” 通过朗读、抓住关键语句,理清文章思路; 2、“写法妙” 通过删减法,掌握文章的几种表现手法; 3、“语言美” 通过赏析,品读平淡而有味的语言特色; 4、“故乡亲” 通过体会字里行间蕴含的感情,激发对故乡的热爱之情。 【教学重难点】品味平淡自然而又韵味十足的语言。 【教学手段】多媒体课件辅助教学。 【课时安排】一课时 【教学思路】说风俗——理思路——品鸭蛋——赏语言——谈感受 【课前学生预习】 1.自我朗读课文,扫清阅读障碍。 2.将你认为好的句子或有疑问的语句作上批注。 3、搜集家乡有关端午节的一些风俗。 【教学过程】 一、导入 1、同学们好!你们知道我农历五月初五是什么节日吗?在咱们合肥端午节有什么风俗?节日的欢乐祥和都写在你们脸上了呢! 2、今天,让我们一起欣赏著名作家汪曾祺的回忆性散文《端午的鸭蛋》,看看作者从一枚小小的鸭蛋里咂摸出怎样的生活情趣。 意图:从节日的体验中走入文本,感受民间文化习俗。 二、学习目标一:“思路清” (通过朗读、抓住关键语句,理清文章思路)

17、《端午的鸭蛋》 教学目标 【知识目标】:了解端午文化,感受民俗中包含的生活期望和美好追求。 【能力目标】: 1.品味本文平淡自然而又韵味十足的语言特色。 2. 理清行文思路,感知课文内容,了解作者闲适自由的风格。 【情感目标】:体会作者对儿时生活怀想和对故乡的热爱的感情(童趣和乡情)。【教学重点】:通过品味平淡自然而又韵味十足的语言,解读文本内在的韵味,感受作者独特的情趣。 【教学难点】:解读文本,品味语言。 教学手段:多媒体课件辅助教学。 课时安排:一课时: 教学思路:说风俗——读文本——品语言——理行文——感真情 教学手段:多媒体课件辅助教学。 课前学生预习: 1.预习本文字词,扫清阅读障碍,并自读课文三遍。 2.思考课后习题,将你认为好的句子或有疑问的语句作上批注。 3、理清文章思路,细读课文二至五自然段,找出文章最能体现作者情感的句子。 4、搜集家乡有关端午节的一些风俗、传说资料或具体实物;想一想自己童年时代过节时最难忘的经历或物件。 教学过程: 一、说风俗。 1、课前五分钟,以提问形式由同学引出汪曾祺的介绍。 2、你家乡的端午是怎么过的?在你的记忆当中,端午有什么让你回味无穷的东西吗? 3、找出课文中作者介绍家乡过端午的习俗。 ①系百索子;②做香角子;③贴五毒;④贴符;⑤喝雄黄酒;⑥放黄烟子;⑦吃“十二红”;⑧画“王”字;⑨挂“鸭蛋络子”。 4、仿照《百草园到三味书屋》中“不必说;也不必说。单是,就有无限趣味。”的格式像同学介绍作者家乡的端午风俗。 二、读文本。 整体感知课文,划出作者感情最丰富的句子。(感叹句)

①、哦!你们那里出咸鸭蛋!②还不就是个鸭蛋! ③好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!④但和我家乡的完全不能相比! ⑤这叫什么咸鸭蛋呢!⑥鸭蛋有什么可挑的呢?有! ⑦萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮,好看极了! 三、品语言。 1、这七句话都用感叹号书法了自己的内心情感,但细细品味,又有所不同。请选择你觉得最有味的一句加以品析。 (小组合作,组长发言) 参考答案: ①“我在苏南、浙江,每逢有人问起我的籍贯,回答之后,对方就会肃然起敬:‘哦!你们那里出咸鸭蛋!’上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋,必用纸条特别标明:‘高邮咸蛋’。”其中“肃然起敬”和“特别标明”两个词最能体现“高邮咸蛋”的名声。有点调侃,有点自豪,也有淡淡的幽默。 ②“还”、“不如……多”、“成批”写出了自豪之情。“切开之后,里面圆圆的两个黄,使人惊喜不已。” ③充满孩子气,处处显示对家乡的维护,源于一份对家乡的热爱之情。 ④“我走的地方不少,所食鸭蛋多矣,但和我的家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。”“所食鸭蛋多矣”带有文言性质,增强幽默意味;完全不能相比和实在瞧不上从侧面突出家乡鸭蛋的好。 ⑤“我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄的,这叫什么咸鸭蛋呢!”淡淡的幽默包含着对他乡鸭蛋有不屑,对家乡鸭蛋的自豪。 ⑥端午的这一天,是幸福的一天,快乐的一天。孩子们挑鸭蛋——装鸭蛋——挂鸭蛋——吃鸭蛋——玩蛋壳,多么富有童真和童趣。透露出作者对童年生活的怀念。 ⑦充满孩子天真烂漫的趣味。 2、挂“鸭蛋络子”的情节充满:“童趣”;还道出了“乡情”。 小结:家乡的鸭蛋是与众不同的,声名远播的,与众不同的,历史悠久的,吃法多样的,色彩鲜艳的……充满了“童趣”(板书),一提起家乡的鸭蛋,作者就用那平淡自然而又韵味十足的语言诉说内心的赞美和自豪。这种赞美,这种自豪都缘于作者对家乡的热爱,道出了“乡情”(板书)。 3、除了这几句感叹句外,文章还有哪些表露作者丰富情感的句子?如果有,你还想在哪些句子后加上感叹号? 参考: ①“他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上!”(表现出对家乡的自豪)