日本战前的贸易收支不均衡和国际收支的变动

松野周治

本文试从国际收支和对外经济关系的全局出发,考察一下近代以来的日本对外贸易。无论战前还是战后,日本对外贸易的重要特征都是贸易收支不均衡。以这种贸易收支不均衡为背景,综合反映日本对外交易的国际收支是如何变动的呢?如此同时,日本在经济和贸易方面又采取了什么措施呢?这不仅是研究近代日本对外贸易的重要课题,而且对研究战后特别是现代日本对外贸易问题的都有重要的意义。

一,战前日本国际收支的变动

1,关于时期划分问题

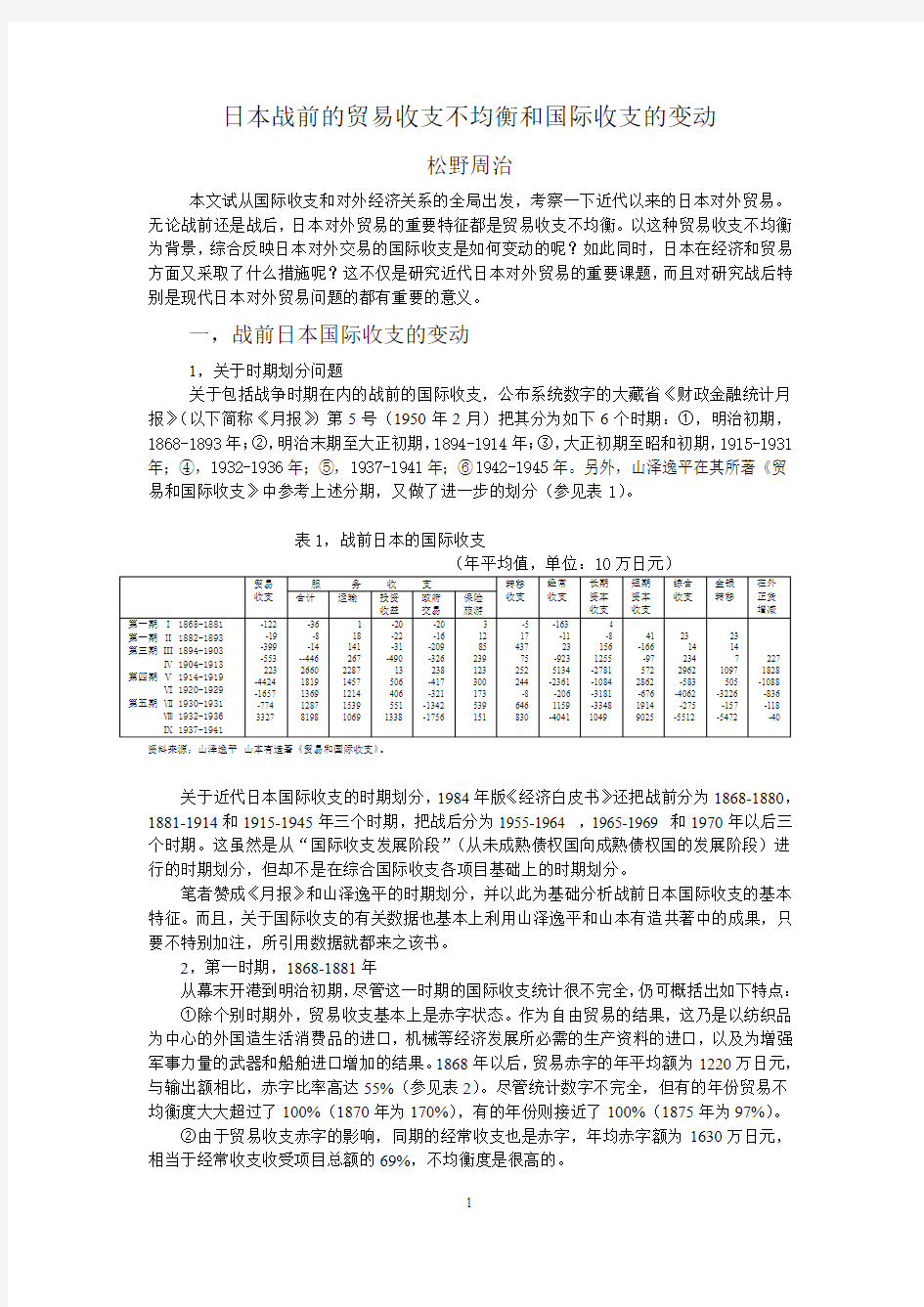

关于包括战争时期在内的战前的国际收支,公布系统数字的大藏省《财政金融统计月报》(以下简称《月报》)第5号(1950年2月)把其分为如下6个时期:①,明治初期,1868-1893年;②,明治末期至大正初期,1894-1914年;③,大正初期至昭和初期,1915-1931年;④,1932-1936年;⑤,1937-1941年;⑥1942-1945年。另外,山泽逸平在其所著《贸易和国际收支》中参考上述分期,又做了进一步的划分(参见表1)。

表1,战前日本的国际收支

资料来源;山泽逸平山本有造著《贸易和国际收支》。

关于近代日本国际收支的时期划分,1984年版《经济白皮书》还把战前分为1868-1880,1881-1914和1915-1945年三个时期,把战后分为1955-1964 ,1965-1969 和1970年以后三个时期。这虽然是从“国际收支发展阶段”(从未成熟债权国向成熟债权国的发展阶段)进行的时期划分,但却不是在综合国际收支各项目基础上的时期划分。

笔者赞成《月报》和山泽逸平的时期划分,并以此为基础分析战前日本国际收支的基本特征。而且,关于国际收支的有关数据也基本上利用山泽逸平和山本有造共著中的成果,只要不特别加注,所引用数据就都来之该书。

2,第一时期,1868-1881年

从幕末开港到明治初期,尽管这一时期的国际收支统计很不完全,仍可概括出如下特点:

①除个别时期外,贸易收支基本上是赤字状态。作为自由贸易的结果,这乃是以纺织品为中心的外国造生活消费品的进口,机械等经济发展所必需的生产资料的进口,以及为增强军事力量的武器和船舶进口增加的结果。1868年以后,贸易赤字的年平均额为1220万日元,与输出额相比,赤字比率高达55%(参见表2)。尽管统计数字不完全,但有的年份贸易不均衡度大大超过了100%(1870年为170%),有的年份则接近了100%(1875年为97%)。

②由于贸易收支赤字的影响,同期的经常收支也是赤字,年均赤字额为1630万日元,相当于经常收支收受项目总额的69%,不均衡度是很高的。

表2,战前日本贸易收支经常收支的不均衡

注:贸易收支不均衡度=贸易差额/出口总额;经常收支不均衡度=经常收支差额/经常收支收受总额

资料来源;同表1。

③除为应付幕末的政治动乱和增强军事力量,由旧幕府和各蕃向国外进行了商业借款外,为了进行日本第一条铁路的建设和秩禄处理,明治政府也向英国进行了借款(1870和1873年),从而输入了资本。不过,当时资本输入的规模很小(1872年后合计为7660万日元,年平均为766万日元),还不能抵消贸易收支的赤字,所以金银继续流出。

3,第二时期,1882-1893年

第一时期由于贸易赤字和金银流出,通货膨胀也同时发展。由于对其因果关系的看法和政策选择的对立,经过1881年的政变后开始实施了松方正义的财政金融政策。结果,除因银价腾贵和前一年的大米歉收导致1890年的大幅度赤字外,在贸易收支转化为黑字后,基本保持了均衡的状态。与此同时,金银也呈现出流入超过的状态。由于紧缩政策导致需求缩小进而输入减少,所以在整理纸币引进银本位制的情况下,世界性银价下跌就改善了日本的贸易收支,以原有产业制品为中心的出口也增加了。

这一时期年均贸易收支赤字额虽然只有190万日元,但如不包括1890年创记录的3360万日元的赤字,则贸易收支是年均100万日元的黑字。其结果,贸易不均衡度下降到-3 2%,比前一时期有了大幅度改善。经常收支也显著改善了,年均赤字为110万日元,不均衡度为-1 6%或-1 8%,如不包括1890年,则经常收支是年均160万日元的黑字。

形成这一时期重要特征的松方财政,其作为解决通货膨胀的对策,是从否定主张大规模举借外债的大隈重信的保持信用规模维持经济成长的政策开始的。到1873年为止,当时日本资本输入的主要形态是政府举借外债,这种作法持续了20多年,终于实现了长期资本收支的均衡(只要些微的流出超过)。这样,在战前日本资本主义发展史上,这一时期就成了唯一实现国际收支均衡的时期。

4,第三时期,1894-1914年

这一时期国际收支的特征如下;

①,贸易收支从前一时期的均衡状态重新转为了赤字状态。其平均赤字额为4760万日元,是第一期的4倍,第二期的25倍。贸易不均衡度也达到了14%,比第二期大幅度提高了。贸易规模扩大的结果,并没有出现第一期那样高的不均衡度。但是,如不包括政治经济都不稳定的明治初期即第一时期,那么第三期特别是其前期和1920年代一样,也是战前贸易不均衡度最高的时期。日清战争后的数年间,为建立近代资本主义经济而扩大的机械原材料进口,以及为扩大军备而迅速增加的进口,都推动了贸易不均衡度的提高,其中1896年为57%,1897年为43%,1898年为82%。

②,和贸易收支并行,由于日清战争和日俄战争,日本政府对海外的支付大幅度增加,所以第三期前期是年平均2000万日元,后期是年平均3000万日元以上的政府交易收支赤字。

③,为了控制日清战争日俄战争掠夺的殖民地,实现在中国的权益,日本开始了对外资本输出(在台湾和韩国修筑铁路建立银行和金融机关,在台湾建立制糖公司,在中国进行满铁投资,对汉冶萍公司借款等)。长期资本收支前期年均为280万日元,后期年均为1990万日元。

④,作为起到填补上述赤字作用的项目,虽然有以日本近代海运业的发展为背景所形成的真正的国际收支黑字项目海运收支(年平均为2040万日元)以及旅游收支(年平均为1360万日元),但起到更大作用的乃是日清战争的赔款以及来自夏威夷北美汇款的转移收支(年平均为2560万日元)。当时长期资本收支的主要收受项目就是后者。

作为日清战争后经营的一环,以1897年在英国发行4300万日元的军事公债为契机,日本先后在英国美国法国德国发行了修筑铁路和筹措日俄战争经费的国债满铁和东洋拓殖股份公司的公司债整备城市基础设施的大城市债等。与此同时,电气机器工业和其它工业部门还开始引进了外国企业的直接投资。其结果,长期资本收支的收受额(对外长期债务纯增额)前期年平均为1850万日元,后期年平均为14490万日元,第三期平均达到了8170万日元。正是由于后期(从日俄战争开始到第一次世界大战前)资本输入的规模大,《月报》才把这一时期称之为我国募集外债的第一阶段。引进外资使外债还本付息费用增加,从而使投资收益出现了大幅度赤字(年平均为2600万日元)。与此同时,这一时期还出现了其它时期所没有的大规模的长期资本收支黑字(年平均为7050万日元),在平衡贸易收支和经常收支不均衡(特别是后期,经常收支赤字额年平均为4500万日元,不均衡度为15-19%)方面发挥了很大作用。可以说外资引进支撑了贸易赤字和各项贸易外支出乃至资本输出。

由于日清战争赔款而解决了准备金问题的日本,在1897年实行了金本位制。日本在确立资本主义的同时,通过把自己纳入以英国为中心的国际金本位制体系,从而为今后大量引进外资创造了有利条件。

综上所述,这一时期日本国际收支结构的变动包括了资本输出这一重要因素,反映了与世界资本主义向帝国主义阶段发展相偶合的日本资本主义的确立过程。然而,尽管引进了大量的外资,但由于日清日俄战争后加强军事力量和促进经济增长的政策,所以并未能解决由大量贸易赤字所造成的国际收支赤字问题,在支撑金本位制的硬通货准备减少的同时,对外负债却不断增加了。当时,在硬通货准备中用于政府对外支付的由政府掌管的硬通货已不足于支付外债的本息,从而形成了严重的国际收支危机,面临了所谓“国家破产”的局面。

5,第四期,1914-1929年

1914年开始的第一次世界大战虽然使战后初期的日本对外贸易陷入混乱下降的局面,但第二年由于出口大幅度增加,贸易黑字化倾向明显并一直持续到大战结束的1918年。如果包括1919年,则同期年均贸易黑字为22230万日元。而且,由于海运涨价贸易外收支出现大幅度黑字,经常收支也由以前的赤字转为了大幅度的黑字(同期运输收支黑字年均为22870万日元,经常收支黑字年均为51340万日元)。这样,由于利用了世界大战给日本经济创造的有利条件,就克服了战前的国际收支危机。而且,贸易不均衡度由负转正并达到14 6%,至于经常收支不均衡度则更高达24 8%。

由于经常收支的大幅度黑字,以第一次世界大战前后对中国的借款和直接投资,以及买入联合国公债等为主要内容的大规模的对外投资就开始了。1914-1919年,对外长期债权纯增额(长期资本收支项目合计)为132680万日元,年平均为22110万日元。与此同时,由于对外长期债务减少,长期资本收支就出现了大幅度的赤字。长期资本收支赤字其后也继续存在,这表明日本国际收支发生了结构性的变化。其结果,日本在1910年代末成了对外债权超过债务的纯债权国。而且,由于大大超过对外投资的经常收支黑字,日本还积累了大量的硬通货准备(1919年末达到217860万日元)。

上述贸易收支的大幅度黑字随着第一次世界大战的结束而消失了。贸易收支于1919年,

经常收支于1920年都转为了赤字。整个20年代,日本贸易收支一直是超过第一次世界大战前水平的大幅度赤字,1920-1921年年均贸易赤字额为44240万日元,不均衡度为-21 1%,与第三期前期不相上下。经常收支虽因运输收支和民间转移收支的黑字而有所缓和,但不均衡度仍为-8 3%。

20年代出现贸易赤字主要原因是:①,随着第一次世界大战的结束,欧美各国又返回了亚洲和日本市场;②,在第一次世界大战景气中形成的并无国际竞争力的资本,由于政府为克服战后危机所实施的救济融资各种补助金和保护关税等而受到了保护;③,由于战后工资提高和延期恢复金本位制,所以与战前相比,日本的物价水平提高并超过了国际水平。由于巨额的贸易赤字,日本以殖民地为中心的对外投资虽低于战前水平,但投资仍继续进行的1920-1929年,对外长期债权纯增额年均为10140万日元。

平衡这种国际收支赤字的是运输收支的大幅度黑字(1920-1929年平均为14570万日元),以及对外投资累积所形成的投资收益收支黑字(同期平均为5060万日元)第一次世界大战中积累的硬通货的使用(同期平均为10880万日元)和国外的资本流人。1913年中断的外债发行,以1923年东洋拓殖股份公司公司债和满铁公司债的发行为契机又在美国和英国重新开始了。关东大地震后,为复兴需要先后发行了国债和地方债;电力公司为筹措设备投资资金也发行了公司债,到1929年共发行了130300万日元。除长期资本外,短期资本也是大规模的流人(包括统计误差,1920-1929年平均为28620万日元)。短期资本流人的主要形式是:从外国银行的短期借入,投机资金的流人,台湾等殖民地居住者的国内存款增加等。

然而,到20年代末,上述填补贸易赤字的机制却不能发挥作用了。其突出表现,是再次出现了外汇储备的枯竭,政府和日本银行持有的硬通货由1920年末的21 8亿日元下降到1929年末的12亿日元。扣除日本银行券的发行准备,1929年末硬通货只有1 4亿日元,接近了第一次世界大战前国际收支危机时(1914年)1 2亿日元。

面临这次国际收支危机,再加上日俄战争时(1905年)发行的第二次4分英镑债(2500万英镑,约为25000万日元,1931年到期)已到了偿还期,为了筹措外汇,1929年夏成立的滨口内阁终于决定金解禁,恢复各国已经重新实施了的金本位制。

6,第五时期,1930-1945年

世界经济大危机开始期间按旧平价实施的金解禁,在因大危机导致海外需求减少和因日元升值导致出口缩小的同时,还因为随之而来的紧缩政策减少了进口,从而缩小了贸易规模。另一方面,在大危机和贸易停滞的过程中,由于以海运收入为首的贸易外收入减少,国际收支就日趋恶化了。从金解禁开始到1931年9月英国放弃金本位制,由于资本逃避的现象增多,1930-1931年黄金流出额(包括在外硬通货减少)合计达到了8亿日元以上。日本经济危机严重,外汇储备枯竭,世界经济危机中的金本位制崩溃,还有外资引进的可能性减小(在满洲的军事行动进一步增强了这种趋势),所有这些都导致了1931年12月再次实施禁止黄金出口的政策,金本位制终于崩溃了。

再次禁止黄金出口后,由于日元急剧贬值和大危机期间的产业合理化,出口有所扩大,从而改善了1932-1936年的国际收支。“九一八事变”后尽管日本政府的海外支付扩大,但由于贸易恢复后海运收支黑字扩大,再加上海外移民增多劳务汇款增多,所以贸易外收支黑字也扩大了。另一方面,由于对满洲和朝鲜的投资增加,资本收支的赤子扩大,所以国际收支基本处于均衡的状态。不过,以大危机和金本位制崩溃为背景,日本国际收支结构也孕育了内在的矛盾,特别是对外侵略的扩大,使矛盾更深刻了。

以地域别收支变化为背景的外汇问题最为严重。由于军事占领和对外投资的增加,向中国和殖民地的出口扩大,与出口创汇无关,和该地区的贸易(“日元圈”贸易)就呈黑字状态。另一方面,由于大危机对美出口减少,再加上战时重化学工业进口原材料和机械设备

的结果,与需要支付外汇的欧美发达国家和亚洲殖民地自治领的贸易(“第三国”贸易)就出现了大幅度的赤字。其结果,出口扩大并不能解决外汇问题,以放弃金本位制和对外侵略扩大为背景,引进外资更为困难了(“九一八事变”后,日本为开发满洲,曾试图从美国德国和英国引进资本,但没有成功)。与此同时,由于向中国和其他殖民地的投资,再加上进行战争政府对外支付扩大,所以国际收支进一步恶化了。

这样,以1937年贸易收支大幅度赤字等为背景的国际收支恶化就表面化了。作为其对策,政府加强了对外贸和外汇的管理和统制(1937年9月公布《输出人品等临时措施法》,修改《外汇管理法》等)。另外,当时还曾设法扩大从中国和其他殖民地向国内的资金流人(向国内有价证券投资和银行存款等)。但是,由于国际收支危机的根本原因是对外侵略战争的继续和扩大,所以政府收支和长期资本收支的赤字扩大,国际收支均衡就未能实现。其结果,这一时期合计的经常收支和和综合收支都是都是赤字,年均赤字额各为12350万日元和30880万日元,是战前的最高水平。到战败为止,一直是巨额的金银流出。

二,国际收支的不均衡和经济发展(战前日本资本主义的发展和国际收支问题)

1,国内不均衡和对外不均衡

在以贸易收支不均衡为主的国际收支不均衡的背后,存在着生产和消费的不均衡各产业发展的不均衡等日本经济内在的基本的不均衡,国际收支不均衡只不过是其对外的表现。赋予战前日本资本主义特征的寄生地主制下的农户的低收入,以及劳动运动管制下的低工资,使制丝业纺织业和以此为基础迅速发展起来的工业生产的国内市场非常狭小,生丝棉线和棉布等都必须从出口中找出路。当然,战前农户收入和工人工资水平有所提高,而且由于人口增加国内市场也有所扩大,但却跟不上生产规模的扩大。

同样,农业生产虽有所发展,但工业生产发展的更快。其结果,日本农业就难以供给工业充足的食品和原材料,从而不得不依赖国外的进口。1900年以后,重工业也发展起来了。然而,由于以纤维工业为中心的轻工业发展的更快,所以以机械为首,金属染料药品等重化学工业制品的进口就扩大了。以上述基本的不均衡为背景,战前尽管出口迅速增加,但由于进口增加的更快,所以贸易收支基本上是赤字不均衡,这是国际收支不均衡的主要原因。

2,对日本经济发展的制约——日本资本主义中国际收支问题的特殊重要性

战前国际收支的不均衡从各方面制约了日本资本主义的发展。首先,收支赤字不均衡的继续导致了外汇储备的枯竭。其结果,就不得不经常采取抑制经济增长的政策。其次,收支不均衡使日本对外经济关系处于不稳定的状态,日元的汇率也难以保持稳定。

以贯彻殖产兴业政策和平定内乱扩大军事支出为背景,早在1880年代初出现通货膨胀时,面临持续的贸易赤字和硬通货流出,就转而实行了松方内阁的紧缩政策。更典型的是,日本采用金本位制,在更为严重的国际收支制约下,1990年代初发生了国际收支危机。当时,负责日本对外金融政策的主要人物之一是井上准之助,他回顾日本经济发展和强国路线受挫的情况,曾写下了如下一段话:

“众所周知,自日本和外国发生贸易关系以来,除个别年份外,都是进口超过。即与卖物相比,我国更是一个买物的国家。所以如何筹措向外国支付的钱,就是一个最令人头疼的问题。在欧洲大战开始的1914年,筹措支付资金的问题愈益严重,支付公债利息的钱也不够,迫不得已,为支付借款的利息,就不得不再举新债。当时就是这么一种状况。”(《我国国际金融的现状及改善策》,岩波书店1926年版,第3页)。

如上所述,1910年代初被称之为“国家破产”危机的深刻的国际收支危机,由于第一

次世界大战而克服了。而且,以大战期间积累起来的硬通货储备为基础,日本在20年代实现了仅次于美国的高增长。然而,由于巨额的贸易赤字导致外汇储备枯竭,不得不采取了新的政策体系即金解禁政策,而这种政策至少在短期内包含着抑制经济增长的可能性。在重新面临金本位制这种严格的国际收支制约的形势下,1929年设立了旨在研究如何改善国际收支的审议会。在审议会成立时,当时政策当局最高负责人滨口雄幸曾就国际收支平衡对日本经济的重要性说过如下一段话:

“在像我国这样把产业组织的基础置于出口贸易的国家,在谋求经济繁荣努力增强国力时,必须改善国际借贷状况,这是理所当然的。特别是当前在解决金解禁这一非常重要的问题时,这更是一个迫在眉睫的问题。为顺利实施金解禁政策并在将来彻底实现金本位制,在国际借贷方面一定要采取切实有效的方策。”(《内阁总理大臣在国际借贷审议会第一次大会的致辞》,1929年8月9日)。

金解禁政策以失败而告终后,日本通过金本位制摆脱了国际收支的制约。不过,当然不是完全摆脱了这种制约。关于在努力克服来自对外经济关系方面的制约的战时经济发展过程中实现日本经济所要求的外汇市场的稳定及其必须的国际收支平衡的重要性,贺屋兴宣曾做过如下的论述;

“无论如何也要维持外汇市场的稳定。当然,外汇市场稳定只是一种现象,其基础乃是国际收支的稳定。世界上也有人轻视国际收支,也有轻视国际收支的理论,这是非常错误的。”(《转换时期的日本的财政和经济》,朝日新闻社1940年出版,第32-33页)3,克服收支不均衡制约的各种方策

①,遏制进口,促进出口。为改善贸易收支,必须遏制进口,促进出口。在明治初期,针对外汇流出和通货膨胀的局面实施了殖产兴业的政策,试图通过移植近代的棉纺织业毛纺织业和制糖业等来实现进口替代,并以制丝业为中心促进出口,扩大商权,改善国际收支。通过保护奖励国内产业来遏制进口替代进口的政策,促进了钢铁染料药品肥料等重化学工业的发展。其后经过日清战争,又在恢复关税自主权的基础上实施了相应的关税政策。第一次世界大战后,包括各种杂货在内,主要以中小企业的制品为对象,实施了旨在促进出口组合设置奖。从20年代末到30年代初,以金解禁政策和大危机为背景开展了产业合理化运动;30年代中期以后,在强化经济统制的过程中又加强了战时重化学工业建设。

②,运输收支移民汇款。自实施殖产兴业政策以来,日本还实施了振兴海运业的政策,其结果,运输收入在1890年代末超过了1000万日元,其后仍继续扩大。即使在1920年后运费不像第一次世界大战期间那样高腾的情况下,海运收支每年仍保持1亿日元以上的黑字。

经常收支中另一个黑字项目是民间转移收支(海外打工者汇款归国携款)。随着向北美中南美和殖民地特别是中国移民的增加,该项目的年间收受额1890年代末超过了1000万日元,1920年代超过了5000万日元,满洲事变后又超过了1亿日元。其结果,该项目的年平均黑字额从第三时期的1630万日元增加到第四期的5210万日元,第五期(不包括1942-1944年)增加到8270万日元,1943 1944年又分别增加到3 3亿日元和7 9亿日元。

上述二项收支的合计,从第三时期到第五时期(不包括1942-1944年)每年平均达到了14450万日元。在贸易收支赤字不均衡严重的第三期和第四期中的1920年代,其黑字合计额分别相当于贸易收支赤字额的77 2%和46 1%。

③,外资引进。在平衡国际收支方面,外资引进发挥了重要的作用。自明治初期为修筑铁路和进行秩禄处理而发行外债(1870 1873年)外,其后20多年日本政府一直未对外借债。1880年代初,为继续保持经济增长,政府内部虽曾酝酿过大规模引进外资的政策,但其方案被否定了。日本和其他亚洲国家不同,不仅是铁路矿山等直接事业投资,而且包括外债和间接投资,都采取了尽可能排斥外资的政策。在这种政策的背后,是主张在世界经济

和世界市场的框架下低开发国的经济不可能发展的从属学派把日本的发展当作了其学说的一个例证。但是,如果考察一下包括贸易在内的对外经济关系对日本经济的影响,那么这种做法正如芝原拓自所说的那样乃是一种片面之词。即使在资本主义确立以后,包括外资的形态在内,对排斥外资也应该采取慎重的态度。

1890年代末以后,为填补与日本资本主义的确立和发展有密切关系的贸易收支赤字,并筹措统治中国和殖民地所必要的资金(包括战争和军备的费用),开始了对外借款。由于第一次世界大战的景气,虽然似乎没有必要再对外借款,但1920年代后又开始了对外借款。关于依赖外国资本在战前日本资本主义结构中有什么意义虽然存在着争论,但外资在实现经济活动所必要的国际收支平衡方面所起的作用是必须肯定的。

④,殖民地贸易。国际收支不均衡对日本资本主义发展的制约直接表现在对外结算的手段即外汇方面。所以,作为缓和国际收支问题的对策,就扩大了不需要外汇结算的从殖民地的进口,从而加强了殖民地的“开发”。

明治初期以来日本砂糖的进口增加,政府殖产兴业政策的重要目标之一就是增加砂糖的生产。然而,这并未取得预期的成果,砂糖进口额1890年代初超过了1000万日元。其后由于日清战争日本占领了台湾,作为加强殖民地统治的一环,日本开始在台湾改良甘蔗品种并增加砂糖的生产,并且在扩大制糖业投资的同时,采取了关税等各种保护国内市场的政策。其结果,以1908-1909年修改关税税率大幅度提高砂糖关税为契机,从台湾运进的砂糖超过了进口额。1911年修改关税虽然把砂糖进口的从价税提高到50-60%之高,但砂糖的进口额仍然增加,20年代年平均进口额达到了6420万日元。尽管如此,但由于从台湾运进的砂糖更多,年平均为11000万日元,所以必须进行外汇结算的金额大为减少了。

对殖民地农业更大规模的“开发”是在朝鲜和台湾改良大米的品种增加大米的生产,并大量地运往日本。明治初期曾是日本主要出口商品之一的大米,随着日本资本主义的发展反而转为了进口,进入20世纪后每年的进口额超过了1000万日元,尤其是战争和歉收的年份进口量更大。在这种情况下,除采取增加国内生产的政策外,日本还在朝鲜和台湾以改善灌溉设施为中心,在增加生产的同时扩大适合日本需要品种的播种面积,以扩大对日本市场的供应。其中,更大规模的大米生产是以第一次世界大战期间米价暴长和社会动荡加剧(发生大米骚动和要求提高工资的工人运动)为契机,再加上朝鲜独立运动高涨,20年代在朝鲜实施了“产米增殖计划”。其结果,从朝鲜和台湾运进的大米1910年代约为1000万日元,而到20年代中期则增加到25000万日元以上。20年代年平均运进额为18470万日元,相比之下,进口额不足其1/3,只为5160万日元。

除砂糖和大米外,日本还从殖民地运进了大量的大豆等农产品以及煤炭铁矿石和木材等。其进口额从1900年的370万日元增加到1910年的6060万日元 1920年的34030万日元,20年代末又增加到54000万日元。这一期间,日本的贸易虽然迅速扩大了,但从殖民地运进的东西更多,其占进口总额的比率在第一次世界大战前只为10%左右,20年代末则提高到20%,几乎提高了1倍。

为扩大从殖民地运进各种产品的数量,必须在殖民地增加生产,改善流通和运输设施,并整备金融机构,从而需要扩大对殖民地的投资,这是造成日本国际收支赤字的重要原因。包括军事目的和维持治安的交通通讯设施建设在内,日本1910-1941年对朝鲜的投资共为48 9亿日元,年平均为1 5亿日元;1896-1939年对台湾的投资共为7 2亿日元,年平均为0 16亿日元。另一方面,对殖民地的投资也是国际收支黑字因素的投资收益增加的原因。以第一次世界大战为界,日本的投资收益从赤字转为了黑字,其原因除战争期间向英国法国和俄国借款等临时性因素外,主要是由于对殖民地和中国投资扩大所带来的利息红利和事业收益等汇款的增加。由此可见,在研究解决国际收支问题的方策时,必须充分认识与殖民地贸易扩大和对殖民地投资及其投资收益增加的意义。

⑤,日元决算圈日元通货圈。在对外贸易中如果用日元结算,而且外国获得的日元不要求兑换外汇,而是用于其国内流通或对外支付准备,那么在外汇平衡方面对外贸易的意义就和与殖民地的贸易是一样的。所以,日本就试图以各种形式建立和扩大日系通货(以日元为准备金所发行的各种通货)的流通和日元决算圈。为促进对外贸易和对外经济扩张,第一银行在日本吞并朝鲜之前就在朝鲜设立了支店,发行了银行券。在中国东北,早在日俄战争期间就试图扩大横滨正金银行券的流通。在第一次世界大战期间,还努力扩大了朝鲜银行券的流通。不过,其最终目的乃是通过军事统治的扩大而实现的。其中,对朝鲜日元通货圈的扩大是通过日清日俄战争吞并了朝鲜而实现的,对中国东北日元通货圈的扩大是通过“九一八事变”建立满洲国而实现的。然而,即使建立满洲国也未能解决日本的国际收支问题。于是,在金本位制崩溃后世界经济集团化的形势下,日本又向中国中部乃至日军占领的东南亚扩大日元通货圈和日元决算圈。这也是战前日本资本主义走向解体的过程。

三,20年代后期改善国际收支的政策

如前所述,20年代日本贸易赤字达到了前所未有的规模;另一方面,20年代也是日本参与国际社会重建国际金本位制并通过金本位制重新构筑稳定的多边的结算机构的时期。由于第一次世界大战所形成的景气的反动(1920年的战后危机),再加上关东大地震(1923年),20年代后期日本为适应战后世界经济和日本经济的变化,不得不实施了新的对外经济政策。在大幅度修改国内税制的同时,1926年实施的一揽子关税改革就是其中之一。在金融方面,还探讨了恢复金本位制即实施金解禁政策的时机问题。当时,围绕应该采取什么样的政策来实现国际收支平衡的问题,日本政府提出过的各种政策,下面做一简单的介绍。

1,《国际贷借改善的方策要纲》(大藏省1925年12月24 日)

1925年末,在第二次加藤高明内阁和滨口雄幸大藏大臣的领导下,对国内税制进行了全面的改革(1926年3月公布的所得税法修改地租条例修改营业收益税法和资本利息税法等)。与此同时,还以此为基础探讨了改善国际收支的途径。大藏省汇总讨论结果提出的〈〈国际贷借改善的方策要纲〉〉,由以下3项19条构成:

①,抑制进口的政策。第1条,继续开展奖励勤俭的运动。第2条,奖励爱用国产品。第3条,进一步奖励政府各省节约海外支付。第4条,地方自治体厉行节约海外支付。第5 条,制定实施产米增殖计划(国内朝鲜)。第6条,修改关税保护国内产业(保护对象是将来有发展前途的产业或现在必须而将来又可能发展的产业,其条件是尽可能不导致国内一般物价的上涨)。

另外,关于进口管理的商品,是指那些“危及在微妙核算下生存的我国主要产业的基础,削弱其产品在国际市场的竞争力,给国际贷借改善带来不利的影响”的商品;关于禁止进口的高关税率,对那些“在我国现已苦于物价暴长的情况下,有可能使物价进一步上涨的,或对国内各产业造成重大影响的”商品,要课以高关税,禁止进口。

②,鼓励出口的政策。第7条,根据重要出口品工业组合法和出口组合法鼓励帮助组合的建立和活动。第8条,对出口原材料减免进口税。第9条,对出口原材料退税和扩大再出口品免税的范围。第10条,对有可能扩大出口品销路的地方新修或延长航线(亚洲,非洲东海岸,中国沿海北方线)。第11条,设立外汇银行的支店和办事处(中国,印度,埃及,非洲)。第12条,与无条约国缔结通商条约。第13条,向海外介绍商品。第14条,奖励宽幅纺织品的制造。第15条,召开东洋南洋官民结合的贸易会议。

③,改善贸易外收支的政策。第16条,保护和奖励移民殖民。第17条,保护和奖励海外投资,整理对外固定债权。第18条,停止政府对外举债,限制国外发行地震复兴城市公债。第19条,极力抑制民间外资引进。

通过上述各项措施,明确提出了实现国际收支均衡的具体政策。另外,与改善贸易外收

支相关,关于国际收支黑字因素的外资引进,从防止投资收益支付增加的角度也采取了尽可能限制的政策。另一方面,奖励造成国际收支赤字的海外投资,以增加投资收益收入,并克服限制投资的障碍,整理了第一次世界大战期间因提供借款等所造成的对中国的不良债权。这也是当时政策的特点。不过,由于战前日本资本主义结构的基本特点,实际上很难控制外资的引进。在国外新发行国债虽然停止了,但由于地震复兴的需要,不得不发行了东京和横滨城市债,另外还发行了电力电灯公司债。结果,尽管外资引进的增长缓慢,但到1929年末外资引进余额由仍1925年末的19 7亿日元增加到21 9亿日元;1930年由于借换国债的发行,当年末又达到23 5亿日元,创战前最高记录。

2,田中义一内阁的“经济审议会”和滨口内阁的“国际贷借审议会”

实现国际收支均衡到20年代末仍是日本经济的重要课题。金融危机后诞生的田中义一内阁为审议重要的经济对策,于1928年9月设立了“经济审议会”,大藏省向经济审议会报告了前述《国际贷借改善的方策要纲》有关内容的实施状况。根据报告,经济审议会就审议结果提出了《关于实现国际收支平衡应该采取的方策的答辩》(1928年2月),其内容如下;

①,尽快解除禁止黄金出口的禁令。不过,在注意避免金融动荡的同时,还要采取减轻其对国内产业影响的措施。

②,关于重要工业,要在一定限度内赋予政府适当增减进口关税的权限。

③,采用出口补偿制度。

④,向外汇银行提供低利资金,增设支店等。

⑤,对日本企业的海外投资及海外出口商业的利润减免税收。

⑥,整理调节海运业补助制度。

⑦,招徕外国游客。

总之,在确认尽快实施金解禁政策的基础上,为避免其影响,采取了上述①②项保护国内产业和金融的措施;为实现国际收支均衡,采取了上述③④项支援出口的措施和⑤⑥⑦项增加海外投资收益海运收益旅游收益的措施。

标榜立即实施金解禁政策而成立的滨口内阁于1927年7月设立了《国际贷借审议会》,其第一号咨询报告题目为《如何制定改善我国国际贷借的具体方策?》。对于该报告的各种质疑,其各项答辩如下:

①,关于出口补偿制度的答辩(1929年1月);

②,关于船舶金融的答辩(同);

③,关于贸易行政机关的统制的答辩(同);

④,关于招徕国外游客的答辩(同);

⑤,关于咨询第一号的一般答辩(1929年2月)。

上述第一项答辩中提出的出口补偿制度,是对风险多的未开拓市场(中南美非洲巴尔干半岛等)在汇兑金融方面新设补偿制度以促进出口。该制度已于1927年9月在商工审议会通过其要纲,其后又经经济审议会审议通过了。根据该答辩,出口补偿法于1930年5月制订,同年8月开始实施。

关于促进出口的有关政策,又在第三项答辩中进一步明确,为开展比以往更为有力的促进出口的业务,提出了设置统制联络分属各省的贸易事务的《贸易行政的中枢机关》。据此,1930年5月在商工省新设了贸易局。

关于改善贸易外收支的政策,是第二四项答辩的内容。第二项答辩提出政府通过日本兴业银行提供低利的造船资金,用新船代替老朽船,以振兴海运业增加海运收入。第四项答辩是关于如何增加旅游收入的政策。

与振兴出口抑制进口相关,该审议会还讨论了农产品问题和振兴汽车工业的政策,只是没有提出结论性意见。另外,对推进南洋拓殖事业虽然也进行了探讨,但由于怕刺激荷兰政

府而没有作出决议,最后提出了由东洋拓殖股份公司实施金融支援的建议。

综上所述,20年代后期探讨并实施了各种改善国际收支的方策。以此为背景,在国际收支均衡比以往更为重要的形势下,作为实现日本经济稳定发展的政策,于1930年月实施了金解禁政策,恢复了金本位制。

四,结语——战前和战后

金解禁政策是为克服20年代日本经济的“不正常”状态而实施的。然而,在以美国为起端的世界经济大危机和与此相伴发生的国际金融危机即国际金本位制崩溃的形势下,金解禁并没有达到预期的目的,反而使战前日本经济的各种内在矛盾一举表面化,成了诱发严重经济危机的契机。旨在改善国际收支的方策丧失了其前提条件,由于对危机和金本位制的前途感到不安,在金解禁不久后就出现了与国际收支均衡化倾向无关的硬通货的持续外流,1931年9月英国废除金本位制后硬通货外流进一步加剧,从而迫使日本政府不得不于1931年12月再次宣布禁止黄金出口,废除了金本位制。

金本位制的废除,产生了通过外汇市场变动调整国际收支的可能性,国际收支均衡的要求相对缓和了。但是,这并不是绝对的,战时在脱离国际金融机关的情况下推进重化学工业的发展,扩大海外军事支出和对殖民地的投资等,使日本的国际收支问题比以往更为严重了。当时为解决这一问题,在军事占领的同时采取了扩大“日元圈”的做法,这也是战前日本经济体系解体的过程。

由于战败和东亚政治经济变动的结果,日本的贸易和国际收支结构发生了很大的变化。战前日本最大贸易对象国中国和殖民地的丧失,使战后贸易的恢复落后于生产的恢复,出口的恢复落后于进口的恢复。在通过道奇整顿总算平息了通货膨胀的1949年,工矿业生产虽恢复到战前(1934-1936年平均)的70%,但出口按美元计尚不足战前的50%,按数量计只为战前的16%。与其他战败国相比日本出口的恢复也很缓慢。在日本出口恢复到战前30%的1950年,西德已恢复到战前(1936年)的95%,意大利已恢复到战前(1938年)的96%。结果,日本贸易收支出现了大幅度的赤字,而支撑这种局面的则是美国的对日援助。1949年,日本的出口额为5 1亿美元,进口额为9 0亿美元,其中美国援助的进口额为5 3亿美元,约占进口额的60%。这样,如何靠自己的力量实现国际收支均衡,保持外汇行市(按道奇整顿设定的1美元=360日元)的稳定,就成了重要的课题。大藏省1950年公布国际收支统计特辑时,曾写过如下一段话:

“由于实施均衡预算,大体控制了通货膨胀,实现了通货对内价值的稳定。今后复兴道路的问题,就是在美国援助减少或完全取消的情况下,如何确保复兴资材的进口并保持外汇行市的稳定。换言之,国际收支均衡和外汇行市稳定是当前的重要课题。”(《月报》特辑的话)

由于美国决定削减对日援助,援助进口额在1949年达到了顶点。其后,朝鲜战争特需支撑了日本的国际收支。以贸易收支不均衡为背景的国际收支不均衡这一战前日本资本主义固有的问题,战后虽然靠美援和特需而一时缓解,但也产生了如何靠自己的力量重新构筑国际收支结构的问题。由于特需,克服了道奇萧条的日本经济在50年代中期虽然进入了高速增长时期,但贸易收支不均衡依然在很大程度上制约着日本经济的发展。急速的经济增长造成了进口的增加,一旦威胁到日本的黄金和外汇储备,就不得不采取抑制经济增长的政策。这就是所谓的“国际收支天花板”的限制。

由于高速增长的结果,在60年代中期以后日本贸易收支转为黑字增加趋势的同时,1971年黄金外汇储备又突破了100亿美元。从此以后,贸易收支赤字和黄金外汇储备不足的烦恼就全部消除了。经过70年代的美元危机和两次石油危机以及80年代的日元升值萧条,日本贸易收支国际收支反而出现了大幅度黑字的不均衡。

总而言之,在日本资本主义发展过程中以各种形式出现的贸易收支不均衡和以其为基础的国际收支不均衡,是日本经济一直未能彻底解决的问题。

吉林财经大学毕业论文 浅析我国国际收支失衡的原因 及对策 学院国际交流学院 专业班级国际金融 1133 班 学生姓名兰天鹏 学号1802113344 指导教师王丽颖 职称副教授 二○一五年四月

毕业论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交毕业论文,是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 论文作者签名:年 4 月8 日

摘要 自从20世纪90年代以来,中国的国际收支在经常项目、资本和金融项目两个账户上始终呈现“双顺差”的状态,中国国家统计局和外汇管理局的统计数据显示,自从二十一世纪起,我国的“双顺差”状态更为明显,且“双顺差”的差额也在不断增加。我国在长时期的内外作用下产生的国际收支的“双顺差”的状态很难通过采取一定的措施在短期内被消除,并且,这种状态对我国经济的持续发展也产生了较大的不利影响。我国国际收支长期持续严重不平衡的状态,已经导致了我国外汇储备大量增加,对国内市场的通货膨胀和现如今人民币对外升值也产生了雨大的内在压力,不但削弱了我国政府为调节经济所采取的货币政策,也给中国对外经济贸易带来了众多摩擦。因此,我们应该高度重视现阶段我国国际收支不平衡的严重性,采取积极对策,消除不良影响。 【关键词】国际收支双顺差经常项目账户资本和金融项目账户

Abstract Since the 1990s, China's international balance of payments on current account, capital and financial accounts are always two "twin surplus" in the state, the data show that since 2005, China's "double surplus" situation is particularly evident, and its scale is still growing trend. Our country for 16 years, "double surplus" pattern, in the history of the global economy is very rare. Under the combined effect of internal and external causes of long-term, China's international balance of payments "double surplus" pattern is difficult to disappear within a short period of time, obviously, the term "double surplus" state of our economy more harm than good. China's international balance of payments of long-term sustained serious state of imbalance, has led to a substantial increase in foreign exchange reserves, inflation on the domestic market and is now the appreciation of the RMB foreign rain also produced internal pressure, not only weakened the Chinese government to regulate the economy adopted monetary policy, but also to China Foreign Economic and Trade has brought numerous friction. Therefore, we should attach great importance to the seriousness of the present stage of China's international balance of payments, and to take positive measures to eliminate adverse effects. Keywords:Balance of payments Double surplus Current account Capital and financial account

【金融与保险】 论中国国际收支不平衡的原因及调节方法 王思蔚 摘 要:本文深入分析了我国长期以来国际收支不平衡的原因以及提出了相应的调节方法。 由于连续十多年的贸易和资本双顺差使我国国际收支不平衡的矛盾不断积累,导致外汇储备过快 增长。同时,我国长期实行的“宽进严出”的外汇管理制度,不适应人民币升值预期较高的新形势, 外汇储备新增规模大于贸易顺差和外商直接投资的情况越来越严重。本文从经常项目和资本项 目两大方面分别详细讨论了各自持续顺差的原因,并从宏观与微观的角度提出了一些建设性的有 效调节方法。 关键词:国际收支 经常项目 资本项目 涉外经济政策 一,我国国际收支的不平衡现状 (数据来源:国家外汇管理局网站https://www.doczj.com/doc/1410389409.html,) 2005年中国国际收支平衡表(见附件)显示,中国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”,国际储备较快增长。 1.中国国际收支经常项目顺差1608亿美元。其中,按照国际收支统计口径计算,货物出口7625亿美元,货物进口6283亿美元,顺差1342亿美元;服务项目收入744亿美元,支出838亿美元,逆差94亿美元;收益项目收入390亿美元,支出283亿美元,顺差106亿美元;经常转移收入277亿美元,支出23亿美元,顺差254亿美元。 2.资本和金融项目顺差630亿美元。其中,直接投资净流入678亿美元,证券投资净流出49亿美元,其它投资净流出40亿美元。 3.中国外汇储备资产继续增长。其中,外汇储备资产较上年末增加2089亿美元,达到8189亿美元。 国际收支失衡不断扩大(图一),首先导致人民币升值压力较大。其次,大规模贸易顺差和巨额外汇储备导致贸易摩擦频发。另外,由于外汇储备增长迅速,外汇占款渠道被动投放的基础货币增长过快,我国货币政策自主性受限,对冲过剩流动性的成本和压力越来越大,2005年下半年以来广义货币供应量增速加快,为信贷扩张、投资反弹和房地产等资产价格过快上涨埋下了隐患。不但如此,大量外汇储备投资于低收益的美国国债,造成资金资源的严重浪费。 二,国际收支不平衡的原因 近年来,我国国际收支持续顺差,国家外汇储备快速增长。在很大程度上,国际收支状况是国内经济运行的结果,反映了我国一些深层次的制度性、结构性问题。 1.经常项目持续顺差的原因 从经常项目来看,根据国民核算恒等式,经常项目差额等于国民储蓄与国内投资之差。过去10年来的绝大多数年份,我国国民储蓄都大于国内投资,导致经常项目顺差。这主要是由于: (1)经济结构不合理抑制消费增长,推动居民储蓄持续上升。20世纪90年代,我国第二产业增加值年均增长率从80年代的10.4%提高到13.5%,而第三产业增加值年均增长率却从80年代的12.3%下降到9.1%。1998年实施积极的财政政策以来,第二产业增加值年均增长9%,而第三产业只增长了7.7%。目前我国第三产业占G DP的比重甚至低于许多发展中国家的水平。即使在发展较快的制造业,产品普遍缺乏个性,种类少,附加值难以提高。这抑制了居民的消费增长,导致储蓄被动增加,超过国内投资的水平就表现为经常项目顺差。 国内经济结构问题反映在对外经济上,是企业千方百计扩大出口,以消化国内一般商品过剩的生产能

浅论我国国际收支不平衡的根源与调节 摘要:自20世纪90年代以来,我国国际收支出现了连续16年之多的持续顺差,并出现了越来越大的顺差量。通过分析国际、国内经济和相关的政府政策实施状况,提出国际收支不平衡的根源与调节方法。 关键词:国际收支不平衡;产业分工;内需不足;产业政策 1 我国国际收支现状 改革开放以来,随着我国经济的快速发展和对外开放程度的不断扩大,我国国际收支的状况发生了很大改变。尤其是进入20世纪90年代中后期,我国国际收支不仅在总量方面规模快速增长,而且开始出现了以“双顺差”为特征的结构性转变。从1999年到20XX年,国际收支平衡表中经常项目、资本和金融项目连续八年“双顺差”,经常项目特别是商品贸易成为国际收支顺差的主要构成部分。 2 我国国际收支现状形成的根源 内需不足 内需不足方面主要表现为储蓄过剩,资金闲置以及资金利用率低等现象。截至20XX年底,我国的外汇储备已达到10663亿美元。相对于如此之多的国家储备,我们国家的城市发展水平和人民消费观念的差别,使得在政府中存在着大量的政府储蓄,微观经济主体中存在着大量的私人储蓄。政府对医疗、教育等基础设施投入的不足也使得微观经济主体对未来医疗、教育成本预期的上升,进而减少即期消费,增加了私人储蓄。 由于内需不足,使得国内资金利用率低。为了确保国内经济的快速增长,20世纪90年代我国的实际贷款利率明显偏低。而且在国家产业政策的引导之下,可以用来生产高技术、高附加值的资金,大多数被用于生产低附加值的出口产品,这些造成资金的低效率使用。 资源不合理利用 资源的不合理利用,使得经济持续发展不能持续。一方面,由于国内经济发展的需要,在最近几年内钢铁、电解铝、焦炭等行业投资快速增长,并形成了过大的生产能力,超过国内消费的能力,因此相关产业必须通过出口找出路,这是我国钢铁产品、电解铝、焦炭等“两高一资”类产品出口大量增加的重要原因。另一方面,近几年外商投资持续增加,以机电产品为主导的国际制造业向中国大量转移,使我国成为部分电子信息类产品的国际制造中心。一些产业生产能力大

(财务知识)国际收支平衡表

举例:见见每笔交易是怎样入账? 1、壹美国出口商出口了价值100万美元的商品,3个月后收到货款。贷方(+)借方(-) 商品出口USD1000000 对外国私人的短期负债USD1000000 2、壹批美国居民到伦敦旅游,于饮食、住宿等方面花费了3万美元。贷方(+)借方(-) 向外国居民购买劳务USD30000 对外国私人的短期负债USD30000 3、美国石油进口商租希腊运营的油轮,支付40万美元,用支票支取于瑞士银行得到存款结余。 贷方(+)借方(-) 运输费用USD400000 短期资本(私人)流入USD400000 4、美国人持有英国证券所得的利息和红利共25万美元,所得的支票可领取纽约银行中英国账户上的美元结余。 贷方(+)借方(-) 对外国私人的短期负债USD250000 投资收入USD250000 5、美国X公司从日本X公司买进50万美元的照相机,美元支票用来增加纽约日本银行的美元结余。 贷方(+)借方(-)

商品输入USD500000 对外国私人的短期负债USD500000 6、美国向印度赠送价值30万美元的小麦,美国的记录是: 贷方(+)借方(-) 官方单方面转移USD300000 商品输出USD300000 7、壹家美国X公司买进壹家日本X公司的51%普通股,用去100万美元,付款是用美国银行的支票,法国商业银行就增加于纽约的美元结余。 贷方(+)借方(-) 海外直接投资USD1000000 对外国私人的短期负债USD1000000 8、法国中央银行从美国纽约银行买进35万美元,以兑换等值的法国法郎。美国的记录是: 贷方(+)借方(-) 对外国私人的短期负债USD350000 对外国官方的短期负债USD350000 9、英国居民于纽约股票交易所买进20万美元的普通股,纽约英国银行的美元结余减少,其减少额相当于英国银行对英国买主出售美元票据的金额。美国的记录是: 贷方(+)借方(-) 对外国私人的短期负债USD200000

第一节国际收支不平衡的概念及其影响 一、国际收支不平衡的具体涵义 如上一章所述,在国际收支平衡表中,经常项目与资本项目及平衡项目的借贷双方在帐面上总是平衡的,这种平衡是会计意义上的概念。但是,本章所讲的“平衡”与“不平衡”并非会计意义上的,而是指实际经济意义上的。国际经济交易反映到国际收支平衡表上有若干项目,各个项目都有各自的特点,按其交易的性质可分为自主性交易(Autonomous Transactions)和补偿性交易(Compensatory Transactions);所谓自主性交易,是指个人或企业为某种自主性目的(比如追逐利润、追求市场、旅游、汇款赡养亲友等)而进行的交易,由于其自主性质,必然经常地出现差额;补偿性交易是为了弥补自主性交易差额或缺口而进行的各种交易活动,如分期付款、商业信用、动用官方储备等等。有了这样的区别后,我们就能较准确地判断国际收支是平衡还是不平衡。如果基于自主性交易就能维持的平衡,则该国的国际收支是平衡的,如果自主性交易收支不能相抵,必需用补偿性交易来轧平,这样达到的平衡是形式上的平衡,被动的平衡,其实质就是国际收支的不平衡。 这种识别国际收支不平衡的方法,从理论上看是很有道理的,但在概念上很难准确区别自主性交易与补偿性交易,在统计上也很难加以区别。因为一笔交易从不同的角度看可以是不同的归类。例如,一国货币当局以提高利率来吸引外资,就投资者而言属自主性交易,就货币当局而言却属调节性交易,若投资者系该国居民,则同一笔交易既可归入自主性项目,也可列入调节性项目。因此,按交易动机识别国际收支的平衡与不平衡仅仅提供了一种思维方式,迄今为止,还无法将这一思维付诸实践。 按照人们的传统习惯和国际货币基金组织的做法,国际收支平衡是指国际收支平衡表中横线以上项目1的平衡,即综合项目的平衡。横线以下的项目即平 1很多国家习惯性在国际收支平衡表的官方储备项目之上划一根线,以区分线上项目与线下项目性质的不同,线上项目代表自主性交易项目,线下项目代表补偿性交易项目。

国际收支失衡 国际收支失衡是指一国经常账户、金融与资本账户余额出现问题,即对外经济出现了需要调整情况。一国国际收支失衡经济影响。对外,国际收支失衡造成汇率、资源配置、福利提高困难;对内,国际收支失衡造成经济增长与经济发展困难,即对外失衡影响到国内经济均衡发展,因此需要进行调整。 一、产生国际收支失衡主要原因: (一)结构性失衡 因为一国国内生产结构及相应要素配置未能及时调整或更新换代,导致不能适应国际市场变化,引起本国国际收支不平衡。 跟经济周期有关,一种因经济发展变化而使一国总需求、进出口贸易和收入受到影响而引发国际收支失衡情况。 (三)收入性失衡 一国国民收入发生变化而引起国际收支不平衡。一定时期一国国民收入多,意味着进口消费或其他方面国际支付会增加,国际收支可能会出现逆差。 (四)货币性失衡 因一国币值发生变动而引发国际收支不平衡。当一国物价普遍上升或通胀严重时,产品出口成本提高,产品国际竞争力下降,在其他条件不变、变情况下,出口减少,与此同时,进口成本降低,进口增加,国际收支发生逆差。反之,就会出现顺差。 (五)政策性失衡 一国推出重要经济政策或实施重大改革而引发国际收支不平衡。 (六)贸易竞争性失衡由于一国商品缺乏国际竞争力所引起失衡 国际收支持续失衡对一国经济影响: (一)国际收支持续逆差对国内经济影响 1.导致外汇储备大量流失。储备流失意味着该国金融实力甚至整个国力下降,损害该国在国际上声誉。

3.使该国获取外汇能力减弱,影响该国发展生产所需生产资料进口,使国民经济增长受到抑制,进而影响一国国内财政以及人民充分就业。 4.持续性逆差还可能使该国陷入债务危机。 (二)国际收支持续顺差对国内经济发展影响 1.持续顺差会破坏国内总需求与总供给均衡,使总需求迅速大于总供给,冲击经济正常增长。 2.持续顺差在外汇市场上表现为有大量外汇供应,这就增加了外汇对本国货币需求,导致外汇汇率下跌,本币汇率上升,提高了以外币表示出口产品价格,降低了以本币表示进口产品价格。导致在竞争激烈国际市场上,其国内商品和劳务市场将会被占领。 4.影响了其他国家经济发展,导致国际贸易摩擦。 5.一些资源型国家如果发生过度顺差,意味着国内资源持续性开发,会给这些国家今后经济发展带来隐患。 国际收支失衡调节: 国际收支失衡调节主要有两种方式:一是自动调节,二是人为调节。 (一)自动调节 指国际收支在失衡后一定时期内可自动恢复均衡 1.金本位制度下自动调节机制 其基本思想是:各国只要遵循游戏规则,一国国际收支失衡,可以通过黄金自由输出入和物价涨跌而自动取得平衡。 所谓游戏规则: (一)规定货币含金量并以铸币平价决定汇率; (二)黄金在国际间自由流动; (四)自由商品市场,不以任何政策加以干预,物价上个具有完全弹性,各国之间处于完全竞争、充分就业状态。 2.纸币流通制度下自动调节机制 (1)固定汇率下自动调节机制

国际收支平衡表 一、国际收支平衡表 一个国家的国际收支状况,集中反映在这个国家的国际收支平衡表(Balance of Payment Statements)当中。国际收支平衡表是一个国家或地区在一定时期内(如1年)全部对外经济交易的系统记录和汇总的一种会计报表。 编制国际收支平衡表并没有统一的格式,各国政府编制方法亦有不同之处。国际联盟于1938年制定的国际收支分类项目的标准格式,奠定了今天国际收支平衡表的基础。国际货币基金组织确定了国际收支平衡表的含义、编制原则和标准模式,是当前世界各国编制国际收支平衡表所共同遵循的。按国际货币基金组织的规定,国际收支平衡表按“所有权变更”原则进行记录。因此,以下经济交易应在国际收支平衡表中加以记录:(1)在平衡表涵盖时期内全部结清部分;(2)在平衡表涵盖时期内已经到期必须结清部分(不管实际上是否结清);(3)在这一时期内已经发生所有权变更,但需跨期结清部分。 国际收支平衡表的记录均为统计数字,然而搜集本国居民与非居民之间的每笔交易的具体数字显然不大现实。一般统计数字是根据科学的取样方法得来的,但由于信息来源不同,只能提供实际交易的近似数字。搜集和统计数据的渠道有:政府当局从海关搜集,调查旅游人数和支出情况,从银行、养老金、跨国公司方面搜集数字,同时从地方政府和中央政府机构获取对外国居民的收支情况。 一国的国际收支平衡表对政府决策和研究人员很有价值,因为它可以提供一国的国际经济地位以及该国与世界的关系等方面的信息,可以表明一国的对外经济情况是否健康,也可以反映出存在的问题,以便政府采取措施加以解决。 二、国际收支平衡表的编制 国际收支平衡表采用复式记账法原理,即反映每一项业务活动时,按其内容要以相等的金额同时在两个或两个以上相互联系的账户进行登记。每笔交易至少要记两笔账,从全面反映资金运动的需要出发,以资金运用和资金来源的对立统一(即方向相反、金额相等)为基础,以资金运动的客观规律为依据,对于任何一项业务的发生所引起的资金运动的具体环节都要通过两个或两个以上的会计科目来反映其运动状况。它以“借”和“贷”为记账符号,以“有借必有贷,借贷必相等”为记账原则。一国国外资产的增加和国外负债的减少,记入借方(Debit),亦称负号项目,记为“-”;一国国外资产的减少和国外负债的增加,记入贷方(Credit),亦称正号项目,记为“+”(通常省略)。每笔交易的账户都分为借方和贷方。其记账法则是: 1.凡是引起本国从国外获得货币收入的交易记入贷方,凡是引起本国对外国货币支出的交易记入借方,而这笔货币收入或支出本身则相应记入借方或贷方。

一、国际收支不平衡的主要原因及其调节的政策措施。答:(一)一国的国际收支不平衡可以由多种因素 引起,概括起来主要有: (1)周期性因素。经济周期的不同阶段会给国际收支带来不同的影响,而且这种影响往往是互相渗透、互相影响。这种由经济周期的阶段更替而引起的国际收支不平衡称为周期性不平衡。 (2)收入性因素。由于国民收入的增减变化而引起的国际收支不平衡称为收入性不平衡。 (3)结构性因素。经济结构包括产品结构、产业结构等。由经济结构所引起的国际收支的不平衡又称为结构性不平衡。结构性不平衡主要体现在贸易账户或经常账户上。 (4)货币性因素一国的价格水平、成本、汇率、利率等货币性因素的变化也可能造成该国国际收支的失衡。由货币性因素引起的国际收支失衡称为货币性不平衡。(5)偶发性因素(二)通常所采取的政策措施包括以下几个方面: (一)财政政策 1.税收与补贴税收与补贴政策主要包括出口退税、出口免税、对出口企业或者进口替代企业实行税收优惠或者税收减免以及进口加税等。这些政策的主要目的是为了改善本国产品的出口条件,刺激出口,减少进口。2.支出政策:财政支出政策是通过影响社会总需求来影响国际收支的。 (二)货币政策:货币政策的中心是利率与汇率。 1.改变准备金比率的政策 2 .贴现政策3 .公开市场业务4 .调整汇率 (三)直接管制:在国际收支出现不平衡时,也可以采用直接管制的办法加以扭转。直接管制的办法主要有外汇管制和贸易管制。 二、试述影响汇率变动的主要因素。 答:纸币制度下,影响汇率变动的主要因素有以下几个方面:1.从长期来看,一国的财政经济状况是影响该国货币对外比价的基本因素 2.国际收支状况3.利率水平4.财政与货币政策5.重大的国际政治因素 在现代外汇市场上,汇率变化常常是十分敏感的,一些非经济、非市场因素的变化往往也会波及到外汇市场。另外,诸如黄金市场、股票市场、石油市场等其他投资品市场价格发生变化也会导致外汇市场汇率的波动,因为国际金融市场的一体化,资金在国际间的自由流动,使得各个市场间的联系十分密切,价格的相互传递成为可能和必然。 三、汇率变动的经济影响答:汇率这种特殊价格是一个重要的宏观变量,它与多种经济因素有着密切的关系。尤其是浮动汇率制度下,汇率变化频繁,对各国经济产生的冲击日益深刻。因此汇率政策及汇率调整已成为各国经济政策的重要组成部分。 1.汇率变动对进出口贸易的影响2.汇率变动对资本流动的影响 3.汇率变动对官方储备的影响:第一,汇率变动后,会对一国国际收支平衡表中的经常项目和资本项目产生影响,从而使该国的官方储备发生变动。第二,储备货币汇率的变动,将使持有该储备货币的国家的储备资产的实际价值增加或减少。 4.汇率对国内经济的影响 汇率变动往往会对一个国家的国内物价水平产生影响。 5.汇率变动对国际经济关系的影响:汇率不稳,加剧有关国家争夺销售市场的斗争,影响国际贸易的正常发展。汇率不稳,影响某些储备货币的地位和作用,促进国际储备货币多元化的形成。汇率不稳,加剧国际投机和金融市场的动荡,同时又促进了国际金融业务的不断创新。

国际收支不平衡 (1)纸币流通制度下的国际收支自动平衡机制: ○1在实行纸币本位制的固定汇率条件下,当一国国际收支发生逆差时,本币汇率下降;当发生顺差时,本币汇率上升。 ○2在浮动汇率条件下,汇率的升降你主要由外币供求关系决定。 特别提款权:是IMF根据会员国上交份额的大小无偿分配给各会员国的一种信用资产。 和其他储备资产相比,有着明显的区别: ○1它不具有内在价值,是IMF人为创造的,纯粹账面上的资产。 ○2它不像黄金和外汇那样通过贸易或非贸易交往取得,也不像储备头寸那样以所缴纳的份额作为基础,而是由IMF无偿分配给各会员国的。 ○3它的用途是被严格限定的,只能在IMF及各国政府之间发挥作用,任何私人企业不得持有和运用,不能直接用于贸易或非贸易的支付。 外汇敞口与外汇风险的种类 1.外汇敞口:通常将承受外汇风险的外汇金额称为外汇敞口。(包括交易敞口, 折算敞口,经营敞口) 2.外汇风险的种类: (1)交易风险:以外币计价的经济交易在到期结算时,由于汇率波动而导致该交易以本币衡量的价值发生变动的可能性。 交易风险的内容: ○1在信用基础上达成的商品或服务进出口贸易,如对小行频出口的延期付款; ○2企业的外币借款或贷款业务及对外投资业务; ○3单零的远期外汇交期 ○4形成外币资产或负债的其他交易活动。 (2)折算风险:折算风险又称会计风险、转换风险、评价风险,主要指由于汇率变动而导致企业资产负债表上以外币计值的项目折算成本币计值时可能发生价值变动的风险。 折算风险的管理: ○1涉外主体对折算风险的管理,通常是实行资产负债表保值。 ○2资产负债表保值的基本原则是:如果预测某种货币将要升值,则增加以此种货币持有的短期资产,即增加以此种货币持有的现金、短期投资、应收款、存货等等,或者减少以此种货币表示的短期负债,或者同时并举。 反之,若预测某种货币将要贬值,则减少以此种货币持有的资产,或增加以此种货币表示的负债,或两者并举。 (3)经营风险:经营风险是指由于意料不到的汇率波动,引起公司未来一定时期内收益发生变化的一种潜在性的风险。收益变化的大小,主要取决于汇率变动对该公司产品成本、价格乃及生产销售数量的影响程度 经营风险的管理: ○1经营多样化。是指在国际范围内实现其销售市场、生产基地以及原料来源地的多样化。 ○2融资多样化。是指在不同的金融市场上追求多种货币资金的来源和应用,

第七章国际收支不平衡的调节 学习目的:一般而言,实际经济意义上的国际收支总是不平衡的。通过本章的学习,明确国际收支不平衡的具体内涵,理解国际收支不平衡的影响、原因,掌握国际收支不平衡的调节机制和基本的调节手段。 第一节国际收支不平衡的概念及其影响 一、国际收支不平衡的具体涵义 如上一章所述,在国际收支平衡表中,经常项目与资本项目及平衡项目的借贷双方在帐面上总是平衡的,这种平衡是会计意义上的概念。但是,本章所讲的“平衡”与“不平衡”并非会计意义上的,而是指实际经济意义上的。国际经济交易反映到国际收支平衡表上有若干项目,各个项目都有各自的特点,按其交易的性质可分为自主性交易(Autonomous Transactions)和补偿性交易(Compensatory Transactions);所谓自主性交易,是指个人或企业为某种自主性目的(比如追逐利润、追求市场、旅游、汇款赡养亲友等)而进行的交易,由于其自主性质,必然经常地出现差额;补偿性交易是为了弥补自主性交易差额或缺口而进行的各种交易活动,如分期付款、商业信用、动用官方储备等等。有了这样的区别后,我们就能较准确地判断国际收支是平衡还是不平衡。如果基于自主性交易就能维持的平衡,则该国的国际收支是平衡的,如果自主性交易收支不能相抵,必需用补偿性交易来轧平,这样达到的平衡是形式上的平衡,被动的平衡,其实质就是国际收支的不平衡。 这种识别国际收支不平衡的方法,从理论上看是很有道理的,但在概念上很难准确区别自主性交易与补偿性交易,在统计上也很难加以区别。因为一笔交易从不同的角度看可以是不同的归类。例如,一国货币当局以提高利率来吸引外资,就投资者而言属自主性交易,就货币当局而言却属调节性交易,若投资者系该国居民,则同一笔交易既可归入自主性项目,也可列入调节性项目。因此,按交易动机识别国际收支的平衡与不平衡仅仅提供了一种思维方式,迄今为止,还无法将这一思维付诸实践。 按照人们的传统习惯和国际货币基金组织的做法,国际收支平衡是指国际收支平衡表中横线以上项目

第13章国际收支平衡表 一、单项选择题 请将唯一的正确选项填写在括号内。错选、多选或未选均无分。1.国际收支平衡表采用的记账方法是()。 A.复式记账法 B.单式记账法 C.混合记账法 D.借贷记账法 2.国际收支平衡表记录的时间通常是()。 A .一年 B.两年 C.三年 D.四年 3.国际收支平衡表的主要目的是()。 A.让政府了解国家的状况,以便帮助政府制定货币、财政和贸易政策 B.让政府了解国家的状况,以便帮助政府制定货币、经济和贸易政策 C.让政府了解国家的财政状况,以便促进经济发展 D.让政府了解国家的财政状况,以便促进经济发展 4.国际收支平衡表中贷方总额比借方总额()。 A.大 B.小 C.等于 D.不一定 5.自主性交易又称()。 A.线下交易 B.调节性交易 C.调剂性交易 D.线上交易 6.国际收支平衡表是()。 A.存量 B.流量 C.变量 D.固定量 7.在国际收支平衡表中,商品出口属于()。 A.经常项目 B.资本项目 C.单方面转移支付 D.官方结算项目 8.下列哪一项是美国的资本流入()。 A.美国出口德国的给钢材 B.中国某银行购买美国国债 C.美国向不发达国家提供无偿援助 D.美国公司向英国船运公司出售保险 9.下列哪一项属于资本流出()。 A.美国居民出售一项外国资产 B.以英国居民购买美国的国债 C.美国向中国赠送一批医疗器械 D.美国居民购买日本某上市公司股票 10.下列哪一项不是国际收支平衡表的贷方项目()。 A.资本流出 B.商品出口 C.给外国人的私人礼物 D.给其他国家的援助11.当一个国家经常项目出现赤字时()。 A.该国的外国净投资也是负的 B.该国会变成一个资金的净需求者 C.该国的商品和服务进口大于出口 D.该国变成资金的净提供者 12.美国贸易平衡由以下哪项决定()。 A.汇率 B.海外经济增长 C.世界市场上的相对价格 D.美国的国家储备13.国际收支平衡表中的经常项目不包括()。 A.投资收入 B.商品出口和进口 C.向外国人出售证券 D.单方面转移支付14.根据国际收支平衡表的记帐原理,凡是涉及外国居民向本国居民支付的交易应记入()。

浅析国际收支的自动调节机制和主动调节措施 当国际收支出现逆差时,可以采用的调节政策有:(1)财政政策调节。财政政策对国际收支失衡的调节机理表现为运用财政收入政策、支出政策和公债政策影响社会总需求的变动,进而通过对边际进口倾向的影响达到调节国际收支的目的。如果一国出现国际收支逆差,则政府应采用紧缩性的财政政策,减少财政支出和提高税率,政府支出的减少通过乘数效应使国民收入数倍的减少;同时,税率的提高进一步降低了企业的收益和个人的可支配收入,收入的减少必然导致本国居民商品和劳务支出的下降,其中包括对进口商品和劳务的需求下降,至于下降的程度则取决于边际进口倾向的高低,最终达到改善国际收支的目的。值得注意的是,除了通过总需求间接调节国际收支失衡以外,财政政策还可直接作用于恢复国际收支的均衡,特别是当国际收支的赤字源于财政赤字时,控制国内财政赤字即可直接改善国际收支。(2)货币政策调节。货币政策可以改变社会总需求的水平,进而影响价格、利率等变量,达到最终调节国际收支失衡的目的。如果_国出现国际收支逆差,运用紧缩性的货币政策,可以降低国内生产的出口品和进口替代品的价格,增强本国产品的竞争力,从扩大出口和减少进口两个角度纠正国际收支经常项目的逆差。再者,紧缩性的货币政策将促进一国国内利率水平的提高,有利于吸引资本流人,改善国际收支的资本和金融账户。(3)信用政策调节。信用政策也可以调节国际收支失衡。如果一国面临较严重的经常项目逆差,可以有针对性地直接向出口商提供优惠贷款,鼓励其扩大出口;中央银行也可以通过提高进口保证金比例,抑制进口。另外,还可以通过向外商提供配套贷款吸引投资,通过资本和金融项目的顺差来平衡经常项目的逆差。信用政策的运用还可以通过影响利率水平的变化,进而对投资,价格等变量产生影响,并作用于社会总供给和总需求,通过社会总供给和社会总需求的变化来进一步调节国际收支失衡。(4)外贸政策调节。外贸政策调节国际收支比较典型的做法是通过关税和非关税壁垒来实施贸易的管制。前者主要是通过提高外国出口商品的关税来抑制进口,刺激对本国进口替代品的需求。但是,其对国际收支失衡的调节仅仅是一种对进口方面的单向调节。后者则一方面运用配额、进口许可证等措施限制进口,另一方面运用出口补贴等措施鼓励本国商品的出口,从进出口两方面双向调节国际收支失衡。如果一国出现国际收支逆差,可以通过提高关税和增加非关税壁垒来抑制进口、鼓励出口,改善国际收支。但是,通过外贸政策调节国际收支会扭曲市场机制配臵资源的效果,因此将导致一系列问题的出现。例如,走私猖獗、黑市活跃、千方百计逃脱管制。外贸管制还容易产生国际贸易摩擦,陷入报复与反报复的恶性循环。 简介 国际收支失衡(disequilibr ium) 国际收支失衡是指一国经常账户、金融与资本账户的余额出现问题,即对外经济出现了需要调整的情况。一国国际收支失衡的经济影响。对外,国际收支失衡造成汇率、资源配臵、福利提高的困难;对内,国际收支失衡造成经济增长与经济发展的困难,即对外的失衡影响到国内经济的均衡发展,因此需要进行调整。 自主性交易是否平衡,是衡量国际收支长期性平衡的一个重要标志。

国际收支出现顺差或逆差对经济的影响 国际收支无论出现顺差或逆差都是失衡的表现,国际收支的平衡是相对的,失衡是绝对的,也就是就是说国际收支失衡是正常的,但是如果一国国际收支长期大幅度的顺差或逆差,则会对该国经济,甚至世界经济产生不利的影响。事物都是有两面性的,而我们往往认为顺差就有利于经济发展,逆差就不利于,其实不然。以下我就对顺差和逆差进行利于弊的分析。 一.国际收支顺差 国际收支顺差即是指某一国在国际收支上入大于出,而国际收支一般是用美元结算,这种结算是在银行之间进行的,但是美元除在美国外其他国家不能直接流通,我国央行就将顺差多出来的美元储备起来,而发行3倍于储备左右(我国就是这样)的本国货币,以维持货币流通量的平衡。顺差越多外汇储备自然就会增长的越多。 利 1.国际收支顺差促进经济增长。 2.国际收支顺差增加了外汇储备,增强了综合国力,有利于维护国际信誉,提高对外融 资能力和引进外资能力。 3.国际收支顺差有利于经济总量平衡。 4.国际收支顺差加强了我国抗击经济全球化风险的能力,有助于国家经济安全。 5.国际收支顺差有利于人民币汇率稳定和实施较为宽松的宏观调控政策。 弊 虽然顺差给我们带来很多利处,但同样也有很多的不利。持续的、大量的国际收支顺差,首当其冲的影响就是使迫使本国货币汇率上升,本币过于坚挺,会引发大规模的套汇、套利和外汇投机活动。比如,在我国就是人民币升值,现在看来已经是大势所趋,最近也有说法加息与人民币升值一步到位,其实就是,在中国套汇的同时,再进行套利。 其次,导致通货膨胀,就拿我国来说,我国就属于输入性的通货膨胀,3月时共持有美国国债1.145万亿美元,顺差会增加外汇的供给和对本币的需求,货币当局不得不在外汇市场上购入大量外汇进行干预。两种情况都会迫使国内货币投放量扩大,物价上涨,从而引发通货膨胀。在我国通货膨胀的最好控制,就是保持一定的外汇收支平衡,在加大出口的同时也加大进口,而不是通过减少出口。 当然也会影响进出口,使其失衡,因而引发贸易摩擦,影响国际经济关系。 二.国际收支逆差 国际收支逆差也被称为国际收支赤字,是指某一国在国际收支上支出大于收入。 国际收支逆差会导致本国外汇市场上外汇供给减少,需求增加,从而使得外汇的汇率上涨,本币的汇率下跌。如果该国政府采取措施干预,即抛售外币,买进本币,政府的干预将直接引起本国货币供应量的减少,而货币供应量的减少又将引起国内利率水平的上升导致经济下滑,失业增加。 但是并不是出现国际收支逆差就一定不好。比方说美国国际收支连年逆差,就没影响到其强国的地位。其原因之一是出口减少,但进口却增加了。细讲就是许多国外公司纷纷投资美国的股票、债券和房地产,其国内投资需求的增加刺激了生产设备进口的上升。随着大笔资金流入美国,美国可以利用这些资金进口资本货物以及投资高科技领域,从而提高了生产力。 综上所述,不管是顺差还是逆差,都没有绝对的利与弊,对一个国家的经济发展与稳定最重

一、 国际收支不平衡的主要原因及其调节的政策措施。 答:(一)一国的国际收支不平衡可以由多种因素引起,概括起来主要有: (1)周期性因素。经济周期的不同阶段会给国际收支带来不同的影响,而且这种影响往往是互相渗透、互相影响。这种由经济周期的阶段更替而引起的国际收支不平衡称为周期性不平衡。 (2)收入性因素。由于国民收入的增减变化而引起的国际收支不平衡称为收入性不平衡。 (3)结构性因素。经济结构包括产品结构、产业结构等。由经济结构所引起的国际收支的不平衡又称为结构性不平衡。结构性不平衡主要体现在贸易账户或经常账户上。 (4)货币性因素一国的价格水平、成本、汇率、利率等货币性因素的变化也可能造成该国国际收支的失衡。由货币性因素引起的国际收支失衡称为货币性不平衡。(5)偶发性因素 (二) 通常所采取的政策措施包括以下几个方面: (一)财政政策 1.税收与补贴 税收与补贴政策主要包括出口退税、出口免税、对出口企业或者进口替代企业实行税收优惠或者税收减免以及进口加税等。这些政策的主要目的是为了改善本国产品的出口条件,刺激出口,减少进口。 2.支出政策:财政支出政策是通过影响社会总需求来影响国际收支的。 (二)货币政策:货币政策的中心是利率与汇率。 1.改变准备金比率的政策 2.贴现政策 3.公开市场业务 4.调整汇率 (三)直接管制:在国际收支出现不平衡时,也可以采用直接管制的办法加以扭转。直接管制的办法主要有外汇管制和贸易管制。 二、试述影响汇率变动的主要因素。 答:纸币制度下,影响汇率变动的主要因素有以下几个方面: 1.从长期来看,一国的财政经济状况是影响该国货币对外比价的基本因素 2.国际收支状况3.利率水平4.财政与货币政策5.重大的国际政治因素 在现代外汇市场上,汇率变化常常是十分敏感的,一些非经济、非市场因素的变化往往也会波及到外汇市场。另外,诸如黄金市场、股票市场、石油市场等其他投资品市场价格发生变化也会导致外汇市场汇率的波动,因为国际金融市场的一体化,资金在国际间的自由流动,使得各个市场间的联系十分密切,价格的相互传递成为可能和必然。 三、汇率变动的经济影响 答:汇率这种特殊价格是一个重要的宏观变量,它与多种经济因素有着密切的关系。尤其是浮动汇率制度下,汇率变化频繁,对各国经济产生的冲击日益深刻。因此汇率政策及汇率调整已成为各国经济政策的重要组成部分。 1.汇率变动对进出口贸易的影响2.汇率变动对资本流动的影响 3.汇率变动对官方储备的影响:第一,汇率变动后,会对一国国际收支平衡表中的经常项目和资本项目产生影响,从而使该国的官方储备发生变动。第二,储备货币汇率的变动,将使持有该储备货币的国家的储备资产的实际价值增加或减少。 4.汇率对国内经济的影响 汇率变动往往会对一个国家的国内物价水平产生影响。 5.汇率变动对国际经济关系的影响:汇率不稳,加剧有关国家争夺销售市场的斗争,影响国际贸易的正常发展。汇率不稳,影响某些储备货币的地位和作用,促进国际储备货币多元化的形成。汇率不稳,加剧国际投机和金融市场的动荡,同时又促进了国际金融业务的不断创新。

Analysis of China’s BoP 1. The condition of China’s international balance of payments In 2015, there are some new changes in China's international balance of payments. It changes from "double surplus" to "one surplus and one deficit" which there is surplus in current account, and there is deficit in capital and financial account (excluding reserve assets) . T he surplus in current account increased to be nearly three hundred billion dollars. In 2015, the current account surplus is $ billion, increased 33% over the last year. The current account surplus to GDP ratio was % , it was % in 2014. Goods trade surplus create a high record. In 2015, the balance of payments caliber goods trade surplus is $ billion, increased 33% over the last year. Among them, the goods trade income is $ trillion, decreased by 4%; expenditure is trillion US dollars, decreased by 13%. Trade in services continued to show a deficit. In 2015, services trade deficit is $ billion, increase 39% over the last year. Trade in services income is $ billion, decreased by 1%; expenditure is $ billion, increased 15% over the last year. The travel service project is the largest one in trade deficit. In 2015, the deficit is $195 billion, increased 81% over the last year, because of strong needs of overseas study, tourism, shopping and other spending needs. Primary income deficit is enlarged. In 2015, primary income deficit is $ billion, increased 74% over the last year. Income $ billion, increased 8%; spending $ billion, increased 17%. Mainly because of the large amount of direct investment in China, and the growth rate of the spending on investment is higher than the rate of China’s foreign direct investment income . Secondary income deficit is narrowed. In 2015, secondary income (formerly known as current transfers) deficit is $ billion, compared with last year decreased 46%. Income is $ billion, decreased 8%; spending is $ billion, decreased 24%. 金融账户呈现逆差。 2015年,我国非储备性质的金融账户逆差5044亿美元(包含第四季度的净误差与遗漏,实际数据预计会小于该数据)。其中,直接投资净流入有所下降。2015年,直接投资净流入771亿美元,较上年下降63%。一方面,对外直接投资净流出1671亿美元,较上年增长108%,说明因“”战略不断推进,境内企业看好境外投资前景,“走出去”步伐不断加大。另一方面,来华直接投资仍呈现净流入2442亿美元,虽较上年下降16%,但总的来看,境