食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第1—5批汇总)

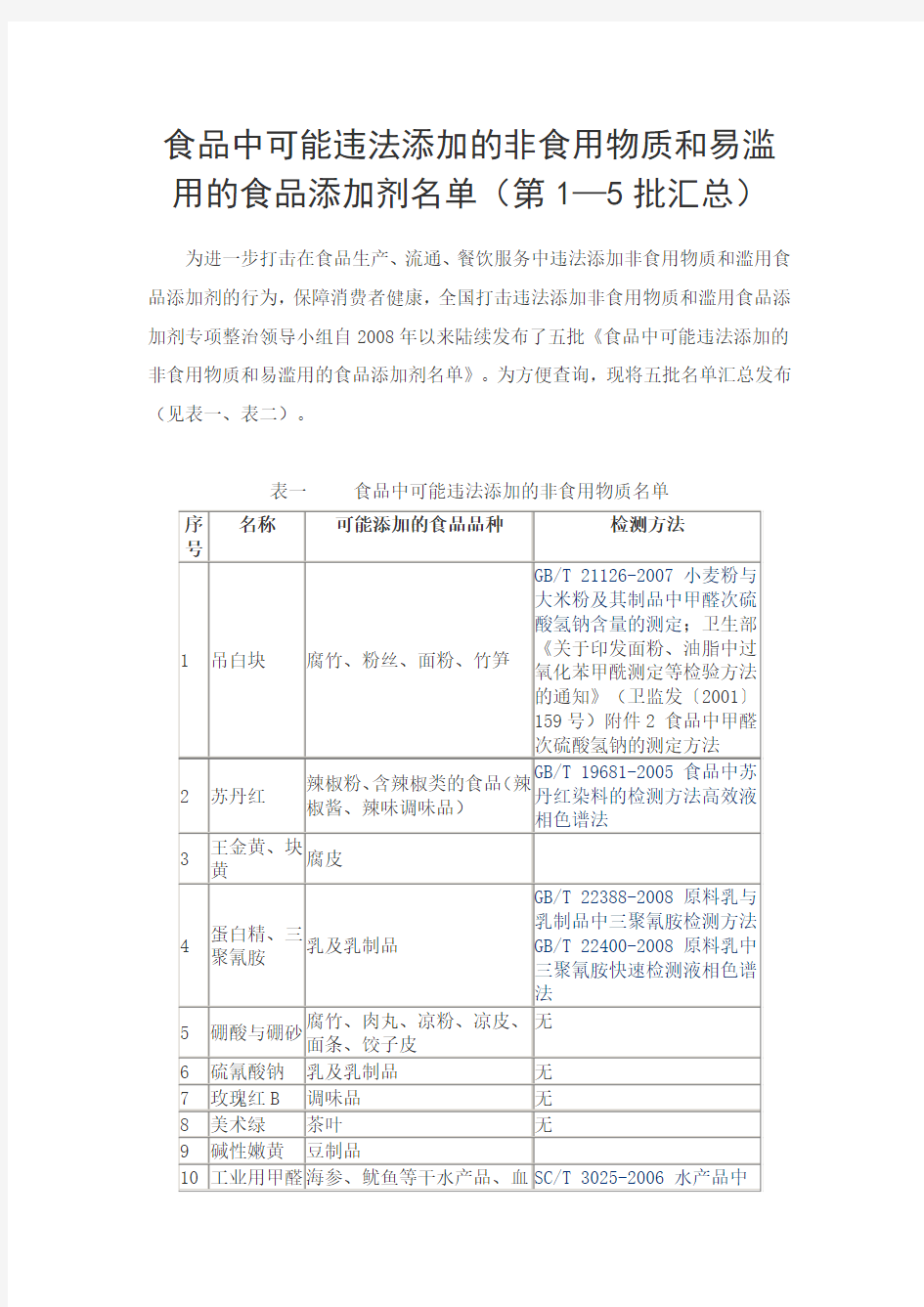

为进一步打击在食品生产、流通、餐饮服务中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的行为,保障消费者健康,全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组自2008年以来陆续发布了五批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》。为方便查询,现将五批名单汇总发布(见表一、表二)。

表一食品中可能违法添加的非食用物质名单

表二食品中可能滥用的食品添加剂品种名单

注:滥用食品添加剂的行为包括超量使用或超范围使用食品添加剂的行为

特此公告。

二〇一一年四月十九日

卫生部公布食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第六批)的公告(卫生部公告2011年第16号)

为打击在食品及食品添加剂生产中违法添加非食用物质的行为,保障消费者身体健康,我部制定了《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第六批)》,现公告如下:

食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第六批)

特此公告。

二〇一一年六月一日

广州市非物质文化遗产 南沙妈祖信俗 粤与闽连疆,是妈祖信仰重要的传播地。自宋代始,妈祖信仰就开始随闽人入粤。广东沿海及海岛陆续兴建了天后宫或妈祖神祠,祭祀妈祖。每年农历3月23日妈祖诞期间,民众到天后宫朝拜进香者络绎不绝,形成了以南沙妈祖祭祀为核心的民俗文化圈,集中反映了妈祖文化在广东的传播。南沙妈祖信俗是在福建妈祖信俗的基础上融合南沙地域文化而形成的,包括搭炷夜香、祭祀仪式、乐舞、演粤剧、妈祖巡游等内容。南沙妈祖信俗是当地人民俗生活的重要内容,也成为沟通闽台粤港澳妈祖信众的重要桥梁。 黄阁麒麟舞

黄阁麒麟舞是来自民间的纯自娱自乐的民间舞蹈,有200多年的历史,发源于中山市黄圃横档村。据史料记载,黄圃的麒麟舞始于明代,正宗的麒麟舞套路是由已故老艺人蒋润峰传授的。 “麒麟”造型是根据古代的传说,做成龙头、狮身、鹿角、羊头、牛尾的仁兽形象,做工精细,生动传神;舞动时是一头麒麟独舞,由两个舞者分别舞动头、尾,按特定的艺术套路和舞蹈技艺舞动,伴奏音乐则采用节奏起伏的锣鼓吹打乐,以展现麒麟舞的生动、活泼。 象牙雕刻

牙雕是以象牙为原材料进行雕刻的传统民间手工技艺,历史悠久,内涵丰富,远在秦汉时期,广州牙雕就已经有了一定的发展。明清时期,广州牙雕的工艺与生产规模达到了历史高峰。刀法见棱见角,品种齐全,华丽美观,豪华名贵,以其镂空、透深的技法,在全国牙雕工艺中独树一帜。广州牙雕手工技艺以师徒传承、家族传承为主,采取手工作坊的生产模式。 灰塑

广州灰塑具有显著的地域特征和传统的民间美术艺术价值。做工方面,广州灰塑精致细腻,色彩艳丽。用材方面,灰塑艺人因地制宜,采用适合广州炎热而潮湿的气候的雕塑材料石灰。它耐酸、耐碱、还耐温。制作流程方面,广州灰塑必须到待雕塑建筑的现场,于常温下制作,不需烧制。制作过程中,在景物之中或每组图案之间,巧妙地留出装饰性通风孔,从而减轻台风对脊饰的猛烈冲击。最值一提的是,灰塑学艺需要10年左右的时间才能出师,独立施工。 核雕(广州榄雕)

中国30项世界非物质文化遗产名录目录_3000字 作文初中作文高中作文小学作文作文网 联合国教科文组织2013年12月4日在阿塞拜疆首都巴库宣布,批准中国珠算列入教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,这也成为中国第30个入选该名录的项目。珠算被誉为中国第五大发明,此前已经被列入中国国家级非物质文化遗产名录。教科文组织在其网站上介绍说,中国的珠算是一套历史悠久的、用算盘进行数学计算的方法。珠算通过传统的口述和自学等方式世代传承,在中国人的日常生活中被广泛运用,并且成为了中国传统文化的一个重要象征。而珠算申遗成功之后,相关专家表示说,此举有助于让更多的人在计算机技术蓬勃发展的今天加深对珠算的了解,吸引更多人加入到保护珠算文化的行列中来。 下面,小编将中国30项世界非物质文化遗产名录目录盘点如下:

2001年 昆曲 发源于江苏昆山至今已有600多年历史的昆曲被称为“百戏之祖,百戏之师”,许多地方剧种,像晋剧、蒲剧、上党戏、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、邕剧、越剧和广东粤剧、闽剧、婺剧、滇剧等等,都受到过昆剧艺术多方面的哺育和滋养。 2003年 中国古琴艺术 古琴是中华民族最早的弹弦乐器,是中华传统文化之瑰宝。她以其历史久远,文献瀚浩、内涵丰富和影响深远为世人所珍视。湖北曾侯乙墓出土的实物距今有二千四百余年,唐宋以来历代都有古琴精品传世。存见南北朝至清代的琴谱百余种,琴曲达三千首,还有大量关于琴家、琴论、琴制、琴艺的文献,遗存之丰硕堪为中国乐器之最。古时,琴、棋、书、画并称,用以概括中华民族的传统文化。历代涌现出许多著名演奏家,他们是历史文化名人,代代传颂至今。隋唐时期古琴还传入东亚诸国,并为这些国家的传统文化所汲取和传承。近代又伴随着华人的足迹遍布世界各地,成为西方人心目中东方文化的象征。 2005年 1、新疆维吾尔木卡姆艺术

民俗学研究 网络时代非物质文化遗产的传播 齐如林1 ,张宪昌 2 (11聊城大学 学报编辑部,山东聊城 252059;21聊城大学 艺术学院,山东聊城 252059) 摘 要:非物质文化遗产的传承,最终目的,是在于保护和传承中华民族传统文化精神,并在人们的衣食住行中体现出来。如何将人民群众纳入到保护大军中来,是一个重要环节。而将非物质文化遗产的传播诉诸老百姓生活中不可或缺的互联网,正是解决这个问题的重要切入点之一。 关键词:网络时代;非物质文化遗产;传播模式;视听复合;互动;人文环境中图分类号:K 890 文献标识码:A 文章编号:(2008)01-0062-06 我们人类的文化传播活动,经过了20世纪,完成了一项又一项的媒介迭加过程,来到了21世 纪的网络传播时代。新时代,是一个文化多元化、旋律构思五彩缤纷的时代,又是一个文化传播高度民主化与自由化的时代,文化传播的一切都带有合理性和可能性。因此,在我们的非物质文化遗产传承的所有环节上,挑战与机遇,竞争与发展,碰撞与包含,理解和宽容,已经成为我们不可回避且应积极面对及利用的现实。 一、非物质文化遗产传播的演变 人类历史上传播媒介的发展,经历了从口头到 文字,从广播到电影、电视,再到网络的发展历程。先秦时代,对话是人们生活交际的主要表现形式。这一时期,各种非物质文化的表现是非常活跃的。史诗、歌谣、神话、传说、民间故事等口头文化以及相关的表达文化和其他口头传承艺术,自此开始世代传承下来。中世纪开始,人类进入了以书写、文本为标志的文字传播和印刷传播时代。书写这种传播方式虽然使众多的非物质文化得以记载和保存,但它却丧失了口语传播的当下性、即时性和现场感,与音乐、节奏、庆典和宴饮等一系列的超 语言因素剥离开来,同时也抛弃了非物质文化赖以生存的人文环境,泯灭了其中双向、互动的对话精神。 20世纪,人类进入到以广播、电影、电视等大众媒介为标志的电子传播时代。“收音机的对象 是世界,而不是个人。”[1] 于是,个人性的传播完全被公共性的传播所取代,因而成为一个真正意义上的大众传播时代。在此,人的感官“延伸”,使听广播的听众和看电视或电影的观众在声音和图像面前完全沦为一个失去了言说权和书写权的被动“受众”,一个无法参与的、剩余的“他者”。可见,大众传播离口语传播的那种当下性、实时性和即时性越来越远,使直接参与的对话愈发变得不可能,因而沦为纯粹的“独白”。 从上述意义来说,文字印刷传播时代和电子传播时代的出现,对非物质文化传播尤其对口头传承艺术是一场“灭顶之灾”。大众传播所带来的全民信息化水平的提高,直接或间接地导致负载着民间口头文学、民间艺术和手工技艺的传承使命的艺人日益减少乃至死亡,民族“文化记忆”出现中断的概率大为增加。 进入20世纪末,出现互联网这种所谓的“第四媒 介”,人类进入到波斯特所谓的“第二媒介时代”。 [2] 收稿日期:2007-11-14 作者简介:齐汝林(1981- ),男,山东临清人,聊城大学民俗学硕士,聊城大学学报编辑,研究方向为民俗学。张宪昌(1956- ),男,山东莘县人,聊城大学艺术学院教授,民俗研究所所长,硕士生导师,研究方向为民俗学。2 6第4卷第1期西安外事学院学报 N o 11,20082008年3月 Journal of X i πan International University Serial N o 110

卫生部公布的食品中可能违法添加的非食用物质名单和易滥用的食品添加剂名单 表一食品中可能违法添加的非食用物质名单 序号名称可能添加的食品品种 1 吊白块腐竹、粉丝、面粉、竹笋 2 苏丹红辣椒粉、含辣椒类的食品(辣椒酱、辣味调味品) 3 王金黄、块黄腐皮 4 蛋白精、三聚氰胺乳及乳制品 5 硼酸与硼砂腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮 6 硫氰酸钠乳及乳制品 7 玫瑰红B 调味品 8 美术绿茶叶 9 碱性嫩黄豆制品 10 工业用甲醛海参、鱿鱼等干水产品、血豆腐 11 工业用火碱海参、鱿鱼等干水产品、生鲜乳 12 一氧化碳金枪鱼、三文鱼 13 硫化钠味精 14 工业硫磺白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等 15 工业染料小米、玉米粉、熟肉制品等 16 罂粟壳火锅底料及小吃类 17 革皮水解物乳与乳制品、含乳饮料 18 溴酸钾小麦粉 19 β-内酰胺酶(金玉兰酶制剂)乳与乳制品 20 富马酸二甲酯糕点 21 废弃食用油脂食用油脂 22 工业用矿物油陈化大米 23 工业明胶冰淇淋、肉皮冻等 24 工业酒精勾兑假酒 25 敌敌畏火腿、鱼干、咸鱼等制品 26 毛发水酱油等 27 工业用乙酸勾兑食醋 28 肾上腺素受体激动剂类药物(盐 酸克伦特罗,莱克多巴胺等) 猪肉、牛羊肉及肝脏等 29 硝基呋喃类药物猪肉、禽肉、动物性水产品 30 玉米赤霉醇牛羊肉及肝脏、牛奶 31 抗生素残渣猪肉 32 镇静剂猪肉 33 荧光增白物质双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 34 工业氯化镁木耳 35 磷化铝木耳 36 馅料原料漂白剂焙烤食品

37 酸性橙Ⅱ黄鱼、鲍汁、腌卤肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 38 氯霉素生食水产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 39 喹诺酮类麻辣烫类食品 40 水玻璃面制品 41 孔雀石绿鱼类 42 乌洛托品腐竹、米线等 43 五氯酚钠河蟹 44 喹乙醇水产养殖饲料 45 碱性黄大黄鱼 46 磺胺二甲嘧啶叉烧肉类 47 敌百虫腌制食品

传播非遗文化公益小课堂 一、活动主题 品读和了解身边的非物质文化遗产,进一步推进我县非物质文化遗产项目的生产性保护工作,使传统的非物质文化遗产与当代的新工艺新技术新理念相结合,让非物质文化遗产融入民众生活。 二、活动的背景及意义 非物质文化遗产具有重要的历史认识价值,其主要是通过传承的方式来实现其历史意义和价值。它的价值会从不同角度给予国民以启迪,对传统中国文化和精神予以弘扬,所以在这个飞速发展的经济社会我们更应要保护并传承非物质文化遗产所代表的优良文化底蕴。传承非物质文化遗产不仅仅是让人们了解历史的需要,更是让社会上的优秀创新型人才用新视角,新理念,新技术,新方法去推动,去策划让非物质文化遗产成为一种具有中国精神和理念的代表性工艺产品,让传承人的作品得到中国社会乃至国际社会的普遍认可。 三、参与对象: 幼儿园大班至小学六年级 四、活动时间及地点 活动时间:5月14日至5月28日每周日

活动地点:德清县青少年宫、博物馆瓷之源 五、具体实施 前期准备: 1.资料收集及整理:了解剪纸、香包、陶瓷的相关制作流程、背景故事及发展史。 2.聘请老师(艺人)为学生讲解相关内容,同时,指导学生完成一副作品。 3.观看一部关于非遗的纪录片 组织报名: 1.在“德清县青少年宫”微信公众号及官方网站发布活动信息,通过公众微信号进行报名(每个班20个名额,陶瓷10个名额)。规定时间准时报名。 2.整理有效报名名单。 3.公布上课人员名单,通知准时上课。 4.二年级以下(含二年级)为低年龄组;三年级以上(含三年级)为高年龄组。 六、相关人员分工如下: 陈乐:联系上课老师。 王晓晖:负责收集相关资料,寻找适合纪录片。 沈晓峰:负责相关信息的公布,负责统计报名信息。

食品中可能违法添加的非食用物质名单(第五批)可能添加或存在的 添加目的 食品种类可能涉及的 环节序号名称主要成分检测方法1五氯酚钠五氯酚钠河蟹水产品中五氯苯酚及其钠盐残留量的测定灭螺、清除野杂鱼 气相色谱法(SC/T 3030-2006)水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定高效液相色谱法(农业部1077号公告-5-2008);水产品中喹乙醇残留量的测定液相色谱法(SC/T3019-2004)无GB/T 20759-2006畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法目前没有检测食品中敌百虫的国家标准方法,可参照《SN0125-92出口肉及肉制品中敌百虫残留量的检验方法》。养殖2 3喹乙醇 碱性黄喹乙醇 硫代黄素水产养殖饲料 大黄鱼促生长 染色养殖流通4磺胺二甲嘧磺胺二甲嘧 啶啶叉烧肉类防腐餐饮5敌百虫敌百虫腌制食品防腐生产加工食品中可能易滥用的食品添加剂名单(第五批)序号食品添加剂 1胭脂红可能添加的主要食品类别 鲜瘦肉主要用途 增色检测方法GB/T 5009.35-2003食品中合成着色剂的测定GB/T 5009.35-2003可能涉及的环节生产加工、流通2柠檬黄大黄鱼、小黄鱼染色流通3 4焦亚硫酸钠

亚硫酸钠食品中合成着色剂的测定陈粮、米粉等漂白、防腐、GB/T 5009.34-2003食品中亚硫酸盐的流通、餐饮保鲜测定 烤鱼片、冷冻虾、烤虾、鱼干、防腐、漂白GB/T 5009.34-2003食品中亚硫酸盐的流通、餐饮鱿鱼丝、蟹肉、鱼糜等测定 对前四批名单的补充和修改内容序号名称主要成分 1皮革水解物皮革水解蛋白对主要产品类别等的修改内容将“皮革水解物”修改为“革皮水解物”;备注“食品中可能违法添加的非食用物质名单(第二批)”第1条2甲醛 3苏丹红 4罂粟壳 5氯霉素 6酸性橙II将“检测方法”适应范围限定为“仅适应于生鲜乳、纯牛奶、奶粉” 甲醛“产品类别”中增加“血豆腐”“食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批)”第11条苏丹红“产品类别”中增加“含辣椒类的食品(辣椒酱、辣味调味“食品中可能违法添加的非食用物品)”质名单(第一批)”第2条吗啡、那可丁、“产品类别”中增加“火锅底料及小吃类”“食品中可能违法添加的非食用物可待因、罂粟碱质名单(第一批)”第17条氯霉素“产品类别”中增加“肉制品、猪肠衣、蜂蜜”“食品中可能违法添加的非食用物质名单(第四批)”第11条“产品类别”中增加“鲍汁、腌卤肉制品、红壳瓜子、辣“食品中可能违法添加的非食用物椒面和豆瓣酱”质名单(第四批)”第10条

非物质文化遗产 根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》定义:非物质文化遗产(intangible cultural heritage)指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和激发人类的创造力。 根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定:非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:(一)传统口头文学以及作为其载体的语言;(二)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;(三)传统技艺、医药和历法;(四)传统礼仪、节庆等民俗;(五)传统体育和游艺;(六)其他非物质文化遗产。属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所,凡属文物的,适用《中华人民共和国文物保护法》的有关规定。 非物质文化遗产概述 “民族”——非物质文化遗产的归属 关于“非遗”,往往侧重于个别少数民族的、特别是濒临消亡的人口基数小的民族文化的抢救,这当然是“非遗”保护的一个重要方面,但同时也给我们提出了一个问题:能不能突破个别民族、局部区域、特定时间、某个行业的“非遗”,在中华民族的宏大叙事中,去发掘对56个民族的大家庭成员有普遍影响,在全国大部分地区普遍覆盖,不分男女、贫富、行业、信仰等差别在全社会广泛适应的“非遗”呢? “非物质”——非物质文化遗产的特征 非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式。非物质文化遗产是以人为本的活态文化遗产,它强调的是以人为核心的技艺、经验、精神,其特点是活态流变。突出的是非物质的属性,更多的是强调不依赖于物质形态而存在的品质。但在物欲横流、精神空间被严重挤压的当今社会,“非遗”同样不可避免地在申报过程中被不同程度地物化。如何避免非物质文化遗产过度物化包装的态势、突破物质形态的藩篱和局限、保持“非遗”的非物质特征,是尊重本民族祖先留下的遗产的必要态度。 “文化”——非物质文化遗产的性质 “非遗”,都有着浓厚的文以化人的礼乐作用,大部分是先辈在劳动、生活中产生的对忧乐、生死、婚配、祖先、自然、天地的敬畏与态度的表达,是满足人的自然需求、社会需求和精神需求的活态文化。其实用性,也表现在以人为本的基础上。但现实保护中,我们对遗产的

中国的世界非物质文化遗产名录 2003年10月通过的《保护非物质文化遗产国际公约》指出,非物质文化遗产应涵盖五个方面的项目:1.口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;2.表演艺术;3.社会风俗、礼仪、节庆;4.有关自然界和宇宙的知识和实践;5.传统的手工艺技能。《公约》并指出,非物质文化遗产概念中的非物质性的涵义,是与满足人们物质生活基本需求的物质生产相对而言的,是指以满足人们的精神生活需求为目的的精神生产这层涵义上的非物质性。所谓非物质性,并不是与物质绝缘,而是指其偏重于以非物质形态存在的精神领域的创造活动及其结晶。(以下统计截止至2010年)

昆曲资料图片 2001年(1项):昆曲 昆曲是现存的中国最古老的剧种之一,起源于明代(公元14—17世纪)。昆曲的唱腔具有很强的艺术性,对中国近代的所有戏剧剧种,如川剧、京剧都有着巨大的影响。昆曲表演包括唱、念、做、打、舞等,这些内容亦是培训京剧演员的基本科目。昆腔及其戏剧结构(旦、丑、生等角色)亦被其他剧种所借鉴。《牡丹亭》、《长生殿》成为传统的保留剧目。昆曲表演用锣鼓、弦索及笛、箫、笙、琵琶等管弦和打击乐器伴奏。昆曲的舞蹈动作主要分作两类,具有丰富的表现力。 古琴资料图片 2003年(1项):中国古琴艺术 中国古琴是世界最古老的弹拨乐器之一,主要由弦与木质共鸣器发音,至今已有3000多年历史,20世纪初才被称作“古琴”。关于它的创制者有“昔伏羲作琴”、“神农作琴”、“舜作五弦之琴以歌南风”之说。古琴艺术在中国音乐史、美学史、社会文化史、思想史等方面具有广泛影响,是中国古代精神文化在音乐方面的主要代表之一。

传播非遗文化公益小课堂 一、?活动主题? 品读和了解身边的非物质文化遗产,进一步推进我县非物质文化遗产项目的生产性保护工作,使传统的非物质文化遗产与当代的新工艺新技术新理念相结合,让非物质文化遗产融入民众生活。 二、活动的背景及意义? 非物质文化遗产具有重要的历史认识价值,其主要是通过传承的方式来实现其历史意义和价值。它的价值会从不同角度给予国民以启迪,对传统中国文化和精神予以弘扬,所以在这个飞速发展的经济社会我们更应要保护并传承非物质文化遗产所代表的优良文化底蕴。传承非物质文化遗产不仅仅是让人们了解历史的需要,更是让社会上的优秀创新型人才用新视角,新理念,新技术,新方法去推动,去策划让非物质文化遗产成为一种具有中国精神和理念的代表性工艺产品,让传承人的作品得到中国社会乃至国际社会的普遍认可。 三、参与对象: 幼儿园大班至小学六年级 四、活动时间及地点 活动时间:5月14日至5月28日每周日 活动地点:德清县青少年宫、博物馆瓷之源 五、具体实施 前期准备:

1.资料收集及整理:了解剪纸、香包、陶瓷的相关制作流程、背景故事及发展史。 2.聘请老师(艺人)为学生讲解相关内容,同时,指导学生完成一副作品。 3.观看一部关于非遗的纪录片 组织报名: 1.在“德清县青少年宫”微信公众号及官方网站发布活动信息,通过公众微信号进行报名(每个班20个名额,陶瓷10个名额)。规定时间准时报名。 2.整理有效报名名单。 3.公布上课人员名单,通知准时上课。 4.二年级以下(含二年级)为低年龄组;三年级以上(含三年级)为高年龄组。 六、相关人员分工如下: 陈乐:联系上课老师。 王晓晖:负责收集相关资料,寻找适合纪录片。 沈晓峰:负责相关信息的公布,负责统计报名信息。 朗森华:负责学员签到,拍照。 七、课程安排

附件1: 食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单 (第一批) 表1 食品中可能违法添加的非食用物质名单(第一批) 序号名称主要成 分可能添加的主 要食品类别 可能的主 要作用 检测方法 1 吊白块次硫酸 钠甲醛腐竹、粉丝、 面粉、竹笋 增白、保 鲜、增加 口感、防 腐 GB/T 21126-2007 小麦 粉与大米粉及其制品中 甲醛次硫酸氢钠含量的 测定;卫生部《关于印发 面粉、油脂中过氧化苯甲 酰测定等检验方法的通 知》(卫监发〔2001〕159 号)附件 2 食品中甲醛 次硫酸氢钠的测定方法 2 苏丹红苏丹红I 辣椒粉着色 GB/T 19681-2005 食品 中苏丹红染料的检测方 法高效液相色谱法 3 王金黄、 块黄碱性橙 II 腐皮着色 4 蛋白精、 三聚氰胺乳及乳制品虚高蛋白 含量 GB/T 22388-2008 原料 乳与乳制品中三聚氰胺 检测方法 GB/T22400-2008 原料 乳中三聚氰胺快速检测 液相色谱法 5 硼酸与硼 砂腐竹、肉丸、 凉粉、凉皮、 面条、饺子皮 增筋 6 硫氰酸钠乳及乳制品保鲜

7 玫瑰红B 罗丹明 B 调味品着色 8 美术绿铅铬绿茶叶着色 9 碱性嫩黄豆制品着色 10 酸性橙卤制熟食着色 11 工业用甲 醛海参、鱿鱼等 干水产品 改善外观 和质地 SC/T 3025-2006 水产品 中甲醛的测定 12 工业用火 碱海参、鱿鱼等 干水产品 改善外观 和质地 13 一氧化碳水产品改善色泽 14 硫化钠味精 15 工业硫磺白砂糖、辣椒、 蜜饯、银耳 漂白、防腐 16 工业染料小米、玉米粉、 熟肉制品等 着色 17 罂粟壳火锅

济南的非物质文化遗产名录 第一批济南市级非物质文化遗产名录 民间文学(共计7项):闵子骞传说华山华阳宫传说五月十三祭天习俗《泰山北届届碑之谜》等几 十处(件)名人名地历史名地历史故事传说大明湖的传说东平陵城的传说李开先的传说故事 民间美术(共计3项):济南面塑济南剪纸济南泥塑 民间音乐(共计1项):商河民歌 传统戏剧(共计5项):济南吕剧济南京剧五音戏王皮戏济南皮影戏 曲艺(共计6项):山东快书(杨派、高派) 山东琴书山东大鼓济南相声长清落子平阴渔鼓民俗(共计3项) :商河梁王冢庙会女郎山庙会千佛山庙会 民间舞蹈(共计10项):四蟹灯商河鼓子秧歌梆鼓秧歌芯子(抬芯子、扛芯子、转芯子) 加古通花鞭鼓舞济阳鼓子秧歌高跷(乔家、胡家、饮马) 猫蝶富贵绣球灯 传统手工技艺(共计7项):历城板栗栽培技艺龙山黑陶制作技艺东阿镇“福”牌阿胶制作技艺商河老粗布制作技艺仲宫白酒传统酿制技艺济南烤鸭制作技艺章丘大葱栽培技艺 其他(共计1项):大观园晨光茶社 第二批市级非物质文化遗产名录(共49项) 民间文学(共计22项) 张尔岐的传说大舜的传说鲍叔牙的传说辛弃疾少年传说黄巢村的传说历城民间故事章丘地名传说袭勖的传说故事大周三藏、大唐三藏义净传说五股穿心柏传说郭巨埋儿的传说黄巢寨的传说孟姜女哭长城的传说扁鹊的传说孙膑与庞涓故事马山故事娄敬洞传说故事玉皇山传说灵岩寺的传说故事和圣柳下惠的传说故事阁老于慎行的传说故事管仲三归台的传说故事 传统美术(共计1项):鲁绣 传统音乐(共计2项):砸山东章丘扁鼓 传统舞蹈:扇鼓舞八卦益智灯 传统戏剧(共计2项):平阴木偶戏章丘梆子 曲艺(共计2项):木板大鼓评书(济南方言) 传统技艺(共计6项):济南油旋制作技艺垛石镇平安五香驴肉制作技艺德馨斋传统酱酿制技艺黄家烤肉制作技艺糖酥火烧制作技艺石家老陶制作技艺 民俗(共计5项):孝堂山庙会马山三月三庙会少岱山庙会黄石公祭祀活动章丘铁匠生活习俗 传统医药:宏济堂传统中医药文化 传统体育、游艺与杂技:济南形意拳 扩展项目(共5项):传统美术(共计1项)长清剪纸 传统舞蹈(共计3项)商河高跷曲堤金李小伞秧歌济南西关高跷 曲艺(共计1项)山东快书(于派) 课题示范 宏观类:济南市非物质文化遗产保护现状调查、中学生对非物质文化遗产的关注度调查、影响济南市非物质文化遗产传承的因素、济南市非物质文化遗产保护建议 微观类:闵子骞传说的现代价值、听山东快书品曲艺魅力 要求:1、课题组自由组合,每小组6-8人 2、填写完整,每小组填写一份申请表本周交至政治组林琳老师处(交表时间每天课间操,另领取活动记录表和结题登记表) 3、活动记录表和结题登记表上交时间为12月7日前

附件4各级非物质文化遗产一览表 序号项目名称项目类别所属市/区/县项目级别 1 凤阳花鼓传统曲艺凤阳县国家级 2 凤阳民歌民间音乐凤阳县国家级 3 丰收锣鼓民间音乐明光市省级 4 凉亭锣鼓民间音乐定远县省级 5 全椒民歌民间音乐全椒县省级 6 流星赶月民间舞蹈明光市省级 7 手狮灯民间舞蹈来安县省级 8 秧歌灯民间舞蹈来安县省级 9 二龙戏蛛民间舞蹈定远县省级 10 洪山戏传统戏曲来安县省级 11 凤阳花鼓戏传统戏曲凤阳县省级 12 端鼓传统曲艺明光市省级 13 白曲传统曲艺来安县省级 14 凤画民间美术凤阳县省级 15 天官画民间美术天长市省级 16 滁菊传统手工技艺南谯区省级 17 琅琊山初九庙会民俗琅琊区省级 18 天长孝文化民俗天长市省级 19 走太平民俗全椒县省级 20 楼西回民锣鼓民间音乐凤阳县省级 21 八朵云民间舞蹈全椒县省级 22 手狮灯民间舞蹈全椒县省级 23 甘露饼制作技艺传统手工技艺天长市省级 24 二郎庙会民俗南谯区省级 25 定远民歌民间音乐定远县市级 26 南谯民歌民间音乐南谯区市级 27 章广吹打乐民间音乐南谯区市级 28 锣苏民间音乐天长市市级 29 九梓锣鼓民间音乐定远县市级 30 明光民歌民间音乐明光市市级序号项目名称项目类别所属市/区/县项目级别 31 连江民间唢呐民间音乐定远县市级 32 民间吹打乐民间音乐凤阳县市级 33 定远兰花灯民间舞蹈定远县市级 34 双龙舞民间舞蹈全椒县市级 35 五马破曹民间舞蹈全椒县市级 36 打对子民间舞蹈天长市市级 37 老汉推车民间舞蹈全椒县市级 38 花鼓灯民间舞蹈凤阳县市级 39 钱杆子民间舞蹈定远县市级 40 六镇高跷民间舞蹈全椒县市级 41 南曹双龙民间舞蹈明光市市级 42 扬剧传统戏曲天长市市级 43 庐剧传统戏曲全椒县市级 44 泗州戏传统戏曲凤阳县市级 45 乌盆记民间文学定远县市级 46 剪纸民间美术明光市市级 47 桥尾制作技艺传统手工技艺定远县市级 48 三和千张制作技艺传统手工技艺定远县市级 49 雪片糕制作技艺传统手工技艺定远县市级 50 绿茶制作技艺传统手工技艺南谯区市级 51 管坝牛肉制作技艺传统手工技艺全椒县市级 52 琅琊酥糖制作技艺传统手工技艺琅琊区市级 53 酥笏牌制作技艺传统手工技艺全椒县市级 54 酿豆腐制作技艺传统手工技艺凤阳县市级 55 秦栏卤鹅制作技艺传统手工技艺天长市市级 56 镂雕工艺传统手工技艺明光市市级 57 儒林根雕工艺传统手工技艺全椒县市级 58 木杆称工艺传统手工技艺明光市市级 59 雷官板鸭制作技艺传统手工技艺来安县市级 60 大救驾制作技艺传统手工技艺定远县市级 61 令狐塔庙会民俗定远县市级 62 二月二龙抬头民俗全椒县市级 63 神山寺庙会民俗全椒县市级

中华人民共和国非物质文化遗产保护法 (2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过) 目录 第一章总则 第二章非物质文化遗产的调查 第三章非物质文化遗产代表性项目名录 第四章非物质文化遗产的传承与传播 第五章法律责任 第六章附则 第一章总则 第一条为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,加强非物质文化遗产保护、保存工作,制定本法。 第二条本法所称非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:(一)传统口头文学以及作为其载体的语言; (二)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技; (三)传统技艺、医药和历法; (四)传统礼仪、节庆等民俗; (五)传统体育和游艺; (六)其他非物质文化遗产。 属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所,凡属文物的,适用《中华人民共和国文物保护法》的有关规定。 第三条国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。 第四条保护非物质文化遗产,应当注重其真实性、整体性和传承性,有利于增强中华民族的文化认同,有利于维护国家统一和民族团结,有利于促进社会和谐和可持续发展。 第五条使用非物质文化遗产,应当尊重其形式和内涵。禁止以歪曲、贬损等方式使用非物质文化遗产。 第六条县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划,并将保护、保存经费列入本级财政预算。国家扶持民族地区、边远地区、贫困地区的非物质文化遗产保护、保存工作。 第七条国务院文化主管部门负责全国非物质文化遗产的保护、保存工作;县级以上地方人民政府文化主管部门负责本行政区域内非物质文化遗产的保护、保存工作。县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内,负责有关非物质文化遗产的保护、保存工作。 第八条县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传,提高全社会保护非物质文化遗产的意识。 第九条国家鼓励和支持公民、法人和其他组织参与非物质文化遗产保护工作。

中国国务院先后于2006年、2008年、2011年和2014年公布了四批国家级项目名录(前三批名录名称为“国家级非物质文化遗产名录”,《中华人民共和国非物质文化遗产法》实施后,第四批名录名称改为“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”),共计1372个国家级非物质文化遗产代表性项目,按照申报地区或单位统计,共计3154个子项。2006年5月20日,国务院发出《关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》,批准第一批国家级非物质文化遗产名录(共计518项),并正式公布。 国家级名录将非物质文化遗产分为十大门类,其中五个门类的名称在2008年有所调整,并沿用至今。十大门类分别为: 民间文学; 传统音乐; 传统舞蹈; 传统戏剧; 曲艺; 传统体育、游艺与杂技; 传统美术; 传统技艺; 传统医药; 民俗。 中国曲艺品种十分丰富,至今仍在民间流传的曲艺品种约有400个,流布于中国各个地区各个民族。入选第一批国家级非物质文化遗产名录的曲艺项目共46个,至2019年,共有193个。 民间舞蹈是广大人民所创造、世代相传、在日常生活场所表演的各种传统舞蹈,它是民族民间文化的重要组成部分,也是非物质文化遗产的一个重要类别。在第一批国家级非物质文化遗产名录中,共有41种流传于各地域、各民族的优秀民间舞蹈项目入选,截至2019年,增至324种。其中包括在汉族聚居地区广为流传的秧歌舞、狮子舞、龙舞;彝族的葫芦笙舞;蒙古族的安代舞等。 民间音乐是中国非物质文化遗产中的重要组成部分。在第一批国家级非物质文化遗产名录中,共有72项中国民族民间音乐入选。其中包括已经进入联合国教科文组织公布的“人类口述与非物质遗产代表作”名录的中国古琴艺术,另外还有新疆维吾尔族木卡姆艺术和蒙古族长调民歌,以及江南丝竹、西安鼓乐、南音、广东音乐、侗族大歌、回族的花儿等著名的民族民间音乐。至今,这门类已增至401个项目。 民间文学又称口头文学,是非物质文化遗产中的重要类别,主要是通过口耳相传的方式产生并流传于民间的口头文学创作。进入第一批国家级非物质文化遗产名录中的“民间文学”项目共31项,至2019年则增至231项。其中有中国少数民族的三大史诗──藏族的《格萨尔》史诗、蒙古族的《江格尔》和柯尔克孜族的《玛纳斯》;有壮族的刘三姐歌谣、彝族的《阿诗玛》长篇叙事诗等少数民族著名的口头文学经典;有汉族流传久远的著名传说如梁祝传说、孟姜女传说、董永传说、西施传说、济公传说、白蛇传传说等;也有耿村民间故事、青林寺谜语等,至今仍在民间鲜活流传,散发着具乡土气息的民间文学形态。

[利用互联网传播非物质文化遗产的思考] 非物质文化遗产 传播 摘要:互联网作为新型的传播媒介,由于其特殊的性质和功能,对非物质文化遗产的传播起着重要的作用。利用好互联网这个传播平台,能够超越时间和空间的限制,扩大非物质文化遗产传播的受众范围,提高非物质文化遗产的传播效果,为非物质文化遗产的传播提供新的路径。 关键词:互联网非物质文化遗产宣传和传播 联合国《保护非物质文化遗产公约》将非物质文化遗产保护的主要措施确定为:“采取措施,确保非物质文化遗产的生命力,包括这种遗产各方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬和传承。”①“确认、立档、研究、保存、保护”是基础性的工作,“弘扬、传承”是保护的目标,而要达到这个目标,就要进行“宣传”。宣传从传播学的角度讲,就是传播。任何一种文化必须要通过传播和交流,才能获得生命力。非物质文化遗产也必须在不断的传播和交流中获取更大的生存和发展空间。 传播要通过一定的媒介来完成。选择有效的媒介来加强非物质文化遗产的传播,将会更有效地提升非物质文化遗产的传播力度和效果。非物质文化遗产的“社会性”、“多样性”和“活态性”等特征决定了非物质文化遗产的传播需要对传播媒介进行精心的选择。在所有媒介中,互联网作为一种新型媒介,对于非物质文化遗产的传播有着独特的作用。 互联网扩展了非物质文化遗产的传播基础

非物质文化遗产在样式和内容上表现出多样性。按照《国家级非物质文化遗产名录》可以归纳为十大类别:民间文学、传统音乐(民间音乐)、传统舞蹈(民间舞蹈)、传统戏剧、曲艺、传统体育和游艺与杂技(杂技与竞技)、传统美术(民间美术)、传统技艺(传统手工艺)、传统医药、民俗。在这十大类之中又呈现出千姿百态的具体内容和样式。这样多的内容和样式,传播媒介的容量是难以承受的。就一个非物质文化遗产代表作而言,用某一种传统媒介进行详尽、全面而又系统的传播就不可能,因为它的容量有限。但是互联网却不会受容量的限制,它的超大容量可以完整地对非物质文化遗产进行传播。《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》指出:“要运用……数字化多媒体等各种方式,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录,建立起档案和数据库。”②从传播学角度讲,互联网媒介扩展了传统媒介的可保存性和可查阅性特征(许多报纸和杂志也利用互联网的这一优势,专设了电子报)。我们应该充分利用互联网的优势,将众多的非物质文化遗产信息(如遗产分布、遗产种类、遗产代表作、传承人、保护方式、传承方式等)进行数据化处理,建立非物质文化遗产数据库、教育网站、在线图书馆、数字博物馆等,让数据资源库和网站成为非物质文化遗产传播的平台、基地、中心,让受众通过这些平台、基地、中心,方便、快捷、灵活、自由地了解、认识各种内容和样式的非物质文化遗产。 互联网扩展了非物质文化遗产的传播空间 互联网改变了人们的时空观念,在传播时,不受地理和自然环境的限制,使非物质文化遗产的传播突破了空间和时间的限制,为非物质文化遗产获得了更为广泛的传播空间。华夏五千年文明创造了丰富多彩的非物质文化遗产内容和样式,这些内容和样式像珍珠一样散布于中国的大江南北、长城内外。从第一批和第二批国家名录的分布情况看,全中国(包括台湾、香港和澳门)都有非物质文化遗产代表作入选,而且随着非物质文化遗产保护工程的不断深入,根植于各地和各民族之中的非物质文化遗产会被进一步挖掘出来。要想让国人更多地知

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/186965748.html, 非物质文化遗产的传播现状研究 作者:李丽珍 来源:《度假旅游》2018年第08期 摘要:该文分析了非物质文化遗传传播的主要途径,探究了非物质文化遗传传播存在的问题,并从完善相关非物质文化遗产保护传播制度,完善非物质文化遗产保护传播组织结构,培养非物质文化遗产传播人才,建立完善的传播体系三方面分析了非物质文化遗产传播的有效对策,对于实现非物质文化遗产的有效传播继承是一种促进。 关键词:非物质文化遗产;传播;现状 中图分类号:H159 文献标识码:A 文章编号:1009-1672-7517(2018)08-0082-03 非物质文化遗产是民族文化的精华部分,但非物质文化遗产在传承问题上还不能令人满意,很多优秀的非物质文化遗产在历史的长河中被淹没,这是很令人痛惜的事情。要保障非物质文化遗产的有效传承,必须要加强其传播,积极研究非物质文化异常传播中存在的问题,扩大传播途径,使更多的人参与支持非物质文化遗产的传播,这对于促进非物质文化遗产的有效传承具有积极的作用。 1 非物质文化遗产传播的主要途径 目前,非物质文化遗产传播的方式比较单一,对外界的影响力不是很大,这就导致非物质文化遗产传承受到影响。一般而言,非物质文化遗产主要通过以下三种途径实现传播的。第一,通过大众媒体宣传实现传播。大众媒体宣传的受众量较为庞大,并且具有一定的权威性,能够达到较好地宣传非物质文化遗产的效果。其中电视和报纸宣传这种途径最为常见,随着互联网技术的发展,互联网也逐渐成为非物质文化遗产传播的重要途径。第二,通过政府的会展、节庆活动实现传播。政府在非物质文化遗传传播中发挥着积极的引导作用。政府通过一些会展和节庆活动,积极地宣传本地区的非物质文化遗传。通过这种宣传既能够实现招商引资的目的,同时对本地区的文化也是一种很好的传承。在会展节庆活动中,政府会结合地区的文化特点,积极打造地区名片,宣传地区的文化和发展优势。一般而言,这种活动是通过政府主导,各部门协助承办的,通过活动,使更多的人参与到进来,对地区非物质文化遗产进行了解。政府也会积极引入媒体报道对活动进行报告,对相关非物质文化遗产进行报告,通过有力的报道,使更多的社会团体和个人参与到活动中,进一步促进非物质文化遗产的有效传播。第三,通过游客的口碑实现传播。非物质文化遗产往往与旅游活动融合在一起,在不同的旅游项目中,游客不仅能够领略到秀美的自然风光,也能够感受到不同地区的文化风情,这些都是吸引游客的重要砝码。通过旅游活动,游客对相关地区的文化遗传有更为深入的了解,在了解的基础上,游客会宣传这种非物质文化遗产,从而达到有效传播非物质文化遗产的效果。在互联网环境下,很多游客会通过网络手段对非物质文化遗产进行传播,这种方式的效果更好。比如,游客通过晒照片方式展示不同地区的文化风貌,这种方式传播非物质文化遗产更为直接生

附件2 《食品中可能违法添加的非食用物质名单》(征求意见稿)编制说明 一、修订背景 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《两高司法解释》),为有针对性地打击在食品生产经营过程中蓄意违法添加非食用物质的行为,警醒食品生产经营者和从业人员严格守法并按相关国家食品安全标准生产经营食品,切实保护人民身体健康,促进食品行业健康安全发展,我委会同有关单位对原卫生部公告的6批《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》进行了清理、整合,现提出《食品中可能违法添加的非食用物质名单》(征求意见稿)(以下简称?黑名单?)。 二、修订原则 判定一种物质是否需要列入?黑名单?,根据相关法律、法规、标准的规定,可以参考以下因素: (一)不属于以下范围的物质:传统上认为是食品原料的物质、批准使用的新资源食品、食品安全相关部门公布的食药两用或作为普通食品管理的物质、列入我国食品添加剂(符合《食品添加剂使用标准》(GB2760)及国家卫生计生委食品添加

剂公告)和营养强化剂品种名单(符合《食品营养强化剂使用卫生标准》(GB14880))的物质。 (二)对人体健康的影响。即该物质是否真正存在食品安全隐患,是否能够对人体造成较大的健康风险。 (三)是否属于经济利益驱动的非法添加。即违法使用后是否获利。 (四)违法添加所造成的社会影响。即违法使用后是否对社会公共安全造成重要影响。 三、修订过程 我委会同有关部门成立了?黑名单?名单审查专家组和检验方法专家组,成员包括相关部门和行业协会,制定了专家组章程,确定了专家组工作机制。分别于2012年、2013年、2014年召开了5次专家研讨会,对?黑名单?进行了讨论。 四、修订的主要内容 (一)对各部门新提出的建议纳入?黑名单?管理的物质进行了审查,在工业用或其它非食品级物质中新增?工业硫酸铜?,可能违法添加的食品品种为?加工皮蛋?;抗菌药物类的非食用物质新增?硝基呋喃类?;非食用物质新增?过氧化苯甲酰?,可能违法添加的食品品种为?小麦粉?。 (二)为避免重复管理,属于农业部管理的在种植、养殖环节可能非法使用的相关物质不再列入本?黑名单?。根据《两高司法解释》第二十条提出的?国务院有关部门公告禁止使用

中国的物质文化遗产 一、据所资料显示: 至2010年8月,中国已有40处自然文化遗址和自然景观列入《世界遗产名录》,其中文化遗产25项,自然遗产8项,文化和自然双重遗产4项,文化景观3项。 例:1、周口店北京人遗址1987.12 文化遗产 2、甘肃敦煌莫高窟1987.12 文化遗产 3、山东泰山1987.12 文化与自然双重遗产 4、长城1987.12 文化遗产 5、陕西秦始皇陵及兵马俑1987.12 文化遗产 6、明清皇宫:北京故宫(北京)1987.12 、沈阳故宫(辽宁)2004.7 文化遗产 7、安徽黄山1990.12 文化与自然双重遗产 8、四川黄龙国家级名胜区1992.12 自然遗产 9、湖南武陵源国家级名胜区 1992.12 自然遗产 10、四川九寨沟国家级名胜区 1992.12 自然遗产等等 二、当中国越来越多的世界遗产出现在旅游宣传片里的时候,当越来越多的中国风景名胜因入选世界文化遗产而声名鹊起的时候,有人欢呼,有人担忧。在世界遗产保护和旅游开发之间,已经处于世界遗产第三大国的中国感到了困惑:是大力利用,还是大力保护?是赢利为主,还是不计收入? A 管理体制:地方管理还是国家统筹? 近年来,围绕世界遗产资源市场化经营建设问题,在政府部门、产业界和学术界,引起了不小的争论。其焦点,表面看是旅游资源的开发和保护之间的矛盾,实质上由于经营模式取向导致的管理体制的变革和地方发展要求与部门分割管理的冲突。我国应建立国家遗产管理局,直接管理国家级自然遗产、文化遗产及自然文化遗产,以克服目前政出多门、条块分割的局面,实现真正有效的保护。在理顺管理体制的同时,对国家遗产进行立法保护。我建议由国家把世界遗产集中管起来,成立国家遗产局,总管各种世界遗产。国内外的实践经验表明,如没有中央政府的统一管辖,世界遗产和国家公园难以实现有效的保护。处于转型期的我国,体制尚未理顺,法制不够健全,经济发展速度又快,这一问题显得尤其迫切,如不尽快解决,世界遗产或其他自然文化遗产一旦被破坏,即不可再生,难以复原。一个时期以来,有一种观点建议,在中

14 传媒热点 第1卷第2期 非物质文化遗产传播在传播本质上是一种特定文化传播,文化的传播是促进文化变革和创新的活性机制,所以说“一切文化都是在传播的过程中得以生成和发展的”。非遗的传播是一种传承手段,也是一种保护手段。我国在2006年设立文化遗产日以来,相关部门对非物质文化遗产的保护力度逐年提高,主流媒体的强有力地宣传使得非物质文化遗产被公众熟知,在短时间内掀起了一阵非遗认知和宣传的高潮。非遗的传播有其自有规律,不同的传播媒介都为非遗传播扩充了发展空间,如何利用好媒介优势,让非遗带给人们精神享受,同时发挥其教化民众和文化传承功能,值得我们进一步探讨。 一、亲身传播是非遗的传播本原 亲身传播是人类艺术传播活动中最为久远的传播方式,口传心教的亲身传播具有亲近性和强感染力,传统戏剧、说唱、舞蹈、杂技等都是师徒制的亲身传授。安徽的黄梅戏、陕西的秦腔、新疆的十二木卡姆、黑龙江赫哲族的伊玛堪等传统艺术是地域性、民族性生产生活方式的体现,是各民族文化审美、民族特点、宗教信仰等的凝结。亲身传播时,艺术家与观众同处一堂,有强烈的现场感染力。而改为远程传播,现场的乡野气息和空间感受就会大打折扣,非遗的文化魅力也会在传播过程中被“瘦身”。 二、大众传媒是主要方式 在当前的全媒体环境下,主流媒体依然控制大众传媒的大局,是传媒系统构建的中心。非遗信息以文字、图片、声音、影像的形式在报刊、广播、电视等媒介中传播,流向受众。关于非遗常识的宣传以公益广告为主,商业推广为辅。每年的文化遗产日,主流电视媒体都会提供重要时段来播放非遗传承保护的宣传片,还有非遗相关的歌曲、电视、电视剧等影像作品。 三、新媒体传播处于初级阶段 新媒体作为后起之秀,在传播方式、传播内容、传播渠道等方面与传统媒体有较大不同,不仅包括网络媒体和新媒体,还有传统媒体在融媒体建设方面开发的新媒体,比如湖南卫视的芒果TV、凤凰卫视的凤凰视频等。新媒体在传播非遗文化方面具有传统媒体没有的优势,即时性强、个性化、人性化、互动性强等特点。 1.即时性 新媒体可以兼容文字、图片、音频、视频等不同形式的信息,非遗活动的最新消息可以第一时间在网络平台发布,内容生产成本低廉,内容分发和传播时效性强,尤其是非遗的传承人和主办方开办的官方微博和微信客户端,甚至是手 机移动端,都可以实现非遗文化的自媒体营销推广,有利于非遗艺术家向自媒体运营者身份的转变。 2.个性化和人性化 新媒体面对互联网用户,内容生产要契合受众的审美需求和接受习惯。新媒体用户热衷于参与网络内容的分享、评论和转载,会对非遗文化进行二次生产,人际传播的人情味在字里行间会得到最大体现。如果能够以恰当的方式来展示非遗文化,网络受众会报以想象不到的传播效果。 3.互动性 非遗文化传播要依靠你我他共同努力,老一辈非遗传承人的口口相传的传播力有限,如果通过各种终端在线与他人进行互动交流,传播效果就会事半功倍。互动性是新媒体较传统媒体的优势,非遗传承人通过微博、微信等社交平台和直播、短视频等视频终端,与受众展开实时性交流,互动内容可以是图文和视频等多元形式,受众对信息的选择也可以根据自己的喜好而定。 四、融媒体对非遗文化传播的弊端1.文化内涵的传播流失 非遗文化在新媒体的传播,会受到新媒体传播方式、受众喜好的影响而产生不一样的传播效果。新媒体受众普遍年轻化,信息接收方式碎片化,在讲求点击量、播放量的新媒体平台很少能够深刻展示非遗文化的深厚内涵。大部分新媒体用户对非遗文化的阅览大多是基于猎奇心理,而想深刻了解非遗背后蕴藏的文化内涵的受众少之又少。 2.传播工具限制了非遗文化的魅力表现 传媒工具尺寸变小让非遗文化的传递充满遗憾。很多文化活动的现场感、气氛和情绪在媒介中流失,舞狮子赛龙舟的激烈雄壮、唱情歌对歌的打情骂俏、烧窑的热火朝天、雕刻花纹的小心翼翼凝神静气,一经剪辑再配以文字说明或是同期声配音就少了很多原作的质感和“味道”。作品的展示也因为尺寸的缩减充满遗憾,巨幅剪纸、刺绣微观了,而核桃雕、蛋壳雕等微观艺术却放大了,这都失去了实物展示带来的震撼感。 非遗传承人普遍生活在偏远地区,其生活环境和经济条件相对落后,传承人本身也不具备自我营销的能力和条件。因此,非遗利用新媒体传播的方式方法还有待于学界探讨。 参考文献: [1]柴颂华.基于SPET 视角下的非物质文化遗产传播生态研究[J]. 文艺评论,2017(02). [2]孟志军.非物质文化遗产传播策略选择[J].兰台世界,2016(04). 摘 要:非物质文化遗产是一个民族古老的生命记忆和活态的文化基因,凝聚着民族的集体智慧和情感精神,非物质文化遗产的传播有重要的现实意义。随着媒介技术的发展,传媒生态向着融媒体全面发展,非物质文化遗产在融媒体环境下呈现出不同的传播特点,而亲身传播依然是本原,是传统媒体传播是主要方式,同时新媒体传播呈现即时性强、互动性强、人性化以及个性化的特点,而不同的传播平台也有各自的弊端。 关键词:非物质文化遗产;融媒体;传播特点 中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:2096-5079(2018)02-0014-01非物质文化遗产在融媒体时代下的传播特点 孙永琪 (哈尔滨师范大学传媒学院,黑龙江 哈尔滨 150080) 作者简介:孙永琪,女,汉族,内蒙古突泉人,硕士研究生。研究方向:戏剧与影视学。