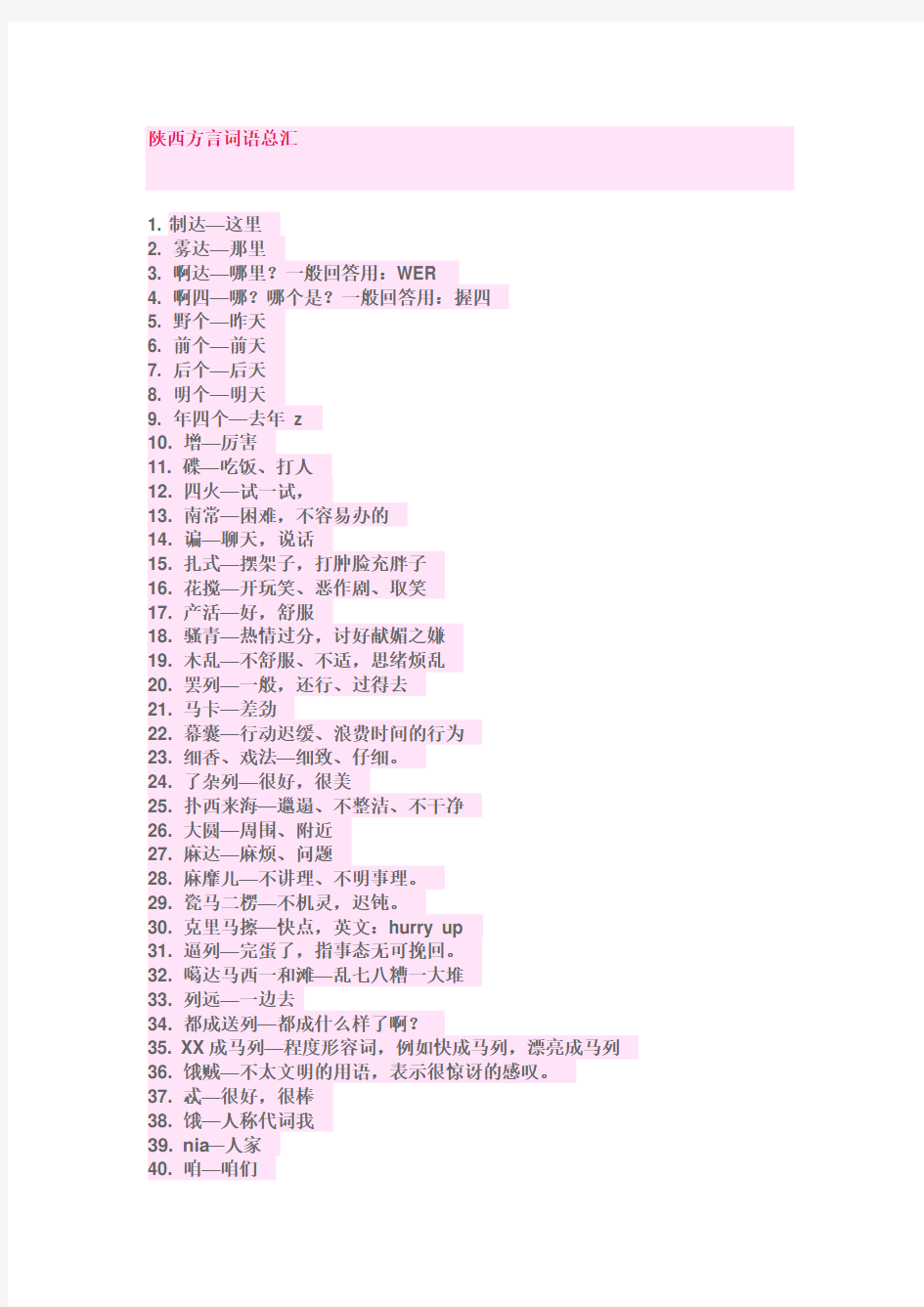

陕西方言词语总汇

1. 制达—这里

2. 雾达—那里

3. 啊达—哪里?一般回答用:WER

4. 啊四—哪?哪个是?一般回答用:握四

5. 野个—昨天

6. 前个—前天

7. 后个—后天

8. 明个—明天

9. 年四个—去年z

10. 增—厉害

11. 碟—吃饭、打人

12. 四火—试一试,

13. 南常—困难,不容易办的

14. 谝—聊天,说话

15. 扎式—摆架子,打肿脸充胖子

16. 花搅—开玩笑、恶作剧、取笑

17. 产活—好,舒服

18. 骚青—热情过分,讨好献媚之嫌

19. 木乱—不舒服、不适,思绪烦乱

20. 罢列—一般,还行、过得去

21. 马卡—差劲

22. 幕囊—行动迟缓、浪费时间的行为

23. 细香、戏法—细致、仔细。

24. 了杂列—很好,很美

25. 扑西来海—邋遢、不整洁、不干净

26. 大圆—周围、附近

27. 麻达—麻烦、问题

28. 麻靡儿—不讲理、不明事理。

29. 瓷马二楞—不机灵,迟钝。

30. 克里马擦—快点,英文:hurry up

31. 逼列—完蛋了,指事态无可挽回。

32. 噶达马西一和滩—乱七八糟一大堆

33. 列远—一边去

34. 都成送列—都成什么样了啊?

35. XX成马列—程度形容词,例如快成马列,漂亮成马列

36. 饿贼—不太文明的用语,表示很惊讶的感叹。

37. 忒—很好,很棒

38. 饿—人称代词我

39. nia—人家

40. 咱—咱们

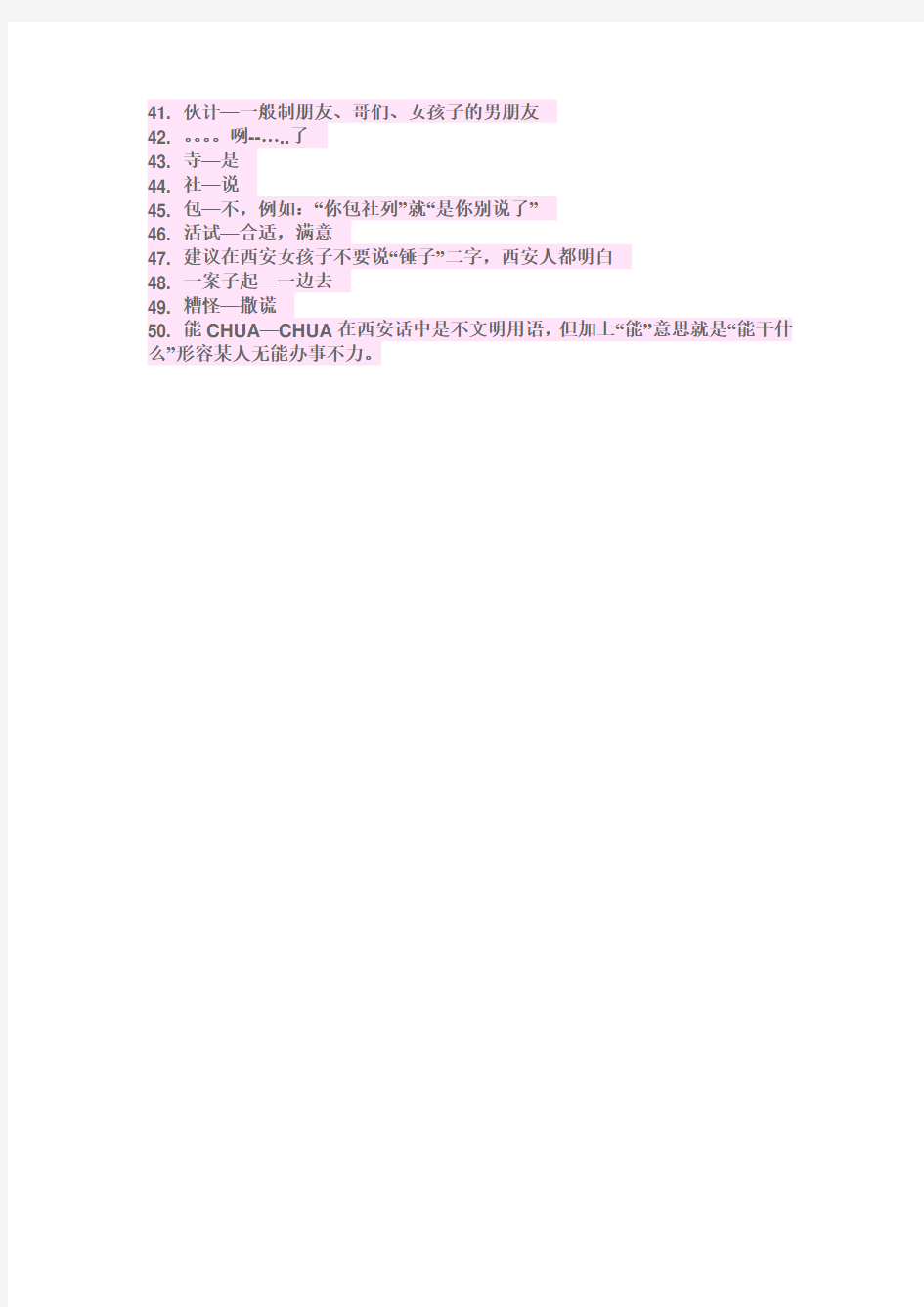

41. 伙计—一般制朋友、哥们、女孩子的男朋友

42. 。。。。咧--…..了

43. 寺—是

44. 社—说

45. 包—不,例如:“你包社列”就“是你别说了”

46. 活试—合适,满意

47. 建议在西安女孩子不要说“锤子”二字,西安人都明白

48. 一案子起—一边去

49. 糟怪—撒谎

50. 能CHUA—CHUA在西安话中是不文明用语,但加上“能”意思就是“能干什么”形容某人无能办事不力。

For personal use only in study and research; not for commercial use 陕西风情与陕西方言 ——附:陕西方言常用词 秦士 陕西地域辽阔,陕西方言种类繁多。但一般所说的陕西方言,指的是关中话,地域上则包括陕西的西安、宝鸡、咸阳、渭南、延安、铜川、商洛、安康八个地区,属北方方言,与我们通常所说的普通话相比,咬字重,声调低沉,短促有力。 陕西方言也保留了许多古汉语的词汇,语法结构简练,幽默风趣,有兴趣的朋友不妨随我去听听。——因 为用的是陕西方言,所以有些字是按方言的音写的,不是普通话用的“字”,诸位乡党可不要求全责备啊! 1 陕西农村人一赶早在巷子口一见面,大都有如下对话: “吃咧么?” “吃咧。” “吃的啥?” “米汤馍。” “咥(dié吃)咧几个?” “九个。” “饿的达呀,你咋奏跟个猪一样些!” 2 陕西人老朋友见面,为了表示亲热关系美,先是一顿嬉笑怒骂,拳打脚踢。 “你狗日的咋好长光景莫见咧?”给上一拳。 “羞你先人哩,还好意思说,也不给我用电话吱哇一声。”踢一脚。 “去你娘个脚!” “去你达奈腿!” 然后奏握手,正儿八经地说话。 说的不过是夜个弄咧些啥丢人现眼的事,今儿个有啥马眼事,明儿个预备挨些啥错等。 3 两个寒人在巷子口或大街道上闹纠纷咧,互相逗火,话说多咧,声高咧,就这样。 “你皮干啥哩?” “你皮干啥哩?” 后一句声音一定高于前一句。 “我给你娃说,少胡皮干!” “咋咧?” “你说咋咧?” “把你个碎猴!” “你才碎猴!” “咋家?” “你咋家?” 要是莫人劝,可能奏摞到一担尼咧。 4

农村人且的早,鸡叫三遍后,天麻麻明就起来咧,先上茅子倒尿盆,然后婆娘用笤除扫院子,男人一赶早奏到地里气奏活,晌午回来吃一哈饭,再干一后晌,天麻茬儿黑就收工。 早饭一般是米汤馍,一碟红萝卜丝或者寒菜。晌乎饭通常是捞髯面,碗底搁几片葱叶,一勺荤油。吃饭时,都蹴在自家门口的台台子上,端个老碗,把面挑的有三尺高,往嘴里刨的呼噜呼噜,奏是想炫耀一哈老婆的面擀的好。黑咧的饭十分简单,一碗煎水,一个辣子夹馍就打发咧。 陕西人莫事咧就谝寒传,七八个男的女的圪蹴在墙底哈,胡吹冒撂。谁要说一句不踏犁沟的话或者瓤人的话,大伙奏都成咧二杆子咧,一拥而上,揪他的耳朵,甚至扒他的裤子,闹得他吱哩哇啦乱叫唤。 农村人的日子,见天都是这个样子。 5 春天要种地,要给地里头上粪。得把锄、犁、耱、耙等嘎达马西从旮旯拐角倒腾出来,把牛马驴骡育得饱饱的,等地开咧,就忙活咧。 热天收麦,挣人得很,乏的人在地里光丢盹儿。吃几个油泼辣子夹软馍,一哈子就有劲咧,乃馍比啥啥都香。 秋天爱哈霖雨,哈多咧奏把房能泡失塌。碰上哈冰溜子,能把恩颅砸几个豁豁。 冬里冻的要死,莫事咧就窜到被儿窝里,和婆娘说些屁不顶的话,给娃们胡谝城里的洋楼,门面房里的洋货东西。 6 农村人的红白喜事,无非就是埋人、打发娃、娶媳妇、牙牙子满月等等,一律叫过事。 过事要寻门户,埋人要送献餮,打发女子、娶媳妇要送料子布,娃满月要送挈子。 过事奏要吃席,奏要割肉买菜,请厨子,叫隔壁邻伸的人帮忙。掌柜的负责料理好各种嘎西马达的事,招呼好头前人、舅家爷、舅家母;屋里人管理锅碗瓢盆,安排妇女择菜洗碗倒恶水。 过事咧,大事碎事总得有个丈夫,丈夫不是老婆的老汉,是主事人。 席桌要用展布抹得净净的,要摆酒盅盅,菜碟碟。吃席时不要太丧眼,吃一筷子,停一筷子;夹一口菜,咬一口馍。吃到中间时,尽量不要往后院跑,憋不住咧跑咧,回来要记着洗手。吃毕咧临走,要给主儿家打个招呼。 事毕咧,主儿家还要谢承厨子、丈夫等劳苦功高的人。麻达着哩。 7 农村大人皮实,娃也皮实,扛得住风吹雨打,轻易不着凉不得病。要是挨咧啥挫,踢猪尻子一脚,奏把气消咧。心里头把做咧,窝到被儿里头闷一觉,奏啥都想开咧。 没钱人的日子总是挣挣巴巴的,就怕啥地方发麻达咧,弄失塌咧。亲戚朋友见咧面,总要问:“最近咋个相?”如果说“嘹得太太”、“嘹得很”,自然皆大欢喜;设乎说的是“莫松相”、“难场得很着哩”,就安慰一番,说几句宽心话。 见人不要说伤脸的话,不要把脸顶得平平的。遇事咧不要急里马慌的,扑西赖害的。为人办事要克利马嚓,不要圪圪拧拧的。有些鸡尻子掏蛋的急事,也要拿得稳稳的。 8 现在的农村人洗脸也知道用腻子咧,洗衣裳也懂得用洋碱洗衣粉咧。 平时渴咧也很少从水瓮舀凉水喝咧,而是从电壶里倒煎水喝;也知道龙井茶香,牛奶养人。也不再吃煎水泡馍咧,顿顿都有菜。 再不二糊糊地啥也不灵醒,也看看报纸、看看电视啥咧的,得空咧到网吧跟全国各地的婆娘碎娃谝谝闲传,怪有意思哩。萨达姆被美国人逮住那天,我奏是在网上看到的。 冰箱不是咱农村人买不且,觉得喔狗失的蛮费电、费钱的,喔电钱要买多少洋糖啊!电视一到黑咧都看,看电视里人家的日子摩里各缝的,酣水能流一脸盆子。 9 农村啥人都有。 对先生要尊重,有的先生会教书,有的先生会看病,都是好人。

摘要 文共分以下几个部分。绪论部分主要介绍乌鲁木齐历史原因形成的民族杂居状况,以及由此形成语言接触的结果,同时介绍了阿尔泰语系以及乌鲁木齐方言形成的地理条件。第一章讲述了特殊音素及其来源,第二章论述了乌鲁木齐汉语方言中的乌鲁木齐方言中借词的类别、融合借用方式等内容,第三章论述了乌鲁木齐汉语方言对民族语法的借用,特殊虚词、特殊虚词、特殊句式及其来源等方面。 通过语音、词汇。语法的差异分析,我们可以看到汉语方言布局和语义方面的特点,包括新疆乌鲁木齐地方文化特色和民族心理,甚至是措辞发展的源头。近些年来,随着大批移民的迁入,乌鲁木齐汉语方言也发生了一些小变化。随着经济文化的发展,尤其是人口流动,对于处在年轻状态的乌鲁木齐汉语方言还会持续变化 由于地理的特殊性,乌鲁木齐地域方言有着言语的特点其他本原的不同。《中国措辞地图集》把乌鲁木齐归为兰银官话北疆片图二乌鲁木齐地理位置及其措辞) 关键词:方言乌鲁木齐语音词汇特征语法特点 图二乌鲁木齐地理位置及其措辞 目录 一、乌鲁木齐方言语音概况 (一)声母系统 乌鲁木齐市方言共计有25个声母(包括零声母在内): P 般保变p‘盘篇婆m模慢文f 饭发胡ν翻万扶 t 但胆叠t‘谈炭帖n男恼愣l老连 ts杂作怎ts‘词辞蹭s散索四 ??这着折???吃池持?是式时?芍旋顺 t?江奖间t?‘枪跄倩?黏年粘?下席溪 k 高告咖k‘刊靠敲?昂盎x喊好鞋 安暗案 说明: 1)有舌根鼻音声母由[?];(二)韵母系统 乌鲁木齐市方言共计有32个韵母: 开口呼?? a?aiei??uanen?? 刺迟耳吧婆该北毛都搬门刚 齐齿呼iiai?i ?i?uiani?ia? 比家列巧求便苹枪 合口呼uuɑu?uaiueiuanuɑ?u? 姑花活快葵转逛顿 撮口呼yy?yanY?

四川方言与普通话语音的声母差异 宜宾口音在内的四川方言,仅就大多数地区而言,与普通话的声母差异,情况有三: 一、四川方言语音中比普通话多出有声母; 二、普通话中比四川方言语音多出有声母; 三、四川方言语音与普通话语音所采用的声母不同。 分述如下:一、四川方言语音中比普通话多出有声母。由于是对50年前的记忆,多出的声母原来用什么注音符号或拼音字母,已经留在了学生时代;笔者又毕竟不是语音专业人员,手里没有目前全面表示各种语音,甚至本主题讨论所涉及语音的现行表示方式的专业书籍或文献。因此,在以下叙述中,只能以自己权宜杜撰(只用于本贴主题讨论)的,希望通过描述和举例能为泡友理解的非专业符号表示。四川方言多出的声母为[ni:]和[gn],均为浊音. 1. [ni:]。发[ni:]时,气从舌颚间出,舌扁平;发音位置比普通话拼音字母的"n"靠后;发音时,摩擦通道较长,摩擦力较大。如宜、义(含仪、议等义与形旁组合字),你、泥、拟、凝,等。宜宾口音与普通话一样,也基本上没有这个声母,而分别成为宜宾口音和普通话的"y"(如宜、义等)和"n"(如你、泥、拟、凝,等)。 2. [gn]。气从舌、颚最后部(近喉部)发出,摩擦力也较大,有如"g"的软浊音。四川方言语音中的我(及如哦、俄、饿、鹅、娥等)、恶(及如垩)、额、厄、鄂(及如颚、萼、鳄、腭等)、讹、遏、……等。宜宾口音中除个别字使用这个声母(如我、恶、厄等)外,大多数与普通话声母相同(如哦、俄、饿、鹅、娥,讹,等);而重庆口音中,连"我、恶、厄"等,都几乎与普通话相同,只不过音节中口形变化的过程没有普通话清楚。记得,四川方言语音多出的上述声母,在50年前的汉语拼音字母表中,分别排列在g、k与h,和j、q与x之间,与其他由4个一排的声母,组成了较为整齐的方阵。即: b p m f d t n l g k [gn] h j q [ni:] x zh ch sh r z c s 二、普通话中比四川方言语音多出有声母。普通话中比四川方言中大多数地区的语音多出的声母就是人们熟知的翘舌音:zh、ch、sh。因此,四川方言中大多数地区的居民,在学说普通话时,都要下相当大的功夫,才能从自己的全部z、c、s中,准确剥离出zh、ch、sh来。 " 大多数"以外的少数地区,即由自贡市市区及富顺县,内江的隆昌县及宜宾县北部(靠近自贡市区部分)、泸县靠近富顺县的边界地区组成的连片翘舌音地区;

陕西方言大全 形容类: 用人的某一器官形容: 眼:好看叫顺眼,讨厌叫训眼,麻烦叫麻眼,难看叫伤眼,不讨人爱叫白眼,勾心斗角叫玩心眼,脾气暴躁叫毛眼,死不认帐叫瞪白眼,束手无策叫干瞪眼,事情乱叫没眉眼,另眼看叫翻白眼,盼人究叫害红眼,向上看叫势利眼,有点子有办法叫有板眼,心胸窄气量小叫小心眼。 手:系陕南一带多用,熟练叫老物,帮忙叫搭手,紧俏叫抢手,出售叫脱物,小偷小摸叫三只手,谨慎肯干叫挖抓手。 脚:上坡叫爬脚,下坡叫力脚。走路叫拐脚,岔路叫撇脚,不穿鞋袜叫精脚,能干重活叫力脚。 气:关中一带常把发怒叫着气,遇到坏事叫晦气,自大叫傲气,痴呆叫二气,排场叫阔气,刻薄叫贪气,挨整叫受气,胡搅叫邪气,扭捏叫妖气,努力向上叫争气,老人康健叫福气,小孩聪明叫志气,心灵手巧叫灵气,痴头笨脑叫木气,办事漂亮叫美气,遇到好事叫运气,死人叫断气,慷慨大方叫爽气,穿戴时髦叫洋气,正直无私叫硬气。 用十二属相形容人: 奸得跟老鼠一样,犟得跟牛犊一样,凶得跟老虎一样,跑得跟兔子一样,大得跟飞龙一样,毒得跟蛇蝎一样,欢得跟马驹一样,绵得跟羊娃一样,灵得跟猴子一样,红得跟鸡冠一样,笨得跟猪脑一样,轻得跟狗尾一样。 用地理名词形容: 山:骄傲自满叫张山,耍半吊子叫争山,爱吹大话叫撂山,行动轻浮叫飘山。 水:掏腰包出钱叫出水,谋取非法所得叫捞油水,太罗嗦叫浆水,找不见叫落水。 用数字形容: 二 对懒汉无赖通常用:二溜子、二混子、二痞子、二赖子、二毛子等; 对一些精神或思维不正常的人通常用:二蛋子、二楞子、二杆子、二糊子、二不拉子、二货子、二荐子、二尚子、二八卦子等。 用定语的形容: 活泼好动的人猴的,心眼很多的人鬼的,穿戴时兴的人飘的,思想迟钝的人闷的,干活偷懒的人奸的,甩膀大干的人实的,逢迎献媚的人轻的,不听忠告的人瓷的,意气风发的人兴的,风面卖乖的人滑的,有本事的人能的,汉有耐的人肉的,爱逞能的人奔的,长的太聪明的人蛮的。

陕西方言大全,你都还记得吗? 13、瓜?(简化为:上尺下从):后面这个简化字竟然打不出来,所以老乡们整天用它,却不知道怎么写,也有情可原。此字念song,指男性的生殖器、精液之类;还有一个骂人的话“瓜屄(bi)”,陕西人读音gua'pi,就是指的女性的生殖器。可见,乡村野人用什么来衡量一个人。有人将瓜(上尺下从)写作“瓜怂”,是不对的。查一下字典就知道,怂,是惊怕的意思,与傻瓜的“瓜”不搭配; 14、甑(zeng)糕:关中许多人念做jin/jing'gao,是一种用米、枣混合蒸成的食品,甜而粘。甑,蒸食品的器具,去博物馆里看看就知道,早在青铜器时代就已大量使用。只是不知道这甑糕起源于何时; 15、多(duo)人:这种称谓现在的关中年轻人都不怎么用了,这一词以及因而赋予“多”这个字的一个重要涵义将消失!所以,要救一救方言!它承载了太多的文化!多,除了与“少”相对的意思外,多还有高尚、尊崇的意思。古书中经常有什么不足多、以什么为多的语句。现在关中人常说多(音tuo)人,是指长辈、老人。再看看“爹”字,父字下面一个多字,据某研究关中方言的专家说“爹”和关中人指父亲的“大”字,都起源于多字; 16、撴(dun)住:关中人说把什么抓住、抓紧,就说

撴住、撴紧,如:“把绳子撴紧,不敢丢!” 17、呇(men):一场大暴雨后,堡子被雨水呇了。指被水淹了。此字的原意为:水从地下涌出; 18、可憎:关中人常说某人可憎地很!指人不讨人喜欢、故意炫耀、矫情、不通人情等; 19、避:关中人让人走开、滚蛋,只用一个字避(pi),言简意赅,干净利落!有时还加个语气助词斯,避斯! 20、?:ba,大便,即是动词,又是名词。?下了!有时指发生意外、出事了,或者情况不妙。可英译为“Oh!Shit!”; 21、奘:大家通过《西游记》都知道了玄奘法师。可说起这名字的来头,连我也不知道。只是关中人说某人奘地很!脾气奘,就是指某人脾气厉害,语气生硬; 22、黡(yan)子:黑色的痣; 23、吝啬:关中人常说“看把你吝得!”“哪个家伙啬得很!”,把吝啬这个词汇拆开来用。吝,一般表示自己有某物而别人没有时,向别人炫耀;啬,则指某人有某物,但不给别人。两字略有区别; 24、霖雨:连续几日下雨; 25、霈(pei)雨:关中人把夏秋季来势迅猛、降雨量大的雨称作霈雨。查现代汉语词典,霈,即大雨。但字典注明是书面语用字。谁能想到陕西的老百姓口头上就在说呢; 26、莳(shi)弄:莳,移栽秧苗。莳花弄草,指栽种花

1、本材料供普通话水平测试第三项——选择、判断测试使用。 2、内容大致按词法和句法分类排列,词法在前,句法在后。量词、名词搭配表请参看另外一个文件。 3、本材料各语法类别下所列若干组句子,仅为举例性质,远非普通话与方言语法差异的全部,而且同一格式的句子(或词语)尽量不多举,测试命题时可按同格式替换、类推。 4、所列句子采用单一的选择题型,答案一般是普通话说法(题号右边标注*)放在前边,方言说法(题号后标“方”的)放在后边,命题时排列顺序应随机变动。 5、a≠b*,表示当a b两句表达的意思不同时,两句都是普通话的说法。a=b方,表示a b两句表达的意思相同时,b句是方言说法。 汉语普通话与各方言之间的差别,总的来说语音方面表现最突出,因此,在进行普通话教学和训练的过程中,首先抓住方言区语音上的难点是完全正确的。其次是词汇,这一部分要比语音上的差别小一些。相对前两者而言,普通话与方言在语法上的差别显得小得多,不过,决不能因此而忽视语法上的差别。事实上,语法上的差别虽然小些,某些突出的现象却非格外留心不可。例如有些方言区的人学说普通话很容易就会说出“你走先”“我有看”“你讲少两句”一类的句子来。这些句子格式都不合乎普通话语法规范,直接影响表达效果。 这里说的方言和普通话的差异,实际上主要是指在测试中表现出来的地方普通话(指处于方言向普通话过渡中的一种“中介状态”)和标准普通话之间的差别。同是差异和问题,在语音和语法上的表现又有不同。语音上的差异主要表现在地区上,不同地区有不同的差别和问题,主要是带着不同口音的地方腔。而语法差异则不同,有时不同方言区之间会相互渗透一些方言的句式或表达习惯,几个不同方言区可能在在同样的语法问题,所以我们在做语法差异对比时,不以地区分类,而是按不同问题的类型进行分类。 方言中有一些句式,似乎和普通话一样,比如广西方言说“我不比他好”,意思是“我没有他好”。孤立地看,这句话没有语法错误,因为普通话中也有这样的句式。但是普通话中“我不比他好”包含两层意思:一是“我没有他好”,二是“我和他一样”。广西话“我不比他好”只能表达前一层意思,如果要表达的是后一层意思,这种说法就错了。所以对于这一类句式,只有在一定的语言环境中才能判断出正误来。 一、词尾 普通话和各方言都有一些词尾,最常见的如“子、儿、头”等,但这些词尾用在什么词语里,普通话和方言不所不同。最常见的是“子”尾,但普通话说“虾”,不带“子”,江苏很多地方都说“虾子”。与此相反,普通话中的“袜子”,在吴方言大都说“袜”或“洋袜”。普通话的“鼻子”,吴方言说成“鼻头”。江淮方言中名词的“子”尾特别多,儿化普遍比普通话少,甚至完全没有儿化。普通话中的“明年、麦穗儿、豆角儿、鸡、蝴蝶、脸盆、嘴唇、脚底板儿、肚脐眼儿、裤头儿、面条儿”等,在江淮方言中说成“明年子、麦穗子、豆角子、鸡子、蝴蝶子、脸盆子、嘴唇子、脚底板子、肚脐眼子、裤头子、面条子”。“裤子”“帽子”,山西某些地区说成“帽的”“裤的”或“帽儿”“裤儿”,“狐狸”说成“狐的”“狐子”。山西方言还往往把儿化词语的“儿”尾去掉,前边的词语重叠。各方言区还有一些普通话中没有的词尾,如吴方言普遍有“厨房间、厕所间、客堂间”的说法,普通话都不带“间”字。南昌话中重叠副词的词尾“子”,相当于北京话的“儿”。总体上说,方言中的词尾比普通话用得多些。我们说普通话时,要多加注意,去掉这些词尾,或改用普通话的词尾。 a、腿变粗了。 b、腿子变粗了。(选对a* b方) a、我买了一顶帽子、一条裤子。 b、我买了一顶帽的、一条裤的。 c、我买了一顶帽儿、一条裤儿。(选对a* b c方) a、有一窝鸡都让狐狸吃了。 b、有一窝鸡都让狐的吃了。 c、有一窝鸡都让狐子给吃了。(选对a* b c方) a、灯丝儿又断了。 b、灯丝的又断了。 c、灯丝子又断的。(选对a* b c方) a、门上有一个眼儿。 b、门上有一个眼眼。(选对a* b方) a、把瓶子上的盖儿拧开。 b、把瓶瓶上的盖盖拧开。(选对a* b方) a、我捉住它的小腿,把它带回去。 b、我捉住它的小腿子,把它带回去。(选对a* b方) a、我就这样度过了童年。 b、我就这样子度过了童年。(选对a* b方) 二、这普通话中,指示代词“这”用来指代人和事物,表示“近指”,与“那”(远指)相对。在一些方言里常常没有“这”。 a、这支笔是谁的? b、支笔是谁的?(选对a* b方) a、这朵花真好看。 b、朵花真好看。(选对a* b方) a、这本书是我的。 b、本书是我的。(选对a* b方) 三、数量 福建等一些方言的称数法与普通话说法不大一样,有的方言区的人说普通话往往在数量上加以替代或省略。 a、他今年二十一岁。 b、他今年二一岁。(选对a* b方) a、我有一百一十八块钱。 b、我有百一八块钱。(选对a* b方) a、这大米有一千三百公斤 b、这大米有千三公斤。(选对a* b方) a、这座山有一千九百五十米高。 b、这座山有千九五米高。 c、这座山有一千九五为高。(选对a* b c方) a、距离考试还有一个多月。 b、距离考试还有月把天/月把日。(选对a* b方) a、我们写作业用了一个多月。 b、我们写作业用了一点半钟。 c、我们写作业用了点半钟。(选对a* b c方) a、他审阅了二百一十三个方案。 b、他审阅了二百十三个方案。(选对a* b方) 四、二与两 在普通话里,“两”一般只作基数词,“二”除了作基数词,还可以作序数词,但在一般量词如“层”的前面,“二”只能作序数词,“二层楼”是第二层楼的意思。“二”与“两”都作基数词的时候,意思是一样的,但是根据普通话的习惯,用法也有许多不同。一些方言的习惯说法也与普通话不一样。 a、二比二(竞赛比分)。 b、两比两。(选对a* b方) a、二比五。 b、两比五。(选对a* b方)

汉语方言分类 中国国内语言学家根据汉语分支的不同特点,把汉语划分为七大方言。分别为官话方言、赣方言、吴方言、湘方言、粤方言、客家方言、闽方言。 一、汉语官话方言 主要分布通行语中国北方地区各省区,以及四川、重庆、云南、贵州、湖北大部、广西北部、湖南西部和北部、江西沿江地区、安徽北部和江苏北部等地。官话人口占全国的70%以上。官话方言内部的一致程度比较高,相互通话没有多大困难。 官话方言内部按其语言特点一般可以分为 4个支系,即4个方言片(或称 4个次方言):华北官话、西北官话、西南官话和江淮官话。北京话为标准语。 华北官话分布在北方东部,通行于北京、天津、吉林、辽宁、黑龙江,河北、山东、河南等8省市,以北京话为代表。 西北官话分布在北方西部,通行于山西、陕西、甘肃、内蒙古、宁夏、青海、新疆等七省区,以西安话为代表。 西南官话分布在南方西部,通行于四川、贵州、云南、湖北大部份、湖南、广西北部等6省区,以成都话为代表。 江淮官话,俗称下江官话,分布在南方东部,通行于长江中下游安徽、江苏、江西部份沿江地区,以扬州话为代表。

二、非官话方言 主要分布在我国东南部,包括赣方言、吴方言、湘方言、粤方言、客家方言、闽方言等6种方言。非官话方言区面积小,可是方言差别大,彼此一般不能通话,甚至在同一个方言区内部交谈都有困难。 赣方言:江西大部,湖南东部,福建西北部,湖北东南部,安徽西南部,以南昌话为标准语。 吴方言:江苏南部,浙江大部。以苏州话为标准语。 湘方言:湖南大部,广西壮族自治区北部,以长沙话为标准语。 粤方言:广东大部,广西壮族自治区东南部,以广州话为标准语。 闽方言:福建,台湾,广东的潮州、揭阳、汕头,海南,以厦门话为标准语。 客家方言:广东省东部和北部,福建西部,江西南部,台湾,以梅州话为标准语。

陕西关中方言大全 牛B—扎式 惊讶—我的神啊笨蛋—瓜怂 懒惰—死人 试试—试火 缓慢—幕囊 没门—莫项 还行—罢咧 坏蛋—哈怂 批评—弹嫌 困难—难常 厉害—增怂 说话—谝闲传 心烦—木乱 是吗—得是 撒谎—糟怪 吱声—言传 乞丐—要饭 完蛋—逼咧 ; 小朋友—碎怂 不讲理—麻迷 舍不得—涩皮 无所谓—怂管 同乡人—乡党 不和—不卯 干扰—打搅 发痒—害咬 适合—刚好 断绝—拉倒 马虎—毛草 矮人—矬子 体胖人—福太 瘦人—干猴 不行—失气 笛子—篾管 胡琴—弦弦

小锣—当当 梆子—咣咣 铙钹—镲镲 唢呐—喇叭 烧饼—饦饦 干面—粘面 糊糊—搅团 馒头—蒸馍 饺子—煮角 棉鞋—窝窝 快点—可里麻擦 迟钝—瓷马格登 不讲道理的人-麻糜儿 不正经—崽拐 对-奏是 结束—毕了 巴结人—舔尻子 出外散步—转转 向别人表功—摆亏欠 嫌弃讨厌—走远 无关紧要—提不上串 左顾右看—卖脸 挑剔毛病—弹嫌 办事周密—严攒 脾气暴躁—脏板 不多不少—刚谄 歪曲事实—胡粘 调皮淘气—捣蛋 大声哭嚎——唤 骂人隐私—揭短 背后告人—干板 梆子戏—莲花落 蛮干胡扑的人—二百五不顺眼的人或者事—丧眼没问题—没麻达

逛—浪 节约—细发 丢盹—打瞌睡 冒失-张 没门路-没眼隙 结实—瓷实 皮实—经得住摔打 害怕—怯火 思绪烦乱-木乱 还行——罢列 差劲-马卡 行动-迟缓—幕囊 邋遢-扑西来海 麻达-麻烦、问题 完蛋了-毕咧 乱七八糟一大堆—噶达马西一河滩一边去——趔远 干脆利落——麻利 哥们—伙计 你别说了—你包说列 一案子起-一边去 赶快——圪利麻擦 不机灵-瓷麻二愣: 怎么了-咋咧 偏僻角落-疙崂夹巷:、 太笨了-瓜实了: 什么东西—啥货 打你一巴掌-扇你一撇儿子 笨蛋-闷耸 增地很-厉害 恶作剧-花搅、 好舒服-颤活 热情过分讨好献媚-骚轻 说不该说的话—皮干 这里-只达 那里-勿达-

陕西方言词语总汇 1. 制达—这里 2. 雾达—那里 3. 啊达—哪里?一般回答用:WER 4. 啊四—哪?哪个是?一般回答用:握四 5. 野个—昨天 6. 前个—前天 7. 后个—后天 8. 明个—明天 9. 年四个—去年z 10. 增—厉害 11. 碟—吃饭、打人 12. 四火—试一试, 13. 南常—困难,不容易办的 14. 谝—聊天,说话 15. 扎式—摆架子,打肿脸充胖子 16. 花搅—开玩笑、恶作剧、取笑 17. 产活—好,舒服 18. 骚青—热情过分,讨好献媚之嫌 19. 木乱—不舒服、不适,思绪烦乱 20. 罢列—一般,还行、过得去 21. 马卡—差劲 22. 幕囊—行动迟缓、浪费时间的行为 23. 细香、戏法—细致、仔细。 24. 了杂列—很好,很美 25. 扑西来海—邋遢、不整洁、不干净 26. 大圆—周围、附近 27. 麻达—麻烦、问题 28. 麻靡儿—不讲理、不明事理。 29. 瓷马二楞—不机灵,迟钝。 30. 克里马擦—快点,英文:hurry up 31. 逼列—完蛋了,指事态无可挽回。 32. 噶达马西一和滩—乱七八糟一大堆 33. 列远—一边去 34. 都成送列—都成什么样了啊? 35. XX成马列—程度形容词,例如快成马列,漂亮成马列 36. 饿贼—不太文明的用语,表示很惊讶的感叹。 37. 忒—很好,很棒 38. 饿—人称代词我 39. nia—人家 40. 咱—咱们

41. 伙计—一般制朋友、哥们、女孩子的男朋友 42. 。。。。咧--…..了 43. 寺—是 44. 社—说 45. 包—不,例如:“你包社列”就“是你别说了” 46. 活试—合适,满意 47. 建议在西安女孩子不要说“锤子”二字,西安人都明白 48. 一案子起—一边去 49. 糟怪—撒谎 50. 能CHUA—CHUA在西安话中是不文明用语,但加上“能”意思就是“能干什么”形容某人无能办事不力。

西安方言,属北方方言,它与普通话相比较,语音、词汇、语法基本相同,只是语调稍有差异。西安方言咬字较重,因而发生许多音转,和普通话比较,声调低沉,短促有力,缺乏抑扬委婉之感。《陕西通志》载:“音中商,其言舌举而抑,声清而杨。”正是此意。 西安,为周、秦文化发祥之地。秦统一六国文字,实行了一条“凡与秦文异者,罢之”的政策,因而,许多古音古字古词汇保留在民间至今。西安又是汉、唐的都城,为文人墨客云集之地。因此,也使得相当一部分古汉语词汇在当地民间得以保留。它的语法结构简练,语言幽默、风趣,反映在大量的日常生活用语和歇后语、民谚之中。 一生活用语 麻麻明:黎明。麻茬儿黑:天刚黑。料天地里:露天。掖黑:昨天晚上。掖个:昨天。见天:每天。后晌:下午。前个:前天。碟:①打,②吃,如“你一顿蝶几个馍?”丧眼:眼馋。瓷实:结实。细发:节约、仔细。长得耨:长得漂亮、俊俏,如“这娃长得耨的很。” 嘎达码西:杂乱。凉咧:感冒、冷了。摩棱格缝:完美。上马失却:不干净。红堂瓜水:健康。瓷:坚固、厚实;圪蹴:蹲下。上粪:施肥。上后:大便。尸气了:食物腐烂、变质发生异味。甘早:清早。即起:拂晓。不美气:不太好、不完整。丢盹:打瞌睡。天干了:天旱。打平伙:几个人凑钱去馆子吃一顿。腿粗:喻有坚实的靠山。旮旯:拐角。卖眼:东张西望。捏各:刚好。挪窝窝:初生儿首次去舅家。浪:逛,如:“我刚到街上浪了一回”。千烦:爱说不必要的话或是非话,不讨人喜欢。张:冒失。没麻达:没问题。黑不溜丘:黑得难看。没眼隙:没门路。蜘蛛拉蛋:说话冗长,罗嗦。出麻达了:出了麻烦,出了问题。塌火:没成功。怯火:畏惧、害怕、胆子小。挣挣巴巴:勉强。一老:常常。皮实:经受得住摔打。单撇手:独自一个。稀样儿:样子好看。罢罢子:最后;剩余。吱哇:喊叫。 二交往用语 不踏犁沟:比喻人不讲道理。捏瑞:办事磨姑、拖拉。胡吹冒撂:吹牛、说大话,说话不负责任。有足尽:知足。咋个像:怎么样。啊达家:哪里去。要娃:女人生孩子。巷了:赌输了钱。品麻:拿架子。出水:出钱;有病发汗。木囊:行动迟缓、有暮气。万货:骂人语,即“啥东西”。失塌了:损坏东西;指人失踪。合页:价格适宜。得能:逞能。巴擢:事不顺心。胡吣:吹嘘,乱说。日眼:丢人显眼。害娃呢:怀孕。碎猴:顶小的东西;小娃。球势:训斥人用语,即“啥样子”。难场:办事有困难。拾弄人:捉弄人。捞娃:接生。鬼气:很神秘。下气:陪不是。粘麻缠兮:事情办得乱糟糟的。克里麻察:行动敏捷、办事利索。打发娃:又称出门,即女子出嫁。相看人:鳏寡人订婚时初次见面。办人:鳏夫结婚。后走:寡妇改嫁。真马眼:真马哈。塞黑拐:行贿。耍奸:偷懒、不卖力。挨搓:受惩罚。听墙根:隔墙窃听他人私语。耙耙重:大小事都想捞一把。定得平:指人冷淡、不和气。舍得出水:舍得花钱。贵贱不准:无论如何也不允许。冒说:无根据地乱说。逗火:挑衅。伤脸:使人丢面子。饰诡掏炭:弄虚作假。干撩联:束手无策。骚轻:无味地向别人献媚讨好。二腻八争:做事慢腾腾,想做又不想的样子。面光光:在人前,面子上过不去。渗渠:行贿。遭怪:说谎。嚷人:讽刺、嘲弄人。撩执人:有意让人丢丑。磨牙:纠缠、唠叨。反乱:做小本生意,贩卖东西;轻举妄动。胡求码茬:毫不经意、轻率;马马虎虎。没相:做事无希望、成功不了。没情况、没戏:同“没相”之意。然终:关系密切融洽。咋家:能怎么样。抠锣仰板:指说话作事不讲理。捏琉璃:说谎。串门子:在近邻户闲坐。弥拉:采用不正当手法拉关系。谝闲传:拉家常、说闲话。训眼:在人前失礼。争究:争多论少。粘兮:事情麻烦。皮干:手痒、不安分。招祸:小心惹祸。 三指代用语 人称指代用语二乎:头脑不清醒的人。歪人:不讲道理、横行霸道者。瘪人:常被人

普通话与方言常见语法差异对照表 说明 1、本材料供普通话水平测试第三项——选择、判断测试使用。 2、内容大致按词法和句法分类排列,词法在前,句法在后。量词、名词搭配表请参看另外一个文件。 3、本材料各语法类别下所列若干组句子,仅为举例性质,远非普通话与方言语法差异的全部,而且同一格式的句子(或词语)尽量不多举,测试命题时可按同格式替换、类推。 4、所列句子采用单一的选择题型,答案一般是普通话说法(题号右边标注*)放在前边,方言说法(题号后标“方”的)放在后边,命题时排列顺序应随机变动。 5、a≠b*,表示当a b两句表达的意思不同时,两句都是普通话的说法。a=b方,表示a b 两句表达的意思相同时,b句是方言说法。 汉语普通话与各方言之间的差别,总的来说语音方面表现最突出,因此,在进行普通话教学和训练的过程中,首先抓住方言区语音上的难点是完全正确的。其次是词汇,这一部分要比语音上的差别小一些。相对前两者而言,普通话与方言在语法上的差别显得小得多,不过,决不能因此而忽视语法上的差别。事实上,语法上的差别虽然小些,某些突出的现象却非格外留心不可。例如有些方言区的人学说普通话很容易就会说出“你走先”“我有看”“你讲少两句”一类的句子来。这些句子格式都不合乎普通话语法规范,直接影响表达效果。 这里说的方言和普通话的差异,实际上主要是指在测试中表现出来的地方普通话(指处于方言向普通话过渡中的一种“中介状态”)和标准普通话之间的差别。同是差异和问题,在语音和语法上的表现又有不同。语音上的差异主要表现在地区上,不同地区有不同的差别和问题,主要是带着不同口音的地方腔。而语法差异则不同,有时不同方言区之间会相互渗透一些方言的句式或表达习惯,几个不同方言区可能在在同样的语法问题,所以我们在做语法差异对比时,不以地区分类,而是按不同问题的类型进行分类。

中国汉语七大方言的标准语语系 1、北方话(简称:北语):北京话为标准语(影响力强) 2、广东话(简称:粤语):广州话为标准语(影响力强) 3、江浙话(简称:吴语):苏州话为标准语,今多以上海话为其代表。 4、福建话(简称:闽语):厦门话为标准语,但影响力不强[我觉得嘛,在国内一般,但在国外,特别是东南亚还是影响力挺大的] 5、湖南话(简称:湘语):长沙话为标准语,影响力不强 6、江西话(简称:赣语):南昌话为标准语 7、客家话(简称:客语):梅县话为标准语,影响力比较强在广东省的梅州、河源客语区。其他地方或省份的客语区其影响力不强 1、粤方言 粤方言又称粤语或广东话,通行于广东省大部份地区,广西自治区的南和东部及港澳地区。以广州话为代表。此外,东南亚、南北美洲、欧洲各国、澳洲、南非等国家的华侨、华裔近90%的人都来自粤方言区,所以国外的唐人街里最流行的中国汉语,多为粤方言。粤方言在国外不但是一种最普遍和流行的汉语外,在国内它又是一种强势的方言。粤方言内部被分为8个片,但语音与标准粤语广州话相对来说比较一致。 (1)以广州话为代表的粤海片,通行地域:广东珠江三角洲地区、粤西地区、粤北地区部份县市和广西梧州地区。 (2)以台山话为代表的四邑片,通行地域:广东江门地区(新会、台山、江门市、开平、恩平和鹤山一部分)。 (3)以韶关粤语为代表的粤北片,通行地域:广东韶关地区,阳山、佛岗和英德市一部分。 (4)以阳江话为代表的高阳片,通行地域:广东茂名地区和阳江地区。 (5)以广西钦州话为代表的钦廉片,通行地域:广东湛江地区、广西钦州地区和广东雷州地区一部分。 (6)以惠州粤语为代表的惠河片(此片曾被棚民学者误为棚民方言的分支,尤其是广东河源居民,他们也象棚民研究者误认了自己是棚民人)。通行地域:广东惠州地区、河源地区和揭阳地区的普宁、揭西一部分,汕尾地区的陆河县和梅州地区的五华、兴宁一部分。 (7)以广西南宁话为代表的邕浔片,通行地域:广西南宁地区、玉林地区一部分。 (8)以广西玉林话为代表的勾漏片,通行地域:广西玉林地区和广西梧州一部分。 2、北方方言 又称北方话,中国南方人多贬称之为捞话或北佬话。这是有关北方方言曾被语言学者认为北方方言是汉语的一种含有北方胡语(北方各个游牧的少数民族)的成份最多的方言。以北京话为代表,通行语中国北方地区各省区,贵州、四川、云南以及华中地区的部份县市。北方方言分为四个次方言区: (1)华北方言,通行于京津两市几东北三省,河北、山东几河南六省。其中吉林、辽宁、黑龙江三省方言最接近北京话。

1、帽子戴地端,媳妇来地欢。帽子歪歪戴,媳妇来地快。 2、车子莫铃,压人不疼,车子莫闸,不准带娃。勾坐莫蒙字,缠些烂绳子,后带磨花子,别个烂卡子! 3、罗罗面面,油馍串串,猪肉扇扇,罐罐,我娃是个福蛋蛋!福里生,福里长,从小就能把福享。 4、屎巴牛点灯,点出先生。先生算卦,算出黑娃。黑娃敲锣,敲出她婆。她婆碾米,碾出她女,她女刮锅,刮出她哥。她哥上柜,上出他伯。他伯碾场,碾出黄狼。黄狼挖枣刺,挖出他嫂子。(“屎巴牛”即屎克郎。) 5、羞、羞、把脸抠,抠个渠渠种豌豆。人家豌豆打一石,咱的豌豆打一马牙罐。 |来自1楼2014-10-2610:08 ?

9、猴娃猴娃搬砖头,砸了猴娃脚趾头。猴娃猴娃你不哭,给你娶个花媳妇。娶下媳妇阿达睡?牛槽里睡;铺啥呀?铺簸箕;盖啥呀?盖筛子;枕啥呀?枕棒槌。棒槌滚得骨碌碌,猴娃媳妇睡得呼噜噜。 10、箩箩,面面,杀公鸡,擀细面。婆一碗,爷一碗,两个小伙两半碗。 |来自2楼2014-10-2610:09 进士 9 11、谁跟我、摇尾巴,一脚踢到沟底下。沟底下,有狼哩,把娃吓得胡藏(qiang)哩。 12、咪咪猫,上高窑,金蹄蹄,银爪爪,上树树,逮雀雀(qiaoqiao),逮下雀雀喂老猫。 13、嘚嘚喔喔!额(我)给财主干活,财主嫌我吃滴多,额给财主巴(拉:拉屎)一锅!财主嫌我吃滴少,额给财主巴(拉:拉屎)一袄! 14、队长用钱一句话,会计用钱帐上挂,用钱抽屉拿,社员用钱求菩萨。 15、月明夜,亮晃晃,开开城门洗衣裳。洗得干干净净的,捶得邦邦硬硬的,打发哥哥穿整齐,提上馍笼走亲戚。 16、月亮爷,明晃晃,我在河里洗衣裳,洗得白,捶得光,打发娃娃上学堂,读诗书,写,一考考上状元郎,喜报送到你门上,你看排场不排场。 17、泥瓦匠,住草房;纺织娘,没衣裳;卖盐老婆喝淡汤。种田的,吃;炒菜的,光闻香;编席的,睡光炕;做棺材的死路上。 18、饿死饿活、不给财东干活。豆豆短把勺,想搂稠的舀不着。早上吃饭晌午端,中午吃饭日压山,晚上喝汤鸡叫唤,你看可怜不可怜。 19、谁打我手,变黄狗。黄狗吃屎我喝酒,黄狗吃的吧哒哒,把我笑的哈哈哈。 20、鸡娃多了能下蛋,娃娃多了人心乱,如若不信这些话,听我来把口歌念:"老大得病老二看,老三提个大尿罐,老四拿个转,老五要吃,老六烧火老七擀,老八回来占老碗,老九见了连锅铲,老十气得干瞪眼。他大他妈都满怨,你看娃多谄不谄。

饿们陕西嘹匝咧陕西方言保留了许多古汉语的词汇,语法结构简练,幽默风趣,有兴趣的朋友不妨随我去听听。 1 陕西农村人早起在巷道见第一面,一般都有如下对白:“吃了么?”“吃了。”“吃的啥?”“吃的米汤馍。”“咥(音碟)了几个馍?”“四个。”“你和彘一样,那么能咥!” 2 陕西人老朋友见面,为了表示亲热关系美,先是一顿嬉笑怒骂,拳打脚踢。“你×日的咋好长光景莫见你咧?”给上一拳。“羞你先人哩,还好意思说,也不给我打个电话。”踢一脚。“去你娘的脚!”“去你大那腿!”然后就握手,正儿八经说话。谈前个弄了些啥球蹲脸事情,夜个给那个亏人的头头塞黑拐了,今个有啥马眼事,明个预备寻门户走亲戚,后个到戏院子听秦腔去。 3 两个闲人在巷道或大街道上闹纠纷了,互相逗火,话说多了,声高了,就这样。“你屁干啥哩?”“你屁干啥哩?”后一句声音一定高于前一句。“我给你娃说,少胡骚情!”“咋咧?”“你说咋咧?”“把你个碎猴!”“你才碎猴!”“咋家?”“你咋家?” 4 农村人起的早,起间鸡叫过三遍,天麻麻明就起来了,先上茅房倒尿盆,然后婆娘用条除扫扫院子,男人赶早就去地里劳动,晌午回来吃一下饭,再干一后晌,天麻茬儿黑就收工。早饭一般是米汤馍,一碟红萝卜丝。晌午饭通常是捞干面,碗底搁几片葱叶,一勺荤油,黑了饭食十分简单,一碗煎水,一个辣子夹馍就打发了。晌午吃饭时,都蹴在自家门口的讲台子上,端个老碗,把面挑得一尺高,往嘴里刨得呼噜呼噜,就是想显摆和炫耀。陕西人莫事了就谝闲传,七八个男的女的圪蹴在墙脚下,胡吹冒撂,谁要说一句不踏犁沟的话或者瓤人的话,大伙一拥而上,揪他的耳朵,甚至扒他的裤子,闹得他吱哇乱叫。农村人的日子,见天就这样。 5 热天收麦,挣人得很,乏得人在地里直丢盹。吃几个虚软白馍夹油葱辣子,猛一下就有力气了,那馍比啥啥都香。秋天爱下连阴雨,下多了把房子能泡日塌了,碰上落冰溜子,能把底脑砸几个疙瘩。冬天冻得要死,莫事了就蹴到被窝里,和婆娘说些球不顶的话,给娃们胡谝城里的洋楼,门面房里的洋货东西。春天要种地,要给地里头上粪。得把锄、犁、耱、耙等嘎达马西从墙旮旯倒腾出来,把牛马驴骡子育得饱饱的,等地开了,就忙乎了。 6 农村人的红白喜事,无非就是埋人打发娃娶媳妇呀呀子满月,一律叫过事。过事要寻门户,埋人送献餮,打发女子娶媳妇要送料子布,娃满月要送挈子。过事就要吃席,就要割肉买菜,请厨子叫隔壁、叫自家人帮忙,掌柜的负责料理好各种杂七杂八的事,招呼好头前人舅家爷舅家母;屋里人管理锅碗瓢盆,安排妇女择菜洗碗倒恶水。过事了,大事小事总得有个丈夫,丈夫不是老婆的老汉,是主事人。席桌要用沾布抹得净净的,要摆酒盅盅,菜碟碟。吃席时不要太搡眼,吃一筷子,停一筷子;夹一口菜,咬一口馍;吃到中间尽量不要往后院跑,跑了回来记着洗手;吃毕了临走了给主人家打个招呼。事毕了,主人家还要谢承厨子、丈夫等劳苦功高的人。麻达着哩!

陕西方言亲属称谓研究 【内容摘要】汉语中的亲属称谓蕴含着深厚的历史文化内涵,反映了中华民族家庭结构,社会组成,和文化渊源。陕西是中华民族文化的发祥地之一,陕西方言中的亲属称谓不仅在语音构词方面独具特色,同时体现出了鲜明社会文化特征。 【关键词】陕西方言亲属称谓词特点发展 亲属称谓是指以本人为中心,确定亲族成员和本族关系的名称,是基于血亲姻亲基础上的。汉语中的亲属称谓蕴含着深厚的历史文化内涵,反映着中华民族家庭结构,社会组成,和文化渊源。同时,考察亲属称谓词的变化能折射出社会生活,时代背景和和人们心理状态等的变迁。 陕西是中华民族文化的发祥地之一,相传“文字初祖”的仓颉就是陕西宝鸡人。陕西方言得天独厚,博大精深。从中可以了解到古老的华夏文化发展轨迹,又可领略到今人溢于方表的真情实感。研究陕西方言中的亲属称谓词,有助于进一步加深陕西地区文化特点的认识和研究。 一、亲属称谓词的构成。 1.从音节上看,陕西方言中的亲属称谓词主要以单音节词为主,如:爸、妈、爷、婆、姨、姑、哥等等。还有少数的双音节词,如:老姑、老舅、老姨等。 2.从声调上看,主要以阳平声调为主,如:爸(bá)、姑(gú)、哥(gé)、姐(jīé)等。 3.亲属称谓词主要是采用附加式构词法。最常见的是前加“老”和“大”。有的加了之后意义发生了改变。如:“老姑”是指父亲或母亲的姑母;“老姨”是指父亲或母亲的姨母;“老爷”是指曾祖父。有的则只是为了增加亲切感。如:对兄妹中排行最小的弟弟或妹妹常亲切地称之为“老妹”或“老弟”。 二、亲属称谓词的发展。 随着普通话的推行,陕西方言中的亲属称谓词也在不断发生着变化,方言中有些称谓已被其他称谓所代替,有的则已绝迹。 陕西方言中称“爸爸”为“答”或“爹”,现在这一称谓即将绝迹,但在大龄人中还能听到,常常是一个家庭中,三代对“爸”的称呼均不一样。 “妈妈”则称之为“娘”,现在已不常使用,通常称为“妈”。 “伯父”在陕西方言中通常被称之为“白白”,伯母则通常称之为“大大”这一称呼现在仍在普遍使用。 “舅妈”陕西方言中通常称之为“妗子”;外公不叫“姥爷”而称之为“魏公”;这些称呼在城市中已逐渐消逝,但在农村仍在普遍使用。 “屋里人”陕西方言中常把媳妇称之为“屋里人”。过去的农家,男的在田间劳作,女的便在家纺织织布,内外分明,各行其事。久而久之,便形成了把女的称之为“屋里人”的称谓,就连《红楼梦》里也有这样的称呼。如:《红楼梦》第一百二十回有,袭人想:“······其实我究竟没有在老爷太太跟前回明就算了你屋里人。”这里的屋里人已与陕西方言中所指的已婚妇女含义大致相近。 三、陕西方言亲属称谓词中所体现出的社会文化特征 1.强调他称,体现尊敬。 亲属称谓词根据使用场合的不同,可以分为两类。一类是面称,是用于当面招呼的的亲属称谓词。另一类是背称,不用于当面招呼,常用在书信中或正式场合及向别人介绍时的亲属称谓词。无论是背称还是面称,都体现了对长辈的尊敬。 陕西方言在面称中为了表达对长辈的尊敬常强调他称,如:称呼老人一般前加儿孙辈的名字,如“某某他爷爷”或“某某他奶奶”;称呼平辈一般以自己孩子的称呼为标准,如:如果自己孩子的大娘则称之为“他大爷”“他大娘”或“某某他大爷”“某某他大娘”。对晚辈的

1.婆姨 陕北方言中称呼妻子或已婚女人为婆姨,民谣中也有“米脂的婆姨,绥德的汉。”把“妻子”称作“婆姨”在全国范围内并不多见,所以能看到的文献资料并不多。有学者认为,“婆姨”一词源于佛教。佛教称女居士为“优婆夷”。唐《敦煌变文》:“优婆赛者,近佛男也。优婆夷者,近佛女也。”“优婆夷”是梵语upasika的汉音译,在译经里经常简作“阿姨、阿夷”,三国时已有之。当初佛教传入中国时,信奉的人并不多,但是到了后来佛教兴盛时候,人人信佛、家家女居士,很多人的老婆都被称作是“优婆夷”。[2](P5)陕北方言中一个基本词汇竟然是来自于佛教外来语,笔者对此有些怀疑。因为基本词汇和人们的生活息息相关、密不可分,所以是本民族语言固有的可能性较大,从外族引进来一个新说法的可能性较小。汉语词汇非常丰富,指称“妻子”的说法有很多,除了“妻子”之外还有“内人、内助、妻小、媳妇、夫人、孺人、太太、娘子、婆娘”等。我们认为“婆姨”和汉语词汇中的“婆娘”最为接近。“老婆、婆娘”用来指称妻子早见于宋代,例如: ①西门庆道:“莫非是卖枣糕徐三的老婆?”(《水浒传》第二十四回) ②旁边就哭杀了玉英姊妹,喜杀了焦氏婆娘。(《醒世恒言》第二十六卷) 封建时代实行一夫多妻制。上至王公贵族、下至黎民百姓都能讨几房妻妾。而古代家庭中为了妻妾和睦,所谓家和万事兴,干脆肥水不流外人田,亲姐妹或者堂姊妹共事一夫,这样妻妾间少了争风吃醋,丈夫也落得个心安,何乐而不为呢?正如《大阪城的姑娘》里唱得那样:“带着你的妹妹、带着你的嫁妆一起嫁给我。”“姨”原指妻子的姊妹,因为同夫君就如同姐妹,所以后来便成为妾的通称之一了。后世还称妾为姨娘,如《红楼梦》里那个心如毒蝎、常怀嫉妒之心的贾政的小老婆“赵姨娘”。 可见,“婆姨”一词是对妻妾的统称。后来婚姻制度发生了改变,实行一夫一妻制了,但是“婆姨”称呼“妻子”的叫法仍然沿用下来了。 2.生活 陕北老年人把“毛笔”叫“生活”,的确是很有意思,但是分析起来却很令人费解。把“毛笔”叫“生活”并不仅限于陕北,甘肃、晋南、关中都有此说,而且很有来历,时间也不短,最晚在清代就有此说。用“生活”一词指代“毛笔”是很有意思的事,道出了古代文人的心声,即“万般皆下品,唯有读书高。”只有好好读书,谋取功名了,才能摆脱“劳力”之苦,才能生存下去。可见,古代文人的命运是悲哀的,手无缚鸡之力,四肢不勤、五谷不分,如若名落孙山、不能考取功名,其结局很可能是孔乙己式的翻版,穷困潦倒一生。旧式文人读书离不开写字,写字离不开毛笔,所以“笔”就是“生活”,“生活”靠得是“笔”,甚至有时候即便是没有考取功名,但是如果能用毛笔写得一手好字,也可以像孔乙己那样去谋生、去生活。 我国著名语言学家、北京大学的王福堂先生则有另一番见解。他说该词与唐代的一个传说有关。五代后周王仁裕《开元天宝遗事》中说:“李太白少时,梦所用之笔头上生花,后天才瞻逸,名闻天下。”可见“生活”应即“生花”。“生花”在传说中用来比喻诗才神奇地提高,但现在转而用来指毛笔的代称,就逐渐和传说失去了联系。[3](P296)可见王先生认为,“生活”即是“生花”的音变的结果,有个成语不是就叫“妙笔生花”吗? 笔者以为把“毛笔”叫“生活”或许是一种避讳的说法,是一个委婉语。因为“毛笔”的“笔”与女阴“屄”是同音字,为了文雅,只好换了一种说法。语言是文化的载体,禁忌语是社会禁忌这一文化现象在语言方面的具体体现。禁忌语包含多种不同的类型,或是神圣的、神秘的,或是不洁的、不祥的,或是令人窘迫的,甚至不堪入耳,令人愤怒的,不同的禁忌语有着不同的社会文化根源,它反映着人们的社会文化心理,并随着社会的发展变化而相应地产生变化。中华民族