最新鲁教版必修1第二单元第三节《水圈与水循环》教案

[课程目标]

1、知识目标:明确水圈的组成及主要的水体类型;了解水循环的途径、规模,理解水循环的地理意义;理解洋流的成因;解释、应用世界洋流分布规律;理解洋流对地理环境的影响。

2、过程与方法:通过阅读、观察地理图表,收集地理信息并进行整理和分析,通过各种活动,培养学生表达能力和地理思维能力。

3、态度与价值观:通过一些典型案例、现状的描述,增强学生对水资源,水环境的保护意识,养成节约用水的好习惯,并逐渐形成科学发展观。

[教具准备]

多媒体设备,自制多媒体课件,一幅世界洋流分布图。

[教学重点]

1、水循环的过程和意义

2、洋流分布规律和意义

[教学难点]

洋流的分布规律

[教学过程]

(多媒体展示从太空拍摄到的地球照片)同学们,从太空看到的地球表面大部是什么颜色?(蓝色)为什么会是这种颜色呢?

地球表面大约有71%被水所覆盖,地球又有“水球”之称。水是地球生命存在的重要条件,也是地球上分布最广泛的物质之一。水以固、液、气三态形式存在于空气、地表、地下及生物体中,它相互转化,不断循环运动,构成了一个相互联系的圈层——水圈。

本节我们就来共同学习水圈的组成及水的循环、运动。

第三节水圈和水循环[板书课题]

一、水圈的组成。

[活动]把全班学生分成若干小组,讨论①地球上的水有哪些存在形式?每组一位代表发言,比一比哪一组说出的形式多。

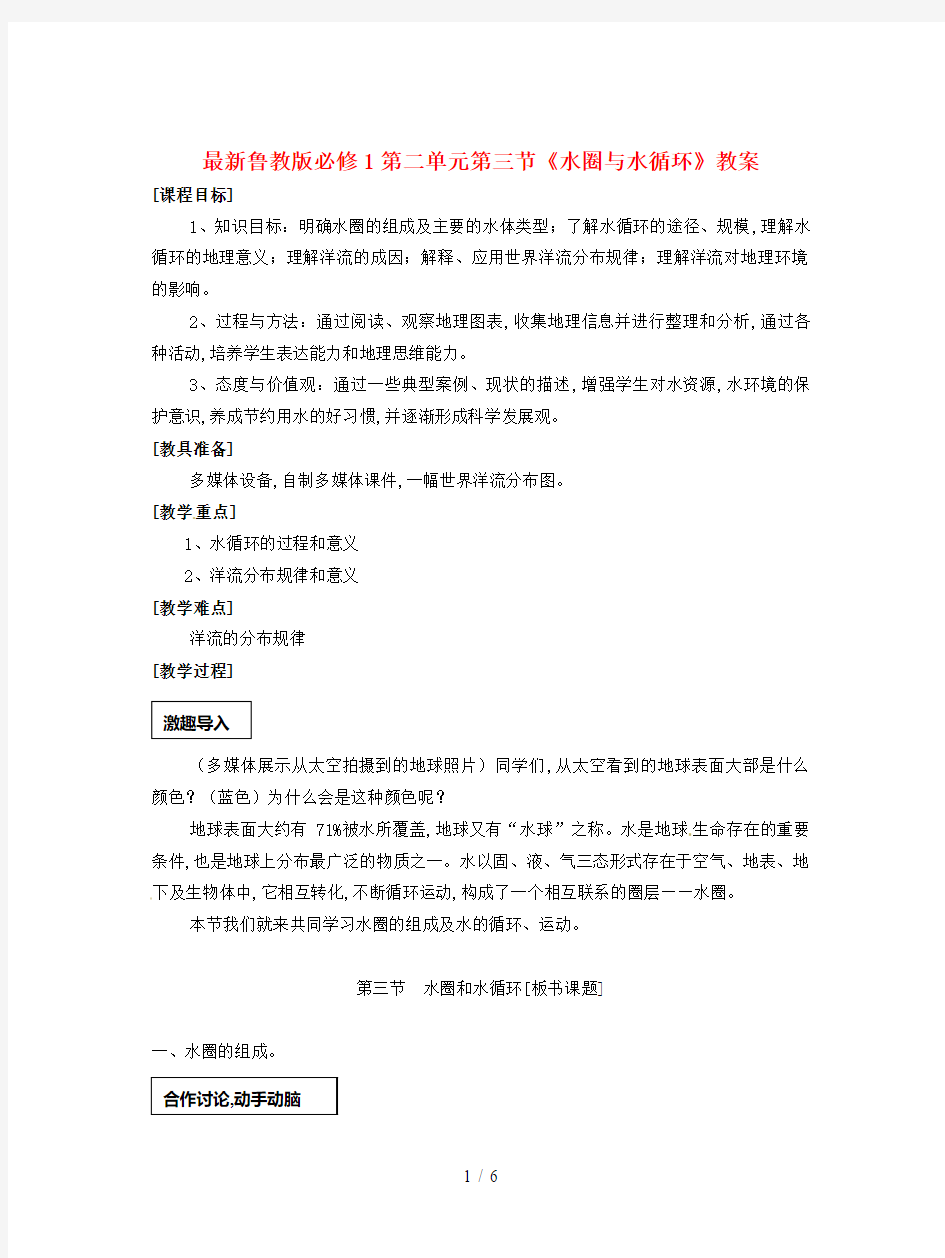

[多媒体课作展示:地球水体的主要形式]

大气水 0.001%

冰川

水圈海洋水 96.54% 湖泊水

地表水土壤水

江、河水

陆地水沼泽水

生物水

地下水浅层地下水

深层地下水

②在各种水体中,哪一种占的比重最多?哪些水体形式人类可以直接利用?

③要求学生按各种水体所占的比重画一幅扇形百分比图。

[展示课件:各种水体所占比重图]

可供人类直接利用的淡水主要有江、河水,淡水湖泊水,浅层地下水等,这些淡水资源只占地球总水量的很小一部分,且分布极不均匀,因此我们必须节约用水,保护水资源。

[承转]地球上各种形态的水,不断发生相态转换和周而复始地运动,这一过程称水循环。

二、水循环及其地理意义

[多媒体展示课件]:水循环示意图。

[活动]在小组内讨论完成以下问题的研究性学习。

①水循环按其发生的空间范围,可分为哪几种?

②水循环的主要能量来源是什么?

③海陆间水循环的主要环节有哪些?

④在海陆间水循环的各节中人类可以施加影响吗?试举例。

(学生回答时教师给予必要的指导和提示,并加以总结)

[活动]学生自学教材P49页4-6段内容,概括出水循环的地理意义。

[教师总结]①水循环不仅将地球上的各种水体组成连续统一的水圈,同时也将大气圈、岩石圈与生物圈联系在一起。

②水循环是巨大的物质和能量流动,使不同纬度热量收支不平衡得到缓解。

③由于水循环的存在,水资源才能周而复始地补充更新,成为可再生资源。

④水循环不断塑造地表形态。

水循环是地球表层最为活跃、影响最为深刻的动力过程之一。

[学生对下述问题自主感悟后小组讨论,然后回答

,教师总结]

既然水是可循环再生的资源,

为什么还要节约用水?

[继续活动]比较P50页图2-3-4、2-3-5中两条河流径流量的季节度化有何异同,并分析其主要原因。(教师给予必要的提示:A图中的河流主要靠而水补给,河流径流量变化与降雨量变化基本一致,B图中的河流主要靠冰川融水补给。河流径流量与气温变化基本一致。河流径流量变化过大往往不利于水资源的利用,径流量太大会造成洪涝灾害,径流量过小又会造成河流断流,造成沿岸地区工、农业生产严重缺水,甚至饮水发生困难。那么,我们能采取哪些措施,调节河流径流呢?你能举出我国对河流径流调节的一些重大工程吗?——三峡工程——主要目的是防洪;南水北调工程——主要目的是缓解北方缺水。)[承转]今年是郑和下西洋600周年,作为人,我们为先辈的光辉业绩而自豪,但同学们是否想过,600年前,在远洋航海技术非常落后的情况下,郑和先后率领庞大元伦的船队七次下西洋,他究竟靠什么作为动力呢?同时每次船队为什么总选择冬季出发,夏季返回?

(主要利用洋流和季风)

三、洋流及其地理意义

1、洋流概念及分类:

学生阅读教材自学,回答:①什么叫洋流?②洋流的主要动力是什么?③根据水温状况,洋流可分为几类?根据洋流的成因,可分为哪几类?

(洋流是海水常年大规模定向运动的现象。洋流的主要动力是大气运动,根据水温状况,洋流分为暖流和寒流。洋流的成因分类:①风海流:近地面风带吹拂海面,推动海水随风漂流,并且上层海水带动下层海水运动,形成规模很大的洋流叫风海流,世界上大多数洋流都是风海流。②密度流:因相邻海区海水向密度大的海区流动称为密度流。③补偿流:海水流出的海区海水减少,相邻海区的海水前来补充所形成的洋流补偿流。以上内容在学生自主学习前提下,教师使用多媒体课件展示讲解。)

2、洋流的分布

[学生活动]读下列全球风带与大洋环流相关模式图,找出风带与大洋洋流的关系以及主要的洋流类型。

(解析:在赤道两侧的信风作用之下,海水自东向西流动,形成南北赤道暖流,在中纬度盛行西风的作用下,海水自西向东流动从而形成中纬度西风漂流,大洋东西两侧的海水由于地转偏向力和补偿流动的共作用,形成由低纬流向高纬度的暖流或由高纬流向低纬度的寒流。)

[承转]世界洋流分布虽然有一定的规律,但具体的分布受盛行风,陆地轮廓,海陆分布等影响还是很复杂的。

[活动]读世界表层洋流的分布示意图

1)说明洋流流向与盛行风向之间的关系。

2)分析南纬40o附近海区洋流的分布与北半球同纬度海区相比有何不同?原因是什

么?(南纬40o附近各大洋西风漂流连在一起,形成横亘太平洋、大西洋和印度洋的全球性环流,其性质是寒流,这是因为①南极是冰雪大陆,气温极低,会影响其周围水域的水温。②南极大陆周围漂浮着许多冰山,浮水融化吸热降低了海水温度。③南极大陆干冷的极地东风加剧了海水降温。而在北半球,40oN附近的西风漂流是日本暖流和墨西哥湾暖流的延续,这两股暖流从低纬度流来,故属暖洋流。)

3)观察中低纬度大洋东、西岸洋流性质的差异,归纳洋流流向与洋流性质的关系

[讨论]假如要使一个漂流瓶由北美沿岸漂流到亚洲沿岸,或由南美沿岸漂流到澳大利亚沿岸,漂流瓶应在哪里投放?其可能的路径有哪些?

3、洋流对地理环境的影响。

[继续活动]学生自学教材内容后,填下表归纳。

洋流对地理环境的影响

[归纳小结]

1、海陆间循环,陆上内循环和海上内循环都具有的主要环节()

A.下渗 B.地表径流 C.降水 D.蒸腾

2、与人类关系最密切的水循环是()

A.海陆间大循环 B.陆上内循环

C.海洋循环 D.水汽输送

3、有关陆地水的正确叙述是()

A.大气降水是陆地水体的主要补给源

B.陆地各水体呈固、液、汽三相状态

C.地表水包括江、河、湖、沼及冰川水

D.冰川与其他水体间也可以转化和补给

4、我国东北地区的河流主要补给形式有()

A.积雪融水和大气降水 B.大气降水和湖泊水

C.冰川融水 D.大气降水

5、成因与上升流有关的世界著名大渔场是()

A.北海渔场 B.秘鲁渔场 C.纽劳兰渔场 D.北海道渔场

6、可能将日本北海道附近海区受严重污染的海水带到加拿大西海岸的洋流是()

A.季风洋流 B.北赤道暖流 C.北太平洋暖流 D.千岛寒流

7、读下面大洋环流示意图,回答:

(1)此海区属于半球,此大洋环流以中心,呈时针方向流动。

(2)如果此大洋为太平洋,则a是流,b是流。

(3)如果此大洋为印度洋,则此时为(季节),在此季节里,我国东南沿海地区常受影响,出现暴雨。

2015鲁教版地理第二册必修二知识点总结 第一单元人口与地理环境 1.自然增长率=出生率-死亡率 自然增长率 >0,=0,<0,人口总量分别增加不变减少 2、发达国家和发展中国家人口问题、影响、措施 ①发展中国家人口问题:出生率高、自然增长快、上年儿童比重过大。影响:加大了资源、环境和社会就业、医疗卫生、教育等方面的压力。经济增长缓慢,造成生态环境恶化。措施:计划生育 ②发达国家人口问题:人口增长缓慢和人口老龄化。影响:劳动力短缺,政府财政压力增大。 造成社会需求不旺,影响经济增长。青壮年负担过重。措施:鼓励生育、延迟退休、接纳海外移民和外籍劳工。 ③我国的人口问题:人口基数大,增长数量高。人口老龄化。性别结构不合理,男性比例偏高。人口素质较低。措施:计划生育。延迟退休,完善社会养老体系。打击非法胎儿鉴定。发展教育,提高人口素质。 3、人口迁移与流动 ① 15-16世纪由旧大陆流向新大陆,由已开发地区向未开发地区迁移。 ②二战后由发展中国家流向发达国家。永久性定居移民所占比例减少,短期流动人口增多。迁移形式多样化。 ③欧洲由迁出区→迁入区。美国仍然是主要的迁入国。拉美由迁入区→迁出区。中东等石油国家成为迁入区。

④20世纪60到70年代美国东北部迁往西部和南部的原因? 东北部地区纬度较高,气候较冷湿,环境污染严重;南部和西部建立新兴工业部门,增加了就业.发展了旅游业,并且阳光充足,环境污染少,因而吸引了大批人口. 4、人口迁移对地理环境的影响 ①对迁出地:可以缓解当地的人地矛盾,对合理利用剩余劳动力、提高经济收入、保护生态环境产生积极作用。但人才外流,劳动力减少。 ②对迁入地、:提高城市化水平,促进经济发展。补充了劳动力,节省了教育和技术培训费用。但对交通、城市、经济生活秩序造成压力,易自生排外情绪。 5、世界人口主要分布在西欧(资本主义发展早,工商业发达)、南亚和东亚(自然条件优越,历史悠久,农业发达)、北美五大湖地区(工业和金融业发达) 6、影响人口分布的因素 自然环境因素;①地形②气候(主要通过气温和降水影响人口分布,降水影响植被分布,间接影响人口分布)③水资源和土壤(人口的分布很大程度上取决于水源的分布)④矿产资源 社会经济因素:①生产力的发展水平(最显著)②生产活动方式③交通运输条件④政治⑤文化⑥科技 7、为什么非洲自然增长率高,欧洲自然生长率低? ①非洲:经济、科技、医疗进步,人口死亡率下降,但未实施计划生育政策、人口出生率高,成为自然增长率最高的大洲。 ②欧洲:经济发达,科技、医疗先进,人口死亡率很低。生活条件优越,有不愿生育的观念,使得自然增长率很低甚至负增长,成为世界上人口自然增长率最低的大洲。 第二单元城市与地理环境 1、工业革命以前,城市多以政治职能为主。工业革命后,城市成为区域经济的中心。第二次世界大战后,出现特大城市和大城市带。 2、城市化的表现:城市人口增加、城市人口在总人口中的比例上升、城市数量增加、城市用地规模扩大。标志:以城市人口占总人口的比重,作为衡量一个国家或地区城市化水平的主要标志。 3、从20世纪70年代开始发展中国家城市人口比重超过发达国家城市人口。 4、城市化进程的三个阶段 ①缓慢发展阶段:城市化水平低于30%,城镇人口增长缓慢,发展时期漫长。第一产业在区域经济中所占比例较大。 ②加速阶段:城市化水平超过30%小于70%,人口和经济活动向城市集

高二英语必修五Unit2 The United Kingdom教学设计 乐东民族中学桂端饶Warming Up and Vocabulary----the First Period Teaching goals教学目标 I Language goals语言目标 a. Important words and phrases 重点词汇和短语 b. Important sentences 重点句子How many countries does the UK consist of? II. Ability goals 能力目标Enable the students to talk about great scientists. III. Emotional goals 情感目标1.Stimulate students’ love and respect for great scientists. 2.Develop students’ sense of cooperative learning Teaching aids 教具准备the Media Teaching steps 教学过程Step1.Vocabulary Step2.Leading-in Step3. Warming up Step4. Pre—reading Step5. Language points(Look at the screen) Step6. Exercises consist vi. 组成, 一致divide vt. 分配, 分开puzzle n. 难题;谜v t.使迷惑 clarify vt. 澄清, 阐明accomplish vt. 完成;达到;实现union n. 同盟; 联盟 influence vt.影响, 改变break away挣脱;脱离construct vt.建造;构造;创立collection n.收藏品; 珍藏;收集convenience n.便利; 方便 onwide adj. 全国性的; 全国范围的legal adj.法律的;合法的 Leading-in 1)Do you know something about the United Kingdom? Warming up S tudents learn something about the UK according to the QUIZ. 【学习新知】新新学案:1P19课时要点1,2,3 4

化学必修1全册精品教案全集 教案编号:1 课题:初中知识复习 一、教学目标 【知识目标】 1、复习巩固初中学习的基本操作 2、复习巩固过滤、蒸发、蒸馏、萃取基本操作及注意事项 【能力目标】掌握各种基本操作技能 【道德情感目标】建立从实验学化学的观点 二、重点与难点 【重点】巩固过滤、蒸发、蒸馏、萃取基本操作及注意事项 【难点】巩固过滤、蒸发、蒸馏、萃取基本操作及注意事项 三、教学器材 四、教学方法与过程 [归纳整理]一、混合物分离与提纯,填上分离的物质及应用举例及二、离子的检验。并交流答案。 [板书] 一、混合物分离与提纯 [投影] [讲述] 物质的分离是把混合物中各物质经过物理(或化学)变化,将其彼此分开的 过程,分开后各物质要恢复到原来的状态;物质的提纯是把混合物中的杂质除去,以得到纯物质的过程。 [ 思考] 物质的分离与提纯常用的物理方法。 [提问]过滤、蒸馏注意事项 [投影] [讲述] 1、过滤操作应注意做到“一贴、二低、三接触”,如图:

①“一贴”:折叠后的滤纸放入漏斗后,用食指按住,加入少量蒸馏水润湿,使之紧贴在漏斗内壁,赶走纸和壁之间的气泡。 ②“二低”:滤纸边缘应略低于漏斗边缘;加入漏斗中液体的液面应略低于滤纸的边缘(略低约 1cm),以防止未过滤的液体外溢。 ③“三接触”:漏斗颈末端与承接滤液的烧杯内壁相接触;使滤液沿烧杯内壁流下;向漏斗中倾倒液体时,要使玻璃棒一端与滤纸三折部分轻轻接触;承接液体的烧杯嘴和玻璃棒接触,使欲过滤的液体在玻棒的引流下流向漏斗。过滤后如果溶液仍然浑浊,应重新过滤一遍。如果滤液对滤纸有腐蚀作用,一般可用石棉或玻璃丝代替滤纸。如果过滤是为了得到洁净的沉淀物,则需对沉淀物进行洗涤,方法是:向过滤器里加入适量蒸馏水,使水面浸没沉淀物,待水滤去后,再加水洗涤,连续洗几次,直至沉淀物洗净为止。[板书] 1、过滤操作应注意做到“一贴、二低、三接触” [投影] [讲述并板书]2、蒸馏操作应注意的事项,如图: ①蒸馏烧瓶中所盛液体不能超过其容积的2/3,也不能少于1/3; ②温度计水银球部分应置于蒸馏烧瓶支管口下方约0.5cm处; ③冷凝管中冷却水从下口进,上口出; ④为防止爆沸可在蒸馏烧瓶中加入适量碎瓷片; ⑤蒸馏烧瓶的支管和伸入接液管的冷凝管必须穿过橡皮塞,以防止馏出液混入杂质; ⑥加热温度不能超过混合物中沸点最高物质的沸点。 [思考与讨论] 蒸馏与蒸发的区别 [提问]蒸馏与蒸发的区别:加热是为了获得溶液的残留物(浓缩后的浓溶液或蒸干后的固体物质)时,要用蒸发;加热是为了收集蒸气的冷凝液体时,要用蒸馏。 [讲述]蒸发操作应注意的事项:注意蒸发皿的溶液不超过蒸发皿容积的2/3;加热过程中要不断搅拌,以免溶液溅出;如果蒸干,当析出大量晶体时就应熄灭酒精灯,利用余热蒸发至干。 [投影] [讲述并板书]3、萃取的操作方法如下: ①用普通漏斗把待萃取的溶液注入分液漏斗,再注入足量萃取液; ②随即振荡,使溶质充分转移到萃取剂中。振荡的方法是用右手压住上口玻璃塞,左手握住活塞部分,反复倒转漏斗并用力振荡; ③然后将分液漏斗置于铁架台的铁环上静置,待分层后进行分液; ④蒸发萃取剂即可得到纯净的溶质。为把溶质分离干净,一般需多次萃取。 (6)分液的操作方法:

第一单元人口与地理环境★人口增长模式的主要特点及地区分布 特 点 ★不同国家的人口问题

★引起人口迁移的因素 ①自然生态因素:气候、土壤、水和矿产资源、自然灾害等等 ②经济因素:地区间经济发展水平的差异(经济发展、城市化、区域开发、大型工程建设等)是引起人口迁移的重要原因。一般经济落后地区迁出率高,而发达地区迁入率较高。 ③政治因素:国家政策(如深圳的崛起)、战争(战争难民)等 ④社会文化因素:文化教育、家庭婚姻、宗教信仰、种族民族等。

★我国的民工流 ★人口迁移的影响

★影响人口分布的地理因素 1、自然环境因素:是最基本因素,主要包括地形、气候、水资源和土壤、矿产资源等。 2、社会经济因素:主要包括生产力发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及文化教育状况等。其中,生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。 3、政治文化因素:有时甚至可在较短时间内改变人口分布状况。此外,宗教信仰、文化习俗、科技发展水平、政府的人口与发展政策以及历史因素等,也都对人口分布产生影响。 ★我国的人口分布特点 ①东部地区人口多,西部地区人口少;

②沿海、沿江、沿湖的平原地区人口多,内陆干旱的高山、高原地区人口少; ③经济发达和交通便利的地区人口多,经济落后、交通闭塞的地区人口少; ④汉族居民集中的地区人口多,大部分少数民族地区人口少。 ★环境人口容量与人口合理容量。 1、①环境人口容量是指特定地区的资源与环境,在维持最低生存标准的情况下,所能承受的最大人口数量,是个警戒值。16亿 ②人口合理容量则是指在环境承载力范围之内,有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,一个地区所能容纳的人口数量。最适宜人口数量。8-9亿2、影响环境人口容量的因素:①资源丰富程度②科技发展水平③经济发达程度④对外开放程度⑤人口受教育水平(正相关)⑥消费水平(负相关)。 3、我国的人口合理容量:根据我国的地理国情,坚定不移的实施“控制人口数量,提高人口素质”的基本国策,努力提高科技水平,提高资源利用率和资源管理水平,使人口增长与资源利用、环境保护相协调。 第二单元城市与地理环境 ★城市化及其特点 1、概念:指农业人口转化为非农业人口,农村地区转化为城市地区,农业活动转化为非农业活动的过程。 2、主要表现:城市人口增加、城市人口在总人口中的比重上升和城市数量增加及城市用地规模扩大。

高中化学学习材料 金戈铁骑整理制作 第二章检测题 (时间:90分钟分值:100分) 一、选择题(本题包括15个小题,每小题3分,共45分。每小题仅有一个选项符合题意) 1.一种“即食即热型快餐”适合外出旅行时使用。其内层是用铝箔包裹的、并已加工好的真空包装食品,外层则是分别包装的两包化学物质,使用时拉动预留在外的拉线,使这两种化学物质反应,此时便可对食物进行加热,这两包化学物质最合适的选择是() A.浓硫酸与水B.生石灰与水 C.熟石灰与水D.氯化钠与水 解析:浓硫酸溶于水虽然放热,但浓硫酸是液体,又具有强烈的腐蚀性,不适宜给食品加热;而相同质量的生石灰和熟石灰分别溶于水,前者放出的热量比后者多,氯化钠溶于水能量变化不明显。 答案:B 2.人造卫星常用的一种高能电池——银锌蓄电池,它在放电时的电极反应为:Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O Ag2O+H2O+2e-===2Ag+2OH-,据此判断氧化银是() A.负极,被氧化B.正极,被还原 C.负极,被还原D.正极,被氧化

解析:原电池就是把氧化还原反应拆分成氧化反应和还原反应两部分,分别在两个电极上发生,使电子经外电路移动,从而产生电流。 答案:B 3.下列反应属于放热反应的是( ) A .铁与盐酸反应 B . C 与CO 2共热 C .碳酸钙的分解 D .Ba(OH)2·8H 2O 晶体与NH 4Cl 晶体反应 解析:Fe +2HCl===FeCl 2+H 2↑,放热反应;C +CO 2===== 高温2CO ,吸热反应;CaCO 3=====高温CaO +CO 2↑,吸热反应;Ba(OH)2·8H 2 O +2NH 4Cl===BaCl 2+2NH 3↑+10H 2O ,吸热反应。 答案:A 4.假设某化学反应的反应过程如图所示,观察分析,符合图中变化的化学反应为( ) 反应前 反应后 A .A 2+3 B 2 2AB 3 B .2AB 2+B 22AB 3 C .2A 2B +5B 2===4AB 3 D .2AB 2+B 2===2AB 3 解析:由图可知反应物用AB 2、B 2表示,生成物用AB 3表示,反应后反应物与生成物共存,说明反应不能进行到底,为可逆反应,结合反应前后原子守恒可知反应方程式为2AB 2+B 22AB 3。

人教版高中英语必修 5 NEW SENIOR ENGLISH FOR CHINA STUDENTS’ BOOK 5 Unit 2 The United Kingdom 年级: 高三 课时: 1课时 任课老师: 王爽 Unit 2 The United Kingdom Ⅰ、Material analysis The topic of this unit is the United Kingdom, which helps students to gain a better understanding of history and geography of the UK and its constitution as well as some sights and historic ruins、The reading part of this unit talks about how the four countries bined into the UK, which makes students have a clear clue of its history、And it also tells us about the UK’s main sights、All of these will help students know more about the UK、 Ⅱ、Teaching objectives 1.Knowledge objective: to share the information about the United Kindom、 2.Ability objective: to foster s tudents’ reading ability(prediction, skimming, scanning)、 3.Emotion objective: to stimulate the students’interest for learning more about the UK、 Ⅲ、Teaching points and teaching difficulties 1.Key vocabulary: consist of, clarify, conflict, unwilling, break away, to one’s credit,

第一章从实验学化学 第一节化学实验基本方法 (第一课时) 教学目标: 1.体验科学探究的过程,学习运用以实验为基础的实证研究方法。 2.树立安全意识,能识别化学品安全使用标识,初步形成良好的实验工作习惯。 3.掌握物质过滤、蒸发操作的方法,能根据常见物质的性质设计除杂质方案。 情感目标: 1.树立绿色化学思想,形成环境保护的意识。 2.能发现学习和生产、生活中有意义的化学问题,并进行实验探究 教学重点难点:过滤、蒸发操作的掌握及应用。 实验准备:(4人一组)烧杯(15)、玻璃棒(15)、过滤装置(15)、蒸发装置(15)、试管4×15、稀硝酸、氯化钡。 教学过程: [课前准备]将P2及P3化学家做实验及实验室投影到教室前面,引导学生从思想意识中进入化学世界。

[讲述]故事:1774年,拉瓦锡在发现氧的著名实验中,经过科学分析得出了反应事物本质的结论:空气是有两种气体组成的。拉瓦锡通过严谨的化学实验拭净了蒙在氮元素上的尘土,人们终于科学的认识了空气的基本组成。 [引言]化学是一门以实验为基础的自然科学。科学规律是通过对自然现象的发现、探究和反复验证形成的。化学研究的主要方法是实验方法,所以学习化学离不开实验,掌握实验方法以及完成实验所必须的技能,是学好化学的关键。 [板书]第一章从实验学化学 第一节化学实验基本方法 [问题]回顾初中我们所学习的化学基本实验操作有哪些? [学生讨论、回答]固体、液体的取用、物质的加热、以及基本仪器的使用。 [问题]一般情况下,怎样取用固体、液体? [学生回答] 固体盖住试管低、液体1~2ml。 [讲解]为了完成更多的实验,我们还需进一步学习一些基本的实验方法和基本操作。[板书]一、化学实验安全 [投影]以下图片,请同学们想一下在哪些地方见过?你知道什么意义吗?

第一章检测题 (时间:90分钟分值:100分) 一、选择题(本题包括15个小题,每小题3分,共45分。每小题仅有一个选项符合题意) 1.(2015·上海卷)中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv的名称为。关于293116Lv的叙述错误的是() A.原子序数116B.中子数177 C.核外电子数116 D.相对原子质量293 解析:A.元素符号左下角表示的是原子核内的质子数,原子核内的质子数等于该元素的原子序数,所以该元素的原子序数是116,正确。B.在原子符号的左上角表示的是该元素原子的质量数,质量数就是质子数与中子数的和,所以该原子的中子数是293-116=177,正确。C.对于元素的原子来说,原子核内的质子数等于原子核外的电子数,等于元素的原子序数,所以该原子的原子核外电子数是116,正确。D.293只表示该元素的一种原子的质量数,由于不知道该元素有几种原子,各种原子的含量是多少,因此不能确定该元素的相对原子质量,错误。 答案:D 2.下列各组元素性质递变情况错误的是() A.PH3、H2S、H2O的稳定性依次增强 B.P、S、Cl元素最高正化合价依次升高

C.Li、Na、K、Rb的金属性依次增强 D.HClO4、H2SO4、H3PO4、H2CO3的酸性依次增强 解析:稳定性H2O>H2S,H2S>PH3,A正确;P、S、Cl的最高正化合价分别是+5、+6、+7,依次升高,B正确;依Li、Na、K、Rb顺序,其金属性依次增强,C正确;HClO4、H2SO4、H3PO4、H2CO3的酸性依次减弱,D错误。 答案:D 3.短周期主族元素的原子,前者一定大于后者的是() A.中子数、质子数 B.质量数、核电荷数 C.最高正化合价数、负化合价数 D.核外电子数、其阳离子核外电子数 解析:H没有中子,则中子数小于质子数,故A错误;质量数=质子数+中子数,质子数等于核电荷数,若为普通氢原子,质量数等于核电荷数,故B错误;O、F没有正化合价,则没有最高正化合价,且第ⅣA族元素的最高正价与最低负价的绝对值相等,故C错误;原子失去电子变成阳离子,故阳离子的核外电子数一定小于原子的核外电子数,故D正确。 答案:D 4.在原子的第n电子层中,当n为最外层时,最多容纳电子数与(n-1)层相同;当n为次外层时,其最多容纳的电子数比(n-1)层最多容纳的电子数多10,则n层是()

Period 2Reading The General Idea of This Period This period is the highlight of the whole unit.It lays emphasis on reading and understanding. by asking them to fill in the blanks of some sentences by using some of the words and phrases that will appear in the reading passage.This part can help the students to learn words and expressions Then in Pre-reading part, the students are asked to distinguish the differences between the UK, Great Britain and England.Hence, the teacher can lead to the topic of the historical some historical attractions of the UK?”, the students will read the passage fast and find the answers directly in the passage. Next, the students will first listen to the tape with their textbooks closed.In order to make this step efficient, the teacher will provide them with five statements based on the passage.While listening, the students should judge whether these statements are true or false.If it is false, the students should correct it. Then the students will be given several minutes to read the passage silently.They should divide the passage into three parts and write the main ideas of each part.In order to help the students understand the passage better, the teacher can provide some c of this step is to train the students’ability of reading comprehension, which is a very important skill. At last, the students will do a speaking task in pairs.One acts as a visitor to England and the geography the United Kingdom.This part not only helps the students to revise what the have Teaching Important Points Improve the Teaching Difficulties Teaching Aids a Three Dimensional Teaching Aims Knowledge Aims debate, clarify, legal, relation, convenience, attraction, influence, collection, construct, puzzle, break away from, l eave out, divide...into..., be linked to, to one’s surprise, as well as, be

第一单元人口与地理环境 特 点 ①自然生态因素:气候、土壤、水与矿产资源、自然灾害等等 ②经济因素:地区间经济发展水平得差异(经济发展、城市化、区域开发、大型工程建设等)就是引起人口迁移得重要原因。一般经济落后地区迁出率高,而发达地区迁入率较高。 ③政治因素:国家政策(如深圳得崛起)、战争(战争难民)等 ④社会文化因素:文化教育、家庭婚姻、宗教信仰、种族民族等。 1、自然环境因素:就是最基本因素,主要包括地形、气候、水资源与土壤、矿产资源等。 2、社会经济因素:主要包括生产力发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及文化教育状况等。其中,生产力发展水平对人口分布得影响最为显著。 3、政治文化因素:有时甚至可在较短时间内改变人口分布状况。此外,宗教信仰、文化习俗、科技发展水平、政府得人口与发展政策以及历史因素等,也都对人口分布产生影响。 ★我国得人口分布特点 ①东部地区人口多,西部地区人口少;

②沿海、沿江、沿湖得平原地区人口多,内陆干旱得高山、高原地区人口少; ③经济发达与交通便利得地区人口多,经济落后、交通闭塞得地区人口少; ④汉族居民集中得地区人口多,大部分少数民族地区人口少。 ★环境人口容量与人口合理容量。 1、①环境人口容量就是指特定地区得资源与环境,在维持最低生存标准得情况下,所能承受得最大人口数量,就是个警戒值。16亿 ②人口合理容量则就是指在环境承载力范围之内,有效与持续地利用资源、环境并获得最大经济效益得情况下,一个地区所能容纳得人口数量。最适宜人口数量。8-9亿 2、影响环境人口容量得因素:①资源丰富程度②科技发展水平③经济发达程度④对外开放程度⑤人口受教育水平(正相关)⑥消费水平(负相关)。 3、我国得人口合理容量:根据我国得地理国情,坚定不移得实施“控制人口数量,提高人口素质”得基本国策,努力提高科技水平,提高资源利用率与资源管理水平,使人口增长与资源利用、环境保护相协调。 第二单元城市与地理环境 ★城市化及其特点 1、概念:指农业人口转化为非农业人口,农村地区转化为城市地区,农业活动转化为非农业活动得过程。 2、主要表现:城市人口增加、城市人口在总人口中得比重上升与城市数量增加及城市用地规模扩大。 3、衡量一个国家或地区城市化水平得主要标志:通常为城市人口占总人口得比重。 4、城市化得新特点:①城市化进程大大加快②城市数量迅速增加,大城市带出现③发达国家与发展中国家得城市化差异加大。发达国家起步早,目前速度慢,城市化水平高,出现逆城市化。 逆城市化原因:大城市人口过于密集,环境恶化,生活质量下降,人们对环境质量要求提高向乡村迁移;乡村地区与小城镇基础设施逐步完善;交通、通信日益方便快捷。 发展中国家起步晚,目前速度快,城市化水平低,出现郊区化。郊区化原因:城市中心区人口激增、地价上涨、交通拥挤、环境污染、住房紧张等问题,人口由市中心区向郊区迁移。 ★城市区位分析与区位选择

化学必修2知识点归纳与总结 第一章 原子结构与元素周期律 第一节 原子结构 第1课时 原子核 核素 一、原子的构成: (1)原子的质量主要集中在原子核上。 (2)质子和中子的相对质量都近似为1,电子的质量可忽略。 (3)带电特点: 微粒 质子 中子 电子 带电特点 一个质子带一个单位的正电荷 不带电 一个电子带一个单位的负电荷 原子序数=核电核数=质子数=核外电子数 (4)质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N ) (5)在化学上,我们用符号A Z X 来表示一个质量数为A ,质子数为Z 的具体的X 原子。 二、核素 1.元素、核素、同位素、同素异形体的比较 元素 核素 同位素 同素异形体 定义 具有相同核电荷数(质子数) 的同一类原子的总称 把具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子称为核素。一种原子即为一种核素 质子数相同而中子数不 同的同一元素的不同原子互称为同位素(同一种元素的不同核素间互称为同位素)。 相同元素组成,不同形态的单质 本质 质子数(核电 荷数)相同的 一类原子 质子数、中子数都一定 的一类原子 质子数相同、中子数不同的 核素的互称 同种元素形成的不同单质 范畴 同类原子,存 在游离态、化 合态两种形式 原子 原子 单质 特性 只有种类,没 有个数 化学反应中的最小微粒 物理性质不同,化学性质相 同 由一种元素组成,可独立存在 决定因素 质子数 质子数、中子数 质子数、中子数 组成元素、结构 原子A Z X 原子核 质子 Z 个 中子 N 个=(A -Z )个 核外电子 Z 个

举例H、C、N三种 元素 1 1 H、2 1 H、3 1 H三种核素 234 92 U、235 92 U、238 92 U互为同位 素 O2与O3 2.元素、核素、同位素、同素异形体的联系 三、原子或离子中微粒间的数量关系 1.原子或离子中核电荷数、质子数、中子数及核外电子数之间的关系 (1)质子数+ 中子数= 质量数= 原子的近似相对原子质量 (2)原子的核外电子数= 核内质子数= 核电荷数 (3)阳离子核外电子数= 核内质子数–电荷数 (4)阴离子核外电子数= 核内质子数+ 电荷数 (5)除1 1 H外,其它元素的原子中,中子数≥质子数 2.原子的质量数与原子的相对原子质量及元素的相对原子质量的关系 原子的质量数原子的相对原子质量元素的相对原子质量 区别原子的质量数是该原 子内所有质子和中子 数的代数和,都是正整 数 原子的相对原子质量,是指该原 子的真实质量与12 6 C质量的 12 1 的比值,一般不是正整数 元素的相对原子质量是由天 然元素的各种同位素的相对 原子质量与其在自然界中所 占原子个数的百分比的积的 加和得来的。Ar=Ar l*a1% +Ar2*a2%+ 联系如果忽略电子的质量,质子、中子的相对质量分别取其近似整数值,那么,原子的相对原子质量在数值上与原子的质量数相等 第2课时核外电子排布 一、核外电子的分层排布 1.依据:电子能量高低、运动区域离核远近。 2.电子层与电子能量的关系 电子层数 1 2 3 4 5 6 7 电子层符号K L M N O P Q 最多容纳电子数 2 4 8 2n2 离核距离近远 电子能量低高 二、核外电子的排布规律 1.由里向外,依次排布在能量逐渐升高的电子层里 2.各电子层最多容纳的电子数是2n2(n表示电子层) 3.②最外层电子数不超过8个(K层是最外层时,最多不超过2个);次外层电子数目不超过18个;倒数第三层不超过32个。

鲁教版地理必修二第二单元第二节《城市区位与城市体系》教学设计一、教材分析: 本节课为鲁教版必修二第二单元第二节《城市区位与城市体系》第1课时内容,本节讲述了城市区位因素的知识。影响城市的区位因素概括起来可分为自然因素和社会经济因素两大类。教材结合案例,对上述因素逐一分析,并强调影响城市的区位因素是不断变化的。分析一个城市的区位因素,应该从这个城市形成和发展过程进行分析,找出其优势区位因素和限制因素。 二、教学目标: 知识与能力: 明确影响城市形成和发展的区位因素,学会分析、评价城市形成与发展的原因。 过程与方法: 以某个城市为例分析影响其形成和发展变化的区位因素,初步学会用变化、发展的观点分析人文地理事物的能力。 情感态度、价值观: 通过案例分析,培养学生良好的地理学科素养,树立可持续发展的理念,增强热爱家乡的深切感情。 三、教学重点与难点: 1、影响城市区位的自然因素、社会因素和影响区位发展变化。 2、影响城市区位的主导区位与主要区位 四、学情分析:

在此之前,还未学习高中地理人文地理部分的工业、农业等内容,学生对人文地理的区位因素还很陌生,因此,在学习这部分内容时会相对较难一些。 五、教学方法与教学手段: (1)教学方法 该部分内容较多,且不同模块的知识能力目标不同,因此宜采用多种教学方法,具体为: 1.小组讨论法:根据本节的教学内容以及学生的知识结构、心理特点,我采用“创设情景、提出问题、合作探究、汇报成果”的方法,让学生经历“观察地图—了解事实—合作探究—获得知识”的过程,充分发挥学生的主体作用。每个学生对事物的理解可以各不相同,如果能够让学生在合作探究学习中各抒己见,互为促进,学会从不同侧面、不同角度去看问题,对城市区位知识的理解也会更深刻。学生通过汇报成果,完善并全面掌握知识,同时也有利于学生学会交往、学会表达、学会合作能力的提高。 2.读书指导法:城市区位的社会经济因素较简单,可由教师提出问题,学生阅读课文,在教材中寻找答案,最后由教师进行总结。 3.讲解法。 (2)教学手段 为了更有效地突出本节课“读图合作探究”的特点,采用多媒体作为辅助的教学手段,利用计算机形象直观容量大的特点,提高图示效果,提高学生对地图及空间位置的认识,帮助学生对问题的理解和更深入的

高中地理必修二(鲁教版)知识复习与归纳(复习大纲) 第一单元人口与地理环境 ★人口增长 世界人口增长大致经历了四个历史阶段:从人类出现至产业革命——缓慢增长;产业革命至第二次世界大战——迅速增长;第二次世界大战后——爆炸性增长(迅猛增长);20世纪70年代以后----增长有所减缓。 特 点 人口迁移是永久或长期变更居住地,人口流动因工作,学习,旅游,探亲等临时或短期离开居住地。 ★人口迁移的历史过程 1.人类社会早期,自然条件是最主要因素。 2.古代农业社会的人口迁移主要是由于土地开垦的吸引、逃避灾荒,战乱、宗教迫害等原因。 3.15世纪末至19世纪因为地理大发现,人口由旧大陆流向新大陆,由已开发区流向为开发区。 二战后,人口从发展中国家流向发达国家,永久性定居移民所占比例明显减少,短期流动的人口增多。该时期社会经济因素是促使人口迁移的主要因素。 主要表现:①政治性的国际人口迁移急剧增加②国际人口迁移的流向发生很大变化③新兴城市出现而引发的人口不断涌入。④旅游业等新兴产业的发展,造成的人口的迁移。 4.二战前后国际人口迁移的比较: ★引起人口迁移的因素 ①自然生态因素:气候、土壤、水和矿产资源、自然灾害等等 ②经济因素:地区间经济发展水平的差异(一般经济落后地区迁出率高,而发达地区迁入率较高)。

③政治因素:国家政策(如深圳的崛起)、战争(战争难民)等 ④社会文化因素:文化教育、家庭婚姻、宗教信仰、种族民族等。 ★世界和我国人口迁移的现状 ①世界人口迁移的现状:由发展中国家迁移到发达国家、从贫穷落后国家到富裕国家;从人口稠密国家到人口稀少的国家。 ②我国人口迁移的现状:总体表现为从农村到城市和工矿区、从内地到沿海地区、从经济欠发达地区流向发达地区。主要人口流出省区是四川、安徽、湖南、江西、河南、湖北等;主要流入省区是广东、浙江、上海、江苏等。原因:以务工和经商为主,多为自发性迁移。 人口迁入的原因:①经济发达②劳力短缺③较好生活条件④较多的就业机会⑤较好的教育、医疗条件人口迁出的原因:①人口增长快劳力过剩②经济发展慢③生活条件差④环境恶化 对迁出地带来的影响:①缓解当地的人地矛盾,加强与外界的交流与联系; ②利于提高经济收入,保护当地的生态环境。③造成人才外流等 对迁入地:①促进资源开发和经济发展。②加剧迁入地的人口、资源、环境等问题 ★人口流动 1、人口流动的强度主要取决于:经济、文化发展水平。 3、人口迁移与人口流动是人口移动的两种基本形式。 4、我国的人口流动:农村大量剩余劳动力涌向城市谋求发展,特别是涌向沿海各大中城市,形成“民工流”。 5、流动人口增长是市场经济发展的必然产物。 6、人口流动的作用:(1)增强社会活力。 (2)在一定程度上对交通、城市以及社会经济秩序等造成压力,并带来社会治安管理等方面的问题。 ★人口移动的动因和效应‘ 1、人口移动的动因:人口迁移是各种推力和拉力共同作用的结果。 (1)最主要原因是地区间经济发展水平等差别。 (2)迁出地与迁入地之间的距离、国家政策、文化背景等也对人口迁移产生重要影响。 2、人口移动的效应: (1)对环境产生多种影响。 (2)对社会经济产生深刻影响:促进种族、民族的融合和经济、文化的交流。 ①建立起一批以移民为主体的国家(美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡),明显地改变了世界人口分布。②促进了经济发展。③促进了文化的交流、融合与发展。 ★世界人口分布 1、人口分布衡量指标:人口密度。但两个密度相同的地区,人口分布格局却不尽相同。 2、世界人口分布状况:世界人口分布在北半球中低纬度的沿海平原与丘陵地区。 ★影响人口分布的地理因素 1、自然环境因素:是最基本因素,主要包括地形、气候、水资源和土壤、矿产资源等。 2、社会经济因素:主要包括生产力发展水平、生产活动方式、交通运输条件以及文化教育状况等。其中, 生产力发展水平对人口分布的影响最为显著。 3、政治文化因素:宗教信仰、文化习俗、科技发展水平、政府的人口与发展政策以及历史因素等 ★我国的人口分布 1、我国人口分布的原因及特点 (1)原因:由于各地资源环境存在很大的差异,我国人口的地理分布很不平衡。 (2)特点:①最显著的特点是:东部地区人口多,西部地区人口少; ②沿海、沿江、沿湖的平原地区人口多,内陆干旱的高山、高原地区人口少; ③经济发达和交通便利的地区人口多,经济落后、交通闭塞的地区人口少; ④汉族居民集中的地区人口多,大部分少数民族地区人口少。 ★环境承载力中的人口规模不等于人口合理容量。 1、①环境承载力是指一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小。环境承载力中的人口规模,是指特定地区的资源与环境,在维持最低生存标准的情况下,所能承受的最大人口数量,是个警戒值。

高一化学必修二知识点总结归纳 总复习提纲 第一章 物质结构 元素周期律 一、原子结构 质子(Z 个) 原 子 核 注意: 中子(N 个) 质量数(A)=质子数 (Z)+中子数(N) 1.) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数 核外电子(Z 个) 阴离子的核外电子数 == 质子数 + 电荷数(—) 阳离子的核外电子数 == 质子数 - 电荷数(+) ★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布: H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca 2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n 2;③最外层电子数不超过8个(K 层为最外层不超过2个), 次外层不超过18个,倒数第三层电子数不 超过32个。 电子层: 一(能量最低) 二 三 四 五 六 七 对应表示符号: K L M N O P Q 3.元素、核素、同位素 元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。 核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子.... 。 同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。(对于原子来说) 二、元素周期表

1.编排原则: ①按原子序数递增的顺序从左到右排列 ②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..。(周期序数=原子的电子层数) ③把最外层电子数相同........的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行.. 。 主族序数=原子最外层电子数(过渡元 素的族序数不一定等于最外层电子数) 2.结构特点: 核 外电子层数 元素种类 第一周期 1 2种元素 短周期 第二周期 2 8种元素 周期 第三周期 3 8种元素 元 (7个横行) 第四周期 4 18种元素 素 (7个周期) 第五周期 5 18种元素 周 长周期 第六周期 6 32种元素 期 第七周期 7 未填满(已有26种元素) 表 主族:ⅠA ~ⅦA 共7 个主族 族 副族:ⅢB ~ⅦB 、Ⅰ B ~ⅡB ,共7个副族 (18个纵行) 第Ⅷ族:三个纵行, 位于ⅦB 和ⅠB 之间 (16个族) 零族:稀有气体 三、元素周期律 1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、 原子半径、主要化合价、金属性、非金属性) 随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规 律。元素性质的周期性变化实质是元素原子.......核外电子排布的周期性变化............的必然结果。

2015鲁教版地理第二册必修二知识点总结第一单元人口与地理环境 1.自然增长率=出生率-死亡率 自然增长率>0,=0,<0,人口总量分别增加不变减少 2 ①发展中国家人口问题:出生率高、自然增长快、上年儿童比重过大。影响:加大了资源、环境和社会就业、医疗卫生、教育等方面的压力。经济增长缓慢,造成生态环境恶化。措施:计划生育 ②发达国家人口问题:人口增长缓慢和人口老龄化。影响:劳动力短缺,政府财政压力增大。 造成社会需求不旺,影响经济增长。青壮年负担过重。措施:鼓励生育、延迟退休、接纳海外移民和外籍劳工。 ③我国的人口问题:人口基数大,增长数量高。人口老龄化。性别结构不合理,男性比例偏高。人口素质较低。措施:计划生育。延迟退休,完善社会养老体系。打击非法胎儿鉴定。发展教育,提高人口素质。 3、人口迁移与流动 ①15-16世纪由旧大陆流向新大陆,由已开发地区向未开发地区迁移。 ②二战后由发展中国家流向发达国家。永久性定居移民所占比例减少,短期流动人口增多。迁移形式多样化。 ③欧洲由迁出区→迁入区。美国仍然是主要的迁入国。拉美由迁入区→迁出区。中东等石油国家成为迁入区。 ④20世纪60到70年代美国东北部迁往西部和南部的原因?

东北部地区纬度较高,气候较冷湿,环境污染严重;南部和西部建立新兴工业部门,增加了就业.发展了旅游业,并且阳光充足,环境污染少,因而吸引了大批人口. 4、人口迁移对地理环境的影响 ①对迁出地:可以缓解当地的人地矛盾,对合理利用剩余劳动力、提高经济收入、保护生态环境产生积极作用。但人才外流,劳动力减少。 ②对迁入地、:提高城市化水平,促进经济发展。补充了劳动力,节省了教育和技术培训费用。但对交通、城市、经济生活秩序造成压力,易自生排外情绪。 5、世界人口主要分布在西欧(资本主义发展早,工商业发达)、南亚和东亚(自然条件优越,历史悠久,农业发达)、北美五大湖地区(工业和金融业发达) 6、影响人口分布的因素 自然环境因素;①地形②气候(主要通过气温和降水影响人口分布,降水影响植被分布,间接影响人口分布)③水资源和土壤(人口的分布很大程度上取决于水源的分布)④矿产资源 社会经济因素:①生产力的发展水平(最显著)②生产活动方式③交通运输条件④政治⑤文化⑥科技 7、为什么非洲自然增长率高,欧洲自然生长率低? ①非洲:经济、科技、医疗进步,人口死亡率下降,但未实施计划生育政策、人口出生率高,成为自然增长率最高的大洲。 ②欧洲:经济发达,科技、医疗先进,人口死亡率很低。生活条件优越,有不愿生育的观念,使得自然增长率很低甚至负增长,成为世界上人口自然增长率最低的大洲。 第二单元城市与地理环境 1、工业革命以前,城市多以政治职能为主。工业革命后,城市成为区域经济的中心。第二次世界大战后,出现特大城市和大城市带。 2、城市化的表现:城市人口增加、城市人口在总人口中的比例上升、城市数量增加、城市用地规模扩大。标志:以城市人口占总人口的比重,作为衡量一个国家或地区城市化水平的主要标志。 3、从20世纪70年代开始发展中国家城市人口比重超过发达国家城市人口。 4、城市化进程的三个阶段 ①缓慢发展阶段:城市化水平低于30%,城镇人口增长缓慢,发展时期漫长。第一产业在区域经济中所占比例较大。 ②加速阶段:城市化水平超过30%小于70%,人口和经济活动向城市集聚,城市化水平加速提高,城市数量增加,城市用地规模大幅度扩展,出现城市密集地区和城市群。第一产业比重下降,第二产业成为区域经济的主导产业,第三产业有所上升。