中国居民消费决定中的财政分权因素(四)

2012年11月22日13:52 来源:《经济评论》2012年第1期作者:邓可斌易行健字号

打印纠错分享推荐浏览量 109

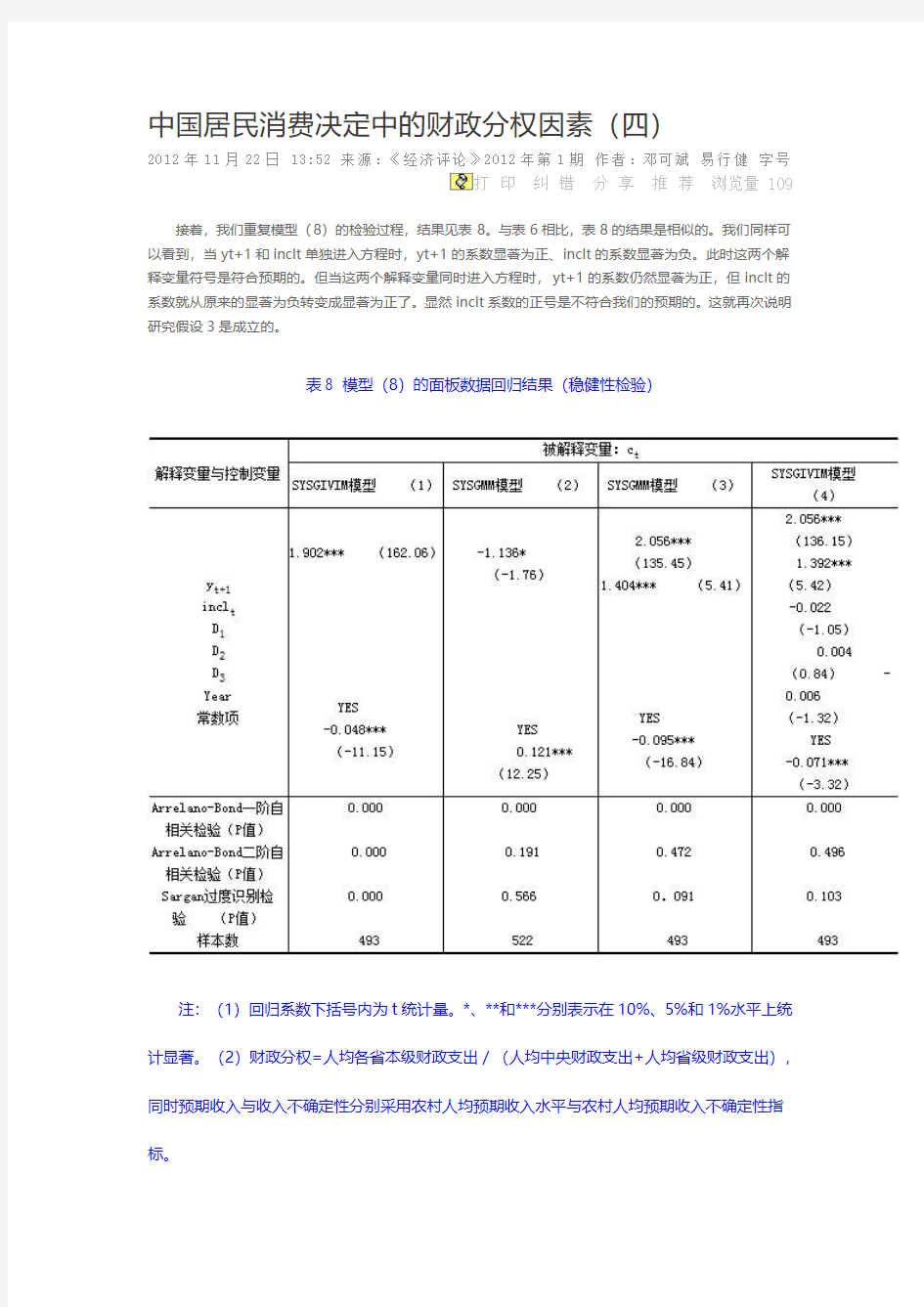

接着,我们重复模型(8)的检验过程,结果见表8。与表6相比,表8的结果是相似的。我们同样可以看到,当yt+1和inclt单独进入方程时,yt+1的系数显著为正、inclt的系数显著为负。此时这两个解释变量符号是符合预期的。但当这两个解释变量同时进入方程时,yt+1的系数仍然显著为正,但inclt的系数就从原来的显著为负转变成显著为正了。显然inclt系数的正号是不符合我们的预期的。这就再次说明研究假设3是成立的。

表8 模型(8)的面板数据回归结果(稳健性检验)

注:(1)回归系数下括号内为t统计量。*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上统计显著。(2)财政分权=人均各省本级财政支出/(人均中央财政支出+人均省级财政支出),同时预期收入与收入不确定性分别采用农村人均预期收入水平与农村人均预期收入不确定性指标。

六、结论

财政分权理论虽然在解释中国改革问题领域取得很大的成功,但这一理论却一直没有和消费理论很好地衔接。换言之,财政分权理论与消费理论对中国改革问题的解释是彼此分离的。消费不足是中国现阶段改革面临的最重要问题之一。既然财政分权已被公认为是中国经济转型的根本动力之一,财政分权理论就不应与消费问题相脱节。而且我们也看到,已有的消费理论或模型均只能够从某个侧面去解释某种因素对中国居民消费的作用,缺乏从微观到宏观、内洽统一的理论解释。

基于以上认识,本文首次尝试将财政分权因素引入已有的消费资产定价模型中,观察财政分权因素对中国消费问题的解释力。我们发现,中国的财政分权与消费之间存在着复杂但却关键的联系。这种联系的经济学意义主要体现为:一方面,分权程度提高会带来居民收入增长,进而带来消费的增加;另一方面,分权程度提高又会使得居民收入不确定性增强,进而带来消费的下降。这两种影响的存在,使得传统消费理论中的两大因素——预期收入水平和收入不确定性因素——难以全面地解释居民消费行为。接着,我们采用中国29个省(自治区、直辖市)1990-2009年面板数据进行实证研究,验证了本文理论模型的上述判断:缺失了财政分权因素的消费资产定价模型对于中国情况缺乏解释力,而融人了财政分权因素的模型则较好地拟合了中国的实际情况。

对于传统的消费资产定价模型而言,由于预期收入水平和收入不确定性同时受到财政分权因素的影响,当它们共同进入模型时,因为两者间存在着严重的多重共线性并与消费水平变量间存在内生性,只有预期收入水平变量显著为正,收入不确定性变量的系数符号是不稳定的,会产生不符合理论预期的结果。而引入了财政分权因素后,模型各变量的系数符号与显著性则与理论预期完全吻合。

为保证研究结论的科学性与可信性,本文还尝试了多种稳健性检验。无论是引入控制变量,还是调整解释变量的度量指标,结论都是稳健的。我们的研究既是对财政分权理论的补充和完善,同时也提出了一个从微观到宏观均具有统一性且具解释力的中国消费资产定价模型。本文研究结论的政策意义也是显见的,要解决收入增长、收入不确定性和消费等领域的问题,就不能忽视对政府财政权力分配领域的改革。在制定各种刺激消费的政策时,应该注重利用分权因素对预期收入水平的正面影响,并设法消除分权因素对收入不确定性的负面影响。

附录:最优消费的决定

(3)式两边对a求导得:Bexp(-αa)=βBrexp(-α(r(a-c)+κ)+α2σ2/2

两边取对数得:-αa=lnβr-α(B(r(a-c)+K))+α2B2σ2/2 (A-1)

(2)式右边对c求导并令其为0,得到:exp(-αc)=βBrexp(-α(r(a-c)+κ)+(α2σ2)/2,两边取对数得:

-αc=lnβBr-α(r(a-c)+κ))+(α2σ2)/2 (A-2)

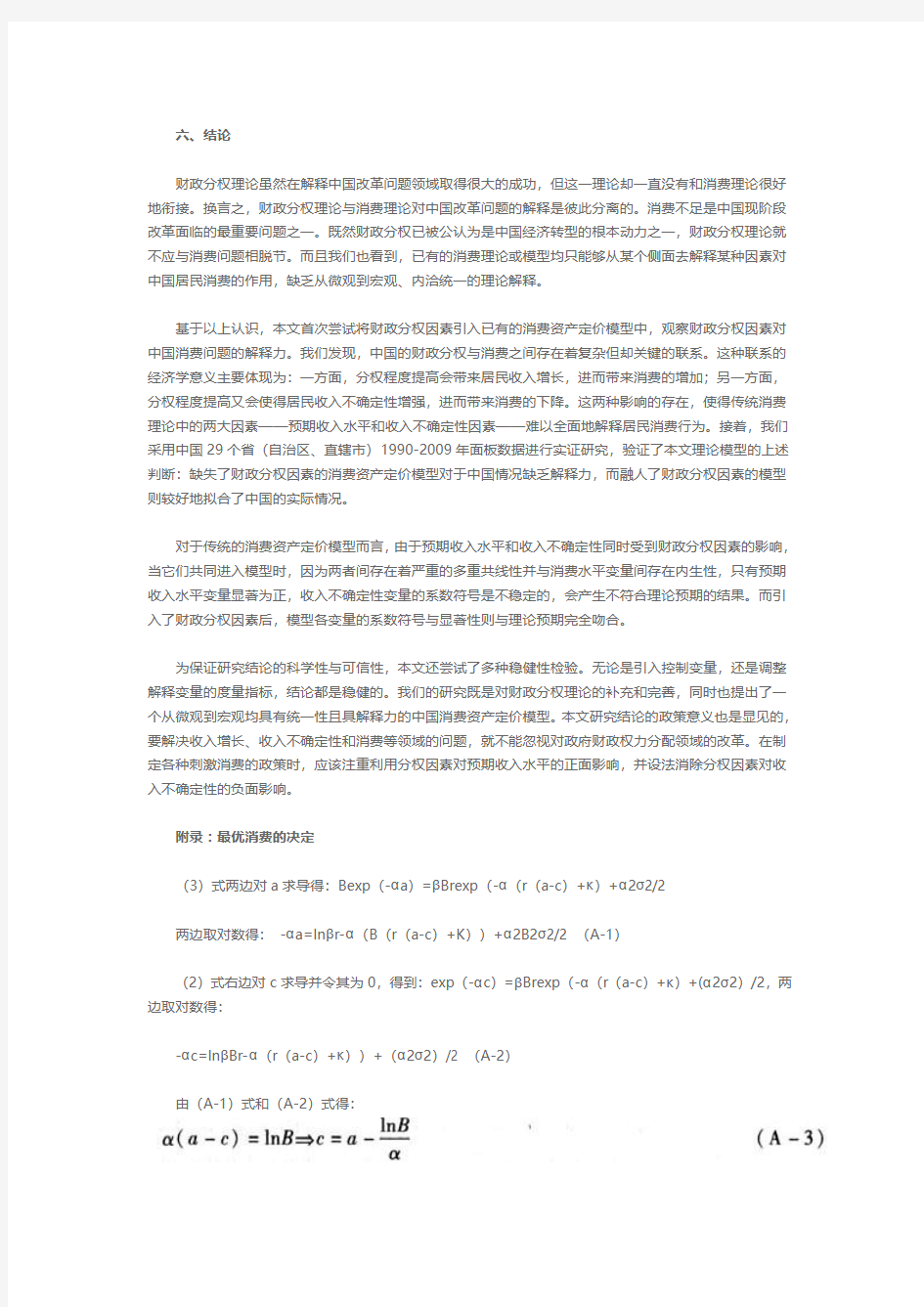

由(A-1)式和(A-2)式得:

(A-3)式代入(A-2)式得:

将B值代入(A-3)式得:

化简得到:

C*=a-inB/α=(r-1)a+κ/r-lnβr/αr-ασ2/2r

基金项目:国家自然科学基金“考虑政府偏好因素的技术创新对股价波动影响机制研究”(71003030)、国家自然科学基金“基于家庭异质性特征视角的微观消费储蓄行为与促进消费的宏观经济政策研究”(71073032)、国家社科基金项目“中国扩大内需政策的边界拓展和技术创新研究”(10CJL010)、教育部人文社科研究青年基金项目“中国内生性财政分权的理论研究及其实证检验”(09YJC790052)、国家社科基金重大攻关项目“应对国际资源环境变化挑战与加快我国经济发展方式转变研究——基于政府规制视角”(09&ZD021)。作者感谢匿名审稿人、王贤彬博士的评论和建设性修改意见。当然,文责自负。

注释:

①数据来源于历年《中国统计年鉴》。其中,遵循以往研究惯例,财政分权度等于人均各省本级财政支出与人均中央财政支出(包括预算内支出与预算外支出)的比值。

②一般认为收入与支出不确定性紧密关联,两者是否需要明确区分开仍未有定论,故本文对此暂存不论。

③由此可见,预防性储蓄和预防性储蓄动机是两个不同概念。收入不确定性从理论上影响预防性储蓄,但不应对预防性储蓄动机产生太大的影响。

④这方面更多的文献介绍详见严冀和陆铭(2003)。

⑤这里,“软”公共品是指那些政府提供的无形的准公共品,如医疗、教育、卫生等;而政府提供的所有有形准公共品界定为“硬”公共品。为使概念简洁且易于区分,本文也同样使用“软”、“硬”公共品的概念。

⑥求解过程可见附录。

⑦蒋云赘和任若恩(2004)的研究表明,中国的资本收益率基本上是稳定的,每年不超过6%。

⑧加入这一工具变量的原因在于,过往的城镇居民人均收入增长率会对之后的财政分权产生直接影响,但一般不会对消费产生直接影响。在现有的理论模型中,消费决定一般仅取决于现在而不是过去的收入增长率。

⑨由于两步法(two step)SYS—GMM估计标准差存在向下偏倚,在样本不是非常小的情况下,我们选择一步法(one step)SYS—GMM报告回归结果,以保证标准差估计的无偏性。

⑩此时,因为模型中没有包含财政分权变量,即期的inct会通过ft和消费产生内生性,因而取其滞后一期作为工具变量。

⑾限于篇幅,本文没有报告这些程序的检验结果,需要的读者可向我们索取个省(自治区、直辖市)的城镇居民收入增长率时间序列数据,建立量测方程:

⑿这样处理不确定性指标也是实证研究中常见的方法(如施建淮、朱海婷,2004;邓可斌、易行健,2010)。

⒀以往研究对价格因素的调整更常见的处理是采用CPI进行。我们在此用GDP缩减指数调整的原因在于:(1)目前中国统计数据中CPI只有城镇居民CPI和农村居民CPI两种指标,且

农村居民CPI数据有不少缺失。(2)我们方程中的消费数据是各省人均消费,无论是用城镇居民还是农村居民的CPI指标进行调整均不合理。为稳健起见,在不太合理的情况下,我们也尝试用城镇居民CPI对相关指标进行了调整,发现并不影响本文主要结论。

⒁此处选择RE回归是经过了上文所述的标准检验程序后作出的选择。在SYS—GMM回归中,我们选择滞后一期的分权度与滞后两期的城镇居民收入增长率作为工具变量。

参考文献:

1.陈安平、杜金沛,2010:《中国的财政支出与城乡收入差距》,《统计研究》第10期。

2.邓可斌、易行健,2010:《预防性储蓄动机的异质性与消费倾向的变化:基于中国城镇居民的研究》,《财贸经济》第5期。

3.丁菊红、邓可斌,2008:《政府偏好、公共品供给与转型中的财政分权》,《经济研究》第7期。

4.丁菊红、邓可斌,2009:《转型中的财政分权、经济增长与公共品供给》,《南方经济》第3期。

5.蒋云贽、任若恩,2004:《中国工业的资本收益率测算》,《经济学(季刊)》第4期。

6.罗楚亮,2004:《经济转轨、不确定性与城镇居民消费行为》,《经济研究》第4期。

7.龙志和、周浩民,2000:《中国城镇居民预防性储蓄实证研究》,《经济研究》第11期。

8.李扬、殷剑峰,2007:《中国高储蓄率问题探究——基于1992—2003年中国资金流

量表的分析》,《经济研究》第6期。

9.鲁昌,2001:《消费、利率与证券市场波动》,《上海财经大学学报》第2期。

10.宋铮,1999:《中国城镇居民储蓄行为研究》,《金融研究》第6期。

11.孙风、王玉华,2001:《中国居民消费行为研究》,《统计研究》第4期。

12.施建淮、朱海婷,2004:《中国城市居民预防性储蓄及预防性储蓄动机强度》,《经济学动态》第10期。

13.万广华、张茵、牛建高,2001:《流动性约束、不确定性与中国居民消费》,《经济研究》第11期。

14.王曦、陆荣,2008:《双重不确定性、“试错法”改革与消费/储蓄》,中山大学岭南学院工作论文。

15.温娇秀,2006:《中国的财政分权与经济增长——基于省级面板数据的实证》,《当代经济科学》第9期。

16.严冀、陆铭,2003:《分权与区域经济发展:面向一个最优分权程度的理论》,《世界经济文汇》第3期。

17.杨瑞龙、章泉、周业安,2007:《财政分权、公众偏好和环境污染——来自中国省级面板数据的证据》,东海证券研究所工作论文。

18.易行健、王俊海、易君健,2008:《预防性储蓄动机强度的时序变化与地区差异——

基于中国农村居民的实证研究》,《经济研究》第3期。

19.袁志刚、朱国林,2002:《消费理论中的收入分配与总消费》,《中国社会科学》第2期。

20.张军、高远、傅勇、张弘,2007:《中国为什么拥有了良好的基础设施》,《经济研究》第3期。

21.张晏、龚六堂,2006:《分税制改革、财政分权与中国经济增长》,《经济学(季刊)》第1期。

22.周业安、章泉,2008:《财政分权、经济增长和波动》,《管理世界》第3期。

23.周绍杰,2010:《中国城市居民的预防性储蓄行为研究》,《世界经济》第8期。

24.Arellano,M.,and O.Bover.1995.“Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models.”Journal of Econometrics,68(1):29-51.25.Backus,D.K.,8.R.Routledge,and S.E.Zin.2004.“Exotic Preferences for Macroeconomists.”NBER Working Paper 10597.

26.Blundell,R.,and S.Bond.1998.“Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models.”Journal of Econometrics,87(1):115-143.27.Chamon,Marcos D.,and Eswar S.Prasad.2010.“Why Are Saving Rates of Urban Households in China Rising?”American Economic Journal:Macroeconomics,2(1):93-130.

28.Deaton.A.S.1997.The Analysis of Household Survey.London:The Johns Hopkings University Press.

29.Dynan,K.E.1993.“How Prudent Are Consumers?”Journal of Political Economy,101(6):1104-1113.

30.Dewatripont,M.,and E.Maskin.1995.“Credit and Efficiency in Centralized and Decentralized Economies.”Review of Economic Studies,62(4):541-555.31.Lin,J.Y.,and Z.Liu.2000.“Fiscal Decentralization and Economic Growth in China.”Economic Development and Cultural Change,49(1):1-21.32.Oates,Wallace E.1999.“An Essay on Fiscal Federalism.”Journal of Economic Literature,37(3):1120-1149.

33.Qian,Y.,and B.Weingast.1997.“Federalism As a Commitment to Preserving Market Incentives.”Journal of Economic Perspectives,11(4):83-92.34.Qian,Y.,and Gerald Roland.1998.“Federalism and the Soft Budget Constraint.”American Economic Review,88(5):1143-1162.

35.Tiebout,Charles M.1956.“A Pure Theory of Local Expenditures.”Journal of Political Economy,64(5):416-424.

36.Zhang,T.,and H.Zou.1998.“Fiscal Decentralization,Public Spending,and Economic Growth in China.”Journal of Public Economics,67(2):221-240.

2?财政分权理论的内容 (1)第一代财政分权理论的内容 其核心观点是,如果将资源配置的权力本身更多地向地方政府倾斜,那么,通过地方政府之间的竞争,能够迫使政府官员的财政决策更好地反映纳税人的偏好,从而强化对政府行为的预算约束,相当程度上改变中央政府在财政决策中存在的不倾听地方公民意见的状态。这个论点实质上是强调地方政府的竞争机制的作用。 其中较有代表性的观点有: 蒂博特(1956)“以足投票”理论。蒂博特通过一系列假设,论述了公民“以足投票”,促进地方政府间竞争,并实现资源的优化配置的机制。他认为人们愿意在地方政府周围是由于他们想在全国寻找地方财政支出与税收的一种精确组合,使自己的效用最大化,人们之所以在某一区域工作和居住,接受当地政府的管辖,是因为政府服务与税收符合自己效用最大化的原则。 斯蒂格勒(1957)最优分权模式菜单。斯蒂格勒提出了地方政府存在必要性的两条基本原则,进而说明了地方政府的存在是为了更有效地配置资源,以实现社 会福利的最大化。他在《地方政府功能的有理范围》中提出了这两条原则:一是与中央政府相比,地方政府更接近于自己的民众,地方政府更了解它所管辖公民的效用与需求;二是一国国内不同的人们有权对不同种类和不同数量的公共服务进行投票表决。这就说明了地方政府的存在是为了更有效地配置资源,进而实现 社会福利的最大化。 布坎南(1965)“俱乐部”理论。布坎南运用“俱乐部”理论解释了最优地方政府管辖范围的形成问题,并强调了公共产品提供的规模经济与消费拥挤状况在决定地方政府最佳规模中的作用。 奥茨(1972)分权定理。奥茨从地方政府组织的决策成本和集合的角度,论述了政府组织结构问题。 特里西(1981)偏好误识理论。特里西从社会经济生括中信息的不完备性和非确定性出发,论述了由更了解本地区居民偏好的地方政府来提供公共产品,以实现社会福利的最大化。 费雪(2000)地方政府组织理论。费雪的地方政府组织理论同时强调①公共产

计量经济学大作业――影响居民消费水平的主要因素分析 学号:0120231 姓名:孙馥琳 专业:122税务 修课时间:2014—2015学年第二学期 任课教师:万建香老师 成绩: 评语:

影响居民消费水平的主要因素分析 摘要 就我国近阶段消费方面出现的一些情况,利用1993年至2008年的相关数据对我国消费的影响因素进行实证分析。目的在于让我们更加了解我国消费的因素。先通过相关的背景理论提出问题;搜集了相关的数据,利用EVIEWS软件对计量模型进行了参数估计和检验,并加以修正。本文主要是通过对影响居民消费水平的主要因素分析揭示中国居民消费水平的现状及问题,并依此提出部分政策 关键词:居民消费水平国内生产总值收入 Abstract Abstractthe recent phase of consumption in China is in some cases, using the related data from 1993 to 2008, the empirical analysis on the influence factors of consumption in our country. Purpose is to let us know more about China's consumption factors. To pass the relevant background theory questions; Collected the relevant data, using EVIEWS software measurement model for the parameter estimation and test, and modified. This article mainly through the analysis of the main factors influencing the residents' consumption level to reveal current situation and problems of Chinese residents' consumption level, and accordingly puts forward some policies. Keywords: residents' consumption level Gross domestic product (GDP)

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/2d6816575.html, 中国式财政分权对经济的影响 作者:王平 来源:《中国市场》2018年第03期 [摘要]近些年,随着社会的不断发展进步,对财政分权的研究日益深入。文章在对中国式财政分权演变历程进行阐述的基础上,指出了中国式财政分权的特征,并分析了中国式财政分权对经济的影响。 [关键词]财政分权;收入差距;经济发展 [DOI]10.13939/https://www.doczj.com/doc/2d6816575.html,ki.zgsc.2018.03.052 1 中国式财政分权的内涵及演变历程 几乎任何一个国家的政府体系都是分为若干级别,通过权力的分配达到区域经济的协调发展是中央政府的重要目标,财政分权是指给予地方政府一定的税收权力和支出责任范围,并允许其自主决定预算支出规模与结构,使处于基层的地方政府能自由选择其所需要的政策类型,并积极参与社会管理,其结果便是使地方政府能够提供更多更好的服务。 作为我国经济体制改革的重要组成部分,我国的财政管理体制改革自新中国成立至今以两个节点为分界,一共经历了三个演变阶段,分别是十一届三中全会以前的计划经济体制时期的高度集权的财政体制、十一届三中全会至1994年之间的“分权让利”财政体制、1994年至现在的分税制财政体制。 1.1 高度集权的财政体制 在计划经济体制时期,虽然我国的财政管理体制有过不同程度的改革,但整体上仍然属于中央政府对财政收支具有绝对控制地位的高度集权财政体制。这一时期,公共产品的生产计划制订以及决策权在中央手中,而具体的执行则下放到地方政府手中,两者之间属于单纯的行政隶属关系。同时,地方政府的税收绝大多数要上缴给中央,其财政支出则来源于中央财政拨款,使得地方政府在经济上缺乏独立性,不利于地方经济的快速发展。 1.2 “分权让利”财政体制 十一届三中全会对我国地方政府与中央政府之间的财政关系进行了重新定位,为了激励地方政府增加财政收入,我国实行了“分权让利”的财政管理体制改革,并且随着市场经济体制的发展,这一财政体制也进行了深化改革,变传统的“吃大锅饭”为“分灶吃饭”,这样不仅大大改善了以往我国财政收入严重不足的问题,还极大提升了地方政府的经济独立性,有力促进了其发展经济的积极性。

影响居民消费水平的因素 摘要:提高消费水平,是国民经济管理学的重要目标之一,但在众多主客观条件的制约下,它不可能完全如人所愿。本文是利用多元回归分析的方法,通过实证分析研究了影响居民消费的因素,为制定明确社会合理、适度消费的标准,并采取相应的消费政策促进适度消费水平的实现提供依据。 摘要:消费水平多元回归适度消费 一、变量的选取 (一)国内生产总值GDP 国内生产总值(GDP)指按市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。消费需求是收入的函数,而收入取决于生产,所以,随着生产的发展,收入不断增加。因此,生产发展水平及其增长速度是最重要因素。 (二)居民消费价格指数CPI 居民消费价格指数是反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和变动程度。在市场经济条件下,消费者购买消费品及服务是一货币为中介的。也就是说,要按照消费品及服务的价格支付相应的货币才能交换回一定数量的消费品和服务。因此,消费品和服务价格的涨落变化,对消费者的消费需求有着重要的影响。 (三)城镇居民家庭人均可支配收入 可支配收入指调查户可用于最终消费支出和其他非义务性支出以及储蓄的总和,即居民家庭可以用来自由支配的收入。它是家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障支出以及调查户的记账补贴后的收入。居民可支配收入是决定储蓄水平的一个因子,居民可支配收入增加,直接性的居民储蓄会随之上升,当可支配收入增加的同时就是增加自己的银行储蓄为以后的购房、养老、医疗保健做准备,这对居民的消费支出有很大影响。 (四)人口自然增长率 人口自然增长率指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。在消费总额为既定时,人口的规模和增长速度直接影响消费水平。如果人口自然增长率慢于消费总额增长率,消费水平必将较快的提高;反之,消费水平必将下降。 (五)全社会固定资产投资 全社会固定资产投资是以货币形式表现的在一定时期内全社会建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。该指标是反映固定资产投资规模、结构和发展速度的综合性指标,又是观察工程进度和考核投资效果的重要依据。消费水平直接依赖于消费总额,因而在国内生产总值既定的情况下,消费规模的大小和消费水平的高低,就取决于投资与消费的比例分配。 二、模型的设定 2004-2013影响居民消费水平各因素数据表 年份 居民消 费水平(元) 国内生产 总值(亿元) 居民消费 价格指数(上 城镇居民家庭 人均可支配收入 人口自然 增长率(‰) 全社会固定 资产投资(亿元)

中国居民消费决定中的财政分权因素(四) 2012年11月22日13:52 来源:《经济评论》2012年第1期作者:邓可斌易行健字号 打印纠错分享推荐浏览量 109 接着,我们重复模型(8)的检验过程,结果见表8。与表6相比,表8的结果是相似的。我们同样可以看到,当yt+1和inclt单独进入方程时,yt+1的系数显著为正、inclt的系数显著为负。此时这两个解释变量符号是符合预期的。但当这两个解释变量同时进入方程时,yt+1的系数仍然显著为正,但inclt的系数就从原来的显著为负转变成显著为正了。显然inclt系数的正号是不符合我们的预期的。这就再次说明研究假设3是成立的。 表8 模型(8)的面板数据回归结果(稳健性检验) 注:(1)回归系数下括号内为t统计量。*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上统计显著。(2)财政分权=人均各省本级财政支出/(人均中央财政支出+人均省级财政支出),同时预期收入与收入不确定性分别采用农村人均预期收入水平与农村人均预期收入不确定性指标。

六、结论 财政分权理论虽然在解释中国改革问题领域取得很大的成功,但这一理论却一直没有和消费理论很好地衔接。换言之,财政分权理论与消费理论对中国改革问题的解释是彼此分离的。消费不足是中国现阶段改革面临的最重要问题之一。既然财政分权已被公认为是中国经济转型的根本动力之一,财政分权理论就不应与消费问题相脱节。而且我们也看到,已有的消费理论或模型均只能够从某个侧面去解释某种因素对中国居民消费的作用,缺乏从微观到宏观、内洽统一的理论解释。 基于以上认识,本文首次尝试将财政分权因素引入已有的消费资产定价模型中,观察财政分权因素对中国消费问题的解释力。我们发现,中国的财政分权与消费之间存在着复杂但却关键的联系。这种联系的经济学意义主要体现为:一方面,分权程度提高会带来居民收入增长,进而带来消费的增加;另一方面,分权程度提高又会使得居民收入不确定性增强,进而带来消费的下降。这两种影响的存在,使得传统消费理论中的两大因素——预期收入水平和收入不确定性因素——难以全面地解释居民消费行为。接着,我们采用中国29个省(自治区、直辖市)1990-2009年面板数据进行实证研究,验证了本文理论模型的上述判断:缺失了财政分权因素的消费资产定价模型对于中国情况缺乏解释力,而融人了财政分权因素的模型则较好地拟合了中国的实际情况。 对于传统的消费资产定价模型而言,由于预期收入水平和收入不确定性同时受到财政分权因素的影响,当它们共同进入模型时,因为两者间存在着严重的多重共线性并与消费水平变量间存在内生性,只有预期收入水平变量显著为正,收入不确定性变量的系数符号是不稳定的,会产生不符合理论预期的结果。而引入了财政分权因素后,模型各变量的系数符号与显著性则与理论预期完全吻合。 为保证研究结论的科学性与可信性,本文还尝试了多种稳健性检验。无论是引入控制变量,还是调整解释变量的度量指标,结论都是稳健的。我们的研究既是对财政分权理论的补充和完善,同时也提出了一个从微观到宏观均具有统一性且具解释力的中国消费资产定价模型。本文研究结论的政策意义也是显见的,要解决收入增长、收入不确定性和消费等领域的问题,就不能忽视对政府财政权力分配领域的改革。在制定各种刺激消费的政策时,应该注重利用分权因素对预期收入水平的正面影响,并设法消除分权因素对收入不确定性的负面影响。 附录:最优消费的决定 (3)式两边对a求导得:Bexp(-αa)=βBrexp(-α(r(a-c)+κ)+α2σ2/2 两边取对数得:-αa=lnβr-α(B(r(a-c)+K))+α2B2σ2/2 (A-1) (2)式右边对c求导并令其为0,得到:exp(-αc)=βBrexp(-α(r(a-c)+κ)+(α2σ2)/2,两边取对数得: -αc=lnβBr-α(r(a-c)+κ))+(α2σ2)/2 (A-2) 由(A-1)式和(A-2)式得:

关键词:财政分权;财政联邦主义;维持市场化几乎任何一个国家的政府体系都是分为若干级别,通过权力的分配达到区域经济的协调发展是中央政府的重要目标,因而,中央政府和地方政府的财政关系,一直是经济学研究的重要课题,国内外有关的经济学家,从不同的角度对财政分权问题作出了研究。所谓财政分权是指给予地方政府一定的税收权力和支出责任范围,并允许其自主决定预算支出规模与结构,使处于基层的地方政府能自由选择其所需要的政策类型,并积极参与社会管理,其结果便是使地方政府能够提供更多更好的服务。有关财政分权的理论不仅在发达国家得到普遍的重视,许多发展中国家也将财政分权视为打破中央计划束缚,走上自我持续增长道路的重要手段。一、传统财政分权理论基本框架如果按新古典经济学的原理,中央政府能够完全根据居民的偏好、经济中的产品和服务总量以及资源禀赋供给公共品,从而实现社会福利最大化,一个国家就不可能出现多级政府,也就没有必要讨论财政分权。但是,现实是地方政府不仅实实在在的存在,而且作用很大,基于此西方财政分权理论逐渐产生,传统的财政分权理论以蒂布特(Tiebout)1956年发表的《地方支出的纯理论》为标志,然后马斯格雷夫(Musgrave)、奥茨(Oates)等经济学家对此作出补充和发展。传统财政分权理论对财政分权的合理性、必要性给出了一定的解释和说明,其研究的一个基本问题是如何将各项财政职能及相应的财政工具在各级政府之间进行适当的分配,核心观点认为:如果将资源配置的权力更多地向地方政府倾斜,那么通过地方政府间的竞争,能够使地方政府更好地反映纳税人的偏好,从而加强对政府行为的预算约束,相当程度上改变中央政府在财政政策中存在的不倾听地方公民意见的状态。(一)蒂布特(Tiebout)“以足投票”理论蒂布特(1956)首先从公共品入手,假定居民可以自由流动,具有相同偏好和收入水平的居民会自动聚集到某一地方政府周围,居民的流动性会带来政府间的竞争,一旦政府不能满足其要求,那么居民可以“用脚投票”迁移到自己满意的地区,结果地方政府要吸引选民,就必须按选民的要求供给公共品,从而可以达到帕累托效率,奥茨及布鲁克纳(Brueckner)等人的实证研究结果也表明,理性的居民的确要比较享受居住地公共服务的收益与履行纳税义务的成本,在居民的约束下,地方政府有最有效提供公共品的动力。(二)马斯格雷夫(Musgrave)的分权思想马斯格雷夫(1959)从考察财政的三大职能出发,分析了中央和地方政府存在的合理性和必要性,他认为:宏观经济稳定与收入再分配职能应由中央负责,因为地方政府对宏观经济稳定实施控制缺乏充足的财力,另外经济主体的流动性也严重束缚了地方政府进行收入再分配的尝试;而资源配置政策则应根据各地居民的偏好不同而有所差别,在这方面地方政府比中央政府更适合,更有利于经济效率的提高和社会福利水平的改进。他还指出在公共品供给效率和分配的公正性实现方面,中央政府和地方政府间必要的分权是可行的,这种分权可以通过税种在各级政府间的分配固定下来,从而赋予地方政府相对独立的权力。[!--empirenews.page--] (三)奥茨(Oates)的分权定理奥茨在《财政联邦主义》(1972)一书中,通过一系列假定提出了分散化提供公共品的比较优势,即奥茨“分权定理”:对某种公共品来说,如果对其消费涉及全部地域的所有人口的子集,并且关于该公共品的单位供给成本对中央政府和地方政府都相同,那么让地方政府将一个帕累托有效的产出量提供给他们各自的选民则总是要比中央政府向全体选民提供的任何特定的且一致的产出量有效率得多。因为与中央政府相比,地方政府更接近自己的公众,更了解其所管辖区选民的效用与需求。也就是说,如果下级政府能够和上级政府提供同样的公共品,那么由下级政府提供则效率会更高。由于奥茨分权定理的证明是建立在偏好差异和中央政府等份供给公共品的假定上,这些限制性条件似乎有点强加于人,很难使人信服,后续的研究对此作出了进一步的说明。Oates(1999)指出在完全信息条件下,中央政府就很可能根据各地不同的需求提供不同的产出,以使社会福利最大化,此时也就无财政分权存在的必要性,但现实是,由于信息不对称的客观存在,地方政府对其辖区内居民的偏好、公共品提供的成本比中央政府了解的多,更具有信息优势;迫于一些政

影响我国居民消费水平因素分析 【摘要】随着改革开放的深入和市场经济的发展、人们的生活水平得到了大大的提高。作为总需求中最主要的部分,消费的增长在GDP 的增长中占很大比例。由于分析影响我国居民人均消费水平的多种因素各自的重要程度,将有助于我们认清当前中国经济发展的重要原因。本文采用1993年至2010年的统计数据,通过建立多元线性回归模型,运用Eviews软件,分析研究城镇居民的消费行为和影响消费的主要因素,才能因地制宜的制定政策,有效地推动居民消费的增长。 【关键词】居民消费水平消费增长消费因素经济发展 近年来,随着我国社会经济的迅速发展,人民的生活水平逐步改善,我国的消费水平也发生了很大的变化。消费是所以经济行为有效实现的最终环节,是促进经济增长的持久拉动力。在目前我国面临经济结构调整和产业结构升级的阶段,我国的消费水平如何,影响我国消费水平的因素有哪些,以及这些因素对消费具有怎样的影响,都是值得关注的问题。有关学者认为,居民收入是影响居民消费的主要因素,经济增长对我国居民消费产生正向效应,但影响不明显。一、选取数据 影响居民消费的因素有很多,包括宏观和微观多方面的影响。如收入水平、商品价格水平、利率水平、收入分配状况、消费者偏好、家庭财产状况、消费信贷状况、消费者年龄构成、制度、风俗习惯等等。但考虑到样本数据的可收集性和我国经济的实际情况,本文选取以下因素决定消费。 日常观察和统计研究都表明,当前可支配收入水平是决定一个国家消费的核

心因素,因此人均可支配收入的入选毫无疑问;GDP 是衡量一个国家经济实力,也是世界银行划分高收入、中等收入、低收入国家的主要标志;恩格尔系数是食品支出占消费的百分比,其值越小说明人们越富裕。而定期余额则表明了居民持有的流动财产数目,所以本模型选取1993~2010年间的居民消费水平,国内生产总值,农村居民人均收入,城镇居民人均收入,农村居民家庭恩格尔系数,居民储蓄定期余额。所用数据来源于国家统计局网站。 二、实证分析 数据如下: 注:Y 为居民消费水平,X1为国内生产总值,X2为农村居民人均收入,X3为城镇居民人均收入,X4为农村居民家庭恩格尔系数(%),X5为居民储蓄定期余额 (一)模型初步提出 初步建立多元线性回归模型: 01122334455i Y X X X X X ββββββμ=++++++ 其中,Y 为居民消费水平,1X 为国内生产总值,2X 为农村居民人均收入,3 X 为城镇居民人均收入,4X 为农村居民家庭恩格尔系数(%),5X 为居民储蓄定期

我国居民消费现状的统计分析 专业:经济学姓名:000 学号:00000000 一、我国城镇居民现状 近年来,我国宏观经济形势发生了重大变化,经济发展速度加快,居民收入稳定增加,在国家连续出台住房、教育、医疗等各项改革措施和实施“刺激消费、扩大内需、拉动经济增长”经济政策的影响下,全国居民的消费支出也强劲增长,消费结构发生了显著变化,消费结构不合理现象得到了一定程度的改善。本文通过相关数据分析总结出了我国城镇居民消费呈现富裕型、娱乐教育文化服务类消费攀升的趋势特点。 二、我国居民消费结构的横向分析 第一,食品消费支出比重随收入增加呈现出明显的下降趋势,这与恩格尔定律的表述一致。但最低收入户与最高收入恩格尔系数相差太过悬殊,城镇最低收入户刚刚解决了温饱问题,而最高收入户的生活水平按照恩格尔系数的评价标准早已达到了富裕型,甚至接近最富裕型。第二,衣着消费支出比重随收入增加缓慢上升,到高收入户又有所下降,但各收入组支出比重相差不大。衣着支出比重没有更多的递增且最高收入户的支出比重有所下降,这些都符合恩格尔定律关于衣着消费的引申。随着收入的增加,衣着支出比重呈现先上升后下降的走势。事实上,在当前的价格水平和服装业的发展水平下,城镇居民的穿着是有一定限度的,而且居民对衣着的需求也不是无限膨胀的,即使收入水平继续提高,也不需要将更大的比例用于购买服饰用品了。第三,家庭设备用品及服务、交通通讯、娱乐教育文化服务和杂项商品与服务的支出比重呈逐组上升趋势,说明居民的生活水平随收入的增加而不断提高和改善。第四,医疗保健支出比重随收入水平提高呈现一种两端高、中间低的走势。这是因为医疗保健支出作为生活必须支出,不论居民生活水平高低,都要将一定比例的收入用于维持自身健康,而且由于医疗制度改革,加重了个人负担的同时,也减小了旧制度可能造成的不同行业、不同体制下居民医疗保健支出的差别,因而不同收入等级的居民在医疗保健支出比重上差别不大。第五,居住支出比重基本上呈先上升后下降的趋势,这与我国居民消费能级不断提升,住宅商品正在越来越成为城镇居民关注的热点是相吻合的,同时与恩格尔定律的引申也是一致的。可以看出,城镇居民的消费状况虽然受价格水平、消费习惯、消费环境、消费心理预期等诸多因素的影响,但归根结底仍取决于居民的收入水平,要提高城镇居民的消费支出,必须增加居民收入。因此,采取切实有效的措施增加城镇居民的可支配收入,不仅可以提高全国城镇居民的总体消费水平,促进消费结构向着更加健康、合理的方向发展,而且在启动内需,促进我国的经济发展方面有着重大的现实意义。 三、我国居民消费结构的纵向分析 进入21世纪以来,随着经济体制改革的深入,国民经济的迅速发展,我国城乡居民的消费水平显著提高,居民的各项支出显著增加。随着消费水平的提高,我国城乡居民消费从注重量的满足到追求质的提高,从以衣食消费为主的生存型到追求生活质量的享受型、发展型,消费质量和消费结构都发生了明显的变化。城镇居民在食品、衣着、家庭设备用品三项支出在消费支出中的比重呈现明显的下降趋势,其中食品类支出比重降幅最大;衣着类有所下降;家庭

课程论文 我 国 居 民 消 费 水 平 研 究 分 析 班级:09经51 学号:09085009 姓名:刘静静 2012年 11 月

摘要: 居民消费水平是指一个国家一定时期内人们在消费过程中对物质和文化生活需要的满足程度。要刺激消费、扩大内需,必须找出影响我国居民消费水平的关键因素,才能对症下药。本文结合居民消费水平的影响因素和居民消费水平的历史及现状列出了五个相关因素(国内生产总值GDP、城镇和农村居民可支配收入、人口自然增长率以及居民消费价格指数),运用SPSS 17.0软件进行三个方面的分析:描述性分析、因子分析、回归分析。本案例的研究目地是分析我国居民消费水平的影响因素,为更好的提高居民消费水平提供科学的依据。 关键字:居民消费水平 SPSS分析扩大内需刺激消费

引言 居民消费水平是按国民收入或国内生产总值的使用总量中用于居民消费的总额除以年平均人口计算的,它反映一个国家或一个地区居民的一般消费水平。居民消费水平是GDP 中一个重要组成部分,是拉动经济增长的三驾马车之一,一 直是经济学家关注的焦点和研究的热门领域。在改革开放以来,居民消费水平提高的较快,消费结构也有了很大的改善,因此对其进行分析有较强的经济意义。分析目地、分析思路与数据选取 本案例的研究目地是分析我国居民消费水平的影响因素,为更好的提高居民消费水平提供科学的依据。 分析思路主要如下,首先利用描述性分析对居民消费水平、国内生产总值GDP、城镇和农村居民可支配收入、人口自然增长率以及居民消费价格指数进行基础性的描述,以便对我国居民消费水平和其主要影响因素有一个直观的印象,然后利用因子分析提取对我国居民消费水平影响较为显著的因素,分析我国居民消费水平的影响的因素,最后利用回归分析方法确定这些因素对我国居民消费水平的影响方向和强弱。 在现实生活中,影响消费的因素很多,例如收入水平、商品价格水平、利率水平、收入分配状况、消费者偏好、家庭财产状况、消费信贷状况、消费者年龄构成、制度、风俗习惯等等。但考虑到我国经济的实际情况和样本数据的随机性,选择了以下一些因素决定居民消费水平。日常观察和统计研究都表明,当前可支配收入水平是决定一个国家消费的核心因素,因此人均可支配收入的入选毫无疑问。由于我国现阶段的具体国情之一是贫富差距较大,导致农村居民收入和城镇居民收入的差异较大,所以本文分别考虑了城镇居民可支配收入和农村居民可支配收入对居民消费水平的影响。众所周知,国内生产总值GDP 常被公认为是衡量国家经济状况的最佳指标,它不但可以反映一个国家的经济表现,更可以反映一国的国力与财富。一般来说,国内生产总值GDP 高的国家,表明该国的经济实力强,人民消费水平高,由此选择了国内生产总值GDP 作为居民消费水平计量分析的因素之一。另外,影响经济的长期因素之一是人口自然增长率的变化,由于人口结构的不同,导致居民所消费的物质和文化和其消费观念有很大的差异,所以本文选择了人口自然增长率作为研究的因素之一。最后,居民消费价格指数,是反映居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。居民消费价格指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价

收稿日期:2011-12-06 基金项目:国家自然科学基金资助项目(71073085 作者简介:闫文娟(1984-女,新疆哈密人,南开大学经济学院博士生;钟茂初(1965-,男,江西铜鼓人,南开大学经济学院教授,博士生导师。 中国式财政分权会增加环境污染吗 闫文娟1,钟茂初2 (南开大学经济学院,天津 300071 摘要:经济分权和政治集权并存以及中央政府引导地方政府之间/GDP 竞赛0的过度竞争是中国式财政分权的核心内涵,本文在此背景下分析环境污染的原因。先从理论上提出假说,然后利用1999-2008年省级面板数据进行实证检验,最后得出结论:中国式财政分权确实增加了外溢性公共物品(如废水以及覆盖全国的纯污染公共物品(如二氧化硫的污染排放强度,但并没有增加地方污染公共物品(如固体废弃物的污染排放强度;由于排污费收取的人为因素较大,排污费政策对污染物排放的抑制效应不明显;财政分权体制下地方政府有选择地放松了一些上缴税收高的工业企业的二氧化硫以及固体废物排放的监管,这样便呈现出污染物在不断增加,排污费的收入也在不断增加的局面。 关键词:财政分权;排污费;环境污染 中图分类号:F81212 文献标识码:A 文章编号:1004-4892(201203-0032-06 一、引言

国外关于财政分权对环境质量影响的研究结论并不一致,有研究认为财政分权并没有使环境质量下降[1]反而使环境质量提高[2],有研究认为财政分权使得环境质量降低[3]。中国的财政分权不同于西方国家的财政分权,中国的财政分权伴随着政治集权,晋升激励使得地方政府官员有非常强的(政治动力促进地方经济快速发展[4],中国地方政府的治理模式是/自上而下0的/标尺竞争0即地方政府更多的只需要对中央政府负责,中央政府通过以GDP 为主导的考核机制对地方政府进行考评。在中国,中央政府拥有绝对的权威任命地方官员,因而有能力奖惩地方官员的行为,而在俄罗斯等财政联邦主义体制下,中央政府没有能力影响地方政府的行为[5],这是中国式分权相比联邦财政分权的最大不同,那么中国式财政分权对环境污染的影响又是怎样的呢?国内专门作中国式财政分权对环境影响的研究尚不多见,已有的关于中国财政分权对环境影响的实证检验主要如下:杨瑞龙、章泉[6]首次实证检验了中国的财政分权对环境质量的影响,得出财政分权度越高,环境质量越差,验证了财政分权可能导致地方政府降低环境保护的努力。李猛[7]从财政分权角度提出了中国环境污染趋势的新假说:环境污染程度随着人均地方财政能力水平的提高而持续上升,当人均地方财政能力水平超过倒U 型曲线拐点值后,环境污染程度趋于下降。张凌云、齐晔[8]分析了作为/理性人0的政府,在面临政治激励(政绩考核下的经济发展动力和财政约束(地方政府财税压力大下的环境监管困境,只是没有对相应的理论进行实证检验。 第3期(总第165期 2012年5月 财经论丛 C ollected Essays on Finance and Economics No.3(General,No.165 May.2012 闫文娟等中国式财政分权会增加环境污染吗

中国城镇居民消费结构分析 1. 居民消费结构 消费结构分析主要是考察食品、衣着、家庭设备、医疗保健、交通、娱乐、居住和其他消费占总消费支出的比重关系。一个国家的居民消费结构与其收入水平、人口结构、自然资源、风俗文化、教育水平甚至社会制度等众多因素密切相关。这其中,收入水平对消费结构有着决定性的影响。一般来说,收入水平越低,食品等生活必需品所占比重越高,而娱乐等高档消费或奢侈品所占比重越低;收入水平越高,则刚好相反。 分析消费结构问题通常有下列两种方法: (1)利用各类消费品支出占消费品总支出的比重关系来说明问题; (2)通过估计各类消费品支出的收入弹性来考察居民对各类消费品“想要消费”的程度,利用各类消费品支出的收入弹性结构来进行分析。 在本案例中,我们主要采取第二种方法。 2. 扩展线性支出系统模型 1954年英国计量经济学家Stone 首先提出线性支出系统(LES )用以描述消费者对各种消费品的需求规律,随后美国经济学家Luch 于1973年对其进行了扩展,并最终形成扩展线性支出系统(Extend Linear Expenditure System, ELES)。目前,ELES 是经济学界研究居民消费的最重要工具之一。 该系统假定某一时期人们对各种商品(服务)的需求量取决于人们的收入和各种商品的价格,而且人们对各种商品的需求分为基本需求和超过基本需求之外的需求两部分,并且认为基本需求与收入水平无关,居民在基本需求得到满足之后才将剩余收入按照某种边际消费倾向安排各种非基本消费支出。扩展线性支出系统的模型为 ),X P -(Y X P V i i i i i i ∑+=β i=1,2,3,…n (1) 式(1)中P i 为第i 种商品的价格,V i 为消费者对第i 种商品的消费支出,Y 表示居民实际收入,X i 为消费者对第i 种商品的基本需求量,P i X i 是对第i 种商品的基本需求支出,i β表示满足基本消费需求后剩下的收入)X P -(Y i i ∑对第i 种商品的边际消费倾向或投向需求系数,它应该满足0中国居民消费水平的影响因素研究

中国居民消费水平的影响因素研究 摘要:自改革开放起,我国的经济快速发展,人民生活水平日益提高,与此同时,我国的居民消费水平也日趋增长。众所周知,居民消费水平的高低能从某方面反映社会经济生活状况,因此,笔者认为有必要对居民消费水平的影响因素进行深入、细致地研究。本文希望运用SPSS软件,通过回归分析来找出各个因素对居民消费水平的影响,进而提出个人的政策建议。 关键词:居民消费水平回归分析影响因素SPSS分 (一)研究现状 关于中国居民消费水平影响因素的研究方面,郑岩分析了居民人均可支配收入、CPI、存款利率和政府保障类财政支出对居民消费水平的影响。郭新华和何鑫利用中国 1978-2009年的数据,分析了人均储蓄、住房价格和利率对居民消费水平的影响。陈奇从经济因素方面、消费环境和条件因素方面、社会因素方面分析了中国农村居民消费水平偏低的原因。 (二)研究目的 近年来,随着我国社会经济的迅速发展,人民的生活水平逐步改善,我国的消费水平也发生了很大的变化。由于居

民消费在社会经济发展中起着至关重要的作用,具体来说,他们的消费方式是否正确、消费规模的是否合理是经济能否持续、稳定、健康发展的关键,因此,有必要对我国的消费水平、影响我国消费水平的因素以及这些因素对消费的影响力度等问题进行深入的研究,从而提出合理的建议,希望能对国家的繁荣发展贡献一份力。 (三)理论支持 经济理论中有关消费方面的理论不胜枚举,然而最具影响力的是凯恩斯的消费理论。这一理论是凯恩斯(1936)在《就业、利息和货币通论》一书中提出的:总消费是总收入的函数,用公式表示:Ct=a+b+Yt。该书中还提出了绝对收入假说,在他看来,人们当期的可支配收入可直接决定他们的消费支出。J 杜森贝利(J. Dusenberry)在《收入、储蓄和消费者行为理论》中指出,本人的消费支出不但受他当前收入的影响,同时还受其以往收入和消费水平的影响,尤其受以往“高峰”时期的收入和消费水平的影响。经济学家弗里德曼(Milton Friedman)则表示消费支出并非由人们当前暂时的收入决定的,而需要由他的持久收入水平来决定。换句话说,持久性的收入水平能够决定人们的消费水平。莫迪利阿尼(F.Modigliani)的生命周期假说认为,人类行为的经验表明,个人消费或储蓄行为并不仅与现期收入有关,在一生中,虽然收入是不稳定的,但消费却相对稳定。

2.财政分权理论的内容 (1)第一代财政分权理论的内容 其核心观点是,如果将资源配置的权力本身更多地向地方政府倾斜,那么,通过地方政府之间的竞争,能够迫使政府官员的财政决策更好地反映纳税人的偏好,从而强化对政府行为的预算约束,相当程度上改变中央政府在财政决策中存在的不倾听地方公民意见的状态。这个论点实质上是强调地方政府的竞争机制的作用。 其中较有代表性的观点有: 蒂博特(1956)“以足投票”理论。蒂博特通过一系列假设,论述了公民“以足投票”,促进地方政府间竞争,并实现资源的优化配置的机制。他认为人们愿意在地方政府周围是由于他们想在全国寻找地方财政支出与税收的一种精确组合,使自己的效用最大化,人们之所以在某一区域工作和居住,接受当地政府的管辖,是因为政府服务与税收符合自己效用最大化的原则。 斯蒂格勒(1957)最优分权模式菜单。斯蒂格勒提出了地方政府存在必要性的两条基本原则,进而说明了地方政府的存在是为了更有效地配置资源,以实现社会福利的最大化。他在《地方政府功能的有理范围》中提出了这两条原则:一是与中央政府相比,地方政府更接近于自己的民众,地方政府更了解它所管辖公民的效用与需求;二是一国国内不同的人们有权对不同种类和不同数量的公共服务进行投票表决。这就说明了地方政府的存在是为了更有效地配置资源,进而实现社会福利的最大化。 布坎南(1965)“俱乐部”理论。布坎南运用“俱乐部”理论解释了最优地方政府管辖范围的形成问题,并强调了公共产品提供的规模经济与消费拥挤状况在决定地方政府最佳规模中的作用。 奥茨(1972)分权定理。奥茨从地方政府组织的决策成本和集合的角度,论述了政府组织结构问题。 特里西(1981)偏好误识理论。特里西从社会经济生括中信息的不完备性和非确定性出发,论述了由更了解本地区居民偏好的地方政府来提供公共产品,以实现社会福利的最大化。 费雪(2000)地方政府组织理论。费雪的地方政府组织理论同时强调①公共产

各地区居民消费水平影响因素实证分析 摘要:改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,人民生活水平不断提高,居民消费水平也不断增长。由于居民消费在社会经济生活中具有重要作用,研究居民消费的影响因素具有较强的经济意义。虽然我国整体的居民消费水平呈增长的趋势,但是,在各个地区的增长速度却不尽相同,本文希望运用SPSS软件,通过聚类分析将全国31个省、直辖市进行分类,再通过回归分析找出各个因素的影响力水平的大小,以其为根据原因提出解决建议。 关键词:居民消费水平回归分析增长平衡影响因素SPSS分析 一、研究背景 1、研究现状分析 1.1全国角度的居民消费水平分析。边赛(2011)在《基于计量分析的我国居民消费水平研究》中,通过对我国居民消费水平的历史和现状研究,建立了关于居民消费水平的经济模型,并在此基础上进行分析,提出对策。郝卉(2011)在《居民消费水平影响因素的计量分析》中通过对影响居民消费水平的5个因素的基础上进行分析。还有很多文章都是在全国的基础上进行的分析及建议,如王吉恒、李敏、孟菲(2012)的《论我国居民消费水平的影响因素》,于畅游(2011)的《我国居民消费水平的分析及对策建议》,程松柏的(2010)《我国居民消费水平影响因素的计量分析与政策建议》等,都是在全国数据的基础上,整体的分析我国居民消费的情况并且提出改进建议。 1.2各个省份的居民消费水平分析。吴园园(2012)在《安徽省居民消费影响因素的实证分析》中,通过建立计量模型,运用计量分析的方法对影响安徽城镇居民消费水平的各因素进行相关分析,从中找出起主导作用的因素,从而为政府部门制定政策提供一定的参考,更有效的促进安徽居民消费和安徽省经济的快速发展。邱晓丽(2011)在《黑龙江省城乡居民消费差异研究》中,提出调节黑龙江省城乡居民消费差异的建议。李昊丰、姚铭炜、刘杨洋(2010)在《浙江省居民消费水平影响因素的分析——计量经济学实证研究》中,提出要及时把握居

中国式财政分权体制对公共物品提供的影响 金融海啸席卷全球,对各国的经济都造成了较大的冲击,我国也未能幸免,经济增长趋缓。 为此,国家制定了许多经济政策来刺激经济的发展,特别是采用了激进的财政政策—投资四 万亿建设基础设施。各地方政府纷纷响应,但是这个特殊的时期投资建设基础设施是一种昀 佳的选择么?教育、科技、医疗卫生、社会保障等公共产品的提供是否能够带给我们更大的 效用呢? 一、中国财政分权的主要特征 20世纪70年代末期以来,中国经历了一系列重要的体制变革。其中一项重要内容就是财政 分权。其核心是财政收支权力在中央与地方之问重新配置,逐步从中央向地方转移,即财政 分权改革。中国财政分权改革开始于1980年,历经财政包干体制和分税制,现已逐步建立 了以分税制为核心的分级财政体制框架。与西方财政分权体制相比,我国的财政分权体制存 在许多不同之处,富有鲜明的中国特色,因此,我们称之为中国式财政分权。概括起来,中 国式财政分权主要具有以下典型特征。 中国财政分权体制是建立在中央与下级政府委任制基础上的。西方国家的财政分权不仅在经 济上分权,而且在政治上也是分权的;但是我国仅仅是在经 济上分权,在政治上是高度集权的。因此,造成了我国与西方官员选拔机制的差别:西方国 家地方政府官员的选拔机制是民主选举,即对下负责;而中国地方政府官员的选拔机制是由 上级政府选拔,即对上负责,传统财政分权理论中的“用手投票”机制在中国达不到应有的效果,进而形成了地方政府官员顾上不顾下的局面。 传统财政分权理论认为,对于公共产品的供给,如果其消费涉及全部地域的所有人口,并且 该公共产品的单位供给成本对于中央政府和地方政府来说是相等的,那么由地方政府将一个 公共物品提供给各自的选民要比由中央政府向全体选民提供任何等量的公共物品有效得多。 也就是说,如果地方政府能够和中央政府提供同样、等量的公共产品,那么由地方政府提供 时效率更高。因此,传统的财政分权是“自下而上”的。 但从我国来看,情况并非如此。建国后,我国的计划经济体制是一种财政主导型的经济体制,财政收支状况直接影响着国民经济的运行与发展。进入20世纪70年代以后,随着传统财政 经济体制弊端的日益显现,财政收支矛盾日益加剧,直接威胁着经济社会的发展。在这种情 况下,诱发了经济转型的启动,并且使财政体制改革成为经济转型的突破口,率先实施。从1980年开始实行的财政包干体制,到1994年推行的分税制财政体制,我国的财政分权改革 以保证中央政府取得足够的财政收入以及强有力的宏观调控能力作为主要目标,各项财政改 革措施均由中央制定,地方负责执行。因此,中国式财政是“自上而下”的。这在一定程度上 直接导致基层财政由于长期得不到重视而陷于困境,公共产品供给能力严重不足。 传统财政分权理论认为,由于居民可以自由流动,具有相同偏好和收入水平的居民会自动聚 集到某一地方。居民的这种流动性会导致地方政府之间相互竞争,一旦政府不能满足居民的 要求,他们就通过“用脚投票”的方式迁移到自己满意的地区。地方政府要吸引选民,就必须 按照选民的要求提供公共产品和服务。但在中国,此项政策没有任何的实际意义因为在中国 长期以来一直实行限制人口流动的户籍制度和城乡区别对待的政策,人口在地区间自由流动 这一“用脚投票”机制发挥作用的前提条件根本不具备。因此,传统的“用脚投票”机制在中国 不起作用,政府的公共产品供给行为根本受不到居民流动的约束。 二、中国式财政分权与GDP竞赛的形成 关于中国财政分权改革的绩效,大多数文献均证实,中国的财政分权改革对地方政府发展经 济构成了强大激励,有力地促进了经济增长。对地方政府的强大激励有两个方面:

财政分权理论及其发展述评(一) 内容提要:财政分权已经成为世界各国十分普遍的现象,财政分权理论的发展也呈现多样化。不同的学者从不同的角度来研究财政分权问题,他们主要集中研究财政分权的原因、最优财政分权度及财政分权的影响等几个方面。本文对国内外这几个方面的研究作一综述并给予简单的评析。 关键词:财政分权;信息成本;政府规模;区域经济 财政分权是指,中央政府给予地方政府一定的税收权和支出责任范围,允许地方政府自主决定其预算支出规模和结构。财政分权的核心是,地方政府有一定的自主权。通常采用地方财政收入、地方财政支出、省级政府预算收入中平均留成比例、子级政府支出与中央政府支出之比、预算收入的边际分成率、自治权指标和支出一收入指标、垂直不平衡度等指标来衡量财政分权的程度。由于不同的国家在进行财政分权时,可能面临的经济环境、政治体制、民主发达程度等方面不同,财政分权的表现形式也会呈现差异。许多学者根据财政分权的不同表现形式进行了分类。刘云龙把财政分工(或分权)方式划分为立宪性一致同意型财政分工方式和行政性一致同意型财政分工方式。前者的基本特征为:在事权划分上,体现经济性、功能性、地方政府优先性;在财政分工的确认上,体现了立宪性、民主性、老百姓说了算。后者的基本特征是:财政行为的策略性;财政活动的非规范性;财政分工的行政性。1]钱颖一按地方政府拥有权力的大小把分权化划分为三种类型:不伴随权力下放的行政代理、权力分散化的联邦制和完全的分权化。最极端的分权化形式是完全的分权化,即国家把一切政治经济权力完全下放到地方,包括国防、财政、货币等。分权化程度最低的一种类型是不伴随权力下放的行政代理,它仅仅把贯彻执行政策的任务放给了地方,却不给地方制定计划和选择政策的权力。介于这两种极端的类型之间的是一种在政府层级体系内部的权力划分,这就是各种各样的联邦制。2]Inman和Rubinfeld按中央政府政策的决策方式把联邦主义分为三种:经济联邦主义、合作联邦主义和民主联邦主义。经济联邦主义的中央政府政策由被选举或被任命的中央计划者决定。这种联邦主义把经济效率目标放在政府目标的首位。合作联邦主义的中央政府政策由从基层政府选出的代表全体一致同意决定。合作联邦主义把经济效率目标作为中心目标,并鼓励地方政府在提供拥挤的公共服务中发挥作用。民主联邦主义的中央政府政策由从基层政府选出的代表大多数同意决定。3] 自从上个世纪以来,财政分权已经成为世界各国十分普遍的现象。发达国家大部分都实行财政分权。在人口超过五百万的75个转型经济国家中,84%的发展中国家正致力于向地方政府下放部分权力。伴随着财政分权实践的发展,财政分权理论以Tibe0ut1956年的经典文章《地方公共支出的纯理论》为起点,经历了两个发展阶段。第一代财政分权理论以Hayek、Tibeout、Musgrave、Oate为代表。4-7]其核心观点是,如果将资源配置的权力本身更多地向地方政府倾斜,那么,通过地方政府之间的竞争,能够迫使政府官员的财政决策更好地反映纳税者的偏好,从而强化对政府行为的预算约束,相当程度上改变中央政府在财政决策中存在的不倾听地方公民意见的状态。这个论点实质上是强调地方政府的竞争机制的作用。第一代财政分权理论与新古典的厂商理论相一致,把组织(政府、公司)视为“黑箱”,忽视了政府官员为什么有激励去提供公共商品和维护市场秩序。第二代财政分权理论以Montin0la、Qian和Weingast、Qian和Roland、Qian和Weingast、T0mmast和Weinschelbaum为代表。8-11]第二代财政分权理论承认对政府本身有激励机制。它假定政府并不是普济众生式的救世主,政府官员也有物质利益,官员有可能从政治决策中寻租。一个有效的政府结构应该实现官员和地方居民福利之间的激励相容。 本文按照各国为什么要实行财政分权?实行财政分权后,后果会怎么样?财政分权的后果必然会有正面和负面的影响,这在客观上就决定了最优财政分权的存在性这样的逻辑顺序来展开分析。