已知单位反馈系统的开环传递函数

习 题

5-1 已知单位反馈系统的开环传递函数,试绘制其开环极坐标图和开环对数频率特性。

(1) )11.0(10)(+=s s s G (2) )

12)(12.0(1)(++=s s s G (3) )

12)(1(1)(++=s s s s G (4) )11.0)(1(10)(2++=

s s s s G 5-2 设单位反馈系统的开环传递函数

试求下列输入信号作用下,系统的稳态输出。

1. )30sin()(ο+=t t r

2. )452cos(2sin )(ο--=t t t r

5-3 已知单位反馈系统的开环传递函数

试绘制系统的极坐标图Bode 图,并求系统的相角裕量和幅值裕量。

5-4 已知图示RLC 网络,当ω=10rad/s 时,系统的幅值A =1相角

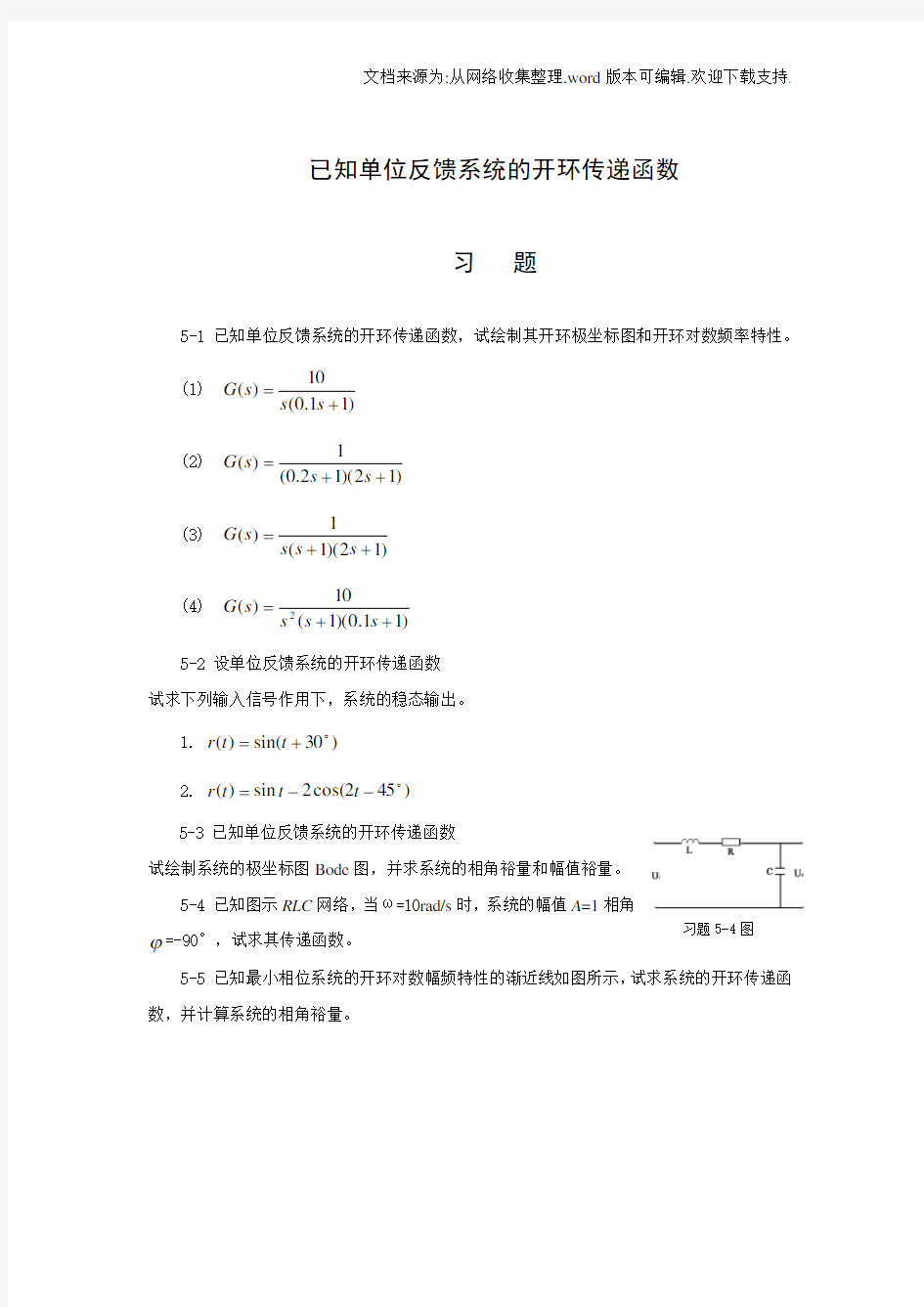

?=-90°,试求其传递函数。 5-5 已知最小相位系统的开环对数幅频特性的渐近线如图所示,试求系统的开环传递函数,并计算系统的相角裕量。

习题5-4图

5-6 设系统开环传递函数为

(1)

)02.0

1)(2.01()()(s s K s H s G ++= (2))

11.0)(1()()(1.0++=-s s s Ke s H s G s

试绘制系统的Bode 图,并确定使开环截止频率ωc =5rad/s 时的K 值。

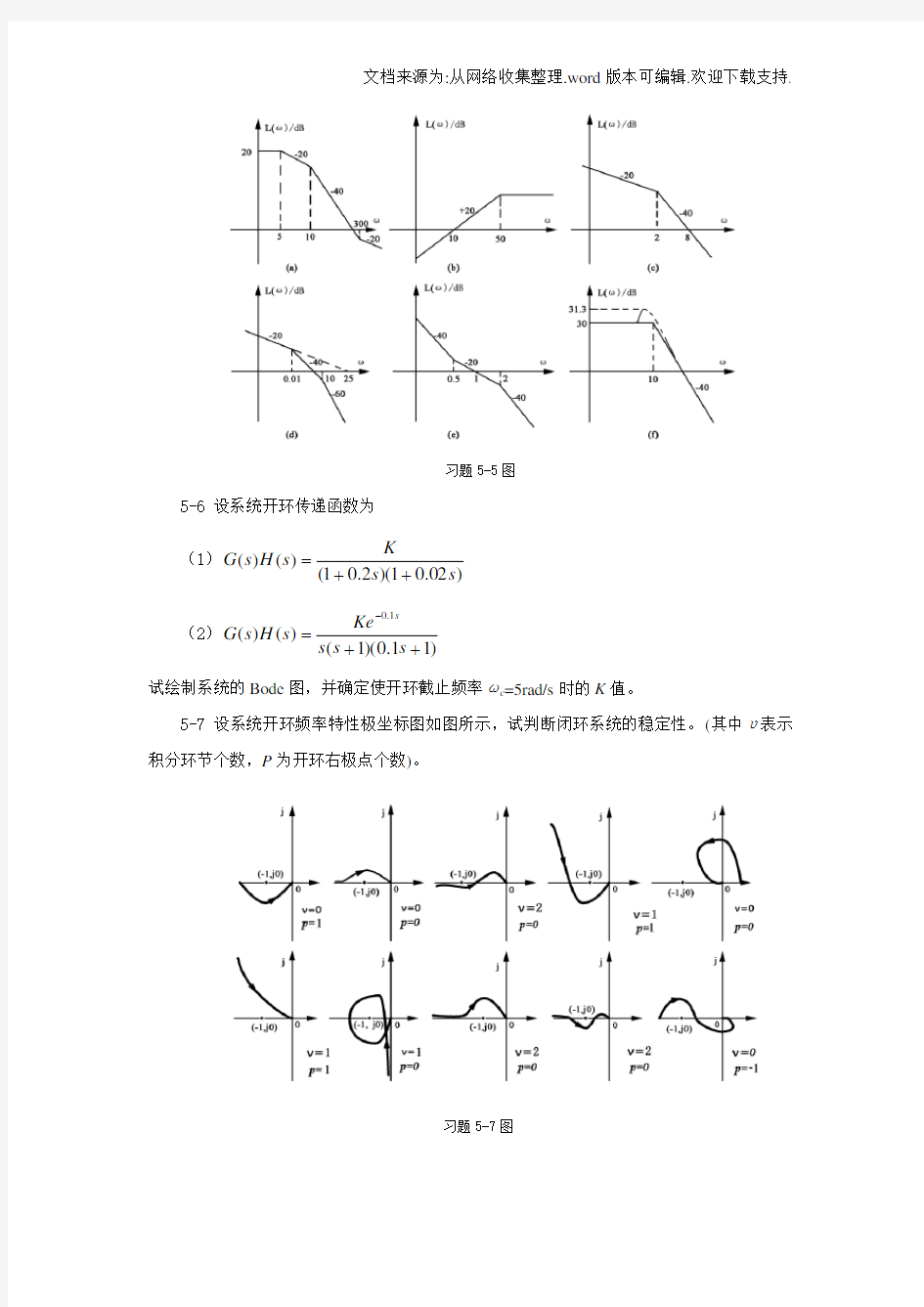

5-7 设系统开环频率特性极坐标图如图所示,试判断闭环系统的稳定性。(其中υ表示积分环节个数,P 为开环右极点个数)。

习题5-5图

习题5-7图

一、求下图所示系统的传递函数)(/)(0s U s U i 。 (10分) ) 1()()(3132320+++-=CS R R R R CS R R s U s U i 一、控制系统方块图如图所示: (1)当a =0时,求系统的阻尼比ξ,无阻尼自振频率n ω和单位斜坡函数输入时的稳态误差; (2)当ξ=时,试确定系统中的a 值和单位斜坡函数输入时系统的稳态误差; 系统的开环传函为 s a s s G )82(8)(2++=闭环传函为8)82(8)()(2+++=s a s s R s Y 25.0 83.2 36.0===ss n e ωξ 4 25.0==ss e a 设某控制系统的开环传递函数为 ) 22()(2++=s s s k s G 试绘制参量k 由0变至∞时的根轨迹图,并求开环增益临界值。 (15分) 1)j p j p p --=+-==110 321 2)πππ?σ3 5,,332=-=a a (10分) 3)ω=j 2±,c k =4,开环增益临界值为K=2 设某系统的特征方程为23)(234+--+=s s s s s D ,试求该系统的特征根。 列劳斯表如下 0000220112311 2 3 4 s s s s --- (4分) 得 辅助方程为0222=+-s ,解得1,121-==s s (4分)

最后得1,243=-=s s 设某控制系统的开环传递函数为 )()(s H s G =) 10016()12.0(752+++s s s s 试绘制该系统的Bode 图,并确定剪切频率c ω的值 剪切频率为s rad c /75.0=ω 某系统的结构图和Nyquist 图如图(a)和(b)所示,图中 2)1(1)(+=s s s G 23 ) 1()(+=s s s H 试判断闭环系统稳定性,并决定闭环特征方程正实部根的个数。 (16分) 解:由系统方框图求得内环传递函数为: s s s s s s s H s G s G +++++=+23452 474)1()()(1)( (3分) 内环的特征方程:04742345=++++s s s s s (1 分) 由Routh 稳定判据: 01: 03 10 :16 :044: 171: 01234s s s s s 七、设某二阶非线性系统方框图如图所示,其中 4 , 2.0 , 2.00===K M e 及s T 1=, 试画出输入信号)(12)(t t r ?=时系统相轨迹的大致图形,设系统原处于静止状态。 (16分) 解:根据饱和非线性特性,相平面可分成三个区域,运动方程分别为

阶变系统的开环传递函数 clear all; Ap=1.68e-2; In=0.03; ps=4e6; pL=2*ps/3; Ki=188.6; Vt=2.873e-3; Kf=1; bate=6900e5; m=35000; Wh=sqrt(4*bate*Ap^2/(m*Vt)) zuni1=0.3; sys1=tf(1/Ap,[1/Wh^2 2*zuni1/Wh 1 0]) Wsv=157; zuni2=0.7; Ksv=1.96e-3; sys2=tf(Ksv,[1/Wsv^2 2*zuni1/Wsv 1]) %系统的开环传递函数

sys_open=Ki*sys1*sys2 sysclose=feedback(sys_open,1); figure; %绘制nyquist曲线 subplot(121);pzmap(sys_open); grid on; xlabel('实轴');ylabel('虚轴');title('零极点图'); subplot(122); nyquist(sys_open); grid on; xlabel('实轴');ylabel('虚轴');title('Nyquist图'); figure; %时域分析 subplot(121);step(sysclose); grid on; xlabel('时间');ylabel('振幅');title('阶跃响应'); subplot(122);impulse(sysclose); grid on; xlabel('时间');ylabel('振幅');title('脉冲图响应'); figure; %绘制Bode图及其参数求解 w=logspace(-1,2); grid on; margin(sys_open); xlabel('频率');title('Bode图');

负反馈控制系统的开环传递函数为 (1)、)3)(1()()(++=s s s K s H s G (2)、)3)(1() 2()()(+++=s s s s K s H s G 做系统根轨迹图。 解(1):传递函数已为标准零极点令 0)3)(1(=++s s s 可得开环极点为 00=p 11-=p 32-=p 则3=n ,0=m ,有3=-m n 条根轨迹终止于无穷远处 极点将实轴分为四个区间,仅有区间)3,(--∞和)0,1(-有根轨迹因为)0,1(-两端均为极点,则存在分离点为: 0]) ()(1[=ds s H s G d 03832=++s s 解出 45.01-=s 22.22-=s 根据实轴上根轨迹确定方法可知2s 不在根轨迹上,1s 为该系统的分离点。 与实轴的交点为3 4 3310321-=--=-++= m n p p p a σ 与实轴正方向的夹角为: 0=h , 6031801801==-= m n ? 1=h , 180180)12(2=-+= m n ? 2=h , 300180)122(3=-+?= m n ? 根轨迹与虚轴的焦点w 和对应的临界增益c k 值,由开环传递函数可 知,系统的闭环特征方程为 034)3)(1(23=+++=+++k s s s k s s s 令jw s =,上式变为 0)(3)(4)(23=+++k jw jw jw

实部与虚部分别为零,即 042=+-k w 033=+-w w 解得 3±=w 12=k 根据以上结果。绘制出大概的根轨迹图形如下 Mutlab 绘根轨迹图 G=tf(1,[conv([1,1],[1,3]),0]); rlocus (G); grid

一、求下图所示系统的传递函数 ) (/)(0s U s U i 。 (10分) ) 1()()(313 2320+++-=CS R R R R CS R R s U s U i 一、控制系统方块图如图所示: (1)当a =0时,求系统的阻尼比ξ,无阻尼自振频率n ω和单位斜坡函数输入时的稳态误差; (2)当ξ=0.7时,试确定系统中的a 值和单位斜坡函数输入时系统的稳态误差; 系统的开环传函为 s a s s G )82(8)(2++= 闭环传函为8)82(8 )()(2 +++=s a s s R s Y 25.0 83.2 36.0===ss n e ωξ 4 25.0==ss e a 设某控制系统的开环传递函数为 ) 22()(2 ++= s s s k s G 试绘制参量k 由0变至∞时的根轨迹图,并求开环增益临界值。 (15分) 1)j p j p p --=+-==110321 2) πππ?σ3 5 ,,332=- =a a (10分) 3)ω=j 2±,c k =4,开环增益临界值为K=2 设某系统的特征方程为23)(2 3 4 +--+=s s s s s D ,试求该系统的特征根。 列劳斯表如下 022******* 2 34 s s s s ---

得辅 助 方 程 为 222=+-s ,解得 1,121-==s s (4分) 最后得1, 243=-=s s 设某控制系统的开环传递函数为 )()(s H s G = ) 10016() 12.0(752+++s s s s 试绘制该系统的Bode 图,并确定剪切频率c ω的值 剪切频率为s rad c /75.0=ω 某系统的结构图和Nyquist 图如图(a)和(b)所示,图中 2)1(1)(+=s s s G 2 3 ) 1()(+=s s s H 试判断闭环系统稳定性,并决定闭环特征方程正实部根的个数。 (16分) 解:由系统方框图求得内环传递函数为: s s s s s s s H s G s G +++++= +23452 474)1()()(1)(

阶变系统的开环传递函数阶变系统的开环传递函数 clear all; Ap=1.68e-2; In=0.03; ps=4e6; pL=2*ps/3; Ki=188.6; Vt=2.873e-3; Kf=1; bate=6900e5; m=35000; Wh=sqrt(4*bate*Ap /(m*Vt))

zuni1=0.3; sys1=tf(1/Ap,[1/Wh 2*zuni1/Wh 1 0]) Wsv=157; zuni2=0.7; Ksv=1.96e-3; sys2=tf(Ksv,[1/Wsv 2*zuni1/Wsv 1]) %系统的开环传递函数 sys_open=Ki*sys1*sys2 sysclose=feedback(sys_open,1); figure; %绘制nyquist曲线 subplot(121);pzmap(sys_open);

grid on; xlabel(‘实轴’);ylabel(‘虚轴’);title(‘零极点图’); subplot(122); nyquist(sys_open); grid on; xlabel(‘实轴’);ylabel(‘虚轴’);title(‘Nyquist图’); figure; %时域分析 subplot(121);step(sysclose); grid on; xlabel(‘时间’);ylabel(‘振幅’);title(‘阶跃响应’); subplot(122);impulse(sysclose); grid on; xlabel(‘时间’);ylabel(‘振幅’);title(‘脉冲图响应’); figure; %绘制Bode 图及其参数求解 w=logspace(-1,2); grid on;

五、(共15分)已知某单位反馈系统的开环传递函数为 (1)()()(3) r K s GS HS s s += -,试: 1、绘制该系统以根轨迹增益K r 为变量的根轨迹(求出:分离点、与虚轴的交点等);(8分) 2、求系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益K 的取值范围。(7分) 五、(共15分) (1)系统有有2个开环极点(起点):0、3,1个开环零点(终点)为:-1; (2分) (2)实轴上的轨迹:(-∞,-1)及(0,3); (2分) (3)求分离点坐标 111 13 d d d =+ +-,得 121, 3d d ==- ; (2分) 分别对应的根轨迹增益为 1, 9r r K K == (4)求与虚轴的交点 系统的闭环特征方程为(3)(1)0r s s K s ++=-,即2 (3)0r r s K s K +-+= 令 2(3)0r r s j s K s K ω =+-+=,得 3, 3r K ω=±= (2分) 根轨迹如图1所示。 图1 2、求系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益K 的取值范围 系统稳定时根轨迹增益K r 的取值范围: 3r K ≥, (2分) 系统稳定且为欠阻尼状态时根轨迹增益K r 的取值范围: 3~9r K =, (3分) 开环增益K 与根轨迹增益K r 的关系: 3 r K K = (1

分) 系统稳定且为欠阻尼状态时开环增益K 的取值范围: 1~3K = (1分) 六、(共22分)已知反馈系统的开环传递函数为()()(1) K G s H s s s =+ ,试: 1、用奈奎斯特判据判断系统的稳定性;(10分) 2、若给定输入r(t) = 2t +2时,要求系统的稳态误差为0.25,问开环增益K 应取何值。 (7分) 3、求系统满足上面要求的相角裕度γ。(5分) 六、(共22分) 解:1、系统的开环频率特性为 ()()(1) K G j H j j j ωωωω= + (2分) 幅频特性:2 ()1K A ωωω = +, 相频特性:()90arctan ?ωω=--(2分) 起点: 00, (0),(0)90A ω?+++ ==∞=-;(1分) 终点: ,()0,()A ω?→∞∞=∞=-;(1分) 0~:()90~180 ω?ω=∞=--, 曲线位于第3象限与实轴无交点。(1分) 开环频率幅相特性图如图2所示。 判断稳定性: 开环传函无右半平面的极点,则0P =, 极坐标图不包围(-1,j0)点,则0N = 根据奈氏判据,Z =P -2N =0 系统稳定。(3分) 2、若给定输入r(t) = 2t +2时,要求系统的稳态误差为0.25,求开环增益K : 系统为1型,位置误差系数K P =∞,速度误差系数K V =K , (2分) 图2

0 引言 最近10年来发展起来的电液比例控制技术新成员——伺服比例阀,实际上是电液比例技术与电液伺服阀的进一步的“取长补短”式的融合。伺服比例阀(闭环比例阀)内装放大器,具有伺服阀的各种特性:零遮盖、高精度、高频响,但其对油液的清洁度要求比伺服阀低,具有更高的工作可靠性。 电液伺服控制系统多数具有良好的控制性能,并具有一定的鲁棒性,有广泛的应用。电液伺服系统的动态特性是衡量一套电液伺服系统设计及调试水平的重要指标。电液伺服系统由电信号处理装置和若干液压元件组成,元件的动态性能相互影响,相互制约及系统本身所包含的非线性,致使其动态性能复杂,因此,电液伺服控制系统的仿真受到越来越多的重视。 电液技术的不断发展和人们对电液系统性能要求的不断提高,了解电液伺服系统过程中的动态性能和内部各参变量随时间的变化规律,已成为电液伺服系统设计和研究人员的首要任务在系统工作过程中,主要液压元件的动态响应、系统各部分的压力变化,执行元件的位移和速度等,都是人们非常关心的。 本文以电液伺服比例阀控液压缸为例,针对Matlab/Simulink 在电液伺服控制系统仿真分析中的局限性,采用AMESim 和Matlab/Simulink 联合仿真模型,取得了良好的效果。 1 系统组成及原理 电液伺服控制系统根据被控物理量(即输出量)分为电液位置伺服系统,电液速度伺服系统,电液力伺服系统三类。本文主要介绍电液位置伺服系统的仿真研究。其中四通阀伺服比例阀控液压缸的原理如图所示。

图1 阀控缸-负载原理图系统组成图 电液位置伺服控制系统是最为常见的液压控制系统,实际的伺服系统无论多么复杂,都是由一些基本元件组成的。控制系统结构框图见图2所示。 图2 电液伺服控制系统的结构框图

实验一 MATLAB 系统的传递函数和状态空间表达式的转换 一、 实验目的 1、学习多变量系统状态空间表达式的建立方法; 2、通过编程、上机调试,掌握多变量系统状态空间表达式与传递函数之间相互转换的方法; 3、掌握相应的MATLAB 函数。 二、 实验原理 设系统的模型如式(1.1)所示: ?? ?+=+=D Cx y Bu Ax x ' x ''R ∈ u ∈R ’’’ y ∈R P (1.1) 其中A 为nXn 维系统矩阵、B 为nXm 维输入矩阵、C 为pXn 维输出矩阵,D 为直接传递函数。系统的传递函数和状态空间表达式之间的关系如式(1.2)所示 G(s)=num(s)/den(s)=C (SI-A)-1 B+D (1.2) 式(1.2)中,num(s)表示传递函数的分子阵,其维数是pXm ,den(s)表示传递函数的按s 降幂排列的分母。 表示状态空间模型和传递函数的MATLAB 函数如下: 函数ss (state space 的首字母)给出了状态空间模型,其一般形式是: sys=ss(A,B,C,D) 函数tf (transfer function 的首字母)给出了传递函数,其一般形式是: G=tf(num ,den) 其中num 表示传递函数中分子多项式的系数向量(单输入单输出系统),den 表示传递函数中分母多项式的系数向量。 函数tf2ss 给出了传递函数的一个状态空间实现,其一般形式是: [A,B,C,D]=tf2ss(num,den) 函数ss2tf 给出了状态空间模型所描述系统的传递函数,其一般形式是: [num,den]=ss2tf(A,B,C,D,iu)

传递函数transfer function零初始条件F线性系统响应(即输出)量的拉普拉斯变换(或z变换)与激励(即输入)量的拉普拉斯变换之比。记作G (s) =Y (s) /U (s),其中Y (s)、U (s)分别为输出量和输入量的拉普拉斯变换。传递函数是描述线性系统动态特性的基本数学工具之一,经典控制理论的主要研究方法频率响应法和根轨迹法都是建立在传递函数的基础Z上。 简介 系统的传递函数与描述其运动规律的微分方程是对应的。可根据组成系统各单元的传递函数和它们之间的联结关系导出整体系统的传递函数,并用它分析系统的动态特性、稳定性,或根据给定要求综合控制系统,设计满意的控制器。以传递函数为工具分析和综合控制系统的方法称为频域法。它不但是经典控制理论的基础,而且在以时域方法为基础的现代控制理论发展过程小,也不断发展形成了多变量频域控制理论,成为研究多变量控制系统的有力工具。传递函数小的复变量s在实部为零、虚部为角频率时就是频率响应。传递函数是《积分变换》里的概念。对复参数S, 函数f(t)*e A(-st)在[0,+8)的积分,称为函数f(t)的拉普拉斯变换,简称拉氏变换,记作F(s),这是个复变函数。设一个系统的输入函数为x(t), 输出函数为y(t),贝9 y⑴的拉氏变换Y(s)与x(t)的拉氏变换X(s)的商: W(s)=Y(s)/X(s)称为这个系统的传递函数。传递函数是由系统的本质 特性确定的,与输入量无关。知道传递函数以后,就可以由输入量求输岀量,或 者根据需要的输出量确定输入量了。传递函数的概念在自动控 制理论里有重要应用。 传递函数的常识 传递函数概念的适用范围限于线性常微分方程系统?当然,在这类系统的分析和设计屮,传递函数方法的应用是很广泛的.下面是有关传递函数的一些重耍说明(下列各项说明中涉及的均为线性常微分方程描述的系统). 1.系统的传递函数是一种数学模型,它表示联系输出变量与输入变量的微分方程的一种运算方法. 2.传递函数是系统本身的一种属性,它与输入量或驱动函数的大小和性质无关? 3.传递函数包含联系输入量与输出量所必需的单位,但是它不提供有关系统物理结构的任何信息(许多物理上完全不同的系统,可以具有相同的传递函数,称之为相似系统). 4.如果系统的传递函数已知,则可以针对各种不同形式的输入量研究系统的输出或响应,以便掌握系统的性质. 5.如果不知道系统的传递函数,则可通过引入已知输入量并研究系统输岀量的实验方法,确定系统的传递函数?系统的传递函数一旦被确定,就能对系统的动态特性进行充分描述,它不同于对系统的物理描述.

一、单项选择题 1.设某系统开环传递函数为G(s)=) 1s )(10s s (102+++,则其频率特性奈氏图起点坐标为( C ) A .(-10,j0) B .(-1,j0) C .(1,j0) D .(10,j0) 2.在串联校正中,校正装置通常( B ) A .串联在前向通道的高能量段 B .串联在前向通道的低能量段 C .串联在反馈通道的高能量段 D .串联在反馈通道的低能量段 3.已知单位反馈控制系统在阶跃函数作用下,稳态误差e ss 为常数,则此系统为(A ) A .0型系统 B .I 型系统 C .Ⅱ型系统 D .Ⅲ型系统 4.设某环节的传递函数为G(s)=121 +s ,当ω=0.5rad /s 时, 其频率特性相位移θ(0.5)=( A ) A .-4π B .-6π C .6π D .4π 5.线性定常系统的传递函数,是在零初始条件下( D ) A .系统输出信号与输入信号之比 B .系统输入信号与输出信号之比 C .系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比 D .系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比 6.控制系统中,基本环节的划分,是根据( D ) A .元件或设备的形式 B .系统的物理结构 C .环节的连接方式 D .环节的数学模型 7.比例微分控制器中,微分时间常数越大,则系统的( A ) A .动态偏差越小 B .动态偏差越大 C .振荡越小 D .过渡过程缩短 8.同一系统,不同输入信号和输出信号之间传递函数的特征方程( A ) A .相同 B .不同 C .不存在 D .不定 9.2型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为( B ) A .-60d B /dec B .-40dB /dec C .-20dB /dec D .0dB /dec 10.已知某单位负反馈系统的开环传递函数为G(s)=)1(1 +s s ,则相位裕量γ的值为( B ) A .30° B .45° C .60° D .90° 11.单位抛物线输入函数r(t)的数学表达式是( D ) A .at 2 B .21Rt 2 C .t 2 D .21 t 2

2-6 传递函数 求解控制系统的微分方程,可以得到在确定的初始条件及外作用下系统输出响应的表达式,并可画出时间响应曲线,因而可直观地反映出系统的动态过程。如果系统的参数发生变化,则微分方程及其解均会随之而变。为了分析参数的变化对系统输出响应的影响,就需要进行多次重复的计算。微分方程的阶次愈高,这种计算愈复杂。因此,仅仅从系统分析的角度来看,就会发现采用微分方程这种数学模型,当系统阶次较高时,是相当不方便的。以后将会看到,对于系统的综合校正及设计,采用微分方程这一种数学模型将会遇到更大的困难。 目前在经典控制理论中广泛使用的分析设计方法——频率法和根轨迹法,不是直接求解微分方程,而是采用与微分方程有关的另一种数学模型——传递函数,间接地分析系统结构参数对响应的影响。所以传递函数是一个极其重要的基本概念。 一、传递函数的概念及定义 在[例2-7]中,曾建立了RC 网络微分方程,并用拉氏变换法对微分方程进行了求解。 其微分方程(2-44)为 )()(t u t u dt du RC r c c =+ 假定初始值0)0(=c u ,对微分方程进行拉氏变换,则有 )()()1(s U s U RCs r c =+ 网络输出的拉氏变换式为 )(11)(s U RCs s U r c += (2-48) 这是一个以s 为变量的代数方程,方程右端是两部分的乘积;一部分是)(s U r ,这是外作用(输入量)的拉氏变换式,随)(t u r 的形式而改变;另一部分是 1 1+RCs ,完全由网络的结构参数确定。将上式(2-48)改写成如下形式 1 1)()(+=RCs s U s U r c 令1 1)(+=RCs s G ,则输出的拉氏变换式可写成 )()()(s U s G s U r c =

第1页 一.填空题。(10分) 1.传递函数分母多项式的根,称为系统的 2. 微分环节的传递函数为 3.并联方框图的等效传递函数等于各并联传递函数之 4.单位冲击函数信号的拉氏变换式 5.系统开环传递函数中有一个积分环节则该系统为型系统。 6.比例环节的频率特性为。 7. 微分环节的相角为。 8.二阶系统的谐振峰值与有关。 9.高阶系统的超调量跟有关。 10.在零初始条件下输出量与输入量的拉氏变换之比,称该系统的传递函数。 二.试求下图的传第函数(7分) 三.设有一个由弹簧、物体和阻尼器组成的机械系统(如下图所示),设外作用力F(t)为输入量,位移为y(t)输出量,列写机械位移系统的微分方程(10分)

第2页 四.系统结构如图所示,其中K=8,T=0.25。(15分) (1)输入信号x i(t)=1(t),求系统的响应; (2)计算系统的性能指标t r、t p、t s(5%)、бp; (3)若要求将系统设计成二阶最佳ξ=0.707,应如何改变K值

第 3 页 )1001.0)(11.0()(++= s s s K s G 五.在系统的特征式为A (s )=6 s +25 s +84 s +123 s +202 s +16s+16=0,试判断系统的稳定性(8分) γ。(12分) 七.某控制系统的结构如图,其中 要求设计串联校正装置,使系统具有K ≥1000及υ≥45。 的性能指标。(13分)

s T s s s G 25.0,) 4(1 )(=+= . 八.设采样控制系统饿结构如图所示,其中 试判断系统的稳定性。 (10分) 九. 已知单位负反馈系统的开环传递函数为: 试绘制K 由0 ->+∞变化的闭环根轨迹图,系统稳定的K 值范围。(15分) ,)4()1()(22++=s s K s G

5-1 已知单位反馈系统的开环传递函数 习题 5-1已知单位反馈系统的开环传递函数,试绘制其开环极坐标图和开环对数频率特性。(1) )11.0(10) (s s s G (2) ) 12)(12.0(1 ) (s s s G (3) ) 12)(1(1 ) (s s s s G (4) ) 11.0)(1(10 ) (2 s s s s G 5-2设单位反馈系统的开环传递函数 ) 2(10) (s s G 试求下列输入信号作用下,系统的稳态输出。 1. ) 30sin()(t t r 2. ) 452cos(2sin ) (t t t r 5-3已知单位反馈系统的开环传递函数 ) 10)(1(10 ) (s s s s G 试绘制系统的极坐标图Bode 图,并求系统的相角裕量和幅值裕量。 5-4已知图示RLC 网络,当ω=10rad/s 时,系统的幅值A=1相角 =-90°,试求其传 递函数。 5-5已知最小相位系统的开环对数幅频特性的渐近线如图所示,试求系统的开环传递函 数,并计算系统的相角裕量。 习题5-4图

5-2 5-6设系统开环传递函数为 (1)) 02.01)(2.01 () ()(s s K s H s G (2)) 11.0)(1() ()(1.0s s s Ke s H s G s 试绘制系统的 Bode 图,并确定使开环截止频率 ωc =5rad/s 时的K 值。 5-7设系统开环频率特性极坐标图如图所示,试判断闭环系统的稳定性。(其中υ表示 积分环节个数,P 为开环右极点个数 )。 习题5-5图

5-3 5-8图示系统的极坐标图,开环增益K=500,且开环无右极点,,试确定使闭环系统稳 定的K 值范围。 5-9设系统的开环传递函数为 ) 1() ()(s s Ke s H s G s 1.试确定使系统稳定时 K 的临界值与纯时延 τ的关系; 2.若τ=0.2,试确定使系统稳定的K 的最大值。 5-10已知单位反馈系统的开环传递函数 ) 10)(1() (s s s K s G 求:1.当K=10 2.要求系统相角裕量为30,K 值应为多少? 3.要求增益裕量为 20dB ,求K 值应为多少? 习题5-11图 习题5-7图 习题5-8图

2-1 试求出图P2-1中各电路的传递函数。 图P2-1 2-2 试求出图P2-2中各有源网络的传递函数。 图P2-2 2-3 求图P2-3所示各机械运动系统的传递函数。 (1)求图(a )的 ()()?=s X s X r c (2)求图(b )的() () ?=s X s X r c (3)求图(c )的 ()()?12=s X s X (4)求图(d )的 ()() ?1=s F s X 图P2-3 2-4 图P2-4所示为一齿轮传动机构。设此机构无间隙、无变形,求折算到传动轴上的等效转动惯量、等效粘性摩擦系数和()()() s M s s W 2θ= 。

图P2-4 图P2-5 2-5 图P2-5所示为一磁场控制的直流电动机。设工作时电枢电流不变,控制电压加在励磁绕组上,输出为电机角位移,求传递函数()()() s u s s W r θ=。 2-6 图P2-6所示为一用作放大器的直流发电机,原电机以恒定转速运行。试确定传递函数 () () ()s W s U s U r c =,设不计发电机的电枢电感和电阻。 图P2-6 2-7 已知一系统由如下方程组组成,试绘制系统方框图,并求出闭环传递函数。 ()()()()()()[]()s X s W s W s W s W s X s X c r 87111--= ()()()()()[]s X s W s X s W s X 36122-= ()()()()[]()s W s W s X s X s X c 3523-= ()()()s X s W s X c 34= 2-8 试分别化简图P2-7和图P2-8所示的结构图,并求出相应的传递函数。

1.根轨迹起始于开环极点,终止于开环零点和无穷远处 2.系统开环传递函数有3个极点,2个零点,则有3条根轨迹 3.根轨迹是连续的且关于实轴对称 4.已知系统的开环传递函数为G(S)=K/S+3,则(-2,j0)点不在更轨迹上 5.已知(-2,j0)点在开环传递函数为G(S)=K/(S+4)(S+1)的系统的更轨迹上,则改点对应的k值为2 6.开环传递函数为G(S)=K/S+1,则实轴上的更轨迹为(-∞,-1] 7.已知系统的开环传递函数为G(S)=K/(S+0.5)(S+0.1),则该闭环系统的稳定状况为稳定 8.开环传递函数为G(S)=K/(S+1)(S+2)(S+3),当K增大时,该闭环系统由稳定到不稳定 9.系统开环传递函数为G(S)=K/(S+1)(S+3),则实轴上的根轨迹为[-3,-1] 10.设开环传递函数为为G(S)=K/S(S+2),在根轨迹的分离处,其对应的k值为 1 11.单位反馈系统开环传递函数为两个“S”多项式之比G(S)=M(s)/N(s),则闭环特征方程为 M(S)+N(S)=0 1.适合于应用传递函数描述的系统是线性定常系统 2.某0型单位反馈系统的开环增益K,则在r(t)=1t2/2输入下的稳态误差为∞ 3.动态系统0初始条件是指t MATLAB及控制系统 仿真实验 班级:智能0702 姓名:刘保卫 学号:06074053(18) 实验四控制系统数学模型转换及MATLA实现 一、实验目的 熟悉MATLAB的实验环境。 掌握MATLAB建立系统数学模型的方法。 二、实验内容 (注:实验报告只提交第2题) 1、复习并验证相关示例。 (1)系统数学模型的建立 包括多项式模型(TranSfer FunCtiOn,TF),零极点增益模型(ZerO-POIe,ZP), 状态空间模型 (State-SPace,SS ); (2)模型间的相互转换 系统多项式模型到零极点模型(tf2zp ),零极点增益模型到多项式模型(zp2tf ), 状态空间模 型与多项式模型和零极点模型之间的转换(tf2ss,ss2tf,zp2ss …); (3)模型的连接 模型串联(SerieS ),模型并联(parallel ),反馈连接(feedback) 2、用MATLAB故如下练习。 x+2 :6{J?=——;----- (1)用2种方法建立系统?-的多项式模型。 程序如下: %?立系统的多项式模型(传递函数) %方法一,直接写表达式 s=tf('s') GSI=(S+2)∕(s^2+5*s+10) %方法二,由分子分母构造 num=[1 2]; den=[1 5 10]; Gs2=tf( nu m,de n) figure PZmaP(GS1) figure PZmaP(GS1) grid On 运行结果: 易知两种方法结果一样 Tran Sfer fun Cti on: Tran Sfer fun Cti on: S + 2 s^2 + 5 S + 10 Tran Sfer fun Cti on: S + 2 s^2 + 5 S + 10 ^)=1° 中北大学 课程设计说明书 学生姓名:学号: 学院:软件学院 专业:软件工程 题目:自动控制系统传递函数稳定性分析 指导教师:史媛媛职称: 讲师 2014年6月27日 中北大学 课程设计任务书 2013~2014 学年第二学期 学院:软件学院 专业:软件工程 学生姓名:张永春学号:1121010633 课程设计题目:自动控制系统传递函数稳定性分析起迄日期:6月16日~6 月27 日 课程设计地点:旧光电楼 指导教师:史源源 负责人:赵俊生 下达任务书日期: 2014年6月16日 课程设计任务书 课程设计任务书 目录 1、关于软件matlab6.5----------------------------------1 2、利用matlab6.5绘制奈氏图----------------------------3 3、实验原始数据、技术参数、条件、设计要求---------------------3 4、程序源码、相关截图及解释------------------------------------------4 5、总结与展望---------------------------------------------------------------7 1、关于软件matlab6.5 1980年前后,美国的Cleve Moler教授利用自己研制的基于特征值计算和线性代数软件包,构思并开发了MATLAB (MATrix LABoratory,即矩阵实验室)。随后,Cleve Moler和John Little等人成立了The Mathworks公司,Cleve Moler一直任该公司的首席科学家。 MATLAB的第一个商业版本(DOS版本1.0)发行于1984年。1990年推出的MATLAB3.5i是第一个可以运行于Microsoft Windows 下的版本,它可以在两个窗口上分别显示命令行计算结果和图形结果。稍后推出的SimuLAB环境首次引入基于框图的仿真功能,该环境就是我们现在所知的Simulink,其模型输入的方式使得一个复杂的控制系统的数字仿真问题变得十分直观而且相当容易。2000年10月,MATLAB6.0问世,较之以前的版本在操作界面有了很大的改观,同时给出了程序窗口、历史信息窗口和变量管理窗口。2002年6月推出的MATLAB Release 13,即MATLAB6.5/Simulink5.0是目前的最新版本。 经过多年来版本的不断更新,MATLAB已集中了日常数学处理中的各种功能,包括高效的数值计算、矩阵运算、信号处理和图形生成等功能。新版本的MATLAB功能已经十分强大,速度变得更快,数值性能更好;用户图形界面设计更趋合理;与C语言接口及转换的兼容性更强;新的虚拟现实工具箱更给仿真结果三维视景下显示带来了新的解决方案。MATLAB由于其强大的功能,已经在数值型软件市场上 控制系统仿真 [教学目的] 掌握数字仿真基本原理 控制系统的数学模型建立 掌握控制系统分析 [教学内容] 一、控制系统的数学模型 sys=tf(num,den)%多项式模型,num为分子多项式的系数向量,den为分母多项式的系%数向量,函数tf()创建一个TF模型对象。 sys=zpk(z,p,k)%z为系统的零点向量,p为系统的极点向量,k为增益值,函数zpk()创建一个ZPK模型对象。 (一)控制系统的参数模型 1、TF模型 传递函数 num=[b m b m-1b m-2…b1b0] den=[a m a m-1a m-2…a1a0] sys=tf(num,den) 【例1】系统的传递函数为。 >>num=[01124448]; >>den=[11686176105]; >>sys=tf(num,den); >>sys Transfer function: s^3+12s^2+44s+48 ------------------------------------- s^4+16s^3+86s^2+176s+105 >>get(sys) >>set(sys) >>set(sys,'num',[212]) >>sys Transfer function: 2s^2+s+2 ------------------------------------- s^4+16s^3+86s^2+176s+105 【例2】系统的传递函数为。 >>num=conv([20],[11]); >>num num= 2020 >>den=conv([100],conv([12],[1610])); >>sys=tf(num,den) Transfer function: 20s+20 ------------------------------- s^5+8s^4+22s^3+20s^2 【例3】系统的开环传递函数为,写出单位负反馈时闭环传递函数的TF模型。>>numo=conv([5],[11]); >>deno=conv([100],[13]); >>syso=tf(numo,deno); >>sysc=feedback(syso,1) Transfer function: 5s+5 ---------------------- s^3+3s^2+5s+5 【例4】反馈系统的结构图为: R . 一、填空题(每题1分,共15分) 1、对于自动控制系统的性能要求可以概括为三个方面,即: 、 和 ,其中最基本的要求是 。 2、若某单位负反馈控制系统的前向传递函数为()G s ,则该系统的开环传递函数 为 。 3、能表达控制系统各变量之间关系的数学表达式或表示方法,叫系统的数学模型,在古典控制理论中系统数学模型有 、 等。 4、判断一个闭环线性控制系统是否稳定,可采用 、 、 等方法。 5、自动控制系统有两种基本控制方式,当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时,称为 ;当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时,称为 。 6、设系统的开环传递函数为12(1)(1) K s T s T s ++,则其开环幅频特性为 ,相频特性 为 。 7、最小相位系统是指 。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、关于奈氏判据及其辅助函数 F(s)= 1 + G(s)H(s),错误的说法是 ( ) A 、 F(s)的零点就是开环传递函数的极点 B 、 F(s)的极点就是开环传递函数的极点 C 、 F(s)的零点数与极点数相同 D 、 F(s)的零点就是闭环传递函数的极点 2、已知负反馈系统的开环传递函数为221 ()6100 s G s s s +=++,则该系统的闭环特征方程为 ( )。 A 、2 61000s s ++= B 、 2 (6100)(21)0s s s ++++= C 、2 610010s s +++= D 、与是否为单位反馈系统有关 3、一阶系统的闭环极点越靠近S 平面原点,则 ( ) 。 A 、准确度越高 B 、准确度越低 C 、响应速度越快 D 、响应速度越慢 4、已知系统的开环传递函数为 100 (0.11)(5) s s ++,则该系统的开环增益为 ( )。 A 、 100 B 、1000 C 、20 D 、不能确定 5、若两个系统的根轨迹相同,则有相同的: A 、闭环零点和极点 B 、开环零点 C 、闭环极点 D 、阶跃响应 6、下列串联校正装置的传递函数中,能在1c ω=处提供最大相位超前角的是 ( )。 A 、 1011s s ++ B 、1010.11s s ++ C 、210.51s s ++ D 、0.11 101 s s ++ 7、下列哪种措施对提高系统的稳定性没有效果 ( )。 A 、增加开环极点; B 、在积分环节外加单位负反馈; C 、增加开环零点; D 、引入串联超前校正装置。 8、关于线性系统稳定性的判定,下列观点正确的是 ( )。 A 、线性系统稳定的充分必要条件是:系统闭环特征方程的各项系数都为正数; B 、无论是开环极点或是闭环极点处于右半S 平面,系统不稳定; C 、如果系统闭环系统特征方程某项系数为负数,系统不稳定; D 、当系统的相角裕度大于零,幅值裕度大于1时,系统不稳定。 9、关于系统频域校正,下列观点错误的是( ) A 、一个设计良好的系统,相角裕度应为45度左右; B 、开环频率特性,在中频段对数幅频特性斜率应为20/dB dec -; C 、低频段,系统的开环增益主要由系统动态性能要求决定; D 、利用超前网络进行串联校正,是利用超前网络的相角超前特性。 10、已知单位反馈系统的开环传递函数为22 10(21)()(6100) s G s s s s += ++,当输入信号是2 ()22r t t t =++时,系统的稳态误差是( ) A 、 0 B 、 ∞ C 、 10 D 、 20 三、(10分) 建立图示系统的数学模型,并以传递函数形式表示。 F i (t )Matlab控制系统传递函数模型

自动控制系统传递函数稳定性分析--奈氏图分享汇总

控制系统Matlab仿真 (传递函数)

《控制工程基础》试卷3及详细答案