初三数学九(下)第二十七章:相似

第1课时图形的相似(1)

教学目标:

1、知识目标:

从生活中形状相同的图形的实例中认识图形的相似,理解相似图形概念.

2、能力目标:

在相似图形的探究过程中,让学生运用“观察—比较—猜想”分析问题.

3、情感目标:

在探究相似图形的过程中,培养学生与他人交流、合作的意识和品质.

重点、难点

教学重点: 认识图形的相似.

教学难点: 理解相似图形概念.

一.创设情境

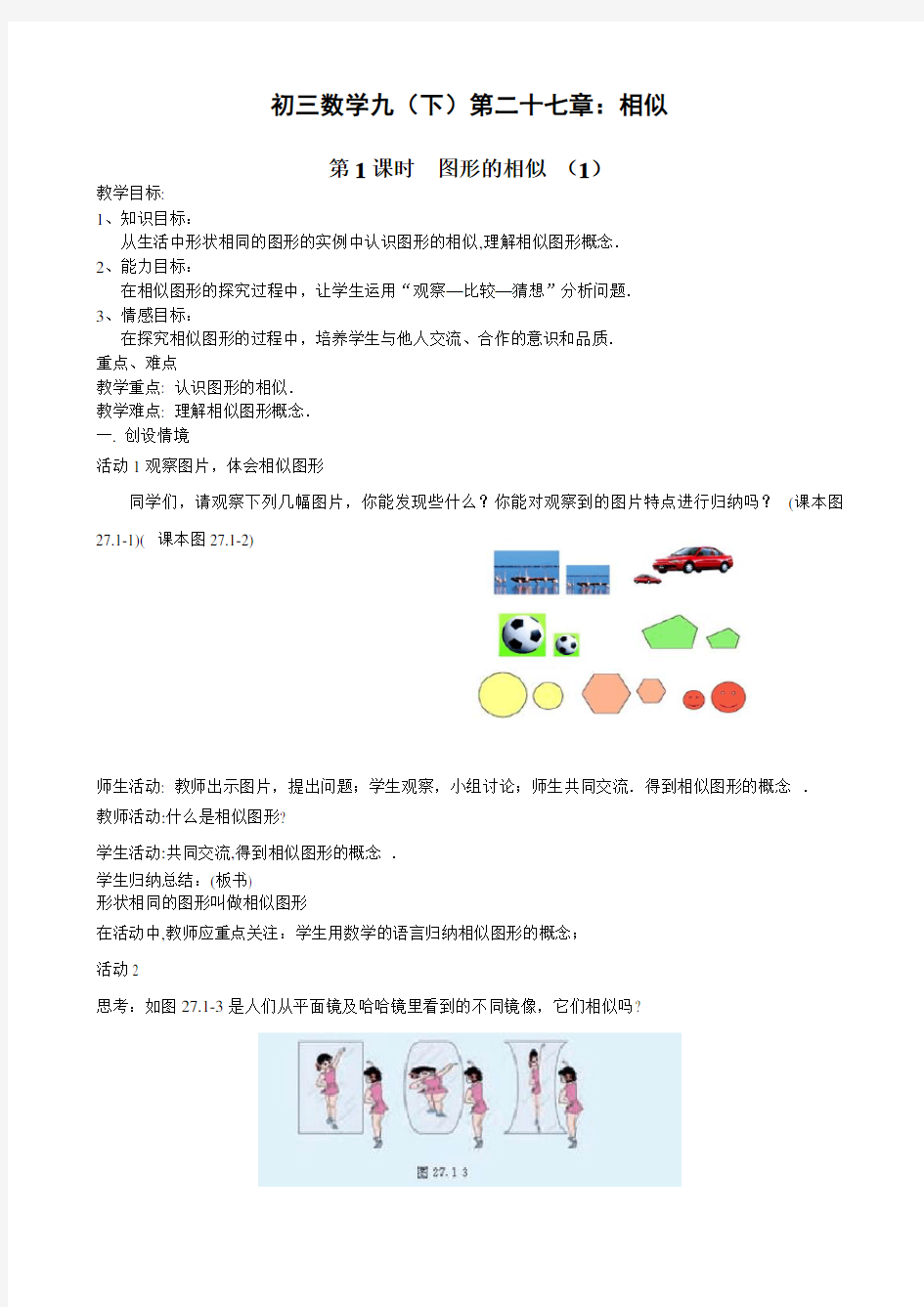

活动1观察图片,体会相似图形

同学们,请观察下列几幅图片,你能发现些什么?你能对观察到的图片特点进行归纳吗?(课本图27.1-1)( 课本图27.1-2)

师生活动: 教师出示图片,提出问题;学生观察,小组讨论;师生共同交流.得到相似图形的概念.

教师活动:什么是相似图形?

学生活动:共同交流,得到相似图形的概念.

学生归纳总结:(板书)

形状相同的图形叫做相似图形

在活动中,教师应重点关注:学生用数学的语言归纳相似图形的概念;

活动2

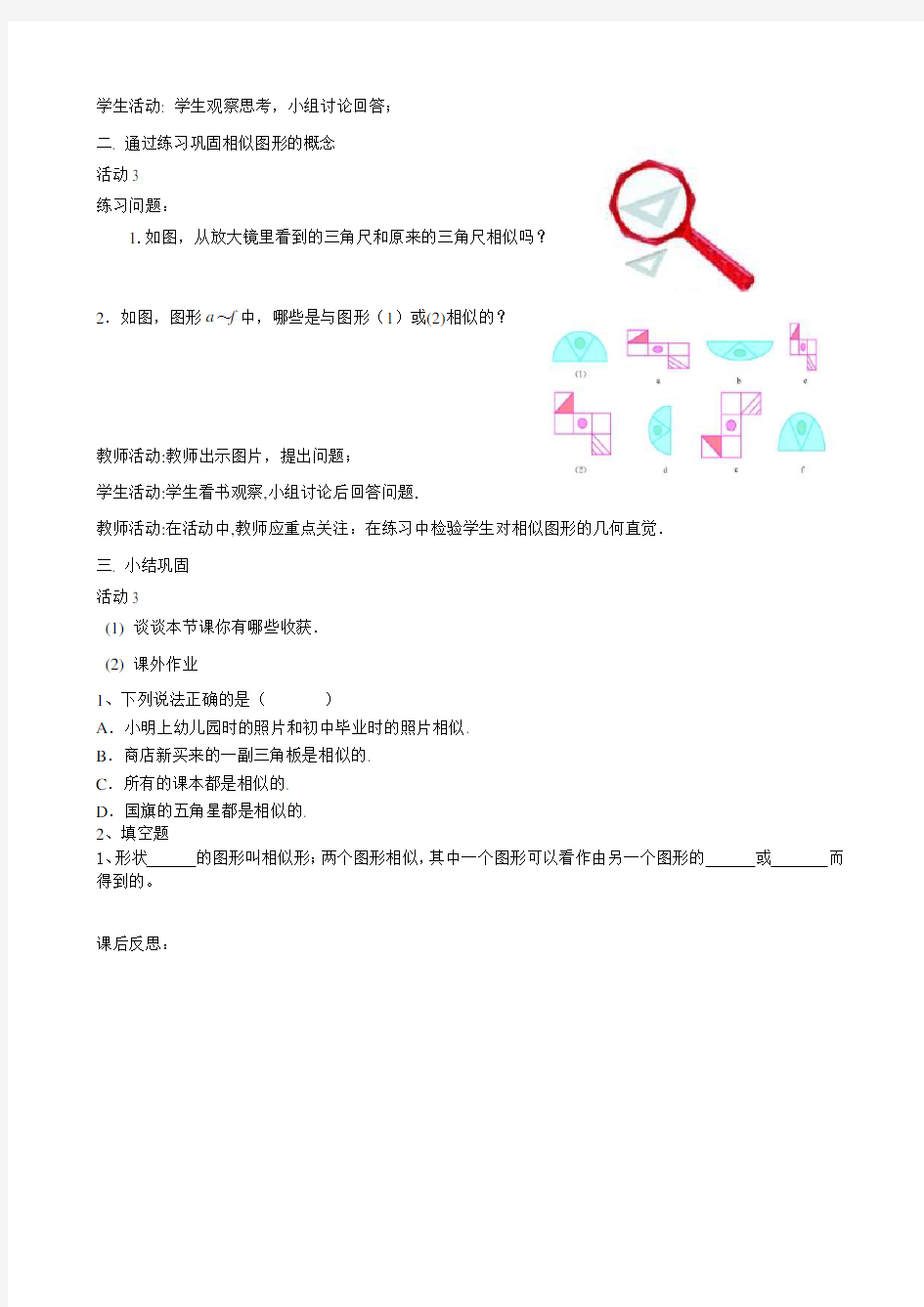

思考:如图27.1-3是人们从平面镜及哈哈镜里看到的不同镜像,它们相似吗?

学生活动: 学生观察思考,小组讨论回答;

二. 通过练习巩固相似图形的概念

活动3

练习问题:

1.如图,从放大镜里看到的三角尺和原来的三角尺相似吗?

2.如图,图形a~f中,哪些是与图形(1)或(2)相似的?

教师活动:教师出示图片,提出问题;

学生活动:学生看书观察,小组讨论后回答问题.

教师活动:在活动中,教师应重点关注:在练习中检验学生对相似图形的几何直觉.

三. 小结巩固

活动3

(1)谈谈本节课你有哪些收获.

(2)课外作业

1、下列说法正确的是()

A.小明上幼儿园时的照片和初中毕业时的照片相似.

B.商店新买来的一副三角板是相似的.

C.所有的课本都是相似的.

D.国旗的五角星都是相似的.

2、填空题

1、形状的图形叫相似形;两个图形相似,其中一个图形可以看作由另一个图形的或而得到的。

课后反思:

第2课时 图形的相似 (2)

教学目标:

1、 知识目标:

(1)理解相似三角形的概念,了解相似三角形的对应元素及相似比; (2)掌握判定三角形相似的预备定理。 2、能力目标:

培养学生探究新知识,提高分析问题和解决问题的能力。增进发放思维能力和现有知识区向最近发展区迁延的能力。 3、情感目标:

加强学生对新知识探究的兴趣,渗透几何中理性思维的思想。 教学重点、难点:

重点:相似三角形的概念及判定的预备定理

难点:当两个相似三角形部分重叠时,判别它们的对应角和对应边以及例1的证明 教学过程:

一、类比联想,动手实验

1. 回顾全等三角形的含义(两个三角形形状、大小相同,能够完全重合),全等三角形所具有的性

质(对应边、对应角相等)。

2. 让学生动手画一个三角形及三角形的一条中位线,教师提问:三角形的中位线所截的三角形与原

三角形的形状有什么关系?大小呢?各角有什么关系?各边有什么关系?

二、直观演示,展示新知 A /

1. 相似三角形的定义 C ’

将上面所截得的三角形移出,记为 B / A

A ’

B ’

C ’,原三角形记为 ABC ,因此有A= A ’

B= B ’, =∠C ∠C ’, B C

,

2

1

//////===CA A C BC C B AB B A ,即两个三角形的对应角相等,对应边成比例。这样的两个三角形虽然大小不一定相等,但形状相同。

定义:对应角相等,对应边成比例的两个三角形,叫做相似三角形。 2.表示方法:

教师介绍表示法,同时强调应把表示对应顶点的字母写在对应的位置上(可以以此与全等符号及表示作一比较,加强记忆)。

3. 相似三角形的性质:相似三角形的对应角相等,对应边成比例。

4. 相似比:相似三角形对应边的比,叫做两个相似三角形的相似比(或相似系数)。

强调: A ’B’C ’与 ABC 的相似比是k ,则 ABC 与 A ’B’ C ’的相似比是

k

1

。 练习:判断下列命题是否正确。错误的,举出反例;正确的,用定义加以说明:

⑴所有的等腰三角形都相似。 ⑵所有的等边三角形都相似。 ⑶所有的直角三角形都相似。 ⑷所有的等腰直角三角形都相似。

教师示范一个规范过程,让学生模仿,学会用定义来解决问题。

1.例1。如图,在 ABC 中, A

三、范例研讨,迁移练习:

D E

DE//BC ,D 。E 分别在AB ,AC 上。

求证:△ADE ∽△ABC B C F 师生共同探讨:

(1) 目前要证明两个三角形相似只能根据什么?(定义)

(2) 根据定义证明两个三角形相似,要证明满足哪两个条件?(对应角相等,对应边成

比例)

(3) △ADE 与△ABC 满足“对应角相等”吗?为什么?

(4) 对应边成比例,由“DE//BC ”的条件可得到怎样的比例式? ??

?

??=EC AE AB AD (5) 本题的关键归结为“只要证明什么”???

?

??=BC DE AC AE (6) 根据以前的推论,如何把DE 移到BC 上去,即应添怎样的辅助线?(EF//AB )

教师板演证明过程。

2.如图,DE//BC ,D 、E 分别在BA 、CA 的延长线上,D E

△ADE 与△ABC 相似吗? A ——相似

C B

由此得到预备定理:

3.定理 平行于三角形一边的直线和其他两边(或两边的延长线)相交,所构成的三角形与

原三角形相似。

4.例2,如图,D 为△ABC 的AB 边上的一点,过点D 作 C DE//AC ,交BC 于E ,已知BE :EC=2:1,AC=6CM ,

求DE 的长。

5、练习:P122页1、2、3

6、课后拓展(机动):

(1)如图甲,已知 ABD ∽ ACB ,则AD :AB= : , AB :BD= : ,如果AD=2,DC=1,那么AB= (2),如图乙,在 ABC 中,AD 是角平分线,求证:

DC

BD

AC AB =

。 A A D

B C B D C 图甲 图乙

四、归纳总结、布置作业:

1. 今天学习了相似三角形的定义,它既是三角形相似的判定,又是相似三角形的性质,同时

可知全等三角形是相似三角形的特殊情况,其相似比是1;

2. 平行于三角形一边的直线和其它两边(或两边的延长线)相交,所构成的三角形与原三角

形相似。

课后反思:

第3课时 相似三角形的判定(1)

教学目的:

1、会用符号“∽”表示相似三角形如△ABC ∽ △C B A ''';

2、 知道当△ABC 与△C B A '''的相似比为k 时,△C B A '''与△ABC 的相似比为1/k .

3、 理解掌握平行线分线段成比例定理

4、 在平行线分线段成比例定理探究过程中,让学生运用“操作—比较—发现—归纳”分析问题.

5、 在探究平行线分线段成比例定理过程中,培养学生与他人交流、合作的意识和品质. 重点、难点

教学重点: 理解掌握平行线分线段成比例定理及应用. 教学难点: 掌握平行线分线段成比例定理应用.

二. 创设情境 谈话复习引入课题

(1)相似多边形的主要特征是什么?

(2)在相似多边形中,最简单的就是相似三角形.

在△ABC 与△A ′B ′C ′中,

如果∠A=∠A ′, ∠B=∠B ′, ∠C=∠C ′, 且

k A C CA

C B BC B A AB ='

'=''=''. 我们就说△ABC 与△A ′B ′C ′相似,记作△ABC ∽△A ′B ′C ′,k 就是它们的相似比. 反之如果△ABC ∽△A ′B ′C ′,

则有∠A=∠A ′, ∠B=∠B ′, ∠C=∠C ′, 且

A

C CA

C B BC B A AB ''=

''=''. (3)问题:如果k=1,这两个三角形有怎样的关系?

教师活动:明确 (1)在相似多边形中,最简单的就是相似三角形。 (2)用符号“∽”表示相似三角形如△ABC ∽ △C B A ''';

(3)当△ABC 与△C B A '''的相似比为k 时,△C B A '''与△ABC 的相似比为1/k .

活动1 (教材P 40页 探究1)

如图27.2-1),任意画两条直线l 1 , l 2,再画三条与l 1 , l 2 相交的平行线l 3 , l 4, l 5.分别量度l 3 , l 4, l 5.在l 1 上截得的两条线段AB, BC 和在l 2 上截得的两条线段DE, EF 的长度, AB ︰B C 与DE ︰EF 相等吗?任意平移l 5 , 再量度AB, BC, DE, EF 的长度, AB ︰B C 与DE ︰EF 相等吗?

教师活动:教师出示探究,提出问题.

学生活动: 学生操作画图,量度AB, BC, DE, EF 的长度并计算比值,小组讨论,共同交流,回答结果.

师生活动: 提出问题,AB ︰AC=DE ︰( ),BC ︰AC=( )︰DF ,师生共同交流.强调“对应线段的比是否相等”

师生归纳总结:(板书并朗读)

平行线分线段成比例定理 三条平行线截两条直线,所得的对应线段的比相等。 在活动中,师生应重点关注:平行线分线段成比例定理中相比线段同线; 活动2平行线分线段成比例定理推论

思考:1、如果把图27.2-1中l 1 , l 2两条直线相交,交点A 刚落到l 3上,如图27.2-2(1),,所得的对应线段的比会相等吗?依据是什么?

2、如果把图27.2-1中l 1 , l 2两条直线相交,交点A 刚落到l 4上,如图27.2-2(2),所得的对应线段的比会相等吗?依据是什么?

学生活动: 学生观察思考,小组讨论回答; 师生归纳总结:(板书并朗读)

平行线分线段成比例定理推论 平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边延长线),所得的对应线段的比相等

二. 通过练习巩固平行线分线段成比例定理及其推论 活动3

练习问题:如图,在△ABC 中,DE ∥BC ,AC =4 ,AB =3,EC =1.求AD 和BD .

教师活动:教师提出问题;

学生活动:学生阅题,小组讨论后解答问题.

教师活动:在活动中,教师应重点关注:在练习中检查学生对“平行线分线段成比例定理及推论”理解 三. 小结巩固 活动4

(1) 谈谈本节课你有哪些收获.“三角形相似的预备定理”.这个定理揭示了有三角形一边的平行线,

必构成相似三角形,因此在三角形相似的解题中,常作平行线构造三角形与已知三角形相似.

(2) 相似比是带有顺序性和对应性的: 如△ABC ∽△A ′B ′C ′的相似比

k A

C CA

C B BC B A AB =''=''='',那么△A ′B ′C ′∽△ABC 的相似比就是

k

1

CA A C BC C B AB B A =''=''='',它们的关系是互为倒数.这一点在教学中科结合相似比“放大或缩小”的含义来让学生理解; (3)作业

1.如图,△ABC ∽△AED, 其中DE ∥BC ,找出对应角并写出对应边的比例式. 2.如图,△ABC ∽△AED ,其中∠ADE=∠B ,找出对应角并写出对应边的比例式.

课后反思:

第4课时 相似三角形的判定(2)

教学目的:

1、 初步掌握“三组对应边的比相等的两个三角形相似”的判定方法,以及“两组对应边的比相等且它们的夹角相等的两个三角形相似”的判定方法.

2、能够运用三角形相似的条件解决简单的问题.

3、在探索三角形相似的判定方法过程中,培养学生与他人交流、合作的意识和品质. 重点、难点

教学重点: 掌握两种判定方法,会运用两种判定方法判定两个三角形相似。 教学难点: (1)三角形相似的条件归纳、证明;

(2)会准确的运用两个三角形相似的条件来判定三角形是否相似. 一.创设情境 活动1

教师活动:复习提问:

(1) 两个三角形全等有哪些判定方法?SSS SAS ASA AAS

(2) 我们学习过哪些判定三角形相似的方法?定义 、 (预备定理)平行于三角形一边的直线和其他两边相交,所成的三角形与原来三角形相似。

(3) 相似三角形与全等三角形有怎样的关系?相似比k=1时,两个相似三角形全等 活动2

提出探讨问题:1、如图,如果要判定△ABC 与△A’B’C’相似,是不是一定需要一一验证所有的对应角和对应边的关系?

2、可否用类似于判定三角形全等的SSS 方法,能否通过一个三角形的三条边与另一个三角形的三条边对

应的比相等,来判定两个三角形相似呢? 3、(教材P 42页 探究2)

任意画一个三角形,再画一个三角形,使它的各边长都是原来三角形各边长的k 倍,度量这两个三角形的对应角,它们相等吗?这两个三角形相似吗?与同学交流一下,看看是否有同样的结论。

B'

C'

A'

A

B

C

教师活动:带领学生画图探究并取k=1.5; 学生活动:学生细心观察思考,小组讨论后回答问题

教师活动:(1)提出问题:怎样证明这个命题是正确的呢? (2)教师带领学生探求证明方法.(已知、求证、证明)

如图27.2-4,在△ABC 和△A ′B ′C ′中,

A C CA

C B BC B A AB '

'=

''='',求证△ABC ∽△A ′B ′C ′

师生【归纳】 (板书并朗读)

三角形相似的判定方法1 如果两个三角形的三组对应边的比相等, 那么这两个三角形相似.

活动3

教师活动:1、提出探讨问题:可否用类似于判定三角形全等的SAS 方法,能否通过两个三角形的两组对应边的比相等和它们对应的夹角相等,来判定两个三角形相似呢? 2、出示(教材P 44页 探究3)

学生活动:学生自主画图,展开探究活动. 师生【归纳】 (板书并朗读)

三角形相似的判定方法2 两个三角形的两组对应边的比相等,且它们的夹角相等,那么这两个三角形相似.

二、例题讲解 活动4

教师活动:教师出示题目,提出问题(教材P44例1)

解:略

归纳分析:判定两个三角形是否相似,可以根据已知条件,画草图,看是否符合相似三角形的定义或三角形相似的判定方法中,对于(1)由于是已知一对对应角相等及四条边长,因此看是否符合三角形相似的判定方法2“两组对应边的比相等且它们的夹角相等的两个三角形相似”,对于(2)给的几个条件全是边,因此看是否符合三角形相似的判定方法1“三组对应边的比相等的两个三角形相似”即可,其方法是通过计算成比例的线段得到对应边.

三、课堂练习

活动5

教材P45.1、2、3.

四、回顾与反思.

活动6

(1)谈谈本节课你有哪些收获.

(2)布置课外作业:教材P54.1、2(1)(2)、3.

课后反思:

第5课时相似三角形的判定(3)

教学目的:

1、经历两个三角形相似的探索过程,进一步发展学生的探究、交流能力.

2、掌握“两角对应相等,两个三角形相似”的判定方法.

3、能够运用三角形相似的条件解决简单的问题.

重点、难点

教学重点:三角形相似的判定方法3——“两角对应相等,两个三角形相似”

教学重点:三角形相似的判定方法3的运用.

一.创设情境

活动1

教师活动:复习提问:

(1)我们已学习过哪些判定三角形相似的方法?

(2)如图,△ABC中,点D在AB上,如果AC2=AD?AB,

那么△ACD与△ABC相似吗?说说你的理由.

(3)如(2)题图,△ABC中,点D在AB上,如果∠ACD=∠B,

那么△ACD 与△ABC 相似吗?——引出课题.(也可用两副三角板引出课题) 2、教材P46的探究3 .

师生【归纳】(板书并朗读)

三角形相似的判定方法3 如果一个三角形的两个角与另一个三角形两个角对应相等,那么这两个三角形相似. 二、例题讲解 活动2

教师活动: 教师出示题目,提出问题(教材P46例2).教师带领学生探求证明

分析:要证PA ?PB=PC ?PD ,需要证

PB

PC

PD PA

,则需要证明这四条线段所在的两个三角形相似.由于所给的条件是圆中的两条相交弦,故需要先作辅助线构造三角形,然后利用圆的性质“同弧上的圆周角相等”得到两组角对应相等,再由三角形相似的判定方法3,可得两三角形相似.

学生活动:学生自主阅读(教材47页),展开探究活动

三、课堂练习

活动3教材P48的练习1、2.

四、回顾与反思.

活动4(1)谈谈本节课你有哪些收获.

(2)布置课外作业:教材P54.2(3)、4.

第6课时相似三角形应用举例(1)

教学目的:

1、进一步巩固相似三角形的知识.

2、能够运用三角形相似的知识,解决不能直接测量物体的长度和高度(如测量金字塔高度问题、测量河

宽问题、盲区问题)等的一些实际问题.

3、通过把实际问题转化成有关相似三角形的数学模型,进一步了解数学建模的思想,培养分析问题、解

决问题的能力.

重点、难点

1、重点:运用三角形相似的知识计算不能直接测量物体的长度和高度.

2、难点:灵活运用三角形相似的知识解决实际问题(如何把实际问题抽象为数学问题).

一.创设情境

活动1

教师活动:提出问题:

1、学校操场上的国旗旗杆的高度是多少?你有什么办法测量?

师生活动:学生小组讨论;师生共同交流.

2、世界现存规模最大的金字塔位于哪个国家,叫什么金字塔?

胡夫金字塔是埃及现存规模最大的金字塔,被喻为“世界古代七大奇观之一”.塔的4个斜面正对东南西北四个方向,塔基呈正方形,每边长约230多米.据考证,为建成大金字塔,共动用了10万人花了20年时间.原高146.59米,但由于经过几千年的风吹雨打,顶端被风化吹蚀,所以高度有所降低.在古希腊,有一位伟大的科学家叫泰勒斯.一天,希腊国王阿马西斯对他说:“听说你什么都知道,那就请你测量一下埃及金字塔的高度吧!”,这在当时条件下是个大难题,因为是很难爬到塔顶的.你知道泰勒斯是怎样测量大金字塔的高度的吗?

二、例题讲解

活动2(教材P48页例3——测量金字塔高度问题)

教师提出问题:例3:据史料记载,古希腊数学家、天文学家泰勒斯曾经利用相似三角形的原理,在金字塔影子的顶部立一根木杆,借助太阳光线构成的两个相似三角形来测量金字塔的高度.

如图,如果木杆EF 长2 m ,它的影长FD 为3 m ,测得OA 为201 m ,求金字塔的高度BO . (思考如何测出OA 的长?)

师生活动:学生小组讨论;师生共同交流,画出示意图:通过观察示意图,使学生建立起相似图形的几何直觉,并能明确表述求OA 的方法中蕴含的数学知识。

分析:根据太阳光的光线是互相平行的特点,可知在同一时刻的阳光下,竖直的两个物体的影子互相平行,从而构造相似三角形,再利用相似三角形的判定和性质,根据已知条件,求出金字塔的高度.

解:略(见教材P48-49页) 活动3 课堂练习(见教材P50页)

1. 在某一时刻,有人测得一高为1.8米的竹竿的影长为3米,某一高楼的影长为90米,那么高楼的高度

是多少米? (在同一时刻物体的高度与它的影长成正比例.) 活动4(教材P49例4——测量河宽问题)

教师提出问题:问题:估算河的宽度,你有什么好办法吗?

例4 如图,为了估算河的宽度,我们可以在河对岸选定一个目标P ,在近岸取点Q 和S ,使点P 、Q 、S 共线且直线PS 与河垂直,接着在过点S 且与PS 垂直的直线a 上选择适当的点T ,确定PT 与过点Q 且垂直PS 的直线b 的交点R .如果测得QS = 45 m ,ST = 90 m ,QR = 60 m ,求河的宽度PQ .

师生活动:学生先小组讨论;教师在这一活动中重点关注学生们探究的主动性,特别应关注那些平时学习有一定困难的学生,他们往往在解决实际问题时,显示出创造的能力,这也是树立这些学生自信心的一个契机,然后通过例4进一步完善学生们的想法,让学生体会用数学知识解决实际问题的成就感和快乐..

分析:设河宽PQ 长为x m ,由于此种测量方法构造了三角形中的平行截线,故可得到相似三角形,因此有

ST QR PS PQ =,即90

60

45x x =

+.再解x 的方程可求出河宽. 解:略(见教材P49)

活动5 课堂练习(见教材P50页)(平行外截法)

2、如图,测得BD=120 m ,DC=60 m ,EC=50 m ,求河宽AB 。

三、回顾与反思.

活动6

(1)谈谈本节课你有哪些收获.

利用三角形的相似,可以解决一些不能直接测量的物体的长度的问题.在活动中教师应重点关注:

学生参与活动的热情及语言归纳数学结论的能力;

学生对于相似多边形的性质的运用的掌握情况.

(2)布置课外作业:教材P55.9、10.

第7课时相似三角形应用举例(2)

教学目的:

1、进一步巩固相似三角形的知识.

2、能够运用三角形相似的知识,解决不能直接测量物体的长度和高度(如测量金字塔高度问题、测量河

宽问题、盲区问题)等的一些实际问题.

3、通过把实际问题转化成有关相似三角形的数学模型,进一步了解数学建模的思想,培养分析问题、解

决问题的能力.

重点、难点

1.重点:运用三角形相似的知识计算不能直接测量物体的长度和高度.

2.难点:灵活运用三角形相似的知识解决实际问题(如何把实际问题抽象为数学问题).

一.创设情境

活动1(教材P50例5——盲区问题)

教师提出问题:例5 已知左、右并排的两棵大树的高分别是AB = 8 m和CD = 12 m,两树根部的距离BD = 5 m.一个身高1.6 m的人沿着正对这两棵树的一条水平直路l从左向右前进,当他与左边较低的树的距离小于多少时,就不能看到右边较高的树的顶端点C?

分析:(见教材P49页)

解:略(见教材P49-50页)

教师活动:重点引导学生认真体会这一生活实际中常见的场景,借助图形把这一实际中常见的场景,抽象成数学图形,利用相似的性质解决这一实际问题,图形可以滞后给出,先让学生经历这一抽象的过程.如果学生对于如何用数学语言表述有一定的困难,教师应与学生一起认真板书解答过程.

活动2 课堂练习

小明想利用树影测量树高,他在某一时刻测得长为

1m的竹竿影长0.9m,但当他马上测量树影时,因树靠近

一幢建筑物,影子不全落在地面上,有一部分影子在墙上,

如图,他先测得留在墙上的影高1.2m,又测得地面部分的

影长2.7m,他求得的树高是多少?

三、回顾与反思.

活动3

(2)谈谈本节课你有哪些收获.

利用三角形的相似,可以解决一些不能直接测量的物体的长度的问题.在活动中教师应重点关注:

学生参与活动的热情及语言归纳数学结论的能力;

学生对于相似多边形的性质的运用的掌握情况.

(2)布置课外作业:教材P55页.11、16.

第8课时位似(1)

教学目标

1、了解位似图形及其有关概念,了解位似与相似的联系和区别,掌握位似图形的性质.

2、掌握位似图形的画法,能够利用作位似图形的方法将一个图形放大或缩小.

重点、难点

1、重点:位似图形的有关概念、性质与作图.

2、难点:利用位似将一个图形放大或缩小.

一、课堂引入

1.观察:在日常生活中,我们经常见到下面所给的这样一类相似的图形,它们有什么特征?

2.问:已知:

如图,多边

形ABCDE,

把它放大为原来的2倍,即新图与原图的相似比为2.应该怎样做?你能说

出画相似图形的一种方法吗?

二、例题讲解

例1(补充)如图,指出下列各图中的两个图形是否是位似图形,如果是位似图形,请指出其位似中心.

分析:位似图形是特殊位置上的相似图形,因此判断两个图形是否为位似图形,首先要看这两个图形是否相似,再看对应点的连线是否都经过同一点,这两个方面缺一不可.

解:图(1)、(2)和(4)三个图形中的两个图形都是位似图形,位似中心分别是图(1)中的点A ,图(2)中的点P 和图(4)中的点O .(图(3)中的点O 不是对应点连线的交点,故图(3)不是位似图形,图(5)也不是位似图形)

例2(教材P61例题)把图1中的四边形ABCD 缩小到原来的2

1

. 分析:把原图形缩小到原来的

2

1

,也就是使新图形上各顶点到位似中心的距离与原图形各对应顶点到位似中心的距离之比1∶2 .

作法一:(1)在四边形ABCD 外任取一点O ; (2)过点O 分别作射线OA ,OB ,OC ,OD ; (3)分别在射线OA ,OB ,OC ,OD 上取点A ′、B ′、C ′、D ′, 使得

2

1

OD D O OC C O OB B O OA A O ='='='='; (4)顺次连接A ′B ′、B ′C ′、C ′D ′、D ′A ′,得到所要画的四边形A ′B ′C ′D ′,如图2.

问:此题目还可以如何画出图形?

作法二:(1)在四边形ABCD 外任取一点O ;

(2)过点O 分别作射线OA , OB , OC ,OD ;

(3)分别在射线OA , OB , OC , OD 的反向延长线上取点

A ′、

B ′、

C ′、

D ′,使得

2

1

OD D O OC C O OB B O OA A O ='='='=';

(4)顺次连接A ′B ′、B ′C ′、C ′D ′、D ′A ′,得到所要画的四边形A ′B ′C ′D ′,如图3.

作法三:(1)在四边形ABCD 内任取一点O ; (2)过点O 分别作射线OA ,OB ,OC ,OD ;

(3)分别在射线OA ,OB ,OC ,OD 上取点A ′、B ′、C ′、D ′,

使得

2

1

OD D O OC C O OB B O OA A O ='='='='; (4)顺次连接A ′B ′、B ′C ′、C ′D ′、D ′A ′,得到所要画的四边形A ′B ′C ′D ′,如图4.

(当点O 在四边形ABCD 的一条边上或在四边形ABCD 的一个顶点上时,作法略——可以让学生自己完成) 三、课堂练习 1.教材P61.1、2

2.画出所给图中的位似中心.

1. 把右图中的五边形ABCDE 扩大到原来的2倍.

四、课后练习 1.教材P65.1、2、4

2.已知:如图,△ABC ,画△A ′B ′C ′,

使△A ′B ′C ′∽△ABC ,且使相似比为1.5,要求 (1)位似中心在△ABC 的外部; (2)位似中心在△ABC 的内部; (3)位似中心在△ABC 的一条边上; (4)以点C 为位似中心.

第9课时 位似(2)

教学目标

1、巩固位似图形及其有关概念.

2、会用图形的坐标的变化来表示图形的位似变换,掌握把一个图形按一定大小比例放大或缩小后,点的坐标变化的规律.

3、了解四种变换(平移、轴对称、旋转和位似)的异同,并能在复杂图形中找出这些变换. 重点、难点

1、重点:用图形的坐标的变化来表示图形的位似变换.

2、难点:把一个图形按一定大小比例放大或缩小后,点的坐标变化的规律. 一、课堂引入

1.如图,△ABC 三个顶点坐标分别为A(2,3),B(2,1),

C(6,2),(1)将△ABC 向左平移三个单位得到△A 1B 1C 1,写出A 1、B 1、C 1三点的坐标;

(2)写出△ABC 关于x 轴对称的△A 2B 2C 2三个顶点

A 2、

B 2、

C 2的坐标;

(3)将△ABC 绕点O 旋转180°得到△A 3B 3C 3,写出A 3、B 3、C 3三点的坐标.

2.在前面几册教科书中,我们学习了在平面直角坐标系中,如何用坐标表示某些平移、轴对称、旋转(中心对称)等变换,相似也是一种图形的变换,一些特殊的相似(如位似)也可以用图形坐标的变化来表示. 3.探究:

(1)如图,在平面直角坐标系中,有两点A(6,3),B(6,0).以原点O 为位似中心,相似比为3

1

,把线段AB 缩小.观察对应点之间坐标的变化,你有什么发现?

(2)如图,△ABC 三个顶点坐标分别为A(2,3),B(2,1),C(6,2),以点O 为位似中心,相似比为2,将△ABC 放大,观察对应顶点坐标的变化,你有什么发现?

【归纳】 位似变换中对应点的坐标的变化规律:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k ,那么位似图形对应点的坐标的比等于k 或-k . 二、例题讲解

例1(教材P63的例题)

分析:略(见教材P63的例题分析) 解:略(见教材P63的例题解答)

问:你还可以得到其他图形吗?请你自己试一试!

解法二:点A 的对应点A′′的坐标为(-6×)21(-,6×)2

1(-),即A′′(3,-3).类似地,可以确定其他顶点的坐标.(具体解法与作图略)

例2(教材P64)在右图所示的图案中,你能找出平移、轴对称、旋转和位似这些变换吗?

分析:观察的角度不同,答案就不同.如:它可以看作是一排鱼顺时针旋转45°角,连续旋转八次得到的旋转图形;它还可以看作位似中心是图形的正中心,相似比是4∶3∶2∶1的位似图形,……. 解:答案不惟一,略. 三、课堂练习

1. 教材P64.1、2

2. △ABO 的定点坐标分别为A(-1,4),B(3,2),O(0,0),

试将△ABO 放大为△EFO ,使△EFO 与△ABO 的相似比为2.5∶1,求点E 和点F 的坐标.

3. 如图,△AOB 缩小后得到△COD ,观察变化前后的三

角形顶点,坐标发生了什么变化,并求出其相似比和面积比. 四、课后练习

1.教材P65.3, P66.5、8

2.请用平移、轴对称、旋转和位似这四种变换设计一种图

案(选择的变换不限).

A E D

C

B

F

3.如图,将图中的△ABC 以A .为位似中心,放大到1.5倍,请画出图形,并指出三个顶点的坐标所发生

的变化.

第10课时 相似三角形复习

教学目标:

1、 通过复习,梳理本章知识,构建知识网络.

2、 理解相似图形、相似多边形以及相似三角形的概念,了解相似是图形的一种基本变换;

3、 掌握相似三角形的识别方法及相似三角形的有关性质;

4、 能运用相似三角形的知识解决一些实际问题.

5、 会用直角坐标系来描述物体的位置,用坐标的方法研究图形的运动变换,体会数与形间的关系. 教学重点:

相似三角形的识别方法及相似三角形的有关性质; 教学过程:

一、构建本章知识网络

:

二、 本章知识点复习:

1. 相似图形、相似多边形。

① 相似图形; ②相似多边形的相似比; ③比例线段; ④相似多边形的特征; ⑤相似多边形的识别; ⑥黄金分割.

2. 什么是相似三角形? 什么是线段的比?什么叫相似比?

3. 相似三角形有哪些识别方法?

4. 相似三角形的有哪些性质?

5. 什么叫做位似? 什么叫做位似中心?

6. .数学上确定点的位置的常用方法有哪些?

7. 经过平移、旋转、轴对称、放大或缩小之后,点的坐标怎样

变化? 三、范例:

1.已知:两个相似多边形的最长边分别为25cm 和10cm ,它们的周长差为60 cm ,那么这两个三角形的周长分别是多少?

2.如图,ED ∥BC ,DF ∥AB ,若S △AED =4,S △DFC =9,求四边形BFDE 的面积。

3.画一个三角形,使它与已知△ABC

(如图)相似,且新三角形与原三角形的相

A

B C

似比为1∶2。你能找出几种画法?

4.如图,在△ABC 中,∠C=60°,AD 、BE 是△ABC 的高,DF 为△ABD 的中线。求证:DE=DF 。

巩固练习:

1.若a=3cm,b=1m,则a ∶b= .

2..已知1,2,2三个数,请再添上一个数写出一个比例式 .

3.一竿高1.5m,影长1m,同一时刻,某塔影长20m,则塔的高度为 .

4.如图,D 、E 分别是△ABC 边AB 、BC 上的点,ED ∥BC ,如果DB AD =2

3

,AE=15,则EC= 。

四、小结 五、作业

A F

B D E A

D B

C

E

2016年九年级下学期英语工作计划 一、指导思想 认真学习学科教学大纲和全册教材,根据教材和学生的实际,确定重点难点。面向全体学生,关注每个学生的情感,激发他们学习英语的兴趣,帮助他们建立学习的成就感和自信心。突出学生主体,尊重个体差异,实行分层次教学。引导学生在用中学英语,在做中学英语。改变学生的观念,“我要学”而非“要我学”!让学生在学习英语的过程中体会学习英语的乐趣和感受成功。完成《新课标》所规定的教学内容。为社会培养有用人才,为高一级学校输送合格新生。 二、学情分析 从学习情况及知识技能掌握情况看,大部分学生学习积极性高,学习目的明确,上课认真,作业能按时按量完成,且质量较好,能起到较好的模范带头作用。但也有少部分学生,基础知识薄弱,学习态度欠端正,书写较潦草,作业有时不能及时完成,还有三个学习能力有很大欠缺。已经对英语失去了信心,还有一部分学生觉得英语越来越难,渐渐力不从心了,不感兴趣了,学生上课的注意力也不集中了,发言也不是很活跃。针对这种情况,教学的时候需要注意在备课中增加趣味性,以此来提高学生对英语学习的兴趣。 三、教材分析 我们使用的是新目标教材,由人民教育出版社与汤姆森学习出版集团

合作改编而成的。具有如下的特点: 1.教材内容体系的安排由浅入深,循序渐进,由简单到复杂逐步过渡;重视新旧知识的结合和语言语言现象的复现。 2.体例体系新,教材创造了国内最新版课标英语教材编写体例、体系,编写思路清晰,符合学生认知发展规律,方便初学者培养英语学习兴趣,从而很快进入英语学习的状态。单元按语言功能意念项目编排,每一话题四个小节(section)按听说读写的语言技能编排。3.语言地道,对话之中融入情感态度和文化意识,使学生能在交流中用英语介绍祖国文化,加深对中华民族文化的理解。 4.好教易学,教材充分体现新课标的指导思想,把任务型教学与交际教学法灵活地运用于英语课堂。 四、教学措施与教学方法 本期要复习完成好初中三年来所学的全部内容。本期的重点是对初中三年来所学的语法和常用表达法进行归类,如:各种时态,近义词的辨析;难点是名词的拓展用法和动词短语,这些重难点都应通过在语言材料的学习中及时强化和总结。利用多媒体图文并茂、生动活泼地呈现教学内容,把语言学习和实际生活结合起来,增强学生的听说能力。并通过开展各种任务性活动,巩固所学的知识。鼓励学生通过思考、体验、参与、合作等方式来学习,增强学生独立思考的良好习惯以及口语表达和合作学习的能力;通过阅读训练,培养学生根据不同的阅读任务,运用适宜的阅读策略获取信息的本领,达到提高学生的

九年级下册语文教案人教版2017 第一单元 1.我爱这土地 教学目标: 1、了解现代诗歌的特点,正确划分诗的节奏,饱含深情地朗诵诗歌。 2、了解有关艾青的文学常识和本诗的写作背景。 3、学习有关象征的表现手法。 4、深刻领会诗歌所表达的思想感情。 教学重点:1、关键诗句的理解。2、作者的思想感情。3、本诗的主旨。 教学难点:1、象征的表现手法。2、诗歌描写对象的象征意义。 教学方法:1、朗读教学法。2、讨论法。 教学课时。第一课时总第1课时 教学步骤: 一、导入新课: 土地,万物生灵的根基。曾有人掠夺它而百般蹂躏,曾有人捍卫它而披肝沥胆。在它的脊梁上演绎着多少可歌可泣的故事,在它的肌肤上烙印着多少眷恋情结。谁不钟爱自己的土地,谁不爱恋大地母亲,让我们深情吟唱艾青诗人的《我爱这土地》,随着诗中所迸发的爱国情感的火花而燃烧。(板书:我爱这土地) 二、作者简介: 艾青(1910—1996),原名蒋海澄,浙江金华人,现代诗人。早期诗风格浑厚质朴,调子深沉忧郁。抗战时期的诗作,格调昂扬。建国后,作品思想更趋成熟,感情深沉,富于哲理。主要诗集有《大堰河》、《火把》等,成名作为《大堰河——我的保姆》。诗人曾自称为“悲哀的诗人”。在中国新诗发展,艾青是继郭沫若、闻一多等人之后又一位推动一代诗风,并产生过重大影响的诗人,在世界上也享有声誉,1985年,法国授予艾青文学艺术勋章。 三、背景介绍: 本诗写于抗战初期的1938年,日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起反抗,进行了不屈不挠的斗争。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国深沉的爱和对侵略者切齿的恨,写下了这首慷慨激昂的诗。 四、朗读指导: 自由体的新诗,不同于旧体诗,字数、停顿、押韵没有严格的限制。随感情的表达句子可长可短,字数可多可少,自由灵活,不拘一格。因此,我们在读现代诗歌的时候,一定要把握好诗歌的节奏、停顿,轻重缓慢,抑扬顿挫,在反复朗读的基础上培养自己的语感,理解诗歌所描写的对象、运用的表现手法,更准确地领悟诗人所表达的思想感情,以读会意,以会意促读。词语的重读与否,主要是由诗歌的情感所决定的。一般来说,能鲜明的表达出诗人情感的词语,包括中心语、修饰语,都应该重读。 第一步:听录音或教师范读;第二步:用符号划分诗歌的停顿和重读的字词;第三步:学生自由朗读;第四步:推荐2—3名读的好的同学在班上朗读;第五步:男生、女生分别齐读;第六步:全班同学集体朗读; 第七步:背诵全诗。 教后反思: 第二课时总第2课时 一、学生在熟悉诗歌的基础上,紧扣“土地”,师生讨论分析全诗。 1、点出土地情结。起始两句,诗人对土地的酷爱,已到了不知道如何倾诉的地步,于是他只能舍弃人的思维语言而借用鸟的简单朴素的语言倾泻他的感情。在诗人看来,这简

人教版 九年级世界历史 下册教案

第一单元苏联社会主义道路的探索 第1课俄国十月革命 教学目标 教学重点俄国十月革命发生的历史原因和重大历史意义。 教学难点二月革命后出现的两个政权并存局面 教学准备多媒体课件 教学过程 导入新课 温故知新 1.第一次世界大战结局如何?(以德国为中心的同盟国战败,由英法美日中等组成的协约国集团战胜) 2.俄国原先是协约国成员,为什么不是第一次世界大战的战胜国?(指导学生阅读有关课文) 3.教师指出:战争给俄国带来了巨大的灾难,战争引起了俄国十月革命。革命胜利后建立的苏维埃俄国宣布退出大战,所以说十月革命在一定程度上制止了战争。十月革命如何取得胜利?它怎样推动人类历史的发展进程?请大家打开课本,根据屏幕上的导读提纲阅读全文,作好读书标记。 课件演示导读提纲(引导学生探索、交流、讨论、练习。) 1.哪些是俄国十月革命爆发的原因? 2.“两个政权”分别指什么?为什么会出现两个政权并存局面? 3.十月革命和二月革命有哪些区别? 4.为什么要实行战时共产主义政策? 5.十月革命最主要的特征是什么?其历史意义如何? 6.列宁和十月革命的关系如何? 组织学生学习和探究新课

一、新时代的曙光 1、哪些是俄国十月革命爆发的原因? A、运用课件展示“纲要信号”和教科书第4页“动脑筋”资料:一 战灾难→ 二 月 革 命 < 资产阶级临时政府 (执行反人民政策) < 继续进行世界大战遭惨败 > 十 月 革 命 屠杀和平示威的反战民众 工人士兵代表苏维埃 (布尔什维克党) < 革命群众拥护列宁 列宁确定武装起义方针 B、教师归纳:第一次世界大战的影响;二月革命后,临时政府继续执行沙皇政府的内外政策;列宁和布尔什维克党采取正确的方针政策;俄国工人阶级的力量比较集中等。这些都导致了十月革命的爆发。 2、“两个政权”分别指什么?(1917年3月,俄国爆发二月革命,推翻了沙皇专制统治,出现了两个政权:革命中建立的工人士兵代表苏维埃以及革命后建立的资产阶级临时政府。其中,临时政府是主要的、实际掌权的机关。) 3、为什么会出现两个政权并存局面?(工农群众缺乏政治斗争经验,列宁等布尔什维克党主要领导人身居国外,影响了党对群众的组织教育工作。) A、.起义总指挥部:斯莫尔尼宫 B、起义信号:“阿芙乐尔”号巡洋舰的炮声 C、起义胜利:1917年11月7日攻占冬宫,随即建立世界上第一个工人士兵苏维埃政权——人民委员会 6、十月革命的主要特征是什么?(中心城市暴动、武装夺取政权) 7、苏维埃政府采取的措施与资产阶级临时政府有什么不同?(果断退出世界大战,坚决维护民众的政治经济利益) 8、为什么要实行战时共产主义政策?(十月革命胜利后,不甘失败的内外反动势力联合起来,企图扼杀新生的苏维埃政权。为了在极端艰苦的三年国内战争中,有效地集中全国经济力量战胜敌人,苏维埃政权实行了战时共产主义政策。) 二、十月革命的历史意义 1、为什么说十月革命迎来了“新时代的曙光”? 它是人类历史上第一次获得胜利的社会主义革命。世界上第一个社会主义国家由此诞生。十月革命的胜利沉重地打击了帝国主义的统治,推动了国际社会主义运动的发展,鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。 2、毛泽东说“十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。”你怎样理解这句话? 中国当年新文化运动的发展、五四运动的爆发、中共的成立等重大历史事件,都受惠于十月革命的鼓舞和推动。 练习巩固 1、完成第5页“练一练·选择题”:俄国十月革命爆发于公历(D ) A.2月 B. 3月 C. 10月 D. 11月 2、列宁和十月革命的关系如何?(十月革命的领导人是伟大的革命导师列宁。正是列宁

人教版英语九年级下册语法 1 冠词a/an/the/x的辨析 1. 不定冠词 (1) 不定冠词有两个:a和an。a用于以辅音音素开头的单词之前,an用于以元音音素开头的单词之前。当形容词修饰名词时,冠词要放在形容词的前面,这时用a或an取决于这个形容词的读音。 (2) 不定冠词的用法: ①用于第一次提到的、不确定的人或物(可数名词)之前; ②用于重量或时间等表示单位的名词前面,是“每……”的意思; ③表示职业、身份; ④用于数字hundred, thousand, million、量词之前; ⑤用于一些固定词组中,如:have a rest 休息;make a living 谋生。例: I read a book every month. 我每个月读一本书。 An apple a day keeps the doctor away. 每天一个苹果,医生远离我。 注意:有些单词虽然以元音字母开头,但是前面用不定冠词a,如university (大学)。这是因为u在此发[ ju: ],以辅音音素开头用a。同样,有些单词虽然以辅音字母开头,但是前面用不定冠词an,如hour。这是因为h在此不发音,ou发[a?]的音,以元音音素开头用an。 2. 定冠词the (1) 一般用法: ①用于第二次谈到的人或物。 ②用于双方共知的人或物。 ③“the + n.单数”可以表示一类人或物。 例: The telephone was invented by Bell. 电话是由Bell发明的。 ④指世界上独一无二的事物。 (2) 特殊用法: 定冠词常用于一些特定词的前面。助记: 沙漠、河流与群山;列岛、海峡与海湾;阶级、党派、国家名;组织、团体和机关;方位、朝代、独一词;会议、文件及报刊;乐器、建筑、海洋群;定冠词帽 戴在前。 ①用于姓氏复数之前表示夫妇或全家人。 ②“the + adj.”表示一类人或物。如:the young 年轻人。 ③用于一些固定词组中:

部编人教版九年级语文下册全册教案 祖国啊,我亲爱的祖国 【教学目标】 1.初步了解中国新诗中朦胧诗的特点。 2.理解诗中的艺术形象,体会诗中蕴涵的深沉而真挚的情感。 3.培养学生解读诗歌的能力,激发爱国、为国献身的精神。 【教学重点】 1.有感情地诵读这首诗。 2.把握诗中富有特征的意象。 【教学难点】 1.朦胧诗的特点。 2.诗中“我”的形象。 3.诗中对祖国的感情抒发。 【教学过程】 一、导入 同学们,我们来听一首歌,殷秀梅的《祖国,我永远热爱您》。(目的:将同学们带入意境)。每一位有血有肉的中国人,都有一颗拳拳的赤子之心,这颗心与祖国的荣辱紧密相连。无数文人墨客,用饱蘸深情的墨笔,写下了一首首令人荡气回肠的诗,舒婷就是一位代表诗人,今天,我们共同走进她的《祖国啊,我亲爱的祖国》。(板书课题和作者) 二、简介作者及背景 舒婷,当代女诗人,福建省泉州市人,1952年出生在厦门,由于家庭的破裂使她过早体味到社会的动荡,人世的沧桑。70年代末,她的诗就受到人们的关注,作为朦胧诗的代表人物一举闻名。代表作有诗集《双桅船》《舒婷顾城抒情诗选》《会唱歌的鸢尾花》等。 三、分析诗歌 1.听读配乐诗朗诵《祖国啊,我亲爱的祖国》,整体感知诗的意境,并注意字的读音。 2.学生自由朗读,注意节拍、重音和感情。 3.研析诗的内容。全诗共分四节。方法:(1)反复诵读,概括出每一节诗的内容。(2)

在读中体会句式特点和作者的感情。 第一节:诗人排列了一系列具体的意象:水车、矿灯、稻穗、路基、驳船。在这些意象的前面分别加了“破旧、熏黑、干瘪、失修”等修饰词,显示出祖国的贫瘠与破败,以第一人称的形式深情地向祖国诉说着“我”与祖国生死相依患难与共的情感。 第二节:运用“贫穷、悲哀、希望”等抽象的词语,宗教中传说的“飞天”神,写出人们在痛苦的境遇中饱含着“希望”。 第三节:“簇新的理想、古莲的胚芽”等,写出祖国正孕育着新生。表达了诗人对未来的憧憬。 第四节:写出“我”与祖国再次融为一体,个体上,“我”是祖国的“十亿分之一”,使命上,“我”要承担祖国振兴的责任。祖国含辛茹苦养育了“我”,“我要用我的血肉之躯去取得你的富饶、你的荣光、你的自由”。 四、难点解析 1.什么是朦胧诗。“朦胧诗”是采用虚写手法,变具体为抽象,追求的是诗内在旋律,运用象征和隐喻的写法,使人读起来有一种朦胧的美感。(学生再次朗读)。 2.对诗中“我”的形象理解:诗中“我是……我是你……”的句式反复出现,表明“我”与祖国有着共同命运,一同经历沧桑风雨,生死相依,血肉相连。“我”的形象融入到祖国的形象中。 3.通过对诗中各种形象的理解,体会作者抒发的感情。在诗中,诗人抒发了与祖国血肉相连、荣辱与共的责任感与使命感。这种情感表现在一些具体意象的描绘上,如“老水车、矿灯、路基”等象征着祖国饱经忧患依然具有顽强活力的特点。 五、拓展练习 诗中所描绘的对象,有的有下一句,有的没有,试着给下面的几句后面分别添加一句诗,尽量准确描绘出具体意象的特点。 1.我是干瘪的稻穗, 2.我是失修的路基, 3.我是新刷出的起跑线, 六、再听一遍配乐诗朗诵,然后饱含深情地诵读这首诗。 七、全诗总结。 八、达标训练

Unit 11 Sad movies make me cry. Language Goal 【语言目标】 Talk about how things affect you Knowledge Goals 【知识目标】 Key Words drive,friendship,king,power,banker,pale,queen, examine,nor,palace,wealth,grey,lemon,uncomfortable, weight,shoulder,goal,coach,kick,courage,pull, nod,agreement,disappoint Key Phrases would rather,drive sb.crazy/mad,the more…the more…, be friends with sb.,leave out,call in,neither…nor…, to start with,let…down,kick sb.off,be hard on sb.,rather than,pull together Key Sentences 1.The loud music makes me nervous. 2.Sad movies don't make John cry. 3.Money and fame don't always make people happy. 4.She said that the sad movie made her feel like crying. Key Grammar Learn to use “make+sb.+infinitive without to;make +sb.+adj.” Ability Goals 【能力目标】 1.Develop listening,speaking,reading and writing skills by using the target languages. 2.Learn to talk about how things affect you by using “make sb.do sth.”and “make sb. adj.”. Moral Goals 【情感目标】 With the help of this unit's study,students should know that things affect our feelings.We should treat it correctly and be happy and active in our life. Teaching Time 【课时】 Five periods Period 1 Section A(1a-2d) Period 2 Section A(3a-4b) Period 3 Section B(1a-1e) Period 4 Section B(2a-2e) Period 5 Section B(3a-3b) & Self Check 本单元围绕情感的话题,通过学习让学生能够表达自己的感受。Section A通过谈论不同事物对情绪的影响,要求学生学习与情感有关的词汇,并通过听说读写逐步掌握make作使役动词的语言结构,学习掌握表达情绪和感受的形容词和动词,学习make+sb.+do sth.和

九年级语文下册教案 1 诗两首 教学目标 知识与技能 1.熟读并背诵,把握诗歌的内在旋律与和谐节奏。 2. 把握诗歌的意象,领会其象征意义。 过程与方法 1.品味诗歌富有表现力的语言。 2.体会诗歌中优美的意境,感受涌动着的激情。 3.把握诗歌的主题。提高阅读和鉴赏诗歌的能力。 情感态度与价值观 体味诗歌抒发的恋土深情和思乡愁绪,培养学生热爱祖国的思想情感。 教学重难点 1.诵读。理解诗歌意象,体会诗人真挚的情感。 2.感受诗歌中涌动着的激情,把握诗歌主题。 教学方法 1.诵读法通过感情诵读,把握诗歌的内在旋律与和谐节奏,认真体味诗歌蕴含的深沉情感。 2.探究欣赏法如对诗歌意象和主题的解读。 3.比较阅读法如将余光中与席慕蓉同类题材(抒写乡愁)诗歌进行比较。 教具准备 多媒体课件、录音机 课时安排 2课时 教学过程 第一课时

我爱这土地 一、导语设计 谁不爱自己的母亲.谁不爱自己的祖国?穿越时空,只有一种感情能将民族的心联系起来,那就是对祖国深深的爱恋。早在1938年,著名诗人艾青就眼含热泪对祖国母亲唱了一首深情的赞歌——《我爱这土地》。今天,我们——起去感受诗人澎湃着的灵魂。 二、资料助读 艾青(1910~1996),原名蒋海澄,笔名莪伽、克阿、林壁等,浙江金华人。他生长在农村,自幼为贫苦农妇哺养,对我们民族的主体——农民有着儿子般的深情。长大后的曲折经历、坎坷遭遇,使他很快成长为—个革命者。1929年赴法国留学,并开始诗歌创作。1932年回国,在狱中写成诗作《大堰河一一我的保姆》,奠定了在诗坛的地位。他的早期诗作多诅咒黑暗,风格浑厚质朴,调子沉重忧郁,但对生活充满希望与憧憬。他的抗战时期的诗作,为觉醒了的民族而歌唱,格调高昂。作品有《大堰河》《北方》《向太阳》《黎明的通知》等。主要诗作还有抒情长诗《光的赞歌》《古罗马的大斗技场》等。 《我爱这土地》写于抗日战争开始后的1938年,当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗,进行了不屈不挠的斗争。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了这首慷慨激昂的诗。 三、朗读指导 1.学生小声试读,体会诗作的意境和感情。并尝试划分诗的节奏和重音 我爱这土地 假如/我是一只鸟,我也应该/用嘶哑的喉咙/歌唱: 这被暴风雨/所打击着的/土地,这永远汹涌着/我们的悲愤的/河流 这无止息地/吹刮着的/激怒的/风,和那来自林间的/无比温柔的/黎明…… ──然后/我死了,连羽毛/也腐烂在土地里面。 为什么/我的眼里/常含泪水?因为/我对这土地/爱得深沉……

Unit13 知识要点梳理 【重点短语】 1. at the bottom of the river 在河床底部 2. be full of the rubbish 充满了垃圾 3. throw litter into the river 把垃圾扔入河中 4. play a part in cleaning it up 尽一份力把它清理干净 5. land pollution 土地污染 6. fill the air with black smoke 使空气中充满了黑烟 7. cut down air pollution 减少空气污染 8. make a difference 产生影响 17. take action 采取行动 18. turn off 关掉 19. pay for 付费 20. add up 累加 21. use public transportation 使用公共交通 22. recycle books and paper 回收书和废纸 23. use paper napkins 使用纸巾 24. turn off the shower 关掉喷头 25. ride in cars 开车出行

【重点句型】 1. Even the bottom of the river was full of rubbish. 甚至河底都充满垃圾。 2. Everyone in town should play a part in cleaning it up. 城里的每个人都应当尽一份力把它清理干净。 3. The air is badly polluted because there are too many cars on the road these days. 空气被严重污染因为如今路上的汽车太多了。 4. To cut down air pollution, we should take the bus or subway instead of driving. 为了减少空气污染,我们应当乘坐公汽或地铁而不是开车。 5. I used to be able to see stars in the sky. 我过去能在天空中看到星星。 6. The air has become really polluted around here. I’m getting very worried. 这儿的空气真的已经被污染了,我非常担心。 7. No scientific studies have shown that shark fins are good for health. 没有科学研究说明鱼鳍对人们的健康有好处。 【考点详解】 1. pay的基本用法 (1)pay (sb.)money for sth. 付钱(给某人)买…… 例:I have to pay them 20 pounds for this room each month. 我每个月要付20英磅的房租。 (2)pay for sth. 付……的钱。 例:I have to pay for the book lost. 我不得不赔丢失的书款。 (3)pay for sb. 替某人付钱。

九年级语文下册第一单元教案《诗两首》 陈素萍 教学目标 1.能有感情地诵读诗歌,感受诗歌的节奏,理解、体味诗歌的意境和深刻的意蕴;体味诗歌的绘画美、音乐美、结构美等特点,把握诗歌的象征手法。 2.以读为本,通过朗读吟诵,感悟诗歌的意蕴美,通过美读想象,感受诗歌的图画美;通过品读回味,欣赏诗歌的语言。 3.学习诗人在国土沦丧,民族存亡的关头,为祖国献身的思想和对祖国的无限挚爱之情;体味诗人所表达的乡愁,增强爱家乡、爱祖国的思想感情。 《我爱这土地》 一、导入: 土地,万物生灵的根基。曾有人掠夺它而百般蹂躏,曾有人捍卫它而披肝沥胆。在它的脊梁上演绎着多少可歌可泣的故事,在它的肌肤上烙印着多少眷恋情结。谁不钟爱自己的土地,谁不爱恋大地母亲,让我们深情吟唱艾青诗人的《我爱这土地》,一起去感受诗人澎湃着的激情。(板书:我爱这土地) 二、简介作者及写作背景: 艾青(1910~1996),原名蒋海澄,浙江金华人。他生长在农村,自幼为贫苦农妇哺养,对我们民族的主体——农民有着儿子

般的深情。长大后的曲折经历、坎坷遭遇,使他很快成长为—个革命者。1929年赴法国留学,并开始诗歌创作。1932年回国,在狱中写成诗作《大堰河一一我的保姆》,奠定了在诗坛的地位。他的早期诗作多诅咒黑暗,风格浑厚质朴,调子沉重忧郁,但对生活充满希望与憧憬。他的抗战时期的诗作,为觉醒了的民族而歌唱,格调高昂。作品有《大堰河》《北方》《向太阳》《黎明的通知》等。主要诗作还有抒情长诗《光的赞歌》《古罗马的大斗技场》等。 《我爱这土地》写于抗日战争开始后的1938年,当时日本侵略军连续攻占了华北、华东、华南的广大地区,所到之处疯狂肆虐,妄图摧毁中国人民的抵抗意志。中国人民奋起抵抗,进行了不屈不挠的斗争。诗人在国土沦丧、民族危亡的关头,满怀对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,写下了这首慷慨激昂的诗。 三、感知并学习诗歌《我爱这土地》 l.教师深情地范读全诗。 2.学生自由诵读。 教师作诵读提示:这首诗无固定的节律,不押韵。它主要由句中停顿和句末停顿构成一定的节拍。诵读时要着重体会由诗中感情起伏所构成的“内在节奏”。 3.指定学生诵读全诗,师生略作简要点评。 4.思考:诗歌是按怎样的思路抒写的? 明确:全诗以“假如”领起,用“嘶哑”形容鸟儿的歌喉,接着续写出歌唱的内容,并由生前的歌唱,转写鸟儿死后魂归大地,最后转由鸟的形象代之以诗人自身形象,直抒胸臆,托出了诗人那颗真挚、炽热的爱国心。

九年级英语下·RJ Unit 11 Sad movies make me cry. Language Goal 【语言目标】 Talk about how things affect you Knowledge Goals 【知识目标】 Key Words drive,friendship,king,power,banker,pale,queen,examine,nor,palace,wealth,grey,lemon,uncomfortable,weight,shoulder,goal,coach,kick,courage,pull,nod,agreement,disappoint Key Phrases would rather,drive sb.crazy/mad,the more…the more…,be friends with sb.,leave out,call in,neither…nor…,to start with,let…down,kick sb.off,be hard on sb.,rather than,pull together Key Sentences 1.The loud music makes me nervous. 2.Sad movies don't make John cry. 3.Money and fame don't always make people happy. 4.She said that the sad movie made her feel like crying. Key Grammar Learn to use “make+sb.+infinitive without to; make+sb.+adj.” Ability Goals 【能力目标】1.Develop listening,speaking,reading and writing skills by using the target languages. 2.Learn to talk about how things affect you by using “make sb.do sth.” and “make sb. adj.”. Moral Goals With the help of this unit's study,students should

2016-2017学年 九年级英语下学期教学计划 本学期是整个九年制义务教育的最后一个学期,学生即将面临着中考考验。这是一次真正意义上的选拔考试。迎接好这次中考就成为本学期教学的一个重要工作。因此,在教学中应该帮助学生理解、吸收、吃透教材,对教材中的知识进行内化,即进行综合、应用、创新和中考思维的升华,把书本知识变成学生自己的知识。要有一定的时间作强化训练,通过训练,锁定差距,然后提出弥补差距的可操作性对策措施,千方百计缩小差距,改变尖子生少、中间断层、底子大的现状。对学生分批分层地辅导和督促,让他们实现最佳的成长理想,实现取得好成绩的愿望。 一:教材简析: 1.所处地位及前后联系 本册教材是义务教育阶段初中英语九年级英语下的教材内容,它是初中英语学习的总结阶段,起着不可替代的作用,它既承接了前面所学内容,又是对前面所学知识的归纳和总结,同时又积极的为进入高级中学的学习打下坚实的基础. 2.教材内容简析 本册教材内容主要分四个单元,每个单元涉及到不同的语言项目和几个相关的语法项目。具体教学内容包括:使役动词、过去完成时态,及复习初中阶段八种时态。 Unit 11 Sad movies make me cry.谈论事物对人的影响,掌握make 的使动用法。 Unit 12 Life is full of the unexpected.讲述过去发生的难以预料的事情。了解过去完成时态。 Unit 13 We are trying to save the earth! 谈论环境污染和环境保护问题。Unit 14 I remember meeting all of you in Grade7.分享过去回忆和经历。复习宾语从句及八种基本时态。

人教版九年级世界历史下册教案 第一单元苏联社会主义道路的探索 第1课俄国十月革命 教学目的 1.基础知识:二月革命;彼得格勒武装起义的爆发和胜利;人民委员会的建立;苏俄退出第一次世界大战;《土地法令》;苏维埃人民反对帝国主义的武装干涉和国内反革命叛乱的斗争。 2.思想教育:①通过讲述十月社会主义革命胜利的史实,使学生认识列宁和布尔什维克党的正确领导,是十月革命胜利的根本保证。②通过苏维埃政权建立和巩固的史实,使学生认识:革命政权的建立和巩固是广大人民艰苦斗争,流血牺牲才得以实现的。 3.能力培养:①总结1918年苏维埃政权所面临的困难,培养学生的概括能力。 ②总结苏维埃政权建立及巩固的原因,培养学生的分析理解能力。 教学重点和难点 重点:十月革命的准备,十月革命的历史意义。 难点:二月革命后出现两个政权并存局面的原因,十月革命的历史意义。 教学方法以讲述法为主,辅以课堂讨论。 教学过程 (导入新课)提问:一次大战的后果是什么? (讲授新课)十月革命是人类历史的转折点,是世界现代史的开端。从1917年十月革命到现在的历史为世界现代史。今天我们来学习第1课俄国十月革命。了解这一人类历史上重大事件的基本情况。(板书课题) 一、新时代的曙光(板书)

1.二月革命 十月革命是在什么情况下进行的呢?是在一次大战过程中,俄国二月革命后。俄国人民为什么要进行二月革命?二月革命取得的结果是什么?革命后俄国出现了什么局面呢?人民革命的要求,革命的目的达到了吗?为什么? 二月革命虽然推翻了沙皇专制制度,但俄国人民迫切要求获得和平、面包和土地的愿望并没有实现。没实现的原因刚才同学已经回答了,这就是掌权的是资产阶级临时政府。他们为了自身的利益,不顾放弃瓜分战利品的机会,因此不顾人民的要求,继续进行帝国主义战争,并企图借助战争来消灭革命力量。在这种情况下,布尔什维克党如何领导人民继续斗争,是迫切需要解决的问题。全党、全体劳动人民都热切盼望着伟大领袖列宁的归来。 2.十月社会主义革命的胜利(板书) 1917年4月16日,长期流亡国外的列宁回到了首都彼得格勒。成千上万的工人、士兵和革命群众争先恐后地奔赴车站,欢迎自己爱戴的领袖。请大家看插图《列宁回到彼得格勒》。从这张图中,你看到了什么?(学生回答略,教师总结)我们把同学们说的概括为三点。第一,列宁的回国,受到了群众发自内心的欢迎;第二,人民群众手中掌握着武装;第三,列宁号召人民要把革命进行到底。布尔什维克党为进行社会主义革命做了大量的准备工作。而在这一系列的准备工作中,列宁起了至关重要的作用。我们一起来归纳一下。(学生回答略)列宁所起的作用还表现在亲自领导了彼得格勒的武装起义。 3.彼得格勒武装起义的胜利(板书) 现在来想一个问题,彼得格勒的武装起义从11月6日晚发动到11月7日晚取胜,仅用了一天的时间,这短时间取胜的原因在哪里呢?(学生回答从略)我们把大家所说的原因概括一下:第一,由于布尔什维克党的领导,特别是列宁的亲自领导;第二,由于人民群众掌握着武装;第三,由于革命战士的英勇奋战。 在首都武装起义的影响下,莫斯科等城市相继爆发了武装起义。革命烈火迅

变色龙 [教材分析]: 《变色龙》是契诃夫早期创作的一篇讽刺小说。作者主要通过精彩的对话刻画了一个溜须拍马、欺下媚上、见风使舵、趋炎附势的奥楚蔑洛夫的形象。选取社会生活片断,表现尖锐重大社会问题,也即以小见大,是契诃夫短篇独特之处。 教读本文,应抓住奥楚蔑洛夫这一形象,理解小说深刻的社会意义。抓住“变”这个文眼,引导学生深入探究,完成课堂教学。同时充分发挥学生的主体作用,锻炼思维的概括性和发散性,对人物分析有一个更感性、更全面的认识。 小说主要通过个性化的人物语言来展开情节和表现人物性格,教学中引导学生采取表演或分角色朗读的形式,灵活开展。以编演课本剧的活动形式,为学生深透理解文意并进行个性化创作提供平台。 [教学目标]: 知识目标 1.理解、积累“沉静、无精打采、异想天开、径自”等词语。 2.了解契诃夫的小说创作及本文的写作背景。 3.把握奥楚蔑洛夫这个人物形象及小说主题。 能力目标 1.理解小说的故事情节。 2.体会语言描写、细节描写等在小说中的作用。 3.领会小说的讽刺艺术。 德育目标 认识沙皇专制统治的腐朽黑暗,培养学生做人正直、表里如一的意识。 [教学重点]:小说用个性化人物语言刻画奥楚蔑洛夫欺下媚上、见风使舵的性格特征。[教学难点]:理解奥楚蔑洛夫这一人物形象的深刻社会意义。 [教学方法]: 1.诵读法契河夫的短篇小说以对话取胜,语言有显著的特色。课文运用人物自己的语言来突显人物性格。教学中引导学生以活泼的分角色朗读形式,体会人物心理,把握人物形象。 2.激疑探究法抓住文眼“变”,引导学生主动质疑问难,理解课文思想内容。同时本文是一篇讽刺小说,人物形象具有类型化的特点,分析人物性格时要引导学生归纳总结。 [教具准备]:多媒体CAI课件 [课时安排]:2课时 [教学过程]: 第一课时 [教学要点]:诵读,理清小说的情节结构。分析奥楚蔑洛夫形象。 [教学步骤] 一、导入新课:

九年级下学期英语备课组工作计划 一、指导思想 认真学习学科教学大纲和全册教材,根据教材和学生的实际,确定重点难点。面向全体学生,关注每个学生的情感,激发他们学习英语的兴趣,帮助他们建立学习的成就感和自信心。突出学生主体,尊重个体差异,实行分层次教学。引导学生在用中学英语,在做中学英语。改变学生的观念,“我要学”而非“要我学”!让学生在学习英语的过程中体会学习英语的乐趣和感受成功。完成《新课标》所规定的教学内容。为社会培养有用人才,为高一级学校输送合格新生。 二、学情分析 从学习情况及知识技能掌握情况看,大部分学生学习积极性高,学习目的明确,上课认真,作业能按时按量完成,且质量较好,能起到较好的模范带头作用。但也有少部分学生,基础知识薄弱,学习态度欠端正,书写较潦草,作业有时不能及时完成,还有三个学习能力有很大欠缺。已经对英语失去了信心,还有一部分学生觉得英语越来越难,渐渐力不从心了,不感兴趣了,学生上课的注意力也不集中了,发言也不是很活跃。针对这种情况,教学的时候需要注意在备课中增加趣味性,以此来提高学生对英语学习的兴趣。 三、教材分析 我们使用的是新目标,该教材是在(美国)汤姆森学习出版集团最新出版的Go for it!教材的基础上,由人民教育出版社与汤姆森学习出版集团合作改编而成的。具有如下的特点:

1.教材内容体系的安排由浅入深,循序渐进,由简单到复杂逐步过渡;重视新旧知识的结合和语言语言现象的复现。 2.体例体系新,教材创造了国内最新版课标英语教材编写体例、体系,编写思路清晰,符合学生认知发展规律,方便初学者培养英语学习兴趣,从而很快进入英语学习的状态。单元按语言功能意念项目编排,每一话题四个小节(section)按听说读写的语言技能编排。3.语言地道,对话之中融入情感态度和文化意识,使学生能在交流中用英语介绍祖国文化,加深对中华民族文化的理解。 4.好教易学,教材充分体现新课标的指导思想,把任务型教学与交际教学法灵活地运用于英语课堂。 四、教学措施与教学方法 本期要复习完成好初中三年来所学的全部内容。本期的重点是对初中三年来所学的语法和常用表达法进行归类,如:各种时态,近义词的辨析;难点是名词的拓展用法和动词短语,这些重难点都应通过在语言材料的学习中及时强化和总结。利用多媒体图文并茂、生动活泼地呈现教学内容,把语言学习和实际生活结合起来,增强学生的听说能力。并通过开展各种任务性活动,巩固所学的知识。鼓励学生通过思考、体验、参与、合作等方式来学习,增强学生独立思考的良好习惯以及口语表达和合作学习的能力;通过阅读训练,培养学生根据不同的阅读任务,运用适宜的阅读策略获取信息的本领,达到提高学生的英语理解能力和语言运用能力的目的。同时,注重学生学习兴趣的培养,以不同方式最大限度的激发学生的学习动机;并让他们了解英语

第18课社会主义的发展与挫折 1教学分析【教学目标】 知识与能力了解社会主义力量的壮大;了解苏联的几次改革造成的影响;了解东欧剧变和苏联解体的原因;了解苏联解体的影响;培养学生的分析能力和理解能力 过程与方法通过介绍赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫的改革,引导学生分析这些改革失败的原因,让学生了解苏联解体的原因 情感态度与价值观通过讲述东欧剧变和苏联解体的过程,使学生理解和认识到社会主义的发展不是一帆风顺的,东欧剧变和苏联解体只是社会主义在发展中遭遇的挫折 【重点难点】 教学重点:苏联改革、东欧剧变和苏联解体 教学难点:东欧剧变和苏联解体的原因 2教学过程 一、导入新课 导语1:1953年赫鲁晓夫当选为苏联共产党中央委员会第一书记。在苏联历史上,他是第一位举起改革大旗的苏联领导人。 导语2:戈尔巴乔夫推行所谓改革“新思维”,最终使苏联走向解体。2010年12月31日戈尔巴乔夫接受《人物周刊》采访时说,对苏联解体非常遗憾,对中国改革开放取得的成就大加赞许,认为“改革的起点上,站立着邓小平”! 导语3:2018年3月18日俄罗斯总统选举中,普京得票率达到76.1%,第四次当选为俄罗斯总统。早在2012年普京第三次当选为俄罗斯总统,在回答“你怎样看待苏联解体”时,他引用了家喻户晓的一句话:“谁不为苏联解体而惋惜,谁就没有良心;谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑。” 为什么苏联自身的改革反而使苏联走向解体?为什么戈尔巴乔夫对中国的改革开放大加赞许?为什么普京说“谁想恢复过去的苏联,谁就没有头脑”? 二、新课讲授 目标导学一:社会主义力量的壮大 引导学生阅读教材,联系社会主义阵营的构建,说说社会主义力量壮大的概况。 归纳总结:(1)经互会的建立。(2)全方位内部改造。(3)中苏互助。 目标导学二:苏联的发展与改革 1.阅读教材和图文材料,了解赫鲁晓夫改革的内容与影响,正确评价赫鲁晓夫改革的作用。 归纳总结:(1)赫鲁晓夫改革措施 ①政治:赫鲁晓夫批判斯大林个人崇拜。 ②经济:发动垦荒运动;发展饲料生产,广种玉米;取消农产品的义务交售制,改行收购制;改革工业管理体制;等等。 (3)赫鲁晓夫改革评价:取得过一些成效,但改革没有从根本上解决苏联模式高度集中的经济体制弊端,并且存在严重偏差。 2.阅读教材,对比赫鲁晓夫改革举措,说说勃列日涅夫在经济上、军事上进行了哪些改革。这些改革有何影响?

4海燕 1.了解作者及写作背景,整体感知课文,理解作品的时代意义。 2.反复诵读,感悟海燕的形象特征。 3.学习海燕精神,培养勇敢、坚强、乐观、自信的品质和积极进取的人生观。 一、导入新课 (多媒体展示海燕的图片) 你认识图片中的这种海鸟吗? 师:海燕是一种海鸟,上部分是黑色的,尾部呈白色,腿很长,善于在海面飞行,被誉为“大海里杰出的飞行家”。大海给了它坚硬的翅膀,为的是能够搏击风浪,当鸟儿们都去躲避风浪时,它却高声呼唤:让暴风雨来得更猛烈些吧!今天,让我们一起走进《海燕》这首充满激情的时代奏曲。 二、教学新课 目标导学一:了解作者,把握写作背景 作者简介:高尔基(1868—1936),苏联无产阶级作家,社会主义现实主义文学的奠基人。1906年高尔基写成长篇小说《母亲》,标志着其创作达到了新的高峰。1913年后完成自传体长篇小说三部曲《童年》《在人间》《我的大学》。 背景资料:二十世纪初,俄国在列宁的领导下,一场轰轰烈烈的群众革命运动蓬勃兴起,而反动的沙皇政府为了维护其反动统治,利用其可利用的帮凶对群众革命运动进行了残酷的镇压,反动势力十分猖獗。在这革命的关键时刻,有一部分人惶恐不安、悲观失望,他们害怕革命损害自己的利益。也有一部分人,他们勇敢地站在了革命的最前沿,同敌人进行了不屈不挠的斗争,成了革命运动的先驱。《海燕》是小说《春天的旋律》的结尾部分,生动地反映了俄国革命高潮到来之前革命者和反动势力进行激烈搏斗的壮丽图景。 目标导学二:朗读课文,把握文章内容 1.有感情地朗读课文,把握停顿、重音、语速,读出感情。可选择自己感受最深的几段,做一些朗读标记,师生共同研讨部分句段的朗读技巧。 【教学提示】 最后一段是全文高潮,全文最强音,宜在分组演读后全班合读,以收到震撼人心、掷地有声的效果。 2.思考:暴风雨来临之前,乌云和大海有什么变化? 明确:乌云:狂风卷集着乌云——乌云越来越暗,越来越低,向海面直压下来——一堆堆乌云,像青色的火焰,在无底的大海上燃烧。大海:泛起白沫的大海——波浪在愤怒的飞沫中呼叫——大海抓住闪电的箭光。 3.探究:课文以暴风雨渐次逼近为线索,按海面景象的发展变化,先后描绘了哪三个画面?在这三个画面中,海燕的表现有什么变化? 明确:展示了三幅不同的画面,海燕在这三幅画面的典型环境中活动,其形象逐步完整、鲜明:第一幅,风卷云集,暴风雨将要来临,海燕高翔,渴望着暴风雨的到来;第二幅,暴风雨迫近,海燕搏击风浪,迎接暴风雨的到来;第三幅,暴风雨即临,海燕以胜利的预言家的姿态呼唤暴风雨。