第二章自然环境中的物质运动和能量交换

第二节地球表面形态

【知识点1】不断变化的地表形态←内力作用与外力作用

内地壳运动-地震

能量来自力

岩浆活动-火山作

地球内部

用变质作用-变质岩

形成

风化各种

能量来自外

侵蚀

地表力形态

地球外部搬运

作

用沉积

固结成岩

【学考测试】

(新疆 201307) 1. 下列不属于内力作用表现形式的为(

.

A. 地壳运动

B. 风化作用

C. 岩浆活动

D. 变质作用

(青海 201301)2. 下图为“我国某地区地质构造示意图”区地表形态形成的主要原因是()山地

丘陵

高原

盆地

平原

)

,该地

成六大板块。

(2)板块处于相对的运动状态。

(3)板块运动形式主要有两种:一是板块与板块之间相互挤压

碰撞,形成山脉、海沟、岛屿等;一是板块与板块之间彼此分离,

形成裂谷或海洋。

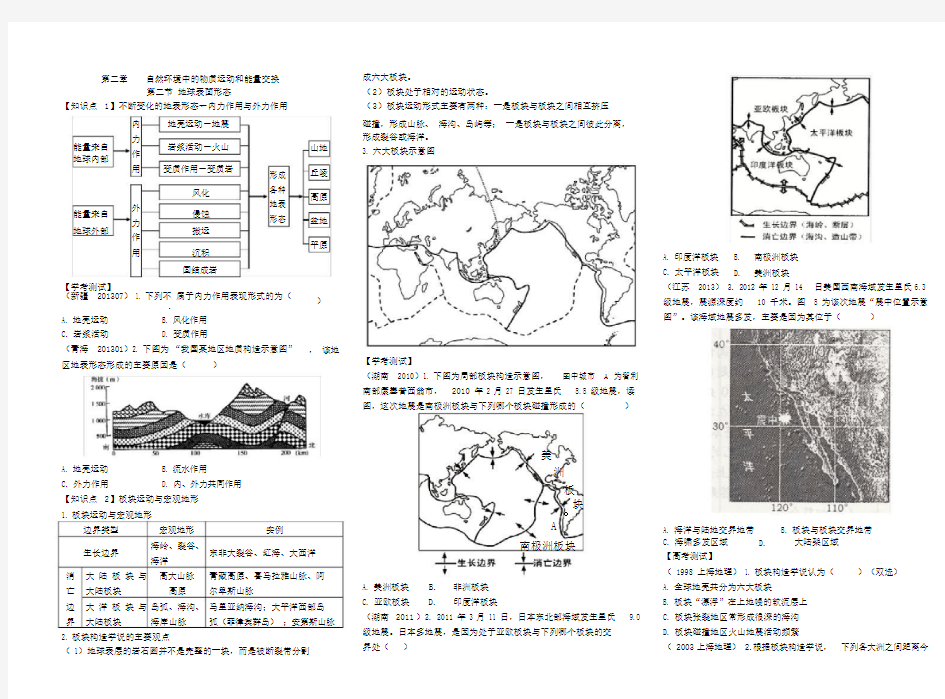

3.六大板块示意图

A. 印度洋板块

B. 南极洲板块

C. 太平洋板块

D. 美洲板块

(江苏 2013) 3. 2012 年 12 月 14 日美国西南海域发生里氏6.3

级地震,震源深度约10 千米。图8 为该次地震“震中位置示意

图”。该海域地震多发,主要是因为其位于()

【学考测试】

(湖南 2010)1. 下图为局部板块构造示意图,图中城市A为智利

南部康塞普西翁市,2010 年 2 月 27 日发生里氏8.8 级地震,读

图,这次地震是南极洲板块与下列哪个板块碰撞形成的()

A. 地壳运动

B. 流水作用

C. 外力作用

D. 内、外力共同作用

【知识点2】板块运动与宏观地形

1.板块运动与宏观地形

边界类型宏观地形实例

生长边界海岭、裂谷、

东非大裂谷、红海、大西洋海洋

消大陆板块与高大山脉青藏高原、喜马拉雅山脉、阿亡大陆板块高原尔卑斯山脉

边大洋板块与岛弧、海沟、马里亚纳海沟;大平洋西部岛界大陆板块海岸山脉弧(菲律宾群岛);安第斯山脉2.板块构造学说的主要观点

( 1)地球表层的岩石圈并不是完整的一块,而是被断裂带分割

美

洲

板

块

A

。

A. 海洋与陆地交界地带

B. 板块与板块交界地带

南极洲板块 C. 海啸多发区域 D. 大陆架区域

【高考测试】

( 1998 上海地理) 1. 板块构造学说认为()(双选)

A. 美洲板块

B. 非洲板块 A. 全球地壳共分为六大板块

C. 亚欧板块

D. 印度洋板块 B. 板块“漂浮”在上地幔的软流层上

(湖南2011)2. 2011 年 3 月 11 日,日本东北部海域发生里氏 9.O C. 板块张裂地区常形成很深的海沟

级地震。日本多地震,是因为处于亚欧板块与下列哪个板块的交 D. 板块碰撞地区火山地震活动频繁

界处()( 2003 上海地理) 2. 根据板块构造学说,下列各大洲之间距离今

后将逐步扩大的是()

A. 非洲、欧洲

B. 亚洲、北美洲

C. 非洲、南美洲

D. 北美洲、南美洲

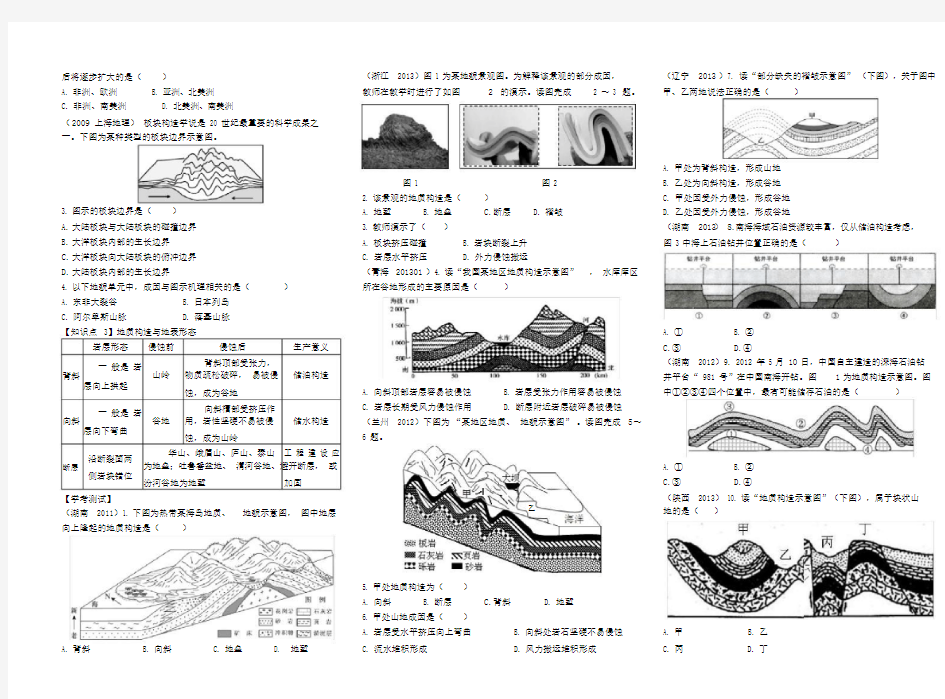

(2009 上海地理)板块构造学说是 20 世纪最重要的科学成果之一。下图为某种类型的板块边界示意图。

3. 图示的板块边界是()

A.大陆板块与大陆板块的碰撞边界

B.大洋板块内部的生长边界

C.大洋板块向大陆板块的俯冲边界

D.大陆板块内部的生长边界

4. 以下地貌单元中,成因与图示机理相关的是()

A. 东非大裂谷

B. 日本列岛

C. 阿尔卑斯山脉

D. 落基山脉

【知识点 3】地质构造与地表形态

岩层形态侵蚀前侵蚀后生产意义

一般是岩

背斜顶部受张力,

山岭物质疏松破碎,易被侵储油构造

背斜

层向上拱起

蚀,成为谷地

一般是岩向斜槽部受挤压作

谷地用,岩性坚硬不易被侵储水构造向斜

层向下弯曲

蚀,成为山岭

沿断裂面两

华山、峨眉山、庐山、泰山工程建设应为地垒;吐鲁番盆地、渭河谷地、避开断层,或

断层

侧岩块错位

汾河谷地为地堑加固

【学考测试】

(湖南 2011)1. 下图为热带某海岛地质、地貌示意图,图中地层向上隆起的地质构造是()(浙江 2013)图 1 为某地貌景观图。为解释该景观的部分成因,(辽宁2013)7.读“部分缺失的褶皱示意图”(下图),关于图中教师在教学时进行了如图2的演示。读图完成 2 ~ 3 题。甲、乙两地说法正确的是()

A. 甲处为背斜构造,形成山地

图 1 图 2 B. 乙处为向斜构造,形成谷地

2. 该景观的地质构造是() C. 甲处因受外力侵蚀,形成谷地

A. 地堑

B. 地垒

C.断层

D. 褶皱 D. 乙处因受外力侵蚀,形成谷地

3. 教师演示了()(湖南 2013) 8. 南海海域石油资源较丰富,仅从储油构造考虑,

A. 板块挤压碰撞

B. 岩块断裂上升图 3 中海上石油钻井位置正确的是()

C. 岩层水平挤压

D. 外力侵蚀搬运

(青海201301)4. 读“我国某地区地质构造示意图”,水库库区

所在谷地形成的主要原因是()

A. ①

B. ②

C.③

D.④

(湖南 2012)9. 2012 年 5 月 1O日,中国自主建造的深海石油钻

井平台“ 981 号”在中国南海开钻。图 1 为地质构造示意图。图A. 向斜顶部岩层容易被侵蚀 B. 岩层受张力作用容易被侵蚀中①②③④四个位置中,最有可能储存石油的是()

C. 岩层长期受风力侵蚀作用

D. 断层附近岩层破碎易被侵蚀

(兰州 2012)下图为“某地区地质、地貌示意图”。读图完成5~

6 题。

A. ①

B. ②

C.③

D.④

(陕西 2013) 10. 读“地质构造示意图”(下图),属于块状山

乙地的是()

5. 甲处地质构造为()

A. 向斜

B. 断层

C.背斜

D. 地堑

6. 甲处山地成因是()

A. 岩层受水平挤压向上弯曲

B. 向斜处岩石坚硬不易侵蚀 A. 甲 B. 乙

A. 背斜

B. 向斜

C. 地垒

D. 地堑 C. 流水堆积形成 D. 风力搬运堆积形成 C. 丙 D. 丁

(广 2012) 11. 下是地构造示意,中甲的地构造( 2010 安徽) 3. 今日水源重短缺的西安市隋唐期用水充 A. 力侵 B. 流水侵 C. 冰川侵 D. 力沉是()足,有“ 海” (指湖泊和沼很多)的美称。下示意古安(湖南 2013)4. 桂林山水甲天下,漓江光冠桂林。1 桂林

(今西安市安区)“八水”位置。“八水安”的地成因之山水号。塑造桂林地貌的主要外力作用是()

一是渭河平原地壳()

河

A. 向斜

B. 背斜

C. 断

D. 褶渭长安

(宁夏2012) 12. 下中所示山岭的形成是由于()长安区

A. 水平断

B. 褶凹陷

C. 断裂陷落

D. 水平裂A. 背斜形成的山岭 B. 岩形成的山岭【知点 4】外力作用和地表形

C. 断形成的山岭

D. 向斜形成的山岭外力作用的主要表形式有化、侵、搬运、沉和固

(青海2012) 13. 沿断常育成沟谷、河流的原因是()成岩等。

A. 断平直而陡峭

B. 岩石破碎,易被化、侵

C. 岩体相位移

D. 岩石受力作用风化

(浙江2012) 14. 山西峰的地构造属于()搬运沉积固结成岩A. 背斜 B. 向斜 C. 地 D. 地侵蚀A. 流水侵 B. 冰川侵 C. 海浪侵 D.力侵(云南2013) 5. 古往今来,“桂林山水甲天下” 起了多人的

神往。与桂林山水成因相似的是()

A. 江三角洲

B. 云南石林

C.北平原

D. 新疆洲(上海 2013)6. 下所示地貌景所属的地貌型多于我国的

某地形区,地形区是()

【高考】

( 2003 北京春招)下一典型褶曲剖面,回答1~2 。

1. 示褶曲中,岩的新老关系()

A. 自西向由老到新

B. 自向西由老到新

C. 自中心向两由老到新

D. 自中心向两由新到老

2. 示山岭是()

A.沿部裂隙侵而成的背斜山

B.因槽部抗侵而成的向斜山

C.因部抗侵而成的背斜山

D.沿槽部裂隙侵而成的向斜山

侵地貌堆地貌

峡谷、瀑布、石林、溶洞等;冲平原、洪扇、三角洲、

流水

江心洲()、石乳等

如黄土高原千沟万壑

蘑菇、洼地、城

沙丘、沙丘、沙等

堡、戈壁等

冰川冰斗、刃峰、角峰等冰平原、冰湖等

海浪海崖、海洞等岸礁、沿海涂等

【学考】

(湖南 2010)1. 毛主席句“金沙水拍云崖暖”中“水拍云崖”,

反映了下列哪种作用()

A. 力作用

B. 流水作用

C. 冰川作用

D. 化作用

(湖南 2011)2. 毛主席句“湘江北去,橘子洲。看万山遍,

林尽染??”橘子洲主要是下列哪种外力作用形成的()

A. 力沉

B. 流水沉

C. 力侵

D. 冰川侵

(湖南 2011)3. 黄土高原干沟万壑的地表形,主要是下列哪种

外力作用形成的()

A. 云高原

B. 黄土高原

C. 青藏高原

D. 内蒙古高原

(宁 2013) 7. 某高中地理趣小做了如下步的探究:

步一:将白平在桌面上;

步二:将本打开并斜放在桌面上;

步三:将沙自本的中从高向下倒;

步四:察在白上形成的堆体的外形特点,如下所示。

模的是()

A. 冲扇的形成程

B. 海的形成程

C. 沙丘的形成程

D.三角洲的形成程

(湖南 2012)8. 下图是长沙某中学地理老师在我国西北某地拍摄 A. 风力堆积 B. 海水侵蚀 C. 风力侵蚀 D. 变质作用

的蘑菇石照片,形成该景观的主要外力作用是()(贵州 2013) 14. 福建平潭岛西北一个圆盘状礁石托着两块白色【综合测试】

的花岗岩柱(见下图),远远望去,有如一艘乘风破浪的双桅帆(天津 2012)读图“火山构造示意图” ,回答 1~ 2 题。

船。塑造这一地质景观的外力作用主要是()

A. 海浪侵蚀

B. 风力侵蚀

C. 流水侵蚀

D.冰川侵蚀

(广东 2013) 9. 下列地貌以风力作用为主要成因的是() A. 海浪沉积 B. 海浪侵蚀 C. 岩浆活动 D. 变质作用

【高考测试】

( 2007 广东文基) 1. “水滴石穿”描述的是哪种外力作用(

A. 风化作用

B. 侵蚀作用

C. 沉积作用

D. 搬运作用

( 2006 江苏地理)蒙古高原、黄土高原和华北平原因外力作用在

A B C D 成因上具有一定的联系。下图中各字母表示不同的主导外力作用(新疆 2013)10. 读某地区景观图,关于图类型,下列叙述正确的是()(双选)

中地貌的形成,说法正确的是()蒙古高原黄土高原华北平原

A. 该地貌由流水侵蚀作用形成 a 裸岩荒漠 b 风力沉积黄土塬 c d 河口三角洲

风力沉积流水沉积

B. 主要分布在我国东南地区沙丘黄土沟谷冲积扇

C. 黄土高原的地貌成因与此一致 A.a 表示风力侵蚀作用 B.b 表示风力搬运作用

D. 该地貌由风力沉积作用形成 C.c 表示流水溶蚀作用 D.d 表示流水搬运作用

( 1988) 3. 由冰川侵蚀作用形成的地形有()

(重庆 2012) 11. 下图所示的景观最有可能出现在我国的() A. 峡湾 B.V 形谷 C. 角峰 D. 峰

林

( 2001 粤豫地理) 4. 能形成角峰、刃脊、 U 形谷的现代冰川(

A. 集中分布在南极洲

B. 集中分布在澳大利亚

C. 在低纬地区没有分布

D. 在巴西高原没有分布

( 2009 广东地理) 5. “莫问桑田事,但看桑落洲。数家新住处,A. 横断山区 B. 四川盆地 C. 华北平原 D. 西北地区昔日大江流。古岸崩欲尽,平沙长未休。想应百年后,人世更悠

(云南 2012) 12. 下列不属于喀斯特地貌的是()悠。”读唐朝诗人胡玢的诗,结合下图和所学知识,下列叙述正

A. 石钟乳

B. 角峰

C.溶洞

D. 石笋确的是()N

(贵州 2012) 13. 下图示意某种地貌类型,形成该地貌的主要外 A. 曲流的东岸是侵蚀岸

力作用是() B. “数家新住处”应位于乙地

C. 诗中叙述的情境一般发生在河流的上

乙

游甲

D. 河流流向为自南向北

河流

等高线

图 3 某河段示意图

1. 图中发生的地质作用属于()

) A. 外力作用 B. 沉积作用 C. 内力作用 D. 侵蚀作用

2. 火山喷出的岩浆来自于地球内部圈层的()

A. 地壳

B. 地幔

C. 地核

D. 岩石圈

(上海2012) 3. 下列地貌中,因板块碰撞形成的是()

A. 海岭

B. 海沟

C. 裂谷

D. 峡谷

(山东2012)下图为沂蒙山区特有的地貌景观——“岱崮地貌” 。

当地居民在其岩石中经常发现三叶虫化石。据此回答4~5 题。

)

4. 该岩石最可能是()

A. 石灰岩

B. 花岗岩

C. 大理岩

D. 玄武岩

5. 形成“岱崮地貌”的地质作用是()

A. 人类活动

B. 内力作用

C. 外力作用

D. 内外力共同作用

(海南2013) 6. 下列自然景观主要有外力作用形成的是()

A. 泰山

B. 华山

C. 庐山

D.珠江三角洲

(云南2013) 7. 下列叙述中与“桂林山水”成因无关..的是()

A.气候温暖,降水丰沛

B.岩石的可溶性、透水性好

C.位于我国地势一、二级阶梯交界处

D.土壤和流水中有机酸的含量高

(新疆 2013) 8. 我国在冀东地区发现储量10 亿吨的南堡油田,

其良好的储油构造一般是()

A. 盆地(云南

B. 背斜

C. 向斜

D. 断层

2013) 9. 下图地貌素描图中,因侵蚀作用形成的是()

12. 下图所示外力作用与叠层岩的形成关系最密切的是() 2. 绘制断层示意图(指明地垒、地堑)

A. 甲、乙

B. 甲、丙

C. 乙、丙

D.乙、丁

(云南 2013) 10. 下图中由外力作用形成的是()

(新疆 2013) 13. 读下图,回答下列问题。

(山东 2013) 11. 下面为不同面值的人民币背面图案,图中各地

貌景观与其成因对应正确的是()

甲

乙

丙丁

A. 甲—流水沉积

B. 乙—风力侵蚀

C. 丙—流水溶蚀

D. 丁—断裂下陷

(天津 2013)在天津市蓟县山区,有一种珍贵的奇石—叠层岩。

它是地球上古老生命的化石,被誉为“大地的史书” 。读下图“叠层岩示意图” ,回答第12 题。( 1)图中的地质构造是,其中A是斜,B是

斜。

( 2) A、 B 两处中处的下面会有良好的储油构造。

( 3)甲、乙、丙、丁处的岩石属于沉积岩的是、

属于岩浆岩的是,属于变质岩的是。

【绘图作业】

1. 绘制褶皱示意图(包括背斜、向斜)

,

高二物理选修3-3 物态变化中的能量交换 【知识要点】 1.熔化热: (1)物质从固态变成液态的过程(即熔化)要吸收热量,而从液态变成固态的过程(即凝固)要释放热量。晶体物质吸收热量而熔解,但其温度不变,直至全部晶体都变成液体时为止。晶体熔解时对应的温度,称为熔点。 (2)某种晶体熔化过程中所需的能量与其质量之比,称作这种晶体的熔化热。一定质量的晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等。 如果用λ表示某晶体的熔化热,m表示物质的质量,Q表示熔化时所需要吸收的热量,则 Q=λm熔化热λ的单位是J/kg。 2.汽化热: (1)物质从液态变成气态的过程(即汽化)要吸收热量,而从气态变成液态的过程(即液化)要释放热量。 (2)单位质量的某种物质在温度保持不变的情况下,由液态转变为气态时所吸收的热量,也等于同种物质的单位质量在相同条件下由气态转变为液态所释放的热量。不同的液体汽化热不同。同种液体在不同的温度时其汽化热亦不同。当温度升高时其汽化热减小。这是由于温度升高,液态与气态间的差别逐渐减少的缘故。例如,1摩尔的水,在50℃汽化,汽化热为42780J,而在100℃汽化,汽化热为40680J。在国际单位制中,汽化热的单位是J/kg。 【典型例题】 例1.晶体在熔化过程中所吸收的热量,将主要用于() A.增加分子的动能 B.增加分子的势能 C.既增加分子的动能,也增加分子的势能 D.既不增加分子的动能,也不增加分子的势能 例2.某人在做测定水的汽化热实验时,得到的数据如下:铜制量热器小筒的质量M1=200g,通入水蒸气前筒内水的质量M2=350g,温度t1=14℃;通入t2=100℃的水蒸气后水的温度为 t3=36℃,水的质量变为M3=364g,他测得的水的汽化热L是多少?[铜的比热C铜=3.9×102J /(Kg.K)]

第二章中国的自然环境知识点 【第一节地势和地形】 一、地势呈阶梯状分布 1、我国地势的特征:西高东低,呈阶梯状分布 2、第一阶梯与第二阶梯的分界线:昆仑山脉--祁连山脉--横断山脉 第二阶梯与第三阶梯的分界线:大兴安岭--太行山脉--巫山--雪峰山 3、我国地形的特征:复杂多样,山区面积广大 4、我国各类地形所占的比例:丘陵百分之十 山地百分之三十三 高原百分之二十六 盆地百分之十九 平原百分之十二 5、第一阶梯主要地形区有:青藏高原、柴达木盆地 第二阶梯主要地形区有:内蒙古高原、黄土高原、云贵高原、塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地 第三阶梯主要地形区有:东北平原、华北平原、长江中下游平原、江南丘陵、山东丘陵、辽东丘陵 6、通常把山地和地表比较崎岖的高原统称为山区。我国山区面积约占陆地面积的百分之六十,多集中在西部,其中近一半是难以利用的沙漠、冰川、戈壁、、高寒荒漠等。总的来说,山区有利于发展旅游业、采矿业及农业多种经营等,部分水热条件好的山间盆地和河谷平原,可以发展种植业。 7、山区常发生的地质灾害有:崩塌、滑坡、泥石流 【第二节气候多样季风显著】 一、南北气温的差异

1、我国冬季的气温分布特点:南北温差大 2、我国一月的零度等温线大致与秦岭--淮河一线相重合 3、我国夏季的气温分布特点:除青藏高原外,普遍高温 4、我国夏季最热的地方:吐鲁番盆地 5、通常把大于或等于十摄氏度持续期内的日平均气温累加起来,得到的气温总和,叫做活动积温。活动积温反映一个地方气候对农作物所能提供的热量条件,是我国划分温度带的主要指标。 6、根据活动积温,把我国划分为五个温度带:寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带 7、由于南北气温的差异,不同的温度带内,生长着不同的果树;物能够成熟的次数也不一样;在建筑上也有一定反映。 二、东西干湿的差异 1、我国年降水量分布的总趋势是:从东南沿海向西北内陆递减。 2、我国降水量最多的地方是火烧寮;降水最少的地方是托克逊。 3、一个地方降水量与蒸发量的对比关系,反映该地气候的湿润程度。依据气候的干湿程度,我国可以划分为湿润地区、半湿润地区、干旱地区、半干旱地区。我国干旱和半干旱地区面积广大,主要位于西北地区。 4、半湿润地区和半干旱地区的分界线是400毫米等降水量线,大致走向是:大兴安岭--呼和浩特--兰州--拉萨。 5、半湿润地区和湿润地区的分界线是800毫米等降水量线,大致与我国一月的零度等温线,也就是秦岭--淮河一线相重合 三、季风气候显著 1、一年内盛行风向随着季节的变化而改变,被称作季风。受季风影响的气候类型,是季风气候。我国是典型的季风气候。 2、我们把受夏季风影响明显的地区,称作季风区,受夏季风影响不明显的地区称作非季风区。 3、我国季风区和非季风区的分界线是:除高原外,大致沿大兴安岭--阴山--贺兰山

第二章自然环境中的物质运动和能量交换 第一节地壳的物质组成和物质循环 一、地壳的物质组成 (一)矿物 概念:矿物是具有确定化学成分、物理属性的或 矿产:在自然界富集到有开采价值时,就称为矿产。 气态如 矿物的基本存在形式有三种液态如 固态如,是自然界中最多的矿物。矿物的分类:金属矿常见的有等。 非金属矿常见的有 等,其中,以矿物和矿物最为重要。(二)岩石 概念:岩石是岩石圈(地壳)中体积较大的物集合体,由一种或多种组成。 岩浆岩:岩浆冷凝而成,可分为侵入岩,如; 喷出岩,如、、。分类:沉积岩:裸露在地表的岩石经过而形成。 如、、、。 沉积岩有两个突出的特征:、。 变质岩:由于岩石存在的条件,如、等产生变化,导致岩石原先的、等发生变化而形成。 如花岗岩→、石灰岩→、砂岩→、页岩→ 二、地壳物质的循环 (一)地质循环 概念:是指和其下的之间的大规模物质循环。 能量来源: 推动地质循环的能量,主要来自产生的热能。 产生影响:在地质循环过程中,有一些地方岩石圈不断地,在另一些地方岩石圈则。与之相伴的是以及的持续转化。(二)岩石的转化 岩浆→岩浆岩:在岩浆活动过程中伴随作用和作用,岩浆而形成;已经形成的岩石→沉积岩:在地表外力的作用下形成;已经形成的岩石→变质岩:经作用形成; 已经形成的岩石→岩浆:在地壳深处或地壳以下(地幔深处)被成为新的岩浆。在空格内填上岩石名称,并在括号内填上相应的作用形式名称 第二节地球的表面形态 一、不断变化的地表形态

(一)板块运动与宏观地形 (1)岩石圈由大板块的组成,板块处在(运动或静止)当中, (2)板块相向运动,就会(碰撞或张裂)形成 。 板块相对运动,就会(碰撞或张裂)形成。 (3)我国成为世界多火山地震国家的原因: (二)地质构造与地表形态 (1) :岩层的一系列波状弯曲。形成的原因:运动、作用。 岩层上凸的称为、岩层下凹的称为。 背斜成山向斜成谷的原理:作用。 背斜成谷向斜成山的原理:作用。 原因背斜成谷: 向斜成山: (2):岩层断裂后发生明显位移,形成的原因:运动,、作用。 上升一侧往往形成,如我国的、、。 下降一侧往往形成,如我国的、。 断层处往往形成沟谷、河流,原因。 (3)现实指导意义:储油、储水;下方建隧道,原因 。(三)火山、地震活动和地表形态 三、外力作用和地表形态 流水的侵蚀地貌:、,黄土高原的地貌。 流水的堆积地貌:河口附近,河流中下游(凹、凸)岸形成平 原,山口。 风力的侵蚀地貌:、。 风力的堆积地貌:、的形成。 四、人类活动和地表形态 第三节大气环境(一)——对流层大气的受热过程 大气的垂直分层依据: 对流层大气温度随高度增加而,原因是。云雨雪等天气现象都发生在这一层,与人类关系最为密切。 平流层大气温度随高度增加而,原因是。 适合于高空飞机飞行。 高层大气高层大气温度随高度增加先是降低,一定高度后又上升很快。 一、对流层大气的受热过程 大气对太阳辐射的削弱作用吸收性。平流层吸收紫外线;对流层 吸收红外线; 反射性。 散射性,波长较短蓝色光最容易被散射。

一、地势呈阶梯状分布 第二章 中国的自然环境第一节 地势和地形 【地形与地势】地形是地地表各种各样的形态。地势是地表高低起伏的总趋势。 【地势总特征】地势西高东低,呈阶梯状分布。西部多山地、高原、盆地,东部多平原、丘陵。 【五种地形类型齐全】平原、高原、山地、盆地、丘陵。纵横交错的山脉构成我国地形的骨架, 高原、平原、盆地、丘陵镶嵌其中,导致我国地形复杂多样。 1、平原和丘陵主要要在东部第三阶梯上。 2、三大平原自北向南依次是东北平原、华北平原、长江中下游平原。 3、三大丘陵自北向南依次是有辽东丘陵、山东丘陵、东南丘陵。 4、平原和丘陵地区土壤肥沃,开发历史悠久,是农业发达城镇集中经济繁荣的地区。

【三大平原】 【三大丘陵】 辽东丘陵:辽宁省东部,辽东半岛上; 山东丘陵:山东省东部,山东半岛上; 江南丘陵东南丘陵:长江以南、云贵高原以东闽浙丘陵两广丘陵。 三、山区面积广大 【山区】 包括山地、丘陵和崎岖的高原,约占全国陆地面积的2/3。 【山区开发的有利和不利条件】 1、山区在发展旅游、采矿和农业多种经营等方面优势较大,部分水热条件较好的山间盆地和河谷平原,可以发展种植业。 2、山区地面较为崎岖,交通不便,自然灾害频繁,基础设施建设难度较大,开发利用时要注意生态环境建设,预防和避免崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发生。 【探究题】1、我国地势特征对自然环境和经济活动有什么影响? 答:我国西高东低、呈阶梯状下降的地势特征,对自然环境和经济活动都有着重要的影响。①对气候的影响:第一,西高东低,面向海洋,有利于来自海洋上的夏季风深入内地,带来丰沛的降 水,并使我国东部季风区面积广大。第二,西高东低,呈阶梯状的地势,增大了同一气候带内的气候差异,加强了我国气候的复杂多样性。等三,高大的青藏高原,不仅形成独特的高寒气候,而且阻挡印度洋暖湿气流深入西北内陆,并且影响大气环流,对东亚气候和世界气候都有重要影响。 ②对河流的影响:第一,地势特征决定了我国的河流多自西向东流入海洋,以注入太平洋的河流居多,从而沟通了东西之间的海陆交通。第二,阶梯之间高差大,致使河流落差大,水流急,水 能资源丰富。

第二章中国的自然环境重点知识 1、我国地势特点:西高东低,大致呈阶梯状分布。 这种分布对气候有什么影响?有利于来自海洋的湿润气流深入内陆,形成降水。 对河流流向有什么影响?河流自西向东流。 对资源的影响?在阶梯的交界处,河流落差大,水流急,水能资源丰富。 对东西部之间交通往来有什么影响?大河自西向东流,沟通东西交通,加强了沿海和内陆之间的联系。 2.地形特点:地形复杂多样,山区面积广大。 3.地形的影响:有利:1)地形复杂多样,有利于农业的多种经营.2)山区面积广大,有利于农业的多种经营和生态旅游。不利:1)平原面积小,不利于发展种植业。2)山区面积广大,交通不便,基础设施建设难度大,成本高。2)山区生态环境脆弱,易发生山洪、滑坡、泥石流、崩塌等自然灾害。 4中国的气温特征:夏季南北气温都较高;冬季南北气温差异大,南方温暖,越往北气温 越低 5.我国冬季南北温差大的原因:(1)南北跨纬度广,冬季太阳直射南半球,北方比南方白昼 时间短,正午太阳高度角小)(2.)北方接近冬季风的发源地,寒冷的冬季风加剧了北方 的严寒。 6.中国夏季南北普遍高温的原因:夏季太阳直射北半球,北方比南方虽然正午太阳高度角小, 但是白昼时间长。 7.中国的气候特征:(1)气候复杂多样(2)季风气候显著(3)大陆性特征强 8.中国气候复杂多样的原因是: (1)纬度:我国南北跨纬度广,跨众多的温度带和干湿区 (2)海陆:我国地域辽阔,各地距海远近不同。西部深入亚洲内部,大陆性特征强,东部 海陆热力差异大,形成显著地季风气候。 (3)地形:地形复杂多样,地势高低悬殊 10.中国气候复杂多样产生的影响是: 1)我国动植物资源比较丰富。2)开展多种经营。 3)社会生活丰富多彩。 11我国季风气候显著的原因是: 位于世界上最大的大陆亚欧大陆的东部,临世界上最大的大洋太平洋,海陆热力差异大。 13.季风气候对我国的影响: 有利:夏季高温多雨,雨热同期,水热条件搭配得当,有利于农作物的生长。 有利影响的表现:中国喜温作物的种植界限,比世界其他地区的纬度要高得多。 不利:1)夏季风的强弱和进退时间不一,降水的年际变化大,容易发生旱涝灾害。 2)降水季节变化大,夏季降水多易发生洪涝,其他季节降水少易发生干旱。 3)冬季风反常,易导致夏季低温,冬春季寒潮,对农作物造成不同程度的损害 14与世界同纬度的其他地区相比,中国冬季气温偏低,夏季偏高,原因是我国的气候大陆

专题检测(二) 自然环境中的物质运动和能量交换 (时间:45分钟,满分:50分) 一、选择题(每小题2分,共24分) (2017·浙江名校协作体联考)浙江舟山群岛的普陀山有一块著名的“金刚宝石”,看似摇摇欲坠,实则稳如磐石。据考证,该岩石是地质时期岩浆在地下冷凝形成。据此完成第1~2题。 1.“金刚宝石”最可能属于( ) A.玄武岩 B.石英岩 C.花岗岩 D.石灰岩 2.“金刚宝石”景观形成过程中的主要外力作用是( ) A.海浪侵蚀 B.风力搬运 C.流水沉积 D.冰川侵蚀 (2017·浙江绍兴模拟)读南极洲及周边地区示意图,完成第3~4题。 3.图中的断裂带( ) A.距其近岩层老 B.附近多海沟地貌 C.分割了岩石圈 D.附近多褶皱山脉 4.有关图中洋流的叙述,正确的是( ) A.其性质为寒流 B.使南极洲增温增湿 C.使海洋污染范围缩小 D.受极地东风带影响 (2017·浙江台州适应性考试)读某区域地质剖面图,完成第5~6题。 5.东雅砻江河谷处的地质构造是( ) A.谷地 B.背斜 C.向斜 D.地堑 6.该地区主要地质作用的先后过程是( ) A.挤压弯曲外力侵蚀断裂位移 B.断裂位移挤压弯曲外力侵蚀 C.外力侵蚀挤压弯曲断裂位移 D.挤压弯曲断裂位移外力侵蚀 利用“温室效应”原理,我国北方地区冬季可以采用大棚种植蔬菜、花卉等作物。下图是塑料大棚农业生产景观图。据此完成第7~8题。

7.下列不属于大棚技术对农业生产影响的是( ) A.有利于充分利用太阳光能,提高大棚内的温度 B.有利于提高光照强度,增强农作物光合作用 C.有利于保持、调节大棚内空气的湿度 D.有利于保持、调节大棚内土壤的水分 8.当大棚的门打开时,门口处空气流动情况与下图中示意的空气流动情况相同的是( ) (2017·浙江温州中学模拟)读世界某区域图,完成第9~10题。 9.下列月份中,R河干流流量最小的是( ) A.2月 B.4月 C.7月 D.12月 10.R河未能塑造出宽阔的河口三角洲。其原因最可能是( ) ①海潮顶托作用强②上中游地区森林水土保持作用强③河口地壳的上升④河口泥沙被沿岸洋流向西北搬运 A.①② B.③④ C.①③ D.②④ 下图中阴影部分甲表示沙尘的扩散,虚线乙表示某洋流。读图,完成第11~12题。 11.关于乙洋流流向和性质的描述正确的是( ) A.由南至北暖流 B.由北至南暖流

第二章自然环境与健康作业 (一)判断正误 0由于人类的生产、生活等活动对自然环境造成不同影响所致的环境称为原生环境。(错误)0生态系统指人类或生物群落与周围环境相互作用,通过物质循环、能量交换和信息流动所共同构成的功能系统。(正确) 0指进入环境并能够引起环境污染的物质或因素成为环境污染物。(正确) 0环境污染物对人体健康的影响多为急性中毒。(错误) 0环境污染具有多样性、广泛性和长期性的特点。(正确) 0一氧化硫可以与水混合而成酸雨。(错误) 0PM2.5与PM10相比颗粒直径小,富含的有毒、有害物质不如PM10对环境的污染的影响大。(错误)0持续性蓄积危害多是由于毒物本身在体内的蓄积或毒物对机体的微小损害逐次累积所致。(正确)0恶性肿瘤是人类健康的重大危害,据统计,化学因素的致癌比例达90%。(正确) 0环境污染物对人体健康的危害多与个体敏感度有关,与污染物浓度及作用时间无关。(错误)(二)单选题 1.下列关于人类与自然环境关系的叙述正确的是(B)人类发展依赖于自然环境 2、下列哪项属于典型的次生环境(D )。D. 城市 3、环境污染造成的危害类型与下列哪种因素无关(A)。污染来源 4、能够产生温室效应的气体包括(D)。以上都是 5、常见致癌化学物质不包括(B)。硝酸盐 6、目前最主要的环境污染来源于B)。工业污染 7、环境污染主要来源中,生产性污染是指(A)。生活污水及生活垃圾 8、下列哪项是物理性污染(B)。B.噪音 9、1952年英国的伦敦烟雾事件,造成1万多人死亡,污染物为 C)烟尘和二氧化硫 10、环境污染对人体危害比较多见的是(B )。慢性中毒 1某些污染物在生物体内蓄积,并通过食物链逐渐转移而是生物体内污染物浓度逐级增高的作用是(生物富集作用) 1机体与环境的统一是(人和环境保持着复杂的对立统一的关系) 1大气中常见的致癌物是(石棉尘,苯并芘) 1生物间物质和能量的传递主要通过(食物链) 1当期我国环境污染的主要原因是(工业三废污染) 1生态平衡是指(外界环境中生物之间,生物环境之间的动态) 1环境中的主要致癌因素是(化学有害因素)

第二章自然环境中的物质运动和能量交换 第二节地球表面形态(第一课时) 【三维目标】 1.知识与技能 (1)了解地表形态的变化是内外力共同作用的结果。 (2)了解板块构造学说,板块运动对地形的影响。 2.过程与方法 (1)运用板块构造学说解释地理事物和地理现象。 (3)通过课堂活动,培养学生的观察、归纳、总结的能力。 3.情感态度与价值观 (1)通过对内、外力的相互作用推动地貌演化的认识,使学生受到辩证唯物主义教育。 (2)通过地壳运动和地质作用的学习,使学生进一步认识地理环境的复杂性、多样性。 【教学重点、难点】 重点:板块运动与构造地貌 难点: 板块运动形成的地形判别。 【教学过程方法】 1.教学方法 (1)实例入手,提出问题,引发学生思考。 (2)学生分组讨论,用对比法解释地理事物和地理现象。 (3)以景观图片,引发学生对实际景观的兴趣和思考 2.教学手段:多媒体辅助教学 【课时安排】:1课时 【教学过程流程图】: 板书设计 一、不断变化的地球表面形态共同作用地质作用(内力作用和外力作用) 人类活动 二、内力作用与地表形态 (一)板块运动与宏观地形 1、板块构造学说的内容

2、六大板块名称、特点 陆陆山脉、高原 3、板块运动消亡边界 海沟、岛弧、 陆洋海岸山脉 裂谷海洋 生长边界 (二)地质构造与地表形态(引入下一节课内容) 由地壳运动引起的地壳变形、变位,留下的”痕迹”称为地质构造。 布置课后作业 思考:地壳运动如何使地壳发生变形、变位? 探究性练习: 板块练习1:读图思考: 1.赤道穿过了个板块? 2.完全由大洋地壳组成的是__ 板块? 3.印度半岛、阿拉伯半岛属于板块? 板块练习2:读图思考: 4、板块之间有哪两种相对运动形式?形成了哪两种板块 边界? 板块练习3:请用板块构造学说来解释下列地形的形成: 1.东非大裂谷: 2.大西洋: 3.喜马拉雅山脉: 4.太平洋西部的深海沟——岛弧链:

七年级上地理教学工作总结 本学期我担任七年级的地理教学工作,回顾本学期的工作,有得也有失。在教学工作中,我能从各方面严格要求自己,结合本校的实际条件和学生的实际情况,勤勤恳恳,兢兢业业,使教学工作有计划,有组织,有步骤地开展。为了更好的搞好以后的教学工作,现对本学期工作做如下总结: (一)工作情况 1、认真备课,不但备学生而且备教材备教法,根据教材内容及学生的实际,设计课的类型,拟定采用的教学方法,认真写好教案。每一课都做到“有备而来”,每堂课都在课前做好充分的准备,课后及时对该课作出总结。我在教学工作中注意学生兴趣、能力的培养,把传受知识、技能和发展智力、能力结合起来,在知识层面上注入了思想情感教育的因素,发挥学生的创新意识和创新能力。让学生的各种素质都得到有效的发展和培养。 2、增强上课技能,提高教学质量,做到线索清晰,层次分明,言简意赅,深入浅出。在课堂上特别注意调动学生的积极性,加强师生交流,充分体现学生的主体作用,让学生学得容易,学得轻松,学得愉快;注意精讲精练,在课堂上老师讲得尽量少,学生动口动手动脑尽量多;同时在每一堂课上都充分考虑每一个层次的学生学习需求和学习能力,让各个层次的学生都得到提高。 3、做好课后辅导工作,注意分层教学。在课后,特别是在复习

阶段,为不同层次的学生进行相应的辅导,以满足不同层次的学生的需求,避免了一刀切的弊端,同时加大了后进生的辅导力度。对后进生的辅导,并不限于学习知识性的辅导,更重要的是学习思想的辅导,要提高后进生的成绩,首先要解决他们心结,让他们意识到学习的重要性和必要性,使之对学习萌发兴趣。要通过各种途径激发他们的求知欲和上进心,让他们意识到学习并不是一项任务,也不是一件痛苦的事情。而是充满乐趣的。从而自觉的把身心投放到学习中去。这样,后进生的转化,就由原来的简单粗暴、强制学习转化到自觉的求知上来。使学习成为他们自我意识力度一部分。在此基础上,再教给他们学习的方法,提高他们的技能。并认真细致地做好查漏补缺工作。后进生通常存在很多知识断层,这些都是后进生转化过程中的拌脚石,在做好后进生的转化工作时,要特别注意给他们补课,把他们以前学习的知识断层补充完整,这样,他们就会学得轻松,进步也快,兴趣和求知欲也会随之增加。 (二)经验和体会 1、帮助学生养成良好的学习习惯。 学生的学习习惯不是很好,为了培养良好的学习习惯,本学期伊始,向学生提出地理教学三步走。预习、学习、复习巩固。效果不错,学生的学习兴趣和学习热情提高。 2、改变授课风格,运用学习先进的教学模式。用幽默风趣的语言解决学生课上出现的问题,营造活而不乱的地理课堂。 3、课堂教学应以学生为主体

2019-2020年初中八年级上册科学第5章人体的物质和能量的转化华师大版复习 特训 如图是血管内血压和血液流速以及各类血管总面积的曲线图,根据图表信息,下列说法错误的是() 血压 大动豚小动詠锻动豚毛细血管小静u静叮 A、毛细血管血流速度最慢有利于物质交换 B、毛细血管血压最低有利于气体扩散 C、连接左心室血管的血压大于连接右心房血管的血压 D、毛细血管的面积最大有利于物质交换【答案】: B 【解析】: 【解答】人体内的血管有动脉血管、静脉血管、毛细血管三种类型.其中毛细血管的有三个:管壁最蒲,只有一层上皮细胞构成;管腔最小,只允许红细胞呈单行通过;血流速度极慢;毛细血管数量大,分布广r面积大有利于物质交换正是这些特点决主了毛细血管的结构是适于人体内血液和组织细胞之间进行物质交换的场所. 如:B . 【術】血管分为动脉、静脉和刼血管三种? 血管类型功能分布管昨点管昨点血流速 度 动脉 将血液从心脏输送到身体各 部分去的血管砂匕、脏中的血液输 送到全身各处 大多分布在身体较 深的部位 较厚、弹叶较小快 血管连通于最小的动脉和静脉之 间的血管 进彳预质対奂雄多,分布广非甫薄,只有一层上皮 细胞构成 很中,只允许红细胞呈 单ffiSQ 静脉将血各部沁回到心脏的血管圮血秋全送回心脏有的分布较冰” 有 的分布较浅 瞬,弹性小 sy; 慢 据此解答. 亠第2题【单选题】 【单选题】

下列人体内的管道与其所属系统搭配不正确的是() A、血管■■循环系统 B、气管--呼吸系统 C、输卵管■■生殖系统 D、咽鼓管??消化系统【答案】: D 【解析】: 【解答】解: 循环系统由心脏和血管组成,主要功能是运送氧气和养料,运走二?化嗨代谢废物,A正确; A、 B、呼吸系统的组成包括呼吸道和肺两部分?呼吸道包括鼻腔、咽、喉、气管、支气管f是呼吸的通道,月币是呼吸系统的主要器官,B正 确; C、女性生殖系统主要包括卵巢、输卵管、子官、阴道等,卵巢能产生卵细胞并分泌雌性激養,C正确; D、咽鼓管又称欧氏管,在鼓室前壁的偏上部有一很重要的暗通道.它的一端由前壁进入鼓室,另一端则进入鼻咽部,是沟通鼓室与鼻咽 部的通道f所以被称为咽鼓管,不属于消化系统,D错误? 购:D [分析]人体有丿统:运动系统、消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、神经系统、内分泌形态、生殖系统,这八大系统各有不同的生理功能,它们协调配合「使人体内各种复杂的生命活动能够正常进行.垢此答题. 亠第3题【单选题】 尿的形成是在肾脏内的() A、肾小体 B、肾小管 C、肾单位 D、肾盂【答案】: 【解析】:

【知识点1】地形与地势 1、地势呈阶梯状分布 ⑴地势特点:西高东低,呈阶梯状分布。西部多为山地、高原和盆地,东部则以平原和丘陵 为主。 ⑵三级阶梯概况 ⑶我国地势西高东低呈阶梯 状分布对我国气候、河流、交 通产生的影响: ①对气候的影响:我国地势西 高东低向海洋倾斜,有利于海上的湿润气流向我国陆推进,为我国广区带来了丰沛的降水。 ②对河流的影响:西高东低的地势,造成我国的大江大河自西向东奔入海洋;河流从高一级 阶梯向低一级阶梯流动时,落差大,产生巨大的水能。 阶梯名称海拔高度主要地形类型主要地形区 第一级阶 梯 4000米以上高原 青藏高原、柴达木盆 地 界线:昆仑山——祁连山——横断山脉东缘 第二级阶 梯 1000~2000米高原、盆地 高原、云贵高原、黄 土高原、盆地、塔里 木盆地、准噶尔盆地 界线:大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山 第三级阶 梯 500米以下 丘陵、山地、平 原、 盆地相间分布 东南丘陵、东北平原、 华北平原、长江中下 游平原

③对交通的影响:向东流淌的大河沟通了我国东西的交通,方便了沿海和陆的联系,但阶梯交界处的高大山脉成为我国东西交通上的巨大障碍。 2、地形复杂多样 ⑴四大高原的特点 青藏高原:世界屋脊,冰川广布、雪山连绵。 黄土高原:世界上面积最广的黄土分布区,千沟万壑、支离破碎。云贵高原:喀斯特地貌广布,地表崎岖不平。 高原:我国第二大高原,地面坦荡、一望无垠。 ⑵三大平原特点 东北平原:我国面积最大的平原,地势坦荡,黑土广布。 华北平原:我国最完整的平原,又称“黄淮海平原”。 长江中下游平原:我国最低平的平原,河湖密布,著名的“鱼米之乡”。 ⑶四大盆地特点 塔里木盆地:我国面积最大盆地,有我国最大沙漠——塔克拉玛干沙漠和我国最大流河——塔里木河。

八年级地理第二章中国的自然环境测验试卷 出卷人:江阴市华士试验学校国际部 唐雪利 第一部分:知 识 技 能 一、用你的火眼金睛选出最中意的一个(请将答案填写在表格 中,每题2分,共40分) 7 8 9 10 17 18 19 20 1.分布在第三级阶梯上的主要地形类型是 ( ) A .丘陵和平原 B.丘陵和盆地 C.山地和高原 D .平原和高原 2.下列山脉的走向大体一致的是 ( ) ①天山 ②大兴安岭 ③太行山 ④昆仑山 ⑤秦岭 ⑥巫山 A .①②④ B .①③⑤ C .②③⑥ D .③④⑤ 3.下图中①表示的山脉是 ( ) A .阿尔泰山 B .昆仑山 C .喜马拉雅山 D .天山 4.下列有关我国季风的叙述,正确的是 ( ) A.影响我国的夏季风,既有来自太平洋的西南季风,也有来自印度洋的东南季风 B.东南季风主要影响我国东部地区,西南季风主要影响我国西部地区 C.受季风影响明显的地区称季风区 D.季风区降水比非季风区降水较多 ( ) 5.右图属于以下哪个地区的民居景观 A 、黄土高原 B 、东北平原 C 、华北平原 D 、内蒙古高 6.春节期间,哈尔滨一片冰天雪地的景象,而广州却温暖如春,这里是花的海洋。造成这两种景观差 异的最主要原 因是 ( ) A .纬度位置 B .海陆位置 C .地形因素 D .季风影响 7.有“塞上江南”美称的地形区是: ( ) A.长江中下游平原 B. 宁夏平原 C.内蒙古高原 D. 华北平原 8.古人说:”羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”中的“春风”指 ( ) A 、冬季风 B 、东北风 C 、夏季风 D 、台风 9.我们学校所处的温度带是 ( ) A .热带 B .亚热带 C .暖温带 D .中温带 10.冷暖气团相遇,暖气团被抬升,形成的降水属于 ( ) A.台风雨 B.锋面雨 C.地形雨 D.对流雨 11.我国年降水量的分布规律是: ( ) 这是基础知识和基本技能 部分,题目比较简单,试试看,不过,要认真仔细哟! 班级 姓名 学号

自然地理环境中的物质运动和能量交换学法指导(一) 一、本章的地位 本章内容是第一章地球的圈层结构知识的延伸。声声不息的自然界是靠地球接受太阳辐射的能量转换和地球内部的能量的转换以及不同圈层之间的物质交换来维持的。本章就把视角定在观察研究在各个圈层之间物质如何循环和能量如何转换的。本章通过分析大气圈的运动、水圈的运动和岩石圈的运动来研究这一能量的转换和物质循环过程。本章第一节论述了地球上大气的热量来源和传递过程,以及全球大气的基本运动规律和天气气候的形成机理,这些都是形成地理现象差异的重要因素。第二节从运动这一辩证唯物主义的科学观点出发,说明地球上水的循环引起能量和物质的迁移,以及海洋中洋流的形成;第三节介绍地球内部的物质循环和地质作用,说明由此形成了地球表面千姿百态的地貌形态。三种运动都各自在自然地理环境的形成和演化中进行,大气运动是自然界能量交换的基础;水的运动是自然地理环境中联系能量平衡与物质平衡的主要桥梁;岩石圈中的地壳运动是通过地壳演化过程,使地球表层岩石圈的物质得到更新,能量得到转换和分配。 二、本章知识结构 整章知识结构见附图1。 三、课标要求及对应的知识点和重难点知识

四、要点解析 1.大气受热过程 (1)大气受热过程主要表现为大气对太阳辐射的削弱作用和大气对地面的保温作用太阳辐射进入大气层后在大气和地面之间的转化过程可以用以下流程图来表示: (2)大气对太阳辐射的削弱作用

大气对太阳辐射的削弱作用有三种方式,吸收、反射和散射。大气对太阳辐射的反射作用无选择性,而吸收和散射作用因辐射波长不同而有选择性。吸收作用的选择性表现最明显的是,大气中的臭氧主要吸收太阳辐射中波长较短的紫外线辐射,大气中的二氧化碳、水汽等主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线辐射,而大气对太阳辐射中能量最强的可见光吸收能力最差。散射作用表现最明显的为:空气分子对太阳辐射的可见光中波长最短的蓝色光、紫色光散射作用最强,故而晴朗的天空呈蔚蓝色。只有反射作用对辐射波长没有选择性。总的来说,通过大气的吸收、反射和散射三种作用,太阳辐射被削弱的主要是红外线、紫外线以及可见光的短波部分(蓝、紫色光),而可见光的绝大部分能够透过大气射到地面,这对地面获得太阳辐射而增温具有重要意义。 (3)太阳辐射到达地球以后在地面与大气之间的能量转换过程 太阳辐射到达地表以后,一部分能量被大气吸收、反射和散射(包括地面反射),只有约一半左右的太阳辐射能量到达地面。地面吸收太阳辐射而增温,同时向外放出地面辐射。大气吸收了地面辐射的绝大部分,同时也向外放出大气辐射。大气辐射除极小部分射向宇宙空间,绝大部分又射向地面(大气逆辐射)。 2.热力环流 (1)热力环流是大气运动的最基本形式 热力环流是由于地表受热不均引起的大气的垂直和水平方向的运动而构成的环流,它是大气运动的一种最简单形式。这里要理解较冷的地表附近的大气温度相对较低,密度大,空气下沉;较热的地表附近的大气温度相对较高,密度小,空气上升。于是在同一水平面上出现了气压不等的状况,空气从高压流向低压,从而形成热力环流。 (2)热力环流实例,认识海陆风、山谷风及城郊热力环流 大气运动与人们的生产生活有密切关系,生产生活中可以利用大气运动的规律,以达到趋利避害的效果。如,海陆热力性质不同、山谷山坡冷热不均,以及人类活动都有可能导致热力环流的形成。这样形成的热力环流分别为: 海陆风。白天在太阳照射下,陆地增温快,气温比海上高,空气膨胀上升,高空气压升高,空气由大陆流入海洋;近地面,陆地形成低气压,海洋上空因有空气流入形成下沉气流,近海面形成高气压,使下层空气由海洋流入大陆,形成海风。夜间陆地降温快,气温比海洋上低,空气冷却收缩,地面气压比海面高,使下层空气由陆地吹向海洋,形成陆风。

第四节物态变化中的能量交换 教学目标: (一)知识与技能 1、了解熔化热、汽化热等概念。 2、掌握物态变化中的能量交换。 (二)过程与方法 通过对初中所学的吸放热知识的回顾,理解熔化热、汽化热等概念。 (三)情感、态度与价值观 通过对物态变化中的能量交换的学习,学会用发展的眼光看问题。 教学重点: 了解熔化热、汽化热等概念 教学难点: 物态变化时的能量交换 教学方法: 阅读归纳法、讲授法 教学用具: 投影仪、投影片、CAI课件 教学过程: (一)引入新课 教师:我们知道,物质的三种状态――气态、液态、固态在一定条件下可以相互转化。在转变的过程中会发生能量的交换。在初中就学过,“蒸发吸热”,“液化放热”,“熔化吸热”,“凝固放热”。大家考虑过,为什么会发生这样的能量交换呢?这节课我们就来学习相关的知识。 (二)新课教学 1、熔化热 教师:引导学生阅读教材54页有关内容,思考并回答问题:

(1)什么是熔化?什么是凝固? (2)为什么在熔化的过程中会吸热? (3)什么是熔化热?为什么不同晶体的熔化热不同? (4)非晶体有没有确定的熔化热?为什么? 学生:阅读教材,回答问题。 (1)熔化指的是物质从固态变成液态的过程,而凝固指的是物质从液态变成固态的过程。 (2)固态物质的分子受到周围其他分子的强大作用,被束缚在一定的位置,只能在这一位置附近振动。对固体加热,当温度升高到一定程度时,一部分分子的能量足以摆脱其他分子的束缚,从而可以在其他分子之间移动,于是固体开始熔化。 (3)某种晶体熔化过程中所需的能量与其质量之比,称做这种晶体的熔化热。一定质量的晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等。不同的晶体有不同的结构,要破坏不同物质的结构,所需的能量也就不同。因此不同晶体的熔化热也不相同。 (4)非晶体液化过程中温度会不断改变,而不同温度下物质由固态变变为液态时吸收的热量是不同的,所以非晶体没有确定的熔化热。 说明:一定质量的物质,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等。 教师引导学生阅读教材55页表9.4-1,了解几种常见物质的熔化热。 2、汽化热 教师:引导学生阅读教材55页有关内容,思考并回答问题: (1)什么是汽化?什么是液化? (2)液体汽化时为什么会吸热? (3)什么是汽化热?汽化热与哪些因素有关? 学生:阅读教材,回答问题。 (1)汽化指的是物质从液态变成汽态的过程,液化指的是物质从汽态变成液态的过程。 (2)液体汽化时,液体分子离开液体表面成为气体分子,要克服其他液体分子的吸引而做功,因此要吸热。 (3)某种液体汽化成同温度的气体时所需的能量与其质量之比,称为这种物质在这个

自然环境中的物质运动和能量交换学习提纲 2.1 地壳的物质组成和物质循环 一:地壳物质的组成与循环【矿物、矿产、岩石之间的关系;三大类岩石的成因、特征、典型代表及相互转化】 (1)组成岩石的矿物 元素:由多到少是氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁等 结合成单质或化合物 矿物:岩石构成的的最基本单元,主要的造岩矿物有石英、云母、长石、方解石等积聚岩浆岩:有侵入岩和喷出岩两种形式,典型的侵入岩:花岗岩;喷出岩:玄武岩岩石沉积岩:具有层理结构,常含有化石,包括(石灰岩,页岩,砂岩,砾岩等)变质岩:由变质作用形成的岩石,如大理岩、石英岩、板岩 (2)地壳物质的循环 2.2地球表面形态【板块构造学说;利用板块构造学说解释宏观地形;地质构造和地表形态——褶皱(背斜、向斜)、断层(地垒、地堑),如何判断这些地质构造以及了解地质构造的实践意义;外力作用对地表形态的塑造(风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩)】 一:地质作用:按能量来源不同,分为内力作用(地球内能)和外力作用(主要为太阳能)内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等 外力作用:风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩,泥石流、滑坡、山崩也属于外力作用。 二:内力作用与地表形态 1 板块构造学说的基本论点: (1)全球岩石圈不是整体一块,可划分为六大基本板块(名称与分布)。 (2)板块处于不断运动之中,板块内部比较稳定,板块交界处地壳活跃,多火山、地震。 (3)板块张裂常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷,大西洋;板块碰撞挤压,常形成海沟和造山带,当大洋与大陆板块相撞时,形成海沟-岛弧或海沟-海岸山脉,当大陆与大陆板块相撞时形成 边界类型地区交界处板块 生长边界(板块张裂) 东非大裂谷非洲板块内部红海印度洋-非洲 大西洋亚欧、非洲-美洲冰岛(属大西洋海岭)亚欧-美洲 消亡边界(板块碰撞) 喜马拉雅山脉印度-亚欧 阿尔卑斯山脉、地中海非洲-亚欧 西太平洋海沟-岛弧链太平洋-亚欧 从岩浆到形成各种岩石,又到新的岩浆的产生,这一过程就 是地壳物质循环。需注意岩石转换过程中(箭头)作用的名 称。推动地壳物质循环的能量:地球内部放射性物质衰变产 生的热能(地球内能)

第二章中国的自然环境 【本章考点】 一、地形部分 本节的考点主要有以下几点:①山脉的走向②三大平原、四大高原、四大盆地 二、气候部分 本节的考点分布如下①气候复杂多样②季风气候显著③特殊天气及旱涝灾害 我国季风气候的特点 ①我国的温度带②我国的干湿地区③季风区与非季风区的知识④我年降水量的分布特点⑤大陆东部雨带的推移。 三、河流和湖泊 本节的考点分布较广,特别是长江的知识、黄河的知识尤其重要,要求学生一定要认真对照地图,牢固地掌握。 【典型例题精讲】 典型例题设计意图:选择这两道题作为典型例题进行剖析,目的主要是预测近几年中考出题的角度和趋势,为搞好复习指导方向,做到有的放矢,提高复习效率。 [例1]读沿东经89°线的地势剖面图,完成下列要求: (1)在图下标出我国地势第一级阶梯和第二级阶梯的范围并注明。 (2)图中A是________盆地,B是________盆地,C是________盆地。 (3)D为________高原南部的________江。 (4)E是________洋边缘的________湾。 【命题意图】此题主要考查考生阅读地形剖面图和填充地形剖面图的能力,具体考查考生对沿东经89°的地势剖面图所示我国地形地物的熟悉程度。 【易错分析】不会判读地形剖面图是此题易出错的主要原因之一,此外,对沿东经89°的我国地形地物的分布不熟悉是易出错的另一个原因。 【解题思路】此题并不难,沿东经89°的剖面线必经我国的新疆和西藏,在这个基础上按题目要求考生一定要按题目给出的图例作图,其次位置要相对准确,并清楚写明阶梯名称(2)、(3)、(4)题,学生可根据图中提供的信息(地形剖面形状、海拔高度、纬度度数等)来进行判读。如图中B处海拔高度低于海平面,肯定是吐鲁番盆地。B处北面是天山,天山南北分别是塔里木盆地和准噶尔盆地。

第二章自然环境 第一节地质地貌 一、地质 境内地层属寒武纪,岩石为黑色板状灰质岩及石灰岩,含石煤、磷结核及海绵骨针化石。西部与著名的黄山岩体相连,以花岗岩为主。 黄山花岗岩 形成于中生代侏罗纪,即恐龙称霸时期,当时我国东部地区发生名为“燕山运动”的造山运动,推动地下岩浆翻腾迸发,冲出地面的,形成火成岩火山。未喷发的,在地壳中涌动形成“侵入岩”,侵入其他岩体后,一边侵占涌动,一边冷却,仍为火成岩。故黄山岩体就像黄山原有岩体的“黄山胚胎”。这个“胚胎”在“发育”过程中,即冷却过程中仍在不断膨胀长大。但因为它毕竟是“侵入’的,故受到周围压挤,不断隆起,岩体形成垂直发育状态。因此,镇境西部形成了一些悬崖峭壁,奇峰异谷的风景区。如罗村的黄帝源大峡谷、中墩村的石门峡大峡谷。 沉积岩 在距今两亿年前的中生代三叠纪中期,发生名为“印支”的地壳运动,原本是海洋的黄山地区露出水面,形成陆地。可见黄山地区原生岩体是沉积岩,即水成岩。这水成岩约形成于五亿多年前的古生代赛武纪,海洋中不断沉积而成。在黄山岩体“侵入”过程中,原岩体接触挤压的部分发生变化,颜色有浅绿色、灰绿色、灰紫色。镇境罗村碧山一带就多石灰岩、页岩。镇所在地一片尤多石灰石,广泛分布着浅绿色、灰黑色、灰紫色薄叶状岩石,岩石中且可见笔石、三叶虫化石。境内区富含石煤层,留东、西文和中墩三个村石灰岩、石煤含量异常丰富,盛产石灰。 二、地貌 镇境内地貌属皖南山区中部的高中山、低山丘陵和山间盆谷区,地势南高北低,平均海拔480米左右,有陡悬式中山、低山陡坡、谷地等类型。 陡悬式中山 境内四面环山,为黄山主脉向东北部的伸展。东南部与歙县交界处,由浅变质岩和花岗岩组成的山峰达千米以上,如天星洞(海拔1144米)、黑门尖(海拔1400米)、西箬岭(海

第二章中国的自然环境单元备课 一、单元教学目标 1、举例说明我国多种我样的地形及其对生产、生活的影响。 2、运用中国地形图说出我国地势三级阶梯的分布和特点,掌握阅读并运用分层颜色地形图、地形剖面图等多地形图的技能。 3、运用资料说出我国气温和降水的时空分布特点及其影响因素。 4、了解我国季风区、非季风区的范围以及主要的灾害性天气。 5、举例说明我国的主要气候类型及其对生产生活的影响。 6、了解我国主要的河流和湖泊,以及长江和黄河的开发利用清理情况。教学内容:地形气候河湖。 二、教材分析 第一节地势和地形 教学重点: 1、运用分层颜色地形图和地形剖面图,总结出我国地势呈阶梯状分布的特征及各级阶梯的特征。识记分界线的山脉名称组织学生讨论地势特征对其他自然地理要素以及我国人民的生产、生活会产生怎样影响。 2、让学生理解山脉走向的概念,熟悉不同走向的山脉,理解山脉在地形分布中起到的“骨架”作用,总结地形多种多样的特点,分析不同地形对人们生产生活的影响,树立因地制宜的基本观念 3、总结我山区面积广大的地形特征,讨论开发利用的有利和不利条件,了解山区常见的自然灾害,以及灾害成因及治理,树立人与自然协调发展的地理观念。 教学方法: “地势呈阶梯状分析”、“地形复杂多样”、“山区面积广大”,三方面内容看视平行,但内在层层递进,过程中让学生了解地势、地形基本特征,更重要的是让指导学生从多种地理图像中总结出这些特征,引导他们去讨论这些特征对其自然地理环境要素的影响和人类如何去运用、利用、改造这样的地理环境,从而从更深层次地理解内容。 内容点析: 1、课文以图导课,从图:2.1、2.2,让学生阅读分析理解地势三级阶梯,及分界山脉,从图中可以方便知道各个地形区的海跋高度,活动更是深化对地势三级阶梯的掌握及其产生的深刻影响。 2、图2.4告诉学生有五种基本类型:高原、平原、山地、丘陵、盆地,了解它们的分布,并引导学生理解山脉是如何构成了我国地形的“骨架”这一含义。拿不同地形对生产、生活的影响,活动让学生深刻掌握内容。 3、山区面积大,是我国地形的一大特点,引导学生总结山区利弊,让学生科学刻观地认识自然,研究如何进行山区的合理开发和利用。 重、难点突破:其突破的关键在于引导学生读图分析,发挥学生的主观能动性,能动地由图了解,论证,深化内容。