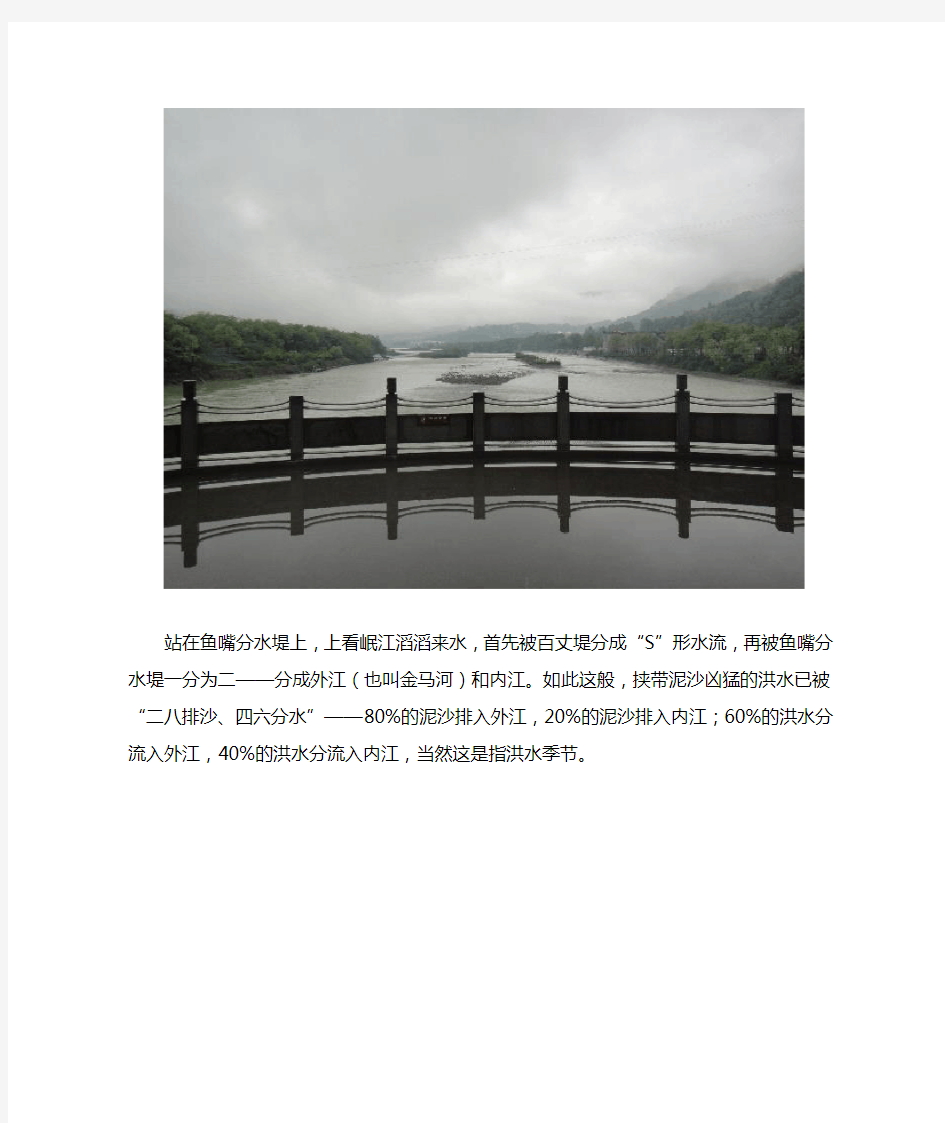

站在鱼嘴分水堤上,上看岷江滔滔来水,首先被百丈堤分成“S”形水流,再被鱼嘴分水堤一分为二——分成外江(也叫金马河)和内江。如此这般,挟带泥沙凶猛的洪水已被“二八排沙、四六分水”——80%的泥沙排入外江,20%的泥沙排入内江;60%的洪水分流入外江,40%的洪水分流入内江,当然这是指洪水季节。

如同鳄鱼嘴巴的鱼嘴分水堤将岷江一分为二——分成外江(也叫金马河)和内江,并且外江地势高于内江。如此这般,挟带泥沙凶猛的洪水已被“二八排沙、四六分水”了

如同鳄鱼嘴巴的鱼嘴分水堤将岷江一分为二——分成外江(也叫金马河)和内江,并且外江地势高于内江。如此这般,挟带泥沙凶猛的洪水已被“二八排沙、四六分水”了

新建的外江(也叫金马河)闸门(如图),遇枯水季节,就将外江的水流全部截入内江去,确保成都平原长年灌溉充足

飞沙堰溢洪道:“泄洪道”具有泄洪徘砂的显著功能,故又叫它“飞沙堰”“飞沙堰”是都江堰三大件之一,看上去十分平凡,其实它的功用非常之大,可以说是确保成都平原不受水灾的关键要害。飞沙堰的作用主要是当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出;如遇特大洪水的非常情况,它还会自行溃堤,让大量江水回归岷江正流。另一作用是“飞沙”,岷江从万山丛中急驰而来,挟着大量泥沙、石块,如果让它们顺内江而下,就会淤塞宝瓶口和灌区。图左内江侧边的山峰即为雄伟的玉垒山。

从飞沙堰溢洪道看滔滔内江水和雄伟的玉垒山

宝瓶口(图左侧)起"节制闸"作用,能自动控制内江进水量,是湔山(今名灌口山、玉垒山)伸向岷江的长脊上凿开的一个口子,它是人工凿成控制内江进水的咽喉,因它形似瓶口而功能奇持,故名宝瓶口。

留在宝瓶口右边的山丘,因与其山体相离,故名离堆(图正中),离堆在开凿宝瓶口以前,是湔山虎头岩的一部分。由于宝瓶口自然景观瑰丽,有“离堆锁峡”之称,属历史上著名的“灌阳十景”之一。

从离堆处看飞沙堰溢洪道

古百丈堤、鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、人字堤等工程均是用竹笼卵石堆砌的临时工程;如今已改用混凝土浇铸,以保一劳永逸的功效。图为都江堰水利工程主要工具竹笼卵石、杩槎、卧铁等,都江堰工程按水势和地形特征,以杩槎截流导流、卵石护岸,竹笼盛石筑堤、卧铁展示淘滩标准,以及“遇弯截角,逢正抽心”和“深淘滩,低作堰”等遗迹构成一道道神奇的工程。

都江堰城市基本资料 1.基本概况 都江堰市是成都市下辖县级市,位于成都平原西北部,以都江堰水利工程而得名,被誉为“天府之源”。全市幅员面积1207平方公里,辖6街道、13个镇、1个乡,2012年人65万。 都江堰市也是四川省经济综合实力“十强县(市)”。2012年,全市GDP超过208.18亿元。 都江堰是国际旅游名城,古老的都江堰水利工程被誉为“世界水利文化的鼻祖”;有“青城天下幽”之称的青城山,是中国道教发祥地。 都江堰市先后被评为“中国历史文化名城”、“中国优秀旅游城市”,成为世界著名的旅游胜地。都江堰市是山水园林城市,拥有国家级森林公园、国家级野生动植物自然保护区,市域林木覆盖率达70%,获得“中国人居环境范例奖”、“迪拜国际改善居住环境良好范例奖”。 2.自然资源 经济作物有水稻、玉米、小麦、油菜籽、药材、蚕桑等多种农产品,是国家发展茶叶、川芎、红梅、黄柏、杜仲、厚朴、猕猴桃生产基地。[3] 植物种类繁多,有高等植物208科、1130属、3127种,其中木本植物1000种,有国家列为珍稀濒危的重点保护植物46种,有珙桐、连香树、水青树、银鹊等“活化石”。还有大熊猫、小熊猫、金丝猴、扭角羚等30余种国家保护动物。 都江堰市有矿产资源数十种,大理石、花岗石、石灰石、石英砂、河沙等建筑材料丰富。 3.区划详情 都江堰市下辖6街道、13个镇、1个乡: 街道:灌口街道办事处、幸福街道办事处、银杏街道办事处、永丰街道办事处、奎光塔街道办事处 镇:蒲阳镇、聚源镇、崇义镇、天马镇、石羊镇、柳街镇、玉堂镇、中兴镇、青城山镇、龙池镇、胥家镇、安龙镇、大观镇、紫坪铺镇;

乡:向峨乡。 4.交通状况 航空 距成都双流国际机场60公里,30分钟可直达国家级航空枢纽、西部第一、中国第四的双流航空港,该港拥有141条国内定期航线和54条国际地区航线,通航城市达146各:具备5000万以上年旅客吞吐能力和150万吨年货邮处置能力。此外,都江堰通用航空俱乐部可全面保障各型直升机起降。[7] 公路 213国道(兰州至昆明)横贯市境东西,国省道、县市道、乡村道、专用道已形成都江堰市交通网络,截至2011年,通车里程近千公里,黑色化、水泥化的高等级和次高等级公路占1/3以上。纵向通过成灌高速、成青旅游快速通道、沙西线延伸段三大走廊与成都市相连,纵向依托三横道路体系将城市的各个部分联系起来,更有都江堰-成都-北海、都江堰-成都-重庆-上海两条高速出海通道使都江堰与世界紧密相连。[7] 铁路 成汶铁路直达市区,通过都江堰-成都城际快铁至成都仅需20分钟,到重庆市仅需90分钟,都江堰市火车站距离成都货运中心站青白江车站60公里,年吞吐能力250万吨。 5.经济 综述 都江堰市是一座新兴的工业城市,1996年国内生产总值49.3亿元,到2009年GDP达116.6亿多元。 2012年,都江堰实现地区生产总值(GDP)208.18亿元,同比增长13.6%。其中:第一产业实现增加值21.99亿元,同比增长4.5%;第二产业实现增加值76.17亿元,同比增长17.8%;第三产业实现增加值110.02亿元,同比增长12.6%。一、二、三产业比重为10.6:36.6:52.8,三次产业对经济增长的贡献率分别为 3.6%、47.6%和48.8%。都江堰民营经济实现增加值130.86亿元,同比增长16%,民营经济占地区生产总值比重为62.9%。[9] 第一产业 截至2011年,都江堰建成了5个高效农业示范区,粮食总产量2.7亿公斤,是国家确定的粮油生产基地县(市)和四川省、成都市粮食生产先进县(市)。 2012年,都江堰实现农业增加值21.99亿元,同比增长4.5%。都江堰粮食作物播种面积36.87万亩,总产量16.61万吨,同比下降1.2%;油料作物播种面积12.29万亩,总产量1.95万吨,同比增长1.8%。畜牧业生产小幅增长。2012年,都江堰生猪出栏75.03万头,同比增长3.4%;猪肉产量5.11万吨,同比增长3.5%;家禽出栏1104万羽,禽肉产量2万吨,同比增长4.1%。全年新增有机农产品生产基地1.2万亩、设施农业2400亩;启动农产品质量可追溯体系建设,开展“三品一标”品牌提升行动,新增无公害、绿色、有机农产品认证企业6家。[9] 第二产业 都江堰市有机械、电力、建筑建材、食品、冶金、轻纺、医药、化工等8大支柱产业。截至2011年,有工业企业1435家,年工业总产值54.7亿元。大中型企业主要有江机械厂、青城造纸厂、都江造纸厂、宁江机床厂、都江电力设备厂、青城钢铁厂。 2012年,都江堰工业完成增加值48.51亿元,同比增长17.8%。占地区生产总值的23.3%,对经济增长的贡献率为31.1%,拉动GDP增长4.2个百分点。都江堰规模以上工业企业96家,完成增加值38.38亿元,同比增长19.3%。

都江堰水利工程简介 都江堰坐落于成都附近,位于成都平原西部的岷江上。都江堰水利工程在四川都江堰市城西。公元前256年,是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。属全国重点文物保护单位。 都江堰附近景色秀丽,文物古迹众多,主要有伏龙观、二王庙、安澜索桥、玉垒关、离堆公园、玉垒山公园和灵岩寺等。 都江堰水利创建时的鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水口三大主体工程和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。两千多年来,一直发挥着防洪灌溉作用。 都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。最伟大之处是建堰两千多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰的创建,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协合统一,都江堰工程至今犹存。随着科学技术的发展和灌区范围的扩大,从1936年开始,逐步改用混凝土浆砌卵石技术对渠首工程进行维修、加固,增加了部分水利设施,古堰的工程布局和“深淘滩、低作堰”,“乘势利导、因时制宜”,“遇湾截角、逢正抽心”等治水方略没有改变,都江堰水利工程成为世界最佳水资源利用的典范。 水利工程 都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。它最伟大之处是建堰2250多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰建成后,成都平原沃野千里,“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”。

都江堰 ——拜水都江堰,问道青城山 摘要:都江堰是世界上尚在运用的唯一的拥有有2000多年历史的水利工程它既是在中国统一事业中发挥过作用的有着悠久历史意义的水利工程,又是一座生机勃勃科学美妙的自然造化与人工斧凿浑然天成的建筑物。其巨大效益一直延续至今,是对环境有良好作用的人与自然和谐的水利典范。都江堰市因堰而闻名,境内闻名世界的最古老的水利工程都江堰,被誉为“活的水利博物馆”、“水文化摇篮”,是中国和世界水利史上的奇珍。奔流不息的岷江水分成密如蛛网的灌溉渠系成为天府之国的生命之源,千百年来一直被誉为镶嵌在锦秀天府的一颗明珠,享有“天府之源”的美称。 关键词:都江堰,历史,民俗民风,民族,宗教,旅游 一、都江堰的历史 历史造就了都江堰。那时,诸侯群雄争霸,而秦国在商鞅变法后国富兵强,一举统一华夏大势所趋。“得蜀则得楚,楚亡则天下并矣。”秦王毅然挥兵率先取蜀,使秦最终统一了天下。都江堰为战国晚期李冰所主持修建,在深入调查研究、总结前人治水经验的基础上,精心选择在成都平原顶点的岷江上游干流出山口处作为工程地点,团结和组织西蜀各族人民,经过艰苦奋斗,终于在公元前256 年前后建成都江堰。近观都江堰,一个无坝引水工程,除庞大水网河渠外,主要是渠首的鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道和宝瓶引水口,以分流分沙,泻洪排沙,引水输沙,保证枯水不缺,洪水不淹,泥沙少淤,水旱从人了。李冰不仅主持修建了都江堰,而且总结出一套“水经”。“蜀守李公凿离堆以利蜀,刻‘深淘滩,低作堰’六言于石,立万世治水者法。” 李冰任蜀郡守,深知都江堰不仅仅是水利设施,更是中华民族从割据走向统一的一项重大举措。自此“蜀沃野千里,号为陆海”,“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也”。蜀为天府之国也由此而来。最近,在宝瓶口崖壁发现清代石制量水尺,已是难得的文物了。实践证明,历2000多年效益不衰的都江堰水利工程,地理位置优越、合理,工程布置适合自然规律,分水堤、溢洪道、

都江堰导游词 欢迎各位来到在世界都享有盛名的都江堰景区。我是爱之馨旅行社派出的导游黄璐芷,大家可以叫我小黄。很高兴今天可以为大家服务!记得当代著名诗人余秋雨曾说过,拜水都江堰!问道青城山!可见都江堰在水利工程里面的地位非同一般。 大家从成都来,都看到沿途纵横交错的河渠,奔涌着盈盈清水,流淌进远近碧绿的田畴,那就是都江古堰的灌渠。两千多年以来,古堰把滔滔东泻的岷江水引到广袤的成都平原,造就出“天府之国”的富饶和美丽。 都江堰的创建,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协合统一,是全世界迄今为止仅存的一项伟大的“生态工程”。 离堆公园 我们进入都江堰景区,首先来到的是离堆公园。离堆公园占地90余亩,1932年建成。公园大门对联:“完神禹斧椎功,陆海无双,河渠大书秦受惠;揽全蜀山水秀,导江第一,名园生色华阳篇”。上联说,誉称“陆海”的天府,盖世无双,归功于李冰太守,他接过大禹的神斧仙椎,完成了伟大的都江堰水利工程;下联说,总揽蜀中名山秀水,都江堰市第一,这离堆公园就是其中增色添彩的一处。 宝瓶口 下面我们看到的就是宝瓶口,作为都江堰水利工程的三大主体工程之一,宝瓶口主要用于引流入渠。我想大家一定很困惑这个口子是怎么凿出来的呢?又有什么功效呢?让我们回到2250年前吧,当时只有开凿玉垒山,打通宝瓶口才能把岷江水引入成都平原。蜀郡太守李冰在这个问题上很苦恼。因为玉垒山是砾岩,相当坚固,在那时的秦国没有炸药,即使有铁器,硬度也有限。突然有一天,李冰看见一老农在烧石灰,他顿时来了灵感,便带上民工,先用柴火焚烧岩石,等岩石炽热变红后就浇上冰冷的岷江水,只听“噼里啪啦”的声音,岩石表层就破裂了。就这样,整整用了八年的时间,一个宽20米,深40米,长80米的口子终于烧了出来,而被凿开的山丘就是我们今天看到的离堆公园了。 宝瓶口是内江水进入成都平原的咽喉,犹如瓶口一样,严格控制着江水进人成都平原的流量,当宝瓶口的进水量饱和(约700立方米/秒)后,无论岷江发生多大的洪水,宝瓶口也拒之“口”外,概不容纳。这种稳定的进水量,对成都平原的农业、灌溉、防洪、运输等都产生了特大效益。 大家看到的宝瓶口旁的这小山叫离堆。选择在宝瓶口位置开凿离堆是极其科学的。它使内江水经过一段流程后水势便于控制,水质进一步澄清,然后被迎面独立的离堆顶托江水,创造了飞沙堰泄洪排沙的功能和宝瓶口的瓶颈效用。保证了成都平原的防洪和灌溉。所以说,在宝瓶口位置开凿离堆,决定了整个渠首工程

四川都江堰导游词 欢迎各位来到都江堰市游览。现在我们的车正经过宽敞平直的幸福大道转上玉垒山公路,去参观闻名中外的都江堰景区。 大家从成都来,都看到沿途纵横交错的河渠,奔涌着盈盈清水,流淌进远近碧绿的田畴,那就是都江古堰的灌渠。两千多年以来,古堰把滔滔东泻的岷江水引到广袤的成都平原,造就出“天府之国”的富饶和美丽。 在此以前,由于成都平原的地势是西北高,东南低,从高山连绵的松茂峡谷中汹涌而下的浩荡岷江,一到涨水季节,总是顺地势四下漫流,常常给平原生息的远古生灵带来可怕的洪涝灾难。后来经过距今大约三千年前的鳖灵治水,才使这片土地初步得到平安。鳖灵的巨大功绩,使蜀王杜宇把王位让给了他,成为开明王朝的第一位蜀王。 而真正把岷江引进平原,缔造了“益州天府”的大功臣,则是公元前三世纪的蜀郡太守李冰。是他带领人民群众建造了举世无双的都江堰工程,非常科学地实现了导江、防洪、引流灌溉的一系列功效。其后,由于都江堰水利受到历代统治者的重视,设置专门的官员管理,前后有不少为政高明的管理者,又在管理和维护中不断地将积累的经验变成规范性的典章制度,使都江堰历经两千多年一直发挥着巨大的水利功能。因此,说都江堰是孕育出四川天府的第一奇功,闪射出中华民族智慧之光的典范,是毫不夸张的。新中国成立以来,都江堰可说是古堰逢春,灌溉面积已由建国时的200万亩扩展到1000多万亩。都江堰能有此千古长效的伟大功能的奥秘所在。 我想这也是各位今天游览的目的吧!现在,我们走上了景区公路,沿途森林夹道,空气清新,使大家的旅游有了更好的心情。我们从观景楼往下游览。 都江堰鸟瞰 站在楼台的敞廊上远看都江堰的水利工程,可以看见岷江从山里滚滚而来,在拐弯处被一条像鱼头的长坝一分为二,堤坝这边的江水顺玉垒山脚流到一座孤立的山头前,堤坎矮下去了,而水流都靠着山这边走向远方,这就是都江堰的渠首工程。长堤的头部叫鱼咀,堤尾矮下去那段叫飞沙堰,孤立的山头和玉垒山之间的水道叫宝瓶口。鱼咀、飞沙堰、宝瓶口是都江堰的三大主体工程,鱼咀用于分水,让灌溉的水进内江,多余的水走外江;飞沙堰用于溢洪排沙;宝瓶口用于引流入渠。就是这三部份工程的巧妙配合,奠定了都江堰千古长存的“不坏金身”。今天我们看起来,它们是那样的简单。甚至觉得平凡。其实

都江堰的中文导游词介绍范文5篇 都江堰位于四川省成都市都江堰市城西,坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年(约公元前256~前251,是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程。下面是我搜集都江堰的中文导游词介绍范文5篇,希望对你有所帮助。 都江堰的中文导游词介绍范文(1) 欢迎大家来到这里,下面我来为大家介绍一下! 秦蜀郡太守李冰建堰初期,都江堰名称叫“湔堋”,这是因为都江堰旁的玉垒山,秦汉以前叫“湔山”,而那时都江堰周围的主要居住民族是氐羌人,他们把堰叫做“堋”,所以都江堰就叫“湔堋”。 三国蜀汉时期,都江堰地区设置都安县,因县得名,都江堰称“都安堰”。同时,又叫“金堤”,这是突出鱼嘴分水堤的作用,用堤代堰作名称。 唐代,都江堰改称为“楗尾堰”。因为当时用以筑堤的材料和办法,主要是“破竹为笼,圆径三尺,以石实中,累而壅水”,即用竹笼装石,称为“楗尾”。 直到宋代,在宋史中,才第一次提到都江堰:“永康军岁治都江堰,笼石蛇决江遏水,以灌数郡田。”关于都江这一名称的来源,《蜀水考》说:“府河,一名成都江,有二源,即郫江,流江也。”流江是检江的另一种称呼,成都平原上的府河即郫江,南河即检江,它们的上游,就是都江堰内江分流的柏条河和走马河。《括地志》说:“都江即成都江”。从宋代开始,把整个都江堰水利系统的工程概括起来,叫都江堰,才较为准确地代表了整个水利工程系统,一直沿用至今。[1]

公元前256年秦昭襄王在位期间,蜀郡郡守李冰率领蜀地各族人民创建了都江堰这项千古不朽的水利工程。都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。最伟大之处是建堰两千多年来经久不衰,都江堰工程至今犹存。 随着科学技术的发展和灌区范围的扩大,从1936年开始,逐步改用混凝土浆砌卵石技术对渠首工程进行维修、加固,增加了部分水利设施,古堰的工程布局和"深淘滩、低作堰",“乘势利导、因时制宜”,“遇湾截角、逢正抽心”等治水方略没有改变,都江堰以其“历史跨度大、工程规模大、科技含量大、灌区范围大、社会经济效益大”的特点享誉中外、名播遐方,在政治上、经济上、文化上,都有着极其重要的地位和作用。都江堰水利工程成为世界佳水资源利用的典范。 都江堰的中文导游词介绍范文(2) 都江堰位于四川省成都市都江堰市灌口镇,是中国建设于古代并使用至今的大型水利工程,被誉为“世界水利文化的鼻祖”,是全国著名的旅游胜地。通常认为,都江堰水利工程是由秦国蜀郡太守李冰及其子率众于公元前256年左右修建的,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程,也是全国重点文物保护单位。风景名胜都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。

都江堰 【教学目标】 1.理解文章对都江堰水流的生动描述 2.理解文章运用对比手法突出中心的写法 3.理解作者对李冰父子新修水利,为民造福的功业的高度评价,要使学生从课文中感受古代科学家、实践家李冰的人格魅力,从古代劳动人民的卓越创造中汲取思想精华,学习他们的奋斗和实干精神。4.体会散文融情寓理,思辨色彩鲜明,语言酣畅、灵动,给人以审美的多维享受。 【教学重点】 1.文中对都江堰水流的生动描述 2.多种修辞手法的用法 【教学难点】 文章运用对比手法突出中心的写法 【教学方法】 1.教师引导学生自主学习,做到精读与略读的结合,归纳要点。 2.带着课后练习去阅读,在阅读中加深思考和领悟。 【教学课时】 两课时 【教学过程】 第一课时

教学要点: 1.了解作者。 2.分析第一部对比手法的运用 3.分析第二部分对水流的生动描写 一、导入 四大文学体裁(小说散文戏剧诗歌) 本文是游记(属记叙文) 二、作者: 余秋雨(1946—)浙江余姚人。艺术理论家,散文家,12岁离家到上海求学,入上海晋元中学,学业成绩优秀(该校90周年校庆时,他与丁关根、翁史烈等一起列入该校英才榜)。后考入上海戏剧学院戏剧文学系。因成绩优秀留校执教。 他治学严谨,著述宏富,早年写有《戏剧理论史稿》65万字,后又撰写《中国文化史述》和《艺术创造工程》,从戏剧理论研究转入人类文学的研究。80年代中期,他开始了散文的写作,出版《文化苦旅》和《山居笔记》。《文化苦旅》表现了余秋雨散文独特的文化特质。评论家说他用“理性和感性相融洽的语言之舟,负载着思想的重量,把现代散文推向了一流”。 三、读一读,写一写 颓壁残垣惊悸邈远庇护濡养炫耀规矩精神焕发驯顺众目睽睽遴选浚理长锸官场衮衮挟着 钹磬傩戏韬略怦然心动澄 四、分析课文 (一)师范读第一部分 粗略提问 1.作者在这一部分提到了哪两项工程?

The Dujiangyan Dam, 45km north of Chengdu, is an ancient technological wonder of the country. More than 2000 yers ago, Li Bing(250-200BC),as a local governor of the Shu State, designed this water control and irrigation dam and organized thousands of local people to complete the project to check the Mingjiang River.For many years the river,flooded the Chengdu agricultural area and local farmers suffered a lot from the water disaster. Due to the success of the project, the dam automatically diverts the Mingjiang River and channels it into irrigation canals. For many years the dam has continued to make the most of the water conservancy works。 都江堰大坝45公里,成都北部,是我国的一个古老的技术奇迹。超过2000年前,李兵(250-200bc),为蜀国的地方总督,设计了水利工程和组织当地数千人完成项目检查闽江。多年的河流,淹没了成都的农业区,当地农民遭受水害。由于项目的成功,大坝自动将岷江和渠道进入灌溉渠。多年来,大坝继续发挥水利工程。 Expansion has been undertaken since 1949 and at present the system does a good job of irrigating farming land across 33counties of the western part of Sichuan Province. Local people feel proud of the system becaude it has supported a large amount of people in their daily life。 What makes this system so good? 膨胀已自1949,目前该系统很好地灌溉农业土地在四川省西部33counties。当地人觉得它支持大量的人们在日常生活的系统因为骄傲。 是什么让这个系统很好吗? The system is a large hydraulic water project which consists of three main parts: the Fish Mouth Water-Dividing Dam, the Flying Sand Fence, and the Bottle-Neck Channel。 该系统是一个大型的水利工程,主要由三部分组成:鱼嘴分水大坝,飞砂栅,和瓶颈通道。 The Fish mouth functions to divide the flow of water into an inner river and an outer river. Long ago, when Li Bing worked as the local governor of the Shu State, he found the old river canal was too narrow to hold much water, which often overflowed the banks and caused disastrous flood. Based on natural geographic conditions, he organized the people to build a man-made dam. The whole dam looks like a fish, and the front dam has a circular cone shaped like a fish mouth. It is the dam that channels water into an outer canal and an inner canal. The outer water canal functions as the main stream and holds sixty percent of water in the river. The extra water goes through the inner canal for irrigation in Chengdu areas。 鱼嘴的功能是将水流入内河、外河。很久以前,当李兵作为蜀国的地方总督,他发现古河道太窄,装多少水,往往造成灾难性的洪水泛滥的银行。根据自然地理条件,他组织人民建设一个大坝。整个大坝看起来像鱼,与坝前有一个圆锥形状像鱼嘴。这是水坝,渠道水为外管和内管。外水管功能为主流,占有百分之六十的河水。多余的水通过在成都灌区内管。 The Flying Sand Fence joins the inner and outer canals. The fence functions to

都江堰简介 都江堰全景(资料图片)都江堰,位于四川省都江堰市(原灌县)境内,岷江上的大型引水枢纽工程,也是现有世界上历史最长的无坝引水工程。始建于秦昭王末年(约公元前256~前251),秦蜀守李冰主持兴建。是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。属全国重点文物保护单位。工程以灌溉为主,兼有防洪、水运、城市供水等多种效益。成都平原因此富庶,自古有“天府之国”美称。都江堰始名于宋代,宋以前称都安堰、湔堰或犍尾堰。都江堰水利工程由创建时的鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水口三大主体工程和百丈堤、人字堤等附属工程构成。科学地解决了江水自动分流、自动排沙、控制进水流量等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。两千多年来,一直发挥着防洪灌溉作用。截至1998年,都江堰灌溉范围已达40余县,灌溉面积达到66.87万公顷。 都江堰的工程结构古代都江堰以竹笼、木桩和卵石为主要建筑材料。以竹编笼内填卵石,用来建造鱼嘴、飞沙堰、内外金刚堤和人字堤等工程。每年岁修需更换竹笼一万多条。为了减少每年岁修工程量,历代水工和劳动人民不断谋求工程结构的改造,尤以鱼嘴为重点。元代曾以石料修砌鱼嘴,并

在其顶端铸铁龟;明代修砌鱼嘴,前置铁牛分水;清代复用砌石鱼嘴。这些工程均因基础不稳,未能持久。1936年改以竹笼为基础,前端与两侧护以木桩,其上修筑砌石鱼嘴,工程延续时间较长,直至1974年修外江闸时改建成钢筋混凝土结构。都江堰水利工程充分利用当地西北高、东南低的地理条件,根据江河出山口处特殊的地形、水脉、水势,乘势利导,无坝引水,自流灌溉,使堤防、分水、泄洪、排沙、控流相互依存,共为体系,保证了防洪、灌溉、水运和社会用水综合效益的充分发挥。其最伟大之处是建堰两千多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰的创建,以不破坏自然资源,充分利用自然资源为人类服务为前提,变害为利,使人、地、水三者高度协调统一。都都江堰水利工程成为世界最佳水资源利用的典范。都江堰名称由来秦蜀郡太守李冰建堰初期,都江堰名称叫“湔堋(音:jian peng)”,这是因为都江堰旁的玉垒山,秦汉以前叫“湔山”,而那时都江堰周围的主要居住民族是氐羌人,他们把堰叫做“堋”,都江堰就叫“湔堋”。三国蜀汉时期,都江堰地区设置都安县,因县得名,都江堰称“都安堰”。同时,又叫“金堤”,这是突出鱼嘴分水堤的作用,用堤代堰作名称。 唐代,都江堰改称为“楗尾堰”。因为当时用以筑堤的材料和办法,主要是“破竹为笼,圆径三尺,以石实中,累而壅水”,即用竹笼装石,称为“楗尾”。直到宋代,在宋史中,

5篇介绍四川都江堰的导游词范文 都江堰位于四川省成都市都江堰市城西,坐落在成都平原西部的岷江上,始建于秦昭王末年(约公元前256~前251),是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程,由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成,两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用,使成都平原成为水旱从人、沃野千里的"天府之国",至今灌区已达30余县市、面积近千万亩,是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大水利工程,凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。下面是小编收集整理的5篇介绍四川都江堰的导游词范文,欢迎借鉴参考。 5篇介绍四川都江堰的导游词范文(一) 欢迎各位来到都江堰市游览。现在我们的车正经过宽敞平直的幸福大道转上玉垒山公路,去参观闻名中外的都江堰景区。 大家从成都来,都看到沿途纵横交错的河渠,奔涌着盈盈清水,流淌进远近碧绿的田畴,那就是都江古堰的灌渠。两千多年以来,古堰把滔滔东泻的岷江水引到广袤的成都平原,造就出“天府之国”的富饶和美丽。

在此以前,由于成都平原的地势是西北高,东南低,从高山连绵的松茂峡谷中汹涌而下的浩荡岷江,一到涨水季节,总是顺地势四下漫流,常常给平原生息的远古生灵带来可怕的洪涝灾难。后来经过距今大约三千年前的鳖灵治水,才使这片土地初步得到平安。鳖灵的巨大功绩,使蜀王杜宇把王位让给了他,成为开明王朝的第一位蜀王。 而真正把岷江引进平原,缔造了“益州天府”的大功臣,则是公元前三世纪的蜀郡太守李冰。是他带领人民群众建造了举世无双的都江堰工程,非常科学地实现了导江、防洪、引流灌溉的一系列功效。其后,由于都江堰水利受到历代统治者的重视,设置专门的官员管理,前后有不少为政高明的管理者,又在管理和维护中不断地将积累的经验变成规范性的典章制度,使都江堰历经两千多年一直发挥着巨大的水利功能。因此,说都江堰是孕育出四川天府的第一奇功,闪射出中华民族智慧之光的典范,是毫不夸张的。新中国成立以来,都江堰可说是古堰逢春,灌溉面积已由建国时的200万亩扩展到1000多万亩。都江堰能有此千古长效的伟大功能的奥秘所在。 我想这也是各位今天游览的目的吧!现在,我们走上了景区公路,沿途森林夹道,空气清新,使大家的旅游有了更好的心情。我们从观景楼往下游览。 都江堰鸟瞰 站在楼台的敞廊上远看都江堰的水利工程,可以看见岷江从山里滚滚而来,在拐弯处被一条像鱼头的长坝一分为二,堤坝这边的江水顺玉

都江堰水利工程 都江堰水利工程位于四川成都平原西部都江堰市西侧的岷江上,距成都56公里。建于公元前256年,是战国时期秦国蜀郡太守李冰率众修建的一座大型水利工程,是现存的最古老而且依旧在灌溉农田,造福人民的伟大水利工程。 都江堰水利工程是全世界至今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。这项工程主要有鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程构成,科学地解决了江水自动分流(鱼嘴分水堤四六分水)、自动排沙(鱼嘴分水堤二八分沙)、控制进水流量(宝瓶口与飞沙堰)等问题,消除了水患,使川西平原成为“水旱从人”的“天府之国”。1998年灌溉面积达到到66.87万公顷,灌溉面积已达40余县。 都江堰渠首枢纽主要由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三大主体工程构成。三者有机配合,相互制约,协调运行,引水灌田,分洪减灾,具有“分四六,平潦旱”的功效。 鱼嘴分水堤:“鱼嘴”是都江堰的分水工程,因其形如鱼嘴而得名,位于岷江江心,把岷江分成内外二江。西边叫外江,俗称“金马河”,是岷江正流,主要用于排洪;东边沿山脚的叫内江,是人工引水渠道,主要用于灌溉。 飞沙堰:“泄洪道”具有泄洪排沙的显著功能,故又叫它“飞沙堰”。飞沙堰是都江堰三大件之一,看上去十分平凡,其实它的功用非常之大,可以说是确保成都平原不受水灾的关键要害。飞沙堰的作用主要是当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出;如遇特大洪水的非常情况,它还会自行溃堤,让大量江水回归岷江正流。另一作用是“飞沙”,岷江从万山丛中急驰而来,挟着大量泥沙,石块,如果让它们顺内江而下,就会淤塞宝瓶口和灌区。古时飞沙堰,是用竹笼卵石堆砌的临时工程;如今已改用混凝土浇铸,以保一劳永逸的功效。宝瓶口:宝瓶口起"节制闸"作用,能自动控制内江进水量,是前山(今名灌口山、玉垒山)伸向岷江的长脊上凿开的一个口子,是人工凿成控制内江进水的咽喉,因它形似瓶口而功能奇持,故名宝瓶口。留在宝瓶口右边的山丘,因与其山体相

《都江堰》教案 【教学目标】 1.识记作家及主要作品,了解余秋雨文化散文的特点。 2.阅读文本,理清文章的写作脉络,整体把握文本结构。 3.理解文本通过写都江堰来些李冰、写文化精义的启示和反思。 4.学习文中对比手法的应用。 5.品味作品中具有深刻含义的句子。 6.情感态度与价值:体会文中蕴含的深厚的文化意蕴,培养正确的价值观。 【教学重点、难点】 1.理解作者对李冰父子为政思想的评论,体会文中深厚的文化意蕴。 2.品味作品中含义丰富的句子,并加以阐释。 【教学设计】 1.本文篇幅较长,但却以标题形式将文本划为四大部分,在整体把握文意时应先了解标题的作用,并逐个概括标题大内容,从而理清文章的脉络。把握余秋雨文化散文的特点。2.通过抓住文段的中心句,来概括文段的内容和文章主旨。 【教学时数】两课时 【教学过程】 第一课时 一、导入新课 我们都喜欢游览名胜古迹,是什么吸引了我们呢?是风景吗?不全是,吸引我们的更多的是当地的美丽的传说与相关的故事,而在所有这些后面都寄托着一种精神。文物也好,古迹也好,都寓含着一种精神,一种文化。打开我们的美术鉴赏这本书,同学们挥发现有关建筑方面的图画,介绍某种建筑队特点和意蕴,这就是建筑文化。如果说故宫是皇权政治的符号,那么周庄则代表平民生命的形态;如果说布达拉宫是虔诚宗教崇拜意识,那么扬州个圆则是淡泊雅致文人情怀;如果说天一阁能读出文化保存和流传的悲壮,道士塔能读出文明北销毁的悲哀,那么读了都江堰,你又有何感受呢?它的文化精义又是什么?今天在这个天朗气清,惠风和畅的日子里,就让我们一起走近余秋雨,走进四川灌县,去感受都江堰的精神意蕴。 二、介绍余秋雨及总结其文化散文的特点:

四川省都江堰水利工程管理条例 (1997年6月16日四川省第八届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,根据2003年11月28日四川省第十届人民代表大会常务委员会第六次会议《四川省人民代表大会常务委员会关于修改〈四川省都江堰水利工程管理条例〉的决定》修正,2019年11月28日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订)。 第一章总则 第一条为了加强都江堰水利工程和都江堰灌区水源的管理,保护世界遗产,发挥水利工程的社会效益、经济效益和生态效益,促进灌区经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国水法》等有关法律法规,结合都江堰灌区实际,制定本条例。 第二条本条例所称都江堰水利工程,是指渠首枢纽(含岷江关口至青城桥河段,下同)以及各级引水、输水、蓄水、提水等工程和各类配套设施。 所称都江堰灌区,是指由省人民政府水行政主管部门编制并由省人民政府、国务院水行政主管部门审查批准的都江堰灌区总体规划划定的范围。 所称都江堰灌区水源,是指都江堰渠首以上的岷江径流、灌区边沿溪河径流、区间径流及地下水。 第三条在都江堰灌区(以下简称灌区)范围内从事涉及水利工程的建设、管理与保护、调度与供水、用水与节水等活动,适用本条例。 第四条都江堰水利工程的建设和维护,实行谁受益谁负担的原则。 都江堰水利工程的建设和维护经费保障制度由省人民政府水行政主管

部门会同财政主管部门按照有关规定另行制定。 第五条都江堰水利工程实行统一管理和分级管理、专业管理和群众管理相结合的管理体制。 省人民政府水行政主管部门负责都江堰水利工程的统一管理,其设立的省都江堰水利工程管理单位,具体承担渠首枢纽、干渠(河)、分干渠(河)、各支渠(河)分水枢纽及跨设区的市支渠(河)等水利工程的管理维护工作。 设区的市人民政府水行政主管部门负责本行政区域内有关都江堰水利工程的水事管理和跨县支渠的管理,并负责指导协调辖区内支渠(河)分水枢纽以下水利工程的管理。 县(市、区)人民政府水行政主管部门负责本行政区域内有关都江堰水利工程的水事管理和支渠(河)分水枢纽以下水利工程的管理,负责组织、指导群众性的用水管理工作。 第六条省人民政府应当加强对灌区管理工作的领导,建立灌区工作协调联动机制,统筹解决灌区水利工程建设、管理、保护和水资源配置等重大问题。省人民政府水行政主管部门健全灌区事务协商管理制度。 灌区内设区的市、县(市、区)人民政府应当按照管理权限加强对本行政区域内工程管理和保护工作的领导,保障工程的安全和正常运行,加强技术创新,提高现代化管理水平。 第七条灌区防汛抗旱工作实行地方各级人民政府行政首长负责制,统一指挥、分级分部门负责。 地方各级人民政府水行政主管部门应当加强灌区水情监测预警、工程运行安全、供水调度保障等工作,按照职责做好防汛抗旱有关工作。

都江堰水利工程 摘要:都江堰水利工程不仅在四川在全国甚至整个水利历史地位中到占有举足轻重的位置,它的整个设计遵从的是道家因势利导的哲学思想,采用科学的方法按照河流动力学的基本原理发挥着防洪灌溉的作用,成就了成都的天府之国的美誉。作为四川人又是水利专业的学生都很有必要对其工作机理有个比较清楚的认识,看见一些报道讲很多人去都江堰参观旅游因为没有专业人士的讲解不能感受到这项工程的意义价值在哪,觉得无趣,希望通过这次论文让自己成为一个比较内行的人,下次去都江堰旅游的时候不仅自己可以更好的领略都江堰水利工程的魅力也可以和其他人分享分享。 关键词:都江堰;河流动力学;分流;排沙;

一工程介绍 注:在都江堰水利工程修建之前成都平原灌溉得不到满足,造成旱灾,而岷江河道汛期径流量过大发生洪灾,因此想出修建水利工程将岷江江水引到成都平原的办法,防洪减旱,乘势利导,自流灌溉。 (一)第一期工程:宝瓶口 注:修建宝瓶口的目的主要是想将岷江江水分流部分进入成都平原,防洪减旱。 工程:以烧石开山为主的传统办法, 把石头烧破裂以后, 将碎石推入江中, 形成水道, 因而建成了宝瓶口。玉垒山向西伸进岷江的这一块山尾巴,用人工开凿岩石,给拦腰截断,形成一个向东的分水口,也就是都江堰工程的第一部分宝瓶口,留在江心的那一块山体,就叫做“离堆”,有了宝瓶口,岷江一分为二,

可以分一部分江水向东,灌溉成都平原了。 分析: 1、“热胀冷缩原理”——宝瓶口修建时由于那时还未发明炸药,必须采用人工开山的办法,而当时的人们能想出用火烧石,利用热胀冷缩的原理加快工程进度,是一个很了不起的科学方法。 2、弯曲河道的水流运动及河床演变——弯道水流的动力轴线,主要特点:在弯道进口段或上游过渡段,偏靠凹岸;随水位流量变化,主流线低水傍岸,高水居中。所以在枯水期水流傍向凹岸宝瓶口水量不足。 (二)第二期工程:鱼嘴 注:在宝瓶口修建之后,虽然起到了一定程度上的分流和灌溉的作用,成都平原干旱得到一定缓解,但是由于东都地势较西部高江水难以流入宝瓶口,因此开始进行二期工程鱼嘴。 工程:在枯水期,江水不爱往东而流,成都平原得不到灌溉。于是在江心的“离堆”向上游方向,修筑一个几百米长的大堤,这个大堤就叫做“金刚堤”,金刚堤迎着上游江水的头部,就叫做“鱼嘴”。从“鱼嘴”到“离堆”之间的金刚堤,就等于把岷江水进一步一分为二,西面的原有岷江河道,叫做“外江”;东面的河道,叫做“内江”。其中“内江”有人工导流渠的意思,每年到了枯水期,就组织人工,对“内江”进行掏挖,挖得比外江低,这样,就解决了枯水期江水不爱流入宝瓶口的问题。同时,内江在凹岸,外江在凸凹又刚好解决了泥沙

四川省,成都市,都江堰市2009-2013年旅游业统计数据 ---摘自各年度统计公报 2008-2013四川省旅游业统计数据: 2009年旅游业强劲恢复并超过震前水平。全年实现旅游总收入1472.5亿元,增长34.8%。接待入境旅游者85.0万人次,增长21.5%,实现旅游外汇收入2.9亿美元,增长25.4%;接待国内游客2.19亿人次,增长25.6%,实现国内旅游收入1452.8亿元,增长34.8%。旅游总收入、国内旅游收入、国内旅游人次数与震前2007年相比,分别增长21.0%、23.1%、18.1%。 2010年四川旅游业呈现良好的发展态势,国内旅游市场、入境旅游市场、出境旅游市场均保持较高增速。全省实现旅游总收入1886.1亿元,比上年增长28.1%。全省接待国内旅游者2.71亿人次,增长23.8%;实现国内旅游收入1862.03亿元,增长28.2%。全省共接待入境旅游者104.93万人次,增长26.5%;实现旅游外汇收入3.54亿美元,增长21.5%。全省累计出境游客总人数为47.5万人,增长74.1%。其中,前往香港旅游人数为11.55万人,增长37.1%;前往澳门人数为6.91万人,增长42.9%

2011年旅游业呈现良好发展态势。全年实现旅游总收入2449.2亿元,比上年增长29.9%。接待国内旅游者3.5亿人次,增长28.9%;实现国内旅游收入2410.6亿元,增长29.5%。接待入境旅游者163.97万人次,增长55.9%;实现旅游外汇收入5.9亿美元,增长67.8%。全省累计出境游客总人数为56.9万人,增长19.7%。其中,前往香港旅游人数为12.86万人,增长11.3%;前往澳门旅游人数为8.49万人,增长22.6%。 2012年全年实现旅游总收入3280.3亿元,比上年增长33.9%。其中,接待国内旅游者4.4亿人次,增长24.2%;实现国内旅游收入3229.8亿元,增长34.0%。接待入境旅游者227.3万人次,增长25.1%;实现旅游外汇收入8.0亿美元,增长26.5%。全省累计出境游客总人数为76.8万人,增长35.1%。其中,前往香港旅游人数为19.0万人,增长47.4%;前往澳门人数为12.9万人,增长51.9%。 2013全年接待国内旅游者4.9亿人次,比上年增长12.1%;国内旅游收入3830.0亿元,增长18.6%。接待入境旅游者209.6万人次,下降7.8%;实现旅游外汇收入7.6亿美元,下降 4.3%。全省累计出境游客总人数为74.2万人,增长

都江堰余秋雨 重庆市垫江中学校张孝莲 教学目的: 1、理解文章对都江堰水流的生动描述 2、理解文章运用对比手法突出中心的写法 教学重点: 文中对都江堰的描述。 教学难点: 文章运用对比手法突出中心的写法。 教学安排:一课时 [导读材料] 1、名人零距离 余秋雨(1946—)浙江余姚人。艺术理论家,散文家,12岁离家到上海求学,入上海晋元中学,学业成绩优秀(该校90周年校庆时,他与丁关根、翁史烈等一起列入该校英才榜)。后考入上海戏剧学院戏剧文学系。因成绩优秀留校执教。 他治学严谨,著述宏富,早年写有《戏剧理论史稿》65万字,后又撰写《中国文化史述》和《艺术创造工程》,从戏剧理论研究转入人类文学的研究。80年代中期,他开始了散文的写作,出版《文化苦旅》和《山居笔记》。《文化苦旅》表现了余秋雨散文独特的文化特质。评论家说他用“理性和感性相融洽的语言之舟,负载着思想的重量,把现代散文推向了一流”。 2、都江堰简介及李冰 都江堰在四川省灌县城西北岷江上游,距成都市59公里。是我国古代创建的一项伟大的水利工程。早已闻名中外。在历代兴建的千百座大型水利灌溉工程中,至今还完好地使用着的,也首推都江堰。 都江堰大约兴建于公元前256年—公元前251年。战国秦昭王时蜀郡守李冰领导当地人民完成了这一巨大工程的建设。岷江水流湍急,波涛汹涌,进入成都平原后,流速陡降,易淤易决。这项工程建成后,化险为夷,变害为利,不但能够防洪和灌田,还能行船和漂运岷山木材。晋代人所著《华阳国志》在评价这一工程时说:自从修了都江堰,川西平原变得“水旱从人,不知饥馑。沃野千里,世号陆海”,被称为“天府之国”。

李冰,战国时期水利家,约公元前256-前251年被秦诏王任为 蜀郡守,他征发民工在岷江流域兴办多项水利工程,以都江堰最为著名,他还主持了凿平青衣江的溷崖(四川夹江县境内)。 3、名家点评 马力:余秋雨散文之所以在当代中国,包括港台地区,拥有巨大的读者群,而且屡屡高悬于海内外畅销书之榜首,……余氏散文创造性地在历史与文学之间找到了契合点,在文化学者与人民大众之间架起了一座沟通的桥梁,在历史与现实之间、现实与理想之间,纵横捭阖地进行了富于时代意义的思想驰骋。他是我们这个时代里真正被大众认可的作家、学者。《余秋雨现象批判——也是一种遗憾》 [课前预习] 1、通读课文一遍,给加点的字注音或根据音节写汉字。 劲.厉()邈远 ..()汩汩 ..()庇.护()濡.养()浸.润()修缮.()惊悸.()骚.动()伏龙观.()可掬.可捧()恼.怒 ()强悍.()遴.选()浚.理()长锸.()圭臬 ..()韬.略 ()澄.彻()蛮吓.()诘.问()怦.然心动()衮衮 ..诸公()tuí()壁残yuán()众目kuíkuí()废chí()典jí( )胡guàng()ǎi()然 2、通读课文第二遍,划出各部分的中心句,并为每部分拟一个小标题。 [教学过程] 一、导入新课 我们都喜欢游览名胜古迹,是什么吸引了我们呢?是风景吗?不全是,吸引我们的更多的是当地的美丽的传说与相关的故事,而在所有这些后面都寄托着一种精神。文物也好,古迹也好,都寓含着一种精神,一种文化。打开我们的美术鉴赏这本书,同学们会发现有关建筑方面的图画,介绍某种建筑的特点和意蕴,这就是建筑文化。如果说故宫是皇权政治的符号,那么周庄则代表平民生命的形态;如果说布达拉宫是虔诚宗教崇拜意识,那么扬州个园则是淡泊雅致文人情怀;如果说天一阁能读出文化保存和流传的悲壮,道士塔能读出文明被销毁的悲哀,那么读了都江堰,你又有何感受呢?它的文化精义又