腰椎前路减压融合术或腰椎后路减压融合术 护理常规 一、专科评估 1、术前评估: ①心理状况:评估病人对疾病的认知程度,有无紧张、恐惧、焦虑等不良情绪。 ②一般评估:意识、生命体征、皮肤完整性、肢体活动、饮食、排泄睡眠等情况。 ③专科评估:疼痛、感觉异常、肌力下降、行走不稳、腰部活动受限、 会阴感觉及二便控制力改变、性功能改变、严重时截瘫。 ③营养状况:有无贫血、低蛋白血症及患者的进食情况。 ④既往史、近期手术史、目前用药情况。 ⑤患者对疾病的认知程度,有无焦虑、恐惧等。 ⑥用药情况,药物的作用及副作用及不良反应。 ⑦安全管理:评估跌倒、坠床、压疮、导管等高危因素。 2、术后评估 ①手术情况:手术方式、术中出血、输血、麻醉等 ②一般评估:意识、生命体征、皮肤完整性、静脉穿刺情况及带入液体(血)、镇痛泵等。 ③特殊评估:a、患者的活动能力,观察下肢感觉运动情况,并与术 前作比较。 b、观察切口疼痛、下肢放射痛情况。 c、腰椎前路手术后观察腹部体征、肠鸣音、排气排便 时间。 ④重点评估:a、切口敷料、引流管通畅及引流液的量、颜色、性状、 切口愈合情况等。 b、留置导尿,尿液的量、颜色、性状;拔除尿管后排尿 的情况。 ⑤营养状况:患者的进食情况及有无贫血、低蛋白血症。 ⑥患者心理状态:有无焦虑、失眠、对活动的注意事项了解程度及配

合情况。 ⑦用药情况,药物的作用、副作用及不良反应。 ⑧特殊检查结果:病理及各种特殊检查结果等。 ⑨自理能力评估。 ⑩安全管理:评估跌倒、坠床、压疮、导管等高危因素。 二、术前护理: 1、体位与活动:①腰突症或腰椎滑脱患者适当行走,注意安全,防 坠床跌倒。 ②腰椎结核、腰椎肿瘤需按医嘱卧床休息。 ③腰椎骨折绝对卧床,轴线翻身,搬运时腰部固定 制动,保持躯体不扭曲。 2、饮食:以高蛋白、高维生素、高热量饮食为主,多吃新鲜蔬菜 和水果,糖尿病者控制饮食及水果,多饮水。 3、心理护理:保持良好的心态,正确对待疾病,积极配合治疗。 4、呼吸道护理:劝服戒烟戒酒,有肺部疾病尽早治疗。指导作深呼 吸及有效咳嗽,预防感冒。 5、疼痛护理:评估疼痛,密切观察,指导患者卧床休息,腰部制 动,理疗,必要时尽早给药,观察止痛效果。有效控制 疼痛,保证足够的睡眠。 6、安全护理:患者有感觉异常,肌力下降,行走不稳等须注意安 全,防坠床防跌倒,避免热敷,防烫伤。根据风险评 估结果采取相应的安全措施。 7、排便护理:①截瘫患者排尿障碍给予留置导尿,注意预防尿路感 染。 ②如有便秘,可使用开塞露纳肛。 ③大便失禁,注意保护肛周皮肤。 8、做好术前准备及指导,完善常规检查 ①练习轴线翻身运动及功能锻炼方法。 ②床上练习大小便。 ③腰椎前路手术患者术前晚需灌肠。 9、安全管理:根据风险评估结果采取相应的安全措施。

微创腰椎椎间固定融合 术:M I S T L I F介绍 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

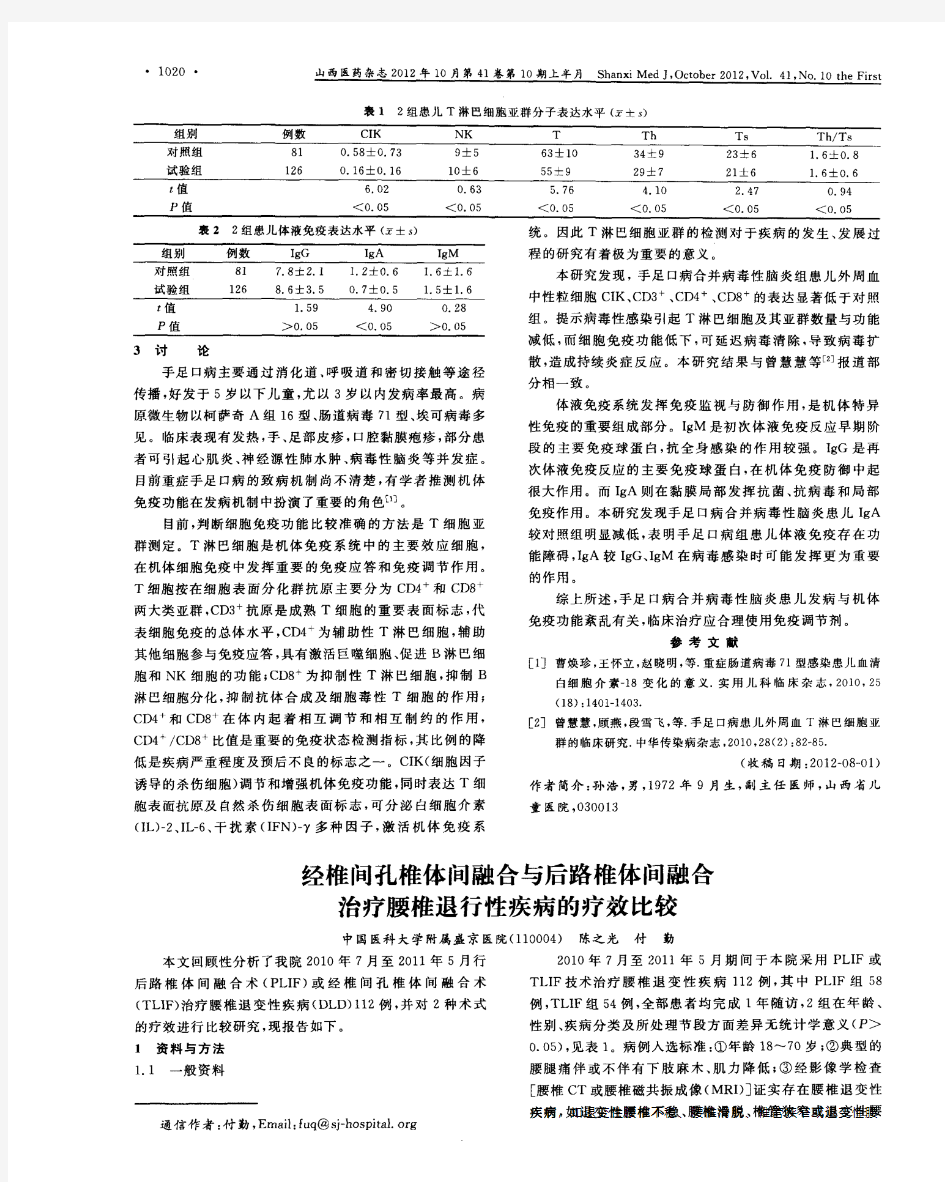

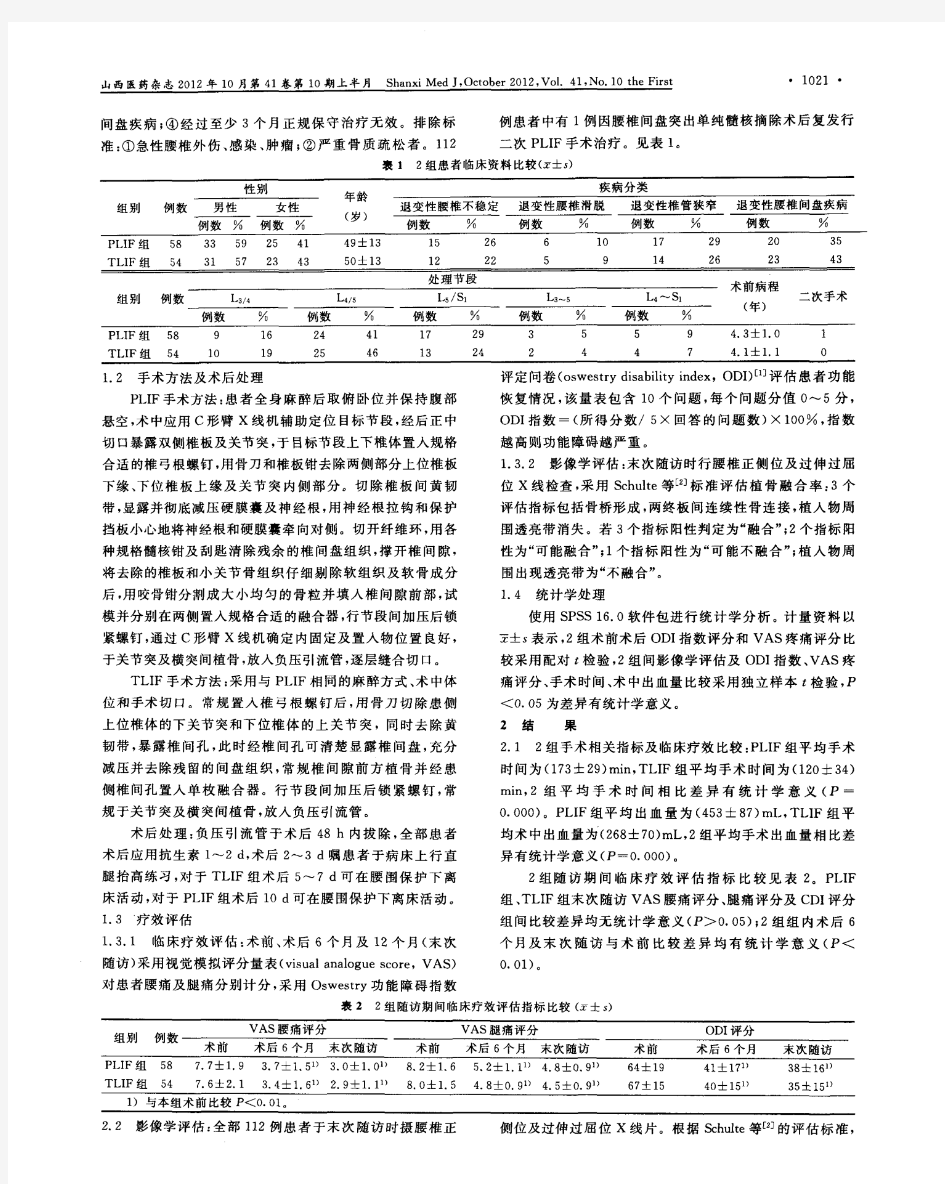

微创腰椎椎间固定融合术:MIS TLIF介绍 经腰椎后路的椎间融合术(PLIF)诞生于上个时间50年代,由于椎间融合具有充分的植骨融合床、丰富的血液供应以及良好的生物力学环境,因而融合率明显提高,临床疗效也随之改善。但是PLIF手术术中需要腰椎两侧广泛的椎旁肌剥离,导致椎旁肌术后一定程度的失神经改变;需要切除两侧更多的后方结构,如椎板,椎间小关节等;技术上需要对双侧神经根进行一定的牵拉,增加了神经根损伤的几率。1982年Harms等提出经椎间孔入路腰椎椎间融合技术(TLIF),术中一般不必牵拉神经根,这些技术上的优势使得TLIF技术获得迅速推广。但是手术的肌肉入路并没有改变,开放腰椎后路TLIF手术对肌肉的损伤的缺点仍然影响着TLIF手术的远期疗效。 与腰椎融合技术同步发展的是微创脊柱外科技术MIS。1997年,Foley和Smith提出管状牵开器技术,解决了脊柱后路的微创入路问题,减少了腰椎后路常规手术对椎旁肌的牵拉和剥离。2001年,Foley提出经皮椎弓根螺钉技术,微创腰椎椎间融合技术应运而生。2002年,Koo首先报道微创经腰椎后路椎间融合技术(MIS-PLIF),2003年,Foley首先报道了微创经椎间孔入路腰椎椎间融合(MIS-TLIF)技术。经过近10年的发展,MIS-TLIF在手术技术、适用指征等方面得到不断充实和完善,并为越来越多的脊柱外科医生所接受。 手术适应征 1.症; 2.复发性椎间盘突出症; 3.症; 4.腰椎退变性侧、后凸。 经过在国内外脊柱中心的学习和参加相关学术会议和研究了相关资料,作者在全面掌握了微创腰椎椎间固定融合术:MIS TLIF技术的基础上,对微创腰椎椎间固定融合术的器械和技术作出改良,使得学习曲线大大降低,在保留原有技术优势的基础上,减低了手术时间和费用,一方面使得更多的医生可以掌握该项技术,另一方面能够使得更多的患者受益。 :全麻。 体位:俯卧于标准手术台。 手术技术 1.减压 在C臂透视辅助下决定手术切口。标记两侧的椎间小关节,在正位相,标记出手术椎间隙上下的椎弓根位置。最后标记上下椎弓根外侧的连线。在此连线上做手术切口。切口长2-3cm,一般位于正中线旁开2指处。切开深筋膜后,在椎旁肌外侧沿Wiltse入路分离间隙。放置逐级牵开管道,完成扩张后,工作通道底部置于椎间小关节复合体,旋紧固定臂。对于单侧神经根致压者,切口选在症状侧。切除下关节突及部分上关节突,完全显露椎间孔,解除神经压迫。如病人存在中央椎管狭窄或对侧侧方椎管狭窄,可将手术床向对侧倾斜,并将工作通道向内倾斜,可清晰显露增厚的黄韧带及增生的,以椎板咬骨钳或带弧度高速磨钻实现充分减压。 2.椎间隙准备和椎间融合

通道下腰椎前路减压融合术或腰椎后路减压融合术护理常规 一、专科评估 1、术前评估: ①心理状况:评估病人对疾病的认知程度,有无紧张、恐惧、焦虑等不良情绪。 ②一般评估:意识、生命体征、皮肤完整性、肢体活动、饮食、排泄睡眠等情况。 ③专科评估:疼痛、感觉异常、肌力下降、行走不稳、腰部活动受限、会阴感觉及二便控制力改变、性功能改变、严重时截瘫。 ③营养状况:有无贫血、低蛋白血症及患者的进食情况。 ④既往史、近期手术史、目前用药情况。 ⑤患者对疾病的认知程度,有无焦虑、恐惧等。 ⑥用药情况,药物的作用及副作用及不良反应。 ⑦安全管理:评估跌倒、坠床、压疮、导管等高危因素。 2、术后评估 ①手术情况:手术方式、术中出血、输血、麻醉等 ②一般评估:意识、生命体征、皮肤完整性、静脉穿刺情况及带入液体(血)、镇痛泵等。 ③特殊评估:a、患者的活动能力,观察下肢感觉运动情况,并与术前作比较。 b、观察切口疼痛、下肢放射痛情况。 c、腰椎前路手术后观察腹部体征、肠鸣音、排气排便时间。 ④重点评估:a、切口敷料、引流管通畅及引流液的量、颜色、性状、切口愈合情况等。 b、留置导尿,尿液的量、颜色、性状;拔除尿管后排尿的情况。 ⑤营养状况:患者的进食情况及有无贫血、低蛋白血症。 ⑥患者心理状态:有无焦虑、失眠、对活动的注意事项了解程度及配二、术前护理: 1、体位与活动: ①腰突症或腰椎滑脱患者适当行走,注意安全,防坠床跌倒。 ②腰椎结核、腰椎肿瘤需按医嘱卧床休息。 ③腰椎骨折绝对卧床,轴线翻身,搬运时腰部固定 制动,保持躯体不扭曲。

2、饮食:以高蛋白、高维生素、高热量饮食为主,多吃新鲜蔬菜 和水果,糖尿病者控制饮食及水果,多饮水。 3、心理护理:保持良好的心态,正确对待疾病,积极配合治疗。 4、呼吸道护理:劝服戒烟戒酒,有肺部疾病尽早治疗。指导作深呼吸及有效咳嗽,预防感冒。 5、疼痛护理:评估疼痛,密切观察,指导患者卧床休息,腰部制 动,理疗,必要时尽早给药,观察止痛效果。有效控制疼痛,保证足够的睡眠。 6、安全护理:患者有感觉异常,肌力下降,行走不稳等须注意安全,防坠床防跌倒,避免热敷,防烫伤。根据风险评 估结果采取相应的安全措施。 7、排便护理: ①截瘫患者排尿障碍给予留置导尿,注意预防尿路感染。 ②如有便秘,可使用开塞露纳肛。 ③大便失禁,注意保护肛周皮肤。 8、做好术前准备及指导,完善常规检查 ①练习轴线翻身运动及功能锻炼方法。 ②床上练习大小便。 ③腰椎前路手术患者术前晚需灌肠。 9、安全管理:根据风险评估结果采取相应的安全措施。 三、术后护理: 1、体位与活动体位:根据麻醉和手术部位安置合适体位。

一、传统手术 腰椎后外侧融合术(posterolateral lumbar fusion,PLF) 腰椎椎体间融合术(lumbar interbody fusion,LIF) 前路腰椎椎体间融合术(anterior lumbar interbody fusion,ALIF) 后路腰椎体间融合术 (posterior lumbar interbody fusion, PLIF) 经椎间孔腰椎椎间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF) 经横突间腰椎椎体间融合术(intertransverse lumbar interbody fusion,ILIF) 二、微创手术 LISS:脊柱微创手术(在传统脊柱手术的基础上通过改进技术达到微创目的,如在特制的管道或撑开 器等器械或新技术的辅助下小切口完成传统手术)(less invasive spine surgery,LISS) MISS:脊柱微创手术(在内窥镜辅助下的脊柱手术)(minimally invasive spine surgery, MISS) 经皮椎间孔镜下腰椎间盘切除术(Percutaneous lumbar intervertebral foramen microscopic resection ,PELD) 微创经椎间孔椎间融合术(minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion ,MIS TLIF) 腰椎微创极外侧椎体间融合术Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) 直接外侧椎体间融合术 Direct Lateral Interbody Fusion,DLIF 轴向腰椎椎体间融合术(axial lumbar interbody fusion,Axial-LIF)

经椎间孔腰椎间融合治疗腰椎退行性不 稳的临床研究 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 作者:王树海付国权纪福利赵艳军王虎王刚石蛟颜国飞 【摘要】目的探讨经椎间孔腰椎融合(TLIF)治疗腰椎退行性不稳的临床疗效及优缺点。方法回顾分析2005年1月至2009年10月收治且获1.5年以上随访的腰椎退行性不稳患者47例,所有病例均行后路TLIF结合PLIF手术治疗,其中男28例,女19例,年龄45-69岁,平均58.3岁,病程2个月-15年,不稳节段,单节段33例,L4/L5/S1双节段9例,L2/L3/L4/L5,L3/L4/L5/S1三节段各2例,L1/L2/L3/L4/L5四节段1例。对有椎管及神经根管狭窄的节段行PLIF手术,对没有椎管狭窄的节段保留棘上,棘间韧带及椎板的完整性,行TLIF手术,对此组病例的临床疗效,椎体融合率及退行性侧弯的矫正程度进行评价。结果全部47例均获随访,时间1-4年,平均18个月。按照JOA下腰痛29分法评定标准(包括症状、体征、日常生活动作和膀胱功能等方向)评估临床疗效,由术前平均

(11.7±6.5)分到最后一次随访的平均(22.7±11.6)分,其中优32例,良13例,可2例,优良率占95.7%。结论在退行性腰椎不稳的治疗中,经椎间孔入路腰椎融合临床疗效好,椎间融合率高,是一种值得推广的办法。 【关键词】经椎间孔入路椎间融合术退行性腰椎不稳临床研究 退变性腰椎疾患是中老年人常见疾病,伴有椎间盘退变(突出)和椎管狭窄,严重影响患者生活质量,近年来日趋加重的人口老年化趋势,使该疾病逐年增多。其特点是:站立和行走时引起腰痛和下肢痛,腰部过伸时这种症状加重。[1]此类患者多伴有腰椎不稳,单纯的后路减压术常不能达到理想的效果。我科自2005年1月至2009年6月采用经椎间孔入路腰椎融合术(transforminallumbarinterbodyfusion TLIF)治疗腰椎退行性不稳47例,经随访观察,疗效满意,现报告如下。 1临床资料 1.1一般资料 本组患者共47例,其中男28例,女19例,年龄45-69岁,平均58.3岁,病程2个月到15年,所有患者均经术前MRI检查示有腰椎间盘突出和(或)腰椎管狭窄,并经CT、腰椎正侧、双斜、过伸、过屈位X线片确认无狭部裂及Ⅱ度以上的滑脱,符合腰椎退行性不稳的诊断范围。患者均有腰痛,间歇性跛行(出现跛行症状距离50米-800米)伴一侧或双侧下肢疼痛,相应支配节段感觉减退,少部分患者有马尾综合征表现。其中不稳节段单节段L5/S114例,

学习资料 一、传统手术 腰椎后外侧融合术(posterolateral lumbar fusion,PLF) 腰椎椎体间融合术(lumbar interbody fusion,LIF) 前路腰椎椎体间融合术(anterior lumbar interbody fusion,ALIF) 后路腰椎体间融合术 (posterior lumbar interbody fusion, PLIF) 经椎间孔腰椎椎间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF) 经横突间腰椎椎体间融合术(intertransverse lumbar interbody fusion,ILIF) 二、微创手术 LISS:脊柱微创手术(在传统脊柱手术的基础上通过改进技术达到微创目的,如在特制的管道或撑开器等器械或新技术的辅助下小切口完成传统手术)(less invasive spine surgery,LISS) MISS:脊柱微创手术(在内窥镜辅助下的脊柱手术)(minimally invasive spine surgery, MISS) 经皮椎间孔镜下腰椎间盘切除术(Percutaneous lumbar intervertebral foramen microscopic resection ,PELD) 微创经椎间孔椎间融合术(minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion ,MIS TLIF) 腰椎微创极外侧椎体间融合术Extreme Lateral Interbody Fusion (XLIF) 直接外侧椎体间融合术 Direct Lateral Interbody Fusion,DLIF 轴向腰椎椎体间融合术(axial lumbar interbody fusion,Axial-LIF) 仅供学习与参考

微创腰椎椎间固定融合术:MIS TLIF介绍 经腰椎后路的椎间融合术(PLIF)诞生于上个时间50年代,由于椎间融合具有充分的植骨融合床、丰富的血液供应以及良好的生物力学环境,因而融合率明显提高,临床疗效也随之改善。但是PLIF手术术中需要腰椎两侧广泛的椎旁肌剥离,导致椎旁肌术后一定程度的失神经改变;需要切除两侧更多的后方结构,如椎板,椎间小关节等;技术上需要对双侧神经根进行一定的牵拉,增加了神经根损伤的几率。1982年Harms等提出经椎间孔入路腰椎椎间融合技术(TLIF),术中一般不必牵拉神经根,这些技术上的优势使得TLIF技术获得迅速推广。但是手术的肌肉入路并没有改变,开放腰椎后路TLIF手术对肌肉的损伤的缺点仍然影响着TLIF手术的远期疗效。 与腰椎融合技术同步发展的是微创脊柱外科技术MIS。1997年,Foley和Smith提出管状牵开器技术,解决了脊柱后路的微创入路问题,减少了腰椎后路常规手术对椎旁肌的牵拉和剥离。2001年,Foley提出经皮椎弓根螺钉技术,微创腰椎椎间融合技术应运而生。2002年,Koo首先报道微创经腰椎后路椎间融合技术(MIS-PLIF),2003年,Foley首先报道了微创经椎间孔入路腰椎椎间融合(MIS-TLIF)技术。经过近10年的发展,MIS-TLIF在手术技术、适用指征等方面得到不断充实和完善,并为越来越多的脊柱外科医生所接受。 手术适应征 1.腰椎滑脱症; 2.复发性椎间盘突出症; 3.腰椎管狭窄症; 4.腰椎退变性侧、后凸。 经过在国内外脊柱中心的学习和参加相关学术会议和研究了相关资料,作者在全面掌握了微创腰椎椎间固定融合术:MIS TLIF技术的基础上,对微创腰椎椎间固定融合术的器械和技术作出改良,使得学习曲线大大降低,在保留原有技术优势的基础上,减低了手术时间和费用,一方面使得更多的医生可以掌握该项技术,另一方面能够使得更多的患者受益。麻醉:全麻。 体位:俯卧于标准手术台。 手术技术 1.减压 在C臂透视辅助下决定手术切口。标记两侧的椎间小关节,在正位相,标记出手术椎间隙上下的椎弓根位置。最后标记上下椎弓根外侧的连线。在此连线上做手术切口。切口长2-3cm,一般位于正中线旁开2指处。切开深筋膜后,在椎旁肌外侧沿Wiltse入路分离间隙。放置逐级牵开管道,完成扩张后,工作通道底部置于椎间小关节复合体,旋紧固定臂。对于单侧神经根致压者,切口选在症状侧。切除下关节突及部分上关节突,完全显露椎间孔,解除神经压迫。如病人存在中央椎管狭窄或对侧侧方椎管狭窄,可将手术床向对侧倾斜,并将工作通道向内倾斜,可清晰显露增厚的黄韧带及增生的骨赘,以椎板咬骨钳或带弧度高速磨钻实现充分减压。 2.椎间隙准备和椎间融合

[摘要] 目的比较腰椎后外侧融合术和腰椎后路椎体间融合术治疗腰椎间盘突出症的临床效果。方法选择河北大学附属医院2009年9月~2011年8月收治的腰椎间盘突出症患者106例作为研究对象,按照不同手术方案分为两组,采用腰椎后外侧融合术治疗的52例作为A组,采用腰椎后路椎体间融合术治疗的54例作为B组,比较两种手术方案的治疗情况。结果 A组的总有效率为84.6%,明显低于B组的98.1%,组间差异有统计学意义(P 0.05);B组的椎间高度、节段角度恢复情况均明显优于A组,组间差异均有统计学意义(P 0.05)。结论腰椎后路椎体间融合术治疗腰椎间盘突出症能够获得更佳的临床效果且安全性可靠,能更有效地改善椎体间融合情况,有利于患者的康复。 中国论文网 [关键词] 腰椎间盘突出症;腰椎后外侧融合术;腰椎后路椎体间融合术 [中图分类号] R681.5 [文献标识码] A [文章编号] 1673-7210(2013)02(b)-0056-03 腰椎间盘突出症是临床常见的骨科疾病之一,是引起腰腿痛最主要的原因,常给患者的生活和工作带来诸多痛苦,甚至造成残疾,丧失劳动能力,需要积极治疗[1-2]。目前手术治疗是主要的治疗方案之一,临床工作者一直积极探求最佳的手术方式,笔者借助本研究比较两种不同手术方案治疗腰椎间盘突出症的临床效果,现将病例资料进行总结分析: 1 资料与方法 1.1 一般资料 选择河北大学附属医院2009年9月~2011年8月收治的腰椎间盘突出症患者106例作为研究对象,患者入选标准为单节段腰椎间盘突出(MRI正中矢状位图像显示椎间盘明显脱出且椎管受压>3/4;腰椎节段不稳定义为屈曲位X 线片上椎间相对位移>3 mm 或不稳椎节间成角与相邻正常椎体间成角之差>22°),椎间盘突出物较大或伴有节段不稳。按照不同手术方案分为两组,采用腰椎后外侧融合术治疗的52例作为A组,采用腰椎后路椎体间融合术治疗的54例作为B组。A组中男30例,女22例;年龄35~72岁,平均(49.2±4.3)岁;病程6个月~12年,平均(16.2±3.7)个月。B组中男31例,女23例;年龄34~70岁,平均(49.0±4.5)岁;病程6个月~11年,平均(15.9±4.0)个月。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P > 0.05),具有可比性。 1.2 方法 A组采用腰椎后外侧融合术治疗,患者采用全麻,取俯卧位,依靠C臂X线透视确定腰椎病变节段,于后正中做皮肤切口,直达棘突,分离筋膜牵向两侧,常规拍摄X线侧位影像确认解剖节段,分离外侧沟槽软组织,并将融合节段小关节的关节囊切除,注意保护头侧邻近节段小关节的关节囊,需要进行融合的节段小关节内的所有软骨都必须去除。准备钉道准,之后应用高速磨钻去除横突、椎弓峡部以及小关节外侧面的皮质,选择合适大小的椎弓根螺钉旋入,接下来根据其具体的受压部位进行个体化的减压,减压过程中尽量保留关节突关节,对于减压融合节段置入椎弓根钉,安装预弯生理弯曲的钛棒,恢复腰椎生理性前凸,清理术野,可吸收线通过先间断再连续的缝合方式封闭筋膜层,然后再在浅层软组织下放置引流管,可吸收线先进行间断缝合,再行连续缝合皮下层的缝合。B组采用腰椎后路椎体间融合术治疗,矩形或者环形切开椎间盘的后部,髓核钳夹除部分髓核组织,椎间隙撑开,确保硬模囊及神经根都不在受损伤的情况下,将椎间盘组织及相邻椎体终板的软骨板完全去除、椎间盘切除、终板软骨的绞除及植骨Cage的植入依次完成,当椎体间隙的高度因撑开、植骨或者Cage置放而达到预定要求时可将固定棒松动后再轻轻压缩,保证植骨面与椎体终板的密切接触,安装椎间融合器,作后路椎弓根固定,闭合手术操作切口情况同A组。两组术后均常规抗感染治疗,并进行腰背肌训练。 1.3 观察指标 记录两组的手术时间、术中出血量以及住院时间,对患者均进行随访12个月,根据患者

腰椎后路椎间融合术围手术期的护理体会 发表时间:2018-07-23T11:28:18.270Z 来源:《心理医生》2018年18期作者:谢芳宋丽菁 [导读] 临床治疗中,腰间盘突出症为常见的骨科疾病,导致患者腰腿出现疼痛。 (江苏省南京医学院附属昆山医院脊柱骨科江苏昆山 215300) 【摘要】目的:本文将对腰椎后路椎间融合术围手术期的护理体会进行分析。方法:选取我院2015年2月—2018年1月收治的82例腰间盘突出症患者作为研究对象,分为对照组与观察组。对照组给予常规护理,观察组患者给予综合护理措施,对比两组护理效果。结果:护理前,两组患者生活质量无明显变化(P>0.05);护理后,观察组患者生活质量显著优于对照组患者;观察组患者护理满意度 95.1%(39/41)显著优于对照组80.4%(33/41)。结论:在腰椎后路椎间融合术围手术期过程中,给予患者综合护理,能够提升临床治疗效果,确保手术成功率,促进患者预后恢复,值得临床进一步推广。 【关键词】腰椎后路椎间融合术;围手术期;护理体会 【中图分类号】R473.6 【文献标识码】B 【文章编号】1007-8231(2018)18-0297-01 临床治疗中,腰间盘突出症为常见的骨科疾病,导致患者腰腿出现疼痛,严重影响患者的生活质量,并且对患者的运动生理功能也会产生一定影响,降低生活能力,近几年,临床治疗主要采用腰椎后路椎间融合术进行治疗,临床治疗效果显著,可以有效减少并发症。 1.资料与方法 1.1 一般资料 选取我院2015年2月—2018年1月收治的82例腰间盘突出症患者作为研究对象,分为对照组与观察组,每组各41例。经我院临床诊断,所有患者均符合腰间盘突出症诊断标准。患者男51例,女31例;年龄为39~71岁,平均年龄为(52.46±1.53)岁。两组患者均知情,自愿加入实验。患者之间一般资料并无显著差异(P>0.05),可以进行对比。 1.2 方法 对照组患者给予常规护理,观察组患者给予综合护理,具体措施如下:(1)术前护理。第一,心理护理干预。患者因为自身疾病,会产生焦虑、抑郁等不良情绪,担心术后恢复。因此,要对患者进行心理护理干预,耐心为患者讲解知识。第二,体位护理。将患者处于平卧位,2h翻身一次,左右侧卧交替。第三,疼痛护理。清楚患者的疼痛发作原因,详细记录疼痛的位置、性质、程度、节律性等[1]。(2)术后护理。第一,监测患者生命体征,包括血压、心电以及血氧等。第二,要注重观察患者伤口渗血、渗液情况,确保伤口敷料处整洁、干燥。术后进行翻身护理。对患者进行合理翻身,根据患者实际情况,规定每天翻身时间。第三,饮食护理干预。护理人员要根据患者实际情况,结合患者机体创伤与消耗,容易胃肠功能出现紊乱,导致腹胀、呕吐、恶心及腹痛等问题。护理人员要制定合理的饮食方案,使患者形成健康的饮食习惯。(3)康复护理。术后3d,锻炼患者抬高直腿,避免神经根粘连。起始为30°开始,然后逐渐增加抬腿幅度。术后5d,引导患者主动抬高直腿,树立患者自信心。逐渐在基本抬腿基础上,增加屈膝、屈髋的活动,从而增加患者下肢肌肉力量。在术后7d,可以引导患者锻炼腰背部,提升腰背肌的力量,保证脊柱的稳定性[2-3]。 1.3 观察指标 观察两组患者生活质量情况。 观察两组患者护理满意度情况。 1.4 效果判定 判定两组患者生活质量情况,主要包括生理职能、情绪职能、运动职能,对患者进行评分,评分在0~100分之间,评分越高则代表患者生活质量越高。 判定两组患者护理满意度,分为三个标准:非常满意:80~100分;满意60~80分;不满意<60分。满意程度=(非常满意+满意)/总数×100%。 1.5 统计学原理 本实验通过SPSS20.0专业统计学软件,对两组患者护理满意度情况开展χ2检验,并以(%)表示,对两组患者生活质量情况开展t值检验,并以(x-±s)表示,当P<0.05时,两组之间数据存在显著差异。 2.结果 2.1 两组患者生活质量情况 护理前,两组患者生活质量无明显变化(P>0.05);护理后,观察组患者生活质量显著优于对照组患者,两组之间数据存在显著差异(P<0.05),详见表。 2.2 两组患者护理满意度情况 观察组患者护理满意度95.1%(39/41)显著优于对照组80.4%(33/41),两组之间数据存在显著差异(P<0.05)。 3.讨论 本次实验研究中,对两组患者给予不同的护理方式,根据上述实验数据可知,护理前,两组患者生活质量无明显变化(P>0.05);护理后,观察组患者生活质量显著优于对照组患者;观察组患者护理满意度95.1%(39/41)显著优于对照组80.4%(33/41)。因此,针对腰椎后路椎间融合术围手术期患者,进行综合护理,可以有效提高临床治疗效果,减少患者并发症,患者护理满意度较高。 综上所述,在腰椎后路椎间融合术围手术期过程中,给予患者综合护理,能够提升临床治疗效果,确保手术成功率,促进患者预后恢复,值得临床进一步推广。

《中华骨与关节外科杂志》2019年6月第12卷第6期Chinese Journal of Bone and Joint Surgery Vol.12,No.6,Jun..2019 腰椎后路椎间融合术后融合器脱出的原因分析* 卢文灿1段春光1陶惠人1**王升儒2叶灿华1莫家栋3陈奋勇3仉建国2(1.深圳大学总医院骨科,广东深圳518055;2.中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科,北京100730; 3.福建医科大学附属协和医院骨科,福州350001) 【摘要】背景:腰椎后路椎间融合术后融合器脱出发生率低,有关其原因分析的国内外文献报道较少。目的:探讨腰椎后路椎间融合术后融合器脱出的相关原因及预防措施。方法:回顾性分析2012年1月至2018年6月诊治的18例行腰椎后路椎间融合术后融合器向后脱出患者的临床资料,探讨融合器脱出的可能原因及其预防措施。结果:腰椎滑脱症8例,腰椎管狭窄症6例,腰椎间盘突出症4例;合并骨质疏松症6例,合并间质性肺炎、类风湿性关节炎需长期口服激素各1例; 体重指数(BMI)正常8例,超重10例;融合器植入深度良好者7例,不良者11例;脱出节段植入1枚融合器者13例,植入2枚融合器者5例;椎弓根钉棒系统稳定性良好者13例,不良者5例;12例开始恢复工作的时间为术后6~26周,平均为术后16.7周,术后恢复工作至发现融合器脱出的时间为2~260周,平均27.9周。结论:腰椎后路椎间融合术后融合器脱出由多 种因素所致,包括:腰椎滑脱未完全复位、合并骨质疏松症、肥胖、融合器类型选择不当、融合器型号偏小、融合器植入深度不良、单个椎间隙植入2枚融合器、椎弓根钉棒系统稳定性不良、术后过早恢复体力劳动等。 【关键词】腰椎椎间融合术;融合器;脱出;并发症 Cause analysis of cage retropulsion after posterior lumbar interbody fusion* LU Wencan1,DUAN Chunguang1,TAO Huiren1**,WANG Shengru2,YE Canhua1,MO Jiadong3,CHEN Fenyong3,ZHANG Jianguo2 (1.Department of Orthopedic Surgery,Shenzhen University General Hospital,Shenzhen518055; 2.Department of Orthopedic Surgery,Peking Union Medical College Hospital,CAMS&PUMC,Beijing100730; 3.Department of Orthopedic Surgery,Fujian Medical University Union Hospital,Fuzhou350001,China) 【Abstract】Background:The incidence of cage retropulsion after posterior lumbar interbody fusion is low and there are few re?ports about it in domestic and foreign literature.Objective:To investigate the correlation factors and preventive measures of cage retropulsion after posterior lumbar interbody fusion.Methods:The data of18patients with cage retropulsion after posteri?or lumbar interbody fusion diagnosed and treated from January2012to June2018were retrospectively analyzed in order to in?vestigate the possible causes of cage retropulsion and its preventive measures.Results:Eight patients were diagnosed with lumbar spondylolisthesis,6patients were diagnosed with lumbar spinal stenosis and4patients were diagnosed with lumbar disc herniation.There were6patients with osteoporosis,1patient with interstitial pneumonia and1patient with rheumatoid ar?thritis requiring long-term oral administration of hormones.There were8patients with normal body mass index(BMI)and10 patients with overweight BMI.The depth of cage implantation was good in7patients and bad in11patients.Thirteen patients were implanted with one cage and5patients were implanted with2cages at lumbar prolapsed segment.The stability of pedicle screw system was good in13patients and bad in5patients.Twelve patients started their work at the6th to26th weeks after sur?gery,with an average of16.7weeks.The time from resuming work postoperatively to the detection of cage retropulsion was2to 260weeks,with an average of27.9weeks.Conclusions:Cage retropulsion after posterior lumbar interbody fusion is often caused by multiple factors,including incomplete reduction of lumbar spondylolisthesis,osteoporosis,obesity,unsuitable cage type,small cage size,improper implantation depth of cage,implantation of2cages into a single intervertebral space,poor stabili?ty of pedicle screw system and premature start of physical labor,etc. 【Key words】Lumbar Interbody Fusion;Cage;Retropulsion;Complications 腰椎后路椎间融合术包括后路腰椎椎体间植骨融合术(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)及经椎间孔腰椎椎体间植骨融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF),是目前所采用的经典术式。临床应用融合器椎间植骨融合结合椎弓根钉棒内固定系统具有术后即刻稳定性好、植骨融合率高、可恢复椎间隙高度及曲度等诸多优点,广泛应用于腰椎滑脱症、腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症等疾病的治疗[1],但临床应用过程中也出现了神经根损伤、硬脊膜撕裂、融合器移位或脱出、椎间隙塌陷等并发症[2]。本研究回顾性分析2012年1月至2018年6月诊治的 18例腰椎后路椎间融合术后融合器脱出患者的临床资料,探讨融合器脱出的可能原因及其预防措施。 *基金项目:福建省教育厅中青年教师科研项目(JAT170224)**通信作者:陶惠人,E-mail:huiren_tao@https://www.doczj.com/doc/5711142749.html, DOI:10.3969/j.issn.2095-9958.2019.06.03文章编号:2095-9958(2019)06-0414-05 ·临床论著·

经后路腰椎椎体间融合术治疗腰椎间盘突出症的效果观察 目的探讨经后路腰椎椎体间融合术(PLIF)治疗腰椎间盘突出症的临床效果。方法选取2009年1月~2012年1月本院收治的腰椎间盘突出症患者30例,采用PLIF治疗。记录患者的手术时间、术中出血量、术后引流量及住院时间;术后随访1年,比较术前、术后6个月及1年的视觉模拟评分(V AS)、日本骨科学会腰痛评分系统(JOA)评分和Oswestry功能障碍指数(ODI),评估疗效及植骨融合率。结果本组80例患者手术时间平均(120±43)min,术中出血量平均(250±80)ml,术后引流量平均(58±10)ml,术后住院时间平均(12±3)d。术后6个月及1年的V AS评分及ODI指数较术前降低(P<0.05),JOA评分较术前增高(P<0.05)。随访1年后优良率为90.0%,腰椎间植骨融合率为96.7%。结论PLIF治疗腰椎间盘突出症效果满意,安全性高。 标签:腰椎间盘突出症;经后路腰椎椎体间融合术;效果观察 腰椎间盘突出症是骨科常见疾病,严重影响患者的生活质量,给患者的身心造成沉重的负担,其术后复发率较高,选择合适的手术方式,可有效降低手术并发症和复发率[1]。本研究探讨经后路腰椎椎体间融合术(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)治疗腰椎间盘突出症的临床效果,现报道如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料 选取2009年1月~2012年1月本院收治的腰椎间盘突出症患者30例,其中,男17例,女13例;年龄45~72岁,平均(52.34±10.61)岁;病程2~8年,平均(5.43±2.70)年;病变节段分布:L2~3 1例,L3~4者7例,L4~5者13例,L5~S1者9例。均经CT或MRI确诊,排除合并腰椎滑脱、腰椎手术史、糖尿病及心肺疾病患者。 1.2 手术方法 所有患者均采用PLIF治疗,患者取俯卧位,气管插管后全身麻醉,经后正中入路,切除突出的椎间盘,咬除部分关节突和神经根管内增生组织以扩大根管,清除椎间隙残余椎间盘组织后,用撑开器逐渐撑开椎间隙,选择合适大小的Cage,用自体骨填塞,椎弓根螺钉内固定,用长度合适的钉棒弯成一定的弧度使其与腰椎的生理弯曲保持一致,与椎弓根螺钉相连且加压锁定,两侧的钉棒使用一根横棒相连[2]。术毕术区置负压引流,缝合切口和皮肤,无菌敷料包扎。术后常规应用抗生素预防感染,应用甘露醇脱水、甲泼尼龙抗炎,减轻术区水肿和压迫,应用止痛药物对症处理,适时翻身,术后1~2 d去除负压引流,术后3 d 适量运动,2个月内避免增加腰部负担。 1.3 观察指标

腰椎椎间融合的微创技术 脊柱融合术用于治疗比如感染、创伤、畸形、退变以及脊柱肿瘤切除后等各类疾病,已有近一个世纪了。典型的融合术是后路、后外侧及前路椎间融合。传统观念认为,此类手术要获得足够的显露需要开放的手术入路,然而,伴随外科解剖学理解的增强的新技术的到来,使得微创技术得以发展。 一些常用于的腰椎间融合的脊柱外科微创技术被提出。后路主要包括经椎间孔腰椎间融合(TLIF),而前路主要是腹膜后及经腹膜的椎间融合(ALIF)术;其它还有近来被提出的极外侧椎间融合术(XLIF)及轴向腰椎间融合术(AxiaLIF)。接下来讨论每种手术的历史回顾、手术适应证、简要概述及手术技术。 历史 二十世纪三十年代Capener及其同事首次描述了腰椎间融合术。最初是用前路方法来治疗腰椎滑脱,即ALIF,行椎间盘完全切除、峡部复位,并用尸体骨及辅助自体骨移植。后来到来五十年代,Cloward描述了一种经后路椎板切除的椎间融合术,即PLIF。最初PLIF程序设计是保留腰椎小关节、神经根需后拉以允许有充分空间行椎间盘切除及椎间植骨或安装cage。为降低神经根损伤及刺激的危险,并提高椎间盘的可视化,TLIF方法出现了。随后的几年中,极外侧/经腰大肌入路的XLIF方法被报导了,这一技术是经腹膜后脂肪及腰大肌的外侧入路抵及腰椎。从理论上说,该方法避免了前路腹膜后及经腹膜入路的潜在并发症,因而避开了传统ALIF入路可能会遇到的大血管。最近,通过骶前间隙的经皮至腰骶椎前的入路已被描述。 手术适应证 腰椎间融合微创手术的适应证与开放手术相似。尽管适应证在不同医生及不同患者间有轻微变化,但是大多情况下,决定行椎间融合术需明确有术前节段性不稳、畸形引起的椎管狭窄在减压后可致畸形进行性加重、可致医源性失稳的广泛减压以及有可能椎间盘突出复发的患者。 手术技巧 经椎间孔腰椎融合术(TLIF) 概述及优缺点 TLIF技术最开始是由Blume及Rojas提出,然后由Harms等推广,它是对Cloward最先描述的PLIF技术的改进。TLIF技术是单侧入路经椎间孔至椎间隙,这就赋予了它很多理论上的优点。首先,它使用常用的后侧入路,该技术为大多脊柱外科医生所熟知,TLIF进入后侧结构及椎间隙,可获得环形融合。其次,保