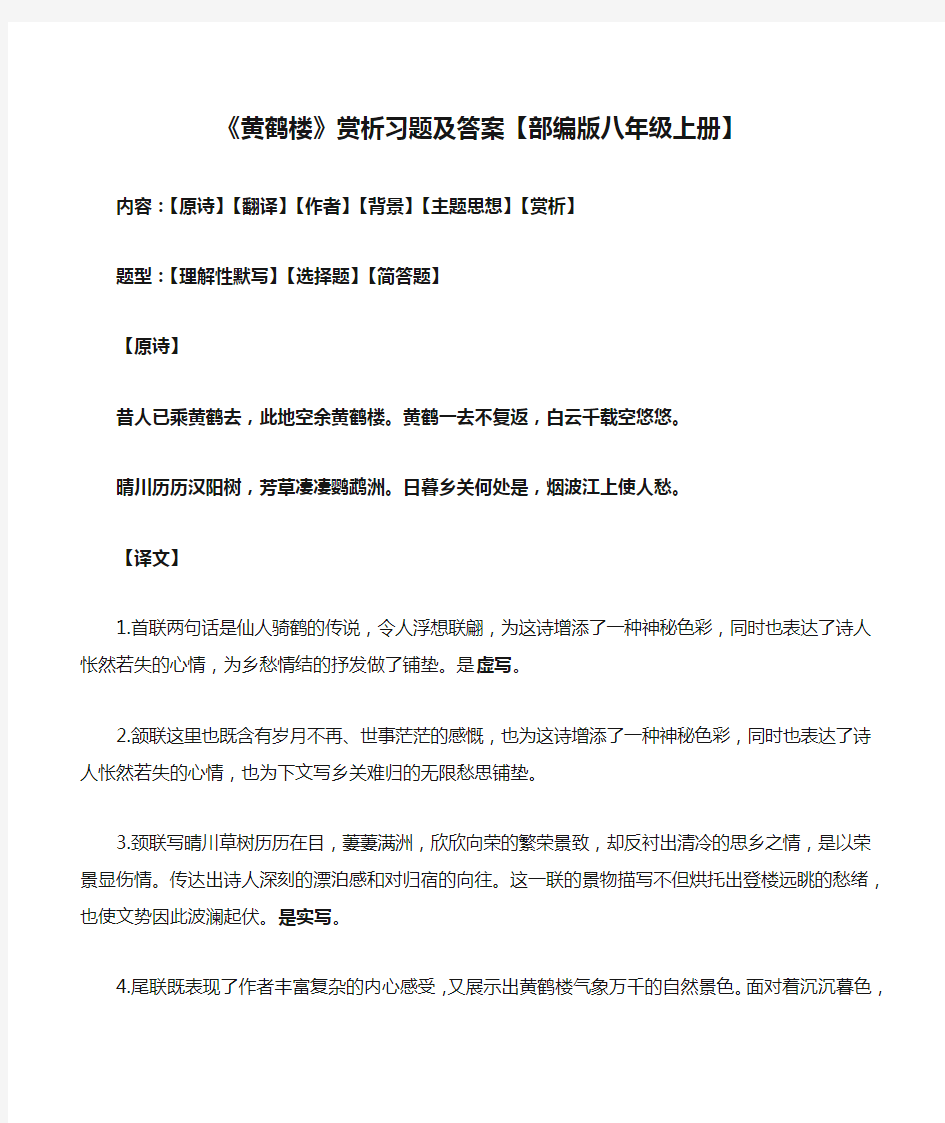

《黄鹤楼》赏析习题及答案【部编版八年级上册】

内容:【原诗】【翻译】【作者】【背景】【主题思想】【赏析】

题型:【理解性默写】【选择题】【简答题】

【原诗】

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草凄凄鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

【译文】

1.首联两句话是仙人骑鹤的传说,令人浮想联翩,为这诗增添了一种神秘色彩,同时也表达了诗人怅然若失的心情,为乡愁情结的抒发做了铺垫。是虚写。

2.颔联这里也既含有岁月不再、世事茫茫的感慨,也为这诗增添了一种神秘色彩,同时也表达了诗人怅然若失的心情,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫。

3.颈联写晴川草树历历在目,萋萋满洲,欣欣向荣的繁荣景致,却反衬出清冷的思乡之情,是以荣景显伤情。传达出诗人深刻的漂泊感和对归宿的向往。这一联的景物描写不但烘托出登楼远眺的愁绪,也使文势因此波澜起伏。是实写。

4.尾联既表现了作者丰富复杂的内心感受,又展示出黄鹤楼气象万千的自然景色。面对着沉沉暮色,浩淼烟波,思乡之情油然而生。烟波与愁绪交融在一起,使这首诗又回到开头渺茫的境界。

【作者】

崔颢,汴州(开封)人氏,(公元704?—754年)唐玄宗开元11年(公元723年)进士。他才思敏捷,长于写诗,系盛唐诗人,《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。历史上对他的记述不多,故里汴州也很少有关他的传说和故事流传下来,旧《唐书·崔颢传》里非常简略,连他文学上的成就也未提及。以《黄鹤楼》诗,颇令李白折服。从诗意看,崔颢还是思念故乡,并有回乡归隐、急流勇退之意的。然终因他功名心切,仍然回到长安,死于唐天宝十三年(754年),未得返回故里。这可能正是崔颢的故事在开封流传不多的主要原因。

【背景】

唐代诗人崔颢的题咏,使黄鹤楼赢得“天下江山第一楼”的美誉。《黄鹤楼》这首诗运用了优美的神话传说,写出黄鹤楼的来历、登楼所见以及触景生情引起的乡愁。宋代人把这首诗推为唐人七律第一。

唐朝大诗人李白经过武昌,也登上黄鹤楼,放眼楚天,胸襟开阔,诗兴大发,正要提笔写诗时,却见到崔颢的诗,自愧不如,只好说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。崔颢题诗,使李白搁笔,崔颢从此名气大盛。大约黄鹤楼边的“搁笔亭”就是因此而建的。

东吴黄武二年(公元223年),东吴主孙权下令“城江夏山”,也就是下令在武昌江边倚着蛇山建一座城池。当时,孙权的主要对手曹操与东吴隔江而制。因此,长江天险的防守对东吴来说非常重要。为了随时掌握江上的情况,在修建武昌城的时候,还在沿江一处叫做黄鹄矶的地方修建了一座望楼。这座望楼,就是黄鹤楼的雏形。随着历史的演变,黄鹤楼逐渐失去了它的军事价值,而成为人们饮酒消遣,欣赏风景的好去处。在一千七百多年的漫长历史中,黄鹤楼可以说是饱经沧桑,受尽磨难。它先后十余次毁于战乱,或意外失火。先后十余次被毁,又十余次被重建。黄鹤楼最后一次被毁是在公元1884年,最后一次重建是在1981年动工,1984年建成的。

【主旨】

本诗描写了诗人登楼远眺的所见所想,抒发了诗人漂泊异乡的伤感与思乡的情怀。

【名句赏析】

首联:诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,鹤去楼空,眼前就是一座寻常可见的江楼。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色,为乡愁情结的抒发作了潜在的铺垫。

颔联:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,是诗中颔联。江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。人们留下什么才能经得起岁月的考验?

她不是别的,她是任地老天荒、海枯石烂也割舍不断的绵绵乡恋、悠悠乡情。本句具有一种普遍包举的意味,抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫,因而成为深值关注和反复品味的名句。

颈联:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空里,隔水相望的汉阳城清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

尾联:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,游子要归乡,然而天下游子的故乡又在何处呢?江上的雾蔼一片迷蒙,眼底也生出的浓浓迷雾,那是一种隐隐的泪花和心系天下苍生的广义乡愁,问乡乡不语,思乡不见乡。面对此情此景,谁人不生乡愁也无由。诗作以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又和开篇的暗喻相照应,以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁,做到了言外传情,情内展画,画外余音。【习题】

一、理解性默写:

1、唐代诗人崔颢在《黄鹤楼》中记述神话传说,抒发诗人对于岁月流逝,世事沧桑的感慨的句子:

2、崔颢用对偶的描写在黄鹤楼上所见之景的句子:

3、崔颢在《黄鹤楼》一诗中情景交融,抒发了游子悲苦的思乡之情的诗句是:

二、选择题:

1、下列理解不正确的一项是()

A.首联引述有关黄鹤楼的传说,为乡愁情结的抒发作潜在的铺垫。

B.颔联描绘黄鹤楼高耸的雄姿,也抒发了诗人对岁月流逝的感慨。

C.颈联采用叠词描画江上美景,让诗作的思想品位显得更为高远。

D.尾联展现朦胧的江上暮色,表达出作者漠然无奈的思乡之情。

2、下列说法正确的一项是()

A.这是一首体现诗人满怀乡愁的思乡作品。

B.这是一首抒发作者有志报国却无门的作品。

C.这是一首思念友人,赞美友情的作品。

D.这是一首赞美黄鹤楼风光优美的作品。

3、对这首诗理解赏析不正确的一项是()

A.“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”写出了美好憧憬与寻常江楼的落差,表达了诗人心中的怅然若失之情。

B.“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”将历史传说与眼前景色相映衬,流露出物在人非、鹤去楼空之感,表达出诗人心中的悠悠乡情。

C.“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”描写了眼前所见的江上美景:阳光、树木、芳草、汉水、沙洲,借景抒情,使诗的意境更为高远。

D.“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”一句是全诗的点睛之笔,词语“乡关”准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的思念故乡之情。

4、对这首诗理解赏析不正确的一项是()

A.这首诗是作者在还乡途中逗留岳阳,登临黄鹤楼时所作。

B.这首诗描写了诗人登楼远眺的所见所思,抒发了诗人漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

C.这首诗在取景上颇具绘画美,首联写近景,颔联写远景,颈联写日景,尾联写晚景。

D.诗中多处运用双声词、叠韵词和叠音词,在诵读时声音铿锵,晴朗和谐,有音韵美。

5、下列说法有误的一项是( )

A.这是一首七言律诗,作者是唐代诗人崔颢。

B.诗的首联借传说落笔,“空余”二字,令人心生遐思。

C.颔联中“空悠悠”的“空”字写的是黄鹤楼。

D.这首诗的前四句与后四句相互映衬又联成一体,既烘托了诗人登楼远眺的愁绪,使全诗波澜起伏而又一气贯通.

6、下列对《黄鹤楼》理解和分析不正确的一项是()

A.这首诗前四句写登临怀古,后四句写站在黄鹤楼上的所见所思。

B.首联对远古传说的追溯,为黄鹤楼罩上了一层神秘虚幻的神秘色彩。

C.颈联描绘了一个昏暗、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

D.尾联情景交融,那浩浩烟波和暮色,强化着诗人挥之不去的思乡之情。

三、赏析简答题:

1、“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”两句抒发了诗人怎样的情感?

4、李白用“眼前有景道不得,崔颖题诗在上头”来评价该诗,难道这首诗仅在写景方面有独到之处吗?请说说你的看法。

6、“此地空余黄鹤楼”和“白云千载空悠悠”中都有一个“空”字,试比较这两个“空”字的意义作用有何不同。

【答案解析】

一、理解性默写:

1、唐代诗人崔颢在《黄鹤楼》中记述神话传说,抒发诗人对于岁月流逝,世事沧桑的感慨的句子:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

2、崔颢用对偶的描写在黄鹤楼上所见之景的句子:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

3、崔颢在《黄鹤楼》一诗中情景交融,抒发了游子悲苦的思乡之情的诗句是:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

二、选择题:

1、下列理解不正确的一项是(B)

A.首联引述有关黄鹤楼的传说,为乡愁情结的抒发作潜在的铺垫。

B.颔联描绘黄鹤楼高耸的雄姿,也抒发了诗人对岁月流逝的感慨。

C.颈联采用叠词描画江上美景,让诗作的思想品位显得更为高远。

D.尾联展现朦胧的江上暮色,表达出作者漠然无奈的思乡之情。

【解析】B 颔联没有描绘高耸的雄姿,表达了诗人怅然若失的心情,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫。

2、下列说法正确的一项是(A)

A.这是一首体现诗人满怀乡愁的思乡作品。

B.这是一首抒发作者有志报国却无门的作品。

C.这是一首思念友人,赞美友情的作品。

D.这是一首赞美黄鹤楼风光优美的作品。

【解析】A这是一首体现诗人满怀乡愁的思乡作品。

3、对这首诗理解赏析不正确的一项是(D)

A.“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”写出了美好憧憬与寻常江楼的落差,表达了诗人心中的怅然若失之情。

B.“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”将历史传说与眼前景色相映衬,流露出物在人非、鹤去楼空之感,表达出诗人心中的悠悠乡情。

C.“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”描写了眼前所见的江上美景:阳光、树木、芳草、汉水、沙洲,借景抒情,使诗的意境更为高远。

D.“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”一句是全诗的点睛之笔,词语“乡关”准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的思念故乡之情。

【解析】D选项中“词语‘乡关’”应该改成“愁”字。

4、对这首诗理解赏析不正确的一项是(A)

A.这首诗是作者在还乡途中逗留岳阳,登临黄鹤楼时所作。

B.这首诗描写了诗人登楼远眺的所见所思,抒发了诗人漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

C.这首诗在取景上颇具绘画美,首联写近景,颔联写远景,颈联写日景,尾联写晚景。

D.诗中多处运用双声词、叠韵词和叠音词,在诵读时声音铿锵,晴朗和谐,有音

韵美。

【解析】A选项应该是作者还乡途中逗留武昌。

5、下列说法有误的一项是( C )

A.这是一首七言律诗,作者是唐代诗人崔颢。

B.诗的首联借传说落笔,“空余”二字,令人心生遐思。

C.颔联中“空悠悠”的“空”字写的是黄鹤楼。

D.这首诗的前四句与后四句相互映衬又联成一体,既烘托了诗人登楼远眺的愁绪,使全诗波澜起伏而又一气贯通.

【解析】C黄鹤去了就再也没有返回到这里,千万年来只有白云还在飘飘悠悠。“空”字,写得是诗人内心的孤独,思乡的情怀。

6、下列对《黄鹤楼》理解和分析不正确的一项是()

A.这首诗前四句写登临怀古,后四句写站在黄鹤楼上的所见所思。

B.首联对远古传说的追溯,为黄鹤楼罩上了一层神秘虚幻的神秘色彩。

C.颈联描绘了一个昏暗、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

D.尾联情景交融,那浩浩烟波和暮色,强化着诗人挥之不去的思乡之情。

【解析】C.有误,这两句描写了一幅春光明媚的画面,与下文的乡愁形成了对比,这是以乐景写哀情的写法,更显乡愁之重。

三、赏析简答题:

1、“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”两句抒发了诗人怎样的情感?

答:一、二两联表达的是寂寞、惆怅,尾联表达的是思乡之情。

4、李白用“眼前有景道不得,崔颖题诗在上头”来评价该诗,难道这首诗仅在写景方面有独到之处吗?请说说你的看法。

答:该诗不仅写景,还有抒情。前四句抒写了人去楼空,世事苍茫的感慨;后四

答:本联描绘了作者晴日在黄鹤楼所观之景:汉阳一带的树木历历在目,鹦鹉洲上的芳草一片繁茂,展示了一派生机勃勃的自然美景。

6、“此地空余黄鹤楼”和“白云千载空悠悠”中都有一个“空”字,试比较这两个“空”字的意义作用有何不同。

答:第一个“空”可理解为“空空荡荡”,强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去之后,兀立于苍茫宇宙之下的黄鹤楼似乎已无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。第二个“空”可理解为“空自”“徒然”,强调时间上的渺远。千载白云,空自飘荡,这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

小学语文标准教材 五年级语文:25 黄鹤楼送别 (教学实录) People need to communicate and communicate with each other, and language is the bridge of human communication and the link. 学校:______________________ 班级:______________________ 科目:______________________ 教师:______________________

--- 专业教学设计系列下载即可用 --- 五年级语文:25 黄鹤楼送别(教学实录) 一、教学目标 1、能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2、学习本课的9个生字及理解由生字组成的新词。 3、能通过文诗对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友间的依依惜别之情。 4、在感悟全文后,拓展古人的送别诗。 二、教学重点与难点 从人物的对话中感悟诗人与朋友间的依依惜别之情;从李白的神情中感悟朋友间的情深意重;从《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的诗句中感悟朋友间的情深意重。

三、教法学法设计: 这篇文章主要是引导学生体会人物之间的依依惜别之情。因为这段话中有“友人”和“伫立”,而这两词语正是可做文章之处,可以引导学生从“友人”发问,从“伫立”想开去,从而突破全文,诵读第三节与古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,以体会诗人与朋友的依依惜别之情深。 四、学情分析: 文章描写的情景离学生的生活有一定的距离,且人物的情感细腻,这是五年级的孩子很难体会的,我经过多次对文本的分析研究后,发现文本的第四节内容是课文的眼,抓住这段话可以达到“牵一发而动全身”之效。 五、教学过程设计 第一教时 教学目标 1、学习本课的生字新词,做到能读正确字音,认清字形; 2、能将课文读正确,读流利;

黄鹤楼送别 教学要求: 1、正确、流利、有感情地朗读课文。 2、背诵古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 3、能通过文诗对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友之间的依依惜别之情。 教学重点: 能通过文诗对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友之间的依依惜别之情。 教学过程: 一、复习导入 1、同学们,今天我们继续学习(齐读课题)25黄鹤楼送别 2、首先我想请同学把时间、人物、和事情放到题目中去,把题目更具体化。(指名说) 3、在李白为孟浩然送别的过程中诞生了一首千古传诵的古诗。(出示诗句) 黄鹤楼送孟浩然之广陵 故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 (1)请同学们读一读这首诗,看看针对这首古诗你有哪些问题要问?交流 二、精读课文

过渡:请同学们带着这些问题去听课文录音,听的时候注意力集中,老师相信大家能在课文中寻找到答案。 1、听课文录音,思考刚才提出的疑问? 2、同学们刚才我们听了一遍课文,现在拿起手中的笔,把与这些问题有关的课文内容圈画出来。(学生动手圈画) 3、以小组为单位,把你找到的答案在小组里交流一下。 (小组讨论,师巡回指导) 4、针对第一句诗句,你解决了哪几个问题? (1)故人“指的是谁?为什么称为“故人”? (2)“烟花三月”是一番怎样的情景?板书:景 你从哪里知道的? (幻灯出示画面及第2段内容) 景色美不美?你能把这种美的感觉读出来吗? (3)“下”是什么意思? (4)自己把诗意说一下。 5、在美丽的春景中,老朋友要分离了,也许以后再也见不着了,此时此刻他们的心情如何呢? 6、指名回答板书:依依惜别 随机出示第2节 7、自己试着读一读,看看谁能把他们当时这种依依惜别的感情读出来。 指名读,学生评价,齐读

最新2019年部编本新人教版语文三年级下册教材分析 一、教案编写思路: 1.注重培养社会主义核心价值观. 语文是一门人文性与工具性统一的学科,它在培养学生养成高尚道德情操方面具有无可替代的作用.本册教科书通过寓言故事、古典诗词、童话等多种形式向学生传递热爱祖国,实事求是,勤劳勇敢等正能量. 2.注重夯实基础. 重视识字写字,重视阅读,重视习作,重视口语交际,从多个方面培养学生听说读写的能力,使学生真正在课堂上享受学语文的过程而不是学课文的过程. 3.注意以生为本. 中年级学段的语文学习呈现一种过渡性,本册教科书准确把握学生的认知水平和发展方向,充分认识到学生的最近发展区,采用学生感兴趣的学习方式,让学生享受学语文的乐趣. 4.重视理论联系实际. 在打好基础的同时,重视培养学生的实际操作能力,以多种多样的活动为平台,使学生在活动中学会运用新知识解决实际问题,并进一步将自己的学习收获应用到实际生活中,体现了理论联系实际. 5.关注大量阅读.

注重激发学生的阅读兴趣,不仅设计了资料袋供学生参考,还专门设计了“快乐读书吧”作为读书专题活动,学生既能将习得的学习方法运用到阅读中,又能从阅读中获得新知识. 6.重视学生学习能力的培养. 提倡自主、合作、探究的学习方法,学生在教师的引导下不断积累有效的学习方法,并将其应用到学习过程中,变被动接受为主自动获取. 二、教案主要内容: 部编本人教版三年级下册语文教材按照专题编排内容,安排了八个学习主题,分别是“感受多彩春天”、“品味经典寓言”、“体会传统文化”、“关注精彩发现”、“发挥无限想象”、“追忆幸福童年”、“探索自然奥秘”、“遨游童话王国”.一共选编了28篇课文,其中22篇为精读课文,6篇为略读课文.课文语言规范,符合三年级学生认知特点.体裁多种多样,内容生动,趣味性强,既体现了鲜明的时代特色,也弘扬了中华优良传统,激发学生学习祖国语言文字的热情,增强学生的民族自尊心和自信心,激发热爱祖国语言文字的情感. 口语交际,从不同角度培养学生的口语表达能力,口语交际中的情境设计符合学生的心理特点和认知水平.语文园地,围绕本单元进行整理复习,每个语文园地包括以下版块:交流平台——回顾本单元知识,加以强化.词句段运用——重视听说读写能力的培养.书写提示——重视汉字书写,强调写好汉字.日积月累——安排经典名句,集中学习传统文化.

《黄鹤楼送别》教学设计 一、教材分析 (一)教材简析 这是苏教版教材五年级上册第七主题单元──“走进名著”中的一篇课文。它是一篇“文包诗”体裁的课文,以一个生动的故事再现《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这首诗的创作情境。故事是古诗的扩展和阐释,古诗是故事的浓缩和提炼,诗文对照,情景同现,是培养学生联系语言环境理解诗意和体会诗人情感的好文本。 (二)重难点分析 文章所描绘的场景,诗人所处的时代离学生的时空距离较远,理解诗人之间的感情是教学的难点;走进故事,走进古诗,走进名著,理解意思是本课教学的重点。 (三)设计理念

1.遵循学生的认知规律,由易到难,螺旋上升,通过“组词”──“组句”──“组段”的组块教学,为理解诗意,体会情感这一“内核”这一教学目标服务。 2.以读为主,以诗为主,诗文对照,适当拓展。 3.按照“找──划──读──想──说”的线条指导学生学习。 二、教学目标 1.有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2.通过文诗对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友的依依惜别之情。 三、教学准备 (一)学生准备: 1.学生通过查阅字典,认识理解文中的生字生词。

2.自由读文章2──3遍,能读准字音,读通句子。 (二)教师准备:教师应对诗歌的写作背景,李白和孟浩然的诗歌成就,学生对李、孟诗的认知程度有所了解。 (三)教具学具准备 1.多媒体课件 2.题有送别诗的明信片 四、教学过程 (一)简介背景,引出课文题目。 1.全班同学一起背诵两首古诗《静夜思》、《春晓》。 《静夜思》:床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

《春晓》:春眠不觉晓,处处闻啼鸟,夜来风雨声,花落知多少。 2.师评:这是一千多年前的唐诗,至今还是脍炙人口、妇孺皆知。了解它们的作者吗? 3.板书李白,孟浩然,了解李白和孟浩然的相关知识。 (1)李白,字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”。其诗豪放飘逸,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变,是屈原以来浪漫主义诗歌的新高峰,与杜甫并称“李杜”,是华夏史上最伟大的诗人。 (2)孟浩然,唐代诗人,湖北襄阳人,他和王维友谊深厚,史称“王孟”。他洁身自好,他刚直不阿的性格和清白高尚的情操,为同时和后世所倾慕。李白称赞他"红颜弃轩冕,白首卧松云",是晋代陶渊明后的山水田园诗的最高峰。 (3)李白年轻时潇洒倜傥,挎一把宝剑,带上他最心爱的酒壶,离家出走,云游天下,在路过湖北襄阳时,

《黄鹤楼送别》(第一课时)教学设计 【目标预设】 1、学习部分生字,理解部分由生字组成的词语。 2、能把课文读正确,读通顺。读熟古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 3、通过文诗对照初读课文,初步领悟李白和孟浩然之间的依依惜别之情。 【重点难点】 读正确读通顺课文,初步感知课文,领悟李白和孟浩然之间的依依惜别的感情。 【教学过程】 课前播放歌曲。 这首歌歌名叫《烟花三月》。听了这首歌,想到了哪首诗?对,这首歌就是根据《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的内容改编创作的。这首诗我们应该熟悉。画面中那不停晃悠的植物是什么?为什么有这么多柳?(古人离别时折柳相赠,表达依依不舍之情和对对方的祝福。) 很多文人墨客都写过送别诗,你记得哪些名句? 一、复习,导入,揭题 1.离别时,有人惆怅,依依惜别,有人把深情藏在心底,对朋友百般安慰。(出示诗歌。) 2.指名读。 你觉得这首诗流露出什么样的感情?

3.揭示课题。 这首诗藏在一篇课文中,对于这样的课文,我们叫它“文包诗”。这篇课文是—— 4.齐读课题。生读。 5.介绍黄鹤楼。 谁送谁? 大诗人李白才华横溢,他年轻的时候云游天下,路过湖北时,认识了当时名满京城的孟浩然,孟浩然比李白整整大了十二岁,但年龄的差距丝毫没有影响他们的交往,他们一见如故,相见恨晚,经常一起饮酒作诗,成了好朋友。可是,天下没有不散的筵席,有一天,孟浩然要离开李白去扬州,李白赶来送他。他俩真是难舍难分,话别的场面非常感人,就让我们一起去看看吧。 二、初读课文 1.过渡:请大家打开课本,自由朗读课文,注意读准字音读通句子,遇到难读的地方多读几遍。(需要老师范读,听听重音、停顿、语速等是如何处理的吗?) 2、小组合作读课文。一人读,三人听。比比谁读得最正确、流利、有感情。 3. 检查生字(先来看看生字读得准不准) 出示: 暂时友谊伫立 暮春三月孟浩然饯行

最新部编本新版人教版二年级下册语文教案(新版教材) 审定改版最新教案 1.古诗二则《村居》教学设计 课前播放《春天在哪里》 一(3)班的孩子们,咱们开始上课好吗? 创设情境,激情导入 师:春天是一首婉转动听的歌儿,春天是一幅色彩斑斓的画儿,春天还是一首精妙绝伦的诗呢! 师:孩子们,来一起欣赏一幅春景画.画中有哪些景物?(从右往左慢慢看过去).(板书)(杨柳、风筝、莺、小草、儿童、春烟等) 生1:有柳树. 生2:有两个风筝.(真棒!还会用量词,教师重点突出两个) 生3:有两只小鸟.(是的.小鸟正在唱着春天的歌呢). 生4:有小草. 生5:有蓝天,白云. 师:还有……? 生5:还有三个小孩在放风筝.(你更了不起!不但会用量词还能说出他们在干什么?) 师:咱们把它们连起来说一遍怎么样? 春景画中有 ,有 ,有 ,还有和 . 师:其实“柳树”又叫“杨柳”,“风筝”在古代叫“纸鸢”,它是三千年前,我们的木匠之祖鲁班发明的. 师:在这幅画里徐老师最喜欢杨柳,杨柳低垂着长长的,碧绿的柳枝,在春风的吹拂下,跳起优美的舞蹈.让我想起了一句诗:“碧玉装成一树高,万条垂下绿丝绦.”真的好柔美,好迷人啊! 师:你们喜欢什么?也像徐老师一样夸夸它. 生1:小草在快乐地长大.(你真懂小草的心) 生2:小草在和春姑娘说话.(真是个会想象的小天使) 生3:黄莺在飞翔.(黄莺在自由自在地飞翔) 生2:黄莺在歌唱.(黄莺一定最想对你歌唱) 师:孩子们,还有一种景物你们没有发现,仔细看,我把春景画放远一点再远一点,你发现春景图变得怎么啦? 生:好像被什么东西蒙住了. 师:是什么呀? 生:…… 师:这烟雾叫“春烟”. 师:看着它你有什么感觉? 生: …… 师:是不是春烟的出现,让明媚的春光变得朦胧了,神秘了? 师:是啊!早春二月,我们仿佛来到了仙境一样,万物开始复苏,小草悄悄地生长,黄莺自由地飞翔,在千里莺啼中,春风吹拂着岸边的杨柳,杨柳轻抚着周围的堤岸,在薄薄的、淡淡的春烟中陶醉了.乡间的孩子放学回家,一路沐浴金色的霞光,他们三五成群,迎着春风,互相追逐,放飞风筝. 师:孩子们这幅春景画美吗?(生:美)一百多年前,有位清代诗人高鼎居住在乡村,也看到了像这幅画一样美的春景,就忍不住写下了一首诗,叫《村居》

《黄鹤楼送别》教学设计 矿山路小学王燕 教学目标: 1、正确,流利,有感情地朗读课文,背诵古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2、文诗对照阅读,理解课文内容及诗句意思,体会诗人与朋友间依依惜别的深情。 教学重难点: 1、诗文对照, 理解课文内容及诗句意思。 2.、通过朗读,表演等方式体会诗人与朋友间依依惜别的深情。 教学准备: 教师:准备课件 学生:预习课文,搜集送别诗。 教学过程: 一、课前活动 学生背诵课前搜集到的送别诗。 谈话:课前老师布置同学们预习课文并搜集几首送别诗,都完成了吗?这样的学习习惯真棒。利用课前这段时间我们来交流交流咱们搜集到的送别诗。谁起头带领大家背几首。 二、古诗导入 学生背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,这首诗什么意思,表达了诗人什么样的情感,这节课我们就来学习第《黄鹤楼送别》一切问题都会迎刃而解。

三、读文感悟 (一)、检查预习 1、快速默读课文,思考:课文讲了一件什么事?读了之后你有什么感受? 2、CAI:词语 烟雨迷蒙繁花似锦杨柳依依沙鸥点点 依依惜别按捺不住浩浩荡荡永世不绝 (1)、生不同形式感情读词语。 过渡:词语学的怎样呢?谁来读一读?自己读一读,感受一下每个词中的感情。带着你感受到的读一读,谁来? (2)、感情朗读变红词语。(配乐读) 提高点难度,将变红的部分带着感觉读一读。 (二)、读文悟情 就让我们带着这份浓浓的情谊共同走进当时离别的时刻。 1、美读第一自然段。(CAI:第一自然段) 引读,“暮春三月……” 过渡:暮春三月长江边烟雨迷蒙,繁花似锦。多么美的景色啊!再看看课本上的插图,你还能想到哪些描写春天的词语。(生谈) 过渡:多美的词,多美的景,让我们把这种美读出来。暮春三月,引读 2、悟读第二自然段。(CAI:第二自然段) 过渡:面对这样的美景,两个即将分别的朋友怎能有心欣赏,他们的心情是怎样的呢?(指生读第二自然段)板书:依依惜别

最新部编本人教版小学三年级语文上册期末试卷一 (共5套) 一、你能读准拼音,正确写出词语吗?(10分) ch?ng gōng zhùfúshùn lìraliajiàzhí ()()()()()yǐn r?n zhùmùjiāo ào yǔzh?u tūrán ()()()()二、你能正确区分下面的字吗,给它组个词吧。(4分) 棒()扑()刮()陶() 捧()朴()乱()淘() 三、本学期你一定积累了不少成语和名句吧,来填一填吧。(10分) 1.()不转()()餐()宿 如()()偿沉默()() ()()兼程黑()相() 2.(),眼见为实。 3.独在异乡为异客,()。 4. 人之初,( ),(),习相远。 5. 山重水复疑无路,()。 四、你能给带点的字选择正确的读音吗?(6分) 龙爪.(zhǎo zhuǎ)着.急(zháo zhe)给.予(jǐgěi) 传播.(bōpō)白桦.(huáhuà)栎.树(lìla) 五、你会选择正确的字填空吗(6分) 1. 评苹坪 ()果()价草( ) 2、燥操躁 干()做()急() 六、字典是学习语文的好帮手,你用得怎么样?来填一填吧。(6分)“刻”字用部首查字法,应查部首();用音序查字法,应查音序()。在字典中有4种解释:①用刀子挖②时间③不厚道④用功 “顷刻”应取第()种意思;“刻记号”应取第()种意思;“刻苦”应取第()种意思;“苛刻”应取第()种意思。 七、你能区分开下面的词语吗,选择合适的填到句子中去。(5分) 果然仍然突然 1、夜已经深了,周总理()在灯下批阅文件。

2、刚才还是晴空万里,现在()下起雨来。 3、我按照科学老师说的办法试了试,实验()成功了。 发明发现 4、我在草地上()了春天。 5、我国的“四大()”为人类做出了巨大的贡献。 一、我会根据意思选择合适的词语。(5分) 千里迢迢各种各样举世闻名应有尽有奔流不息 1.水流很急,停不下来。() 2.应该有的都有,形容很齐备。() 3.全世界都知道。() 4.形容种类和样式很多。() 5.形容路途遥远。() 二、阅读下面的文章,完成后面的练习:(8分) 香港还是一个旅游胜地。小朋友们最爱去的就是举世闻名的海洋公园。公园里的海豚和海狮表演最为出色。在清澈的池水里,它们一会儿钻圈,一会儿顶球。有时趁你不注意,会突然跃出水面,向你点头,有时还会喷你一身水呢。1.给下列加点的字选择正确的读音,用“√”标出来。 钻.圈(zuān zuàn )钻圈.(quān juàn) 趁.机( can chan ) 旅.游( lǔlǚ) 2.在短文中找出下列词语的反义词。 一般——混沌——恨—— 3.在下列正确说法后面的括号里画“√”。 (1)在香港,小朋友们最爱去的地方是海洋公园。( ) (2)海洋公园里的海豚和海豹表演最为出色。( ) (3)海豚和海豹表演钻圈、顶球最拿手。( ) (4)“香港还是一个旅游胜地。”这句话是这一段的中心句。( ) (5)请你认真读读古诗,把对应的诗句与作者连在一起。相信你能行! 遥知不是雪一枝红杏出墙来叶绍翁 莫愁前路无知己天下谁人不识君苏轼 不论平地与山尖为有暗香来王安石 春色满园关不住映日荷花别样红高适 接天莲叶无穷碧无限风光尽被占杨万里

一、教学目标1.掌握主题文本能正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。学会课文6个生字,理解由生字组成的词语。掌握课文中的四字成语和常用语。2.感悟文本主题理解诗句的意思,体会诗人与朋友之间的依依惜别之情。从李白的几首离别诗中体会诗人寄情于水的诗歌文化。 3.培养言语品质 在四字成语或常用语的感情朗读中唤起鲜明意象。 围绕依依惜别的感情去发现语言文字表达的情感性。 在模仿迁移表达和想象表达中提高言语表达能力和审美感受。 二、教学过程 (一)出示词语,指导朗读(幻灯片底色为插图景物,便于图文对照) 烟雾迷蒙俯临长江杨柳依依依依惜别脍炙人口浩浩荡荡 繁花似锦飞檐凌空沙鸥点点按捺不住誉满天下永世不绝 1.指名朗读,读准字音。 2.教师范读一个词语,学生模仿朗读对应的词语,要读出画面、语气和情感。

(二)诗文对照初步朗读感知 1.课前板书:黄鹤楼送别,朗读课题,读出感情。指出课文特点,板书:文包诗 出示李白写的送别诗并指导朗读,读出诗的节奏 黄鹤楼送孟浩然之广陵 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 唯见长江天际流。 (黄鹤楼在湖北武汉,扬州是江苏省扬州市,它们都在长江边上,黄鹤楼在西面,扬州在东面。所以说西辞黄鹤楼。) 2.从课文中找找哪些语句表达的就是这首诗的意思。用直线_________划出来。然后交流一下。老师读一句诗,让学生结合课文相关语句说说诗句的意思。

(三)精读课文,感悟诗情 1.李白在黄鹤楼送别孟浩然,当时周围的环境是怎样的呢? (1)谁来读读第一自然段。板书:之景 (2)师:你觉得送别时的环境怎么样?那就请你美美地读一读,把同学和老师带进那迷人的送别场景。 2.假如第一段侧重写的是黄鹤楼送别之景,那么第二自然段侧重写送别之什么呢?读读第二自然段,能否和第一自然段一样,用一个字概括。讨论并板书:之情。 (1)指名朗读,体会这是一种怎样的离别之情。讨论板书:依依惜别 (2)什么叫依依惜别?依依什么意思?惜别什么意思?(依依:留恋的样子;惜别:舍不得分别。形容十分留恋,舍不得分开。) (3)指导感情朗读第二自然段,体会依依惜别之情。 (4)出示:李白和孟浩然一会儿仰望蓝天白云,一会儿远眺江上景色,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。 与原句对比出示:李白和孟浩然一会儿仰望________,一会儿远眺_______,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。(除了蓝天白云和江上景色,还可能仰望什么,远眺什么?比如:温暖的春日、雄伟的黄鹤楼、点点白帆、滚滚江水、飞翔的沙欧等)

苏教版小学语文第九册《黄鹤楼送别》教学设计 (第二课时) 教学目标: 1、正确、流利、有感情地朗读课文,背诵古诗《黄鹤楼送孟浩然陵》。 2 、能通过文诗对照阅读,理解诗句的意思,体会诗人与友人的依依惜别之情。课前准备:1、多媒体课件。2、收集孟浩然的资料,搜集一两首送别诗。 教学过程: 一、复习导入 1、提到送别,总是一个令人伤感的话题。正所谓“黯然销魂者,唯别而已矣”。尤其是在交通极不发达的古代,今日一别,就不知何年何月才能再相见了。因此,许多文人墨客在分别之时,往往都情难自已,把满腔离情别绪,都化作了一首首动人的诗篇。昨天,我们就学习了其中的一首—— 呈现《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,生齐读古诗。 2、这节课,我们将再一次来到烟雾迷蒙、繁花似锦的长江边,再一次走进课文《黄鹤楼送别》。(齐读课题) 二、学文悟情 朋友分离,心中不免依恋、伤感,请同学们快速浏览课文,找出文中最能形容李白、孟浩然此时心情的词语。 (一)你觉得文中的哪个词最能形容李白、孟浩然此时的心情?你理解这个词吗?依依惜别 那么,课文中哪些地方可以看出他们之间的这种感情呢?读读课文,找出重点句子、词语,甚至是标点符号,再把你找到的词句细细品一品,把你的感受写在旁边。 (二)生自读感悟,教师巡视指导。 (三)指名交流,相机指导感情朗读。 1、李白和孟浩然一会儿仰望蓝天白云,一会儿远眺江上景色,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。 (1)话别前,什么场面打动了你?(出示这一句)为什么打动了你? 抓住“藏”字来理解。他们是怎么“藏”的? 一会儿……一会儿…… (2)江边的景色如何呢? 暮春三月,长江边烟雾迷蒙,繁花似锦。

1观沧海/曹操 东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。 2 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄/李白 杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。 3次北固山下/王湾 客路青山外,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。 乡书何处达? 归雁洛阳边。 4天净沙·秋思/马致远 枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。 5峨眉山月歌/李白 峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。 6江南逢李龟年/杜甫 岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。 7行军九日思长安故园/岑参 强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。 8夜上受降城闻笛/李益 回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。 9秋词(其一)/刘禹锡 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 10夜雨寄北/李商隐 君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。 12潼关/谭嗣同 终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束,山入潼关解不平。 13木兰诗 唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。 问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。 东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。 万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。 归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎;愿驰千里足,送儿还故乡。 爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳,当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。 雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌? 14竹里馆\王维 独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。 15春夜洛城闻笛\李白 谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 16逢入京使\岑参

课文朗读 暮春三月,长江边烟雾迷蒙,繁花似锦,年轻的李白正在黄鹤楼上为大诗人孟浩然饯行。 黄鹤楼俯临长江,飞檐凌空。李白和孟浩然一会儿仰望蓝天白云,一会儿远眺江上景色,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。 终于,李白举起了酒杯说:“孟夫子,您的人品令人敬仰,您的诗篇誉满天下。自从我结识了您,就一直把您当作我的兄长和老师。今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!”孟浩然接过酒杯,一饮而尽,然后说道:“王勃说得好,‘海内存知己,天涯若比邻。’虽然我们暂时分别了,我们的友谊却像这长江的波涛永世不绝。” 岸边杨柳依依,江上沙鸥点点。友人登上了船。白帆随着江风渐渐远去,消失在蓝天的尽头。李白依然伫立在江边,凝视着远方,只见一江春水浩浩荡荡地流向天边…… 李白按捺不住激动的心情,随即吟出了脍炙人口的名诗——《黄鹤楼送孟浩然之广陵》: 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 唯见长江天际流。 课文知识点

一、作者简介 李白(701-762年),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。 孟浩然(689—740年),名浩,字浩然,号孟山人,襄州襄阳(现湖北襄阳)人,世称孟襄阳。因他未曾入仕,又称之为孟山人,是唐代著名的山水田园派诗人。 二、易错字 仰:不要多写“丿”。 酒:不要少写“一”。 三、词语解释 烟雾迷蒙:一种自然景象,形容烟雾弥漫,景物模糊,昏暗,看不分明。杨柳依依:比喻依依不舍的惜别之情。 四、主要内容 本文叙述了暮春三月,李白在黄鹤楼送别孟浩然的事。 五、问题归纳 1.课文第一自然段交代了哪些内容? 时间——暮春三月 地点——黄鹤楼 人物——李白和朋友孟浩然 事件——送别 2.读第三自然段李白和孟浩然的话,你体会到了什么? 我体会到李白对孟浩然的敬仰之情、难舍之情。

三下古诗两首语文黄 鹤楼送别

3 黄鹤楼送别 教学目标要求 1. 有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2. 正确认读本课9生字,会写田字格里的10个生字。 3. 通过文诗对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友的依依惜别之情。 教学重点 1.有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2.通过文诗对照阅读,理解课文内容及诗句的意思。 教学难点 理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友的依依惜别之情。 教学准备 多媒体课件 课时安排2课时 第一课时 教学目标要求 1.正确认读本课9生字,会写田字格里的10个生字。 2. 正确、流利的朗读课文。 3. 读通课文,初步了解课文的内容。 教学重点 学习本课生字,能正确、流利地朗读课文。 教学难点 读通课文,初步了解课文的内容。 教学过程 一、谈话导入,初识古诗 1.播放歌曲《长亭送别》,说说听了这首歌,你体会到了什么? 2.师:同学们,相聚是美好的,而分别总是令人伤感的。在我国古代,许多诗人都用古诗来抒发这离别之情。我们今天要学习的课文《黄鹤楼送别》就是以一个生动的故事再现了《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这首诗的创作情境,属于“文包诗”的形式。板书课题,读题。 3.出示《黄鹤楼送孟浩然之广陵》齐读。 (1)这首诗是谁写的吗?是为谁而写的?为什么而写?它主要表达了怎样的情感? (2)简介:黄鹤楼和广陵的资料: (3)介绍李白和孟浩然的相关背景资料。 过渡:知道李白创作这首诗的情景吗?就让我们认真学一学这篇课文。 二、初读课文,学习新词

1.自由朗读课文,提出自读提示:字字入目,读准字音,读通句子,难读的句子多读 几遍。 2.检查初读情况: (1)出示词语:暮春三月孟浩然满饮此杯暂时友谊唯一 (2)指名分段读文,指导读通长句。 (3)再读课文,理解词语 三、再读课文,理清脉络 1.读了这篇课文,给你感受最深的是什么?(引导学生回忆课文内容,理解课文大意。) 2.交流:课文主要写了一件什么事_______(时间) _____ (谁) ___________ (在什么地方) 为___________(谁)送行,写下了的著名的诗篇_____________。 3.讨论并归纳小标题(赏景图、话别图、目送图)。 四、欣赏课文录音。 1.听课文录音。 过渡:我刚才边读文边想象画面,一幅幅鲜活的画面便如放电影似的在脑海中不停转换,于是就能入情入境地把课文读好了。同学们,你能按照刚才的方法读读课文吗? 2.生自由读文。 3.回想当年,李白与孟浩然在黄鹤楼一别,这浓浓情,深深意,李白全借助这首诗表 达了出来(生再次齐读这首诗)。 作业布置 1.描红生字,每字仿写两遍后报听写。 2.完成《习字册》 第二课时 教学目标要求 1.精读课文,感受诗人话别的情景。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 3.结合课文内容,理解诗句意思,体会诗人与朋友之间的依依惜别之情。 教学重点 能正确、流利、有感情地朗读课文、背诵课文。 教学难点 结合课文内容,理解诗句意思,体会诗人与朋友之间的依依惜别之情。 教学过程 一、谈话引入,渲染气氛。 1.今天这节课我们继续学习《黄鹤楼送别》,谁来读一读黑板上的词语? 课件出示词语:

《黄鹤楼送别》教学设计 教材解读 这篇课文属于“文包诗”的形式。叙述了当年的李白在黄鹤楼上为好友孟浩然饯行的事,描绘了长江边烟雾迷蒙、繁华似锦的阳春美景,抒发了诗人送别友人时无限依恋的事情。 教学目标 1、精读课文内容,感受诗人话别的情景。 2、理解诗句的意思,体会诗人与朋友间依依惜别之情。 教学重点:感受诗人话别的情景。 教学难点:理解诗句的意思,体会诗人与朋友间依依惜别之情。 教学过程: 预习提纲:课文讲了一件什么事? 学生回答并根据预习提纲独立自学。 【独立自学】 一、谈话导入 1、课件展示古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 2、吟诵古诗 二、出示预习提纲 课文讲了一件什么事? 【互动交流】

学生活动:朗读课文,感受李白和孟浩然之间的依依惜别之情。一、课文讲了一件什么事?(时间、地点、人物、事件) (一)找出文中描写环境的语句。 1、出示“黄鹤楼春景图”。 2、品读与欣赏。 (二)在这么优美的环境下,作者选择什么样的方式与友人饯行呢? 二、感受李白与孟浩然之间的深厚情谊。 (一)体会李白和孟浩然之间依依惜别之情。 1、课件出示饮酒话别语段,并分角色朗读。 2、从这段文字中,你体会到了什么? 3、从哪些句子看出来? 4、齐读出话语中流露出来的惜别之情。 5、孟浩然说了几句话?观察这两句话都和什么有关? 6、分析这两个句子的用法。 7、指导朗读。 (二)体会李白对孟浩然的敬仰之情。 1、从这段文字中,你还读懂了什么? 2、从哪些地方看出来? 3、找出重点字词,深入体会。 三、体会作者情感的升华 1、课件出示两个段落进行对比学习。

2、找出段落中三个意思相近的词?并说明意思。 3、他们为什么都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情呢? 4、“凝视”、“伫立”说明了什么? 5、引读最后一段。 【总结回顾,感受诗意】 1、有感情地朗读古诗。 2、用自己的话说一说古诗的意思或找出文章中和古诗意思相对应的句子。 【拓展延伸】 1、激发学习唐诗的兴趣。 2、搜集送别诗。

12《总也倒不了的老屋》 第二课时 【课时目标】 1.理解课文内容,引导学生体会关键词语和句子,感受老屋美好的精神品质。 2.一边读一边预测,顺着故事情节去猜想,感受阅读的乐趣。 【教具准备】 多媒体课件 【教学过程】 一、生字检查,复习引入。 1.出示生字,认读。 (课件出示) 洞准备暴墙壁饿蜘蛛漂撞饱晒 2. 口头组词。 二、品词品句,互动探究。 1. (课件出示)老屋已经活了一百多岁了。它的窗户变成了黑窟窿,门板也破了洞。它很久很久没人住了。 (1)指名朗读,学生齐读。 (2)互相交流,你感觉到老屋接下来会怎么样?(倒塌) (3)教师小结,老屋自己也是这么想的。 (课件出示)

“好了,我到了倒下的时候了!”它自言自语着,准备往旁边倒去。 (4)谈话过渡:就在老屋就要倒下去的时候发生了什么事? 2. 学习收留小猫。 (1)就在老屋就要倒下去的时候他听到了什么? (课件出示)(“等等,老屋!”一个小小的声音在它门前响起,“再过一个晚上,行吗?今天晚上有暴风雨,我找不到一个安心睡觉的地方。”)(板书:小猫:避雨) (2)是谁在对老屋说话?老屋是怎么回答的? (课件出示) (老屋低下头,把老花的眼睛使劲往前凑:“哦,是小猫啊!好吧,我就再站一个晚上。”) (3)指导朗读。 ①指名两个学生分角色读老屋和小猫的对话,师生评议,说说怎样读好他们的对话。(用请求的语气读小猫的话,读出老屋的热情。) ②教师小结,指名再读,学生自由练习感情朗读。 3. 学习收留老母鸡。 (1)就在小猫从门上的破洞跳了出来,老屋告别小猫,就要倒下去的时候他又听到了什么? (课件出示 (“等等,老屋!”一个小小的声音在它门前响起,“再过二十一天,行吗?主人想拿走我的蛋,可是我想孵小鸡。我找不到一个安心孵蛋

五年级语文上册第七单元第6课时总第69课时主备人:曾先进 课题:25黄鹤楼送别 教学内容:25黄鹤楼送别(第2课时) 教学目标: 1.能够正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2.深入理解诗句意思,体会诗人与朋友之间的依依惜别之情。 教学重点: 通过课文与诗的对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。 教学难点:通过课文与诗的对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。 教学具准备:多媒体 教学过程: 一、复习引入,初步设疑 1.课文讲了谁在什么时候,为谁送别呢?(板书:李白孟浩然) 2.根据回答出示并齐读第一自然段,为好朋友送别,李白的心情非常激动,他吟出这样一首诗(课件出示)自读古诗,在自己不懂的地方做上记号。指名交流自己的问题。 谈话激趣:同学们有很多疑问,学贵有疑。我想通过认真读了课文后,不需要老师讲,你就明白了。让我们回到黄鹤楼上 二、精读课文,引导探究 (一)学习第二自然段。 1.自由读课文第二自然段,找出描写黄鹤楼的句子。 2.课件出示图片。看图,说说你觉得黄鹤楼怎么样? 3.一对好朋友就要在这里分别了。他俩此时的心情怎样呢?读读课文,体会一下。 4.学生交流(板书:依依惜别之情),出示句子: “李白和孟浩然一会儿仰望蓝天白云,一会儿远眺江上景色,都有意不去触动藏在心底的依依惜别之情。” 你是怎样理解“依依惜别”这种感情的?用“因为……所以……”的句式引读,把这种依依惜别之情读出来。 (二)学习第三自然段 1.出示句子:“孟夫子,您的人品令人敬仰,您的诗篇誉满天下。自从我结识了您,就一直把您当做我的兄长和老师。今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!” 从这段话中,你体会到了什么?再读课文,你从哪些词句中体会到李白对孟浩然的敬仰之情,依依惜别之情?指导朗读。指名看背景图表演读。(演演李白)

《黄鹤楼送别》(第二课时)教学实录 活动名称:扬中市中青年骨干教师课堂教学开放周 一、复习旧知,朗读旧知。 师:同学们,昨天我们学习了课文《黄鹤楼送别》,打开书一齐读课文的第一、二自然段。 生:齐读。 二、朗读话别,感悟话别。 师:离愁别绪在心底,而情难启,而口难开,可有些话总得说出口,听一听两位大诗人是怎样话别的? 师:教师范读课文第三自然段。 师:听完他们的话别,你觉得此时李白和孟浩然的心情怎样? 生:我觉得李白和孟浩然此时都很难过。 生:我觉得一对好朋友就要分开,他们都很舍不得,都不愿意分开。 师:你还能从他们的言语中看出些什么呢?生:我看出李白很崇拜,很敬仰孟浩然。 生:我还能看出孟浩然虽然也很难过,但他比李白年长,所以他试图安慰李白不要太难过。 生:我也看出孟浩然不愧是李白的兄长和老师,他安慰李白不要太难过。 师:是呀,洒脱、率直的李白将自己满腔的情感都流溢在句里行间了。拿起笔,读读李白的这番道白,边读边思考,哪里看出他对孟浩然的敬仰,对这次分别的不舍? (学生边读边划边感悟与思考。) 师:(指小黑板)我们一起来交流。 生:孟夫子,您的人品令人敬仰,您的诗篇誉满天下。自从我结识了您,就一直把您当作我的兄长和老师就请您满饮次杯吧!我从李白言语中对孟浩然一系列的尊称中看出他的敬仰之情。李白称孟浩然为夫子,而我知道,在古代,夫子是对那些有才学有人品的人的尊称;您的人品,您的诗篇,结识了您,一直把

您当作,请您短短的一段话别,李白竟用了这么多个您,我觉得,他不只是一般的敬仰孟夫子,而是非常的敬仰。 师:老师现在也很敬仰你,因为你不仅读明白了李白的语言,还将他的内心分析的这样透彻、准确,我觉得你能做李白的半个知音了。真是不简单。其余同学还有高见吗?生:自从我结识了您,就一直把您当作我的兄长和老师。我知道,李白与孟浩然不是一般的普通朋友。在中国自古就说长兄若父,还说一日为师,终生为父,李白说孟浩然是自己的兄长和老师,可见,孟浩然在李白心中有多高的地位。[ 师:请给他掌声,感谢他用丰富的历史知识解读了李白,解读了课文。我们可以用一个成语形容他们的关系,孟浩然真是李白的良师益友呀! 生:您的人品令人敬仰,您的诗篇誉满天下。誉是指好的名声。李白赞扬孟浩然的才学,诗篇名满天下,无人不知,无人不晓。 师:李白多么的敬仰孟夫子呀,让我们带着无比敬仰之情,朗读这两句话。 (生齐读第三自然段中李白话别语的前两句) 师:生活中突然就要失去一个良师,一个益友,一个兄长,一个知音了,李白能不难过,能不伤神吗?一齐读: (生齐读第三自然段中李白话别语的第三句今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!) 师:还没分别呢,李白就担心哪天才能再见,就期盼何日才能重逢。足见对于孟浩然的离开,对于这次分别,他是多么的不舍呀!再读: (生齐读第三自然段中李白话别语的第三句今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!) 师:劝君更尽一杯酒,因为帆船启航,将不见故人。一起读出李白的不舍,读出李白的难过! (生齐读第三自然段中李白话别语的第三句今天您就要顺江东下,前往扬州,不知我们何日才能再见面,就请您满饮此杯吧!) 师:真是兰舟未发已盼君回呀,面对友人的道白,面对故人的深情,孟夫子感动极了,人生能得这样的知己,我还有什么遗憾的呢?他接过酒杯,一饮而尽。

小学语文标准教材 五年级语文:黄鹤楼送别导学 案(教学方案) People need to communicate and communicate with each other, and language is the bridge of human communication and the link. 学校:______________________ 班级:______________________ 科目:______________________ 教师:______________________

--- 专业教学设计系列下载即可用 --- 五年级语文:黄鹤楼送别导学案(教学方 案) 一、学习目标: 1.正确、流利、有感情地朗读课文,初解《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。 2.学会本课生字,理解词语,会用“暂时”、“凝视”造句。 3.通过课文与诗的对照阅读,初步理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。 二、自学引导: 同学们,黄鹤楼在今湖北省武汉市蛇山,始建于公元223唐朝大诗人李白在这里送别他的朋友孟浩然,还写下了一首这篇课文就

是写送别的情景和介绍这首诗的。下面就让我们一起随着李白,在这繁花似锦的春天,登上那飞檐凌空的黄鹤楼,去送一送孟浩然吧!请同学们打开课本,诗文对照,自学课文。 1.自学生字词语。我要先把课文认真地读一遍,边读边用笔标画出我还不认识、读不准确、不理解的字词。画出课文中的生字词,并在生字上端注音,特别是其中的平翘舌音、前后鼻音和三拼音节。读准生字的发音。然后我再自学课后出现的生字词语,正确认读识记生字,生字词抄写2遍。 ⑴我会读: 杨柳依依沙鸥点点白帆远去消失蓝天伫立凝视 春水浩荡流向天边誉满天下脍炙人口永世不绝 ⑵我会写:我要课文中难记难写的字认真地写在下面。 孟饯酒饮暂帆脍炙孤唯 ⑶我会辨字组词。 洒()绵()炙()孤() 酒()锦()灸()狐()

小学语文听课记录《黄鹤楼送别》 《黄鹤楼送别》是一篇“文包诗”形式的课文。课文把古诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》巧妙地包含在一篇浅近的现代白话文中,通过一个趣味盎然的故事帮助学生理解古诗。文章是诗歌的扩展和阐释,诗歌是文章的浓缩和提炼。诗与文浑然一体,旨在使学生通过课文更易于理解诗歌的意思,体会诗歌的意境,领悟诗歌的情感。解老师的课有以下几个特点: 首先,整体入手,潜心会文。教者从整体入手,抓住“依依惜别”这个关键词语,让学生在课文中找一找相关的词句,划一划,谈谈自己的体会。这又让我想起了这八个字,“提领而顿,百毛皆顺”,教者很好的抓住了这篇课文的领子就是送别,就是体悟这“依依惜别的深情。” 其次,抓住细节,体味真情。在整体感知的基础上,教者引导学生抓住关键的词句品味。比如:、依依惜别、“海内存知己,天涯若比邻”、杨柳依依、伫立、凝视、脍炙人口等,指导学生不仅看到文字表面的意思,更深入到了文本的内部,发现了文字背后的色彩,感悟文字背后蕴含的人物的丰富情感。让学生在积极主动的思维活动中,加深理解和体验,有所思考。交流讨论,相机学习课文,抓住重点词句,通过读、议等形式,从人物所处的特定环境、表情语言去体会情感;鼓励学生发挥丰富的想象、深入人物内心,以课文的情为基调,激发学生的情感,引起学生情感上的共鸣。课堂上体现了以读为本,为学生创设了与文本对

话的广阔空间。通过有声有色地读课文,使学生更多、更直接地与文本对话,使课堂回归了语文教学的本色。 再次,抓住“空白”,引导想象。《黄鹤楼送别》这篇文章主要是引导学生体会人物之间的依依惜别之情。但文本描写的情景离学生的生活有一定的距离,而且人物的情感非常细腻。例如,目送友人的船渐行渐远,望着浩浩荡荡的江水,此时李白心情激动,他会想些什么呢?给了学生无限的想象空间,让学生想象说话,在想象中与人物进行心灵的沟通,产生共鸣,从而更好地体会那意境。 最后,拓展资料,升华情感。文本中的人物和描写的情景时空跨度太大,如何让学生在情感上与李白产生共鸣,也对孟浩然充满敬仰之情是个不太容易处理的问题。于是教者适度地把课外资料引入课堂,开阔学生的阅读视野,增加阅读的积累,感受古诗的悠远流长,努力使课堂教学真实、朴实、扎实,让孩子真正学有所得。也使学生对两位诗人之间的深情厚谊的了解变得“充实”、”厚实”,对激发学生情感起到很好的推波助澜的作用。在“润物细无声”般的熏陶中,提升审美趣味,闪现智慧火花,提高语文素养。《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是一首脍炙人口的送别诗,通过此课的学习,激发学生进一步学习更多送别诗的兴趣,将学生带入绚丽多彩的古诗百花园中,最后作业的设计很好的体现了这一点。 听完了这堂课,我有一点疑惑。这篇课文是文包诗,文章当