植物细胞培养生产和提纯花青素的初步研究

摘要:花青素,是自然界一类广泛存在于植物中的有着防癌、抗氧化等功效的水溶性天然色素,本文对国内外关于花青素的植物来源、合成机理、生物活性等进行了概括,着重对利用植物细胞培养技术生产花青素,通过外植体的选择、高产细胞系的选择培养条件优化、培养技术的选择、前体物的添加、诱导提高花青素的产量以及探究高效的提纯方法进行初步探究。

关键字:花青素植物细胞培养提高产量分离提纯

Abstract:

Key words:

1 花青素的概况

花青素(Anthocyanidin),又称花色素,是自然界一类广泛存在于植物中的水溶性天然色素,属类黄酮化合物。是一种次生代谢物,也是植物花瓣中的主要呈色物质[1]。花青素存在于植物细胞的液泡中,可由叶绿素转化而来。受许多因子的影响,低温、缺氧和缺磷等不良环境也会促进花青素的形成和积累[2]。

花青素类色素广泛存在于所有深红色、紫色或蓝色的蔬菜水果,比如钙果、葡萄、黑莓、无花果、樱桃、甜菜根、茄子、紫甘薯、黑龙珠土豆、血橙、红球甘蓝、蓝莓、红莓、草莓、桑葚、山楂皮、紫苏、黑(红)米、牵牛花等植物的组织中。自然界有超过300种不同的花青素。其中蓝莓所含花青素量最大最多最有营养价值。

1.1花青素的理化性质

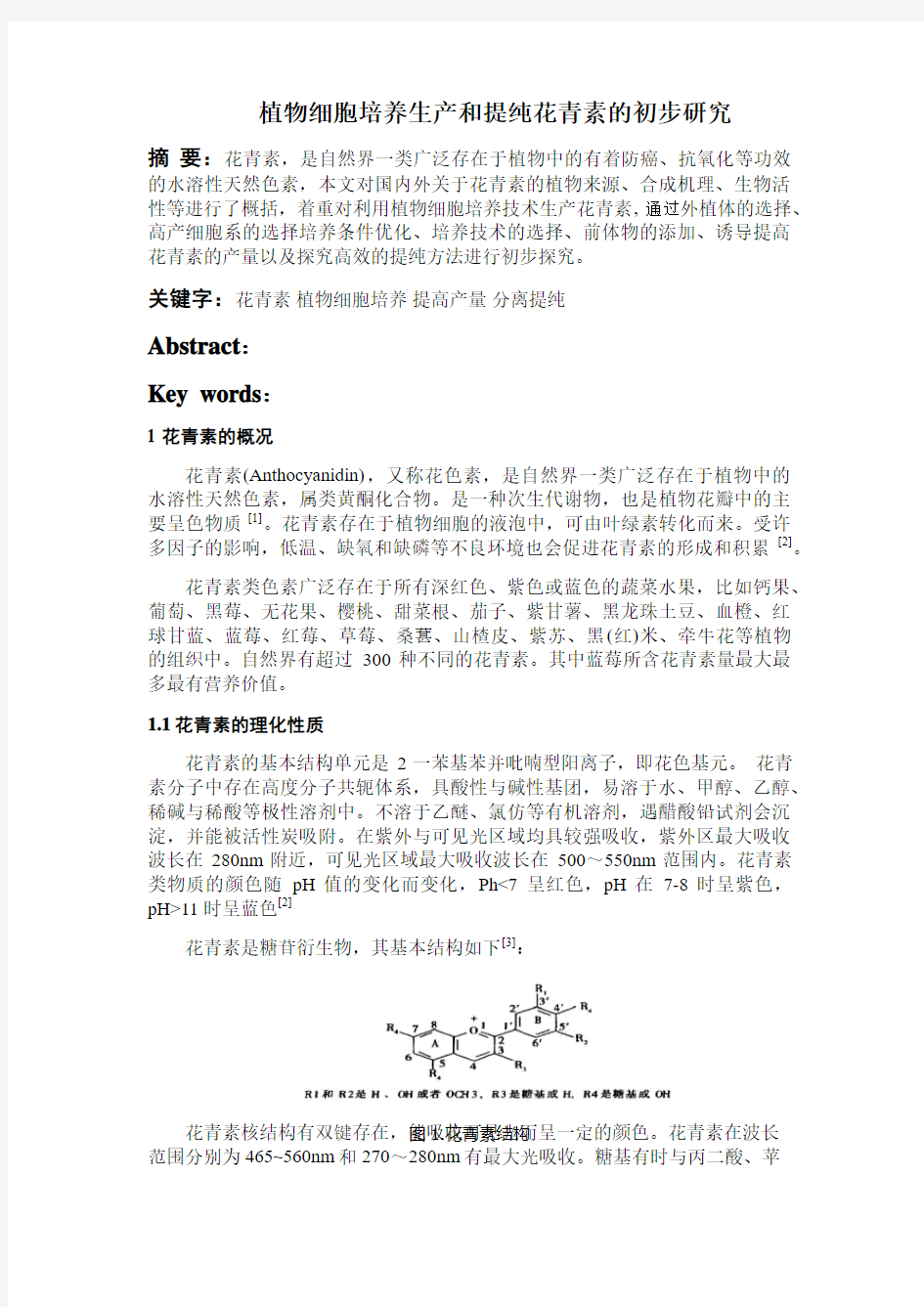

花青素的基本结构单元是2一苯基苯并吡喃型阳离子,即花色基元。花青素分子中存在高度分子共轭体系,具酸性与碱性基团,易溶于水、甲醇、乙醇、稀碱与稀酸等极性溶剂中。不溶于乙醚、氯仿等有机溶剂,遇醋酸铅试剂会沉淀,并能被活性炭吸附。在紫外与可见光区域均具较强吸收,紫外区最大吸收波长在280nm附近,可见光区域最大吸收波长在500~550nm范围内。花青素类物质的颜色随pH值的变化而变化,Ph<7呈红色,pH在7-8时呈紫色,pH>11时呈蓝色[2]

花青素是糖苷衍生物,其基本结构如下[3]:

图1.花青素结构

花青素核结构有双键存在,能吸收可见光而呈一定的颜色。花青素在波长

范围分别为465~560nm和270~280nm有最大光吸收。糖基有时与丙二酸、苹

果酸、琥珀酸和乙酸等脂肪酸或p-香豆酸、咖啡酸、芥子酸、对羟基苯甲酸、阿魏酸等芳香酸酰基化形成酰化花青素[4]。

1.2 花青素的制备

花青素主要以糖苷的形式存在于表皮细胞的液泡内,是花和果实中的主要色素。花青素是植物中广泛存在的次生代谢产物。花青素的制备方法包括化学合成法、生物合成法和植物提取法。

1.2.1化学合成法

花青素的化学合成方法先通过立体选择性还原方法合成原花青素,再通过原花青素的进一步反应合成花青素。原花青素是植物中广泛存在的一大类多酚类化合物的总称。原花青素在植物界中广泛存在,人们对它的 研究已有几十年的历史。1697年,美国Joslyn 等从葡萄皮和葡萄籽中提取分离出4种多酚类化合物,这些化合物在酸性介质中加热均可产生花青素(Cyanidins )故将这些化合物命名为原花青素。其反应过程如图2所示。

但是化学合成的副产物相对来说比较多,别是产特物的异构体难以分离 ,造成产物的纯度不高 ,在一定程度上带有一定的毒性, 因而影响了其应用于食品 、药品等安全性要求极高的领域[5] [6] 。 1.2.2 生物合成法

20

世纪80年代末90年代初,植物花青素及类黄酮物质代谢途径研究已较为成熟。花青素是植物中广泛存在的次生代谢产物,是通过两条途径合成的。

B 环和

C 3桥是由莽草酸途径合成的,A 环是丙二酸途径合成的[4]。(图3)

图2花青素异构物

图3生物合成法

苯丙氨酸是花青素及其他类黄酮生物合成的直接前体,由苯丙氨酸到花青素经历3个阶段:第1阶段由苯丙氨酸到香豆酰CoA,这是许多次生代谢共有的,该步受苯丙氨酸解氨酶(PAL)基因活性调控。PLA是多酚类物质代谢途径中的一个限速酶,分子量在220~330KDa,其全酶由四个相同亚基组成四聚体,最适pH在8~9.5之间。PLA的活性部位具有脱氢丙氨酰基的亲电中心。在组织中的活性可随外界因素而发生显著变化,用光照,病伤害,植物激素处理等会使活性显著增加。另外有时还受光敏色素所支配。第2阶段由香豆酰CoA 和丙二酰CoA到二氢黄酮醇,是类黄酮代谢的关键反应,该阶段产生的黄烷酮和二氢黄酮醇在不同酶作用下,可转化为花青素和其他类黄酮物质。该步骤受查尔酮合成酶和黄烷酮-3-烃化酶的活性调控。第3阶段是各种花青素的合成[2]。过程如下图

图 4 生物合成图

1.2.3 花青素生物合成代谢途径的分子调控

多数的花青素途径调控发生在结构基因的转录水平上,受多中转录因子在

不同时空上的组合调控,还有一些受转录后水平的调控。在花青素转录过程中

有WD40,WRKY,BZIP,MADS-box,R2R3-MYB及bHLH等各种转录因子,

这些转录因子通过与结构基因启动子中相应的顺式作用元件结合,从而激活或

抑制花色苷生物合成途径中一个或多个基因的表达。迄今为止,研究发现的花

青素结构基因调控一般都是由MYB转录因子、bHLH转录因子和WD40蛋白形成一个蛋白复合体,直接调控结构基因的转录,而不是合成中间调控物[7]。

1.2.4 影响花青素合成的环境因素

环境条件对花青素合成与调节方面的研究,主要集中于光照和温度pH值等因素的研究。光照促进花色苷的合成和积累,CHI和CHS两种酶的形成受日光调控和紫外光诱导,且两者存在协同性。研究表明,在黑暗中生长的金鱼草中有CHS存在,但在强光照射下CHS的活性增强10-20倍。如果去掉紫外光CHS的酶活性较低,这表明光反应的部分是紫外线诱导的。另有研究表明蓝光是促成细胞合成花青素最有效的单色光。适当的低温可以CHS基因的表达。植物处于营养缺乏或其它生物胁迫等逆境时会出现花色苷积累的现象。

1.3 花青素的生理保健功能

1.3.1预防癌症

癌症是因为自由基毁坏遗传物质(DNA)而导致的。借着保护遗传物质,花青素将能间接的保护我们对抗癌症。虽然是长期的,但是花青素的确有间接的保护作用。而花青素清除自由基的功效,亦可以让癌细胞无法顺利扩散,借此保护更多健康的细胞免于被癌细胞侵蚀。另一方面有些癌症透过溶解组织和细胞的物质形成肿瘤,这些癌细胞产生溶解脢和蛋白脢,而花青素)能保护蛋白质不受蛋白脢的影响。像是乳腺癌的致病机制便是如此,因此服用花青素对于乳腺癌的发展会有很好的抑制作用。

1.3.2增进视力

医学临床报告显示蓝莓中的花青素可促进视网膜细胞中视紫质(Rhodopsin)的再生成,可预防重度近视及视网膜剥离,并可增进视力。刘村明等10~18岁儿童及青少年进行了初步研究发现花青素能够有效缓解或消除因视觉疲劳引起的视物模糊、眼球发胀、眼痛、畏光、眼干涩等症状。已有研究发现,花青素能够有效改善人眼黄斑恢复时间,尤其是暗环境中对中高空间数字的辨认更为明显,从而认为花青素能够增加眼底微循环的血流,加速物质代谢交换和增强对毛细血管的保护作用,进而改善黄斑恢复时间和夜间视觉的作用,这可能与花青素能够促进视网膜视杆细胞视紫红质的再生成有关,这也是花青素能够有效改善因长时间操作电脑而引起的电脑终端综合症的原因之一。另外,花青素是十分有效的抗氧化剂,它可以清除体内具有毒性的氧自由基,从而对组织细胞起保护作用[8]。

1.3.3 口服的皮肤化妆品

花青素在欧洲,被称为“口服的皮肤化妆品”,可防止皮肤皱纹的提早生成,是目前自然界最有效的抗氧化物质。它不但能防止皮肤皱纹的提早生成,更能补充营养及消除体内有害的自由基。在纯净无污染的越橘提取物中,95% 的成份是一种名为花青素的天然物质。数十年来的研究发现,花青素对人体的健康具有诸多益处。

花青素是天然的阳光遮盖物,能够阻止紫外线侵害皮肤。皮肤属于结缔组织,其中所含有的胶原蛋白和硬弹性蛋白对皮肤的整个结构起重要作用。芬兰的艾斯蒂博士在实验中发现,太阳可以杀死人类50% 的皮肤细胞。但是如果用花青素加以保护,则大约有 85% 的皮肤细胞可以幸免于死。

1.3.4 改善睡眠

随着人们生活节奏的加快和工作压力的加大,人们正常的生物钟也会不时的发生改变,比如连续的加班加点等,使得人们的生活习惯不得不接受改变,于是往往会产生睡眠不足的问题。使人们得不到充足的休息,导致人体免疫调节功能下降,内分泌功能紊乱,体内产生大量的自由基。正是人体免疫功能下降,使得自由基的活性增强,使其能够持续破坏包裹在神经上的髓磷脂并使之硬化,导致抗氧化物酶-- 谷胱酞过氧化酶的活力水平降低,引起脑神经的变态反应。花青素具有深入细胞保护细胞膜不被自由基氧化的作用,具有强力抗氧化和抗过敏功能,能穿越血脑屏障,可保护脑神经不被氧化,能稳定脑组织功能,保护大脑不受有害化学物质和毒素的伤害。这一作用就证明了为什么人们服用了花青素后总说头脑大为清醒,睡眠得到彻底改善的根本原因。

2 花青素生产提纯的研究现状

简单的提取纯化工艺很难达到含量≥24%的标准,而欧洲国家利用他们自己拥有的提取纯化技术,可使提取物的花青素含量≥36%。由于至今国内市场上还没有花青素纯品,所以提取高纯度的花青素对花色苷类色素的深入研究与开发提供必备的表征条件和理论依据,并且有助于它的工业利用。

基于花青素的作用、理化特点以及目前的研究现状我们最如何提高花青素产量和体高纯度设计了如下实验,首先是通过外植体选择、优化培养条件和添加诱导物进行提高产量的研究。

3 植物细胞培养生产花青素

3.1 外植体的选择

外植体是指植物组织培养中的各种接种材料。从理论上讲,植物细胞都具有全能性,能够再生新植株,任何器官、任何组织、单个细胞和原生质体都可以作为外植体。但实际上,不同品种、不同器官之间的分化能力有巨大差异,培养的难易程度不同。为保证植物组织培养获得成功,选择合适的外植体非常重要。本实验采用葡萄皮作为外植体,主要选材依据为:1.材料价廉易得 2.葡萄皮细胞花青素含量丰富。优质的材料为理想的产量作保证。

3.2外植体消毒

选取饱满色深的葡萄剥下表皮,将剥离出来的葡萄皮先用自来水冲洗10~20min,再用浓度为70%~75%的酒精迅速漂洗一下,用2%次氯酸钠浸10min,后用无菌水冲洗2~3次。放入无菌锥形瓶备用。

3.3 从葡萄表皮分离单细胞

分离单细胞的方法有很多,在此我们采用酶解法,该法能够得到较多游离的细胞。用酶解法分离细胞的时候,必须对细胞给予渗透压保护,如加入甘露醇等。

处理过程:往材料中添加适量的果胶酶、纤维素酶和甘露醇处理材料10min,过滤后12000r/min离心10min取上清液得液体为代谢活性的细胞。

3.4 细胞株的筛选驯化

将分离到的单细胞接种在不含生长素、分裂素的培养基中进行继代培养,挑取生长好的细胞进行反复继代培养驯化。将分离到的单细胞接种在含高浓度的乙酸盐、苯甲酸钠等可能对细胞产生毒害的化合物的培养基中反复继代培养驯化,可以获得耐受高剂量有毒物质的细胞。通过对细胞的筛选,可以不断提高细胞的生长率和存活率!

4 细胞培养

4.1培养基的选择:

MS培养基成分如下

NH4NO333000mg/L、KNO338000mg/L 、CaCl2·2H2O 8800mg/L、MgSO4·7H2O 7400mg/L 、KH2PO43400mg/L、KI 166mg/L、H3BO31240mg/L、MnSO4·4H2O 4460mg/L、ZnSO4·7H2O 1720mg/L、Na2MoO4·2H2O 50mg/L、CuSO4·5H2O 5mg/L、CoCl2·6H2O 5mg/L FeSO4·7H2O 5560mg/L、Na2-

EDTA·2H2O 7460mg/L 、肌醇 20000mg/L、ⅣB烟酸 100mg/L、盐酸吡哆醇(维生素B6)100 mg/L、盐酸硫胺素(维生素B1)20mg/L、甘氨酸400mg/L、蔗糖30 g/L

碳源:研究表明,对于大多数植物来说,蔗糖是产花青素的最佳碳源,其次是葡萄糖。

氮源:Kenji Sato的研究表明,当总含氮量维持29.9mmol/L,NH4+含量为总含量的16.7%时,花青素产量最高。

植物激素添加:1mg/L2,4-D,2mg/L KT(细胞分裂素)

配置好的MS培养经灭菌冷却后,将筛选出来的活性单细胞接种到培养基上。

4.2 前体饲喂,添加诱导子提高产量

植物细胞次级代谢产物往往具有经济价值或药用价值,但是这些物质在植物细胞内含量往往很低,人们通过前体饲喂、添加诱导子等方法提高产量并取得了一定的成果。前体一种生化反应的底物。实际上次生产物合成过程中凡是参与该物质合成的成分都可以认为是该物质的前体物质。研究显示苯丙氨酸前体饲喂和茉莉酸甲酯的联合作用对葡萄细胞培养生产花青素的影响最大,可使单位鲜细胞花青素含量提高2.7倍,花青素产量提高3.4倍[9]。培养4天后添加苯丙氨酸、茉莉酸甲酯在一定的光照下培养为了提高产量我们对这些条件采用L9(34)表正交试验探究。

4.3 设置培养条件

影响花青素产量的因素有:光照强度、苯丙氨酸前体饲喂和茉莉酸甲酯添加量、温度、激素、pH、氧浓度、金属离子、细胞龄、接种量、剪切力、胞外离

子浓度、渗透压等…其中,我们选取选取影响花青素产量的主要因素(光照强度、苯丙氨酸和茉莉酸甲酯添加量、温度、接种量)做L9(34)的正交试验设计。查文献可知,个因素对花青素产量的最佳范围为:光照强度:3000~4000lx、苯丙氨酸添加量:20~40μ mol/L、温度:20~40、接种量:15~50g(湿细胞)/L

查找文献可知,选取光照强度、苯丙氨酸和茉莉酸甲酯添加量、温度和接种量为影响因素,花青素提取率为判定指标,做正交试验,结果见表1

表1 L9(34)因素水平表

6.花青素的分离纯化

6.1.细胞破碎

花青素是一类存在于液泡内的胞内产物,要提取花青素首先要破碎细胞。

常用的细胞破碎方法有多种。主要分为机械法和非机械法两点。机械法包括高

压匀浆破碎法、汤珠击破碎法、高速搅拌珠研磨破碎法、超声波破碎法等,非

机械法有渗透压冲击破碎法、冻融破碎法、酶溶破碎法、化学破碎法等。各种

破碎法各有独自的优缺点,本实验采用适合细胞悬浮液和植物细胞的大规模处

理的珠磨破碎法利用玻璃珠或铁珠捣碎细胞。

6.2.粗提取

采用微波提取法提取花青素。微波提取主要是利用其热效应。由于被提取

细胞物内含水和极性有效成分,在微波电磁场作用下,极性分子从原来的热运

动状态转向依照电磁场的方向交变而排列取向,产生摩差热,这些含水和极性

有效成分在微波场中大量吸收热量,内部产生热效应,从而提取物的细胞结构

发生破裂。细胞外溶剂容易进入细胞内,溶解并释放出细胞内物质。主要操作

为步骤为准确称取10.0g珠磨溶液,在酸性乙醇浓度为10%,微波功率800W,浸提温度65℃,微波时间90s的条件下,提取花青素。

6.3.分离纯化

花青素的分离与纯化方法是花青素领域的研究重点,目前报道的主要方法

有纸层析、薄板层析、柱层析、高效液相、膜分离技术等。花青素传统纯化方

法是纸色谱,该方法具有快速、设备简单等优点。本实验采用高效液相色谱法(HPLC)

色谱法分离原理:当流动相中所携带的混合物流过固定相时,就会和固定相发生

作用(力的作用)。由于混合物中各组分在性质和结构上有差异,与固定相发生作用

的大小也用差异。因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后次序从固定相中留出,重而实现分离。

色谱条件:

色谱流动相:A(5 %甲酸)B(甲酸:水∶乙腈=5∶45∶50体积比);流速:0.8 mL/min;DAD检测器;柱温30℃;梯度洗脱。

质谱采用离子阱的正电子模式,质谱条件为:电压3 500 V,撇乳器电压40 V,

出口电压94 V,喷雾器压力30 psi(1 psi=6.895 kPa),干燥气体流速9 mL/min,气体

温度350°C,阈值50 000(ESI),时间200 ms。

7.产量检测

花青素的测定方法主要有:

1.分光光度法

2.比色法

3.pH示差法

4.双标样高效液相色谱法

MWCF的计算方法

MWCF=M sample/M standard

式中M sample为样品分子量、M standard为标样分子量

8.花青素稳定性研究

稳定性研究表明,光照、温度及pH对葡萄皮花青素稳定性影响较大。

1.光照易导致花青素降解损失,应避光保存。

2.花青素热稳定性较差,温度越高,花青素含量下降得越快.

3.无论是在酸性溶液还是在碱性溶液里,经过一段时间后,花青素含量均下降,在pH值为5时最稳定。

4.金属离子Cu2+和Al3+对花青素的稳定性影响显著。

5,. 通过人工酰基化以提高花青素稳定性。

9.花青素的保存

最新研究显示由麦芽糖糊精和阿拉伯胶混合形成的微囊结构可降低花青素在饮料

中的降解,延长花青素的保质期[10]

微胶囊技术是一种用成膜材料把固体或液体包覆形成微小粒子的技术。该技术能

最大限度地保存囊内物质的色香味及其生物活性,防止营养物质的破坏与损失,是一

项发展迅速的高新技术

操作过程:

配制70℃一定浓度的阿拉伯胶和麦芽糊精混合溶液→加入1.5% 花青素→均质→

密封、静置、冷却→喷雾干燥→微胶囊花青素

10.结语

随着科技的发展,人们对食品添加剂的安全性越来越重视,合成色素的使

用种类和数量已经大幅度下降,因此,开发和应用天然色素已成为世界食用色

素发展的总趋势。但是目前天然花青素的发展也遇到了一些瓶颈。主要体现在

花青素纯度过低,稳定性不够好上。简单的提取纯化工艺很难达到含量≥24%的

标准,而欧洲国家利用他们自己拥有的提取纯化技术,可使提取物的花青素含

量≥36%。因此为了加快我国丰富的花青素资源的综合开发利用,寻求新的高效、快速、方便、自动化分离方法,改进现有的能够适合大规模生产的的提取分离

技术,研究提高花青素稳定性的方法显得极为重要。

参考文献:

1.赵宇瑛,张汉锋.花青素的研究现状及发展趋势.安徽农业科

学.2005,33(5):904-905,907

ofAnhui2.王日为,张丽霞高吉刚.茶叶中花青素类物质研

究展望[J].茶叶科学技术,2002,(4):4-8

3. 韩海华梁名志王丽罗琼仙赵甜甜. 花青素的研究进展及其应用. 茶叶科学技术 2011,37(4):217-220

4. 顾林,朱洪梅、顾振新.花青素的生物合成和成色机理及提高其稳定性的

途径. 食品工业科技,1002-0306(2007)11-11-0240-05

5. Akiko Saito,et al .Tetrahedron,2002,58(39):7829~7837

6. Fei He , Qiu-Hong Pan , Ying Shi and Chang-Qing Duan. Chemical Synthesis of Proanthocyanidins in Vitro and Their Reactions in Aging Wines. Molecules 2008, 13, 3007-3032

7.张宁胡宗利陈绪清侯晓姝李勇陈国平.植物花青素代谢途径分析及调控模型建立.中国生物工程杂志,2008,28(1):97~105

8.刘春民王抗美邹玲.花青素对近视青少年视疲劳症状及视力的影响.中国实用眼科杂志 2005年6月第23卷第6期

9.曲均革虞星炬张卫金美芳.前体饲喂、诱导子和光照联合使用对葡萄细胞培养合成花青素的影响[J].生物工程学报,2006(2):299~304

10. 植提桥《微囊包装可有效延长花青素保质期》2010年12月24日

谈转基因动物对克服人类疾病的影响 摘要转基因动物在医学研究领域和生命科学的研究中有着重要应用价值,可以用于改良动物品种、提高动物产品的产量和质量及抗病性;也可以用于生物制药、建立诊断和治疗人类疾病的动物模型、生产可用于人体器官移植的动物器官等;还可以利用转基因技术对某些遗传病进行基因治疗、获得基因敲出动物等。疾病动物模型在认识疾病本质、确定防治方案及药物研究上十分重要。转基因动物人类疾病动物模型的研究和建立在基因水平上研究人类疾病、揭示各个基因的各种功能中将起重大作用。 关键词:转基因动物动物模型人类疾病器官 1. 转基因动物概述 在分子水平或者基因水平的基础上,用人工的手段去改造生物遗传性状的基因工程,出现在20世纪70年代。基因工程应用技术之一的基因重组,可用于对不同生物遗传物质的体外人工剪切、组合、拼接,使遗传物质重新组合,然后,通过载体,如微生物、病毒等转入微生物或细胞内,进行“无性繁殖”,并使所需基因在细胞内表达出来,产生人类所需的物质或创造新的物种。近年来,国外已出现了一些“基因作物”,如抗腐烂西红柿、抗除草剂棉花、抗病毒黄瓜和马铃薯,以及抗虫玉米等。目前,利用基因重组技术能分离出来的目标基因已近百种,在农作物上实现目标基因表达的也已有10多种。 所谓转基因动物,是用实验方法,把外源基因导入到动物体内,这种外源基因与动物本身的染色体整合,这时外源基因就能随细胞的分裂而增殖,在体内得到表达,并能传给后代。世界上第一只转基因动物巨鼠,是将大白鼠生长激素导入小白鼠的受精卵中,再将这个受精卵移入借腹怀胎的母鼠子宫中,产下的小白鼠比一般的大一倍。这只在遗传学上具有重大意义的转基因动物的研究究培育成功,展现出诱人的光明前景。 克隆动物的操作过程中,完全可以同时进行转基因操作。在体细胞去核并与去核的卵细胞结合之前,将有关的人类基因注入,这样,培育的“转基因克隆羊”,就会产生出人类蛋白质。第一头克隆羊“多利”引起的轰动,在于它的理论价值,它突破了有性生殖的框架,证明高等动物也可以由无性生殖来繁衍。我国转基因羊研究新突破,在于它的经济价值,因为它可以让人类丰衣足食、健康长寿的美梦成真。那转基因羊的后代是不是转基因羊呢?转基因羊与普通羊交配,即有性繁殖,后代中的一半是转基因羊;但若用克隆——无性繁殖的方法,那所有的后代都是转基因羊。 2. 转基因技术的应用(医学方面) 一、建立人类疾病动物模型。通过转基因技术制作转基因动物模型,可以模拟人类疾病的起始和发展,并可测试比较各种治疗方案的治疗结果,最终确定最行之有效的治疗方案。现已建立的人类动物疾病模型有癌症、动脉硬化症、镰刀状细胞贫血、地中海贫血、红细胞 增多症、肝炎、免疫缺陷、自发性高血压、淋巴系统病、透纳氏症、心肌顿抑、老年痴呆症

无限增殖的小鼠胚胎成纤维细胞系胰高血糖素样免疫反应的 建立及特性描述 XXX 湖北师范学院生命科学学院生物科学专业 1101班 201111XXXXXXX 摘要 1.背景: Hh信号是一种保守的形态形成通路,它在胚胎发育中扮演至关重要的角色,新兴的证据也支持这一角色在治疗和修复过程以及肿瘤发生中的作用。胰高血糖素样免疫反应性家族的转录因子(Gli1,2和3)通过调节下游靶基因的表达来调解刺猬形态形成的信号。我们以前用来自小鼠胰高血糖素样免疫反应性的一系列胚胎成纤维细胞来描述Gli蛋白在Hh目标基因调节中的个体与合作的角色。 2.结果: 本文中,我们描述了缺乏单个和多个Gli基因自发地无限增值的老鼠胚胎成纤维(iMEF)细胞系的建立。这些非无性繁殖系的细胞系概括了独特的配体介导的转录响应早期的MEFs。然而许多Gli1对目标基因的诱导不起作用,已发现的Gli2空细胞会减弱目标基因的感应而Gli3空细胞表现出提高基底部并促进配体诱导的表达。在Gli1 - / 2 - / - iMEFs中的目标基因反应严重地降低而Gli2 - / 3 / - iMEFs 不能引发转录反应。然而,我们发现Gli1 / 2 - / -和Gli2 / 3 - / - iMEFs对Hh配体都表现出强劲的白三烯依赖性的综合迁移,这证明了这种反应不是依赖性的转录。

3.结论: 本研究提供了一系列Gli-null iMEFs转录和非转录的Hh反应的基本特征。向前推移,在Hh 反应程控中,这些细胞系被证明是一套有价值的工具,用来研究独特功能的调控。 背景 对于多种多样的生物过程,包括发育模式和器官形成,Hh信号通路是一个至关重要的调控子。这条路径从上游的Hh配体结合起始,到跨膜转运受体的碎片蛋白(Ptc1)。这减轻了碎片蛋白介导对Smoothened(Smo)的抑制,引发了复杂的下游信号级联(综述[1]]。Gli1和Ptc1是保守的Hh目标基因并且其表达水平被认为是路径活动的可靠指标。大多数Hh信号介导的生物学效应似乎都是通过Hh目标基因的转录调控被调节的,就连最近的一个非转录反应也被确定[2、3]。 在确定Hh在生长和组织与器官的形态发生中发放信号的角色时,空小鼠模型是至关重要的。在探索在通路调节中个体Hh信号介质的功能时,这些模型也被证明是很有价值的。在细胞分析中,Gli1的过度表达已经被发现可以诱导Hh目标基因的表达。小鼠的Gli1 发育正常的这一发现,推断Gli1的功能对于正常发育是可有可无的[4]。小鼠的Gli2 表现出神经管缺陷并且证明减退的Hh目标基因表达在几个组织中[5 - 7]。它支持来自基于细胞分析的研究结果[8],即把Gli2的功能作为一个关键的目标基因的激活剂。对于Gli3空小鼠,在来自于野生型的器官中,增加的目标基因的表达暗示,Gli3的功能是抑制转录。

攀枝花学院 Panzhihua University 植物细胞工程应用及发展前景 院(系):生物与化学工程学院 专业:生物工程 班级:2009级生物工程 学生姓名:顿茹兰学号:20091020092007

植物细胞工程应用及发展前景 顿茹兰 200910902007 攀枝花学院生物与化学工程学院, 四川攀枝花617000 【摘要】植物细胞工程是一门以植物组织培养为基础,具有广泛应用前景和实用价值的生物技术。目前根据人们的需要已经相继完善和发展了一些具有特色的实用技术,这些技术的发展和应用,使植物细胞工程在人类现生活中的地位更加突出,并发挥着越来越重要的作用。 【关键词】植物细胞工程应用发展前景 植物细胞工程是一门以植物组织培养为基础,具有广泛应用前景和实用价值的生物技术。随着该技术的不断完善和发展,植物细胞工程已经在部分经济植物的育种和繁殖中发挥着十分重要的作用。目前根据人们的需要已经相继完善和发展了一些具有特色的实用技术,包括植物细胞培养技术、无性快繁技术、制备转基因植物、单倍体育种及胚胎培养等[5]。这些技的发展和应用,使得植物细胞工程在人类的现代生活中的地位更加突出,并在经济植物快繁、植物新品种选育和有用次生代谢产物的生产方面发挥了重要的作用。 一、植物细胞工程的概念 植物细胞工程(plant cell engineering)是以植物细胞为基本单位在体外条件下进行培养、繁殖和人为操作,改变细胞的某些生物学特性,从而改良品种加速繁育植物个体或获得有用物质的技术。植物体的细胞中,含有该植物所有的遗传信息。在合适的条件下,一个细胞可以独立发育成完整的植物体。利用细胞的这种全能性,生物学家通过组培来繁殖名贵花卉、消灭果树上的病毒,以及通过对细胞核物质的重新组合,进行植物遗传改造等。 1、植物细胞工程的简要概述 在合适的条件下,一个细胞可以独立发育成完整的植物体。利用细胞的这种

细胞工程 课程论文 题目:胚胎干细胞在生物医学方面的研究及用学号:20100412310035 姓名:周文斌 年级:2010级 专业:生物工程(1)班 指导教师: 完成日期:2013 年11 月28 日 成绩:

胚胎干细胞在生物医学方面的研究及应用 摘要:干细胞,在医学中被称为“万用细胞”,是一类具有自我更新和分化潜能的细胞,在生命的生长与发育中其起主干作用的原始细胞。本文即以干细胞为基础,从胚胎干细胞概念出发,介绍胚胎干细胞的生物学特性,对近年来国外胚胎干细胞的研究历程做出梳理与总结,并对其研究成果、应用前景及存在问题作出概述。 关键词:干细胞;胚胎干细胞;生物学特性;研究历程及成果;应用前景;存在问题 一、干细胞 干细胞(stem cells, SC)是一类具有自我复制能力的多潜能细胞,在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞。根据干细胞的发育潜能分为三类:全能干细胞(totipotent stem cell,TSC)、多能干细胞(pluripotent stem cell)和单能干细胞(unipotent stem cell)。干细胞是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称为“万用细胞”。 二、胚胎干细胞(ESC) 胚胎干细胞(embryonic stem cell,ESC)是从着床前胚胎细胞团或原始生殖细胞经体外分化抑制培养分离的一种全能性细胞[1]。它具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性。无论在体外还是体环境,ES细胞都能被诱导分化为机体几乎所有的细胞类型。1981年,埃文斯(Evans)和考夫曼(Kaufman)从小鼠胚囊细胞团建立了未分化的小鼠胚胎干细胞[2,3]。1998年,汤姆森(Thomson)在体外受精5 天的人囊胚中成功分离出hES细胞, 体外培养维持不分化状态均传代30 代以上,建立了人的胚胎干细胞系开创了胚胎干细胞的新纪元[4]。 三、生物学特性 1、形态学特征

细胞生物学 课程论文 题目鸡胚成纤维细胞原代培养及应用 班别生物技术101班学号 10114040132 姓名林海州 成绩

鸡胚成纤维细胞原代培养及应用 摘要:原代培养是指在体外模拟体内生理环境,使从体内取出的组织细胞生存、生长和传代,并维持原 有组织细胞的结构和功能特性。鸡胚成纤维细胞具有相对容易获得、增殖能力强、适应性强、良好的耐受性、 性状比较稳定等特点,使得其被广泛地应用于分子和细胞生物学研究的许多方面。论文综述了近年来有关 鸡胚成纤维细胞的培养技术,如鸡胚的取材、细胞的分离、纯化和培养,同时介绍了应用进展和未来研究方 向。 关键词:鸡胚成纤维细胞;原代培养;分离;纯化 1.前言 原代细胞培养因具有细胞刚刚离体,生物性状尚未发生很大变化,具备二倍体的遗传性、来源方便等优点而广泛应用于病毒学、细胞分化、药物测试等试验中。在禽类原代细胞培养中,鸡胚成纤维细胞(chicken embryo fibroblast , CEF) 得到普遍应用。CEF 的培养是在一定的条件下,在体外模拟体内生理环境,使从体内取出的成纤维组织细胞生存、生长和传代,并维持原有组织细胞的结构和功能特性。早年的组织培养工作者,如Carrel 等曾用鸡胚做过大量研究工作。与其他细胞相比,CEF 相对容易获得,而且增殖能力强,适应性强,具有良好的耐受性,性状比较稳定,不易发生转化。正是具备以上的特点,使得其被广泛地应用于分子和细胞生物学的研究的许多方面。 2 鸡胚成纤维细胞的制备 2. 1 取材 CEF 细胞的制备一般选用9 日龄~11 日龄的SPF 鸡胚,鸡胚日龄不宜过大,否则剪碎组织时候较为困难,而且杂细胞也会较多。可参考的方法是,分别用碘酒和酒精棉由鸡

细胞与细胞工程 摘要:细胞生物学在19世纪以前,许多学者的工作,都着眼于细胞的显微结构方面,主要从事于形态上的描述,1838-1839年,德国植物学家施莱登和动物学家施旺根据自己研究和总结前人的工作,首次提出了细胞学。 细胞工程是应用细胞生物学和分子生物学的方法,通过类似于工程学的步骤在细胞整体水平或细胞器水平上,遵循细胞的遗传和生理活动规律,有目的地制造细胞产品的一门生物技术。 关键词:细胞生物学、、研究内容和现状、研究趋势、重要领域、学习方法及态度染色体工程细胞融合工程 1.20世纪后半叶生命科学各领域所取得的巨大进展,特别是分子 生物学的突破性成就,使生命科学在自然科学中的位置起了革命性的变化。 2.2.生命科学将成为21世纪自然科学的带头学科 20世纪50年代DNA双螺旋结构模型的发现,随后遗传信息传递“中心法则”的确立与DNA重组技术的建立使生命科学的面貌起了根本性的变化。分子生物学与遗传学的结合将用10一15年测定出人类基因组30亿个碱基对(遗传密码)的全序列,人体细胞约有10万个基因。人类基因组的“工作草图”迄今20%的测序已达99.99%的

准确率和完成率 3.21世纪初生命科学的重大分支学科和发展趋势 80年代有远见的生物学家把分子生物学(包括分子遗传学)、细胞生物学服务、神经生物学与生态学列为当前生物科学的四大基础学科,无疑是正确地反映了现代生命科学的总趋势。遗传学(主要是分子遗传学)不仅当前是生物科学的带头学科,在今后多年还将保持其在生命科学中的核心作用。 植物克隆 组织培养不仅是一种植物快速繁殖的手段,同时也是植物改良、种植保存和次生物质生产的理性途径。[1]烟草作为植物组织培养的“模式植物”之一[2],在组织培养中有重要的作用。目前烟草的组织培养和细胞培养已有不少报道。[3]近年来对烟草在抗性方面的研究,基因转化和次生物质生产等方面也取得了一些进展。 克隆(clone)来源于希腊文,表示用离体的细枝或小树枝增殖,后将其引入园艺学,指由一个单细胞或共同的祖先经有丝分裂产生出的细胞或生物体所构成的一个群体,其繁殖是无性的。以后逐渐将克隆的概念应用于植物学,动物学和医学等方面,并形成了比较一致的克隆动物就是将供体细胞核移入去核的卵母细胞中,使后者不经精子穿透等有性过程即可被激活,分裂并发育成个体,使得核供体的基

张学文简历 张学文,男,理学博士,1965年6月出生于湖南省华容县,现任湖南农业大学理学院生物技术系教授。 学历及工作简历: 1982年9月—1986年7月:湖南农学院(今湖南农业大学)园艺系本科学习,毕业获学 士学位; 1986年9月—1989年7月:湖南农学院遗传育种专业硕士研究生,主攻分子遗传学研究 方向,毕业获农学硕士学位; 1989年7月—1991年4月:湖南省农业科学院从事遗传育种研究工作,任研究实习员;1991年4月—1995年7月:湖南农业大学生物技术系,任助教、讲师; 1995年9月—1999年7月:湖南农业大学植物学专业攻读博士学位,主攻生化与分子生 物学方向。1999年毕业获理学博士学位。 1996年获得副教授任职资格并被聘为生物技术系副教授。 1997年7月—1998年8月:美国戴维斯加州大学(UniversityofCaliforniaatDavis)植 物生物系访问学者,主要从事植物发育分子生物学研究;2002年9月—2003年7月:挪威王国卑尔根大学分子生物学系访问学者,主要从事肿瘤 的细胞及分子生物学研究。 2001年8月获教授任职资格。为湖南农业大学细胞生物学硕士点领衔导师。1993年被湖南省教育厅确认为高校青年骨干教师培养对象,1999年被确认为湖南农业大学中青年骨干教师。 主讲课程: 博士生“基因工程专题” 硕士生“基因工程原理”、“分子遗传学”、“分子遗传学实验技术”、“遗传工程原理”、“生物技术概论”。 本科生“基因工程”、“现代生物技术”。

近五年研究工作简介: 1998—2000,参与国家“863”项目“草鱼抗病基因工程研究”,为项目技术负责人。2000—2003,参与国家“863”项目“草鱼抗病基因工程中试研究”。2000—2002,主持国家教育部研究课题“分离克隆水稻胚胎发生调控基因cDNA”。2001—2003,主持湖南省自然科学基因项目“水稻胚胎发生调控基因的研究”。2002—2005,主持湖南省优秀中青年基金项目“α-半乳糖苷酶基因的分离克隆及突变研究”2003—2005,主持湖南省专项科研基金项目“利用基因工程方法发酵生产α-半乳糖苷酶”。近五年主要论文著作目录 1.张学文,罗慧敏拟南芥homeobox基因A21的研究.《面向21世纪的科技进步与社会经济 发展》1999.12北京:科学技术出版社.中国科协首届学术年会交流. 2.张学文,罗泽民拟南芥同源转换盒基因A21反义RNA基因重组体构建及转化.湖南师范大 学学报.2001,27(1):79-83. 3.张学文 ArabidopsishomeoboxgeneA21isactiveindividingcells.10th InternationalCongres sonGenes,GeneFamiliesandIsozyme.1999.10Beijing. 4.张学文生物技术跨越发展的战略研究湖南省科学技术协会2001年年会优秀论文 奖,2001.9.长沙. 5.张学文,洪亚辉,赵燕植物开花时期的分子控制.湖南农业大学学报.2003,29(6):523-528. 6.唐香山,张学文饲料酶制剂研究进展广西农业科学.2004,4. 7.唐香山,张学文,章怀云α-半乳糖苷酶基因克隆及在酵母中的表达.生物工程杂志.2004,4. 8.唐香山,张学文酵母表达载体研究进展生命科学研究.2004,6. 9.陈开健,章怀云,张学文等转人α-干扰素基因草鱼饲喂大鼠的安全性研究.湖南农业大学学 报.2002.28(2):149-151.

植物细胞工程 知识拓展 1.什么是细胞全能性? 细胞全能性(cell totipotency)比较权威的定义是1984年国际组织培养协会做出的:“细胞全能性为细胞的某种特征,有这种能力的细胞保留形成有机体所有细胞类型的能力”。这个定义比一般所说的概念“一个细胞中包含着这种生物的全部遗传信息(基因),在适当的条件下可以发育成一个完整的生物体”更基本和全面。它不但包含了培养细胞再生成植株的情况(分化成各种类型的细胞,并以一定形式构建成植物),同时也包含了培养细胞生产次生代谢物的情况(不分化或只分化成某种类型细胞,但仍留着分化为其他细胞类型的能力)。前者成为组织培养和转基因植物需要进行植株再生的理论基础,后者成为像微生物发酵一样培养细胞,生产人们所需要的次生代谢产物的理论基础,如通过红豆杉的细胞培养生产紫杉醇。 2.植物组织培养技术是如何发展起来的? 技术和理论是一对孪生兄弟,相辅相成,技术手段的发明会促进理论的创新,理论的创新又会指导技术的实践活动。植物组织培养也是如此。 早在1902年,哈伯兰特(Haberlandt)提出高等植物的器官和组织可以不断地分割,直至单个细胞的观点,预言植物体细胞在适宜的条件下,有发育成完整植株的潜力,提出了植物细胞全能性的设想,并且用植物细胞组织进行了培养实验。他虽然未能获得再生植株,却是植物组织培养的开创者。1902年他发表了著名论文《植物细胞离体培养实验》,论文中提出的植物细胞全能性的理论是植物组织培养的理论基础。 从哈伯兰特提出植物细胞全能性的理论,到1958年斯图尔德(F.C.Steward)等人第一次用胡萝卜根的韧皮部细胞证实了植物细胞的全能性,用了整整56年。56年中许多科学家做的事情归纳起来都是在探索哈伯兰特提出的“植物细胞在适宜条件下,有发育成完整植株的潜力”中的适宜条件。 20世纪60年代以后,植物组织培养进入了迅速发展阶段,并逐步走向生产应用,如快繁脱毒、单倍体育种、种质资源保存、生产次生代谢产物等,也为人工种子、细胞融合、转基因植物等奠定了基础。 3.怎样制备胡萝卜培养基(供参考)?

移动至正常纸张中即可恢复 课程论文 论文题目:细胞培养的用途 课程名称:细胞工程技术及其在药物领域的应用 学院 专业班级 学号 姓名 联系方式 任课教师

细胞培养与抗癌药美罗华的生产 馬董琦 摘要: 通过细胞融合技术生产杂交瘤细胞,利用细胞大规模培养生产单克隆体----利妥昔单抗(美罗华的主要成分),治疗癌症。 关键词: 杂交瘤细胞细胞培养单抗 面对死神癌症,紫杉醇毕竟过于昂贵.而杂交瘤细胞生产的单克隆抗体,素具有的特异性---生物导弹,灵敏度高,纯度高.也就是可以对癌细胞定向给药针对消灭. 单抗药物长久以来单抗一直被认为对人类癌的诊断和治疗有很高的价 值. 杂交瘤技术 Kohler和Milstein1975年首次利用B淋巴细胞杂交瘤技术制备出单克隆抗体,为此获得1984年诺贝尔奖。该技术将可以分泌单一抗体的淋巴细胞与可以无限增殖的骨髓瘤细胞融合,获兼具两种细胞特性的杂交细胞。这种细胞可以大量增殖并产生纯一的抗体,即单克隆抗体。 细胞培养 指的是细胞在体外条件下的生长,在培养的过程中细胞不再形成组织,成为生物制品单克隆抗体生产和基因工程等的材料来源。 一.特异性杂交瘤细胞的生产 1.免疫脾细胞的制备制备杂交瘤细胞的动物多采用纯系 Balb/c小鼠。免疫的方法取决于所用抗原的性质。免疫方法同一般血清的制备,也可采用脾 内直接免疫法。 2.骨髓瘤细胞的培养与筛选在融合前,骨髓瘤细胞应经过含8-AG的培养基筛选,防止细胞发生突变恢复HGPRT的活性(恢复HGPRT的活性的细胞不能在含8-AG的培养基中存活)。骨髓瘤细胞用10%小牛血清的培养液在细胞培养瓶中培养,融合前24h换液一次,使骨髓瘤细胞处于对数生长期。 3.细胞融合的关键: 1)技术上的误差常常导致融合的失败。例如,供者淋巴细胞没有查到免疫应答。 这必然要失败的。

植物细胞工程综合大实验(一) ——培养基配制和无菌操作 一、实验目的与要求 熟练掌握器皿的洗涤 MS培养基的配制分装 培养基和物品的高压灭菌 实验室的消毒灭菌 植物材料的取材及流水冲洗 无菌操作 材料的培养观察 二、实验原理 植物细胞的全能性。 三、仪器设备与器具 电子天平、移液枪、冰箱、高压锅、超净工作台、 三角瓶、烧杯、容量瓶、培养皿、搪瓷缸、镊子、 解剖刀、酒精灯、试剂瓶、玻璃棒、线绳、pH试纸、封口膜、试管刷、洗涤剂、打火机等。 四、实验材料 彩云阁茎段(用于诱导愈伤组织) 茎节(用于诱导芽) 五、实验方法与步骤 (一)器皿的洗涤

一般器皿 有培养物但未污染的器皿 有培养物且污染的器皿 (二)MS培养基的配制分装 1、MS培养基母液的配制 母液A-F,每组配制A-E 100ml、F 50ml 0.1%升汞的配制 75%酒精的配制 6-BA NAA 2、MS培养基的配制 按每人配制100ml,分5小瓶。 过程如下;每组按1L配制,先取容器内加70%的蒸馏水; 加入蔗糖30g/L;量取母液A-F;加入PGR(自己设计);用容量瓶定容;用0.1-1N NAOH或HCl调整pH5.6-5.8;每人分100ml;加琼脂粉8g/L;分装到5个小三角瓶中、封口。 (三)培养基和物品的高压灭菌 培养基、无菌水(每组至少5瓶)、空瓶(每组至少2个)、烧杯(每组至少1个)、培养皿(每组至少一套)、接种工具(2套),包好或者分好以备高压灭菌。 高压锅的使用。 (四)实验室的消毒灭菌

75%的酒精擦拭超净工作台内表面,新洁尔灭水进行超净工作台外表面、培养架表面、墙壁及其他房间表面的擦拭。 (五)植物材料的取材及流水冲洗 选取适宜的彩云阁茎节及茎段,切割成适宜大小后放在流水下冲洗。 (六)无菌操作 演示。 (七)材料的培养观察 接种完的材料放在培养室的培养架上进行培养。培养初期每天观察一次,持续1周。之后每2-3天观察一次。 统计指标: 污染率(%)= (污染的外植体个数/接种外植体的总数)×100%。 愈伤组织诱导率(%)= (长愈伤外植体个数/接种外植体总数)×100%。 芽诱导率(%)= (长芽外植体个数/接种外植体的总数)×100%。(八)结果与分析

植物细胞工程与动物细胞工程的比较 莱阳市第九中学 生物组 范海霞 植物细胞工程的技术手段主要有植物组织培养和植物体细胞杂交,其中植物组织培养是植物细胞工程的基础;动物细胞工程的技术手段主要有动物细胞培养、动物细胞融合、单克隆抗体的制备、胚胎移植和核移植,其中动物细胞培养是动物细胞工程的基础。动、植物细胞工程的原理和技术手段有相似之点,但也存在不同之处,现对两者的主要技术手段加以分析比较: 一、植物细胞的组织培养与动物细胞培养 1.过程 ⑴植物组织培养 ⑵动物细胞培养 2.两者的比较 二、植物体细胞杂交与动物细胞融合(单克隆抗体制备) 1.过程 ⑴植物体细胞杂交: 细胞悬浮液 10代细胞 50代细胞 …… 细胞株 细胞系 原代培养 传代培养 再分化 激素、光 离体的植物器官、组织或细胞 脱分化 营养物、激素 愈伤组织 根、芽 植物体 胚状体 人工种子 人造胚乳和种皮 发育

⑵动物细胞融合(单克隆抗体制备):

三、胚胎移植与核移植 1.哺乳动物的胚胎移植:指在体外完成受精作用和早期的胚胎发育,然后将早期的胚胎转移到母体的子宫发育。试管动物是指的体外受精和早期胚胎发育生物。试管牛的培育过程如下图所示: 2.核移植:核移植是动物克隆技术的基础。鲤鲫移核鱼的培育过程如下图所示: 值得注意的是:克隆多莉羊是把来自高度分化的体细胞的核移植到去核的卵细胞中形成的重组细胞培育而来的; 【例释1】某同学在学习“细胞工程”时,列表比较了动植物细胞工程的有关内容,你 A .0 B .1 C .2 D .3 解析:动物的组织块剪碎后只能用胰蛋白酶处理,而不能用胃蛋白酶处理;植物的原生质体的促融方法可用物理法或化学法,而不用生物法;植物组织培养的培养基中的糖用的是蔗糖,而不用葡萄糖。 答案:D 【例释2】如图是“白菜—甘蓝”杂种植株的培育过程。下列说法正确的是 A .图示“白菜—甘蓝”植株不能结籽 B .愈伤组织的代谢是自养需氧型 C .上述过程中包含着有丝分裂,细胞分化和减数分裂等过程 D .“白菜—甘蓝”杂种植株具有的性状是基因选择性表达的结果 解析:白菜和甘蓝都是二倍体,它们的体细胞杂交后培育的“白菜—甘蓝”植株中有两个染色体组来自白菜,两个染色体组来自甘蓝,因此“白菜—甘蓝”属于异源四倍体,是可育的,能产籽;愈伤组织是一种高度液泡化的呈无定型状态的薄壁细胞,不能进行光合作用 动物→排卵→体外受精??→?培育胚胎??→?移植 母牛子宫→试管牛(激素处理) (激素处理) (兼有鲤鱼、鲫鱼特点,具有正常生殖能力) 重组细胞→鲤鲫移核鱼 ? ? ? 鲤鱼:囊胚细胞核 鲫鱼:去核未受精卵

多克隆细胞系的研究价值 J6-1人白血病细胞系30年的研究 【摘要】 J6-1细胞系是我国建立的第一株人白血病细胞系,是EBV和HHV-6双重感染的多克隆细胞系。J6-1细胞系建系30年来,从J6-1细胞克隆了许多细胞因子、受体及其他基因,提供了许多有关白血病细胞性质和功能的信息,从而衍生出多项研究课题,而所有这些显示出多克隆细胞系特有的研究价值。本文就30年来J6-1人白血病细胞系的研究作一评述,包括J6-1细胞系的异质性和多克隆性,J6-1细胞群体的生存机制和J6-1细胞系的异常细胞间通讯及其意义,以及J6-1细胞系的启示。 【关键词】白血病细胞系、细胞克隆 Research Value of Multi clone Cell Line: A Comment for the 30th Anniversary of J6 1 Human Leukemic Cell Line ——Editorial Abstract J6-1 cell line is the first leukemic cell line established in China. It is a multi clone cell line infected with both EBV and HHV-6. Many cytokines, receptors and other genes were cloned from J6-1 cell line since its establishment 30 years ago. Valuable information on leukemic characteristics and functions were obtained from the studies on this cell line, which could be categorized into several research subjects. These achievements implied the unique research value of multi clone cell lines.This comment focuses attention on research advance of the J6-1 leukemic cell line in 30 years, including heterogeneity and multi cloning of J60-1 cells, survival mechanism of J6-1 cell populations, abnormal intercellalar communication of J6-1 cells with its significance and inspiration from J6-1 cell line. Key words leukemic cell line; multi clone cell line; herpes virus infection; leukemic cells characterization、Cells cloned J6-1细胞系为EBV和人类疱疹病毒 6型(HHV-6)双重感染的多克隆细胞系,30年来J6-1细胞系提供了大量有关白血病细胞性质和功能的信息,在长期研究中我们体会到多克隆细胞系有其独特的性质,应该继续发挥其研究价值。J6-1细胞系的研究带动了对于白血病等一系列疾病的治疗,在疾病治疗领域奠定了一定的基础。 1、J6-1细胞系的异质性和多克隆性 1.1 J6-1细胞系的异质性

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 烟草叶片愈伤组织诱导与植株再生的研究Research on Callus Induction and Plant Regeneration of Tobacco Leaves 姓名: 黄金波 CANDIDATE:Huang-Jin Bo 学号: 2012304200510 STUDENT ID:2012304200510 课程: 植物细胞工程实验CURRICULUM:Plant Cell Engineering Experiment 班级: MAJOR: 生技1201班Biotechnology 1201 指导老师:SUPERVISOR:柳俊齐迎春陈浩 Liu-Jun Qi-Ying Chun Chen-Hao 中国武汉 WUHAN, CHINA

二○一四年十二月DEC, 2014

烟草叶片愈伤组织诱导与植株再生的研究 黄金波 华中农业大学生命科学技术学院生技1201班 [摘要] [目的]以烟草叶片为材料,通过这次实验,基本掌握植物愈伤组织诱导与植株再 生的原理和方法,熟练掌握相关实验操作技术;另外,通过本次实验,完成烟草植株再生,并对比光照和黑暗等不同方法,对诱导愈伤组织状态和诱导率的影响,进行结果分析。 [方法]在无菌条件下,把烟草叶片剪成1cm2大小的小方块,先通过含0.25mg/L NAA和0.25mg/L BA的MS诱导培养基在光照和黑暗条件下诱导培养;三周后,转接到含0.25mg/L NAA和1.0mg/L BA的MS分化培养基中光照培养;两个月后,观察结果,统计分析。 [结果]诱导培养后,在光照条件下和在黑暗条件下培养的均有67.7%的被污染了;用剩下的33.3%全部接种到分化培养基上培养。结果表明分化率在光照条件下和在黑暗条件下无差别;每个愈伤组织分化芽数在光照条件下明显多于在黑暗条件下诱导;分化芽状态在黑暗和光照条件有一定的区别,分化植株苗在光照和黑暗条件下诱导没有明显区别。 [结论]光照条件和在黑暗条件下诱导可以影响愈伤分化芽数和分化芽状态。 [关键词] 烟草叶片;愈伤组织;细胞工程;分化;诱导;植株再生 Research on Callus Induction and Plant Regeneration of Tobacco Leaves Huang-Jin Bo Huazhong Agriculture University , College of Life Science and Technology , Biotechnology 1201 [Abstract] [Objective]Using tobacco leaves as materials, through the experiment, we should handle the basic principle and method of plant callus induction and plant regeneration,master related experiments’technology; In addition, through this experiment, to complete the tobacco plant regeneration, and compared different methods of callus induction, such as light and dark state, and the effects to the state and induction rate, then analyzing the results. [Method]The tobacco leaf was cut into 1 cm2 size small squares under aseptic conditions. Firstly induced in the MS induction medium with 0.25 mg/L NAA and 0.25 mg/L BA, under the condition of light and dark, respectively; Three weeks later, transferred to MS differentiation medium with 0.25 mg/L NAA and 1.0 mg/L BA culturing under light; Two months later , observing the results, and analyzing the statistics. [Results]After the induction culturing, 67.7% materials were polluted both under the condition of light and dark; rest 33.3% materials were inoculated to the differentiation medium, continuing to cultivate. As a result, it was successfully. The results show that there are no obvious differences between with the light condition and dark condition. Each number of callus bud differentiation under the condition of the light induced significantly more than in the

细胞生物学课程论文 题名:细胞凋亡的机理与应用 姓名: 学号: 专业: 年级: 指导教师:

综述---细胞凋亡的机理与应用 摘要:细胞凋亡是一种由基因调控的细胞主动死亡过程,是机体生长发育、细胞分化、生理及病理性死亡的重要机制。线粒体、肿瘤坏死因子、受体基因DNA降解、凋亡因子、内质网以及缺氧条件都会导致细胞凋亡。细胞选择不同的死亡途径,往往由导致细胞死亡的起始原因所决定。细胞凋亡有害也有利,如会引起肿瘤、自身免疫疾病等等。 细胞凋亡在机体组织改建过程中起着不可替代的作用。细胞凋亡是机体的一种基本生理机制,贯穿机体整个生命活动过程,为机体正常细胞的更新和异常细胞的清除提供了手段,对维持个体正常生理过程和功能表达具重大生物学意义。细胞凋亡近年来已成为细胞生物学与分子生物学的研究热点,对细胞凋亡机理的深入探讨可对一些疾病包括癌症提供新的治疗方法和途径,目前药物开发多是从病理过程中的分子机制、正常生理过程起作用的因子来寻找新药。 关键词:细胞凋亡;基因调控;线粒体;肿瘤坏死因子;DNA降解 Review - cell apoptosis mechanism and application Abstract: Apoptosis is an initiative by gene.the cell death process is the body's growth and development, cell differentiation, physiological and pathological death important mechanism. Mitochondria, tumor necrosis factor, receptor gene DNA degradation, apoptosis factor, endoplasmic reticulum and anoxic conditions would lead to a cell apoptosis. Cells choose different death way by causing cell death, often determined by the initial cause. Apoptosis harmful, such as will cause was good tumors, an autoimmune disease, etc. Apoptosis body organization restructuring in plays an irreplaceable role. Apoptosis is a basic body throughout the body physiological mechanism, whole life activities, as the body's normal cells during the update and abnormal cells provides measures to remove, the physiological processes and to maintain the normal function of the individual to express a significant biological significance. Apoptosis in recent years has become the cell biology and molecular biology research hotspot, the mechanism of the depth of apoptosis of some diseases including cancer can provide new treatments and ways, currently drug development from the pathological process more than the molecular mechanism, normal physiology process effect factor to look for new drugs. Key words:apoptosis;Gene regulation;mitochondria;Tumor necrosis factor; DNA-degradation 正文

单克隆抗体的研究进展 摘要: 抗体分子是生物及医学领域中使用最广泛的蛋白质分子。从19世纪末科学家们已开始抗体的实验研究,至今抗体的发展经历了从多克隆抗体到单克隆抗体,直至基因工程抗体,再到人源抗体的过程。单克隆抗体作为其中重要的一环,自问世以来,由于其特异性强、重复性好、操作简便易行,在疾病诊断、预防和治疗中,发挥着极其重要的作用,并显示出广阔的应用前景。本文对单克隆抗体的研究和应用发展情况做简要综述。 关键词:单克隆抗体,研究进展,单抗技术 1单克隆抗体的概述 随着细胞生物学和分子生物学的发展,单克隆抗体(monoclonal antibody , McAb)迅速广泛地应用于各个领域。抗体是由浆细胞分泌的,浆细胞又是由B淋巴细胞转化而来,每个B 淋巴细胞株制造它的专有抗体, 每株细胞系只能产生一种它专有的、针对一种它能识别的特异性抗原决定簇的抗体(图一)。这种从一株单一细胞系产生的抗体就叫单克隆抗体(简称单抗),又被称为肿瘤“生物导弹”。 1.1国外现代生物技术产业发展的现状 自1971年Cetus公司成立至今,现代生物技术制药工业已走完了二十五年的路程,创造出35个重要的治疗药物,目前已在治疗癌症、多发性硬化症、贫血、发育不良,糖尿病、肝炎、心力衰竭、血友病、囊性纤维变性和一些罕见的遗传性疾病中取得良好效果。在医药工业中,传统生物技术(包括近代生物技术)已为人类提供了许多重要药品,在保障人类生命健康和推动社会进步中发挥了巨大作用;现代生物技术以其特有的高新技术又为人类提供了传统生物技术难以获得的极微量的珍贵药品。由于这一系列现代生物技术新型药物的出现,使过

去无法治疗的疑难疾病得到了治疗。同时,应用现代生物技术DNA重组,细胞融合以及细胞大规模培养等现代生物技术发展和提高传统生物技术的生产水平,为抗生素、氨基酸、维生素以及基体激素等药品的生产,构建了高产新菌株,创造新工艺,提高生产能力,降低生产成本,促进生产发展。 2单克隆抗体的发展 19世纪末,白喉毒素的发现宣告第一代抗体诞生,随着现代免疫学、细胞生物学和分子生物学的不断发展,第二代抗体-单克隆抗体、第三代抗体-基因工程抗体分别于1975年和1984年问世。一个多世纪以来,抗体作为体内最奇妙的蛋白质分子,一直是生命科学,尤其是生物医学领域的研究热点,为人类多种疾病的预防、诊断和治疗做出了巨大贡献。 1975年英国剑桥的科学家Kohler和Milstein通过杂交瘤技术建立了单克隆抗体,这种抗体为鼠源单抗。单克隆抗体有特异性识别作用靶点(如肿瘤细胞、病原微生物)的能力,可用于疾病的诊断、预防和治疗,如在肿瘤的治疗上,单克隆抗体药物靶向性强,对癌细胞的追踪能力高,只聚集在癌细胞周围,能阻断癌细胞的生长,并让癌变部位萎缩,从而达到低剂量、低毒副作用的有效治疗。它就像“生物导弹”一样,注入人体后,不断寻找受体,一旦发现了癌变细胞,就在周围凝聚,结合,阻断癌细胞生长。但最初的鼠源单抗由于人鼠之间遗传背景的差异,在人体内使用时会成为外源性的蛋白抗原而引起人抗鼠抗体应,这极大的限制了单克隆抗体在疾病治疗上的应用和发展。随着生物技术的发展,单克隆抗体经历了几个主要的发展阶段:鼠源单抗、鼠/人嵌合单抗、人源化单抗、人抗体和完全人源化单抗,鼠源性蛋白的成分从100%,下降为33%乃至0%。近年来发展起来的人源化单抗和完全人源化单抗含极少甚至不含鼠源成分,这种抗体不仅避免了人抗鼠抗体反应,而且特异性、亲和力不受影响,在疾病的治疗中将发挥巨大作用,拥有极其广阔的应用前景。 3单克隆抗体药物发展现状及发展趋势 随着单克隆抗体人源化程度的提高、负作用的减少和疗效的增强,单克隆抗体在疾病治疗方面的作用越来越受到人们的重视。目前单克隆抗体药物主要用来治疗肿瘤、自身免疫性疾病和感染性疾病,尤其是在癌症治疗方面的突出疗效,