原子核

教学目标

1.通过人类认识原子核组成的过程复习,使学生明确认识依赖于实践;科学的认识源于科学家们的科学实验与研究探索.从而培养学生的科学态度与探索精神.

学生应知道一些重要的物理事实:天然放射性的发现,质子、中子、放射性同位素的发现等,恰恰是明确原子核组成的实验基础.

2.掌握衰变及原子核人工转变的规律——质量数守恒、核电荷数守恒.学生应能根据实际写出正确的核反应方程.应用衰变规律分析解决相关问题,并明确半衰期的意义.

3.明确核力、结合能、平均结合能、质量亏损、爱因斯坦质能方程的意义,并掌握其应用——获得核能的途径(裂变、聚变).

教学重点、难点分析

1.放射性元素衰变时,通常会同时放出α、β和γ三种射线,即α、β衰变核反应同时放出γ射线(释放能量).在某些特殊情况下,某些放射性元素只放出α或只放出β射线.但任何情况下都不会只放出γ射线,γ射线只能伴随α或β射线放出.

发现放射性同位素的同时,发现正电子的核反应可称为放射性同位素的+β衰变,其核反应方程为

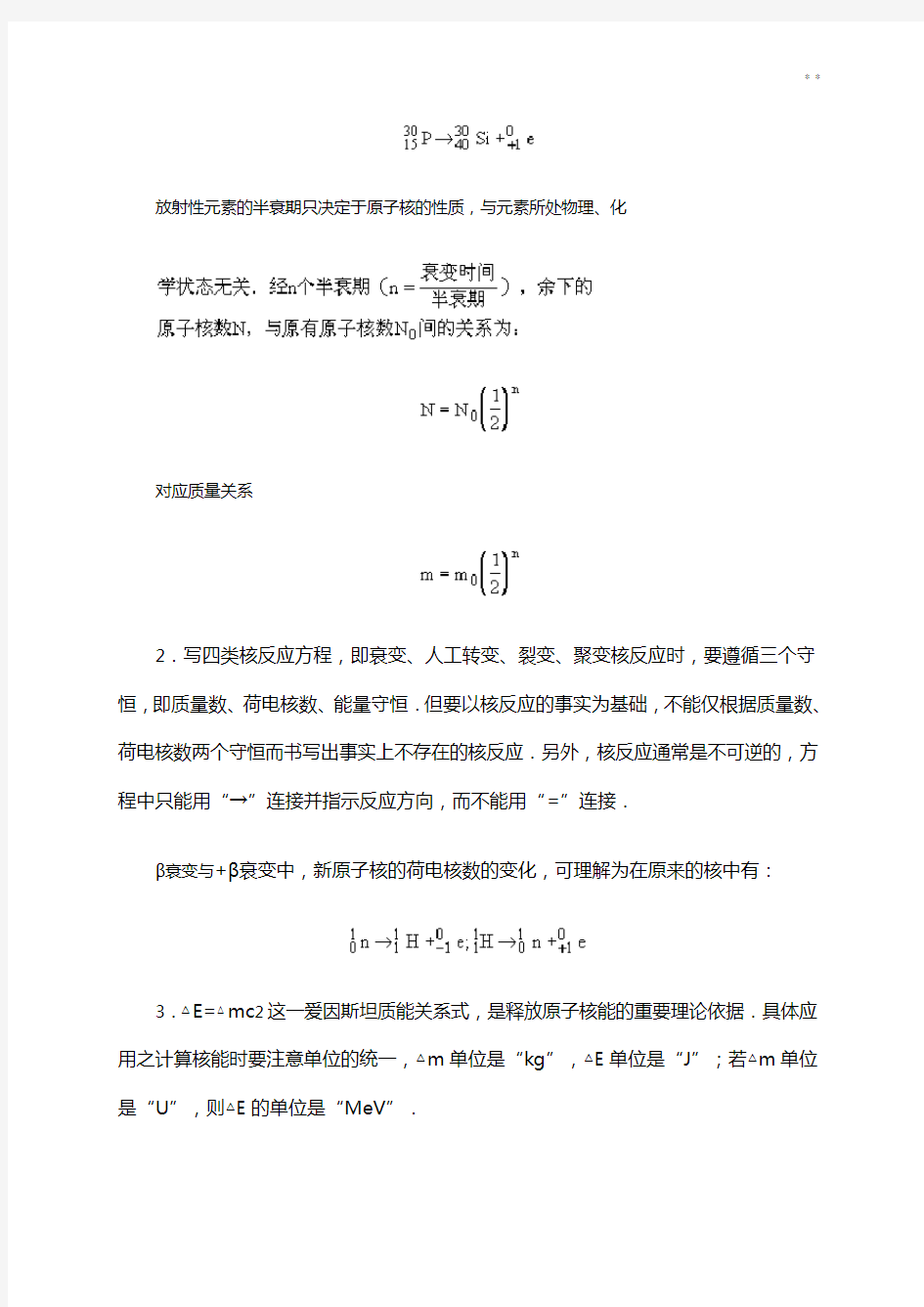

放射性元素的半衰期只决定于原子核的性质,与元素所处物理、化

对应质量关系

2.写四类核反应方程,即衰变、人工转变、裂变、聚变核反应时,要遵循三个守恒,即质量数、荷电核数、能量守恒.但要以核反应的事实为基础,不能仅根据质量数、荷电核数两个守恒而书写出事实上不存在的核反应.另外,核反应通常是不可逆的,方程中只能用“→”连接并指示反应方向,而不能用“=”连接.

β衰变与+β衰变中,新原子核的荷电核数的变化,可理解为在原来的核中有:

3.△E=△mc2这一爱因斯坦质能关系式,是释放原子核能的重要理论依据.具体应用之计算核能时要注意单位的统一,△m单位是“kg”,△E单位是“J”;若△m单位是“U”,则△E的单位是“MeV”.

此结论可在计算中直接应用.

4.裂变与聚变均是释放原子核能(结合能)的核反应,应理解为反应后均发生质量亏损,所以都释放出核能以γ光形式辐射;重核裂变、轻核聚变都是变成中等质量核,即都是由核子平均结合能小的核变成核子平均结合能大的核;又都是在一定条件下才能完成的核反应,即必须先吸收能量(有中子轰击或超高温存在),再释放能量;是由于生成新核的核子平均结合能大,所以反应吸收的能量小于核子平均结合能与核子数乘积(释放的能量).

5.在无光子辐射的情况下,核反应中释放的核能转化为生成新核与粒子的动能.此种情况可应用动量守恒与能量守恒计算核能.

教学过程设计

教师活动

问:人类是怎样认识到微观原子核的组成的?

再通过以下具体问题引导同学回答:

学生活动

同学们看书、讨论.

可请看过“居里夫人传”的同学,简要谈谈居里夫人的业绩和为科学事业的献身精神.

问:何时何人发现放射性现象?

答:1896年法国人贝克勒尔首先发现了铀的放射性现象.随后居里夫妇发现了有更强放射性的元素钋和镭.

问:三种放射线的本质是什么?与物质作用效果有何区别?

γ射线是γ光子.依α、β、γ顺序电离本领减弱,穿透本领增强.

问:放射性现象的发现有什么重大意义?

答:说明原子核是可分的.因为知道了三种射线的本质后,通过思考分析即能断定:α粒子的质量、电性与电量与原子核外电子大不相同;β射线中的电子能量远大于核外电子的能量;γ射线能量也大于核外层电子受激辐射的X射线能量.所以三种射线是由原子核发出的.

问:原子核的衰变有什么规律?写衰变核反应方程的法则是什么?如何理解β衰变与+β衰变后新原子核的核电核数的变化?

答:原子核衰变过程服从质量数、核电荷数以及能量守恒.一般α衰变与β衰变的同时要释放能量,以γ射线形式放出.

写衰变核反应方程的法则为:

β衰变后新核荷电荷数加1是由于原核中有1个中子

+β衰变后新核荷电荷数减1是由于原核中有1个质

问:什么是半衰期?其长短由什么决定?如何计算衰变后剩余原子核数?

答:放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间叫放射性元素的半衰期.半衰期只由元素的性质决定,与元素所处物理化学状态无关.

据荷电荷数与质量数守恒应有:

92=82+2n-m

238=206+4n

以上二式联立解得n=8,m=6.故此题所述核反应方程为:

问:何时、何人发现了质子、中子、放射性同位素?相应的人工转变核反应方程是什么?

答:1919年英国人卢瑟福发现了质子.方程为:

1932年英国人查德威克发现中子.方程为

1934年约里奥、居里和伊里芙、居里夫妇发现放射性同位素.方程为

问:同位素的原子核组成上有什么相同点与不同点?放射性同位素有什么方面的应用?