小儿呼吸系统的发育、解剖和生理特点

第一节呼吸系统的发育

一、呼吸系统进化的特点

在呼吸系统发育中,包含了分化和形态发生、适应大气环境下呼吸、肺生长和呼吸功能的成熟三个主要阶段。前两阶段是在出生前和出生后不久完成的。第三阶段取决于出生后机体发育和全身代谢和脏器功能需要。在这些阶段出现各种原因导致发育的障碍,可以解释多种疾病的发生原因和转归。先天性发育障碍相关的病因,可以导致严重且不可逆转的病变,而后天性损害,则可能得到代偿,并随肺和呼吸系统发育而逐渐恢复。

(一)出生前的肺组织形态发生

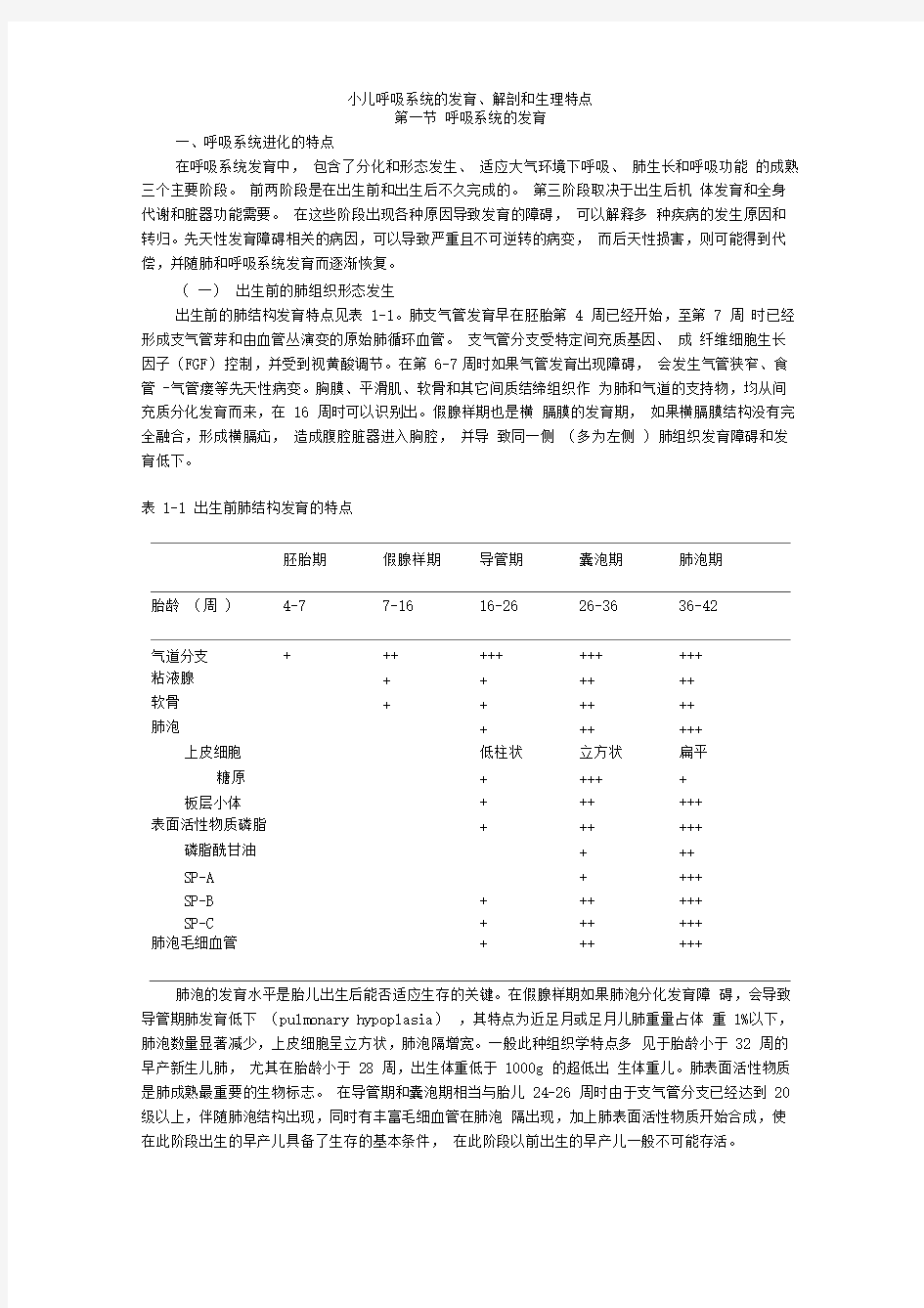

出生前的肺结构发育特点见表1-1。肺支气管发育早在胚胎第4 周已经开始,至第7 周时已经形成支气管芽和由血管丛演变的原始肺循环血管。支气管分支受特定间充质基因、成纤维细胞生长因子(FGF)控制,并受到视黄酸调节。在第6-7周时如果气管发育出现障碍,会发生气管狭窄、食管-气管瘘等先天性病变。胸膜、平滑肌、软骨和其它间质结缔组织作为肺和气道的支持物,均从间充质分化发育而来,在16 周时可以识别出。假腺样期也是横膈膜的发育期,如果横膈膜结构没有完全融合,形成横膈疝,造成腹腔脏器进入胸腔,并导致同一侧(多为左侧)肺组织发育障碍和发育低下。

表1-1 出生前肺结构发育的特点

胚胎期假腺样期导管期囊泡期肺泡期

胎龄(周)4-7 7-16 16-26 26-36 36-42

气道分支+ ++ +++ +++ +++

粘液腺+ + ++ ++

软骨+ + ++ ++

肺泡+ ++ +++ 上皮细胞低柱状立方状扁平

糖原+ +++ + 板层小体+ ++ +++

表面活性物质磷脂+ ++ +++ 磷脂酰甘油+ ++

SP-A + +++

SP-B + ++ +++

SP-C + ++ +++

肺泡毛细血管+ ++ +++

肺泡的发育水平是胎儿出生后能否适应生存的关键。在假腺样期如果肺泡分化发育障碍,会导致导管期肺发育低下(pulmonary hypoplasia),其特点为近足月或足月儿肺重量占体重1%以下,肺泡数量显著减少,上皮细胞呈立方状,肺泡隔增宽。一般此种组织学特点多见于胎龄小于32 周的早产新生儿肺,尤其在胎龄小于28 周,出生体重低于1000g 的超低出生体重儿。肺表面活性物质是肺成熟最重要的生物标志。在导管期和囊泡期相当与胎儿24-26 周时由于支气管分支已经达到20 级以上,伴随肺泡结构出现,同时有丰富毛细血管在肺泡隔出现,加上肺表面活性物质开始合成,使在此阶段出生的早产儿具备了生存的基本条件,在此阶段以前出生的早产儿一般不可能存活。

(二)对子宫外呼吸的适应

出生后的呼吸适应有以下几个特征性功能变化。

1. 肺表面活性物质的大量合成分泌。出生后第一次呼吸以及随后的几次呼吸,可以使肺泡扩张充气,在数分钟内可以达到平静呼吸,通气量保证机体氧和二氧化碳代谢需要。早产不成熟肺的肺泡内缺乏肺表面活性物质,肺泡因表面张力高而萎陷,出现吸气困难(有关肺表面活性物质见下述)。

2由分泌肺液转换为气体交换和吸收肺泡内液体。胎肺内液系上皮细胞Cl-泵作用下富

含Cl-、K +、H+离子的液体,为胎肺发育所必须。在妊娠后期,胎肺液分泌放缓,特别当产程发动后,肺泡上皮细胞由分泌富含Cl-的液体转化为吸收Na+为主的液体,并以钠离子通道功能作为肺液吸收的主要途径。

3 建立肺循环。出生后随着通气开始,由于肺泡扩张、吸入气体中氧和一氧化氮

(NO),

或内源性舒张血管因素,可以弥散并作用于肺阻力性小血管的平滑肌,使血管松弛,血管阻力随之下降,右心房压力下降,卵圆孔关闭。肺内前列腺素分泌增加和肺动脉压力下降,可以使动脉导管关闭。最终结束胎儿循环,建立分离的体循环和肺循环。随着循环氧分压的提高,肺部血管阻力继续下降,血管肌层发育使肺血流在低阻力条件下维持,肺循环血流量保证左心回流量和心搏输出量。

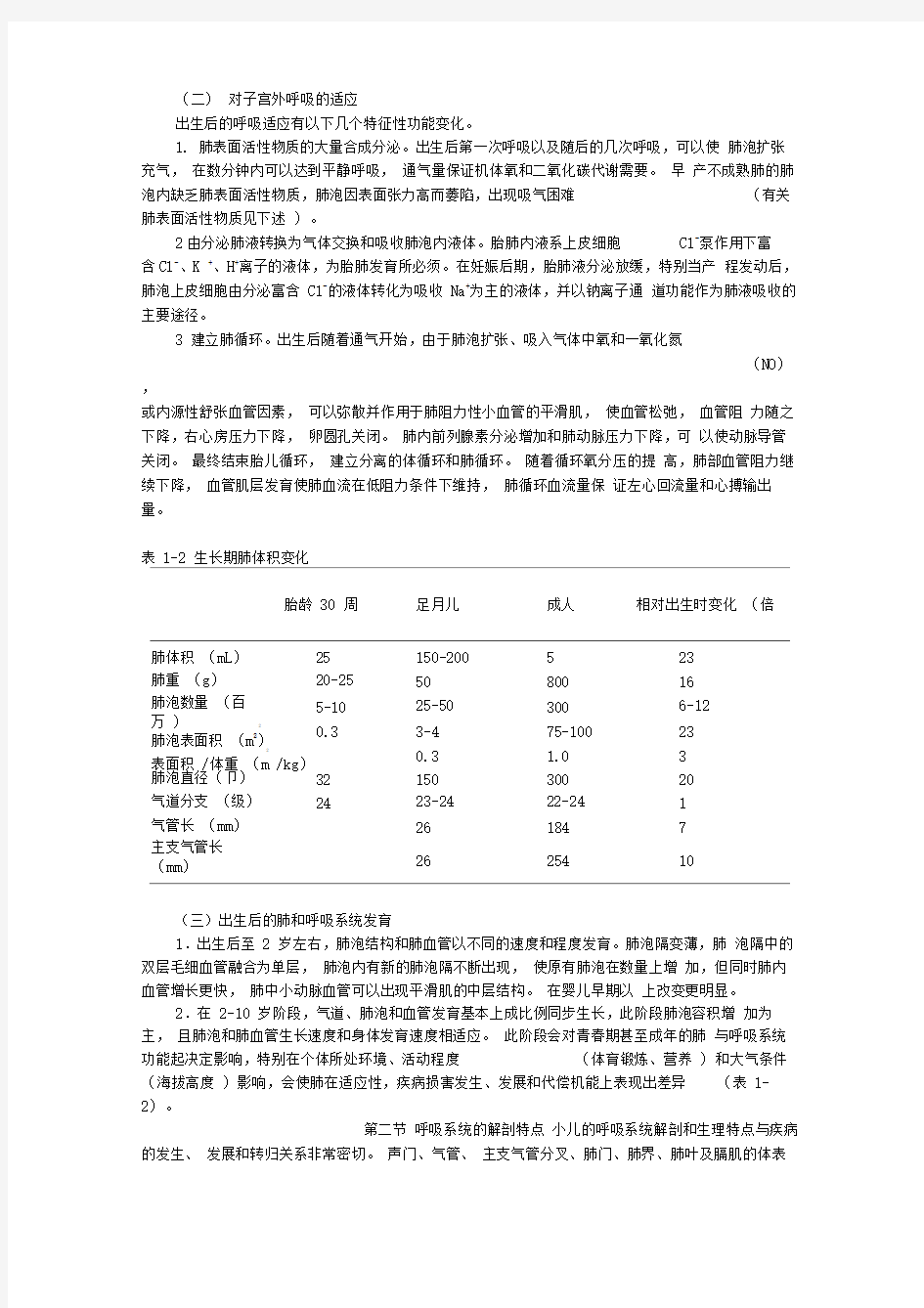

表1-2 生长期肺体积变化

胎龄30 周足月儿成人相对出生时变化(倍

肺体积(mL)25 150-200 5 23

肺重(g)20-25 50 800 16

肺泡数量(百万)

5-10 25-50 300 6-12 2

肺泡表面积(m2)0.3 3-4 75-100 23

2

表面积/体重(m /kg)0.3 1.0 3

肺泡直径(卩)32 150 300 20

气道分支(级)24 23-24 22-24 1

气管长(mm)26 184 7

主支气管长

(mm)26 254 10

(三)出生后的肺和呼吸系统发育

1.出生后至2 岁左右,肺泡结构和肺血管以不同的速度和程度发育。肺泡隔变薄,肺泡隔中的双层毛细血管融合为单层,肺泡内有新的肺泡隔不断出现,使原有肺泡在数量上增加,但同时肺内血管增长更快,肺中小动脉血管可以出现平滑肌的中层结构。在婴儿早期以上改变更明显。

2.在2-10 岁阶段,气道、肺泡和血管发育基本上成比例同步生长,此阶段肺泡容积增加为主,且肺泡和肺血管生长速度和身体发育速度相适应。此阶段会对青春期甚至成年的肺与呼吸系统功能起决定影响,特别在个体所处环境、活动程度(体育锻炼、营养)和大气条件(海拔高度)影响,会使肺在适应性,疾病损害发生、发展和代偿机能上表现出差异(表1-2)。

第二节呼吸系统的解剖特点小儿的呼吸系统解剖和生理特点与疾病的发生、发展和转归关系非常密切。声门、气管、主支气管分叉、肺门、肺界、肺叶及膈肌的体表

投影随年龄和身体(尤胸廓)的发育而变化。

一、上呼吸道

(一)鼻腔新生儿及小婴儿面部颅骨、上颌骨逐渐发育及出牙,至4 岁左右下鼻道形成。鼻粘膜血管丰富,易感染并充血肿胀,使鼻腔狭窄甚至闭塞,出现呼吸困难。婴儿期由于鼻粘膜下缺乏海绵样组织,故少见鼻出血。婴幼儿鼻窦不发达,出生时上颌窦和筛窦很小,额窦及蝶窦未发育,至2-3 岁出现并与鼻腔相通,6 岁左右增大,12-13 岁才发育完善。因此,婴幼儿易患上呼吸道感染,但极少见鼻窦炎。幼儿鼻泪管短,开口部瓣膜发育不全,位于眼内眦,在上呼吸道感染时可以经此途径影响到眼结膜。鼻孔小,当呼吸加快时和费力呼吸时,可以出现鼻翼扇动和强呼气音。足月儿出生时鼻腔粘膜血管分泌大量一氧化氮

(NO),

可以随呼吸进入肺泡,再随呼出气排出。与吸入氧气一样,吸入上呼吸道产生的NO 为机体适应大气环境、帮助肺血管扩张、降低肺血管阻力,具有特殊生理作用。

(二)咽喉部婴儿鼻咽部较狭小且垂直。扁桃体在新生儿时处于腭弓间,腺窝和血管不发达,至

1 岁时随全身淋巴组织发育而增大,4-10 岁为迅速发育期,13-15 岁逐渐退化。

二、气道

气管在新生儿约2-3 cm 长,至成人可以增加3 倍以上,气管分叉在胸椎3-4 节之间,不同于成人。右主支气管较直,与气管夹角小,左主支气管与气管夹角较大,因此异物易落入右支气管。小婴儿气管、支气管软骨软弱,可以因为气道插管后出现局部发育障碍,导致气管支气管软骨软化征。婴幼儿毛细支气管无软骨、平滑肌少,平滑肌在 3 岁以后才发育,

故气道炎症时以粘膜肿胀、分泌物增加为主,易使呼气时出现小气道关闭,致呼气不畅和气陷,严重影响气体交换。在新生儿及早产儿,肺泡数量比较少,不能适应机体代谢需要,而气道作为气体传导部分,管腔容量相对比肺泡容量大,因此解剖死腔较大(0.4-0.5 ,成人为0.3),临床上常表现为呼吸频率加快,以补偿代谢需要。在早产儿,由于肺泡上皮细胞发育不成熟,缺乏肺表面活性物质,在开始自主呼吸后,或气道插管机械通气下,细小支气管和肺泡导管过度扩张,使细支气管粘膜与粘膜下层分离,易出现气道粘膜上皮细胞脱落、坏死,或者因气道分泌物增加,非常容易出现阻塞通气管道,产生呼吸困难。

三、肺肺泡结构从胎儿、新生儿、婴幼儿、儿童期表现为数量增加、直径变大、上皮细胞分化成熟等特点(表8-1-2)。肺泡内表面积按照体重,在足月儿至成人期没有显著增加,主要变化在数量和直径的增加。在早产儿或足月新生儿,如果出生后经机械通气和高氧治疗,可以造成支气管和肺泡结构发育障碍,即支气管肺泡发育不良。婴幼儿反复肺炎、营养不足等,也会导致肺结构发育上的停滞和异常。肺泡隔间的Kohn 氏孔在2 岁以后出现,起肺泡侧支通气作用。肺结构的基本功能单位-肺小叶-在2 岁前仍保留为原始的单房囊(acinar)形态,6 岁时发育接近成人,7-12 岁发育完善。作为气血交换的屏障,肺泡隔由肺泡上皮细胞、毛细血管内皮和少量纤维结缔组织组成,具有两面为气体、中间为血流的气体交换滤膜结构特点。大部分通过声门进入气道的灰尘和病原体可以达到肺泡水平,大部分进入循环的病原体、细胞释放的炎症介质、过氧化自由基等,会到达肺毛细血管,并可能在肺部停留。因此在肺泡和肺毛细血管损伤后,导致肺泡隔的屏障作用下降或丧失,成为肺部常见疾病病理生理的主要发生机制。II 型细胞具有转化为I 型细胞的潜在能力,往往在受损伤肺的I 型细胞被破坏后,依靠II 型细胞增殖和修复创面,许多II 型细胞在失去合成分泌肺表面活性物质作用后,出现融合、变扁平,逐渐覆盖损伤部分,为创伤的修复作用,此时完全成为I 型细胞。

四、胸腔与呼吸肌

新生婴儿胸廓呈圆形,随年龄增长而变为椭圆形,肋骨软骨部分较多,肋间肌薄弱,主要依赖膈肌呼吸,容易因腹胀使横膈膜上抬,限制胸廓运动,影响呼吸。在气道阻力增加或肺扩张困难

时,费力呼吸使胸腔内负压借胸膜牵引,致使柔软的胸廓壁向内凹陷。婴儿肋骨与脊柱垂直,缺乏向上扩张胸廓的活动余地,使胸廓扩张代偿的能力局限,因此婴幼儿比较容易出现呼吸困难和呼吸衰竭。对于呼吸困难小儿采用气道持续正压通气或间歇指令性正压通气,可以显著减少小儿呼吸作功和能量损耗。

五、胸膜、纵隔与肺门。

胸膜脏层和壁层形成胸膜腔,胸膜腔内没有气体,仅为少量浆液,起润滑和促进贴附作用。胸腔内为负压,平静呼吸时在-0.4 至-1.33 kPa (-3 至-10 mmHg)范围内变化。成人在关闭声门、用力吸气时可以达到-12 kPa (-90 mmHg),用力呼气时可以达到14.6 kPa (110 mmHg)。胸腔负压的形成是随胎儿出生后开始呼吸,胸腔和肺扩张,在肺泡内压、大气压和肺组织弹性回缩力之间的作用下而产生,并随着生长发育,胸廓的发育快于肺的发育,在呼吸时使肺总是处于扩张状态。肺扩张时,大气压力使肺泡扩张,而弹性回缩力使肺泡趋小,二种力作用的平衡下,使胸腔内压保持在动态平衡中。假如大气压为零水平,在吸气和呼气末,胸腔内压=弹性回缩力。胸腔负压除了保持肺泡扩张外,还可以作用于腔静脉和胸导管,有利于促进静脉血和淋巴液回流。

闭合胸腔内胸膜脏层破裂,使胸腔与肺组织相通,或胸壁贯通损伤与大气相通,发生气胸,胸腔负压趋于消失,肺组织受大气压迫而萎陷,严重者纵隔偏移。新生儿胸膜较薄,呼吸困难时容易因肺泡破裂产生气胸。小儿纵隔相对成人为大,前纵隔上部为胸腺、大血管结构,下部为心包、心脏、

膈神经等,后纵隔包含气管、支气管、胸导管、主动脉、迷走神经、交感神经和食管。肺门部位主要为主支气管、大血管和淋巴结。淋巴结在纵隔各个部分分布,并沿大气道向肺内、或沿肺叶裂隙分布。婴幼儿纵隔比较柔软、疏松,在一侧胸腔积液、气胸、膈疝时,会向另一侧偏移;肺泡破裂时气体容易沿血管外结缔组织流通,导致纵隔气肿和气胸。纵隔体积较大,可以限制吸气时肺膨胀。

第三节呼吸的控制和肺部气体交换

多种原因要求理解和掌握小儿呼吸控制系统的原理。在小儿出生后的呼吸适应涉及肺、心脏和中枢神经系统功能和结构上的调节;临床生理和病理生理变化使呼吸控制问题居于首位,比如气道阻塞、重症哮喘、心力衰竭、通气不足、低氧血症等;神经系统在调节呼吸上的重要作用显得日益突出,比如新生儿缺氧缺血性脑损害、超低出生体重新生儿脑发育和呼吸暂停、小儿颅内感染和损伤等。

一、呼吸中枢

呼吸中枢为中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经细胞群。呼吸的节律性来自呼吸中枢的节律性活动,由产生和调节呼吸运动的神经细胞群组成。这些细胞群广泛分布在大脑皮层、间脑、桥脑、延髓和脊髓部位,并在产生和调节呼吸运动时发挥不同的作用,并彼此协调和制约,并对于传入的冲动加以整合。

(一)脊髓脊髓中支配呼吸肌的运动神经元位于颈3-5 (支配膈肌)和胸段(支配肋间肌和腹肌)前角。脊髓不产生节律性呼吸,主要为联系高位脑和呼吸肌的中继站,但也作为整合某些呼吸反射的初级中枢。

(二)低位脑干脑桥和延髓组成低位脑干,是产生呼吸节律的部位。脑桥上部为抑制呼吸的结构,脑桥中下部有长吸气中枢,为呼吸调整中枢。延髓中有呼吸神经元,包括吸气神经元、呼气神经元、吸气-呼气神经元、呼气-吸气神经元。这些神经元在延髓中主要集中在背侧和腹侧,其轴突交叉到对侧并下行至脊髓颈段,支配膈神经运动神经元,或支配脊髓肋间呼吸内、外肌和腹肌的运动神经元。但也可经同侧作为舌咽神经和迷走神经传出,支配咽喉部呼吸辅助肌。产生呼吸节律的神经结构较广泛,使呼吸节律发源于多部位,不易因局灶性损害而丧失呼吸节律。

(三)高位脑大脑皮层、边缘系统、下丘脑等作为高位脑,可以随意控制呼吸、屏气、加强加快呼吸,是随意呼吸调节系统,而低位脑干对呼吸调节系统是不随意的自主节律呼吸调节系统。

新生儿和婴幼儿的自主呼吸节律自出生后一直处于发育中,不断通过呼吸肌运动和肺扩张运

动,并经反射刺激呼吸中枢的发育、调节和整合功能,并在儿童早期基本完成随意呼吸运动及调节的发育成熟。此外,呼吸和吞咽的运动协调,呼吸对心血管功能的调节,呼吸和全身运动等,均随小儿生理发育而成熟。

二、中枢对呼吸的调节作用

呼吸中枢通过反馈机制控制呼吸活动,以保持全身性氧和二氧化碳代谢平衡。其作用依靠中枢和外周化学感受器、外周牵张感受器。呼吸肌与胸廓依靠中枢发放的冲动保持呼吸运动,但容易因过度疲劳而衰竭。新生儿和年幼儿呼吸控制和反应性与年长儿不同。

(一)化学感受器位于颈动脉和主动脉的化学感受器对外周动脉血氧、二氧化碳分压和pH 水平敏感,冲动经窦神经和迷走神经传入延髓。低氧、二氧化碳增高、pH 增高可以刺激呼吸加深加快,并主要经主动脉体带来血液循环变化。延髓中枢化学感受器主要对二氧化碳变化敏感,而不感受氧水平的变化。血液中的二氧化碳能够迅速通过血脑屏障,导致延髓化学感受区周围液体中[H +]升高,引起中枢呼吸兴奋。在一定范围内,二氧化碳水平升高可以刺激呼吸兴奋,超过一定范围,则表现为呼吸抑制。二氧化碳刺激呼吸兴奋的作用主要依靠中枢化学感受器(80%),其次为外周化学感受器(20%)。低氧则主要通过外周化学感受器使呼吸兴奋,而对于中枢则是呼吸抑制。如果持续低氧,对外周化学感受器刺激的反射作用不能抵消对中枢化学感受器呼吸抑制的刺激,则出现呼吸抑制。

(二)外周牵张感受器

肺牵张反射又称为赫-布氏反射(Hering-Breuer reflex),为吸气时相限制反射,当肺扩张时,气道牵张作用于气管至细支气管平滑肌内的感受器,经迷走神经传入中枢延髓,可以出现抑制性吸气神经元冲动,避免肺过度扩张,也称为迷走反射。亥氏反射(Head's reflex),为深吸气反射,当肺扩张时出现的加强性吸气。这些反射主要出现在新生儿期的早期,尤多见于早产儿。

(三)防御性呼吸反射

分布在呼吸道粘膜上皮的感受器对机械或化学刺激敏感,经迷走神经传入延髓,触发一系列协调的反射效应,为咳嗽反射。咳嗽反射包括深吸气、声门紧闭、呼气肌强烈收缩、肺内压和胸腔内压骤然上升、声门突然打开等序列过程,气流以极高的速度从肺内冲出,并将气道内异物和分泌物带出。剧烈咳嗽可以导致胸腔内压急剧升高,使静脉压和脑脊液压升高。如果刺激主要作用在鼻腔粘膜则出现喷嚏反射,感受器经三叉神经传入冲动,带来软腭下垂,呼出气主要从鼻腔喷出,达到清除鼻腔中的刺激物。

三、呼吸肌和呼吸功肺通气动力为呼吸肌运动,分为吸气(进气)和呼气(排气)过程。自然呼吸时收缩呼吸肌作用使胸腔内负压增大,胸廓增大同时使肺扩张,即肺泡的膨胀。肺内压力低于外界大气压力,气流经气道进入肺泡,在吸气末肺泡内压与外界大气压相同时,气流流动停止,进气结束。呼气时收缩呼吸肌舒张(或伴有呼气肌收缩),胸廓缩小,或者在肺组织弹性回缩作用下,使肺泡内压力高于外界大气压力,肺内气体向肺外流动,在呼气末肺内压与外界大气压相等时,气流流动停止,呼气结束。新生儿和小婴儿肋间呼吸肌发育不全,呼吸运动主要依赖膈肌,为腹式呼吸。到幼儿和儿童期,随着肋间肌发育逐渐完善,可以同时有胸式和腹式呼吸,且中枢意识控制的随意呼吸功能完善。

四、肺的气体交换功能

(一)呼吸频率和节律。呼吸频率指每分钟呼吸次数,呼吸节律指呼吸活动的时间规律性。新生儿多表现为呼吸节律不齐。周期性呼吸指呼吸时短暂性停止20 秒以下,然后又恢复。呼吸暂停指呼吸停止>20 秒。新生儿平静呼吸时的呼吸频率在35 次/ 分,但多可以在20-50 次/分间波动,至儿童期呼吸频率减少到15-20 次/分。主要因为随着肺发育长大,气道至外周肺泡距离增加,气流充盈肺泡及排出气体所需要时间相应延长,使呼吸周期延长,但也因为肺泡总表面积显著增加,满足了机体代谢需要。小儿肺部病变时,如果出现气道通气障碍,或肺部炎症使有效气体交换面积和效率下降时,主要依靠加快呼吸频率来保持气体交换,以满足机体代谢需要。

姓名:薛桂凤学号: 实验报告(二) 一、实验目的: 1.掌握大鼠的抓取和固定。 2.掌握大鼠的编号与标记方法。 3.掌握大鼠的常用实验方法。 4.掌握大鼠的常用麻醉方法。 5.掌握大鼠的安死术。 6.掌握大鼠的釆血方法。 7.了解小鼠的采尿、粪的方法。 8.了解小鼠各种脏器标本的采集方法。 二、实验器材:SD大鼠、电子称、手套、实验托盘、固定板、烧杯、注射器(3支)、 剪刀、镊子、灌胃针头、毛细管、酒精棉球、5%水合氯醛、生理盐水 三、实验内容 1.抓取:两种方法。第一种方法:右手食指和中指夹住大鼠颈部,使其头部固定,右 手拇指及无名指分别在大鼠前爪下抓住大鼠身体。第二种方法类似单手抓取小鼠的 方法,用右手拇指及其余四指并捏住大鼠颈部背部皮肤。 2.称重:小鼠放在烧杯中称重(去除烧杯重量),记录小鼠体重210g。 3.鉴别大鼠性别:观察生殖器雄性大鼠的阴囊非常明显。 4.编号:染色法:逆毛方向涂上有色斑点,顺序由左到右,由上向下,用两种颜色 可标记99只动物。 5.给药: (1)皮下注射小于1ml/100g(俯卧固定,左手拇指和食指捏住皮肤提起,右手持针沿纵轴方向刺入皮肤,阻力消失后回抽无血注入药物,拔针)(2)皮内注射小于(麻醉后进行,先备皮)(俯卧固定,与皮肤平行刺入捏起的皮肤,阻力大,注射药物局部有皮丘后停留片刻后拔针) (3)腹腔注射(仰面固定,在腹正中线两侧腹股沟平行的位置30-45°进针,挑起皮肤和肌肉,回抽无血,注药) (4)灌胃1-2ml/100g (大鼠固定身体呈一条直线,灌胃针头顺着上颚插入咽部,先少量注药证明未入气管后继续给药) 6.釆血:尾尖釆血法、眼眶静脉丛釆血法、心脏釆血法(麻醉后) 。 7.大鼠的采尿、粪的方法 (1)少量采集:在抓取固定时受到刺激排出少量尿液和粪便 (2)长期大量采集:使用代谢笼 8.麻醉:根据大鼠体重计算麻醉药物用量5%水合氯醛按300mg/kg,给药,计算药 量为,ip 麻醉小鼠,观察小鼠麻醉期。 (1)全身麻醉的第一期(随意兴奋期):出现运动和运动失调;35秒 (2)全身麻醉的第二期(不随意兴奋期):是由意识完全丧失至深而规则的自动 呼吸开始时止;2分30秒 (3)全身麻醉的第三期:角膜反射由迟钝渐趋消失,翻正反射消失,疼痛反射 消失; 9.安死术:颈椎脱臼法:用左手按住动物的头部于实验台上,右手抓住尾根部,快速、 不间断地向后、略向上使劲拉,以致脊椎脱臼,脊髓与脑干断离而死亡。 10.解剖:观察大鼠的脏器解剖结构

第五章泌尿系统【A1型题】 1.关于膀胱叙述正确的是 A 空虚时呈三棱锥体形 B 分底、体、颈三部 C 无论何时均不超过耻骨联合上 缘 D 是储存浓缩尿液有器官 E 男性膀胱上方毗邻前列腺2.有关女性尿道的描述错误的是 A 末端开口于阴道前庭 B 有两个生理弯曲 C 仅有排尿的功能 D 较男性尿道短、宽、直 E 前邻耻骨联合,后邻阴道3.男性尿道可分为哪三部分 A 分尿道球部、膜部和海锦体部 B 分前列腺部、尿道球部和海锦 体部 C 分前列腺部、膜部和海锦体部 D 分壁内部、前列腺部和海绵体 部 E 分壁内部、膜部和海绵体部4.关于肾的描述哪一项是正确的 A 肾门平第3腰椎高度 B 肾的外侧缘与输尿管相连 C 前缘中部凹陷叫肾门 D 位于脊柱两旁,右肾较左肾高 E 第十二肋斜越左肾后面中部5.成人肾门平对 A 第1腰椎 B 第12胸椎 C 第2腰椎 D 第11胸椎 E 第3腰椎 6.不属于腹膜内位的器官是 A 胃 B 肾 C 空肠 D 阑尾 E 卵巢 7.输尿管 A 起于肾大盏 B 分腹部、盆部和壁内部 C 有两个狭窄 D 长约15~20厘米 E 第一处狭窄位于小骨盆上口水 平 8.左肾上端 A 平第2腰椎下缘 B 低于第3腰椎 C 低于右肾上端 D 与右肾上端处于同一水平面上 E 平第11胸椎下缘 9.尿道膜部穿经 A 盆膈 B 肛提肌 C 尿生殖膈 D 前列腺 E 无上述情况 10.女性输尿管 A 通过尿生殖膈 B 分腹段、盆段 C 至上而下粗细均匀 D 行经子宫颈外侧2厘米处与子 宫动脉交叉 E 无上述情况 11.肾的被膜自外向内依次为 A 肾脂肪膜,肾纤维膜,肾筋膜 B 肾纤维膜,肾脂肪膜,肾筋膜

一、名词解释 1.肾门 2.肾区 3.膀胱三角 二、填空 1.泌尿系统由____、____、___和____构成。 2.肾门是_______、______、______和_____、______等出入的部位。 3.膀胱可分为____、___、_____和____四部分。 4.肾门在腹后壁的体表投影一般在_____与第_______肋所成的夹角。 5.肾椎体的底朝向_____,尖端钝圆,伸向____称______。 6.肾的被膜由内向外依次为____、____、_____。 三、选择题 1.出入肾门的结构不包括() A.肾的血管 B.肾盂 C.输尿管 D.神经和淋巴 2.关于肾的位置,正确的是() A.位于腹膜后面 B.第12肋斜过右肾的下部

C.右肾比左肾高 D.女性的肾较男性高 3.肾门位于() A.平第11胸椎 B. 平第12胸椎 C.平第1腰椎 D.平第2腰椎 4.输尿管() A.起始于肾盂 B.属腹膜内位器官 C.全长有两处狭窄 D.开口于膀胱体 5.膀胱() A.属腹膜外位器官 B.空虚时全在小骨盆内 C.膀胱尖的下方有尿道内口 D.膀胱经的后方有前列腺 6.位于膀胱最下方的是() A.膀胱尖 B.膀胱底 C.膀胱体 D.膀胱颈 7.女性膀胱后方有() A.直肠 B.阴道 C.回肠 D.乙状结肠 8.膀胱肿瘤与结合好发于() A.膀胱前壁 B.膀胱体 C.膀胱尖 D.膀胱三角 9.女性尿道长约() A.3~5cm B.5~8cm C.8~10cm D.2~3cm 10.女性尿道开口于() A.尿生殖膈裂孔 B.阴道前庭

C.盆膈裂 D.阴道口与肛门之间 四、简答题 1.简述肾的位置 2.何谓膀胱三角?有什么形态特点和临床意义? 3.女性尿道的起止、开口部位如何?有什么解剖特点?

°实验五:小鼠解剖实验 吴雪薇121140059 一、实验目的 1、通过实验学习给小鼠注射、灌胃等技术操作 2、了解戊巴比妥对哺乳动物的影响 3、复习解剖的基本操作 4、通过实验了解小鼠唾液腺的结构 5、通过实验了解小鼠体内器官、系统构造 二、实验原理 1、小鼠唾液腺 唾液腺由颌下腺、腮腺、舌下腺组成,颌下腺最明显,颌下腺两边弥散的是腮腺,舌下腺连于颌下腺上,容易与颌下腺上连的淋巴结搞混。 2、会厌软骨 会厌软骨即构成会厌的软骨,形状扁平,像树叶,下部附着在喉结的内壁上。会厌是喉头上前部的树叶状结构,由会厌软骨和黏膜构成。呼吸或说话时,会厌向上,使喉腔开放;咽东西时,会厌向下,盖住气管,使东西不至进入气管内。 3、小鼠体内结构 (1)胸腔:胸腔内的结构主要有食道、心、肺。 (2)腹腔:主要有胃、肝、胆、胰、脾、肠、肾(包括肾上腺)、输尿管、膀胱和生殖器官:卵巢、输卵管、子宫(雌),睾丸、附睾、精囊腺、输精管(雄)。 (3)胸腔与腹腔由膈膜隔开。 三、实验器材 注射器、烧杯、灌胃针、解剖盘、解剖剪刀、镊子、解剖针、钉子 四、实验材料 小鼠1只、戊巴比妥溶液 五、实验操作 1、抓取一只小鼠,拎住尾巴根部,使其前肢抓在抹布上,后肢提起,用注射器 向其腹腔注射0.5ml戊巴比妥溶液。 2、将小鼠放在烧杯中,观察它的反应。 3、待小鼠不再动时,用注射器向其腹腔再注射0.5ml戊巴比妥溶液,使其死亡。 4、将小鼠放在解剖盘上,用大头针将四肢固定在解剖盘上。 5、用解剖剪刀,从靠近肛门处剪开表皮直至口腔,观察唾液腺。 6、剪开口腔,观察会厌软骨。 7、剪开腹腔和胸腔,观察小鼠体内结构。 8、处理小鼠,清洗、整理实验器材。 六、实验结果 1、观察注射戊巴比妥溶液后的小鼠 本次实验第一次注射,注射了0.4ml的戊巴比妥溶液,第二次注射了0.6ml。

实验一小鼠大体解剖 欧阳学文 注意事项:请按教师的指令进行操作,谨防被小鼠咬伤; 如发生意外,请立即报告老师! 一、实验目的 1. 掌握小鼠的抓取和固定方法; 2. 掌握小鼠的解剖方法; 3. 熟悉脏器系数的测定方法 4. 了解一般实验动物的抓取和固定方法 5. 了解一般实验动物的生物样本的采集方法 二、实验内容 1. 小鼠的抓取和固定 正确的抓取固定动物,是为了不损害动物健康,不影响观察指标,并防止被动物咬伤,保证实验顺利进行。抓取固定动物的方法依实验内容和动物类而定。抓取固定动物前,必须对各种动物的一般习性有所了解,抓取固定时既要小心仔细,不能粗暴,又要大胆敏捷,确实达到正确抓取固定动物的目的。

(1)单手抓取固定法 小鼠性情较温顺,挣扎力小,比较容易抓取和保定。抓取时,用左手拇指和食指捏住小鼠尾巴中部(图1)放在格板或铁笼上。趁着小鼠试图挣脱的瞬间,迅速用另外三个手指压住小鼠的尾巴根部握入手掌(图2);放松拇指和食指,用另外三个手指控制小鼠,然后用食指和拇指捏住小鼠头部两边疏松的皮肤提起小鼠(图3),完成抓取保定。注意,抓小鼠尾巴应抓住尾巴中部或根部,不能仅捏住小鼠尾巴的尾端,因为这时小鼠的重量全部集中到尾端,如果小鼠挣扎,有可能弄破尾端。 在进行解剖、手术、心脏采血、尾静脉注射时,可将小鼠用线绳捆绑在木版上,或固定在尾静脉注射架及粗试管中。 图1 图2 图3 (2)双手抓取固定法 抓取时先用右手抓取鼠尾提起,置于鼠笼或实验台向后拉,在其向前爬行时,用左手拇指和食指抓住小鼠的两耳和颈部皮肤(图4),将鼠体置于左手心中,把后肢拉直,以

无名指按住鼠尾,小指按住后腿即可(图5)。这种在手中固定方式,能进行实验动物的灌胃、皮下、肌肉和腹腔注射以及其他实验操作。 如进行解剖、手术、心脏采血和尾静脉注射时,则需将小鼠作一定形式的固定,解剖手术和心脏采血等均可使动物先取背卧位(必要时先行麻醉),再用大头针将鼠前后肢依次固定在腊板上。尾静脉注射时,可用小鼠尾静脉注射架固定(图6),先根据动物大小选择好合适的固定架,并打开鼠筒盖,手提鼠尾巴,让动物头对准鼠筒口并送入筒内,调节鼠筒长短合适后,露出尾巴,固定筒盖即可进行尾静脉注射或尾静脉采血等操作。 图4 图5 图6 2. 小鼠的处死方法 (1)颈椎脱臼处死法

姓名班级学号实验日期2014.5.21 科目实验名称Mouse Dissection 合作者指导教师成绩 LAB 10: Mouse Dissection Introduction: In biomedical research, animal models are always regarded as indispensable tools. They contribute to the scientific discovery in biology and our understanding of the functions of individual genes, even the mechanism of different diseases. Typically, although mice are different from humankind in size and appearance, they have a distinct genetic similarity. At the same time, mice have an efficient ability to reproduce, so they are important research tools for experiments in the lab. In this experiment, we will exercise to dissect a mouse, so that we can observe the inside of a mammalian body to identify the female and male mice. Learning and recognizing the anatomical structure of mice, including. Materials and Methods: Materials: Operation plate, Scissor, Forceps, Alcohol cotton, Mouse. Methods: [we get a male mouse] Part 1: Observations of external features. Make a table T-1. 1.Having an overhead view, identify the mouse’s head, neck, truck, and tail; observe the dorsal and ventral surfaces. Roughly record what is seen. 2.Observe the thorax which is supported by the rib cage, and the abdomen, and the details of appendages attached to the abdomen. 3.Find the mouth, two external nostrils, two external auditory canals, and anus, which are on the body surface. 4.Have a simply look at the surface of reproductive organ, prepuce, urethral and penis including. And locate the saclike scrotum; feel for the paired testes in the scrotum. Note the rough features. Part 2: Observation of organs and structures inside the mouse. [Open the Ventral Body Cavities, Thoracic Cavity, and Abdominopelvic Cavity in order. We must break the ribs near the attachment to the vertebral column to fold back the upper flaps.] Make a table T-2. 1.Ventral Body Cavities. a. Make a longitudinal incision through the skin with a dissecting scissor, from the neck to the preputial opening. Pierce the body wall below the ribs, with the blades angled upward, so that it won’t damage the internal organs. b. Pull the sides of the longitudinal incision, and look for the diaphragm. Then make two

泌尿系统的解剖结构和生理功能 (一)肾 肾为实质性器官,左、右各一,位于腹膜后脊柱两侧的脂肪囊中,右肾位置略低于左肾。每个肾由约100万个肾单位组成,每个肾单位由肾小体及与之相连的肾小管组成,是肾脏的基本功能单位。 1.肾小体肾小体是由肾小球及肾小囊构成的球状结构。肾小球也称为血管球,是一团毛细血管网丛,分成4~8个毛细血管小叶,与输入及输出小动脉相连于血管极。肾小囊由内外2层组成,内层为肾小囊的脏层,紧紧包在肾小球毛细血管及球内血管系膜区的周围,在脏层和毛细血管内皮间有共同的基膜;外层称为壁层,是肾小囊的外壁,壁层与近端小管曲部的管壁相连接。内、外2层之间为一囊腔,与近端肾小管的管腔相连通,原尿经肾小球滤出后经该囊腔进入肾小管。肾单位中滤过膜(滤过屏障)是最为重要的结构,可分为3层:肾小球毛细血管的内皮细胞层、基底膜和伸出许多足突的上皮细胞层(肾小囊的脏层)。上述任何一种屏障损伤均可引起蛋白尿。肾小球具有滤过功能,正常成人安静时的双肾血流量约为1L/min。 2.肾小管肾小管分为近端小管、细段和远端小管3部分,近、远端小管又分为曲部(分别称为近曲小管、远曲小管)和直部2段。近、远端小管的直部和细段组成U字形的肾小管髓袢。肾小管的主要功能有:①重吸收功能:原尿流经肾小管时,绝大部分物质被选择性地重吸收而回到肾小管周围的毛细血管,其中近曲小管的重吸收量最大。原尿滤液中绝大部分的葡萄糖、氨基酸、蛋白质、维生素、钾、钙、钠、水、无机磷等都在近曲小管重吸收。 ②分泌和排泄功能;肾小管上皮细胞将本身产生的或血液内的物质分泌或排泄到尿中,借此调节人体电解质和酸碱平衡;排出代谢产物和进入人体内的某些物质,如药物等。③浓缩和稀释功能:正常人在机体缺水时,组织渗透压升高,通过渗透压感受器促进抗利尿激素的分泌,使远端小管和集合管对水的重吸收增加,尿比重上升,尿液浓缩;反之,尿比重降低,尿液稀释而排出机体多余的水分。 3.肾小球旁器肾小球旁器位于皮质肾单位,由球旁细胞、致密斑和球外系膜细胞三者组成。肾素绝大部分由肾小球旁器的球旁细胞分泌,可以感受肾入球小动脉内压力和血容量的变化,当全身有效循环血容量减少时,肾内灌注压下降,入球小动脉内压力下降,肾素分泌增加。肾素使肝脏产生的血管紧张素原转变为血管紧张素I,血管紧张素I再经血管紧张素转换酶的作用,生成血管紧张素Ⅱ及血管紧张素Ⅲ,它们均可通过收缩血管和增加细胞外液量两种作用而使血压升高,血管紧张素Ⅱ的缩血管作用较强,使血压升高,血管紧张素Ⅱ的缩血管作用较强,血管紧张素Ⅲ的容量效应较强。通过刺激醛固酮的合成和分泌,促进肾小管对钠的重吸收,增加血容量。 4.肾的皮质和髓质肾的皮质和髓质内含有大量肾单位和许多集合小管,构成肾的实质部分。在这些结构之间,含有少量结缔组织,称为肾间质。内有血管、淋巴管和神经穿行。肾皮质可产生1羟化酶,使25羟维生素D3转化为有活性的1,25二羟维生素D3,从而调节钙、磷代谢。肾脏髓质中的间质细胞能分泌前列腺素,主要有PGE2、PGA2及少许PG2a,前两者能扩张肾血管,增加肾血流,促进水钠排出,使血压降低;PG2a则有收缩血管的作用;肾皮质内所含缓激肽释放酶促使激肽原生成激肽(在肾脏主要为缓激肽),对抗血管紧张素的作用,使小动脉扩张,增加肾血流量,促进水和钠的排泄,使血压降低。此外,激肽释放酶还可促使前列腺素的释放。肾素、前列腺素、激肽释放酶3类激素共同调节肾的血液循环和肾小球滤过,并与其他激素共同维持血压和水盐代谢平衡。 此外,当机体组织缺氧时,肾脏产生红细胞生成激素(EPO)增多,刺激骨髓红系增殖、

实验小鼠(laboratory mouse)学名(Mus muscculus),实验小鼠来自于野生小鼠,经人们长期选择培育而成。18世纪就被用做动物试验,是目前应用最广泛、被研究的最清楚、最深入的实验动物。已育成的小鼠品种品系有500多种。 一、生物学特性 (一)、动物学分类位置 小鼠属于脊椎动物门,哺乳纲、啮齿目、鼠科、鼷鼠属、小家鼠种。 (二)、一般特性 1、外观:小鼠面部尖突,头呈锥体形,嘴脸前部两侧有19根触须,耳耸立呈半圆形,眼睛大。尾长约与身长相等,尾部覆有短毛和环状角质鳞片。健康小鼠皮毛光滑紧贴皮肤,四肢匀称,眼睛亮而有神。小鼠有多种毛色。 2、体形小,生命周期短,易于饲养管理。出生体重仅1.5克左右,一月龄体重约18--22克。成年小鼠每日食量5--8克,饮水4--7毫升,排粪1.4--2.8克/天,排尿1--3毫升/天。 3、性情温顺,胆小怕惊。 4、成熟早,繁殖力强。雌35--50日龄,雄45-60日龄就可性成熟,雌65--75日龄,雄70--80日龄可达体成熟。性周期4--5天,妊娠期19--21天,哺乳期20--21天,年产6--9胎。属全年多发情动物,产后即发情。 5、反应敏感,适应性差。对多种病原体、毒素及致癌物都很敏感,外界环境光照、噪音、营养、温度、空气质量等多种因素均可对小鼠造成影响。 6、昼伏夜动,喜欢啃咬。喜光线较暗的安静环境,进食、分娩都常发生在夜间,傍晚和黎明前是小鼠活动的两个高峰。 7、喜群居。 8、小鼠有20对染色体,推测有3万多个结构基因,已查明的已有648个。 9、寿命为2--3年。 (三)、解剖生理特点: 1、小鼠上、下颌各有两个门齿,六个臼齿,门齿终生不断生长,需经常磨损来维持齿端的长短,保持恒定。 2、小鼠下颌骨形态有品系特征,可用下颌骨形态分析技术进行近交系小鼠遗传监测。 3、内部脏器:食道细长约2cm,胃分前胃和腺胃,胃容量小(1--1.5ml),胃功能较差,不耐饥饿;有胆囊;胰腺分散在十二指肠、胃底及脾门处;无汗腺;淋巴系统发达;脾脏有明显造血功能;无腭或咽部扁桃体;左肺单叶,右肺四叶;骨髓为红骨髓而无黄骨髓,终生造血;雌鼠为双子宫型,呈Y字型,卵巢有系膜包绕,不与腹腔相通;乳腺发达,共有五对乳头,胸部3对,鼠蹊部2对;雄鼠睾丸大,幼鼠时藏于腹腔内,性成熟后下降到阴囊;前列腺分背、腹两叶。 二、在生物医学中的应用 (一)、药物研究 1、药物安全性评价 小鼠常用于药物的急性、亚急性、慢性毒性试验以及最大耐药量的测定等,“三致”试验也常用小鼠进行。 2、生物制品的检定 3、药物筛选 4、药效学评价试验

小鼠骨髓的综合性实验报告 本科学生综合性实验报告 学号姓名 学院专业、班级 实验课程名称: 教师及职称 开课学期至学年学期 填报时间年月日 云南师范大学教务处编印 一( 实验设计方案 实验名称实验序号 实验室实验时间 一、实验目的 1、学习并掌握小鼠骨髓细胞染色体的制备方法。 2、观察小鼠染色体的形态特征,统计细胞的染色体数目。 3、了解微核发生的机制; 4、掌握微核实验的一般程序和实践意义; 5、掌握对实验动物进行药物处理的一般程序; 6、掌握进行实验设计的一般程序和规则,并锻炼实践能力。 二、实验原理、实验流程或装置示意图

1、骨髓细胞具有高度的分裂增殖能力。因此可以直接得到中期细胞而不必象血淋巴细胞或组织那样要经过体外培养。经秋水仙素处理后,分裂增殖中的骨髓细胞由于纺缍体的形成受到抑制,染色体不能正常趋向两极而使之停留于中期,同时染色体缩短,轮廓清晰,把收获的细胞进行低渗,固定处理,使细胞处于膨胀状态,再将细胞悬液滴在载片上,使细胞破裂,染色体散开,染色后即可观察到染色体。 2、微核(Micronucleus):染色单体或染色体的无着丝点断片,或因纺锤体受损而丢失的整个染色体,在细胞分裂后期,仍然遗留在细胞质中。末期之后,单独形成一个或几个规则的次核,被包含在子细胞的胞质内,因比主核小,故称为微核。凡能使染色体发生断裂或使染色体和纺锤体联结损伤的化学物,都可用微核试验来检测。各种类型的骨髓细胞都可形成微核,但有核细胞的胞质少,微核与正常核叶及核的突起难以鉴别。 嗜多染红细胞是分裂后期的红细胞由幼年发展为成熟红细胞的一个阶段,此时红细胞的主核已排出,因胞质内含有核糖体,姬姆萨染色呈灰蓝色,成熟红细胞的核糖体已消失,被染成淡桔红色。骨髓中嗜多染红细胞数量充足,微核容易辨认,而且微核自发率低,因此,骨髓中嗜多染红细胞成为微核试验的首选细胞群。 三、实验设备及材料 1、材料:小白鼠(2n=40) 2、器具:注射器(1ml,5ml各一支)、托盘、解剖剪、镊子、吸管、离心管、离心机、载片、滤纸、白纱布小块等。 3、药品: 0.15mg/ml 秋水仙素, 1%柠檬酸三钠,固定液(3份甲醇,1份冰乙酸,临用时现配),Giemsa染液,2.2%柠檬酸钠,0.01M磷酸缓冲液(PBS)pH6.8。 4、生物显微镜、解剖剪、镊子、注射器、载玻片、盖玻片、塑料吸瓶、吸水纸等。四、实验方法步骤及注意事项

1. 外观大鼠外观与小鼠相似,但个体较大。一般成年大鼠体长不小于18-20cm。尾上覆有短毛和环状角质鳞片,数量多于200片。上下颌各有两个切齿和六个臼齿,共16颗牙齿。齿式为(1003/1003)×2。 2. 大鼠骨骼约105-108块,大鼠的生长发育期长,长骨长期有骨骺存在,不骨化。切齿终生不断生长,大鼠需不断啃咬磨牙以维持其长度恒定,故垫料中应有部分小木块供其啃咬。 3. 大鼠唾液腺包括腮腺、颌下腺和舌下腺。分别位于下颌骨后缘至锁骨的腹外侧、下颌骨后缘和胸腔入口的腹侧、颌下腺口侧。颈区肩胛部间沉积的脂肪组织呈腺体状,称为冬眠腺,在产热中起着重要作用。 4. 胃由前后两部分组成,前胃为无腺区,后胃为有腺区,前后两部分由一个界限嵴分开,食管通过界限嵴的一个褶进入胃小弯,此褶是大鼠不能呕吐的原因。 5. 肠道分为十二指肠、空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠。其中小肠最长,约114cm(102-126),盲肠较长,约6-8cm。 6. 肝脏呈紫红色,占体重的比例大,约为体重的1/25,由四叶组成(右侧叶、中叶、左叶和尾叶)。肝脏的再生能力强,经部分肝切除术后仍可再生。成年大鼠切除肝2/3,在一周内肝脏生长最快,三周内肝脏重量可恢复到接近正常。大鼠无胆囊,各肝叶的胆管会合成胆总管,开口于十二指肠。胰脏位于胃和十二指肠的弯曲处,呈淡粉色,形状不规则,似脂肪。 7. 心脏重量约占体重的1/30-1/20,由左心房、左心室、右心房、

右心室组成。左心室发出主动脉弓,由此分出无名动脉、左颈总动脉、左锁骨下动脉。无名动脉又分出右颈总动脉和右锁骨下动脉。主动脉弓到心脏背侧沿脊柱下行,形成背主动脉,背主动脉再分支到髂部和四肢。 8. 肺脏为海绵状,淡粉色,位于胸腔中部,分为左、右两部分。左肺为一个大叶,右肺分为4叶(前叶、中叶、副叶、后叶)。 9. 肾脏呈暗红色、蚕豆状,位于腹腔背侧脊柱两侧。每侧肾都和一条白色细长的输尿管相连,输尿管下接膀胱。 10. 大鼠的神经系统与人类相似,亦包括中枢神经系统和周围神经系统两部分。中枢神经包括脑和脊髓,周围神经包括脑神经、脊神经、植物神经。脑分为大脑、间脑、中脑、小脑和延脑,大鼠的大脑很发达,中脑较小。由脑发出的神经叫脑神经,共12对。脊神经和植物神经和其它动物相似。 实验用大鼠解剖生理学 一、概述 每年约使用3千5百万只鼠应用于研究和测试。使用实验大鼠进行的研究包括老化,肿瘤neoplasia,药效与毒性,含特定菌之动物gnotobiology,龋齿的研究,脂质新陈代谢,维他命之作用,行为,酒精中毒和肝脏硬化,关节炎,苯酮尿症(phenylketonuria),黄疸,果糖不耐症,高血压、胚胎学,畸胎畸形学,肾性尿崩症及传染性疾病等皆可使用大鼠进行研究。 二、解剖构造

第八章泌尿系统疾病 学习要点 1. 儿童泌尿系统解剖生理特点。 2. 急性肾小球肾炎及肾病综合征的临床表现、诊断及有关并发症。 3. 急性肾小球肾炎及肾病综合征的治疗、预防措施。 4. 泌尿道感染的临床表现、诊断及治疗。 第一节儿童泌尿系统解剖生理特点 一、解剖特点 (一)肾脏 儿童年龄愈小,肾脏相对愈重,新生儿两肾重量约为体重的1/125,而成人约为1/220 。婴儿肾脏位置较低,其下极可低至髂嵴以下第 4 腰椎水平,2 岁以后位置达髂嵴以上。右肾 位置稍低于左肾。由于婴儿肾相对较大且位置较低,腹壁肌肉薄而松驰,故 2 岁以内健康儿童腹部触诊可扪及肾脏。婴儿肾脏表面呈分叶状,至2?4岁时,分叶完全消失。 (二)输尿管婴幼儿输尿管长而弯曲,管壁肌肉和弹力纤维发育不良,容易受压和扭曲而导致梗阻,发生尿潴留而诱发感染。 (三)膀胱 婴儿膀胱位置比年长儿高,尿液充盈时膀胱顶入腹腔而在耻骨联合之上,容易触及。随年龄增长膀胱逐渐下降至盆腔内。 (四)尿道 新生女婴尿道长仅1 cm (性成熟期3?5 cm),且外口暴露而接近肛门,易受细菌污染。男婴尿道虽较长,但常有包茎,积垢时也易引起上行性细菌感染。 二、生理特点 肾脏具有许多重要生理功能:①排泄体内代谢终末产物如尿素、有机酸等;②调节机体水、电解质、酸碱平衡,维持内环境相对稳定;③内分泌功能,产生激素和生物活性物质,如促红细胞生成素、肾素、前列腺素、一氧化氮、内皮素等。肾脏主要通过肾小球滤过和肾小管重吸收、分泌和排泄作用完成其生理活动。小儿出生后上述功能虽已基本具备, 但调节能力较弱、贮备能力差,肾脏功能是随年龄增长而逐渐成熟的,一般至1?2 岁时接近成人 水平。 一)肾小球滤过率

小鼠免疫组织及免疫细胞的观察 【实验原理】 免疫器官、组织及细胞是机体免疫系统的重要组成部分。中枢免疫器官包括胸腺和骨髓,是T淋巴细胞及其他各类免疫细胞发生、发育和分化的场所,外周免疫器官包括脾胀、淋巴结和粘膜相关淋巴组织是免疫应答的场所。各类免疫细胞直接参与免疫系统对抗原类物质的免疫应答,完善的免疫器官组织结构和正常的免疫细胞种类和数量是机体免疫功能发挥正常的基本条件。 【试剂和器材】 小鼠、棉签、解剖台、平皿、大头针、手术剪子、手术镊子、载玻片、瑞士染液、细胞筛 【操作方法】 1.取一只小鼠,采用颈部脱臼法处死,将小鼠放到解剖台上,沿腹中线剪开皮肤且不破坏腹膜和胸膜,剪开腹膜,打开腹腔和胸腔,观察胸腺所在的位置和形状。 2.分离脾细胞:取出脾胀,去除其周围的脂肪组织,用剪子剪碎脾脏,放入细胞筛中,用载玻片清研脾胀,滴加生理盐水,使脾细胞分散成细胞悬液。 3.脾细胞染色观察:取少量细胞悬液置于载玻片上,与室温晾干,加瑞士染色液甲染色1min,甩掉染液,用瑞士染色液乙染色5min,用自来水冲洗,让染液漂走,置于光学显微镜下观察染色脾细胞。 【结果观察】 小鼠脾细胞瑞士染色镜下观察 【注意事项】 1.正确抓取小鼠,防止被鼠咬伤。 2.脾脏分离完整,清研轻柔。 3.染色时间不宜过长或过短。. 【讨论】 脾脏具有多种重要的生理功能, 参与并调节血液、免疫、内分泌系统的运转, 绝非可有可无;脾脏功能在疾病的不同阶段扮演不同的角色,有时甚至完全相反, 即具有双向性、时向性的特点。 1.脾切除术后暴发性感染全脾切除术后 OPSI 的发生率约为 1 %~

2.4 %。虽然 OPSI的发生率不是很高,但脾脏切除后,在由肺炎球菌导致的感染中毒性休克中, 50 %患者的病情迅速进展, 并最终导致死亡。脾脏为全身最大的淋巴器官, 血循环相当丰富, 且脾脏具有延缓微循环的作用, 有利于清除和吞噬多种抗原, 减轻机体感染的发生。同时脾脏拥有大量重要的免疫细胞及免疫因子, 如 T 细胞、B 细胞、K 细胞、单核巨噬细胞、自然杀伤细胞、杀伤细胞、淋巴因子活化杀伤细胞(LAK 细胞)、树突状细胞。免疫因子包括 tufstin 因子、备解素即P因子、纤维结合蛋白免疫核糖核酸环磷酸鸟苷内源性细胞毒因子、调理素和补体等。而脾切除后,脾脏所产生的免疫因子及免疫细胞消失,血浆中免疫球蛋白IgM、IgG下降,巨噬细胞活性下降,补体旁路活性下降及自身抗体活性增强, 使免疫系统失衡,导致机体易感性增加,甚发生OPSI 。 2.关于tufstin是主要由脾脏产生的促吞噬激素, N ajjar 于 1970 年首先发现。是IgG分子Fc段的一种四肽(T hrLy s -P ro -A rg), 通过激活中性粒细胞发挥吞噬功能。需要在白细胞激肽酶及内羧基肽酶的共同作用下释放。脾切除、镰状红细胞贫血、特发性血小板减少性紫癜、A IDS 及一些腹部疾病可使其水平下降, 脾移植后可使 tufstin 的水平升高。虽然已发现其在免疫系统中的重要作用, 但具体机制仍不十分明了。理论上讲上述情况 tufstin 活性减低的原因包括低γ球蛋白血症、脾脏内中性粒细胞释放减少、白细胞激肽酶活性改变及 tufstin 分子异常。 3.脾脏的抗肿瘤功能机体发生肿瘤的主要原因为免疫系统监控失调, 而脾脏作为人体免疫系统的重要组成部分, 无疑与肿瘤的发生密切相关。临床观察发现, 脾脏不仅自身很少发生原发恶性肿瘤且少有转移瘤出现, 这也表明脾脏具有抗肿瘤的作用。目前大家较公认的观点为脾脏在肿瘤免疫中具有双向性、时向性的特点。表现为在肿瘤早期脾脏具有抗肿瘤作用, 而在晚期则表现为免疫抑制, 促进肿瘤生长。其抗肿瘤作用主要表现在:①可增强巨噬细胞的吞噬功能。②可增强巨噬细胞溶解瘤细胞及其过氧化酶作用。③通过增强 NK 细胞活性发挥抗肿瘤作用。④Chu 认为, tufstin 的抗肿瘤机制不仅通过增加巨噬细胞的肿瘤趋向性、吞噬能力和分泌能力, 更重要的是增加巨噬细胞产生氧自由基—超氧阴离子的能力, 对杀伤肿瘤细胞具有重要意义。关于脾脏边缘带淋巴瘤的研究表明, 肿瘤的发生也与脾脏免疫功能的下降有关。

细胞生物学实验报告 题目:小鼠肝细胞线粒体的超活染色及观察 姓名:刘恋学号:201000140049 系年级:10级生科2班 一、【实验目的】 1.掌握线粒体的超活染色原理及方法。 2.观察动物肝细胞内线粒体的形态、数量与分布。 二、【实验原理】 1.线粒体是细胞内一种重要细胞器,是细胞进行呼吸作用的场所。细胞的各项活动所需要的能量,主要是通过线粒体呼吸作用来提供的。活体染色是应用无毒或毒性较小的染色剂真实地显示活细胞内某些结构而又很少影响细胞生命活动的一种染色方法。詹纳斯绿B(Janus green B)是线粒体的专一性活体染色剂。线粒体中细胞色素氧化酶系使染料保持氧化状态呈蓝绿色,而在周围的细胞质中染料被还原,成为无色状态。 不同细胞中线粒体的形态和数目不同。在电子显微镜下,线粒体的外形多样,如圆形、椭圆形、哑铃形和杆状。线粒体的数目与细胞类型和细胞的生理状态有关,线粒体多聚集在细胞生理功能旺盛的区域。 线粒体的细胞色素氧化酶能使詹纳新绿染料始终保持在氧化状态而呈蓝色,周围细胞内的染料却被还原成无色的色基,在进行细胞的体外染色时,至少要使材料在詹纳斯绿染料中染色15min后再盖上盖玻片,以使材料充分氧化。 2.活体染色是指用燃料标记生活有机体的细胞或组织但又无毒害的一种染色方法。它的目的是显示活细胞内的某些结构,同时即不影响细胞的生命活动也不会产生任何物理、化学变化导致细胞的死亡。活染技术可用来研宄生活状态下的细胞形态结构和生理、病理状态。 活体染色之所以能固定、堆积在细胞内某些特殊的部分,主要是染料的“电化学”特性起作用。碱性燃料的胶粒表面带阳离子,酸性染料的胶粒表面带有阴离子;而被染的部分本身也是具有阴离子或阳离子,这样,它们被此就发生了吸引作用。但不是任何染料都可以作为活体染色剂之用,应选择那些对细胞无毒性或毒性极小的染料配成稀的溶液来使用。一般以碱性染料最为常用,因为碱性染料具有溶解在类脂质的特性,易于被细胞吸收,如中性红、詹钠斯绿、次甲基蓝、甲苯胺蓝、亮焦油紫等。其中詹钠斯绿和中性红两种碱性染料是活体染色剂中最常用的染料,分别对线粒体和液泡系有特异性的染色。詹纳斯绿B这种碱性染料是活体染色中重要的材料,对线粒体的染色有专一性,可专一性地对线粒体进行活染,这是由于线粒体内的细胞色素氧化酶系的作用,使染料始终保持氧化状态(即有色状态),呈蓝绿色;而线粒体周围的细胞质中,这些染料被还原成无色的色基。

大鼠生物学特性和解剖生理特点 1.大鼠性哺乳钢,啮齿目,鼠科,大鼠属动物。 2.繁殖快。大鼠2月龄时性成熟,性周期4天左右,妊娠期20 天(19~22天),哺乳期21天,每天产仔平均8只,为全年、多发情性动物。 3.喜啃咬、夜间活动、肉食,白天喜欢挤在一起休息,晚上活动大,吃食多,因此白天除实验必须抓取外,一般不要抓弄它。食性广泛,喜吃各种煮熟的动物肉。对光照较敏感。 4.性情较凶猛、抗病力强。大鼠门齿较长,激恕、袭击抓捕时易咬手,尤其是哺乳期的母鼠更凶些,常会主动咬工作人员喂饲时伸入鼠笼的手。对外环境适应性强,成年鼠很少患病。一般情况下侵袭性不强,可在一笼内大批饲养,也不会咬人。 5.无胆囊:大鼠、鸽、鹿、马、驴、象等动物没有胆囊,它们的总胆肝管括约肌的阻力很少,肝分泌的胆汁通过总胆管进入十二指肠,受十二指肠端括约肌的控制。 6.不能呕吐:因此药理实验时应予注意。 7.垂体一肾上腺系统功能发达,应激反应灵敏。行为表现多样,情绪敏感。 8.视觉、嗅觉较灵敏,做条件反射等实验反应良好,但对许多药物易产生耐药性。 9.大鼠血压和血管阻力对药物反应敏感,但对强心甙的作用较猫敏感性低671倍。

10.肝脏再生能力强,切除60~70%的肝叶仍有再生能力。 11.对营养、维生素、氨基酸缺乏敏感,可发生典型的缺乏症状。体内可以合成维生素C。 12.对炎症反应灵敏。它的眼角膜无血管。 13.生长发育期长,长骨长期有骨骺线存在,不骨化。 14.成年雌鼠在动情周期不同阶段,阴道粘膜可发生典型变化,采用阴道涂片法(Yaginal Smear Test)来观察性周期中阴道上皮细胞的变化,可推知性周期各个时期中卵巢、子宫状态与垂体激素的变动。15.大鼠(包括小鼠)心电图中没有S-T段,甚至有的导联也不见T波,如有T波也是与S波紧挨着,或在R波降支上即开始,以致看不到等电线的S-T段。但心电图其他成分稳定,重复性好。豚鼠以上较大的动物均有明显的S-T段,在选择动物品种时应以注意。16.大鼠垂体较脆弱地附着在漏斗下部,不需要很大的吸力就可以除去而不破坏鞍膈和脑膜,适宜于制作去垂体模型。大鼠也很适于作肾上腺和卵巢等内分泌腺切除手术。 17.大鼠肠道较短,盲肠较大,但盲肠功能不发达。不耐饥饿,肠内能合成维生素C。双子宫。胸部和鼠蹊部各有三对乳头。胰腺十分分散,位于胃和十二指肠弯曲处。染色体为21对,寿命3~4年。18.大鼠的体温39℃(38.5~39.5℃),心跳频率475次/分(370~580次/分),呼吸频率85.5次/分(66~114次/分),通气量7.3 ml/分(5~10.1ml/分),潮气量0.86 ml (0.6~1.25ml),耗氧量2000mm3/g 体重,麻醉时收缩压116(88~138)mmHg红细胞总数8.9百万mm3

第一节小儿泌尿系统解剖生理特点 [解剖特点] (一)肾脏 小儿年龄愈小,肾脏相对愈重,新生儿两肾重量约为体重的1/125,而成人两肾重量约为体重的1/220。婴儿肾脏位置较低,其下极可低至髂嵴以下第4腰椎水平,2岁以后始达髂嵴以上。右肾位置稍低于左肾。2岁以内健康小儿腹部触诊时容易扪及肾脏。婴儿肾脏表面呈分叶状,至2—4岁时,分叶完全消失。 (二)输尿管 婴幼儿输尿管长而弯曲,管壁肌肉和弹力纤维发育不良,容易受压及扭曲而导致梗阻,易发生尿潴留而诱发感染。 (三)膀胱 婴儿膀胱位置比年长儿高,尿液充盈时,膀胱顶部常在耻骨联合之上,顶人腹腔而容易触到,随年龄增长逐渐下降至盆腔内。 (四)尿道 新生女婴尿道长仅lcm(性成熟期3—5cm),且外口暴露而又接近肛门,易受细菌污染。男婴尿道虽较长,但常有包茎,尿垢积聚时也易引起上行性细菌感染。 [生理特点] 肾脏有许多重要功能:①排泄体内代谢终末产物如尿素、

有机酸等;②调节机体水、电解质、酸碱平衡,维持内环境相对稳定;③内分泌功能,产生激素和生物活性物质如促红细胞生成素、肾素、前列腺素等。肾脏完成其生理活动,主要通过肾小球滤过和肾小管重吸收、分泌及排泄。小儿肾脏虽具备大部分成人肾的功能,但其发育是由未成熟逐渐趋向成熟。在胎龄36周时肾单位数量已达成人水平(每肾85万~100万),出生后上述功能已基本具备,但调节能力较弱,贮备能力差,一般至1—2岁时接近成人水平。 (一)胎儿肾功能 人胎于12周末,由于近曲小管刷状缘的分化及小管上皮细胞开始运转,已能形成尿液。但此时主要通过胎盘来完成机体的排泄和调节内环境稳定,故无肾的胎儿仍可存活和发育。 (二)肾小球滤过率(GFR)。 新生儿出生时GFR平均约20ml/(min,1.73m2),为成人的1/4,早产儿更低,3~6个月为成人1/2,6~12个月为成人3/4,2岁达成人水平,故不能有效地排出过多的水分和溶质。 (三)肾小管重吸收及排泄功能 新生儿葡萄糖肾阈较成人低,静脉输入或大量口服葡萄糖时易出现糖尿。氨基酸和磷的肾阈也较成人低。新生儿血浆中醛固酮浓度较高,但新生儿近端肾小管回吸收钠较少,

实验一小鼠大体解剖 注意事项:请按教师的指令进行操作,谨防被小鼠咬伤; 如发生意外,请立即报告老师! 一、实验目的 1. 掌握小鼠的抓取和固定方法; 2. 掌握小鼠的解剖方法; 3. 熟悉脏器系数的测定方法 4. 了解一般实验动物的抓取和固定方法 5. 了解一般实验动物的生物样本的采集方法 二、实验内容 1. 小鼠的抓取和固定 正确的抓取固定动物,是为了不损害动物健康,不影响观察指标,并防止被动物咬伤,保证实验顺利进行。抓取固定动物的方法依实验内容和动物类而定。抓取固定动物前,必须对各种动物的一般习性有所了解,抓取固定时既要小心仔细,不能粗暴,又要大胆敏捷,确实达到正确抓取固定动物的目的。 (1)单手抓取固定法 小鼠性情较温顺,挣扎力小,比较容易抓取和保定。抓取时,用左手拇指和食指捏住小鼠尾巴中部(图1)放在格板或铁笼上。趁着小鼠试图挣脱的瞬间,迅速用另外三个手指压住小鼠的尾巴根部握入手掌(图2);放松拇指和食指,用另外三个手指控制小鼠,然后用食指和拇指捏住小鼠头部两边疏松的皮肤提起小鼠(图3),完成抓取保定。注意,抓小鼠尾巴应抓住尾巴中部或根部,不能仅捏住小鼠尾巴的尾端,因为这时小鼠的重量全部集中到尾端,如果小鼠挣扎,有可能弄破尾端。 在进行解剖、手术、心脏采血、尾静脉注射时,可将小鼠用线绳捆绑在木版上,或固定在尾静脉注射架及粗试管中。 图1 图2 图3 (2)双手抓取固定法

抓取时先用右手抓取鼠尾提起,置于鼠笼或实验台向后拉,在其向前爬行时,用左手拇指和食指抓住小鼠的两耳和颈部皮肤(图4),将鼠体置于左手心中,把后肢拉直,以无名指按住鼠尾,小指按住后腿即可(图5)。这种在手中固定方式,能进行实验动物的灌胃、皮下、肌肉和腹腔注射以及其他实验操作。 如进行解剖、手术、心脏采血和尾静脉注射时,则需将小鼠作一定形式的固定,解剖手术和心脏采血等均可使动物先取背卧位(必要时先行麻醉),再用大头针将鼠前后肢依次固定在腊板上。尾静脉注射时,可用小鼠尾静脉注射架固定(图6),先根据动物大小选择好合适的固定架,并打开鼠筒盖,手提鼠尾巴,让动物头对准鼠筒口并送入筒内,调节鼠筒长短合适后,露出尾巴,固定筒盖即可进行尾静脉注射或尾静脉采血等操作。 图4 图 5 2. 小鼠的处死方法 (1)颈椎脱臼处死法 此法是将实验动物的颈椎脱臼,断离脊髓致死,为小鼠最常用的处死方法。操作时实验人员用右手抓住鼠尾根部并将其提起,放在鼠笼盖或其他粗糙面上,用左手拇指、食指用力向下按压鼠头及颈部,右手抓住鼠尾根部用力拉向后上方,造成颈椎脱臼,脊髓与脑干断离,实验动物立即死亡。 (2)断头处死法 此法适用于鼠类等较小的实验动物。操作时,实验人员用左手按住实验动物的背部,拇指夹住实验动物右腋窝,食指和中指夹住左前肢,右手用剪刀在鼠颈部垂直将鼠头剪断,使实验动物因脑脊髓断离且大量出血死亡。 3 .小鼠解剖步骤 (1)处死小鼠 将小鼠采用颈椎脱臼法处死后,置台秤上称重。 图6