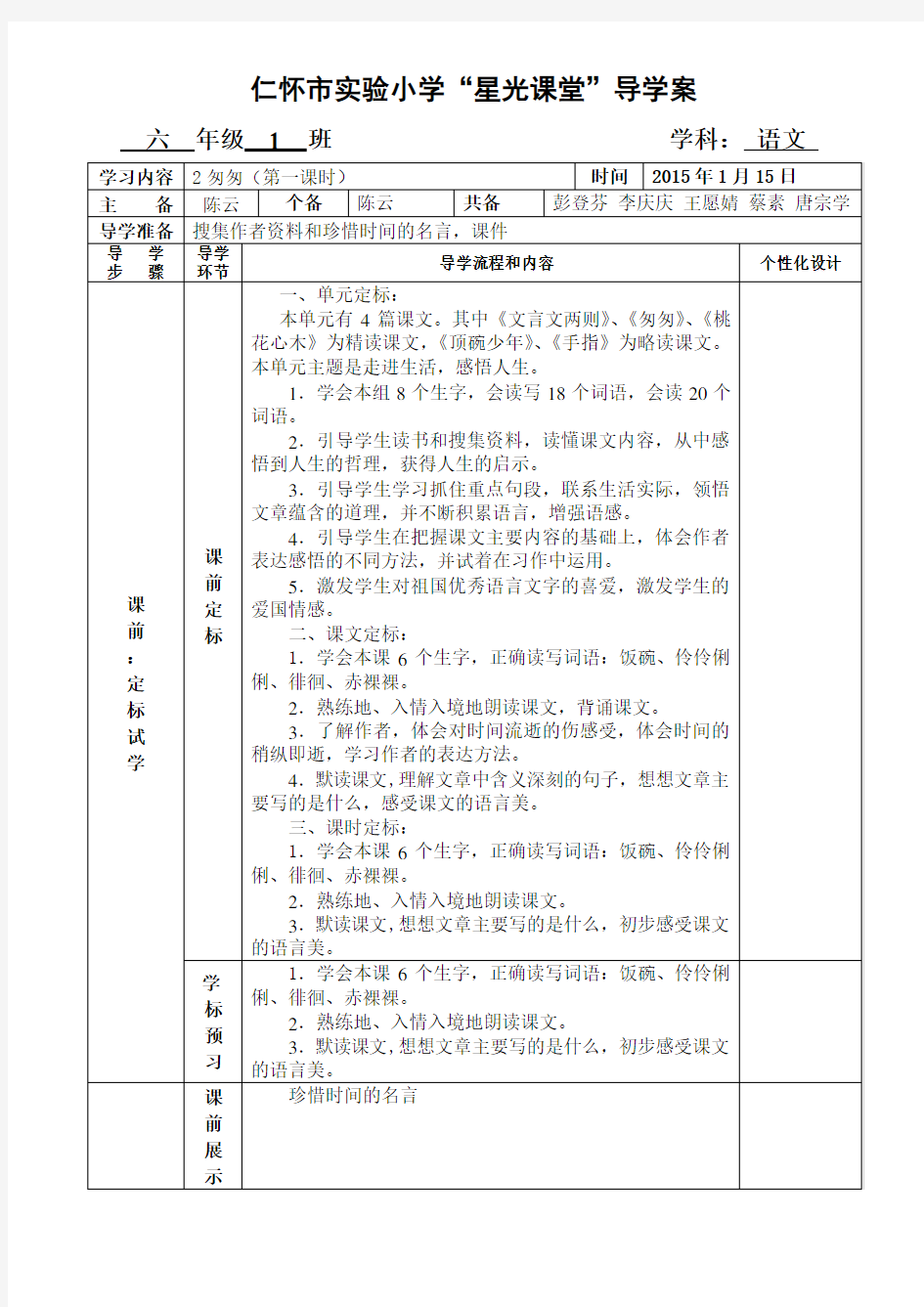

仁怀市实验小学“星光课堂”导学案

六年级 1 班学科:语文

仁怀市实验小学“星光课堂”导学案

六年级 1 班学科:语文

六年级语文下册第二课《匆匆》一课一练答案阅读题答案课堂作业题练习册 2 匆匆 【字词荟萃】 1、仿照例子写词语。 (1)例:赤裸裸 ()()() (2)例:匆匆忙忙 ()()() 2、选词填空。 爱护爱惜 (1)他从小就养成了()书籍的习惯。 (2)粮食是宝中宝,人人都要()。 维持保持 (3)解放前,爷爷起早贪黑地干活,可还是()不了一家人的生活。 (4)老红军战士始终()着艰苦朴素的优良作风。 3、反义词填空。 聪明()空虚()伶俐() 【句段集锦】 照样子写句子。 (1)例: 洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。 _____________的时候,日子_____________________________;_______ 的时候,日子__________________________;_____________时,_______________________________________。 (2)例: 燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。 ____________ ,有_____________的时候;_____________,有________ 的时候;_____________,有_____________的时候。 【课文链接】 读下面的句子,体会作者表达了怎样的思想感情,写下来。 (1)但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢? 从这个句子,能体会到________________________________________________ (2)像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。作者把自己的日子比作__________________________,把时间比作_____ ______ ,说明了_____________________________________________________ 【课外延伸】 1、阅读: 毛驴和牛大哥 有一天,一只老山羊爬山时把腿摔坏了,请毛驴把它背(bēi,bèi)回家。毛驴向它要十斤山芋做报酬,老山羊拒绝了,自己一瘸一拐地走了。 过了一会儿,老山羊骑在牛大哥的背上缓缓走来,毛驴于是问:“牛哥,它出多少山芋请你背它? “千斤。”

六年级语文下册《匆匆》知识点整理 第二《匆匆》(散文) (写作特色:作者运用设问、比喻、排比、拟人等句式将不易察觉的时光匆匆,一去不复返写得形象生动,富有感染力) 1、背诵文。 2、知识点: 《匆匆》的作者是著名散文大师朱自清(本文是他24岁时所写),他的散文名篇有《匆匆》、《背影》、《荷塘月色》等。本文紧扣“匆匆”二字,细腻地刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。 3、理解句子: (1)燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢? 用排比的句式,表明大自然的枯荣是时间飞逝的痕迹。“我们的日子为什么一去不复返呢?”看似在问,实际上表达了作者对时光逝去而无法挽留的无奈和对已逝日子的深深留恋。 仿写:太阳落了,有再升起的时候;月亮缺了,又再圆的时候;潮水退了,有再涨的时候。 (2)像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间

的流里,没有声音,也没有影子。 比喻句。把自己过去的八千多日子比喻成针尖上的一滴水,把时间的流比喻成浩瀚的大海。写出了时间消逝得那么快,无声无息,无影无踪,表现出作者十分无奈的愁绪。 仿写:像一粒细沙躺在茫茫的沙滩上,我的日子落在时间的流里,没有声响,也没法找寻。 (3)洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。 排比句。作者从人们日常生活的细节,展示了日子在生活的不经意中来去匆匆。 仿写1:聊天的时候,日子从嘴边过去;写作的时候,日子从笔尖下过去;思索的时候,日子从紧皱的双眉前过去。 仿写2:玩耍的时候,日子从手里过去;睡觉的时候,日子从枕边过去;看电视的时候,日子从屏幕前过去。 仿写3:散步的时候,日子从我懒散的步伐间跃过;写字的时候,日子从我的笔尖跨过;弹琴的时候,日子从我的指间轻轻地流过。 (4)过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢? 比喻独特,联想新奇。日子就是如此稍纵即逝。 仿写:过去的日子如露珠,被阳光蒸发了,如春水,被大海包容了。

《匆匆》教学设计 大新镇府台小学周华双 教学目标 1、学会本课7个生字,认识7个生字。理解“匆匆、遮挽、徘徊、蒸融、凝然、茫茫然、伶伶俐俐”等词语的意思。 2、熟练地、入情入境地朗读课文。背诵课文第三自然段。 3、体会、揣摩课文的表达顺序,体会作者表达的思想感情,感受课文的语言美,领悟作者细致描写、多用修辞等方法。 4、懂得“匆匆”的含义,了解作者对时间流逝的伤感以及珍惜时间的感受,唤起学生的生活体验,体会时间的稍纵即逝。 教学重难点 1、感受文章的语言美,领悟作者的表达方法,积累语言。 2、感受时间的“匆匆”,懂得珍惜时间。 教学过程 一、导入新课 1、谈话激趣:同学们,我们刚刚学过了《长歌行》,谁愿意背诵给大家听? 2、学了这首诗,你最大的感受是什么呢? 3、“百川东到海,何时复西归”,是啊,时间如流水匆匆,一去不复返!著名作家朱自清先生也曾在他的文章中表达了这样的感叹,这节课就让我们一起来感受时间的匆匆。(板书课题) 4、了解作者:能向大家介绍一下朱自清先生吗? 5、解题:“匆匆”是什么意思?在朱自清先生的文章里,“匆匆”指的又是什么呢? 二、自读自悟 按要求自读课文:

1、学会7个生字。 2、把课文读正确。 3、思考问题:文中“匆匆”指的是什么?作者在文中提出了一个什么问题,他有没有回答? 三、小组合作 1、读准词语:涔涔、潸潸、赤裸裸、徘徊、蒸融、伶伶俐俐。 2、听写词语,互查互批。 3、组内朗读课文,读不通、读不顺的重点练习。 四、自主朗读,感悟体验 (一)自主阅读,组内交流: (二)集体交流: 1、读出文中具体描述日子来去匆匆的的语句,说说自己的体会。 (1)“洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。”(日子从我们生活的细微之处,在我们不注意时不知不觉地流逝了。) 指导朗读:体会时间短暂易逝。 作者细心地发现日子在洗手、吃饭、默默时,在我们不注意它时悄悄地过去了,除了以上的例子你还能想到其他的方面吗?引导学生从文章内容中想开去——(聊天时,日子从嘴边过去;玩耍时,日子从手里过去;看电视时,日子从屏幕上过去;晒太阳时,日子从身上一闪而过……) (2)“我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。”(作者想留住时间,但时间还是匆匆地过去了,作者只能掩面叹息,而时间又在叹息里闪过了。) 指导朗读:读出作者想留住时间的迫切以及对时间匆匆流逝的惋惜之情。

部编版语文五年级下册第10课《青山处处埋忠骨》知识要点+讲解 课文知识点 《青山处处埋忠骨》,这是作者晓年写作的一篇短文。主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感,超人的胸怀。写作背景: 《青山处处埋忠骨》这篇课文主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东得知这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感,超人的胸怀。 全文以毛泽东的思想感情变化为线索,先写彭德怀从朝鲜发出来的有关毛岸英牺牲的电报内容和毛泽东收到电报后的巨大悲痛;再写彭司令要求送回岸英遗体,而金日成首相要求把岸英葬在朝鲜的意见分歧,面对这两种抉择,毛泽东的矛盾心理,最后作出了将爱子葬于朝鲜的艰难、痛楚的决定;之后写毛泽东强忍悲痛,在电报上写下了“青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还”的批示。文章截取最能表现人物精神境界的一个片段,通过细节描写反映出毛泽东的崇高境界,展示了他凡人的情怀和不同凡人的胸怀,读后让人肃然起敬。 多音字组词:

禁:jīn(情不自禁) jìn(禁止) 近义词: 破格──破例慰问──问候 反义词: 危险──安全悲痛──快乐 词 眷恋永别平平安安情不自禁自我安慰 踌躇黯然狂轰滥炸光荣殉职原封不动 句 主席仰起头望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限地眷恋。青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还。 原封不动:比喻像原样一样,一点儿也没有改变。 破格:打破既定规格的约束。 眷恋:(对自己喜欢的人或地方)深切地留恋。 意愿:愿望、心愿。

创新教案 《腊八粥》教学设计 教学目标: 1.学习字词,积累叠词,了解小说背景。 2.了解小说借助对话推动情节发展的特点,引导学生学习用读对话梳理情节的方法,整体感知人物形象。 3.初步了解小说用语言塑造人物形象的特点,关注人物语言描写的不同形式,用品读关键词句,揣摩心理的策略,加深对人物形象的感知。 4.深读文章,分清内容的主次,体会作者是如何做到详略得当的。 教学重、难点: 1,初步了解小说用语言塑造人物形象的特点,关注人物语言描写的不同形式,用品读关键词句,揣摩心理的策略,加深对人物形象的感知。 2,深读文章,分清内容的主次,体会作者是如何详略得当的。 教学过程: 第一课时 一、导入新课,明确文体 1.播放微视频,引出小说背景。 2.板书课题,读准课题。 二、字词教学,了解环境 1.出示字词,读准字词,引导学生从词语内容和形式上发现规律。 2.情境朗读,了解环境。 三、梳理情节,初识形象 1.快速默读第6—19自然段,思考:八儿想吃腊八粥却吃不到,他是怎么办的? 2.根据学生回答,梳理小说情节。 3.根据板书,串联情节,了解小说主要内容。 4.小结:这篇小说就是用对话推动情节的发展。刚才,我们读了八儿和妈妈的对话,梳理出的情节就是小说的情节。 5.交流:从这些情节中,你看到一个怎样的八儿? 四、品读语言,丰盈形象

1.聚焦情节中八儿的语言,初步感受语言的变化。 2.品读短句。 (1)齐读,思考:本句中哪个字最精彩? (2)对比朗读,从“那”字,你感受到什么? (3)联系自己生活经历,感知八儿形象。 (4)有感情地朗读。 (5)小结:一个“那”字,又让我们看到一个(回扣板书)的八儿。刚才,我们抓住了八儿的语言,品读“那”这个关键词,揣摩了八儿的心理,从而让八儿的形象在我们头脑中更加丰满。 3.品读长句 (1)自由读,边读边思考:为什么有这样的变化? (2)四人小组合作,完成学习单。 填一填:八儿每次是怎么分的,有什么变化? 写一写:你又读到一个怎样的八儿,并想想理由(填在磁卡上,一张磁卡写一个词)。一定要填在磁卡上。 温馨提示:四人小组,一人主持,其他三人一人汇报一处。 (3)小组汇报。 (4)小结:刚才,我们读了八儿这处长的语言,从分粥的变化中揣摩了八儿的心理,让他的形象在我们的头脑中更加丰盈。 (5)串读三次分粥的句子,读出变化。 4.小结:刚才我们品读了八儿的语言,关注了关键词句,揣摩了八儿的心理,让八儿的形象跃然纸上。沈从文不愧为语言大师,在对人物语言进行描写时,每个词语,每句话都经过了反复的推敲,多一个字不行,少一个字也不行,借助不同的语言形式展现人物不同的形象。 五、课堂小结 这节课,我们通过梳理环境中的情节,品读八儿的语言,揣摩他的心理,看到了一个(回扣板书)的八儿。八儿心里隐藏的语言和那锅不断叹气的粥,这又藏着什么奥秘呢?下节课我们再来揭秘。 第二课时

《匆匆》教学方案 教材解析 《匆匆》是部编版六年级下册第三单元的第一篇文章,是散文家朱自清写的一篇脍炙人口的散文。文章紧扣“匆匆”二字,细腻地刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜,劝导读者要惜时奋进。文章的特点:一是结构精巧,层次清楚,转承自然,首尾呼应;二是文字清秀隽永,纯朴简练;三是情景交融,无论是写燕子、杨柳、桃花,还是写太阳,都与“我们的日子为什么一去不复返呢”的感叹融为一体,处处流露出作者对时光流逝感到无奈和惋惜。 教学目标 1.会认会写“藏、挪”等6个生字,理解字义,识记字形。正确读写“空虚、叹息、徘徊、伶伶俐俐”等词语; 2.有感情地朗读课文,感受课文的语言美,背诵课文; 3.体会修辞手法的表达效果,在比较中感受句中修辞手法的作用; 4.学习作者运用多种方法描写时间流逝,能说出自己对“时间之流”的感触,仿照第3自然段,用一段话写下来; 5.感悟时光匆匆,懂得珍惜时间,不能碌碌无为的道理。 教学重点 1.有感情地朗读课文,感受课文的语言美,背诵课文; 2.体会修辞手法的表达效果,在比较中感受句中修辞手法的作用; 教学难点 1.学习作者运用多种方法描写时间流逝,能说出自己对“时间之流”的感触,仿照第3自然段,用一段话写下来; 2.感悟时光匆匆,懂得珍惜时间,不能碌碌无为的道理。 课前准备 教师准备:制作多媒体课件,搜集朱自清简介及朱自清作品。 学生准备:预习生字词,朗读课文;搜集惜时、伤时的古代诗词、文章、名言、警句。 课时安排 2课时。 教学过程

第一课时 一、激发兴趣,导入新课 出示:子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜!” 《论语·子罕》 1.师:古往今来,很多文人墨客都用格言、诗文、佳作抒发对时间流逝的感慨,你知道哪些感慨时光流逝的名言? 莫等闲,白了少年头,空悲切! 花有重开日,人无再少年。 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。 明日复明日,明日何其多! 2.师:朱自清匆匆的一生只走过了短暂的50年,现在就让我们走进他的这篇《匆匆》,感受时光给予他的触动。 齐读课题。 3.“匆匆”是什么意思呢?(急急忙忙的样子);体验“匆匆”:你们在生活中,有过追赶时间的体验吗? 4.关于朱自清先生,相信同学们对他有一定的了解,同桌间交流交流你们所了解的朱自清。 师:朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦。中国现代著名诗人、散文家、学者、民主战士。中国著名的诗人和杰出的散文家。他的著作十分有特色,影响很大。朱自清是在“五四”浪潮的推动下,开始文学生涯的,直至逝世。 朱自清有著作27种,共约190万字,包括诗歌、散文、学术研究等。《背影》《春》《荷塘月色》,是我们在中学时代要学习到的作品。 二、读写学习,整体感知 请同学们自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,难读的地方多读几遍: 1.各小组自学生字词,对易错字词互相提醒。 2.互读。小组成员之间互相读,互相纠正读音。 检查反馈,相机指导。 3.集体交流,学写“蒸”等6个生字。 (1)师板书演示“蒸”等生字字笔画、笔顺;(2)生在练习本上写三个。同桌交换评价:正确加一颗星,美观加一颗星。

五年级下册语文第10课杨氏之子词语盘点 氏:姓氏,表示家族的字。 夫子:旧时对学者或老师的尊称。 设:摆放,摆设。 10杨氏之子① 梁国杨氏子九岁,甚②聪惠③。孔君平诣④其父,父不在,乃⑤呼儿出。为设果,果有扬梅。孔指以示⑥儿曰⑦:“此是君家果。”儿应声答曰:“未⑧闻孔雀是夫子家禽。” ①本文选自南朝刘义庆的《世说新语》,该书是一部主要记载汉末至晋代士族阶层言谈轶事的小说。②甚:很。③惠:同“慧”, 智慧的意思。④诣:拜见。⑤乃:就,于是。⑥示:给……看。⑦曰:说。⑧未:没有。 在梁国,有一户姓杨的人家,家里有个九岁的儿子,他非常聪明。有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,孔君平就把 这个孩子叫了出来。孩子给孔君平端来了水果,其中有杨梅。孔君 平指着杨梅给孩子看,并说:“这是你家的水果。”孩子马上回答说:“我可没听说孔雀是先生您家的鸟。” 1、梁国杨氏子九岁,甚聪惠。 这句话点明了文章要讲的人物,以及人物的特点。起到总起全文的作用。 2、孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。 从孔君平来拜见孩子的父亲一事看,两家的关系很好,常来常往。所以当得知孩子的父亲不在时,孔并没有马上离开,而是叫出了这 个孩子。可见,孔与孩子很熟。 3、为设果,果有杨梅。

谁为谁设果?联系上下文自然知道,孩子给孔君平端来了水果, 看起来孩子很有礼貌,很会招待客人。 4、孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀 是夫子家禽。” 这是故事中的重点部分。孔君平看到杨梅,联想到孩子的姓,就故意逗孩子:“这是你家的水果。”意思是,你姓杨,它叫杨梅, 你们本是一家嘛!这信手拈来的玩笑话,很幽默,也很有趣。孩子应 声答道:“没听说孔雀是先生您家的鸟。”这回答巧妙在哪里呢?孔 君平在姓上做文章,孩子也在姓上做文章,由孔君平的“孔”姓想 到了孔雀;最妙的是,他没有生硬地直接说“孔雀是夫子家禽”,而 是采用了否定的方式,说“未闻孔雀是夫子家禽”,婉转对答,既 表现了应有的礼貌,又表达了“既然孔雀不是您家的鸟,杨梅岂是 我家的果”这个意思,使孔君平无言以对。因为他要承认孔雀是他 家的鸟,他说的话才立得住脚。这足以反映出孩子思维的敏捷,语 言的机智幽默。 句子中的“家禽”不同于现在的“家禽”,这里的“家”和“禽”各自独立表达意思。 猜你感兴趣:

2019年六年级下册第一单元第二课语文教案 教学目标: 1.学会本课生字新词。 2.通过抓住重点句子,联系自己生活实际理解课文内容。感悟时光匆匆,要珍惜时间,不能碌碌无为。 3.熟练地、入情入境地朗读课文。 教学重点:抓住文中重点语句深刻感悟其内在意思,从中懂得时间的宝贵 教学难点:体会时光飞逝的含义,抓住人生有限的宝贵时间做有意义的事情。课时安排:2课时 教学过程: 第一课时 一、激情导入 时间飞逝,日月如梭,时间就像流淌的河水,只会流逝,不会回头。所谓:滚滚长江东逝水啊!时间转眼就流逝了,尽管人们知晓了时间的可贵,可是却无法挽回已逝去的时日了。不仅只有我们才会发出如此感叹,朱自清先生也有此感叹。我们今天就来学习他的一篇文章——《匆匆》。 二、读通课文,整体感知 1.自由朗读课文,读准生字新词,要读正确读通顺. 2.指名读文,纠正字音和断句不准的地方。 3.练习读通课文,难读的地方要反复读几遍。 4.思考:文章写了什么内容? (文章紧扣“匆匆”儿子,细腻的刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜,流露出了作者对人生价值的思考) 三、再读课文,理清脉络 1.学生朗读课文,思考:课文先写什么,接着写了什么?可分为几段? 第一段(第1自然段):提出问题,我们的日子为什么一去不复返呢? 第二段(第2、3、4自然段):写日子悄然而去,匆匆而逝,我心中充满惆怅和伤感。)

第三段(5自然段):照应开头,再次提问:我们的日子为什么一去不复返呢? 2.小结:文章开篇就提出了问题,但作者并没有直接回答,而是通过具体描述过去以及现在日子的来去匆匆,抒发出自己对时光流逝而无法挽留的感慨,告诉我们要珍惜时间。 四、作业:背诵自己喜欢的句子。

部编版小学六年级下册语文《匆匆》课文原文及知识点 课文原文 燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢? 我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。 去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。 在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我*裸来到这世界,转眼间也将*裸地回去罢?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊? 你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢? ____________________ 本文作者朱自清,选作课文时有改动。 知识点 多音字: 燕:yàn燕子 yān燕国 藏:cáng埋藏 zàng宝藏

第10课杨氏之子 【教学目标】 (一)知识与技能: 1.正确流利、有感情地朗读课文。 2.学会生字新词。 3.能根据注释理解词句,了解课文内容,体会古诗中孩子应对语言的巧妙。 4.能主动在生活中搜集、发现、积累、运用精妙的语言。 (二)过程与方法:根据注释联系上下文,理解句意和文意。收集妙言妙语,体会语言的巧妙艺术。 (三)情感态度与价值观:体会杨氏之子的聪颖机智,体会语言的巧妙艺术。 【教学重点】 1.能理解课文意思,做到感情朗读。 2.能在生活中运用精妙语言。 【教学难点】体会语言的巧妙性。 【教学时间】1课时 【教学过程】

一、激趣导入 同学们,自古以来出现过许多聪颖机智的少年儿童,关于他们的故事至今流传。那你知道关于机智儿童的哪些故事呢?今天,让我们走进刘义庆的《世说新语》,感受杨氏之子的聪慧吧。 二、初读课文,整体感知 1.谁来给大家介绍一下你了解到的《世说新语》。 2.借助拼音读准字音、读通课文。 3.抽读,检测读书情况。 4.齐读。 (这是小学生初次接触到的文言文。学习本文应重点指导学生把文章读正确。特别要注意停顿的恰当。) “梁国/杨氏子/九岁,甚聪惠。孔君平/诣/其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以示儿/曰:“此/是君家果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。” 5.说说课文主要写的什么事?(只是了解课文的大概意思) 三、合作学习,理解课文意思 1.小组学习,借助注释和搜集的资料理解文中每句话的意思,并作好记录。 2.交流汇报句意。

意思:梁国的杨家的小孩只有9岁,特别聪明。孔君平去拜访他的父亲,因为父亲不在,就叫儿子出来。他为客人端果子,果中有杨梅。孔君平指着杨梅对小孩说:“这是你们家的水果。”小孩回答他说:“没听说过孔雀是孔先生家的家禽啊!” 3.理解了课文意思,你现在有什么感受?你认为杨氏之子的回答妙在哪里?反应快说明很机智;妙在用否定的方式婉转礼貌地对答,使孔君平无言以对。 四、感情朗读、背诵课文 1.有感情地读全文。 2.背诵全文。 五、拓展 1.在生活中有哪些语言让你铭记在心呢?(交流自己搜集的或听到、看到的精妙语言。) 2.演一演相声、小品或电影中的精彩对白。 六、作业 1.写一写对精彩语言的体会。 2.默写课文。 3.看《世说新语》。 教学后记:

2、匆匆 学习目标: 1.学会本课2个生字,能正确读写下列词语:饭碗、伶伶俐俐、徘徊、赤裸裸。 2.通过抓住重点句子,联系自己生活实际理解课文内容。感悟时光匆匆,要珍惜时间,不能碌碌无为。 3.熟练地、入情入境地朗读课文。背诵自己喜欢的部分,并把喜欢的句子抄下来。 4.感受课文的语言美,领悟作者细致描写、多用比喻的方法。教学重难点: 通过抓住重点句子,联系自己生活实际理解课文内容。感悟时光匆匆,要珍惜时间,不能碌碌无为 课时安排:2课时教学过程 第一课时 一、谈话导入,揭示课题 1.教师谈话:在我国现代文学史上有一位著名的作家,他一生勤奋,笔耕不辍,给我们留下190多万字的作品;他一生重病,宁可饿死,也不领美国的救济粮。毛主席曾赞扬他是最有骨气的中国人。你们知道他是谁吗? 2.课前搜集资料,你对朱自清先生有哪些了解。(学生介绍自己搜集

的资料) 3.朱自清先生不仅是一位诗人、学者,而且还是一位杰出的散文大师,他为我们留下许多脍炙人口的散文佳作,他的散文被称作“美文的典范”。今天,就让我们一起来赏读他24岁时写下的一篇散文《匆匆》。 4.板书课题,学生齐读。 二、初读课文,初步感知 1.教师配乐范读课文。 2.学生自读课文,注意读准字音,读通句子。把感觉难读或自己喜欢的句子多读几遍。 3.检查生字词的读音和含义。⑴注意“涔、潸”的读音。⑵引导理解“徘徊、蒸融、挪移、头涔涔、泪潸潸、赤裸裸”等词语的含义。4.出示文中的叠词“匆匆、斜斜、默默、白白、茫茫然、轻轻悄悄”。读词后请学生在学习课文时注意这些叠词的作用。 5.指生朗读自己感觉难读或自己喜欢的句子。 6.默读课文,思考:初读课文,你读懂些什么?有什么感受?有哪些不明白的地方? 7.学生读书后全班交流初读后的感受。 三、品读感悟,体会感情 1.谈话过渡:作为一篇传世佳作,本文语言优美、文辞隽永,文中语句饱含哲理、耐人寻味。下面,就让我们一起走进《匆匆》,走近朱自清,去欣赏、品味、感悟、思考这优美的语言。请大家默读课文,

语文园地二 教学目标 1.感知名著人物形象,找到人物精神的闪光点,学会从多方位、多角度来评 价人物。 2. 锤炼语言,品味语言的夸张性,理解重要词语的深刻涵义和表达作用, 并发挥想象,学会仿写夸张性句子。 3. 对比不同译者笔下的文学名著语言,学会琢磨语言,体会各自语言的巧 妙之处,交流自己的喜好感受。 4. 理解并积累古人不同年龄的不同称谓。 教学重点 1.感知名著人物形象,找到人物精神的闪光点,学会从多方位、多角度的评 价人物。 2.品味语言的夸张性,理解重要词语的深刻含义和表达作用,并发挥想象, 学会仿写夸张性句子。 教学难点:学会从多方位、多角度的评价人物。 教学过程 一、学习“交流平台”。 同学们还记得我们本单元学的几篇文章吗? 1. 展示课文中的插图, 让学生说一说对文中人物的评价, 并说一说从哪里可 以看出来。 2. 出示文中重点的语句。抓住人物语言、动作、神态讨论人物性格特点。 3. 探讨评价人物的角度。《骑鹅旅行记》(节选) 中的尼尔斯是个怎样的男 孩?除了顽皮、淘气, 你觉得他还是个怎样的孩子?(从他担心父母发现雄鹅不见 后会伤心可以看出他其实也是个好孩子。) 4. 教师总结阅读名著的方法。 (1) 我们要结合事件, 对人物作出评价。例如, 汤姆·索亚是一个热爱自由、 喜欢冒险的人, 这是从他五次历险的经历中分析出来的。从他叙述历险经过时, 添加了许多动人的情节, 大肆渲染了一番, 可以看出他的有趣和有点儿虚荣心的 特点。评价人物要立体、全面。例如,《骑鹅旅行记》(节选) 中的尼尔斯有淘气、顽皮的一面, 也有有孝心的一面。经历了骑鹅旅行之后, 他更是变成了一个具有 正义感、真诚、智慧、勇敢、善良的小英雄。 (2) 评价人物还要注意结合文化背景和时代特点。《鲁滨逊漂流记》(节选) 中的鲁滨逊, 正是由于受当时英国的航海和冒险热潮的鼓动, 而参加的冒险活 动。 (3) 塑造人物可以用外貌、语言、动作、神态、心理等描写方法, 通过这些 描写可以分析出人物性格, 这样就能更好地评价人物。例如, 《骑鹅旅行记》(节选) 中“‘如果这只大雄鹅飞走, 可是一个很大的损失, ’他想, ‘父母从教堂回 来时, 发现雄鹅不见了, 他们会伤心的。’当他这样想的时候, 他又忘记了他是多么弱小无力。他一下子从墙上跳下来, 跑进鹅群里, 用双臂抱住了雄鹅的脖子。”这些心理、动作描写细致地刻画了尼尔斯有孝心、勇敢的性格特点。 二、学习“词句段运用”。 (一) 第一题。 1. 读下面的例句, 说说加点的部分有什么共同的特点。 课件展示: 学生自由读后交流: 加点部分的共同特点是都运用了夸张的修辞

五年级下册语文课文第10课练习题 一、词语。 1、填空。 ()声叹气大()进犯恍然大()不()而遇 不()情理()苦功高冲()陷阵赫赫()功 喜气()()一()人才()勇双全受之有() 不可思()忠孝两()巾帼不让()() 2、选择题。 (一)选择恰当的字填空。 【状壮】()纸()观不可名() 【厉历】()害严()日() (二)为加点字选择正确的解释。 良: A.优秀 B.善良的人 C.表示程度深 (1)用心良苦()(2)良辰美景() (3)除暴安良()(4)良师益友() 3、写出下列句子中加点字的近义词。 (1)从小爹就说我的武艺并不比男子逊色,可现在空有一身武艺,没法帮爹。()(2)刘大哥恍然大悟的说:“我想错了,多谢各位指教!”() (3)花木兰所在的部队打败了敌人之后,凯旋回朝。() (4)李将军一表人才,年轻有为,不愧是国家栋梁。() (5)这下可好了,我们四人结伴而行,路上就不会感到寂寞了。() 4、根据要求填空。 (1)用几个词语来评价花木兰。 (2)仿写词语。 不可思议(写几个带有“不”字的成语。) 五、课文细细读。 1、这篇课文是一个,共有幕。 2、课文讲的是一位,的好女孩儿花木兰在外敌大举进犯边关,国家正紧急征兵的时候,,在边关冲锋陷阵,立下赫赫战功,并晋升为将军的故事,赞美了花木兰 的崇高精神。 3、“巾帼不让须眉”中的“巾帼”本意指,这里代指;“须眉”本意指,这里指代,这种修辞手法叫。用这种修辞手法写一句话: 。 六、金苹果乐园 日常交往中,注重礼貌用语,讲究措辞文雅是中华民族的优良传统。将下列不同场合和使用的敬辞谦语连线。 A. 托人办事说 a.恭喜 B. 询问长者年龄说 b.拙见 C. 请人原谅说 c.拜托 D. 谦称自己的见解说 d.包涵

六年级下册语文《匆匆》教案(人教版)聊天时,日子从嘴边过去; 玩耍时,日子从手里过去; 看电视时,日子从屏幕上过去; 晒太阳时,日子从身上一闪而过??——《匆匆》学习目标 1. 学会本课2 个生字,能正确读写下列词语:饭碗、伶伶俐俐、徘徊、赤裸裸。 2. 通过抓住重点句子,联系自己生活实际理解课文内容。感悟时光匆匆,要珍惜时间,不能碌碌无为。 3. 熟练地、入情入境地朗读课文。背诵自己喜欢的部分,并把喜欢的句子抄下来。 4. 感受课文的语言美,领悟作者细致描写、多用比喻的方法。课前准备 1. 搜集朱自清简介及朱自清作品。 2. 搜集惜时、伤时的古代诗词、文章、名言、警句。 3. 《匆匆》flsh 字幕朗读作品,课文重点句子的课件。课时安排:2 课 时 教学过程 第一课时 一、名言欣赏,激趣引入指名背诵课前搜集的惜时的诗词、文章、名言、警句。师:是啊! 时间转眼就流逝了,尽管人们知晓了时间的可贵,可是却无法挽回已逝去的时日了。80 年前的一位年轻人也和我们有同 样的感觉,这个人就是朱自清。我们今天就来学习他的一篇文章《匆匆》。(板书课题)

二、读通课文,整体感知 1. 课件:播放《匆匆》朗读作品,学生欣赏完后回答,这篇文章告诉我们什么? 2. 自由朗读课文,读准生字新词,要读正确读通顺. 3. 指名读文,纠正字音和断句不准的地方。 4. 自学生字新词,检查学生对下列词语的理解:确乎、涔涔、头脑胀痛、潸潸、凝然、徘徊。 5. 练习读通课文,难读的地方要反复读几遍。 6. 练习把课文读熟,指名读给大家听。 7. 你对课题怎么理解的? 课文先写什么,接着写了什么? (第一自然段提出问题,二、三、四自然段写日子悄然而去,匆匆而逝,我心中充满惆怅和伤感。) 三、自主感悟,初步理解。 1. 选择自己喜欢的读书方式(如轮读、范读、小组读、默读等)读课文。画出最能体现时光特点的词语。 2. 画出感悟深的句子,在能读懂的句子旁边写写批注。读不懂的地方,做上读书记号。 3. 小组之间交流一下读书体会,讨论讨论不懂的问题。 4. 组长记录小组内解决不了的问题。 第二课时一、问题引入,整体理解

创新教案 《古诗三首》教学设计 教学目标 1.自主学习字词,会认会写“宫、侯、素”等8个生字,理解字义,识记字形。 2.有感情地朗读课文。背诵课文。 3.想象《寒食》中描绘的暮春之景,结合时代背景,体会作者表达的思想感情。 4.了解牛郎织女的故事,并能结合故事说说《迢迢牵牛星》表达的情感。 5.抓住重点诗句,体会《十五夜望月》中游子的思亲之情,并能找出类似的诗句和同学交流。 教学重点 1.有感情地朗读课文。背诵课文。 2.想象画面,抓住重点语句,体会作者表达的思想感情。 教学难点 想象画面,抓住重点语句,体会作者表达的思想感情。 教学方法 设置情境,师生共同披文入境,走进文本,与文本对话、师生对话、生生对话,以读促悟,以悟促读,引导学生把情感体验充分表现出来。 学生学习方法 学生自主学习、合作探究,讨论交流。 课前准备 1.了解有关寒食节的由来及习俗,了解时代背景。 2.下载古风背景音乐,制作课件。 课时安排:1课时 一课时 一、谈话导入 “百里不同风,千里不同俗。”泱泱华夏,有着悠久的历史,灿烂的文明,而传统节日正是其重要的组成部分。今天,咱们就一起走入春天的长安城,去看看那里寒食节的景象吧。(板书:寒食) 简介寒食:清明节前一二日。禁烟火,只吃冷食。并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏

青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为中国民间第一大祭日。在民间传说中寒食节虽与介子推有关,但寒食起源,并非为纪念介子推,而是沿袭了远古的改火旧习。 二、学习古诗《寒食》 (一)学习生字词,会读诗。 自学“宫、侯”两个汉字。指导学生从意义上区分“侯、候”,用组词法:“王侯”“时候”区分形近字。 指名读诗,要求读准、读通。师相机指导。 (二)知诗人,解诗题。 请学生自己介绍课前搜集有关寒食节的资料,师相机补充。 提示:寒食节是中国农历清明节前一天。古人在这一天,不生火做饭,所以叫寒食。相传当年重耳(晋公子重耳)周游列国,历尽艰辛。一次,他挨饿难熬,百般无奈时,介之推割下自己大腿上的肉给他吃。后来重耳当了国王(晋文公,春秋五霸之一),去找和母亲一起躲在深山中的介之推。遍寻不到,便下令放火烧山,想以此逼出介之推,但最后发现介之推与其母被烧死。重耳十分后悔,便规定每年此时不得生火,一切吃冷食,称为寒食节(山西省介休市当地居民仍然对此深有记忆,但只限于思想,实际节日这天已没有吃寒食的活动)。其实,寒食节的真正起源,是源于古代的钻木、求新火之制。古人因季节不同,用不同的树木钻火,有改季改火之俗。而每次改火之后,就要换取新火。新火未至,就禁止人们生火,这是当时的一件大事。寒食节习俗,有上坟、郊游、斗鸡、荡秋千、打毯、牵钩(拔河)等。其中上坟之俗,是很古老的。 中国过往的春祭都在寒食节,直到后来改为清明节。今天,就让我们一起乘上时光穿梭机,穿越千年来看看韩翃笔下的寒食节。 (三)解词连句知大意。 1.自由读诗,说说自己读懂了什么,把不懂的词句作标记。相机理解“春城、御柳斜、汉宫、五侯、传蜡烛”等词语,大致梳理诗歌内容。 2.展开想象悟诗情。让我们走进长安的春天,看看那里的景象吧:指名读第一句。出现在你眼前的是什么景象?(板书:飞花御柳斜) 提示:飞花:飘扬的杨花。御柳斜:柳树在春风的吹拂下摇曳生姿。

第三单元 1.会写“藏、挪”等5个字,会写“空虚、叹息”等3个词语。 2.有感情地朗读课文,背诵课文。感受作者表达感情的方式,并体会这样写的好处,积累语言。 3.抓住重点句段,体会作者表达的思想感情,懂得时间的宝贵,树立珍惜时间的意识。 - 第一课时 - 一、情境导入,激发兴趣。 1.导入新课。同学们,古往今来,许多文人墨客写出了珍惜时间、赞美时间的美文,来抒发自己对时间的感悟。今天,我们就一起来学习朱自清先生的一篇关于时间的散文——《匆匆》。 2.板书课题“匆匆”,指导写好“匆”字,书写不要忘了点。 3.作者简介。 朱自清(1898—1948),原名自华,字佩弦,江苏扬州人,原籍浙江绍兴。中国现代著名诗人、散文家。他的散文风格素朴缜密,清隽沉郁,以语言洗练、文笔秀丽著称,富有真情实感。《春》《匆匆》《背影》《荷塘月色》等散文名篇,均以诗意盎然著称于世。主要作品有《背影》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》等。 二、初读课文,感知时光匆匆。 (一)学生自由读课文,提出学习要求。 1.读准字音。 2.画出中心句。 (二)反馈检查。 1.指名朗读课文,读不通、读不顺的重点练习,学生互助。 重点指导书写。 空虚叹息饭碗伶伶俐俐徘徊赤裸裸涔涔潸潸 2.找出中心句(我们的日子为什么一去不复返呢?),了解前后呼应的表达方法。 3.讨论问题:文中“匆匆”指的是什么? 4.自由朗读喜欢的句子,说说喜欢的原因。 5.提出疑问。“我的问题是。”(能解决的当堂解决,不能解决的留待下一课时研究。) 三、课堂小结。 1.说说这节课你的收获。 2.布置作业:摘录自己喜欢的句子。搜集有关时间“匆匆”和珍惜时间的词语、句子和诗文。 - 第二课时 - 一、复习故知,导入新课。 1.回顾:上节课,我们一起学习了朱自清先生的《匆匆》。文中的“匆匆”指的是什么?你还能用什么词句表达这个“匆匆”的意思? 2.导入新课:朱自清先生是怎样表达自己的情感的呢?这节课我们一起来探究。 二、深入研读,体会作者表达的情感。 (一)默读课文。思考:课文哪些地方写了“时光一去不复返”?找出相关的语 句,深入体会。 (二)根据学生汇报,顺学而导,品读“时光一去不复返”的内容。 重点品读以下内容:

六年级下册语文课堂作业本第二课小练笔 一、你一定记得这些同音字,想一想,把字写准确、美观。(6分) 1、jiāo ( )往()傲()花()气 2、shì( )迹()样()言()验 3、yǜ荣( ) ()险()防养() 二、填一填。(2分) 1、“却”应查大写字母(),它的读音是()。“却”在字典里的解释有:A、后退,B、推辞,拒绝,C、去、掉,D、表示转折。“草色遥看近却无”的“却”应选第()种解释,“好意难却”中的“却”应选第()种解释。 2、照样子写词,(至少各两个词)。(6分) A、苍松翠柏 B、茫茫大海缕缕白云 C、奇花异草枯枝败叶 三、请将下列词语补充完整。(8分) 盛气()人兴国安()憨厚()朴力倦神() 巍()丰碑()死如归()之不理飞舞盘() 奇花()草()珑娇小()烛夜游腰()腿疼 ()天席地喜不自()责无旁()百年千() 四、选词填空。(2分) 驱逐追逐亲热亲密 1、战士们()着敌人,把来犯者全部()出境。 2、他俩是()的友人,一见面就像久别重逢的亲人一样,()极了。 五、请按课文内容填空。(10分) 1、“()春秋,()秦汉,()辽金,()元明,上下两千年”写出了长城经历的年代及时间。(2分) 2、宋朝诗人范成大的《四时田园杂兴》本册书上有首,把你最喜欢的一首默写下来,。,。(4分) 3、《美猴王》是明朝作家()写的,选自四大名著之一的《》。(2分) 4、在家过年贴春联一定非常有趣吧?请写出有关“乐趣”的名言,或者写跟“遗迹”有关的对联。。(2分) 六、按要求,改写句子。(6分) 1、妈妈叫我。我看电视。 。 2、扩句:同学们听报告。 。 3、缩句:从到校的第一天起,他就刻苦努力地学习科学文化知识。 。 4、这比山高比海深的情谊,我们怎么能忘怀?(改为陈述句) 。 5、李宁严肃地对小明说:“如果你再迟到,我就一个人去。”(改为间接叙述) 6、这不是伟大的奇观吗?(改为双重否定句) 。 七、请用修改符号把病句改正过来。(3分)

10 杨氏之子 一、看拼音写词语。 j iāqín () 二、解释下面句子中带点的字。 1、孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。诣:________ 乃:________ 2、孔指以示儿曰。示:________ 曰:________ 3、未闻孔雀是夫子家禽。未:________ 闻:________ 三、仔细读下面的句子,回答问题。 孔指以示儿曰:“此是君家果。”儿应声答曰:“未闻孔雀是夫子家禽。” (1)对话意思:_____________________________________________________ (2)对话精妙极了,妙在何处? ___________________________________________________________________ 答案: 二、1、诣:拜见乃:于是,就 2、示:给,,看曰:说 3、未:没有闻:听见 三、(1)孔君平指着杨梅给杨家儿子看,说:“这是你家的果子。”杨家儿子答道: “没有听说孔雀是您家的家禽。” (2)都根据人物姓氏来借题发挥,杨家儿子反应极快,才思敏捷。 11 晏子使楚

一、看拼音写词语。 wúrǔwēifēnɡáixiǎolěnɡxiàow?inán ()()()()()qiúfànchūxīdàch?nɡānjúdàoz?i ()()()()()xiàoxīxīp?ibúshìshíhuàshíshuō ()()() qǔxiào miànbùɡǎisaānjūlayaɡuīju ()()()() 二、按课文内容填空。 1、有一回,齐王派大夫晏子去楚国。楚王仗着自 己,想乘机晏子,显显楚国的。晏 子凭着自己的()和,对楚王的侮辱一一进行了反 驳。从此以后,楚王晏子了。 2、楚王知道晏子,就故意在城门旁开了一个五 尺高的洞。而晏子说, 楚王只好叫人打开城门迎接他。 三、根据下列句子的意思,填上与“叫”意思相近的词。 1、我原来想取笑大夫,没想到反()大夫取笑了。 2、访问上等的国家,就()上等人去。 3、既然有这么多人,为什么()你来呢? 4、楚王只好()大开城门,迎接晏子。

五年级下册语文第10课 《杨氏之子》教学设计 教材简析 《杨氏之子》选自南朝刘义庆的《世说新语》,该书是一部记载汉末至晋代士族阶层言谈轶事的小说。本文讲述了梁国姓杨的一家中九岁男孩风趣幽默、机智巧妙地应答他人的故事。故事情节简单,语言幽默,颇有趣味,尤其是“未闻孔雀是夫子家禽”一句充分显示出九岁孩子的聪明机智和超强的应对能力。 选编本课的目的,一是让学生开始接触文言文,对文言文有一个初步的认识;二是理解古文的意思;三是使学生感受到故事中人物语言的风趣机智。 设计理念 语文教学要以读为本,重视朗读训练是我国语文教学的优秀传统。学习文言文最基本的方法是读,最好的方法也是读,重点在读,难点也在读,在朗读上必须有时和量的保证。这是小学生初次接触文言文,更应该多读少讲,使学生在读中感知,在读中感悟,熟读成诵,从而丰富语文积累,培养语感,发展思维。 教学目标

1.会写6个生字,会认3个生字。 .有感情地朗读课文,背诵课文。2. 3.能根据注释理解词句,了解课文内容,体会故事中孩子应对语言的巧妙。 教学重点 指导学生把课文读流利,读懂句子。 教学难点 体会人物语言的风趣和机智。 课时安排 1课时 教学准备 了解义庆的《世说新语》。 教学过程 一、谈话导入。 1.我们每天都在用语言交流,精练得当的语言,能使我们有效地与人沟通,机智巧妙的语言,能帮我们摆脱可能出现的尴尬局面,幽默

风趣的语言,能愉悦我们的身心。古代有一个九岁的孩子,回答别人时语言风趣机智,妙趣横生。他的故事被记录在刘义庆的《世说新语》里,大家想听吗? 今天我们就来学习古文,也叫文言文——《杨氏之子》。 “杨氏之子”意思是姓杨人,“之”相当于“的”(.读题,解题。2. 家的儿子。) 二、读通课文。 1.学生自由朗读课文,要求:借助拼音把字音读正确,读通课文。2.检查读通情况 (1)着重强调以下字的读音:惠曰禽诣为应 (2)引导学生读准停顿: 梁国/杨氏之子/九岁,甚/聪惠。孔君平/诣其父,父/不在,乃/呼儿出。为/设果,果/有杨梅。孔/指以/示儿曰:“此是/君家/果。”儿/应声答曰:“未闻/孔雀/是夫子家/禽。” (句子中的“家禽”不同于现在的“家禽”,这里的“家”和“禽”各自独立表达意思,因此要停顿。) (3)反复熟读 [设计意思:这是小学生初次学习文言文,因此把文章读正确是学习的重点。]