新中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期试题(带答案)(1)

一、选择题

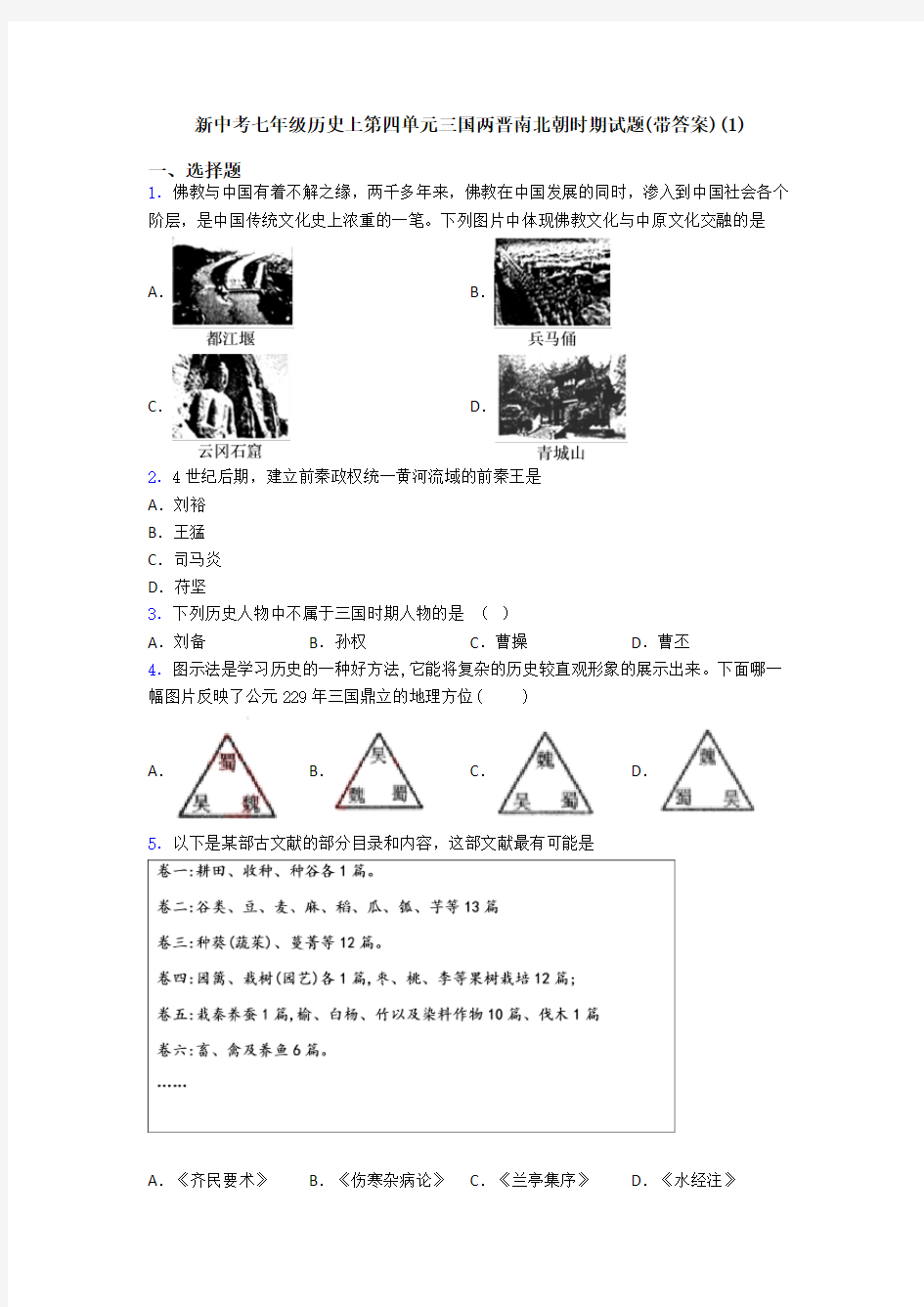

1.佛教与中国有着不解之缘,两千多年来,佛教在中国发展的同时,渗入到中国社会各个阶层,是中国传统文化史上浓重的一笔。下列图片中体现佛教文化与中原文化交融的是

A.B.

C.D.

2.4世纪后期,建立前秦政权统一黄河流域的前秦王是

A.刘裕

B.王猛

C.司马炎

D.苻坚

3.下列历史人物中不属于三国时期人物的是()

A.刘备B.孙权C.曹操D.曹丕

4.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象的展示出来。下面哪一幅图片反映了公元229年三国鼎立的地理方位( )

A.B.C.D.

5.以下是某部古文献的部分目录和内容,这部文献最有可能是

A.《齐民要术》B.《伤寒杂病论》C.《兰亭集序》D.《水经注》

6.下列不属于孝文帝改革措施的是

A.学汉语B.与汉人通婚C.迁都洛阳D.改穿胡服

7.石窟艺术综合了雕塑和绘画的特点,体现了三国两晋南北朝时期最高的艺术成就。石窟艺术是随着某宗教的传播而发展起来的。该宗教是

A.伊斯兰教

B.佛教

C.道教

D.基督教

8.据《齐民要术》所载北魏时期的86个谷类品种中,有不少已经具有“耐早”、“免虫”、“耐风”和“耐水"等特点,还培育出了“早熟”或“晚熟”品种。这说明了当时()

A.气候寒冷干旱无法培育新品种B.北方农业生产水平已超过南方

C.农作物培育技术达到较高水平D.普遍推广一年两熟的耕作制度

9.吕思勉在《两晋南北朝史》中写道:“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者……”与材料所反映的现象相关的历史事件是()

A.张骞出使西域B.盘庚迁殷

C.文成公主人藏D.孝文帝改革

10.圆周率的推算在当代可谓突飞猛进。早在一千多年前,第一个在世界上将圆周率的数值准确到小数点后第七位的数学家是()

A.郦道元B.贾思勰

C.祖冲之D.李时珍

11.此战的胜利者东晋王朝虽无力恢复全中国的统治权,但却有效地遏制了北方少数民族的南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展创造了条件。“此战”指的是

A.官渡之战

B.赤壁之战

C.八王之乱

D.淝水之战

12.我国少数民族在中国历史进程中发挥着重要作用,建立北魏政权的少数民族是

A.女真族

B.鲜卑族

C.党项族

D.契丹族

13.“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”该史料记载的是A.春秋战国时期南方的情形B.西汉初年南方的情形

C.西晋末年北方的情形D.东晋后期南方的情形

14.战国秦汉时期,北方一直是全国经济重心,但到了魏晋南北朝时期,原本落后的江南经济获得了显著的发展。当时江南地区经济发展的原因有()

①自然条件优越

②南迁的人带来了劳动力、先进的生产工具和技术

③江南战争较少,社会比较安定

④劳动人民的辛勤劳动

A.①③④B.①②③C.①②④D.①②③④15.“据北魏均田制的规定,太守有十顷职分田,做过太守的贾思鳃应该有大片土地,在口口口口的记载中,他还养过200只羊,作为一个农场主,贾思鳃有车富的种植和经营经验。“口口口口”应为()

A.《兰亭集序》B.《齐民要术》C.《洛神赋图》D.《女史箴图》16.魏晋南北朝时期,传统造型风格与外来佛教艺术结合的突出表现是()

A.兰亭书法B.阎立本画作C.龙门石窟D.赵州石拱桥17.我国的春运被称为当今世界上最大的人口迁徙。我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生在()

A.东汉初年B.东汉末年

C.西晋初年D.西晋末年

18.《辞海》说,楷书“形体方正,笔画平直,可作楷模。”它始于汉末,通行至现代,长盛不衰。这一字体的创立者是( )

A.钟繇B.胡昭C.王羲之D.王献之

19.第一手史料指接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料。以下用于研究三国历史的第一手史料是

A.历史剧《三国》B.罗贯中《三国演义》C.司马光《资治通鉴》D.诸葛亮《出师表》

20.“孝文帝引见朝臣,诏断北语,一从正者……于是诏:年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官”材料反映了孝文帝在改革中

A.严禁贪污

B.颁布均田令

C.迁都洛阳

D.实行汉化政策

21.东汉末年以后,迁居中原的北方少数民族,经过与汉族的通婚杂居、相互学习、生产互补,至北朝末年,在语言、服饰、风俗习惯和民族心理等方面基本汉化。汉族吸收了胡服、胡食、胡乐等少数民族文化的优秀部分,胡汉差异逐渐消失。以上材料反映这一时期的特征是

A.政权并立B.商业繁荣C.民族交融D.战争频繁

22.下列对三国鼎立局面的评价,哪一项是符合历史发展趋势的

A.战乱频繁,严重破坏了社会经济B.局部统一,为大一统创造了条件

C.破坏了民族关系,不利于民族融合D.三国鼎立,形成了国家分裂局面

23.下列历史人物在生活朝代上与其他三人不同的是

A.B.

C.D.

24.“南朝”是东晋灭亡之后建立于南方的四个王朝的统称。这四个王朝相继出现的顺序是

A.宋、齐、梁、陈B.宋、齐、陈、梁

C.陈、梁、齐、宋D.齐、陈、梁、宋

25.下图为我国古代朝代更替示意图的某一片断。图中A处由鲜卑族建立的政权是

A.前秦B.北魏C.东晋D.南朝

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、选择题

1.C

解析:C

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,石窟艺术综合了雕塑和绘画的特点,云冈石窟是石窟艺术的代表,它继承中国传统雕塑艺术的基础上,又吸收了外来的佛教艺术,C项符合题意;都江堰是战国时期李冰主持修建的一项水利工程,与佛教无关,A可排除;兵马俑是古代墓葬雕塑的一个类别,B可排除;青城山是中国四大道教名山之一,D可排除。故选C。

【点睛】

解题的关键需熟悉四幅图片所代表的具体内容与特征,北魏的云冈石窟既继承中国传统雕塑艺术的基础上,又吸收了外来的佛教艺术;其它三项都不具备这个特征。

2.D

解析:D

【解析】

依据所学可知,4世纪时,氐族人苻坚建立的前秦政权,苻坚任用汉族人王猛进行改革,逐渐强大,不久统一了黄河流域。D项符合题意,故此题选D。

3.C

解析:C

【解析】

抓住关键词“不属于三国时期人物”,结合依据所学知识可知,公元220年,曹操死后,曹操的儿子曹丕建立魏国,定都洛阳,三国时期开始。所以,曹操不是三国时期的人物,C项符合题意;刘备、孙权和曹丕属于三国时期的人物;由此可知ABD三项不符合题意。故选C。

4.D

解析:D

【解析】

【详解】

依据所学知识可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国后魏,定都洛阳,东汉结束。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀。222年,孙权称王,国号吴,229年定都建业,三国鼎立的局面形成。根据三国都城的位置可知,D项中的图片反映了229年形成的三国鼎立局面的形势,ABC项与题意不符,故选D。

5.A

解析:A

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干的图片信息可知,图片描述的是《齐民要术》,大约成书于北魏末年(公元533

年-544年),是北朝北魏时期,南朝宋至梁时期,中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农学著作,也是世界农学史上最早的专著之一,系统地总结了六世纪以前黄河中下游地区劳动人民农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用,以及治荒的方法,详细介绍了季节、气候和不同土壤与不同农作物的关系,被誉为“中国古代农业百科全书”,A符合题意;《伤寒杂病论》是医学著作,B不符合题意;《兰亭集序》是书法著作,C不符合题意;《水经注》是地理著作,D不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生正确分析图片的内容,通过内容判断属于哪部著作,结合排除法解答问题,需要学生掌握扎实的基本功。

6.D

解析:D

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识,北魏孝文帝改革内容是以汉服代替鲜卑服,即穿汉服,D符合题意;ABC 都属于孝文帝改革的措施,排除。故选D。

【点睛】

题干“孝文帝改革措施”是解题的关键。对孝文帝改革的内容准确掌握的基础上解答此题。

7.B

解析:B

【解析】

【详解】

依据所学可知,为了宣传佛教,北朝的统治者令人在许多地方劈山削崖,开凿石窟,雕造佛像,为后人留下了精湛而辉煌的石窟艺术。山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟是著名的两大石窟。这些宏伟精巧的雕像,继承了秦汉以来的造型艺术的传统风格,同时吸收了佛教艺术的优点,是中外文化交融的产物。所以最能体现三国两晋南北朝时期绘画和雕塑综合特点的是石窟艺术,该宗教是佛教,B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

8.C

解析:C

【解析】

【详解】

依据题干信息可知,北魏时期的86个谷类品种中,有不少已经具有“耐早”、“免虫”、“耐风”和“耐水"等特点,还培育出了“早熟”或“晚熟”品种。这说明了当时农作物培育技术达到较高水平,故C符合题意;题干没有涉及气候寒冷干旱无法培育新品种、北方农业生产水平已超过南方、普遍推广一年两熟的耕作制度,故ABD不合题意。故此题选C。

9.D

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干的“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行”可知题干材料反映的是北魏孝文帝改革的迁都洛阳和革易旧俗的汉化措施。孝文帝迁都洛阳的作用是改变陋俗,便于接受中原文化。故与材料所反映的现象相关的历史事件是孝文帝改革,D符合题意;张骞出使西域与迁都无关,排除A;盘庚迁殷发生在商朝,排除B;文成公主人藏发生在唐朝,排除C。故选D。

10.C

解析:C

【解析】

【分析】

【详解】

本题主要考查早在一千多年前,第一个在世界上将圆周率的数值准确到小数点后第七位的数学家。第一个在世界上将圆周率的数值准确到小数点后第七位的数学家是南朝的祖冲之。故答案选C。

11.D

解析:D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,383年,东晋与前秦爆发了淝水之战,结果是东晋打败前秦,使得东晋王朝的统治得到了稳定,有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机,D项符合题意;官渡之战和赤壁之战都是东汉末年时期的事件;八王之乱是西晋时期的事件,所以ABC三项都与题干信息不符合;故选D。12.B

解析:B

【解析】

【详解】

依据所学可知,4世纪后期,我国东北地区鲜卑族的一支强大起来,建立了北魏,439年北魏统一黄河流域,故B符合题意;女真族、党项族、契丹族与题干无关,故ACD不合题意。故此题选B。

【点睛】

本题考查北魏孝文帝改革,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。13.D

解析:D

【解析】

【分析】

根据所学可知,东晋时期,由于北方战乱、人口大量南迁,南方自然条件好,土地肥沃,到后期出现了“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”的局面,故D符合题意;春秋战国时期南方还没有开发,故A不符合题意;西汉初年南方逐渐得到开发,故B不符合题意;西晋末年北方的情形,这不是南方情况,故C不符合题意。故选D。

14.D

解析:D

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,魏晋南北朝时期,江南地区温暖湿润,土地肥沃,有利于农业生产的发展;南方战乱少,社会秩序比较安定;北方人民大量南迁,充实了江南的劳动力,也带来了先进的生产技术,加速了南方经济发展的步伐;经过南北方劳动人民的辛勤劳动,开垦出大量良田,使江南地区得到迅速开发。①②③④富二号和题意,故正确答案为D。ABC总结原因不全,故选D。

【点睛】

此题应理解并识记江南地区经济发展的相关史实,掌握江南地区经济发展的原因。魏晋南北朝时期,江南地区自然条件优越,有利于农业生产的发展;南方战乱较少,社会秩序比较安定;北方人民大量南迁,充实了江南的劳动力,也带来了先进的生产技术,加速了南方经济发展的步伐;经过南北方劳动人民的辛勤劳动,开垦出大量良田,使江南地区得到迅速开发。

15.B

解析:B

【解析】

【详解】

根据所学可知:

《齐民要术》是北朝时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,也是世界农学史上最早的专著之一,是中国现存的最完整的农书。《齐民要术》系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代汉族农学的发展产生有重大影响。故题干“口口口口”应为《齐民要术》,故B符合题意。《兰亭集序》是书法和散文,《洛神赋图》《女史箴图》都是绘画,故ACD不符合题意。故选:B。

16.C

解析:C

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识,兰亭书法、阎立本画作、赵州石拱桥都是中国传统造型风格,因此ABD不

符合题意。为了宣传佛教,北朝统治者令人在许多地方开凿石窟,雕造佛像。这些雕像继承了秦汉以来造型艺术的传统风格,同时吸收了佛教艺术的优点。两大著名的石窟包括龙门石窟和云冈石窟。因此C符合题意,故答案为C。

17.D

解析:D

【解析】

依据所学知识可知,西晋末年,西晋统治集团内部为争夺中央政府的控制权进行了行了历时十六年之久的战乱,史称八王之乱。这次战乱使西晋王朝的统治力量受到了致命的打击,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,北方人口为躲避战乱开始南迁,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,故选D。

点睛:关于江南地区的开发,需要重点掌握北方人口南迁的时间和原因;掌握江南地区得以开放的原因。

18.A

解析:A

【解析】

【详解】

依据所学可知,曹魏时期,兼采汉末众家书法之长,独创楷书书法的是钟繇,故A符合题意;胡昭是三国时期书法家,擅长隶书,故B选项不符合题意;王羲之、王献之是东晋著名书法家,擅长行书,故CD选项不符合题意。故选A。

19.D

解析:D

【解析】

【详解】

依据题干“第一手史料指接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料”,诸葛亮是三国时期的历史人物,因此其所写的《出师表》可以作为用于研究三国历史的第一手史料。故D符合题意。历史剧《三国》、罗贯中所著的明清小说《三国演义》是后人创作的文学艺术作品,不能作为第一手史料;北宋司马光的《资治通鉴》是后人所著的史学著作,可以作为第二手史料。故ABC不符合题意。故选D。

20.D

解析:D

【解析】

【详解】

依据所学可知,迁都洛阳之后,孝文帝改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯,主要的措施有:易服装、讲汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯等。其中讲汉话规定汉语为“正音”,鲜卑语为“北语”,他下令官员上朝时改说汉话,30岁以上的官员一时难改,可仍讲鲜卑话,暂不处罚,30岁以下的官员必须严格执行法令,否则要降职。从材料中的“诏断北语,一从正音…年三十以上,习性已久,容或不可卒革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧。若有故为,当降爵黜官”,我们可以判断出是孝文帝改革中的“讲汉话”内容,即是实行汉化政策,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

21.C

解析:C

【解析】

【详解】

根据“汉族吸收了胡服、胡食、胡乐等少数民族文化的优秀部分,胡汉差异逐渐消失。”等结合所学知识,民族隔阂趋于消解,民族关系趋于和缓,我国北方出现民族大融合;民族交往、交流与交融,为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。所以C符合题意,ABD不符合题意,故选择C。

22.B

解析:B

【解析】

【详解】

依据所学可知,三国鼎立局面的形成使国家处于分裂状态,但是三个国家努力发展自己的经济,使社会生产进一步发展,分裂中包含着统一趋势,实现了局部统一,故B符合原因;战乱频繁,严重破坏了社会经济、破坏了民族关系,不利于民族融合、三国鼎立,形成了国家分裂局面与题干无关,故ACD不合题意。故此题选B。

23.A

解析:A

【解析】

【分析】

【详解】

祖冲之是南北朝时期杰出的数学家、天文学家,张仲景是东汉著名医学家,汉武帝是西汉帝王,班超是东汉政治家,因此祖冲之生存的朝代与其它三者明显不同,故排除BCD,A 符合题意。故选A。

24.A

解析:A

【解析】

【详解】

依据所学可知,420-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都城都在建康,统称为“南朝”,故A符合题意;BCD排列顺序错误,排除。故选A。

25.B

解析:B

【解析】

【详解】

420年东晋大将刘裕自立为帝国号“宋”。此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称为南朝,它们的都城都在建康。4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一北方黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。后

来北魏分裂,北方先后出现东魏、西魏和北齐、北周四个王朝,北魏和四个王朝统称为北朝。据此可知题目给出的示意图中A政权是北魏,B符合题意;综合上述分析可知ACD 项不符,排除。故选择B。

【点睛】

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用南朝、北朝的相关政权。