逻辑判断

。

【组合排列—考点回顾】

【注意】组合排列——考点回顾:

1.题型特征:题干给出一组对象和相关信息,要求把对象和信息进行匹配,如有甲、乙、丙三个人,分别是山东人、河南人、湖北人,问“甲是哪里人”。

2.常用方法:

(1)排除法:题干信息确定,读一句,排一句。

(2)代入法:题干信息不确定或问“可能/不可能”,把选项代入题干验证。

3.常用辅助工具:

(1)最大信息法。

(2)列表。

4.一定要听完理论课再听本节课的内容。

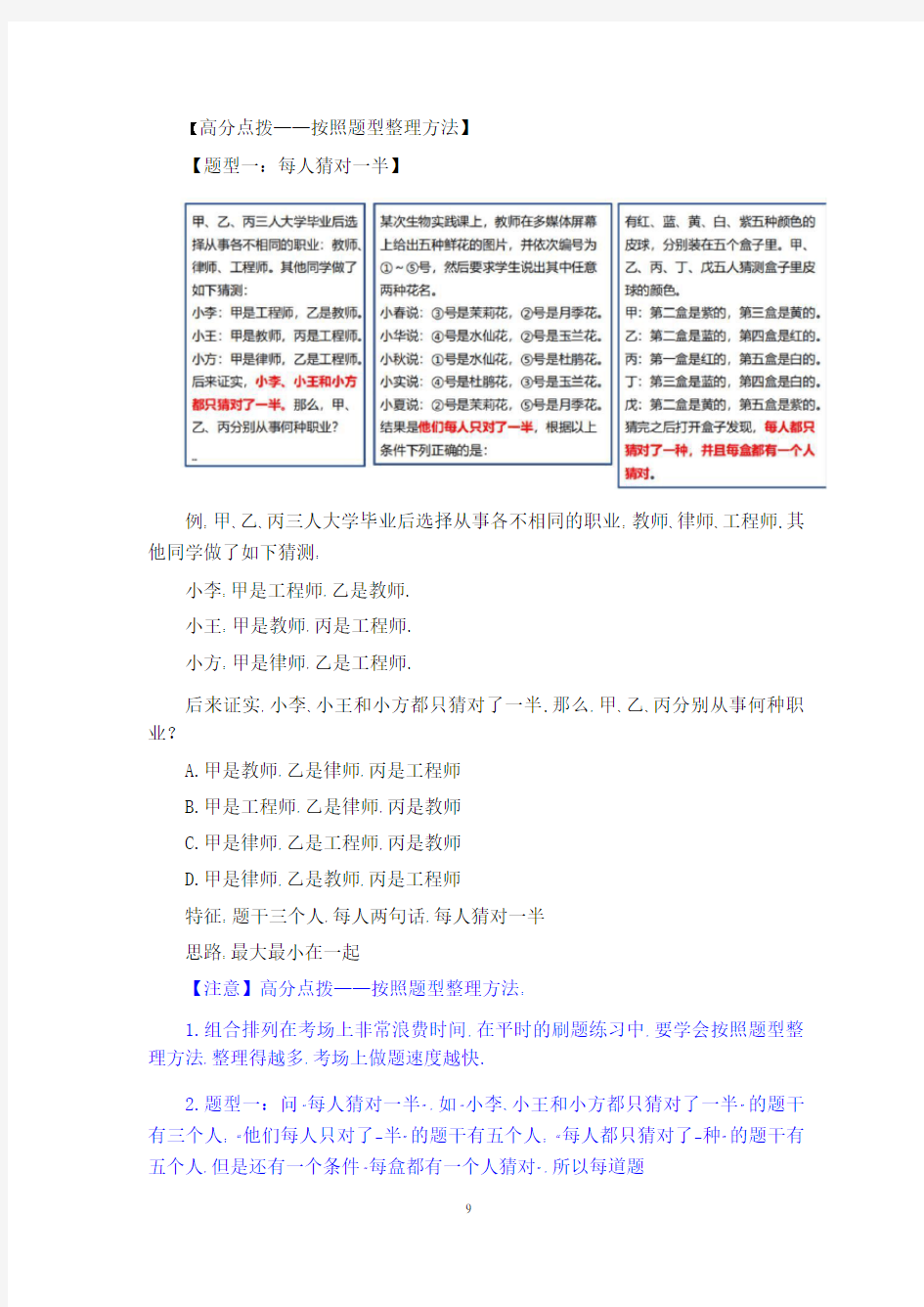

【高分点拨——按照题型整理方法】

【题型一:每人猜对一半】

例:甲、乙、丙三人大学毕业后选择从事各不相同的职业:教师、律师、工程师。其他同学做了如下猜测:

小李:甲是工程师,乙是教师。

小王:甲是教师,丙是工程师。

小方:甲是律师,乙是工程师。

后来证实,小李、小王和小方都只猜对了一半。那么,甲、乙、丙分别从事何种职业?

A.甲是教师,乙是律师,丙是工程师

B.甲是工程师,乙是律师,丙是教师

C.甲是律师,乙是工程师,丙是教师

D.甲是律师,乙是教师,丙是工程师

特征:题干三个人,每人两句话,每人猜对一半

思路:最大最小在一起

【注意】高分点拨——按照题型整理方法:

1.组合排列在考场上非常浪费时间,在平时的刷题练习中,要学会按照题型整理方法,整理得越多,考场上做题速度越快。

2.题型一:问“每人猜对一半”,如“小李、小王和小方都只猜对了一半”的题干有三个人;“他们每人只对了一半”的题干有五个人;“每人都只猜对了一种”的题干有五个人,但是还有一个条件“每盒都有一个人猜对”,所以每道题

都不一样,要善于总结。

3.特征:题干三个人,每人两句话,每人猜对一半。考虑利用代入法解题(假设选项是事实,代入题干条件,看是否满足题干)。

4.例:问“小李、小王和小方都只猜对了一半。那么,甲、乙、丙分别从事何种职业?”

(1)代入 A项:李说的都是错的,与题干矛盾,排除。

(2)代入 B项:李说的是一错一对(满足题干),而王说的都是错的,与题干矛盾,排除。

(3)代入 C项:李说的都是错的,与题干矛盾,排除。

(4)排除 A、B、C项,只能选择 D项。

5.总结(混搭法):题干三个人,每人两句话,每人猜对一半。思路:始终将最大信息与最小信息捆绑在一起。例题中出现次数最多的人是甲,出现次数最少的职业是律师,说明甲和律师配对;出现次数最多的职业是工程师,出现次数最少的人是丙,所以丙和工程师配对,锁定 D项,验证 D项即可。这种解题方法没有风险,因为最后要验证,而且相当于只代入了一个选项,加快了解题速度。

【例 1】元旦晚会预选赛上,某班张静、李健、王超三人的节目都被选上了。

他们三人准备了不同的节目,分别是:歌曲、舞蹈、相声。班里的同学做出了如下猜测:

甲:张静表演歌曲,王超表演相声;

乙:张静表演舞蹈,李健表演相声;

丙:张静表演相声,李健表演歌曲;

元旦晚会后发现,甲、乙、丙三人都只猜对了一半。

那么,以下正确的是:

A.张静表演相声,李健表演舞蹈,王超表演歌曲

B.张静表演歌曲,李健表演相声,王超表演舞蹈

C.张静表演舞蹈,李健表演相声,王超表演歌曲

D.张静表演舞蹈,李健表演歌曲,王超表演相声

【解析】1.课堂正确率为 92%。题干特征:题干三个人,每人两句话,每人

猜对一半。解题思路:最大最小在一起。出现次数最多的人是张静,出现次数最少的节目是舞蹈,说明张静和舞蹈匹配;出现次数最多的节目是相声(出现 3次),出现次数最少的人是王超,二者匹配,锁定 D 项,验证后发现正确,D 项当选。【选 D】

【注意】上述方法不会出错,因为最后会有验证的步骤。

【例2】幼儿园马老师和三个小朋友情情、可可和安安一起玩“猜一猜,我最棒”游戏,马老师对小朋友们说:“我把手中的红球、黄球和蓝球分别放在这个柜子的三个抽屉里,请你们猜一猜每只抽屉里放的是什么颜色的球?猜对了奖励小红花!”然后,她请小朋友们闭上眼睛,把三只球分别放在三个抽屉里,小朋友猜的情况如下:

情情说:“红球在最上层的抽屉,黄球在中间抽屉。”

可可说:“红球在中间抽屉,蓝球在最上层的抽屉。”

安安说:“红球在最底层的抽屉,黄球在最上层的抽屉。”

老师告诉她们,每人都只猜对了一半。

请问:红球、黄球和蓝球各在哪一层抽屉里?

A.红球在中间抽屉,黄球在最上层的抽屉,蓝球在最底层的抽屉

B.红球在中间抽屉,黄球在最底层的抽屉,蓝球在最上层的抽屉

C.红球在最上层的抽屉,黄球在最底层的抽屉,蓝球在中间抽屉

D.红球在最底层的抽屉,黄球在中间抽屉,蓝球在最上层的抽屉

【解析】2.课堂正确率为92%。题目特征:题干有三个人,每人两句话,每人猜对一半。解题思路:最大最小在一起。出现次数最多的球是红色,出现次数最少的抽屉是最底层,二者要匹配;出现次数最多的抽屉是最上层,出现次数最少的球是蓝色,二者匹配,锁定 D项。代入 D项,验证正确,当选。【选 D】

【例3】某次生物实践课上,教师在多媒体屏幕上给出五种鲜花的图片,并依次编号为①~⑤号,然后要求学生说出其中任意两种花名。

小春说:③号是茉莉花,②号是月季花。

小华说:④号是水仙花,②号是玉兰花。

小秋说:①号是水仙花,⑤号是杜鹃花。

小实说:④号是杜鹃花,③号是玉兰花。

小夏说:②号是茉莉花,⑤号是月季花。

结果是他们每人只对了一半,根据以上条件下列正确的是:

A.①号是水仙花,②号是茉莉花

B.②号是玉兰花,③号是杜鹃花

C.③号是茉莉花,④号是杜鹃花

D.④号是月季花,⑤号是杜鹃花

【解析】3.特征:题干有五个人,每人两句话,每人猜对一半。最大信息可以找到,但是出现次数最少的花找不到,解题思路为“最大信息假设”。出现次数最多的信息是“②号”,由此开始推理。

假设小春说的②号是月季花,说明其他人说的②号都是错的,而小夏说的话要符合一对一错,②号不是茉莉花,说明⑤号是月季花,与假设矛盾,说明②号不是月季花,推出③号一定是茉莉花。

A、B项:由题干可知③号是茉莉花,均排除。

“③号是茉莉花”说明其他人说的③号的花均是错的,小实说的话中③号一

定不是玉兰花,根据“每人只对了一半”,可知④号是杜鹃花,C项当选。【选 C】

【例4】某寝室有甲、乙、丙、丁和戊五位同学,每位同学都参加了不同的学生社团。对于他们所参加的社团情况,有以下五种说法:

(1)乙:书法,戊:绘画;

(2)丙:辩论,丁:摄影;

(3)甲:攀岩,戊:摄影;

(4)乙:辩论,丁:攀岩;

(5)乙:绘画,丙:书法。

已知上述五种说法每种只说对了一半。

由此可以推出:

A.甲:攀岩,乙:辩论

B.丙:绘画,丁:书法

C.丙:摄影,戊:书法

D.丁:绘画,戊:辩论

【解析】4.课堂正确率为84%。题目特征:题干有五个人,每人两句话,每人猜对一半,思路为“最大信息假设”。乙出现次数很多,假设乙学书法,说明其他的乙均是错的,根据题干“每种只说对了一半”,(5)中乙不学绘画,说明丙学习书法,与假设矛盾,说明乙不学书法,戊一定学习绘画,排除 B、C、D项,对应 A项。【选 A】

【例 5】有红、蓝、黄、白、紫五种颜色的皮球,分别装在五个盒子里。甲、乙、丙、丁、戊五人猜测盒子里皮球的颜色。

甲:第二盒是紫的,第三盒是黄的。

乙:第二盒是蓝的,第四盒是红的。

丙:第一盒是红的,第五盒是白的。

丁:第三盒是蓝的,第四盒是白的。

戊:第二盒是黄的,第五盒是紫的。

猜完之后打开盒子发现,每人都只猜对了一种,并且每盒都有一个人猜对。

由此可以推断:

A.第一个盒子内的皮球是蓝色的

B.第三个盒子内的皮球不是黄色的

C.第四个盒子内的皮球是白色的

D.第五个盒子内的皮球是红色的

【解析】5.题目特征:题干五个人,每人都只猜对了一种,并且每盒都有一个人猜对。根据“每盒都有一个人猜对”,若有一个盒子只有一个对应信息(一个人猜),说明一定没问题。解题思路:找最小信息破题。出现次数最少的是“第一盒是红的”,说明第一盒是红的,排除 A、D项。

根据“第一盒是红的”,说明乙说的“第四盒一定不是红的”,推出丁说得“第四盒是白的”,C项当选。【选 C】

拓展 1.某种魔方有六面,六面全部复原时的颜色分别为红、蓝、黄、白、绿、橙。在某综艺节目现场,有此种魔方 6个,每个只复原了一面,且每个魔方

复原面的颜色不同。主持人将此 6 个魔方放入编号为 1~6 的 6 个不透明的箱子中,并打开了 1号箱子,里面装的是复原面为蓝色的魔方,随后主持人请刘、赵、唐、郑、杨五位嘉宾猜其他箱子里魔方复原面的颜色。五位嘉宾分别作出了如下猜测:刘:3号箱子中魔方复原面为橙色,4号箱子中魔方复原面为黄色。

赵:3号箱子中魔方复原面为绿色,5号箱子中魔方复原面为红色。

唐:2号箱子中魔方复原面为红色,6号箱子中魔方复原面为白色。

郑:4号箱子中魔方复原面为绿色,5号箱子中魔方复原面为白色。

杨:3号箱子中魔方复原面为黄色,6号箱子中魔方复原面为橙色。

随后主持人一一打开箱子,发现每位嘉宾都只猜对了一个箱子中魔方复原面的颜色,并且每个箱子都有一位嘉宾猜对。

由此可以推测:

A.2 号箱子中魔方复原面为绿色

B.4 号箱子中魔方复原面不是黄色

C.5 号箱子中魔方复原面为白色

D.6 号箱子中魔方复原面为红色

【解析】拓展 1.课堂正确率为 89%。特征:题干五个人,每人都只猜对了一种,并且每个箱子都有一个人猜对。解题思路:找最小信息破题。出现次数最少的箱子是 2号,说明 2号箱子是红色的,排除 A、D项。

根据“2号箱子是红色的”,说明5号不是红色的,推出5 号是白色,对应C项。【选C】

【注意】题型二:3+2,一般是5个人分成“3+2”的形式,也可以是7个人分成“3+4”的形式。

拓展 2.某公司招聘时有张三、李四、王五、赵六、钱七等 5 人入围。从学历看,有 2 人为硕士、3 人为博士;从性别看,有 3 人为男性、2 人为女性。已知,张三、王五性别相同,而赵六、钱七性别不同;李四与钱七的学历相同,但王五和赵六的学历不同。最后,只有一位女硕士应聘成功。

由此可以推出,应聘成功者为()。

A.张三

B.李四

C.王五

D.赵六

【解析】拓展 2.题干从学历和性别的角度划分,梳理题干:3 人为博士 2人为硕士,3人为男性 2人为女性,张三、王五性别相同,赵六、钱七性别不同,李四与钱七的学历相同,王五和赵六的学历不同。根据“李四与钱七的学历相同”,说明二者要么都是博士,要么都是硕士;根据“王五和赵六的学历不同”,说明一个人是博士,一个人是硕士。李四与钱七必须是博士,如果二者是硕士,根据

“王五和赵六的学历不同”可知有 3个硕士,与题干矛盾。

根据“张三、王五性别相同”,说明二者要么都是男的,要么都是女的;根据“赵六、钱七性别不同”,说明二者是一男一女,所以性别相同的一定是男的,如果二者是女的,根据“赵六、钱七性别不同”推出有 3 个女的,与题干矛盾。

解题思路:相同归大排除做题。根据“张三、王五性别相同”,说明二者是男的,已知“只有一位女硕士应聘成功”,排除 A、C项。

根据“李四与钱七的学历相同”,说明二者都是博士,已知“只有一位女硕士应聘成功”,排除 B项,D项当选。【选 D】

【例 6】某中学进行高考免试学生的推荐,共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚7位同学入围。在 7人中,有 3位同学是女生,4位同学是男生;有 4位同学年龄为 18岁,而另外 3位同学年龄则为 17岁。已知甲、丙和戊年龄相同,而乙、庚的年龄则不同;乙、丁与己性别相同,而甲与庚性别则不同。最后,只有一位17岁的女生得到了推荐资格。

由此可知,获得推荐资格的是:

A.甲

B.乙

C.丁

D.庚

【解析】6.课堂正确率为 93%。题干是“3+4”的题目形式。已知“甲、丙和戊年龄相同”,根据相同归大排除做题,说明甲、丙和戊均是 18岁,由题干可知“只有一位 17岁的女生得到了推荐资格”,排除 A项。

根据“4位同学是男生”,“乙、丁与己性别相同”说明乙和丁是男的,排除

B、C项,D项当选。【选 D】

【题型三:点名题型】

【注意】点名题型:有点难。

【例 7】甲乙丙丁四人的车分别为白色、银色、蓝色和红色。在问到他们各自车的颜色时,

甲说:“乙的车不是白色。”

乙说:“丙的车是红色的。”

丙说:“丁的车不是蓝色的。”

丁说:“甲、乙、丙三人中有一个人的车是红色的,而且只有这个人说的是实话。”

如果丁说的是实话,那么以下说法正确的是:

A.甲的车是白色的,乙的车是银色的

B.乙的车是蓝色的,丙的车是红色的

C.丙的车是白色的,丁的车是蓝色的

D.丁的车是银色的,甲的车是红色的

【解析】7.简单阅读题干,问“说法正确的”,常规做法是假设法,本节课先讲解常规的解题方法,然后再总结一下,后面解题就可以通用了。题干给出条件为“丁说的是实话”,先看丁说的话。丁的话中出现了点名,点了一个特殊的人,即“有一个人的车是红色的,红色车的人说的是实话”。

在丁说的这句话中出现了“红色”的相关信息,找到相关信息开始假设,即找到与“红色”有关的乙的话。若假设乙说实话,结合“有一个人的车是红色的,红色车的人说的是实话”可知,乙的车是红色,则“丙的车是红色”为真。此时假设得到的结果与题干条件“甲乙丙丁四人的车分别为白色、银色、蓝色和红色”矛盾,所以乙说的是假话,则“丙的车是红色”为假,真实情况是丙的车也不是红色。

根据“丙的车不是红色”可知,丙说的是假话。结合“甲、乙、丙三人中有一个人的车是红色的”可知,甲的车是红色,且甲说的是真话。

假设法比较麻烦,也比较绕,若每做题一道题都假设,就容易把自己“玩进去”,所以接下来讲解一个解题的思路规律。通过假设可以知道甲说的话为真,乙和丙说的话为假,这类题总结为“找点名那句,说话的和被点的都是假话,接着做排除”。

“点名句”为丁中“有一个人的车是红色的”,然后“说话的人和被点的人

(指‘有一个人……’,如老师说‘同学们听好了,今天有一个同学不听话’,表明老师要开始点名了)”依次是乙、丙,且二者说的话都是假话,则其他人说的话为真,直接排除法解题。甲说的是真话,即甲的车是红色的,结合选项做排除,排除 A、B项。

接着看乙说的话,乙说的话为假,表明丙的车不是红的,此时已经排除 B项了。接着看丙说的话,丙说的是假话,真话是丁的车是蓝色的,排除D 项,C项当选。【选C】

【注意】找点名那句,说话的和被点的都是假话,做排除。

【例 8】有四个人,他们分别是小偷、强盗、法官、警察。

第一个人说:“第二个人不是小偷。”

第二个人说:“第三个是警察。”

第三个人说:“第四个人不是法官。”

第四个人说:“我不是警察,而且除我之外只有警察会说实话。”

如果第四个人说的是实话,那么以下说法正确的是:

A.第一个人是警察,第二个人是小偷

B.第一个人是小偷,第四个人是法官

C.第三个人是警察,第四个人是法官

D.第二个人是强盗,第三个人是小偷

【解析】8.观察题目形式,根据“如果第四个人说的是实话”可知,与上一道题是一个题型,先看第四个人。根据“只有警察会说实话”可知,警察=实话。

找到这句话之后,先找点名那句,即找警察出现的位置,接着“说话的人和被点的人”都是假话,即第二个人和第三个人说的话都为假,那么第一个人说的话为

真话。第一个人说真话,则第一个人是警察,且“第二个人不是小偷”为真话,排除 A、B、C项,D项当选。【选 D】

【注意】找点名那句,说话的和被点的都是假话,做排除(课后可以善于用这个方法去做题)。

【例9】A、B、C、D为四位漂亮女生,她们喜欢穿漂亮衣服,某天,她们穿的衣服颜色各不相同,有黄色、绿色、蓝色和红色四种,在问到她们各自衣服的颜色时。

A说:“B的衣服不是黄色的”,

B说:“C的衣服是绿色的”,

C说:“D的衣服不是蓝色的”,

D说:“A、B、C三人中有一个人的衣服是绿色的,而且只有这个人说的是实话。”

如果 D说的是实话,那么以下说法中正确的是:

A.C 的衣服是蓝色的,D的衣服是绿色的

B.B 的衣服是蓝色的,C的衣服是红色的

C.A 的衣服是绿色的,B的衣服是红色的

D.D 的衣服是绿色的,A的衣服是红色的

【解析】9.课堂正确率 85%。题干条件给出“D说的是实话”,先看 D说的话。

根据“A、B、C三人中有一个人的衣服是绿色的,而且只有这个人说的是实话”,先找到点名(绿色)出现的这句话,然后找“说话的人和被点的人”为假,即B和C都为假话,那么 A是真话。

找到真假后,用排除法解题。根据 A 为真话,则 A 的衣服是绿色,排除 A、D项。根据 B说的话为假可知,真话是 C的衣服不是绿色,无法排除。根据 C说的是假话可知,真话是 D的衣服是蓝色的,那么其余人的衣服就不能是蓝色,排除B项,C项当选。【选 C】

【注意】找点名那句,说话的和被点的都是假话,做排除。

【题型四:材料题】

【注意】材料题:

1.材料题在国考地市级中喜欢考查,即一拖五(一则材料,后面连续5个问题);除了国考地市级喜欢考查以外,江苏也很喜欢考查,但江苏题目形式为一拖二或一拖三,仍称为材料题。

2.材料题比较耗时,所以很多同学做题会非常乱。本节课会给同学们讲解一下材料题应该如何解题;材料型题目,第一步一定是分析材料,这类题目与其余题目最大的区别是给出一则材料,相当于言语中给出一个篇章一样(要先分析篇章),所以要先分析材料。

阅读以下材料,回答例 10~例 12。

甲、乙、丙、丁、戊 5 位摄影专业大学生为参加毕业摄影大赛分赴黑龙江、西藏、

云南、福建、江苏 5 地摄影采风。他们 5 人各有偏爱的摄影题材:人物、花卉、风景、

野生动物、古建筑,这次采风他们相约就上述题材每人各拍一种。

已知:

(1)如果甲去黑龙江,乙就去江苏;

(2)只有丙去福建,丁才去云南;

(3)或者乙去江苏拍古建筑,或者戊去福建拍人物;

(4)去江苏拍古建筑的大学生临行前曾与乙、丁话别。

【例 10】根据以上信息,可以得出以下哪项?

A.甲不去江苏

B.乙不去西藏

C.丙不去黑龙江

D.丁不去云南

【解析】10.题干给出一则材料,为材料题(题干会要求阅读……材料,回答……题目),阅读材料,给出 5 个人,去 5 个地方,且结合“5 人各有偏爱的摄影题材”可知,是一对一的形式。有同学考虑画表格,但材料题不要着急画表格,第一步一定是分析材料,只要梳理清楚思路,解题就会很快。先化简题干条件:

(1)“如果……就……”前推后,翻译为:甲(黑龙江)→乙(江苏)。

(2)“只有……才……”后推前,翻译为:丁(云南)→丙(福建)。

(3)“或者……或者……”为“或”关系,翻译为:乙(江苏古建筑)或戊(福建人物)。

(4)根据“去江苏拍古建筑的大学生临行前曾与乙、丁话别”可知是 3 个人,则“乙≠江苏建筑,丁≠江苏建筑”。

有同学化简完题干之后,就开始做题,但这样一定不行,考场上材料分析的能力要多于做题的能力,本题算是江苏题目中非常难的一道题了。公务员分析材料一定要分析透彻,既然是推理内容,要看是否可以继续往下推理。

条件(4)给出确定信息,可以将确定的信息代入解题。条件(4)“乙≠江苏建筑”是对条件(1)的否后,否后必否前,可以推出“①-甲(黑龙江)”。条件(4)“乙≠江苏建筑”是对条件(3)“或”关系中一项的否定,否一推一(其中一项打“×”,另外一项原封不动的保留下来),可以推出“②戊(福建人物)”。

戊(福建人物)是对条件(2)的否后,可以推出“③丁≠云南”,考场上要分析到“头(推到头)”后再解题,虽然前面浪费一点时间,后续解题就不用浪费时间了。问“可以得出以下哪项”,有谁就选谁,D项当选。【选 D】

【注意】考场上一定要将材料分析透彻。

【例 11】如果丙去西藏,则可以得出以下哪项?

A.甲去江苏

B.乙去福建

C.丁去云南

D.戊去黑龙江

【解析】11.根据前面材料得出的结论(②戊(福建人物);③丁≠云南),

结合选项可以排除 B、C、D项,A项当选。

考场上要善于破题——从最大信息破题,即“江苏建筑”出现次数很多,解题时就可以研究“江苏建筑”,乙、丁均不可以去江苏建筑,根据戊(福建人物)

可知,戊不能去江苏建筑;根据“丙去西藏”可知,丙不去江苏建筑,则只有甲去江苏,A项当选。【选 A】

【注意】一道题难,往往是从最多的信息(最大信息)进行破题。

【例 12】如果乙去黑龙江拍风景,而去云南的只拍花卉,则可以得出以下哪项?

A.甲去云南拍花卉

B.丙去江苏拍古建筑

C.丁去西藏拍野生动物

D.戊去福建拍古建筑

【解析】12.本题和 11题都给出一个题干信息,这两道题题干给出的信息最大的区别在于多了一个摄影题材(11 题题干只给出地点,即西藏,没有给出摄影题材,而 12题给出了地点和题材),说明要先将摄影题材搭配好(要善于观察题目的破题点)。

根据“戊(福建人物)、乙(黑龙江风景)、云南花卉、江苏古建筑”可知,西藏野生动物,排除 D项。做题过程中,要观察题设,题设除了涉及乙,还涉及云南,要找相关信息解题。乙的信息不能运用,继续观察,提及“云南”的是丁,且“丁≠云南”,结合

“丁≠江苏建筑、戊(福建人物)、乙(黑龙江风景)”可知,丁只能去西藏拍野生动物,C项当选。【选 C】

【注意】材料题:本节课不讲解具体的解题方法(方法在基础课程中讲解了),重点是梳理思维。

1.第一步一定是分析材料,且分析的时候要将材料穷尽,即要将能推理的内容都推理出来。

2.善于寻找破题口:最大信息(信息量出现最多);题设信息(如这道题题设与另外一道题题设不一样,就是在提醒考生如何解题);相关信息(如12题提及“云南”,其与丁有关,就锁定丁去解题)。

3.本节课讲解的这道材料题,一般要用 8分钟左右的时间解题。

【翻译推理——考点回顾】

【注意】翻译推理考点回顾:

1.基本解题思维:先翻译,后推理。

2.翻译规则:

(1)前推后:如果、就/则/都/一定……。

(2)后推前:不……不……、除非……否则不……。

3.推理规则:逆否等价(重点)——肯前必肯后,否后必否前,否前肯后无必然结论。

4.且与或:

(1)“或”关系:否 1推 1。

(3)德?摩根定律:“-”进去,“且”“或”互变。

【高分点拨 1:且、或、要么……要么……——真假判断】

“且”的真假判断

1.A 且 B

【注意】且、或、要么……要么……真假判断:

1.A 且 B:一假为假,全真为真。如老师想找一个“高且帅”的老公,说出

“高且帅”时,要求二者同时具备。

2.若 1号同学,高但不帅,为假;若 2号同学不高但帅,为假;如 3号同学为不高且不帅(矮矬穷),还是为假。即一假为假。

3.若 4号为高且帅,二者同时具备,为全真。即全真为真,缺一不可。

“或”的真假判定

2.A 或 B

省考或国考

×√

√×

√√

××

一真为真

全假为假

【注意】

1.“或”的形式:如有的同学纠结是参加国考还是参加省考。

2.“或”关系的含义:满足其一就行。如同学①“不考省考,考国考”;同学②“考省考,不考国考”;同学③“既考省考,又考国考”。

3.“或关系”,一个为真就是真,两个为真就更是真的;有同学说“参加省考或国考”,结果两个考试均没参加,一个都不满足,即全假为假。

“要么要么”的真假判定

3.要么 A要么 B

要么救媳妇,要么救母亲

选一为真,全选、全不选都是假

【注意】要么A要么B:如“媳妇和母亲同时掉水里,要么救媳妇,要么救母亲”。“要么……要么”二选一,只要选一个就是真实的情况,选“媳妇”或选

“母亲”都是真的,但是“母亲和媳妇”都选择或“母亲和媳妇”都不选均不可

行,必须二选一,即选一为真,全选、全不选都是假。

【例 13】一本书要成为畅销书,必须有可读性或者经过精心的包装。

如果上述断定成立,则以下哪项一定为真?

A.大多数人喜欢有可读性的畅销书

B.没经过精心包装的书一定不是畅销书

C.有可读性的书一定是畅销书

D.没有可读性又没有精心包装的书一定不是畅销书

【解析】13.“必须”也称一定,前推后(谁重要谁在箭头后),“必须”的后面重要,所以“必须”的后面应在箭头后,题干翻译为:畅销书→可读性或包装,结合选项做题。

A项:题干未提及“喜欢”,无中生有,排除。

B 项:“一定”前推后,翻译为“-包装→-畅销书”,“-包装”只是否定题干“或关系”的其中一个,另外一个的真假不清楚,所以不能推理,排除。

C 项:“可读性”只讨论了“或关系”的中一个,另外一个没有讨论,不能进行推理,因为“或关系”有一个为真,则“或关系”一定为真,若“或关系”为真,相当于对题干翻译的肯后,肯后得不出确定的结论,排除。

D项:“-可读性”“-包装”是对“或关系”整体的否定,全假为假,否后必否前,翻译为“-可读性且-包装→-畅销书”,当选。【选 D】

【例14】在市场竞争十分激烈的时候,一个企业要是不激流勇进,创造出富有竞争力的产品,也不适时撤退、主动割爱,放弃没有前景的市场,那么这个企业最后一定会陷入危机之中。

如果以上论断为真,下列说法正确的是()。

A.某企业未能创造出富有竞争力的产品,最后一定会惨遭淘汰

B.某企业紧要关头急流勇退,转向其它市场,就可以避免危机

C.某企业放弃已显颓势的产业,转向新产品的开发,它可能不会被淘汰

D.某

企业研发出了富有竞争力的产品,它最后一定不会陷入危机之中

【解析】14.课堂正确率为 73%。第一步看题干,“(如果)……那么……”

前推后,“也”是“且”的意思,整理题干为“(-激流勇进,创造出富有竞争力的产品)且(不适时撤退、主动割爱,放弃没有前景的市场)→陷入危机”。整理题干后,结合选项做题。

A项:“未能创造出”是对“且”关系某一部分的否定,“且关系”一假为假,相当于否前,否前得不出必然的结论,此项为“一定”,“不激流勇进”与“创造出……”是两部分,不是当作整体来进行否定的,排除。

B项:“急流勇退”是对“且关系”一部分的否定,“且关系”一假全假,否前无必然结论,排除。

C项:“放弃已显颓势的产业”是对题干箭头前的一部分进行肯定/认可,“且关系”全真为真,此项只肯定了一部分,所以得出来的结论不确定/可能性的事情,此项说的是“可能”,当选。

D 项:“研发出了富有竞争力的产品”等同于题干中“创造出富有竞争力的产品”,只肯定箭头前的一部分,其他没有讨论,所以不能得出“一定”,排除。

【选 C】

【注意】翻译推理题与理解无关,靠理解做题不可行,如果是靠理解做题的同学,课程结束后要重新学习基础知识。

【例 15】要抢救及时并且方法得当,这头大象就不会死亡,但目前这头大象死亡了。

根据以上论述,下列哪项一定为真?

A.对这头大象的抢救不及时,但方法得当

B.对这头大象的抢救很及时,但方法不得当

C.如果对这头大象的抢救是及时的,那么大象死亡的原因肯定是方法不得当

D.

如果这头大象的死因是抢救不及时,那么方法不得当就不会是大象的死因【解析】15.“并且”相当于“且”,“就”前推后,翻译题干为“抢救及时

并且方法得当→-死亡”,“大象死亡”是对题干箭头后的否定,否后必否前,否前是对箭头前整体的否定,负号进去,“且、或互变”,即为“-抢救及时或-方

法得当”。

A项:“但”翻译为且,排除。

B项:“但”翻译为且,排除。

C项:“抢救及时”相当于否定“-抢救”,否定一个必然得出另外一个,则

“方法不得当”留下,当选。

本题围绕“或关系”考查,否定一个得出另外一个。【选 C】

【例 16】即将毕业时,某班要评选优秀毕业生,班级内部进行讨论中。班长:要么李雪被评为优秀毕业生,要么王磊被评为优秀毕业生。

团支书:我不同意。

以下哪项准确表达了团支书的意见?

A.李雪和王磊都被评为优秀毕业生

B.李雪和王磊都不能评为优秀毕业生

C.要么李雪和王磊都被评为优秀毕业生,要么李雪和王磊都不能评为优秀毕业生

D.李雪被评为优秀毕业生,王磊不能评为优秀毕业生

【解析】16.课堂正确率为66%。“我不同意”即认为文段前面为假,“要么……要么……”,要全选或全不选才为假,对应 C选项。【选 C】

【高分点拨 2:逻辑错误与上述推理最相似】

【注意】逻辑错误和上述推理最相似:第一种做题思路,字母标记。

【例 17】师范类院校学生来自全国各地,甲大学是师范类院校,所以甲大学的学生来自全国各地。

下列选项所犯逻辑错误与上述推理最相似的是:

A.牛不是食肉动物,而狮子不是牛,所以狮子不是食肉动物

B.父母爱读书的孩子爱运动,小黄爱运动,所以小黄的父母爱读书

C.私人捐赠的教学楼遍布全国各高校,何况是邵逸夫先生捐赠的逸夫楼

D.文

明司机都是礼让行人的,有些公务司机礼让行人,所以有些公务司机是

文明司机

【解析】17.进行字母标记,“师范类”标为 A,“来自全国”标为 B,则写为

“A 是 B”;“甲大学”标为 C,则写为“C 是 A”;最后一句可以写为“C 是 B”,

答案应选择与题干字母形式一致的。

A项:“牛”标记为 A,“食草动物”标记为 B,写为“A 不是 B”,与题干不一致,排除。

B 项:“父母爱读书的孩子”标为 A,“爱运动”标为 B,则写为“A 是 B”;

“小黄”标为 C,则写为“C是 B”,与题干不一致,排除。

C项若看不懂,可以先看 D项,不一定非要按照顺序解题。

D项:“文明司机”标为 A,“礼让行为”标为 B,则写为“A是 B”;“有些公务司机”标为 C,则写为“C 是 B”,与题干不一致,排除。

C项:此项含义“逸夫楼是私人捐赠的教学楼,所以逸夫楼应该遍布全国各地”,可以标记为“A是 B,C是 A,C是 B”,与题干一致,当选。【选 C】

对话里面的逻辑错误

自相矛盾

例:这件事情我没有问过,只是侧面了解一下情况,提点意见,仅供参考。

反对关系与矛盾关系混肴

例:颜色里面不是黑的,就是白的

偷换概念

例:司马光夫人说:“我要去看花灯。”司马光说:“家中这么多灯,何必去看?”

偷换论题

例:甲:“今天下班以后你要和我去约会吗?”乙:“也不知道今年部门绩效能不能完成。”

以偏概全

例:我们学校来了个日本新同学,很有礼貌,看来日本学生都很有礼貌。

因果倒置

例:甲:“学习好做第一排。”乙:“坐在第一排才能学得好。”