关于离子氮化

一.离子氮化的基本工艺过程:

1.阴极溅射原理:(1).离子渗氮炉零件为阴极,炉壳为阳极,氨在一定真空度下(1.3*102—103Pa)和一定的极间电压作用下产生电离。在辉光放电的高压电场作用下,氨被电离成氮正离子.氢正离子及电子,正离子被电场加速轰击表面,一部分转变成热能加热零件,另一部分使离子直接渗入零件或产生阴极溅射。(2).被轰击出来的铁原子和得到电子的氮原子化合成FeN并被吸附在零件表面,在高温和继续离子轰击作用下,FeN转变成低价的Fe2N Fe2-3N Fe4N α-Fe (N)等。氮化铁有什么性质?氮化表面的氮化物对材料性能有什么影响?还会生成其他的一些氮化物吗?

2.溅射:离子轰击产生表面原子溅射,并形成薄(0.05mm)的位错层,促进氮原子扩散,改变了氮原子在表面的吸收,离子溅射作用使工件表面得到净化。

3.吸附:在分解成为含氮低的化合物同时,放出活性氮,一部分向零件内部扩散,形成氮化层,另一部分返回重新参加反应,并提高零件表面的氮势,被溅射的铁原子成为有力的“氮载体”.并吸附在零件表面。

4.辉光层:炉气氛中的受激原子恢复基态或电子结合成中性的原子时,发出辉光,形成几毫米厚的辉光层包围零件,氢的辉光呈淡蓝色.氮呈紫色.氨呈紫蓝色。

二.离子渗氮的工艺操作及注意事项:

1.同炉处理的工件应为同种或表面积和质量之比接近的工件。工件至阳极的距离应大致相等,并大于30mm。工件之间应有足够大的距离并要求均匀,在工件偏低位置放置辅助阴极或辅助阳极,安放试样时应考虑温度,尽量和工件一致。

2.工件上有1-4mm孔槽易引起打弧,D4-10mm的孔槽会造成温度不均匀,锈蚀工件清洗干净后方可入炉。

3.工件装炉后,密封炉盖和放气嘴,接通阴阳极导线。预热并校正真空计,氨气热分解炉应提前升温。

4.起动真空泵使炉子逐渐达到要求的真空度,并打开气阀充入少量的热分解氨气,使炉压在1.3—13.3Pa左右。

5.闭合高压开关,慢慢升高电压,使零件起辉。清理阶段开始,一般宜用低气压小电流,高档限流电阻,清理阶段正常为扩散弧;但工件装卡不当,接触不良,小孔槽未屏蔽及表面大块状污,绝缘物引起局部电弧损伤工件。起辉后1~2h仍在打弧不减弱,说明不正常,应分析原因或停炉。

6、打散弧清理结束后,转入升温阶段,逐渐加大供NH3量,提高电流、电压加速升温。对精密件变形要求严格件,升温速度小于100℃/h。当温度到200~400℃时,孔洞和勾槽中的机油挥发也会引起打弧,弧点集中在孔槽周围,打弧断续相间,此时可适当减小电压、气压,使打弧电流减小。待油挥发干净后,打弧即会停止。

7、如在某个部位集中打弧,无停止迹象,可调节气压,并判明不打弧的最高气压能否维持工件升温和保温的需要,如能维持保温,可继持保温,可继续渗氮;如不能维持就停泵,打开炉膛,清除打弧源后,再重新抽真空升温。

8、当炉壳温度升到35℃时,开始通冷却水,冷却水出口温度应低于55℃。

9、升温时,应随温度升高,不断增加输入气体的流量或减少抽气率或加高气压,升温时间能常控制在0.5~3h,升温时的电流密度应控制在4~5mA/cm2

10、保温阶段,电流密度比升温时小,可以通过调节气压、电压、氨分解温度等使电流密度一定,工作温度稳定。这时应按工艺确定保温时间,温度在500~540℃,电流密度是升温时的2/3,气压在500~800Pa,辉光层厚2~5mm。

11、保温结束后即可停电,关进气阀、蝶阀,停泵,关仪表,关氨汽化炉。当炉壳温度低于25℃时,再关冷却水。

12、工件在炉内自然冷却,为保证工件表面不产生氧化色,切断电源后,仍使炉内保持真空状态,并冷到150℃左右,开炉空冷。在非渗氮部位须涂油防锈。

13、为提高设备利用率,也可通气冷却,或者用辉光冷却法,即在保温阶段结束前半小时内,用高电压、低气压和小电流使工件维持稀薄辉光。在停止加热后,继续通冷却水,并可通入大量氨气(使冷速加快)。

14、对变形超差零件,应在低于渗氮温度下,部分或整体加热矫直。

15、如零件表面有蓝色,紫色等氧化色,可重新抽气,再用小电流、低气压、高电压使零件表面产生阴极溅射,几十分钟后氧化色可消失。

三.离子渗氮前的准备工作:

1. 渗氮装置及附属设备:(1).真空计.测温仪表.热电偶应定期校对。(2).定期检查压升率。(3).定期清洗真空泵,擦洗观察窗玻璃。(4).水管.气管应畅通无泄漏。

2. 气源:(1).应该用液氨的热分解气或氮氢混合气作为气源,(2).液氨.氮气和氢气必须经减压后使用,减压后压力应恒定,一般不超过20*104Pa。(3).液氨须经过干燥后使用(用分子筛或硅胶吸水),氮氢气的纯度(体积分数)应大于99.8%。

3. 工夹具及防渗:(1).根据零件形状.尺寸.重量准备专用或通用夹具,防渗部位要用钢制的套.堵头.螺钉等加以屏蔽,工夹具与屏蔽物必须接触良好,与零件间形成的间隙应小于0.5MM。不允许在防渗部位采用镀铜.镀锡或覆盖非金属如水玻璃.陶瓷等,(2).一般吊挂件下部,堆放件的上部,应增设辅助阴极或阳极,以保证零件温度均匀性。

4. 试样:试样材料及预先热处理与零件相同,检验面的粗糙度Ra 应小于0.8μn ,并尽量将大小厚薄.渗层要求相同的零件同装一炉。

5. 零件:(1).零件表面粗糙度Ra应小于1.6μn,倒棱.尖角去除毛刺,表面不得有脱碳层.氧化皮和锈斑,(2).轴类零件应抽查变形量,

经向圆周跳动量应小于渗氮后磨削量的1/2。(3).零件表面和内孔应用除锈剂.洗涤剂清洗干净后方可入炉。(4).零件与阳极的距离最好相等。多件生产时,零件最好放在同一直经的圆周上,中间不放工件,零件间巨大于20MM。(5).长零件应垂直吊放,非工作面允许接触,但不得形成辉光集中的间隙。(6).热电偶测温头要放在有代表性的位置,检查阴极引线.热电偶引线及阴极支座处是否均匀,不能短路和间隙过大。(7).离子渗氮前的零件都要进行高于渗氮温度30-50℃的人工时效或低温退火.高温回火等去应力处理。2

四.离子渗氮工艺参数的选用原则:

五.离子渗氮时间和层深的关系:

六.离子渗氮的温度测量和标定:

1.热电偶测温法:(1).将热电偶直接插入零件的封闭内孔中测温,也可直接接在零件上,这样测温较准确,但炉内热电偶须同炉体绝缘,有间隙保护和橡胶密封。热电偶丝用瓷管保护,保证热电偶不起辉。可以把热电偶丝弯曲成弹簧伏同零件紧密接触,但热电偶测温端与零件之间用一二片母片隔开。

(2)将热电偶插入模拟试样封闭内孔中测温,装炉时,模拟试样与零件处在相同或对称的位置上。

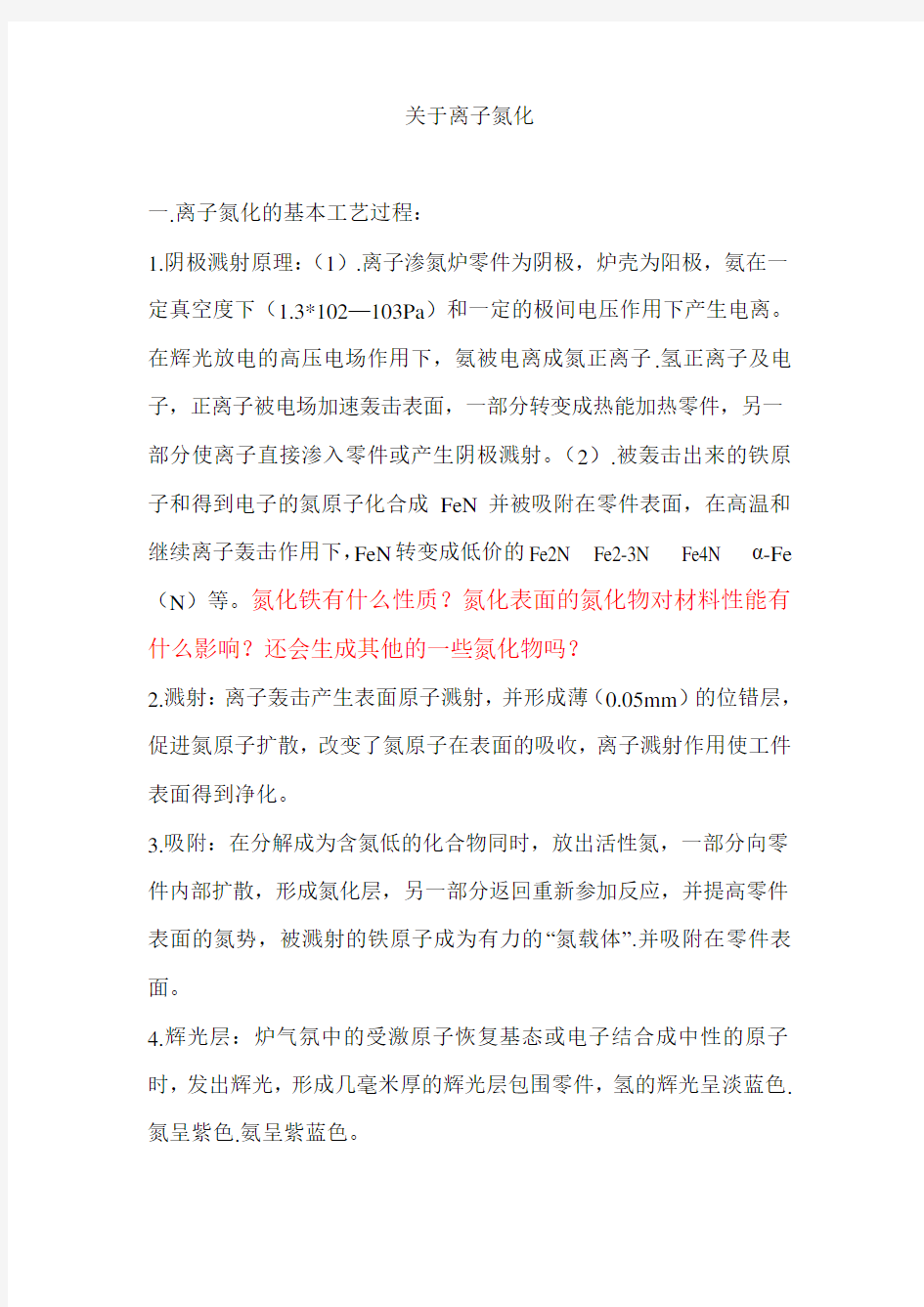

(3)将热电偶插入测温头上,测温头与零件表面压紧接触进行测温。凡在炉内测温的热偶引接的二次仪表应悬空或经隔离变换。测温头测温装置示意图如图所示:

热电偶热端到某一起辉表面的距离应小于2mm,热电偶插入孔内的深度应大于30mm,此时,热电偶的测量值就规定为起辉表面温度。各种测量方法和仪表的标定要求见JB/T6956—1993《离子渗氮》附录A温度测定方法。

(4)瞬间停辉测温法:使铠装热电偶端头直接与工件表面接触,瞬间停辉测温,此法准确可靠,操作简单,缺点是不能连续测量。(5)玻璃水银温度计测量温法:将玻璃水银温度计从炉壁特制孔中插入,直接接触测温,该法测温准确,仪表灵敏,但测量观察的玻璃

应选用石英玻璃。

2、非接触测温法:用红外光电温度计和双波段比色温度计测量,常用WDL—31光电温度计与XWZK自动平衡记录仪配套使用,反应时间小于1s

3、目测法:目测不准确,仅作参考值。工件表面微红约为520℃,暗红时约为550℃。2

七.离子渗氮件常见缺陷与对策

八.三种氮化工艺处理后渗层性能对比:

九.三种氮化工艺方法综合经济效益比较:

十.有关离子氮化工艺等请参阅JB/T6956-2007《钢铁件的离子渗氮》十一.三种工艺渗层组织的特性与应用覆盖的关系:

离子氮化技术现状与发展趋势 陈立奇,朱文明 (1江苏丰东热技术股份有限公司,江苏,大丰,224100;) 摘要:通过分别介绍离子氮化的热处理设备、技术人员、产品结构、工艺流程以及该技术对环境的影响综述了国内外离子氮化热处理技术现状,最后针对国内外的研究现状提出离子氮化热处理技术方面的未来发展方向。 关键词:离子氮化;等离子热处理 The Development Tendency and the State of Plasma Nitride Chen Li-qi,Zhu Wen-ming (1Jiangsu fengdong thermal technology Co,Ltd,Jiangsu,Da feng,224100) Abstract:The state of Plasma Nitride technology of domestic heavy forgings was overviewed in this paper,such as f Plasma Nitride equipment,the technical personnel,the product structure, process and impact of Plasma Nitride on environment.And based on the domestic research status of Plasma Nitride,the research development tendency in the future is also put forward. Keywords:Plasma Nitride,Plasma heat treatment 0前言 离子氮化属于等离子热处理的范畴,也是渗氮化学热处理中的一种。它是利用稀薄气体辉光放电形成活性氮离子,在直流电场中对工件进行热处理的一种表面改性技术。相比于气体渗氮,离子氮化具有清洁无公害、渗速快、节能省气、畸变小、渗层组成可调、处理温度范围广(从380-850℃)等优点,已被广泛用于碳素结构钢、合金结构钢、工模具钢、不锈钢、球墨铸铁、灰口铸铁、钛合金、粉末冶金等材料的表面强化[1,8-12]。 1离子氮化设备 离子氮化设备一般包括电气控制系统、真空炉体、渗剂气体配气系统、真空产生和维持系统、真空测量及控制系统、测温及控温系统等部分组成。离子氮化设备应配备有电压、电流、温度、真空度及气体流量的测量指示仪表,对这些参数应能进行控制和记录。现在发展趋势是使用斩波器及IGBT逆变型脉冲电源。电气系统大多采用三相半控2组桥串联负边调压的可控硅整流电路,输出0-1000V连续可调的直流电源。国内正逐步推广使用脉冲电源式离子氮化炉,其核心是直流斩波器。脉冲电源是指提供的电压、电流是具有一定周期的近似方波的脉冲,工作频率固定,而脉冲宽度可调。根据不同工件,可适当调整脉冲宽度,以达到清洗工件及保护工件表面的作用[1]。

硬氮化和软氮化工艺等方面的比较 我在外工作多年,在工作中经常会遇到客户送来的产品需要氮化处理。但当我们问到是氮化或软氮化时,他们就不知到了。因为他们都是机械设计方面的技术人员,对热处理知识了解的不是太多。所以,我们就得耐心的给他们讲解氮化和软氮化的区别和性能,包括生产成本等等。所以,有必要将氮化和软氮化的工艺特点及主要应用范围进行了整理,供机械设计方面的工程技术人员在产品设计过程中参考。 一、硬氮化和软氮化方法、特点及主要应用范围。

二、国家标准对软氮化和硬氮化工艺方面的要求: 1、GB/T18177-2000《钢的气体渗氮》(硬氮化)根据不同的渗层有多种工艺供选择。 2、⑴JB/T4155-1999《气体氮碳共渗》(软氮化)一般只有一个工艺范围供选择,常用的共渗温度为540-570℃,保温2-4H,处理过程要注意炉温波动及渗剂的加入量;工件进炉后,排气速度宜快,升温速度要控制,必要时可采取预热措施。 ⑵对表面色泽有要求的工件,在升温阶段及共渗后冷却过程中,必须在渗氮气氛或其它保护气氛中进行。 三、检测方面: 1、GB/T18177-2000《钢的气体渗氮》中检验方法中规定: ⑴裂纹、开裂等可用肉眼判别,也可采用磁粉或渗透探伤等方法鉴别。 ⑵表面硬度检验:根据产品要求以及渗层深度采用不同的负荷。 ⑶渗层脆性检验:共5级,一般零件1-3级合格,重要零件1-2 级合格。 ⑷渗氮层疏松检验:共5级,一般零件1-3级合格,重要零件1-2级合格。

⑸渗氮扩散层中氮化物检验:共5级,一般零件1-3级合格,重要零件1-2级合格。 2、JB/T4155-1999《气体氮碳共渗》(软氮化)中检验方法中规定: ⑴表面硬度及渗层深度见下表 气体氮碳共渗后的表面硬度和渗层深度 ⑵化合物疏松层是其必检项目。共5级,一般零件1-3级合格,重要零件1-2级合格。 四、软氮化和硬氮化之间的比较: 1、渗层组织:软氮化后的渗层组织与气体氮化相似,由化合物层和扩散层组成。但由于软氮化表面层中没有ξ相,即渗层中的化合物层不是Fe2N,而是含有一定量碳的Fe3N,这种化合物的脆性较小,故一般软氮化的化合物层韧性较好(这也是标准中不检验脆性的原因)。

一、氮化的机理 氮化是将工件放入大量活性氮原子的介质中,在一定温度与压力下,把氮原子渗入钢件表面,形成富氮硬化层的热处理。 二、氮化的作用 1、氮化能使零件表面有更高的硬度和耐磨性。例如用38CrMoAlA钢制作的零件经氮化处理后表面的硬度可达HV=950—1200,相当于HRC=65—72,而且氮化后的高强度和高耐磨性保持到500—600℃,不会发生显著的改变。 2、能提高抗疲劳能力。由于氮化层内形成了更大的压应力,因此在交变载荷作用下,零件表现出具有更高的疲劳极限和较低的缺口敏感性,氮化后工件的疲劳极限可提高15—35%。 3、提高工件抗腐蚀能力,由于氮化使工件表面形成一层致密的、化学稳定性较高的ε相层,在水蒸气中及碱性溶液中具有高的抗腐蚀性,此种氮化法又简单又经济,可以代替镀锌、发蓝,以及其它化学镀层处理。此外,有些模具经过氮化,不但可以提高耐磨性和抗腐性,还能减少模具与零件的粘合现象,延长模具的工作寿命。 二、氮化的实现方法 1、气体氮化 气体氮化是将工件放入一个密封空间内,通入氨气,加热到500-580℃保温几个小时到几十个小时。氨气在400℃以上将发生如下分解反应:2NH3—→3H2+2[N],从而炉内就有大量活性氮原子,活性氮原子[N]被钢表面吸收,并向内部扩散,从而形成了氮化层。 以提高硬度和耐磨性的氮化通常渗氮温度为500—520℃。停留时间取决于渗氮层所需要的厚度,一般以0.01mm/h计算。因此为获得0.25—0.65mm的厚度,所需要的时间约为20—60h。提高渗氮温度,虽然可以加速渗氮过程,但会使氮化物聚集、粗化,从而使零件表面层的硬度降低。 对于提高硬度和耐磨性的氮化,在氮化时必须采用含Mo、A、V等元素的合金钢,如38CrMoAlA、38CrMoAA等钢。这些钢经氮很后,在氮化层中含有各种合金氮化物,如:AlN、CrN、MoN、VN等。这些氮化物具有很高的硬度和稳定性,并且均匀弥散地分布于钢中,使钢的氮化层具有很高的硬度和耐磨性。Cr还能提高钢的淬透性,使大型零件在氮化前调质时能得到均匀的机械性能。Mo还能细化晶粒,并降低钢的第二类回火脆性。如果用普通碳钢,在氮化层中形成纯氮化铁,当加热到较高温度时,易于分解聚集粗化,不能获得高硬度和高耐磨性。 抗腐蚀氮化温度一般在600—700℃之间,分解率大致在40—70%范围,停留时间由15分钟到4小时不等,深度一般不超过0.05m m。对于抗腐蚀的氮化用钢,可应用任何钢种,都能获得良好的效果。 2、液体氮化 液体氮化它是一种较新的化学热处理工艺,温度不超过570℃,处理时间短,仅1—3h;而且不要专用钢材,试验表明:40Cr经液体氮化处理比一般淬火回火后的抗磨能力提高50%;铸铁经液体氮化处理其抗磨能力提高更多。不仅如此,实践证明:经过液体氮化处理的零件,在耐疲劳性、耐腐蚀性等方面都有不同程度的提高;高速钢刀具经液体氮化处理,一般能提

软氮化概念基础 氮化处理技术氮化作为热处理中的一项重要处理工艺,它有着多种形式。 每一种工艺都对应着不同的性能特点,希望在此大家谈谈自己的经验与看法,以便共同提高。 我单位的氮化处理常用的就有六种,当然了也包括了复合氮化技术。复合氮化——QPQ 这一类氮化处理的特点是:高耐磨、高抗氧化能力。它主要克服的是摩擦磨损,其抗咬合能力非常的强,接近渗硫后的效果。概念:(软)氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。 它是利用氨气或含氮原子的有机液体在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。 氮化通常利用专门设备或井式渗(氮)碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门、工具等。 氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨(一般情况下氮化后直接使用)。 由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能,保证氮化层质量。 钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度及耐磨性。 氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多。 钢的软氮化:又名氮碳共渗;氮碳共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上氮碳共渗又称作氰化。目前以气体氮碳共渗(即气体软氮化)应用较广。其主要目的是提

高钢的硬度、耐磨性、疲劳强度和抗咬合性渗氮(软氮化)的常见缺陷 一、硬度偏低 生产实践中,工件渗氮(软氮化)后其表面硬度有时达不到工艺规定的要求,轻者可以返工,重者则造成报废。造成硬度偏低的原因是多方面的: 设备方面:如系统漏气造成氧化; 材料:如材料选择欠佳; 前期热处理:如基体硬度太低,表面脱碳严重等; 预先处理:如进炉前的清洁方式及清洁度。 工艺方面:如渗氮(软氮化)温度过高或过低,时间短或氮势不足等等。 所以具体情况要具体分析,找准原因,解决问题。 二、硬度和渗层不均匀 装炉方式不当; 气压调节不当; 温度不均; 炉内气流不合理。 三、变形过大

渗氮 渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。如果在渗氮过程中同时渗入碳以促进氮的扩散,则称为氮碳共渗。常用的是气体渗氮和离子渗氮。 原理应用 渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮。 钢铁渗氮的研究始于20世纪初,20年代以后获得工业应用。最初的气体渗氮,仅限于含铬、铝的钢,后来才扩大到其他钢种。从70年代开始,渗氮从理论到工艺都得到迅速发展并日趋完善,适用的材料和工件也日益扩大,成为重要的化学热处理工艺之一。

气体渗氮 一般以提高金属的耐磨性为主要目的,因此需要获得高的表面硬度。它适用于38CrMoAl等渗氮钢。渗氮后工件表面硬度可达HV850~1200。渗氮温度低,工件畸变小,可用于精度要求高、又有耐磨要求的零件,如镗床镗杆和主轴、磨床主轴、气缸套筒等。但由于渗氮层较薄,不适于承受重载的耐磨零件。 气体参氮可采用一般渗氮法(即等温渗氮)或多段(二段、三段)渗氮法。前者是在整个渗氮过程中渗氮温度和氨气分解率保持不变。温度一般在480~520℃之间,氨气分解率为15~30%,保温时间近80小时。这种工艺适用于渗层浅、畸变要求严、硬度要求高的零件,但处理时间过长。多段渗氮是在整个渗氮过程中按不同阶段分别采用不同温度、不同氨分解率、不同时间进行渗氮和扩散。整个渗氮时间可以缩短到近50小时,能获得较深的渗层,但这样渗氮温度较高,畸变较大。 还有以抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温 0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化学稳定性高的化合物层,防止工件受湿空气、过热蒸汽、气体燃烧产物等的腐蚀。 正常的气体渗氮工件,表面呈银灰色。有时,由于氧化也可能呈蓝色或黄色,但一般不影响使用。 离子渗氮

氮化处理氮化处理又称为扩散渗氮。气体渗氮在1923年左右,由德国人Fry首度研究发展并加以工业化。由于经本法处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温,其应用范围逐渐扩大。例如钻头、螺丝攻、挤压模、压铸模、鍜压机用鍜造模、螺杆、连杆、曲轴、吸气及排气活门及齿轮凸轮等均有使用。 [编辑本段] 一、氮化用钢简介 传统的合金钢料中之铝、铬、钒及钼元素对渗氮甚有帮助。这些元素在渗氮温度中,与初生态的氮原子接触时,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅作为生成氮化物元素,亦作为降低在渗氮温度时所发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍、铜、硅、锰等,对渗氮特性并无多大的帮助。一般而言,如果钢料中含有一种或多种的氮化物生成元素,氮化后的效果比较良好。其中铝是最强的氮化物元素,含有0.85~1.5%铝的渗氮结果最佳。在含铬的铬钢而言,如果有足够的含量,亦可得到很好的效果。但没有含合金的碳钢,因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗氮钢。 一般常用的渗氮钢有六种如下: (1)含铝元素的低合金钢(标准渗氮钢) (2)含铬元素的中碳低合金钢SAE 4100,4300,5100,6100,8600,8700,9800系。 (3)热作模具钢(含约5%之铬)SAE H11 (SKD – 61)H12,H13 (4)肥粒铁及麻田散铁系不锈钢SAE 400系 (5)奥斯田铁系不锈钢SAE 300系 (6)析出硬化型不锈钢17 - 4PH,17 – 7PH,A – 286等 含铝的标准渗氮钢,在氮化后虽可得到很高的硬度及高耐磨的表层,但其硬化层亦很脆。相反的,含铬的低合金钢硬度较低,但硬化层即比较有韧性,其表面亦有相当的耐磨性及耐束心性。因此选用材料时,宜注意材料之特征,充分利用其优点,俾符合零件之功能。至于工具钢如H11(SKD61)D2(SKD – 11),即有高表面硬度及高心部强度。 [编辑本段] 二、氮化处理技术: 调质后的零件,在渗氮处理前须彻底清洗干净,兹将包括清洗的渗氮工作程序分述如下: (1)渗氮前的零件表面清洗

本技术是我 阴极下降 电压降 等离子区 工件处理表面 炉壁 离子 Fe + N Fe 2N N F N Fe 3N N Fe 4N N ε相 γ‘ 相 α Fe 电子 吸附

图2 H13钢试样离子复合处理渗层与普通离子氮化渗层的X 射线衍射曲线对比 2. 离子轰击(氮化)处理工艺特点 2.1采用本工艺能够在同一工件上获得基体性能与表面性能的良好配合,渗层表面既硬以韧。耐磨损的表层紧密结合在基体上。 2.2在处理过的工件表面所的表层质地致密。强韧性能兼备。优于诸如气体氮化,气体软氮化或液体软化等常规方法处理的工件。由图2和图3表明,采用本工艺处理的工件可克服渗层疏松,性脆,硬度强度过大,与基体的结合差等“弊病”。 2.3经本工艺处理的工件能保持良好的表面光洁度,并且能够保持很高和变形量小。 2.4能够处理具有窄缝工作带的铝型材模具,目前,国内离子氮化处理深度窄缝的能力一般在1.5毫米以上,而国外处理挤压模具窄缝的能力可达0.8毫米以上,我院的离子处理窄缝能力已经达到国际先进水平,且本工艺重复性好。 2.5渗层的组织与性能可控制,温度均匀性好。模具工作带硬度提高幅度大,Hv0.3 1000~1200。 2.6本工艺处理过的H13钢试样的耐靡性能为未处理试样(淬火、另回火状态)的5~38倍,而摩擦力矩仅为未经处理试样的六分之一。 2.7经本工艺处理后,铝型材挤压模具的平均使用寿命可提高3~7倍,同时改善了铝合金型材的表面质量,深受用 户好评。 2.8本工艺适合对长轴类工件表面进行 离子轰击表面强化处理,诸如,长度为 3.3米,厚度4毫米,宽160毫米的淀粉机械刮刀和长轴类部件35CrMo 钢、 42CrMo 钢和38CrMoAl 钢制高精度大型瓦楞辊和38CrMoAl 钢制塑料螺杆的表面硬化处理。经本技术表面强化处理后,可大幅度地提高其硬度和耐磨性 能。特别是直径为300毫米,长度为3米的35CrMo 钢制高精度大型瓦楞辊,运用国内首次采用的吊挂式自由垂直阴极技术进行表面离子强化处理,经处理后,瓦楞辊辊身中高齿顶母线变形量小于0.01毫米,解决了长轴类高温热处理的变形难题。(见表1、图4)。 3. 离子轰击(离子氮化)设备 我院拥有大功率炉体高达5.5米,直径为1米的LHQ-150D 型和LCH-120型两台吊挂式离子轰击强化炉,可对长轴类φ600毫米,长为3.5米工件进行表面强化处理;还有一台堆放式的LD2-50A 离子轰击炉,其炉体直径为1.4米,宜进行堆放式处理的工件,诸如挤压铝型模具、钛合金平板阀阀板和阀座等进行表面氮化处理,并借助我院拥有的先进的日产Ja-50电子探针和日产X 射线衍射仪、金相显微镜和各种硬度计等测试手段、对经本技术表面处理的工件进行检测分析,以便保质保量交给用户使用, 4. 近年来,用本技术我院承担的研究、开发课题 4.1钛及常用钛合金离子氮化新工艺1982年冶金部三等奖,广东省科技成果三等奖 4.2新型耐靡耐蚀材料离子氮化钛合金密封副研究 中国有色总公司三等奖 4.3BLTi-32-200型钛泵的研制 1984年辽宁省优秀科技成果三等奖 本工艺 F e 3N (100) 普通离子氮化工艺 F e 3N (100 ) 17 20

一、氮化的介绍 1、硬氮化:学名“渗氮”,也有人称为常规氮化。渗入钢表面的是单一的“氮”元素,在方法上有气体法和离子法等。对于结构零件通常选用的钢种为含铬、钼、钛、铝等合金元素的专用钢,也有在其它钢种上进行渗氮的,例如不锈钢、模具钢等。渗氮处理的温度通常在480~540℃范围(既要保持工件的心部的调质硬度又要使渗氮层的硬度达到要求值),处理的时间按照要求深度不同,一般为15~70小时,甚至更长。渗氮的着眼点是希望获得较深厚度(0.1~0.65mm,也有要求更深一些的)具有高硬度的呈弥散状的合金氮化物层(即扩散层),对于出现外表层的化合物层(白亮层)则希望尽可能的浅簿,甚至希望没有。 2、软氮化:学名“氮碳共渗”,早期把苏联(俄罗斯)的液体法翻译为“低温氰化”。现在国内流行的有气体法、无(低)毒液体法和离子法。渗入钢表面的元素以“氮”为主,同时添加了“碳”。碳的加入使表面化合物层(白亮层)的形成和性能得到某些甚至是明显的改善。这里要强调一下,和渗氮不同的地方是:氮碳共渗的着眼点是希望获得一定厚度(一般为10~20μm,也有要求20μm以上的,目前实验室里据称在碳素钢上曾经达到的厚度为110μm)硬度高、脆性小、没有或很少疏松等性能优良的白亮层,至于次表面的扩散层,按照钢种和使用要求不同虽然有时需要作某些调整,但处于次要地位了。氮碳共渗的适用广泛,几乎覆盖所有常用钢种和铸铁。以碳素钢为例,按照氮碳共渗处理的温度分为铁索体氮碳共渗(520~590℃)和奥氏体氮碳共渗(600~720℃),处理的时间一般为2~6小时,前者获得的白亮层为铁氮化合物,后者快冷后在铁氮化合物层的下面还有一层含氮奥氏体+马氏体层(5~12μm)。为了增强和改善白亮层的性能,我国的热处理工作者还采用了在渗氮的同时又单独或组合添加硼、氧、硫、稀土等元素,做了大量的工作,并且大都不同程度的取得看得出来的效果。 3、“软氮化”含义不是指获得的硬度比所谓的“硬氮化”的硬度低,而是含有简便、省事、费用低的意思。 氮化包括气体氮化、辉光离子氮化和软氮化,软氮化是一种通俗的叫法,严格的讲,软氮化是一种以渗氮为主的低温氮碳共渗,主要特点是渗速快(2~4h),但渗层薄(一般在0.4以下),渗层梯度陡,硬度并不低,如果是液体氮化,硬度甚至略高于气体氮化。 气体氮化可以做到深渗层,它的硬度梯度缓,比软氮化承受的载荷高,外观漂亮,缺点是周期长,表面有脆性相,一般要有一道精加工(加工余量很小,一般1丝到2丝)。 辉光离子氮化有气体氮化的优点,在0.4mm渗层以下,渗速比气体氮化快的多,而且表面不会有脆性相,可以局部氮化,缺点是成本略高,对形状复杂或带长孔的工件效果不好。 变形方面应该是辉光离子氮化变形最小,实际中相差很小,很多时候几乎一样。 软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。 (1)软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。目前国内生产

渗氮及氮化处理

渗氮 渗氮,是在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。常见有液体渗氮、气体渗氮、离子渗氮。传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。如果在渗氮过程中同时渗入碳以促进氮的扩散,则称为氮碳共渗。常用的是气体渗氮和离子渗氮。 原理应用 渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮。 钢铁渗氮的研究始于20世纪初,20年代以后获得工业应用。最初的气体渗氮,仅限于含铬、铝的钢,后来才扩大到其他钢种。从70年代开始,渗氮从理论到工艺都得到迅速发展并日趋完善,适用的材料和工件也日益扩大,成为重要的化学热处理工艺之一。

气体渗氮 一般以提高金属的耐磨性为主要目的,因此需要获得高的表面硬度。它适用于38CrMoAl等渗氮钢。渗氮后工件表面硬度可达HV850~1200。渗氮温度低,工件畸变小,可用于精度要求高、又有耐磨要求的零件,如镗床镗杆和主轴、磨床主轴、气缸套筒等。但由于渗氮层较薄,不适于承受重载的耐磨零件。 气体参氮可采用一般渗氮法(即等温渗氮)或多段(二段、三段)渗氮法。前者是在整个渗氮过程中渗氮温度和氨气分解率保持不变。温度一般在480~520℃之间,氨气分解率为15~30%,保温时间近80小时。这种工艺适用于渗层浅、畸变要求严、硬度要求高的零件,但处理时间过长。多段渗氮是在整个渗氮过程中按不同阶段分别采用不同温度、不同氨分解率、不同时间进行渗氮和扩散。整个渗氮时间可以缩短到近50小时,能获得较深的渗层,但这样渗氮温度较高,畸变较大。 还有以抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温 0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化学稳定性高的化合物层,防止工件受湿空气、过热蒸汽、气体燃烧产物等的腐蚀。 正常的气体渗氮工件,表面呈银灰色。有时,由于氧化也可能呈蓝色或黄色,但一般不影响使用。 离子渗氮

辉光离子氮化炉 (glow plasmanitriding furnace) 一、概述 离子氮化是在13.3-1333Pa的真空容器中使含氮稀薄气体在直流电场中电离,正离子轰击金属零件表面形成氮化层,正离子轰击金属零件表面形成氮化层,以达到表面硬化的方法。 离子氮化对于球墨铸铁,合金钢,不锈钢,粉末冶金制品,钛合金,高速钢,工具钢等均有显著氮化效果。 二、设备的组成 离子氮化炉由炉体,输电装置,真空获得系统,供电系统,供气系统,温度测量五部分组成。 1、炉体由炉盖、筒体、炉底盘和底架组成,其中炉盖、筒体、炉底盘夹层通冷却水,炉内设有不锈纲,渗铝板双层隔热屏,(LD-25) 型只有不锈纲一层,炉体上设有双层钢化玻璃观察窗,以供离子氮化过程中观察炉内情况之用。 2、炉底设有堆放阴极一个,堆放阴极与阴极支承上安放着工作盘,工作盘,工件可直接放在此盘上。 3、炉体的真空获得系统一般由两台旋片式真空泵及串有碟阀的管道系统组成,碟阀的作用是通过关闭或旋转不同的角度调度调节抽气 量以维持不同进行气量条件下的炉内压强。真空度的测量用配套ZDZ-4型电阻真空计,从表头可直接读出真空值。 4、炉体的供气管进口设在炉壳筒体上,流量计采用701HB型氢定标,氮定标的转子流量计各1只,以便通氮氢混合气,单用氢流量计 通氨气时,其读数按下列式修正: Q=K Q标 Q标转子流量计出厂时的所标定的刻度值; K 修正系数,由缓冲罐压力确定如下表;

5、热电偶经阴极插入炉内,进行模拟测量,由控温仪表记录温度。进行P、I、D 控温。 三、主要技术参数 四、使用条件 1、室内使用,地面平整,通风良好,环境整洁(从而保证向炉壳冲气后炉内清洁)。 2、环境温度在+5~40℃,倘若环境温度低于+5℃,需给真空泵周围加热。 3、环境相对湿度不大于85%。 4、周围无明显震动及高频设备。 5、周围无导电尘埃,无爆炸性气体,无腐蚀金属和绝缘的气体。 6、海拔不超过1000米。

氮化白亮层硬氮化表面白层不可避免地出现ε多相化合物层(Fe2--3N),脆性大,所以氮化后需将此层磨削去掉 软氮化表面的多相化合物白层中没有硬氮化白层中高脆性的Fe2N。通常白层中的Fe3N与Fe4N约占80%、碳化物约占20%。该化合物白层即为抗磨层。所以软氮化必须获得一定白亮层才算合格。 两者氮化的用处 一般氮化应用于载荷大,接触疲劳相对要求高的工件,强调深层深度。 而软氮化的作用就是渗速快,一般用于载荷小的工件,渗层要求浅。 两者氮化概念 1,硬氮化:学名‘渗氮’,也有人称为常规氮化。渗入钢表面的是单一的‘氮’元素,在方法上有气体法和离子法等。对于结构零件通常选用的钢种为含铬、钼、钛、铝等合金元素的专用钢,也有在其它钢种上进行渗氮的,例如不锈钢、模具钢等。渗氮处理的温度通常在480~540℃范围(既要保持工件的心部的调质硬度又要使渗氮层的硬度达到要求值),处理的时间按照要求深度不同,一般为15~70小时,甚至更长。渗氮的着眼点是希望获得较深厚度(0.1~0.65mm,也有要求更深一些的)具有高硬度的呈弥散状的合金氮化物层(即扩散层),对于出现外表层的化合物层(白亮层)则希望尽可能的浅簿,甚至希望没有。 2,软氮化:学名‘氮碳共渗’,早期把苏联(俄罗斯)的液体法翻译为‘低温氰化’。现在国内流行的有气体法、无(低)毒液体法和离子法。渗入钢表面的元素以‘氮’为主,同时添加了‘碳’。碳的加入使表面化合物层(白亮层)的形成和性能得到某些甚至是明显的改善。这里要强调一下,和渗氮不同的地方是:氮碳共渗的着眼点是希望获得一定厚度(一般为10~20μm,也有要求20μm以上的,目前实验室里据称在碳素钢上曾经达到的厚度为110μm)硬度高、脆性小、没有或很少疏松等性能优良的白亮层,至于次表面的扩散层,按照钢种和使用要求不同虽然有时需要作某些调整,但处于次要地位了。氮碳共渗的适用广泛,几乎覆盖所有常用钢种和铸铁。以碳素钢为例,按照氮碳共渗处理的温度分为铁索体氮碳共渗(520~590℃)和奥氏体氮碳共渗(600~720℃),处理的时间一般为2~6小时,前者获得的白亮层为铁氮化合物,后者快冷后在铁氮化合物层的下面还有一层含氮奥氏体+马氏体层(5~12μm)。为了增强和改善白亮层的性能,我国的热处理工作者还采用了在渗氮的同时又单独或组合添加硼、氧、硫、稀土等元素,做了大量的工作,并且大都不同程度的取得看得出来的效果。这种探索,至今方兴未艾,是热处理工作者孜孜以求的热点之一。 3,‘软氮化’含义不是指获得的硬度比所谓的‘硬氮化’的硬度低,而是含有简便、省事、费用低的意思。 氮化处理技术氮化作为热处理中的一项重要处理工艺,它有着多种形式。 每一种工艺都对应着不同的性能特点,希望在此大家谈谈自己的经验与看法,以便共同提高。 我单位的氮化处理常用的就有六种,当然了也包括了复合氮化技术。复合氮化——QPQ

三.實驗原理 1.鋼的氮化處理【1~4】 1鋼的氧化處理 氮化處理是使氮元素滲入鋼材表面,硬化鋼件表面的方法。早在1923年即由德國克魯伯兵工廠的A. Fry博士發明了把含有鋁或鉻的合金鋼在無水氨氣中加熱至500~550℃之間保持20~100小時,可在鋼表面形成氮化層,使鋼表面硬化的氨氣氮化法。隨後,經過不斷的改良與發展,目前已有處理時間較短、溫度較低和適用鋼種更廣泛的氮化法。現在常用的方法有: 氧化處理是使氧元素參入鋼材表面﹐硬化鋼件表面的方法。早在1923年即由德國 泊兵工廠的A.博士發明了把含的合金鋼在無水氨中加熱之使鋼表面的溫度表情廣之間保持20_100小時﹐可在鋼表嘛形成氧化層﹐使鋼表面硬化的氨畫法﹐隨后﹐經過不斷的改良與發展﹐目前已有處理時間較短﹐溫度較抵河底用鋼種更慣犯的氧化載荷現在常用的方法有﹕ (1)硬氮化法:氣體氮化法(氨氣氮化法),液體氮化法 (2)硬氧化法﹕氧化化方法(氨氧艷化法)﹐液體氧化法 (3)。 (4)軟氮化法:氣體軟氮化法(混合氣體、尿素法), (5)軟氧化法﹕氧體軟艷化法(混合氣體﹐了樣法)。 液體軟氮化法(Tufftride法、Sulinuz法)。

(6)離子氮化法及電漿氮化法等。 (7)離子氧化法及電狡猾化法鄧。 2.離子氮化法【2】 2.離子氧化法 由於早期應用的氣體氮化法生產週期太長,並在表面形成脆性薄層,容易在使用時剝落,能處理的鋼材有侷限性,使其應用受到很大的限制。其後,工業上又發展了液體氮化法,具有設備簡單、處理時間短及可氮化的鋼種較多等優點,但所得的硬化層較薄、 使用的液體含有劇毒的氰話物鹽類,會產生公害問題。離子氮化法在很大程度上克服了上述缺點,是對金屬零件進行表面處理的新技術,其目的乃為提高金屬零件的表面硬度、耐磨耗性、耐疲勞性和抗腐蝕性。 使用的液體含有劇毒的氰話物體類﹐會產生公害問題。離子氧化法在很大程度上克增里上樣缺點﹐是對金屬零件進行表面處理的新技朮﹐其目是微提高盡速零件的表嘛硬度﹐那那霸為﹐勞性荷抗副食性。 此法於1932年起源於德國,由Bernhard Berghaus首先在低壓的氮氣和氨氣的混合氣體中,利用輝光放電發明輝光離子氮化法。由於當時尚未掌握大電流的電源供應技術而未能實際應用於工業上。於1967年德國Klockner Ionon公司的Oppel和Endenhofer 發表工業化成功後,此法開始風行。 此法與1932年起源于德國﹐有BERNHARD BERGHAUS 首先在低壓的荷氨煙袋 氧體中﹐利用輝光放電發明輝光離子氧化法。由于當時尚未中掌握大電流的電源 而未能史記應用與工葉上。與1967年德國KLOCHENER公司的OPPELENG FER 發表工業化成功后此法開始風行。

等离子体渗氮(辉光离子氮化)工艺作为一种有效的钢铁及合金表面强化技术在工业上已得到广泛的应用,与其他渗氮相比,离子渗氮具有渗速快、渗层脆性疏松理想、零件变形小、有利于不锈钢、铸铁渗氮、节能、无污染等特点。 七十至八十年代,以直流电源(即LD系列)设备进行离子渗氮,问题明显突出,装炉要求严格。以曲轴为例:曲轴渗氮前必须对其油孔、平衡孔进行封堵,其中若有一孔未堵或封堵件在渗氮过程中有一件掉落,渗氮将无法进行(尤其在渗氮保温时),甚至会出现弧光损伤曲轴的现象。比表面较大的零件,表面渗氮电流密度往往不足以保证离子渗氮所必须的下限值,如有些小规格的气门杆在满装炉渗氮时,气门杆渗氮表面会出现点蚀,另外因为表面电流的原因,辅助加热渗氮设备应用也受到限制,弧点能量过大 ,一些比较光亮的零件,在渗氮时表面往往会出现弧光斑点,直流电源渗氮电源限流电阻过大,尤其在大功率设备,电源发热严重。对于深孔、深槽处理困难等等。这些问题直接影响了离子渗氮工艺在生产的应用。 八十年代末,国外开展了脉冲电源等离子体渗氮设备工艺的研究,对此《国外金属热处理》曾作了大量报道,引起了国内同行和专家的极大关注。 九十年代初国内开始研制脉冲电源。 以IGBT作为开关器件,最大输出功率300kVA的大功率脉冲离子渗氮电源。经过几年的推广表明,脉冲电源为离子渗氮工艺的发展提供有力的支持。 LDMC系列大功率脉冲电源等离子体渗氮设备广泛应用于机械、石油化工、航空航天、军工兵器、汽车发动机等行业。对挤压机螺杆、精密丝

杠和主轴、发动机曲轴、钛和钛合金零件、工模具、气门杆和缸套、活塞环等的渗氮处理。从一九九五年投放市场以来已在广西玉柴机器股份公司、东风汽车公司发动机厂、文登天润曲轴有限公司、仪征双环活塞环有限公司、东风朝阳柴油机公司、丹东五一八内燃机配件厂、本溪曲轴厂、大连海事大学等国内几十家大、中型企业提供了近百台大功率脉冲电源等离子体渗氮设备。深受用户好评。1998年该设备由国家经济贸易委员会认定为“国家级新产品”。 一、脉冲电源等离子体渗氮设备的特点(LDMC系列) ①工艺参数独立可调 脉冲电源的优点之一是工艺参数与物理参数独立可调。在直流电源条件下,既要满足零件表面的电流密度要求,又要满足零件保温电流的要求,两者相互影响而无法达到理想的参数。在脉冲电源条件下,电流密度由峰值电流满足,保温电流由平均电流(峰值电流×占空比)满足,两个独立参数可分别加以调节,因此,工艺参数可在较大范围内变动。 ②打弧速度快 脉冲电源的输出特性,自身就有抑制弧迅速发展的特点,由于IGBT 开关响应速度极快,一旦发现弧光放电,关断并重新点燃电源在几十微秒内就能完成。由于脉冲电源对弧光放电的抑制作用,因此对于很多零件无需因担心弧光而堵孔,这样给操作带来了很大的便利。例如处理曲轴时的油孔、平衡孔,而当曲轴上存有一些为提高零件性能的工艺孔时,这种优点就体现得更为突出。 ③有利于深孔、深槽的渗氮 进行离子渗氮时,零件的孔、槽常会出现空心阴极效应,脉冲电源可使载流子的聚集快速中断,以抑制空心阴极效应,避免零件的局部高温,

软氮化热处理 为了缩短氮化周期,并使氮化工艺不受钢种的限制,在近年间在原氮化工艺基础上发展了软氮化和离子氮化两种新氮化工艺。软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。 1、软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。目前国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。 活性氮、碳原子被工件表面吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。 2、软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米的白亮层,它是由ε相、γ`相和含氮的渗碳体Fe3(C,N)所组成,次层为的扩散层,它主要是由γ`相和ε相组成。 软氮化具有以下特点:(1)、处理温度低,时间短,工件变形小。(2)、不受钢种限制,碳钢、低合金钢、工模具钢、不锈钢、铸铁及铁基粉未冶金材料均可进行软氮化处理。工件经软氮化后的表面硬度与氮化工艺及材料有关。 3、能显著地提高工件的疲劳强度、耐磨性和耐腐蚀性。在干摩擦条件下还具有抗擦伤和抗咬合等性能。 4、由于软氮化层不存在脆性ξ相,故氮化层硬而具有一定的韧性,不容易剥落。因此,目前生产中软氮化巳广泛应用于模具、量具、刀具(如:高速钢刀具)等、曲轴、齿轮、气缸套、机械结构件等耐磨工件的处理。

氮化处理 氮化处理是指一种在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氮化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。 目录 1简介 2技术流程 1. 2.1 渗氮前的零件表面清洗 2. 2.2 渗氮炉的排除空气 3. 2.3 氨的分解率 4. 2.4 冷却 3气体氮化 4液体氮化 5离子氮化 6相关标准 1简介 传统的合金钢料中之铝、铬、钒及钼元素对渗氮甚有帮助。这些元素在渗氮温度中,与初生态的氮原子接触时,就生成安定的氮化物。尤其是钼元素,不仅作为生成氮化物元素,亦作为降低在渗氮温度时所发生的脆性。其他合金钢中的元素,如镍、铜、硅、锰等,对渗氮特性并无多大的帮助。一般而言,如果钢料中含有一种或多种的氮化物生成元素,氮化后的效果比较良好。其中铝是最强的氮化物元素,含有0.85~1.5%铝的渗氮结果最佳。在含铬的铬钢而言,如果有足够的含量,亦可得到很好的效果。但没有含合金的碳钢,因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗氮钢。 一般常用的渗氮钢有六种如下: (1)含铝元素的低合金钢(标准渗氮钢) (2)含铬元素的中碳低合金钢SAE 4100,4300,5100,6100,8600,8700,9800系。 (3)热作模具钢(含约5%之铬)SAE H11 (SKD – 61)H12,H13 (4)铁素体及马氏体系不锈钢SAE 400系 (5)奥氏体系不锈钢SAE 300系

(6)析出硬化型不锈钢17 - 4PH,17 – 7PH,A – 286等 含铝的标准渗氮钢,在氮化后虽可得到很高的硬度及高耐磨的表层,但其硬化层亦很脆。相反的,含铬的低合金钢硬度较低,但硬化层即比较有韧性,其表面亦有相当的耐磨性及耐束心性。因此选用材料时,宜注意材料之特征,充分利用其优点,俾符合零件之功能。至于工具钢如H11(SKD61)D2(SKD – 11),即有高表面硬度及高心部强度。 2技术流程 渗氮前的零件表面清洗 大部分零件,可以使用气体去油法去油后立刻渗氮。部分零件也需要用汽油清洗比较好,但在渗氮前之最后加工方法若采用抛光、研磨、磨光等,即可能产生阻碍渗氮的表面层,致使渗氮后,氮化层不均匀或发生弯曲等缺陷。此时宜采用下列二种方法之一去除表面层。第一种方法在渗氮前首先以气体去油。然后使用氧化铝粉将表面作abrasive cleaning 。第二种方法即将表面加以磷酸皮膜处理(phosphate coating)。 渗氮炉的排除空气 将被处理零件置于渗氮炉中,并将炉盖密封后即可加热,但加热至150℃以前须作炉内排除空气工作。 排除炉内的主要功用是防止氨气分解时与空气接触而发生爆炸性气体,及防止被处理物及支架的表面氧化。其所使用的气体即有氨气及氮气二种。 排除炉内空气的要领如下: ①被处理零件装妥后将炉盖封好,开始通无水氨气,其流量尽量可能多。 ②将加热炉之自动温度控制设定在150℃并开始加热(注意炉温不能高于150℃)。 ③炉中之空气排除至10%以下,或排出之气体含90%以上之NH3时,再将炉温升高至渗氮温度。 氨的分解率 渗氮是铺及其他合金元素与初生态的氮接触而进行,但初生态氮的产生,即因氨气与加热中的钢料接触时钢料本身成为触媒而促进氨之分解。 虽然在各种分解率的氨气下,皆可渗氮,但一般皆采用15~30%的分解率,并按渗氮所需厚度至少保持4~10小时,处理温度即保持在520℃左右。

离子渗氮的常见缺陷 一、硬度偏低 生产实践中,工件渗氮后其表面硬度有时达不到工艺规定的要求,轻者可以返工,重者则造成报废。造成硬度偏低的原因是多方面的:有设备方面的原因,如系统漏气造成氧化;有选材方面的原因,如材料选择不恰当;有前期热处理方面的原因,如基本硬度太低,表面脱碳等;有工艺方面的原因,如渗氮温度过高或过低,时间短或氮势不足而造成渗层太薄等等。只有根据具体情况,找准原因,问题才会得以解决。 二、硬度和渗层不均匀 装炉方式不当,气压调节不当(如供气量过大),温度不均,小孔、窄缝未屏蔽造成局面过热等均会造成硬度和渗层不均匀。 三、变形超差 变形是难以杜绝的,对易变形件,采取以下措施,有利于减小变形。渗氮前应进行稳定化处理(处理次数可以是几次)直至将渗氮前的变形量控制在很小的范围内(一般不应超过渗氮后允许变形量的50%);渗氮过程中的升、降温速度应缓慢;保温阶段尽量使工件各处的温度均匀一致。对变形要求严格的工件,如果工艺许可,尽可能采用较低的氮化温度。 四、处观质量差 渗氮件出炉后首先用肉眼检查外观质量,钢铁零件经渗氮处理后表面通常呈银灰色或暗灰色(不同材质的工件,离子氮化后其表面颜色略有区别),钛及钛合金件表面应呈金黄色。离子渗氮后工件表面不应有明显的电弧烧伤和剥落等缺陷,这些要求在正常情况下是完全可以达到的。不正常的渗氮颜色有以下一些情况: 1、表面电弧烧伤:主要是由于工件表面、工件上的小孔中或焊接件的空腔内及组合件的接合面上存在含油杂质,引起强烈弧光放电所致。 2、表面剥落起皮:产生起皮的机理还不十分清楚,但在生产实践中,工件表面清理不净、脱碳或气份中含氧量过多、氮化温度过高等有时会产生起皮。 3、表面发蓝或呈紫蓝色 这是氧化造成的,如果氧化是在渗氮结束后停炉过程中产生的,则仅影响外观质量,对渗层硬度、深度无影响。如果氧化是在渗氮过程中产生的,则将不仅影响到产品外观,而且将直接影响到渗层硬度和深度。 表面发蓝的原因可能有:炉子系统漏气,气氛中含水及含氧量过多;工件各处的温度不均匀,温度过低的部位由于渗氮较弱而呈绿色;冷却时工件各部位冷速不一致,冷得慢的部位可能呈蓝色。 4、表面发黑 这对将渗氮作为最后一道工序的零件将影响外观,但一般不影响渗层硬度和深度。产生这种现象的原因可能是:炉子系统漏气,气氛中含水量及含氧量过高;温度过高;工件上的油污及氧化皮未去净等。 五、脉状氮化物 脉状氮化物通常又俗称脉状组织,是指扩散层中与表面平行走向呈白色波纹状的氮化物。其形成机理尚无论,一般认为与合金元素的晶界偏聚及氮原子的扩散有关。因此,控制合金元素偏聚的措施均有利于减轻脉状氮化物的形成。工艺参数方面,渗氮温度越高,保温时间越长,越易促进脉状组织的形成,如工件的棱角处,因渗氮温度相对较高,脉状组织比其它部位严重得多。

浅析气体氮化工艺 往氮化炉内不锈钢真空密封罐中通入氨气,加热到520℃,保持适当的时间,根据工件材质和渗层要求3-90小时不等,使渗氮工件表面获得含氮强化层,得到高硬度,高耐磨性,高疲劳极限和良好的耐磨性。 操作方法: 1.渗氮前的模具必须是先经过正火或调质处理过的工件。 2.先用汽油和酒精擦洗工件表面,不得有锈斑、油污、脏物存在。 3.装入炉内后,对称拧紧炉盖压紧螺栓。 4.将炉罐和炉盖进水口通入冷却水进行循环水冷。炉盖上管道外水套下端为进水,上端为出水,炉罐单独进水,单独排水,炉盖所有水管可按低进高出原则串联,由一个口进水,一个口排水。 5.升温前应先送氮气排气,排气时流量应比使用时大一倍以上。 排气10分钟后,将控温仪表设定到150℃,自动加热开关拨向开,边排气边加热150℃保持2h排气,再将控温仪表设定到530℃,把氨气流量调小,保持炉内正压,排气口有较小气流向上的压力,当炉温升到530℃时,恒温恒流渗氮3-20h,再将氨气压力调大一点,让排气维持适中压力,渗氮4-70h,再将氨气压力调小,退氮1-2h,切断电源,停止加热,给少量氨气,使炉内维持正压,待炉温降到150℃以下方可停止供氨出炉。 软氮化热处理 为了缩短氮化周期,并使氮化工艺不受钢种的限制,在近年间在原氮化工艺基础上发展了软氮化和离子氮化两种新氮化工艺。 软氮化实质上是以渗氮为主的低温氮碳共渗,钢的氮原子渗入的同时,还有少量的碳原子渗入,其处理结果与一般气体氮化相比,渗层硬度较氮化低,脆性较小,故称为软氮化。 1、软氮化方法分为:气体软氮化、液体软氮化及固体软氮化三大类。目前国内生产中应用最广泛的是气体软氮化。气体软氮化是在含有活性氮、碳原子的气氛中进行低温氮、碳共渗,常用的共渗介质有尿素、甲酰胺、氨气和三乙醇胺,它们在软氮化温度下发生热分解反应,产生活性氮、碳原子。活性氮、碳原子被工件表面吸收,通过扩散渗入工件表层,从而获得以氮为主的氮碳共渗层。 气体软氮化温度常用560-570℃,因该温度下氮化层硬度值最高。氮化时间常为2-3小时,因为超过2.5小时,随时间延长,氮化层深度增加很慢。 2、软氮化层组织和软氮化特点:钢经软氮化后,表面最外层可获得几微米至几十微米