14驿路梨花

1.进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概。

2.理清文章的记叙顺序,分析、理解文章的构思特点及表达效果。

3.分析、理解“梨花”在文中的不同含义及作用,理解用“驿路梨花”做标题的妙处。第1课时

一、导入新课

同学们,请欣赏梨花的图片。由梨花的

图片你们想到了哪些关于梨花的诗句呢?

梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。——

辛弃疾《玉楼春·风前欲劝春光住》

玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。——

白居易《长恨歌》

总结过渡:在不同诗句中梨花有不同的

象征意义,彭荆风这篇小说的题目《驿路梨

花》出自陆游诗句“悬知寒食朝陵使,驿路

梨花处处开”。那么,本文讲述了一个怎样

的故事,文中的“梨花”又有怎样的含义

呢?请带着疑问快速阅读课文。

二、教学新课

目标导学一:初读课文,整体感知

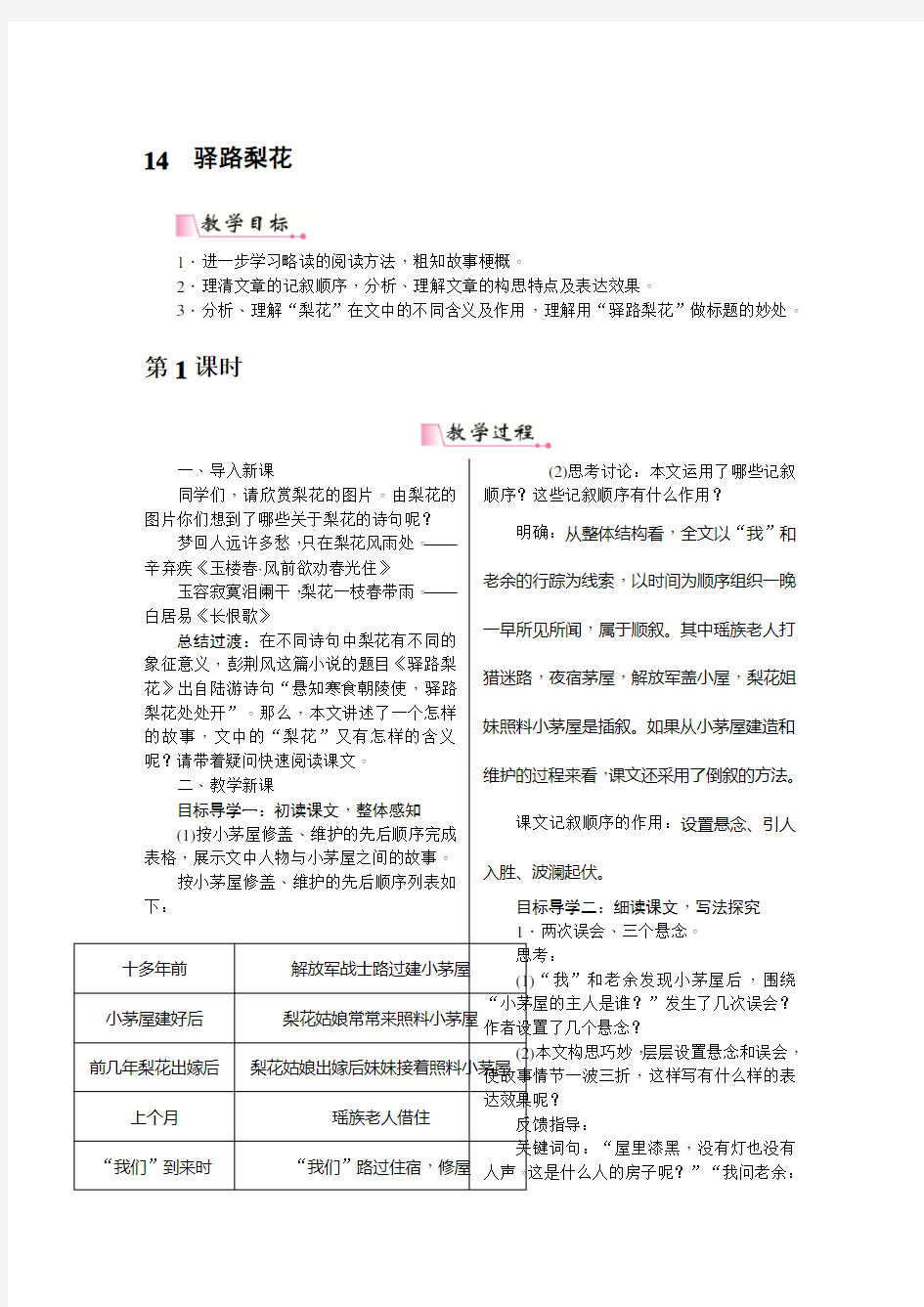

(1)按小茅屋修盖、维护的先后顺序完成

表格,展示文中人物与小茅屋之间的故事。

按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表如

下:

十多年前解放军战士路过建小茅屋

小茅屋建好后梨花姑娘常常来照料小茅屋

前几年梨花出嫁后梨花姑娘出嫁后妹妹接着照料小茅屋上个月瑶族老人借住

“我们”到来时“我们”路过住宿,修屋(2)思考讨论:本文运用了哪些记叙

顺序?这些记叙顺序有什么作用?

明确:从整体结构看,全文以“我”和老余的行踪为线索,以时间为顺序组织一晚一早所见所闻,属于顺叙。其中瑶族老人打猎迷路,夜宿茅屋,解放军盖小屋,梨花姐妹照料小茅屋是插叙。如果从小茅屋建造和维护的过程来看,课文还采用了倒叙的方法。

课文记叙顺序的作用:设置悬念、引人入胜、波澜起伏。

目标导学二:细读课文,写法探究

1.两次误会、三个悬念。

思考:

(1)“我”和老余发现小茅屋后,围绕“小茅屋的主人是谁?”发生了几次误会?作者设置了几个悬念?

(2)本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折,这样写有什么样的表达效果呢?

反馈指导:

关键词句:“屋里漆黑,没有灯也没有人声。这是什么人的房子呢?”“我问老余:

‘你猜这家主人是干什么的?’”“老余说:‘可能是一位守山护林的老人。’”“我不是主人,也是过路人呢!”“主人家是谁?”“原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘。”“她一定是梨花。”“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。”“梨花呢?”

明确:两次误会:

第一次:“我们”认为瑶族老人是“主人”时,他说不是。

第二次:“我们”和瑶族老人认为哈尼小姑娘是主人,然而又不是。

三个悬念:

悬念一:这是什么人的房子呢?

悬念二:到底谁是房子的主人呢?

悬念三:解放军战士为什么盖房子呢?

表达效果:通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。回答时,应结合课文内容来谈。

引导学生对人物语言、神态、动作、心理等的描写进行细致的品读赏析,感知“我”和老余的激动与疑惑,瑶族老人的善良与见到梨花姑娘的妹妹时的激动心情。

总结过渡:三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进,从“我”和老余发现小茅屋之后,全文便围绕“小茅屋的主人是谁?”来推进故事情节的发展。那么小茅屋的主人到底是谁呢?

2.追根溯源,寻找主人。

思考:你认为小茅屋的主人到底是谁呢?是瑶族老人吗?是梨花吗?是梨花的妹妹吗?是解放军战士吗?

学生分小组进行讨论、交流。

反馈指导:到小说的最后,通过哈尼族小姑娘,终于知道了事情的原委:解放军战士为了方便过路人,学习雷锋精神建造了小茅屋;梨花姑娘深受感动,要用为人民服务的精神继续帮助过路人,并且一直照料着小茅屋;梨花姑娘出嫁后,她的妹妹接管了小茅屋;瑶族老人、“我”和老余等过路人,受到照料,心存感激,也都尽力照料小茅屋。所以,小茅屋的建造者、照管者都是主人。

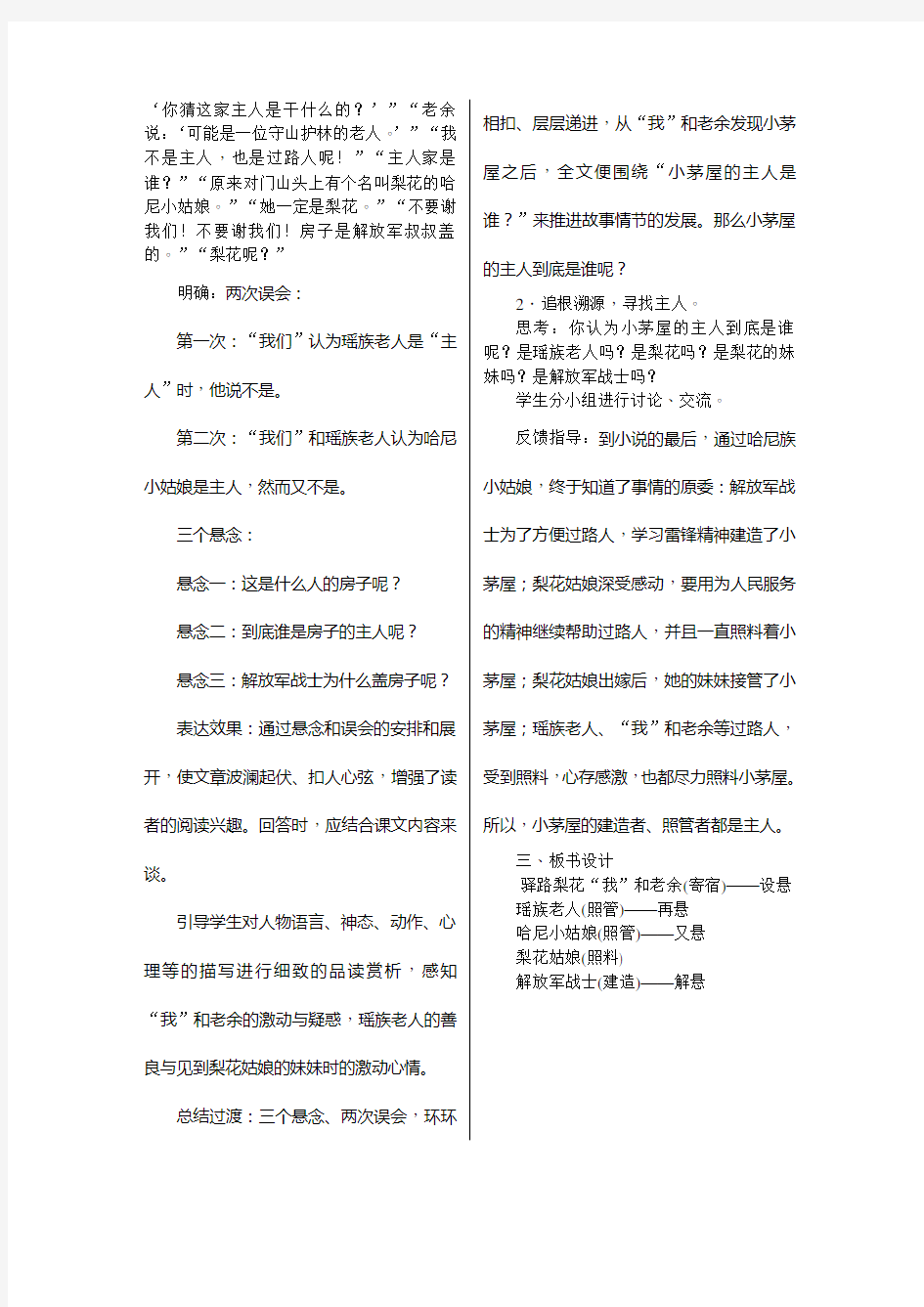

三、板书设计

驿路梨花“我”和老余(寄宿)——设悬

瑶族老人(照管)——再悬

哈尼小姑娘(照管)——又悬

梨花姑娘(照料)

解放军战士(建造)——解悬

第2课时

一、复习导入

驿路上的行人得到了照顾,在孤独的旅途中,在漆黑的夜晚,在饥饿的疲惫里,是这间小茅屋给予了他们希望与温暖,这不禁让我想到了一句话:感恩在路上。那么,课文题目是《驿路梨花》,“梨花”在文章中出现了几次?又有何含义呢?

二、教学新课

目标导学一:聚焦“梨花”,体悟情感

(一)五写梨花,各有不同

1.出示任务:

(1)思考:文中几次写到“梨花”?将其语句勾出,并思考其作用。

(2)学生勾画相关的语句,讨论、交流。

明确:五写梨花:其含义概括起来主要是三个方面——自然界的梨花、人名、雷锋精神。

①白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

这是自然界的梨花。一是写出了陡峭大山中淡淡月光下的梨花林洁白、美丽。二是出现在人们需要帮助的时候,带给人希望和温暖。三是点题,为故事情节的展开做铺垫。

②一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。

③我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!

这是写人。由此,景物的“梨花”和人物的“梨花”建立起关联。

④这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

先写花,后写人,把花和人自然地结合在一起。作者借助梨花,赞美了给人们提供帮助的梨树林边小茅屋的主人。

⑤我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

“驿路梨花”是双关语,指花和人,“处处开”实际上赞颂的是世代相传的雷锋精

神。

2.总结过渡:“梨花”是文章的线索,贯穿了全文,在理解了不同“梨花”的含义之后,我们知道了“梨花”不仅是指自然界的景物和人名,还象征着“雷锋精神”。那么,你能在课文中寻找到对“雷锋精神”传承的事例吗?

(二)梨花绽放,处处花香

1.出示任务:

(1)思考:文章中哪些事件是“梨花”绽放的体现呢?

(2)学生圈点勾画,总结概括。

明确:

①“我”和老余修葺小茅屋,向哈尼族小姑娘学习,方便过路的人。

②瑶族老人送米、修葺小茅屋,向哈尼族小姑娘学习,方便过路的人。

③哈尼族小姑娘照管小茅屋,向解放军战士和姐姐学习。

④梨花姑娘照料小茅屋,向解放军战士学习,方便过路的人。

⑤解放军战士建造小茅屋,向雷锋学习,方便过路人。

2.总结过渡:“驿路梨花”处处生香,我们看到了在边陲之地的淳朴民风和不计回报的助人为乐精神,这种精神值得我们学习、继承、弘扬。在学习了文本之后,我们再回到文章的标题上。

(三)驿路梨花,品味妙处

1.出示任务:

(1)思考:课文用《驿路梨花》作为标题,有何妙处呢?

(2)学生自由交流。

明确:文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地理见证。

①“驿路梨花”既指自然界的梨花:洁白、香气四溢。又指梨花姑娘:助人为乐,朝气蓬勃,淳朴热情。还指解放军战士:无私奉献,为人民服务。也指边疆民族的优良民风:淳朴热情,知恩图报,从善如流。更是雷锋同志助人为乐精神的象征。

②“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然美和人物的心灵美,巧妙联系。

③“驿路梨花”出自陆游的诗,为文章增添了文化韵味。

2.总结过渡:每个人都会遇到各种困难与不幸,如果人人都能献出一点爱,那么这

个社会便会充满真、善、美。

目标导学二:拓展延伸,洗涤心灵

1.出示任务:在与文本、与作者的交流中,你是否有了自己的情感体验呢?如果哈尼族小姑娘想再一次修葺这个驿站,你想为她或者这个驿站做点什么呢?

示例:我想帮她再种一些梨花。

我想给驿站取一个名字:梨花思缘。

我想给驿站前后修建一排路灯,以方便路人行走。

我想写一篇关于驿站的文章,把这个驿站宣传出去,让更多的人知道这种精神。

……

(1)联系生活实际,将文本中的精神转变为实际的行动。

(2)用关爱的情感去帮助他人,这也是对文本个性化理解的一种体现,也是对文本主旨的升华。

课堂小结:诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女曾说过这样一句话:“我们常常无法做伟大的事,但是我们可以用伟大的爱去做些小事。”

可取之处1.在教学中采用了“学生自读——提问——精读——回答问题”

的形式,有助于学生深入文本,理解文义。

2.问题的设置由浅入深,从内容到写法,能顾及不同层次的学生,最大限度地调动了学生参与课堂教学的热情。

不足之处为了将阅读与写作结合起来,还可以进一步引导学生在写作

中运用“悬念”。

《驿路梨花》说课教案 一、教材分析与学情简析: 《驿路梨花》是人教版九年义务教育初中语文教材第三册第二单元的第二篇课文,文章通过记叙发生在哀牢山路边一所小茅屋的故事,讴歌了以梨花为代表的青年一代的优秀品质,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根、开花、不断传扬的动人情景,歌颂了各族人民助人为乐的高尚品质。 《新课标》指出:指导学生通过语文基本实践逐渐加深认识学习语文与生活的关系,是贯穿于整个初中语文教学的主线。初中语文教材第三册继续要求学生认识学习语文与生活的关系,并着重培养阅读记叙文的能力。第三册第二单元的学习重点是掌握记叙文的一些特点,提高记叙文的阅读和写作能力。本课则是学习记叙文的写作顺序及作者的巧妙构思的重要课文。 初二上期的学生对记叙文的基础知识有了较全面的掌握,对学习记叙文的方法也有了一定的积累。因此我强调课前预习,课上以学生阅读、讨论、感悟为主,教师适当地引导、点拨,帮助学生完成重难点的突破。 本课我准备分二课时教学。第一课时积累词语,培养语感;了解背景,体会感情;整体感知,理清脉络。第二课时分析课文,学习写作技巧,揭示文章主题。 二、下面,我着重谈谈第二课时的教学设计。 我将本课时教学目标拟订如下: 教学目标 1、知识目标 学习课文中记叙的顺序和文章在立意、构思、描写等方面的特点; 学习以花喻人,寓人于花的象征手法。 2、能力目标 通过本文的学习,培养学生在写作记叙文时合理地安排顺序,巧妙地进行构思、设置悬念,使文章引人入胜。 3、德育目标 学习助人为乐的雷锋精神。 这样确定教学目标,使传授知识,发展能力和陶冶情操紧密结合,在同一教学过程中,互相渗透,共同完成。当然,任何学科的教学活动中,总是传授知识易,培养能力难。因此,我将本课的教学重点、难点确定如下: 教学重点、难点 重点:(1)学习课文中记叙的顺序;(2)学习作者精巧的构思。 难点:体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。 教学方法: 《新课标》强调:教学过程应突出学生的实践活动,指导学生主动地获取知识,科学地训练技术,全面提高语文能力。据此本课采用启发式和讨论式方法教学,发挥学生的主体作用,落实“自主、合作、探究”的要求,激发学生主动获取知识,培养健康情感。 “教学中要重视的问题”中指出:语文教学中要重视知识积累、感悟、熏陶和培养语感,而且要提高思想认识,陶冶道德情操,培养审美情趣。本文语言优美,适于朗读,所以我准备采用诵读法教学,让学生在饱含深情地朗读中体悟文章的美。 诚然,如果只依靠一支粉笔一张嘴,要实现本课的教学目标绝非易事。我将采用多媒体教学手段,增强直观感,提高教学效率和教学质量,同时通过相应的画面及音响效果把学生带入课文所叙述的情境中去,接受美的熏陶。 三、学法指导:

14 驿路梨花 1.进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概。 2.理清文章的记叙顺序,分析、理解文章的构思特点及表达效果。 3.分析、理解?梨花?在文中的不同含义及作用,理解用《驿路梨花》作标题的妙处。 4.学习心怀善良、感恩与助人为乐的雷锋精神。 第1课时 一、导入新课 同学们,请欣赏梨花的图片。由梨花的图片你们想到了哪些关于梨花的诗句呢? 梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。——辛弃疾《玉楼春·风前欲劝春光住》 玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。——白居易《长恨歌》 总结过渡:在不同诗句中梨花有不同的象征意义,彭荆风这篇小说的题目《驿路梨花》出自陆游诗句?悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开?。那么,本文讲述了一个怎样的故事,文中的?梨花?又有怎样的含义呢?请带着疑问快速阅读课文。 二、教学新课 目标导学一:初读课文,整体感知 概括课文讲述的一个故事。思考: (1)文中故事发生的地点是哪里? (2)文中出现了哪些人物? (3)按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表,展示文中人物与小茅屋之间的故事。 (4)以?我?和老余的所见所闻为顺序,复述故事情节。 (5)比较两种记叙顺序,思考讨论课文采用的记叙顺序有什么作用。 明确:一个故事:小说通过发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。 按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表如下: 课文记叙顺序的作用:设置悬念、引人入胜、波澜起伏。 总结过渡:从全文整体结构看,全文以?我?和老余的行踪为线索,一晚一早的所见所闻的时间顺序组织材料,采用的是顺叙,其中瑶族老人打猎迷路,夜宿茅屋,解放军盖小屋,梨花姐妹照料小茅屋又是插叙。如果从小茅屋建造和维护的过程来看,课文采用的是倒叙。

驿路梨花优秀教学 设计(教案) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

驿路梨花 【教学目标】 1.理清篇章结构。 2.分析小说中的人物形象。 3.理解小说的叙述手法及表达效果。 4.多角度分析小说的主题。 【教学重难点】 1.重点:人物形象分析; 2.难点:小说深厚的思想内蕴分析。 【课时安排】 2课时 【教学过程】 【第一课时】 一、引入新课 今天我们要学习的《驿路梨花》,是一篇小说,作者是彭荆风。(板书标题、作者。)二、问题探讨(一):结构分析 阅读小说,首先要理清小说的情节结构。本文以“我们”的行止和见闻为主线。按照你的理解,本文可以分为几个部分各部分的主要内容是什么 全文以“我”和老余的见闻为主线展开情节,可分五部分: 第一部分(1~8自然段),从开头到“这是什么人的房子呢”,“我”和老余在梨树林中发现小屋; 第二部分(9~12自然段),从“老余打着电筒走过去”到“可能是一位守山护林的老人”,小屋帮助“我们”解除了饥饿疲劳; 第三部分(13~27自然段),从“正说着”到“哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱”,“我们”和老猎人之间的误会;瑶族老人述说小屋主人名叫梨花;

第四部分(28~36自然段),从“第二天早上”到“常来照管这小茅屋”,写“我们”遇到梨花妹妹,梨花妹妹讲出小屋的来历; 第五部分(37自然段),从“我望着这群”到篇末,点名主题,收束全篇。 三、问题探讨(二):人物分析 课文中写了哪些人他们出场的顺序是怎样的他们为路边小茅屋做了些什么他们为什么要这样做呢文章在刻画这些人物是采用了怎样的手法 ①课文中写的人物及其出场顺序是:“我”和老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘、(解放军)、(梨花)。 ③课文对“我”和老余、瑶族老人、一群哈尼小姑娘的言行举止相貌进行了直接的描写,而解放军和梨花则是通过哈尼小姑娘(梨花妹妹)讲述出来的,属间接描写。 【作业布置】 将小说中哈尼族姑娘梨花妹妹讲述的“梨花姑娘”的故事写成一篇完整的文章。要求:根据原文增加具体的细节和情景,更为生动形象地表现梨花姑娘的美好品格;不少于600字。 【第二课时】 【教学过程】 一、引入新课 阅读小说,自然要重视情节、人物、环境等三个要素,也要分析小说的主题和艺术手法。本节课的主要就是分析这篇小说的主题思想和叙述手法。 二、问题探讨(一):主题思想分析 本文的主题思想是什么可以从哪些方面来分析

知识目标:了解作者,积累词语,初步感知文章的内容。 能力目标:培养学生分析理清文章写作顺序的能力。 思想教育:教育学生感受作品中体现的爱心。 教学重难点 1.了解作者,积累词语,初步感知文章的内容 2.理清文章写作的顺序 课时安排 二课时 第一课时 一、导入新课 同学们,你们喜欢春天吗?(喜欢)春天一到,万物复苏,百花竞放。不必说鲜艳如火的桃花,也不必说红粉似霞的杏花,单是那洁白胜雪的梨花,就能引起人们的天边遐思。古往今来,多少文人墨客倾其笔力,大绘春花,曾留下许多不朽的篇章。今天,我们就来一起学习当代著名作家彭荆风的──《驿路梨花》二、资料助读 彭荆风,男,汉族,1929年11月22日出生,祖籍江西萍乡,1950年加入中国共产党。原就职于成都军区创作室,任主任,职称文学创作一级,1956年加入江西省作协。1956年9月加入中国作家协会。1990年退休。 其长篇报告文学《解放大西南》获第五届鲁迅文学奖,短篇小说《驿路梨花》入选中国初中学生课本。 作者从1950年春,随军进入云南以来,三十多年大部分时间都在那里生活。作者写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时,党中央重新提出了学习雷锋。他想起了边疆许许多多朴实的人和事,想起了曾经见过的那深山大岭里的小茅屋,默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生。这篇对善良、朴实、美好歌颂的《驿路梨花》,也是让人们用过去与“文革”对比,以鞭笞丑恶。 三、预习检测 1.生字注音 陡峭.(qiào)竹篾.(miè)撵.走(niǎn)麂.子(jǐ) 恍惚 ..(huǎng hū)修葺.(qì)菌.子(jūn) 2.生词注解 驿路:又叫“驿道”,古时为传递政府文书而开辟的交通大道,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。 迷茫:广阔而看不清的样子。 恍惚:仿佛;近似。 修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。 折损:因过分尊敬使人承受不起,客套话。 照管:照看,对某个东西或物体进行管理,照顾。 四、合作探究 (一)整体感知 1.引导学生把握故事梗概,理清篇章结构。

驿路梨花 第一课时 【学习目标】 1、理清文章的线索,说出作者在顺叙中运用追溯往事这种写法的作用。 2、找出文中写梨树林和梨树花的语句,指认实写和虚写的句子,说明其作用。 3、熟记有关字词的音、形、义 【重点知识及能力讲解】 本文从“我”和老余第一天傍晚投宿写到第二天早晨,其间借人物语言两次追溯往事:一是借瑶族老人之口讲哈尼族姑娘梨花帮助过路人,二是借梨花妹妹之口讲解放军造茅屋及姐姐梨花照料小茅屋。这种在顺叙中追溯往事的写法使得文章悬念迭起,波澜起伏,收到了强烈的艺术效果。 【难点知识及能力讲解】 文中三次提到梨花,前后照应,也是本文的线索。开头的实写烘托出不平常的小茅屋,创设了优美的意境;中间写梦中的梨花,虚实映衬、交相生辉;结尾再次人花相映,歌颂了雷锋精神已在边区发扬光大,完成了主题的升华。 ●预备训练 一、根据注音写汉字 竹miè() niǎn()走 huǎnghu() jǐ()子花bàn()修qì() 二、根据意思写词语或解释词语 1、山势坡度很大,直上直下的。() 2、广阔而看不清楚() 3、闲适而自得() 4、光亮而透明() 5、修qì: 6、修长: 7、香气四溢.: 8、huǎnghu: ●课堂达标训练 一、指出下列各组拼音中错误的一项,并订正 1、A、驿(yì)路 B、晶莹(yín) C、陡峭(qiào) D、溢(yì)()() 2、A、竹篾(miè) B、简陋(luò) C、迷茫(máng) D、菌(jīn)()() 3、A、瑶(yáo)族 B、相衬(chǜn)C、恍(huǎng)惚 D、麂(jǐ)()() 二、填空 1、《驿路梨花》作者。他在本文的结尾引用了代著名诗人的诗句:“”,这句话在结构上起作用,在内容上起作用。 2、本文在结构文章,编织故事上的最大特色是;从结构上看,课文是按顺序组织材料的,但从来看,课文又是按倒叙组材的。 3、如何在顺叙中追溯往事?文章是借人物语言来达到这一目的的。 一是借之口讲述 二是借之口讲述 这样文章结构紧凑,容量很大而文字节省。

第14课驿路梨花 教学目的: 1.了解作者,积累相关语言。 2.了解记叙顺序与设置悬念的手法。 3.理解作者在文中表现的对雷锋精神的传承与发扬。 教学时间:2课时 第1课时 教学目的 1.了解作者,积累相关语言。 2.理清结构,基本理解文意,了解写作顺序。 教学内容与步骤 情景激趣: 彭荆风(1929——),靠自学成为作家。解放前只读过初中两年就因家贫失学,进报社当学徒、校对、记者、副刊编辑,在云贵高原各少数民族地区工作过多年,1957年被错划为“右派”,离开文坛22年,“文革”中坐牢7年。 《今夜月色好》获全国第八届优秀短篇小说奖;报告文学《解放大西南》获第五届鲁迅文学奖(2007—2009)。 1952年开始发表作品。大多描写边疆战斗生活和少数民族风俗人情,具有鲜明的边疆特色,受到好评。 今天我们学习的课文,是他1977年写作的表现边疆少数民族风俗人情的佳作。 探究生趣 第一步,泛读课文。指导学生阅读时,要求用[ ]标出倒叙的内容,用()标出插叙的内容,用波浪线标出设置悬念的内容,用序号标出意义段,用着重号标出表现主旨的语句,批注自己的阅读体会,列出不懂之处。 在阅读的过程中,校正读音,积累语言: 迷茫(mímáng):①广阔而看不清的样子。②形容生活或者工作不知道该如何进展,没有方向感。 恍惚(huǎng hū):①精神不集中,神志不清。②指神思不定、慌乱无主。 修葺(xiūqì):修理(建筑物)。 晶莹(jīng yíng):形容光亮而透明,多数是指露珠等球型物体。晶:光亮透明。莹:光亮透明。 驿路(yìlù):驿道。 指导学生理解课文的结构 学法指导:理解文章整体结构,要注意通过文章的结构特色、文中提示思路的词语或句子加以理解。小说的一般结构方式为开端、发展、高潮和结局。 1.抽同学叙述课文的主要内容: 2.请同学们划分段落,概括大意:

《驿路梨花》 教学目标: 1.学习略读, 快速把握文章的主要内容, 理解“梨花”的象征意思和作用。 2.理清文章思路,体会构思巧妙,设置悬念、误会使故事情节一波三折的写法。 3. 体会文章描写的朴实民风,在阅读文章的基础上,能对内容和表达有自己的心得。 4. 培养学生修身正己的公德意识。 课时:2课时 教学过程: 一、激发兴趣,导入新课 同学们,我们首先欣赏一首诗,说一说这首诗表达了作者怎样的感情。 闻武均州报已复西京 南宋陆游 白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。 胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。 列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。 悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。 这首诗最后一句“悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。”是说,可以预料到来年寒食节,祭扫宋先帝陵墓的使者,将通过梨花盛开的驿道而到达洛阳。表达了陆游听到收复西京的消息,异常高兴的心情。作家彭荆风借用这首诗的诗句“驿路梨花处处开”写了篇散文《驿路梨花》,今天我们学习这篇文章,探究彭荆风要通过“驿路梨花处处开”表达怎样的情感? 二、出示学习目标 三、汇报自学,展示自我

1、关于梨花的诗句 鸳鸯被里成双夜,一树梨花压海棠。(苏东坡.) 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。(岑参) 玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。(白居易) 梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城。(苏东坡) 红袖织凌夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。(李商隐) 砌下梨花一堆雪,明年谁此凭栏杆?(杜牧) 2、雷锋精神 雷锋(1940-1962),中国家喻户晓的全心全意为人民服务的楷模;他作为一名普通的中国人民解放军战士,在他短暂的一生中却助人无数。毛泽东主席于1963年3月5日亲笔为他题词“向雷锋同志学习”,并把3月5日定为学雷锋纪念日;一部可歌可泣的《雷锋日记》令读者无不为之动容。“雷锋精神”激励着一代又一代人学习。 3、读准下面重点词语的字音: 着(zháo)急露(lù)宿喷(pèn)香菌(jùn)子 麂( jǐ)子撵(niǎn)走修葺(qì)花丛(cóng) 晶莹(yíng)避(bì)风驿(yì)路立即(jí) 竹篾(miè) 火塘(táng) 打扰(rǎo)香气四溢(yì) 4、理解下面词语的意思: 修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。 折损:因过分尊重使人承受不起,客套话。 驿路:这里指过往行人所走的道路。 迷茫:广阔而看不清楚。 恍惚:不真切,不清楚。 香气四溢:指香气浓郁,向四面飘散。

驿路梨花-说课稿

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

14《驿路梨花》说课稿 一、教材分析与学情简析: 《驿路梨花》是人教版九年义务教育初中语文教材七年级下册第四单元的第二篇课文,文章通过记叙发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,讴歌了以梨花为代表的青年一代的优秀品质,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,歌颂了各族人民互帮互助的良好社会风貌。 《新课标》指出:要“加强对阅读方法的指导,让学生逐步学会精读、略读和浏览。”又在阶段目标中明确第二学段要“学习略读,粗知文章大意”。第二册第四单元的学习重点就是学习略读的阅读方法,粗知文章的大意,并在阅读文章的基础上,对文章的内容和表达有自己的心得。 初一下期的学生对略读有了较全面的掌握,对学习记叙文的方法也有了一定的积累。因此我强调课前预习,课上以学生阅读、讨论、感悟为主。本课我准备分两课时教学。第一课时积累词语,整体感知,培养语感;第二课时分析课文,学习写作技巧,揭示文章主题。 二、第二课时的教学设计。 下面,我着重谈谈第二课时的教学设计。 根据《初中语文教学大纲》中对“阅读和写作的要求”及“教学中要重视的问题”,结合初一学生的实际情况,我将本课时教学目标拟订如下:(媒体) 教学目标 1、知识目标 学习课文中记叙的顺序和文章在立意、构思、描写等方面的特点; 学习以花喻人,寓人于花的表现手法。 2、能力目标 通过本文的学习,培养学生在写作记叙文时合理地安排顺序,巧妙地进行构思、设置悬念,使文章引人入胜。 3、德育目标 学习助人为乐的雷锋精神。 这样确定教学目标,使传授知识、发展能力和陶冶情操紧密结合,在同一教学过程中,互相渗透,共同完成。当然,任何学科的教学活动中,总是传授知识易,培养能力难。因此,我将本课的教学重点、难点确定如下:(媒体) 教学重点、难点

《驿路梨花》说课稿 教材分析与学情简析: 《驿路梨花》是人教版九年义务教育初中语文教材第二册第四单元的第二篇课文,文章通过记叙发生在哀牢山路边一所小茅屋的故事,讴歌了以梨花为代表的青年一代的优秀品质,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根、开花、不断传扬的动人情景,歌颂了各族人民助人为乐的高尚品质。 本课我准备分两课时教学。第一课时积累词语,培养语感;了解背景,体会感情;整体感知,理清脉络。第二课时分析课文,学习写作技巧,揭示文章主题。 下面,我着重谈谈第二课时的教学设计。 根据《初中语文教学大纲》中对“阅读和写作的要求”及“教学中要重视的问题”,结合我班学生的实际情况,我将本课时教学目标拟订如下:(媒体) 教学目标 1、知识目标 。 学习课文中记叙的顺序和文章在立意、构思、描写等方面的特点;

学习以花喻人,寓人于花的象征手法。 2、能力目标 通过本文的学习,培养学生在写作记叙文时合理地安排顺序,巧妙地进行构思、设置悬念,使文章引人入胜。 3、德育目标 学习助人为乐的雷锋精神。 这样确定教学目标,使传授知识,发展能力和陶冶情操紧密结合,在同一教学过程中,互相渗透,共同完成。当然,任何学科的教学活动中,总是传授知识易,培养能力难。因此,我将本课的教学重点、难点确定如下:(媒体) 教学重点、难点 : 重点:(1)学习课文中记叙的顺序;(2)学习作者精巧的构思。 难点:体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。 教学方法:(媒体) 教为学服务,这是当前把应试教育转变为素质教育的思想。大纲强调:教学过程应突出学生的实践活动,指导学生主动地获取知识,

科学地训练技术,全面提高语文能力。据此本课采用启发式和讨论式方法教学,发挥学生的主体作用,落实“精讲、善导、引思、激趣”的八字要求,激发学生主动获取知识,培养健康情感。 “教学中要重视的问题”中指出:语文教学中要重视知识积累、感悟、熏陶和培养语感,而且要提高思想认识,陶冶道德情操,培养审美情趣。本文本质兼美,适于朗读,所以我准备采用诵读法教学,让学生在饱含深情地朗读中体悟文章的美。 诚然,如果只依靠一支粉笔一张嘴,要实现本课的教学目标绝非易事。我将采用多媒体教学手段,增强直观感,提高教学效率和教学质量,同时通过相应的画面及音效把学生带入课文所叙述的情境中去,接受美的熏陶。 陶行知先生说过:“教是为了不教。”因此,我们在教学活动中还要注意对学生的学习方法进行指导。 学法指导: ; 教学活动是教与学的双边活动,学生是学习的主人,合格的教师应把学生当作主体来看待。教学过程中,我将引导他们领悟和掌握良好的学习方法,鼓励他们运用比较法、朗读法、小组协作法等进行“探

部编版七年级下册《第14课驿路梨花》 2017年同步练习卷 一、选择题(本大题共4小题,共8.0分) 1.下列句中标点符号使用正确的一项是() A. 山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。 B. 正走着,他突然指着前面叫了起来:“看!梨花。” C. 山间的夜风吹得人脸上凉凉的;梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。 D. 我正失望的时候,突然看到了这片梨花林和这小屋,屋里有柴,有米,有水, 就是没有主人。 2.下列句子中,没有语病的一项是() A. 春节、元宵节、端午节、中秋节,每一个节日都蕴含着丰富的传统文化内涵。 B. 由于建成了公共自行车运行系统,为济宁市民“绿色出行”提供了便利条件。 C. 国务院要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,加强服务水平。 D. 如果将烟草税提高50%,可使烟民减少4900万,避免约1100万人不因吸烟死 亡。 3.下列句子语言表达得体的一项是() A. 老人路上掉了一张餐纸,清洁人员追上去说:“老家伙,你怎能乱扔垃圾?真 没素质!” B. 小刘到书店买到了梦寐以求的书,临走时,店老板说:“谢谢惠顾,欢迎下次 光临。” C. 快递员送货超时,收货人说:“你是腿短呢,还是属蜗牛的?这么老半天才把 东西送到!” D. 端午节放假,有网友发帖:“真要感谢屈原!如果没有他投江,哪来这么愉快 的假期?” 4.结合语境,将下列句子填入横线处,顺序最恰当的一项是() 有一句话说得真好:“一个人走,走得快,但是一群人走,走得远。”。 ①人生的旅途上少不了朋友,有了朋友就可以一起分享快乐、分担痛苦。 ②的确,没有人弱到不能帮助别人,也没有人强到不需要别人的帮助。 ③因为分享的快乐是加倍的快乐,而分担的痛苦却是一半的痛苦。 A. ①②③ B. ②①③ C. ③②① D. ②③① 二、现代文阅读(本大题共2小题,共60.0分) 5.阅读《驿路梨花》,完成问题。 我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。我想:“她一定是梨花。” 瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?”老人严肃地说:“我感谢你们盖了这间小草房。” 为头的那个小姑娘赶紧插手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。” 接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,

14驿路梨花 1.进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概。 2.理清文章的记叙顺序,分析、理解文章的构思特点及表达效果。 3.分析、理解“梨花”在文中的不同含义及作用,理解用《驿路梨花》作标题的妙处。 4.学习心怀善良、感恩与助人为乐的雷锋精神。 第1课时 一、导入新课 同学们,请欣赏梨花的图片。由梨花的图片你们想到了哪些关于梨花的诗句呢? 梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。——辛弃疾《玉楼春·风前欲劝春光住》 玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。——白居易《长恨歌》 总结过渡:在不同诗句中梨花有不同的象征意义,彭荆风这篇小说的题目《驿路梨花》出自陆游诗句“悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开”。那么,本文讲述了一个怎样的故事,文中的“梨花”又有怎样的含义呢?请带着疑问快速阅读课文。 二、教学新课 目标导学一:初读课文,整体感知 概括课文讲述的一个故事。思考: (1)文中故事发生的地点是哪里? (2)文中出现了哪些人物? (3)按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表,展示文中人物与小茅屋之间的故事。 (4)以“我”和老余的所见所闻为顺序,复述故事情节。 (5)比较两种记叙顺序,思考讨论课文采用的记叙顺序有什么作用。 明确:一个故事:小说通过发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。 按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表如下: 课文记叙顺序的作用:设置悬念、引人入胜、波澜起伏。 总结过渡:从全文整体结构看,全文以“我”和老余的行踪为线索,一晚一早的所见所闻的时间顺序组织材料,采用的是顺叙,其中瑶族老人打猎迷路,夜宿茅屋,解放军盖小屋,梨花姐妹照料小茅屋又是插叙。如果从小茅屋建造和维护的过程来看,课文采用的是倒叙。

第14课驿路梨花 作者彭荆风,江西萍乡人。1929年出生,1949年参军,1946年开始发表作品。1956年加入中国作家协会。著有长篇小说《鹿衔草》《断肠草》《师长在向士兵敬礼》《绿月亮》等,长篇传记文学《秦基伟将军》,长篇纪实文学《滇缅铁路祭》《挥戈落日》,短篇小说集《当芦笙吹响的时候》《佧佤部落的火把》《绿色的网》《红指甲》等,中篇小说集《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》《雾茫茫》等,散文集《泸沽湖水色》《九月衣裳》,文学评论集《彭荆风谈文学》,电影文学剧本《边寨烽火》(合作)《芦笙恋歌》(合作)等。 【文题解说】 本篇以“驿路梨花”为题,一语双关,譬喻恰切,形象鲜明,具有深刻的象征意义。引导学生在分析作品的基础上体会标题含意,培养鉴赏能力。 【创作背景】 作者从1950年春,三十多年大部分时间都在云南生活。写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时,党中央重新提出了学习雷锋。作者想起了边疆许许多多朴实的人和事,想起了他曾经见过的那深山大岭里的小茅屋,默默为小茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使作者立即拿起笔来。 第课时 导入一:引用型 [设计意图]通过连续发问,让学生在头脑中巩固诗句描绘的美景,让学生带着对梨花的赞美走进文本,增强其阅读课文的积极性。 “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”描写的是什么景物?为什么用梨花喻雪?看几张梨花的图片引入课题《驿路梨花》。 导入二:图文型 [设计意图]通过展示春天的图片,让学生在头脑中描述出春天的美丽画面,然后引出课题梨花,鼓励学生尽快走进文本,调动其阅读课文的积极性。 【在多媒体上展示春天的图片】 同学们,你们喜欢春天吗?(喜欢)春天一到,万物复苏,百花竞放。不必说鲜艳如火的桃花,也不必说红粉似霞的杏花,单是那洁白胜雪的梨花,就能引起人们的无边遐思。古往今来,多少文人墨客倾其笔力,大绘春花,曾留下许多不朽的篇章。今天,我们就来一起学习当代著名作家彭荆风的——《驿路梨花》。 一、预习展示 [设计意图]此环节旨在通过检查学生掌握字词的情况,以便于及时掌握学情,帮助学生扫清文字障碍,顺读课文。 (一)预习任务。

14《驿路梨花》课后习题参考答案 思考探究 一、下面的人物分别与小茅屋有过什么故事?谁是小茅屋的主人呢? “我”和老余瑶族老人一群哈尼小姑娘解放军战士梨花参考答案:“我”和老余:在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起修葺小茅屋,为小茅屋房顶加草,挖排水沟。 瑶族老人:打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;专门到小茅屋送粮食,方便路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。 一群哈尼小姑娘:照料小茅屋。 解放军战士:向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。 梨花:被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。 他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。 二、本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内 容分析这种写法,说说其表达效果。 参考答案:本文设置了三层悬念和两次误会。第一层悬念:“我们”正为夜晚住宿焦急时,发现小茅屋,屋里却没人没灯,由此产生“这是什么人的房子呢”的疑问。第二层悬念(第一次误会):“我们”误以为瑶族老人是主人,然而他不是,那么主人到底是谁?第三层悬念(第二次误会):“我们” 和瑶族老人误以为哈尼小姑娘是主人,然而她也不是,那么谁才是小茅屋真正的主人? 文中设置层层悬念和误会,不断推进情节发展,吸引着读者的注意力; 同时,这种写法使全文情节跌宕起伏,避免了平铺直叙,读来引人入胜。三、“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义, 并说说这几次出现对全篇结构的作用。再想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处? 参考答案:“梨花”在文中多处出现,所指不尽相同。

①“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”自然界洁白美丽的梨树林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开做铺垫。 ②“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了优美的意境。 ③“老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:‘我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。’”梨花,是哈尼小姑娘的名字。由此,景物“梨花”和人物“梨花”建立起关联。 ④“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”虚实映衬,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造一种景与人融合的意境,也表达了作者对小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生了第二个误会,推动故事情节向纵深发展。 ⑤“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起一句诗:‘驿路梨花处处开。’”充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花美人更美。“处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题。再次点题,题文相映,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。 用“驿路梨花”做标题的妙处:文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。“驿路梨花”是盛开在边疆路上的梨花,在作者笔下,这既是自然界的梨花——开满枝头,洁白如雪,香气四溢,又是梨花姑娘——助人为乐,充满朝气,淳朴热情,还是雷锋同志助人为乐精神的象征——处处盛开,生生不息,代代相传,更是边疆民族优良民风的体现——朴实热情,知恩图报,从善如流。“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然

《驿路梨花》教案 教学目标: 1.学习本篇顺叙故事波澜起伏、运用插叙表明原委和间接描写人物的写作方法。 2.体会本篇巧妙标题的深刻含意。 3.学习优秀人物向雷锋学习。 教学设想: 本篇不是从解放军盖起小屋、梨花姑娘照料小屋写起顺叙出十多年的时间跨度、直接描写解放军和梨花姑娘,而是集中在一个夜晚和早晨,按“我们”宿在小屋的得解除饥饿疲劳和见闻顺序,组织材料,结构篇章,间接描写解放军和梨花姑娘,叙中融情,叙后抒情,抒情结尾;其中两段具有插叙作用的人物语言,表明小屋的建造者和照料者,并在叙写所见所闻当中,先设置出一个悬念,穿插两个误会,步步深化悬念,最后彻底解开悬念;从而体现出了作者构思谋篇的匠心,构成了波澜起伏的故事情节和回环递进的结构形式,有力地表达了赞美青年一代学习雷锋、心灵纯美的主题。引导学生体会这种艺术形式的表现力量,达到教学目的。 本篇以“驿路梨花”为题,一语双关,譬喻恰切,形象鲜明,具有深刻的象征意义。引导学生在分析作品基础上体会标题含意,培养鉴赏能力。 本篇安排两个课时进行教学。 第一课时 教学重点: 把握故事梗概,理清篇章结构,分析梨花树林中发现小屋。 教学过程: 1.由新单元教学的开始,引出《驿路梨花》(板书课题)。 2.要求学生阅读预习提示,初步了解本篇;参看注释阅读课文,理解词、句意、全文大意。 3.引导学生读准字音。 驿:篾:陋:撵:麂:葺: 4.指定学生朗读课文。 要求读音准确,缓急得当。 5.引导学生把握故事梗概,理清篇章结构。 (1)本篇的核心事物是什么?直接描写并贯穿全篇的是什么人? 学生回答,教师明确: 本篇的核心事物是小屋,直接描写并贯穿全篇的人物是“我们”。 (2)依据“我们”的行止和见闻,本篇可以分为几个部分?各主要写出了什么? 学生回答,教师明确: 可以分为五个部分:第一部分,从开头到“这是什么人的房子呢”,主要写“我们”在梨树林中发现小屋;第二部分,从“老余打着电筒走过去”到“可能是一位守山护林的老人”,主要写小屋帮助“我们”解除了饥饿疲劳;第三部分,从“正说着”到“哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱”,主要写瑶族老人述说小屋主人名叫梨花;第四部分,从“第二天早上”到“常来照管这小茅屋”,主要写梨花之妹讲出小屋的来历;第五部分,从“我望着这群”到篇末,热情赞美,结束全篇。 6.引导学生分析第一部分(板书:梨树林中发现小屋)。 (1)本篇开篇怎样写出了什么?写这些起着什么作用?

14《驿路梨花》说课稿 一、教材分析与学情简析: 《驿路梨花》是人教版九年义务教育初中语文教材七年级下册第四单元的第二篇课文,文章通过记叙发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,讴歌了以梨花为代表的青年一代的优秀品质,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,歌颂了各族人民互帮互助的良好社会风貌。 《新课标》指出:要“加强对阅读方法的指导,让学生逐步学会精读、略读和浏览。”又在阶段目标中明确第二学段要“学习略读,粗知文章大意”。第二册第四单元的学习重点就是学习略读的阅读方法,粗知文章的大意,并在阅读文章的基础上,对文章的内容和表达有自己的心得。 初一下期的学生对略读有了较全面的掌握,对学习记叙文的方法也有了一定的积累。因此我强调课前预习,课上以学生阅读、讨论、感悟为主。本课我准备分两课时教学。第一课时积累词语,整体感知,培养语感;第二课时分析课文,学习写作技巧,揭示文章主题。二、第二课时的教学设计。 下面,我着重谈谈第二课时的教学设计。 根据《初中语文教学大纲》中对“阅读和写作的要求”及“教学中要重视的问题”,结合初一学生的实际情况,我将本课时教学目标拟订如下:(媒体) 教学目标 1、知识目标 学习课文中记叙的顺序和文章在立意、构思、描写等方面的特点; 学习以花喻人,寓人于花的表现手法。 2、能力目标 通过本文的学习,培养学生在写作记叙文时合理地安排顺序,巧妙地进行构思、设置悬念,使文章引人入胜。 3、德育目标 学习助人为乐的雷锋精神。 这样确定教学目标,使传授知识、发展能力和陶冶情操紧密结合,在同一教学过程中,互相渗透,共同完成。当然,任何学科的教学活动中,总是传授知识易,培养能力难。因此,我将本课的教学重点、难点确定如下:(媒体) 教学重点、难点

《驿路梨花》课堂教学设计 一、导入新课: 《爱莲说》中作者用出淤泥而不染的莲来象征不慕名利、洁身自好的情操;《青松》诗中诗人用傲霜斗雪的松来作为坚强、高洁的象征,假如我们要赋予梨花、不娇媚、不繁艳、洁白如雪的梨花一种象征意义,该是什么呢?学习了彭荆风的小说《驿路梨花》,也许我们会找到一种答案。 二、品味课文: (一)想象梨林之“美” 1、文中作者以优美的笔触给我们描绘了一副副美丽的景、物、人,快速自由朗读课文,发现文章的美点,以“这里的——美,你看(想)——”的句式描述出来。 2、梨林风光真是美不胜收,在你头脑中浮现了怎样的画面? 自由品读,发言。 小结:听着同学们的发言,我们眼前仿佛出现了一副副美丽的图画,谢谢你们,美的发现者。梨林美在环境清幽、美在姑娘漂亮、美在主人热情周到、美在过路人的相互关爱。 (二)理解茅屋之“爱” 1、在这梨花掩映丛中的小茅屋,它虽是孤单的,却给过路人带来了方便,带来了快乐。文中哪些人得到了这种方便? “我”和老余、瑶族老人 2、他们当时是在什么样的处境下遇着小茅屋?小茅屋条件如何?他们感受如何? (以记者采访的形式同位间进行) 3、屋虽简陋,但在当时的情况下,无不给人一种“到家了”的温馨感觉。他们享受了方便,是否一走了之,不再回头?他们是如何做的? 他们这样做很是辛苦、劳累,但他们高兴吗? 报恩是幸福的,帮助别人是快乐的。 小结:茅屋虽小,但它充满了爱,享受过它的方便的人,都尽力为它做点什么。 (三)评读文章之“新” 1、让这么多的人一一受惠,到底谁是小茅屋的主人?在判断小茅屋的主人上,“我”和老余曾出现过几次误会?是她(梨花妹妹)?是他(瑶族老人?)都不是。 2、那我们来看都是谁为小茅屋做出过贡献? 解放军建茅屋、梨花和梨花妹妹照料、瑶族老人送米、我们修葺茅屋。 3、解放军为何建茅屋?梨花和妹妹为何这样做?瑶族老人威吓?我们又为何这样做?

统编版语文七年级下册第14课《驿路梨花》 知识点+同步练习 知识点 一、作者简介 彭荆风,1929年生,江西萍乡人,作家。1955年出版短篇小说集《边寨亲人》。与人合写电影文学剧本《边寨烽火》与《芦笙恋歌》,“文革”后出版作品有长篇小说《鹿衔草》,中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》,短篇小说集《驿路梨花》等。 二、背景资料 《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。 三、理解词义 1.修葺:修理房屋。葺,用茅草覆盖房顶。 2.折损:因过分尊重使人承受不起,客套话。 3.驿路:这里指过往行人所走的道路。 4.迷茫:广阔而看不清楚。 5.恍惚:不真切,不清楚。 6.简陋:简单粗陋不完备。 7.延伸:延长伸展。 四、课文分段 第一部分(1—9):写“我”和老余在焦急地赶路之时发现了小茅屋。 第二部分(10—12):“我们”投宿小茅屋,猜测小茅屋的主人是谁。 第三部分(13—27):写瑶族老人述说小茅屋的主人是梨花。 第四部分(28—37):写梨花妹妹讲述小茅屋的来历,引用诗句点题。 五、问题归纳 1.开篇的自然环境描写有什么作用? 本题运用自然环境描写作用分析法。“挨”“延伸”“消失”由近及远,描写出了山峦的层叠和一望无际;“迷茫的暮色”又表明“我们”行进山中已经到了傍晚时候。这样描写山峦,表明时间,衬托出“我们”的焦急心情,为下文“小屋”的出现作铺垫。 2.“我们”首先看到了小屋的什么情况?产生了什么疑问?这起着什么作 用? “我们”首先看到小屋“没有灯也没有人声”,不禁产生了“这是什么人的房子呢”的疑问,设置出了第一个悬念。

14 《驿路梨花》教学设计 【教学目标】 1.学习课文中记叙的顺序;学习作者精巧的构思。 2.体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。 3.学习茅屋的主人助人为乐的雷锋精神。 【教学重点】 1.学习课文中记叙的顺序;学习作者精巧的构思。 2.学习茅屋的主人助人为乐的雷锋精神。 【教学难点】 体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。 【课文导入】 陆游有诗“驿路梨花处处开”,是梨花的美景引起了诗人的诗兴;而作家彭荆风在哀牢山的大山深处,也看到了梨花盛开的情景,在这里,他不但看到了美景,而且深受感动。他到底经历了一件什么事情?今天,我们就来学习他的小说《驿路梨花》。 【课堂环节导航】 一、出示目标 1.学习课文中记叙的顺序;学习作者精巧的构思。 2.体会文章以花喻人,寓人于花的象征手法。 3.学习茅屋的主人助人为乐的雷锋精神。 二、资料链接 1.作者简介:彭荆风,1929年生,江西萍乡人,作家。1955年出版短篇小说集《边寨亲人》。与人合写电影文学剧本《边寨烽火》与《芦笙恋歌》,“文革”后出版作品有长篇小说《鹿衔草》,中篇小说《蛮帅部落的后代》《爱与恨的边界》,短篇小

说集《驿路梨花》等。 2.背景透视:《驿路梨花》是彭荆风于1977年秋写的,当时,党中央重新提出要学习雷锋精神,作者记忆的闸门也被叩开了,他想起了许许多多边疆地区的朴实的人和事,想起了那深山大岭里供旅人方便的小茅屋,想起了默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一股无形的力量迫使彭荆风拿起笔来,写就了《驿路梨花》。 3.相关资料:哈尼族大多居住在海拔800至2500米的山区,主要从事农业,梯田稻作文化尤为发达。千百年来,面对高山峡谷的生存空间,哈尼人民创造、总结出一套垦种梯田的丰富经验。他们根据不同的地形、土质修堤筑埂,利用“山有多高,水有多高”的自然条件,把终年不断的山泉溪涧,通过水笕沟渠引进梯田。到了初春,形状各异的大小梯田盛满清泉,在明媚的阳光下,山风微吹,波光粼粼;三四月间,层层梯田青翠欲滴,宛如一块块绿色壁毯;夏末秋初,稻谷成熟,放眼望去,一片金黄。这简直就是一幅变化奇巧、简朴秀美的水墨画。 三、预习反馈 1.读一读字音,注意读准字音。 2.写一写字形,指导学生识记生字。 3.记一记词义。 四、初读感知 (一)带着问题读课文。

《驿路梨花》教学实录 时间:一课时 上课,师生问好。 师:同学们,假如你正走在望不到尽关的深山老林里,此时,你已精疲力竭,干渴难熬。要是能有水喝该多好呀!就在这时——你突然发现前硕不无这处不一口井,于是甩掉包裹,不顾一切的奔了过去。——哇,一竹筒清凉的甘泉就放在井边。正当你低关喝水时。却发现旁边写有这样几句话:“这是一筒引水,请将它放在汲水器里,打上水后再渴。别忘了留下引水再离去,否则,后面垢人就喝不到水了。”一边是解渴的清泉,一边是为了后人的方便,此时此刻,筋疲力尽的你会怎么选择? 生:我选择后者,因为做人不能只想自己。 (其他学生也踊跃发言表示要选择后者) 师:说的真好。从这几个同学垢发言中,我看到了咱班同学朴实、美好的心灵。老师很感动,因为大家懂得做从之本。今天,我们来学习一个故事,题目是《驿路梨花》,是当代作家彭荆风写的。我们来看一下这是一个什么故?故事中的人们是怎么做的。 (板书:驿路梨花一个故事) 师:首先请大家明确两个学习重点:1、学习本文精巧的构思;2、学习文中主人公助人为乐的优秀品质。(板忆:1、精巧构思;2、助人为乐)

师:请同学们听老师朗读课文,整体感知后用自己的话把课文里的故事概述下来。(师配乐背诵全文)(一生复述) 师:这们同学的语言很简练。还是这些内容。如果按照时间先顺序概述,应该怎么说? 生:十几年前解放军路过这里学雷锋建起小茅屋,哈尼小姑娘梨花照料小茅屋,梨花出嫁后,梨花妹妹接着照料小茅屋,瑶族老人借住并送米,“我们”路过住宿。 师:语言更简练。老师有个问题这篇文章所写的故事时间跨度大,前后延续了十多年,作者为什么不按时间顺序写? 生:我认为如果按时间顺序写就太平淡了,也不吸引人。 师:对。俗话说,“文似看山不喜平”(板忆并画山的简笔画)如果大山没有峰棱,没有起伏,就不会有苏轼“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的千古侍句。在我国古代,如果有人因为一篇好文章考取了状元,人们就说是天上的“文曲星”下凡。这里的“文曲”大家明白吗?“曲”就是曲折、起伏、有悬念才吸引人,才是好的文章。在这篇文章中,主要表现在两个方面军——二次误会、三个悬念。请同学们快速读课文,先找出无次误会,看一看在哪些段落中。 (板书:二次误会三个悬念) 生读课文。 生:第一次误会在13和14两段,第二次误会在30——32段。 师:请读一下吧。