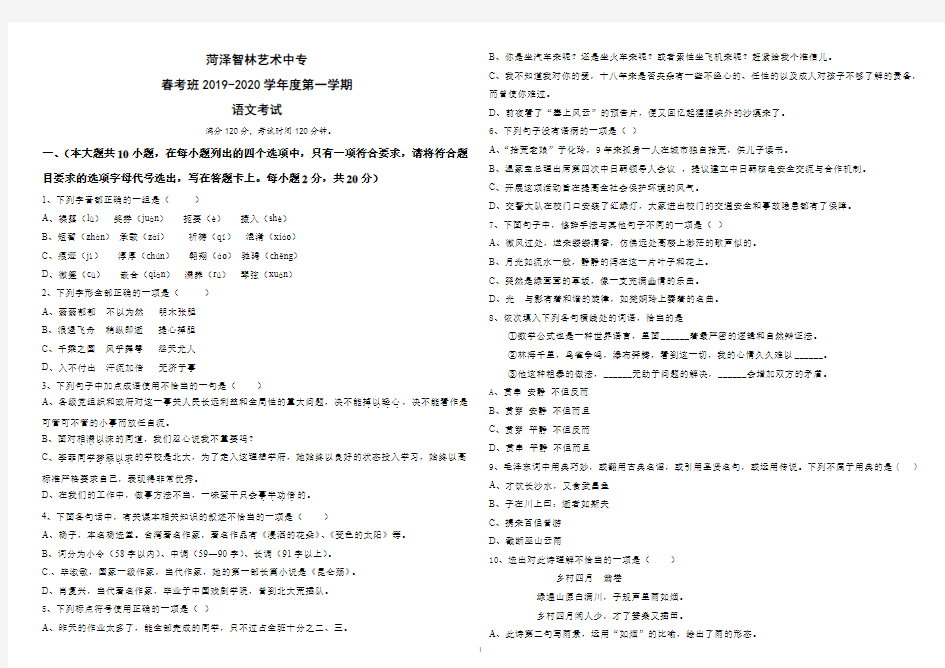

菏泽智林艺术中专

春考班2019-2020学年度第一学期

语文考试

满分120分,考试时间120分钟。

一、(本大题共10小题,在每小题列出的四个选项中,只有一项符合要求,请将符合题目要求的选项字母代号选出,写在答题卡上。每小题2分,共20分)

1、下列字音都正确的一组是()

A、裸露(lù)奖券(juàn)扼要(è)摄入(shè)

B、短暂(zhàn)承载(zài)祈祷(qí)混淆(xiáo)

C、痕迹(jì)淳厚(chún)翱翔(áo)驰骋(chěng)

D、微蹙(cù)嵌合(qiàn)濡养(rú)琴弦(xuán)

2、下列字形全部正确的一项是()

A、蓊蓊郁郁不以为然明木张胆

B、浪遏飞舟稍纵即逝提心掉胆

C、千乘之国风乎舞雩怨天尤人

D、入不付出汗流加倍无济于事

3、下列句子中加点成语使用不恰当的一句是()

A、各级党组织和政府对这一事关人民长远利益和全局性的重大问题,决不能掉以轻心

....,决不能看作是可管可不管的小事而放任自流。

B、面对相濡以沫

....的同道,我们忍心说我不重要吗?

C、李菲同学梦寐以求

....的学校是北大,为了走入这理想学府,她始终以良好的状态投入学习,始终以高标准严格要求自己,表现得非常优秀。

D、在我们的工作中,做事方法不当,一味蛮干只会事半功倍

....的。

4、下面各句话中,有关课本相关知识的叙述不恰当的一项是()

A、杨子,本名杨选堂。台湾著名作家,著名作品有《浸洒的花朵》、《变色的太阳》等。

B、词分为小令(58字以内)、中调(59—90字)、长调(91字以上)。

C.、毕淑敏,国家一级作家,当代作家,她的第一部长篇小说是《昆仑殇》。

D、肖复兴,当代著名作家,毕业于中国戏剧学院,曾到北大荒插队。

5、下列标点符号使用正确的一项是()

A、昨天的作业太多了,能全部完成的同学,只不过占全班十分之二、三。

B、你是坐汽车来呢?还是坐火车来呢?或者索性坐飞机来呢?赶紧给我个准信儿。

C、我不知道我对你的爱,十八年来是否夹杂有一些不经心的、任性的以及成人对孩子不够了解的责备,而曾使你难过。

D、前夜看了“塞上风云”的预告片,便又回忆起猩猩峡外的沙漠来了。

6、下列句子没有语病的一项是()

A、“拾荒老娘”于化玲,9年来孤身一人在城市独自拾荒,供儿子读书。

B、温家宝总理出席第四次中日韩领导人会议,提议建立中日韩核电安全交流与合作机制。

C、开展这项活动旨在提高全社会保护环境的风气。

D、交警大队在校门口安装了红绿灯,大家进出校门的交通安全和事故隐患都有了保障。

7、下面句子中,修辞手法与其他句子不同的一项是()

A、微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

B、月光如流水一般,静静的泻在这一片叶子和花上。

C、突然是绿茸茸的草坂,像一支充满幽情的乐曲。

D、光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

8、依次填入下列各句横线处的词语,恰当的是

①数学公式也是一种世界语言,里面______着最严密的逻辑和自然辩证法。

②林海千里,鸟雀争鸣,瀑布奔腾,看到这一切,我的心情久久难以______。

③他这种粗暴的做法,______无助于问题的解决,______会增加双方的矛盾。

A、贯串安静不但反而

B、贯穿安静不但而且

C、贯穿平静不但反而

D、贯串平静不但而且

9、毛泽东词中用典巧妙,或翻用古典名谣,或引用圣贤名句,或运用传说。下列不属于用典的是( )

A、才饮长沙水,又食武昌鱼

B、子在川上曰:逝者如斯夫

C、携来百侣曾游

D、截断巫山云雨

10、选出对此诗理解不恰当的一项是()

乡村四月翁卷

绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

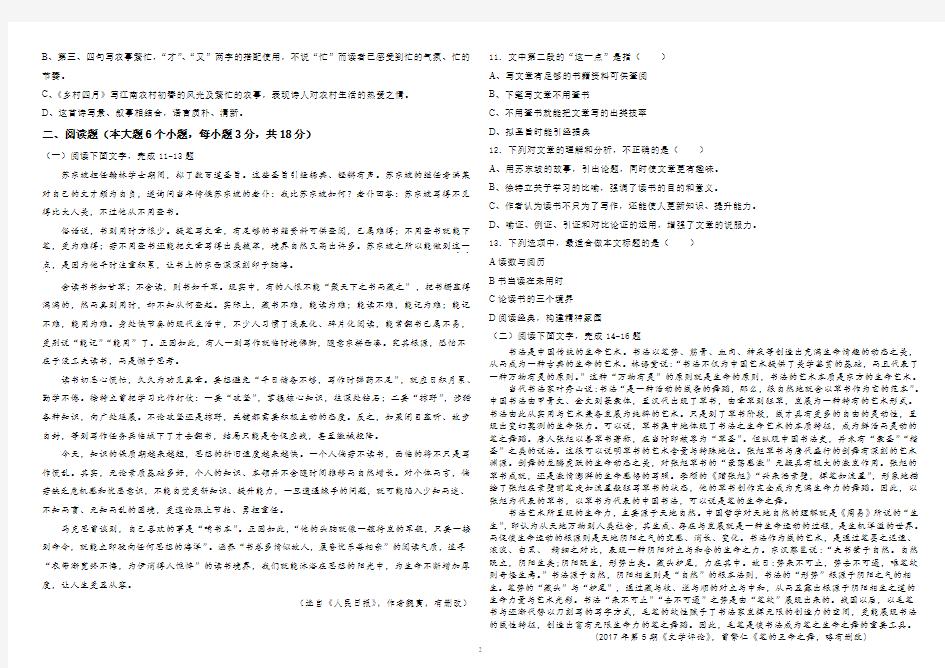

A、此诗第二句写雨景,运用“如烟”的比喻,绘出了雨的形态。

B、第三、四句写农事繁忙,“才”、“又”两字的搭配使用,不说“忙”而读者已感受到忙的气氛、忙的节奏。

C、《乡村四月》写江南农村初春的风光及繁忙的农事,表现诗人对农村生活的热爱之情。

D、这首诗写景、叙事相结合,语言质朴、清新。

二、阅读题(本大题6个小题,每小题3分,共18分)

(一)阅读下面文字,完成11-13题

苏东坡担任翰林学士期间,拟了数百道圣旨。这些圣旨引经据典、铿锵有声。苏东坡的继任者洪某对自己的文才颇为自负,遂询问当年侍候苏东坡的老仆:我比苏东坡如何?老仆回答:苏东坡写得不见得比大人美,不过他从不用查书。

俗话说,书到用时方恨少。提笔写文章,有足够的书箱资料可供查阅,已属难得;不用查书就能下笔,更为难得;若不用查书还能把文章写得出类拔萃,境界自然又高出许多。苏东坡之所以能做到这一

..点.,是因为他平时注重积累,让书上的东西深深刻印于脑海。

会读书书如甘草;不会读,则书如干草。现实中,有的人恨不能“聚天下之书而藏之”,把书橱塞得满满的,然而真到用时,却不知从何查起。实际上,藏书不难,能读为难;能读不难,能记为难;能记不难,能用为难。身处快节奏的现代生活中,不少人习惯了浅表化、碎片化阅读,能常翻书已属不易,更别说“能记”“能用”了。正因如此,有人一到写作就临时抱佛脚,随意东拼西凑。究其根源,恐怕不在于没工夫读书,而是懒于思考。

读书切忌心慌忙,久久为功见真章。要想避免“平日储备不够,写作时弹药不足”,就应日积月累、勤学不倦。徐特立曾把学习比作打仗:一要“攻坚”,掌握核心知识,往深处钻石;二要“掠野”,涉猎各种知识,向广处延展。不论攻坚还是掠野,关键都需要积极主动的态度。反之,如果闭目塞听、故步自封,等到写作任务兵临城下了才去翻书,结局只能是仓促应战,甚至缴械投降。

今天,知识的保质期越来越短,思想的折旧速度越来越快。一个人倘若不读书,面临的将不只是写作慌乱。其实,无论素质基础多好,个人的知识、本领并不会随时间推移而自然增长。对个体而言,倘若缺乏危机感和忧患意识,不能自觉更新知识、提升能力,一旦遭遇棘手的问题,就可能陷入少知而迷、不知而盲、无知而乱的困境,更遑论跟上节拍、勇担重任。

马克思曾谈到,自己喜欢的事是“啃书本”。正因如此,“他的头脑就像一艘待发的军舰,只要一接到命令,就能立即驶向任何思想的海洋”。涵养“书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲”的阅读气质,追寻“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的读书境界,我们就能沐浴在思想的阳光中,为生命不断增加厚度,让人生更显从容。

(选自《人民日报》,作者魏寅,有删改)11.文中第二段的“这一点”是指()

A、写文章有足够的书籍资料可供查阅

B、下笔写文章不用查书

C、不用查书就能把文章写的出类拔萃

D、拟圣旨时能引经据典

12.下列对文章的理解和分析,不正确的是()

A、用苏东坡的故事,引出论题,同时使文章更有趣味。

B、徐特立关于学习的比喻,强调了读书的目的和意义。

C、作者认为读书不只为了写作,还能使人更新知识、提升能力。

D、喻证、例证、引证和对比论证的运用,增强了文章的说服力。

13.下列选项中,最适合做本文标题的是()

A读数与阅历

B书当读在未用时

C论读书的三个境界

D阅读经典,构建精神家园

(二)阅读下面文字,完成14-16题

书法是中国传统的生命艺术。书法以笔势、筋骨、血肉、神采等创造出充满生命情趣的动态之美,从而成为一种古典的生命的艺术。林语堂说:“书法不仅为中国艺术提供了美学鉴赏的基础,而且代表了一种万物有灵的原则。”这种“万物有灵”的原则就是生命的原则,书法的艺术本质是东方的生命艺术。

当代书法家叶秀山说:书法“是一种活动的线条的舞蹈,那么,很自然地就会以草书作为它的范本”。中国书法由甲骨文、金文到篆隶体,至汉代出现了草书,由章草到狂草,发展为一种特有的艺术形式。书法由此从实用与艺术兼备发展为纯粹的艺术。只是到了草书阶段,线才具有更多的自由的灵动性,呈现出变幻莫测的生命张力。可以说,草书集中地体现了书法之生命艺术的本质特征,成为鲜活而灵动的笔之舞蹈。唐人张旭以善草书著称,在当时即被尊为“草圣”。但纵观中国书法史,并未有“隶圣”“楷圣”之类的说法。这很可以说明草书的艺术含量与特殊地位。张旭草书与唐代盛行的剑舞有深刻的艺术渊源。剑舞的龙腾虎跃的生命动态之美,对张旭草书的“豪荡感激”无疑具有极大的激发作用。张旭的草书成就,还是激情澎湃的生命感悟的写照。李颀的《赠张旭》“兴来洒素壁,挥笔如流星”,形象地描绘了张旭在素壁前笔走如流星般狂写草书的状态,他的草书创作完全成为充满生命力的舞蹈。因此,以张旭为代表的草书,以草书为代表的中国书法,可以说是笔的生命之舞。

书法艺术所呈现的生命力,主要源于天地自然。中国哲学对天地自然的理解就是《周易》所说的“生生”,即认为从天地万物到人类社会,其生成、存在与发展就是一种生命运动的过程,是生机洋溢的世界。而促使生命运动的根源则是天地阴阳之气的交感、消长、变化。书法作为线的艺术,是通过笔墨之迟速、浓淡、白黑、精细之对比,表现一种阴阳对立与和合的生命之力。东汉蔡邕说:“夫书肇于自然。自然既立,阴阳生矣;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在其中。故日:势来不可止,势去不可遏,唯笔软则奇怪生焉。”书法源于自然,阴阳相生则是“自然”的根本法则,书法的“形势”根源于阴阳之气的相生。笔势的“藏头”与“护尾”,通过藏与收、逆与顺的对立与中和,从而显露出根源于阴阳相生之道的生命力量与艺术光彩。书法“来不可止”“去不可遏”之势是由“笔软”展现出来的。战国以后,以毛笔书与还渐代替以刀刻写的写字方式,毛笔的软性赋予了书法家发挥无限的创造力的空间,更能展现书法的线性特征,创造出富有无限生命力的笔之舞蹈。因此,毛笔是使书法成为笔之生命之舞的重要工具。

(2017年第5期《文学评论》,曾繁仁《笔的王命之舞,略有删改)

14、下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是 ( )

A.林语堂认为书法为中国艺术提供了美学鉴赏的基础,代表了万物有灵魂。

B.叶秀山以为草书自然而然地就会使书法成为种活动的线条的舞蹈范本。

C.《赠张旭》中“如流星”的比喻,赞美了张旭的草书就是充满生命力的舞蹈。

D.“生生”指万物至人类社会的生成、存在与发展是一种生命运动的过程,生机洋溢。

15、下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是 ( )

A. 第一段运用了引证法,林语堂之语的第二句,与上文所说“充满生命情趣的动态之美”形成了内容的呼应。

B.第二段运用张旭事例来论证草书集中地体现了书法之生命艺术的本质特征,成为鲜活而灵动的笔之舞蹈。

C.第三段结合说理和引用论证主要论述了毛笔书写逐渐代替以刀刻写,创造出富有无限生命力的笔之舞蹈。

D.对于书法美学,文章先阐述其艺术的本质,接着分析体现其本质特征的字体,最后梳理其艺术生命力的源泉。

16.根据原文内容,下列说法不正确的一项是 ( )

A.书法从甲骨文、金文到篆隶体草书,从章草到狂草,最终成为一种纯粹的艺术。

B.如果没有剑舞的龙腾虎跃的生命动态之美,就无法激发张旭草书的“豪荡感激”。

C.阴阳相生可谓“自然”的根本法则,并且,书法的“形势"源于阴阳之气的相生。

D.毛笔之所以是使书法成为笔之生命之舞的重要工具,是因为毛笔有软性的特点。

三、阅读下面的文言文,完成17-19题。(共9分)

子路、曾晳、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾却也。’如或知尔,则何以哉?”子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

17.下列四句中有关加点字的解释,错误的一项是()

A.子路、曾晳、冉有、公西华侍坐

..侍奉

B.居.则曰闲居

C.如或知.尔了解

D.以吾一日长.乎尔成长

18.下列各组句子中,加下点字的意义和用法不相同的是()

A.以吾一日长乎.尔生乎吾前,其闻道也固先乎.吾

B.以.吾一日长乎尔毋吾以.也

C.如.或知尔如.其不才,君可自取

D.如或.知尔人固有一死,或.重于泰山,或轻于鸿毛

19.下列加点字的读音是

①子路率.尔而对曰( )

②千乘.之国,摄乎大国之间( )

③比.及三年,可使有勇( ) 四.根据要求做题(13分)

20.将上述文言文中划横线的句子翻译成现代汉语。(3分)

千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑。

21.在下列横线上,补全名言名句。(2分)

①逝者如斯夫,。②,极目楚天舒。

22.默写《沁园春·长沙》(8分)

要求:字体工整,卷面整洁。(注明作者)

五.现代文阅读(15分)(本大题5个小题,共15分)

父亲还债

佛刘

我和父亲是在晚上到达县城的。刚一走出车站,父亲就说,你哥来接咱们了。我张望了半天,也没看见哥哥。父亲用手指了指前面,我又仔细地瞄了半天

....,才发现不远处冲我们挥手的那个人就是哥哥。

哥哥很高兴,一边从父亲的手里接过行李,一边对我笑了笑,我发现哥哥老了,其实用“老”来形容显然是过分的,可是我的35岁的哥哥真的老了。

哥哥的头发很乱,脸很黑,与我比起来,简直是两个世界的人。

父亲曾告诉我,农闲之余,哥哥会在火车站拉拉客人,挣点零花钱。

只陌生了一会儿,家就是原来熟悉的家了,我说,哥老了,刚才差一点认不出来了。父亲不说话,只是默默地抽着我给他买的烟。

其实,哥哥只比我大4岁,从小就是我的学习榜样。他考第一名的时候,我还穿开裆裤乱跑呢;他当少先队大队长的时候,我才刚刚走进校园。但初中毕业时,哥哥没发挥好,没有考上县里的重点高中。父亲说,鸡窝里飞不出金凤凰,也别费那劲,种地得了。哥哥痛苦了好几天,我看见他在夜里翻来覆去,长吁短叹。后来哥哥把他那些课本放进一个大纸箱里,算是了结了过去的一段时光。而我就不同了,时隔几年,虽然我也像哥哥一样没有考上县里的重点高中,但我坚持要上学,并誓言和反对的父亲斗争到底。两军相遇勇者胜,话是这么说,可要不是哥哥在一边旁敲侧击,我想顽固的父亲是不会妥协的。我又复读了一年,顺利地考上了县高中,三年后又一举中的,考上了大学。

我清楚地记得那时的父亲掉泪了,那是我第一次看见他在一家人面前掉眼泪,眼泪代表了一种幸福一种骄傲。哥哥也是高兴的,可在他幽暗的眼神里,我分明看到了失落和焦躁。

现在我在省城有了自己的房子,这次带父亲进了省城,他算是开了眼界。

父亲说,外面的世界就是好啊!

我说,那你们就搬过来一起住吧。

那你哥嫂,还有孩子怎么办?

您看您都多大年纪了,还替他们着想。

活一天就得想一天,谁让我养了你们俩。

我默然。我知道,对哥哥的务农,他多少是有一些悔意的。其实哥哥从来没和父亲争论过,只是有一次哥哥对我说,你说咱家要是出了两个大学生,咱爹会是什么样?我说,那还不得高兴疯了。哥哥说,你错了,要是真出两个大学生,得累死他。我看着一脸平静的哥哥,突然有一丝愧疚。

现在,哥哥“老了”,尽管他不会承认,但是有我在眼前,他会永远有一面镜子,他的世界里没有灯红酒绿,没有车水马龙。他的眼前是大片的庄稼地,衰老的父母,年幼的儿子,当然可能还有一个愿望,那就是让儿子实现他没有实现的梦想。

父亲也老了,他的固执变成了沉默,他的目光超过那些玉米地,看到了另一个世界,那个世界让他心事重重。

在家呆了一个星期,临走前那天晚上,父亲深情凝重地喊住我,说,你跟我来。在没人的房屋后面,父亲垂下眼帘,对我说,老二,爹想求你一件事。父亲的声音很小,小到我用心才可以听出,他一辈子头一次用一个“求”字来跟他的儿子说话。我说,爹,你怎么了?父亲重重地叹了口气,说,你以后能不能在城里给你侄子找个学校,这是一万块钱。父亲费力地从口袋里掏出一个红布包。这事我和你娘都商量好了,先别让你哥知道,你也别说当爹的偏心眼,你哥这辈子就这样了,可你侄子不能再这样了——就算是你爹还你哥的债了。

我看着父亲苍老的脸颊,心里忽然涌起一阵热浪。我把钱又放回父亲的口袋。我什么也没说,只是重重地点了一下头,又点了一下头。

(选自《读者》,有删改)23.分析第一段中加点词语的表达效果。(2分)

24.根据文中画线内容,概括哥哥具有的美德。(3分)

25.如何理解“父亲还债”?(3分)

26.简要分析最后一段“我”的心理活动。(3分)

27.如果没有亲情滋养,不会有“我”现在的一切,请谈谈读完本文后的感受。(4分)六.作文(45分)

28.阅读下面材料,按要求作文。

中国的教育家孟轲说:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

法国的小说家巴尔扎克说:“苦难对于天才是块垫脚石,对于能干的人是财富,对于弱者是一个万丈深渊。”请以“苦难”为话题,写一篇作文。

注意:①立意自定;②文体自选;③题目自拟;④不少于700字。