1.幼儿教育心理学必然涉及的三大变量

①幼儿学习者;②幼儿教育者;③环境与教学。

2.幼儿教育心理学的任务:

①揭示幼儿学习特点与有效教学的规律;

②形成有中国特色的幼儿教育心理学理论;

③科学指导幼儿园教师的教学实践。

3.智力的本质:

①智力是有机体适应周围环境的基本生命机能;

②儿童的智力起源于他们的动作或行为;

③智力的发展是认知失衡引起有机体主动建立新的认知结构以适应环境的结果。

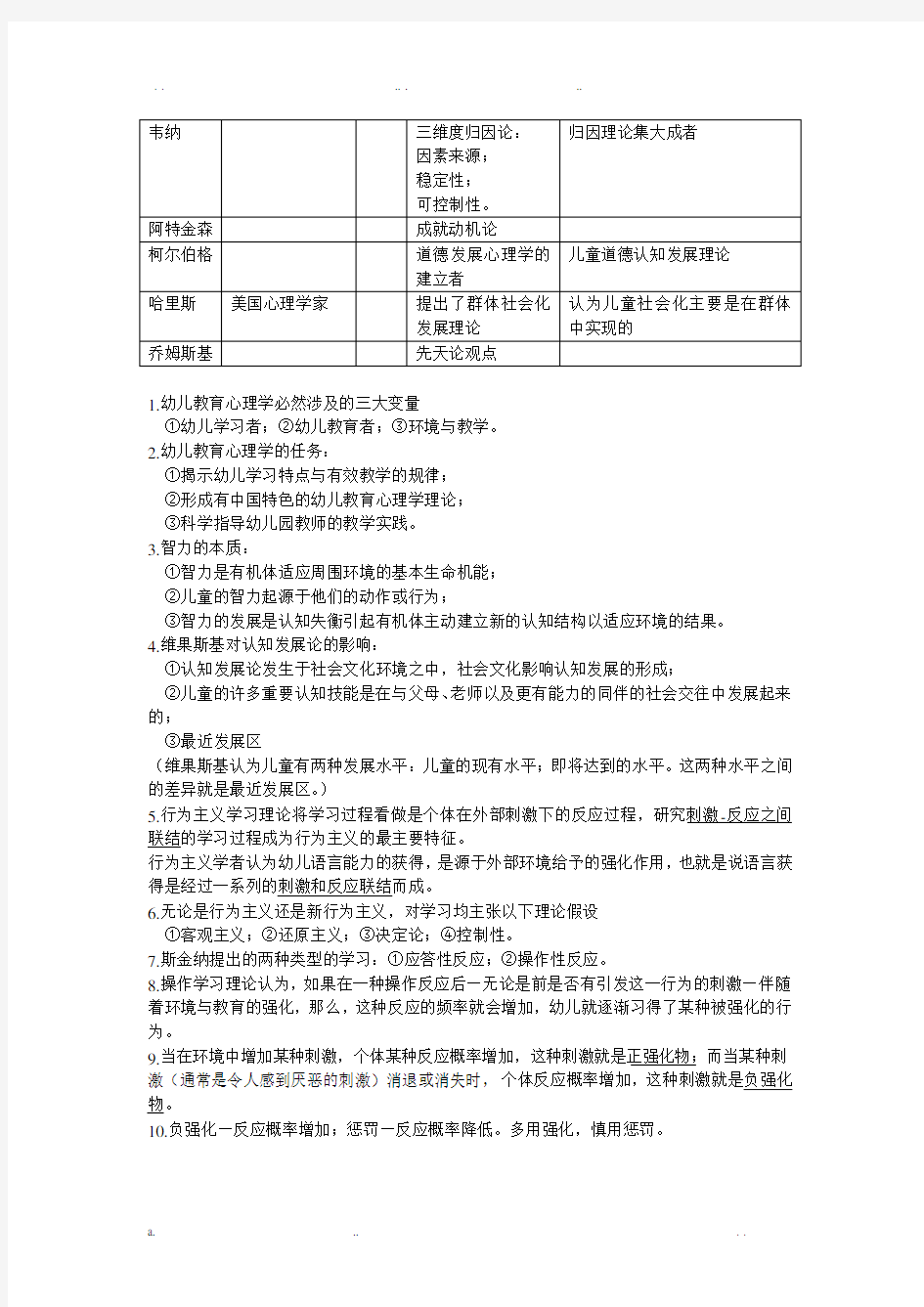

4.维果斯基对认知发展论的影响:

①认知发展论发生于社会文化环境之中,社会文化影响认知发展的形成;

②儿童的许多重要认知技能是在与父母、老师以及更有能力的同伴的社会交往中发展起来的;

③最近发展区

(维果斯基认为儿童有两种发展水平:儿童的现有水平;即将达到的水平。这两种水平之间的差异就是最近发展区。)

5.行为主义学习理论将学习过程看做是个体在外部刺激下的反应过程,研究刺激-反应之间联结的学习过程成为行为主义的最主要特征。

行为主义学者认为幼儿语言能力的获得,是源于外部环境给予的强化作用,也就是说语言获得是经过一系列的刺激和反应联结而成。

6.无论是行为主义还是新行为主义,对学习均主张以下理论假设

①客观主义;②还原主义;③决定论;④控制性。

7.斯金纳提出的两种类型的学习:①应答性反应;②操作性反应。

8.操作学习理论认为,如果在一种操作反应后—无论是前是否有引发这一行为的刺激—伴随着环境与教育的强化,那么,这种反应的频率就会增加,幼儿就逐渐习得了某种被强化的行为。

9.当在环境中增加某种刺激,个体某种反应概率增加,这种刺激就是正强化物;而当某种刺激(通常是令人感到厌恶的刺激)消退或消失时,个体反应概率增加,这种刺激就是负强化物。

10.负强化—反应概率增加;惩罚—反应概率降低。多用强化,慎用惩罚。

11.班杜拉的认知行为主义的新理论模式:

①观察是学习的一个主要来源(参考替代学习,替代强化)

②观察榜样行为的结果可能产生不同的学习效应

③观察学习是规律和创造性行为的主要来源

12.行为主义的教学方法在促进幼儿学习中的运用

A.程序教学:①小步递进原则;②积极反应原则;③及时强化原则;③自定步调原则。

B.应用行为分析:

①首先,教师确定幼儿需要改进的行为(所确定的目标行为是容易观察的而且发生频率较

高)

②其次,确定这名幼儿表现出行为的周期,通常称为基线。

③最后,教师采取矫正措施,也就是幼儿每次表现出正确行为时所接受到的强化措施。

(矫正过程分为:确定后援强化物、代币及行为契约;实施过程记录。)

13.人本主义学者指出

①学习的目的是让儿童更好的感受自己、接纳自己。

②为了实现这个目标,人本主义学习理论提出以下观点:首先,教师要接纳每一个儿童,把每个儿童都看做是独特的,他们有不同的情感和看法。

③其次,教师要帮助儿童认识到自己与他人都是有价值、有能力的个体,每个儿童都能以自己独特的学习方式来学习。

④最后,每个儿童都有极大的学习潜能,教师的作用在于帮助、引导儿童发掘自身的学习潜能。

14.罗杰斯的个人中心学习理论与以幼儿为中心的学习

罗杰斯关于学习的基本主张:

(1)人类生来就有学习的潜能

(2)在安全氛围中的学习效果最好

(3)涉及学习者个体因素(包括情感与理智)的学习最持久、深刻

(4)意义学习大多数是做中学

(5)幼儿的意义学习包括四个要素:

①学习具有个人参与性;

②学习应成为自我发起的行为

③学习是全方位的

④学习应以儿童的自我评价为主

15.(人本主义教学方法在幼儿学习中的运用)非指导性教学认为,儿童不是被动、被迫、消极的接受学习者,不是被教师操纵与控制的客体。教师应该与儿童形成平等的对话关系、而不是作为权威者、评判者来要求儿童必须接受其指导。

16.皮亚杰的建构思想主要是从个体的角度出发的,因而也被称为个体建构主义。

17.一些认知主义学者认为儿童的学习就是获取、保持、加工信息的过程。

19.奥苏贝尔的意义学习理论与幼儿的概念学习

奥苏贝尔认为,意义学习就是新知识与学习者原有的认知结构之间建立非随意性和非临时性的关系,这也是区分意义学习和机械学习的主要标准。

他认为意义学习有两条标准:

①新知识必须与学习者认知结构中的已有经验发生非临时性的联系,即实质性的联系。

②新旧知识经验之间必须形成非随意性的关系,即新知识与原有认知结构中的有关经验在某种合理的或逻辑基础上形成联系。

他进一步指出了意义学习所需要的外部条件和内部条件:

①外部条件主要指意义学习的材料,必须合乎这种非随意性和非临时性联系的标准。也就是说,学习材料必须具有内在逻辑性。这种逻辑性指的是材料本身与人类学习能力范围内的有关概念可以建立逻辑体系。

②内部条件包括:学习者必须有意义学习的倾向,即学习者积极主动地把新知识与原有认知结构中的相关经验加以联系的倾向性;学习者的认知结构中必须有相关的经验,以便与新知识发生合乎逻辑的联系;学习者必须积极主动地使这种具有潜在意义的新知识与其原有认知结构中的相关经验发生相互作用。

无论接受学习还是发现学习,都有可能是机械的,也都有可能是有意义的。

20.布鲁纳的发现学习论与幼儿的发现学习(共五点)

布鲁纳主张的最佳学习方式:

①他认为,儿童学习和掌握一般原理规则与知识技能固然重要,但更为重要的是要发展积极的学习态度与能力,即探索新情境、新问题的学习态度,作出假设,推测关系,应用于实践的能力,为解决新问题或发现新事物的探究态度。

②他主张,教师的任务主要不是传授知识,而是让儿童进行发现学习。

布鲁纳的发现法有几个特点:

①强调幼儿的探索学习过程;②强调直觉思维在发现学习中的价值;③强调学习的内在动机。

21.建构主义对学习的基本主张:

①如何看待知识—知识是生成的;

②如何看待学习者—幼儿是有主体性的;

③如何看待学习过程—学习是主动建构的。

22.建构主义的教学方式:

①随机通达教学;②抛锚式教学(情景教学);——基于个人建构理论。

③支架式教学;——基于社会建构理论。

24.幼儿多动症一般有以下表现:

①活动过多;②注意力集中困难;③情绪不稳定,任性冲动;④学习困难。

25.学习困难是指儿童智力正常,但因各类精神卫生问题引起学业失败。

26.婴儿学习的主要方式(特点):

①习惯化与去习惯化(判断婴儿是否学会的标准);

②经典条件作用;③操作条件作用;④模仿。

27.幼儿学习的主要方式(特点):

①观察模仿学习;②操作学习;③语言理解的学习;

④综合性的学习方式;⑤交往中的学习;⑥游戏活动。

28.幼儿学习的主要特点:

①容易被扼杀的学习主动性;

幼儿的学习主动性表现为:好奇;好问;好探究;好模仿。

②从兴趣出发的学习积极性;

③学习的无意性和内隐性;

④经验与体验作用的显著性;

⑤语言指导下的直观形象性;

⑥对环境的极大依赖性;

⑦不容忽视的个别差异性。

29. 高

低中高

激发水平

动机激发水平与实际表现之可能关系

30.班杜拉认为儿童对自我能力的正确感知与评估来自四方面的经验:

①直观经验;②替代经验;③间接经验;④身心状况。

31.(成就动机论)

追求成就的倾向=成就动机x成功可能性x成功的诱因值

Ts = Ms x Ps x Is

避免失败的倾向=避免失败的动机x失败的可能性x失败的消极诱因值

Taf = Maf x Pf x If

成就动机=追求成功的倾向—避免失败的倾向

Ta=(Ms x Ps x Is)—(Maf x Pf x If)

32.期望理论

动机=估计成功的概率x 成功的诱因价值

M=PS x IS

33.(非重点)

幼儿学习动机分类:①普遍型学习动机与偏重型学习动机;②内在动机与外在动机。

幼儿学习动机内容:①好奇;②兴趣;③诱因。

幼儿学习动机的主要特征:

①内在动机以好奇与兴趣为主;

②外在动机逐渐增长;

③较稳定的学习成败归因的形成。

34.培养幼儿学习动机的有效方法

①设置“问题情境”,激发幼儿的认知兴趣与求知欲;

②重视幼儿学习活动中的游戏动机;

③为幼儿学习创设安全、开放、温馨的氛围;

④让幼儿体验学习的成功与快乐;

⑤运用适宜反馈激发幼儿的学习动机。

35.迁移可理解为“一种学习对另一种学习的影响”。

从迁移向度来说,迁移既可以是顺向的,即先前学习对后继学习的影响,称为顺向迁移;也可以是逆向的,即后继学习对先前学习的影响,称为逆向迁移。

从迁移的效果来看,它可以是积极的,称为正迁移;也可以是消极的,称为负迁移。

36.迁移理论与幼儿学习的迁移

①形式训练说沃尔夫官能心理学

②相同要素说桑代克

③概化理论贾德

37.(非重点)

A.促进幼儿学习的迁移

①关注情感因素对幼儿学习迁移的影响;

②幼儿学习迁移离不开具体事物的支持;

③丰富幼儿的日常生活,使其在学习中发生迁移;

④提高幼儿的分析与概括能力。

B.个别差异指幼儿在幼儿园学习与教学情景下,在智力、能力、性别、学习方式以及学习志向水平等方面的差异。

38.幼儿学习中的差异主要有:

①学习能力差异;②学习方式差异;③认知方式差异;④性别差异。

39.加德纳的多元智能理论反映了儿童在智能方面的差异。

他的研究指出,每个人至少有7种智力中心(相对独立起作用):

①语言智力(语文能力);

②逻辑或数学智力;

③音乐智力;

④空间或视觉智力;

⑤运动或身体智力;

⑥人际智力(与他人相处的能力,社交能力);

⑦内在智力或内省智力(洞察和了解自己的能力)。

(⑧自然观察能力)

40.儿童的五种学习类型:视觉型;听觉型;身体型;书面型;群体互动型。

41.性别差异更多是社会建构的,而非生物遗传的单一影响。

42.适宜性教学包括两方面:①年龄适宜;②个别差异适宜。

个别差异的适宜性教学主要包括以下四方面差异:

①能力差异;②文化差异;③兴趣差异;④发展差异。

43.适宜性教学方式:

①资源利用模式;②补偿模式;③治疗模式;

④性向与教学处理交互作用模式;⑤个别化教育方案。

44.(社会性发展的历程即社会化过程)

社会性分类:

①按逻辑分:社会认知;社会情感;社会行为。

②按内容分:社会性品质;社会性行为。

45.社会能力是个体在社会交往中表现出的行为能力和品质。

社会能力的构成主要有三个维度:

①社会交往能力;②亲社会行为能力;③社会适应能力。

46.(非重点)

社会能力的价值:

①社会能力有助于幼儿建立积极的同伴关系;

②良好的社会能力有助于幼儿情绪情感、人格的积极发展和心理健康;

③社会能力还有助于幼儿认知能力的发展。

47.社会能力的影响因素

①幼儿自身因素对社会能力发展的影响;

A.首先,幼儿的人格、个性特征是影响其社会交往主动性的重要因素之一;

B.其次,观点采择能力是影响幼儿的社会能力,特别是亲社会能力的指导与培养;

C.再次,社会信息加工机能是影响幼儿社会能力的重要认知因素。

②同伴对幼儿社会能力的影响;

③教师对幼儿社会能力的影响;

④文化差异与幼儿的社会能力。

48.教师在幼儿社会能力学习中的指导:

①通过理解能力指导促进幼儿社会能力的发展;

社会理解能力指导可通过以下两种方法来进行:

A.引导幼儿关注他人的情感;

B.指导幼儿积极理解他人的行为。

②通过交往能力指导促进幼儿社会能力的发展。

A.第一,教师应指导幼儿用正确的言语表达自己的想法;

B.第二,教师应给予幼儿轮流活动(Turn-Taking)的指导;

C.第三,教师应给予幼儿角色扮演的指导;

D.第四,教师还要给予幼儿分组配对的指导。

49.(非重点)

幼儿同伴关系的五种类型

受欢迎者;有争议者;一般者;被忽略者;被拒绝者。

50.柯尔伯格认为在前习俗道德水平时期,幼儿的道德倾向于

①避免惩罚、服从取向;②相对功力取向。

51.幼儿社会性教育的原则:

①情感支持原则;②行为实践原则;

③榜样作用原则;

A.教师应该非常重视自身对幼儿的榜样作用;

B.教师对待他人与幼儿的情感态度是其榜样作用的重要部分;

C.幼儿同伴间的影响日益增大。

④一致性原则;

A.教师自身态度的一致性;

B.幼儿园园内教师间的一致性;

C.家园一致性;

⑤随机教育原则。

A.首先,教师必须认识到随机教育不是一种“捎带”教育,更不是可有可无的,而是渗透、延伸到日常生活中去的,完整教育过程必不可少的部分。

B.其次,教师必须做一个善于发现教育时机的有心人,善于捕捉教育机会,甚至为加强、实现对幼儿的社会性教育,主动积极的寻找和创造教育机会。

C.第三,教师要有随机教育策略与方法的意识。

52.(非重点)

幼儿创造性的表现:

①幼儿创造性的前提:了解和接触事物的“心向”;

②幼儿创造性就是善于组织自己的“材料”;

③幼儿的创造性突出表现在想象力;

④幼儿的创造性常常体现于游戏活动中。

53.吉尔福特认为创造性思维有三个特点:流畅性;独创性;灵活性。

54.幼儿创造性的教育培养:

①创设情境,激发求知欲;

②营造宽松的活动环境;

③有意识支持并促进幼儿的创造性思维;

A.展开联想,培养发散性思维的流畅性。

B.克服思维定势,培养发散性思维的变通性。

C.肯定幼儿超长思维,培养发散性思维的独特性。

④培养幼儿的好奇心与想象力;

⑤蒙台梭利的感知训练与幼儿的创造力。

55.(非重点)

A.读写萌发理论强调,应激发幼儿的内心产生读写的内在需要,这种需要促使幼儿自然发生读写的动力。

B.全语言教学理论:

①全语言教学观;

②以幼儿为中心的语言学习课程;

③让幼儿成为早期的阅读者和书写者;

④成人要经常为孩子朗读故事书;

⑤教师的态度是幼儿语言学习的关键。

C.影响婴幼儿语言发展的内外因素

①内在因素—正常发育的大脑;

②外在因素—良好的语言环境。