第十二章植物分类基础知识第一节植物分类的方法

现已知道,自然界的植物约有50万种。它们种类繁多,形态、结构、生活习性等方面各异。我们要认识、利用和改造它们,就必须对它们进行分类,并建立类系统。

人类对植物的认识和分类是一个漫长的历史过程。史前,人类就开始接触和利用植物,辨别可食和有毒的植物;把某些植物的种子、果实、块茎、块根等作继后用植物治病,李时珍成就的巨著《本草纲目》,其中对植物的类别、名称、性能等描述,就是植物分类。

为了便于系统地、分门别类地认识、研究和利用植物,植物学家按照植物间亲缘关系的远近,将植物界分为门、纲、目、科、属和种级单位或等级。根据植结构、生活习性,通过检索表,方便快捷地检索出已有植物所属的等级与名称。例如,将植物界分成藻菌植物门、苔藓植物门、蕨类植物门和种子植物门等植物分类的目的,不仅是认识植物,给植物以名称和特征描述,而且还要按植物的亲缘关系建立一个足以说明这种亲缘关系的分类系统,利用植物分类学等进行植物的引种、驯化,培育和改造植物,为人类的生产、经济和生活服务。

第十二章植物分类基础知识

如前所述,植物种类繁多,形态、结构、生活习性等丰富多样。为了更好地认识、利用和保护植物,就必须对它们进行分门别类。为此,我们就要具备植物本知识。

第一节植物分类的方法

一、植物分类方法与分类系统

人类要利用植物,首先要识别植物,这就要分类。从人们对植物的辨别和分类到发展成为一门学科,经过了漫长的历史。一般以亚里士多德的弟子西奥弗拉ophrastos Eresio,约公元前371~公元前286)所著的《植物的历史和植物本原》(De Historia et De Causis Plantarum)一书问世,作为植物分类学植物的分类经历了人为分类方法与人为分类系统到自然分类方法与自然分类系统的发展时期。

(一)人为分类方法与人为分类系统

人为分类法是人们按照自己的便利,根据植物的用途,或根据植物的形态结构、生活习性,或选择植物的一个或几个明显的特征将植物进行分门别类的分类分类法不考虑物种间亲缘关系的远近。其主要代表人物及其贡献有:瑞典分类学家林奈(Carl Linnaeus, 1735,1707~1778),在他的《自然系统》(Systema Nat 表格的形式发表了“性”系统。把有花植物雄蕊的数目、雄蕊的不同特征以及雄蕊与雌蕊的关系作为分类的标准,将植物界分为24纲,如一雄蕊纲、二雄蕊纲四雄蕊纲。我国明代药物学家李时珍(1518~1593)所著的《本草纲目》将所收集的1000多种植物分成草部、谷部、菜部、果部和木部。每部又分成若干类又分为山草、茅草、湿草、毒草、蔓草、水草、石草、苔草和杂草等。这些都是典型的人为分类方法。因此,依据人为分类法所建立的植物体系(或排序、统)就是人为分类系统。

人为分类法常把亲缘关系极远的植物归并为一类,而相近的植物反被分离得很远,以致所建立的分类系统不能客观地反映出植物间的内在联系和固有次序。类的生产和生活等实际应用却起了重要作用,例如,栽培学上所称粮食作物、油料作物、纤维植物等,果树学上将果树分为仁果类、核果类、坚果类、浆果类等,通俗易懂、紧密联系生产实际,简单易行。

(二)自然分类方法与自然分类系统

自然分类法是在林奈的《植物的纲》(Classes plantarum,1738)中“自然系统的片段”、Candolle(法)的《植物学的基本原理》(Therori e elementair ntanique,1813)、Bentham 和Hooker(1862~1883)(英)《植物的属志》(Genera Plantarum),以及达尔文(1809~1882)1859年发表的《物种起源》论思想的影响下逐渐建立起来的。自然分类法是以生物进化的观点为出发点,根据植物间的形态结构、生理生化和生态习性等特性的相似性程度大小,判断亲疏程度,或亲缘关系的远近,寻求分类群谱系的发生关系和进化过程,并进行植物的分门别类和排序的方法。

根据自然分类法,现今的植物都是从共同的祖先演化而来的,彼此间都有或近或远的亲缘联系,关系愈近,相似性愈多,愈远则差异性愈大。由此所形成的学派与“假花”学派都是依据植物形态的演化趋势来决定植物类群的位置和亲缘关系。

因此,按自然分类法来分类,可以看出各种植物在分类系统中的地位和相互间在关系上的亲疏。如小麦与水稻,有许多相同点,于是认为它们较亲近;小麦大豆,相同的地方较少,所以它们较疏远。

自然分类法能够比较客观地说明植物界发生发展的本质和进化上的顺序性,因此,自然分类法又称为系统发育分类法,现代植物的分类大都是依此进行的。百万年来植物的变化发展很复杂,许多古代植物早已灭绝,化石资料残缺不全,新种还不断被发现,因此,从事这方面研究的学者们的见解很难一致,出现同的分类系统。现代被子植物的主要分类系统有:恩格勒(Engler)分类系统(1897)、哈钦松(J. Hutchinson)分类系统(1962),塔赫他间(A. Taxta 系统(1942)和克朗奎斯特(Cronquist)分类系统(1958)。我国著名分类学家胡先驌也曾于1950年提出了一个被子植物的多元系统。这些系统从不同侧

植物界的发生演化关系,各有其优缺点。随着生产实践的发展和科学水平的提高,植物分类系统将会不断得到修正和完善。

二、植物分类知识的来源

(二)化学分类学

(三)数量分类学

第十二章植物分类基础知识第二节植物分类的等级与植物的命名法则

导航:植物分类的各级单位 | 物种的概念及其意义| 植物的命名法则 | 国际植物命名法规概要

一、植物分类的各级单位

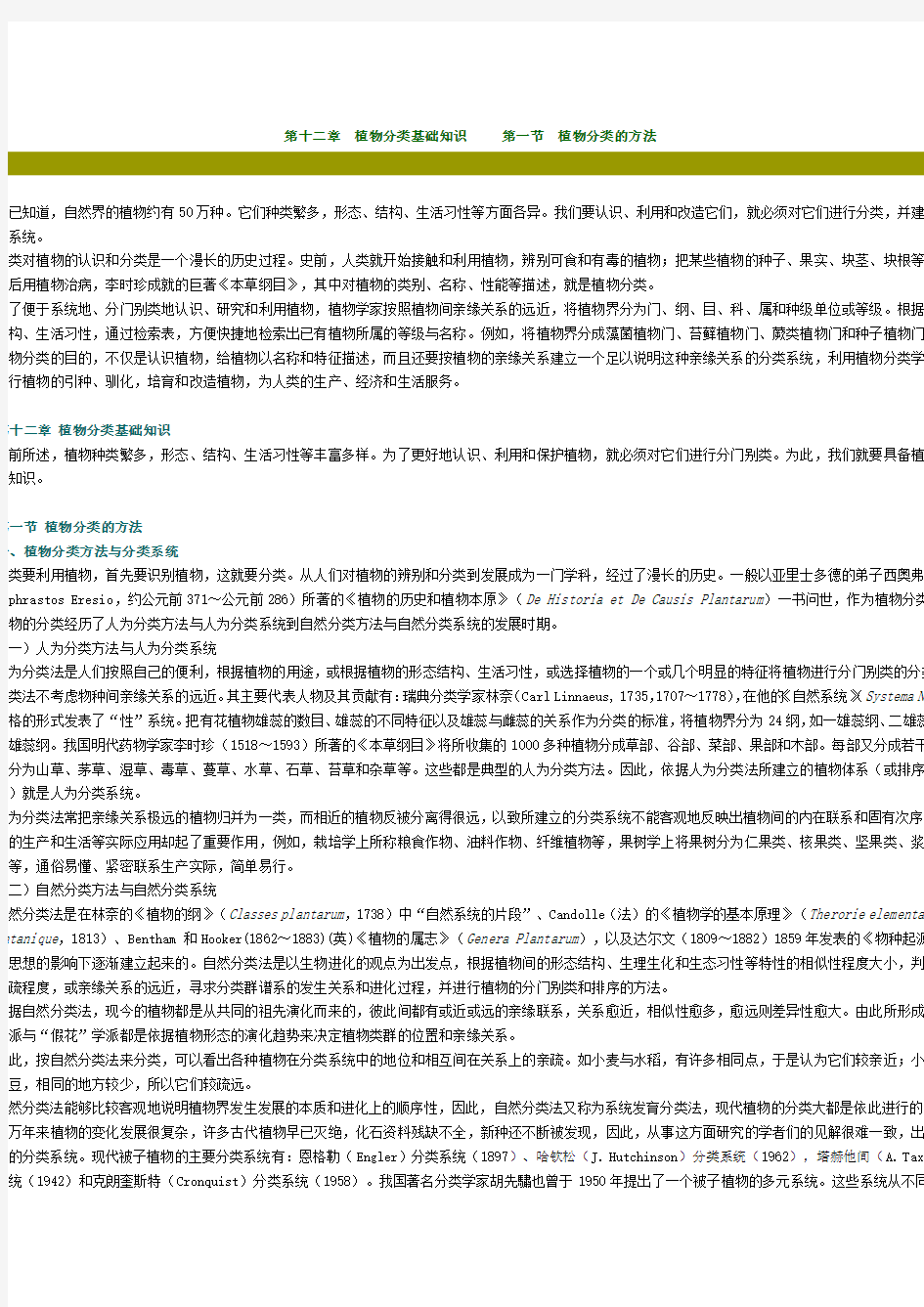

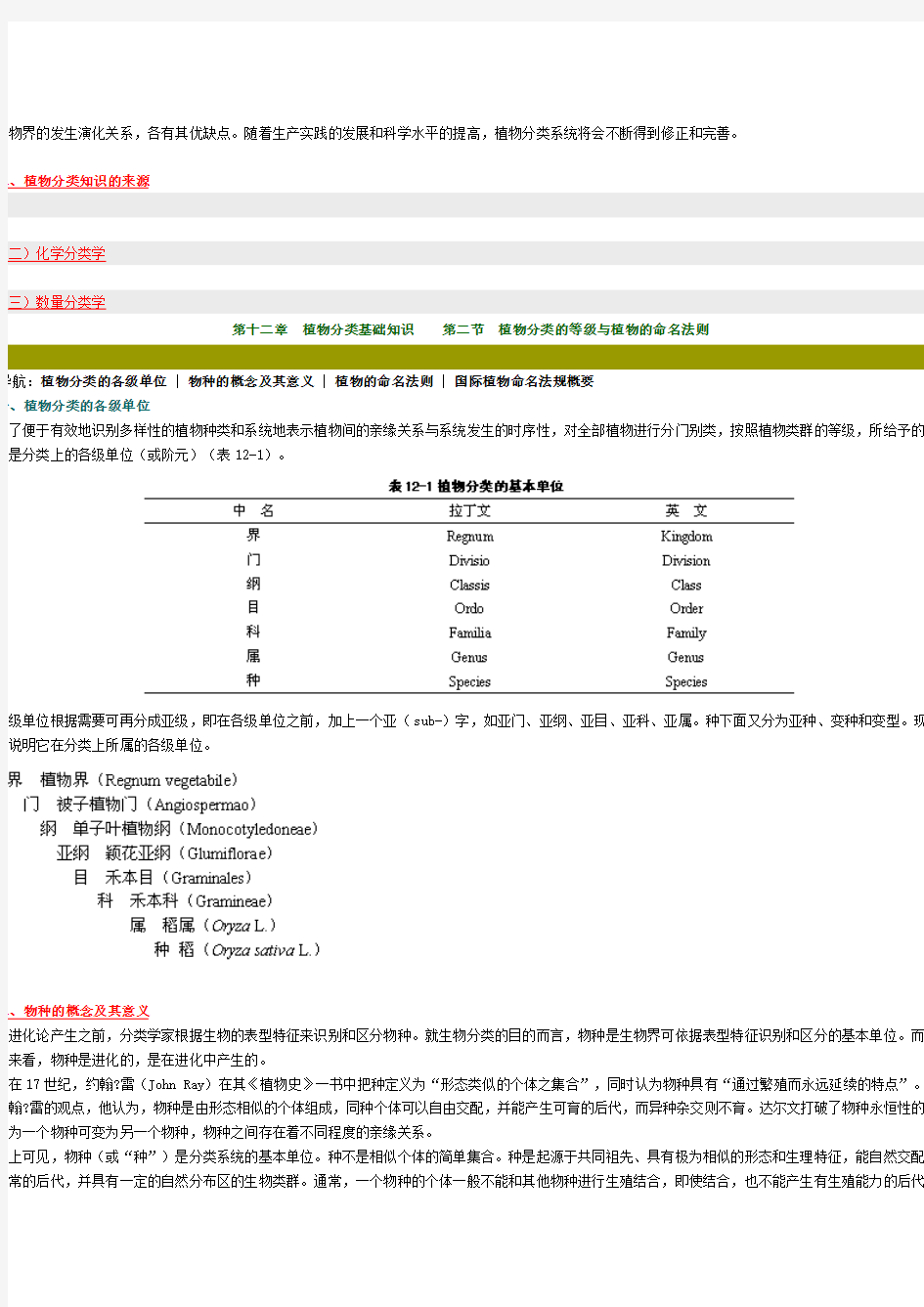

为了便于有效地识别多样性的植物种类和系统地表示植物间的亲缘关系与系统发生的时序性,对全部植物进行分门别类,按照植物类群的等级,所给予的一就是分类上的各级单位(或阶元)(表12-1)。

各级单位根据需要可再分成亚级,即在各级单位之前,加上一个亚(sub-)字,如亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属。种下面又分为亚种、变种和变型。现以,说明它在分类上所属的各级单位。

二、物种的概念及其意义

在进化论产生之前,分类学家根据生物的表型特征来识别和区分物种。就生物分类的目的而言,物种是生物界可依据表型特征识别和区分的基本单位。而从点来看,物种是进化的,是在进化中产生的。

早在17世纪,约翰?雷(John Ray)在其《植物史》一书中把种定义为“形态类似的个体之集合”,同时认为物种具有“通过繁殖而永远延续的特点”。林约翰?雷的观点,他认为,物种是由形态相似的个体组成,同种个体可以自由交配,并能产生可育的后代,而异种杂交则不育。达尔文打破了物种永恒性的传认为一个物种可变为另一个物种,物种之间存在着不同程度的亲缘关系。

由上可见,物种(或“种”)是分类系统的基本单位。种不是相似个体的简单集合。种是起源于共同祖先、具有极为相似的形态和生理特征,能自然交配、正常的后代,并具有一定的自然分布区的生物类群。通常,一个物种的个体一般不能和其他物种进行生殖结合,即使结合,也不能产生有生殖能力的后代,

殖隔离现象。因此,物种是生物进化过程中从量变到质变的一个飞跃,是自然选择的历史产物。

物种虽具有相对稳定的形态特征,但又处于不断发展演化中。如果种内某些个体之间具有显著差异,则可视差异的大小,分为亚种(subspecies)、变种(vari 型(forma)等。亚种除形态结构和生理上有显著特征外,还具有一定的自然分布区。变种在植物分类中是一个比较常用的单位,它与原有种只是在特征上存差别。例如花色的变化、毛的有无、枝条下垂与否等,这些特征是种内个体在不同环境条件影响下所产生的可遗传的变异,如糯稻(Oryza sativa var. glut m.)。变型是同一种内的植物,在形态上表现出与原有种有差异的个体群,其变异更小,不稳定,也不能遗传,如树木的形态、叶色的变异等。

在栽培植物中,人们常以品种(cultivar)来评价或区分种内不同栽培群体类型。因此,品种是人类在栽培某一物种的过程中,基于经济意义和形态上的考择出来的变异群体类型。确立品种的指标主要有色、香、味、植株大小、产量高低等。如苹果有国光、香蕉、红元帅等品种,小麦、玉米、水稻、菊花等具品种。品种只用于栽培植物,不用于野生植物。实际上是栽培植物的变种或变型。种内各品种间的杂交,叫近亲杂交。种间、属间或更高级的单位之间的杂缘杂交。育种工作者,常常遵循近亲易于杂交的法则,培育出新的品种。

三、植物的命名法则

人们在生产和科学研究中,为了识别、掌握和利用植物,常常给不同种类的植物起不同的名称,借以区别它们,所以各国、各地区或各民族对某种植物都有的通俗称呼,即俗名。俗名地方通用、一说皆知,具有描述性、形象性。如七叶一枝花、人参、钻天杨、龙爪槐等。但俗名也有其局限性:存在同物异名(syno 物同名(homonym)的混乱现象,如马铃薯在南京叫洋山芋,在东北和华北多叫土豆,在西北则叫洋芋。同叫白头翁的植物多达16种,分属于4科16属,造利用植物及成果交流等方面的障碍。

为避免混乱,很早以前,植物学家就对制定国际通用的植物命名法做了很多努力。1753年瑞典植物学家林奈发表的《植物种志》(Species Plantarum)一范应用了双名法(binomial nomenclature),后被世界植物学家所采用,并经国际植物学会确认,于1867年由德堪多(A.P.Decando)等人拟定出国际植物(International Code of Botanical Nomenclature,ICBN),后经多次国际植物学会讨论修订。双名法是用两个拉丁单词作为一种植物的名称,第一个单,是名词,其第一个字母要大写;第二个单词为种名形容词(specific opithet);后边再写上定名人的姓氏或姓氏缩写(第一个字母要大写),便于考证际上统一的名称,就是学名(scientific name)。属名和种名应为斜体字。如稻的学名是Oryza sativa L. 第一个词是属名,是水稻的古希腊名,是名词字是种名形容词,是栽培的意思;后边大写“L”,是定名人林奈的首字母。

种以下的分类单位有亚种(subspecies)、变种(varietas)、变型(forma)等,这三个词的缩写为subsp.或ssp.(亚种)、var. (变种)、f. (变型名方法是在原种的完整学名之后,加上拉丁文亚种或变种或变型的缩写,然后再加上亚种名、变种名或变型名,最后附以定名人姓氏或姓氏缩写,如蟠桃(P ca var. compressa Bean.)为桃的变种,白丁香(Syringa oblata Lindl. var. alba Rehd.)为紫丁香的变种, 龙爪槐(Sophora japonica L. f. pendula L 树的变型等。

植物的科名常根据本科中某一显著特征而来,或根据一科中最显著的某一属名而定,如茄科(Solanaceae)是由茄属(Solanum)而来。科及科以上各级单位为正体书写。

四、国际植物命名法规概要

第十二章植物分类基础知识第三节植物分类检索表的编制和使用

植物分类检索表,是鉴定植物种类的重要工具之一,一般植物志、植物分类手册都有检索表,通过检索表,可以确定某一植物的科、属和种名。检索表有门科、属、种等分类单位的检索表。其中以分科、分属、分种三种检索表为主。

一、植物分类检索表编制的依据、目的和方法

二、植物分类检索表的种类和使用

总结与复习

生物的分界、植物分类,有着很重要的理论和实践意义。

植物分类的方法有两种:一是人们依自己的方便或按用途进行分类的方法,称为人为分类法;二是根据植物的亲缘关系进行分类的方法,称为自然分类法,可反映植物之间的亲缘关系和植物界的进化过程。

随着植物学分支学科的发展,建立了细胞分类学、化学分类学、数量分类学、超微结构分类学等。

植物分类的各级单位,以亲缘关系远近为根据,分为界、门、纲、目、科、属、种。种是植物分类的基本单位,种以下还有亚种、变种和变型。而科是植物要单位。

对于每种植物各国都有各自的名称,一个国家各地的名称也有差异。而世界各国都采用林奈创用的双名法作为一种植物的学名。双名法是用两个拉丁单词作物的名称,第一个单词是属名,第二个单词是种加词,最后加上命名人的姓名。通过植物命名国际法规对植物的命名进行严格的规定。

植物检索表是根据拉马克二歧分类原则,将不同特征的植物,用对比方法,汇同辨异,逐一排列编制而成,用它可迅速鉴定不知学名的植物。使用检索表鉴物必须做到科学、准确和客观,不可有丝毫的马虎。

第一讲园林植物分类学基础知识 唐岱(教授) 西南林业大学园林学院kmtd@https://www.doczj.com/doc/8b510857.html, 绪论 ?植物识别方法: 1、植物学知识(植物形态学;植物分类学) 2、实践经验(看、摸、嗅、尝、比)。 ?需掌握的植物学知识——植物外部形态学知识。 ?主要参考书: ?1、植物学(形态学部分); ?2、园林植物分类学;植物分类学;园林树木学(分类学部分) 一、植物的种和品种 1.种的概念与特征 种是植物分类学上的基本单位,是具有相同的形态学,生理学特征和一定自然分布区的植物群(种群)。 同种个体间有相同的遗传性状,都能彼此传粉交配产生后代。不同的种个体则一般不能传粉交配产生种子,即杂交产生后代(在植物中人工和自然杂交,特别人工杂交常有发生)。 2.品种 品种(Cultivar,缩写成cv.)是栽培植物的基本分类单位。 (1)品种概念 品种是人工为一专门目的而选择,具有一致而稳定的明显区别特征,而且采取适当的方式繁殖后,这些区别特征仍能保持下来的一个栽培植物分类单位。园艺栽培的往往是品种而不是种。 (2)品种的一般属性 品种不存在于野生植物中,是人们通过人工育种方法所获得的栽培植物的性状一致的经济植物类型。作为生产资料,凡栽培越久,分布越广,经济价值越高的植物,品种就越多。例如现代月季、菊花理论上有上万个品种。 二、园林植物分类方法 1.分类的必要性与基本方法 (1)必要性: ?从研究和认识、生产和消费的角度,都需要对纷繁复杂的园林、园艺植物进行归纳分类。研究、识别、繁育、应用植物的基础。 ?统一概念,避免植物同物异名、同名异物的混乱。 ?便于国际交流和行业内交流 (2)植物分类基本方法:总体上,植物分类方法有两个基本体系。一是植物学分类法,二是实用分类法。 2、植物学分类法 (1)植物分类法与植物分类系统概念与特征 植物学分类法:又称自然分类法,是根据植物之间的亲缘关系进行分类的方法。 植物分类系统:按界、门、纲、目、科、属、种分类等级单位组成的植物分类系统。(2)分类的方法 植物分类学家以种作为分类基本单位和分类的起点,根据相似程度大小和亲缘关系远近。集合相近的“种”于一属。将特征类似的“属”集合为一“科”。将类似的“科”集合为一“目”。类似的 1

中国蕨类植物分类系统(秦仁昌1978) 蕨类植物门 Pteridophyta Subdivision Lycophytina石松亚门 Order Lycopodiales石松目 Family 1. Huperziaceae石杉科 Genus 1. Huperzia石杉属 2. Phlegmariurus马尾杉属 Family 2. Lycopodiaceae石松科 Genus 1. Lycopodium石松属 2. Diphasiastrum扁枝石松属 3. Palhinhaea灯笼草属 4. Lycopodiella小石松属 5. Lycopodiastrum藤石松属 Order Selaginellales卷柏目 Family 3. Selaginellaceae卷柏科 Genus Selaginella卷柏属 Subdivision Isoephytina 水韭亚门 Order Isoetales 水韭目 Family 4. Isoetaceae水韭科 Genus Isoetes水韭属 Subdivision Sphenophytina 楔叶蕨亚门 Order Equisetales 木贼目 Family 5. Equisetaceae木贼科 Genus 1. Equisetum问荆属 2. Hippochaete木贼属 Subdivision Psilophytina 松叶蕨亚门 Order Psilotales 松叶蕨目 Family 6. Psilotaceae松叶蕨科 Genus Psilotum松叶蕨属 Subdivision Filicophytina 真蕨亚门 Class Eusporangiopsida 厚囊蕨纲 Order Ophioglossales瓶尔小草目 Family 7. Helminthostachyaceae七指蕨科 Genus Helminthostachys七指蕨属 Family 8. Botrychiaceae阴地蕨科 Genus 1. Botrychium小阴地蕨属 2. Botrypus假阴地蕨属 3. Sceptridium阴地蕨属 Family 9. Ophioglossaceae瓶尔小草科 Genus 1. Ophioderma带状瓶尔小草属 2. Ophioglossum瓶尔小草属 Order Marattiales 观音座莲目

郑万钧裸子植物分类系统(1978) 一、系统大纲 Division Gymnospermae 裸子植物门 Class Cycadopsida 苏铁纲 Order Cycadales 苏铁目 Fam. 1 Cycadaceae 苏铁科 Gen. Cycas 苏铁属 Class Ginkgopsida 银杏纲 Order Ginkgoales 银杏目 Fam. 2 Ginkgoaceae 银杏科 Gen. Ginkgo 银杏属 Class Coniferopsida 松杉纲 Order Pinales 松杉目 Fam. 3 Araucariaceae 南洋杉科 Gen. Araucaria 南洋杉属 Gen. Agathis 贝壳杉属 Fam. 4 Pinaceae 松科 Subfam. Abietoideae 冷杉亚科 Gen. Keteleeria 油杉属 Gen. Abies 冷杉属 Gen. Pseudotsuga 黄杉属 Gen. Tsuga 铁杉属 Sect. Heopeuce长苞铁杉组 Sect. Tsuga铁杉组 Gen. Cathaya 银杉属 Gen. Picea 云杉属 Sect. Picea云杉组 Sect. Casicta丽江云杉组 Sect. Omorica鱼鳞云杉组 Subfam. Laricoideae 落叶松亚科 Gen. Larix 落叶松属 Sect. Multiseriales 红杉组 Sect. Larix落叶松组 Gen. Pseudolarix 金钱松属

Gen. Cedrus 雪松属 Subfam. Pinoideae 松亚科 Gen. Pinus 松属 Subgen. Strobus 单维管束松亚属Sect. Cembra五针松组 Sect. Parrya白皮松组 Suben. Pinus 双维管束松亚属Sect. Sula长叶松组 Sect. Pinus油松组 Fam. 5 Taxodiaceae 杉科 Gen. Sciadopitys 金松属 Gen. Cunninghamia 杉木属Gen. Taiwania 台湾杉属 Gen. Cryptomeria 柳杉属 Gen. Glyptostrobus 水松属Gen. Taxodium 落羽杉属 Gen. Sequoiadendron 巨杉属Gen. Sequoia 北美红杉属 Gen. Metasequoia 水杉属 Fam. 6 Cupressaceae 柏科Subfam. Thujoideae 侧柏亚科Gen. Thujopsis 罗汉柏属 Gen. Thuja 崖柏属 Gen. Platycladus 侧柏属 Gen. Calocedrus 翠柏属Subfam. Cupressoideae 柏木亚科Gen. Cupressus 柏木属 Gen. Chamaecyparis 扁柏属Gen. Fokienia 福建柏属Subfam. Juniperoideae 圆柏亚科Gen. Sabina 圆柏属 Gen. Juniperus 刺柏属 Order Podocarpales 罗汉松目Fam. 7 Podocarpaceae 罗汉松科Gen. Podocarpus 罗汉松属

植物系统分类学教案 引言 教学目的:通过本章的教学要使学生了解植物的基本类群的概念以及它们间的进化关系,植物的命名法。 教学内容:植物的基本类群的概念,植物的命名法和植物命名法规。 教学重点:植物的基本类群的概念,植物的命名法 一、植物界的分门别类 (一)分类的方法 1、人为分类法 林奈根据植物雄蕊数目划分一雄蕊纲、二雄蕊纲......等。这种依据自己的方便或按用途进行分类的方法,叫人为分类系统。 2、自然分类法 达尔文认为物种起源于变异与自然选择。从而得知复杂的物种大致是同源的。物种表面上相似程度的差别,能显示它们的血统上的亲缘关系。因而,根据植物的亲缘关系进行分类的方法,叫自然分类法,这种方法可反映植物之间的亲缘关系和植物界的进化过程。所用的分类方法称为自然分类。 3、自然分类法 (1)细胞遗传学 研究植物细胞染色体的信息、多倍化、杂交系和繁育行为,确定物种间及种下居群的亲缘关系。 染色体的数目在一个物种内通常是稳定的,因而可以作为植物分类的依据。减数分裂时染色体的行为方式表明了不同亲本的染色体组之间配对的程度,因而常用来揭示种间的关系。多倍化即一个细胞中出现多套染色体,是生物进化的重要机制,多倍体大多是由不同种之间的杂交产生的杂种染色体加倍而形成。二倍体与四倍体交配,产生不育的三倍体,三倍体加倍可成为能育的六倍体。二倍体与多倍体在形态上的差异常很小,却是不同的物种。我国学者李林初对杉科的水杉属、巨杉属和红杉属进行了细胞学研究,提出了红杉是由水杉与巨杉(或它们的祖先)自然杂交而成,水杉是父本,巨杉是母本这一论点,从而揭示了我国特有的水杉和远隔太平洋、北美特有的巨杉与红杉的亲缘关系。 不同物种在形态结构、生理生化方面的差别,是染色体上基因的差别造成的一种表型差异。分子生物学就是直接在染色体DNA结构上寻找分子水平上的差异,作为分类的依据。DNA双螺旋结构中,碱基配对有二种形式:A-T与G-C,每个物种的DNA都有其特定的 G+C mol%。不同的物种G+C的含量是不同的,亲缘关系愈远,其G+C的含量差别就愈大。所以这是一个新的能反映属种间亲缘关系的遗传型特征,国内尚在推广应用之中。在细菌分类中已作为一个常规的分类指标。 (2)化学分类学 研究植物体的化学成分,特别是生物大分子水平的资料,评价植物类别的种系发生关系,建立以化学信息资料为基础的化学分类系统。 植物的化学组成随种类而异,因此化学成分可以作为分类的一项重要指标,用以研究生物类群之间的亲缘关系和演化规律。在分类上有用的化学物质可分为次生代谢的小分子化合

科号科名海南志广东志中国志高等植物图鉴浙江志江苏志G1 苏铁科Cycadaceae 1:207 4:3 7 3: 1 1:285 1:338 上:83 G2 银杏科Ginkgoaceae 4:6 7 3:11 1:286 1:339 上:84 G3 南洋杉科Araucariaceae 1:214 4:8 7 3:12 1:316 1:340 上:85 G4 松科Pinaceae 1:208 4:11 7 3:13 1:286 1:342 上:86 G5 杉科Taxodiaceae 4:19 7 3:68 1:313 1:359 上:100 G6 柏科Cupressaceae 1:212 4:25 7 3:73 1:316 1:369 上:106 G7 罗汉松科Podocarpaceae 1:215 4:32 7 3:95 1:327 1:380 上:116 G8 三尖杉科Cephalotaxaceae 1:219 4:38 7 3:101 1:330 1:383 上:117 G9 红豆杉科Taxaceae 4:41 7 3:105 1:331 1:385 上:119 G10 麻黄科Ephedraceae 7 1:336 G11 买麻藤科Gnetaceae 1:220 4:44 7 3:118 1:338 1 木兰科Magnoliaceae 1:22 2 1:1 30(1)3:12 3 1:785 2:327 下:193 2A 八角科Illiciaceae 1:230 2:1 3:360 3 五味子科Schisandraceae 1:232 1:22 3:367 6 昆栏树科Trochodendroaceae 2 7 3:697 1:649 6B 水青树科Tetracentraceae 7 连香树科Cercidiphyllaceae 27 3:697 1:650 2:253 8 番荔枝科Annonaceae 1:234 2:7 30(2)3:158 1:805 2:346 10 檬立米科Monimiaceae 11 樟科Lauraceae 1:259 31 3:206 1:816 2:347 下:204 13 莲叶桐科Hernandiaceae 1:301 3:1 31 3:304 1:864 14 肉豆蔻科Myristicaceae 1:303 2:41 30(2)3:196 1:814 15 毛茛科Ranumculaceae 1:304 5:1 27,28 3:388 1:651 2:254 下:158 16 莼菜科Cabombaceae 3:385 17 金鱼藻科Ceratophyllaceae 3:5 27 3:386 1:649 2:250 下:157 18 睡莲科Nymphaeaceae 1:309 3:6 27 3:379 1:646 2:245 下:154 19 小檗科Berberidaceae 3:11 26 1:758 2:307 下:186 20 星叶草科Circaeasteraceae 3:581 21 木通科Lardizabalaceae 1:311 4:49 29 3:583 1:753 2:299 下:183 22 大血藤科Sargentoboxaceae 1:312 4:56 3:582 下:185 23 防己科Menispermaceae 1:313 1:27 30(1)3:596 1:778 2:320 下:190 24 马兜铃科Aristolochiaceae 1:326 1:47 24 3:336 1:541 2:134 下:90 25 大花草科Cytinaceae 2:44 24 7:773 27 猪笼草科Nepenthaceae 1:329 2:46 34(1)5:104 2:72 28 胡椒科Piperaceae 1:330 1:63 20(1)3:318 1:341 2:5

植物的分類系統 從我國古代有關植物的記載情形,皆以其用途為分類,因此大致以藥用及食用植物最為常見;國外至十六世紀,在植物分類上已有顯著的進步,如1620年Bauhin氏著作中,已有屬名、種名;另Ray氏根據胚胎(Embryo)而分為雙子葉植物與單子葉植物,並在其著作中將植物區分為: Ⅰ、草本植物(Herbae) (Ⅰ)無花植物(Imperfectae or Crytogamae) (Ⅱ)有花植物(Perfectae) Α、雙子葉植物(Dicotyledones) Β、單子葉植物(Monocotyledones) Ⅱ、木本植物(Arbores) (Ⅰ)雙子葉植物(Dicotyledones) (Ⅱ)單子葉植物(Monocotyledones) 至1735年Linnaeus氏創人為分類法,植物分類因此有最初之分類系統,之後經植物學家不斷的刪改並作成新的分類法【De Jussieu (1789)的自然分類系統;De Candolle(1813)刪改,及J. Lindley (1830)、S. Endlicher(1836~1840)的新分類法等】。1827年R. Brown 發現松柏類及蘇鐵類之胚珠裸露,於是將植物分為裸子植物和被子植物,此使植物的分類更趨進步。到了1859年Darwin氏發表「物種起源」之後,於分類上有很大的變化,此時意開始注意植物的親緣關係。由於各家分類觀點不同,因此在植物分類系統上亦有所差異,尤以種子植物差異最鉅,茲就各家分類系統選介如下: 一、Bentham and Hooker System 此分類系統以De Jussieu(1789)之排列加以擴大,並將De Candolle(1818)之系統予以解釋;Bentham & Hooker.(1863~1880)所著植物誌屬,為使成為植物分類的實用範本,故在排列上以最便於鑑定標本的方式做成下列分類系統。 甲、雙子葉植物門(Dicotyledons) 1.離瓣區(Polypetalae) 2.合瓣區(Gamopetalae) 3.一重花被區(Monochlamydeae)—即無花瓣類(Apetalae)乙、裸子植物門(Gymnospermae) 丙、單子葉植物門(Monocotyledons)

第五章植物系统分类基础 重点:植物的命名方法及植物检索表的编制;掌握被子植物的主要分类系统。 难点:植物检索表的编制 植物分类学的内涵:分类、鉴定、描述、命名 分类(classification):依据特定形态指标,按照不同的分类等级,对植物进行排列,每种植物处于特定位置。 人为分类系统:根据实用性来分类 表征分类系统:根据多个特征合总体相似性来分类, 如利用计算机来进行数量分类. 系统发育分类系统:根据进化关系合进化历史来分类 鉴定(identification):决定植物名称、系统位置,依靠二歧检索表。 命名(nomenclature)符合世界通用精确的命名规则。 分类学特点:动态性、综合性、系统性 第一节植物分类学发展简史(略讲) 一、分类学思想的萌芽 西方:古希腊的自然哲学 切奥弗拉斯特:植物学之父《植物历史》《植物成因》。最早认识单子叶植物与双子叶植物,区别被子植物与裸子植物。 东方:《诗经》:200多种植物 《尔雅》:300种植物,分为木本和草本 《神农本草经》(秦汉):最早的药学专著 二、本草学时期 西方:16世纪欧洲本草学家:Outo Brunfels(1464-1534) Jerome Bock(1469-1554) 东方:中国早于西方 唐朝:《新修本草》、 宋朝:《开宝本草》等 元朝:《本草论》 明朝:《本草纲目》:草、木、谷、果、菜。 清朝:《本草纲目拾遗》等 园林植物分类历史悠久 三、近代植物分类学 西方:(1)意大利植物学家凯萨宾诺,第一位现代植物学家 (2)瑞典林奈(1707-1778)植物分类学之父

《植物种志》:现代植物分类的起始点,主要学术贡献: 1.提出比较晚整的分类系统; 2.最早系统一致使用双命名法; 3.提供植物鉴定的简短描述; 4.考证了许多植物的异名 5.创造了许多形态术语。 四、现代植物分类学 西方:达尔文(1809-1882)《物种起源》 观点:生物进化、适者生存、自然选择对分类学影响: 1.物种是从另外的物种进化而来; 2.理想的模式不能代表一个物种,物种是一个或一些可变的群体。 恩格勒(A.Engler)系统(1897) 哈钦松(J.Hutchinson)系统(1959) 柯朗奎斯特(A.Cronquist)系统(1981) 塔赫他间(A.Takhtajan)系统(1980,1987) 我国:起步较晚。钟观光、郑万钧 第二节物种概念 要把植物(生物)分门别类,首先要有不同的等级单位。 生物分类的主要等级单位:界、门、纲、目、科、属、种 亚等级单位:亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属等等 种是最基本的等级单位。 种是植物分类系统的基本单位,种是一个群体,它具有相似的形态特征,表现一定的生物学和生态学特性,能够产生一串相似的后代,占有一定自然分布区的武术个体总和。 第三节植物命名与植物检索表 一、植物的命名 为了便于不同国籍、不同语言、不同地区之间的准确交流,需要有一种全世界通用的、给植物进行科学命名的方法,1753年瑞典植物学家林奈出版的《植物种志》中创立了这个方法。后来植物命名的方法得到不断补充和完善,制定了很多的规则,于1867年正式形成了《国际植物命名法规》。以后由国际植物学会的“植物命名委员会”每5年修订一次,并向全世界发布。 1.种的命名——双名法 给植物的种命名的方法,采用双名法,该方法规定,用两个拉丁词或拉丁化的词对植物种命名,第一个词是属名,为名词,首字母大写,第二个词为种加词,形容词或名词,首字母小写。这就是植物的学名(scientific namu)。如 桃学名 Prunus persica (L.) Bastsch

第五章植物的系统分类 一、填空题 1. 植物分类阶层系统从大到小分别为界_____ 、_____ 、_____、_____ 、 _____ 、_____ 。 2. 十字花科的植物如油菜子房由_____个心皮组成,具有_____室,由____相隔 开。发育成果实后成熟时沿_____开裂,这类果实称_____果。 3. 桂花习惯上分为以下四个品种类型:_____ 、_____ 、_____、_____ 4. 秋色叶树种有_____ 、_____ 、_____、_____等。 5. 适合作绿篱的树种有____ 、_____ 、_____、_____等。 6. ____ 、_____ 、_____被世人合称为“岁寒三友” 7. 一个完整的学名包括___________、______________和_____________三部分。用_______________文书写。 8. 蕨类植物已有________、________、________器官的分化; 9. 伞形科具________花序。 10. ________科是花冠蝶形, 二体雄蕊, 荚果, 常见植物________________。 11. 吊兰属于___________科。 12. 葫芦科植物的果实多数是___________果; 菊科植物的果为___________果。 13. 兰科植物花中的雄蕊与雌蕊___________。花粉常呈___________,种子细小______。 14. 双悬果属于________科。 15. 唇形科的主要特征是:草本,茎常,植物体含挥发性芳香油;叶,花冠合瓣,子房上位等。 16. 依据植物的特征, 判断属于哪科? (1) 叶对生,单叶,掌叶裂或为羽状复叶。 花两性或单性,雄花与两性花同株或雌雄异株,整齐,排成总状、伞房或圆锥花序。果为扁平的具翅分果__________ (2) 二年生草本。单叶互生, 总状花序, 果实为两心皮组成, 由假隔膜分成二室, 果实成熟时, 果皮沿两侧腹缝线开裂, 成二片脱落, 仅留下假隔膜, 种子附于假隔膜上。__________ 17. 下列每科各列举二个观赏植物 豆科: __________、__________

植物分类基础知识 根 根是茎向下或在土中的延伸部分,不分节与节间,不生叶、芽和花。它主要有四种生理功能:一是固着、支持植物体,使植物固定于其生长处而不会漂移;二是从土壤中吸收植物生长发育所需的水分及无机盐类养分;三是协助输送所吸收的水分及养分经由茎上升到叶;四是贮存植物本身所合成的养分,以供应植物本身生长发育或生殖所需的能量。 根有两种外部形态: 1、直根系。直根系有垂直向下生长的主根。主根 由胚根发育而来,通常较发达,长圆锥状;由主根 长出侧根,侧根又长出支根,支根再长出小根,小 根先端部分着生根毛。由主根、侧根、支根、小根、 根毛所组成的整个根系,称为直根系。松、柏、桃、 李、苹果、梨、杜鹃花、蒲公英、萝卜、菠菜及豆 科植物均为此种根系。因直根系能深入土壤中,所 以能够稳住土壤及增加土壤的保水性。 2.须根系。该类根系是无垂直向下生长的主根, 由茎的基部长出许多大小粗细相似的丝状或细条 状根,故称为须根。许多单子叶植物(如水稻、大 麦)的根是须根系的。此根系因生长密度大、分布 范围广,所以对土壤表层的水土保持有很大的功 能。 主根 侧根 不定根 一株植物的根,按照它的发生来源,可以分为主根、侧根和不定根。当种子萌发时,胚根发育成幼根突破种皮,与地面垂直向下生长,形成地下主轴,称为主根;主根生长到一定程度时,从其内部生出许多支根,称侧根。主根通常明显粗大,入土较深;侧根细而短,向四周伸展,入土较浅。主根和侧根产生部位固定,叫做定根。除了定根外,有的植物会在茎或叶等处长出根来,叫做不定根。不定根产生部位是不固定的。如玉米的茎上,秋海棠的叶上都会有不定根产生。不定根有扩大植物吸收面积和增强固着或支持植物体的功能。不定根中还包括一种由主根和侧根演变成的根,又称为变态根。这种根一般由其功能来取名。如甘薯,它的根贮存有各种营养物质,因此叫贮藏根。榕树的根也用于呼吸,故称为气生根。而凌霄则依靠它的变态根寄生在其他植物上,所以叫寄生根。 三类变态根 变态根是植物体在长期进化发展过程中形成的变态,是适应环境的结果。根变态是一种可以稳定遗传

根据植物的亲缘关系进行被子植物的分类,并建立分类系统,用以说明被子植物间的演化关系,是分类学家长期以来所寻求的目标。但由于有关植物演化的知识和证据不足,到目前为止,还没有一个完善的被子植物分类系统。现介绍几个常用的分类系统。 一、恩格勒系统 这一系统是德国植物学家恩格勒(Engler)和柏兰特(Prantl)于1887年在<<植物自然分科志>>中发表的,是分类学史上第一个比较完整的自然分类系统。 恩格勒系统认为无瓣花、单性、木本、风媒传粉等为原始的性状,而有瓣花、两性、草本、虫媒传粉等是进化的性状。为此,他们把柔荑花序植物(如杨柳科、桦木科)看作被子植物中最原始的类型,而把木兰科、毛茛科等看作是较为进化的类型,同时把单子叶植物放在双子叶植物之前。被子植物计48目,280科,1964年修订为62目,344科。 二、哈钦松系统 本系统是英国植物学家哈钦松(Hutchinson)于1926年在<<有花植物科志>>中提出的,1973年作了修订,从原来的332科增加到411科。 哈钦松认为两性花比单性花原始,花各部分分离、多数的比连合、定数的较为原始;花各部螺旋状排列的比轮状排列的较为原始等。他还认为,被子植物是单元起源的;双子叶植物以木兰目和毛茛目为起点,从木兰目演化出一支木本植物,从毛茛目演化出一支草本植物,且这两支是平行发展的;无被花和有被花是后来演化过程中蜕化而成的;单子叶植物起源于双子叶植物的毛茛目。 三、塔赫他间系统 这系统是1954年公布的,自1959年起进行了多次修订,在1980年发表的分类系统中,把被子植物分为木兰纲(双子叶植物纲)和百合纲(单子叶植物纲),总计92目,410科。 塔赫他间(Takhtajan)认为,被子植物起源于种子蕨,草本植物是由木本植物演化出来的,单子叶植物起源于原始的水生双子叶植物的具单沟舟形花粉的睡莲莼菜科。他主张单元起源,由木兰目发展出毛茛目及睡莲目,全部单子叶植物都出自睡莲目,木本单子叶植物则由木兰目演化而来,柔荑花序类各目起源于金

植物分类系统研究 植物分类学是一门古老而富有活力的学科,植物分类学研究方法不断发展和创新,它由最初经典的形态分类发展到后来的染色体分类及基于生化标记的分类。到了现代,随着分子生物学的迅速发展,植物分类学家又将这一现代技术应用到植物分类学中来,有望从分子水平探讨物种的演化和系统分类。 1植物分类学研究 植物分类学是一门历史悠久的学科,它的任务是研究地球上有多少植物种类,揭示植物多样性的面貌,识别和鉴定植物,探索植物间亲缘关系,并按亲缘关系的远近建立自然分类系统。 1.1传统形态学技术 传统的植物学分类是从形态上进行区分。形态学资料是一种肉眼可以观察到的性状,在实际应用中最为方便,所以在分类上应用最广。从形态学或表型性状来检测遗传变异和区分种属之间的差别是最直接的方法,由于简便易行,这种经典的分类法被人们沿用至今。由于表型和基因型之间存在着基因表达、调控、个体发育等复杂的中间环节,如何根据表型上的差异来反映基因型上的差异就成为用形态学方法检测遗传变异的关键所在。通常利用的表型性状有两类,一类是符合孟德尔遗传规律的单基因性状(质量性状) ,另一类是由多基因决定的数量性状。表型性状即植物的外部特征特性,如株高、生长习性、有效分枝数、叶形、叶数、花序、节位、花形、花色、花数、单株结荚数、荚长、荚宽、荚厚、每荚粒数、种子颜色、形态、百粒重、产量、抗病性等。这些性状简单直观, 应用较广。虽然如此,形态分类也有其自身的局限性。形态分类或多或少带有一定的个人主观色彩,因而其中存在着许多意见和分歧甚至悬而未决的问题。而这些就只能通过其它的分类方法加以解决。目前被子植物的分类和命名主要还通过形态学的资料进行。在被子植物形态特征中,花果的形态特征比根、茎、叶的形态特征更重要,尤其是花的形态特征。 1.2电镜技术 电子显微镜正在日益被人们应用到分类学领域。电镜技术的发展和完善,为观察和研究植物的细微结构提供了有力的手段,使我们对植物的花粉形态特征、叶表皮特征、种皮微形态特征和果皮纹饰等有更深入的认识。植物的表皮,包括根、茎、叶、花、果实、种子、花粉,细胞的排列、纹饰、角质层分泌物等方面都有极其多样的形态,为一些植物类群的研究

植物系统分类部分 引言 一、教学目的 通过引言的教学,使学生了解植物分类学的历史、任务;掌握植物各大类群的概念;了解双名法及其意义。 二、教学时数:讲授2学时, 三、重点和难点 重点:植物分类的方法、植物的命名法、 难点:植物分类的基本单位和阶层系统 四、教学方法 以课堂理论教学为主,结合学生自学 五、主要内容 第一节生物多样性的含义和重要性 第二节植物的分类 1.植物分类的方法 2.植物分类的基本单位和阶层系统 第三节植物命名法 第四节植物界的基本类群 六、思考题

第一章藻类植物 一、教学目的 本章重点要求学生掌握藻类分门的依据,用以区分、识别各门藻类;掌握重要代表植物的形态特征,繁殖方式和生活史;通过归纳比较,从而了解藻类植物的演化趋势;使学生了解藻类植物在自然界中的作用及经济意义;由于藻类的多样性,关于他们的起源进化问题有各种不同的理论,课堂讲授应以一种系统为主,便于学生系统掌握所学知识;适当介绍我国在藻类学研究和应用方面的成就。 二、教学时数:讲授3学时,实验3学时 三、重点和难点 重点:真核藻类的基本特征 四、教学方法 采用课堂理论教学结合实验室观察 五、主要内容 第一节原核藻类 1.原核生物与原核藻类 2.蓝藻门 1)蓝藻门的主要特征 2)分类及经济价值 3.原绿生物 第二节真核藻类 1.真核藻类概述 2.真核藻类的主要门类及其分门的依据 3.绿藻门和轮藻门 4.硅藻门

5.褐藻门 6.红藻门 7.真核藻类的经济价值六、思考题

第二章苔藓植物 一、教学目的 本章要求重点掌握苔藓植物的特征及地钱和葫芦藓孢子体和配子体的形态构造、繁殖和生活史,了解苔纲藓纲的区别及苔藓植物的起源和演化的主要观点。 二、教学时数:讲授3学时,实验3学时 三、重点和难点 重点:苔藓植物的主要特征 难点:孢子体的结构,有性生殖器官和生殖过程 四、教学方法 采用课堂理论教学结合实验室观察 五、主要内容 第一节苔藓植物的主要特征 1.指物体的形态结构 2.有性生殖器官和生殖过程 3.生活史 4.分布与生境 第二节各纲的代表种类 1.分类概况 2.主要代表植物 1)葫芦藓 2)地钱 3)角苔属 3.苔藓植物的经济价值 六、思考题 第三章蕨类植物

植物学(系统分类部分) 分类等级 种的概念:显明特征,地理分布,生殖隔离 分类等级的命名:“双名法”、“三名法” 种的命名:属名+种加词,属名为名词,或名词化的形容词,种加词为形容词,或作为形容词用的名词。此为“双名法” 亚种、变种、变型的命名:属名+种加词+亚种、变种或变型的分类单位名(subs., var.,form.)+上述分类单位的加词,这些加词也是形容词或作为形容词的名词。此为“三名法” 属以上的分类单位的名称:全部为名词或作为名词用的形容词,属的名称为单数,属以上的名称为复数。 分类单位的名称可以是任意来源的词,亦可以是人名,地名,不过在人名作为种加词时可以用名词的所有格,亦可以转化成形容词;作为属名时,不管男性或女性,规定一概作为阴性单数主格看待。 分类的依据:形态学为主,也可以用其它手段。种组成属,属组成科,科组成目,目组成纲,纲组成门,最大的分类单位是界。每个分类单位可以再加入亚级分类单位,如种有亚种,属也可以有亚属,科有亚科,目有亚目,纲有亚纲,门有亚门等。此外还在亚科之下设族的。各个分类等级的后缀:种加词有各种形式,但其性、数、格应与属名保持一致。保名作为作种加词时可以以是复数,这时与单数的属名是不一致的。

生活史:生物从个体开始到产生新的个体的整个过程。一般的有有性生殖。 生殖reproduction 繁殖propaganda 无性繁殖 有性繁殖 核相,核相交替:某种个体一套的染色体称为核相;有性生殖两个配子结合那时的核相是双相的,结合成合子之前,核相是单相的。从核的单相——双相——单相,这就叫做核相交替。显然从单相到双相,再到单相,具有质的变化。 孢子体 孢子 配子体 配子 合子 同配生殖 异配生殖 卵式生殖 胚 世代交替:具有有性生殖,要有减数分裂R!要有孢子体(无性世代)2n,和配子体(有性世代(有性世代)n。世代交替的定义存在着争论。由于世代交替是从苔藓植物中最先发现的生活史中最先发现的,

植物分类学(Taxonomy)是对植物进行鉴定(Identification)、命名(Nomenclature)、分类或归类(Classification)的一门学科,亦称系统植物学(Systemstic Bottany)。作为一门生物科学(Biological science),植物分类学的定义历来争议颇多,这种方式只是这一学科范畴的含义。从传统的意义上来说,植物分类学是建立在形态学为基础上的、综合各相关学科的一门科学。植物分类学是发展较早的一门学科,它的任务不仅要识别物种、鉴定名称,而且还要阐明物种之间的亲缘关系和分类系统,进而研究物种的起源、分布中心、演化过程和演化趋势。因此,它是一门既有实用价值又富有理论意义的学科。 植物分类学的内容包括:分类、命名和鉴定三个方面。 分类:把各种植物用比较、分析和归类的方法,分门别类,依据植物界自然发生和发展的法则,予以有次序地排列,叫做分类。 按照植物类群之间的亲缘关系进行的分类和编排便可反映出植物的演化系统。掌握了对植物系统研究中所阐明的植物类群关系的内在规律性即可进一步了解植物界的进化过程,在利用和改造植物时,也就能够从中找到方向性的指导准则。 命名:把各种植物都按照国际命名法规给以正确的名称,叫做命名。 命名是进行植物分类的必要手段。 鉴定:正确地运用植物分类学的基本理论和知识,通过查考文献资料以及和已知的植物种类进行分析对比,从而确定植物名称的过程叫做鉴定。 鉴定是进行植物分类研究工作的基本内容。 植物分类学与各学科的关系: 第一节植物分类学发展的历史及分类系统 植物分类学思想的三次飞跃:人为分类,自然分类,系统分类 三种不同的分类系统:人为分类系统,自然系统,系统发育系统 植物分类学是一门有着悠久历史的学科,它是在人类识别植物和利用植物的社会实践中发展起来的。随着时代的进步,研究内容和方法的更新,以及人类认识水平的提高,使这门学科得以持续发展并不断地发生变化。 纵观植物分类学的历史发展过程,可以划分为4个时期: (1)史前与“本草学”时期; (2)人为分类系统时期; (3)自然分类系统时期; (4)系统发育的分类系统时期。 下面就这4个时期介绍植物分类学的发展历史。 一、史前与“本草学”时期 明代李时珍(1518—1593)是十六世纪我国杰出的植物学家与伟大的医药学家。他花费了自己毕生的精力,博览前代诸家本草与古书近800多种,并长期上山采药,不但总结了明代以前的药物学和植物学的知识与经验,而且又以自己所收集的或是通过自己实践的丰富资料,加以补充和发挥,终于著成?本草纲目?(1590年)。全书收载药物1892种,其中有药用植物1195种。他是以生态、生长习性、用途、含有物等作为分类基础,以纲、目、部、类、种作为分类等级,将植物分为五部(木部、果部、草部、谷菽部及蔬菜部)30类。 就以草部分类为例,他分为山草、芳草、隰草、水草、蔓草、毒草等。这种分类方法,具有朴素的唯物主义观点,是一种人为的分类法,比较实用。李时珍的分类工作比1735年林耐的?自然系统?早一百多年,而且内容也比较丰富。?本草纲目?为我国本草学具有世界影响的名著,对世界的医药学和植物学的发展起了一定的作用。 二、人为分类系统时期