漳州立人学校七年级历史材料分析题专项训练一

1、阅读下列材料,回答问题:

材料一:《左传》中记载:“昔武王克商……其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”《荀子·儒效》说:“周公……兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人”。材料二:“秦王扫六合(扫六合:指统一中国),虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”──李白

(1)根据材料一回答,西周实行怎样的政治制度?哪些人有可能被分封为诸侯?这一制度起到了怎样的作用?

(2)材料二中所说的“诸侯尽西来”完成于公元前221年,请问这一年是多少世纪多少年代?秦朝在地方上推行什么制度?

(3)分封制和秦朝实行的制度虽然不同,但在当时都有起到巩固统一的作用,从中你得到了怎样的认识?

2.文化教育对于治国安邦有很大的作用。阅读下列材料,回答问题:

“学而时习之,不亦说乎?’,

“知之为知之,不知为不知。”

“三人行,必有我师焉”。

(1)这些话是谁说的?他是哪个学派的创始人?

(2)他在教育上有什么成就?

(3)为了巩固政治统一,汉朝哪位皇帝开始用儒家思想作为治国思想?并在思想领域采职了什么措施使汉朝形成“大一统”的政治格局?

(4)结合所学知识,你认为儒家思想的精华是什么?

(5)秦始皇完成了国家的统一,但他建立的秦朝却仅仅维持了15年的时间就灭亡了。他采取的哪项措施严重破坏我国的文化教育事业的发展?

(6)你认为我们应该采取哪些措施发展文化教育事业?

3、阅读下列材料,并回答问题。

材料一:

霸道通宵论,强国先富民。令规传万户,徙木赏千金。

十载游羊地,三年悍将林。称雄当做首,变法古标今。

请回答:

(1)这首诗歌赞颂的人物是谁?

(2)第三句中“三年悍将林”出现的原因是什么?

(3)最能证明诗歌中画横线的历史事实的是?

(4)诗中哪一句对于我们今天的改革最具有积极的借鉴意义。

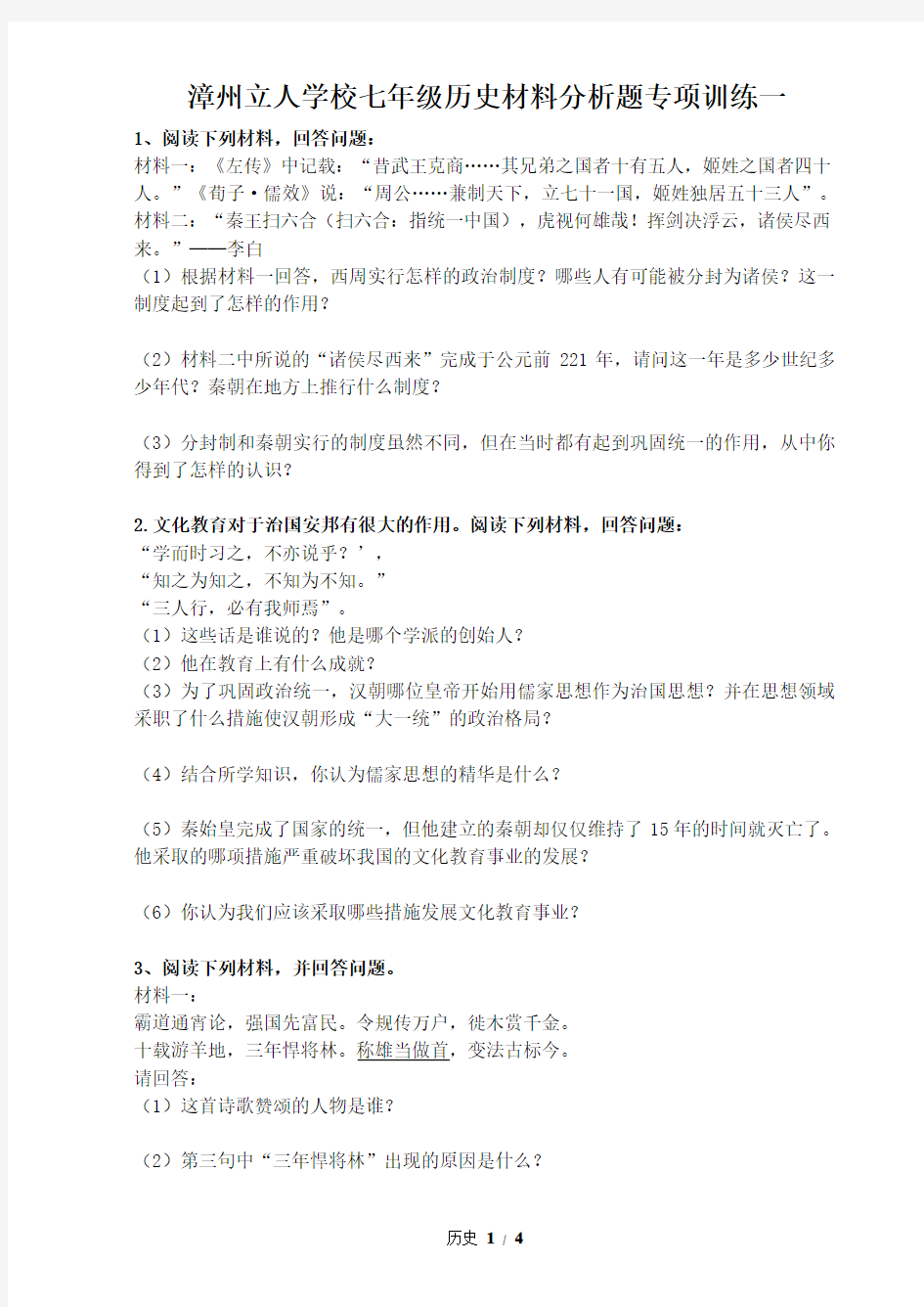

材料二:见右图。

(1)右图中的姓氏改变与哪一历史事件有关?该事件起到

了什么作用?再举出该事件中的两项措施。

(2)结合材料一、二和所学的历史知识回答,你从上述两件

事中得到了哪些启示?

4、阅读下列材料,并回答问题。

材料一:“壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相宁有种

乎?”

材料二:“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉。”

(1)材料一这句话是谁说的?由此爆发了什么起义?它有何地位?

(2)材料二指的是什么历史事件?发生于哪个朝代?

(3)以上材料给你带来什么启示?

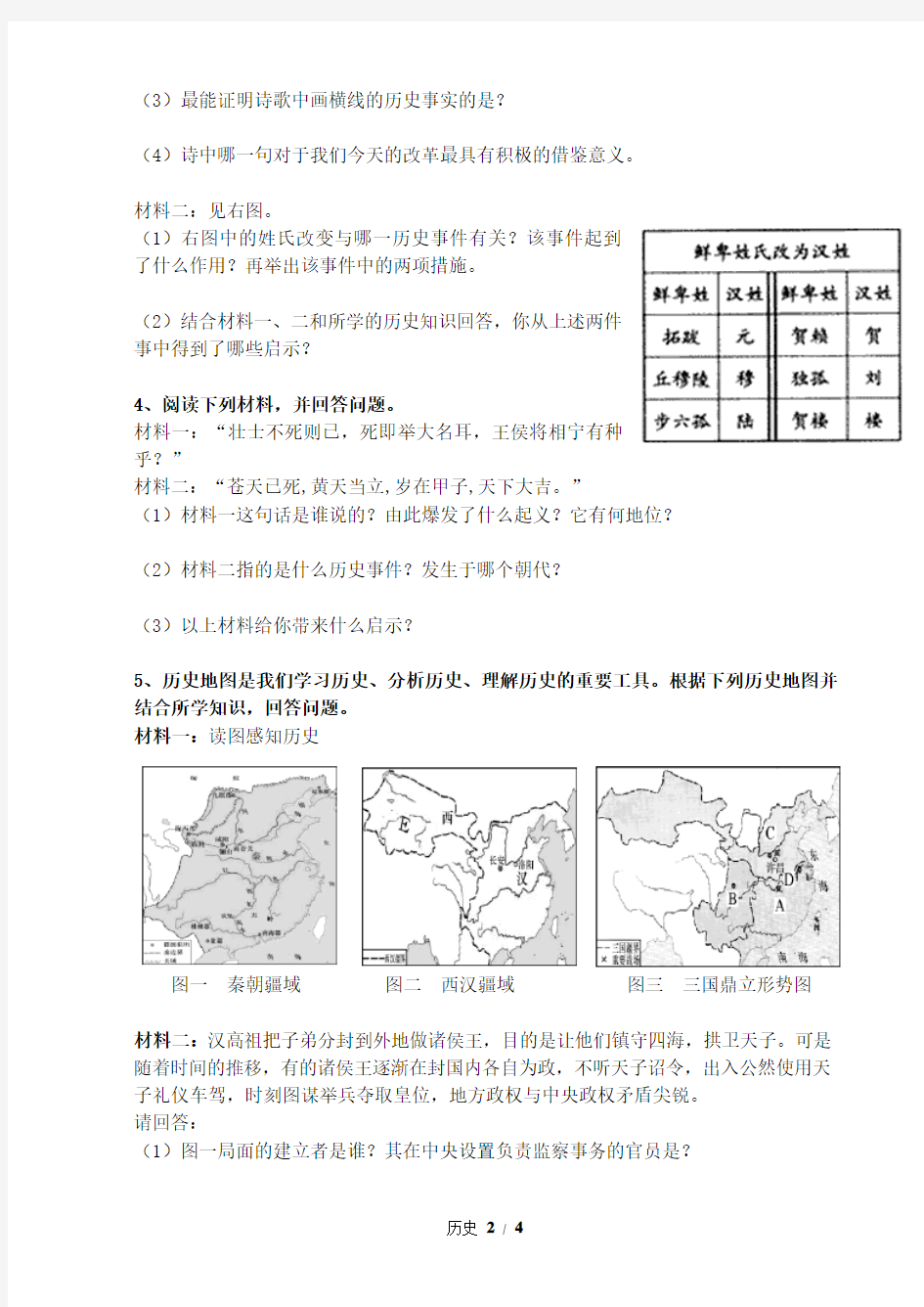

5、历史地图是我们学习历史、分析历史、理解历史的重要工具。根据下列历史地图并结合所学知识,回答问题。

材料一:读图感知历史

图一秦朝疆域图二西汉疆域图三三国鼎立形势图

材料二:汉高祖把子弟分封到外地做诸侯王,目的是让他们镇守四海,拱卫天子。可是随着时间的推移,有的诸侯王逐渐在封国内各自为政,不听天子诏令,出入公然使用天子礼仪车驾,时刻图谋举兵夺取皇位,地方政权与中央政权矛盾尖锐。

请回答:

(1)图一局面的建立者是谁?其在中央设置负责监察事务的官员是?

(2)读图二,西汉政府在E处设置了什么机构?这一机构的设立有何历史意义?

(3)读图三,写出A、B、C所代表的政权名称。

(4)根据以上地图并结合所学知识,分别总结秦汉时期和三国两晋南北朝时期的时代特征。

(5)根据材料二所反映的历史问题,回答汉武帝为了解决这一问题采取了哪些措施? .

6、阅读材料,并回答问题。

材料:张骞出使西域开通了中西交往的通道。后来,汉朝设立专门机构,对西域进行政治、军事管理,在通往中亚、西亚的路线上修道路、设驿站、筑长城,为来往使团、商旅提供食宿、交通和安全保护。沿着这条道路,千余年间,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汉血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

请回答:

(1)材料中“张骞出使西域”发生在哪位皇帝执政时期?他第一次出使西域的目的是什么?

(2)材料中“这条道路”指的是什么?其大致路线是怎样的?

(3)东汉时期,为使西域各国重新与汉朝建立联系,汉明帝派谁出使西域?

(4)“这条道路”有何作用?

7、阅读下列材料,并回答问题:

材料一:江南地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

──西汉《史记》

材料二:江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶覆衣天下。

──南朝《宋书》

①分析比较以上两则材料,说明江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化?

②为什么会发生这样的变化?这种变化对我国经济产生了怎样深远的影响?

③从江南变化原因中,你认为对当地经济发展有何启示?

8、阅读下列示意图

(1)结合所学知识,写出①-⑦的相关内容。

(2)上述示意图体现的这一时期历史发展的基本趋势有哪些?

9、一个民族的文化,凝聚着这个民族对世界和生命的历史认知和现实感受,积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则,是民族赖以生存的支柱和灵魂。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

[艺术篇]材料一:见右图

(1)图一的文字是我国已发现的最早、体系较为

完整的文字,它被称为______;汉字书写在东汉

末年发展成为书法艺术,图二《兰亭序》是谁的

书法作品?

[思想篇]

材料二:子曰:“唯仁者能好人,能恶人”

子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人”——《论语》

(2)材料二体现了孔子怎样的思想主张?谈谈这种思想主张对当今社会有什么作用?

[科学篇]材料三中医养生是我国传统文化的瑰宝,……我国传统养生强调人与自然关系的和谐,“道法自然”是中医养生的基本要求,天人合一、阴阳平等、身心合一是中医养生观的三大法宝:

(2)东汉时期,一套“道法自然”的医学体操诞生,请写出该体操的名称;同时期产生的一部医学著作全面阐述了中医理论和治病原则,这部著作是什么?(2分)

[感悟篇](4)综合以上探究,为传承和弘扬传统文化我们应该做些什么?

一、朝代篇历史朝代歌:夏商与西周,东周分两段。春秋与战国,一统秦两汉。三分魏蜀吴,两晋前后 延。南北朝并立,隋唐五代传。宋元明清后,皇朝至此完。 二、政治制度篇 1、禅让制:尧舜禹时期,以民主推举的方式选出部落联盟首领,历史上称为:“禅让制”。 2、世袭制:禹死后,启继承了他的位置,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”。 3、分封制:为稳定周初的政治形势,巩固疆土(目的),周王根据血缘关系远近和功劳大小(依据),将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权利,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围(作用)。诸侯需要向周王进献贡物,并服从周王调兵(义务)。西周、西 汉、西晋实行过分封制。 4、中央集权制度:为加强对全国统治,秦朝创立了大一统的中央集权制度。国家最高统治者为皇帝,总揽一切军政大权。在中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控。在地方实行郡县制,郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。 三、民族交流篇 1、秦与匈奴:秦始皇派蒙恬北击匈奴,并修筑长城,长城西起临洮,东到辽东。 2、张骞通西域 (1)西域指今天甘肃阳关、玉门关以西,就是现在新疆和更远的广大地区。 (2)两次通西域 3、西域都护:公元前60年,西汉在西域设置西域都护,都护府设在乌垒城。西域都护的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,其管辖范围包括今天新疆和巴尔喀什湖以东、以南的广大地区。 4、北方少数民族的内迁:东汉光武帝时期允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。因此从东汉开始,东汉、魏、晋时期,北方少数民族不断内迁。主要包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五个少数民族。 四、改革篇

七年级历史重点材料分析题专项练习 1.材料一:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多”。 材料二: (1)“治世不一道,便国不法古”出自战国时期什么人之口?是什 么意思?其中“孝公”是谁? 答:出自商鞅之口;意思是治理国家不一定只用一种方法,只要 对国家有利,就不必效法古代的制度。“孝公”是秦孝公 (2)他曾在历史上有过什么作为?这一作为的主要内容有哪些?答:作为:于公元前356年在秦孝公支持下进行变法。 主要内容:国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战;奖励军功;建立县制。 (3)这一作为有何影响? 答:经过商鞅变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家,为统一全国奠定基础。 (4)此人的主张是什么?这一理论属于哪家学派?代表哪个阶级? 答:他主张不因循守旧,实行变法。这一理论属于法家,代表了新兴封建地主阶级的利益。 (5)此人的变法是在什么时期的哪个诸侯国进行的?答:战国时期;秦国 (6)这次变法中对当代行政管理制度也有重要影响的是哪一条?答:建立县制 (7)这次变法实施奖励农耕的根本目的是什么?答:增强国力 (8)如果你是当时的新兴地主,你会对法令中的哪些措施表示欢迎?理由是什么? 答:①承认土地私有,保证地主对土地的占有,确保了地主的利益;②建立县制,加强了中央集权,有利于国家的统治安定。 (9) 材料二是描绘了什么场景?请说说:战国时期的各国变法是当时社会发生了怎样的变化? 答;场景:商鞅舌战守旧群臣。变化:封建制度逐步确立起来,我国封建社会形成。 (10)这一理论对我国现在的社会主义建设有何借鉴意义? 答:在我国的社会主义现代化建设中,我们也应该根据现实的需要及时改变那些不适应生产力发展的地方,坚持改革的方针不动摇。 (11)结合所学知识,你认为这次变法成功的原因是什么? 答:变法成功的原因:顺应了历史发展的趋势;制定了一系列具体有效的办法;敢于同旧势力斗争;国君的支持和百姓的欢迎。(答出三点即可) 2.阅读下列材料:子曰:“学而时习之,不亦说(通悦)乎?” 子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。” 子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (1)该材料是谁说的?是什么学派的创始人?答:是孔子说的,他是儒家学派的创始人。 (2)他在政治上主张什么?有何影响?答:他提出“仁”的学说,主张“爱人”,“为政以德”反对苛政和任意刑杀。他的学说被后来的封建统治者所利用,成为统治封建社会的正统思想。 (3)他对教育的贡献有哪些?答:①创办私学,广收门徒;②他注意“因材施教”,善于启发学生思考问题;③他教育学生要有老老实实的学习态度,要谦虚好学;④他要求学生时常复习,以便“温故而

七年级复习资料 朝代歌:夏商与西周东周分两段春秋和战国一统秦两汉三分魏楚吴二晋前后沿南北朝并立隋唐五代传宋元明清后皇朝至此完 生产工具的革新:原始社会初期(打制石器)——原始社会中期(磨制石器)——原始社会后期(铜器)——奴隶社会夏、商、周时期(青铜器制作工艺发展达到鼎盛)——春秋后期(出现铁农具、牛耕)——战国时期(铁农具、牛耕的推广使用) 第1课中国早期人类的代表——北京人 1.人和动物的根本区别是会不会制造工具。 2.周口店北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址。 3、云谋人、北京人和山顶洞人的区别 代表文化距今时间地点用火工具制造地位 元谋人约170万年云南元谋县 知道用火粗糙的石器 我国境内目前已确认的最 早的古人类 北京人约70-20万 年 北京周口店 龙骨山 学会使用和长期保 存火种(天然火) 打制石器 世界上最重要的原始人类 之一 山顶洞人约3万年北京周口店 龙骨山 人工取火 开始掌握磨光和 打孔技术、骨针 第2课原始农耕生活 1.能在低洼的地方开挖木结构水井的原始居民是河姆渡原始居民。 2、河姆渡人和半坡人的区别。 原始居民距今 时间 地区 农 业 家畜业 房屋 样式 生产 工具 手工业 河姆渡人 约 7000 年 浙江余姚河 姆渡村 (长江流域) 水 稻 饲养猪 狗水牛 干栏式骨耜 制作黑陶、玉器和乐器骨哨、使 用天然漆、雕刻技术 半坡人 约 6000 年 陕西西安东 部半坡村 (黄河流域) 粟 饲养猪 狗等 半地 穴式 石器、 角器、 骨器等 制作彩陶、乐器、纺织、制衣等 3、原始农业的发展: (1)时间:9000-7000年前 (2)兴起地区:黄河、长江和淮河流域 (3)变化:由“刀耕火种”发展到用耒耜翻土耕种,提高农业生产水平。 (4)兴起和发展的标志:农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的发展。 (5)意义:原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。 第3课远古的传说 1.距今大约四五千年前黄河流域著名的部落首领有炎帝和黄帝。 2.炎帝和黄帝结成联盟大战蚩尤,为日后华夏族的形成奠定基础的著名战役是涿鹿之战。 3.炎黄部落联盟后逐渐形成华夏族,“人文初祖”指的是炎帝和黄帝,海内外华人自称“炎黄子孙”。 4.炎帝的发明:教民开垦耕种,种植水稻,种植五谷和蔬菜;制作陶器,发明纺织,会煮盐,教民通商

人教版七年级历史上册材料分析 1、阅读下面材料: 公元前一世纪,欧洲罗马共和国执政官恺撒,曾穿着丝袍出现在剧场,轰动一时。到后来,身着 中国锦衣绣服,成为罗马上层社会的风尚。 ①材料中提到时间,在这个时期中国是什么朝代?西汉请回答: ②中国的“丝袍”是通过什么通道转运到当时欧洲的?请写出他的路线为及其开辟做出突出贡献 的人物? 长安、河西走廊、新疆地区、西亚、欧洲。张骞丝绸之路③欧洲当时把中国称为什么?中国称当时罗马称为什么? 丝国大秦 3、阅读下列材料: 材料一匈奴人失去河西,损失重大,唱道:“失我祁连山,使我六畜不蕃息(意为生长繁殖)。失我焉支(胭脂)山,使我嫁妇无颜色(不能打扮得漂亮了)。” 材料二史书记载,昭君和亲后,边关的城门很晚才关闭,处处都是放牧和贸易的牛马,好几代人不再听到报警的狗叫声,老百姓再也没有战争之苦。 回答:⑴上述材料反映了汉与匈奴的哪两种关系?战到和的关系 ⑵材料中的两种历史现象是如何出现的? 出现的原因材料一霍去病大破匈奴,收复河西走廊 材料二昭君和亲 ⑶你如何评价材料中的两种历史现象? 处理民族关系,“和”可以和平共处,共同发展;当受到侵略时,必以“战”为主,反抗外族侵略 4.(P78)“在造纸术发明以前,我国通常用竹木简或帛作为书写材料……,纸的造价低,携带方便” [1].我国的纸发明于何时?——西汉前期 [2].后来谁改进了造纸术?蔡伦在造纸术方面的贡献是什么?——蔡伦;蔡伦改进了造纸术,扩大了原料来源,降低了造纸成本,提高了纸的产量和质量。 [3].纸的发明有什么重大意义?——(1)便利了人们的书写和记载;(2)推动了人类文明的进步;(3)有利于世界人类文化的传播。 5( P87 )“……陵墓里有骑步兵俑七千多种,武士俑不同的身份、不同的神态……” [1].材料中的“陵墓”指的是谁的陵墓?——秦始皇 . [2].材料反映的是哪一时期的雕塑艺术?其杰作是什么?该杰作被誉为什么?——秦汉时期;秦始皇陵兵马俑;“世界第八大奇迹” 6.( P72 )“初骞行时百余人,去十三岁,惟二人得还” 材料中提到的“骞”指的是谁?——].张骞[1[2].他初行时间及目的是什么?——公元前138年,目的是:联络大月氏,夹击匈奴。

七年级上册历史(2016年部编教材)材料 分析题 一、材料一:管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。 ——《论语》 材料二:治世不一道,便国不法古。 ——商鞅 材料三: (1)材料一,齐桓公任用管仲为相。采取了哪些措施发展本国的势力?(改革措施)这些措施起到了 什么作用? 重用人才,实行改革,整顿内政,发展生产,强大军队。 使齐国国富兵强;齐桓公成为春秋时期第一个霸主。(2)材料二商鞅变法是在什么时间进行的?是在谁的支持下开始变法的?变法的内容是什么?具有什 么作用? 公元前356年。秦孝公。承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战;建立县制。作用是:使秦国的经济发展,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。

(3)材料三是描绘了什么场景?请说说:战国时期的各国变法是当时社会发生了怎样的变化? 商鞅舌战守旧群臣。封建制度逐步确立起来,我国封建社会形成。 二、材料一:学而时习之,不亦说乎? 知之为知之,不知为不知 三人行,必有我师焉。——《论语》材料二: (1)材料二的人物是谁? 孔子 (2)他是哪个学派的创始人?他所创立的学说在战国时期的主要代表人物是谁? 儒家。孟子。 (3)他的主张是什么? 提出了“仁”的学说,主张“爱人”,“为政以德”;反对苛政和任意刑杀。 (4)他对教育的贡献有哪些? ①创办私学,广收门徒;②他注意“因材施教”, 善于启发学生思考问题;③他教育学生要有老老实实的学习态度,要谦虚好学;④他要求学生时常复习,以便“温故而知新”。 (5)请用一句话评价该人物? 孔子是著名的大思想家、大教育家、儒家学派的创始人。(6)读了材料一的三句话,你受到什么启发? 学习要实事求是,经常复习,要谦虚谨慎。

新课标七年级历史上册非选择题 1.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。 材料一鼓励 ..农民开垦荒地,努力种田和织布的可 以免除 ..徭役和赋税,弃农经商或因懒惰而贫穷的,连同家属 罚.作奴婢;废除贵族的世袭特权,奖励 ..打仗有功的人;建立县制,由国君直接派官吏治理;编定户口,五家为伍,十家 为什,相互监督,一家犯法,邻里如不告发,则十家连坐 ..。 材料二旧贵族由于既得利益受到损害,他们与太子串通一气,诽谤他。……他被诬陷“谋反”,惨遭“车裂”而死。他虽遭不幸,但新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。 (1)上述材料从内容和结果两个方面反映了我国古代哪一次著名的变法?这次变法发生的时间和目的分别是什么? (2)为便于记忆,请用简洁的语言概括材料一中的四项内容。(限20个字以内) (3)根据材料一中加点的字,概括并写出这次变法的特点。 (4)材料二中的哪句话说明这次变法取得了成功?结合所学知识,你认为这次变法成功的原因是什么?

2.阅读下列两幅示意图,结合所学知识回答问题。 图一图二 (1)请结合所学知识,分别为两幅示意图确定适当的名称。 (2)图一说明秦朝在全国推广的标准文字是什么?秦朝时日常文书往来通用的字体又是什么? (3)图二是谁采取的措施?据图说出这一措施的具体内容是什么?它在历史上产生了怎样的影响? (4)图一、图二所反映的两项措施有什么相同点?(提示:可从目的、基础、作用、影响等方面回答) 3.秦王嬴政兼并六国后建立了一套对后世有深远影响的中央集权制度。请回答: (1)秦建立君主专制中央集权制度,采用的是战国末期哪一位思想家的理论? (2)根据所学知识设计一幅秦朝中央集权制度(政治体制)示意图 ...。 4.阅读下列材料,结合所学知识回答问题。 材料一秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家。当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有二三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死。 材料二秦朝时死刑种类多,共有10多种,如腰斩、车裂等。犯罪的人,轻者罚作苦役,重者动辄处死。一人犯法,亲族都得处死;一家犯法,邻里都受牵连。 材料三他们斩木为兵,揭竿为旗,中国历史上第一次农民大起义在大泽乡爆发了。(1)材料一、二反映了什么社会现象? (2)材料二中“亲族都得处死”“邻里都受牵连”的刑罚当时分别称作什么?

人教版七年级 1 复习资料 人教版七年级历史上册材料分析题训练 1.材料一:中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,唯有我先。———孙中山材料二: 材料三: (1)材料一中的“轩辕”指的是谁?(2)是哪两个部落联合起来平定了蚩尤部落? (3)结合材料一和材料二,说说这个人物对人类做出哪些贡献?被后人尊称为什么? 2.材料一:夏朝的国王把人当做坐骑,还把自己比为太阳,人们对他恨之入骨,纷纷咒骂他。材料二:后赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟。 (1)材料二出自哪部书? (2)材料一中所描写的“夏朝的国王”和材料二中所描写的“商朝的国王”分别是谁? (3)他们的所作所为最终导致了怎样的后果?给你的启示或者你最想说的一句话是什么? 3.材料一:管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。——《论语》材料二:治世不一道,便国不法古。——商鞅 材料三: 1 人教版七年级 2 复习资料(1)材料一,齐桓公任用管仲为相。采取了哪些措施发展本国的势力?(改革措施) 这些措施起到了什么作用?

(2)材料二“治世不一道,便国不法古”的意思是什么?商鞅变法是在什么时间进行 的?是在谁的支持下开始变法的?变法的学而时习之,不亦说乎? 知之为知之,不知为不知 三人行,必有我师焉。——《论语》 (1)上图的人物是谁? (2)他是哪个学派的创始人?他所创立的学说在战国时期的主要代表人物是谁? 2 人教版七年级 3 复习资料(3)他的主张是什么? (4)他对教育的贡献有哪些? (5)请用一句话评价该人物? (6)读了材料一的三句话,你受到什么启发? 6、材料一:秦王扫六合,虎视何雄哉!材料二: 材料三:

第1课 中国早期人类的代表——北京人 第2课 原始农耕生活 第3课 远古的传说 第4课 早期国家的产生和发展 元 谋人 时间:距今约170地点:云南元谋 地位:我国境内目前已确认的最早的古人类。时间:距今约70万—20万年 地点:北京周口店 地位:直立行走。 工具:打制石器;用火:天然火 时间:距今约3万年 特点:掌握钻孔技术和磨制技术。 用火:人工取火 距今约6000多年 河 姆渡居 民 时间:距今约7000年 地点:浙江余姚(南方长江流域) 房屋:干栏式建筑 (优点:通风、防潮) 农作物:水稻 工具:磨制石器 陶器:黑陶 河姆渡原始居民与半坡原始居民相同点: (1)都从事农业生产;(最重要) (2)都过着定居的生活; (3)都使用磨制石器和陶器; 原始农业的发展: 1.我国是最早种植粟和水稻的国家; 2.兴起的区域:黄河、长江、淮河等流域; 3.从刀耕火种到用耒耜等工具进行耕种; 原始农业出现的标志:农作物种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制工具的出现 河姆渡原始居民与半坡原始居民不同点: (1)房屋的结构不同; (2)种植的农作物不同; (3)陶器不同:半坡用彩陶,河姆渡用黑陶 不同点原因:所处的地理位置不同 炎黄联盟 1. 黄帝在阪泉之战打败炎帝,结成炎黄联盟。 2. 炎黄联盟在涿鹿之战打败蚩尤。 3. 形成华夏族。 4. 炎帝和黄帝被尊为中华民族的人文始祖。 炎帝黄帝的贡献 炎帝:原始农业、手工业、乐器琴瑟、天文历法知识; 黄帝:衣食住行、军事。 下属仓颉发明文字; 妻子嫘祖养蚕抽丝 禅让制 代表人物:尧舜禹 含义:将部落联盟首领的位置传给贤德之人。 (有才能的人) 大禹治水:采用疏导的方法。 分封制 目的:巩固统治;分封的依据:血缘关系远近和功劳大小; 对象:宗亲、功臣 含义:将宗亲功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国。 义务:服从周王的命令,并定期纳贡。 作用:保证周王室对地方的控制,稳定政局,扩大统治范围。 贵族:周王、诸侯、卿大夫、士。

七年级上册历史资料题及答案 以平常的心态参加期中考,发挥自己的水平,胜利就在前方。祝你七年级期中考试!这是学习啦的期中测试题,希望你能从中得到感悟! 一、单项选择(本大题20小题,每小题2分,共40分) 1.隋朝是我国历史上一个继往开来的朝代。它结束了两晋南北朝时期长期的分裂局面,再度实现全国的统一是在 A.581年 B.605年 C.589年 D.611年 2.李渊在隋朝的废墟上建立了唐朝,开启了大唐盛世的历史。你知道唐朝是哪年建立的吗 A.626年 B.618年 C.581年 D.589年 3.唐朝时期,内地与边疆少数民族加强联系的方式最准确的一项是 ①唐朝册封少数民族首领②唐朝与少数民族政权通婚

③在边疆设立管辖机构④与边疆少数民族进行贸易往来 A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④ 4.唐朝时农业非常发达, ___呈现出一派生机勃勃的景象,出现的新农具有: ①耧车②曲辕车③翻车④筒车 A.①② B.③④ C.①③ D.②④ 5.唐朝的吐蕃是今天哪一民族的祖先 A.回族 B.藏族 C.朝鲜族 D.族 6.把文成公主嫁给松赞干布,开辟汉藏友好历史篇章的皇帝是 A.唐高宗 B.唐中宗 C.唐太宗 D.唐玄宗 7.下列关于赵州桥的表述,不正确的是 A.是唐朝工匠李春设计并主持建造的

B.设计科学,跨度很大,桥面平缓,便于交通 C.造型很美,是世界上现存最古老的石拱桥 D.七百多年后,欧洲人才建成类似的桥 8.其诗歌既豪迈奔放,又清新飘逸,而且想象丰富,意境奇妙,语言轻快,被称为“诗仙”的著名诗人是 A.李白 B.杜甫 C.白居易 D.王维 9.“他的诗,有的气魄雄伟,有的沉郁悲怆,语言凝练,表现出高超的艺术技巧,人们 尊称他为诗圣“,这段话是对谁的描述 A.李白 B.杜甫 C.白居易 D.王维 10.唐代文坛名人顾况在读过某人“离离原上草,一岁一枯荣”的诗后,曾感叹到:“有句如此,居亦不难”,某人是

人教版七年级上册历史知识点45点总结 1.结束秦汉西晋以后的长期分裂局面,又一次实现统一的政权和关键人物是【隋朝,589年隋文帝】 2.唐朝的鼎盛时期,是谁在位的什么局面【唐玄宗,开元盛世】 3.唐朝社会风气的特点【开放和兼容并包】 4.遣唐使是哪个国家派来的【日本】 5.唐朝由盛转衰的转折点是【安史之乱】 6.黄袍加身,杯酒释兵权都是发生在谁身上的典故【宋太祖赵匡胤】 7.契丹族首领是谁【耶律阿保机】 8.南宋的抗金英雄【岳飞】 9.世界上最早的纸币【北宋前期的交子】 10.成吉思汗的功绩【统一蒙古草原,建立蒙古政权】 11.“省”这一行政机构来源于什么时期的什么制度【元朝的行省制度】 12.宋代市民娱乐兼商业的场所是【瓦子】 13.指南针应用于什么领域【航海】,火药应用于什么领域【军事】 14.我国设立丞相和废除丞相的朝代【秦朝设立,明朝废除】 15.戚继光抗倭的实质是【戚继光抗倭是一场反侵略的战争】 16.中国17世纪的工艺百科全书是【天工开物,作者宋应星】 17.是谁改族名为满洲,改国号为清【皇太极】 18.明清时侵占台湾的是哪个国家【荷兰】,是谁在那一年收复的【郑成功1662年】

19.隋朝大运河的作用【促进了南北政治文化经济交流】 20.用一句话形容武则天统治时期【政启开元,治宏贞观】 21.唐朝是什么创作的黄金时期【诗歌】 22.唐朝的中外文化交流中东渡和西行的分别是谁【鉴真东渡,玄奘西行】 23.五代十国的实质【唐末以来藩镇割据局面的延续】 24.北宋初年出现了“兵不识将,将不专兵”的现象,直接原因是什么【经常调换军队将领,定期换防】 25.澶渊之盟双方【辽和北宋】 26.它是女真族建立的一个政权,在与南宋西夏并立期间始终维持其优势地位,它是【金】 27.宋代的瓷都是哪里【江西景德镇】 28.元朝统一全国的时间和标志是【1276年,元攻灭南宋残部】 29.元朝管理台湾地区设置的机构是【澎湖巡检司】 元朝管理西藏地区设置的机构是【宣政院】 30.元曲最优秀的作家和代表作【关汉卿《窦娥冤》】 31.是什么改变了雕版印刷术只能印一种书的弊端【活字印刷术】 32.明朝科举考试的题目必须来自哪里【四书五经】考试的文体必须是什么【八股文】 33.我国章回体小说的开山之作是【三国志通俗演义】 34.明末农民起义的主力军是李自成起义,李自成起义的口号【均田免赋】

人教部编版七年级历史上册教案 第15课 两汉的科技和文化 【教学目标】 1.知识与能力 掌握中国是世界上首先发明纸的国家、蔡伦改进造纸术、张仲景和华佗的医学成就、张仲景的《伤寒杂病论》、司马迁与《史记》、道教的产生和佛教的传入。 2.过程与方法 通过归纳两汉时期我国取得的科学技术成就,提高学生综合概括历史问题的能力。 3.情感态度与价值观 通过本课的学习,使学生认识到两汉时期文化的繁荣昌盛,是建立在国家统一、经济发展的基础之上的,说明一定的文化是一定的政治、经济的反映,并能从中感受到我国古代科学家的聪明才智、优良品德和高尚情操,激发民族自豪感,加深对中国历史和文化的认同感;两汉时期许多科学成就处于世界领先地位,特别是造纸术的发明对世界文明贡献巨大。 【重点难点】 教学重点:造纸术的发明与改进。 教学难点:如何以正确的态度认识宗教。 【学情分析】 虽然这是一节文化课,但七年级学生对社会政治与经济、文化发展之间的关系的理解还不深入,因此,在学习相关的知识点时,要注意结合当时的时代背景进行分析。 【授课类型】 新授课。 【教学时间】 1课时。 【教学方法】 阅读讲解法、材料研读法、情境创作法、设置悬念法。 【教具】

导学提纲、历史图片、多媒体课件等。 【新课导入】 课件展示“竹木简”“丝帛”,提问学生:竹木简、丝帛是我国战国时期的书写材料,它们有什么缺点呢?学生思考、回答:笨重、昂贵。教师再提问:哪一种书写材料克服了这些缺点呢?学生回答:纸。今天我们就来学习造纸术等两汉时期的科技与文化。 一、造纸术的发明 提问:大家想一下,在纸发明以前,人们用什么作书写材料呢? 学生回答:纸问世之前,古人把文字刻画、书写在甲骨和简帛上面,或铸刻在青铜器物上面。秦汉时期的公文往来、私人书信以及典籍等都用简帛写成。(展示《居延汉简》《马王堆汉墓帛书》图片) 出示材料: 竹木简在纸发明以前是我国的主要书写材料之一,但由于竹木简很笨重,带来许多不便。据说,秦始皇一天批阅的竹木简奏章重120多斤,汉武帝时东方朔给汉武帝上的一个奏本,用了3000片竹简,两个人吃力地抬进宫,汉武帝看了一个多月。帛也是纸发明以前的书写材料,但帛太贵,不能大量的使用。 这些书写材料同纸相比,有什么缺点呢? 学生发言(略) 教师点拨:随着社会经济文化的发展,迫切需要一种轻便、实用、经济的书写材料,于是造纸术应运而生。大量的考古发掘都发现了属于西汉前期的纸,从而证明了西汉时期人们已经懂得了造纸的方法。(展示考古发掘的《纸本地图》) “探索发现”:同学们自主阅读第73页的教材内容,然后用精练的语言概括“最早的纸”和“蔡侯纸”。 结论:西汉时期,人们已经懂得了造纸的基本方法。东汉时,宦官蔡伦总结前人经验,改进了造纸工艺,纸的质量大大提高。 课件展示最早的纸的图片、蔡伦画像。

重点材料分析题专项练习 1、阅读下列材料,结合所学知识回答问题。 材料一鼓励 ..徭役和赋税,弃农经商..农民开垦荒地,努力种田和织布的可以免除 或因懒惰而贫穷的,连同家属罚.作奴婢;废除贵族的世袭特权,奖励 ..打仗有功的人;建立县制,由国君直接派官吏治理;编定户口,五家为伍,十家为什,相互 监督,一家犯法,邻里如不告发,则十家连坐 ..。 材料二旧贵族由于既得利益受到损害,他们与太子串通一气,诽谤他。……他被诬陷“谋反”,惨遭“车裂”而死。他虽遭不幸,但新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。 (1)上述材料从内容和结果两个方面反映了我国古代哪一次著名的变法?这次变法发生的时间和目的分别是什么? 答:商鞅变法。时间:战国时期目的:富国强兵。 (2)为便于记忆,请用简洁的语言概括材料一中的四项内容。(限20个字以内)答:奖励耕织;奖励军功;建立县制;编定户口。 (3)根据材料一中加点的字,概括并写出这次变法的特点。 答:奖罚分明(奖勤罚懒,奖功罚罪) (4)材料二中的哪句话说明这次变法取得了成功?结合所学知识,你认为这次变法成功的原因是什么? 答:说明变法成功:“新法仍继续推行,秦的国势日趋强盛。” 变法成功的原因:顺应了历史发展的趋势;制定了一系列具体有效的办法;敢于同旧势力斗争;国君的支持和百姓的欢迎。(答出三点即可) 2、阅读下列材料,结合所学知识回答问题。 张骞出使西域开通了中西交往的通道。后来,汉朝设立西域都护,对西域进行政治、军事管理,在通往中亚、西亚的路线上修道路、设驿站、筑长城,为来往使团、商旅提供食宿、交通和安全保护。沿着这条道路,千余年间,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的毛皮、汉血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。 (1)材料中“张骞出使西域”发生在哪位皇帝执政时期?他出使西域的目的是什么? 答:皇帝:汉武帝。目的:联络大月氏夹攻匈奴。 (2)材料中“这条道路”指的是什么?其大致路线是怎样的? 答:道路:丝绸之路。 大致路线:长安河西走廊今新疆地区西亚欧洲大秦。 (3)读了上述材料,你能得出怎样的结论和认识? 答:张骞对开辟丝绸之路做出了重大贡献;今新疆地区早在西汉(汉朝)时期就归属中央政权;丝绸之路是中国与亚欧(东西方)经济文化交流的纽带(桥梁);丝绸之路是佛教和佛教艺术等传入中国的通道;佛教在两汉之际(汉朝

材料题:动荡的春秋时期 10.阅读下列材料: 材料一《吕氏春秋》上有一个故事,说:大力士乌获将牛尾巴都拉断了,牛却纹丝不动。一个小孩牵着牛鼻环,牛倒乖乖地跟他走了。 材料二下图是考古工作者在山西战国墓葬中发掘出来的“牛尊”。 请回答: (1)请你把文献记载与出土文物结合起来,谈一谈这个考古发现说明了当时的什么社会现象? (2)当时还有一种什么生产工具的使用与推广,推动了生产力的发展? (3)上述生产工具的使用与推广起到了怎样的历史作用? 11.阅读下列材料,回答问题: 材料一管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。 ——《论语》 材料二桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之功也。 ——孔子 (1)“管仲相桓公”发生在何时?该时期为什么能出现“霸诸侯,一匡天下”的现象? (2)材料一中的“管仲”是如何“相”桓公的? (3)材料二中“桓公九合诸侯”指的是什么事?“不以兵车”应得益于管仲的什么策略?

参考答案 1.解析:文字资料与文物是我们了解历史的重要依据。根据材料可以判断出春秋战国时期牛耕得到推广,当时,铁农具也逐渐得到使用与推广。 参考答案:(1)说明春秋战国时期,人们已掌握了牛的习性,牛耕技术已得到使用与推广。 (2)铁农具的使用与推广。 (3)铁农具和牛耕的使用与推广,为大面积开垦荒地提供了保障,出现了新的阶级——地主阶级。原来全国土地属国王所有的制度,开始走向解体。 2.解析:本题主要考查春秋争霸的背景及齐桓公之所以成为首霸的原因。结合所学基础知识即可解答。 答案:(1)春秋时期。因为周天子的地位一落千丈,诸侯不再听从周天子的命令,天子反而要依附于强大的诸侯,各诸侯国不断进行战争,强大的诸侯迫使各国承认他的首领地位,成为“霸主”。 (2)改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队;以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界。 (3)公元前7世纪中期,齐桓公召集诸侯会盟,周天子派人参加,齐桓公成为霸主。得益于“尊王攘夷”的策略。

材料题:青铜器与甲骨文 1.识读下图,完成下列问题: (1)请说出三幅图中青铜器的名称。并说出这些青铜器是由哪些成分构成的合金? (2)请你对以上三件器物分别做一简单介绍。 (3)根据三幅图,结合所学知识概括青铜器物的特点。 2.鼎是中国悠久历史及古代文化的一个象征,也是世界文明史与艺术宝库中的一颗璀璨明珠。 材料一古书记载:铸造一件精美的青铜器必须具备“典范正,金锡美,工冶巧,火齐得”几个条件。下面是商朝司母戊鼎制作的想象图。 材料二我国古代的青铜器种类繁多,而数量最多的是青铜礼器。青铜礼器大多数是王室与贵族祭祀时使用的器皿。夏、商、西周时代的青铜器上有复杂的纹饰,这些纹饰或与贵族的祖先、神灵崇拜有关,或与他们的权力、财产有关。有的青铜器上还刻有文字,纪念祖先、记录赏赐或王命。

请回答: (1)计算一道跟铸造司母戊鼎有关的应用题:商代一个用来熔化青铜的坩埚的容积是0.001 4立方米,现在要铸造一个高1.33米,长1.1米,宽0.8米,重832.84千克的大鼎,一次浇铸成功,请计算:需要多少个坩埚(每立方米的铜重8 900千克)?如果一个坩埚需要4个人操作的话,至少需要多少人合作铸造司母戊鼎? (2)通过计算,你对司母戊鼎的制作有何认识? (3)依据材料二,谈谈你对青铜器的综合认识。 3.识读下列图片: 请回答: (1)图中所体现的文字叫什么?它盛行于哪个朝代? (2)这种文字一般的刻写材料是什么?记载的主要内容是什么?有什么意义? (3)图中文字与现代文字有什么联系?

参考答案 1.答案:(1)四羊方尊、司母戊鼎、青铜立人像。铜、锡、铅。 (2)图一:结构巧妙,制作精细,堪称青铜器中的精品;图二:雄伟端庄,气势凛然,代表了商朝青铜器的典型风格;图三:造型奇异,风格独特,具有无穷的艺术魅力。 (3)种类繁多、工艺高超、生产规模大。 2.答案:(1)8 900×0.001 4=12.46(千克) 832.84÷12.46=66.841(个) 67×4=268(人) 故需要坩埚约67个。至少需要268人合作铸造。(先计算出一个坩埚可以熔化多少千克青铜,就可推算出需要的总坩埚的数量。由此可知,光熔铜浇铸就需要268人,再加上制模、翻范、拆范后的修饰以及运输管理等,总计至少需要300人) (2)司母戊鼎制作规模宏大、工艺高超。体现了祖先的勤劳智慧和密切协作的精神。(3)青铜器不仅是一种物质产品,更是一种精神产品,既有实用价值,又有艺术价值,它是我们研究古代历史的重要依据。 3.答案:(1)甲骨文。商朝。 (2)龟甲或兽骨。记录和反映了商王的活动和商朝的政治、经济情况。意义:对研究商朝的历史有重要价值。我国有文字可考的历史就是从商朝开始的。 (3)甲骨文是一种比较成熟和完备的文字,今天的汉字和甲骨文有渊源关系。

部编人教版七年级上册非选择题综合训练汇编 1、阅读材料,回答问题。 材料一公元前365年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法。法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可以免除徭役;根据军功的大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。 ——摘自人教版《历史》七年级上册(1)据材料说明,生活在商鞅变法时期秦国的农民,是否支持商鞅变法?为什么?商鞅变法给秦国带来的变化。 材料二(太和)十有八年……革衣服之制。十有九年……诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者免所居官……九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳。 ——《魏书?高帝纪下》(2)材料反映的是历史上哪次改革?据材料概括改革的措施。这次改革有什么作用? (3)一次改革能否成功,取决于哪些因素?(归纳一点即可) 2、秦汉时期是我国历史上大统一的重要时期,秦始皇和汉武帝是我国历史上杰出的封建帝王。阅读材料,回答问题。 材料一 (1)据材料一,归纳秦朝为巩固统一采取的措施。 材料二主父偃说上(汉武帝)曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或建城数十,地方千里。缓则骄奢,易为淫乱;急则阻其疆而合纵,以逆京师。……愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。”于是上从其计。 (2)据材料一,说明汉武帝统治初期在政治上面临的问题是什么?他又是怎样解决这一问题的? 材料三

3)材料三中的两幅图分别反映了西汉时期哪一重大历史事件?各产生了怎样的影响? 3、阅读材料,回答问题。 材料一孔子名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。儒家学派的创始人,提出“以德治国”的政治主张。孔子的思想以“仁”和“礼”为核心。 (1)据材料一,说明孔子的政治和思想主张分别是什么? 材料二为了加强思想控制,秦始皇下令除朝廷外民间只许收藏秦史、医药、占卜、种树的书,其他的书籍一律销毁。秦始皇还把指责他的儒生和方士活埋。 ——岳麓版《中国历史》七年级上册(2)材料二反映了什么史实?这一史实产生了怎样的恶劣影响? 材料三汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。重视教育,在中央兴办太学,在地方兴办国学。——川教版《中国历史》七年级上册 (3)材料三反映的史实产生了什么影响?材料二和材料三反映出秦始皇和汉武帝对待儒家思想的不同态度,但其目的相同,他们相同的目的是什么? (4)作为当代中学生,你认为应该怎样对待以儒家思想为代表的传统文化? 4、看图回答。 1)图一反映的重大历史事件是什么?该事件发生在哪个皇帝统治时期?

部编人教版七年级上册历史全册教案教案教学设计 第一单元史前时期:中国境内人类的活动 第一课中国早期人类的代表——北京人 教学目标: 知识与技能 1.了解人类历史的起源,指导元谋人是中国境内的早期人类。 2.了解北京人发现的过程,指导根据化石推测北京人的特征及生产、生活的情况。。过程与方法 1.指导学生阅读教材,提炼知识要点。 2.通过观察《人类进化示意图》《中国境内主要古人类遗址分布图》,说出人类进化的大致过程及我国境内主要古人类遗址分布情况,初步掌握阅读历史地图的方法。情感态度与价值观 1.了解我国是人类的发源地之一,是目前世界上发现远古人类遗址最多的国家之一,激发学生的爱国主义情感,培养珍视人类文化遗产的意识。 2.通过讲述北京人遗址发掘过程中的小故事,体会考古学家执着探索的精神,结合北京人遗址中的考古发掘,认同北京人遗址在同期遗址中的重要地位。教学重点:北京人 教学难点:劳动创造人本身 教学准备: 教师准备相关的课件及资料图片,发给学生预习指导,指导学生查阅相关资料,自主学习。

教学过程:活动教师活动图片导入达尔文猿身像及达尔文真实画像设问:1.引导学生观察第一幅图片的特殊之处?2.观察第二幅图片,认识达尔文及达尔文的生物进化理论。 1.多媒体资料:人类进化示意图学生活动学生观察图片,看看能不能发现这个猿身像的头是谁的,为什么要这样做?学生提前查阅资料,了解达尔文暨生物进化论。设计意图设疑导入,从达尔文猿身像导入,激发学生的学习兴趣,将学生带入历史情境。环节课程导入新课教学引导学生观察图片,讲述人类由猿进化学生认真观察图片,描述人类进化的过程。锻炼学生的图片理解能力和口头表达能力。而来。2.多媒体资料《中国境内主要古人类遗址分布图》设问:(1)依据地图观察中国古人类主要分布在哪个流域,说明什么问题?(2)探索人类产生奥秘的时候,是依靠什么来判定远古人类生存、存在的时间的?3.牙齿的秘密——初识“元谋人” 资料:首次报道:1965年5月,地质工作者在云南元谋进行地质考察时,偶然发现两颗浅灰色、石化程度很深的猿人牙齿化石,经研究发现,两枚牙齿同属于一个男性成年人个体,有明显的原始性状。经测定,生存年代距今约170万年,为亚洲最早的原始人类。设问:牙齿告诉了我们什么秘密?资料:伴随元谋人牙齿的出现,还有一些石制品,属于旧石器,其形状包括尖状器、刮削器和砍砸器。在统一地层中还发现大量炭屑和烧焦的骨头及动物化石。设问:这些石制品是做什么用的?4.头盖骨的分量——关注“北京人” 资料:1921年至1927年,考古学家先后三次在“北京人”洞穴遗址外发现3枚人类牙齿化石,将其命名为“中国猿

精品文档 人教版七年级历史上册材料分析题训练 1.材料一:中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,唯有我先。 ———孙中山 材料二: 材料三:

)材料一中的“轩辕”指的是谁?(1 指黄帝 2)是哪两个部落联合起来平定了蚩尤部落?(炎帝和黄帝精品文档. 精品文档 (3)结合材料一和材料二,说说这个人物对人类做出哪些贡献?被后人尊称为什么? 他建造宫室,制作衣裳,教人们挖井,发明了舟车,为后世的衣食住行奠定了基础。他的妻子嫘祖发明养蚕缫丝,他的属下仓颉发明了文字,伶伦编出了乐谱,等等。被后人尊称黄帝为“人文初祖”。 2.材料一:夏朝的国王把人当做坐骑,还把自己比为太阳,人们对他恨之入骨,纷纷咒骂他。 材料二:后赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟。 (1)材料二出自哪部书?

《史记》 (2)材料一中所描写的“夏朝的国王”和材料二中所描写的“商朝的国王”分别是谁? 夏桀、商纣 (3)他们的所作所为最终导致了怎样的后果?给你的启示或者你最想说的一句话是什么? 国家的覆亡。水能载舟,亦能覆舟;或者得道多助,失道寡助。3.材料一:管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。 ——《论语》 材料二:治世不一道,便国不法古。 ——商鞅 材料三:

精品文档. 精品文档 (1)材料一,齐桓公任用管仲为相。采取了哪些措施发展本国的势力?(改革措施)这些措施起到了什么作用? 重用人才,实行改革,整顿内政,发展生产,强大军队。 使齐国国富兵强;齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

(2)材料二“治世不一道,便国不法古”的意思是什么?商鞅变法是在什么时间进行的?是在谁的支持下开始变法的?变法的内容是 什么?具有什么作用? “治理国家不一定用一种方法,只要对国家有利,就不必效法古代。”。公元前356年。秦孝公。承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战;建立县制。作用是:使秦国的经济发展,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。 (3)材料三是描绘了什么场景?请说说:战国时期的各国变法是当时社会发生了怎样的变化? 商鞅舌战守旧群臣。封建制度逐步确立起来,我国封建社会形成。4.材料一:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

人教版七年级历史上册材料分析题训练 1.材料一:中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,唯有我先。 ———孙中山 材料二: 材料三: (1)材料一中的“轩辕”指的是谁? 指黄帝 (2)是哪两个部落联合起来平定了蚩尤部落? 炎帝和黄帝

(3)结合材料一和材料二,说说这个人物对人类做出哪些贡献?被后人尊称为什么? 他建造宫室,制作衣裳,教人们挖井,发明了舟车,为后世的衣食住行奠定了基础。他的妻子嫘祖发明养蚕缫丝,他的属下仓颉发明了文字,伶伦编出了乐谱,等等。被后人尊称黄帝为“人文初祖”。 2.材料一:夏朝的国王把人当做坐骑,还把自己比为太阳,人们对他恨之入骨,纷纷咒骂他。 材料二:后赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟。 (1)材料二出自哪部书? 《史记》 (2)材料一中所描写的“夏朝的国王”和材料二中所描写的“商朝的国王”分别是谁? 夏桀、商纣 (3)他们的所作所为最终导致了怎样的后果?给你的启示或者你最想说的一句话是什么? 国家的覆亡。水能载舟,亦能覆舟;或者得道多助,失道寡助。 3.材料一:管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。 ——《论语》 材料二:治世不一道,便国不法古。 ——商鞅 材料三:

(1)材料一,齐桓公任用管仲为相。采取了哪些措施发展本国的势力?(改革措施)这些措施起到了 什么作用? 重用人才,实行改革,整顿内政,发展生产,强大军队。 使齐国国富兵强;齐桓公成为春秋时期第一个霸主。(2)材料二“治世不一道,便国不法古”的意思是什么?商鞅变法是在什么时间进行的?是在谁的支 持下开始变法的?变法的内容是什么?具有什么 作用? “治理国家不一定用一种方法,只要对国家有利,就不必效法古代。”。公元前356年。秦孝公。承认土地私有,允许自由买卖;奖励耕战;建立县制。作用是:使秦国的经济发展,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。(3)材料三是描绘了什么场景?请说说:战国时期的各国变法是当时社会发生了怎样的变化? 商鞅舌战守旧群臣。封建制度逐步确立起来,我国封建社会形成。 4.材料一:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰!……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 材料二:

材料题:东晋南朝时期江南地区的开发 1.中国古代史上,司马这一姓氏曾涌现出众多的历史人物,影响着历史的进程,请你根据下列信息,判断这一姓氏中的“他”是谁? (1)“他”撰写了我国第一部纪传体通史——《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史事。(2)“他”是三国时期的大将,曹丕死后,他逐渐控制了魏国的大权。 (3)“他”建立了晋朝,定都洛阳,成为西晋的第一位皇帝。 (4)西晋灭亡后,“他”重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。 2.阅读下列材料 材料一(江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。 ——《史记》材料二江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝棉布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》请回答: (1)这两段材料中关于江南的描述有什么不同? (2)为什么会有这样的不同? (3)根据材料二的描述,说明其影响。

3.约7000多年前,我国南方地区的原始农耕文化开始兴起,成为我国乃至世界上最早进入农耕文明的地区之一。到南北朝时期,江南地区逐步得到开发,南方经济得到发展,为全国经济重心的南移奠定了基础。结合所学知识,回答下列问题。 (1)约7000多年前,我国南方地区原始农耕文化的主要遗址是什么?其主要特征有哪些?(2)南北朝时期,江南经济得到开发的主要原因是什么? (3)请结合南北朝时期我国江南经济开发的史实,说一说人口迁移和地区交流对社会经济发展的积极作用。

参考答案 1.(1)司马迁。 (2)司马懿。 (3)司马炎。 (4)司马睿。 2.(1)材料一描述江南地多人少,经济落后;材料二描述江南经济发达,景象繁荣。(2)因为汉朝时江南尚未得到开发,经济远远落后于中原地区;南朝时由于北方人口南迁,加上社会秩序比较安定,江南得到开发,经济发展起来。 (3)江南经济的开发为我国经济重心的南移奠定了基础。 3.(1)河姆渡遗址。特征:河姆渡人过定居生活,住干栏式房屋;种植水稻,使用磨制石器。 (2)自然条件优越;南迁人口补充了劳动力,带去了先进的生产技术和工具;江南战乱较少,相对稳定。 (3)带来先进生产力和劳动力,促进落后地区的开发;促进先进技术的推广;促进先进文化的传播