2009年第6期

高教探索

Higher Education Exploration

一、高职院校项目化课程改革

1.项目化课程改革的内涵

高职课程中的项目是指具有相对独立性的客观存在的工作任务模块,它以生产出一件具体的、符合特定标准的产品为目的,即生产出的产品要有一定的尺寸、包含特定的材料、能发挥特定的功能、满足规定好的质量标准。[1]项目化课程改革的目标是培养学生的综合职业能力。

项目化课程改革就是要建立与职业体系相适应的专业体系,建立与工作结构相适应的课程体系和教学内容体系。课程体系和教学内容体系是基于工作体系和工作结构整体化设计的。课程开发与实施要实现理论知识与实践知识的综合,职业技能与职业态度、情感的综合。这两个“综合”的载体就是工作项目(行动化的学习项目)。每一个项目或模块就是一项具体的行动化学习任务。项目课程逻辑体系的基础是工作过程的系统化。项目课程以自我建构的主观知识——

—过程性知识为主,以过程逻辑为中心,其逻辑形态是相对动态的。因此,在项目课程开发中,项目的设置以及内容的展开必须按照工作过程的先后顺序建立一个系统;在项目课程实施中,要做到教学过程规律与工作过程规律的结合,要做到学生心理过程与行动过程的融合,要做到教学目标与教学情境的协调。

实践表明,作为一种新的高职教育课程模式,项目课程在把握高职教育本质内涵、体现高职教育特色和符合国情等方面,代表了中国高职教育课程模式改革的发展方向,是值得探索、研究与推广的课程模式。[2] 2.课程改革对教师教学胜任力的要求

高职教师教学胜任力是教师应具备并在教学情景中体现出的能有效影响教学设计、教学实施、教学效果的个体潜在的、较为持久的心理及行为特征。这些特征包括个性特质、价值观、动机、知识和技能等。课程项目化设计及实施的主体是教师,项目化课程改革对教师胜任力提出了更高的要求。

(1)心理及动机。项目化课程改革要求教师具备较强的心理适应能力,对未知的变革能采取积极的心理应对方式,有较强的压力调节能力;能主动参与学校组织的课程改革培训;理解并接受课程改革理念;有较强的成就动机,期望自己在改革中有所作为。

(2)专业知识和技能。课程项目化是对传统课堂教学模式的重大变革。项目化课程改革不仅要求教师具备熟练的讲授专业课程的能力,还要求教师具备一定的课程与教学论知识,具备课程设计、整合能力及课程实施能力。这是因为,项目课程提供给教师的仅仅是形式化的工作任务,要求教师根据实际工作中的典型产品或者社会服务来开发教学素材,并在教学中组织学生参与实施。

项目化课程改革中高职院校

教师教学胜任力研究*

张祥兰许放

摘要:高职院校的项目化课程改革对教师提出了更高的要求。不同教师胜任课程改革的水平不同。利用多元统计中的均值及方差分析比较不同性别、不同年龄及专兼职教师在胜任特征上呈现的差异,提出建议:课程改革中应该给予女性教师更多的人文关怀;关注不同年龄教师的专业发展特点,使其在课程改革中发挥不同作用;引导兼职教师参与课程改革,营造有利于专兼职教师沟通协作的课程改革工作情境。

关键词:项目化课程改革;胜任特征;教学胜任力

收稿日期:2009—08—21

作者简介:张祥兰,北京科技大学2006级科技与教育管理专业博士研究生;许放,北京科技大学文法学院科技与教育管理博士生导师,教授。(北京/102209)

*本文系北京市教育科学规划课题“高等职业院校教师胜任力模型构建及评价”(课题编号CEA09070)的阶段性研究成果。

123

··

(3)行业经验。项目化课程改革要求教师能根据职业能力培养的需要,密切联系地方产业发展实际,将专业基础课程和专业课程的教学内容设计成提高具体技能的训练项目,根据项目组织实施教学与考核,使专业人才培养的能力目标得以实现。因此,课程改革要求提高教师理论联系实际的能力,必需具备相关行业经验,甚至要不断及时更新企业前沿的技术信息,以适应课程改革对教师实践技能的要求。

(4)社会服务。项目化课程改革中要求教学项目密切联系社会实际及满足企业需求,服务于地方经济。项目课程的设计及实施离不开社会及企业相关资源的支持。因此,教师要具有寻求社会资源支撑项目教学的意识及能力,引导学生在实施教学项目时,树立服务社会的意识及培养其服务社会的能力。

(5)团队协作。教师将由单独的个人工作转变为团队协作的工作状态。因为,课程改革是一项复杂的系统,从高职专业设置与调整及进行工作任务分析,开发项目化课程及行动化教学的实施,必须且只能依靠专业的教师教科研团队来完成。

高职院校师资主要由三部分组成:(1)“三改一补”院校教师;(2)高职院校招聘的普通高校毕业的研究生;(3)从企业引进的工程师。高职院校教师来源复杂,教师胜任水平参差不齐。因此,研究高职院校不同类别的教师胜任课程改革的水平是有现实意义的:一方面为高职院校师资管理部门提供帮助:可以为分类开展教师培训提供理论依据,可以预见课程改革中的不同类别教师可能采取的应对策略;另一方面引导教师在课程改革中认清自己的优势与不足,进行自我心理及教学行为的调适,促进教学胜任水平的提升。本文仅就不同年龄、不同性别及专兼职教师教学胜任水平进行比较分析。

二、高职院校教师教学胜任力量表的形成

1.测量量表的编制及信效度检验

根据项目化课程改革的内涵及对教师的要求,基于高等职业教育培养应用型的高技能人才目标的定位及高职院校办学模式,学校、企业和行业合作办学的特色理论,并结合专家及教师的访谈资料,设计高等职业院校教师教学胜任力问卷。问卷题目主要分为教师对课程改革理念的理解、心理适应、课程改革培训的参与及课程改革的有效实施及有效评价学生等5方面共18项胜任特征,形成30个测试题目。对调查问卷选取60名高职教师进行预试,对调查问卷的各问题项进行项目分析。把60份试卷依照测验总分的高低次序排列,然后从最高分者开始向下取27%(16人)为高分组,再从最低分者向上取27%为低分组,计算出高分组与低分组在每一试题项目上的得分,并采用独立样本t检验法比较高低分两组受试者在各项目平均数上的差异,去掉未达到显著性水平的项目,计算各项目得分与总分间的皮尔逊积差相关,去掉相关系数低且未达到显著性水平的项目,根据项目统计分析的结果,剔除鉴别力小的题目,或者对不符合反应度要求的题目进行修改,形成正式的调查问卷,即测验量表。本研究中测验量表剔除鉴别力小的题目4个,最终包括20个题目。

高职教师教学胜任特征量表的设计采用李克特(Liken-typeScale)5点量表,用数字1~5的5个数字表示,1表示“非常不同意”,5表示“非常同意”,3表示“一般”,数字越大,同意程度越高。量表信度采用折半法,并用Cronbach’s a值来衡量各问题项的可信程度。本量表指数为0.880,证明量表内部一致性很高,符合信度要求。量表的效度采取了内容效度,根据预测调查,对高职教育专家及不同类别的高职教师进行访谈,证明问卷的胜任特征确实能真实反映高职教师在课程改革中的教学心理及行为属性,测量工具能够有效测量高职教师的教学行为。因此,本研究具有较高的内容效度。

2.量表的发放与回收

在北京4所高职院校选取200名教学教师进行自评测验。发放问卷200份,回收192份,有效问卷187份,有效回收率93.5%。被试样本的选取基本上采用分层抽样方法,不同性别教师、不同年龄及不同类别教师基本平衡。利用SPSS17.0数理统计软件对不同类别教师的原始数据进行均值比较检验及进行方差分析。

三、高职院校不同类别教师教学胜任水平的比较分析

1.不同性别高职教师教学胜任水平差异比较

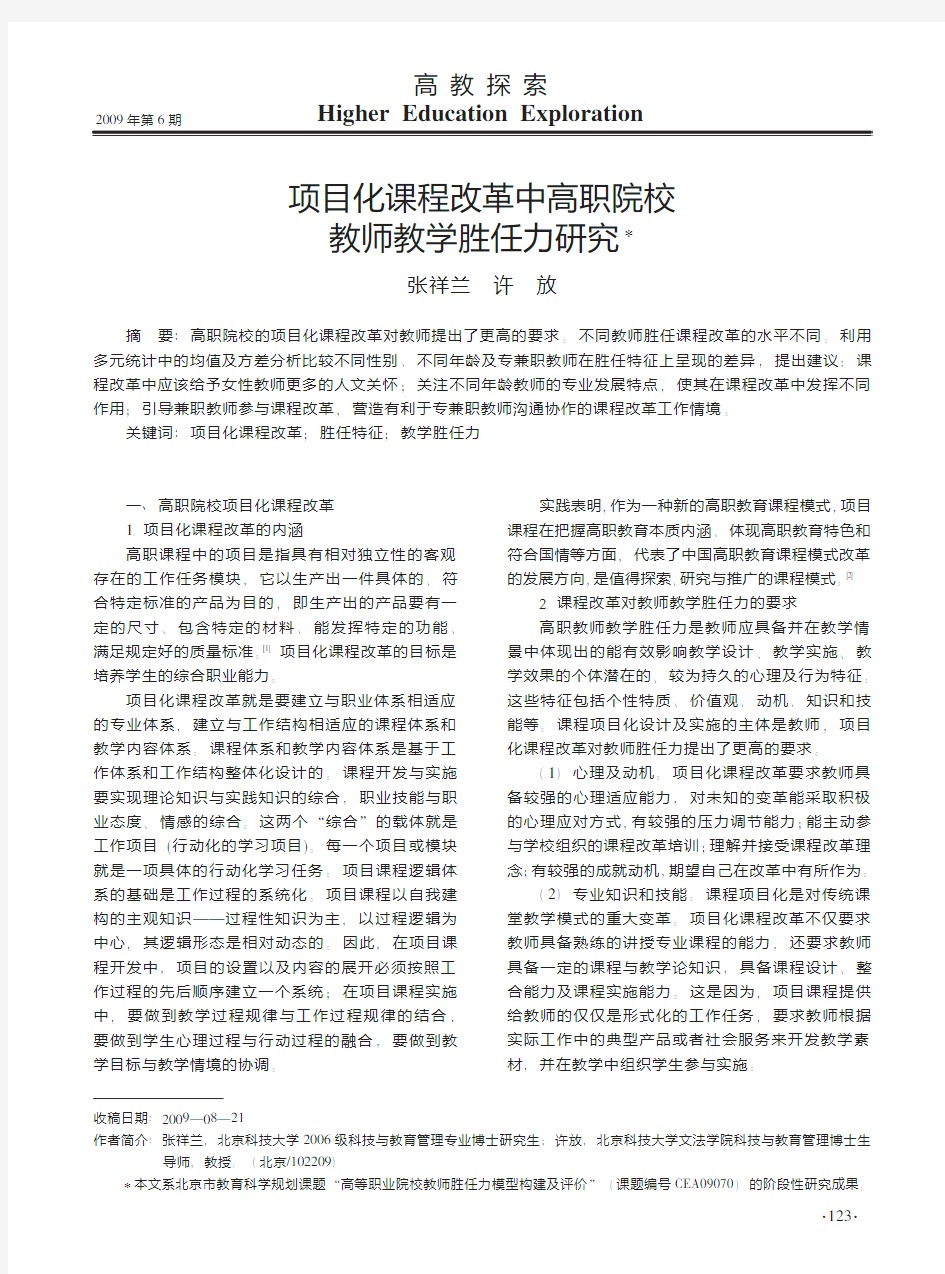

如表1所示,不同性别教师在6个胜任特征上差异显著(P<0.05):男性教师在实践技能适应、课程开发创新能力、改革主动性及寻求资源支持上胜任水平显著高于女教师;女教师在团队协作意识和自主学习能力上胜任水平显著优于男教师。

几千年的中国传统伦理文化把女性定格在“贤妻良母”的模式当中。传统观念经过历史的积淀己经或多或少地内化为女性的一种“集体无意识”,使得现代女性潜意识中多少有一种依附心理[3],表现为

124··

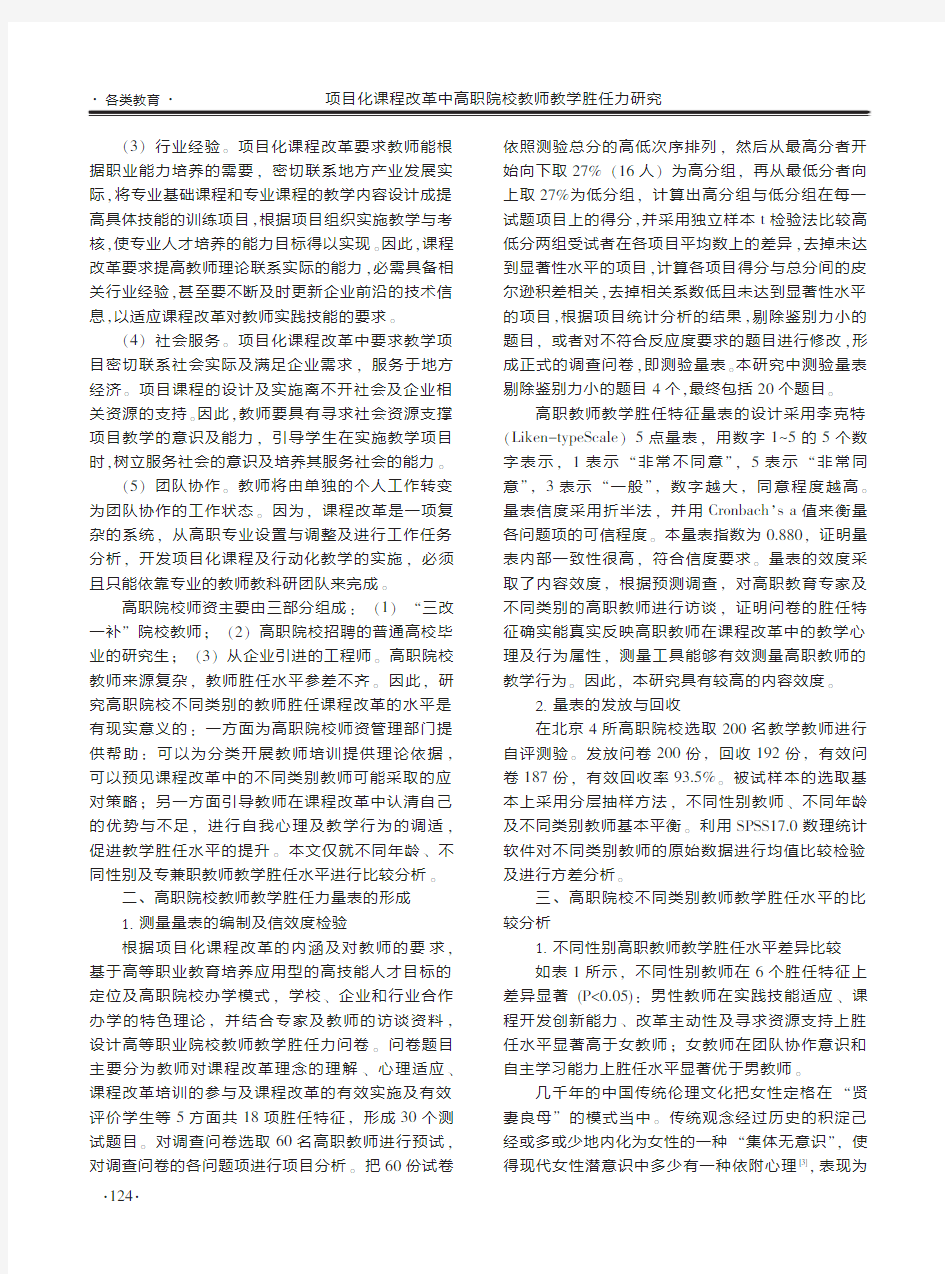

表2

不同年龄高职教师胜任特征方差分析

平方和

均方

F 显著性

学校培训参与

组间7.819 3.910 4.235

.022

组内34.156.923总数

41.975社会服务

组间9.230 4.615 6.384.004

组内26.745.723总数

35.975课程创新

组间 6.143 3.071 4.083.025

组内27.832.752

总数

33.975专业素质

组间8.148 4.07410.961.000

组内13.752.372总数

21.900课程资源

组间 6.485 3.243 4.069

.025

组内29.490.797

总数

35.975

性别

N 均值Sig.(双侧)

3.7619.0182.8421.017课程开发创新

男98 3.6190.003女

89 3.1053.003寻求资源支持

男98 3.0476.003女

89 2.2105.003改革主动性

男98 3.7143.047女

89 3.0526.046团队协作意识

男98 3.2632.024女

89 3.9817.026自主学习能力

男98 3.0500.014女

89

3.9263

.017

9889实践技能适应

男女

对家庭、工作及团队的依附及较强的归属感。因此,她们在团队协作意识上胜任水平要高于男教师。社会对女性教师及女性教师对自身的角色期待要求她们扮演多元的角色:不仅要求她们成为无性别的社会劳动者;又是有特殊生理要求和人类再生产使命的承担者。同时,女教师又面临着晚婚晚育和继续深造提高业务水平的矛盾。从女性成才学角度来看,

30岁左右正是知识女性成才的黄金时期,而此时女

教师正担负着结婚、怀孕、养育孩子的家庭角色。由此不难理解,高校男教师在课程改革中课程开发创新能力、改革主动性及寻求社会资源支持胜任特征水平高于女教师。高校女教师既然走出了家庭,进入了男性的领域,就必须同男性一起进取和竞争。同时,高校女教师自我意识的觉醒又促使她们把事业、个人成就作为实现自身价值的手段,表现为女教师在自主学习能力方面强于男教师。

2.不同年龄高职教师教学胜任水平差异比较

将被试高职教师分为30岁以下的青年教师、31—40岁的中年骨干教师及41岁及以上的资深教

师三组,进行单因素方差分析。组间不同年龄高职教师在学校培训、社会服务、课程创新、专业素质及课程资源5个胜任特征上差异显著(见表2,P<

0.05)。

对数据进行多重方差分析,结果表明:在课程改革中,青年教师参与学校培训的积极性显著高于

31—40岁组的教师及41岁以上的资深教师,而资

深教师对学校培训认同度较低;青年教师在课程改

革中更重视社会服务的设计及实施,与30岁以下教师之间显著性水平为.003,与31—40之间教师的显著性水平为.020。组间两两比较方差,数据处理结果为:30岁以下教师在自主学习能力胜任水平上高于41岁以上教师,两者显著性水平为.036。在课程资源上,30岁以下教师胜任水平显著低于41岁以上的教师,显著性为.007。在专业素质上,不同年龄教师组间存在显著差异:30岁以下与41岁及以上的教师之间显著性差异水平为.000,30岁以下与

31—40岁之间的教师的显著性差异水平为.005。在课程创新上,30岁以下的教师胜任水平优于41岁

以上的教师,显著性水平为.003。

不同年龄的高职教师在课程改革中呈现出不同的胜任水平,这与其所处不同专业发展阶段关系密切。青年教师处于专业发展的起步阶段,自我求知意愿比较强烈,渴望在组织的帮助下努力提升自己,得到认同。因此,他们在课程改革中参与积极性强,自主学习能力强,具备创新的动机,在这些方面青年教师表现优于资深教师。因为工作年限及教学经验的限制,青年教师在课程资源掌握及专业素质方面胜任水平处于不利地位。中年骨干教师处于专业发展阶段的成熟期,是课程改革中的主力军,在各项胜任特征上呈现出比较均衡稳定的较高水平。资深教师由于处于专业发展阶段成熟后期,有衰退停滞倾向,在课程改革中表现出保守倾向,部分资深教师甚至对其有抵触情绪。

表1不同性别高职教师组均值及均值方程的t 检验

125

··

表3不同类型专兼职高职教师胜任特征方差分析

平方和均方F显著性

理念理解组间

组内

总数

7.940 3.970 5.642.007 26.035.704

33.975

学校培训参与组间19.9409.97016.741.000

组内22.035.596

总数41.975

有效评价学生组间10.202 5.1017.323.002

组内25.773.697

总数35.975

寻求资源支持组间 6.762 3.381 4.749.015

组内26.338.712

总数33.100

协作意识组间12.986 6.493 5.801.006

组内41.414 1.119

总数54.400

3.不同类型专兼职高职教师教学胜任水平差异比较

高职院校师资构成复杂的主要特点就是专兼职教师比例大致相同,且兼职教师来源复杂。高职教学教师可以分为三种类型:校内专职、校内兼职(行政、教学双肩挑)及校外兼职(来自企业、其他高校)。不同类型专兼职教师在课程改革理念理解、学校培训参与、有效评价学生、寻求资源支持能力及团队协作意识5个胜任特征上差异显著,显著性水平依次为.007、.000、.002、.015和.006。但是,校外兼职教师在寻求社会资源支持上要优于校内高职教师。校内兼职教师在寻求资源支持、团队协作意识上胜任水平显著高于校内专职教师,在有效评价学生胜任水平方面低于校内专职教师。

由于现有人事制度的管理传统,高职院校对校外兼职教师的考核大多以教师完成规定的课程教学任务为主,不要求校外兼职教师参与学校的课程改革。因此校外兼职教师对课程改革的理念理解不足,加之很少参与学校课程改革相关的教师培训,胜任水平显著低于专职教师。兼职教师仅仅对所教课程负责,对学校缺乏归属感,对学生缺乏责任心,不能有效评价课程改革中学生的学习效果。

四、结论及建议

1.课程改革中应该给予女性教师更多的人文关怀由于传统伦理文化对女性教师的观念束缚,使女教师无意识地产生对现有环境的依赖感,加之课程改革对女性教师的角色期待的影响,以及在家庭职能分工中女教师承担的家庭责任大多与自身工作相关度不高,因此,面临变革的环境,女性教师较男性教师更容易处于角色冲突中,从而凸现出焦虑、不安的情绪。师资管理部门组织课程改革相关培训及进行绩效考核时,要实行柔性化的管理策略并进行发展性综合评价,尤其要关注女性教师在课程改革中的心理压力调适情况,给予女教师适当的人文关怀。

2.关注不同年龄教师的专业发展特点,使其在课程改革中发挥不同作用

课程改革中要关注不同年龄教师的专业发展水平,在团队协作开展课程建设中,尽力使资深教师、中年骨干教师、青年教师之间形成合力,让他们在课程建设中发挥不同的作用。针对课程改革中教学资源匮乏的青年教师,可以建立“导师制”,由中年骨干教师带动其专业发展;部分资深教师对课程改革出现抵触情绪,可以因势利导地赋予其重要的责任及职权,使其发挥帮传带的作用。

3.引导兼职教师参与课程改革,营造利于专兼职教师沟通协作的情境

兼职教师在未来很长一段时间内将是高职院校师资的重要组成部分。课程改革成功离不开兼职教师的参与。加强兼职教师的聘任选拔与管理是课程改革有效实施的重要环节。建议制定完善的兼职教师选拔与质量管理制度,明确兼职教师的职责及参与课程改革与实施的义务。在兼职教师来源上要优先倾向录用企业在职的工程师及高级技术人员,适当控制普通高校在职教师,尤其是缩减普通高校退休教师担任高职院校兼职教师比例。建议以系为单位组织相关专业的专兼职教师定期沟通交流,形式可以是研讨会、项目组或是课题组,以营造有利于专兼职教师资源互补,互相沟通协作,促进教育质量提升的工作情境。

综上所述,通过对不同性别、不同年龄及不同类别的专兼职教师在课程改革中胜任水平的比较,可以为整合不同类别教师的优势,建立项目课程开发团队提供依据。建立以项目为载体的课程建设团队时,要尽量遵循年龄结构合理、性别平衡及专兼职教师搭配协调的原则。

参考文献:

[1][2]何向荣.高等职业教育项目课程——

—理论、开发与实施[M].高等教育出版社,2008.16—17.

[3]曹爱华.高校女教师的角色冲突与协调发展[J].高教探索,2008(5).

126··

教师胜任力研究述评 刘钦瑶 葛列众 刘少英 【摘 要】 本文对教师胜任力的定义、模型构建、研究方法以及教师胜任力测评四个方面进行了述评,针对现状提出对未来的教师胜任力研究的瞻望。 【关键词】 胜任力 教师胜任力 教师胜任力评价 【收稿日期】 2006年2月 【作者简介】 刘钦瑶,浙江理工大学心理研究所硕士研究生;葛列众,浙江理工大学心理研究所所长、教授、博士生导师;刘少英,浙江理工大学心理研究所讲师。 所谓胜任力,通常是指在特定的组织环境、文化氛围和工作活动中,绩优者所具备的有利于有效工作的个体特征和可预测的、指向工作绩效的行为特征。有关管理者的胜任力研究在国外起步较早,我国的研究始于上世纪90年代,但纵观国内外,针对教师胜任力的研究相对较少。教师作为一个职业有其特殊性,通过教师胜任力的研究一方面可以丰富胜任力理论研究,另一方面可以在实践中指导学校进行教师招聘、选拔和培训工作,促进专业教师队伍的培养,提高教师的整体素质,推动我国教育事业的进一步发展。 一、教师胜任力的定义 目前国内外学术界还没有关于教师胜任力统一的标准定义。下面是3种有代表性的观点: 1.Dineke E.H.提出教师胜任力(teaching com petencies)是指教师的人格特征、知识和在不同教学背景下所需要的教学技巧及教学态度的综合。 2.2003年广州大学邢强与孟卫青提出:教师胜任力(teacher com petency)指教师个体所具备的、与实施成功教学有关的一种专业知识、专业技能和专业价值观。它隶属于教师的个体特征,是教师从事成功教学的必要条件和教师教育机构的主要培养目标。 3.2004年北京师范大学曾晓东认为教师胜任力是指教师知道的(知识)、能做的(技能)、信仰的(价值观)的具体内容,它直接影响教师的教学成绩,但它并不指这些因素的作用效果。 国内外学者均认同的一点是,教师胜任力的定义应该包括与实施成功教学有关的专业知识和专业技能,但在胜任力其他特征上则存在争议:国外学者认为教师的人格特征能够表现胜任力;国内学者则认为教师的专业价值观,即个人品德、职业道德能够表现胜任力。 二、教师胜任力模型 1.教师胜任力模型。 目前关于教师胜任力的研究多以构建模型为主。主要目的是构建教师胜任力的内涵,为教师胜任力的评价建立一个坚实的理论基础。 毕斯考夫(Bissch off)和格罗伯勒(G robler)等人运用结构化问卷对教师胜任特征包括学习环境、教师专业承诺、纪律、教师的教学基础、教师反思、教师的合作能力、有效性和领导等8个理论层面进行了因素分析,最后总结出了二因素模型,即教育胜任力(Educative com petence)和协作胜任力(C ollab orative com petence);丹尼尔森(Daniels on)等人提出教师胜任特征模型有4个维度,即计划与准备、教师环境监控、教学和专业责任感;澳大利亚维多利亚州独立学校协会(AIS V)的一项调查指出,教师胜任力是一个多因素模型结构,由15个因素组成,即沟通能力、计划和组织、工作标准、适应性、人际关系建立、发展友谊、持续性学习、技术或专业知识、辅导、决策、以学习者为中心、质量关注、信息监控、创新、行动发起,对成功的教学行为至关重要。国外学者普遍认为教师胜任力模型应该包括:高学历(广博精深的科学文化素养)、业务全面(既会教学,又懂教育,也能进行科研)和发展能力(在知识、能力、品德等方面全面发展)。

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/9817132359.html, 大学教师胜任素质模型建立及选拔中的应用作者:罗怡天 来源:《赢未来》2017年第08期 摘要:如何有效选拔合格的大学教师需要一套全面的标准以胜任力理论和“冰山模型”相关理论为指导构建的大学教师胜任素质模型包括知识,技能,角色定位,价值观与动机。 关键词:大学教师,胜任模型,冰山模型,选拔应用 大学教师因败德行为而上新闻头条的次数和频率令人侧目,性骚扰、学术造假,甚至有极个别教师在课堂上宣扬分裂国家的极端思想,这些事件都说明了在我国大学中有部分不符合职业要求的教师。不仅招进来师德不好的教师,也没有及时淘汰这些不符合规范的教师,对此,大学的人事制度显然应该为此负担相当的责任。 为了解决此类问题,本文试图建立一个大学教师的胜任模型,以此帮助大学更好地鉴别教师的能力与品格,选拔出优秀合格的人员,淘汰掉不合格的人员。 一.胜任力,胜任素质模型与冰山模型 “胜任力”这个概念最早是于1973年由哈佛大学教授麦克利兰提出,指的是那些真正能影响工作绩效的个人条件和行为特征。这个概念提出的背景是麦克利兰教授发现传统的智力和能力倾向测验并不能预测职业的成功或者生活中的其他重大成就,于是主张直接从工作实际入手,分辨出每项工作所需要的能力与素质。胜任力有两个重要特征:第一是关键性,胜任力的高低很大程度上决定着工作者能否高质量地完成工作,同时能够有效地区分以及预测出工作者绩效的优劣。第二是相对性,胜任力并不是一成不变的,它与工作环境,工作条件以及岗位特征相适应,不仅不同岗位所需要的胜任力有所差异,同一岗位在不同的工作环境下所需要的胜任力也可能相差甚远。如酒店中常见的服务员,普通的商务酒店对服务员的要求不高,大多数人都能够达到。但是五星级的酒店对服务员则有另外的高要求,不仅要更高的学历,外语也必须达到一定级别。胜任素质模型指的是特定岗位所需要的胜任力特征的总和。 “冰山模型”同样由麦克利兰提出,把个体素质划分为“冰川之上的部分”和“冰川之下的部分”。冰川之上的部分是易于表露在外的部分,主要包括知识,技能等。冰川之下的部分不会直接表现在外,难以测量,但却对个体的行为起着关键作用,主要包括包括价值观、角色定位和动机。 二.基于冰山模型建立大学教师胜任素质模型 笔者将会利用冰山模型中知识,技能,角色定位,价值观,动机5个方面的素质来建立大学教师进行胜任素质模型。

胜任力冰山模型 【举办时间】2010年10月29-30日深圳 2010年11月19-20日上海 【主办单位】BCG-百乔罗管理咨询有限公司 【收费标准】¥3800元/人(含教材、合影、中餐、通讯录、茶点) 【参加对象】企业高层管理者、部门负责人、人力资源管理者、胜任力构建项目负责人、招聘及培训发展负责人; 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供上门内训服务,欢迎来电咨询! ●资格认证 Certification 资格证书费:中级证书申请费500元/人,高级证书申请费1000元/人(高级证书申请须同时进行理论考试和提交论文考试,学员在报名参加培训和认证时请提前准备好论文并随理论考试试卷一同提交)(参加认证考试的学员须交纳此费用,不参加认证考试的学员无须交纳)。 备注: 凡希望参加认证考试之学员,在培训结束后参加认证考试并合格者,颁发与所参加培训课程专业领域相同之:“香港培训认证中心HKTCC国际职业资格认证中心《国际注册人力资源管理师(中级)、国际注册高级人力资源管理师》职业资格证书”。(国际认证/全球通行/雇主认可/联网查询)。(课程结束10日内快递给学员)。 ●课程背景 Course background 胜任力模型研究与应用的开创者麦克里兰认为:“我们从超级明星身上学到的东西最多”;管理学家彼得.德鲁克认为:“不能量化就不能管理”;战略大师加里.哈默认为:“把从每个经验中获得的观察进行扩大的能力是资源杠杆性运用的关键组成部分”。 胜任力模型的构建与测评是人才管理的两个关键问题,建模解决了人才“质的标准”,测评则解决了胜任力“量的测量与鉴定”,只有解决了这两个关键问题,人才管理才能收到事半功倍的效果。 ●课程收益 →掌握胜任力模型设计的基本原则和和流程 →掌握胜任力词条的编写技术 →掌握胜任力模型构建的战略分析法 →掌握胜任力模型构建的行为事件访谈法(BEI技术) →学会应用各种技术组合进行胜任力模型构建

我国高校教师胜任力研究进展 胜任力是当代心理学领域的热点研究课题之一。“胜任力” 是指能将工作中优秀者与普通者区分开来的个人的深层次特征,包括动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能等个体特征。也有学者认为,胜任力包括职业、行为和战略综合三个维度。职业维度是指处理具体的、日常任务的技能;行为维度是指处理非具体的、任意的任务的技能;战略综合维度是指结合组织情境的管理技能。高校教师作为高等教育教学与改革的领军人物,其素质的高低直接关系到学校和学生的发展,因此对其胜任力模型的理论研究越来越受到关注。 一、高校教师胜任力的概念高校教师胜任力是指在教育教学、研究开发、服务经济社会等实现高等教育社会功能活动中所具备的能显著区分优秀绩效和一般绩效的知识、能力和行为特征。具体分为教师个体层面和教学科研团体层面。 二、高校教师胜任力模型构建近几年来,我国学者通过多种方法初步构建了高效教师胜任力模型。王昱等通过问卷调查,从个性心理品质的角度对高校教师胜任力模型进行了初步研究,并认为教师胜任力模型由创新能力、人际理解力、责任心、关系建立、思维能力和成就导向等因素构成[1] 。胡晓军采用层次分析法对胜任力理论进行了定量研究,确定了包含知

识素质、能力素质和人格素质三个大类的高校教师胜任力模型[2] 。任嵘嵘等对120 余名学生和老师进行问卷调查,建立了河北省高校教学型教师的胜任模型,包括专业能力、驱动能力与个人成熟三个维度[3] 。姚蓉采用问卷调查法和统计方法,包括探索性因素分析和验证性因素分析,构建了湖南省高校教师胜任力模型,其包含个性特征、发展特征、教学态度、教学技能、专业技能、关注学生、人际沟通等七个因素[4] 。汤舒俊等采用行为事件访谈法来确定高校教师的胜任力特征,并据此形成胜任力调查问卷,通过小样本调查,并对数据进行探索性因素分析,提出胜任力可归为四个因子:人格魅力、学生导向、教学水平和科研能力,验证性因素分析表明该模型拟合良好[5] 。 三、关于高校教师胜任力评价指标体系的构建高校教师胜任力指标体系的构建必须体现简洁、操作性强、适用性优等特点,方可进一步推广使用。 华南理工大学吴树雄从高校教师的专业发展角度分为三个 指标体系:准入资格评价指标、专业水平评价指标和健康水平评价指标。具体来讲,准入资格评价指标包括一定的学历学位要求、教师资格证书的获得、教师学缘关系(毕业学校和专业)以及性别要求等。专业水平评价指标包括专业知识、专业技能和专业态度。健康水平包括身体健康水平和心理健康水品,尤其是后者[6] 。

有限公司河南分公司 岗位胜任力模型 岗位胜任力模型的基准模型: 岗位行为通用能力 通过梳理各岗位的职能要求及行为能力、技术能力、职业发展路径,提炼各岗位的基础素质能力 自我管理:专业知识、情绪管理、自我管理 关系协调:沟通能力、团队协作 工作效能:客户导向、思维能力、执行力 持续发展:学习能力、创新能力 人员管理:人员管理与培养 岗位行为专属能力 通过梳理各岗位的专业技术领域及对核心能力的要求,提炼各岗位对应的岗位关键专业技能专属能力:具体能力由各岗位的具体专业领域和核心能力而确定 岗位通用能力 一、自我管理 (1)专业知识 定义:指对其工作岗位所涉及的相关知识(包括业务、流程等)的掌握。 主题与元素:基础业务、工作流程、知识更新 行为等级: 1.基本掌握岗位涉及的业务知识与工作流程。 2.熟练掌握并能及时更新本岗位的技术知识。

3.主动扩展知识基础,掌握小范围的新资讯,不断研究获得新知识。 (2)情绪管理 定义:指对自己情绪的有效调节,保持良好的心态投入工作;在面对压力或紧张的环境时能够保持稳定的情绪与行为。 主题与元素:积极心态、自我调节 行为等级: 1.在面对压力时,保持稳定的情绪、行为,无消极及攻击性行为。 2.在面对压力时,能够有效转移/转化工作中的各种压力。 3.能够通过各种调节方式,建立积极心态,并且能够以良好心态去影响团队成员。 (3)自我管理 定义:指其对自身管理的综合要求,包括主动开展有效的时间与计划管理,主动发现、判别工作中存在的问题,主动寻求改进措施。 主题与元素:责任感、时间管理、自我改进 行为等级: 1.能够按照既定的标准和要求开展工作。 2.通过有效时间与计划管理,不断努力促使工作目标的达成。 3.不断进行自我提升,不需要正式的授权或命令,认真对待并超出期望的完成工作。 二、关系协调 (1)沟通能力 定义:积极、耐心地倾听和理解他人的需求及意愿;向他人清晰地说明相关信息与自己观点;遇到冲突时能有效控制局面,化解危机。 主题与元素:倾听、理解、表达

胜任力模型设计的基本原则和和流程 主办:上海普瑞思管理咨询有限公司 时间:2011年4月22-23日深圳;6月3-4日上海 费用:3800元/人(包括授课费、讲义、证书、午餐等) 课程背景 胜任力模型研究与应用的开创者麦克里兰认为:“我们从超级明星身上学到的东西最多”;管理学家彼得.德鲁克认为:“不能量化就不能管理”;战略大师加里.哈默认为:“把从每个经验中获得的观察进行扩大的能力是资源杠杆性运用的关键组成部分”。 胜任力模型的构建与测评是人才管理的两个关键问题,建模解决了人才“质的标准”,测评则解决了胜任力“量的测量与鉴定”,只有解决了这两个关键问题,人才管理才能收到事半功倍的效果。 课程对象 企业高层管理者、部门负责人、人力资源管理者、胜任力构建项目负责人、招聘及培训发展负责人; 课程收益 →掌握胜任力模型设计的基本原则和和流程 →掌握胜任力词条的编写技术 →掌握胜任力模型构建的战略分析法 →掌握胜任力模型构建的行为事件访谈法(BEI技术) →学会应用各种技术组合进行胜任力模型构建 →掌握胜任力测评的各种基本方法和手段 →学会应用各种测评技术综合地进行胜任力测评 →掌握评价中心的构建流程与方法 课程大纲 第一部分胜任力模型构建的技术实务 一胜任力的概述 ◇胜任力的缘起、发展与应用 ◇胜任力作为管理工具的内在价值(经营绩效) ◇胜任力如何改善企业管理系统 ◇基于胜任力的“双面绩效” ☆视频案例:GE的人才经营战略 ☆视频案例:华立集团人力资源管理的三大创新 二胜任力词条编写技术 ◇胜任力词条的基本结构 ◇胜任力词条选择与定义 ◇胜任力维度、构面的组合(实证方向、心理学方向) ◇行为的定义与描述(操作性定义)

信息化教育环境下教师胜任力研究 1973年,McClelland发表了《测量胜任力而不是智力》一文,提出了胜任力的概念[1]。胜任力是一组个体的相关行为,是一种明显的、能使个体胜任某项工作的行为[2]。根据这个定义的推导,教师胜任力则可定义为教师个体所具有的、与实施成功教学相关的行为,它包含相关的专业知识、专业技能和专业价值观。 随着教育信息化的发展,多媒体计算机技术和网络通信技术渗透到教育教学领域,学生获取信息的渠道拓宽,打破了传统教师垄断信息来源的权威,传统的教师胜任力内涵被解构,信息化教育环境下必须重构与之相适应的新的教师胜任力模型。 一、信息化教育环境的构成 要素及其相互关系 信息化教育环境由教师、教育信息、教育媒体和学生四个基本要素组成[3],如图1所示。由各要素之间可组成多种关系,包括两者之间的关系、三者之间的关系和四者之间的关系,共11种。 1.两者之间的关系 在信息化教育环境的构成要素中,每两者之间的关系有6种,即:“教师—媒体”关系、“教师—学生”关系、“教师—信息”关系、“媒体—信息”关系、“学生—媒体”关系以及

“学生—信息”关系。 2.三者之间的关系 在信息化教育环境的构成要素中,每三者之间的关系有4种,即:“教师—媒体—学生”关系、“教师—媒体—信息”关系、“学生—媒体—信息”关系以及“教师—信息—学生”关系。 3.四者之间的关系 在信息化教育环境的构成要素中,四者之间的关系是“教师—媒体—信息—学生”关系。 各要素之间的组成关系及其内涵如表1所示。 二、信息化教育环境下教师 胜任力评价指标的确定 (一)一级指标的确定 笔者研究的是信息化教育环境下的教师胜任力,因此,在考察信息化教育环境的构成要素及其相互关系时主要关注的是有“教师”和“媒体”两个要素同时出现的关系,即表1中序号1、7、8和11的关系,并由此解析出信息化教育环境中教师胜任力的4个考察维度,即4个一级指标,它们分别是:媒介素养、组织素养、学习素养和媒传素养,如表2所示。其中组织素养和学习素养指的是有媒体参与下的组织与学习。 (二)二、三级指标的确定 1.初步调查获得指标

胜任力模型构建最早由哈佛大学教授麦克里兰博士提出,近年来在英美两国开展的胜任力运动推动下研究成果不断,在管理实践活动中具有重要的应用价值.我国一些学者在界和其他行业也构建了此模型,比如中小学教师胜任模型、中学校长胜任特征模型等,并将其运用于人才招聘、绩效管理等方面.但总体来说高 校教师胜任力模型的构建还比较缺乏,因此运用现代的管理研究方法构建高校教师胜任力模型是一种具有实践意义的探索. 一. 高校教师胜任力定义 教学与科研是高校教师的两大工作指责.高校教师教学行为的效果如何,是 由接受教育的大学生来进行评价的.但在现实中,往往因评价标准难以操作而导 致评价失真的情况屡见不鲜.尽管现阶段各大学因自身类型不同,在教学和科学 研究方面有所侧重,但其办学目的却是一致的,即对大学生进行持续与引导性发 展的教学,为社会提供所需要的发展性人才.因此,高校教师胜任力可定义为: 与教书育人或科研成果直接相关联的专业知识与能力、工作动机、自我形象、社 会角色或个人特质,是个体在教育教学或科研工作中成功采取行动的决定性因素. 二、高校教师胜任特征模型 学习环境、纪律、教师专业承诺、教师的教学基础、教师反思、教师的合 作能力、有效性和领导等是研究教师胜任特征的八大因素,毕斯考夫和格罗伯勒运用结构化问卷对其分析,最后总结出了教育胜任力和协作胜任力,也即二因素 模型.丹尼尔森等人认为计划与准备、教师环境监控、教学和专业责任感是教师 胜任特征模型四个重要的维度.高学历、业务精干全面、在知识、能力、品德方面全面发展是当前国外学者普遍认为教师胜任力模型所应具备的因素.国内主要从从教师特质、素质、能力、人格和教师评价等角度对教师胜任力进行探讨.林崇德、申继亮认为知识水平、职业理想、教育观念是教师胜任力所应具备的素质.刘光洁认为教师胜任力模型除了包含教师素质 ( 工作绩效、专业技能、职 业操守) ,还应包含教师状态,即工作意愿和工作责任感.综合国内、国外的研究成果,可以得出高校教师关键胜任力不单单体现在专业技能,教师的人格、价值 观等作为更深层次更应该在胜任力模型中得到应有的体现. 三、高校教师胜任力模型的构建方法 1. BEI 法 BEI 法,也即行为事件访谈法,让被访谈者回答某一被设定的问题,通过分析被访谈者的回答内容初步判断被访谈者所表现出来的胜任特征.再对某一职位角色两种不同的表现者即表现优异者和表现平平者进行对比,确定二者差异性的胜任力特征,从而确定适合该职位角色的胜任力模型.利用 BEI 法构建高校教师胜任力模型应包括以下几个步骤: 一提炼出鉴别高绩效教师与一般绩效教师的标准,此标准各高校应根据自身、工作目标层层细分,再加以制定; 二根据步骤一 的标准选取一定的效标样本,样本应包括绩效优秀的教师和绩效一般的教师; 三在样本基础上抽取与高校教师胜任力有关的数据信息; 四运用一定的分析方法 对上述数据进行分析从而构建相关模型; 五验证模型.

教师作为高校的最重要资源,对高校教师进行胜任力方面的研究,既可以丰富胜任力理论研究领域,又可以在实践中对高校教师招聘、教师培训、绩效考核、职业发展等方面的教师管理工作进行指导,对于教师培养,提高教师素质,加强教师科学管理具有重要意义。 一、胜任力、教师胜任力的概念及特征 1、胜任力的内涵及特征 胜任力是从西方发展而来的一个概念,即Competence。1973年哈佛大学著名心理学家戴维·麦克兰德(David )发表了题为《测量胜任力而非智力》的文章,对以往通过智力和能力倾向测试来选聘和甄选人员进行了批评。他指出采用传统的智力测验、能力测验和学校成绩及等级分数等手段不能预测职业成功或生活中的其他重要成就,同时对某些特定群体存在不公平,应该用胜任特征测试来代替智力测验和能力测验。他认为:“胜任力包括三个方面:知识、能力和职业素养。知识是指员工为了顺利完成自己的工作所需要的东西,如专业知识、技术知识或商业知识等,它包括员工通过学习、以往经验所掌握的事实、信息和对事物的看法。能力是指员工为了实现工作目标,有效地利用自己掌握的知识而需要的能力,如手工操作能力、逻辑思维能力或社交能力。能力是可以通过重复性的培训或其他形式的体验来逐步建立的。职业素养是指组织在员工个人素养方面的要求。职业素养是可以被教授、被学习或被加强的。”胜任力与我们通常所说的“能力”不同,这个“能力”更多的指知识和技能,按照通常理解,“积极进取”不应该属于“能力”的范畴,但可能是胜任力的重要因素。在对胜任力内涵的理解上,应该注意以下几个方面。 (1)胜任力就是将成功完成工作所需要具备的知识、技能、态度和个人特质等用行为方式描述出来。这些行为应是可指导的、可观察的、可衡量的,而且是对个人发展和组织成功极其重要的。 (2)影响一个人的工作业绩的因素是多方面的,既包括知识、技能,也包括一个人的态度、思维模式等层面的因素,而且态度往往是影响业绩的更深层、更核心的因素,一个人如果不具备知识和技能,但具有积极学习的态度,那么这些知识和技能一定能够习得,只是不同的人因为资质不同从而习得的速度可能有快有慢。 (3)胜任力与岗位职责具有密切关系,岗位职责解决“做什么”的问题。胜任力则解决的是“怎么做”的问题。岗位职责的不同决定了应具备的胜任力的不同,这种不同可能是能力结构上的不同,也可能是同一能力所要求的程度不同。不同组织或同一组织的不同部门在胜任力的要求上是不同的。 (4)胜任力具有阶段性,在组织的特定时期,某项胜任能力,甚至某个胜任力模式是至关重要的;在另一个时期,当组织目标或是组织策略发生变化时,胜任力的内容也会发生改变。 2、教师胜任力含义 目前,国内外学者对于教师胜任力的认识基本一致。如唐纳·麦德雷(Donald M. Medley)认为,教师胜任力包括三个内容:专业知识、专业技能或能力、专业态度或价值观,其中专业技能又可分为三类:知觉或信息收集技能、决策技能、执行或实施技能;广州大学邢强等学者认为,教师胜任力是教师个体所具有的、与实施成功教学相关的专业知识、专业技能和专业价值观。它隶属于教师的个体特征,是教师从事成功教学的必要条件和教师教育机构的主要培养目标。国内外学者都认为,教师胜任力应该包括与实施成功教学相关的专业知识、专业技能、专业态度或价值观。分歧的焦点在于在态度或价值观究竟包含什么内容,一些学者认为人格特质应该属于胜任力特征,一些学者认为个人价值观,即个人品德、职业道德表现胜任力。根据戴维·麦克兰德的研究,可以将教师胜任力的结构分为两大内容:基准性胜任力和鉴别性胜任力。基准性胜任力包括专业知识和专业技能,这是对胜任者基础素质的要求,是外显部分;鉴别性胜任力包括专业态度或价值观,是区分业绩优秀者和业绩平平者的关键因素,是内隐部分。 二、教师胜任力的评价内容和评价方法 教师胜任力评价是指教师教育机构对在职教师或拟进教师胜任教学实践进行专业知识、专业技能、专业态度或价值观的评估或测评,以判断其是否有资格和能力从事教育教学工作。对教师胜任力的评价可以从以下三个方面入手。 1、专业知识的评价 高校教师专业知识的储备是从事教学工作的前提条件,专业知识水平的高低直接或间接影响着教学的好坏。对教师专业知识水平进行评价,是教师主管部门的一项重要工作,是教师胜任力评价的重要内容。教师的基础资料是专业知识评价的一个重要方面。基础资料是评价主体根据评价目的收集的、能有效反映评价对象的文字资料或操作观察记录。这种基础资料可由评价对象提供,也可以由评价主体主动收集。目前,我国高校教师的个人档案、个人简历是教师基础资料的主要内容。教师的基础资料能较有效的反映教师的专业背景、知识结构、学历水平、科研水平、教学经历等,能较准确的反映出教师的专业知识水平。专业知识的测试是评价专业知识水平的一个常见手段,可采用笔试或面试来进行,主要是对教师的专业知识水平以及将专业知识应用于教学的能力等方面进行测试,这种评价方式的有效性、可靠性较高且易于操作,但容易导致教师的反感,广泛推行有一定难度。教师胜任力最终要体现于教学实践中,近来,研究者利用现代教育技术发展了新的专业知识测评方法。首先利用幻灯片呈现一个教学情境,同时伴有录音对画面的解释,并针对画面提出问题。呈现完毕后,录音放出多个可供选择的行动方案,其中有一个与已学的专业知识相符,被试的任务是选出

第14卷第5期2011年9月 湖南科技大学学报(社会科学版) Journal of Hunan University of Science&Technology(Social Science Edition) Vol.14No.5 Sep.2011 ■管理研究 高校教师人才胜任力品质因子模型实证研究 高永惠,黄文龙,刘洁 (桂林理工大学管理学院,广西桂林541004) 摘要:从教师胜任力和教师胜任力品质要素构成出发,通过自编的教师胜任力品质调查问卷,以广西3所高校为例进行实证分析,揭示了高校教师胜任力品质存在的问题。在此基础上,提出以学生和教师终身就业力为导向的高校教师胜任力品质因子模型,为突破高校就业管理模式、教师考核、选拔和工资改革提供参考。 关键词:教师胜任力;教师质量;因子模型;实证研究 中图分类号:C963文献标识码:A文章编号:1672-7835(2011)05-0079-05 一教师质量与教师胜任力的界定 胜任力是指为使个体或组织能承担某项工作并取得优秀绩效的技能、个性特征、知识能力等的特质或行为表现[1]。教师胜任力则是指教育教学工作者使学生成功获得能力和智慧过程中所需的特有的综合素养状态和其专业职业需要所展现的熟练行为模式。它不仅具有个性化的特征,而且还具有专业化的特征。提高和发展教师胜任力无疑对于提高教育教学质量有积极的意义,但是在目前实践领域,我们考察、评价教师队伍状况,往往把教师胜任力品质考察重点放在教师队伍的学历、职称、年龄以及科研项目多少、科研成果获奖等内容上,把这些作为衡量教师队伍质量建设优劣的核心指标[2]。由此学历和职称不仅成为教师追逐的外在浮华目标,而且削弱了教师队伍内涵建设的力度,也影响了对教师人才客观、科学地进行培养、培训和鉴定。 教师胜任力要素是教师质量构成的基础和条件。教师质量是教师胜任力要素发挥作用的结果和形成状态。所以,教师质量应该是教师多方面胜任力要素的有机统一的集合体,教师胜任力品质因子能够反映教师质量。 教师质量在理论上可由三个层面构成。第一,综合素养状态层面,即教师的思想品德素质、科学文化素质、教书育人的技术技能等方面的拥有、内化和提高状态。这是教师质量构成的基础和前提,它主要通过教师心态文化质量反映出来。第二,因专业职业需要所展现的熟练行为模式,即教师对现代社会的信息、资料、实践等的占有、了解甚至体验层面,它反映了教师人格社会化、现代化的基本面貌。这是教师质量认识和研究的新内涵,它直接与教师职能的现代化相呼应。它主要反映在教师的工作质量、教师成长生活质量和教师社会交往质量等上面。第三,结果绩效层面。它是指教育教学的实际质量,它主要包括教师教科研成果、教书育人的实际效果、教师个体或群体的社会影响力。它会表现在教师流动质量、教师社会交往质量和教师工作质量上。这一层面是衡量教师队伍质量建设成效的主要结果性绩效指标,教师质量建设的各个层面最终落实到这一点上。综合上述三层面,教师质量构成可展开为教师的心态文化质量、工作质量、成长生活质量、社会交往质量和流动质量等五个方面。其中教师的流动质量是其余四个质量内容的结果。而教师的心态文化质量、工作质量、社会交往质量和成长生活质量是教师业绩的成功关键因素。它们都包含显性结果性指标和内在关键业绩影响因子,而后者是前者的原因,我们把显性结果指标看作绩效,而内在隐性的影响因子视为胜任力品质特征因子(见表1)。 就高校绩效考核而言,现在我们比较重视考核显性指标,并依此进行晋升奖惩决策,这会使得教师们忽略内涵的成长。显性指标是由隐性指标决定的。上表中的隐性标尺是决定教师产生优秀绩效的关键目标要项。因此,我们认为高校教师胜任力品质关键因子应体现如下的特征:第一,工作心态品质。如教师的工作价值观和学生观等工作心态能力;第二,知识思考与改善品质。教师的学科思 收稿日期:2011-05-18 基金项目:广西教育厅科研基金资助(200812MS169);2009年基于胜任能力开发的高校毕业生就业管理新模式研究(09XJY010)作者简介:高永惠(1958-),女,湖北武汉人,教授,主要从事企业流程再造、人力资源开发与管理、教育方法论研究。

研究型大学教师胜任力模型构建 研究型大学教师队伍的素质在研究型大学发展过程中起着举足轻重的作用,成为研究型大学生存与发展的有效保证。本文以研究型大学教师为研究对象,通过探讨研究型大学教师胜任力维度要素,建立了研究型大学教师胜任力模型。将胜任力模型引入研究型大学人力资源管理领域,构建研究型大学教师胜任力模型,对于研究型大学教师队伍管理具有重大的理论和现实意义。 [标签]研究型大学教师胜任力模型因子分析 随着我国教育体系的不断完善,高等教育逐渐与国际接轨,研究型大学教师队伍建设工作也成为提升我国教育水平、增强国际竞争力的重要途径而被广泛认同。研究型大学教师的选拔与培养工作也同时成为这一工作目标能否有效达成的重要因素。如何很好地完成研究型大学教师的选拔与培养,已成为当前急需解决的问题。科学的人力资源管理方法为解决这一问题提供了全新的途径,其中基于胜任力的新型人力资源管理理论在这一问题上体现了较强的应用性和现实性。本文在胜任力模型理论的指导下,采用问卷调查法、文献研究法以及统计分析手段对研究型大学教师胜任力进行了探讨,建立了研究型大学教师胜任力模型,分析了当前研究型大学教师人力资源管理中存在的问题,并提出了改进策略。 一、研究型大学教师胜任力内涵 研究型大学的发展离不开高素质的教师队伍,教师资源是研究型大学最重要的资源,是研究型大学的软实力,教师队伍的整体素质对研究型大学的生存与发展产生巨大的影响作用。南京大学的张序余与施毅总结的世界一流大学师资队伍的特征是:(1)“门槛”高。研究型大学中教师的晋升非常困难。(2)流动性大。注重教师的“杂交”,避免近亲繁殖造成对教学和科研的禁锢。(3)重视教师培养与教育。通过建立良好的学术和工作环境、提供一流的研究和教学平台,给予教师充足的自主科研时间。(4)存在发展优势,有重点建设的师资队伍。(5)重视教师参与,崇尚学术自由。学者宋媛认为,高校教师必须具备创新精神和科研创新能力,创新型教师应具备重视科学研究、具有创新精神、善于抓住机遇、不断完善自己和注重团结与合作等特征。 虽然学者们还没有提出具体的研究型大学教师胜任力概念,但研究型大学教师胜任力的内涵在关于一流研究型大学教师特征的探讨过程中不断得到拓展和丰富。研究型大学教师胜任力具体体现为个体在不同环境下的综合素质;教师个体应具备的主要特征包括专业的知识、技能和价值观等,并且要与实践相结合;专业知识、专业技能和专业价值观等具体内容直接影响科研教学成绩。 二、研究型大学教师特征因子提取 根据对研究型大学及其教师特质的分析,结合胜任力模型的构建方法,将预想的研究型大学教师胜任力特征因子做初步提取,主要包括以下几类:知识技能类(学历、职称、学术水平、科研水平、思辨能力、信息收集能力等)、社会角色

[摘要]自2003年起,我国便有学者对胜任力模型进行研究。本文采用内容分析法,依据8年内480篇研究胜任力模型的文献,对我国胜任力模型研究的数量、内容及趋势等进行了综合分析,在此基础上提出我国胜任力模型研究的走势和趋向。 [关键词]胜任力胜任力模型研究综述 一、引言 1973年,美国心理学家麦克利兰(mcclelland)首次提出胜任力的概念,他将胜任力定义为能够区分在特定工作岗位和组织环境中绩效水平的个人特征。这些个人特征包括:(1)知识,指个体在某一特定领域拥有的事务型与经验型信息,如对某类产品营销策略的了解等;(2)技能,指个体掌握和运用专门技术的能力,如商业策划能力等;(3)社会角色,指个体对社会规范的认知与理解,如以企业领导、主人翁的形象展现自己等;(4)自我认知,即个体对自己身份的知觉和评价,如将自己视为权威、教练、参与者或执行者等;(5)特质,指一个人的个性、心理特征对环境与各种信息所表现的一贯反应,如善于倾听、处事谨慎、做事持之以恒等;(6)动机,指推动个体为达到一定目标而采取行动的内驱力,如希望把自己的事情做好,希望控制别人,希望让别人理解和接纳自己等。 人们常用水中漂浮的冰山来描述胜任力特征,知识、技能属于胜任力的表层特征,漂浮在水上,容易发现;而社会角色、自我概念、人格特质和动机等则属于深层特征,隐藏在水下,且越往下越难发现。研究表明,深层特征才是决定人们行为及表现的关键因素。 胜任力模型是指为达成某一绩效目标的一系列不同胜任力要素的组合,它是胜任力的结构形式。根据胜任力的定义,胜任力模型也应该包括两个部分。一是可见的、外显的特征,比如技能和知识,这些特征容易了解和测量,也容易通过培训来改变和发展,但是不能预测或者决定是否有卓越的表现。二是深层次特征如社会角色、自我认知、动机等决定了人们的行为和表现。1993年,美国心理学家斯班瑟首次针对胜任力模型给出了一个比较完整的定义,即胜任力模型是指和参照效标(优秀的绩效或合格的绩效)有因果关系的个体深层次特征。 二、胜任力模型文献的研究现状 1.胜任力模型文献的数量情况 笔者以胜任力模型为题名在中国期刊网上对2003年1月至2010年10月间的全部文献进行搜索,剔除非学术性论文,共搜索到文献480篇。其中2003年4篇,2004年10篇,2005年19篇,2006年51篇,2007年82篇,2008年110篇,2009年119篇,2010年85篇。 随着胜任力模型在我国的出现,学者们对这一概念的关注和研究逐年增加,更有很多企业管理者将其运用到人力资源管理的实践中,使其成为企业人力资源管理的有效工具。从统计到的每年文献数量可以看出,胜任力模型文献数量正逐年增长,发展相当迅速。 2.胜任力模型文献的研究方法 从搜集到的文献看,采用个案研究法的文献有17篇,约占总文献数的3.5﹪。其中2003年1篇,2005年2篇,2006年4篇,2007年1篇,2008年5篇,2009年2篇,2010年2篇。这些文献均以实际的企业作为研究对象,对胜任力模型在企业中某一管理领域的应用进行研究。 采用非实证研究法的文献有190篇,约占文献综述的39.6﹪。其中2003年2篇,2004年5篇,2005年12篇,2006年26篇,2007年34篇,2008年40篇,2009年43篇,2010年28篇。这些文献或系统介绍胜任力模型的概念与构建方法,或理论探讨胜任力模型在人力资源管理各模块中的实践及作用。 采用实证研究法的文献有273篇,约占总文献数的56.9﹪。其中2003年1篇,2004年5篇,2005年4篇,2006年20篇,2007年46篇,2008年64篇,2009年78篇,2010年55篇。这些文献,一部分利用实证探讨将胜任力模型运用到企业的某管理模块中,并论证模型

2013年第11期总第235期 黑龙江高教研究 Heilongjiang Researches on Higher Education No.11, 2013Serial No.235 收稿日期:2013-08-16 基金项目:青岛大学教学研究项目“大学英语教师胜任力模型研究”的成果之一。 作者简介:杜景萍,青岛大学公共外语教学部副主任,教授,硕士研究生导师,研究方向:语言学及应用语言学;国林祥,青岛大学公共外语教学 部副教授,研究方向:语言学及应用语言学。 大学英语教师胜任力模型的构建 杜景萍,国林祥 (青岛大学公共外语教学部,山东青岛266071) 摘要:文章通过文献检索、访谈等方法,编制了“大学英语教师胜任力模型调查问卷”,在青岛、烟台、济南、重庆、哈尔滨等地的5所高校进行问卷调查。经过统计分析,构建了大学英语教师胜任力模型,胜任维度按权重大小排列分别为情感道德特征、教学态度、教学管理能力、学习理解能力、教学动机与爱好、教学技能。胜任力词条按重要性排列,处于前5位的分别为学习能力、责任感、激励学生能力、爱岗敬业、获取信息能力。 关键词:大学英语教师;胜任力;模型中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:1003-2614(2013)11-0072-05 大学英语教师是高校一个较特殊的群体,相比其他专业 课教师,具有教学周期最长、课时多、授课班级人数多等特点。由于缺乏一个科学测量大学英语教师胜任力的标准,往往给人留下了任何人都可以教大学英语的印象。同时,也使大学英语教师的招聘和评价流于形式。本研究拟借助管理学的研究方法,对大学英语教师所应具备的胜任力进行实证分析,构建大学英语教师胜任力模型,为大学英语教师的选任、评价及晋升提供依据。 一、大学英语教师胜任力词条的收集 本研究在提炼大学英语教师胜任力词条时运用的是文献法和行为事件访谈法。在文献方面,检索了国家、省级教育部门有关教师资格以及任职条件等方面的文件,此外,还通过中国知网等数字图书馆,查阅了其他学者的相关研究成果 [1] [7] 。目前,应用最为广泛的是McClelland 基于关键事 件技术开发的行为事件访谈法 [8] ,即通过对比担任某一任务 角色的表现绩优者与表现平平者所体现出的素质差异,从而确定该任务角色的胜任特征模型。本研究在用行为事件访谈法收集胜任力词条时,采取了如下步骤: (一)选择访谈对象 选取青岛大学英语教学部的7名英语教师作为访谈对象,其中:女教师2名,男教师5名,有4人获得优秀教师称号。访谈总共分两次进行,第一次访谈3人,采取单独访谈的形式,第二次访谈4人,采用集体访谈的形式,两次访谈时间相隔3天;年龄结构上20 30岁青年教师2名, 30 40岁教师2名,40岁以上的老教师3名,其中:40 50岁2名,50 60岁1名,满足分层抽样的要求。 (二)正式访谈 在这个步骤中,行为事件访谈法主要是采用开放式的行为回顾式探查技术, 通过让被访谈者找出和描述他们在教学工作过程中最成功和最不成功的三件事,然后详细地说明当时发生了什么。具体包括:这个情境是怎样引起的;涉及哪 些人;当时是怎么想的, 感觉如何;当时是怎么做的;结果如何。在访谈过程中,课题组成员注意捕捉一些代表性的细 节,这些细节实际上就是水面以下“冰山”部分的折射,是建立胜任力模型的 “原料”。访谈现场配有录音设备,对访谈的整个过程进行全程录音。 (三)编写访谈报告访谈结束后,将录音资料分类进行整理。整理后的录音资料逐字逐句翻录成文字资料,不做任何删除和归纳,以此作为胜任力词条收集的基础资料。 (四)胜任力词条的收集对访谈内容进行分析,对访谈者所描述的行为事件进行归纳总结, 通过访谈对象的行为描述提炼词条。结合查阅的相关文献, 共收集整理57个词条。二、“大学英语教师胜任力模型调查问卷”的编制与发放 (一)问卷的编制 我们通过文献检索和行为事件访谈法收集的词条, 初步编写出符合大学英语教师实际情况的问卷。问卷初步编制完成以后,课题组成员对问卷展开了进一步的讨论,对选定的题目进行阅读,除了对问卷的内容进行讨论,每个人还对每个题目阅读后的感受发表意见建议。例如,题目的文字表

您认为要成为卓越教师、优秀教师必须具备哪些素质和能力(至少列出五项)?您认为其中最重要的素质或能力是什么? 答: 1、崇高的思想品德 2、良好的职业道德 3、过硬的专业素质 4、良好的心理素质和随机应变的能力 5、良好的身体素质 6、良好的协调管理能力 7、较好地处理人际关系的能力和沟通能力 8、教育科学研究的能力 9、想象、创新能力 10、掌握教育科学理论,懂得教育规律 我认为,崇高的思想品德是其中最重要的素质。教师,是人类文化科学知识和社会思想、道德风尚的传递者,是继承和发扬人类文明的桥梁,是后一代的培养者。从某种意义上而言,教师人格力量对学生的影响程度已经远远超过他(她)们的专业知识对学生的影响程度。一个拥有高尚人格的教师,往往是学生们最喜欢的教师;而这样的教师在教学过程中也常常感受到职业带给自己的快乐和崇高感。教师的人格渗透于教师劳动的全过程,作用于学生的心灵,直接或间接影响着教育效果。一个拥有高尚人格的教师,往往能在学生的心灵深处留下难以磨灭的印记,并为学生终身受益。 第一,一名优秀教师应具备先进的教育思想、较强的适应能力和渊博的知识。 第二,一名优秀教师必须以人为本。 第五,一名优秀教师应注意:学生创新是知识经济时代所有价值观念的核心,想象、创新能力是知识经济发展的关键因素。 一、人格素质 1、崇高的思想品德。 2、良好的职业道德。 5、行为示范,言传身教。 4、懂得尊重。 3、文明的言谈举止。 二、专业素质 1、通晓所教的学科和专业 2、具有比较广泛的基础文化知识 3、掌握教育科学理论,懂得教育规律 (1)、言语表达能力。 (2)、组织管理能力 (3)、教育智力。 三、心理素质 四、良好的身体素质。 第三,一名优秀教师必须是热爱书籍,酷爱读书的教师。 第四,教育科学研究也是一名优秀教师必备的素质。 第五,一名优秀教师要时时反思自己的行为。 首先,要具备过硬的专业素质。 其次,要具备良好的协调管理能力。 第三,要具备较好地处理人际关系的能力和沟通能力。 第四,要有良好的心理素质和随机应变的能力。

胜任力研究综述 摘要:21世纪是知识经济时代,对人才的管理和应用显得越来越重要,基于胜任力模型的人才管理方法自上世纪70年代提出后直到今天一直备受青睐而不断完善。本文将从胜任力的概念阐述出发,分别介绍了两种典型的胜任力模型,随后探讨了胜任力模型的构建方法,并着重叙述了行为事件访谈法,最后对胜任力的未来研究趋势做了进一步的预测。 关键词:胜任力胜任力模型行为事件访谈法 引言 由麦克利兰(McClelland)(1973)提出胜任力这一概念后,这一领域的研究迅速成为西方发达国家的宠儿。由于其巨大的实用价值,在引入我国后也逐渐受到重视而不断完善。具备什么能力的人才能胜任企业不同的工作岗位?采用什么标准来选拔、培养、评价人才?胜任力模型的构建怎样为企业服务,这些都是胜任力理论关注的焦点。 一、胜任力的概念 麦克利兰在上世纪70年代的《Testing for competence rather than for intelligence》中第一次提出了“胜任力”的概念。他认为传统的智力测验存在偏差不能将业绩优秀者与业绩一般者区分开来,因此他的胜任力概念强调能把优秀绩效者选拔出来的关键特征。随后学者们又提出了许多胜任力的定义, Boyatizis(1982)认为胜任力是一个人所具有的内在的、稳定的特性,他的胜任力概念开始突出内在特质的重要性。Spencer(1993)认为胜任力是某领域的知识、行为技能、动机、特质、自我概念、态度或价值观等能将特定岗位中的优秀人员区分开来的个人深层次特征,并且这些特征具有可测量性[2]。这个胜任力的定义比较全面,包容了较多的内容。而Jorgen Sandberg(2000)认为工作胜任力并不是指个人具有的知识和技能而是所使用的知识和技能[3],这一概念突出实用性在胜任力定义中的重要性。中国学者王重鸣(2000)认为胜任力是指和高管理绩效相联系的知识、技能、以及价值观、态度、动机等特征[4]。 综观以上各种胜任力的概念,笔者认为首先个体的潜在特质必须被包含在这一概念中,因为个性中深层次的特征才更具有持久性、决定性并且对将来某一特定岗位的工作绩效具有稳定的预测作用。其次,胜任力应具有显著的区分作用,具备这些能力的才能成为优秀绩效者。最后需要注意的是从动态的角度理解这一概念也很重要,因为不同的岗位对胜任力的要求也不同,即胜任力概念具有情景性。 二、胜任力经典模型及其特征 胜任力模型首先是一种结构,这种结构是由特定职位所要求的胜任力特征的总和所组成的。一个优异的胜任力模型不仅包括外显的某一岗位所需的知识、技能等,还包括内隐的价值观、态度、自我形象、个性和品质等。美国HAY管理咨询公司的冰山模型如图1所示,非常全面地概括了胜任力的上述结构特点。洋葱模型是对冰山模型的另一种解释,如图2 所示其表层对应了冰山模型中水平面以上的显能,内层和中间层对应了冰山模型中水平面以下的潜能。在以往的研究中技能和知识常常受到重视,这是因为核心层的特质是很难被定量研究的的,但随着研究的深入和成熟现在大多数胜任力模型都把内在特质看得越来越重要了。