钛酸钡(BaTiO3)差示热扫描仪(DSC)实验报告

一、实验目的

1. 了解差示热扫描仪(DSC)的工作原理;

2. 初步学会使用差示热扫描仪(DSC)测量材料的热性质;

3. 测定钛酸钡(BaTiO3)的热学性质并学会分析DSC曲线。

二、实验原理

差示扫描量热法一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,可以测定多种热力学和动力学参数,例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等。该法使用温度范围宽(-175~725℃)、分辨率高、试样用量少。适用于无机物、有机化合物及药物分析。

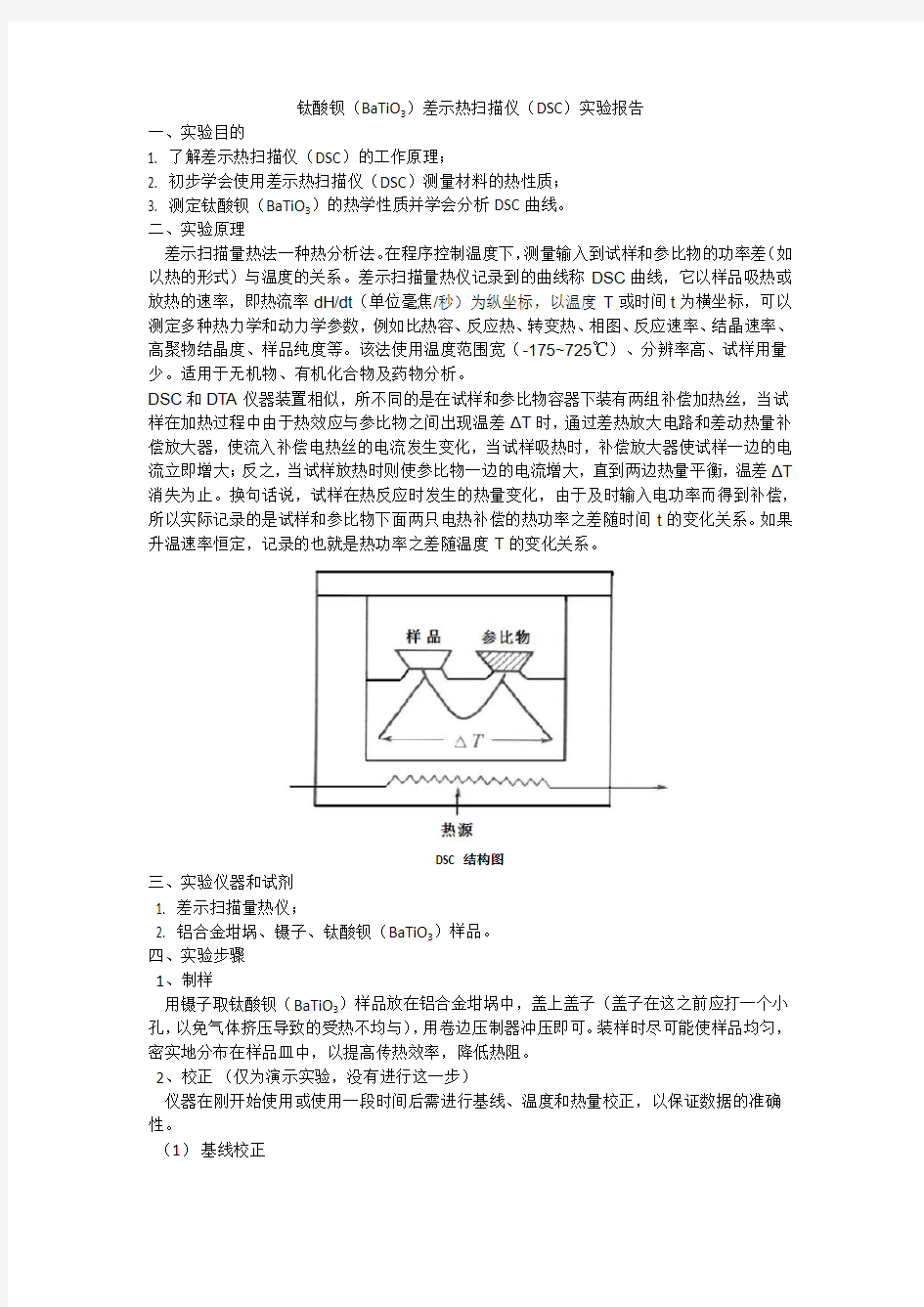

DSC和DTA仪器装置相似,所不同的是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差ΔT 消失为止。换句话说,试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化关系。如果升温速率恒定,记录的也就是热功率之差随温度T的变化关系。

DSC结构图

三、实验仪器和试剂

1. 差示扫描量热仪;

2. 铝合金坩埚、镊子、钛酸钡(BaTiO3)样品。

四、实验步骤

1、制样

用镊子取钛酸钡(BaTiO3)样品放在铝合金坩埚中,盖上盖子(盖子在这之前应打一个小孔,以免气体挤压导致的受热不均与),用卷边压制器冲压即可。装样时尽可能使样品均匀,密实地分布在样品皿中,以提高传热效率,降低热阻。

2、校正(仅为演示实验,没有进行这一步)

仪器在刚开始使用或使用一段时间后需进行基线、温度和热量校正,以保证数据的准确性。

(1)基线校正

在所测的温度范围内,当样品池和参比池都未放任何东西时,进行温度扫描,得到的谱图应是一条直线,如果有曲率或斜率甚至出现小吸热或放热峰,则需要进行仪器的调整和炉子的清洗,使基线平直。

(2)温度和热量校正

做一系列标准物质的DSC曲线,然后与理论值进行比较,并进行曲线拟合,以消除仪器误差。

3、测试

打开氮气保护,启动DSC仪器的电源,稳定10min后,将样品放在样品室中。运行DSC 仪监控程序,设定各种参数,进行测试,具体步骤如下:

(1)运行程序;

(2)参数设置(温度升高范围、升温速率等);

(3)测试及分析。

五、实验记录及数据处理

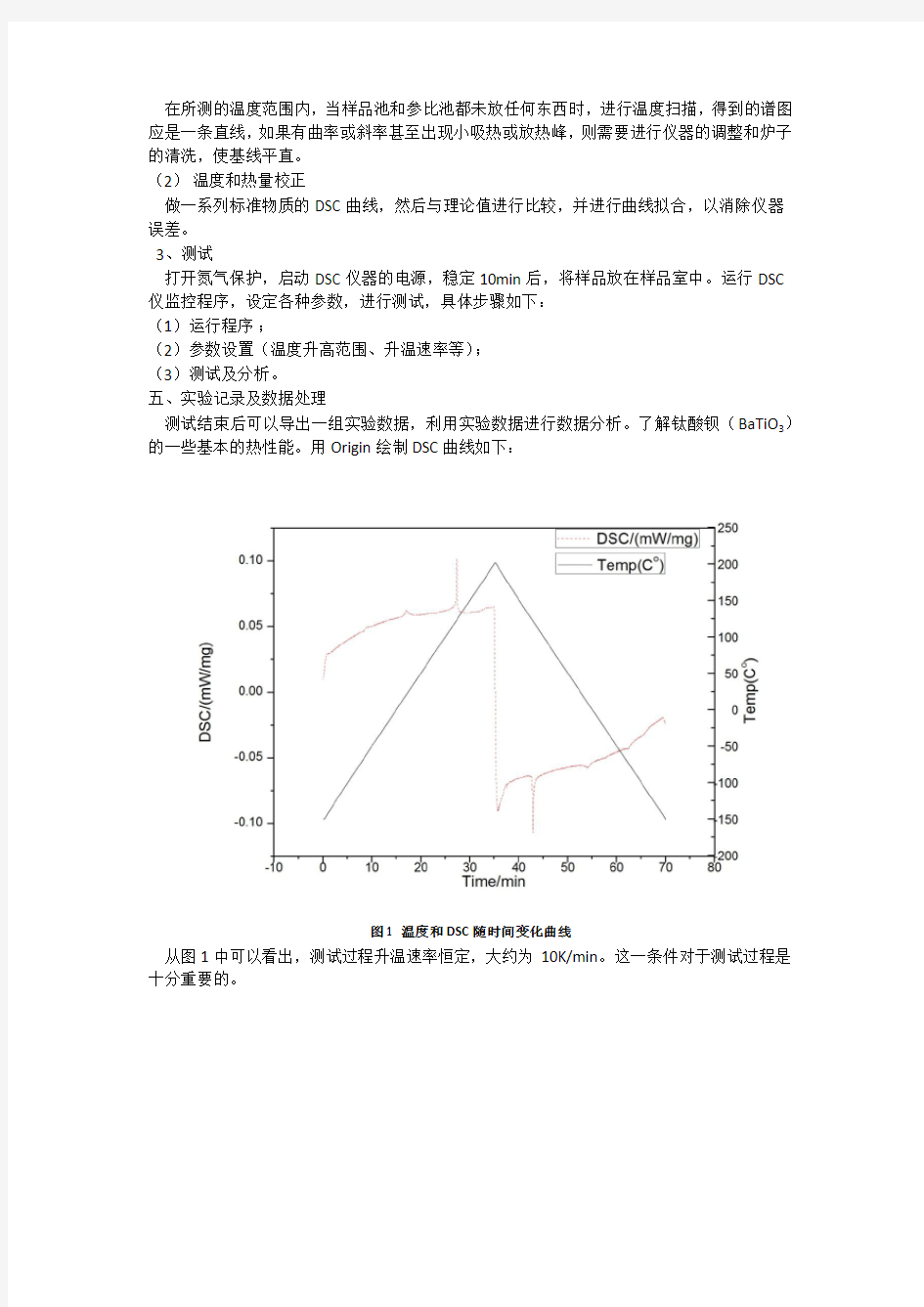

测试结束后可以导出一组实验数据,利用实验数据进行数据分析。了解钛酸钡(BaTiO3)的一些基本的热性能。用Origin绘制DSC曲线如下:

图1 温度和DSC随时间变化曲线

从图1中可以看出,测试过程升温速率恒定,大约为10K/min。这一条件对于测试过程是十分重要的。

图2

DSC曲线分析:

钛酸钡是一致性熔融化合物,其熔点为1618℃。在此温度以下,1460℃以上结晶出来的钛酸钡属于非铁电的六方晶系6/mmm点群。此时,六方晶系是稳定的。在1460~130℃之间钛酸钡转变为立方钙钛矿型结构。在此结构中Ti4+(钛离子)居于O2-(氧离子)构成的氧八面体中央,Ba2+(钡离子)则处于八个氧八面体围成的空隙中(见右图)。此时的钛酸钡晶体结构对称性极高,因此无偶极矩产生,晶体无铁电性,也无压电性。

(1)随着温度下降,晶体的对称性下降。当温度下降到130℃时,钛酸钡发生顺电-铁电相变。在图2中我们可以看到在123.81℃事有一个大的峰,对应着大量的热量放出。这也验证了在这温度附近确实发生了相变,因为放出热量,为一级相变。

(2)在130~5℃的温区内,钛酸钡为四方晶系4mm点群,具有显著地铁电性,其自发极化强度沿c轴方向,即[001]方向。钛酸钡从立方晶系转变为四方晶系时,结构变化较小。此时我们也可以从图2看到21.451℃度时有一个较小的峰,也能很好地验证这一温度区间相变的存在,因为放出热量,为一级相变。从晶胞来看,只是晶胞沿原立方晶系的一轴(c轴)拉长,而沿另两轴缩短。

(3)当温度下降到5℃以下,在5~-90℃温区内,钛酸钡晶体转变成正交晶系mm2点群,此时晶体仍具有铁电性,其自发极化强度沿原立方晶胞的面对角线[011]方向。在降温过程中我们也可以看到在-70℃附近有一个小的谷包,能一定程度上验证这一相变的发生因为吸收热量,为一级相变,。为了方便起见,通常采用单斜晶系的参数来描述正交晶系的单胞。这样处理的好处是使我们很容易地从单胞中看出自发极化的情况。钛酸钡从四方晶系转变为正交晶系,其结构变化也不大。从晶胞来看,相当于原立方晶系的一根面对角线伸长了,另一根面对角线缩短了,c轴不变。

当温度继续下降到-90℃以下时,晶体由正交晶系转变为三方晶系3m点群,此时晶体仍具

有铁电性,其自发极化强度方向与原立方晶胞的体对角线[111]方向平行。钛酸钡从正交晶系转变成三方晶系,其结构变化也不大。从晶胞来看,相当于原立方晶胞的一根体对角线伸长了,另一根体对角线缩短了。但这一相变我们在实验中没有得到。这和我们演示性质的实验的较粗糙有关。

(4)另外,我们可以看到钛酸钡材料在升温和降温过程中相变温度稍微有所偏差。这和可逆过程有些出入。进一步说明实验存在一些误差。

综上所述,在整个温区(<1618℃),钛酸钡共有五种晶体结构,即六方、立方、四方、正交、三方,随着温度的降低,晶体的对称性越来越低。在123.81℃(即居里点)以上,钛酸钡晶体呈现顺电性,在123.81℃以下呈现铁电性。

误差分析:

(1)实验温度未稳定时就开始测量造成的误差;

(2)钛酸钡块材的尺寸大小可能对实验造成误差;

(3)未进行温度和热量的校准造成的误差。