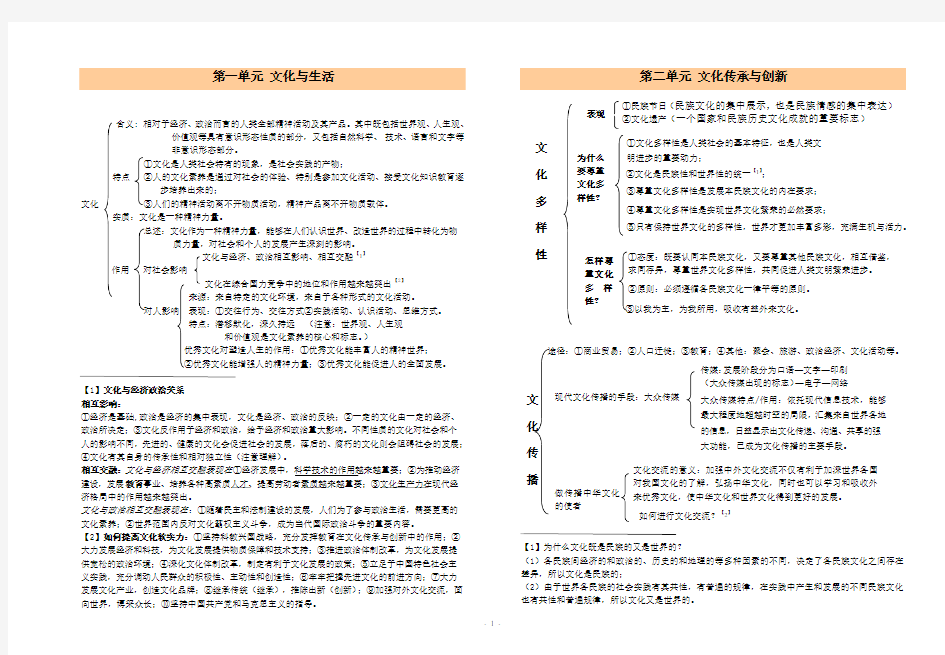

第一单元 文化与生活

含义: 相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。其中既包括世界观、人生观、

价值观等具有意识形态性质的部分,又包括自然科学、技术、语言和文字等

非意识形态部分。

①文化是人类社会特有的现象,是社会实践的产物;

特点 ②人的文化素养是通过对社会的体验、特别是参加文化活动、接受文化知识教育逐

步培养出来的;

文化

实质:文化是一种精神力量。

总述:文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物

质力量,对社会和个人的发展产生深刻的影响。

文化与经济、政治相互影响、相互交融【1】

作用 对社会影响

文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出【2】

来源:来自特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动。

对人影响 表现:①交往行为、交往方式②实践活动、认识活动、思维方式。

特点:潜移默化,深久持远 (注意:世界观、人生观 和价值观是文化素养的核心和标志。)

优秀文化对塑造人生的作用:①优秀文化能丰富人的精神世界; ②优秀文化能增强人的精神力量;③优秀文化能促进人的全面发展。

【1】文化与经济政治关系 相互影响:

①经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济、政治的反映;②一定的文化由一定的经济、政治所决定;③文化反作用于经济和政治,给予经济和政治重大影响。不同性质的文化对社会和个人的影响不同,先进的、健康的文化会促进社会的发展,落后的、腐朽的文化则会阻碍社会的发展;④文化有其自身的传承性和相对独立性(注意理解)。

相互交融:文化与经济相互交融表现在①经济发展中,科学技术的作用越来越重要;②为推动经济建设,发展教育事业、培养各种高素质人才、提高劳动者素质越来越重要;③文化生产力在现代经济格局中的作用越来越突出。

文化与政治相互交融表现在:①随着民主和法制建设的发展,人们为了参与政治生活,需要更高的文化素养;②世界范围内反对文化霸权主义斗争,成为当代国际政治斗争的重要内容。

【2】如何提高文化软实力:①坚持科教兴国战略,充分发挥教育在文化传承与创新中的作用;②大力发展经济和科技,为文化发展提供物质保障和技术支持;③推进政治体制改革,为文化发展提供宽松的政治环境;④深化文化体制改革,制定有利于文化发展的政策;⑤立足于中国特色社会主义实践,充分调动人民群众的积极性、主动性和创造性;⑥牢牢把握先进文化的前进方向;⑦大力发展文化产业,创造文化品牌;⑧继承传统(继承),推陈出新(创新);⑨加强对外文化交流,面向世界,博采众长;⑩坚持中国共产党和马克思主义的指导。

第二单元 文化传承与创新

【1】为什么文化既是民族的又是世界的?

(1)各民族间经济的和政治的、历史的和地理的等多种因素的不同,决定了各民族文化之间存在差异,所以文化是民族的;

(2)由于世界各民族的社会实践有其共性,有普遍的规律,在实践中产生和发展的不同民族文化也有共性和普遍规律,所以文化又是世界的。

文化多样性

文化传

播

途径:①商业贸易;②人口迁徙;③教育;④其他:聚会、旅游、政治经济、文化活动等。

现代文化传播的手段:大众传媒

做传播中华文化的使者 传媒:发展阶段分为口语—文字—印刷(大众传媒出现的标志)—电子—网络

大众传媒特点/作用:依托现代信息技术,能够最大程度地超越时空的局限,汇集来自世界各地的信息,日益显示出文化传递、沟通、共享的强大功能,已成为文化传播的主要手段。

文化交流的意义:加强中外文化交流不仅有利于加深世界各国对我国文化的了解,弘扬中华文化,同时也可以学习和吸收外来优秀文化,使中华文化和世界文化得到更好的发展。

如何进行文化交流?【2】

【2】如何进行文化交流?

(1)我们既要更加热情地欢迎世界各国优秀文化在中国传播,吸收各国优秀文明成果,又要更加主动地推动中华文化走向世界,做传播中华文化的使者,增强中华文化国家影响力;

(2)尊重文化的多样性,既要认同本民族文化,又要尊重其他民族文化,坚持各民族文化一律平等的原则;

(3)创新文化传播方式,通过商业贸易、教育等多种途径进行文化交流;

(4)借助现代文化传播手段,充分利用报刊、广播、电视、网络等大众传媒进行文化交流。【3】如何正确对待传统文化?

(1)面对传统文化,坚持正确态度:取其精华、去其糟粕、批判继承、古为今用。对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬;对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,要自觉地加以改造或剔除。

(2)正确对待传统文化,既要认同本民族优秀传统文化,又要尊重其它民族的优秀传统文化。(3)对待传统文化,既不能搞传统虚无主义全盘否定,也不能搞文化保守主义全盘继承;

(4)把握好文化继承与发展的关系,批判地继承传统文化,不断推陈出新,革故鼎新。

【4】如何处理当代文化与传统文化的关系?(如何处理文化继承和创新之间的关系?)

(1)一方面,不能离开传统文化,空谈文化创新;

(2)另一方面,体现时代精神,是文化创新的重要追求。文化创新,表现在为传统文化注入时代精神的努力之中;

(3)坚持正确方向,克服文化“守旧主义”和“封闭主义”。

【5】如何处理好传统文化与外来文化的关系?(怎样面向世界,博采众长?)

(1)以世界优秀文化为营养,充分吸收外国文化的有益成果;

(2)在学习和借鉴其他民族优秀文化成果时,要以我为主,为我所用;

(3)坚持正确方向,克服“民族虚无主义”和“历史虚无主义”。

【6】如何实现文化创新?

(1)社会实践是文化创新的根本途径,人民群众是文化创新的主体,进行文化创新要立足于人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践;

(2)继承传统,推陈出新,要把继承传统文化与时代精神有机结合起来;

(3)面向世界,博采众长,文化创新要加强不同民族文化之间的交流、借鉴与融合,以世界优秀文化为营养,充分吸收外国文化的有益文化,要以我为主,为我所用;

(4)坚持正确的方向,反对错误倾向的守旧主义与封闭主义,民族虚无主义和历史虚无主义;(5)创新文化生产与传播方式,采用现代科学技术,解放与发展文化生产力,深化文化体制改革,进行文化体制创新,发展教育、科学与文化事业。

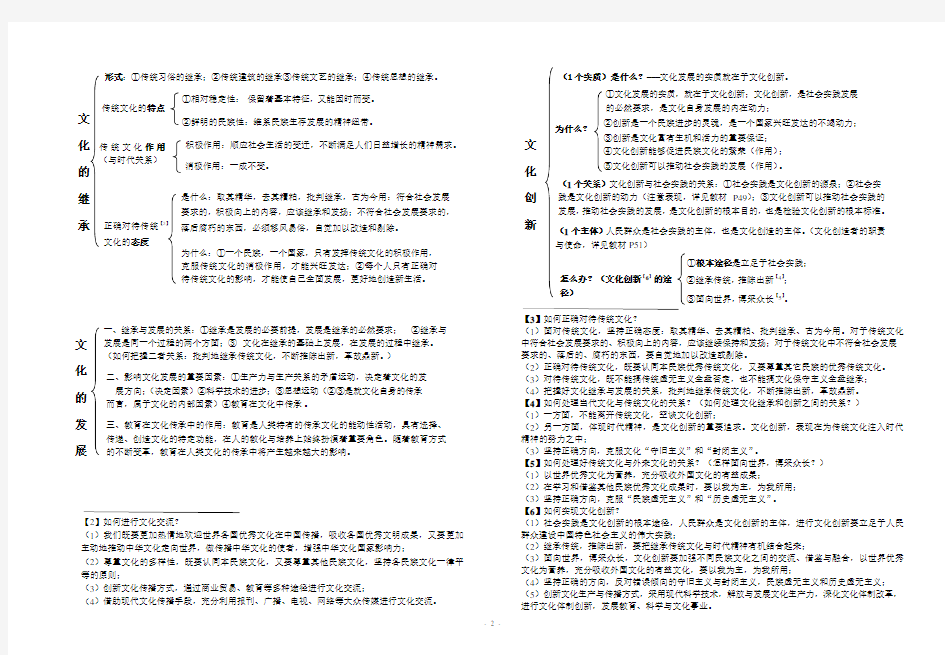

(1个实质)是什么?---文化发展的实质就在于文化创新。

①文化发展的实质,就在于文化创新;文化创新,是社会实践发展

的必然要求,是文化自身发展的内在动力;

(1个关系)文化创新与社会实践的关系:①社会实践是文化创新的源泉;②社会实

践是文化创新的动力(注意表现,详见教材P49);③文化创新可以推动社会实践的

发展,推动社会实践的发展,是文化创新的根本目的,也是检验文化创新的根本标准。

③创新是文化富有生机和活力的重要保证;

(1个主体)人民群众是社会实践的主体,也是文化创造的主体。(文化创造者的职责

与使命,详见教材P51)

②创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力;

文

化

创

新

①根本途径是立足于社会实践;

④文化创新能够促进民族文化的繁荣(作用);

②继承传统,推陈出新【4】;

⑤文化创新可以推动社会实践的发展(作用)。

怎么办?(文化创新【6】的途

径)

③面向世界,博采众长【5】。

为什么?

文化的继承

形式:①传统习俗的继承;②传统建筑的继承③传统文艺的继承;④传统思想的继承。

①相对稳定性:保留着基本特征,又能因时而变。

传统文化的特点

②鲜明的民族性:维系民族生存发展的精神纽带。

积极作用:顺应社会生活的变迁,不断满足人们日益增长的精神需求。传统文化作用

(与时代关系)

消极作用:一成不变。

正确对待传统【3】

文化的态度

为什么:①一个民族,一个国家,只有发挥传统文化的积极作用,

克服传统文化的消极作用,才能兴旺发达;②每个人只有正确对

待传统文化的影响,才能使自己全面发展,更好地创造新生活。

是什么:取其精华,去其糟粕,批判继承,古为今用:符合社会发展

要求的,积极向上的内容,应该继承和发扬;不符合社会发展要求的,

落后腐朽的东西,必须移风易俗,自觉加以改造和剔除。

一、继承与发展的关系:①继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求;②继承与

发展是同一个过程的两个方面;③文化在继承的基础上发展,在发展的过程中继承。

(如何把握二者关系:批判地继承传统文化,不断推陈出新,革故鼎新。)

二、影响文化发展的重要因素:①生产力与生产关系的矛盾运动,决定着文化的发

展方向;(决定因素)②科学技术的进步;③思想运动(②③是就文化自身的传承

而言,属于文化的内部因素)④教育在文化中传承。

三、教育在文化传承中的作用:教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、

传递、创造文化的特定功能,在人的教化与培养上始终扮演着重要角色。随着教育方式

的不断变革,教育在人类文化的传承中将产生越来越大的影响。

文化的发展

第三单元 中华文化与民族精神

【1】如何创造中华文化的新辉煌?

①在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,创造中华文化的新辉煌; ②立足于改革开放和社会主义现代化建设的实践; ③着眼于人民群众不断增长的精神文化需求;

④发扬中华民族优秀文化传统,汲取世界各民族文化的长处,在内容上和形式上积极创新,努力铸造中华文化的新辉煌;

⑤必须把经济建设、文化建设、民主政治建设有机结合起来,牢牢把握先进文化的前进方向,大力弘扬民族精神,优先发展教育和科技,不断提升文化竞争力。

二、力量:中华文化的力量深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,是激励中国人民克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量源泉。

一、基本特征

中华文

化 原因:包容性

内容:即求同存异和兼收并蓄

作用:有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的

认同和对其他民族文化的理解。

民族精神

怎么办?

①弘扬和培育民族精神,最重要的是发挥“主心骨”的作用,建设中国特色社会主义理论体系;

②必须继承和发扬中华民族的优良传统;

③必须正确对待外来思想文化;

④必须与弘扬时代精神相结合,依靠广大人民群众,立足于发

展中国特色社会主义的伟大实践;

⑥弘扬民族精神,我们人人都应成为民族精神的传播者、弘扬者和建设者。

⑤要充分发挥教育的作用,充分利用大众传媒现代传播手段,采用丰富多彩的活动形式;

主要见证:①汉字:为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用,是中华文明的重要标志;②史书典籍:是中华文化一脉相传的重要见证。

中华文化经历了衰微的过程:主要原因①中国封建统治的日渐没落;②西方近代工业文明的巨大冲击。 1.源远流长

如何创造中华文化的新辉煌

【1】

?

古代辉煌的历程。

表

现

2.博大精深

独特性:内容丰富,包括教育、历史、哲学、道德;文学艺术(注意:中华文艺的作用和地位P66)和科学技术(注意:意义P67)等方面的内容。

原因:①自然条件千差万别;②经济社会发展程度不同;③地理、历史因素。

民族性:中华文化与民族文化的关系(P70)

区域性

不同区域文化间关系:相互交流、借鉴、吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

②地位:中华民族精神集中体现了中华民族的整体风貌和精神特征,体现了中华民族共同的价值追求,是中华民族永远的精神火炬; ⑦现实意义:有利于全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会,创新时代精神,增强民族凝聚力和向心力,铸造中华民族精神支柱,为中华民族生存和发展强基固本。

①作用:中华民族精神是维系中华各族人民共同生活的精神纽带,支撑中华民族生存、发展的精神支柱,推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力,是中华民族之魂; 必要性:

为什么

? ⑥是坚持社会主义道路的需要;

④弘扬和培育中华民族精神,是提高全民族综合素质的必然要求; ⑤是不断增强我国国际竞争力的要求; ③弘扬和培育中华民族精神,有利于使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态; 是什么? (基本内涵) ①爱国主义:核心地位;是具体的;不同历史时期又共同要求也有不同具体内涵;在当代在祖国与爱社会主义本质上是一致的;发展中国特色社会主义,拥护祖国统一是新时期爱国主义②团结统一;③爱好和平;④勤劳勇敢;⑤自强不息。

第四单元 发展中国特色社会主义文化

知识框架

科学文化修养和思想道德修养的关系:相互联系、相互促进 ③社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。 ②用社会主义核心价值体系为凝魂聚气,强基固本的基础性工程,是中国特色社会主义文化发展道路的根本标识。 ①社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。 为什么: ,以集体主义为原则。 ,提高全民族思想道德素质,③我们党领导人民进行具有生生不息、历久弥新的感染

思想道

① 不断提高科学文化修养和思想道德修养,追去更高的思想道德目标 ②在遵守公民基本道德规范的基础上,不断改造主观世界。为此,必须努力学习马克思主义科学理论,坚定中国特色社会主义共同理想,逐步树立远大理想。 ③投身于建设中国特色社会主义伟大实践,要脚踏实地、不尚空谈、重在行动,要从我做起、从点滴小事做起。

发展先进文化即建设中国特

色社会

主义文化

中国特色社会主义的内涵有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的民族的科学的大众的社会主义文化。怎样建设中国特色社会主义文化? 方向上: ①②内容上 ⑥要深化文化体制改革,解放大力发展文化生产力,推动文化事业全面繁荣,不断增实践上: 的精神文化需求,丰富人们的精神世界,增强人们的精神力量。 ⑤向,必须充分发挥人民群众主体作用,发挥人民群众的积极性、主动性和创造性。 根本原因是社会生产力的发展 传播科学文化知识; 引导人们的消费观念,推动迎合低级趣味; ,殖民文化、“法轮功”邪教、

建设社会主义精

神文明

在现代化建设中的重要性:教育是民族振兴和社会 的重要性:科技是第一生产力 深化文化体制改革,解放和发展文化生产力,要大 培育四有公民;5投身实践,做新时期先进文化的传播者

是什么 怎么做

《文化生活》的主题是精神家园的耕耘。 《文化生活》第一单元 知识框架 含义: 相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。其中既包 括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分,又 包括自然科学、技术、语言和文字等非意识形态部分。 人类特有的现象 特点人的文化素养是通过对社会的体验、特别是参加文化活动、接 受文化知识教育逐步培养出来 文化人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体实质:文化是一种精神力量 总述:文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世 界的过程中转化为物质力量,对社会和个人的发展产生 深刻的影响。 文化与经济、政治相互影响、相互交融作用对社会影响 文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出 来源:来自特定的文化环境,来自于各种形式的 文化活动 对人影响表现:交往行为、交往方式、实践活动、认识活 动、思维方式 特点:潜移默化,深久持远 优秀文化对塑造人生的作用:①优秀文化能丰富 人的精神世界②优秀文化能增强人的精神 力量③优秀文化能促进人的全面发展 《文化生活》第二单元

知识框架 表现:主要体现在民族节日(民族文化的集中展示, 也是民族情感的集中表达。)和文化遗产中(一 个国家和民族历史文化成就的重要标志) 态度:既要认同本民族文化,又要尊重其他 民族文化,相互借鉴,求同存异,尊重世界 how文化多样性,共同促进人类文明繁荣进步文化多样性原则:遵循各民族文化一律平等 以我为主,为我所用,吸收有益外来文化 文化是民族性与世界性的统一 人类社会基本特征,人类文明进步重要动力前提Why发展本民族文化的内在要求,是实现世界文 化繁荣的必然要求 只有保持世界文化的多样性,世界才更加丰 富多彩,充满生机活力 重要途径:商贸活动、人口迁徙、教育 文化传播现代文化传播手段:大众传媒 意义:既有利于本民族文化的发展和进步,也促进了 世界文化的发展 表现:①传统习俗的继承②传统建筑的继承③传统文 艺的继承④传统思想的继承 特点:相对稳定性、鲜明的民族性、历史继承性 文化发展文化继承影响:一个民族的传统文化,是维系本民族生存和发 展的精神纽带。传统文化如果能顺应社会生 活的变迁,不断满足人们日益增长的精神 需求,就能对社会与人的发展起积极作用; 反之,如果一成不变,传统文化也会起阻碍 社会进步、妨害人的发展的消极作用 How:①态度——取其精华,去其糟粕,批判继承, 古为今用;②正确处理文化继承与发展的关系 (推陈出新、革故鼎新即传统文化与时代精神 相结合) 影响文化发展的重要因素:社会制度的更替、科学技 术的进步、思想运动的兴起、教育 根本途径(源泉和动力):社会实践 How基本途径:推陈出新、革故鼎新;面向世界,博 采众长 文化创新坚持正确的方向,克服错误倾向 文化创新是社会实践发展的必然要求,也是文化自 Why身发展的内在动力(必然性) 是文化富有生机与活力的重要保证,可以推动社会 实践的发展,促进民族文化的繁荣(重要性、作用)核心突破

力学知识结构图

匀变速直线运动 基本公式:V t =V 0+at S=V 0t+21 at 2 as V V t 22 02 += 2 0t V V V += 运动的合成与分解 已知分运动求合运动叫运动的合成,已知合运动求分运动叫运动的分解。运动的合成与分解遵守平行四边形定则 平抛物体的运动 特点:初速度水平,只受重力。 分析:水平匀速直线运动与竖直方向自由落体的合运动。 规律:水平方向 Vx = V 0,X=V 0t 竖直方向 Vy = gt ,y = 22 1gt 合 速 度 V t = ,2 2y x V V +与x 正向夹角tg θ= x y V v 匀速率圆周运动 特点:合外力总指向圆心(又称向心力)。 描述量:线速度V ,角速度ω,向心加速度α,圆轨道半径r ,圆运动周期T 。 规律:F= m r V 2=m ω2r = m r T 2 2 4π 物 体 的 运 动 A 0 t/s X/cm T λx/cm y/cm A 0 V 天体运动问题分析 1、行星与卫星的运动近似看作匀速圆周运动 遵循万有引力提供向心力,即 =m =m ω2R=m( )R 2、在不考虑天体自转的情况下,在天体表面附近的物体所受万有引力近似等于物体的重力,F 引=mg,即?=mg,整理得GM=gR 2。 3、考虑天体自传时:(1)两极 (2)赤道 平均位移:02 t v v s vt t +== 模 型题 2.非弹性碰撞:碰撞过程中所产生的形变不能够完全恢复的碰撞;碰撞过程中有机械能损失. 非弹性碰撞遵守动量守恒,能量关系为: 12m 1v 21+12m 2v 22>12m 1v 1′2+1 2 m 2v 2′2 3.完全非弹性碰撞:碰撞过程中所产生的形变完全不能够恢复的碰撞;碰撞过程中机械能损失最多.此种情况m 1与m 2碰后速 度相同,设为v ,则:m 1v 1+m 2v 2=(m 1+m 2)v 系统损失的动能最多,损失动能为 ΔE km =12m 1v 21+12m 2v 22-12 (m 1+m 2)v 2 1 .弹性碰撞:碰撞过程中所产生的形变能够完全恢复的碰撞;碰撞过程中没有机械能损失.弹性碰撞除了遵从动量守恒定律外,还具备:碰前、碰后系统的总动能相等,即 12m 1v 21+12m 2v 22=12m 1v 1′2+1 2 m 2v 2′2 特殊情况:质量m 1的小球以速度v 1与质量m 2的静止小球发生弹性正碰,根据动量守恒和动能守恒有m 1v 1=m 1v 1′+m 2v 2′,1 2m 1v 21= 12m 1v 1′2+1 2m 2v 2′2.碰后两个小球的速度分别为: v 1′=m 1-m 2m 1+m 2v 1,v 2′=2m 1 m 1+m 2v 1 动 量碰撞 如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量为m =1 kg 的相同的小球A 、B 、C 。现让A 球以v 0=2 m/s 的速 度向B 球运动, A 、 B 两球碰撞后粘在一起继续向右运动并与 C 球碰撞,C 球的最终速度v C =1 m/s 。问: om (1)A 、B 两球与C 球相碰前的共同速度多大? (2)两次碰撞过程中一共损失了多少动能? 【答案】(1)1 m/s (2)1.25 J .线球模型与杆球模型:前面是没有支撑的小球,后两幅图是 有支撑的小球 过最高点的临界条件 由mg=mv 2/r 得v 临=? 由小球恰能做圆周运动即可 得 v 临=0 .车过拱桥问题分析 对甲分析,因为汽车对桥面的压力F N'=mg-?,所以(1)当v=?时,汽车对桥面的压力F N'=0; (2)当0≤v?时,汽车将脱离桥面危险。 对乙分析则:F N-mg=m , 甲 1.做平抛(或类平抛)运动的物体 任意时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点 2. 自由落体

内涵:相对于政治、经济而言的人类全部精神活动及产品 意识形态性质部分:世界观、人生观、价值观 非意识形态性质部分:自然科学、语言、文字 形式:人们进行文化生产、传播、积累的过程都是文化活动(思想、艺术、信仰) 特点 ①文化是人类社会特有的现象,是社会实践的产物(社会) ②人们的文化素养是通过对社会活动的体验,特别是通过参与文化生活、接受知识文化教育 而逐渐培养出来的(个人) ③人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体(物质) 社会作用:文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对 社会发展产生深刻影响 政治、经济、文化间的关系 ①经济是基础,政治是经济的集中表现, 是经济和政治的反应 ②一定的文化由一定的政治、经济决定 ③文化反作用于政治经济,给予政治经济以重大影响 不同性质的文化对社会发展的作用不同 先进、健康的文化促进社会发展 落后、腐朽的文化阻碍社会发展 文化与经济、政治相交融 文化与经济相交融 ①在经济发展中,科技的作用越来越重要 ②文化生产力在现代经济的总体格局中的作用越来越突出 文化与政治相交融 ①随着民主和法制建设的发展, 人们参与政治生活需要更高的文化素养 ②文化成为当代国际斗争的主要内容(反文化霸权主义斗争) 文化的重要性(综合国力):文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出, 成为综合国力的重要标志 文 化 与 社 会

:文化环境、文化活动 文化影响人们的:交往行为、交往方式 实践活动、认识活动和思维方式 特点:潜移默化、深远持久 三观:世界观、人生观、价值观是人们文化素养的核心和标志 优秀文化的作用 丰富人的精神世界 增强人的精神力量 促进人的全面发展 社会与人:社会发展和人的发展的过程是相互结合、相互促进的 *文化具有相对独立性(超前或落后)不与政治、经济同步 文 化 与 人

学习必备欢迎下载 第一章物理必修一知识点总结运动的描述 第一节质点、参考系质点定义:有质量而不计形状和大小的物质。 和坐标系参考系定义:用来作参考的物体。 坐标系定义:在某一问题中确定坐标的方法,就是该问 题所用的坐标系。 第二节时间和位移时刻和时间间在表示时间的数轴上,时刻用点表示,时间间隔 隔用线段表示。 路程和位移路程物体运动轨迹的长度。 位移表示物体(质点)的位置变化。 从初位置到末位置作一条有向线 段表示位移。 矢量和标量矢量既有大小又有方向。 标量只有大小没有方向。 直线运动的位公式:x=x1- x2 置和位移 第三节运动快慢的描坐标与坐标的公式:t =t 2- t 1 述——速度变化量 速度定义:用位移与发生这个位移所用时间的比值表 示物体运动的快慢。 公式: v= x/ t 单位:米每秒( m/s) 速度是矢量,既有大小,又有方向。 速度的大小在数值上等于单位时间内物体位移的 大小,速度的方向也就是物体运动的方向。 平均速度和瞬平均速度物体在时间间隔内的平均快慢程 时速度度。 瞬时速度时间间隔非常非常小,在这个时间 间隔内的平均速度。 速率瞬时速度的大小。 第四节实验:用打点电磁打点计时器 计时器测速度电火花计时器 练习使用打点计时器 用打点计时器测量瞬时速度 用图象表示速速度—时间图像( v- t 图象):描述速度 v 与时间 度t 关系的图象。 第五节速度变化快慢加速度定义:速度的变化量与发生这一变化所用时间的 的描述——加速度比值。 公式: a= v/ t 单位:米每二次方秒( m/s2) 加速度方向与在直线运动中,如果速度增加,加速度的方向与 速度方向的关速度的方向相同;如果速度减小,加速度的大方 系向与速度的方向相反。 从 v-t 图象看从曲线的倾斜程度就饿能判断加速度的大小。加速 度 第二章匀变速直线运动的研究 第一节实验:探究小进行实验 车速度随时间处理数据

物理选修3-1 一、电场 1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷(e =1.60×10-19 C );带电体电荷量等于元电荷的整数倍 2.库仑定律:F K Q Q r =12 2 (真空中的点电荷){F:点电荷间的作用力(N); k:静电力常量k =9.0×109 N ?m 2 /C 2 ;Q 1、Q 2:两点电荷的电量(C);r:两点电荷间的距离(m); 作用力与反作用力;方向在它们的连线上;同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引} 3.电场强度:E F q =(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理);q :检验电荷的电量(C)} 4.真空点(源)电荷形成的电场E KQ r =2 {r :源电荷到该位置的距离(m ),Q :源电荷的电量} 5.匀强电场的场强AB U E d = {U AB :AB 两点间的电压(V),d:AB 两点在场强方向的距离(m)} 6.电场力:F =qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)} 7.电势与电势差:U AB =φA -φB ,U AB =W AB /q =q P E Δ 减 8.电场力做功:W AB =qU AB =qEd =ΔE P 减{W AB :带电体由A 到B 时电场力所做的功(J),q:带电量(C),U AB :电场中A 、B 两点间的电势差(V )(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m);ΔE P 减 :带电体由A 到B 时势能的减少量} 9.电势能:E PA =q φA {E PA :带电体在A 点的电势能(J),q:电量(C),φA :A 点的电势(V)} 10.电势能的变化ΔE P 减=E PA -E PB {带电体在电场中从A 位置到B 位置时电势能的减少量} 11.电场力做功与电势能变化W AB =ΔE P 减=qU AB (电场力所做的功等于电势能的减少量) 12.电容C =Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)} 13.平行板电容器的电容εS C 4πkd =(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)常见电容器 14.带电粒子在电场中的加速(Vo =0):W =ΔE K 增或2 2 mVt qU = 15.带电粒子沿垂直电场方向以速度V 0进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用) : 类平抛运动(在带等量异种电荷的平行极板中:d U E = 垂直电场方向:匀速直线运动L =V 0t 平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动22at d =, F qE qU a m m m === 注: (1)两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷 的总量平分;

高中物理知识框架 高一上物理(必修一) 专题考点存在主要问题分值比例常见题型 第一章运动的描述1、认识运动 2、时间位移 3、记录物体的运动信 息 4、物体运动的速度 5、速度变化的快慢 6、用图像描述直线运 动 随着高中知识层次 的加深,概念的抽 象性,对学生物理 感知能力的要求较 高,同时对学生思 维力度的高要求, 使得很多学生无所 适从。 期中:30-40 期末:10-15 高考:5-10 选择题 计算题 实验题 第二章探究匀变速直线运动规律1、探究自由落体运动 2、自由落体运动规律 3、从自由落体到匀变 4、匀变速直线运动与 公式的理解深度 公式的灵活运用 其中:60-70 期末:20-30 高考:10-15 选择题 计算题 实验题 第三章研究物体间的相互作用1、探究形变与弹力的 2、研究摩擦力 3、力的等效和替换 4、力的合成与分解 5、共点力的平衡条件 6、作用力与反作用力 弹力方向的判断, 摩擦力计算问题, 方向问题都是难 点,力的合成和分 解技巧的掌握。物 体的受力分析,静、 动态平衡是本章难 点。 期末:20-30 高考:10-15 选择题 计算题 第四章力与运动1、伽利略的理想实验 2、影响加速度的因素 3、探究物体运动与受 4、牛顿第二定律 5、牛顿第二定律的应 6、超重和失重 7力学单位惯性理解深度不 够;牛二律的灵活 运用,解题技巧的 不熟练;三定律间 的关系不明朗等造 成学生不能对问题 进行综合分析,失 重、超重运动特征 的混淆 期末55-70 高考(运动与力学 综合):45-60 选择题 计算题 高一下物理(必修二) 第一章抛体运动1、什么是抛体运动 2、运动的合成与分 3、竖直方向的抛 体 4、平抛物体的运动 5、斜抛物体的运动曲线运动的合成与 分解,抛体运用的 类型、规律,几种 经典题型解题方法 的掌握(本章难度 很大) 期中:50-60 期末:15-20 高考:5-10 选择题 计算题 第二章圆周运动1、匀速圆周运动向心力往往被学期中:40-50 选择题

《文化生活》第一单元 知识框架 含义: 相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。其中既包 括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分,又 包括自然科学、技术、语言和文字等非意识形态部分。 人类特有的现象 特点人的文化素养是通过对社会的体验、特别是参加文化活动、接受 文化知识教育逐步培养出来 文化人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体实质:文化是一种精神力量 总述:文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界 的过程中转化为物质力量,对社会和个人的发展产生深 刻的影响。 文化与经济、政治相互影响、相互交融作用对社会影响 文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出 来源:来自特定的文化环境,来自于各种形式的文 化活动 对人影响表现:交往行为、交往方式、实践活动、认识活动、 思维方式 特点:潜移默化,深久持远 优秀文化对塑造人生的作用:①优秀文化能丰富 人的精神世界②优秀文化能增强人的精神 力量③优秀文化能促进人的全面发展 《文化生活》第二单元 核心突破 文化的继承、发展与创新的关系 ①传统文化具有继承性。传统文化是通过继承积累下来的,并渗透在现实生活的各个领域,没有文化的继承,就没有文化的积累。 ②文化在继承的基础上发展,在发展的过程中继承。继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求,继承与发展是同一过程的两个方面,是密不可分的。树立正确的文化发展过程观:推陈出新,革故鼎新,不断革除陈旧的、过时的旧文化,推出体现时代精神的新文化。 ③文化在交流的过程中传播,在继承的基础上发展,都包含着文化创新的意义。文化发展的本质在于文化创新。(文化创新同时存在于文化继承和发展中,文化自身的继承和发展是一个新陈代谢的过程,即不断进行文化创新的过程,而文化的继承与发展又是文化传承一个过程的两个方面,继承和发展依靠的重要手段是文化的交流和传播。) ④文化自身的继承和发展是一个新陈代谢的过程,即不断进行文化创新的过程。

高中物理知识完整结构图 第一章力 产生原因:由于地球吸引 大小:G= mg 方向:竖直向下 ■'重心:重力的等效作用点,重心不定在物体上 产生条件:①物体间直接接触②接触面发生弹性形变 力弓方向:与物体所受外力方向、物体形变方向相反 L胡克定律:F= kx 产生条件:①接触面粗糙②接触处有挤压③相对滑动 方向:与接触面相切,跟物体的相对运动方向相反 大小:F= F N 产生条件:①接触面粗糙②接触处有挤压 ③相对静止,但有相对运动趋势 方向:沿接触面,与物体相对运动趋势方向相反, 与物体所受其他力的合力方向相反 大小:O V F W F max 力 的合成 与分解 -合力与分力:等效代替关系 3运算法则:平行四边形定则,正交分解法?合力范围:| F i-F』< F<| F1+F2I 受力分析「隔离法 整体法 力的概念.力是物体间的相互作用 力的三要素:大小、万向、作用点 力的图示:用一条带箭头的线段形象地表示力的三要素

第二章直线运动 「参考系、质点 时间、时刻 位移 速度 ■加速度 直线运动一 s v=T s=vt v t= v 0+ at v-1 图象 -v o+ v t v= = v t 2 2 「v t = gt ._ 1 . 2 自由落体* =2g v t=2 gh v t2- v0=2 as 特例彳v t = v o- gt h=v o t- gt2 2 2 L v t - v o =- 2gh 第三章牛顿运动定律

内容:一切物体总保持勻速亘疑动狀态或静止状态,亘到有外力迴康 『基本公式;a= -^-龙F=吨 特点:矢童性;日的方向与ZF 的方向时割相同 焉时性:a^ZF 同时产生同对消失、同时变化 独立性:作用在物体上的各个力各自产主一个加速度,物体的加速 废是这些分加速度的矢重和 I 应用:①两冀常见的动力学题目 扛:已知受力情况,确定运动情况 比已知运动情况,确定受力情况件顿运动定律杲联结力和运动 的桥梁1 ②超重.失重问题 塞物体在竖賣肓向有向上的加速度,处于超重状态 物体在耍直方向有向下的加速度,处于失重状态 b:物体处于超重' 失重状态时,界枝持物的压力或对悬逼的拉力 大于重力或小于重力,限物体的重力尢六殳有变化 「内容二 F=-F ‘ 特点;F 与F 大小相等方向t 目反、同性质、作用时頂朋同 ■■关键;作用力、反作用力与一对平衡力鬧区别 匚适用范围;宏观、低速、惯ft 券考系牛矍一定律 牛顿 第二 宀獐 - —— 牛矍三定律 _ 在改变这种状态为止 ?陰性、惯性参垮系 L 质量是物体惯臥小的唯一量度

知识框架 相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。其中既包括世界观、人生观、 价值观等具有意识形态性质的部分,又包括自然科学、技术、 语言和文字等非意 识形态部分。 『人类特有的现象 人的文化素养是通过对社会的体验、特别是参加文化活动、接受文化知识教育逐步 培养出来 I 人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体 实质:文化是一种精神力量 /总述:文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物 质力量, 对社会和个人的发展产生深刻的影响。 厂 文化与经济、政治相互影响、相互交融 L 文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出 (■来源:来自特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动 表现:交往行为、交往方式、实践活动、认识活动、思维方式 特点: 潜移默化,深久持远 优秀文化对塑造人生的作用:①优秀文化能丰富人的精神世界②优秀文 化能增强人的精神力量③优秀文化能促进人的全面发展 文化与经济、政治的关系 (1) 文化与经济、政治的关系 ① _______________________________________________________________________ 文化与经济、政治相互影响。经济是基础,政治是经济的集中表现,文化是经济和政治的反映。一定的文化 由一定的经济、政治所决定,又反作用于一定的政治、经济,给予政治、经济以重大影响。 ___________________________________________ 【提示】不同的文化,对经济、政治的影响不同,对社会发展的作用也不同。不同民族的文化,影响不同民族 和国家各具特色的发展道路。 (2) 文化与经济、政治相互交融 文化与经济相互交融: ①在经济发展中,科学技术的作用越来越重要;②为推动经济建设,发展教育事业、培 养高素质人才、提高劳动者素质;③文化生产生产力在现代经济的总体格局中的作用越来越突出。 文化与政治相互交融: ①人们为了参与政治生活,需要更高的文化素养;②随着世界多极化的发展,世界范围 内反对文化霸权主义的斗争,成为当代国际政治斗争的重要内容。 考点4:文化与综合国力 (1 )当今世界,各国之间综合国力竞争日趋激烈 。文化越来越成为民族创造力和凝聚力的重要源泉,越来越成 为综合国力竞争的重要因素。 (2)我国是世界上最大的发展中国家,要想在激烈的国际竞争中立于不败之地,必须把文化建设作为社会主义 现代化建设的重要战略任务。牢牢把握先进文化的前进方向,大力弘扬民族精神,优先发展教育和科技,激发全民 族文化创造活力,提高国家文化软实力,为经济建设提供正确的方向保证、不竭的精神动力和强大的智力支持。这 也有利于进一步增强我国的综合国力,提高我国在日趋激烈的国际竞争中的地位。 【提示】文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出,国际经济和科技竞争越来越围绕人才和知识的竞争 展开,我们实施人才强国、科教兴国战略,是应对国际激烈竞争的需要,是实现中华民族伟大复兴的战略选择。 特点 文化 作用 对社会影响- 对人影响

政治必修三文化生活总体知识框架 第一单元 表现形式多种多样;定义:相对于经济、政治而言,人类全部精神活动及产品。 文化的是人类社会特有的现象,是社会实践的产物。 内涵与特点特点是人们的一种素养:后天通过对社会生活的体验逐步培养出来。 是一种精神现象,精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体。 ①文化是一种社会精神力量(实质),能够在人们认识世界和改造世界的 过程中在转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。 文化的力量②文化的影响不仅表现在个人的成长历程中,而且表现在民族和国家的历 史中。(1.文化的繁荣和发展,是综合国力繁荣的重要体现。 2.文化是一个民族的精神脊梁) 文化与相互影响(经济是基础,起决定作用;文化反作用于经济) 文经济相互交融(文化经济化、经济文化化)科技作用↑文化生产力作用↑ 化文化与相互影响(政治决定文化;文化反作用于政治) 的政治经济文化与相互交融(文化与民主政治交融;与国际政治交融)作政治[民主与法制建设发展;世界反文化霸权主

义] 用地位:文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉, 越来越成为综合国力竞争的重要因素。 措施:我国要想在激烈的国际竞争中立于不败之地,必须把文化建设作为 文化与社会主义现代化建设的重要战略任务,激发全民族文化创造活力, 综合国力提高国家文化软实力。 意义/作用:为经济建设提供正确的方向保证; 为综合国力提供不竭的精神动力和强大的智力支持。 根源:来自于特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动 表现影响人们的交往行为和交往方式 文影响人们的实践活动、认识活动和思维方式 化特点潜移默化(过程)(影响思想和行为) 对深远持久(效果)(世界观、人生观、价值观) 人优秀丰富人的精神世界:积极参加健康有益的文化活动,是培养健全人格的重要途径 的文化增强人的精神力量①社会发展与人的发展是相互结合、相互促进的。 影塑造促进人的全面发展②人的全面发展表现在人的科学文化素质、思想道德素质

第二章知识点整理 2.1 实验:探究小车速度随时间变化的规律 1.实验步骤: (1)把一端附有滑轮的长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,把打点计 时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路。 (2)把一条细绳栓在小车上,细绳跨过滑轮,并在细绳的另一端挂上合适的钩码, 试放手后,小车能在长木板上平稳的加速滑行一段距离。把纸带穿过限位孔,复写纸在压在纸带上,并把它的一端固定在小车后面。 (3)把小车停在靠近打点计时器处,先接通电源,后释放小车,让小车运动,打点计时器就在纸带上打出一系列的点。关闭电源,取下纸带,换上新纸带,重复实验 两次。 2.数据处理 (1)纸带的选取:选择两条比较理想的纸带,舍掉开头的比较密集的点;确定 零点,选取 5-6 个计数点,标上 0、1、2、3、4、5; 应区别打点计时器打出的点和人为选取的计数点(一般相隔 0.1s 取一个计数点),选取的计数点最好 5-6 个。 (2)采集数据的方法:先量出各个计数点到计时零点的距离,然后再计算出相 邻的两个计数点的距离。 不要分段测量各段位移,应尽可能一次测量完毕(可先统一量出到计数点0 之间的距离),读数时应估读到最小刻度(毫米)的下一位。 (3)数据处理 ①表格法 ②图像法:做v-t 图象,注意坐标轴单位长度的选取,应使图像尽量分布在坐标平 面中央。应让尽可能多的点处在直线上,不在直线上的点应对称地分布在直线两侧,偏差比较大的点忽略不计。 运用图像法求加速度(求图像的斜率)。 ★常考知识点: 1、求瞬时速度(注意单位的换算,时间间隔的读取,是否要求保留几位有效数字) 说明:“每两个计数点间还有四个点没有标出”和“每隔五个点取一个计数点”都表 明每两个计数点间的时间间隔为 0.1s 。“有效数字”指从左边第一个不为零的数字 数起。 2、求加速度:逐差法(具体公式运用见下文) 3、要求用公式表示时,注意使用题意中提供的字母,而不能自己编撰。 2.2 匀变速直线运动的速度与时间的关系 1.匀变速直线运动 (1)定义:沿着一条直线,且加速度不变的运动,叫做匀变速直线运动。 (2)特点:任意相等时间内的△v相等,速度均匀变化。 (3)分类: ①匀加速直线运动:物体的速度随时间均匀增加的匀变速直线运动。 ②匀减速直线运动:物体的速度随时间均匀减小的匀变速直线运动。 2.速度与时间的关系式:v=v0+at 公式的适用条件:匀变速直线运动 解题步骤: (1)认真审题,弄清题意,确定正方向(一般以初速度的方向为正方向); (2)画草图,根据正方向确定各已知矢量的大小和方向; (3)运用速度公式建立方程,代入数据(注意单位换算),根据计算结果说明所求 量的大小和方向。 (4)如果要求 t 或 v0,应该先由 v= v0 + at 变形得到 t 或 v0的表达式,再将已知物理量代入进行计算。 ★典型例题:如果汽车以108km/h 在高速公路上行驶 , 紧急刹车时加速度的大小仍 是6m/s2,则( 1) 3s 后速度为多大?( 2) 6s 后速度为多大? 解:取汽车初速度方向为正方向, 2 由题意知 a= -6m/s ,v0=108km/h=30m/s, =30m/s+ (-6m/s2)×3s=12m/s (2)设汽车刹车至停止时用时为t , 由 v= v0 + at v v00 30m / s 得 t a6m / s2 5s 6s - 1 -

1 政治必修三文化生活总体知识框架 第一单元 表现形式多种多样;定义:相对于经济、政治而言,人类全部精神活动及产品。 文化的是人类社会特有的现象,是社会实践的产物。 内涵与特点特点是人们的一种素养:后天通过对社会生活的体验逐步培养出来。 是一种精神现象,精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体。 ①文化是一种社会精神力量(实质),能够在人们认识世界和改造世界的 过程中在转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。 文化的力量②文化的影响不仅表现在个人的成长历程中,而且表现在民族和国家的历 史中。( 1.文化的繁荣和发展,是综合国力繁荣的重要体现。 2.文化是一个民族的精神脊梁) 文化与相互影响(经济是基础,起决定作用;文化反作用于经济)文经济相互交融(文化经济化、经济文化化)科技作用↑文化生产力作用↑ 化文化与相互影响(政治决定文化;文化反作用于政治) 的政治经济文化与相互交融(文化与民主政治交融;与国际政治交融) 作政治[民主与法制建设发展;世界反文化霸权主义] 文用地位:文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉, 化 与越来越成为综合国力竞争的重要因素。 生 活 措施:我国要想在激烈的国际竞争中立于不败之地,必须把文化建设作为 文化与社会主义现代化建设的重要战略任务,激发全民族文化创造活力, 综合国力提高国家文化软实力。

1

2 意义 / 作用:为经济建设提供正确的方向保证; 为综合国力提供不竭的精神动力和强大的智力支持。 根源:来自于特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动 表现影响人们的交往行为和交往方式 文影响人们的实践活动、认识活动和思维方式 化特点潜移默化(过程)(影响思想和行为) 对深远持久(效果)(世界观、人生观、价值观) 人优秀丰富人的精神世界:积极参加健康有益的文化活动,是培养健全人格的重要途径的文化增强人的精神力量①社会发展与人的发展是相互结合、相互促进的。 影塑造促进人的全面发展②人的全面发展表现在人的科学文化素质、思想道德素质响人生和健康素质等各方面得到全面提高。 ③优秀文化对人的全面发展起着不可替代的作用

物理知识点总结 一、速度加速度 1.t v a t x v ??= ??= ,为比值定义式 2.at v v +=0用来计算速度 3.平均速度公式2 0v v v += ,只适用于匀变速直线运动 4.2021at t v x +=,推导可得at v t x 210+=,即t t x -图像斜率代表2 a ,截距代表0v 。 5.ax v v 2202=-,推导可得2022v ax v +=,即x v -2 图像斜率代表a 2,截距代表20v 。 6.打点计时器 ①使用交流电源,使用时应先接通电源后释放纸带。 ②每0.02秒打一个点,如果题中有“相邻两个点还有未画出的点”,则需要另外计算。 ③已经平衡好摩擦力的依据:打出的点是一系列间距相等的点。 ④纸带上的长度需要用刻度尺测量,单位一般为cm ,计算时需要化成m 。 ⑤逐差法计算纸带加速度2T x a ?= ,两种一般用法:(设每段位移分别为61~x x ) 221 3212)(2T n m x x T x x T x x a n m --=-=-= )3() ()()2()()(21234562 1234212T x x x x x x T x x x x T x x a ++-++=+-+=-= 7.光电门(记录通过光电门的时间) ①已经平衡好摩擦力的依据:遮光条通过两个光电门的时间相同 ②逐差法计算纸带加速度:t d v = ③画出一次函数的两种横纵坐标:)(1122F a t x t 或和--。 ④有关函数:21 22221221 212)()(t x d a t ax t d t d +=?=-

定义力是物体对物体的作用。所以每一个实在的力都有 力 的 概 念 施力物体和受力物体力的合成与分解一个力的作用效果,如果与几个力的效 三要素 矢量性 大小、方向、作用点 力的矢量性表现在它不仅有大小和方向,而且 它的运算符合平行四边形定则。 效果力的作用效果表现在,使物体产生形变以及改变物 果相同,则这个力叫那几个力的合力,那几个力叫这个力的分 力。 由分力求合力的运算叫力的合成;由合力求分力的运算叫 力的分解。 体的运动状态两个方面。 重力由地球对物体的吸引而产生。方向:总是竖直向下。大小G=mg。g 为重力加速度,由于物体到地心的距离变化和地球自转的影 响,地球周围各地g 值不同。在地球表面,南极与北极g 值较大,赤道g 值较小;通常取g=9.8 米/秒2。 重心的位置与物体的几何形状、质量分布有关。 任何两个物体之间的吸引力叫万有引力,F =G Mm 。通常取引力常量G=6.67×10-11 牛·米2/千克2。物体的重力可以认为是三 种 常 见 的 力 R 2 地球对物体的万有引力。 弹力弹力产生在直接接触并且发生了形变的物体之间。支持面上作用的弹力垂直于支持面;绳上作用的弹力沿着绳的收缩方向。 胡克定律F=kx,k 称弹簧劲度系数。 滑动摩擦力物体间发生相对滑动时,接触面间产生的阻碍相对滑动的力,其方向与接触面相切,与相对滑动的 方向相反;其大小f=μN。N 为接触面间的压力。μ为动摩擦因数,由两接触面的材料和粗糙程度决定。 摩 擦 力 静摩擦力相互接触的物体间产生相对运动趋势时,沿接触面产生与相对运动趋势方向相反的静摩擦力。静摩擦 力的大小随两物体相对运动的“趋势”强弱,在零和“最大静摩擦力”之间变化。“最大静摩擦力”的具体值,因两 物体的接触面材料情况和压力等因素而异。 牛顿第二定律物体加速度的大小跟它所受合外力的大小成正比,跟物体的质量成反比。加速度的方向与合外力 方向相同。表达式F 合=ma,其中F 单位:牛(N);m 单位:千克(kg);a 单位:米/秒2(m/s2)。意义:力是改变物 体运动状态的原因。 功功是能量转换的量度,即:有功必有能量形式的转换.做了多少功就有多少能量发生了形式 转换。大小:W=FScosα(两个要素:①力②力方向上有位移)单位:焦(J) 正功:表示动力功(即力与位移夹角小于900。) 负功:表示阻力功(即力与位移夹角大于900。) 功率平均功率P =W t单位:瓦(焦/秒)即时功率P=FVcosα,单位:瓦(焦/秒) 动能物体由于运动所具有的能 E K =mv 2 动能定理合外力所做的功等于 物体动能的变化。表达式 2。(动能是运动状W=E K2—E K1(动能定理适 态的函数,是标量) 用于变力做功的过程) 重力势能E P=mgh h 为物体 距零势能位置的高度。零势能位置可 势能由于物体之间相对位置和 依具体问题解题方便而定,故重力势 物体各部分间相对位置决定的能叫 能的大小只有相对的意义。重力势能 势能。 的变化表示了重力做功的多少。 机械能守恒定律(动能和 势能统称机械能) 在只有重力做功的情 形下,物体的动能和重力势 能发生相互转化,但机械能 的总量保持不变。 同样,在只有弹力做功 的情形下,物体的动能和弹 性势能发生相互转化,机械 能总量也保持不变。 冲量力和力的作用时间的乘积 叫做力的冲量单位牛·秒。冲 量的方向,即力的方向。 弹性势能物体由于发生弹性形 变而具有的能。 动量物体的质量和速度的乘积 叫做动量单位:千克·米/ 秒。动量的方向,即速度的方 动量定理物体所受合力的冲量 等于物体的动量变化。 表达式Ft=P 末-P 初 系统动量守恒定律系统不受外力或者所受外力之和为零,这 个系统的总动量保持不变 牛顿第一定律一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。 物体的这种性质叫做惯性。惯性是物体的固有属性,衡量惯性的大小的物理量是质量。 牛顿第三定律两个物体间相互作用力与反作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。(作用力 与反作用力同时产生,同时消失,是同种性质的力,它们分别作用在不同的物体上,不存在“平衡’问题。) 力学知识结构图 功 和 能 冲 量 和 动 量 牛 顿 运 动 定 律 运 动 和 力

第三单元中华文化与民族精神 汉字 见证 源远流长史书典籍 历程近代:衰微 现在:再创新辉煌(如何再创中华文化新辉煌?) 中华古代:辉煌历程 文化原因:包容性 文学艺术 独树一帜,独领风骚(独特性) 科学技术 博大精深一方水土,一方文化(区域性) 中华之瑰宝,民族之骄傲(民族性)(中华文化和各民族文化的关系?)关系? 是什么?革命时期:延安精神、长征精神…… 随时代在不断的丰富和发展新时期:雷锋精神、载人航天精神……(时代性) 这些精神有共同的基本内涵 (爱国主义为核心,团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息)民族 精神 为什么要弘扬和培育? 怎么弘扬和培育? 中华文化和民族精神的关系: 民族精神是中华文化的结晶、精髓。中华文化的力量集中表现为民族精神的力量。民族精神深深植根于绵延数千年的优秀传统文化之中。 第六课我们的中华文化 1、中华文化的基本特征:源远流长;博大精深。 2、中华文化源远流长的见证:汉字与史书典籍 (1)、汉字。

文字是文化的基本载体。文字的发明,标志着人类进入文明时代。 汉字是中华文化的基本载体,书写中华文化,传承中华文明。标志着中华民族进入文明时代,是中华文明的重要标志。 (2)史书典籍。 是中华文化一脉相传的重要见证。我国史书典籍的特点:规模之大、存留之丰为世界所罕有。 3、如何再创中华文化新的辉煌? (1) 在中国共产党的领导和马克思主义的指引下 (2)立足于中国特色社会主义伟大实践中.,充分发挥人民群众的积极性、主动性、创造性。 (3)全面认识祖国传统文化,取其精华,去其糟粕,使中华文化的发展与当代社会相适应,与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性。 (4)面向世界,博采众长。汲取世界各民族文化的长处,。 4、中华文化博大精深: (1)中华文化的独特性: .中华文化中的文学艺术在世界文学艺术宝库中独树一帜。(文学艺术对于反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有独特的作用)。 中国的科学技术成就体现了中华文化的博大精深。(科学技术是一个民族文明程度的重要标志之一。) ①地位:在古代,中国的科学技术成就长期处于世界的前列,对整个人类文明的发展做出了巨大贡献。 ②特点:总的来说,我国古代科学技术注重实际运用,具有行实用性和整体性的特点。 ③意义:中华民族在认识、改造自然的过程中创造的一切科技成就,都是中国人民勤劳、智慧和艰苦奋斗精神的结晶,是中华民族生命力、创造力的生动体现。 (2)、中华文化的区域性: (1)成因:我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征。 (2)不同区域文化之间的关系: 不同区域的文化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。(3)、中华文化的民族性:我国各具特色的民族文化异彩纷呈.都为中华文化的形成和发展做出了重要贡献。 注意:中华文化和中华各民族文化之间的关系 1、(从特征上)中华各民族文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。 2、(从地位上)各民族文化,都是中华文化宝库中的瑰宝,都是中华民族的骄傲。 3、(从关系上)各民族的文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。 4、(从意义上)各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。 5、中华文化源远流长、博大精深的原因,还得益于它特有的包容性(重点) (1)含义:即求同存异和兼收并蓄。所谓“求同存异”,就是能与其他民族的文化和谐相处;所谓“兼收并蓄”,就是能在文化交往中吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。 (2)意义:这种文化的包容性,有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同、对外域文化的理解。

物理选修3-1经典复习 一、电场 1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷(e=1.60×10-19C);带电体电荷量等于元电荷的整数倍 2.库仑定律:F=kQ1Q2/r2(真空中的点电荷){F:点电荷间的作用力(N);k:静电力常量k=9.0×109N?m2/C2;Q1、Q2:两点电荷的电量(C);r:两点电荷间的距离(m);作用力与反作用力;方向在它们的连线上;同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引} 3.电场强度:E=F/q(定义式、计算式){E:电场强度(N/C),是矢量(电场的叠加原理);q:检验电荷的电量(C)} 4.真空点(源)电荷形成的电场E=kQ/r2{r:源电荷到该位置的距离(m),Q:源电荷的电量} 5.匀强电场的场强E=U AB/d {U AB:AB两点间的电压(V),d:AB两点在场强方向的距离(m)} 6.电场力:F=qE {F:电场力(N),q:受到电场力的电荷的电量(C),E:电场强度(N/C)} 7.电势与电势差:U AB=φA-φB,U AB=W AB/q=ΔE P减/q 8.电场力做功:W AB=qU AB=qEd=ΔE P减{W AB:带电体由A到B时电场力所做的功(J),q:带电量(C),U AB:电场中A、B两点间的电势差(V)(电场力做功与路径无关),E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离(m);ΔE P减:带电体由A到B时势能的减少量} 9.电势能:E PA=qφA{E PA:带电体在A点的电势能(J),q:电量(C),φA:A点的电势(V)} 10.电势能的变化ΔE P减=E PA-E PB{带电体在电场中从A位置到B位置时电势能的减少量} 11.电场力做功与电势能变化W AB=ΔE P减=qU AB(电场力所做的功等于电势能的减少量) 12.电容C=Q/U(定义式,计算式) {C:电容(F),Q:电量(C),U:电压(两极板电势差)(V)} 13.平行板电容器的电容C=εS/(4πkd)(S:两极板正对面积,d:两极板间的垂直距离,ω:介电常数)常见电容器 14.带电粒子在电场中的加速(Vo=0):W=ΔE K增或qU=mV t2/2

市高中物理知识框架 Revised by Jack on December 14,2020

北京市高中物理知识框架 一:高中物理知识体系 1.力和运动 2.动量和能量 3.电磁场 4.近代物理、振动和波 二:高中物理高考考点分析 第一部分:力和运动 1.运动学(必修1 第一章:运动的描述) 重点:匀变速直线运动的规律; 难点:追及、相遇问题 2.静力学(必修1 第二章:力 ; 第四章:物体的平衡) 直线 参考系、质点、时间和时刻、位移和路程 运动的描典型的直线运匀速直线运动 s=v t ,s-t 图,( a 匀变速直线运动 特例 自由落体(a =g ) 竖直上抛(a v - t 图 规律 at v v t +=0,2 02 1at t v s +=as v v t 22 02=-,t v v s t 2 0+=

重点:弹力、重力、摩擦力; 难点:物体受力分析的常用方法 3.动力 学(必修1 第三章:牛顿运动定律) 重点:牛顿第二定律; 难点:牛顿第二定律的应用 4.曲线运动(必修2 力 概念 定义:力是物体对物体的作用,不能离开施力物体与受力物 效 要素:大小、方向、作用点(力的图 使物体发生形变 分类 效果:拉力、动力、阻力、支持力、压力 性 重力: 方向、作用点(重心的位置) 弹力: 产生条件、方向、大小(胡克定律) 运算——平行四边形定 力的合成 |F 1-F 2|≤F 合≤F 1+F 2 条件:只受重力,初速研究方法:运动的合成和规律:水平方向匀速直线 特点:v 、a 大小不变,方向时描述:v 、ω、T 、a 、

重点:平抛运动和匀速圆周运动的规律;难点:匀速圆周运动的实例分析 6.天体 运动(必 修2 第三 章:万有 引力定 律) 重点:万有引力定律;难点:万有引力定律的应用 第二部分:动量和能量 1.功和能(必修2 第四章:机械能和能源)