6 空气压缩机安全操作规程

6.1 适用范围

本规程适用于本公司空气压缩机作业。

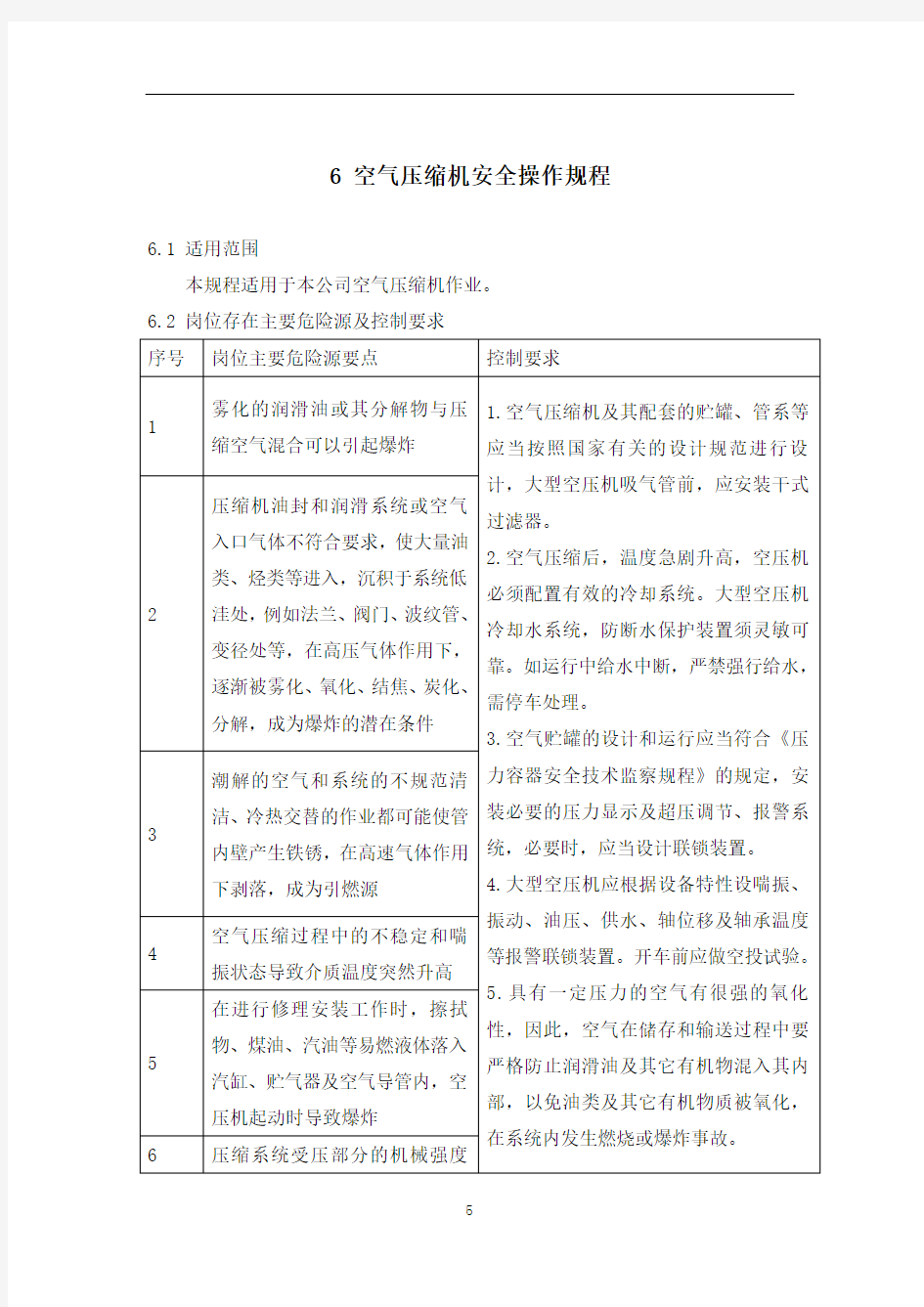

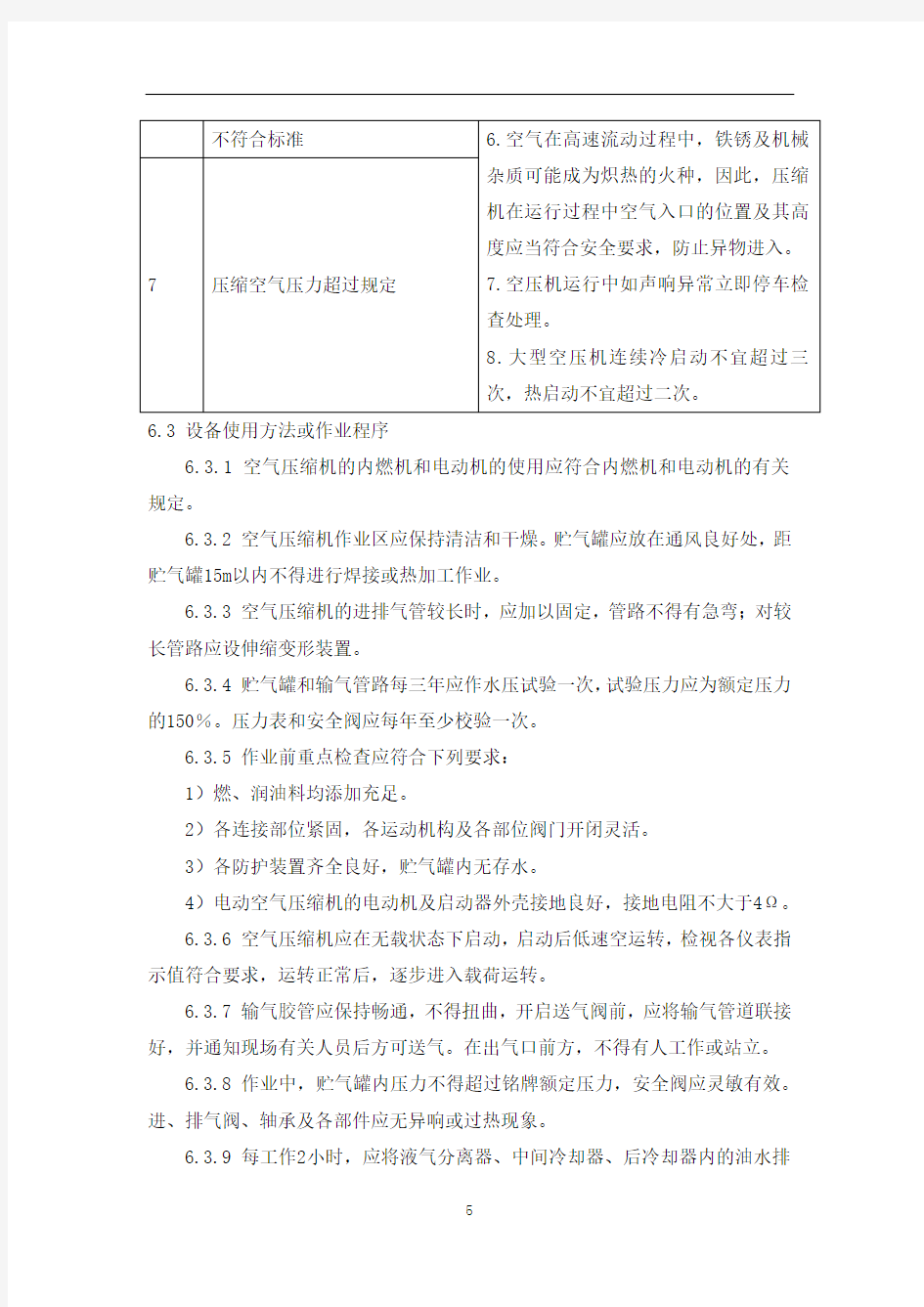

6.2 岗位存在主要危险源及控制要求

6.3 设备使用方法或作业程序

6.3.1 空气压缩机的内燃机和电动机的使用应符合内燃机和电动机的有关规定。

6.3.2 空气压缩机作业区应保持清洁和干燥。贮气罐应放在通风良好处,距贮气罐15m以内不得进行焊接或热加工作业。

6.3.3 空气压缩机的进排气管较长时,应加以固定,管路不得有急弯;对较长管路应设伸缩变形装置。

6.3.4 贮气罐和输气管路每三年应作水压试验一次,试验压力应为额定压力的150%。压力表和安全阀应每年至少校验一次。

6.3.5 作业前重点检查应符合下列要求:

1)燃、润油料均添加充足。

2)各连接部位紧固,各运动机构及各部位阀门开闭灵活。

3)各防护装置齐全良好,贮气罐内无存水。

4)电动空气压缩机的电动机及启动器外壳接地良好,接地电阻不大于4Ω。

6.3.6 空气压缩机应在无载状态下启动,启动后低速空运转,检视各仪表指示值符合要求,运转正常后,逐步进入载荷运转。

6.3.7 输气胶管应保持畅通,不得扭曲,开启送气阀前,应将输气管道联接好,并通知现场有关人员后方可送气。在出气口前方,不得有人工作或站立。

6.3.8 作业中,贮气罐内压力不得超过铭牌额定压力,安全阀应灵敏有效。进、排气阀、轴承及各部件应无异响或过热现象。

6.3.9 每工作2小时,应将液气分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排

放一次。贮气罐内的油水每班应排放1~2次。

6.3.10 发现下列情况之一时应立即停机检查,找出原因并排除故障后,方可继续作业:

1)漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断。

2)压力表、温度表、电流表指示值超过规定。

3)排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效。

4)机械有异响或电动机电刷发生强烈火花。

6.3.11 运转中,在缺水而使气缸过热停机时,应待气缸自然降温至60℃以下时,方可加水。

6.3.12 当电动空气压缩机运转中突然停电时,应立即切断电源,等来电后重新在无载荷状态下起动。

6.3.13 停机时,应先卸去载荷,然后分离主离合器,再停止内燃机或电动机的运转。

6.3.14 停机后,应关闭冷却水阀门,打开放气阀,放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气,方可离岗。

6.3.15 在潮湿地区及隧道中施工时,对空气压缩机外露摩擦面应定期加注润滑油,对电动机和电气设备应作好防潮保护工作。

6.4 个体防护要求

空气压缩机操作工人应配备安全帽、工作服、工作手套、降噪耳塞等,并定期检修和更新。

6.5 严禁事项

6.5.1 应保持空压机附近的清洁和干燥,防止电动空压机的电动机受潮或吸入尘土。附近严禁存放汽油或棉纱等易燃易爆物品。

6.5.2 严禁在运转过程中在储气罐、阀门、管路上进行焊接或热加工。

6.5.3 操作人员应严守岗位,不得擅自决定由非本机人员代替工作,严禁酒后操作和作其他与运转无关的事情。

6.5.4 禁止使用汽油或煤油清洗空压机的空气滤清器气缸和其它压缩空气管路等零件,防止引起爆炸,更不允许用燃烧方法清除管道油污。

6.5.5 用压缩空气吹洗零件时,严禁将管口对着人体或其它设备。

6.5.6 加油时严禁烟,电器设备的外壳应接地。

6.5.7 空压机运转时,禁止拧紧或松动设备上的连接件、紧固件,禁止过分调节安全阀和压力调节器的弹簧。

6.6 紧急情况现场处置措施

6.6.1 一旦运行空压机发生异响、异震、电动机冒火等严重意外情况,应紧急停机并起动备用空压机。

6.6.2 设备发生火灾时,应立即报告并切断事故现场电源,疏散人员。正确选择灭火器材和材料进行初期灭火。当火灾事故无法控制时,要及时请求专业消防人员进行抢险和救援。

6.6.3 由电火花、电流引起的火灾,首先切断电源,再用砂土或干粉灭火器灭火。未切断电源禁止使用水灭火。

6.6.4 如发生重大事故,调度必须停止一切与抢救事故无关的活动,立即做好事故处理的相关准备,并随时待命。抢救人员根据指挥部的指示和安全措施,采用各种可能的办法抢救遇险人员。被抢救出的人员有外伤的先进行止血措施,没外伤的以最快速度送往医疗单位。

6.6.5 一旦发生人身触电事故,相近的人员应立即断开设备或电缆的电源,同时采取措施使触电者脱离设备和电缆。具体方法:用干燥木棍挑开,站在绝缘材料上用干衣服包着手单手把触电者从载流部分拉开,高压系统触电必须停电后处理。触电人员如昏迷或呼吸中断,必须立即转移到通风良好的地方并使其平躺,进行人工呼吸。

6.6.5 一旦发生风包、风管等爆炸的重大事故时,司机应立即停止所有空压机的运行。有人员伤亡时,应先组织抢救人员对受伤人员进行紧急救治并护送重伤员至医院进一步治疗,制定抢修措施,组织人员抢修,尽快恢复生产。并组织专业技术人员分析原因,采取对策,防止类似事故再发生。