社会网络与贫困脆弱性

基于中国农村数据的实证分析

徐 伟 章 元 万广华

内容提要 近年来 贫困脆弱性 逐渐成为贫困研究领域内的一个前沿热点,由于它考虑风险冲击对家庭福利的影响而富有政策含义,所以受到了政策制定者的广泛关注,但是现有文献对它的决定因素的研究并不多,基于中国数据的实证研究则更少;本文利用来自中国农村的一个面板数据研究了农户的社会网络、家庭成员所承受的负向冲击以及它们之间的交互作用对于贫困脆弱性的影响,发现家庭的社会网络不仅能够直接降低贫困脆弱性,而且还能够通过抵消家庭成员所承受的负向冲击的影响而间接地降低贫困脆弱性。这些结论对于理解贫困脆弱性的决定因素以及社会网络对贫困脆弱性的影响具有重要意义。

关键词 贫困脆弱性 社会网络 风险冲击

引 言

近年来 贫困脆弱性 逐渐成为贫困研究领域内的一个前沿热点,由于它考虑了风险冲击对家庭福利的影响而富有政策含义,所以受到了研究者和发展中国家政策制定者的广泛关注,但是目前对于它的度量方法以及它的决定因素的研究都还很缺乏,基于中国数据的理论和实证研究则更少;所以,本文将首先基于一个来自中国农村的面板数据,利用一个相对比较准确的方法度量贫困脆弱性,然后考察农户拥有的社会网络和风险冲击以及它们之间的交互对于农户贫困脆弱性的影响。

对于贫困脆弱性的定义与度量,一种比较广泛的方法是将它作为对家庭未来福利的一种前瞻

性的反映,因为这种前瞻性能够有助于提前识别那些在未来可能会陷入贫困的家庭,从而可以帮助政府瞄准这些家庭以主动降低未来贫困的发生,所以这一方法就将风险与风险管理引入到了政策设计的核心。然而,经济学家们所面临的最大困难在于他们只能观察到家庭现在或过去的收入或消费水平,他们需要利用这些可观测到的信息来预测未来的贫困,并同时将未来的风险冲击和家庭应对风险冲击的能力等因素考虑在内。本文将运用CHNS 数据(China Health and Nutrition Su rvey)1989年、1991年和1993年的样本,用一个相对比较精确的度量方法和前两年的数据来预测出农户在1993年的贫困脆弱性并进行校正,然后实证分析它的决定因素以及农户所遭受的风险冲

122

感谢教育部人文社会科学重点研究基地2008重大项目 中国反贫困战略的转变:贫困脆弱性的视角 (项目号:08J JD790152)、上海

市重点学科建设项目(项目号:B101)的支持。

击的影响。

本文的另一个研究动机在于社会资本逐渐成为贫困研究领域中的另一个热点,尤其是家庭所拥有的社会网络和社区内人与人之间的社会互动所形成的社会资本更成为经济学家研究贫困问题时关注的一个焦点。但是,还没有研究能够将社会资本与家庭的贫困脆弱性这两个问题结合起来进行研究,关于家庭的未来贫困与社会网络之间关系的研究中,还有一系列重要问题需要回答:当一个家庭面临着负向的冲击时,那些抵抗力低的家庭是否会变得脆弱而在未来更易于陷入贫困?特别地,当家庭拥有社会网络时,是否会运用它们来抵御这种冲击,从而降低家庭的未来贫困脆弱性?本文的研究目的就是为了回答这些问题。下面我们来简要回顾一下关于社会网络的文献。

现有的研究表明,社会资本是能够通过协调的行动提高经济效率的网络、信任和规范(Put man,1993),它具有公共品的性质,有较强的外部性(Coleman,1990)。Grootaert(1999)运用印度尼西亚的数据研究发现,社会资本作为一种非市场力量,能显著减少贫困;而且,社会资本对于特别穷的群体来说更加重要,被称为 穷人的资本 。社会资本是如何发挥减少贫困的作用的呢?早期研究认为,社会资本是个体获取资源的人际关系网络,它能够提供共享信息和降低风险(Grootaert, 1999);随着社会资本理论的不断完善,经济学家开始关注信任的重要作用,信任有明显的外部性,它能够形成促进合作和减少交易成本,弥补正式制度的缺陷(Fu kuya ma,1995;2001)。而且,社会资本的两个层面 家庭层面和社区层面的作用机制也有所区别。家庭层面的社会资本主要是家庭的社会网络,家庭直接通过它拥有的社会网络来获取资源,从而影响就业、家庭福利和贫困(Grootaert,1999;Knight and Yueh,2002)。基于这些研究,需要经济学家继续回答的问题是:一个家庭所拥有的社会资本对于其未来的贫困是否会产生影响?这一问题是现有关于贫困和社会资本的研究都没有回答的。另外,关于贫困脆弱性的研究都认识到,负向的冲击会使那些抵抗力低的家庭变得脆弱而易于陷入贫困,但是,家庭是否会运用所拥有的社会资本来抵御这种冲击,从而降低家庭的贫困脆弱性?例如,现有关于家庭消费的研究都表明,家庭会运用各种方式,例如信贷、保险、变卖资产等方式来应对收入的冲击以平滑消费。既然如此,我们也有理由相信,当面临某种负向的冲击时,家庭也会运用其所拥有的社会资本对这种冲击的负作用进行防御,从而会对其未来的福利状况产生影响。对于这一问题,当拥有面板数据的时候,就可以直接考察家庭所遭受的负向冲击与家庭所拥有的社会资本之间的互动关系,以及它们与家庭的未来贫困之间的关系。

贫困脆弱性及其度量方法

1.贫困脆弱性的定义

根据Al wang,et al.(2001)的总结,我们可以把贫困脆弱性的定义大致归结为三类:由风险或冲击所导致的收入或消费的波动、由于风险或冲击对家庭福利所造成的影响、由于风险或冲击而导致的在未来跌落到贫困线以下的概率。关于这三类定义的文献综述可以参见Zhang and Wan (2006)的研究。如果我们接受贫困脆弱性的前瞻性特征的话,那么在任何时点和给定数据的情况下,它都是不可观察的,所以,一个可行的定义方法就是估计对家庭福利造成影响的风险或冲击使家庭陷入贫困的概率。有很多研究都认识到,贫困脆弱性是风险及家庭对风险的反应的函数,从而将贫困脆弱性定义为一个家庭因为遭受到风险或冲击而陷入贫困的概率。例如,Dercon(2005)将贫困脆弱性定义为陷入贫困的威胁和威胁的程度;K hl(2003)则沿用了Foster et al.(1984)对贫困的度量方法,将贫困脆弱性定义为一个家庭遭受一个重大的福利冲击并将其带到一个社会可接受的最低福利水平之下的概率。Zhang and Wan (2006)也将一个特定的家庭在时间t的贫困脆弱性定义为在时间t+1时收入水平降低到贫困线以下的概率。Christiaen sen and Sub barao(2005)则将个人的贫困脆弱性定义为两部分的乘积,第一部分是其消费水平在未来降低到贫困线以下的概率,第二部分以消费降低到贫困线以下的相对缺口作为权重的概率。Chaudhuri,et al.(2002)则将一个家庭在时间t时的贫困脆弱性定义为它在时间t+1时陷入消费贫困的概率。类似的, Pritchitt,et al.(2000)也用类似的方式来定义贫困脆弱性,认为贫困脆弱性是家庭在不远的将来将

123

2011.4

要遭受至少一个阶段的贫困的概率。McCulloch and Caland rino(2003)则沿用了Pritchett,et al. (2000)的方法,将贫困脆弱性定义为一个家庭在任意给定年份里跌落到贫困线以下的概率。Mansuri and Healy(2001)也将贫困脆弱性定义为一个家庭在未来的T个时间段内遭受至少一个时间段的贫困的概率。在本文中,我们也接受这种以未来陷入贫困的概率定义贫困脆弱性的方式。

2.贫困脆弱性的度量方法

对应于上述三种定义方式,对于贫困脆弱性的度量方法也可以分为三类:第一类方法用家庭的消费或收入的变动性来度量,尽管这种方法考察了贫困脆弱性与一些风险之间的关系,但是这种方法实际上是静态的,因为它的主要目的不在于预测未来的贫困,也没有直接将未来的冲击考虑在内。第二类方法则用未来的消费支出(或者未来消费支出的效用)与贫困线(或者贫困线的预期效用)之间的差来度量;第三类方法则运用未来陷入贫困的概率来度量,这显然是一种动态的度量方法,本文则采用比较流行的第三种度量方法。

为了捕捉未来收入或消费的潜在不确定性,我们假设家庭在时间t时的收入或消费的概率分布函数为f t(Y i,t+1,用V it来表示家庭的收入或消费水平低于贫困线的概率,并用下式来度量家庭在t 时所面临的在t+1时的收入或消费跌落到贫困线以下的概率:

V it= z- f t t(Y i,t+1)d(Y i,t+1(1)

其中,Y i,t+1表示家庭i在t+1时的人均收入或消费,z为贫困线。如果这个概率超过50%,我们就认为这个家庭是脆弱的,反之则认为它不是脆弱的。在计算V it之前,我们需要首先推导出未来收入或消费的概率分布函数f t(Y i,t+1)。

为了得到这一概率分布函数,现有研究主要采取了两种方法:第一种方法就是所谓的 蒙特卡罗自导法,这一方法是基于家庭的可观察到的特征以及可观察到的 类似家庭 的收入或消费的波动来生成一个未来收入或消费的可能分布,然后用这个生成的分布代替所要推导的概率分布。Kamanou and Morduch(2002)和K hl(2003)的研究就采用了这一方法。

第二种方法则相对简单和直观,即直接假设未来的消费或收入服从某种分布,例如正态分布,然后估计出未来收入或消费的均值和标准差,从而计算贫困脆弱性。例如,Rajadel(2002)基于Sharpiro-Wilk的正态分布检验 ,采用了人均食品消费呈对数正态分布的假设,然后根据家庭的特征估计出食品消费的事前的均值和标准差,进而在此基础上计算贫困脆弱性。另外,Chaudhuri, et al.(2002),Chris tiaensen and Subbarao(2005)以及Zhang and Wan(2006)等也都将他们的度量方法建立在家庭的消费或收入服从对数正态分布的基础上。McC ulloch and Calandrino(2003)的研究则是假设每个家庭的跨期消费(inter-temporal c ons ump tion)为正态分布,但是不同家庭的消费的分布有着不同的均值和方差,然后他们运用面板数据估算每个家庭的跨期消费的均值(inter-te mp oral mean consu mp tion e xpenditure)和标准差。Pritchitt, et al.(2000)的研究则假设家庭目前的消费与未来消费之间的差服从正态分布。Mans uri and Healy (2001)将他们的研究建立在一个更强的假设基础之上,即历史上所有对于支出产生影响的冲击以及任何度量误差都服从正态分布。

在预测家庭未来陷入贫困的概率时,无论是事先假设未来收入或消费服从某种分布,还是通过蒙特卡罗自导法来推导未来收入或消费的分布,都会基于未来消费或收入的均值和方差来建立概率分布函数。为了得到均值和方差,现有研究又采取了两种办法,一种办法是通过回归分解将观察到的收入分解成永久性收入和暂时性收入,其中的永久性收入被作为未来收入的均值的估计值,而根据永久性收入所计算出的收入或消费的方差则作为未来收入或消费的方差的估计值;另一种方法则是基于时间序列数据直接计算观察到的收入的均值和方差,并将它们视为未来收入的均值和方差的无偏估计量。基于万广华和章元(2009)以及章元和万广华(2010)的研究,我们知道在蒙特卡罗自导法的效率比其他方法的精确性略低,而直接计算的过去若干年的简单算术平均数作为永久性收入的度量比通过回归方法得到永久性收入的方法更精确,所以,本文的度量技术路线为:首先计算1989和1991年收入水平的算术平均值作为家庭永久性收入的度量,然后计算家庭的收入水平方差并作为家庭未来收入水平的方差的代理变量,然后基于公式(1)度量贫困脆

124

社会网络与贫困脆弱性

弱性。然而,基于这一方法所预测出的贫困脆弱性依然会有很高的误差,在本文中我们采取了一种简单的方法加以弥补:根据1993年农户是否陷入贫困的真实情况来校正预测结果,凡是预测结果与1993年实际结果不一致的,我们都以1993年的实际发生情况为准。

数据来源

本文所使用的数据来自C HNS数据,这是一个由北卡罗琳娜大学的人口研究中心(Carolina Population Center at the University of North Carolina)、国家营养与食品安全局(Nat ional In stitute of Nutri tion and Food Safety)以及中国疾病控制与防治中心(Chinese Cen ter for Disease C ontrol and Prevention)联合组织的调查 。尽管这个调查不是以收入为主要目的,但是问卷中也设计了与收入相关的部分,从而可以使我们能够计算出家庭的收入。到目前为止,C HNS分别于1989、1991、1993、1997、2000、2004和2006年执行了7次调查,每一轮调查覆盖了分布在中国9个省份中的大约4000个家庭中的15000人。

本文遴选出1989、1991和1993年这三轮中都出现过的农户构成一个面板,这个面板中包含了2339个分布在9个省份中的农户。之所以没有采用后面年份的数据,其中的一个重要考虑是后续年份的调查数据相对于早期数据而言会产生样本流失问题 。同时,由于后续年份的调查之间相间隔的时间比较长,中间发生的变异使得我们不能够简单地根据预测结果与实际结果进行对比以判断预测的准确性。

当然,我们所使用的样本并不能代表整个中国农村居民。由于本文的主要目的并非为了全面预测中国农村居民的贫困脆弱性,而是为了度量和分析贫困脆弱性的影响因素,所以这个样本可以服务于这一研究目的。本文所使用的数据的关键优势就在于它是一个面板数据,从而可以允许我们考察风险冲击对于未来的贫困脆弱性的影响。另外,C HNS还搜集了各地关于物价水平方面的详细信息,并且用搜集到的价格信息将农户的收入水平进行了平减(以1988年的人民币物价为基准),这个指数比统计局公布的各省的物价指数能够更准确的反映出不同地区间的物价水平的差异,所以用这个指数调整出来的收入数据会更准确。与贫困脆弱性度量相关的另一个问题是贫困线的选择。现有大部分关于贫困问题的研究都批评说由中国统计局制定的官方贫困线相对于国际标准贫困线而言太低,从而会大大低估真实的贫困状况,所以,本文就采用了国际标准贫困线,即每天1美元和每天2美元,并用世界银行公布的购买力平价进行折算。

社会网络与未来贫困的实证分析

现有研究对于社会资本的度量还很模糊,我们在这里不针对它的度量进行过多的讨论, Durlarf and Fafchamps(2004)提供了对于这个问题的较好的文献综述。在本文中,我们将注意力放在家庭层面的社会网络对农户的贫困脆弱性上。在中国,家庭拥有的社会网络通常是基于家庭的亲友关系(Knight and Yueh,2002)。基于本文所使用的调查数据,我们用家庭在过去的一年中所接受的来自亲戚和朋友的货币或非货币形式的赠予资源的价值来度量家庭层面的社会网络 。

在考察农户的贫困脆弱性的决定因素时,我们将重点放在家庭成员所面临的来自健康方面的冲击上。在本文所使用的数据中,对于健康方面的冲击用家庭成员的疾病或伤害的程度来度量 。对于家庭成员的疾病或伤害情况,是由被提问者对每个有疾病或受伤害的成员用 不严重 、 稍微严重 、 十分严重 来评价。为了将每个家庭成员所承受的疾病或伤害的度量转化为对于整个家庭的影响的度量,我们将家庭成员的疾病或受伤害程度进行了加总。为了得到稳健的结果,我们采取了两种加总方法,第一种方法分别给 不严重 、 稍微严重 、 十分严重 三种情况以1,2,3的权重,第二种方法分别给 不严重 、 稍微严重 、 十分严重 三种情况以1,4,9的权重。例如,如果一个家庭中有两个成员受到一个严重的伤害而另一个成员只承受了一个并不严重的疾病,那么用第一种方法来度量,这个家庭承受的冲击为7=1+3*2,用第二种方法来度量,这个家庭承受的冲击为19=1+9*2。严格来说,这种度量方法所给予的权重是具有主观性的。但是,由于C HNS数据中并没有关于各种受伤害或疾病的详细信息,所以,我们只能采取这种粗略的方式来

125

2011.4

度量。但是,后文关于不同的度量方法所得到的结果的显著性却并没有多大区别。

为了考察农户贫困脆弱性的决定因素,并且特别关注家庭成员所遭受的负向冲击及家庭层面的社会网络的影响:本文建立了如下的Probit模型: P(PV i,91=1)= ( + 1s ocialk i,89+ 2s hock i,89+ 3socialk i,89*shock i,89+ 4employe i,89+ 5lnfixass et i,89 + 6land i,89+ 7hh sex i,89+ 8hhage i,89+ 9h hed u i,89+ 10 hhcad re i,89+ 11hhmin i,89+ i) (2)

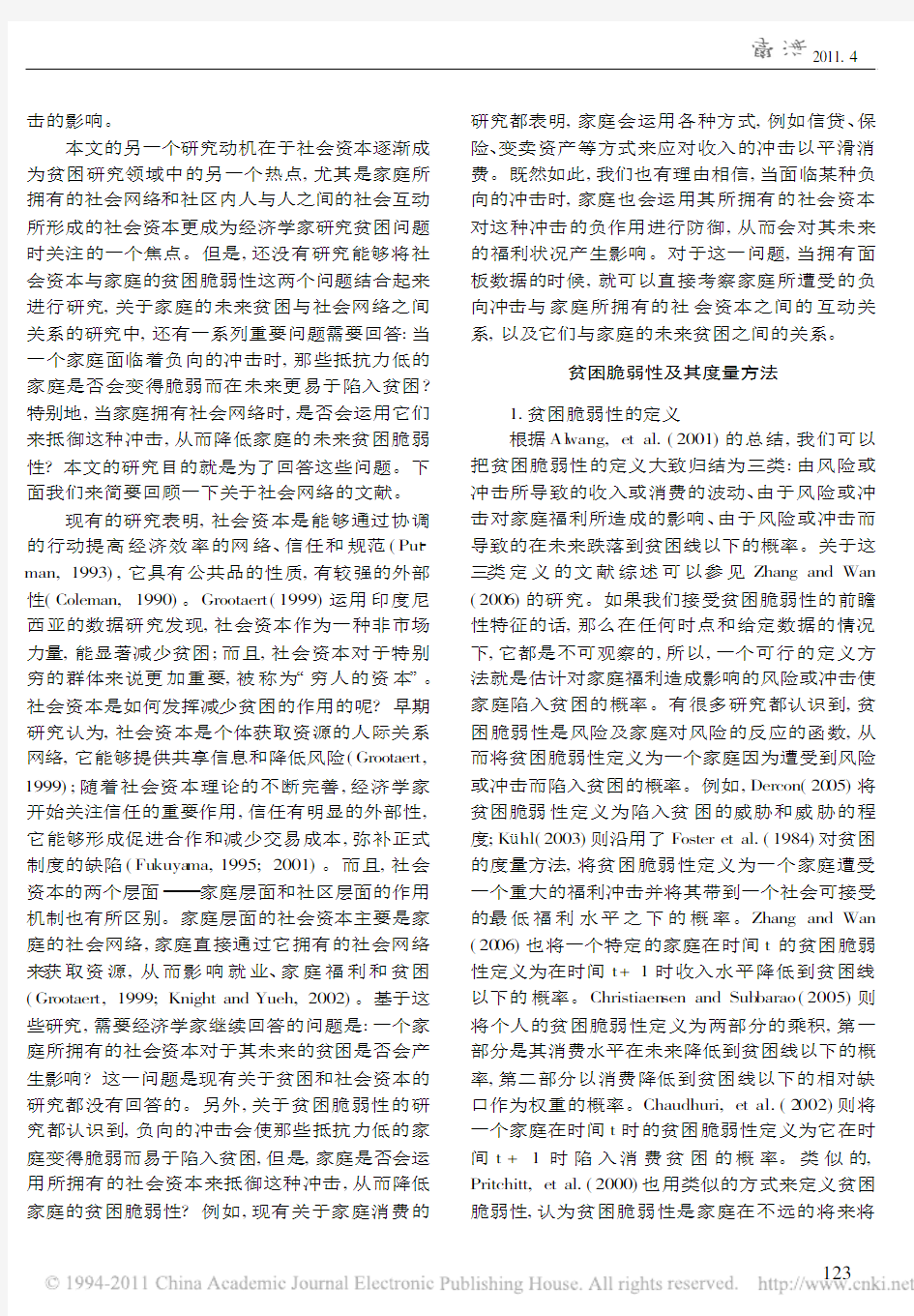

(2)式里的下标i表示第i个家庭,下标89和91分别表示1989年和1991年;模型的被解释变量是为被预测并被校正后的贫困脆弱性。方程右边控制了影响贫困脆弱性的变量,对这些变量的定义参见表1。在这个模型中,我们重点关注家庭成员遭受的风险冲击、家庭的社会网络的度量以及它们之间的交互项的回归系数。

表1 未来贫困决定因素的自变量的定义变量变量定义

PV11993年的贫困脆弱性,贫困线=每天1美元

PV21993年的贫困脆弱性,贫困线=每天2美元

shocka家庭成员所遭受的负向冲击,以1、2、3为权重

s hoc kb家庭成员所遭受的负向冲击,以1、4、9为权重

s ocialk来自亲友的捐赠的价值

shocka*s ocialk shocka与socialk的交互项

s hoc kb*s ocialk shockb与soci alk的交互项

e mpl oyee家庭成员中被雇佣的数量

lnfixassets家庭所拥有的生产性固定资产的价值的对数land家庭所耕种的土地面积

hhcadre户主是否为干部

hhmin户主是否为少数民族

表2报告了上述模型的回归结果,从中可以得到如下结论:

第一,变量socialk对于农户的贫困脆弱性的偏效应都显著为负,无论采取什么权重来度量家庭成员所遭受的负向冲击,以及无论采用高贫困线还是低贫困线,这一结果都没有发生改变。这就给出了一个稳健的结论:家庭层面的社会网络能够显著的降低贫困脆弱性。这一点,也补充了现有研究关于社会资本能够减少贫困的结论,也就是说,家庭层面的社会资本不仅有利于减少当期的贫困,而且还会有利于减少未来的贫困。

第二,两种不同权重度量的负向冲击与社会网络的交互项,即s ocialk*s hocka和socialk* shockb对家庭贫困脆弱性的偏效应也都显著为负 ,而且无论采用高贫困线还是采用低贫困线来度量贫困脆弱性。这一稳健的结果表明:家庭层面的社会网络确实可以有助于抵御家庭所遭受的负向冲击的影响,家庭层面的社会网络不仅能够直接降低家庭的贫困,而且还能够通过抵消负向冲击的影响而间接的降低家庭的贫困脆弱性。

第三,采用两种权重度量的负向冲击,即s hocka和s hockb,对于用两条贫困线度量的家庭未来贫困的偏效应都为正,但是不显著,这表明在保持其他条件不变的情况下,家庭成员所遭受的负向冲击可能会增加家庭的脆弱性,但是它的效果并不显著。本文对于这一结果的解释是:在有交互项的存在的情况下,这一偏效应是指在存在社会网络对负向冲击的抵御作用的前提下,负向冲击本身对于家庭未来贫困的偏效应,所以,由于社会网络已经抵御了负向冲击的影响,而冲击本身在模型中就不能够对家庭的贫困脆弱性产生显著的影响了。

表2 家庭层面的社会网络对贫困脆弱性的偏效应

自变量

因变量

PV1P V2

socialk

-0.0002

(0.0001)

-0.0001

(0.0001)

-0.0003

(0.0008)

-0.0003

(0.0001)

sh ocka

0.0031

(0.0052)

0.00357

(0.01136)

shock b

0.0002

(0.0031)

0.0000

(0.0059)

socialk*sh ocka

-0.0007**

(0.0004)

-0.0003***

(0.0001)

socialk*sh ockb

-0.0002**

(0.0001)

-0.0002***

(0.0001)

e mloye

0.0040

(0.0042)

0.0041

(0.0043)

0.0254***

(0.0087)

0.0255***

(0.0087)

lnfixasset

-0.0042**

(0.0018)

-0.0044**

(0.0019)

-0.0036

(0.0036)

-0.0036

(0.0036)

land

0.0040**

(0.0018)

0.0042**

(0.0018)

0.0091***

(0.0035)

0.0091***

(0.0035)

h hsex

0.0339**

(0.0017)

0.0356**

(0.0126)

0.0775***

(0.0312)

0.0777**

(0.0311)

h hage

0.0016***

(0.0005)

0.0016**

(0.0005)

0.0040***

(0.0009)

0.0041***

(0.0009)

hhed u

-0.0059***

(0.0016)

-0.0061***

(0.0016)

-0.0227***

(0.0032)

-0.0227***

(0.0032)

hhcadre

-0.0578*

(0.0150)

-0.0604***

(0.0154)

-0.1947***

(0.0470)

-0.1940***

(0.0469)

hh min

-0.0045

(0.0134)

-0.0045*

(0.0140)

0.0301

(0.0283)

0.0290

(0.0282)

拟R20.06360.06220.07060.0713

极大对数似然值-657.09-658.09-1396.70-1395.67模型卡方检验89.2587.25212.07214.14观察值2338233823382338

注:括号中为标准差;*、**、***分别代表在10%、5%

126

社会网络与贫困脆弱性

和1%的程度上显著。

第四,从其他控制变量的偏效应中还可以看出贫困脆弱性的其他决定因素。从表2中可以看出,户主的年龄、性别、教育程度、是否为干部这几个变量对于贫困脆弱性的偏效应都具有显著的,其中,户主的教育年限和是否为干部都能够显著的降低贫困脆弱性,这表明了以户主教育程度度量的人力资本和以户主是否为干部来度量的政治资本都能够降低贫困脆弱性;户主若为女性,则会比户主为男性的家庭会有更高的贫困脆弱性;户主的年龄越大,贫困脆弱性更高。另外,家庭的耕地面积对于贫困脆弱性的偏效应都显著为正,这表明土地对于样本农户已经不再是一种有利于增加收入的资本,这一点在中国有着其特殊背景的。我们都知道,中国在重工业优先发展的发展战略目标之下,实行了城市倾向政策,农业利润被以价格剪刀差的形式转移到城市部门以支持重工业和城市部门的发展。近年来的改革虽然已经在逐步扭转对于城市部门的倾向,同时农村剩余劳动力逐步向城市部门转移,但是,农产品与工业产品的贸易条件对于农村部门依然不利,即使有大量的农村剩余劳动力进入城市,往往总是那些拥有更高的人力资本的劳动力会先转移到城市部门从事非农生产活动,从而获得相对于从事农业更高的收入。这样,对于农村家庭,耕种了更多的家庭往往是那种没有机会从事非农就业的农户,虽然目前中国政府也正在试图逐步扭转城市倾向政策,但是这种政策对于城市部门的倾向还依然存在,所以,在这种情况下,从事农业活动更多的家庭,即耕地面积更多的农户,其贫困脆弱性反而更高。

结 论

本文首先基于一个预测贫困脆弱性的方法以及一个来自中国农村的面板数据预测了农户的贫困脆弱性,然后对预测结果进行了校正,并实证分析了农户的贫困脆弱性的决定因素,特别地,我们还着重考察了社会网络对于家庭贫困脆弱性的影响,结果表明:家庭层面的社会网络不仅能够直接有助于降低家庭的贫困脆弱性,而且还能够有助于家庭应对负向冲击的影响,从而间接的降低家庭的贫困脆弱性;另外,家庭所拥有的人力资本、户主是否为干部以及所拥有的生产性固定资产的价值这些变量都能显著的降低家庭的贫困脆弱性。本文的研究对制定反贫困政策提供了有用的启示:家庭所拥有的人力资本、社会资本和物质资本对于其贫困脆弱性具有重要影响,特别是家庭层面的社会网络对于降低贫困脆弱性不仅具有直接效应,还能够通过抵消负向冲击而间接的降低贫困脆弱性,所以政府制定扶贫政策时还可以从增加社会资本(比如各种社会网络)的角度进行考虑。

具体请参见Shapi ro and Wil k(1965)的研究。

对CHNS数据感兴趣的读者可以参考如下网站:www.cpc.

https://www.doczj.com/doc/d6892185.html,/projects/c hina。

关于样本流失所产生的问题,可以参见Kamanou and Morduch (2002)的深入讨论。

数据来自于CHNS中1989年问卷的问题127,129和130。问题127:在过去的12个月里,你的家庭或家庭中的某个成员是否获得过来自家族成员或朋友的捐赠?问题129:在过去的12个月里,你的家庭或家庭的某个成员是否获得过来自子女、父母、其他亲戚、朋友或其他非家庭成员的食物、衣服之类的赠送?问题130:如果这些食物和衣服等必须购买,它们值多少钱?

家庭成员所遭受的负向冲击的数据来自于CHNS中的1989年问卷的问题224和226。问题224:在过去的四个星期里你是否生过病或受过伤?问题226:病情或伤害是否严重?

现有大部分研究在非线性模型中使用交互项的文章,几乎都没有正确估计非线性模型里交互项的偏效应和标准差。在本文中,这一问题则被得到了解决。

参考文献

1.Chaudhuri S.,J.J alan,and A.Suryahadi,2002, Asses sing

Household Vulnerability to Poverty from Cross-Sectional Data:A Methodology and Esti mates from Indones ia ,Discussion Pape r Se ries No.0102-52;Department of Economics,Columbia Universi ty.

2.Chris ti aensen L.J.and K.Subbarao,2005, Towards an Under

standi ng of Hous ehold Vulnerability in R ural Kenya ,Journal o f African Economies,Vol.14,No.4,pp.520-558.

3.Coleman,J.,1990,Foundation of Social Theory,Ca mbridge,

Mass:Harvard Universi ty Press.

4.Derc on S.,2005, Risk,Poverty and Vulnerability in Africa ,

Journal o f African Economies,Vol.14,No.4,pp.483-488.

5.Fukuyama,F.,1995,Trust:the Soci al Values and the Creation of

Prosperity,New York:Free Pres s.

6.Fukuyama,F.,2001, Social Capi tal,Civil Society and Develop

ment ,Third World Quarterly,22(1),7-20.

127

2011.4

7.Grootaert, C.,1999, Soci al Capi tal,Household Welfare and

Poverty in Indonesia ,Local Leve l Institutions Wo rking Pape r,No.

6,Washington,D C:World Bank.

8.Kamanou,G.and J.M orduch,2002, Meas uri ng Vulnerability to

Poverty ,Discussion Paper,No.2002/58,World Ins ti tute for De velopment Economics Research(WIDER);Uni ted Nations Universi ty.

9.Kni ght,J.and L.Yueh,2000, The Role of Social Capi tal i n the

Labor M arket in China ,O xford Uni versity,Department of Eco nomics Di scussi on Paper.

10.K hl J.J.,2003, Dis aggregating Household Vulnerabili ty-Ana

lyzing Fluc tuati ons in Consumpti on Using A Si mulati on Approach , manuscri pt,Ins ti tute of Econo mics,University of Copenhagen, Denmark.

11.Mans uri,G.and A.Heal y,2001, Vulnerability Predicti on in

Rural Pakistan ,Memeo,Washington D.C.:Worl d Bank.

12.M cCulloch N.and M.Calandri no,2003, Vulnerability and

Chronic Poverty in Rural Sichuan ,World Development,Vol.31, No.3,pp.611-628.

13.Pritchitt L., A.Suryhadi and S.Sumarto,2000, Quanti fying

Vulnerability to Poverty:A Proposed Measure,wi th Application to Indonesia ,Policy Research Worki ng Paper,No.2437,The World

Bank:Washi ngton, D.C.

14.R ajadel T.,2002, Vulnerability and Participation to the Non-

A gric ultural Sector i n Rural Pakis tan ,Working paper in Universi t

Pari s,TEAM.

15.Shapiro S.S.,and M.B.Wilk,1965, An Analysis of Variance

Test for Normality(Complete Samples) ,Biometrika,52(3/4): 591-611.

16.Zhang Yuan and Wan G uanghua,2006, An Empirical Analys is of

Household Vulnerabili ty in Rural China ,Journal o f the Asia Pa

c ific Economy,11(2):196-212.

17.万广华、章元: 我们能够在多大程度上准确预测贫困脆弱

性? , 数量经济与技术经济研究 2009年第6期。

18.章元、万广华: 贫困脆弱性度量方法的比较研究 ,复旦大

学中国社会主义市场经济研究中心工作论文,2010年。

作者简介:徐伟,经济学博士,常州工学院文科科研处副教授。常州,213002;章元,经济学博士,复旦大学中国社会主义市场经济研究中心副教授。上海,200433;万广华,经济学博士,云南财经大学财政与经济学院。昆明,650221

责任编辑:凌 羽

128

社会网络与贫困脆弱性

中国农村贫困问题 一、我国农村贫困地区的现状 众所周知,随着“八七”扶贫攻坚计划即将完成,中国贫困地区的面貌已经发生了很大的变化。主要表现在中国农村贫困地区的绝对贫困人口已经基本脱贫,达到温饱生活的水平线,这是一个举世瞩目的功绩。同时,我们还应对目前贫困人口问题的现状有了更进一步的认识,才能实事求是地对待中国贫困人口问题,为消除贫困扫除人口障碍。从自然条件、生态环境和社会基础方面分析,中国农村贫困地区具有如下现状: (1)贫困地区自然条件恶劣,农业基础薄弱,抗御自然灾害的能力低。一遇天灾人祸,已经解决温饱的贫困户又会返贫。虽然国家目前没有统一完整的返贫数字和返贫率的统计,但根据曾毅在《反贫困与可持续发展》一书中指出广西一些贫困县的返贫率的计算估计。目前全国按最保守的10%左右的平均返贫率来算,应有1000万左右的返贫人口。还有农村非贫困地区的贫困人口,即未列入国家级贫困县的乡村,仍然存在着一个贫困阶层,尽管缺乏准确的统计数据,但若按照3.5%的保守比率计算,亦至少有2000多万。 (2)、人口增长过快,教育、卫生等基本社会服务水平太低。人口增长速度快,表现为农村贫困户新增人口的程度快和城镇贫困人口随着企业改革的深化而增加。根据“四普”资料,农村贫困地区的人口出生率多数高于全国平均水平。农村非贫困地区的贫困户的人口出生率和自然增长率也普遍高于全国平均水平。城镇贫困人口的增加还表现为另外一个特征,就是老年贫困人的出现。 我国贫困人口的素质低下,不是某一方面的低下,而是身体素质、文化素质和思想素质三个方面的全面低下。长期以来由于教育落后,农村贫困人口的文化素质一直偏低,有些地方整体平均文化程度还不足小学水平,远远低于全国平均水平。由于营养不良和近亲结婚,农村贫困人口的身体素质表现为传染病和遗传病的发生率较高。所以,总的来说贫困人口素质差,特别是贫困地区文盲率高是我国目前的人口素质现状。 (3)贫困人口结构不合理,分布急集中又零星。农村贫困人口分布有两个显著特点:一是集中性。全国农村贫困人口绝大部分集中在由国家和省、自治区政府分别确定的国家级和省级贫困县中。二是零星,位于贫困县之外的农村贫困人口零星地分布在广大农村地区。另外在我国大部分城镇都存在着由各种原因造成的贫困人口,这些人口的分布也表现出零星性的特点。我国贫困人口零星分布还表现为牧区人口、库区人口、高山高寒人口、边界人口、雷区人口、船民人口等等。(4)传统、落后的生育观念,导致生育行为与计划生育政策相悖。由于诸多主观、客观因素的综合影响,长期以来逐渐形成农村独特的、与自然经济相联系的生育观念。例如,在农村以“传宗接代”等为主要内容的传统、落后生育观念,驱使农村计划外生育普遍存在,超生数量增加,从而导致盲目的实际生育行为。这些都是与计划生育基本国策相矛盾,无法减轻人口与土地、资源和生态环境的巨大压力,无法走出一条可持续发展之路。 (5)财政收入水平低,公共投入和基础投入严重不足。 --农业生产条件较差。1993年国定贫困县人均拥有农业机械总动力仅为全国平均

一、我国农村金融脆弱性的成因 金融脆弱性有广义和狭义之分。本文采用的是广义金融脆弱性概念。我国农村金融脆弱性的产生由多种因素造成。 1.农村金融机构经营过程中存在内生性缺陷。 一般来说,农村金融机构正常运作需要具备两个条件:一是资金提供者不挤兑,二是农村金融机构对资金的使用是有效的。但在我国农村,这两个条件极易遭到破坏。一方面,农村金融机构的脆弱性源于其特有的业务活动,作为金融中介机构,农村金融机构的重要功能是吸收存款,发放贷款。一般来说,只要存款基础稳定,农村金融机构便可在保持足够的流动性以应付日常提款的前提下,将其一定比例的资金投资于流动性不高但收益率较高的资产上。但如果一旦发生重大意外事件,使储户对农村金融机构失去信心时,就会出现挤兑现象,这时,农村金融机构便表现出相当的脆弱性。挤兑规模越大,所积聚的金融风险越大,金融脆弱性就越明显。近年来,由于信息不完全性和不对称性,农村金融机构对借款人的筛选和监督并不能保证高效率,从而使金融机构保持稳定的第二个条件难以成立。由于农村借款人往往数量非常庞大且高度分散、对借款额度需求较小且缺乏抵押品,农村金融机构要充分了解这些借款人的情况很困难,而且成本也相当高。同时,我国农村金融债权人与债务人间是一种软约束关系,权责关系不对称,这就必然出现逆向选择和道德风险,使农村金融机构难以有效地配置资源,无法保证贷款者有效地使用资金。 2.农村金融机构制度安排不合理。我国农村金融机构主要包括农村信用社、农业银行、农业发展银行、农村邮政储蓄机构及其他民间金融机构。政府主导的农村金融处于绝对主导地位,但却没有很好发挥作用。民间金融处于被管制的从属地位,运作极不规范,问题较多。农业银行从1996年开始走商业化道路后,不愿在经济条件薄弱的农村开展业务,不断收缩基层营业网点,逐渐退出农村金融市场。目前,农业贷款仅占农业银行贷款余额的10%。同时,农业银行贷款权也收缩,使大量农村储蓄流出农村。农业发展银行的主要任务是承担国家规定的政策性金融业务并代理财政性支农资金的拨付,随着农村改革的不断深入,农业发展银行的支农作用正在虚置。农村邮政储蓄机构在业务上只吸收存款,对外不办理贷款业务,将农村稀缺的资金“倒流”城市,使农村金融供给市场更加恶化。这样,剩下的正规农村金融机构就只有农村信用社,形成了“小马拉大车”的制度安排。据统计,目前农业新增贷款85%以上都来自农村信用社。但由于各种原因,使势单力薄的农村信用社难以单独支撑整个农村金融市场,无法满足“三农”对金融服务的需求。此外,从1999年开始,全国上千家农村基金会全部关闭,形成巨大的坏帐,成为农村金融的一大隐患。目前,民间金融仍处于初级发育阶段,无法进一步扩展规模和经营网络,只能为“三农”提供简单的金融服务。 3.农村金融机构信用环境不完善,缺乏有效的失信惩罚机制。我国农村征信系统建设严重滞后,社会信用观念和信用意识淡漠,信用文化薄弱,社会信用服务的市场化程度较低,中介服务极不规范,提供虚假资信证明甚至协同贷款欺诈、恶意逃废债务的现象时有发生。更有甚者,与保证人串通骗取金融机构贷款,严重破坏了农村金融的信用环境。同时,缺乏有效的失信惩罚机制,“有法不依、执法不严”的现象相当普遍,对逃废债务人无强有力的威慑手段,导致金融债权得不到有效保护,必然损害债权人的合法权益,加大了农村金融机构的风险。 4.农村金融机构没有完善的风险预警体系和风险防范机制。一方面,没有建立与农村金融自身特点相适应的科学的风险监测、预警指标体系,难以及时发现、预警农村金融机构面临的金融风险。另一方面,缺乏存款的风险分散和转移机制,由于我国还没有建立存款保险保障制度,一旦农村金融机构经营恶化,出现严重的信用危机和支付危机,由于缺乏风险转移机制,将会加大金融风险,加剧农村金融的脆弱性。 二、防范农村金融风险脆弱性的建议 目前,我国农村金融风险不断积聚,如果不及时采取措施加以解决,将会产生不良后果。因此,必须采取行之有效的办法来克服农村金融的脆弱性,防范和化解金融风险。 1.提高识别农村金融脆弱性的能力。提高对农村金融脆弱性的识别能力,是防范和化解农村金融脆弱性的前提。可通过建立以“自有资本比例、不良资产比例、资产流动性比例、信贷风险度的变化”等风险监测、预警指标体系,识别、预警农村金融的脆弱性,并及时采取有效措施控制和防止金融风险的发生。可借鉴美国对银行系统脆弱性的识别和防范措施,如,“及时纠正措施”。它是以计算银行自有资本比率来识别银行脆弱性程度的方法(见下表)。应结合我国农村金融的实际情况,把农村金融机构的自有资本比率作为识别金融脆弱性的一种方法。当农村金融机构的自有资本低于4%时,就可认为金融脆弱性开始显现,应引起重视,提出改进措施;当自有资本小于0时,就表明金融脆弱性已非常严重,应停业整顿,甚至关闭。 2.转换农村金融机构经营机制。要防范金融脆弱性,转换农村金融机构的经营机制、完善法人治理结构至关重要。目前,我国正在进行农村金融体制改革,但改革的目的并不是单纯的“输血”,而是培育和恢复“造血”功能。一方面,要给予农村金融机构多方面的政策扶持,包括资金支持、财政补贴、税收优惠等,有效地减轻历史包袱,改善资产质量和财务状况。另一方面,更为重要的是.要激励和引导农村金融机构转换经营管理机制,完善法人治理结构,形成权责统一、运转协调、有效制衡、行为规范的治理形式和组织制度。农村金融机构应结合自身的实际情况,制定和完善内部管理制度,建立长效的不良贷款化解机制,真正降低信贷风险,推行严格的问责制,规范业务工作流程和岗位监督,加强内部稽核审计,推行全员竞争上岗用工制度等。在此基础上,通过建立一种动态的激励约束机制,使农村金融机

中国农村贫困家庭的识别* 汪三贵(中国人民大学农业与农村发展学院北京100872) 王姮(中国农业科学院农业经济与发展研究所北京100081) 王萍萍(国家统计局农村社会经济调查司北京100826) 内容提要本文利用国家统计局农村贫困监测数据和计量经济模型(OLS和Logistic 模型)来识别与农户贫困和家庭福利状况高度相关的预测指标。我们发现,无论是OLS模型还是Log istic模型,都可以准确预测50%以上的贫困家庭。Log istic模型在准确预测贫困家庭方面有更好的表现,在选择合适的概率切割点后,预测的准确率可以达到70%以上。 我们还发现,要准确预测极端贫困人口是十分困难的。在实践中,较高的贫困线有利于提高预测和瞄准的准确性。 关键词农村贫困贫困瞄准贫困识别 一、导言 作为世界上最大的发展中国家,中国拥有数目庞大的农村贫困人口。根据官方贫困线和住户收入数据估计,2004年末农村贫困人口数约为2600万人。根据更高的贫困线(接近1天1美元的标准),贫困人口数估计为7600万人(国家统计局,2004)。尽管通过近20年来的持续经济增长以及政府部门有针对性的扶贫投资,农村减贫效果显著,但为实施更为有效的贫困干预计划,主要挑战在于如何更准确地识别穷人。由于难以获得住户层面可靠的收入和支出信息,长久以来,中国一直依赖区域瞄准(县和村)实施贫困投资项目,导致严重的覆盖不完全和漏出问题(W ang,2005)。因而,中国亟需更为简单有效的贫困瞄准方法来识别贫困户。 为瞄准贫困家庭和个体,可以利用住户调查资料和现代计量经济分析方法来建立贫困识别模型(W ard et a.l,2002)。本文讨论了该方法并试图建立中国贫困识别的模拟模型。该模拟的主要目的是在住户层面估计贫困的关联因素。为了提高实践中的可操作性,在模型中使用的预测变量都是那些容易收集的非收入和支出指标。 二、数据和方法 (一)数据

网络安全及网络安全评估的脆弱性分析 [摘要]随着计算机网络技术的迅速发展,在共享网络信息的同时,不可避免存在着安全风险,网络安全问题已成为当前网络技术研究的重点。网络安全风险评估技术能够检测网络系统潜在的安全漏洞和脆弱性,评估网络系统的安全状况,是实现网络安全的重要技术之一。 [关键词]计算机网络安全评估脆弱性 中图分类号:TP3 文献标识码:A文章编号:1671-7597 (2008) 0110018-01 随着计算机网络技术的快速发展,全球信息化已成为世界发展的大趋势。在当今的信息社会中,计算机网络在政治、经济、军事、日常生活中发挥着日益重要的作用,从而使人们对计算机网络的依赖性大大加强。现有的计算机网络在建立之初大都忽视安全问题,而且多数都采用TCP/IP协议,TCP/IP协议在设计上具有缺陷,因为TCP/IP协议在设计上力求运行效率,其本身就是造成网络不安全的主要因素。由于计算机网络具有连接形式多样性、开放性、互联性等特点,使网络很容易受到各种各样的攻击,所以当人们充分享受网络所带来的方便和快捷的同时,也应该充分认识到网络安全所面临的严峻考验。 一、网络安全 (一)网络安全的定义 网络安全是指计算机网络系统中的硬件、数据、程序等不会因为无意或恶意的原因而遭到破坏、篡改、泄露,防止非授权的使用或访问,系统能够保持服务的连续性,以及能够可靠的运行。网络安全的具体概念会随着感兴趣角度的不同而不同。从用户的角度来说,他们希望自己的一些绝密信息在网络上传输时能够得到有效的保护,防止一些非法个人通过窃听、篡改、冒充等手段对用户的绝密信息进行破坏。 从网络安全管理员来说,他们希望本地网络信息的访问、读写等操作能够得到有效的保护和控制,避免出现拒绝服务、资源非法占用、非法控制等威胁,能够有效地防御黑客的攻击。对于国家的一些机密部门,他们希望能够过滤一些非法、有害的信息,同时防止机密信息外泄,从而尽可能地避免或减少对社会和国家的危害。网络安全既涉及技术,又涉及管理方面。技术方面主要针对外部非法入侵者的攻击,而管理方面主要针对内部人员的管理,这两方面相互补充、缺一不可。 (二)网络安全的基本要求 1.机密性(Confidentiality)它是指网络中的数据、程序等信息不会泄露给非授权的用户或实体。即信息只能够被授权的用户所使用,它是保护网络系统安全的重要手段。完整性(Integrity)它是指网络中的数据、程序等信息未经授权保持不变的特性。即当网络中的数据、程序等信息在传输过程不会被篡改、删除、伪造、重放等破坏。可用性(Availability)它是指当网络中的信息可以被授权用户或实体访问,并且可以根据需要使用的特性。即网络信息服务在需要时,准许授权用户或实体使用,或者当网络部分受到破坏需要降级使用时,仍可以为授权用户或实体提供有效的服务。可靠性(Reliablity)它是指网络系统能够在特定的时间和特定的条件下完成特定功能的特性。可靠性是网络系统安全最基本的要求。可控性(Controllablity)它是指对网络信息的传播和内容具有控制能力的特性。它可以保证对网络信息进行安全监控。 6.不可抵赖性(Non-Repudiation)它是指在网络系统的信息交互过程中,确认参与者身份的真实性。它可以保证发送方无法对他发送的信息进行否认,并且可以通过数字取证、证据保全,使公证方可以方便地介入,通过法律来管理网络。 二、网络安全评估中的脆弱性研究

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 中国金融的脆弱性及管控 一、我国农村金融脆弱性的成因金融脆弱性有广义和狭义之分。本文采用的是广义金融脆弱性概念。我国农村金融脆弱性的产生由多种因素造成。1.农村金融机构经营过程中存在内生性缺陷。一般来说,农村金融机构正常运作需要具备两个条件:一是资金提供者不挤兑,二是农村金融机构对资金的使用是有效的。但在我国农村,这两个条件极易遭到破坏。一方面,农村金融机构的脆弱性源于其特有的业务活动,作为金融中介机构,农村金融机构的重要功能是吸收存款,发放贷款。一般来说,只要存款基础稳定,农村金融机构便可在保持足够的流动性以应付日常提款的前提下,将其一定比例的资金投资于流动性不高但收益率较高的资产上。但如果一旦发生重大意外事件,使储户对农村金融机构失去信心时,就会出现挤兑现象,这时,农村金融机构便表现出相当的脆弱性。挤兑规模越大,所积聚的金融风险越大,金融脆弱性就越明显。近年来,由于信息不完全性和不对称性,农村金融机构对借款人的筛选和监督并不能保证高效率,从而使金融机构保持稳定的第二个条件难以成立。由于农村借款人往往数量非常庞大且高度分散、对借款额度需求较小且缺乏抵押品,农村金融机构要充分了解这些借款人的情况很困难,而且成本也相当高。同时,我国农村金融债权人与债务人间是一种软约束关系,权责关系不对称,这就必然出现逆向选择和道德风险,使农村金融机构难以有效地配置资源,无法保证贷款者有效地使用资金。2.农村金融机构制度安排 1 / 6

第10组实验经济学及其他分支学科 (12000字) 我国城乡家庭贫困脆弱性的影响因素分析 —基于CHNS微观数据的实证研究 李丽1白雪梅2 摘要:本文使用CHNS四轮的家庭面板数据,对城乡共2638个家庭的脆弱性进行测度,逐层深入地分析脆弱性的影响因素,先用普通回归法筛选影响因素,然后利用标准回归系数和偏相关系数比较各因素的相关重要性,最后用分位数回归对各因素在不同脆弱性水平的影响。 关键词:贫困脆弱性;影响因素;分位数回归 一、导言 传统的贫困研究关注家庭当前的福利状况,用当前收入或消费与贫困线之差的某个函数来测度家庭的贫困状况,并且将其作为扶贫的依据。但是今天的贫困不等于明天的贫困,越来越多的研究者们已经认识到,一个家庭的福利状况不仅取决于其当前的收入和消费,还取决于其在未来的风险。世界银行在2000/2001年度《世界发展报告》中正式提出“贫困脆弱性(vulnerability)”,将其定义为“冲击造成未来福利下降的可能性”,恰恰体现了将风险纳入贫困研究框架、在贫困发生之前预测贫困的前瞻性思想。 扶贫政策不能局限于识别当前的贫困者,而要扩展到识别未来的可能贫困者,即脆弱者,从而将二者都纳入到扶贫政策的瞄准目标中去,采取有合适的措施,阻止那些当前不贫困但未来可能贫困的家庭陷入贫困,帮助那些当前贫困未来可能无法脱离贫困的家庭摆脱贫困。因此,识别脆弱家庭、筛选和比较家庭脆弱性的影响因素,就成为制定和成功实施扶贫政策的关键。 当前,这一领域的研究主要围绕贫困脆弱性测度进行,对贫困脆弱性的影响因素及其他相关问题的探讨还很少。 在贫困脆弱性测度方面,Ligon & Schechter(2003)、Calvo & Dercon(2003)主张计算未来消费的期望效用与确定地取得某种类似于贫困线的消费水平的效用差作为脆弱性测度值;Ravallion(1995)、Glewwe & Hall(1998)、Jalan & Ravallion(1999)用福利变动性测度与风险密切相关的脆弱性;Christiaensen & Boisvert(2000)、Pritchett (2000)、Chaudhuri(2001)、章元&万广华(2005、2009)主张用家庭FGT贫困指标的未来期望值EPα测度脆弱性,对EPα的估计方法因数据而不同,Chaudhuri(2000,2002)和McCulloch et al(2003)分别讨论了截面和面板数据条件下EPα的估计;Cafiero & Vakis(2006) 在传统贫困线中加入覆盖社会注定不能承受的风险所需的费用,得到风险型贫困线,据此计算贫困指标作为脆弱性测度值;Glewwe & Hall(1998)、Amin(1999)、Dercon & Krishnan(2000)用家庭消费支出对冲击的过度敏感性测度脆弱性。其基本思想是如果家庭消费支出与冲击共同变动,说明缺少平滑消费能力,对冲击过度敏感,因而是脆弱的。上述的每种贫困脆弱性测度都有一定的优势和劣势:基于期望效 1李丽:女,1972年7月生,博士,副教授,山东工商学院统计学院。 2白雪梅:女,1949年10月生,博士,教授,博士生导师,东北财经大学统计学院。

中国金融脆弱性的成因、表现及分析 (二)信息经济角度的研究 信息经济学认为信息不对称成为金融脆弱性之源。尽管金融机构的产生可以一定程度上减少导致逆向选择和道德风险的根源----信息不对称,但进一步分析表明,储户的信心以及金融机构资产选择过程中的内在问题也会使得金融风险不断产生和积累,最终可能依法金融危机,而这些问题也是由信息不对称产生从内部制度上分析,金融机构管理者在经营业绩上获得奖励和受到处罚得不对称性也将导致其不能有筛选客户的原因。 (三)从宏观经济角度分析 认为宏观经济不稳定是导致经融资产价格尤其是股市价格过度波动的主要原因之一。在虚拟经济与实体经济愈脱节的背景下,资产价格并不完全依赖实物经济,而是由市场中的众多因素相互决定,并这些因素具有很强的关联性,因而金融资产价格会出现过度波动性,是金融市场脆弱性的重要根源。分析金融自由化对金融脆弱性的影响金融脆弱性问题在一国由金融压制状态转向金融自由状态更加突出,可以说金融自由化在相当程度上激化了金融固有的脆弱性。 三、我国金融脆弱性的根源 (一)金融制度的缺陷 金融脆弱性归根结底是由金融制度自身特点和缺陷决定的,是内因和外因同综合作用的结果。 1.金融制度主客体缺陷是造成金融脆弱性的根源所在

一方面,在金融活动中,金融活动主体的有限理论,结果是金融行为异化。突出表现在金融机构过度借贷冲动和过度竞争;金融市场上的过度投机和盲目惶恐;金融监管行为的扭曲和不规范;金融当局货币政策得失误和过度的货币供给;金融活动中大量存在的内部控制问题导致逆向选择和道德风险问题滋生,从而使金融制度功能异化,金融脆弱性不可避免。另一个方面,作为金融合约的安排形式,金融制度客体缺陷主要表现为金融合同的复杂性和不完全行。由于金融资产市场竞争程度高,参与者众多,从而使金融交易具有更大的不确定性,增加了金融风险发生和扩散的可能性,进而影响了整个金融体系的稳定。 2.金融制度相对稳定的特点和结构缺陷是脆弱性的根源 金融制度是由许多复杂的子系统构成的有机体。一方面,是由于各子系统发展的不平衡,往往导致系统内部失去均衡,内部调节失灵。金融机构和市场创新不断进行,使原来的金融监管制度滞后甚至失灵,出现“管不住的无奈”,从而使用权子系统功能耦合和互相适应的稳定状态遭到破坏,使金融机构越来越难以适应新的变化了的金融形势,金融脆弱性相伴而生。另一方面,金融活动又是在金融结构框架中进行的,金融制度总是对一定的金融活动的控制或者管理,当新的金融活动不断发展,原有的制度不能容纳它并对之进行有效的控制的时候,盲区就出现了,盲区的不断扩大是原来的金融制度变得越来越脆弱。因此,金融创新是滋生金融脆弱性的催化剂,旧有的制度安排不适应新的经济金融环境是金融脆弱性的根源。

我们能够在多大程度上准确 预测贫困脆弱性? 万广华1 章 元2 (1 云南财经大学财政与经济学院; 2 复旦大学中国社会主义市场经济研究中心) 摘要 贫困脆弱性自从被作为一种前瞻性的理念由世界银行正式提出来之后,便迅速成为发展经济学的一个研究热点。然而,不同的研究者对它的定义和度量方 法并不同。本文利用来自中国的农户调查数据检验预测贫困脆弱性的精确性的决定 因素。我们发现:预测的精确性与贫困线和脆弱线的选择、家庭未来收入均值的计 算方法密切相关。本文的发现为我们理解贫困脆弱性的度量方法以及政府从贫困脆 弱性的视角制定反贫困政策提供了参考。 关键词 贫困脆弱性 农村贫困 永久性收入 中图分类号 F061 3 文献标识码 A How Precisely Can We Estimate Vulnerability to Poverty? Abstract:T here are alternative definitio ns of v ulnerability to po ver ty M ost re searchers prefer to define vulnerability as the probability of a household or individu al falling into poverty in the future Based on this definition and using ho usehold survey panel data from rural China,this paper attempts to assess the extent to w hich w e can measure vulnerability to poverty The assessment is based on co m parisons betw een estimated v ulnerability and actually o bser ved po ver ty We find that the precisio n of estimatio n,first,v ar ies depending o n the vulnerability line Second,precision depends on ho w permanent inco me is estim ated And third, estim ation precisio n depends on the chosen pov er ty line Key words:Vulnerability;Pov erty;Perm anent Inco me 本文属于教育部人文社科重点研究基地2008重大项目 中国反贫困战略的转变:贫困脆弱性的视角 (08J JD790152)的阶段性成果,同时还获得了 上海市重点学科建设项目(B101) 及 复旦大学中国国际竞争力研究基地985数据库项目 的支持。感谢来自IDRC/CIGI青年学者贫困研究网络的支持,以及美国北卡罗来纳大学的卡罗琳娜人口研究中心所提供的CH NS数据支持。

中国当前的贫困状况分析 1.1 贫困与中国的贫困群体 世界银行在《1990年世界发展报告》中给“贫困”下的定义是:“缺少达到最低生活水准的能力。”结合我国当前的实际状况,我国的贫困群体可以归纳为无法合法地获得基本生活条件并参与基本的社会活动的人的集合。根据国家统计局、国务院扶贫办对全国6万农村人口的消费支出情况进行的入户调查,确定农村贫困标准2003年为人均年收入637元,按照这一标准统计,目前中国农村的贫困人口有2 900万,城市中有2 000~3 000万的贫困人员需要救助。这两部分人口属于绝对贫困人群。 这一贫困群体主要由以下两类人员组成:一是计划体制下的贫困群体。一般是城市中的三无人员, 即无依无靠、无生活来源、无劳动能力的人;农村中的五保户,由集体经济负担的保吃、保穿、保住、保医、保葬(孤儿保教)的农村无依无靠的老、弱、孤、寡、残疾人员。二是市场体制下的新贫困群体,城市下岗、失业、半失业而造成生活困难的人员;以及在农村中因城市化,而“上班无岗、种田无地、劳保无份”,生活陷于贫困的失地农民,以及流动在城市和农村之间的部分农民工。除了这一绝对贫困人群外,我国还有近2亿的农村人口的年均收入是在850~950元之间,以及一些因灾返贫和因病返贫的人群。 1.2 中国的贫困现状 1.2.1 计划体制下的贫困问题得到了基本缓解 新中国成立后,由于长期实行计划经济,基本上走的是一条由农村补贴城市,农业补贴工业的发展道路,因此在计划体制下,贫困主要集中在农村,表现为“普遍性的区域贫困与极端贫困”。但是随着我国的改革开放,首先在农村中实行了家庭联产承包责任制,激发了农民的生产积极性,使一些自然条件较好的农村地区迅速走上了致富的道路。在另一方面由于改革开放使得中国的经济发展迅速,国家财力得以能够进行一系列大规模的扶贫运动,使一些贫困地区摆脱了绝对贫困的处境,取得的扶贫成就举世瞩目。2004年10月17日,“国际消除贫困日”中国宣布:农村贫困人口从1978年的2.5亿减少到2003年底的2 900万,贫困人口占农村总人口的比例由30.7%下降为3%左右。 1.2.2 市场经济条件下的新贫困问题 在计划经济体制下,我国城市中除了无依无靠、无生活来源、无劳动能力的三无人员外,基本上不存在贫困群体,城市居民可以享受到许多国家给予的优惠,比如就业、上学、住房、医疗等福利待遇,通过户籍制度将农业人口与非农业人口区分开来,逐渐形成以国有、集体企事业单位为依托的城市经济体制。随着市场化和国有企业改革的进一步深化,大部分企业经营困难,经济效益下降,从而使职工的生活状况受到不同程度的影响。 目前,城市中的贫困人口主要集中在国有企业和集体单位,这在很大程度上是由于经济体制转轨和产业结构调整的结果,其中最为关键的因素就是国有企业与集体企业在转轨过程中普遍表现出对市场的不适应,造成了自身的经营困难,部分企业破产、倒闭,减发、停发职工工资,造成城市“新贫困群体”的出现。 从收入分配制度上来说,由于规范和调节收入分配和再分配的法律、法规、经济杠杆、行政措施等存在许多缺陷,从而导致了部分城市居民的收入非透明化、非制度化,同时由于对高收入群体的调节不力,对低收入群体又保护不足,使我国城市居民收入差距日益拉大,造成相对贫困现象。 2 当前中国非政府组织的发展 2.1 非政府组织的基本含义及基本特征 非政府组织是介于政府和企业之间不以盈利为目的,且具有正式组织形式,提供公共物品和公共服务的社会组织。 由于非政府组织是介于政府和企业之间的,因此它具有和政府与企业相区别的特性。美国约翰-霍普金斯大学莱斯特?萨拉蒙教授提出了著名的五特征法,只要是符合这5个特征的社会组织都

中国金融脆弱性的成因、表现及分析 查字典论文网论文频道一路陪伴考生编写大小论文,其中有开心也有失落。在此,又为朋友编辑了“中国金融脆弱性的成因、表现及分析”,希望朋友们可以用得着! 一、金融脆弱性的产生 金融脆弱性的概念产生于20世纪80年代初期,随着金融自由化、国际化进程的不 断深入,金融危机不断爆发并呈现出与以往不同的特征:金融动荡只发生在相对封闭的金融领域内,金融风波发生前宏观经济状况良好,金融动荡与实际经济的联系甚微。传统的从外部宏观经济角度来解释金融危机发生的原因越来越缺乏说服力,这迫使人们放弃传统的思维方式,从内因的角度即从金融制度自身来解释新形势下金融危机发生的根源。正是在这一背景下金融脆弱性概念应运而生,金融脆弱性一种趋于高风险的金融状态,泛指一切融资领域中的风险积聚,包括信贷融资和金融市场融资风险。金融脆弱性的主要表现为:短期债务与外汇储备比例失调、巨额经常项目逆差、预算赤字大、资本流入的组成中短期资本比例过高、汇率定值过高、货币供应量迅速增加、通货膨胀率持续显著高于历史平均水平、M2对官方储备比率变动异常、高利率等等。 金融脆弱性累积到一定程度如果不及时将其化解掉,最终将演变为金融危机。为了消除金融系统既有脆弱性,防止其累积到过高的水平,从而将金融脆弱性维持在一个较低的正常状态,保证整个金融体系的稳健运行是事关一国金融发展和金融安全的重要。 二、金融脆弱性的分析和研究 (一)货币市场上的脆弱性 明斯基从企业的角度研究,提出了“金融脆弱性假说”,认为由于存在经济周期,繁荣 时的利好现象使得贷款人和借款人都放松警惕,市场中高风险性贷款企业比重越来越大,繁荣之后的衰退引起违约和破产迅速扩散到整个金融体系,导致金融脆弱性增加并最终爆发金融危机,明斯基运用代际遗忘和竞争压力来解释金融危机频繁发生的根源,这种解释显然很难让人满意。格瑞克从银行角度提出了“安全边际说”,提出银行不恰当的评估方法——借款人的过去信用记录和其他银行的行为—来估价安全边界,是信贷市场脆弱性的主要原因。经济扩张使得投资预测错误很难被发现,借款人和银行家都变得很自信,安全边界就不断的被降低,产生了金融脆弱性。“安全边界说”告诫银行家不仅应该看过去,还应 该慎重的考虑未来预见事情的影响,如货币政策的变化等;这种学说也解释了现实生活中,出于经济危机之中的各金融机构受灾程度也不同。 (二)信息经济角度的研究

社会网络与贫困脆弱性 基于中国农村数据的实证分析 徐 伟 章 元 万广华 内容提要 近年来 贫困脆弱性 逐渐成为贫困研究领域内的一个前沿热点,由于它考虑风险冲击对家庭福利的影响而富有政策含义,所以受到了政策制定者的广泛关注,但是现有文献对它的决定因素的研究并不多,基于中国数据的实证研究则更少;本文利用来自中国农村的一个面板数据研究了农户的社会网络、家庭成员所承受的负向冲击以及它们之间的交互作用对于贫困脆弱性的影响,发现家庭的社会网络不仅能够直接降低贫困脆弱性,而且还能够通过抵消家庭成员所承受的负向冲击的影响而间接地降低贫困脆弱性。这些结论对于理解贫困脆弱性的决定因素以及社会网络对贫困脆弱性的影响具有重要意义。 关键词 贫困脆弱性 社会网络 风险冲击 引 言 近年来 贫困脆弱性 逐渐成为贫困研究领域内的一个前沿热点,由于它考虑了风险冲击对家庭福利的影响而富有政策含义,所以受到了研究者和发展中国家政策制定者的广泛关注,但是目前对于它的度量方法以及它的决定因素的研究都还很缺乏,基于中国数据的理论和实证研究则更少;所以,本文将首先基于一个来自中国农村的面板数据,利用一个相对比较准确的方法度量贫困脆弱性,然后考察农户拥有的社会网络和风险冲击以及它们之间的交互对于农户贫困脆弱性的影响。 对于贫困脆弱性的定义与度量,一种比较广泛的方法是将它作为对家庭未来福利的一种前瞻 性的反映,因为这种前瞻性能够有助于提前识别那些在未来可能会陷入贫困的家庭,从而可以帮助政府瞄准这些家庭以主动降低未来贫困的发生,所以这一方法就将风险与风险管理引入到了政策设计的核心。然而,经济学家们所面临的最大困难在于他们只能观察到家庭现在或过去的收入或消费水平,他们需要利用这些可观测到的信息来预测未来的贫困,并同时将未来的风险冲击和家庭应对风险冲击的能力等因素考虑在内。本文将运用CHNS 数据(China Health and Nutrition Su rvey)1989年、1991年和1993年的样本,用一个相对比较精确的度量方法和前两年的数据来预测出农户在1993年的贫困脆弱性并进行校正,然后实证分析它的决定因素以及农户所遭受的风险冲 122 感谢教育部人文社会科学重点研究基地2008重大项目 中国反贫困战略的转变:贫困脆弱性的视角 (项目号:08J JD790152)、上海 市重点学科建设项目(项目号:B101)的支持。

中国现在的绝对贫困人口分布呈现点(14.8万个贫困村)、片(特殊贫困片区,含城市)、线(沿边境贫困带)并存的特征,贫困群体呈现大进大出的态势。按照联合国人均消费1.2美元的贫困标准,我国还有1.5亿贫困人口,大体分布为农村贫困人口和城市贫困人口。 中国农村贫困人口的分布由散步逐步向某些具有明显地域特征的地域集中。同地理环境有极强的正相关性,进入21世纪,贫困人口大多数集中在我国山西、山西、甘肃、宁夏黄土高原干旱半干旱区和云南、广西、贵州喀斯特地貌地区。这些地区农业生产率低,生存条件恶劣,一直是中国农村贫困的一个主要原因。据国家统计局统计:贫困人口57%的所有收入仍然来自农业,贫困人口对农业有着严重的依赖性。此外,地理和自然条件的恶劣,对贫困的影响仍然很大。2005年,全国有一半以上的农村绝对贫困人口分布在西部地区,52%的人口分布在山区。伴随着我国经济的发展和国家扶贫政策的不断实施,绝对贫困人口的数量在不断减少,人力资本缺乏作为导致贫困的一个原因,它的地位变得越来越重要。也就是低教育的人口和健康状况不良的人口,贫困发生率要显著高于普通人口。 中国扶贫政策可分为三类,即开发式扶贫政策、社会保障政策和惠农政策。中国扶贫政策的突出特点,就是城乡扶贫长期采用双轨制的扶贫方式。开发式扶贫政策主要针对农村的贫困地区和贫困人口,侧重于生产性开发;社会保障政策至今主要以城镇贫困人口为主要对象。此外,惠农政策包括医疗、教育,税改等很多政策,主要不是针对贫困人口。而是采取了选择贫困县、贫困村的区域瞄准办法。贫困人口没有能从扶贫开发中同等受益,扶贫开发带来的好处更多地被贫困地区内部的中等甚至高收入家庭享用。部分扶贫项目的可持续性问题没有很好的解决,如信贷扶贫到户贷款的回收率很低。

摘要 随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大,虽然我国从未爆发过大规模的银行危机,但是我国商业银行面临的内外部环境日趋复杂,使得我国商业银行的稳定发展受到巨大考验。因此,对我国商业银行体系的脆弱性进行评价,尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价,找出我国商业银行的脆弱性的影响因素,对提高我国商业银行抵御风险能力,促进宏观经济和金融体系的稳定有重要意义。 商业银行作为一国金融体系的重要组成部分和现代经济及整个金融体系的核心,对一国金融体系的稳定发展起到重要作用;其脆弱性越来越受到关注,已成为金融领域的热点话题,针对如何增强商业银行的稳定性,各国学者都进行了深入的研究和探讨,并提出了很多的对策和建议。随着我国金融市场开放的节奏加快,外资银行的逐渐涌入,资本市场的放宽等,这些都对我国银行业的稳定性经营提出了更高的要求。因此,本文研究我国商业银行的脆弱性,从其脆弱性的表现入手,分析其产生的原因,并通过我国商业银行的脆弱性的比较研究,寻求其解决之道。 关键词:商业银行,脆弱性,比较研究,对策建议 引言 一、选题背景及研究目的 近些年来,金融经济和金融飞速发展,经济全球化和金融自由化对世界各国的经济发展起到了一定的促进作用,然而,金融的快速发展也带来了巨大的风险,尤其是上世纪90年代起,全球范围内的金融危机频发,如由美国次贷危机引发的2008年全球金融危机、欧美债务危机等。而大部分的金融危机均源起于银行危机。商业银行作为一国金融体系的重要组成部分,对一国金融体系的稳定发展起到重要作用。尤其是我国金融市场不够发达、融资结构较为单一的情况下,商业银行作为主要的融资渠道对我国经济的发展起到重要作用。然而,近年来随着影子银行的发展、地方政府融资平台贷款风险的凸显、利率市场化进程的加快,我国商业银行稳定性受到巨大冲击。 随着我国经济和金融的不断发展,改革开放的不断深入,我国商业银行也经历了较大的变革。上世纪80年代,我国实行银行转轨,然而却造成其产权不

我国农村贫困地区的现状 众所周知,随着“八七”扶贫攻坚计划即将完成,中国贫困地区的面貌已经发生了很大的变化。主要表现在中国农村贫困地区的绝对贫困人口已经基本脱贫,达到温饱生活的水平线,这是一个举世瞩目的功绩。同时,我们还应对目前贫困人口问题的现状有了更进一步的认识,才能实事求是地对待中国贫困人口问题,为消除贫困扫除人口障碍。从自然条件、生态环境和社会基础方面分析,中国农村贫困地区具有如下现状: (1)贫困地区自然条件恶劣,农业基础薄弱,抗御自然灾害的能力低。一遇天灾人祸,已经解决温饱的贫困户又会返贫。虽然国家目前没有统一完整的返贫数字和返贫率的统计,但根据曾毅在《反贫困与可持续发展》一书中指出广西一些贫困县的返贫率的计算估计。目前全国按最保守的10%左右的平均返贫率来算,应有1000万左右的返贫人口。还有农村非贫困地区的贫困人口,即未列入国家级贫困县的乡村,仍然存在着一个贫困阶层,尽管缺乏准确的统计数据,但若按照3.5%的保守比率计算,亦至少有2000多万。 (2)、人口增长过快,教育、卫生等基本社会服务水平太低。人口增长速度快,表现为农村贫困户新增人口的程度快和城镇贫困人口随着企业改革的深化而增加。根据“四普”资料,农村贫困地区的人口出生率多数高于全国平均水平。农村非贫困地区的贫困户的人口出生率和自然增长率也普遍高于全国平均水平。城镇贫困人口的增加还表现为另外一个特征,就是老年贫困人的出现。 我国贫困人口的素质低下,不是某一方面的低下,而是身体素质、文化素质和思想素质三个方面的全面低下。长期以来由于教育落后,农村贫困人口的文化素质一直偏低,有些地方整体平均文化程度还不足小学水平,远远低于全国平均水平。由于营养不良和近亲结婚,农村贫困人口的身体素质表现为传染病和遗传病的发生率较高。所以,总的来说贫困人口素质差,特别是贫困地区文盲率高是我国目前的人口素质现状。 (3)贫困人口结构不合理,分布急集中又零星。农村贫困人口分布有两个显著特点:一是集中性。全国农村贫困人口绝大部分集中在由国家和省、自治区政府分别确定的国家级和省级贫困县中。二是零星,位于贫困县之外的农村贫困人口零星地分布在广大农村地区。另外在我国大部分城镇都存在着由各种原因造

我国银行体系脆弱性的表现和防范 摘要:金融是现代经济的核心,银行是金融体系的核心,银行的稳定对经济的可持续发展至关重要。银行体系脆弱性不仅威胁到银行体系自身的生存与发展,而且也关系到我国金融发展与金融安全。因此本文从分析我国银行现有体系开始,着手在银行体系的脆弱性上,并进一步找出影响我国金融稳定的银行体系内部的脆弱点。同时结合现状提出一些治理措施,争取把我国银行建设成更加稳健的体系,这对于防范银行危机的发生具有重大的现实意义。 关键词:银行体系脆弱性金融创新 “银行脆弱性”的概念缘于“金融脆弱性”关于银行业金融机构稳定的研究主要是由“金融脆弱性假说”延伸而来。银行体系的脆弱性,是指银行体系在外部冲击的作用下,极易出现流动性困难、失去清偿力、从而最终陷入危机的一种性质,这是由银行以存款为主要资金来源,以贷款为重要资金运用方式所决定的. 一、我国银行体系现状 1.我国的银行体系在金融市场上占有主导地位 目前我国银行体系一家独大的主导地位造成了我国融资结构单一,国民经济对银行体系的过度依赖的特点。政府对银行的担保和过度的干预以及监管不力导致银行道德风险问题丛生,从而损害了银行部门的健康。由于非银行金融机构相对弱小,无力与银行机构抗衡,所以银行部门也就鲜有竞争对手,长期在金融市场上起着重要的、甚至是主导的作用。同时,在银行部门内部也同样缺乏竞争,往往是几家大的银行在存放款业务上处于垄断地位这一特点在许多金融市场不够发达的发展中国家中都存在。我国主体银行仍然存在产权结构单一,银行公司治理不够完善,经营管理水平亟待提高的问题。银行体系的产权制度及治理结构缺陷, 这种改革仅仅停留在浅层次的经营管理上,而没有触及到深层次的产权制度。 2.不良资产大量存在,使得资本充足率低下 不良资产是银行系统脆弱性的表现,也是我国银行体系脆弱性产生的重要原因。巨额不良资产的直接后果是国有商业银行较低的资本充足率和公众对银行信心的动摇。虽有国家信用作支撑。但巨额的数目如果一直居高不下,则会威胁到银行业及整个金融业的稳定和安全。 3. 面临的流动性风险的压力加大 上调存款准备金率、加息等紧缩性货币政策频繁出台,加上资本市场的分流效应,导致银行体系的流动性有所缩紧,银行业金融机构流动性水平呈现结构性差别,但整体流动性水平保持稳定,对银行业金融机构的总体经营无明显影响.在货币政策从紧,资本市场波动加剧的作用下,银行业金融机构资金的不稳定性也在增大。 4. 盈利能力有所欠缺,需要提高 一直以来,四大国有商业银行的盈利水平基本上呈现出种下降的趋势。虽然各家银行皆有盈利,但盈利一直在减少,资产收益率在逐年下降。 3银企信息不对称 我国银行体系脆弱性的产生与我国银行业面临的国有企业环境有很大关系, 在很大程度上国有企业危机转嫁给国有银行从而导致我国银行体系的脆弱性.国 有企业是国有商业银行的主要客户群体,国有企业与国有银行产权具有同质性, 同时,社会征信体系没有建立,银企信息不对称现象严重,加剧了企业道德风险 和逆向选择的可能性。银行将金借给企业,面临着贷款的逆向选择和道德风险问

中国金融脆弱性指标构建与分析 作者:天天论文网日期:2016-1-19 9:44:08 点击:2 [摘要]近年来,随着中国金融市场开放程度和市场化水平的提高,一系列金融风险随之而来并以空前的趋势威胁着中国金融安全,金融体系脆弱性检测指标构建的研究却并未随着中国国情的变化而适时更新。本文首先简要介绍了国内外对于金融脆弱性的理论研究和指标选取,然后详细阐述了金融脆弱性定量指标构建和设计,最后运用1991—2013 年的数据对中国金融脆弱性状况作了初步判断,并提出相关建议。 [关键词]金融脆弱性; 核心指标集; 综合指标; 自贸区 一、引言金融自由化不断加深的1980 年代初期,金融危机频频爆发在宏观经济状况良好的国家,传统研究的经济基本面因素难以解释这种新形势下金融危机爆发的根源。在这种情况下,由1963 年H. P.明斯基在《大危机会再次发生吗》提出的“金融不稳定性假说”,衍化为其在1982 年详细阐释的“金融脆弱性”概念,并引起广泛关注。 随着后续研究的深入,“金融脆弱性”的概念日趋流行,但对于金融脆弱性的定义和分类依然存在着很大分歧。大体可归纳为以下几种观点: I. P.戴维斯( 1988 年) 把金融脆弱性看作是金融市场上的一种冲击,它可以使金融市场的价格和流量发生无法预估的变化,从而导致金融公司存在破产倒闭的风险,这种风险的不断扩大蔓延又会造成金融体系融资能力的削弱。但其实际上只是从现象上描述了金融脆弱性,并未反映金融脆弱性之本质。米·阿格利塔( 2002 年) 则是选择从金融活动主体行为的角度来说明金融脆弱性,他把金融脆弱性看作微观经济行为与受这种行为影响的宏观经济状况之间的特殊关系,但仍未反映金融脆弱性之本质。 当前被认可较多的金融脆弱性理论来自于本概念提出者H. P.明斯基的《金融体系内在脆弱性假说》一书,他认为金融脆弱性是金融体系所内生的,金融业本身的高负债经营导致了金融体系的内在脆弱性。这一概念后来被广泛认可为狭义上的金融脆弱性。相应地,国内金融专家黄金老( 2001 年) 提出了广义金融脆弱性的定义,他在重视金融脆弱性的内在特性的同时,将外在冲击纳入考虑范围之内,认为金融脆弱性是一种高负债、高风险的状态,是融资领域中的风险集聚[1]。而伍志文( 2002 年) 从金融制度学的角度解释金融脆弱性,认为金融脆弱性是金融制度的结构不平衡导致风险集聚从而使金融体系的部分或全部功能丧失的一种状态,主要体现在金融市场、金融组织和金融监管这三个金融制度的子系统上[2]。 随着中国金融改革的不断深化,以及资本市场开放程度和市场化程度的不断提高,虽然国内金融系统并未出现内因所致的金融危机,但近年来中国金融体系潜在不稳定现象愈发增多,金融风险不断积聚。无论是2008 年全球金融危机爆发以来温州中小企业和P2P 公司、资产管理公司企业主跑路事件,还是“钱荒”以及2015 年股票市场的剧烈波动,都展现出中国金融生态和市场环境正面临着此前并未经历过的发展机遇及潜在风险。 2011 年,国际货币基金组织( IMF) 和世界银行首次发起针对于中国金融部门现状的金融部门评估项目( FSAP) ,指出中国总体金融体系较为稳定,但金融脆弱性正在逐渐增加。目前,学术界尚未就系统性金融风险、金融周期和金融不稳定等概念假说达成明确一致__的认识,这为刻画金融风险衍化过程和金融不稳定状态带来了极大的挑战及设计难度。然而,构建出一套合理的指标体系评估近年来中国金融脆弱性,对于监管和把握整体经济环境都有着重要的现实价值及政策意义。本文尝试基于影子银行规模不断扩大、资本市场逐渐开放的国情现状,综合完善国内外现有金融脆弱性指标体系研究,设计了较为科学可行的金融脆弱性评估指标体系,初步对1991—2013 年的中国金融系统脆弱性进行综合判断,并根据中国金融改革的进程,提出中国自由贸易试验区的建设中应该重视金融脆弱性程度,稳健完善自贸区金融预警体系。 二、金融脆弱性指标体系构建范式回顾金融脆弱性指标体系构建的核心就是通过多种经济金融变量的选择和组合来反映影响金融脆弱性的因素,这就需要一系列的经济金融指标来实现有效度量。