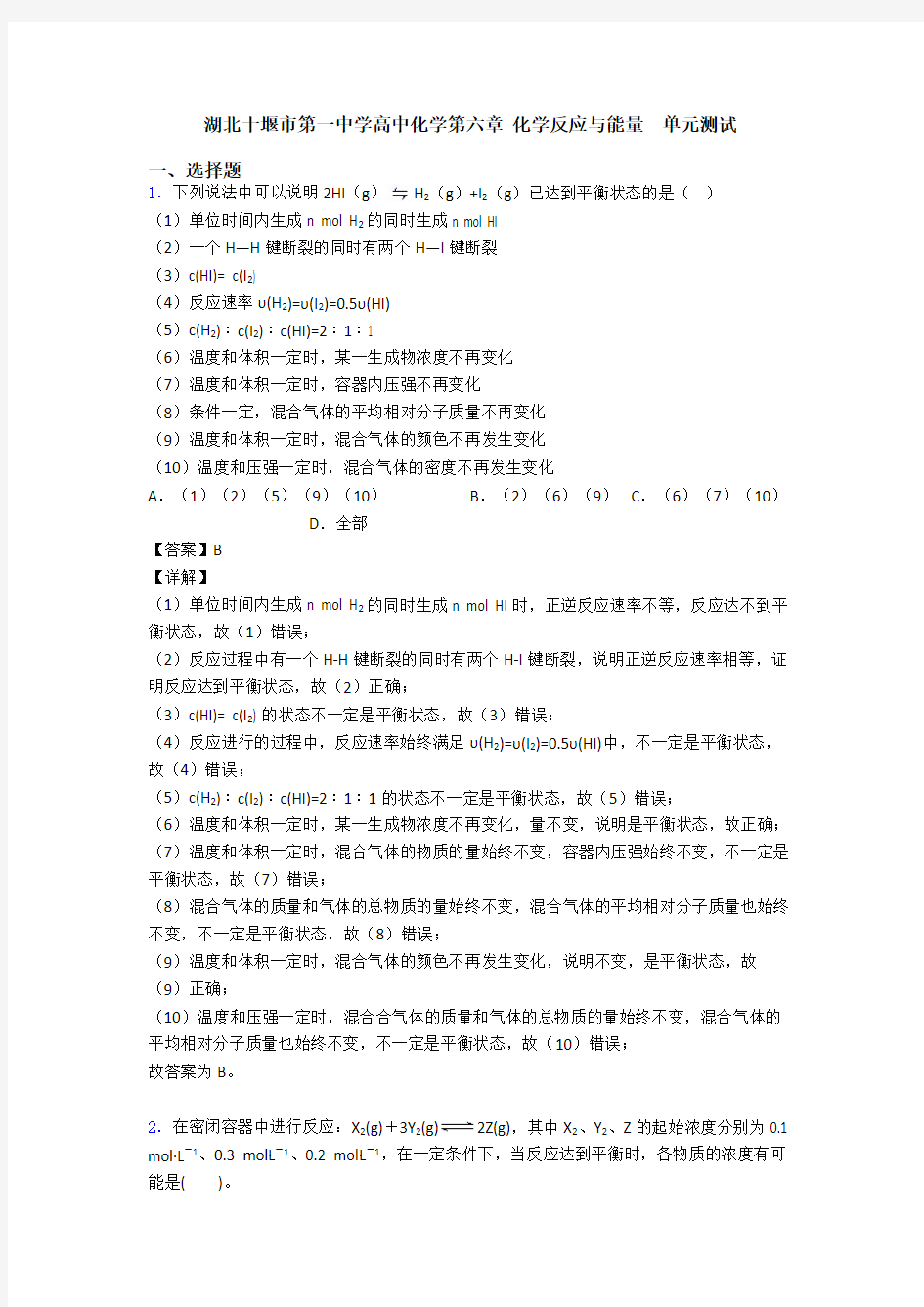

湖北十堰市第一中学高中化学第六章化学反应与能量单元测试

一、选择题

1.下列说法中可以说明2HI(g)H2(g)+I2(g)已达到平衡状态的是()

(1)单位时间内生成n mol H2的同时生成n mol HI

(2)一个H—H键断裂的同时有两个H—I键断裂

(3)c(HI)= c(I2)

(4)反应速率υ(H2)=υ(I2)=0.5υ(HI)

(5)c(H2)∶c(I2)∶c(HI)=2∶1∶1

(6)温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化

(7)温度和体积一定时,容器内压强不再变化

(8)条件一定,混合气体的平均相对分子质量不再变化

(9)温度和体积一定时,混合气体的颜色不再发生变化

(10)温度和压强一定时,混合气体的密度不再发生变化

A.(1)(2)(5)(9)(10)B.(2)(6)(9)C.(6)(7)(10)

D.全部

【答案】B

【详解】

(1)单位时间内生成n mol H2的同时生成n mol HI时,正逆反应速率不等,反应达不到平衡状态,故(1)错误;

(2)反应过程中有一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂,说明正逆反应速率相等,证明反应达到平衡状态,故(2)正确;

(3)c(HI)= c(I2) 的状态不一定是平衡状态,故(3)错误;

(4)反应进行的过程中,反应速率始终满足υ(H2)=υ(I2)=0.5υ(HI)中,不一定是平衡状态,故(4)错误;

(5)c(H2)∶c(I2)∶c(HI)=2∶1∶1的状态不一定是平衡状态,故(5)错误;

(6)温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化,量不变,说明是平衡状态,故正确;(7)温度和体积一定时,混合气体的物质的量始终不变,容器内压强始终不变,不一定是平衡状态,故(7)错误;

(8)混合气体的质量和气体的总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量也始终不变,不一定是平衡状态,故(8)错误;

(9)温度和体积一定时,混合气体的颜色不再发生变化,说明不变,是平衡状态,故(9)正确;

(10)温度和压强一定时,混合合气体的质量和气体的总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量也始终不变,不一定是平衡状态,故(10)错误;

故答案为B。

2.在密闭容器中进行反应:X 2(g)+3Y2(g)2Z(g),其中X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1 mol·L-1、0.3 mol·L-1、0.2 mol·L-1,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度有可能是()。

A.c(Z)=0.5 mol·L-1B.c(Y2)=0.5 mol·L-1

C.c(X2)=0.2 mol·L-1D.c(Y2)=0.6 mol·L-1

【答案】B

【详解】

若反应向正反应进行,假定完全反应,则:

X 2(g)+3Y2(g)2Z(g)

起始量(mol/L) 0.1 0.3 0.2

变化量(mol/L) 0.1 0.3 0.2

平衡量(mol/L) 0 0 0.4

若反应逆反应进行,假定完全反应,则:

X 2(g)+3Y2(g)2Z(g)

起始量(mol/L) 0.1 0.3 0.2

变化量(mol/L) 0.1 0.3 0.2

平衡量(mol/L) 0.2 0.6 0

由于为可逆反应,物质不能完全转化,所以平衡时浓度范围为0<c(X2)<0.2,0<c

(Y2)<0.6,0<c(Z)<0.4,B正确、ACD错误;

答案选B。

【点晴】

化学平衡的建立,既可以从正反应开始,也可以从逆反应开始,或者从正逆反应开始,不论从哪个方向开始,物质都不能完全反应,利用极限法假设完全反应,计算出相应物质的浓度变化量,实际变化量小于极限值,解答的关键是利用可逆反应的不完全性,运用极限假设法解答。

3.完全燃烧一定质量的无水乙醇,放出的热量为Q,已知为了完全吸收生成的二氧化碳,消耗掉8mol?L-1的氢氧化钠溶液50mL,则1mol无水乙醇的燃烧放出的热量不可能是A.10Q B.10Q~5Q C.大于10Q D.5Q

【答案】C

【详解】

n(NaOH)=0.05L×8mol/L=0.4mol,则由CO2~2NaOH~Na2CO3,可知n(CO2)

=0.2mol,则n(C2H6O)=0.5×n(CO2)=0.1mol,放出的热量为Q,所以1mol乙醇完全燃烧放出的热量为10Q,由CO2~NaOH~NaHCO3可知,n(CO2)=0.4mol,则n(C2H6O)=0.5×n(CO2)=0.2mol,放出的热量为Q,所以1mol乙醇完全燃烧放出的热量为5Q,若二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸氢钠和碳酸钠的混合物,则乙醇燃烧放出的热量介于5Q~10Q之间,所以选项C不符合;故答案选C。

4.电动汽车以锂电池提供动力,锂电池技术已经成为汽车研究的前沿科技。某锂电池的电

放电

Li3NiCoMnO6,下列说法正确的是

池反应为:xLi+Li 3-x NiCoMnO6

充电

A.该电池的充、放电过程互为可逆反应

B .充电时主要为化学能转化为电能

C .放电过程中,Li +向电池的正极移动

D .充电时,电池上标有“-”的电极与外接电源正极相连 【答案】C 【详解】

A .对电池充电是在外接电源的情况下,使其逆向进行,而放电是在没有外接电源的情况下自发进行的,二者进行的条件不同,充、放电也不是同时发生的,所以二者不是可逆反应,故A 错误;

B .充电时,电能转化为化学能,故B 错误;

C .原电池放电过程中,电池内部的阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,所以Li +向电池的正极移动,故C 正确;

D .充电时,电池上标有“-”的电极与外接电源负极相连,故D 错误。 答案为C 。

5.对于反应aA+bB =dD+eE ,该化学反应速率定义为v =

()v A a

=

()v B b

=

()v D d

=

()v E e

。式中

v (X)指物质X=(X=A 、B 、C 、D)的反应速率,a 、b 、d 、e 是化学计量数。298k 时,测得溶液中的反应H 2O 2+2HI =2H 2O+I 2在不同浓度时化学反应速率v 见下表:

A .实验1、2中,22(H O )v 相等

B .将浓度均为-10.200mol L ?的22H O 溶液和HI 溶液等体积混合,则

-110.0304mol L s v -=??

C .v 与“HI 和22H O 浓度的乘积”的比值为常数

D .实验4中,反应5s 后22H O 浓度减少了10.0760mol L -? 【答案】C 【详解】

A .实验2中c (HI)>实验1中c (HI),故实验2的v (H 2O 2)大于实验1,故A 项说法错误;

B .将浓度均为0.200 mol?L -1的H 2O 2溶液和HI 溶液等体积混合后,c (H 2O 2)=c (HI)=0.100mol?L -1,则v =0.00760 mol?L -1?s -1,故B 项说法错误;

C .实验1:()()22HI H O v c c =0.00760

0.10.1

?=0.76,实验2:

()()22HI H O v c c =0.01520.20.1?=0.76,实验3:()()22HI H O v c c =0.0228

0.30.1?=0.76,实验4:

()()22HI H O v c c =0.0152

0.10.2

?=0.76,因此v 与“HI 和H 2O 2浓度的乘积”的比值为常数,故C

项说法正确;

D .v (H 2O 2)表示的是平均化学反应速率,因此无法计算反应5s 后H 2O 2的浓度变化,故D 项说法错误;

综上所述,说法正确的是C 项,故答案为C 。

6.如图a 为在恒温恒容密闭容器中分别充入X 、Y 、Z 三种气体,一定条件下发生反应,各物质浓度随时间的变化。若从t 2开始,每个时刻只改变一个且不同的条件,物质Z 的正、逆反应速率随时间变化如图b 。下列说法不正确的是( )

A .0~t 1内X 与Y 的平均反应速率之比为3∶2

B .该反应中Z 一定为产物

C .该反应的正反应为放热反应

D .t 2时刻改变的条件可能是压强或催化剂 【答案】C 【分析】

t 1~t 2阶段、t 2~t 3阶段与t 4~t 5阶段正逆反应速率都相等,每个时刻只改变一个且不同的条件,t 2~t 3阶段与t 4~t 5阶段反应速率加快且平衡不移动,说明分别是使用了催化剂和加压,则反应前后气体体积不变,0~t 1时,X 减少0.09mol/L ,Y 增大0.06mol/L ,所以Z 一定是生成物,且生成0.03mol/L ,t 3~t 4阶段改变的条件只能是降低反应温度,平衡逆向移动,说明正反应吸热,以此分析解答。 【详解】

A. 0~t 1min 内X 与Y 的平均反应速率之比等于物质的量浓度的变化量之比,即为:(0.15-0.06)mol/L ∶(0.11-0.05)mol/L=3∶2,故A 正确;

B. 由上述分析可知,Z 一定是生成物,故B 正确;

C. 由上述分析可知,t 3~t 4阶段改变的条件只能是降低反应温度,平衡逆向移动,说明正反应吸热,故C 错误;

D. t 1~t 2阶段、t 2~t 3阶段与t 4~t 5阶段正逆反应速率都相等,每个时刻只改变一个且不同的条件,t 2~t 3阶段与t 4~t 5阶段反应速率加快且平衡不移动,说明分别是使用了催化剂和

加压,也说明了该反应前后气体体积不变,故D正确;

答案选C。

7.锌—空气电池(原理如右图)适宜用作城市电动车的动力电源。该电池放电时Zn转化为ZnO。该电池工作时下列说法正确的是

A.氧气在石墨电极上发生氧化反应

B.该电池的负极反应为Zn+H2O-2e-=ZnO+2H+

C.该电池放电时OH-向Zn电极移动

D.若Zn电极消耗6.5 g,外电路转移0.1 mol e-

【答案】C

【详解】

A.氧气得电子发生还原反应,故A错误;

Zn-2e+2OH=ZnO+H O,故B错B.锌作负极,碱性条件下,负极上电极反应式为:--

2

误;

C.原电池工作时,溶液中的阴离子向负极移动,即OH-向Zn电极移动,故C正确;D.若Zn电极消耗6.5 g,外电路转移0.2 mol e-,故D错误;

故选:C。

8.钠离子电池具有资源广泛、价格低廉、环境友好、安全可靠的特点,特别适合于固定式大规模储能应用的需求。一种以Na2SO4水溶液为电解液的钠离子电池总反应为:

NaTi2(PO4)3 +2Na2NiFe II (CN)6 Na3Ti2(PO4)3 +2NaNiFe III(CN)6(注:其中P的化合价为

+5,Fe的上标II、III代表其价态)。下列说法不正确的是

A.放电时NaTi2(PO4)3在正极发生还原反应

B.放电时负极材料中的Na+脱离电极进入溶液,同时溶液中的Na+嵌入到正极材料中C.充电过程中阳极反应式为:2NaNiFe III(CN)6+2Na++2e-=2Na2NiFe II (CN)6

D.该电池在较长时间的使用过程中电解质溶液中Na+的浓度基本保持不变

【答案】C

【详解】

A.由题意可知放电时负极为2Na2NiFe II(CN)6- 2e-=2NaNiFe III(CN)6+ 2Na+,Na2NiFe II(CN)6失电子被氧化发生氧化反应,正极为:2NaTi2(PO4)3+2Na++2e-=Na3Ti2(PO4)3,NaTi2(PO4)3得电子被还原发生还原反应,故A项正确;

B.放电时负极材料中的Na+脱离电极进入溶液,同时溶液中的Na+嵌入到正极材料中,B项正确;

C.充电过程中阴极极反应式为:2NaNiFe III(CN)6+2Na++2e-=2Na2NiFe II(CN)6,阳极:

Na3Ti2(PO4)3-2e-=2NaTi2(PO4)3+2Na+,故C项错误;

D.该电池在较长时间的使用过程中电解质溶液中Na+的浓度基本保持不变,D项正确;

本题选C。

9.下列反应属于放热反应的是

A.氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应

B.能量变化如图所示的反应

C.化学键断裂吸收的热量比化学键生成放出的热量多的反应

D.燃烧反应和中和反应

【答案】D

【分析】

反应物总能量大于生成物总能量,或反应物断键吸收的能量小于生成物成键放出的热量,该反应为放热反应,据此进行分析。

【详解】

A项,氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应属于吸热反应,故A不选;

B项,生成物的总能量比反应物的总能量大,为吸热反应,故B不选;

C项,化学键断裂吸收的热量比化学键生成放出的热量多的反应为吸热反应,故C不选;D项,可燃物的燃烧以及酸碱中和反应都属于放热反应,故D可选;

故答案选D。

10.可逆反应2NO 22NO+O2在恒容密闭容器中进行,下列情况达到平衡状态的是

①单位时间内生成n mol O2的同时生成2n mol NO2

②混合气体的平均相对分子质量不再改变

③NO2、NO、O2的反应速率之比为2∶2∶1

④混合气体的颜色不再改变

⑤混合气体的密度不再改变

A.①②④B.②③⑤C.①②⑤D.①②④⑤

【答案】A

【分析】

根据平衡状态的两个重要特征来判断:(1)v(正)=v(逆);(2)混合物中各组成成分的百分含量不变。

【详解】

①单位时间内生成n mol O2的同时生成2n mol NO2,符合特征(1),正确;

②该反应前后气体的化学计量数之和不相等,当达到平衡时,气体的物质的量不变,则混

合气体的平均摩尔质量不再改变,正确;

③用NO 2,NO ,O 2表示的反应速率的比为2:2:1的状态,说明了反应中各物质的转化量的关系,不符合,错误;

④NO 2是红棕色气体,颜色不变时说明NO 2的浓度保持不变,符合特征(2),正确; ⑤在恒容密闭容器中,该体系的ρ始终保持不变,不能说明是否达到平衡状态,错误; 答案选A 。

11.一定温度下,10L0.40mol/L 的22H O 溶液发生催化分解,不同时刻测得生成2O 的体积(已折算为标准状况下)如表所示:

下列说法不正确的是(溶液体积变化忽略不计)( ) A .0~4min 内的平均反应速率()()22H O 0.0384mol/L min v =? B .6~10min 内的平均反应速率()()22H O 0.0384mol/L min v

A .22H O 分解的化学方程式为2H 2O 2

催化剂

O 2↑+H 2O ,0~4min 内反应生成

()17.2L 0.768mol 氧气,消耗22H O 的物质的量为1.536mol ,平均反应速率

()()22 1.536mol

H O 0.0384mol /L min 10L 4min

v =

=??,A 项正确;

B . 随着反应的进行,22H O 的浓度减小,反应速率减慢,6~10min 的平均反应速率

()()22H O 0.0384mol /L min c

C . 反应至6min 时,()2V O =22.4L(1mol 氧气),结合2H 2O 2

催化剂

O 2↑+H 2O ,消耗的

22H O 为2mol ,剩余22H O 为10L ×0.40mol/L -2mol=2mol ,易知反应至6min 时,

()22H O 0.20mol /L c =,C 项错误;

D . 反应至6min 时,22H O 分解了2mol

50%10L 0.4mol /L

=?,D 项正确;

故选C 。

12.在一定条件下,将3 mol A 和1 mol B 两种气体混合于固定容积为2 L 的密闭容器中,发生如下反应:3A(g)+B(g)

x C(g)+2D(g)。2 min 末该反应达到平衡,生成0.8 mol D ,

并测得C 的浓度为0.8 mol·L -

1。下列判断错误的是( ) A .x =4 B .2 min 内B 的反应速率为0.1 mol·(L·min)-1

C .混合气体密度不变,则表明该反应已达到平衡状态

D .B 的转化率为40%

【答案】C 【解析】 【详解】

根据化学平衡三段式列式计算,平衡时C 的浓度为0.8 mol·

L -

1,物质的量为1.6mol 3A (g )+B (g ) xC (g )+2D (g )

起始量(mol ) 3 1 0 0 变化量(mol ) 1.2 0.4 1.6 0.8 平衡量(mol ) 1.8 0.6 1.6 0.8 依据上式分析计算:

A 、根据浓度变化量之比等于化学计量数之比可知x=4,故A 正确;

B 、2min 内B 的反应速率=0.4mol/(2L·2min)=0.1 mol·(L·min)-1,故B 正确;

C 、反应前后气体总质量不变,混合气体密度不变,不能表明该反应已达到平衡状态,故C 错误;

D 、 B 的转化率=0.4mol/1mol=0.4,即 B 的转化率为40%,故D 正确;故选C . 【点睛】

本题考查化学平衡的有关计算、转化率的有关计算、平衡状态的判断等,难度中等,注意平衡状态的判断,选择判断的物理量应随反应发生变化,该物理量不再变化,说明到达平衡。解题关键:依据化学平衡的三段式计算进行分析,结合题中各量列式计算判断;A 、利用物质的量之比等于化学计量数之比计算x 的值;B 、根据平衡浓度的变化量求出速率;C 、容器的容积不变,混合气体的质量不变,密度不变,不能判断是否达到平衡。D 、利用转化率定义计算。

13.在一绝热(不与外界发生热交换)的恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)

C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的有( )个 ①容器内温度不变 ②混合气体的密度不变 ③混合气体的压强不变 ④混合气体的平均相对分子质量不变 ⑤C(g)的物质的量浓度不变

⑥容器内A 、C 、D 三种气体的浓度之比为2:1:1 ⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零 ⑧单位时间内生成n mol D ,同时生成2n mol A A .4 B .5

C .6

D .7

【答案】C

【详解】

①该容器为绝热容器,容器内温度不变,说明正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态;

②由于B呈固态,根据质量守恒定律,建立平衡过程中气体的总质量增大,恒容容器中混合气体的密度增大,达到平衡时混合气体总质量不变,混合气体的密度不变,混合气体的密度不变能说明反应达到平衡状态;

③该反应反应前后气体分子数不变,建立平衡过程中混合气体分子总物质的量始终不变,由于是绝热容器,建立平衡过程中容器温度变化,混合气体压强发生变化,达到平衡时温度不变,混合气体压强不变,混合气体的压强不变说明反应达到平衡;

④由于B呈固态,根据质量守恒定律,建立平衡过程中气体的总质量增大,混合气体分子总物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量增大,达到平衡时混合气体总质量不变,混合气体的平均相对分子质量不变,混合气体的平均相对分子质量不变说明反应达到平衡状态;

⑤C(g)的物质的量浓度不变是化学平衡的特征标志,说明反应达到平衡状态;

⑥达到平衡时A、C、D的浓度保持不变,但不一定等于2:1:1,A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1时反应不一定达到平衡状态;

⑦某时刻υ(A)=2υ(C)且不等于零,没有指明是正反应速率,还是逆反应速率,不能说明反应达到平衡状态;

⑧单位时间内生成n mol D一定消耗2n mol A,同时生成2n mol A,A的浓度不变说明反应达到平衡状态;

能说明反应达到平衡状态的有①②③④⑤⑧,共6个,答案选C。

【点睛】

本题考查化学平衡的标志,化学平衡的标志是:逆向相等,变量不变。“逆向相等”指达到平衡时同一物质表示的正、逆反应速率相等,说明反应达到了平衡状态;“变量不变”指可变物理量不变是平衡的标志,不变物理量不变不能作为平衡的标志。注意本题中的B呈固态以及容器为绝热容器。

14.一定条件下,通过下列反应可以制备特种陶瓷的原料MgO, MgSO3(s) +

CO(g)MgO(s) + CO 2(g) +SO2(g) △H>0。该反应在恒容的密闭容器中达到平衡后,若仅改变图中横坐标x的值,重新达到平衡后,纵坐标y随x变化趋势合理的是

选项x y

A温度容器内混合气体的密度

B CO的物质的量CO2与CO的物质的量之比

C SO2的浓度平衡常数K

D MgSO4的质量(忽略体积)CO的转化率

A.A B.B C.C D.D

【答案】A

【详解】

A、△H>0,升高温度,平衡正向移动,二氧化碳浓度增大,混合气体的密度增大,故A 正确;

B、

[]

[]2

CO

k

CO

= , 平衡常数只与温度有关,温度不变常数不变,增加CO的物质的量, CO2

与CO的物质的量之比不变,故B错误;

C、平衡常数只与温度有关,温度不变常数不变,故C错误;

D、MgSO4是固体,增加固体质量,平衡不移动, CO的转化率不变,故D错误;

答案选A。

15.根据反应KMnO4+FeSO4+H2SO4→MnSO4+Fe2(SO4)3+K2SO4+H2O(未配平)设计如下原电池,其中甲、乙两烧杯中各物质的物质的量浓度均为1 mol·L-1,溶液的体积均为200 mL,盐桥中装有饱和K2SO4溶液。下列说法不正确的是( )

A.石墨b是原电池的负极,发生氧化反应

B.忽略溶液体积变化,Fe2(SO4)3浓度变为1.5 mol/L,则反应中转移的电子为0.1 mol C.甲烧杯中的电极反应式:MnO4-+5e-+8H+=Mn2++4H2O

D.电池工作时,盐桥中的K+向甲烧杯中移动

【答案】B

【详解】

A. 在乙池中,Fe2+-e-=Fe3+,则石墨b是原电池的负极,发生氧化反应,A正确;

B. Fe2(SO4)3浓度变为1.5 mol/L,则反应生成的Fe2(SO4)3为0.5 mol/L ×0.2L=0.1mol,由Fe2+生成的Fe3+为0.2mol,则反应中转移的电子为0.2mol,B错误;

C. 甲烧杯中,MnO4-得电子转化为Mn2+,电极反应式为MnO4-+5e-+8H+=Mn2++4H2O,C 正确;

D. 电池工作时,甲烧杯中阳离子减少,所以盐桥中的K+向甲烧杯中移动,D正确。

故选B。

16.对于可逆反应4NH3+5O 24NO+6H2O(g),下列叙述正确的是()

A.达到平衡状态,2 v正(NH3)= 3v逆(H2O)

B.单位时间内生成x mol NO的同时,消耗x mol NH3,则反应达到平衡状态

C.达到化学平衡时,若增加容器体积,则正反应速率减小,逆反应速率增大

D.反应达到平衡时,反应物的转化率一定小于100%

【答案】D

【详解】

A. 反应处于平衡状态时,不同物质表示正逆反应速率之比等于化学计量数之比为正反应速率之比,2 v正(NH3)= 3v逆(H2O),不能说明该反应到达平衡状态,A项错误;

B. 若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,都表示反应向正向进行,反应自始至终都是1:1,不能说明到达平衡,B项错误;

C. 达到平衡时,若减小容器体积,压强增大,正逆反应速率都增大,C项错误;

D. 可逆反应进行不到底,达到平衡时,反应物的转化率一定小于100%,D项正确;

答案选D。

17.硝酸工业生产中常用纯碱溶液吸收排出的氮氧化物废气,废气中只含有NO、NO2两种气体。将一定量废气通入到足量的Na2CO3溶液中被完全吸收,溶液中生成的NO3-、NO2-两

种离子的物质的量与废气中NO2的物质的量分数x2

2

n(NO)

[x=]

n(NO)+n(NO)变化关系可用图所示。已知溶液中可发生以下两个反应:

①NO+NO2+Na2CO3=2NaNO2+CO2;

②2NO2+Na2CO3=NaNO2+NaNO3+CO2

下列说法正确的是

A.图中线段a表示NO3-离子

B.随x值增大,溶液中n(NO3-)+n(NO2-)增大

C.x=0.6时,反应中可收集到标准状况下CO2 44.8 L

D.若测得所得溶液中n(NO3-)为0.5 mol,则x值为0.75

【答案】D

【分析】

由方程式和图象可知,NO单独不能被吸收:

①当NO和NO2混合气体被NaOH溶液恰好完全吸收,满足n(NO2):n(NO)=1,即x=0.5,此时只生成NO2-,n(NO3-)=0,n(NO2-)=2mol,所以a曲线表示NO2-离子、b曲线表示NO3-

离子;

②当气体只有NO2时,即x=1,发生反应2NO2+Na2CO3═NaNO2+NaNO3+CO2,此时生成

n(NO3-)=n(NO2-)=1mol;

③由x=0.5和x=1可知,一定量废气中n(NO2)≥n(NO),并且n(NO2)+n(NO)=2mol,生成

n(NO3-)+n(NO2-)=2mol;

④反应NO+NO2+Na2CO3═2NaNO2+CO2和2NO2+Na2CO3═NaNO2+NaNO3+CO2均有

n(N)=2n(C),即n(NO2)+n(NO)=2n(CO2)=2mol,所以n(CO2)=1mol;

综上可知:2mol废气通入到足量的Na2CO3溶液中被完全吸收,即n(NO2)≥n(NO),生成

n(NO3-)+n(NO2-)=2mol;n(CO2)=1mol;a曲线表示NO2-离子、b曲线表示NO3-离子。

【详解】

A.当x=0.5时,只发生反应NO+NO2+Na2CO3═2NaNO2+CO2,n(NO3?)=0,n(NO2?)=2mol,所以a曲线表示NO2?离子、b曲线表示NO3?离子,故A错误;

B.当x=0.5时,只生成NO2?,n(NO2?)=2mol;当x=1只发生反应

2NO2+Na2CO3═NaNO2+NaNO3+CO2,此时生成n(NO3?)=n(NO2?)=1mol,根据N原子守恒可知混合气体的总的物质的量为2mol,即溶液中n(NO3?)+n(NO2?)不变、始终等于2mol,故B

错误;

C.由于废气中n(NO2)?n(NO),并且n(NO2)+n(NO)=2mol,根据反应①②可知

n(NO2)+n(NO)=2n(CO2)=2mol,即n(CO2)=1mol,标准状况下体积为22.4L,故C错误;D.设n(NO2)=a,n(NO)=b,则a+b=2mol,发生反应①余下NO2的物质的量为(a?b)mol,发生反应②生成n(NO3?)=0.5(a?b)=0.5 mol,即a?b=1mol,联立方程组解得a=1.5mol,

b=0.5mol,废气中NO2的物质的量分数x=1.5mol

2mol

×100%=75%,故D正确;

答案选D。

18.一定温度、体积的密闭容器中,可逆反应A(s)+3B(g)2C(g)达到平衡时,下列说法能判断该反应达到平衡的是()

①C的生成速率和C的分解速率相等

②单位时间内生成amolA,同时生成3amolB

③混合气体的密度不再变化

④混合气体的总压强不再变化

⑤A、B、C物质的量之比为1∶3∶2

⑥混合气体的平均相对分子质量不变

⑦容器中C的体积分数不变

A.②④⑤⑦B.①③④⑥⑦C.①④⑥⑦D.①③④⑤

【答案】B

【分析】

化学反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,且不等于0,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不发生变化,以此进行判断,得出正确结论。

【详解】

针对于可逆反应:A (s )+3B(g)?

2C(g); ①C 的生成速率与C 的分解速率相等,故正逆反应速率相等,故①正确;

②单位时间内a mol A 生成是逆反应,同时3a molB 是逆反应,未体现正与逆的关系,故②错误;

③密度=

m

V

,气体的总质量会变,体积不变,故气体密度不再变化可作为判断是否达到平衡状态的依据,故③正确;

④反应前后气体的体积不等,故混合气体的总压强不再变化可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故④正确;

⑤平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故A 、B 、C 的物质的量比为1:3:2不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故⑤错误;

⑥平均相对分子质量=

m

n

,反应向右进行时,气体的总质量增大,总物质的量变小,故混合气体的平均相对分子质量不变可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故⑥正确;

⑦容器中C 的体积分数不变,说明各物质的量不变,达平衡状态,故⑦正确;说法正确的是①③④⑥⑦; 故答案选B 。 【点睛】

作为达到化学平衡状态的标志,该量必须是变量,当变量不变,则反应达到平衡。

19.在一定温度时,将1 mol A 和2 mol B 放入容积为5L 的某密闭容器中发生如下反应:

()()()()A s 2B g C g 2D g ++,经5min 后,测得容器内B 的浓度减少了

10.2mol L -?,则下列叙述错误的是( )

A .在5 min 内,该反应用C 的浓度变化表示的反应速率为110.02mol L min --??

B .在5 min 时,容器内D 的浓度为10.2mol L -?

C .该可逆反应未达限度前,随反应的进行,容器内压强逐渐增大

D .5 min 时,容器内气体总的物质的量为3 mol 【答案】D 【详解】

A. -1

-1-1(B)0.2mol L (B)0.04mol L min 5min

c v t ??===???,则在5 min 内,该反应用C 的浓

度变化表示的反应速率-1-1-1-111

(C)(B)0.04mol L min 0.02mol L min 22

v v ==???=??,A 正确;

B. 由化学方程式知,相同时间内B 的浓度减少值等于D 的浓度增加值,则在5 min 时,容器内D 的浓度为10.2mol L -?,B 正确;

C. ()()

()()A s 2B g C g 2D g ++正方向是气体分子数目增加的反应,则该可逆反应未

达限度前,随反应的进行,容器内气体的物质的量逐步增加,则压强逐渐增大,C 正确;

D. A(s)+2B(g)=C(g)+2D(g)

1200221-x 2-22x x x x x x x

起始(mol)转化(mol)5分时(mol)5min 后,测得容器内B 的浓度减少了10.2mol L -?,则-1

(B)(B)0.2mol L 5L 1mol n c V ?=??=??=,2x =1mol ,x =0.5mol ,则

5 min 时,容器内气体总的物质的量为2-2x +x +2x =2.5 mol ,D 错误; 答案选D 。

20.1mol X 气体跟a mol Y 气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X (g ) + aY (g )

bZ (g ),反应达到平衡后,测得X 的转化率为50% 。而且,在同温同压下还测得

反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,则a 和b 的数值可能是 A .a=l ,b=2 B .a=2,b=1

C .a=2,b=2

D .a=3,b=2

【答案】D 【分析】

1mol X 气体跟a mol Y 气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X (g )+a Y (g )?b Z (g )。反应达到平衡后,测得X 的转化率为50%.而且,在同温同压下反应前后混合气体的密度之比和气体体积成反比即和气体物质的量成反比,讨论分析判断得到a 、b 的取值。 【详解】

X (g )+a Y (g )?b Z (g )。 起始量(mol ) 1 a 0 变化量(mol ) 0.5 0.5a 0.5b 平衡量(mol ) 0.5 0.5a 0.5b

依据在同温同压下反应前后混合气体的密度之比和气体体积成反比即和气体物质的量成反比,在同温同压下测得反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3

4

,即反应后气体物质的量是反应前气体物质的量

3

4

,则得到;(0.5+0.5a+0.5b ):(1+a )=3:4,计算得到:2b=a+1,依据选项中的取值分析判断,a=3,b=2符合计算关系。 故选D 。

二、实验题

21.某探究性学习小组拟通过锌与盐酸的反应研究影响反应速率的因素。

该探究性学习小组用相同质量的锌和相同浓度的足量的稀盐酸反应得到实验数据如表所示: 实验编号

锌的状态

反应温度/℃

收集100mL 氢气所需时间/s

Ⅰ

薄片

15

200

Ⅱ薄片2590

Ⅲ粉末2510

(1)该实验的目的是探究__________、___________对锌和稀盐酸反应速率的影响;(2)实验Ⅰ和Ⅱ表明_________,化学反应速率越大;

(3)能表明固体的表面积对反应速率有影响的实验编号是__________和__________,实验结论是___________;

(4)请设计一个实验方案证明盐酸的浓度对该反应的速率的影响:____________。

【答案】固体表面积温度温度越高ⅡⅢ其他因素相同,固体表面积越大,反应速率越快在相同的温度下,采用相同状态的质量相同的锌片与两种体积相同但浓度不同的盐酸反应

【详解】

(1)分析表中信息知,锌的状态不同、温度不同,则实验目的为探究固体表面积、温度对锌和稀盐酸反应速率的影响。

(2)实验Ⅰ和Ⅱ中,温度不同,温度高的反应速率快,即温度越高,化学反应速率越大。(3)实验Ⅱ和Ⅲ中,固体表面积不同,表面积大的反应速率快,即其他因素不变,固体表面积越大,反应速率越快。

(4)探究盐酸浓度对化学反应速率的影响,必须保证温度和锌的用量和状态相同。证明盐酸的浓度对该反应的速率的影响的实验方案为在相同的温度下,采用相同状态的质量相同的锌片与两种体积相同但浓度不同的盐酸反应。

22.在研究化学反应中的能量变化时,我们通常做下面的实验:在一个小烧杯里,加入

20g已研磨成粉末的Ba(OH)2?8H2O,将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后向烧杯中加入约10gNH4Cl晶体,根据实验步骤,填写下表,并回答问题。

实验步骤实验现象及结论

将晶体混合,立即快速搅拌有刺激性气味能使湿润的紫色石蕊试纸变蓝的______产生(1)

用手摸烧杯下部感觉烧杯变凉说明此反应是______反应(2)

(4)写出实验过程中发生反应的化学方程式:______________________________;

(5)该反应在常温下就可进行,说明:____________________________________。

【答案】NH3吸热水 BaCl2?8H2O+2NH4Cl═BaCl2+2NH3?H2O+8H2O 吸放热反应与反应是否需要在加热无关

【分析】

使湿润的紫色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,说明BaCl2?8H2O和NH4Cl固体混合后在常温下能发生反应,再结合实验现象分析即可。

【详解】

(1)将晶体混合,立即快速搅拌,Ba(OH)2?8H2O与NH4Cl反应生成了有刺激性气味能使湿润的紫色石蕊试纸变蓝的氨气;

(2)用手摸烧杯下部,会感觉到烧杯变凉,说明该反应为吸热反应;

(3)反应后移走多孔塑料片观察反应物,混合物成糊状,说明Ba(OH)2?8H2O与NH4Cl的反应中有水生成;

(4)氢氧化钡晶体与氯化铵固体反应生成氯化钡、氨气和水,反应的化学方程式为:

Ba(OH)2?8H2O+2NH4Cl═BaCl2+2NH3↑+10H2O;

(5)该吸热反应在常温下能进行,说明吸放热反应与反应是否需要在加热无关。

【点睛】

考查探究化学反应与能量变化的关系,注意掌握化学反应与能量变化的关系,明确氢氧化钡晶体与氯化铵反应中的能量变化,试题培养了学生的分析、理解能力及化学实验能力。

23.SO2是常见的大气污染物,燃煤是产生SO2的主要原因。工业上有多种方法可以减少SO2的排放。

(1)往煤中添加一些石灰石,可使燃煤过程中产生的SO2转化成硫酸钙。该反应的化学方程式是。

(2)可用多种溶液做燃煤烟气中SO2的吸收液。

①分别用等物质的量浓度的Na2SO3溶液和NaOH溶液做吸收液,当生成等物质的量NaHSO3时,两种吸收液体积比V(Na2SO3): V(NaOH)= 。

②NaOH溶液吸收了足量的SO2后会失效,可将这种失效的溶液与一定量的石灰水溶液充分反应后过滤,使NaOH溶液再生,再生过程的离子方程式是。

(3)甲同学认为BaCl2溶液可以做SO2的吸收液。为此甲同学设计如下实验(夹持装置和加热装置略,气密性已检验):

已知:Na2SO3(固体) + H2SO4(浓)Na2SO4 + SO2↑+ H2O

反应开始后,A中Na2SO3固体表面有气泡产生同时有白雾生成;B中有白色沉淀。甲同学认为B中白色沉淀是SO2与BaCl2溶液反应生成的BaSO3,所以BaCl2溶液可做SO2吸收液。

乙同学认为B中的白色沉淀是BaSO4,产生BaSO4的原因是:

①A中产生的白雾是浓硫酸的酸雾,进入B中与BaCl2溶液反应生成BaSO4沉淀。

②。

为证明SO2与BaCl2溶液不能得到BaSO3沉淀,乙同学对甲同学的实验装置做了如下改动并实验(夹持装置和加热装置略,气密性已检验):

反应开始后,A中Na2SO3固体表面有气泡产生同时有白雾生成;B、C试管中除了有气泡外,未见其它现象;D中红色褪去。

③试管B中试剂是溶液;滴加浓硫酸之前的操作是。

④通过甲乙两位同学的实验,得出的结论是。

【答案】(1) 2CaCO3 + 2SO2 +O22CaSO4+2CO2 (2分)(2)① 1:2(2分)

②Ca2+ +OH- + HSO3-=CaSO3↓+ H2O(2分)(3)②A中产生的SO2与装置内空气中的O2进入B中与BaCl2溶液反应生成BaSO4沉淀。(2分,答出O2给1分)③ 饱和NaHSO3(1分);打开弹簧夹,通入N2,一段时间后关闭弹簧夹。(1分,“打开...关闭...”才给分)④ SO2与BaCl2溶液不能得到BaSO3沉淀(1分);不能用BaCl2溶液做吸收SO2的吸收液。(1分)

【详解】

(1)根据题意,碳酸钙与二氧化硫、氧气在高温条件下反应生成硫酸钙,同时生成二氧化

碳,所以反应的方程式为:2CaCO3+2SO2+O22CaSO4+2CO2,故答案为

2CaCO3+2SO2+O22CaSO4+2CO2;

(2)①假设生成的NaHSO3物质的量都为2mol,Na2SO3+SO2+H2O═2NaHSO3,吸收的二氧化硫的物质的量为2mol,需1molNa2SO3,NaOH+SO2═NaHSO3,吸收的二氧化硫的物质的量也为2mol,需2molNaOH,假设Na2SO3溶液和NaOH溶液的物质的量浓度都为Cmol/L,

两种吸收液体积比V(Na2SO3):V(NaOH)=1

C

:

2

C

=1:2,故答案为1:2;

②NaOH溶液吸收了足量的SO2发生反应:NaOH+SO2═NaHSO3,与一定量的石灰水溶液充分反应NaHSO3+Ca(OH)2=CaSO3↓+NaOH+H2O,离子反应为:Ca2++OH-+HSO3-

=CaSO3↓+H2O,使NaOH溶液再生,故答案为Ca2++OH-+HSO3-=CaSO3↓+H2O;

(3)②二氧化硫具有还原性易被氧气氧化成三氧化硫,与BaCl2溶液反应,三氧化硫与水反应生成硫酸,H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl,故答案为A中产生的SO2与装置内空气中的O2进入B中与BaCl2溶液反应生成BaSO4沉淀;

③滴加浓硫酸之前打开弹簧夹,通入N2,排出装置中的氧气,然后滴加浓硫酸,

Na2SO3+H2SO4 =Na2SO4+SO2↑+H2O,A中产生的白雾是浓硫酸的酸雾,所以B中的试剂是饱和NaHSO3,除去白雾,故答案为饱和NaHSO3;打开弹簧夹,通入N2,一段时间后关闭弹簧夹;

④通过甲乙两位同学的实验,得出的结论是SO2与BaCl2溶液不能得到BaSO3沉淀;不能用BaCl2溶液做吸收SO2的吸收液,故答案为SO2与BaCl2溶液不能得到BaSO3沉淀;不能用BaCl2溶液做吸收SO2的吸收液。

24.原电池及原理已广泛应用于生产生活中。

(1)事实证明,能设计成原电池的反应通常是放热反应。下列化学反应中在理论上可以设计成原电池的是_______(填序号)。

a.C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g) ΔH>0

b.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) ΔH<0

c.Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l) ΔH<0

(2)某同学利用生活或实验室中常用的物品,设计了一个原电池,如图所示。实验原理:Fe +2H+=2

Fe++H2↑

实验用品:电极(铁钉、铜钉)、稀硫酸、烧杯、导线、耳机(或电流表)。

①用原电池两个电极中的一极触碰耳机插头上的一极(注意:触碰的同时耳机的另一极是跟原电池的另一极相连的),这时,可以听见耳机发出“嚓嚓嚓……”的声音。其原因是在原电池中,将化学能转化为________,在耳机中又将电能转化为声音这种能量。

②如果将装置中的耳机改为电流表,则铁钉应连接电流表的________极,其电极反应式为

________;铜钉上的电极反应式为________,该电极上发生了________(填“氧化”或“还原”)反应。

③反应结束后,测得铁钉质量减轻了 2.8 克,则转移电子的物质的量为______。 【答案】b 电能 负 Fe -2e -=Fe 2+ 2H ++2e -=H 2↑ 还原 0.1 mol 【分析】

(1)只有放热的氧化还原反应才可以设计为原电池;

(2)原电池是将化学能转化为电能的装置,在原电池中,活泼的电极为负极,失去电子,发生氧化反应;活动性弱的电极为正极,正极上H +得到电子发生还原反应,根据Fe 是+2价的金属,根据Fe 的质量,计算其物质的量,进而可得转移电子的物质的量。 【详解】

(1)a .该反应为吸热的氧化还原反应,不能设计成原电池,a 不符合题意; b .该反应为放热的氧化还原反应,能设计成原电池,b 符合题意;

c .该反应为放热反应,但反应不属于氧化还原反应,不能设计成原电池,c 不符合题意; 故答案为b ;

(2)①发生该反应,反应产生了电流,说明在原电池中将化学能转化为电能;

②在该反应中Fe 失去电子变为Fe 2+,发生氧化反应,为原电池的负极,该电极的电极反应式为:Fe -2e -=Fe 2+,若将耳机改为电流表,则铁钉应该接电流表的负极;在铜电极上,溶液中的H +得到电子,发生还原反应变为H 2,正极的电极反应式为:2H ++2e -=H 2↑;

③m (Fe)=2.8g ,则n (Fe)=

m 2.8g M 56g /mol

==0.05 mol ,由于Fe 是+2价的金属,每1 mol Fe 反应失去2 mol 电子,所以0.05 mol Fe 反应,转移电子的物质的量n (e -)=2n (Fe)=2×0.05 mol=0.1 mol 。 【点睛】

本题考查了原电池的反应原理。掌握原电池构成条件,结合原电池反应中,负极失去电子发生氧化反应,正极上得到电子发生还原反应,根据同一闭合回路中电子转移数目相等进行分析。

25.研究化学反应中的能量变化,能更好地利用化学反应为生产和生活服务。 (1)反应2442Fe H SO FeSO H +=+的能量变化如图所示。

①该反应为___________(填“吸热”或“放热”)反应。

②如图三个装置中,不能证明“铁与稀硫酸反应是吸热反应还是放热反应”的是____________。

(2)现有纯铁片、纯铜片、1500mL0.2mol L -?的硫酸溶液、导线和1000mL 量筒设计实验,证明形成原电池可以改变反应速率所用装置如图所示,装置气密性良好,且1000mL 量筒中已充满了水。

①若a 、b 极不用导线相连,则b 极材料为_____(填“纯铁片”或“纯铜片”)。当收集到

896mL (已折算为标准状况,且溶液体积不变)气体时,用时2min ,则用24H SO 表示的

平均反应速率为____11mol L min --??。

②将a 、b 极(a 极为“纯铁片”,b 极为“纯铜片”)用导线相连,则电子在导线上的流动方向为从_____到(填“a 极”或“b 极”,下同)_____;此时a 极的电极反应式为_______,当收集到896mL (已折算为标准状况)气体时,用时1min 。 ③根据上述实验所得结论为________。

【答案】放热 Ⅲ 纯铁片 0.04 a 极 b 极 2Fe 2e Fe -+-= 形成原电池能加快反应速率 【详解】

(1)①根据示意图可知反应物总能量高于生成物总能量,因此该反应为放热反应。 ②装置Ⅰ可通过U 形管中红墨水液面的变化判断铁与稀硫酸的反应是放热还是吸热;装置Ⅱ可通过烧杯中是否产生气泡判断铁与稀硫酸的反应放热还是吸热;装置Ⅲ只是一个铁与稀硫酸反应并将生成的气体用水吸收的装置,不能证明该反应是放热反应还是吸热反应,故答案为:Ⅲ;

(2)①若a 、b 极不用导线相连,右侧应该产生氢气,则b 极材料为纯铁片。当收集到

896mL (已折算为标准状况,且溶液体积不变)气体时,用时2min ,其中氢气的物质的量

是0.896L ÷22.4L /mol =0.04mol ,因此消耗0.04mol 硫酸,则用24H SO 表示的平均反应速率为

0.04mol

0.5L 2min

?=0.0411mol L min --??。

②将a 、b 极(a 极为“纯铁片”,b 极为“纯铜片”)用导线相连,构成原电池,铁是负极,则电子在导线上的流动方向为从a 极流向b 极;此时a 极的电极反应式为

2Fe 2e Fe -+-=;

人教版高中化学选修四——《化学反应原理》课本习题参考答案第一单元第一节化学反应与能量的变化 1. 化学反应过程中所释放或吸收的能量,叫做反应热,在恒压条件下,它等于反应前后物质的焓变,符号是ΔH,单位是kJ/mol.例如 1 mol H2 (g)燃烧,生成 1 mol H2O(g), 其反应热ΔH=-241.8 kJ/mol. 2. 化学反应的实质就是反应物分子中化学键断裂,形成新的化学键,重新组合成生成物的分子.旧键断裂需要吸收能量,新键形成需要放出能量.当反应完成时,若生成物释放的能量比反应物吸收的能量大, 则此反应为放热反应; 若生成物释放的能量比反应物吸收的能量小,反应物需要吸收能量才能转化为生成物,则此反应为吸热反应. 第二节燃烧热能源 1. 在生产和生活中,可以根据燃烧热的数据选择燃料.如甲烷,乙烷,丙烷,甲醇, 乙醇,氢气的燃烧热值均很高,它们都是良好的燃料. 2. 化石燃料蕴藏量有限,不能再生,最终将会枯竭,因此现在就应该寻求应对措施. 措施之一就是用甲醇,乙醇代替汽油,农牧业废料,高产作物(如甘蔗,高粱,甘薯,玉米等) ,速生树木(如赤杨,刺槐,桉树等) ,经过发酵或高温热分解就可以制造甲醇或乙醇. 由于上述制造甲醇,乙醇的原料是生物质,可以再生,因此用甲醇,乙醇代替汽油是应对能源危机的一种有效措施. 3. 氢气是最轻的燃料,而且单位质量的燃烧热值最高,因此它是优异的火箭燃料,再加上无污染,氢气自然也是别的运输工具的优秀燃料.在当前,用氢气作燃料尚有困难,一是氢气易燃,易爆,极易泄漏,不便于贮存, 运输; 二是制造氢气尚需电力或别的化石燃料, 成本高. 如果用太阳能和水廉价地制取氢气的技术能够突破, 则氢气能源将具有广阔的发展前景. 4. 甲烷是一种优质的燃料,它存在于天然气之中.但探明的天然气矿藏有限,这是人们所担心的.现已发现海底存在大量水合甲烷,其储量约是已探明的化石燃料的2倍.如果找到了适用的开采技术,将大大缓解能源危机. 5. 柱状图略.关于如何合理利用资源,能源,学生可以自由设想.在上述工业原材料中,能源单耗最大的是铝;产量大,因而总耗能量大的是水泥和钢铁.在生产中节约使用原材料,加强废旧钢铁,铝,铜,锌,铅,塑料器件的回收利用,均是合理利用资源和能源的措施. 6. 公交车个人耗油和排出污染物量为私人车的1/5,从经济和环保角度看,发展公交车更为合理. 第三节化学反应热的计算1. C(s)+O2 (g) == CO2 (g) H=-393.5 kJ/mol 2.5 mol C 完全燃烧,H=2.5 mol×(-393.5 kJ/mol)=-983.8 kJ/mol 2. H2 (g)的燃烧热H=-285.8 kJ/mol 欲使H2完全燃烧生成液态水,得到1 000 kJ 的热量,需要H2 1 000 kJ÷285.8 kJ/mol=3.5 mol 3. 设S 的燃烧热为H S(s)+O2 (g) == SO2 (g) 32 g/mol H 4g -37 kJ H=32 g/mol×(-37 kJ)÷4 g =-296 kJ/mol 4. 设CH4的燃烧热为H CH4 (g)+O2 (g) == CO2 (g)+2H2O(g) 16 g/mol H 1g -55.6 kJ H=16 g/mol×(-55.6 kJ)÷1 g =-889.6 kJ/mol 5. (1)求3.00 mol C2H2完全燃烧放出的热量Q C2H2 (g)+5/2O2 (g) == 2CO2 (g)+H2O(l) 26 g/mol H 2.00 g -99.6 kJ H=26 g/mol×(-99.6 kJ)÷2.00 g =-1 294.8 kJ/mol Q=3.00 mol×(-1 294.8 kJ/mol)=-3 884.4 kJ≈-3 880 kJ (2)从4题已知CH4的燃烧热为-889.6 kJ/mol,与之相比,燃烧相同物质的量的C2H2放出的热量多. 6. 写出NH3燃烧的热化学方程式NH3 (g)+5/4O2 (g) == NO2 (g)+3/2H2O(g) 将题中(1)式乘以3/2,得: 3/2H2 (g)+3/4O2 (g) == 3/2H2O(g) 3/2H1=3/2×(-241.8 kJ/mol) =-362.7 kJ/mol 将题中(2)式照写: 1/2N2 (g)+O2 (g) == NO2 (g) H2=+33.9 kJ/mol 将题中(3)式反写,得NH3 (g) == 1/2N2 (g)+3/2H2 (g) -H3=46.0 kJ/mol 再将改写后的3式相加,得: 2 7. 已知1 kg 人体脂肪储存32 200 kJ 能量,行走1 km 消耗170 kJ,求每天行走5 km,1年因此而消耗的脂肪量: 170 kJ/km×5 km/d×365 d÷32 200 kJ/kg=9.64 kg 8. 此人脂肪储存的能量为4.2×105 kJ.快速奔跑1 km 要消耗420 kJ 能量,此人脂肪可以维持奔跑的距离为:4.2×105 kJ÷420 kJ/km=1 000 km 9. 1 t 煤燃烧放热2.9×107 kJ 50 t 水由20 ℃升温至100 ℃,温差100 ℃-20 ℃=80 ℃,此时需吸热: 50×103 kg×80 ℃×4.184 kJ/(kg℃)=1.673 6×107 kJ 锅炉的热效率=(1.673 6×107 kJ÷2.9×107 kJ)×100% =57.7% 10. 各种塑料可回收的能量分别是: 耐纶5 m3×4.2×104 kJ/m3=21×104 kJ 聚氯乙烯50 m3×1.6×104 kJ/m3=80×104 kJ 丙烯酸类塑料 5 m3×1.8×104

第二章化学反应与能量(必修2) 教材分析: 本章共三节,可分为两个部分——化学反应和能量、化学反应速率和限度,它们都属于化学反应原理范畴,是化学学科最重要的原理性知识之一,也是深入认识和理解化学反应特点和进程的入门性知识。同时,它们又是在社会生产、生活和科学研究中有广泛应用的知识,是对人类文明进步和现代化发展有重大价值的知识,与我们每个人息息相关。因此,化学能对人类的重要性和化学反应速率、限度及条件控制对化学反应的重要性,决定了本章学习的重要性。 初中化学从燃料的角度初步学习了“化学与能源”的一些知识,而在选修模块“化学反应原理”中,将从科学概念的层面和定量的角度比较系统深入地学习化学反应和能量、化学反应速率和化学平衡的原理。因此,本章内容既是对初中化学相关内容的提升与拓展,又是为选修“化学反应原理”奠定必要的基础。 通过化学能与热能、电能的相互转化及其应用的学习,学生将对化学在提高能源的利用率和开发新能源中的作用与贡献有初步认识;通过对新型化学电源开发利用的介绍,学生将对化学的实用性和创造性有更多的体会;通过对化学反应速率和限度的讨论,学生将从原理上加深对化学反应条件的认识。这些都会增进学生对化学的兴趣和情感,体会化学学习的价值。 由于本章内容在初中化学、高中必修模块和选修模块中均有安排,体现了学习的阶段性和层次性,在具体内容上前后还有交叉和重叠,因此,教师在教学时要充分注意到这一点。既要加强教学内容与实际的联系,体现化学的实用性和重要性,又要注意知识的前后联系和阶段性、渐进性,把握教材内容的深度、广度,防止任意拓宽加深,增加学生负担。 第一节化学能与热能 第1课时 教学目标: 1、通过实验知道化学反应中能量变化的主要表现形式,能根据事实判断吸热反应、放 热反应,能说出中和热的涵义。 2、通过实验探究体验科学研究的一般过程,了解科学研究的基本方法。 3、通过实验发展学习化学的兴趣,进一步形成交流、合作、反思、评价的学习习惯。重点难点:吸热反应、放热反应、中和热等基本概念。 教学过程: [创设问题情景] 在一支试管中放入一小块生石灰,加入少量水,让学生观察实验现象,再让学生用手触摸试管外壁,然后要求学生回答观察到了什么现象?触摸试管外壁时有何感觉?说明什么问题?并要求学生写出反应方程式。 [结论] 生石灰与水反应生成糊状的氢氧化钙,试管发烫,说明反应放出了热能。 [设问] 热能是能量的一种表现形式。那么,除刚才的这个反应,其它的化学反应过程中是不是也会有能量变化呢?其表现形式又是怎样的?根据你已有的知识经验举例说明。 [学生举例、说明] 1

第一章 化学反应与能量单元知识总结 【知识归纳】 【专题归纳整合】 一、热化学方程式的正误判断 热化学方程式是表示参加反应物质的量与反应热的关系的化学方程式。热化学方程式的书写除了遵循书写化学方程式的要求外,应侧重从以下几个方面予以考虑。 1.检查△H 符号的正误 放热反应的△H 为“-”,吸热反应的△H 为“+”,单位是kJ /mol ,逆反应的△H 与正反应的△H 数值相同,符号相反。 2.检查是否注明物质的聚集状态 必须注明每种反应物和生成物的聚集状态,同一个化学反应,物质的聚集状态不同,△H 数值不同。 3.检查△H 的数值与化学计量数是否对应 △H 的大小与反应物的物质的量的多少有关,相同的反应,化学计量数不同时,△H 不同。 4.特殊反应热 (1)书写表示燃烧热的热化学方程式时,可燃物的化学计量数为1;产物应为完全燃烧生成稳定的化合物,如C 燃烧应生成CO 2而不是CO ,H 2燃烧生成的是H 2O(1),而不是H 2O(g)。 (2)书写表示中和热的热化学方程式时,H 2O 的化学计量数为1,并以此配平其余物质的化学计量数。 二、反应热大小的比较 比较反应热的大小,一般从以下几个方面考虑: 1.比较“反应热”或△H 的大小时,必须带“+”、“-”符号;比较“燃烧热”、“中和热”时,只需比较数值大小即可。 2.参加反应的物质的量不同,则反应热的数值也会发生相应的变化,如1 mol H 2 完全燃烧

生成液态水时放出285.8 kJ的热量,2 mol H2完全燃烧生成液态水时则放出571.6 kJ的热。 3.对于可逆反应,如3H2(g)+N2 (g)2NH3(g) △H=-92.4 kJ·mol-1,是指生成2mol NH3时放出92.4 kJ的热量,而不是3 mol H2和1mol N2混合在一定条件下反应就可放出92.4 kJ的热量,实际3 mol H2和1molN2混合在一定条件下反应放出的热量小于92.4 kJ,因为该反应的反应物不能完全转化为生成物。 4.同一反应中物质的聚集状态不同,反应热数值大小也不同。例如,S(g)+O2(g) SO2(g) △H1=-Q1;S(s)+O2(g)SO2(g) △H2=-Q2,可以理解成固态硫变成气态硫后再发生变化,而由固态到气态是需要吸收能量的,所以Q>Q2、△H1<△H2,故当同一反应中只由于聚集状态不同比较热量的大小时,反应物为固态时放出的热量少,当生成物为固态时放出的热量多。 5.中和热为稀溶液中强酸和强碱生成1 mol H2O时的反应热。但当酸为浓H2SO4时,由于浓H2SO4溶解放热,此时生成1 mol H2O放出热量大于57.3 kJ。

高中化学所有化学反应方程式 一、非金属单质(F2,Cl2,O2,S,N2,P,C,Si,H) 1、氧化性: F2+H2===2HF (阴暗处爆炸) F2+Xe(过量)==XeF2 2F2(过量)+Xe==XeF4(XeF4是强氧化剂,能将Mn2+氧化为MnO4–) nF2+2M===2MFn(M表示大部分金属) 2F2+2H2O===4HF+O2 (水是还原剂) 2F2+2NaOH===2NaF+OF2+H2O F2+2NaCl===2NaF+Cl2 F2+2NaBr===2NaF+Br2 F2+2NaI===2NaF+I2 7F2(过量)+I2===2IF7 F2+Cl2(等体积)===2ClF (ClF属于类卤素:ClF+H2O==HF+HClO ) 3F2(过量)+Cl2===2ClF3 (ClF3+3H2O==3HF+HClO3 ) Cl2+H22HCl (将H2在Cl2点燃;混合点燃、加热、光照发生爆炸) 3Cl2+2P2PCl3Cl2+PCl3PCl5Cl2+2Na2NaCl 3Cl2+2Fe2FeCl3Cl2+Cu CuCl2 Cl2+2FeCl2===2FeCl3(在水溶液中:Cl2+2Fe2+===2Fe3++3Cl-) Cl2+2NaBr===2NaCl+Br2Cl2+2Br-=2Cl-+Br2 Cl2+2KI===2KCl+I2Cl2+2I-=2Cl-+I2 3Cl2(过量)+2KI+3H2O===6H Cl+KIO3 3Cl2+I–+3H2O=6H++6Cl–+IO3– 5Cl2+I2+6H2O===2HIO3+10HCl 5Cl2+I2+6H2O=10Cl–+IO3–+12H+ Cl2+Na2S===2NaCl+S↓Cl2+S2–=2Cl–+S↓ Cl2+H2S===2HCl+S↓(水溶液中:Cl2+H2S=2H++2Cl–+S↓ Cl2+SO2+2H2O===H2SO4+2HCl Cl2+SO2+2H2O=4H++SO42–+2Cl– Cl2+H2O2===2HCl+O2Cl2+H2O2=2H++Cl–+O2 2O2+3Fe Fe3O4O2+K===KO2 S+H2H2S 2S+C CS2S+Zn ZnS S+Fe FeS (既能由单质制取,又能由离子制取) S+2Cu Cu2S (只能由单质制取,不能由离子制取) 3S+2Al Al2S3 (只能由单质制取,不能由离子制取)

化学选修化学反应原理复习 第一章 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应(1).符号:△H(2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应 ③大多数的化合反应④金属与酸的反应 ⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变 三、燃烧热 1.概念:25 ℃,101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101 kPa ②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1 mol ④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 四、中和热 1.概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应而生成1mol H2O,这时的反应热叫中和热。 2.强酸与强碱的中和反应其实质是H+和OH-反应,其热化学方程式为: H+(aq) +OH-(aq) =H2O(l) ΔH=-mol 3.弱酸或弱碱电离要吸收热量,所以它们参加中和反应时的中和热小于mol。 4.中和热的测定实验 五、盖斯定律

绝密★启用前 2020年秋人教版化学必修二第二章化学反应与能量测试题 本试卷共100分,考试时间90分钟。 一、单选题(共20小题,每小题3.0分,共60分) 1.下列金属性质的比较中,能说明甲的金属性比乙强的是() ①甲与水反应比乙与水反应剧烈 ②单质甲能从乙的盐溶液中置换出单质乙 ③甲的最高价氧化物对应水化物的碱性比乙的最高价氧化物对应水化物的碱性强 ④以甲、乙金属为电极构成原电池,甲作负极 A.①④ B.③④ C.①②③④ D.①②③ 2.燃料电池是燃料(如氢气、甲烷、一氧化碳等)跟氧气(或空气)起反应将化学能转变为电能的装置,电解质溶液是强碱溶液。下面关于甲烷燃料电池的说法正确的是() A.负极反应式:O2+2H2O+4e-===4OH- B.负极反应式:CH4+8OH--8e-===CO2+6H2O C.随着放电的进行,溶液中氢氧根离子的浓度不变 D.放电时溶液中的阴离子向负极移动 3.微生物电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置,其工作原理如图所示。下列有关微生物电池的说法错误的是() A.正极反应中有二氧化碳生成 B.微生物促进了反应中电子的转移 C.质子通过交换膜从负极区移向正极区 D.电池总反应为C6H12O6+6O2===6CO2+6H2O 4.将20 mL 0.5 mol·L-1盐酸与一块状大理石反应,下列的措施不能提高化学反应速率的是()

A.加入10 mL 3 mol·L-1盐酸 B.给反应混合物加热 C.将所用的大理石研磨成粉末 D.加入10 mL蒸馏水 5.铅蓄电池的两极分别为Pb、PbO2,电解质溶液为H2SO4溶液,电池放电时的反应为Pb+PbO2+2H2SO4===2PbSO4+2H2O,下列对电池放电时的分析正确的是() A. Pb为正极被氧化 B.电子从PbO2流向外电路 C.SO42?向PbO2处移动 D.电解质溶液pH不断增大 6.锌-空气电池(如图所示)适宜用作城市电动车的动力电源,该电池放电时Zn转化为ZnO。则该电池工作时,下列说法正确的是() A. Zn电极是该电池的正极 B. Zn电极的电极反应式为Zn+H2O-2e-===ZnO+2H+ C. OH-向石墨电极移动 D.氧气在石墨电极上发生还原反应 7.根据下面的信息,判断下列叙述正确的是() A.氢气跟氧气反应生成水的同时释放能量 B.氢气跟氧气反应生成水的同时吸收能量 C. 1 mol H2跟mol O2反应生成1 mol H2O一定释放能量245 kJ D. 2 mol H2(g)跟1 mol O2(g)反应生成2 mol H2O(g)吸收能量490 kJ 8.有A、B、C、D四块金属片,进行如下实验:

选修4第一章化学反应与能量单元测试题 一、选择题(每小题只有一个选项符合题意) 1.下列措施不能达到节能减排目的的是 A .利用太阳能制氢燃料 B .用家用汽车代替公交车 C .利用潮汐能发电 D .用节能灯代替白炽灯 2.2007年3月,温家宝指出“优化结构、提高效益和降低消耗、保护环境”,这是我国国民经济和社会发展的基础性要求。你认为下列行为不符合这个要求的是 A. 大力发展农村沼气,将废弃的秸轩转化为清洁高效的能源 B. 加快太阳能、风能、生物质能、海洋能等清洁能源的开发利用 C. 研制开发以水代替有机溶剂的化工涂料 D. 将煤转化成气体燃料可以有效地减少“温室效应”的气体产生 3.下列说法正确的是 A .物质发生化学变化都伴随着能量变化 B .任何反应中的能量变化都表现为热量变化 C .伴有能量变化的物质变化都是化学变化 D .即使没有物质的变化,也可能有能量的变化 4.未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生。下列属于未来新能源标准的是 ①天然气 ②煤 ③核能 ④石油 ⑤太阳能 ⑥生物质能 ⑦风能 ⑧氢能 A .①②③④ B .⑤⑥⑦⑧ C .③⑤⑥⑦⑧ D .③④⑤⑥⑦⑧ 5.炽热的炉膛内有反应:C(s)+O 2(g)==CO 2(g);△H = -392KJ/mol ,往炉膛内通入水蒸气时,有如下反应:C(s)+H 2O(g)==H 2(g)+CO(g);△H = +131KJ/mol ,CO(g)+1/2O 2(g)==CO 2(g);△H = -282KJ/mol ,H 2(g)+1/2O 2(g)==H 2O(g);△H =-241KJ/mol ,由以上反应推断往炽热的的炉膛内通入水蒸气时 A .不能节省燃料,但能使炉火瞬间更旺 B .虽不能使炉火瞬间更旺,但可以节省燃料 C .既能使炉火瞬间更旺又可以节省燃料D .既不能使炉火瞬间更旺,又不能节省燃料 6.分析右面的能量变化示意图,确定下列选项中正确的是 A. 2 A (g )+ B(g) 2 C (g );△H <0 B. 2 A (g )+ B(g) 2 C (g ); △H >0 C. 2A + B 2 C ;△H <0 D. 2C 2 A +B ;△H <0 7.根据下列热化学方程式,判断氢化物的稳定性顺序正确的是 21N 2(g)+ 2 3 H 2 (g) =NH 3(g) ;ΔH =-46.19kJ ·mol —1 21H 2(g)+ 21 Cl 2(g)=HCl (g) ;ΔH =-92.36kJ ·mol —1 21I 2(g)+ 2 1 H 2 (g) =HI (g) ;ΔH =+25.96kJ ·mol —1 A. HCl>NH 3>HI B.HI > HCl > NH 3 C.HCl> HI > NH 3 D.NH 3> HI > HCl 8.氢气、一氧化碳、辛烷、甲烷的热化学方程式分别为: H 2(g)+1/2O 2(g)=H 2O(l) △H =-285.8kJ/mol CO(g)+1/2O 2(g)=CO 2(g) △H =-283.0kJ/mol C 8H 18(l)+25/2O 2(g)=8CO 2(g)+9H 2O(l) △H =-5518kJ/mol CH 4(g)+2O 2(g)=CO 2(g)+2H 2O(l) △H =-89.3kJ/mol 相同质量的氢气、一氧化碳、辛烷、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是 A . H 2(g) B . CO(g) C . C 8H 18(l) D . CH 4(g) 9.根据以下3个热化学方程式: 2H 2S(g)+3O 2(g)=2SO 2(g)+2H 2O(l) △H =―Q 1 kJ/mol 2H 2S(g)+O 2(g)=2S (s)+2H 2O(l) △H =―Q 2 kJ/mol 2H 2S(g)+O 2(g)=2S (s)+2H 2O(g) △H =―Q 3 kJ/mol 判断Q 1、Q 2、Q 3三者关系正确的是 A . Q 1>Q 2>Q 3 B . Q 1>Q 3>Q 2 C . Q 3>Q 2>Q 1 D . Q 2>Q 1>Q 3 10.已知热化学方程式: H 2O(g)=H 2(g) + 1/2O 2(g) △H = +241.8kJ /mol H 2(g)+ 1/2O 2(g) = H 2O(1) △H = -285.8kJ /mol 当1g 液态水变为水蒸气时,其热量变化是 A .吸热88kJ B . 吸热2.44KJ C .放热44kJ D . 吸热44KJ 11.同温同压下,已知下列各反应为放热反应,下列各热化学方程式中热量数值最小的是 A 、2A ( l ) + B ( l ) = 2 C (g ) △H 1 B 、2A ( g ) + B ( g ) = 2C (g ) △H 2 C 、2A ( g ) + B ( g ) = 2C ( l ) △H 3 D 、2A ( l ) + B ( l ) = 2C ( l ) △H 4 12.已知热化学方程式:SO 2(g)+ 1 2 O 2(g) SO 3(g) △H = ―98.32kJ /mol ,在容器中充入2molSO 2 和1molO 2充分反应,最终放出的热量为 低 高 物质所具有的总能量 2 A (g) + B(g) 2 C (g)

化学反应原理 第一章化学反应与能量 第一节化学反应与能量的变化 第二节燃烧热能源 第三节化学反应热的计算 归纳与整理 第二章化学反应速率和化学平衡 第一节化学反应速率 第二节影响化学反应速率的因素第二节影响化学反应速率的因素 第三节化学平衡 第四节化学反应进行的方向 归纳与整理 第三章水溶液中的离子平衡 第一节弱电解质的电离 第二节水的电离和溶液的酸碱性 第三节盐类的水解 第四节难溶电解质的溶解平衡 归纳与整理 第四章电化学基础 第一节原电池 第二节化学电源 第三节电解池 第四节金属的电化学腐蚀与防护 归纳与整理 化学选修4化学反应与原理 章节知识点梳理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应(1).符号:△H(2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热) △H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应 ③大多数的化合反应④金属与酸的反应 ⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。

人教版高中化学选修四《化学反应原理》课本 习题参考答案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

人教版高中化学选修四——《化学反应原理》课本习题参考答案 第一单元第一节化学反应与能量的变化 1. 化学反应过程中所释放或吸收的能量,叫做反应热,在恒压条件下,它等于反应前后物质的焓变,符号是ΔH,单位是 kJ/mol.例如1 mol H2 (g)燃烧,生成 1 mol H2O(g), 其反应热ΔH= kJ/mol. 2. 化学反应的实质就是反应物分子中化学键断裂,形成新的化学键,重新组合成生成物的分子.旧键断裂需要吸收能量,新键形成需要放出能量.当反应完成时,若生成物释放的能量比反应物吸收的能量大, 则此反应为放热反应; 若生成物释放的能量比反应物吸收的能量小,反应物需要吸收能量才能转化为生成物,则此反应为吸热反应. 第二节燃烧热能源 1. 在生产和生活中,可以根据燃烧热的数据选择燃料.如甲烷,乙烷,丙烷,甲醇, 乙醇,氢气的燃烧热值均很高,它们都是良好的燃料. 2. 化石燃料蕴藏量有限,不能再生,最终将会枯竭,因此现在就应该寻求应对措施. 措施之一就是用甲醇,乙醇代替汽油,农牧业废料,高产作物(如甘蔗,高粱,甘薯,玉米等) ,速生树木(如赤杨,刺槐,桉树等) ,经过发酵或高温热分解就可以制造甲醇或乙醇. 由于上述制造甲醇,乙醇的原料是生物质,可以再生,因此用甲醇,乙醇代替汽油是应对能源危机的一种有效措施. 3. 氢气是最轻的燃料,而且单位质量的燃烧热值最高,因此它是优异的火箭燃料,再加上无污染,氢气自然也是别的运输工具的优秀燃料.在当前,用氢气作燃料尚有困难,一是氢气易燃,易爆,极易泄漏,不便于贮存, 运输; 二是制造氢气尚需电力或别的化石燃料, 成本高. 如果用太阳能和水廉价地制取氢气的技术能够突破, 则氢气能源将具有广阔的发展前景. 4. 甲烷是一种优质的燃料,它存在于天然气之中.但探明的天然气矿藏有限,这是人们所担心的.现已发现海底存在大量水合甲烷,其储量约是已探明的化石燃料的2倍.如果找到了适用的开采技术,将大大缓解能源危机.

第二章化学反应与能量测试 可能用到的原子量:H 1 O 16 Na 23 C l35.5 Mn 55 一、选择题(每小题只有一个准确答案) 1、下列化学电池不易造成环境污染的是 A.氢氧燃料电池 B.锌锰电池 C.镍镉电池 D.锂电池 2、下列常用干燥剂,不能干燥氯气的是 3、下列单质中,最容易与氢气发生反应的是 A.O2 B.N2 C.F2 D.Cl2 4、下列物质中含有自由移动氯离子的是 A.氯酸钾 B.液态氯化氢 C.熔融的氯化钾 D.液氯 5、下列各组物质中,含有相同的化学键的是 A.HI和NaI B.H2S和SO2 C.Cl2和KCl D.F2和NaBr 6、把下列金属分别投入0.1mol·L-1稀硫酸中,能够缓慢发生反应的是 A.Fe B.Al C.Mg D.Cu 7、一定条件下,在体积为VL的密闭容器中,发生反应mA+nB=pC,t秒末,A减少了 1.0mol,B减少了1.25mol,C增加了0.5mol,则m:n:P为 A.2:5:4 B.4:5:2 C.1:3:2 D.1:4:5 8、下列变化中,原物质分子内共价键被破坏,同时有离子键生成的是 A.盐酸与氢氧化钠溶液 B.氯化氢溶于水 C.氯化氢与氨反应 D.锌与稀硫酸反应 9、2004年4月16日,重庆天原化工总厂发生氯气泄漏及爆炸特大事故,喷出的氯气造成多人伤亡。作为消防干警在现场作以下处理方法和过程较为合理的是①即时转移疏散人群,同是向相关部门报告事故相关情况②被转移人群应带上用浓氢氧化钠处理过的口罩;③用高压水枪向空中喷洒含有碱性物质的水溶液;④被转移人群应带上用Na2CO3溶液处理过的口罩;⑤将人群转移到地势较低的地方即可,不必太远;⑥即时清理现场,检查水源及食物等是否被污染;⑦常温下氯气能溶于水,所以只要向空中喷洒水就能够解毒。 A.②③④⑤ B.①③④⑥ C.①②⑤⑥ D.①③⑤⑦ 10、离子键的强弱主要决定于离子半径和离子电荷值。一般规律是:离子半径越小,电荷值越大,则离子键越强。试分析:①K2O ②CaO ③MgO 的离子键由强到弱的顺序是A.①②③ B.③①② C.②①③ D.③②① 二、选择题(每小题有1-2个准确答案) 11、用固体和液体在加热情况制取气体,一般可选择的仪器是 A.广口瓶 B.细口瓶 C.烧瓶 D.大试管 12、可逆反应2HI(g)== I2(g)+H2(g)在密闭容器中实行,当下列中的四项中的某项不随时间变化时,能说明反应达到平衡的是 A.容器内压强 B.容器内混合气体的密度 C.各组分的浓度 D.混合气体的颜色 13、273K时,反应2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g)生成2molSO3,放出393.2kJ的热量。在该温度下,向一固定容积的密闭容器内通入2molSO2和1molO2,达到平衡时,放出热量为Q1;向另一容积相同的密闭容器中通入1molSO2和0.5molO,达到平衡时放出热量为Q2;则下列判断不准确的是 A.同时实行时,情况1的反应速率(SO2)比情况2的大 B.平衡时,情况1:Q=393.2kJ C.达到平衡时,混合气体的密度,情况1比情况2大

高一化学反应与能量知识点总结 一、在化学反应过程中,化学键的断裂需要吸收外界的能量,化学键的形成会向外界释放出能量,因此在化学反应中,参与反应的物质会伴随着能量的变化。 1、化学变化中能量变化的本质原因 ①当化学键键能越大,断开时所需的能量就越多,形成时所释放出的能量也越多。 ②化学反应中,反应物中的化学键(总键能E1)断裂时,吸收能量E1,在形成化学键变成生成物(总键能E2)时,放出能量E2。整个过程中,反应体系从外界吸收的能量为 ΔE=E1-E2 . 2、有的化学反应会吸收能量,有的化学反应会放出能量。 据图可知,一个化学反应是吸收能量 还是放出能量,决定于反应物总能量 与生成物总能量的相对大小。 3、任何化学反应除遵循质量守恒外,同样也遵循能量守恒。反应物与生成物的能量差若以热量形式表现即为放热反应(化学能转化成热能)或吸热反应(热能转化成化学能)。 (E反:反应物具有的能量;E生:生成物具有的能量): 4、放热反应和吸热反应 表现形式放热反应吸热反应 键能变化生成物总键能大于反应物总键能生成物总键能小于反应物总键能 由1、2联系得键能越大,物质能量越低,越稳定;反之键能越小,物质能量越高,越不稳定, 图示

5、常见的放热反应和吸热反应 ☆常见的放热反应: ①所有的燃烧与缓慢氧化。②酸碱中和反应。③金属与酸反应制取氢气。 ④大多数化合反应(特殊:C+CO2△ 2CO是吸热反应)。 注意:有热量放出未必是放热反应,放热反应和吸热反应必须是化学变化。某些常见的热效应:放热:①浓硫酸溶于水②NaOH溶于水③CaO溶于水,其中属于放热反应的是③ ☆常见的吸热反应:①以C、H2、CO为还原剂的氧化还原反应如: C(s)+H2O(g)△ CO(g)+H2(g)。 ②铵盐和碱的反应如Ba(OH)2·8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O ③大多数分解反应如KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等。 [思考]一般说来,大多数化合反应是放热反应,大多数分解反应是吸热反应,放热反应都不需要加热,吸热反应都需要加热,这种说法对吗?试举例说明。 点拔:这种说法不对。如C+O2=CO2的反应是放热反应,但需要加热,只是反应开始后不再需要加热,反应放出的热量可以使反应继续下去。Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应,但反应并不需要加热。 二、化学反应中化学能除了可以转化为热能,还可以转化为电能,因此,可以将化学反应用于电池中电能的生产源,由此制备将化学能转化为电能的装置------原电池。 1、原电池原理 (1)概念:把化学能直接转化为电能的装置叫做原电池。 (2)原电池的工作原理:通过氧化还原反应(有电子的转移)把化学能转变为电能。(3)构成原电池的条件:①两种活泼性不同的电极 ②电解质溶液(做原电池的内电路,并参与反应) ③形成闭合回路 ④能自发地发生氧化还原反应 (4)电极名称及发生的反应: 负极:较活泼的金属作负极,负极发生氧化反应, 电极反应式:较活泼金属-ne-=金属阳离子 负极现象:负极溶解,负极质量减少。 正极:较不活泼的金属或石墨作正极,正极发生还原反应,

化学必修二第二章《化学反应与能量》知识点与全套练习题(含答案) https://www.doczj.com/doc/e012213328.html,work Information Technology Company.2020YEAR

第二章化学反应与能量 第一节化学能与热能 1、在任何的化学反应中总伴有能量的变化。 原因:当物质发生化学反应时,断开反应物中的化学键要吸收能量,而形成生成物中的化学键要放出能量。化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因。一个确定的化学反应在发生过程中是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。 E(反应物总能量)>E(生成物总能量),为放热反应。 E(反应物总能量)<E(生成物总能量),为吸热反应。 2、常见的放热反应和吸热反应 (1)常见的放热反应 ①所有的燃烧与缓慢氧化。②酸碱中和反应。③金属与酸、水反应制氢气。、④大多数化合反应(特殊:C+CO2→2CO是吸热反应)。 (2)常见的吸热反应 ①以C、H2、CO为还原剂的氧化还原反应如:C(s)+H2O(g) = CO(g)+H2(g)。②铵盐和碱的反应如Ba(OH)2?8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O ③大多数分解反应如KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等。 [练习]1、下列反应中,即属于氧化还原反应同时又是吸热反应的是( B ) A.Ba(OH)2.8H2O与NH4Cl反应 B.灼热的炭与CO2反应 C.铝与稀盐酸 D.H2与O2的燃烧反应 2、已知反应X+Y=M+N为放热反应,对该反应的下列说法中正确的是( C )A. X的能量一定高于M B. Y的能量一定高于N C. X和Y的总能量一定高于M和N的总能量 D. 因该反应为放热反应,故不必加热就可发生

第一章 化学反应与能量测试(2007、8)( 考试时间50分钟) 班级 姓名 学号 一、选择题(本题共40分包括10小题) 1、对于一个放热反应,已知产物的总能量为70kJ ,那么反应物的总能量可能是( ) A .20kJ B. 30kJ C. 70kJ D. 80kJ 2、下列过程属于放热反应的是( ) A .用石灰石烧制石灰 B .在生石灰中加水 C .浓硫酸的稀释 D . 硝酸铵与氢氧化钙的反应 3、已知热化学方程式:Zn(g) +12 O 2(g) = ZnO(s) △H = —351.1 kJ/mol HgO(s) = Hg(l) + 12 O 2(g) △H = +90.7 kJ/mol 由此可知Zn(s) + HgO(s) = ZnO(s) + Hg(l) △H = —a kJ/mol ,其中a 的值是( ) A.441.8 B.254.8 C.438.9 D.260.4 4、下列过程中,需吸收能量的是( ) A.H + H →H 2 B.H + Cl→ HCl C.I 2 → I + I D.S + O 2 →SO 2 5、据人民网2001年9月4日报道有一集团拟将在太空建立巨大的集光装置,把太阳光变成激光用于分解海水制氢,其反应可表示为:激光↑+↑222222O H TiO O H ,有下列几种 说法:① 水分解反应是放热反应 ② 氢气是一级能源 ③ 使用氢气作燃料有助于控制温室效应 ④ 若用生成的氢气与空气中多余的二氧化碳反应生成甲醇储存起来,可改善生存条件 其中叙述正确的是( ) A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①②③④ 6、以N A 代表阿伏加德罗常数,则关于热化学方程式:C 2H 2(g)+5/2O 2(g)→2CO 2(g)+H 2O(l) ΔH =-1300kJ 〃mol -1的说法中,正确的是( ) A.10N A 个电子转移时,该反应吸收1300kJ 的能量 B.N A 个水分子生成且为液体时,吸收1300kJ 的能量 C.有2N A 个碳氧共用电子对生成时,放出1300kJ 的能量 D.有8N A 个碳氧共用电子对生成时,放出1300kJ 的能量

一、.化学能与热能. 化学变化的特征:能量变化、化学键变化、新物质生成。任何化学物质都具有能量。 断开化学键需吸收能量;形成化学键会放出能量。任何化学反应都伴有能量的变化。 练习:○1、下列过程需吸收能量的是()(双选) A、H·+H·→H︰H B、CH2=CH2→-CH2—CH2- C、H—Cl→H·+ D、Ag+ + Cl—=AgCl↓ 1、键能:一定条件下形成1mol化学键所放出的能量与该条件下断裂1mol该化学键所吸收的能量相等。 这能量就是该化学键的键能,单位是KJ/mol。 ○2、已知25℃、101KPa时,C—H的键能是415KJ/mol,下列说法正确的是() A、在25℃、101KPa时,断开1个C—H需吸收415KJ的能量 B、在25℃、101KPa时,形成6.02×1023个C—H时吸收415 KJ的能量 C、在25℃、101KPa时,断开1mol甲烷分子中所有的C—H需吸收1660KJ能量 D、在25℃、101KPa时,1mol甲烷含有1660KJ化学能 2、化学反应中能量变化的主要原因:旧化学键的断裂和新化学键的形成 ○3、对于Cl—Cl + H—H = 2H—Cl,下列说法错误的是() A、该反应需断裂Cl-Cl和H-H键 B、该反应形成了Cl-H键 C、断开1mol Cl-Cl和1mol H-H所吸收的能量与形成2mol Cl-H所放出的能量相等 D、形成1mol Cl-Cl和1mol H-H所放出的能量与断开2mol Cl-H所吸收的能量不相等 3、化学反应吸收能量或放出能量的决定因素:反应物和生成物的总能量的相对大小 ○4、对于反应:2H2 + O22H2O ,下列说法错误的是() A、该反应一定会放出热量 B、参与反应的H2和O2的总能量与生成的水的总能量相等 C、参与反应的H2和O2的总能量多于生成的水的总能量 D、生成1mol液态水比生成1mol气态水放出的热量多 a. 吸热反应:E总(反应物) 《化学反应与能量的变化》教学设计 知道反应热与化学键的关系。 知道反应热与反应物、生成物总能量 第一章化学反应与能量 第一节化学反应与能量的变化(第1课时) 1.焓变 ①概念:焓(H)是与内能有关的。在一定条件下,某一化学反应是吸热反应还是放热反应,由 生成物与反应物的即焓变(ΔH)决定。 ②常用单位:。 焓变与反应热的关系:恒压条件下,反应的热效应等于焓变。因此,我们常用表示反应热。2.1 mol H2分子中的化学键断裂吸收436 kJ的能量,1 mol Cl2分子中的化学键断裂吸收243 kJ的能量, 2 mol HCl分子中的化学键形成释放862 kJ的能量,则H2(g)+Cl2(g)===2HCl(g)的反应放出的热量 为。 3.ΔH的正、负和吸热、放热反应的关系 (1)放热反应:ΔH 0(填“<”或“>”),即ΔH为 (填“+”或“-”)。 (2)吸热反应:ΔH 0(填“<”或“>”),即ΔH为 (填“+”或“-”)。 4.△H计算的表达式: 合作探究 一、探究: 1、对于放热反应:能量如何转换的?能量从哪里转移到哪里? 体系的能量如何变化?升高还是降低? 环境的能量如何变化?升高还是降低? 规定放热反应的ΔH 为“-”,是站在谁的角度?体系还是环境? 2、由课本P2 中H2+Cl2=2HCl反应热的计算总结出用物质的键能计算反应热的数学表达式 △H= 3、△H<0时反应热△H > 0时反应热 4、如何理解课本P3中△H =-184.6kJ/mol中的“/mol 5、由课本P3 中图1-2 总结出用物质的能量计算反应热的数学表达式 二、反思总结 1、常见的放热、吸热反应分别有哪些? ①常见的放热反应有 ②常见的吸热反应有: 2、△H<0时反应热△H > 0时反应热 3、反应热的数学表达式:△H= 【小结】焓变反应热 在化学反应过程中,不仅有物质的变化,同时还伴有能量变化。 1.焓和焓变 焓是与物质内能有关的物理量。单位:kJ·mol-1,符号:H。高中化学《化学反应与能量的变化》教学设计