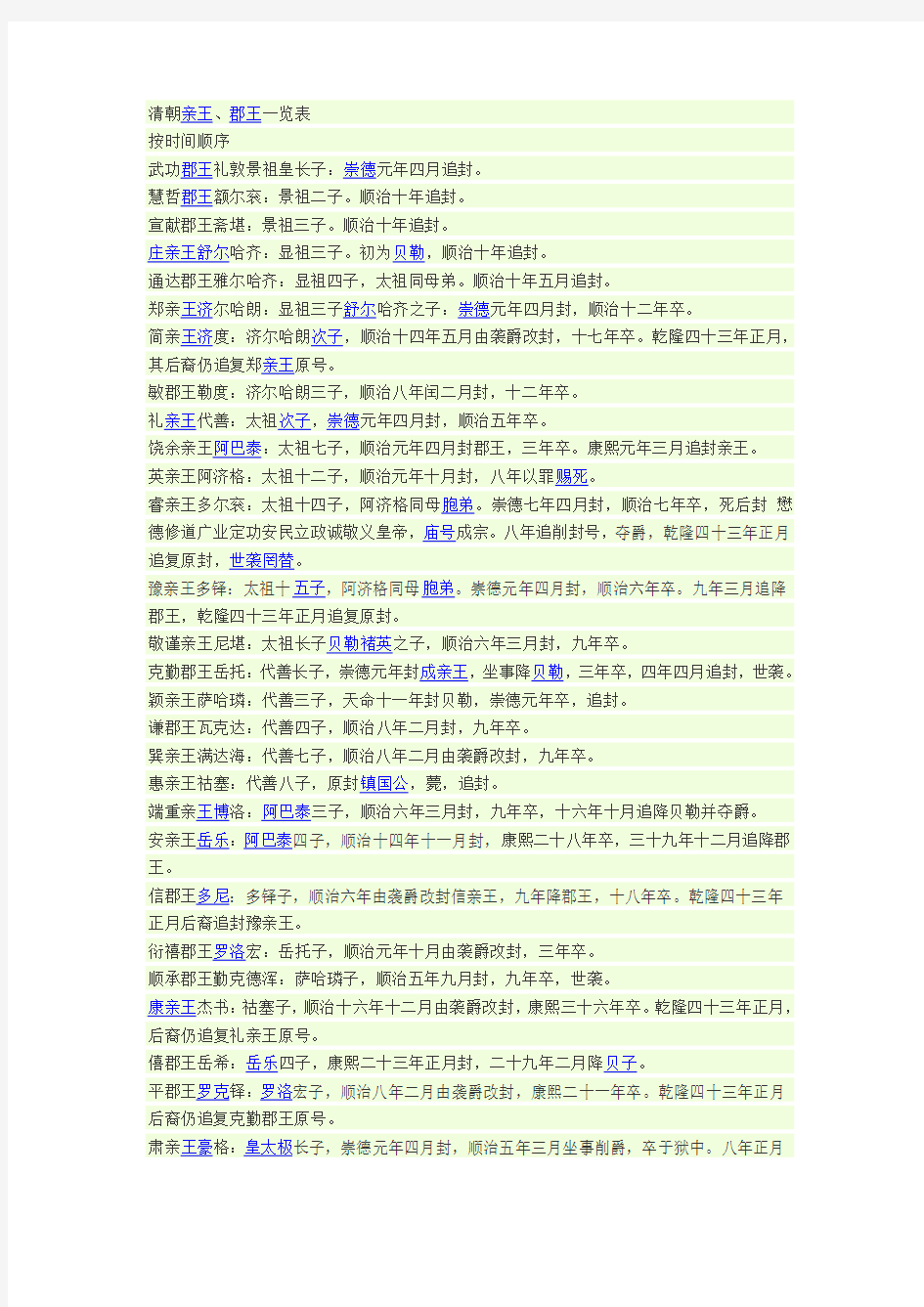

清朝亲王、郡王一览表

按时间顺序

武功郡王礼敦景祖皇长子:崇德元年四月追封。

慧哲郡王额尔衮:景祖二子。顺治十年追封。

宣献郡王斋堪:景祖三子。顺治十年追封。

庄亲王舒尔哈齐:显祖三子。初为贝勒,顺治十年追封。

通达郡王雅尔哈齐:显祖四子,太祖同母弟。顺治十年五月追封。

郑亲王济尔哈朗:显祖三子舒尔哈齐之子:崇德元年四月封,顺治十二年卒。

简亲王济度:济尔哈朗次子,顺治十四年五月由袭爵改封,十七年卒。乾隆四十三年正月,其后裔仍追复郑亲王原号。

敏郡王勒度:济尔哈朗三子,顺治八年闰二月封,十二年卒。

礼亲王代善:太祖次子,崇德元年四月封,顺治五年卒。

饶余亲王阿巴泰:太祖七子,顺治元年四月封郡王,三年卒。康熙元年三月追封亲王。

英亲王阿济格:太祖十二子,顺治元年十月封,八年以罪赐死。

睿亲王多尔衮:太祖十四子,阿济格同母胞弟。崇德七年四月封,顺治七年卒,死后封懋德修道广业定功安民立政诚敬义皇帝,庙号成宗。八年追削封号,夺爵,乾隆四十三年正月追复原封,世袭罔替。

豫亲王多铎:太祖十五子,阿济格同母胞弟。崇德元年四月封,顺治六年卒。九年三月追降郡王,乾隆四十三年正月追复原封。

敬谨亲王尼堪:太祖长子贝勒褚英之子,顺治六年三月封,九年卒。

克勤郡王岳托:代善长子,崇德元年封成亲王,坐事降贝勒,三年卒,四年四月追封,世袭。颖亲王萨哈璘:代善三子,天命十一年封贝勒,崇德元年卒,追封。

谦郡王瓦克达:代善四子,顺治八年二月封,九年卒。

巽亲王满达海:代善七子,顺治八年二月由袭爵改封,九年卒。

惠亲王祜塞:代善八子,原封镇国公,薨,追封。

端重亲王博洛:阿巴泰三子,顺治六年三月封,九年卒,十六年十月追降贝勒并夺爵。

安亲王岳乐:阿巴泰四子,顺治十四年十一月封,康熙二十八年卒,三十九年十二月追降郡王。

信郡王多尼:多铎子,顺治六年由袭爵改封信亲王,九年降郡王,十八年卒。乾隆四十三年正月后裔追封豫亲王。

衍禧郡王罗洛宏:岳托子,顺治元年十月由袭爵改封,三年卒。

顺承郡王勤克德浑:萨哈璘子,顺治五年九月封,九年卒,世袭。

康亲王杰书:祜塞子,顺治十六年十二月由袭爵改封,康熙三十六年卒。乾隆四十三年正月,后裔仍追复礼亲王原号。

僖郡王岳希:岳乐四子,康熙二十三年正月封,二十九年二月降贝子。

平郡王罗克铎:罗洛宏子,顺治八年二月由袭爵改封,康熙二十一年卒。乾隆四十三年正月后裔仍追复克勤郡王原号。

肃亲王豪格:皇太极长子,崇德元年四月封,顺治五年三月坐事削爵,卒于狱中。八年正月

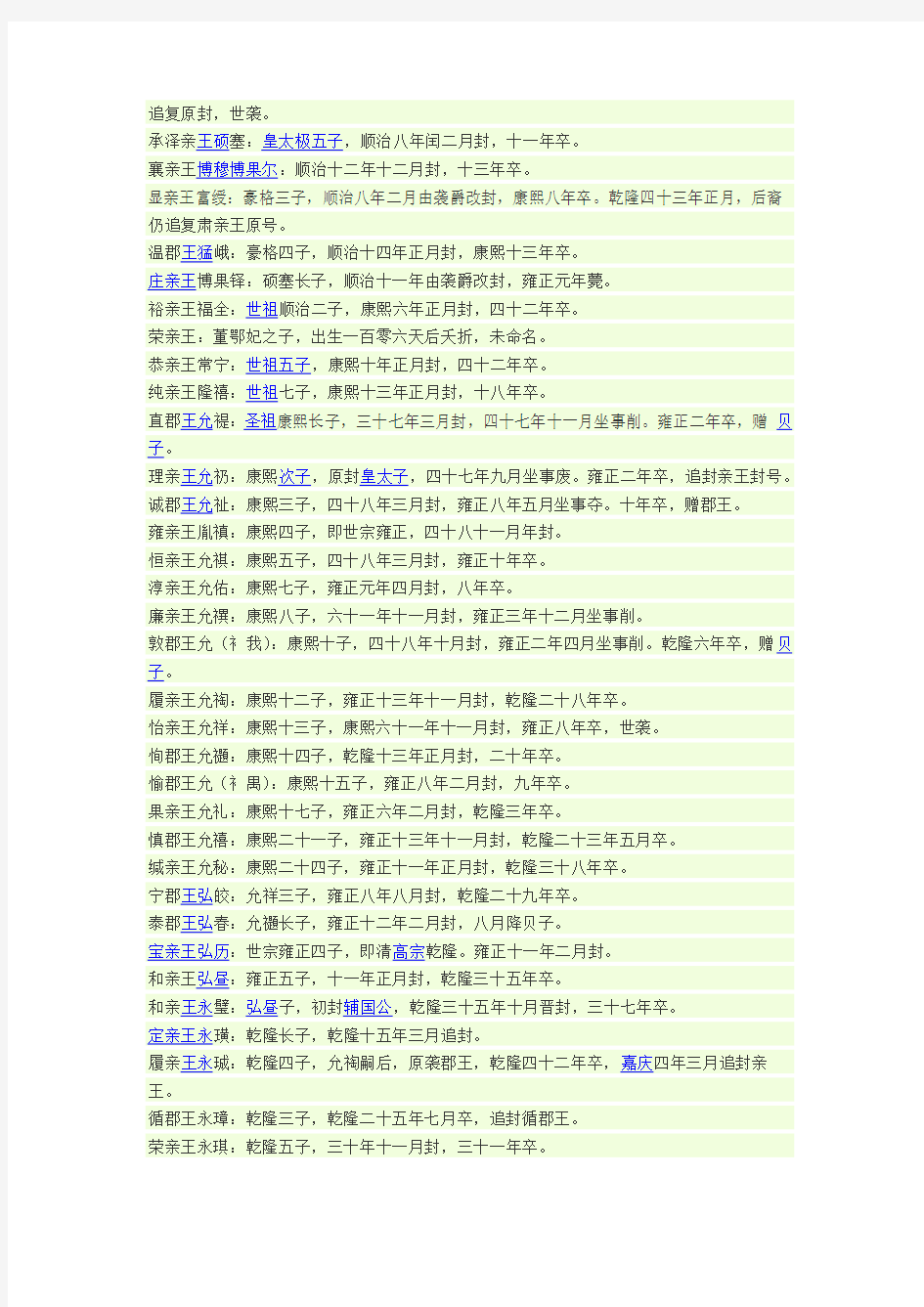

追复原封,世袭。

承泽亲王硕塞:皇太极五子,顺治八年闰二月封,十一年卒。

襄亲王博穆博果尔:顺治十二年十二月封,十三年卒。

显亲王富绶:豪格三子,顺治八年二月由袭爵改封,康熙八年卒。乾隆四十三年正月,后裔仍追复肃亲王原号。

温郡王猛峨:豪格四子,顺治十四年正月封,康熙十三年卒。

庄亲王博果铎:硕塞长子,顺治十一年由袭爵改封,雍正元年薨。

裕亲王福全:世祖顺治二子,康熙六年正月封,四十二年卒。

荣亲王:董鄂妃之子,出生一百零六天后夭折,未命名。

恭亲王常宁:世祖五子,康熙十年正月封,四十二年卒。

纯亲王隆禧:世祖七子,康熙十三年正月封,十八年卒。

直郡王允褆:圣祖康熙长子,三十七年三月封,四十七年十一月坐事削。雍正二年卒,赠贝子。

理亲王允礽:康熙次子,原封皇太子,四十七年九月坐事废。雍正二年卒,追封亲王封号。诚郡王允祉:康熙三子,四十八年三月封,雍正八年五月坐事夺。十年卒,赠郡王。

雍亲王胤禛:康熙四子,即世宗雍正,四十八十一月年封。

恒亲王允祺:康熙五子,四十八年三月封,雍正十年卒。

淳亲王允佑:康熙七子,雍正元年四月封,八年卒。

廉亲王允禩:康熙八子,六十一年十一月封,雍正三年十二月坐事削。

敦郡王允(衤我):康熙十子,四十八年十月封,雍正二年四月坐事削。乾隆六年卒,赠贝子。

履亲王允祹:康熙十二子,雍正十三年十一月封,乾隆二十八年卒。

怡亲王允祥:康熙十三子,康熙六十一年十一月封,雍正八年卒,世袭。

恂郡王允禵:康熙十四子,乾隆十三年正月封,二十年卒。

愉郡王允(衤禺):康熙十五子,雍正八年二月封,九年卒。

果亲王允礼:康熙十七子,雍正六年二月封,乾隆三年卒。

慎郡王允禧:康熙二十一子,雍正十三年十一月封,乾隆二十三年五月卒。

缄亲王允秘:康熙二十四子,雍正十一年正月封,乾隆三十八年卒。

宁郡王弘皎:允祥三子,雍正八年八月封,乾隆二十九年卒。

泰郡王弘春:允禵长子,雍正十二年二月封,八月降贝子。

宝亲王弘历:世宗雍正四子,即清高宗乾隆。雍正十一年二月封。

和亲王弘昼:雍正五子,十一年正月封,乾隆三十五年卒。

和亲王永璧:弘昼子,初封辅国公,乾隆三十五年十月晋封,三十七年卒。

定亲王永璜:乾隆长子,乾隆十五年三月追封。

履亲王永珹:乾隆四子,允祹嗣后,原袭郡王,乾隆四十二年卒,嘉庆四年三月追封亲王。

循郡王永璋:乾隆三子,乾隆二十五年七月卒,追封循郡王。

荣亲王永琪:乾隆五子,三十年十一月封,三十一年卒。

质亲王永瑢:乾隆六子,五十四年十月封,五十五年卒。

哲亲王永琮:乾隆七子,嘉庆四年三月追封。

仪亲王永璇:乾隆八子,嘉庆四年正月封,道光十二年卒。

成亲王永瑆:乾隆十一子,乾隆五十四年十月封,道光三年卒。

嘉亲王颙琰:乾隆十五子,即仁宗嘉庆,乾隆五十四年十月封。

庆亲王永璘:乾隆十七子,嘉庆二十五年三月封,寻卒。

定亲王绵恩:永璜二子,原袭郡王,乾隆五十八年十二月晋封,道光二年卒。

荣郡王绵亿:永琪子,原袭贝勒,嘉庆四年正月晋封,二十年卒。

穆郡王:未命名,嘉庆长子,二岁寻卒,嘉庆二十五年八月追封。

智亲王旻宁:嘉庆次子,即宣宗道光,嘉庆十八年九月封。

敦亲王绵恺:嘉庆三子,二十五年七月封,道光十八年十二月卒。

瑞亲王绵忻:嘉庆四子,二十四年正月封,道光八年七月卒。

惠亲王绵愉:嘉庆五子,道光十九年正月封,同治三年十二月卒。

定亲王奕绍:绵恩子,原袭贝勒,道光二年六月晋封,十六年卒。

庆郡王奕采:仪顺郡王绵志子过继永璘,原袭贝勒,道光十六年九月晋封,二

十年十月坐事削。

庆亲王奕匡:永璘六子绵性后,光绪十年十月进庆郡王,二十年懿旨进亲王,世袭。

隐志郡王奕纬:道光长子,咸丰元年晋封郡王。

顺郡王奕纲:道光次子,二岁卒,三十年正月追封。

慧质郡王奕继:道光三子。三岁卒。咸丰元年追封。

敦亲王奕脤:道光五子过继为绵恺后,初袭郡王,咸丰十年正月晋封,光绪十五年正月卒。恭亲王奕欣:道光六子,三十年正月封,光绪二十四年四月卒,世袭。

醇亲王奕譞:道光七子,光绪、溥仪之祖父。咸丰元年封醇郡王,同治三年,加亲王衔。十一年,晋封醇亲王。十二年,光绪十六年十一月卒,世袭。

钟郡王奕诒:道光八子,三十年正月封,同治七年十一月卒。

孚郡王奕譓:道光第九子。三十年正月封。十一年亲王衔。光绪三年二月卒。

端郡王载漪:奕脤子,同治十年出嗣为奕志孙。原袭贝勒,光绪二十年正月晋封,二十六年十二月因纵义和团夺爵。

悯郡王:咸丰次子,生未命名逝,咸丰十一年十二月追封。

相对历朝而言,清室异姓封王者数量的确少的可怜,但也绝不像公众想象的那般只有“三藩”,本朝生前获封王者共五人,薨后追赠者四人,起崇德迄嘉庆,合六朝四代记九名。生前封王者

吴三桂:顺治元年五月封平西王,康熙元年晋封亲王。

孔有德:顺治六年五月封定南王。

耿忠明:顺治六年五月封靖南王。

尚可喜:顺治六年五月封平南王,康熙十四年正月晋封亲王。

孙可望:顺治十四年十二月封义王。

薨后赠王者

扬古利:崇德二年正月由超品公赠。

黄度芳:一等海澄公黄梧子,康熙十五年三月由袭爵赠。

傅恒:嘉庆元年五月由一等忠勇公追赠。

福康安:嘉庆元年五月由嘉勇忠锐贝子赠。

宗室爵位

宗室爵位共分为十二级,只授予爱新觉罗的子孙们,它们分别是:

男子

和硕亲王

岁俸银1万两,禄米1万斛;

世子岁俸银6千两,禄米6千斛;

多罗郡王

岁俸银5千两,禄米5千斛;

长子岁俸银3千两,禄米3千斛;

多罗贝勒

岁俸银2500两,禄米2500斛;

固山贝子

岁俸银1300两,禄米1300斛;

以上四种为高级爵位,贝子是当朝皇子的最低封爵,但也有例外,有个别皇子只封得镇国将军。亲王、郡王补服为前后胸加两肩共四团龙,贝勒为前后两团正蟒,贝子为两团行蟒

奉恩镇国公

岁俸银700两,禄米700斛;

奉恩辅国公

岁俸银500两,禄米500斛;

一等镇国将军岁俸银410两,禄米410斛;

二等镇国将军岁俸银385两,禄米385斛;

三等镇国将军岁俸银360两,禄米360斛;

一等辅国将军兼一云骑尉岁俸银335两,禄米335斛;

一等辅国将军岁俸银310两,禄米310斛;

二等辅国将军岁俸银285两,禄米285斛;

三等辅国将军岁俸银260两,禄米260斛;

一等奉国将军兼一云骑尉岁俸银235两,禄米235斛;

一等奉国将军岁俸银210两,禄米210斛;

二等奉国将军岁俸银185两,禄米185斛;

三等奉国将军岁俸银160两,禄米160斛;

奉恩将军兼一云骑尉岁俸银135两,禄米135斛;

奉恩将军岁俸银110两,禄米110斛。

低于奉恩将军的称作闲散宗室,视四品官待遇。

爵位世袭,分为降等世袭与世袭罔替。

降等世袭,即每承袭一次要降一级,但降级若干次(亲王降至镇国公,郡王降至辅国公,贝勒降至不入八分镇国公,贝子降至不入八分辅国公,镇国公降至镇国将军,辅国公降至辅国将军)后便不再递降,以此爵传世。

世袭罔替,即以原爵位承袭。例如大清十二家“铁帽子王”。

女子

宗室女子的爵位分别是:

1、固伦公主:居京师俸银400两、禄米400斛,下嫁外藩俸银1000两、俸缎30匹

2、和硕公主:居京师俸银300两、禄米300斛,下嫁外藩俸银400两、俸缎15匹

3、郡主:居京师俸银160两、禄米160斛,下嫁外藩俸银160两、俸缎12匹

4、县主:居京师俸银110两、禄米110斛,下嫁外藩俸银110两、俸缎10匹

5、郡君:居京师俸银60两、禄米60斛,下嫁外藩俸银60两、俸缎8匹

6、县君:居京师俸银50两、禄米50斛,下嫁外藩俸银50两、俸缎6匹

7、乡君:居京师俸银40两、禄米40斛,下嫁外藩俸银40两、俸缎5匹

8、六品格格:居京师俸银30两、禄米30斛,下嫁外藩俸银30两、俸缎3匹

宗室女子额驸待遇:

1、固伦公主额驸:居住京师俸银300两、禄米300斛,外藩俸银300两、俸缎10匹

2、和硕公主额驸:居住京师俸银250两、禄米250斛,外藩俸银255两、俸缎9匹

3、郡主额驸:居住京师俸银100两、禄米100斛,外藩俸银100两、俸缎8匹

4、县主额驸:居住京师俸银60两、禄米60斛,外藩俸银60两、俸缎6匹

5、郡君额驸:居住京师俸银50两、禄米50斛,外藩俸银50两、俸缎5匹

6、县君额驸:居住京师俸银40两、禄米40斛,外藩俸银40两、俸缎4匹

编辑本段世爵

世爵即异姓功臣爵位

等级

1、公爵

2、侯爵

3、伯爵(上三者超品)

4、子爵(正一品)

5、男爵(正二品)

6、轻车都尉(正三品,以上爵位均分一等、二等、三等三个等级)

7、骑都尉(正四品)

8、云骑尉(正五品)

9、恩骑尉(正七品)

晋爵方式

除恩骑尉外,所有爵位的晋爵都是以云骑尉为基础的。

获得2个云骑尉,就晋爵为骑都尉;

骑都尉再加封1个云骑尉,就为“骑都尉兼一云骑尉”;骑都尉再加封2个云骑尉,就晋爵为为三等轻车都尉;

一等轻车都尉再加封1个云骑尉,就为“一等轻车都尉兼一云骑尉”;一等轻车都尉再加封2个云骑尉,就晋爵为三等男爵。

类推,一直一等公。

这样,清朝的功臣爵位实际分为27个级别:

公爵:一、二、三等公爵;

侯爵:一等侯爵兼一云骑尉、一、二、三等侯爵;

伯爵:一等伯爵兼一云骑尉、一、二、三等伯爵;

子爵:一等子爵兼一云骑尉、一、二、三等子爵;

男爵:一等男爵兼一云骑尉、一、二、三等男爵;

轻车都尉:一等轻车都尉兼一云骑尉、一、二、三等轻车都尉;

骑都尉:骑都尉兼一云骑尉、骑都尉

云骑尉:云骑尉

恩骑尉:恩骑尉是一级特殊的爵位,清朝世爵每承袭一次,即降一级,云骑尉再袭一次,就降为恩骑尉,恩骑尉不再降爵,而是世袭罔替。

俸禄

一等公岁支俸银700两,二等公685两,三等公660两

一等侯兼-云骑尉635两,一等侯610两,二等侯585两,三等侯560两

一等伯兼-云骑尉535两,一等伯510两,二等伯485两,三等伯460两

一等子兼-云骑尉435两,一等子410两,二等子385两,三等子360两

一等男兼-云骑尉335两,一等男310两,二等男285两,三等男260两

一等轻车都尉兼-云骑尉235两,一等轻车都尉210两,二等轻车都尉185两,三等轻车都尉160两;

骑都尉兼-云骑尉135两,骑都尉110两,云骑尉85两,恩骑尉45两

还有不列等的闲散公255两,闲散侯230两,伯品级官205两,子品级官180两,男品级官155两,轻车都尉品级官130两,骑都尉品级官105两,云骑尉品级官80两。凡在京八旗世爵,每俸银1两,兼支给米1斛

异姓功臣

比较耳熟的清代异姓功臣中,如和珅原袭三等轻车都尉,后晋爵至一等忠襄公;曾国藩授封一等毅勇侯;李鸿章授封一等肃毅伯;左宗棠授封一等恪靖伯;台湾首任巡抚刘铭传,赐号骠勇巴图鲁,授封一等男爵。而且在中华民国初年的军阀、内阁重臣、封疆大吏、社会名流等人中,我们还经常见到这些人的姓名前加有爵号,这是因为他们或世袭、或实封有各种爵号,虽然已改朝换代,但历史的印记或遗老遗少的秉性不能改变的缘故

清代的公、侯、伯爵均分三等,地位都是在一品之上。雍正以前,爵位没有名字,雍正之后,开始赐予封号,公爵封号最多四个字,整个清朝只有4人,而且全部都是在乾隆年间,他们是:

1、一等诚嘉毅勇公,姓富察氏,名明瑞,字筠亭,满洲镶黄旗人,属于乾隆皇后富察氏外戚集团。

2、一等诚谋英勇公,姓章佳氏,名阿桂,字广庭,满洲正蓝旗人,后改隶正白旗,其父是大学士阿克敦,阿桂本人是乾隆末年的领班军机大臣,与和珅关系不睦,但都是乾隆宠幸之臣。

3、一等嘉勇忠锐公,姓富察氏,名富康安,字瑶林,满洲镶黄旗人,其父是大学士傅恒,傅恒本人是乾隆第一位皇后富察氏(孝贤皇后)的弟弟,被封为一等忠勇公,保和殿大学士(此职为三殿三阁大学士的最高等级,傅恒死后,就再无人取得过此大学士级别,原为第二的文华殿大学士就相当于最高的大学士)。傅恒有四子:富灵安(仅获云骑尉世职,当过总兵、副都统)、富隆安(是乾隆女儿和嘉公主的丈夫,父死后,承袭一等忠勇公)、富长安(乾隆死后,与和珅一起获罪,嘉庆帝让其监督和珅自尽,却未杀他,后来任正黄旗满洲副都统)、富康安(屡立战功,金川平,论功封三等嘉勇男,后晋封嘉勇侯;平台湾林爽文乱,进一等嘉勇公;平廓尔喀,加赐一等轻车都尉;前往安南国平乱途中加封嘉勇忠锐公;平苗人起义,进封贝子;后病死军中,追封郡王。其子德麟,袭贝勒,递降至不入八分辅国公,世袭罔替)。

4、一等武毅谋勇公,姓乌雅氏,名兆惠,字和甫,满洲正黄旗人,孝恭仁皇后(雍正帝母亲乌雅氏)族孙。

编辑本段蒙古爵位

清廷授予蒙古封建主王公爵位,任命为札萨克(旗长)。札萨克世袭,根据清廷的规定和法令处理旗务,并接受清廷的监督。札萨克之下设协理台吉、管旗章京、梅伦、笔帖式等僚属,协理旗务。旗内的土地和属民由札萨克支配,旗下设佐,为基本军事单位,每佐设佐领一人,辖旗丁一百五十人,在旗札萨克领导下,审理丁册,征收税课,排解纠纷,传递信件及征发人丁。佐领之下设骁骑校、领催,协助位领办理军政事务。每六佐复设一参领统辖。在佐之下,每十户设一什长,为最低一级行政单位的管理人。清统治者为了不使旗札萨克享有独立权力,订出会盟制度,在旗之上设盟,合数旗而成。盟不是实质性的管理单位,只是一种实行监督的组织,一般不设办理盟务的衙门。只是在盟内各旗会盟时“简军实、阅边防、理讼狱、审丁册”。盟设正副盟长各一。每3年会盟一次,各盟均有固定的会盟地。盟长由理藩院于盟内各旗札萨克中选人赛清帝任命兼摄。盟长的主要任务是充当会盟的召集人,不能直接干预各旗内部事务,也无权擅自发布政令,只是对各旗札萨克起监督作用,并充当旗札萨克与清政府的中间人。蒙古旧有的部,只在名义上保存下来,不具有任何行政职能。封爵为:

1亲王

2郡王

3贝勒

4贝子

5镇国公

6辅国公

7札萨克台吉

8一等台吉(塔布囊)

9二等台吉(塔布囊)

10三等台吉(塔布囊)

11四等台吉(塔布囊)

12固伦额驸

13和硕额驸

14郡主额驸

15县主额驸

16郡君额驸

17县君额驸

外蒙古四部:土谢图汗,赛音诺颜,车臣汗,扎萨克图汗,下辖旗八十六个,计:土谢图汗部20旗,属汗阿林盟;三音诺颜部22旗,厄鲁特2旗,属齐齐尔巴克盟;车臣汗部23旗,属克鲁伦巴尔和屯盟;札萨克图汗部18旗及辉特部1旗,属札克必拉色钦比都哩雅诺尔盟。

青海蒙古共置西蒙古和硕特、绰罗斯、辉特、土尔扈特等部28旗、喀尔喀部及诺门罕1旗,为1盟,由西宁办事大臣兼任盟长。

土尔扈特部编旗设盟:在今新疆巴音格楞蒙古族自治州境内的旧土尔扈特部4旗,为南路乌纳思索珠克图盟;今和布克赛尔蒙古自治县境内的3旗,为北烙乌纳恩索珠克盟;今乌苏县境内的2旗,为东路乌讷恩素珠克盟;今博尔塔拉蒙古族自治州境内的1旗,为西路乌讷恩素珠克盟。此外,新土尔扈特2旗,为青塞特奇勒图盟;和硕特3旗,为巴图塞特奇勒图盟。

在西套蒙古地区也建立了旗制。阿拉善地区和硕特蒙古,于康熙年间建立札萨克旗;额济纳地区亦建立了札萨克旗,皆不设盟。乾隆年间,杜尔伯特三策凌率部南附清朝后,于

1754年(乾隆十九年),建左翼1旗,辉特1旗,为赛因济雅哈图左翼盟;又建右翼3旗,辉特1旗,为赛因济雅哈图右翼盟。

封爵有汗,王、贝勒、贝子、公。无塔布囊,有台吉。

清代蒙古贵族的分封

漠南蒙古藩封:六盟四十九旗

科尔沁六旗,亲王四人,郡王四人,贝勒二人,贝子一人,镇国公二人,辅国公六人;扎赉特一旗,贝勒一人;杜尔伯特一旗,贝子一人;郭尔罗斯二旗,镇国公一人,辅国公一人,一等台吉一人:四部十旗为一会盟于哲里穆。敖罕一旗,郡王一人,贝子一人,辅国公一人;奈曼一旗,郡王一人;翁牛特二旗,郡王一人,贝勒一人,贝子一人,镇国公一人;巴林二旗,郡王二人,贝子二人,镇国公一人;扎鲁特二旗,贝勒二人,镇国公一人;喀尔喀左翼一旗,贝子一人;阿禄科尔沁一旗,贝勒一人;克西克腾一旗,一等台吉一人:八部十一旗为一会盟于召乌达。

喀喇沁三旗,郡王一人,贝子一人,镇国公一人,辅国公二人,一等塔布囊一人;土默特二旗,贝勒一人,贝子一人,附喀尔喀贝勒一人:二部五旗为一会盟于卓索图。乌珠穆秦二旗,亲王一人,郡王一人,贝勒一人,镇国公一人,辅国公一人;阿霸垓二旗,郡王一人,贝子一人,辅国公一人;蒿齐忒二旗,郡王二人;苏尼特二旗,郡王二人,贝子一人,辅国公一人;阿霸哈纳尔二旗,贝勒一人,贝子一人:五部十旗为一会盟于锡林。

四子部落一旗,郡王一人;喀尔喀右翼一旗,贝勒一人,贝子一人,辅国公一人;毛明安一旗,贝勒一人,一等台吉一人;乌喇特三旗,镇国公一人,辅国公一人:四部六旗为一会盟于乌兰察布。

鄂尔多斯七旗,郡王一人,贝勒二人,贝子三人,辅国公一人,一等台吉(各)一人,自为一会盟于伊克召。每会设盟长一人,副盟长一人。惟归化城土默特会盟,不设盟长,均集于本城,听简命大臣裁定。

漠北蒙古藩封

喀尔喀后路土谢图汗二十旗,汗一人,亲王二人,郡王一人,贝勒二人,辅国公七人,一等台吉八人,为一会盟于汗阿林。

东路车臣汗二十三旗,汗一人,亲王一人,郡王一人,贝勒、贝子各二人,镇国公三人,辅国公三人,一等台吉十四人,为一会盟于克鲁伦巴尔河屯。

西路扎萨克图汗十七旗,汗一人,贝勒一人,镇国公三人,辅国公六人,一等台吉九人,为一会盟于扎克毕赖塞钦毕都里也诺尔。

南路赛音诺颜大扎萨克亲王二十二旗,大扎萨克亲王一人,郡王二人,世子一人,贝勒二人,镇国公二人,辅国公八人,一等台吉九人,为一会盟于齐齐尔里克。每岁各以副将军考核,间岁以参赞大臣前往会核,统听于乌里雅苏台定边左副将军裁定。

青海蒙古藩封

厄鲁特二十一旗,回特三旗,土尔古特四旗,喀尔喀一旗,亲王一人,郡王三人,贝勒一人,贝子二人,镇国公一人,辅国公五人,一等台吉六人。以上四部落皆散处,不分畛域,听于西宁办事大臣统制。

河套等部蒙古藩封

贺兰山厄鲁特一旗,贝勒一人,镇国公一人。

乌兰乌苏厄鲁特二旗,贝子二人。

推河厄鲁特,一等台吉一人。

额尔济内土尔古特一旗,贝勒一人。

都尔伯特十四旗,特古斯库鲁克汗一人,亲王一人,郡王一人,贝勒二人,贝子四人,辅国公二人,台吉五人。以上各部落,悉听定边左副将军裁定。察哈尔游牧一旗,听治于察哈尔都统。

西藏蒙古藩封

辅国公二人,一等台吉一人,噶布伦四人(内一人用辅国公兼之)。

编辑本段功臣世爵

乾隆十六年定制,功臣世爵为以下二十七等:

公,分一至三等,超品

侯,分一等侯兼一云骑尉,及一至三等侯.超品;

伯,分一等伯兼一云骑尉,及一至三等伯,超品;

子,分一等子兼一云骑尉,及—至三等子,正一品;

男,分一等男兼一云骑尉,及一至三等男,正二品;

轻车都尉,分—等轻车都尉兼一云骑尉,及—至三等轻车都尉,正三品;

骑都尉,分骑都尉兼一云骑尉及骑都尉二等,正四品;

云骑尉,正五品;

恩骑尉,正七品。

编辑本段功臣世爵俸禄

一等公岁支俸银700两

二等公685两

三等公660两

一等侯又一云骑尉635两

一等侯610两

二等侯585两

三等侯560两

一等伯又一云骑尉535两

一等伯510两

二等伯485两

三等伯460两

一等子又一云骑尉435两

一等子410两

二等子385两

三等子360两

一等男又一云骑尉335两

一等男310两

二等男285两

三等男260两

一等轻车都尉又一云骑尉235两

一等轻车都尉210两

二等轻车都尉185两

三等轻车都尉160两

骑都尉又一云骑尉135两

骑都尉110两

云骑尉85两

恩骑尉45两

不列等的闲散公255两

闲散侯230两

伯品级世职205两

子品级世职180两

男品级世职155两

轻车都尉品级世职130两

骑都尉品级世职105两

云骑尉品级世职80两

凡在京八旗世爵,每俸银1两,兼支给米1斛。

中国古代官吏考核制度的特点与启示 内容摘要:中国古代考核机制推行纵横有序、层层考核的制度,在两千余年的发展中形成了一套完整且严密的制度体系。中国古代考核机制中考核内容合理全面、考核标准实绩与品德并重,在实施过程中与监察、奖惩、退休制度相结合形成一个协调一致的用人机制,通过强化考核结果的运用,在一定程度上起到了选贤任能、奖勤罚懒、澄清吏治的作用。中国古代官吏考核机制中制度的设置及运作机理仍可以为现代领导干部考评机制的完善提供本土资源的借鉴。 关键词:古代考核机制特点启示 政绩考核制度在古代称为考课,也称考核、考绩、考查,是指在特定的时间由专门的人员和机构对在职官吏的政绩、功过和德行进行考核。考核是各个朝代奖勤罚懒、选贤用能、改善吏治的重要制度措施,通过考核,分出优劣加以奖惩黜陟,也是历代统治阶层约束内部成员的基本手段。 一、古代考核机制的特点 早在三代时候已经有考核机制的雏形,战国以来,初具规模,秦汉以降,历代不断加以完善,在两千多年的实践中逐渐形成了一套完整严密且运作有效的考核机制。 第一,考核内容合理、完整、系统 传统考核制度在内容上规定上,将责权一致的考核原则制度化,包括:按照职务分工制定考核的内容和标准、考核对象进行分类,考核人员和机构的实行责任制和专业化,考核期限明文规定。 首先,按照职务分工制定考核标准和内容。考核的内容从实绩上讲,一般分为两类:一类是对各级行政主官的考核,另一类是对其他担任专门业务官吏的考核。对各级行政主官的考核重点一般集中在民生与稳定上,对教育也十分重视。对专门业务官吏的考核,其考核的内容则根据不同的职事制定不同的标准。如唐朝的“二十七最”,宋代的监司七事考,金代的十七最等都是考核不同职务官员的依据和标准。 其次,考核的对象实行分类。考核对象涉及到京官与外官,文官与武官,高级官与中低级官等的分类。隋唐以前,官吏考核的对象主要是地方诸侯和郡县长官,自唐朝开始,中央和地方官吏不论职位高低都要经过考核,又分京官考和外官考。宋代三品以上由皇帝和宰臣裁决,五品以上的文官由宰职负责,五品以上的武官由枢密院负责。明清之际,京官、外官仍分别考核,对京官的考核称为“京察”,每六年一次;对外官的考核称为“大计”,每三年一次。

清朝官职等级

清朝官职等级 清朝官职等级 正一品:【正国级】 文职京官:太师、太傅、太保、【荣誉官职,相当于人大、政协之类的】 殿阁大学士【政治局常委】 文职外官:无 武职京官:领侍卫内大臣【北京军区司令】 掌銮仪卫事大臣【中央机关事物局、安全局长】 武职外官:无 从一品:【正国级减】 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保【荣誉官职,相当于人大、政协之类的副职】 协办大学士【政治局委员】 各部院尚书【副总理兼部长】 督察院左右督御史【中纪委书记兼最高监察长】 文职外官:无 武职京官:提督九门步军巡捕五营统领【北京卫戍区司令兼北京市公安局长】 内大臣 武职外官:将军【八旗军大军区司令】 都统【八旗军首都及陪都军区司令】 提督【绿营军区司令】

正二品:【副国级】 文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保【荣誉称号,相当于总工会主席】各部院左右侍郎【国务委员兼副部长】 内务府总管【中央办公厅主任】 文职外官:各省总督【大区书记,如以前的东北局、华北局等】 武职京官:左右翼前锋营统领【中央警备团司令】 八旗护军统领、銮仪使【中央仪仗队】 武职外官:副都统、总兵【绿营集团军司令】 从二品:【部级】 文职京官:内阁学士【国务委员】 翰林院掌院学士【社科院院长】 文职外官:巡抚【省委书记】 布政使司布政使【省长】 武职京官:散秩大臣 武职外官:副将 正三品:【副部级】 文职京官:督察院左右督御史【中纪委副书记】 宗人府丞、通政使司通政使【信访办主任】 大理寺卿【最高法院院长】 詹事府詹事、太常寺卿 文职外官:顺天府府尹【北京市长】

奉天府府尹【直辖市长】 按察使司按察使【省纪委书记】 武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史【军级军队领导】 武职外官:城守尉、参将、指挥使 从三品:【副部级减】 文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿 文职外官:都转盐运使司运使 武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫 武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知 正四品:【厅级加】 文职京官:通政使司副使【中央信访办副主任】 大理寺少卿【最高法院副院长】 詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿【外交部长】 督察院六科掌院给事中 京职外官:顺天府丞【北京市副市长】 奉天府丞【直辖市副市长】 各省守巡道员【地委专区书记】 武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班 武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知

清清朝官职制度与现代官职对比 一、清朝宗室爵位 和硕亲王、亲王世子、多罗郡王、郡王长子、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、一等镇国将军、一等镇国将军、二等镇国将军、三等镇国将军、一等辅国将军、二等辅国将军、三等镇国将军、一等奉国将军、二等奉国将军、三等镇国将军、奉恩将军。笔亲王至公均为超品,镇国将军为正一品,辅国将军为正二品,奉国将军为正三品,奉恩将军为正四品。 “和硕”、“多罗”、“固山”都是满语转音。“固山”就是“旗”,“多罗”指一角,“和硕”指一方,都是指所担当方面范围的大小,以“和硕”为最大。封爵分功封与恩封。功封是因功而封,可以“世袭罔替”——辈辈长子承袭爵位不降级。满族人入关后,有睿、礼、郑、豫、肃、庄、克勤、顺承八家功封的和硕亲王是“世袭罔替”的,俗称八家铁帽子王,后又增加恭亲王,怡亲王、醇亲王、庆亲王。恩封的爵位则是长子承袭时,辈辈经父亲下降—级爵位。但是亲王之子孙降到镇国公为止,不再下降;郡王的子孙降到辅国公为止;贝勒的子孙降到不入八分镇国公为止;贝子的子孙降到不入八分辅国公为止;镇国公子孙降到镇国将军为止;辅国公子孙降到辅国将军为止。亲王年俸白银1万两、郡王5000两、贝勒2500两、贝子1300两、镇国公600两、辅国公300两。

二、清朝官员等级 清朝入关后,清朝官职有九品,每一品又分正和从。称为“九品十八阶”,九品以下是未入流。九品以上是官,九品以下是吏。 正一品:【正国级】 文职京官:太师、太傅、太保、【荣誉官职,相当于人大、政协之类的】殿阁大学士【政治局常委】 文职外官:无 武职京官:领侍卫内大臣【北京军区司令】、掌銮仪卫事大臣【中央机关事物局、安全局长】 武职外官:无 从一品:【正国级减】 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、【荣誉官职,相当于人大、政协之类的副职】 协办大学士【政治局委员】、各部院尚书【副总理兼部长】、督察院左右督御史【中纪委书记兼最高监察长】 文职外官:无 武职京官:提督九门步军巡捕五营统领【北京卫戍区司令兼北京市公安局长】、内大臣 武职外官:将军【八旗军大军区司令】、都统【八旗军首都及陪都军区司令】、提督【绿营军区司令】

古代官员品级 大清官员品级 大清官员等级分“九品十八级”,每等有正从之别,不在十八级以内的叫做未入流,在级别上附于从九品。 正一品: 文职京官:太师、太傅、太保、殿阁大学士 文职外官:无 武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣 武职外官:无 从一品: 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史 文职外官:无 武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣 武职外官:将军、都统、提督 正二品: 文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管 文职外官:各省总督 武职京官:左右翼前锋营统领、八旗护军统领、銮仪使 武职外官:副都统、总兵 从二品: 文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士 文职外官:巡抚、布政使司布政使

武职京官:散秩大臣 武职外官:副将 正三品: 文职京官:督察院左右督御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿 文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使 武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史 武职外官:城守尉、参将、指挥使 从三品: 文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿 文职外官:都转盐运使司运使 武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫 武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知 正四品: 文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中 京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员 武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班 武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知 从四品: 文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒 文职外官:知府、土知府、盐运使司运同

后妃、皇子、公主最全清 朝后宫等级制度一览表-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

后妃、皇子、公主最全清朝后宫等级制度一览表 一、后妃等级 太宗初始,定“一后四妃”的后宫制度,除立有皇后外,还有分局关睢、麟趾、衍庆、永福四宫的嫔妃;世祖入关后,完善后宫制度,皇后居中宫坤宁宫,设东六宫:景仁宫,承乾宫,锺粹宫,延禧宫,永和宫,景阳宫;西六宫:永寿宫,翊坤宫,储秀宫,启祥宫,长春宫,咸福宫;合称“东西十二宫”,后妃亦按等级分为 中宫皇后【母仪天下掌凤玺】皇贵妃:【按封字一字、二字、三字递增】贵妃:【按封字一字、二字、三字递增】妃:【按封字一字、二字、三字递增】嫔贵人常在答应在同等级的妃嫔中,两字封号的妃嫔要稍高于一字封号的妃嫔,同理,三字封号高于二字封号 二、后妃礼仪 1、自妃位以上可为一宫主位,居于东西十二宫正殿中,管束一宫嫔妃,有升降宫内嫔妃的权利 2、若一宫尚无主位时,便由宫中位分最高者暂管宫内事务 3、后宫嫔妃每日上线需至太后、太妃、皇帝、皇后与所居宫中主位娘娘处请安,其他高位处可视情况而定, 4、嫔妃若是犯了小错,可在自己宫中禁足,不得侍寝,禁足天数由主位妃嫔决定,但不可因一己之私而将人禁足,不管是陷害还是确实犯错,要有确实的证据。 三、后妃的自称与她称 1、嫔以上可称娘娘,或主子,对上自称臣妾,对下自称我、妃位以上居主位者可自称本宫, 2、贵人以下称呼职位即可,如X贵人,或X常在等,对上自称奴婢、XX氏,对下自称我 四、秀女选秀 1、凡满族八旗人家年满十三岁至十六岁的女子,必须参加每三年一次的皇帝选秀女,选中者,留在宫里随侍皇帝成为妃嫔,或被赐给皇室子孙做福晋未经参加选秀女者,不得嫁人。

明朝官员品级 ]明朝(中央官员品级) 1、三公、三孤: 三公:太师、太傅、太保(正一品) 三孤:少师、少傅、少保(从一品) 令有太子太师、太子太傅、太子太保(从一品);太子少师、太子少傅、太子少保(正二品) 这些均为加官,用来表明受官者的功绩与崇高身份,没有实际管辖范围。2、六部: 吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部(按顺序) 六部各设尚书一人,直接对皇帝负责,尚书之下有左右侍郎(副部长)、郎中(司长)、主事 等。 吏部:负责官吏的管理,考核,升迁等 户部:有十三个司,分别管理各地的收支与报销 礼部:主管国家凶吉大典,教育与考试,招待外宾,宴劳功臣等 兵部:管理天下军政(军令由五军都督府管理) 刑部:管理天下刑名。 工部:管理建筑、后勤、水利、制造等

3、督察院: 直属于皇帝的监察部门 下设左右督御史(正二品)、左右副督御史(正三品)、左右佥督御史(正四品) 再往下设十三道监察御史,分管每个省的检查工作(当时中国分十三个省)十三道监察御史与直 属于皇帝的六科给事中统称‘科道‘属于言官范畴。 4、六科: 分为吏户礼兵刑工六科,每科设督给事中(正七品)、左右给事中与给事中(从七品)。 给事中品级虽低,权利很大,皇帝交给各个衙门办理的工作由六科每五天注销一次,如果有脱拉 或者办事不力的,六科可以向皇帝报告。六科还可以参与官员的选拔,皇帝御前会议,审理有罪 的官员。最为重要的是六科有封还皇帝敕书的权利,皇帝的旨意如果六科认为不妥可以封还,不 予执行。 5、五寺:

五寺是五衙门的简称,包括大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺 大理寺:相当于今天的法院,是全国最高上诉机关。与督察院、刑部构成了三法司。 太常寺:主管祭祀 光禄寺:主管宴享 太仆寺:管马 鸿胪寺:管招待外宾 6、詹士府: 詹士府是负责辅助太子的机构设正三品詹士一人,正四品少詹士一人,正六品府丞一人 詹士府设左右春坊,司经局,主簿厅 7、太医院: 太医院是管理宫廷及贵族诊断,制药的,设正五品院使一人,正六品院判二人,正八品御医四 人,从九品吏目若干人。 8、翰林院:

品级——顶戴—————————蟒袍————补服(文/武) 一品——珊瑚—————————九蟒五爪——仙鹤/麒麟 二品——起花珊瑚———————九蟒五爪——锦鸡/狮子 三品——蓝宝石及蓝色明玻璃——九蟒五爪——孔雀/豹 四品——青金石及蓝色涅玻璃——八蟒五爪——雪雁/虎 五品——水晶及白色明玻璃———八蟒五爪——白鹇/虎 六品——砗磲及白色涅玻璃———八蟒五爪——鹭鸶/彪 七品——素金顶————————五蟒四爪——(溪鸟)鸟和(束力鸟)鸟/犀牛 八品——起花金顶———————五蟒四爪——鹌鹑/犀牛 九品——镂花金顶———————五蟒四爪——蓝雀/海马 末入流—镂花金顶———————五蟒四爪——黄鹂/无 官员的称呼 大学士—————中堂 太子少保————宫保 吏部尚书————天官、冢宰 礼部尚书————大宗伯 户部尚书————大司徒、大司农 刑部尚书————大司寇 兵部尚书————大司马 工部尚书————大司空 左都御史————总宪 左副都御史———副宪 通政使—————银台 御史——————侍御、都老爷 郎中、员外郎——部郎、郎官 主事——————主政 总督——————制军、制台、制宪、督宪、部堂 巡抚——————中丞、抚军、抚台、抚院、抚宪、部院 河道总督————河台、河帅 漕运总督————漕台、漕帅 学政——————学台、学院、学宪 布政使—————藩台、藩司、方伯、东司 按察使—————臬台、臬司、廉访、西司 盐运使—————盐司 道员——————道台、观察 知府——————太守、太尊、黄堂、五马

同知——————二府、分府、司马 通判——————别驾、三府 知州——————牧、刺史 州同——————州驾、州司马 州判——————别驾、州司马 知县——————明府、令、大令、宰、邑尊、邑宰、邑令、令尹、大尹 学官——————教官、校官、学老师 县丞——————左堂、二尹、捕厅 主簿——————三尹 吏目——————捕厅、右堂 典史——————捕厅、右堂、廉捕、少尉、少尹、少府 巡检——————捕厅、巡政、分司 提督——————军门、提台 总兵——————总镇、镇台 副将——————协镇、协台 其它: 正一品——文官:太师、太傅、太保、大学士 武官:领侍卫内大臣 从一品——文官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、各部院尚书、 都察院左、右都御史 武官:将军、都统、提督 正二品——文官:太子少师、太子少傅、太子少保、各省总督、各部院左、右侍郎 武官:副都统、总兵 从二品——文官:各省巡抚、内阁学士、翰林院掌院学士、各省布政使 武官:副将 正三品——文官:都察院左、右副都御史、通政司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、 太常寺卿、顺天府尹、奉天府尹、各省按察使 武官:参将 从三品——文官:光禄寺卿、太仆寺卿、各省盐运使 武官:游击 正四品——文官:通政司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、各省道员 武官:都司

[歷史資料] 清代官職品級簡表 宗室爵秩: 和碩親王、多羅郡王、多羅貝勒、固山貝子、奉恩鎮國公、奉恩輔國公、不入八分鎮國公、不入八分輔國公、鎮國将軍、輔國将軍、奉國将軍、奉恩将軍以顯祖宣皇帝 本支爲宗室,其封爵十二個 一品:太師、太傅、太保、内閣大學士、内閣協辦大學士、侍衛處領侍衛内大臣、銮輿衛掌 衛事大臣、一等精奇尼哈番 授:文爲:光祿大夫武爲:連威将軍 從一品:少師、少傅、少保、太子太師、太子太傅、太子太保、各部尚書、都察院左右禦史、總督(巡撫)、侍衛處内大臣、各省駐防将軍、八旗都統、各省總督、總兵、提督 授:文爲:榮祿大夫武爲:振威将軍 二品:太子少師、太子少傅、太子少保、内務府總管大臣、八旗副都統、護軍統領、專城副都統,前鋒統領、護軍統領、專城副都統鎮守總兵、銮輿使 授:文爲:資政大夫武爲:武顯将軍 從二品:内閣學士、各部左右侍郎、翰林院掌院學士、各省巡撫、布政使司布政使、侍衛處 散秩大臣 授:文爲:奉政大夫武爲:武功将軍 三品:都察院左副都禦史、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿、順天府尹、各省按察使司按察使、輕車都尉、參領、參将、協理事務侍衛領班、一等侍衛、火器營内 外營異長,城守尉 授:文爲:通議大夫武爲:武義将軍 從三品:光祿司卿、鹽運使司鹽運使、協領、遊擊 授:文爲:中議大夫武爲:武異都尉

四品:通政使司通政副使、大理寺少卿、翰林院侍衛學士、侍講學士、詹事府少詹事、太常寺少卿、鴻胪寺卿、太醫院院使、太廟尉、二等侍衛、永陵掌關防官、順天府府丞,各省道員、騎都尉、侍衛班領、副參領、佐領、防守尉、都司 授:文爲:中憲大夫武爲:昭五都尉 從四品:内閣侍讀學士、翰林院侍讀、侍講、知府 授:文爲:朝議大夫武爲:宣武都尉 五品:各部侍中、給事中、參議、光祿寺少卿、欽天監監正、太醫院左右院判,天壇尉、地壇尉、永陵副關防官兼内管領、福陵、昭陵、關防官、同知、知州、雲騎尉、三等侍衛、 守備 授:文爲:奉正大夫武爲:武德騎尉 從五品:各部員外郎、監察禦史、鴻胪寺少卿 授:文爲:奉直大夫武爲:武德佐騎尉 六品:各部堂主事、神樂署署正、盛京管莊、都察院經曆司經曆、都察院都都事廳都事、兵馬司指揮、大理寺左右寺丞、太常寺寺丞、欽天監左右監副、通判、新軍校、骁騎校、前 鋒校、護軍校、千總 授:文爲:承德郎武爲:武略騎尉 從六品:翰林院修撰、州同、大理寺左右寺副、光祿寺罷正、布政司經曆 授:文爲:儒林郎武爲:武略佐騎尉 七品:内閣典籍廳典籍、中書、皇史荿尉司牲官、工都司庫、兵馬司副指揮、知事、大理寺 堂評事、翰林院編修、知縣、恩騎尉、把總 授:文爲:文林郎武爲:武信騎尉

清朝官职制度及各官职作用_百度知道百度首页 | 百度知道 | 登录 新闻网页贴吧知道 MP3 图片视频百科 帮助设置 百度知道 > 教育/科学 > 科学技术 > 历史学添加到搜藏已解决 清朝官职制度及各官职作用 悬赏分:0 - 解决时间:2009-6-24 15:49 提问者: qujinpeng0536 - 试用期一级最佳答案清朝官职制度 一、清朝宗室爵位 和硕亲王、亲王世子、多罗郡王、郡王长子、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、一等镇国将军、一等镇国将军、二等镇国将军、三等镇国将军、一等辅国将军、二等辅国将军、三等镇国将军、一等奉国将军、二等奉国将军、三等镇国将军、奉恩将军。笔亲王至公均为超品,镇国将军为正一品,辅国将军为正二品,奉国将军为正三品,奉恩将军为正四品。 “和硕”、“多罗”、“固山”都是满语转音。“固山”就是“旗”,“多罗”指一角,“和硕”指一方,都是指所担当方面范围的大小,以“和硕”为最大。封爵分功封与恩封。功封是因功而封,可以“世袭罔替”——辈辈长子承袭爵位不降级。满族人入关后,有睿、礼、郑、豫、肃、庄、克勤、顺承八家功封的和硕亲王是“世袭罔替”的,俗称八家铁帽子王,后又增加恭亲王,怡亲王、醇亲王、庆亲王。恩封的爵位则是长子承袭时,辈辈经父亲下降—级爵位。但是亲王之子孙降到镇国公为止,不再下降;郡王的子孙降到辅国公为止;贝勒的子孙降到不入八分镇国公为止;贝子的子孙降到不入八分辅国公为止;镇国公子孙降到镇国将军为止;辅国公子孙降到辅国将军为止。亲王年俸白银1万两、郡王5000两、贝勒2500两、贝子1300两、镇国公600两、辅国公300两。 二、清朝官员等级 清朝入关后,清朝官职有九品,每一品又分正和从。称为“九品十八阶”,九品以下是未入流。九品以上是官,九品以下是吏。 正一品: 文职京官:太师、太傅、太保、光禄大夫、殿阁大学士 文职外官:无 武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣 武职外官:无 从一品: 文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史

浅谈清代宦官制度 历史文化学院 09级2班 朱恩会 209012530

宦官,已成太监,文书上称为很多,例如阉人,阉臣,宦者,中官,内官,内侍,内监等,是中国古代专供皇帝,君主及其家族役使的官员,先秦和西汉时期并非全是阉人,自东汉开始则全为被阉割后失去性能力而成为不男不女的中性人。据《后汉书·宦官列传序》记载,我国先秦和西汉时期的宦官并非全是阉人;自东汉开始,才全部用阉人。“宦官悉用阉人,不复杂用调他士”。这是由于在皇宫内廷上自皇太后太妃,本朝后妃以及宫女等,女眷较多,难免会发生秽乱宫帷的事,所以决不允许有其他成年男性在宫中当差。 在封建社会消亡之前看,没有与宦官的时代不多,太监作为皇帝和后妃的仆役,支撑着皇家宫廷的金碧辉煌,成就了皇宫内统治者优裕舒适的生活条件。宦官制度是封建专制的产物,是统治阶级对穷苦劳动人民的残酷压榨。由于太监不仅涉足于王公贵族的日常生活,而且或多或少的接触复杂的政治斗争,所以当中不乏专横暴虐这结党营私蒙蔽圣听,残害忠良。中国古代历代的衰亡大都与太监作乱有关。而且汉,唐,明三朝的覆灭就与宦官专权有直接关系。这些人虽数量不多,但残忍狠毒,狡黠阴险,危害性极强。我想这不仅与外部条件有关,更是由于他们生理残缺所造成的心理畸形。 鉴于宦官势力膨胀危害极大,故历朝都有些许限制宦官的规定。然而在朝代后期,皇帝一旦没有威信或者过于幼小,都会依赖于其一起生活的太监。生活上的依赖一旦升级为心理依赖,后果不堪设想。宦官专权时期往往是一个朝代最为黑暗的时期。宦官主演过一幕幕祸国殃民的惨剧,其中以明朝最甚,成化年间的汪直,武宗时期的刘瑾,

熹宗时期的魏忠贤等,他们权倾朝野,专横跋扈,加剧了明朝的腐败,给人民带来了深重的灾难。 鉴于明朝宦官为害之烈,清朝统治者采取了一系列限制措施,改革了明朝臃肿的太监机构制定了一套管理制度即宫规宫法。清初规定宦官鬼内务府管辖,具体由敬事房管辖。敬事房亦称宫殿兼办处,设总管,副总管,带班首领,御前太监,殿上太监,一般太监和下层打扫处大小太监之分。发展至清代末期,太监等级更加复杂,在宫殿监中就有总管,首领,掌案,回事和大小太监之分。在各处所中又有领班,大师傅,师傅,带班,陈人,徒弟之别等等。如此层层节制,一级压一级,统治的十分严密,而总监并不大过四级官职。裁明代“二十四衙门”为“十三衙门”,人数大幅度缩减,顺治时设置宦官千余人,乾隆年间增至三千余人,直至清末过此数。宦官升迁由内务府移文吏部决定,宦官犯法,内务府可先拿后奏,尤禁其干政。顺治帝仿朱元璋旧制,铸铁碑立于交泰殿,明文规定凡有不法行为,均凌迟处死。些措施得到了较好的贯彻,虽在清末有慈禧太后宠臣安德海李莲英等屡犯例禁,朝臣为之侧目,终未出现汉唐明宦官专权的现象。 例如,公元1813年,爆发李文成,林清理教起义,宫内太监刘金、刘德才、杨进忠等在入宫前即是天理教徒,他们准备里应外合,一举推翻清王朝。起义失败后,刘金等人被杀害。经此变故,清廷对宦官的约束更加严格,规定宦官一经当差,就不准回本主私宅。违者都要严惩,杖毙宦官时有发生。这时,宦官们的地位很低,管束又严,生活困苦,反抗行为也在所难免。

清朝和现在的官职对照 (1)、清总体情况 清朝是中国历史上最后一个王朝,集各种权力于一身的皇帝,总结历史上各朝代的经验,为加强中心集权,削弱、分化大臣权利,以防权臣篡位,建立了一套有别于以前各朝的官制。 (2)内阁【相当于国务院的领导班子】 明朝时为了进一步集权而不设宰相、中书省等机构,宰相的权利转移到内阁,由内阁来处理国家政务。清朝继续了这一做法,内阁的首辅大学士以及协办大学士都被称为中堂,即宰相的别称,但实权则由军机处把握,在军机处任职的官员称为军机大臣,统称大军机,军机大臣的僚属称为军机章京,又称小军机。【这些宰相相当于政治局常委】。 (3)中心行政机构: 清朝沿袭明朝传统,设六部(吏、户、礼、兵、刑、工),各部长官(管部的大学士及尚书、侍郎等)称堂官。【由于部比较少,所以这些堂官相当于主抓某线条的副总理兼部长】。部下属各司的郎中、员外郎、主事以及主事一下的七品小京官称为司官。 在六部之外和六部并立的中心行政机构有:大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺、国子监、钦天监、

翰林院、太医院、理藩院、宗人府、詹事府、内务府。【相当与中心的直属机构】。 (4)军事系统: 清朝军队主要分八旗和绿营两个系统。八旗又分京营和驻防两部分,京营中侍卫皇帝的称为亲军【北京卫戍区】,由侍卫处(领侍卫府)领侍卫内大臣和御前大臣分掌,而御前大臣持掌乾清门侍卫和皇帝出行随扈【中心警备团】,权位尤重。其他守卫京师的有骁骑营、前锋营、护军营、步兵营、健锐营、火器营、神机营、虎枪营、善扑营等。骁骑营由八旗都统直辖;前锋营、护军营、步兵营各设统领管辖;健锐营、火器营、神机营由于都是特种兵,设掌印总统大臣或治理大臣管辖;虎枪营专任扈从、围猎等,设总统管辖;善扑营则专门练习摔角。 驻防八旗【大军区】驻扎于全国各重要之地,视情况不同设将军、都统、副都统、城守尉、防守尉等官。内地将军等只管军事,而驻扎边疆的将军等要兼管民政。清朝的将军是满官的称号,战时则任命亲王为大将军。 绿营即汉兵,驻扎京师的称巡捕营,归步军统领管辖。绿营的建制分标、协、营、汛几级,标又分为督标、抚标、提标、镇标、军标、河标、漕标等,分别由总督、巡抚、提督、总兵、八旗驻防将军、河道总督、漕运总督统率。督标、抚标、军标、河标、漕标都是兼辖,实际各省绿营独立

评析清朝监察制度 08级历史学 石越 20080301039

摘要:清王朝是我国历史上最后一个封建专制王朝,也是我国历史上封建中央集权制度的最后阶段。他继承和吸引了中国历代封建统治的经验和教训,使专制国家机器进一步完备和发达。最为维护封建专制的监察制度,在沿袭明制基础上也得到了进一步完备和发展,但随后清朝的监察制度也由盛转衰。 关键词:评析;清朝;监察制度 一中央监察机构概述 清朝的监察制度始于皇太极正式建立清朝之后,而在努尔哈赤建立大金政权以后,是通过八旗制度行使国家机构的职能,而“八旗旗主共治国政的体制,就使努尔哈赤以后的汗王失去了至高无上的权力”,【1】皇太极建立清朝以后,认为“虽有一汗之虚名,实无异正黄旗一贝勒也。”【2】从而使他事事受制,不利于统治,这种情况很难适应封建专制主义中央集权国家政治和社会发展的需要。为了限制大臣权力,维护皇帝权威,皇太极设置都察院,这是清朝创立监察制度的开始。 都察院设立是“略仿明制而损益之”,【3】的原则,大致参照明代都察院体制,再结合满洲贵族原有的官制进行建制的。在清军入关以后,清朝更加重视监察机构的建设,进一步仿照明朝检察体制,对都察院进行改革,而且对都察院的职权做了明确的规定,有建议国政权,监察行政权,弹劾官吏权,财政审计权,审判重案权,接受诉讼权和考核官吏权等等。其中最为重要的便是建议国政权和监察行政权。顺治曾说:“凡事关政治得失,民生休戚,大利大害,应兴应革,切实可行者,言官宜悉心条奏,直言无隐。”【4】对于监察行政权则要求“对上至诸王,下至诸臣,孰为忠勤,孰为不忠勤,及内外官员之勤惰,各衙门政事之修废,皆令尽言。”【5】由此可见,都察院在维护皇权和处理政治事务过程中的作用之大。 二地方监察机构概述 都察院作为中央监察机构,在地方少年上还下设十五道监察御史,实行分道监察。清十五道,“原则上按行省划分设十五道监察御史……监察御史各道人数不一,多者满汉各三人,少者满汉各一人。”【6】十五道监察御史“掌弹举官邪,敷陈治道,各核本省刑名。其祭祀、监礼、侍班纠仪,科道同之。”【7】这些是十五道监察御史共同执掌的权力,同时“还要协管稽察在京几乎所有衙门。”【8】除了中央都察院下设的监察机构外,清朝省级机关设总督、巡抚、布政使司、按察使司和守道、巡道等衙门,其中按察司及其巡道是专门监察地方的监察机构。 总督和巡抚是地方最高军政长官,又因督抚分别“兼右都御史、右副都御史衔,因此仍然兼有监察职责。”【9】督抚之下,又设有布政司和按察司,其中布政司专管一省的财赋和人事,按察司则专管一省的司法和监察。按察使的粗做官称为巡道,受按察使的差遣,有“司风宪,综核官吏”的监察官职,职权益重,因而有“监司”之称。 除此之外,清朝还设有六科给事中和五城察院等监察机构。六科给事中为独立的监察系统,,“凡制敕宣行,大事复奏,小事署而颂之。如有失,封还执奏。内外章疏,分类抄集,参署付部,驳正其违误焉。”是六科给事中的职权,但是后来六科给事中归属都察院。而五城察院则是专门稽察京城地区治安的监察机构。 通过上面介绍,我们看出,清朝就形成了十五道监察御史—总督(巡抚)_

中国传统行政制度的得与失---以官吏选拔制度为例 庞大的帝国为了维护统治,往往需要一套庞大的官僚体系,而官僚体系中数量众多的官僚则需要一套有机的制度进行选拔。官吏选拔制度就是在维护王朝统治的需要下因运而生。作为帝国制度的一个重要方面,官吏选拔制度对帝国的统治显得尤为重要。在历史上各个朝代也有确立了具有自身特色的官吏选拔制度。这些制度有的为某个王朝所独创,有的则在继承前代的基础上根据自己本朝代的需要有所调整和补充。 了解中国古代的官吏选拔制度也从一个侧面为我们提供了了解历史的途径。在千年之后的现在,当我们用发展的眼光看待这些制度时,也能更加深刻地体会到官吏选拔制度的优点和不足之处。 先秦时期的官吏选拔制度以世卿世禄制为主,在奴隶社会时期这种制度有其存在的合理性和必要性,它使得王朝的统治根基变得稳定,也是的国家的概念得以延续。但是其消极作用也同样突出,家族内部继承特权限制了贫民晋升的途径,而且世卿世禄制度下的继承者的能力也往往层次不齐,这对于一个王朝的统治来说是致命的问题。 到了秦汉时期为了避免世卿世禄制度的弊端,开创了察举制度。所谓差距就是有中央向地方公开招聘人才,通过地方官员推荐,将地方人才推荐到中央担任官员。这种选拔官吏的制度相对于先秦时期以前的世卿世禄制是一种历史的进步,它扩大了统治阶级的选官范围,增加了下层普通民众的晋升机会。但是到了王朝中后期其弊端也越发严重,察举制有“为官选人”变成了“为人择官”,降低了官吏队伍的整体素质。 魏晋南北朝时期为了避免秦汉时期察举制的弊端,选拔官吏的制度变

为九品中正制,所谓九品中正制就是由中央政府挑选当地有民望,品行端正的官员做“中正”,由中正们负责推荐人才,加品评后分为九个等级,按照等级泽上录用的原则从中选拔官吏。从九品中正制度的内容可以看出,该制度和秦汉时期的察举制并没有多大的突破--都是依靠地方官员的推荐选拔官员---因此这项制度的局限性也同样明显,因为地方的官员或者中正往往会出于私情而选拔和自己关系亲密的人到中央担任官员,这就会埋没了地方真正具有能力的下层贫民。察举制和九品中正制最终导致了“上品无寒门,下品无世族”的严重不公平现象。缺乏一套公正合理的官吏选拔制度或许也是秦汉以及魏晋南北朝灭亡的重要原因。 到了隋唐时期一种较之前面一些朝代更为合理的官吏选拔制度---科举制诞生了。科举制产生于隋唐时期,完善于宋朝,强化于明清时代,直到清朝最后终结。从隋朝开始直到清朝,科举制延续了一千多年,虽然科举制也存在种种弊端,但是相比以前的察举制和九品中正制来说,科举制是我国古代历时最长、最完善的官吏选拔制度,它对于王朝统治的延续以及从下层进入上层的拼命来说,科举制都是至关重要的一个环节。它加强了封建王朝的统治根基,促进了中央集权,将以前推荐人才的权利由地方收归中央,维护了封建大一统的统治。另外一方面,科举制考察的主要内容是儒学,这也起到了文化教育的功能,时至今日,每个中国人身上都或多或少地体现出一些儒家思想的对自身的影响。儒家思想强调的三纲五常以及严格的等级观念为各个王朝所提倡,作为科举考试的主要内容,儒家思想起到了统一民众观念的重要作用,这对于王

清朝皇室的爵位等级 前一段时间,只要打开电视机,随手调到任何一个频道都会看到清宫戏,里面很多关于皇室贵族的称呼,如“亲王”、“郡王”、“贝勒”、“黄带子”等名词,相信观众都已经耳熟能详。但是,其中具体含义是什么呢?这些头衔有没有高低之分?估计很多人对此就比较陌生了。 首先说说“黄带子”的来历——按照清朝的制度,凡是清太祖努尔哈赤及其亲兄弟的子孙后代,都属于“宗室”,以腰间束黄色绸带为标记,这一类贵族俗称为“黄带子”,特权极重,甚至杀人都可以免罪。另外,努尔哈赤堂兄弟的后代虽然也有皇室血统,但由于血缘关系比较远,所以没有被归入宗室之中,只能被称为“觉罗”,以腰间束红色绸带为标记,表示与皇室有血缘关系,这些人俗称“红带子”,也享受一定特权。 “贝勒”这个词在清宫戏中出镜率颇高,皇帝的很多兄弟或子孙都曾经被封为“贝勒”。在清太宗皇太极正式登基称帝之前,满清(当时称“后金”)的君主是“可汗”,当时贝勒的地位极高,仅次于可汗。但在皇太极称帝之后,增设了亲王和郡王两级爵位,贝勒被排在王爵后面,地位和权势明显下降了。不过,想在清朝封王很不容易,在其290年的历史中,也仅封了一百多位亲王和郡王,很多皇子都在贝勒的爵位上终老一生。 清军入关之后,定都北京,也正式确定了皇室成员的十二级爵位,根据功劳和与皇帝血缘的远近亲疏,由高到低分别是亲王,郡王,贝勒,贝子,入八分镇国公、辅国公、镇国将军、辅国将军,不入八分镇国公、辅国公、镇国将军、辅国将军。爵位虽然可以世袭,但后人并不能原封不动地继承上一代的爵位,而是降一级世袭,也就是亲王之子降为郡王,郡王之子降为贝勒……依次类推。如果不出现变故,一位亲王之家可以世袭12代爵位。 也有特殊情况,在满清(后金)开国及后来入关的时候,立下重大战功的8位皇室成员,其中6人被封为亲王,2人被封为郡王,为了表示对他们的嘉奖,满清朝廷特许这八位王爷“世袭罔替”,即王爵可以世代相传,后人继承时无需降序,所以被称为“铁帽子王”。 在清朝中后期的雍正、道光和同治年间,先后又有四名亲王受到皇帝的特许,被封为“铁帽子王”。在整个清朝历史中,能够代代相传的王爷,只有这十二家。

一、清朝内阁与军机处的设立 1.议政王大臣会议的废除 清统治者入关前,曾有“议政王大臣会议”,由八旗的诸王和总理旗务大臣组成,凡朝廷的军国大政,都要由它讨论和决策。这说明,议政王大臣会议是满洲贵族控制朝政、维护自己利益的特权机构,这必然同封建的中央集权和君主专制发生矛盾和冲突。所以清王朝统一中国后,封建皇帝便通过允许蒙、汉大臣参加议政和设立内阁等办法,逐步削弱议政王大臣会议的权力,并最终于乾隆五十七年(1792年)明令正式予以裁撤。 2.清内阁的设立 清朝入关前,朝廷设有内三院,即内国史院、内秘书院、内弘文院,分掌记注皇帝起居、编立史册、撰写实录、草拟国书制敕及为皇帝进讲等。内三院设大学士、学士等,可参预国家机要。顺治十五年(1658年),清朝改内三院为内阁,设大学士,加殿阁头衔,满汉各半。并且仿照明朝制度,规定凡各处官员上呈的奏章,先由内阁代拟批旨(替皇帝拟出几种处理意见),再进呈皇帝;对于皇帝的诏令,也由内阁下达六部等衙门执行。开始时,由于规定大学士仅为五品官,至使内阁的权势反而低于原内三院。但是由于清朝皇帝利用内阁抑制议政王大臣会议的权势,使内阁的地位不断得到提高。雍正时,内阁大学士的官位品级升为正一品,成为朝廷的最高级官员了。不过,自军机处成立后,取代了内阁的许多职权,内阁官员也只是处理一些例行公事了,这时的“大学士”也成了文臣的一种荣称。 中央行政机构: 清朝沿袭明朝传统,设六部(吏、户、礼、兵、刑、工),各部长官(管部的大学士及尚书、侍郎等)称堂官。【由于部比较少,所以这些堂官相当于副总理兼部长】。部下属各司的郎中、员外郎、主事以及主事一下的七品小京官称为司官。 在六部之外和六部并立的中央行政机构有:大理寺、太常寺、光禄寺、太仆寺、鸿胪寺、国子监、钦天监、翰林院、太医院、理藩院、宗人府、詹事府、内务府。【相当与中央的直属机构】。 军事系统: 清朝军队主要分八旗和绿营两个系统。八旗又分京营和驻防两部分,京营中侍卫皇帝的称为亲军【北京卫戍区】,由侍卫处(领侍卫府)领侍卫内大臣和御前大臣分掌,而御前大臣持掌乾清门侍卫和皇帝出行随扈【中央警备团】,权位尤重。其他守卫京师的有骁骑营、前锋营、护军营、步兵营、健锐营、火器营、神机营、虎枪营、善扑营等。骁骑营由八旗都统直辖;前锋营、护军营、步兵营各设统领管辖;健锐营、火器营、神机营由于都是特种兵,设掌印总统大臣或管理大臣管辖;虎枪营专任扈从、围猎等,设总统管辖;善扑营则专门练习摔角。

清朝官吏管理制度 清朝的官吏制度沿用明朝制度,有“官”和“吏”之分。官者,由吏部或兵部量才而任命者叫官员,分九品十八级。不需两部任命的各衙办事人叫吏员,例如内阁和各部、院的经承、书吏、典吏等,没有品级,也叫未入流。 一、官吏来源 朝廷文官的来源有“正途”和“异途”之分。经过科考选拔的官员为正途,其他为异途。(武官类似) 1、科举(参看本网清朝科举制度简介)经过塾学堂读书的童生,通过童试,进入官学堂上学的读书人,叫生员,就是俗说秀才,就算走上仕途了。 在官学堂(有县学堂、州学堂、府学堂)学习的优秀生员,有机会被学政选拔为贡生,可到国子监进修。县学堂三年内,经过遴选优秀的,可以取得参加乡试的资格。乡试过关的叫举人。举人有进京参加会试的资格。进京参加会试,高中的就是进士。进士还要上殿通过殿试,由皇帝亲点翰林(面试)。点了翰林,就留翰林院进修,叫庶吉士。只有点过翰林的官员今后才能担任吏部、礼部尚书、大学士,登上仕途的顶峰。经过国子监培训的贡生(叫监生)、经过两次会试不中的举人、未点翰林的进士、翰林院散馆(毕业)的庶吉士,都取得做官资格,只是资历不同,在吏部有登记。吏部可以根据资历建议任免职务。2、承阴保荐清朝高级官员过世、战死,他们的子弟皇帝可以恩准他们做官。凡是在地方办理河工、军工、边防事务中有功者,地方主官可以保荐他们做官。明保由藩、臬、学三司参加共议,密保由巡抚决定。 3、纳捐清朝在经济困难时还准许捐官。但级别有限制,前程只捐到监生。京官以郎中为限,外官以道员为限。捐官必先捐得贡生或监生的前程,再捐小官,后捐大官。个别花大价钱,也能捐到大于郎中的官。以上是官员的来源。 二、官吏任用不论是科举还是承阴保荐、纳捐的,只是取得了做官资格,吏部按资历报告皇帝,任命了才是官员。对官员任命有以下方式。 1、授予。任命实官用授予,例如授予六部主事、授予知县等。 2、补。任命时没有官缺,命为候补官员用补,也叫候补。例如候补知县。也算任命了,与实官同等,有的可以担负临时工作,有的就等待实缺。任职后,改变职务有下面方式。 1、转。在同一衙门,转任品级相同,位高一点的官员。例如右侍郎转左侍郎。 2、改。由一衙门,改任另一个衙门品级相同,位也相同的官员。吏部侍郎改礼部侍郎。 3、调。由一种官职改换为另一种品级相当官职。一般指地方官与京官互调相当职位(因为京官位高于地方同级官,调京会降一品任职。相反,会升一品任职)。 4、升。任命高一级的官缺,例巡抚升任总督。 三、任官其他型式有时官员被任用在某一位置,并非实职,可以有八种方式。

清朝官职表 清朝官职表列举出清朝官职,分为文官及武官,而清朝官位大小也可由品等来区分。 文官 正一品 太师太傅太保大学士 从一品 少师少傅少保太子太师太子太傅太子太保尚书都察院左右都御史 正二品 太子少师太子少傅太子少保总督侍郎内务府总管 从二品 内阁学士翰林院掌管学士巡抚布政使 正三品 都察院左右副都御史宗人府府丞通政使司通政大理寺卿詹事府詹事太常寺卿顺天府尹奉天府尹按察使外务部左右丞 从三品 光禄寺卿太仆寺卿盐运使 正四品 通政使司副使大理寺少卿詹事府少詹事太常寺少卿鸿胪寺卿顺天府丞奉天府丞道员外务部左右参议 从四品 翰林院侍读学士翰林院侍讲学士内阁侍读学士国子监祭酒都转运运盐使司同知知府 正五品 左右春坊左右庶子通政使司参议光禄寺少卿六科给事中宗人府理事官郎中顺天府治中奉天府治中钦天监监正太医院院使同知直隶州知州 从五品 翰林院侍读翰林院侍讲司经局洗马鸿胪寺少卿监察御史员外郎知州运盐司运副盐课司提举 正六品

内阁侍读左右春坊左右中允国子监司业部院主事宗人府主事寺衙门主事起居注主事都察院都事都察院经历大理寺左右丞钦天监左右监副太医院院判京府通判京县知县兵马司指挥钦天监春夏秋冬中五官正太常寺丞神乐署署正府通判 从六品 左右春坊左右赞善翰林院修撰光禄寺署正钦天监满洲五官正钦天监秋冬官正布政司经历布政司理问运盐司运判直隶州州同州同僧录司左右阐教道录司左右演法 ] 正七品 翰林院编修通政使司知事通政使司经历大理寺左右评事太常寺博士太常寺满洲读祝官国子监监丞内阁典籍京县县丞兵马司副指挥知县太常寺典簿按察司经历皇史宬尉太仆寺满主簿部院寺内务府司库京府儒学满汉教授京府儒学训导外府教授七品笔帖式 从七品 翰林院检讨銮仪卫经历中书科掌印中书内阁中书办事中书詹事府主簿光禄寺典簿京府经历钦天监官五官灵台郎祠祭署奉祀布政司都事运盐司经历直隶州州判州判国子监博士国子监助教唐古忒学助教古忒学中书 正八品 国子监学正国子监学录钦天监主簿太医院御医五经博士八品笔帖式四氏学学录太常寺协律郎布政司司库大使运盐使库大使道库大使按察司知事外府经历外县县丞盐课司大使盐引批验所大使州学正县教谕僧录司左右讲经道录司左右至灵 从八品 翰林院典簿国子监典簿鸿胪寺主簿钦天监五官司挈壶正太医院吏目祠祭署祀丞神乐署署正布政司照磨运盐司知事府州县训导僧录司左右觉义道录司左右至义 正九品 钦天监五官监侯钦天监五官司书太常寺赞礼郎九品笔帖式按察司照磨府知事同知知事通判知事县主簿和声署奉銮 从九品 翰林院待诏工部制造库司匠国子监典籍钦天监博士鸿胪寺鸣赞鸿胪寺序班会同馆序班刑部司狱府照磨通判照磨钦天监漏刻博士太医院吏目太常寺司乐宣课司大使州吏目道库使府税课司大使按察使司狱府司狱同知司狱巡检布政司仓大使府库大使同知仓大使土司副巡检都纲都纪正科正术 未入流 翰林院孔目礼部铸印局大使县典史兵马司吏目崇文门副使关大使府检校长官司吏目茶引批验所大使盐茶大使同知库大使州库大使税课司分司大使州税课使大使县税课使大使驿丞河泊所所管各闸闸官道仓大使州仓大使典科训科典术训术副都纲僧正僧会副都纪道正道会

清朝行政组织与行政职能 (二)清代的中央行政体制 1.内阁和军机处 内阁和军机处是清代直接辅佐皇帝治国理民的最重要的中 枢机构或决策机构。它们是皇帝权力的组成部分,又不是皇权本身。在体制上,它们属于官僚体系。 大体上说,乾隆以前,内阁起主要作用;乾隆以后,军机处则在辅佐皇权方面出内阁而代之。一般认为,清代内阁制度沿自明代。以大学士分兼殿阁,或者说,大学 士俱加殿阁,有“中和殿大学士”、“保和殿大学士”、“文华殿大学士”、“武英殿大学士”、“学渊阁大学士”和“东阁大学士”,被称之为四殿二阁之制。清 代乾隆十三年(1748),省中和殿,增体仁阁,而以三殿三阁为定制。同时针对以前内阁大学士未有定员的情况,规定大学士满、汉各二员,协办大学士满、汉 或一员,或二员,因人酌派。内阁“掌议天下之政”,内阁大学士因办理本章而“赞理机务”,因参与大礼而“表率百僚”,是以朝位班次俱列六部之上。然而,雍 正年间设立军机处之后,内阁大学士“必充军机,始得预政事”,其地位每况愈下。内阁大学士辅佐机务的地位和作用,不再是因为其身为阁臣,而是因为其职兼部

务。于是,内阁作为辅佐皇帝的机构,其地位与作用也渐渐为军机处所取代。 军机处本内阁之分局。赵翼《军机处述》云:“雍正年间,用兵西、北两路,以内阁在太和门外,儤直者多,虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中 书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。”由此可见,从军机处设立的本意来看,军机处最初仅是中枢机构的一个值班制度。在乾隆中叶以前,军 机处尚不是全面辅佐皇帝治国理民的机构。乾隆初年,军机处一度撤而复设,原因是西、北两路的“军务尚未全竣”。然而,从乾隆十九年用兵准噶尔部开始,到乾 隆五十四年撤兵安南,其间军事不断,军国大计在皇帝的“万机”中压倒一切。军机处也就从参与军机,而渐渐成为全面辅佐皇帝治国理民的中枢机构。 军机处设军机大臣,有“大臣”、“大臣上行走”和“大臣上学习行走”之别,由内阁大学士、六部尚书、侍郎特简。其属曰“章京”,满、汉各十六人,分为二班,每班满、汉各八人,额外汉章京无定员。 2.清朝的六部及其职能 六部是中央主要的行政机构。清朝承明代旧制,设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分别管理人事、财政、礼仪、军政、工程。从清代制度看,六部之中,以