《常用化学软件概述》课程教学大纲

一、课程说明

课程编码4300677 课程类别专业方向课(选修)

修读学期第5学期学分 2 学时32 课程英文名称Common chemical software

适用专业化学(师范)、应用化学

先修课程计算机基础、无机化学、有机化学

二、课程的地位及作用

《常用化学软件概述》是应用化学专业和化学师范专业学生的专业方向课,也是化学(师范)专业的专业选修课。计算机软件的应用是计算机学科在化学化工领域中的最主要应用之一,它不仅解决了化学计算中的复杂问题,而且利用虚拟的程序把化学世界的微观结构、光谱形态等形象地展现出来,以致把化学学科的教育和科研的革命推向一个崭新的阶段。化学化工软件是当前化学化工类专业学生及工作者日常学习、工作的基本工具。本课程主要讲授了几种常用化学软件及其应用技术,所授内容是撰写化学化工论文或相关学科论文必不可少的计算机应用技术,也是进行计算机功能分子设计、电子结构与性质分析的重要基础,具有内容新颖、学科综合及实用性强等特色。

三、课程教学目标

1. 熟悉常用的化学软件种类;

2. 掌握常用化学软件的基本操作与处理手段等;

3. 了解常用化学软件在化学化工领域的新进展及发展趋势;

4. 了解常用化学软件与化学学科相互交叉、渗透、融合的特点;

5. 通过学习使学生能运用常用化学软件处理一般的化学问题,从而为学生撰写化学化工论文或相关学科论文、进行计算机功能分子设计、电子结构与性质分析等工作打下坚实基础。

四、课程学时学分、教学要求及主要教学内容

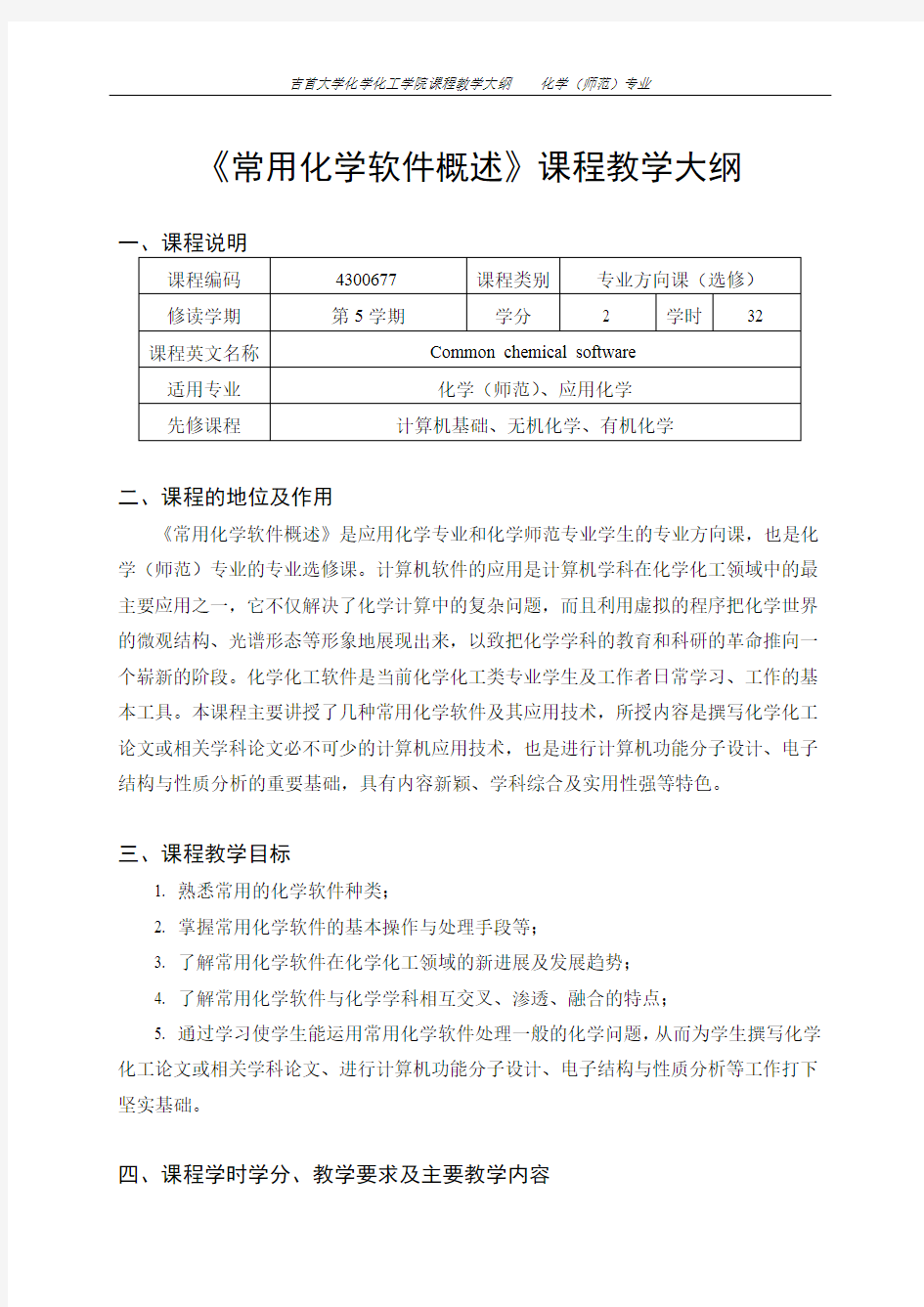

(一) 课程学时分配一览表

学时分配章节主要内容总学时

讲授实践第1章Gaussian软件功能及使用8 4 4

第2章Origin软件功能及使用8 4 4

第3章第三章Chemoffice软件功能及使用8 4 4

第4章第四章Jade软件功能与使用8 4 4

(二) 课程教学要求及主要内容

第1章Gaussian软件功能及使用

教学目的和要求:

1. 了解Gaussian软件功能;

2. 熟悉利用Gaussian初始化设置、输入文件的创建方法、运行作业和输出结果的解释等基本功能;

3. 掌握Gaussian基组和常见计算方法、理解实例等。

教学重点和难点:

1. 教学重点:(1)输入文件的创建方法;(2)输出结果的解释;(3)Gaussian基组。

2. 教学难点:Gaussian基组和常见计算方法、理解实例等。

教学方法和手段:课堂教学,PPT演示,问题法,上机操作。

教学主要内容:1. Gaussian初始化设置;2. 输入文件的创建方法;3. 运行作业和输出结果的解释;4. Gaussian基组,5. 常见计算方法。

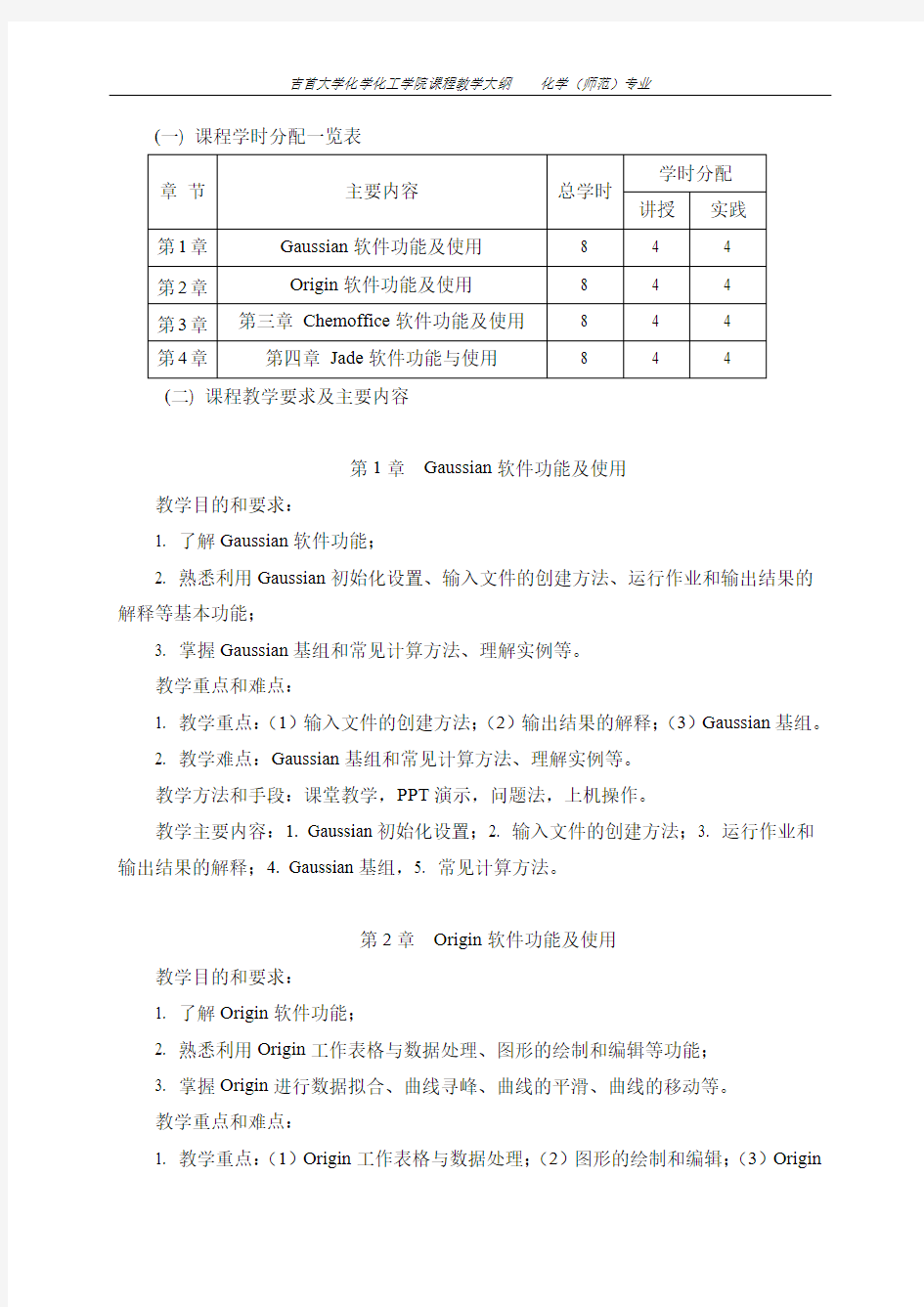

第2章Origin软件功能及使用

教学目的和要求:

1. 了解Origin软件功能;

2. 熟悉利用Origin工作表格与数据处理、图形的绘制和编辑等功能;

3. 掌握Origin进行数据拟合、曲线寻峰、曲线的平滑、曲线的移动等。

教学重点和难点:

1. 教学重点:(1)Origin工作表格与数据处理;(2)图形的绘制和编辑;(3)Origin

数据拟合。

2. 教学难点:(1)数据拟合;(2)曲线寻峰。

教学方法和手段:课堂教学,PPT演示,问题法,上机操作

教学主要内容:1. Origin包含的软件和功能概述;2. Origin工作表格与数据处理;

3. Origin图形的绘制和编辑;

4. Origin数据拟合,

5. 曲线寻峰、曲线的平滑、曲线的移动。

第3章Chemoffice软件功能及使用

教学目的和要求:

1. 了解Chemoffice包含的软件和功能;

2. 熟悉利用Chem3D 建立3D模型、显示化学键信息、量子化学计算等功能;

3. 掌握Chemdraw绘出分子结构图和化学反应方程式、实验室仪器装置和化学工艺流程图等;

4. 掌握Chemdraw的命名化合物,计算分子的精确分子量,预测核磁共振化学位移,检查结构错误和整理结构式,原子轨道和分子轨道图的制作。

教学重点和难点:

1. 教学重点:(1)绘出复杂分子的结构图和化学反应方程式;(2)绘制分子立体构型,包括纽曼式,Newman(纽曼)投影式,Fisher (费歇尔)投影式。

2. 教学难点:(1)绘制实验室仪器装置和化学工艺流程图;(2)Chem3D。

教学方法和手段:课堂讲授,问题法,上机操作

教学主要内容:1. Chemoffice包含的软件和功能概述;2. Chemoffice Chemdraw绘出分子结构图(包括图形的旋转与缩放,立体构型绘制,符号、字体和颜色的调整,检查结构错误和整理结构式);3. 根据化合物名称得到结构式和根据结构得出化合物命名;4. 预测核磁共振化学位移;5. 分子结构估计性质,元素周期表;6. 绘制化学反应式和绘制实验装置;7. Chem3D 建立3D模型、显示化学键信息、量子化学计算等功能;

8. ChemFinder功能及使用。

第4章Jade化学软件操作与使用

教学目的和要求:

1. 了解MDI Jade软件界面操作和常用功能;

2. 掌握利用Jade物相检索、图谱拟合、结构精修、晶粒大小和微观应变、残余应力、物相定量等;

3. 掌握和运用Jade软件分析XRD谱图,从而具备判断材料晶体结构与组成的基本知识。

教学重点和难点:

1. 教学重点:物相检索。

2. 教学难点:(1)结构精修;(2)晶粒大小和微观应变。

教学方法和手段:课堂教学,PPT演示,上机操作

教学主要内容:1. 基本功能操作;2. 基本演示操作;3. 物相检索;4. XRD图谱寻峰;5. RIR方法计算物相质量分数;6. 图谱拟合;7. 晶粒大小计算。

五、选用教材及主要参考书目

1. 选用教材

胡桂香.化学化工软件应用教程[M].北京:化学工业出版社,2013.

2. 主要参考书目

[1] 汪海.实用化学化工计算机软件基础[M].北京:化学工业出版社,2009.

[2] 彭智.化学化工常用软件实例教程[M].北京:化学工业出版社,2006.

六、考核方式和成绩评定

1. 考核方式

开卷考试。

2. 成绩评定

成绩评定由期末考试成绩和平时成绩两部分组成。

期末考试成绩占总成绩的60%;平时成绩占40%,其中上课考勤及提问占总成绩的10%,平时上机操作成绩占总成绩的30%。

大纲执笔人:王小华、唐石、申永强

大纲审核人:申永强、李佑稷

《计算化学》教学大纲 一、课程基本信息 二、课程教育目标 本课程的教育目标在于在计算化学多学科交叉(化学、数学、计算机科学)内容的优化与整合上,突出课程内容的基础性与前沿性;充分利用现代信息技术,用现代化教学理念指导教学全过程,使学生全面

掌握应用计算机解决化学、化工相关问题的基本思路、基本原理、基本方法和基本技能,培养学生学习能力、实践能力与创新能力。 通过本课程的学习,使学生达到: ——掌握如下计算方法及其在化学中的应用: ?Newton-Raphson迭代法、二分法求解一元N次(N>2)方程; ?消去法、Gauss-Seidel迭代法解线性方程组; ?线性回归分析方法; ?Lagrange插值法和差商; ?Simpson法求数值积分; ?Euler法解常微分方程。 ——理解如下计算方法及其在化学中的应用: ?非线性回归分析,多项式回归分析; ?Gauss 法求数值积分; ?Runge-Kutta法解常微分方程。 ——了解如下计算方法及其在化学中的应用: ?样条函数插值法; ?Jacobi方法、QL方法求本征值; ?单纯形优化; ?化工调优; ?化学化工中常用的计算机软件与网络资源; ?分子动力学模拟;Monte Carlo模拟法。 三、理论教学内容与要求 1.前言(1学时)什么计算化学;计算机在化学中的应用;计算化学的过去、现在和将来;学习方法。 2.代数方程及代数方程组的求解在化学中的应用(5学时)二分法;Newton-Raphson迭代法;Gauss消去法;Gauss-Seidel迭代法。 3.插值法和回归分析——实验数据的拟合及模型参数的确定(5学时)线性插值;Lagrange插值;中心差商;一元线性回归分析;一元非线性回归;多元回归;多项式回归分析(自学)。 4.数值积分与常微分方程的数值解法(4学时)梯形法;Simpson法;离散点数据的求积;Gauss法(自学);Euler法及其改进;Runge-Kutta法。 5.本征值和本征向量(1.5学时)Jacobi方法;QL方法(自学)。 6.化学化工中常用的软件及网络资源简介(1.5学时)结构式绘图软件;科学数据处理软件;化学化工重要网站;化工信息源。 7.化学化工中的最优化方法简介(1.5学时)单纯形法优化;化工调优。 8.化学化工过程计算机模拟简介(1.5学时)分子动力学模拟;Monte Carlo法;化工过程模拟;课程小结。 9.拓展课堂(1学时)上机实践主讲教师作计算化学相关的研究报告。 或外请专家作计算化学相关的专题报告。 10.学生讨论课(2学时)学生根据自查资料,写出课程报告并进行课堂讨论。

《有机化学》课程教学大纲 课程编号:课程性质:必修课 课程名称(中文):有机化学课程适用专业:应用化学、化工、环境等 (英文):Organic Chemistry 课程适用层次:专升本 学时:104(其中面授64,实验32)学分:6.5 一、课程的作用、地位和任务 1、课程作用:有机化学是研究有机化合物的组成、结构、性质及其相互转化规律的学科,是应用化学、化工、及材料类各专业及相关专业(环境、生物科学等)的重要基础课,是一门理论性和实践性并重的课程。有机化学主要讲授有机化学基本知识、基本反应、分析鉴定、制备合成、基本结构与性能关系,以及主要的有机化学反应机理,介绍学科发展前沿。 2、教学方法:课堂讲授、难题讨论、多媒体演示和实验答疑 3、课程学习目标和基本要求:通过本课程的学习,使学生系统地学习有机化学学科发展的前沿动态和重要有机化学知识;掌握有机化学基础知识;关注相关的应用信息;对有机化学在国民经济、社会生活中的重要地位和作用有较好认识。具体包括以下几方面: (1)掌握一般有机化合物的命名、各类化合物的制备及主要的物理性质和化学性质,熟悉主要有机试剂及具体应用。 (2)熟悉各类有机化合物的定性鉴定、分离方法和了解某些定量测定方法;初步学会解析图谱,能根据图谱数据推出一般有机化合物的结构。 (3)掌握一般有机化合物分子结构和性能的关系;掌握有机活泼中间体正碳离子,负碳离子,自由基的生成和反应;能用结构理论、热力学、动力学来解释一

般有机化合物的稳定性和反应;基本掌握自由基取代、亲电加成、亲核加成、消除和芳香族亲电取代、亲核取代等反应机理。 (4)在熟悉各类有机化合物性质及制备的基础上,能将这些知识灵活应用于有机合成。 (5)对于与有机化学密切相关的石油化工、能源、材料、环境等学科有一定的了解,并对这些学科与国民经济、社会生活的联系有一定的认识。 4、课程类型:专业基础课 5、先修课程:大学基础化学、无机化学 二、课程内容和要求 (一)理论教学 第一章绪论 1、知识点 1.1有机化合物和有机化学 有机化合物的定义 1.2 有机化合物的特征 1.3 分子结构和结构式 短线式、缩简式、键线式 1.4 共价键 Lewis 结构式、价键理论、轨道杂化(sp、sp2、sp3 杂化) 键长、键能、键角、键的极性、诱导效应 共价键的断裂和有机反应的类型 均裂(产生自由基)、异裂(形成正、负离子)、自由基反应、离子型反应1.5 分子间的相互作用力 偶极-偶极相互作用、范德华力、氢键 1.6 酸碱的概念 Br? nsted 酸、Br? nsted 碱、共轭酸碱

《环境化学》课程教学大纲 一、课程代码: 二、课程类型:必修课 三、课程性质:专业基础课 四、学分:3.5 课时:56 五、考核方式:考试 六、先修课程:无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 七、适用专业:环境工程 八、课程教学目标: 通过本课程的教学,使学生掌握环境化学的研究内容、特点和发展动向,掌握环境化学的基本原理,掌握有机、无机污染物在环境各圈层中迁移转化的规律及其效应,初步了解环境化学任务(课题)的研究方法。明确环境化学的任务和目的以及环境化学在解决环境问题上的地位和作用,培养学生科学研究的能力和方法。 九、说明 环境化学是环境工程专业的主要专业基础课,是环境工程的一个重要方面。课程内容包括各环境要素介绍、环境中的物质循环和能量交换、水环境化学、大气环境化学、土壤环境化学、污染物在生物体内的转运过程及其生物毒性、典型污染物在环境各圈层中的转归与效应等章节。对温室效应、臭氧层被破坏、酸雨、固体废弃物处置、光化学烟雾等全球关注的环境问题的经典研究结果及最新研究动向进行讨论。 1、使用教材:戴树桂.《环境化学》第2版,高等教育出版社,2005 2、参考资料:何遂源.《环境化学》.华东理工出版社,2005 十、基本教学内容 第1章绪论 【教学目的与要求】 要求学生了解环境化学在环境科学中和解决环境问题方面的地位和作用,以及环境化学的研究内容,特点和发展动向;了解环境污染物的类别和它们在环境各圈层中的迁移转化过程。掌握对现代环境问题认识的发展以及对环境化学提出的任务。 【教学重点】 环境化学的形成过程和特点;主要环境污染物的类别。 【教学难点】 主要环境污染物在环境各圈层中的迁移转化过程。

《常用工具软件》课程标准 一、课程的性质与任务 本课程的性质是计算机应用专业的专业核心课程,主要介绍日常工作与生活中最实用、最流行的电脑工具软件,为培养应用型人才打下良好的基础,为学生职业生涯的可持续发展做好办公能力方面的准备。 本课程的任务是强调学生的动手能力,以及根据具体的应用选择合适的应用软件,通过对计算机相关专业工作岗位分析,结合了当前工具软件发展的一些主要变化,本课程注重实际应用能力的培养,以岗位职业能力为依据,同时结合学生的认知特点和教学规律,经分析,本课程对应的典型工作任务为:磁盘工具与系统维护;网页浏览器与邮件收发;解压、分割及加密软件;文件下载、上传;文档阅读与网上图书馆阅读;屏幕捕捉与图像浏览工具;字典、翻译软件与内码转换;计算机安全防护工具;光盘刻录和虚拟光驱、影音播放工具。在学习领域课程体系中,其先修课程为计算机基础。 二、教学目标 (一)知识与技能 1.理解计算机常用工具软件的相关基础知识。 2.掌握常用工具软件的基本操作。 3.根据实际需要选择合适应用软件的能力。 (二)过程与方法 理论授课配合多媒体手段、图文并茂;实训授课在理实一体化计算机专业机房进行案例分析、实例演示讲解和实训教学。在教学过程中学生分成团队,培养团队精神。使学生能够正确识别和安装常用工具软件,培养学生具有使用常用工具软件的能力。 (三)情感态度与价值观 1. 通过分组讨论和独立思考让学生养成互帮互助的习惯 2. 培养学生团队协作意识 三、内容标准

四、实施建议 (一)教学方法 (1)常用工具软件基本上是一门以培训实际操作能力为主的计算机应用专业课程,该门课程的所有知识基本上都需要通过电脑的实际操作来讲解,并且需要通过投影仪将本门课程的各种操作演示给同学们看。 (2)教学方法、手段:教学方法主要采用讲练结合,以练为主,及时考核,互动提高。在教学的具体实施过程中,应主要采取“启发──演示──操作──评价”的四环节教学法。 (二)考核与评价 (1)改革传统的学生评价手段和方法,采用阶段评价,过程性评价与目标评价相结合,注重引导学生进行学习方式的改变。

第二学年(2011级) 《有机化学》(I)课程教学大纲 课程编号: 070105、070107 课程性质:必修总学时: 96学时总学分: 6 开课学期:第三、四学期适用专业:化学先修课程:无机化学后续课程:高等有 机选论大纲执笔人: HHH 参加人: CCZZ 大纲审核人: SS 修订时间: 2011年9月编写依据:化学专业人才培养方案( 2009)年版(11修订) 授课年级:11级化学 (一)课程简介 本课程主要介绍各类有机化合物的命名、结构特征、物理性质、化学性质、用途、来源 和制备方法;各类官能团的特性,取代反应、加成反应、消除反应、重排反应、协同反应、氧化还原反应等各种类型有机反应的反应原理、反应条件及其影响因素、应用范围;有机结 构理论,重要的反应机理,尤其是各类化合物的结构与反应性关系;有机分子的立体化学概念,天然产物,有机合成;有机化合物的分离鉴定,有机化合物的结构测定等。要求学生掌 握有机化合物的系统命名原则、各类有机化合物的性质、结构与反应性的关系、立体化学知识、有机化合物的分离鉴定方法、运用化学方法及波谱技术测定有机化合物的结构,初步掌 握有机合成技术,掌握有机结构理论及重要有机反应机理。 现代有机化学的发展日新月异,除了在本学科纵深研究以外,有机化学还与各学科广泛 渗透交叉,如有机化学与生物学交叉产生生物化学、分子生物学等。 21世纪随着生命科学 和材料科学的高速发展,有机化学也将发挥更大的作用。由于波谱学及现代测试手段的飞跃 发展,越来越深刻地揭示有机化学的微观历程,从而大大地促进了有机立体化学及有机合成 化学的发展。人们能更多、更主动地合成出许多复杂的天然有机化合物。与生命现象相关的 有机化学命题,为更深层次揭示自然界生命奥秘提供了理论与方法。 通过本课程的学习,使学生对大纲范围内的有机化学内容有比较系统和全面的了解,使 学生掌握有机化学的基本知识和基础理论;培养学生具有初步的分析问题和解决问题的能力,为学好后续课程打下坚实基础。 (二)本课程教学在专业人才培养中的地位和作用 《有机化学》是高等院校化学专业学生必修的一门重要基础理论课。是在学习无机化学 的基础上,再来系统地学习各类有机化合物的结构、性质,相互转变关系及其内在联系。通

《应用化学专业大作业》教学大纲 英文名称:Laboratory of Applied Chemistry 2 学分:2 实验学时:2周类型:综合性 先修课程:无机化学与实验、分析化学与实验、有机化学实验和物理化学实验等 教学对象: 应用化学专业本科生 教学目的: 本课程是在《化学综合实验》的基础之上开设的。针对应用化学四个不同方向选择不同的实验内容。训练学生的化学综合实验的技能:培养学生掌握一些无机物、有机物和共聚物合成的基本实验方法;培养学生掌握现代分析仪器和技术,掌握胶体和表面化学实验的技能,掌握水化学的基本实验方法和技术。培养学生观察问题、分析问题和解决问题的能力和养成严肃、认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风。为学生学习后继课程和进一步掌握新的科学技术成就打下必要的基础。 教学要求: 综合掌握各种化学品和新材料的合成、检测和性能测试的原理、方法和技术,并达到一定的熟练程度;能够正确地运用有关的基本理论和方法设计合成路线和解决实际课题中的应用化学问题,并运用有关基本操作方法实现有关合成、检测和性能测试,从而为以后进行科学研究、生产管理打下扎实的基础,并且在创新能力方面得到较大的培养。 教学内容 第一章现代分析化学实验 实验十六气相色谱(8小时) 基本要求: 掌握固定液的配制及涂渍技术和柱的填装及老化技术、进行柱性能试验及极性试验。 重点: 掌握气相色谱的操作技术。 难点: 气相色谱柱及操作条件对分离效果的关系。 实验十七高效液相色谱法测定盐酸普鲁卡因(8小时) 基本要求: 熟练使用高效液相色谱仪。 重点: 掌握高效液相色谱的操作技术。 难点: 高效液相色谱的操作条件对分离效果的关系。 实验十八配合物键合异构体制备及红外光谱测定(8小时) 基本要求: 通过[Co(NH3)5NO2]Cl2和[Co(NH3)5ONO]Cl2的制备,了解配合物的键合异构现象并巩

绿色化学教学大纲 一、课程基本信息课程名称(中、英文):绿色化学(I)-1 (Green Chemistry (I)_1 )课程号(代码):20305620 课程类别:类级平台课学时:36 学分:2 二、课程的目的和任务“绿色化学”是化学、应用化学等专业本科生必修的专业基础课之一,总学时数36 学时,一学期完成。 绿色化学体现了科学发展观,是减少资源消耗、实现循环经济和经济的可持续发展的重要科学基础。本课程是在学生已掌握“大学数学”、“大学物理”、“无机化学”、“分析化学”、“有机化学”等前置课程的基本理论和实验技能的基础上开出,通过本课程学习,学生将系统学习绿色化学的基本概念、基本原理和发展规律,并能在今后的科研及生产实践中,运用这些规律去分析问题和解决问题。本课程主要讲授学科的形成与发展状况、基本原理、设计安全有效目标化合物的原理和方法、设计安全有效目标化合物的应用实例、绿色化学方法、绿色化学的应用实例、绿色化学的发展趋势简介等内容,通过课堂讲授、习题课、专题讲座、课堂讨论、演算习题、自学和学生自主命题小论文等教学环节达到本课程的教学目的。 三、讲授内容、要求及学时分配第一章绪论(2 学时)第一节环境问题全球气候变暖,核冬天的威胁,臭氧层破坏,光化学烟雾和大气污染,酸雨,生物多样性锐减,森林的破坏,荒漠化 第二节资源问题能源问题,其他资源问题第三节健康问题第四节可持续发展问题 本章基本要求 ①了解绿色化学这门新兴交叉学科产生的背景。了解化学学科发展的规律。 ②弄清人类社会目前面临的主要挑战,资源和环境的挑战及其化学本质。 ③掌握可持续发展观的科学内涵。 第二章绿色化学(7 学时) 第一节什么是绿色化学 第二节为什么要大力发展绿色化学 第三节化学反应的原子经济性原子利用率,化学反应的原子经济性,尽量提高反应的转化率和反应的选择性第四节原子经济性与环境效益 第五节绿色化学的任务 设计安全有效的目标分子,寻找安全有效的反应原料,寻找安全有效的合成路线,寻找新的转化方法,寻找安全有效的反应条件 第六节绿色化学十二原则 本章基本要求 ①了解绿色化学的基本概念、内涵和目标。 ②掌握绿色化学与环境治理的区别和联系。 ③掌握原子经济性的基本思想,并能在实际化学反应和化学过程中使用之。 ④熟悉绿色化学的各个研究领域 ⑤掌握绿色化学12 原则。

《计算机常用工具软件》课程标准 课程编号: 课程总学时:32学时 课程学分: 课程类别:专业拓展课程 适用专业:计算机软件专业 制定单位: 制定时间: 课程总述 1.课程性质 《计算机常用工具软件》是软件技术专业学生的一门专业拓展课程,是一门理论为辅,实践为主的技能型课程,主要培养学生获取、安装、应用、维护常用计算机工具软件的能力。该课程的前导课程是《计算机导论》。 2.课程设计思路 本课程以学生的就业为导向,从实际应用出发详细介绍了最基本而且被目前计算机应用各领域所公认的应用工具软件,并结合实际应用的情景案例讲授计算机常用工具软件的使用方法。 本课程是理论与实践相结合的课程,以各种计算机常用工具软件的应用为主线,以实际应用需求为依据,遵循学生认知规律,确定本课程的教学内容:包括应用软件的理论与具体的实际应用。针对现在高职学生的特点:接受能力一般、理解能力一般、喜欢动手操作的特点,课程内容的选取以够用、实用为主。工具软件理论知识以够用为准,使学生能够初步掌握工具软件的基本知识;工具软件应用内容以实用为准,增加实践性、操作性强的知识、紧密结合岗位技能需求,同时也注意后续课程的要求,注重知识的连贯性。 根据本课程的特点选择“案例引导、任务驱动”的教学模式,以实际应用需求为依托,在教学中通过电子教案、视频、现场演示、软件操作等多种现代化教学手段,丰富教学信息量,激发学生学习的积极性和主动性。 在课程教学中,为了充分体现“案例引导、任务驱动”的课程思想,将每章的工具软件以工作环境下的各种应用需求作为课程的引入。教学中将每个工具软件领域的应用分解成一个个小项目,实现从需求出发、软件获取、安装、最终解决问题的过程。在计算机应用领域能够完成同一任务的工具软件可能有几种甚至于几十种,挑选一款适合自己的软件来切实高效地解决实际应用问题成为本课程教学的主要目标之一。 这样以具体的案例任务为单位组织教学,以典型实际问题为载体,引出相关专业理论知识,使学生在学习和实训过程中加深对专业知识、技能的理解和应用,培养学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。 《计算机常用工具软件》课程是一门理论与实践并重的课程,我们对课程考核进行了改革,在课程评价方面完全立体化,打破以往的传统的课程评价方式,建立多维度的课程评价体系,把学生的学习态度和学习表现也纳入到评价体系中,强调过程考核与集中考核相结合,理论考核与实践考核相结合。成绩考核主要采取

《材料化学》课程教学大纲 总学时:54 学分:3.0 一、课程概况 1、课程性质:专业必修(学位课) 2、开课学期:1 3、适用专业:应用化学 4、课程修读条件: 学生须具有一定的高等数学、无机化学、物理化学以及结构化学等相关基础知识。 5、课程教学目的:通过《材料化学》课程的学习,掌握材料的结构、性能及其制备的基本原理、规律,介绍种类众多、内容丰富的材料的结构及性能知识,并引入学科前沿信息,了解各种材料的研究进展。 二、教学基本要求 《材料化学》课程内容包括晶体学基础、晶体缺陷化学、材料的性能、材料制备、金属材料、无机非金属材料、高分子材料、新型功能材料、纳米材料等内容。纵观材料化学所含内容可知,该课程内容丰富,所以要课内外结合,对于材料科学中各类材料如新型功能材料、纳米材料的最新研究进展,首先让学生通过课外阅读文献资料和充分准备,然后组织学生进行课堂讨论;其次,将授课与学术报告,理论与实际结合起来,在教学过程中及时向学生发布与教学内容密切相关的学术报告会信息,鼓励学生积极参加学术报告,既扩大学生的知识面又使教学内容更加新颖。 三、内容纲目及标准 第1章绪论(2学时) [教学目的] 本章的重点是材料化学的基本概念、特点及其主要内容,介绍材料化学在各个领域的应用和发展,使学生从整体上把握材料化学的学习内容。 [教学重点与难点] 《材料化学》课程的学习内容和方法 [教学内容] 1.1《材料化学》的基本概念 1.2《材料化学》的地位 1.3学习《材料化学》的意义 1.4本课程的主要内容 1.5本课程的特点及学习方法 第2章晶体学基础(8学时) [教学目的] 通过本章的学习,使学生掌握晶体学的相关基础知识,掌握三大类固体材料的结构特点、

工业催化 第一章催化作用与催化剂基础 第一节催化作用的定义与特征 一、定义 二、特征 1、只能加速热力学上可行的反应 2、只加速反应趋于平衡,而不改变平衡的位置 3、通过改变反应历程改变反应速度 4、降低反应活化能 5、催化剂对反应具有选择性 6、催化剂的寿命 三、其他基本概念 第二节对工业催化剂的要求 一、估量一个催化剂价值的四个重要因素 二、催化剂的工业性能 第三节催化剂的组成与功能 一、催化剂成分(固体Cat) 二、活性组分 1、主剂成分 2、按活性组分作用分类 3、按导电性分 三、载体 1、定义 2、分类 3、载体催化剂命名

4、催化剂载体功能 四、助催化剂 1、帮助载体 2、帮助活性组分 3、一些主要过程常用助Cat和其功能 4、存在的最适宜含量 第四节催化体系分类 一、相的均一性分类 二、作用机理分类 三、按反应类别分类 第二章催化剂中的吸附作用 第一节多相催化的反应过程 一、多相催化反应步骤 二、外扩散与外扩散系数 DE 1、外扩散 2、外扩散速率影响因数 三、内扩散与内扩散系数 DI 1、内扩散 2、内扩散的三种类型 第二节固体表面结构 一、几个概念 二、晶体表面的晶面 1、晶体 2、金属晶体的三种典型结构 3、晶格、晶面 4、暴露晶面的影响因数

三、晶体的不完整性 1、固体中缺陷分类 2、点缺陷 3、线缺陷 4、结晶剪切 5、堆垛层错与颗粒边界 四、晶体表面与体相比较 1、合金表面组成 2、晶体表面结构 3、氧化物表面组成 五、晶体表面能量的不均匀性 1、原子水平的团体不均匀 2、表面力的差别 六、晶体的不完整性与催化作用 1、不完整性关联到表面催化活性中心 2、表面结构与所处气氛有关 3、表面组成与反应混合物组成有关 第三节分子在固体表面的吸附 一、物理吸附与化学吸附 1、定义 2、物理吸附与化学吸附的区别 3、化学吸附与催化 二、吸附质的可动性

《软件开发基础》课程标准 表1 课程基本信息 (一)课程性质与任务 课程性质::《软件开发技术》是计算机专业的一门技术基础课,在软件工程学科人才培养体系中占有重要的地位。软件开发是建立计算机应用系统的重要环节,通过学习和训练,加深对大学计算机基础课程的理解和认识,加强程序设计能力的训练,培养学生运用软件开发方法和技术分析问题和解决问题的能力。《软件开发基础》已成为高校计算机软件教学体系中的一门重要课程 课程任务:通过本课程的学习掌握在操作系统、数据库、多媒体、网络等应用环境中软件的基本开发方法及技术,以及在软件开发过程中要解决的数据结构与常用算法的实现。通过该课程的学习,使学生掌握在上述环境中开发软件所必需的基础知识、基本开发方法和常用开发技术,为今后结合实际应用开发软件打下必要的基础。 (二)课程教学目标 本课程的开设旨在通过该课程的学习,使学生能够全面系统地掌握计算机软件开发技术的基本知识,熟悉软件工程概念与流程、数据结构概念与算法,并且结合数据库知识具有一定的软件系统设计能力。 1. 知识目标 (1)教授以软件开发的发展、主要方法、常用工具的使用为主线。包括:软件开发的基本概念、基本原理、常用的软件管理方法、常用的建模工具等。 (2)关键的知识讲授阶段有:软件需求获取方法、需求规格说明撰写与评审方法、软件设计的基本概念、结构化设计方法、体系结构设计、面向对象UML的软件分析方法、UML 建模方法、软件测试基本理论等。 (3)通过该课程的教授,学生应具备软件开发基本理论知识。

2. 能力目标 (1)运用软件开发的概念、原理、技术和方法开发与维护软件的能力 (2)编写相关技术文档的能力 (3)分析问题和解决问题的能力和团队工作交流能力。 3. 素质目标 (1)职业素养的培养:对软件开发领域常见的职业要求、团队合作精神进行培养与灌输。 (2)专业素养的培养:对软件管理过程中常见的问题能够予以准确判断,明确解决思路。 (三)参考学时 64(理论:32\实验:32 )学时。 (四)课程学分 3学分 (五)课程内容和要求(理论64学时) 课程旨在使学生掌握软件开发的基本概念、原理和方法,从软件开发技术、软件工程管理和软件工程环境等几个方面了解如何将系统的、规范化的和可以度量的工程方法运用于软件开发和维护中。要求学生通过本门课的学习,基本掌握结构化方法、面向对象方法等软件开发技术,初步了解软件复用的概念及基于构件的开发方法,同时对软件工程管理和环境等内容有一个总体的了解。 表2 课程内容与学时安排表

+ 有机化学五学分80学时(工科)教学大纲 课程编号:课程性质:必修课程名称:有机化学学时/ 学分: 英文名称:Organic Chemistry 考核方式:考试 选用教材:《有机化学》(第二版)钱旭红主编,化学工 业出版社 大纲执笔人:钱旭红 先修课程:基础化学大纲审核人: 适用专业:化学、化工、药学、环境、生工 一、教学基本目标 有机化学是化学学科的重要分支,它是研究有机化合物的组成、结构、合成、物理性 质及有机化合物之间相互转化规律的学科,是化工类各专业的重要基础课,是一门理论和实 践性并重的课程。通过学习使学生了解近代有机化学的基本理论,并具备必要的基本知识和 一定的基本技能,为后继课程和进一步掌握新的科学技术打下必要的基础。 在教学过程中,注意培养学生正确的学习和研究方法,逐步培养学生的自学能力、思维 能力和创新意识。树立辨证唯物主义的科学世界观,结合科研和生产实际使学生具有初步的 分析问题和解决问题的能力。 二、教学基本内容 导论 (2学时) 1.有机化学发展史。 2.有机化合物的特点。 3.现代有机合成手段。 4.有机化合物的结构表征手段。 5.有机化合物分类。 第一章:各类有机化合物的命名 (6学时) 1.系统命名和分类 2.脂肪烃的命名:烷烃的系统命名、烯烃的命名(包括顺/反、Z/E)、炔烃的命名。 3.脂环烃的命名:环烷烃的命名、环烯烃的命名、桥环和螺环化合物的命名。 4.卤代烃的命名。 5.芳烃的命名:单环芳烃的命名、多环芳烃的命名、稠环芳烃的命名。 6.含氧化合物的命名:醇的命名、酚的命名、醚的命名、醛和酮的命名(包括缩醛、 肟、腙等)及其衍生物的命名。 7.含氮化合物:硝基化合物和胺的命名。重氮和偶氮化合物的命名。 8.杂环芳烃的命名。 第二章:共价键与分子结构 (6学时) 1.共价键与分子轨道:有机结构理论、共价键、价键理论、分子轨道理论。

《应用化学实验Ⅰ》课程实验教学大纲 一、制定实验教学大纲的依据 根据本校《2004级本科指导培养计划》和应用化学教学基本要求而编写。 二、本实验课在专业人才培养中的地位和作用 《应用化学实验?》密切配合有机波谱分析和现代仪器分析的理论课,使学生在具有一定专业基础知识和技能的基础上,运用现代分析测试仪器,结合计算机知识进行各种试样组分的分离分析、成分测定、结构分析以及分析数据的计算机处理。 三、本实验课讲授的基本实验理论 本实验课程讲授电化学分析、高压液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪以及紫外光谱仪、红外光谱仪等大型精密仪器的基本原理和基本操作方法;使学生掌握高压液相色谱、气相色谱分离混合物的基本操作与技能,掌握原子吸收光谱法测定金属元素的方法;掌握红外光谱仪、紫外光谱仪的制样技术和一般谱图的解析方法。 四、本实验课学生应达到的能力 1、掌握电位法测定离子浓度的基本原理和实验技术 2、掌握高压液相色谱、气相色谱分离混合物的基本操作与技能; 3、掌握原子吸收光谱法测定金属元素的方法; 4、了解紫外光谱仪、红外光谱仪的基本组成和构造,掌握制样技术和一般谱图的解析方法。 五、学时、教学文件 学时:本课程总学时为32学时,实验32学时。 教学文件:《应用化学实验指导书》,杜宝中编,校内印刷,2004 要求:学生实验前预习实验内容,并写出预习报告。指导教师应概述实验的原理、方法及设备使用等,具体实验步骤和实际数据处理由学生独立完成。 六、实验考核办法与成绩评定 实验成绩分平时成绩和考试成绩两部分,平时成绩占60%,考试成绩以最后的综述论文成绩记入总分,占实验成绩的40%。总成绩及格可获得学分,不及格者需重修。 七、仪器设备及注意事项 仪器设备:红外光谱仪、紫外光谱仪、原子吸收光谱仪、气和色谱、高效汇相色谱仪、PH/my 计。 注意事项:注意保护设备,严格按仪器使用规则操作,维持仪器的完好率。

绿色化学(Ⅱ)教学大纲 (非化学类专业用) 四川大学化学学院 绿色化学课程组 2004.10

一、课程基本信息 课程名称(中、英文):绿色化学(Ⅱ)-1(Green Chemistry(Ⅱ)-1) 课程号(代码):20318620 课程类别:公共选修课 学时:36 学分:2 二、课程的目的和任务 “绿色化学(Ⅱ)”是非化学类(文管等类)本科生的素质教育选修课程,总学时数36学时,一学期完成。 绿色化学是20世纪90年代中期才产生的一门新兴学科,是研究如何节约资源、开发新资源和从源头上消除污染的化学,是实现循环经济和可持续发展的重要科学技术基础。在大学生中普及绿色化学基本知识,培养绿色化学意识,普及如何利用科学技术实现可持续发展知识,对提高学生的综合素质,增强社会责任感十分重要。 本课程面对全校非化学类学生开出,通过本课程学习,学生将系统学习绿色化学的基本概念、基本原理和发展规律。了解如何通过发展科学技术从而实现资源的有效使用、节约使用和循环使用,以提高资源的利用率,延长现有资源的使用时间;了解如何通过科学技术的发展实现新资源的开发与利用;以实现循环经济和可持续发展。课程以循环经济和可持续发展思想为主线,通过绿色化学发展的实例的讲解,让学生掌握基本的普通化学的基本原理、基本方法和基本技术,以及如何利用这些基本原理、基本方法、基本技术解决人类面临的主要挑战,创造更加美好的生活。通过课堂讲授、专题讲座、课堂讨论、演算习题、自学和课程小论文等教学环节达到本课程的教学目的。

三、讲授内容、要求及学时分配 第一章绪论(10学时) 第一节化学是中心的、适用的、创造性的学科 化学是中心的、适用的、创造性的学科;化学与人类社会的进步与发展;由猿到人――火(燃烧化学反应的利用);铜器时代(还原反应的利用);铁器时代(还原反应、合金技术的利用);聚合物时代(聚合反应的发明与使用);可持续发展时代(绿色化学)。 英国的发达与化学,德国的发达与化学,美国的发达与化学,日本战后的发展与化学。 化学与生命科学,疾病的防治,基因工程;化学与信息科学,硅革命与计算机的发展,分子器件,量子计算机; 第二节人类目前面临的环境危机与化学 造成目前人类社会环境问题、资源问题的原因;全球气候变暖对人类社会的影响,全球气候变暖的原因;核冬天的威胁;臭氧层破坏对人类社会的影响,臭氧层破坏的化学本质;光化学烟雾的化学本质;大气污染的化学本质及其危害;酸雨及其危害;生物多样性锐减;森林的破坏;荒漠化。 第三节人类面临的资源问题与化学 能源问题,能源对国民经济和人类社会的重要作用;石油、煤和天然气的有效使用与化学,生物质资源与化学。 其他资源问题,矿产资源,土地资源。 第四节人类面临的健康问题与化学 现代医药的发展与化学,手性分子的概念,治疗目前不治之症的新药的开发与化学,分子修饰的概念及其在药物研究中的应用,减少药

《软件工程》课程标准 煤炭管理干部学院 计算机系 计算机应用技术专业 2012.06

一、课程基本信息 二、课程定位 《软件工程》是计算机应用专业教学计划中一门综合性和实践性很强的核心课程,主要容包括软件工程概述、可行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、面向对象分析与设计、编码、软件质量与质量保证、项目计划与管理。本课程教学是既要侧重软件开发的方法、原理的讲解,又要重点培养学生动手设计和开发软件的能力,两者并重、相互结合。 根据培养计算机高级理论与应用型人才的需要,本课程的目的与任务是使学生通过本课程的学习,了解软件项目开发和维护的一般过程,掌握软件开发的传统方法和最新方法,为更深入地学习和今后从事软件工程实践打下良好的基础。 三、课程设计思路 根据软件技术专业的人才培养目标,通过企业调研,与企业专家座谈,了解企业需求,梳理岗位任务,构建适应岗位需求的课程体系。 根据典型工作任务确定学习容。通过企业调研,深入了解软件开发企业的需求,分析各岗位的典型工作任务,根据典型工作任务确定学习容,设计学习情境,摒弃传统的从结构设计角度学习本课程的方法,从软件项目设计、开发、测试、维护的角度将整个工作过程中的典型工作任务转化为若干学习情境,以完成岗位任务所需知识和能力选取教学容,使其符合企业真实的工作程序、技术标准。 以行动导向组织实施教学。课程教学遵循“计划、调研、设计、实施、测试、发布与维护”这一“行动”过程序列;在基于职业情境的学习情境中,学生根据该情境设置的各项工作任务,制定设计方案,实践操作,最终总结汇报形成成果,

整个过程以学生动手“工作”为主要学习过程。学生在以完成任务为目的的这一“工作”过程中,开展主动“学习”,主动建构真正属于自己的经验和知识体系,将知识用于完成项目任务的“工作”,最后通过相互的成果展示和阶段评审达到知识的更新、职业能力的巩固和升华。 建立多元能力考核评价体系。突出过程与成果结合评价,强调理论与实践一体化评价,建立以学生为中心的综合评价模式,包括课堂讲评、实践操作、阶段评审、成果展示等多种手段相结合,综合评定学生成绩。将课程考核与企业的岗位需求融合在一起,形成多元能力考核评价体系。 四、课程目标 (一)能力目标 1. 能够按照规的软件项目开发流程来设计、开发软件; 2.能够规地编写软件项目开发各阶段的文档; 3.能够使用Project工具软件进行软件项目管理; 4.能够使用Rose或Viso等工具软件进行项目辅助设计; 5.能够准确地设计测试用例,进行软件项目测试; 6.能够规地发布项目并制定合理的后期维护计划。 (二)知识目标 1.掌握软件工程的基本概念; 2.掌握软件工程各个阶段的目的与任务; 3.掌握软件需求分析和软件设计的基本原理; 4.掌握结构化设计方法和面向对象设计建模方法; 5.掌握软件测试的常用方法和选取测试用例的原则; 6.掌握软件发布的正规操作流程; 7.掌握软件后期维护的原则和方法。 (三)素质目标 1.培养学生规的系统设计、开发思路 2.培养学生良好的编程习惯和准确的语言表达能力 3.培养学生团队精神与协作能力,使学生具有一定的岗位意识和岗位适应能力

《普通化学》教学大纲 一、课程性质与目的 化学是研究物质的组成、结构和性质变化的科学。《普通化学》是理工科高等教育中必不可少的基础教育,是面向非化学类理工科专业的一门公共基础课。本课程适用于土木工程、交通运输、能源动力、环境气象、海洋地质、力学航天、测绘计量、应用物理、机械设计及其自动化等专业。通过教学使学生掌握化学的基本原理和基础知识,了解基本技能及其在工程实际中的应用,了解当今化学科学发展的基本情况及主要方向,了解化学与各专业领域的密切联系及在国民经济中的广泛应用,为学习专业课和今后的生产、科学实践打好必需的化学基础。 二、课程基本要求 1、掌握化学基本理论:主要包括化学反应中的能力关系和反应速率理论、 溶液化学及化学平衡、电化学原理和近代物质结构等。 2、掌握化学基本知识:主要包括元素周期律及重要元素的单质、化合物性 质,化学反应规律,配合物和有机高分子化合物等。 3、了解当代化学发展的大致情况和主要方向。 三、课程基本内容 绪论 1、学习本课程的目的和意义:化学在科学技术和生产中的重要作用。 2、《普通化学》课程的学习内容任务、学习方法和要求。 (一)化学反应的基本规律 1、化学热力学基础:体系与环境;状态与状态函数;过程与途径;热和功。 化学反应中的能量变化:恒容热效应与热力学能变;恒压热效应与焓变;标准摩尔生成焓,盖斯定律,热力学第一定律。计算化学反应的Δr H mθ,Δf H mθ。 2、化学反应的方向:自发过程与化学反应方向,熵与混乱度,热力学第二 定律(熵增原理),热力学第三定律;吉布斯自由能和吉布斯自由能变。计算化学反应的Δr S mθ和Δr G mθ。用Δr G m和Δr G mθ判断化学反应的方向。 3、化学平衡:化学平衡与平衡常数,平衡常数Kθ(T)与Δr G mθ的关系。有 关平衡常数计算。浓度、压力和温度对化学平衡的影响,化学平衡移动。 4、化学反应速率:反应进度与化学反应速率,基元反应和复杂反应,反应 级数,质量作用定律。阿伦尼乌斯公式。活化能的概念,浓度、温度、催化剂对反应速率的影响。

《有机化学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程名称:有机化学 英文名称:Organic Chemistry 适用专业:化学与化工各专业 课程类型:专业必修课 课程性质:专业基础课 课程学时:108学时(54?2) 课程学分:6学分(3?2) 先修课程:无机化学、分析化学 授课方式:讲授与多媒体辅助等 大纲制定人:田来进 大纲审定:有机教研室 制定时间:2013-06-26 二、使用说明 1、课程性质、目的及任务 《有机化学》课程是化学与化工学院化学、应用化学、材料化学、化学工程与工艺、制药工程等专业的一门专业基础课。本课程应使学生在先修课程《无机化学》、《分析化学》的基础上,系统地获得有机化学的基本理论、基本知识、基本技能及学习有机化学的基本思想和方法,了解有机化学与其它学科的相互渗透,以及最新的成果和发展趋势。在创造性思维、了解自然科学规律、发现问题和解决问题的能力方面获得初步的训练。为学习后续课程、进一步掌握新的科学技术成就和发展能力(继续学习的能力,表述和应用知识的能力,发展和创造知识的能力等),为培养高起点、厚基础、宽口径、高素质和能适应未来发展需要的专业人才(面向21世纪、能胜任在科研机构、高等和中等院校及企事业单位,从事化学、应用化学、环境化学、化工工艺以及相关专业的科研和开发、教学及管理工作)打好必要的有机化学基础。并满足硕士有机化学课程入学考试的要求。 2、课程学时、学分、主要教学环节 (1)每周4学时,共计36周(两学期),108学时 (2)学分:6分 (3)主要教学环节 A.课堂讲授、辅导、作业、习题课。结合运用分子模型,组织研讨课、习题课或辅导课。突出教学内容的“精讲”和“启发式”,培养学生分析问题和解决问题的能力,并能锻炼学生表达能力。 B.课后作业:每周约2小时。 3、课程与其它课程的联系 无机化学和分析化学为本课程的先修课程,本课程应在学生学习化学键和原子、分子结构、化学反应速度和化学平衡、以及酸碱理论等基本理论的基础上进行讲授; 四大谱的原理和计算、对称守恒原理,本课程仅作一般介绍,主要由谱学、物质结构等后续课程完成。

《绿色化学与健康生活》课程教学大纲 英文名称:Green chemistry and health life 课程号: 一、课程基本情况 学分: 1.5 学时: 24 课程类别:全校公共任意选修课 适用专业:非化学专业本科 先修课程:中学基础化学知识 开课单位:化学与化工学院 二、课程介绍 绿色化学与健康生活.此二者是相互联系,相互影响、互为有机结合的。绿色化学是现代生活高品质的产物,是我们达到健康生活水平的有效途径。然而现代生活中太多的化学未必是绿色的,所以我们要必须了解什么是绿色化学,它能给我们带来怎样的生活,我们需要拥有怎样的绿色意识。生命是绿色的,健康需要绿色,我们课程以拓宽学生知识面、提高学生健康生活意识为指导思想,通过学习日常生活中与健康有关的化学知识,例如:食品与健康;化妆品与健康;环境与健康;药品与健康;现代生活用品与健康等,在培养同学们具有健康理念的同时,学习科学,运用科学,热爱科学。 《绿色化学与健康生活》侧重探讨化学与现代生活的各领域,尤其是与21世纪前沿的领域,如材料、环境以及能源等方面的关系。以“从生活走进化学,从化学走向社会”为理念,内容包括化学与营养、化学与食品加工、化学与健康、化学与材料、化学与日用品、化学与资源、化学与能源、化学与工农业生产和化学与环境保护等多个单元,特点是科学性强,化学味重,生活味浓,资料性全。文理渗透,理工交融,注重化学素养教育。 三、课程主要内容及基本要求 课程目标 一、通过本课程的学习,了解绿色化学与健康生活之间的关系,提高学习化学的兴趣。

二、学习如何将所学知识用于生活,如何在生活中注重环保,培养学生具有绿色意识。 三、通过查找有关化学资料,提高学生收集信息和整理信息的能力。 绪论绿色化学简介(2学时) (一)教学内容: 本单元(章)知识点:化学科学的发展极大地推动了人类社会的进步,同时也带来了一些负面影响,如塑料是人类的重要发明,塑料袋的使用给人们生活带来了许多方便,但如果滥用,则会出现环境难以消除的“白色垃圾”,成为“白色污染”,造成危害,难怪有人说“科学是一把双刃剑”,我们应该扬长避短,在享受现代文明的同时,还要清晰的认识到它可能产生的负面影响。你所了解的由于科学的发展带来的负面影响还有哪些?你知道应采取哪些措施预防它们吗? 绿色化学又称环境友好化学,是21世纪化学发展的主导方向。绿色化学要求从根本上消灭污染,是一门能彻底阻止污染产生的科学。 教学重点:充分利用资源和能源,采用无毒、无害的原料; (1)在无毒、无害的条件下进行反应,以减少向环境排放废物; (2)提高原子的利用率,力图使所有作为原料的原子都被产品所消纳,实现“零排放”;(3)生产出有利于环境保护、社区安全和人体健康的环境友好的产品 教学难点:内容涉及一些专业的化学知识,需要通俗讲解。 (二)教学基本要求: 1、识记:绿色化学等基本名词术语、概念等 2、领会:环境友好型化学试剂;了解各国对绿色化学的措施 3、简单应用:要求学生学习后能回答或解决的简单绿色环保相关的知识问题等 4、综合应用:要求学生学习后能回答或解决与实际生活相关的绿色环保以及健康生活 等问题 (三)实践与练习 讨论找出与身边绿色化学相悖的现象和事例,深刻领会绿色化学的重要性 (四)考核要求 课堂发言和课堂讨论形成小组总结 第一章食品与化学(6学时) (一)教学内容:

《无机及分析化学B》课程教学大纲 课程名称(中文):无机及分析化学B 课程名称(英文):Inorganic and Analytical Chemistry 课程编码:1103108 开课学期:第 1 学期 学时数、学分数:48学时,3.0学分 适用专业:农业科技类(中药学、生物科学)、动物科学、园艺、植保、旅游管理、木工、生物技术、梁希班 先修课程: 后续课程:有机化学 一、教学目的与任务 《无机及分析化学》是阐述化学基本知识、基本原理的一门基础性学科,是农科类、理科类、食品科学与工程类及生物类等各专业本科生的必修基础课程。 本课程全面、系统地介绍化学的基础知识和基本理论,为学生进一步学习相关专业基础课和专业课打下基础,同时训练学生掌握分析测量的基本要求。 本课程教学以提高人才素质为核心,以培养学生创新能力为目的,密切联系现代科技前沿和农业科技实践,注重培养学生的科学思维方法和树立辩证唯物主义世界观,提高学生分析问题和解决问题的能力。 二、教学内容与基本要求 通过本课程的学习,使学生了解化学科学的发展历程,了解化学与工农业及人类生活的关系,了解化学学科的前沿知识,了解某些重要生命元素的性质,了解某些现代测试手段;重点掌握平衡的原理、溶液中的各种化学平衡及其在分析化学中的应用,使学生建立准确的“量”的概念和掌握各种化学分析方法;掌握化学热力学、化学反应速率、物质结构、分散体系等方面的基本理论和基本知识;会运用基本理论和基本知识解释化学现象,会运用基本分析方法和测试手段进行一般的化学分析,能够运用所学知识解决生产生活中的实际问题,能将化学知识与专业实际相结合。 (一)理论知识方面 Ⅰ.结构化学部分 一、微观粒子的运动特性