第二章第一节《冷热不均引起大气运动》

第1课时大气的受热过程

【学习目标】1.根据图示,说明大气的受热过程。2.运用大气受热过程原理,分析解释一些现象的成因。

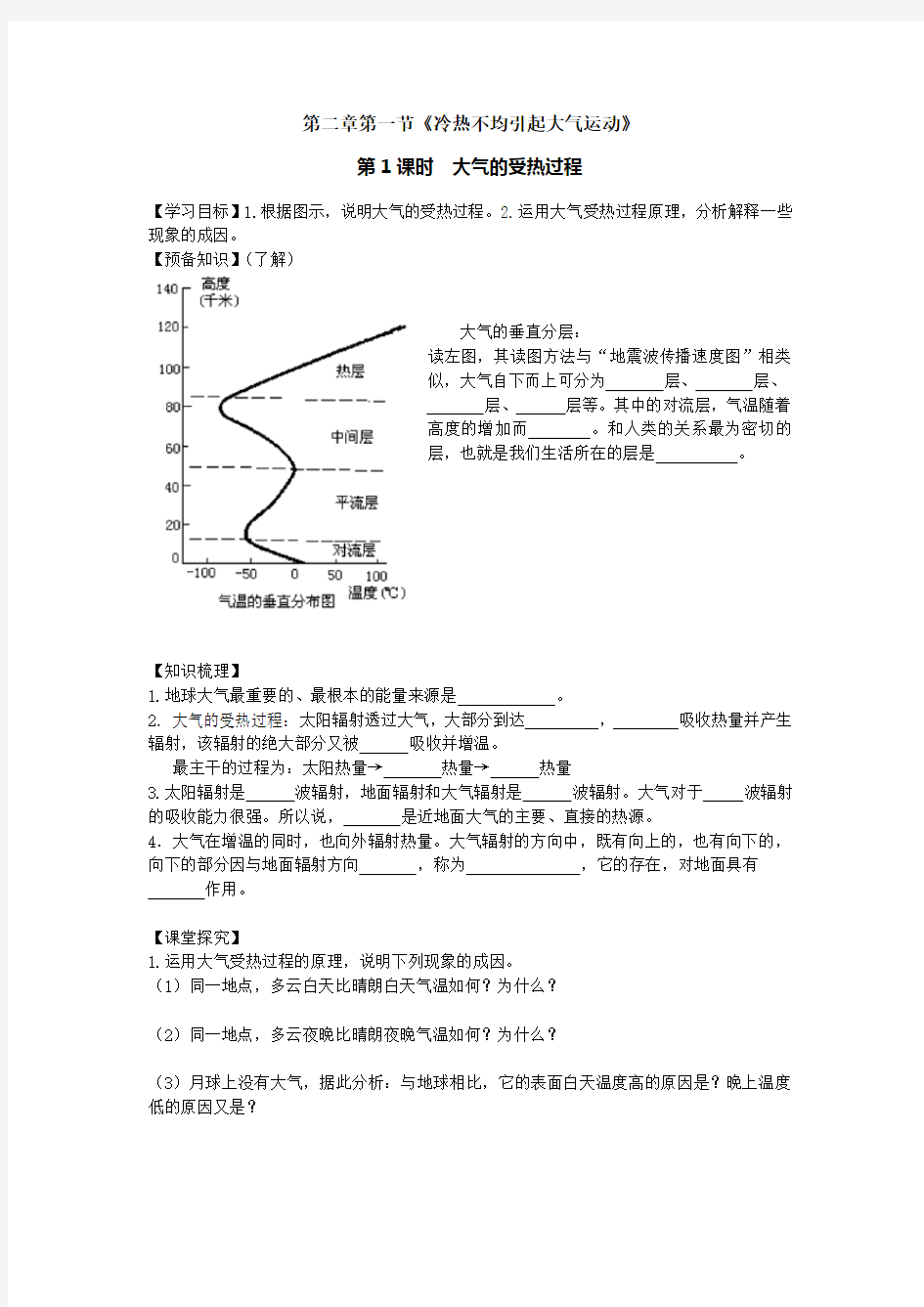

【预备知识】(了解)

大气的垂直分层:

读左图,其读图方法与“地震波传播速度图”相类

似,大气自下而上可分为层、层、

层、层等。其中的对流层,气温随着

高度的增加而。和人类的关系最为密切的

层,也就是我们生活所在的层是。

【知识梳理】

1.地球大气最重要的、最根本的能量来源是。

2.大气的受热过程:太阳辐射透过大气,大部分到达,吸收热量并产生辐射,该辐射的绝大部分又被吸收并增温。

最主干的过程为:太阳热量→热量→热量

3.太阳辐射是波辐射,地面辐射和大气辐射是波辐射。大气对于波辐射的吸收能力很强。所以说,是近地面大气的主要、直接的热源。

4.大气在增温的同时,也向外辐射热量。大气辐射的方向中,既有向上的,也有向下的,向下的部分因与地面辐射方向,称为,它的存在,对地面具有作用。

【课堂探究】

1.运用大气受热过程的原理,说明下列现象的成因。

(1)同一地点,多云白天比晴朗白天气温如何?为什么?

(2)同一地点,多云夜晚比晴朗夜晚气温如何?为什么?

(3)月球上没有大气,据此分析:与地球相比,它的表面白天温度高的原因是?晚上温度低的原因又是?

2.填图分析大气受热过程

(1)读右图,把A、B、C、D分别代表的过程填

在图中。

(备选答案:大气的反射作用、太阳暖大地、

大地暖大气、大气还大地)

(2)读右下图:

a.图中左、中、右三个部分,所代表的辐射类

型依次是太阳辐射、辐射、辐

射。

b.将如下现象和其在图中的序号对应起来:大

气逆辐射()、射向宇宙空间的大气辐射

()、大气吸收的地面辐射()、射向

宇宙空间的地面辐射()、太阳辐射

()、到达地面的太阳辐射()、大气

吸收的太阳辐射()。

【反馈练习】

1.大气对地面的保温作用,主要是由于()。

A.大气热容量大,不易降温

B.大气对地面辐射的反射作用

C.大气直接吸收太阳辐射而增温

D.大气逆辐射对地面辐射损失热量的补偿

2.青藏高原比长江中下游平原气温日较差大的原因是 ( )

(日较差:指的是一天中气温最高值与最低值之差。)

①离太阳近②青藏高原比长江中下游平原太阳高度角小③云层厚而且夜晚长④地势高,空气稀薄⑤白天大气对太阳辐射削弱少⑥夜间大气逆辐射弱

A.①②③ B.④⑤⑥ C.②⑤⑥ D.②④⑥

3.读气温日变化曲线图,回答下列问题。

(1)A、B两条曲线中,表示晴天时的气温曲线是。

(2)白天阴天,气温比晴天时,这是由于

。

(3)夜晚多云,气温比晴天时,这是由于

。

4.冬春季节霜冻为什么容易出现在晴朗的夜晚?()

A.大气的直接热源不存在了

B.大气对太阳辐射的反射作用强

C.大气的散射作用强

D.大气逆辐射弱

5.古人有“放火作煴(yun一声)(燃烧不旺的火堆冒出的浓烟),少得烟气,则免于霜矣”的防御霜冻做法。该做法使()

A.大气逆辐射减弱

B.地面辐射增强

C.大气逆辐射增强

D.短波辐射增强

6.下图为“大气热力作用相互联系示意图”,图中①②所代表的内容分别是()

A.大气的削弱作用大气逆辐射 B.大气辐射大气逆辐射

C.大气的保温作用大气辐射 D.大气的保温作用大气逆辐射

7.下面是一些居民的对话,正确的是()

A.台湾人说:“我们这里纬度低,太阳高度角大,所以,太阳辐射最强。”

B.黑龙江人说:“我们这里纬度高,夏季白昼时间长、日照长,故太阳辐射最强。”

C.新疆人说:“我们这里深居内陆,气候干旱,晴天多,云量少,太阳辐射当然最强。”D.西藏人说:“我们这里地势高,空气稀薄,尘埃少,大气透明度好,水汽又少,晴天多,日照时数也多,太阳辐射最强。”

某学校地理兴趣小组做了如下实验:取用相同规格的玻璃箱,甲底部放一层土,中午同时把两个玻璃箱放在日光下,十五分钟后,同时测玻璃箱里的气温,结果发现底部放土的比没有放土的足足高了3℃。回答8-9题。

8.该实验主要目的是测试()

A.大气的温室效应

B.大气主要的直接热源

C.一天中最高气温出现的时刻

D.大气的运动

9.甲箱温度计示数比乙箱温度计示数高的

原因是()

A.太阳辐射强弱差异

B.地面辐射强弱差异

C.大气吸热强弱差异

D.大气辐射强弱差异

电视剧《闯关东》中的场景:“主人公朱开山为了避

免所种的庄稼遭受霜冻危害,在深秋的夜晚带领全家人及

长工们在田间地头点燃了柴草……”。结合大气受热过程示

意图回答10-11题。

10.关于图中a、b、c所代表的内容叙述正确的是 ( ) A.a代表大气的直接热源

B.a是短波辐射;b、c是长波辐射

C.b代表的辐射主要被大气中的臭氧吸收

D.c代表的辐射与天气状况无关

11.朱开山一家燃烧柴草防御霜冻的做法,有利于 ( ) A.增强a辐射 B.增强b辐射

C.增强c辐射 D.改变b的辐射方向

【阅读材料】大气对太阳辐射的削弱作用:

太阳辐射要穿过厚厚的大气层,才能到达地球表面。由于以下几种作用,使得到达地面的太阳辐射被削弱了。

①反射:大气中的云层和尘埃,具有反光镜的作用,把投射在其上的太阳辐射的一部分,又反射回宇宙空间。白天天空多云时,气温不会太高,就是这个道理。

②散射:当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,太阳辐射的一部分能量就以这些质点为中心,向四面八方散射开来。在太阳辐射的可见光中,波长较短的蓝色光最容易被散射,所以晴朗的天空呈现蔚蓝色。

③吸收:太阳辐射在经过大气层时,其中一小部分被大气吸收。平流层中的臭氧,强烈地吸收紫外线;对流层大气中的水汽和二氧化碳等,主要吸收红外线。大气对太阳辐射中能量最强的可见光却吸收得很少,大部分可见光能够透过大气射到地面上来。

参考答案

【预备知识】对流;平流;中间;热;降低;对流层。

【知识梳理】1.太阳辐射能 2.地面;地面;大气;地面;大气 3.短;长;长;地面

4.相反;大气逆辐射;保温

【课堂探究】

1.(1)气温低;因为多云的白天,大气对太阳辐射的反射作用强。

(2)气温高;因为多云的夜晚,大气逆辐射作用强。

(3)白天,没有大气对太阳辐射的削弱作用;晚上,没有大气对月球表面的保温作用(或大气逆辐射)。

2.(1) A.太阳暖大地 B.大地暖大气 C.大气还大地 D.大气的反射作用

(2)大气;地面;依次为③④⑤⑥⑦①②

【反馈练习】

1.D

2.B

3.A 低;大气对太阳辐射的反射作用强;高;大气逆辐射作用强(大气对地面的保温作用强)

4.D

5.C

6.A

7.D

8.B

9.B 10.B 11.C

高二职业语文导学案 课题:故都的秋第一课时总课时第课时编制人:刘想审批人:编制日期:2013年9月18日 学习目标: 1、了解文章“景”与“情”和谐统一的写作特点,联系写作背景,体会作者在秋景 中所寄托的感情。 2、联系文中所写的五幅秋景图,进一步掌握散文“形”与“神”的关系。 3、根据自己的主观色彩,有意识在选择几处景物,写几个片段。 一、预习效果检测 1、给下列加点的字注音。 散文钞.()一椽.()潭柘.()寺落蕊.() 普陀.()山房檩.()廿.()四桥着.()衣 混沌.()椭.()圆橄榄 ..()() 2、解释下列词语 混混沌沌: 疏疏落落: 不远千里: 落寞:颓废: 领略:萧索: 3、收集有关“秋”的古诗句 二、整体感知 1、快速浏览全文,理清本文的结构脉络: 2、本文属于哪一类散文?

3、郁达夫先生对北平的秋天是什么情感?请用文本的句子回答。 三、疑难点拨及拓展探究 1、作者简介 郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名的小说家、散文家。出身于一个知识分子家庭。从小熟读唐诗宋词和小说杂剧。曾赴日本留学,与郭沫若等发起创造社。1921年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大的影响。先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年3月参与发起成立左联”。抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊岛坚持抗战。1945年9月被日本宪兵杀害。 郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。 2、背景介绍 从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。 四、课后作业 1.下面加点字的注音有错误的一项是() A.凋谢(diāo)潭柘寺(zhè)一椽(chuán)落蕊(ruǐ) B.细腻(nì)平平仄仄(zē)椭圆(tuǒ)歧韵(qí) C.文钞(chāo)橄榄(lǎn)嘶叫(sī)普陀(tuó) D.鲈鱼(lú)鲑珍(xié)驯鸽(xùn)譬如(pì) 2.选出下列词语书写正确的一项() A.苦涩屋檐萧索落蕊 B.幽远混钝落寞平仄 C.训鸽细腻凋谢意境 D.点缀颓废赏玩蟋摔 3.选出运用比喻修辞手法的一项() A.这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户养在家里的家虫。 B.像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色。 C.北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。 D.秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢? 4.下列有关文学常识的解说有误的一项是() A.郁达夫,原名郁文,浙江省富阳县人,现代著名的小说家,散文家。 B.郁达夫早年曾用相当大的精力参加左翼文艺活动。 C.郁达夫的散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。 D.《沉沦》《春风沉醉的晚上》是郁达夫的小说,带有浓重的颓废情绪,毫无积极意义。

11、《春》导学案 设计:龙的故乡 【学习目标】 1、学习欣赏感悟,感知文章整体,领悟诗画意境,感受作者的审美情感 2、学习抓住景物特征有层次地写景的方法,初步掌握比喻,拟人,引用的修辞手法 3、感悟作者用诗情画意和音乐之美的艺术语言,表达出对春天的热爱,歌颂与赞美之情。 【学习重难点】 1、学习抓住景物特征有层次地写景的方法,初步掌握比喻,拟人,引用的修辞手法。 2、感悟作者用诗情画意和音乐之美的艺术语言,表达出对春天的热爱,歌颂与赞美之情。 【自主预习案】 1、给下列加点的字注音 迷藏宝藏 散步散在草丛里 薄烟薄弱薄荷 应和和解和面和稀泥 2、从下面的文字中分别找出写各种感觉的句子。 ①“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手抚摸着你。 ②风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿。 ③鸟儿将巢安在繁华嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,跟轻风流水应和着。 ④牛背上牧童的短笛,这时候也成天嘹亮地响着。 写嗅觉的: 写听觉的: 写触觉的: 3、朱自清,字,江苏扬州人,现代家,诗人,代表作有,等。 4、本文共描绘了哪几幅春天的图景?给每副图加个小标题 5、朗读文中优美的语句,并摘抄在下面。 【课内探究案】 一情境导入,明确目标。 当秋风萧瑟的时候,当大雪纷飞的时候,每个人都会在心中渴望春天。因为春天带给人温暖,带给人希望,带给人力量。每当春回大地的时候,人们往往情不自禁的吟诗作文。引导学生背诵有关春天的古诗。今天我们学习朱自清先生的散文——《春》。明确目标。 二自主探究,释疑解惑。 读春 1、听一听 听老师范读课文,整体感知。 首先请同学们听老师朗读课文,在听的时候圈点勾画生字词。 2、记一记。 每学习一篇课文,我们首先都要积累一些新词。在听读中,你圈点勾画了哪些生字词?

第2课“故都的秋”导学案 课型:新课执笔;陈德银组别:高一语文组审核: 学习目标: 1、掌握本课中重要的字词,加强朗读训练,体会文章的韵味; 2、赏析美景,体会情景交融的特点; 3、体会深情,感受作者的情感变化; 4、品味语言,学习运用语言的技巧; 5、读写结合,学生学习小散文。 重难点分析:重点,目标2、4;难点,目标5 教法学法:教法,以诵读为主,适当点拨,学生自学完成任务。 学法,学生小组合作学习。 第一课时 一、导入:“悲哉秋之气也,萧瑟兮草木摇落而变衰!”“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。”“万里悲秋常作客,百年多病独登台。”“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。”历来古人对秋都是悲秋的,那么我走近郁达夫的《故都的秋》,去领略他又给我们带来的是什么样的秋呢? 二、学习目标: 1、掌握有关作者情况及掌握课文中的字词; 2、朗读课文,初步体会文章的韵味; 三、课堂活动安排: 活动一: 1、了解有关作者情况 要求:学生自己看“导学讲练”中有关作者情况,边看边勾画,看完后填空。 郁达夫,原名,浙江富阳人。1913年赴日本留学,1921年参与发起成立创造社,1922年毕业于东京帝国大学经济部。1938年底赴新加坡,从事报刊编辑和抗日救亡工作。1942年流亡到苏门答腊,1945年日本投降后被日本宪兵秘密杀害。郁达夫的创作风格独特,成就卓著,尤以小说和散文著称。代表作为《》《》《》《》《》《》《》《》 2、看导学讲练背景探寻,了解文章的写作背景。 活动二:朗读课文 1、自己朗读,边读边注音; 2、听录音范读体会文章的韵味美及感知课文内容。 活动三:完成导学讲练中的基础题。

11、蝙蝠和雷达: 学习目标12个生字和相关词语①认识课文中的7个生字,正确书写②朗读课文,把握课文主要内容和要点,理解飞机夜间安全飞行与蝙蝠探路之间的联系,激发热爱科学,乐于观察和探究的兴趣。③搜集并与同学交流有关仿生学的资料,提高信息搜集与处理能力。学习重点:朗读课文,把握课文主要内容和要点,理解飞机夜间安全飞行与蝙蝠探路之间的联系,激发热爱科学,乐于观察和探究的兴趣。学法提示:、课前充分自读课文,不懂的词语通过查字典,联系上下文等方式理解,达 1 到正确流利,能正确的识写生字生词,初步感知课文内容。、在阅读中抓住要点准确把握课文内容,与同桌或小组合作学习,理解飞 2机夜间安全飞行与蝙蝠探路之间的联系。、图文对照,自己组织语言,说清蝙蝠探路的秘密和雷达工作的原理,或者3课上向同学介绍在课下搜集的有关仿生学的图文资料,培养语言表述能力。学习准备:学生在课下搜集有关仿生学的图文资料,准备在课上与同学交流。学习过程:(一)、课前预习3至5遍,我能独立的完成下列任务:、通过正确的读课文 1 ①、瞧,本课的生字我都会写了。 i) (māǐn ruì)i zhu) (bǔō) (fēé) (wén zi) (bì k n f(biāú (líng dāng)(cāng yíng)(zhàng ài) (jiē kāi)(yíngguāng píng) ②、我能抄写下列词语并能听写 蝙蝠、清朗、捕捉、飞蛾、蚊子、避开、敏锐、铃铛、苍蝇 揭开、推进、障碍物、荧光屏、横七竖八 ③、下列形近字,我能注音组词。 1 / 4 骗()饿()绳() 蝙()蛾()蝇() 。我要展示自己的识字方法这篇课文的主要内容。、通过预习,我要批注24、我 把几点疑问批注在课文中。 【挑战自我】:我想仔细读课文圈点批注,思考科学家是怎样揭开蝙蝠探路之谜发明雷达的?

11《春》导学案第一课时 学习目标: 1、学习抓住特征描写景物;.提高欣赏、品味语言的能力; 2、学习运用比喻、拟人等修辞方法描写景物; 3、感悟作者对春天的热爱、赞美之情。 学习重点:抓住景物特征进行描写;掌握比喻、拟人的修辞方法,并能够运用 这两种修辞方法。 学习难点:通过朗读、赏析、品味语言来体会景物特征;学会抓景物特征描写 的方法。 【知识链接】 1 朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日) 原名自华,号秋实,后改 名自清,字佩弦,现代著名作家、散文家、学者、民主战士。原籍浙江绍兴, 生于江苏东海,1923年发表的长诗《毁灭》,这时还写过《桨声灯影里的秦淮河》等优美散文。著有《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、本文选自< 朱自清散文全集>.毛泽东高度评价他说:“我们中国人是有骨气的。……朱自 清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。……他表现了我们民族的英 雄气概。” 2 复习散文知识 (1)定义:散文,是和小说、戏剧、诗歌并列的一种文学体裁; (2)按表达方式的不同,散文分为三种:叙事散文,(写景)抒情散文,议论(说理)散文; (3)特点:形散而神不散(形散神聚);所谓形散是指不受时空的约束,驰骋 想象,思接千载,视通万里;所谓神不散是指用明确的立意统领全篇,放得开,收得拢。 一、【自主学习】15分 A1、给下列加点的字注音或根据拼音写汉字。 ()()抖擞.()应和.()黄晕.()酝酿 .. liáo()亮 hōng()托朗rùn() wǎn()转 A 2、给下列多音多义字注音并组词。 ()()__________ (1)涨(2)散 ()() _________

《故都的秋》导学案 【学习目标】 1、领悟作者在文中流露出来的主观感情,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。 2、体会作者笔下秋的意境,品味课文中精到细腻的语言。 3、体会作者对故都的秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、伤感之音。 【学时安排】三学时 【学习过程】 第一学时 学习要点:1、了解作者及背景。2、扫除字词障碍,理清文脉。 一、自主学习 1、作者信息 郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名的小说家、散文家。出身于一个知识分子家庭。从小熟读唐诗宋词和小说杂剧。曾赴日本留学,与郭沫若等发起创造社。1921年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大的影响。先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年3月参与发起成立左联”。抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊岛坚持抗战。1945年9月被日本宪兵杀害。 郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。 2、背景简介 从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。 ?中国的大都会,我前半生住过的地方,原也不在少数;可是当一个人静下来回想起从前,上海的闹热,南京的辽阔,广州的乌烟瘴气,汉口武昌的杂乱无章,甚至于青岛的清幽,福州的秀丽,以及杭州的沉着,总归都还比不上北京——我住在那里的时候,当然还是北京——的典丽堂皇,幽闲清妙。 ?五六百年来文化所聚萃的北平,一年四季无一月不好的北平,我在遥忆,我也在深祝,祝她的平安进展,永久地为我们黄帝子孙所保有的旧都城!——郁达夫《北平的四季》 二、诵读感知

第11课西汉建立和“文景之治” 【教学目标】 知识技能目标以教材中课文出现的基本人物、事件、时间和提示为对学生应掌握知识的要求。 过程与方法目标通过引导学生思考“西汉初年,统治者为什么要实行休养生息政策?汉初休养生息政策措施的实施与文景之治局面出现的关系”培养学生分析问题的能力。 情感态度价值观目标通过对汉初实行休养生息政策的原因的学习,培养学生形成历史唯物主义世界观。认识到西汉社会经济之所以得到恢复发展,是在秦末农民战争的推动下,由于汉初统治者实行休养生息政策和人民辛勤劳动的结果。 【教学重、难点】 重点:汉初的"休养生息政策"和文景之治。 难点:“文景之治” 【教学过程】 复习导入: 秦朝是我国历史上的一个短命王朝,它迅速灭亡的原因是什么?秦朝灭亡后,刘邦和项羽为争夺帝位,进行了四年的什么战争?结果如何?公元前202年,在秦末农民战争和楚汉之争的废墟上,建立了西汉王朝,汉朝究竟怎样呢?今天我们就来学习这一课。复习导入:教师提问:楚汉战争的结果是怎样的?(学生回答:刘邦最终打败项羽,在公元前202年,定都长安,建立汉朝。)一.西汉建立 刘邦胜利后,建立了汉朝,定都长安,刘邦即汉高祖。西汉建立后,面临什么样的形势?汉朝是如何实现巩固统一的呢?这节课我们一起学习:(讲授新课)指导学生阅读课文提要,了解本课的内容和汉朝兴衰的历史框

架。 二.文景之治 西汉初年,面临的是一种什么样的形势呢?布置学生阅读课本76页小字内容,回答问题。教师引导学生分地方和中央两个层面回答。(地方:人口大量减少,土地荒芜,粮价飞涨,百姓卖儿卖女或者自卖为奴;中央:国库亏空,皇帝要配齐四匹一样的马拉车都办不到,丞相和将军只好坐牛车。) 教师引导学生进一步思考,这种局面是怎样造成的呢?(除战争因素外,还要引导学生回忆秦的暴政及其表现内容,从而引出百姓痛恨秦朝的做法。)师生共同探讨课本的“议一议”:面对这样的局面,为了安定和巩固政权,统治者的党务之急是什么? 投影课本“读一读”: 教师解释其大意:因百姓痛恨秦朝的做法,丞相萧何顺应民情,全部废除,重新开始。那么,文帝景帝又采取哪些措施?教师引导学生阅读课本内容,分类归纳文帝、景帝的措施。 (板书)1.文景之治的措施 (板书)2 教师引导学生阅读课本77页第一段内容,学生归纳文景之治措施实施后,汉朝社会状况的转变。 教师投影课本“读一读”:

《春》导学案 学习目标: 1、学习抓住特征描写景物;.提高欣赏、品味语言的能力; 2、学习运用比喻、拟人等修辞方法描写景物; 3、感悟作者对春天的热爱、赞美之情。 学习重点: 抓住景物特征进行描写;掌握比喻、拟人的修辞方法,并能够运用这两种修辞方法。 学习难点: 通过朗读、赏析、品味语言来体会景物特征;学会抓景物特征描写的方法。 知识链接: 1、朱自清(1898年11月22日—1948年8月12日) 原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦,现代著名作家、散文家、学者、民主战士。原籍浙江绍兴,生于江苏东海,1923年发表的长诗《毁灭》,这时还写过《桨声灯影里的秦淮河》等优美散文。著有《踪迹》,散文集《背影》、《欧游杂记》、本文选自<朱自清散文全集>.毛泽东高度评价他说:?我们中国人是有骨气的。朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。他表现了我们民族的英雄气概。? 2、复习散文知识 (1)定义:散文,是和小说、戏剧、是个并列的一种文学体裁; (2)按表达方式的不同,散文分为三种:叙事散文,(写景)抒情散文,议论(说理)散文; (3)特点:形散而神不散(形散神聚);所谓形散是指不受时空的约束,驰骋想象,思接千载,视通万里;所谓神不散失职用明确的立意统领全篇,放得开,收得拢。 一、自主学习 1、给下列加点的字注音或根据拼音写汉字。 酝酿()()抖擞()应和()黄晕() liáo()亮 hōng ()托朗rùn() wǎn()转 2、给下列多音多义字注音并组词。 (1)涨(2)散 (3)晕(4)藏

3、根据解释写出相应的词语。 (1)欢欢喜喜的样子。() (2)呼唤朋友,招引同伴。() (3)比喻姿态优美。() (4)舒展、活动。() (5)明朗润泽。() (6)各种气息在空气里,像发酵似的,越来越浓。() (7)一年的计划在春季考虑安排。() 4、修辞方法与其它三项不同的一项是() A、小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。 B、东风来了,春天的脚步近了。 C、鸟儿将巢安在繁华嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的歌喉。 D、红得像火,粉得像霞,白得像雪。 5、从括号里选出恰当的词语,填在横线上。 ①花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地________(闹飞)着。 ②小草也青得________(刺逼)你的眼。 ③山________(湿润朗润)起来了。 ④傍晚时候,上灯了,一点点黄晕的光________(衬托烘托)出一片________(安静寂静)而和平的夜。 二、课内探究 (一)整体感知课文,思考: 1、作者围绕一个?春?字,写了哪些方面的内容?其中哪一个内容写得最详细?你是怎么看出来的? 2、文章在描写春天景物时分别写出了这些景物的什么特点? (二)合作探究 1、?花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿?一句中?仿佛?是________的意思,本句是否运用了比喻的修辞方法?________。?仿佛?一词能否删去?为什么?_______ 。 2、课文的字里行间渗透着作者对春天的喜爱之情,请结合下列句子中加线的词语作简要分析。

1 / 6 《故都的秋》导学案 学习目标: 1、品味语言,体会作者的思想情感。 2、学习本文以情驭景、情景交融的抒情方法。 学习过程: 一、整体阅读,体会情感。 1.郁达夫笔下“故都的秋”有什么特点?作者对北平的秋天有什么样情感?快速浏览课文,勾出相关语句。 特点: 清、xx、悲凉 情感: 作者对故都的秋是喜爱 理由: ①“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷恋之情,也暗含着一种文化底蕴; ②第一段“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。”他为赏秋不辞辛劳,可见xx之切。 ③最后一段: “秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。”

他为这秋色宁愿付出生命的三分之二,可见爱秋之深。 2 / 6 2.阅读第二和倒数第二自然段,说说作者为什么要写故都之外的南国之秋? 对比,目的是抑彼而扬此,突出作者的主观感受——北国之秋比南国之秋更够味,更合作者的心境,从而表现作者对故都的秋的热爱。 二、细读文章,品味景物。 1、请细读文章3——11段,用简洁的语言概括作者描绘的几幅“故都秋景图”。 明确: 有五幅画面 1、第三段,秋院(小院秋晨) 2、第四段,xx(xx落蕊) 3、第五段,xx(xx残声) 4、第六---十段xx(xx话凉) 5、第十一段,秋果(秋日异果) 2、反复诵读,品味词句,这几幅画面如何表现“清、静、悲凉”的特点? (1)、观秋色: 碧绿的天色一丝的日光(清冷) 破屋、破壁腰秋草(冷落、萧条)

牵牛花的蓝朵、落蕊、(xx) “xx对”、“细数”(xx) (2)、听xx: xx天下驯鸽的飞声(xx)(反衬) 3 / 6 xx残鸣(悲凉) 息列索落的雨声(悲凉) 缓慢悠闲的人声(xx) (3)、品秋味 落蕊轻扫xx凉人(xx、悲凉) 总结: 郁达夫写故都的秋,紧扣“清、静、悲凉”的特点,不用浓墨重彩,而是用平凡的词语,表达了平凡的秋色、秋声、秋味和平凡的人。1三、知人论世 1、此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不是故都赏景的心态,而是对整个人生的感悟。(课文第十二段)郁达夫也感染上了中国文人的悲秋情结。 2、郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和岐视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感。

11《春》导学案 【教学目标】 1.学习通过充分调动感觉器官细致观察景物,抓住景物特征进行描写的方法。 2.赏析精美语言,体味蕴含的情感。 3. 朗读并背诵课文,把握文章所表达的感情,感受春天景色的美丽。 【教学重点】 1.理清作者思路。 2.研读五幅图画,赏析精美语言,体会蕴含的情感。 【教学难点】 学习通过五官感觉抓住景物特点描写景物的方法。 【课时安排】2课时 【导学过程】 第一课时 一、导入: 当秋风萧瑟的时候,当大雪纷飞的时候,每个人都会在心中渴望春天。因为春天带给人温 暖,带给人希望,带给人力量。每当春回大地的时候,人们往往情不自禁的吟诗作文。 引导学生背诵有关春天的古诗。 今天我们学习朱自清先生的散文——《春》。 【知识链接】散文是同诗歌、小说、戏剧并列的一种文体,也是一种自由、灵活地抒写见闻 感受的文体,它通过一个十分精粹、亲切的形式,表现作者对于人生或自然的感悟。 散文阅读属于记叙文的范围,是中考的重要考查内容之一。本环节主要帮助考生把握 散文的特点,了解散文的分类,掌握散文阅读的基本技巧,培养阅读散文的基本能力。 散文的知识如下: 特点:形散神不散 分类: 叙事散文;抒情散文;写景散文 表现手法: 想像;联想;象征 意境:雄浑或质朴典雅 语言:华丽优美或朴素自然 【作家介绍】朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实,字佩弦。现代著名作家、学者、民 主战士。原籍浙江绍兴,生于江苏海州(今连云港市),后随祖父、父亲定居扬州。他以写自 然景物为主的一组借景抒情的小品有:《绿》《春》《桨声灯影里的秦淮河》《荷塘月色》等,是其代表佳作。后类散文,朱自清写得最出色的,其中《背影》《荷塘月色》更是脍炙人口的 名篇。其散文素朴缜密、清隽沉郁,以语言洗炼,文笔清丽著称,极富有真情实感。 【写作背景】《春》大致写于1928至1937年,朱自清在写此文时,已经没有初期创作诗文 时的那种淡淡的哀怨的情调,而是鲜明地表现出新鲜的格调和欢快的情绪。在大自然中,他发现了美和希望,于是欣喜万状,写下了著名的散文精品《春》,反映了他对美的追求,对光明的向往,表达了他对未来的希望,流露出积极进取的精神 二、自主预习: 1.积累词语。 (1)给加点的字注音。 酝.酿.()()宛转.()黄晕.()应和 ..()() 蓑.衣()抖擞 ..()()笼.罩()朗润.()烘.托() (2)解释词语。 呼朋引伴:

寂静的春天 【学习要求】 1.把握文本中作者的观点和依据,体会作者在理性的说明的同时抒发的强烈情感。2.学习本文运用对比阐述事理的方法。 3.品味本文形象的语言表达。 【学习重难点】把握作者观点及所用的论据,理解关键语句。 【建议学时】二课时 【学习过程】 第一课时 主要任务:,整体感知课文内容,理清课文的结构思路,初步把握文章主旨。 一、课前学习 (一)学法指导 1.查阅资料。了解作者蕾切尔·卡森及其著作的相关情况。 2.通读全文,找出每段的关键句,概括各段重点,继而理清文章思路。 (二)尝试练习 1.给下列划线字注音 瞬间()锶()流淌()啮齿()拨弄() 滞留()步履()牲畜()畜牧()急躁( ) 辐射()短暂()隐秘()栖居( ) 螺旋() 2.解释下列词语 连锁反应: 不可逆转: 一丝不苟: 屈指可数: 3.填空 (1)本文作者蕾切尔·卡森是美国生物学家、科普作家。她1962年出版的《寂静的春天》在美国成了轰动全国的畅销书,激起了公众的人环境保护意识,并引起了广泛的国际回响,至今仍被认为是环境保护主义的奠基石。 (2)课文题目“寂静的春天”是指人类滥用化学药物在杀死昆虫的同时,必将危及地球其他生物乃至人来的生存,最终会导致春天里出现“鸟儿不再歌唱,鱼儿不再跳跃于水中”的毫无生机的、死气沉沉的可怕景象。 4.阅读课文,疏通语句,理清课文结构 请学生速读课文,概括每一小节的内容,并分析层次。 ①概述生物与环境的相关系,生物与其所生存的环境相互作用,但是,相对于地球的漫长历史,生物对环境的影响较小。 ②人类对环境的改变令人不安。介绍了人类对环境的破坏之大,而且其隐蔽性极大。 ③在漫长的时间里,生物适应了环境,达到了平衡,然而现在的环境变化太快了,人类无法适应。 ④介绍了人类的急躁轻率使新情况不断产生。 ⑤人类来不及适应这些化学药品。 ⑥简介这些化学药品被利用于人类对大自然的战争。 ⑦各种化学药品被广泛应用。 ⑧化学药物的使用陷入了恶性循环。

《故都的秋》导学案(人教版高一必修教案设计)【学习目标】 1.理解本文是怎样扣住“清”、“静”、“悲凉”来描绘故都的秋景的,又是怎样通过对比来突显故都之秋的特点的。 2.体会以情驭景,以景显情的艺术手法。 3.语言品味与学习。 【重点难点】 1.学习情景交融的艺术手法。 2.探讨故都的秋的文化意蕴和作者的审美情趣。【学法指导】 缘景入情法 【知识链接】 1、作者简介: 郁达夫(1896—1945 ),现代作家,浙江富阳人。1913 年留学日本,曾经广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。1922 年回国从事文学创作活动。1930 年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945 年9月被日本宪兵杀害。主

要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。 2、写作背景 从1921 年到1933 年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933 年4月由上海迁居杭州,1936 年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934 年7月,郁达 夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。 3、缘景入情

八年级语文第11课导学案 学习达人:班级姓名 设计者;易青莲设计日期:2011-10-15 审核人: 学习目标: 1、有感情地朗读课文,扎实掌握“如释重负”“悲天悯人”等词,明确作者的观点, 能够理清文章脉络。 2、通过合作探究,掌握课文在论述过程中逐步展现中心论点的写法,学习文章流畅 而又凝练的语言。 3、以极度的热情投入到学习中,领会作者对人生价值的思考,树立对家庭、社会、 国家、自己的责任感。 学习程序 一、走近作者 本文作者:梁启超 梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人,曾参与“戊戌变法”,近代资产阶级改良主义者、学者。广东新会人。 梁启超作品合编为 《饮冰室全集》。 二、文体知识 议论文的结构方式通常有以下几种: 1.纵贯式结构方式 按照引论(导论、绪论)、本论(正文)、结论三部分组织材料,叫纵贯式结构方式。它大体上是按照提出问题——分析问题——解决问题的逻辑顺序来安排的。又称“三段式结构方式”。 2.并列式结构方式 围绕中心论点,从不同角度进行论证,形成若干分论点,几个分论点构成并列关系,共同论证中心论点,这就是议论文的并列式结构方式。 3.递进式结构方式 在阐述中心论点时,各层次、段落之间的关系,是环环相扣、逐层深入的关系,前一部分论述是后一部分论述的基础,最后推导出文章的结论。 4.对比式结构方式 这是把正反两方面的观点、事例,对比地组合在一起的结构方式,形成强烈的反差,使两种不同的事理在对比中更清晰,从而更有力地突出正面的论点和主张。 在议论文中,上述结构方式常常交错使用,一般是以某一种结构方式为主,以其他方式为辅,这样,既可使行文富于变化,又不会使文章杂乱无章。 三、整体感知 1、朗读课文,整体把握课文内容 2、自主阅读课文,思考作者认为的人生最大的痛苦是什么? 3、作者认为人生最大的快乐是什么?作者引用了一些古语、俗语,请找出来。

1 春 学习目标 1.朗读课文,把握重音和停连。 2.激发联想和想象,体会课文优美的情境。 3.品味优美词句,揣摩关键语句,积累语言。(重点) 4.深入学习比喻修辞手法,欣赏比喻给文章带来的美感,并运用于写作。(难点)自主预习 1.阅读下面的小资料,完成填空。 (1)作家作品 朱自清(1898-1948),原名自华,号秋实,后改名自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士。散文代表作有《荷塘月色》《背影》《绿》等。(2)文体知识 定义:散文,是和小说、戏剧、是个并列的一种文学体裁;按表达方式的不同,散文分为三种:叙事散文,(写景)抒情散文,议论(说理)散文。本文是一篇写景抒情散文。 (3)比喻知识

2.给加点的字注音,根据拼音写汉字。 嗡( ) 酝酿( ) 抖擞( ) 朗r ùn ( ) w ǎn ( )转 h ōng ( )托 静m ò( ) ji ànzhu àng ( ) 应和( ) 风筝( ) li áo ( )亮 和风细雨( ) 铮铮铁骨( ) li áo ( )草 掺和( ) 挣扎( ) 眼花li áo ( )乱 3.把下列词语的意思补充完整。 朗润: 。 赶趟儿:本义是时间赶得上,文中指 。 花枝招展:形容女子打扮 。文中比喻 。 酝酿:本义是造酒的发酵过程,文中是 指 。 宛转:形容声音 。 4.朗读课文,读出感情,在你喜欢的段落中标出语句中的重音和停连。 示例:“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手....V 抚摸.. 着你。 5.通读课文,完成题目。 (1)文章可以分为三个部分,分别用一个二字词语概括为盼春、 和赞春,抒发了作者对春天的 之情。

《故都的秋》导学案 (人教版高一必修 二) 一、给下列加点的字注音 1、单音字 落蕊(ruǐ)细腻(nì)柘树(zhè)椽子(chuán) 着凉(zháo)颓废(tuí)鲈鱼(lú)譬如(pì) 驯养(xùn)萧索(xiāo)混沌(dùn)廿四桥(niàn) 2、多音字 泡水泡(pāo)卷卷曲(juǎn)干干戈(gān) 泡影(pào)开卷有益(juàn)干练(gàn) 折折耗(shé)落落枕(lào) 落差(luò) 折叠(zhé)落在后面(là) 二、辨形组词 嘶()缀()蕊()椽()凋()啼()柘() 厮()辍()芯()掾()雕()谛()拓() 答案:嘶叫厮打点缀辍学花蕊芯片椽子掾吏 凋谢雕塑啼叫谛听柘树开拓 三、词语积累 混混沌沌:。 领略:。 潜意识:。

颓废:。 混混沌沌:形容糊里糊涂、无知无识的样子。 领略:了解事物的情况,进而认识它的意义,或者辨别 它的滋味。 潜意识:下意识,心理学上指不知不觉,没有意识的心 理活动。 颓废:意志消沉,精神委靡。 四、近义词辨析 涉及与波及 ①涉及,强调与对象有“关联”;②波及,强调对对象 产生了“影响”。 摘要与择要 ①摘要,意为“摘录要点”;②择要,意为“选择重要的”。 1.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是() ①在欧元区十二国中,作为龙头老大的德国经济的低迷,很可能其他国家。 ②新任市长每天都会接到大量的群众来信,即便工作再忙,他也作出答复。 ③严格地讲,语言和文化的关系,不是一般的并列关系,部分和整体的对峙关系,说是点面对峙的关系。 A.波及择要而是/或者

B.涉及择要就是/或许 C.涉及摘要而是/或者 D.波及摘要就是/或许 答案:A(①涉及,强调与对象有“关联”;波及,强调对对象产生了“影响”。②摘要,意为“摘录要点”;择要,意为“选择重要的”。③“不是……而是……”,是并列关系,否定前者而肯定后者;“不是……就是……”,是选择 关系,并不能表明说话人的最终态度,这与句首“严格地讲”不太相符。或许,是表示猜测语气的副词;或者,是表示选 择关系的连词。) 遏止与遏制 遏止,遏制,都有猛力制止的意思,“遏止”指用力阻 止事物的发生、发展,常用于对别人;“遏制”指用力控制 事物的发展,常用于自身。 物质与物资 “物质”指金钱,生活资料等;“物资”指生产和生活 上所需的物质资料。 2、依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是() ①他的感情到了不可的地步,不说出来心里不痛快。 ②他是个生性的人,有时候让人感到滑稽可笑。 ③改革开放二十年,丰富了,生活水平提高了,谁还发 牢骚呢?

《灯笼》导学案(二) 学习目标: 1、通过习题巩固上一课所学。 2、适当拓展,帮助学生阅读积累。 完成下面的问题 作业:A、完成1-8、14-15、17-21题。 B、完成1-8、14-15题。 C、完成1-8题。 一.积累与运用 1.下列加线字的注音完全正确的一项是( ) A.神龛( kǎn) 溺炕(nì) 斡旋(gàn)B.争讼( sòng) 锵然(jiāng) 怅惘(chàng)C.吠声(fèi)焚声(fén) 恐吓(hè)D.源亨( hēng) 裴公(pèi)马前卒(zú) 2.依次填入下面句子横线处的词语,最恰当的一项是( ) (1 )虽然敌我众寡悬殊,但敌军时不时地我军,使我军义愤填膺。 (2)你胆子太大了,竟然如此妄为。 (3)没想到一向优秀的他,居然做出这种事情,真让人。 (4)电视剧《人民的名义》凭借的故事情节和细腻深刻的人性描摹赢得观众一致好评。A.挑衅恣意大失所望扣人心弦B.挑战随意大喜过望触目惊心 C.挑衅随意大失所望触目惊心D.挑战恣意大失所望扣人心弦 3.下列句子中,加线成语使用无误的一项是( ) A.不法分子利用微博、微信等平台实施诈骗,手段不断翻新,令人叹为观止,防不胜防。B.眼前的一切都被浓浓的大雾笼罩着,混沌一片,扑朔迷离,什么都看不清。 C.对于作文中出现错字和病句,很多同学不以为然,认为这些问题不必太较真。 D.传统的古筝乐被分为南北两派,现一般分为九派,其曲目及演奏方法各有千秋。 4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( ) 在中国民间,最深广的文化,莫过于“年文化”了。中国人过年,与农业关系较大。____;____;____。____。____;____。年,实际是一种努力生活化的理想,一种努力理想化的生活。 ①所以,对于中国人来说,过年是非要强化不可的了 ②这生活与迷人的理想混合在一起,便有了年的意味 ③年在农闲时,便有大把的日子可以折腾 ④一切好吃好穿好玩以及好的想法,都要放在过年上 ⑤在过年的日子里,生活被理想化了,理想也被生活化了 ⑥年又在四季之始,生活的热望熊熊燃起 A.②⑤④③⑥①B.⑤③④②⑥①C.③⑥①④⑤②D.①④③②⑥⑤ 5.班上举办“民风民俗知多少”知识竞赛,为此,语文课代表收集了四首诗,各涉及了我们民族的一个传统节日。如果按时间顺序依次排列,你认为正确的一项是( ) ①中庭地白树柄鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家? ②千门开锁万灯明,正月中旬动帝京。三百内人连袖舞,一时天上著词声。 ③清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。 ④银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。 A.③①②④B.①③④②C.②③④①D.②③①④

《春》一课时 【学习目标】 1.准确流畅地朗读诗歌,在朗读中体会作者的思想情感。 2.从语言、意象、内涵等方面学习鉴赏诗歌。 【学习重难点】 从语言、意象、内涵等方面学习鉴赏诗歌。 【学习方法】 朗读、自主、合作、探究 【知识链接】 1.知人论世 穆旦(1918—1977),原名查良铮,著名爱国主义诗人、翻译家。出生于天津,祖籍浙江省海宁市。曾用笔名梁真,与著名作家金庸(查良镛)为同族的叔伯兄弟,皆属“良”字辈。20世纪80年代之后,许多现代文学专家推其为现代诗歌第一人。穆旦于20世纪40年代出版了《探险者》、《穆旦诗集》(1939~1945)、《旗》三部诗集,将西欧现代主义和中国传统诗歌结合起来,诗风富于象征寓意和心灵思辨,是“九叶诗派”的代表诗人。1941年12月穆旦所作的《赞美》入选人民教育出版社版本语文教科书。 2.九叶诗派 中国新诗派,是抗战后期和解放战争时期的一个具有现代主义倾向的诗歌流派。主要成员有辛笛、穆旦、陈敬容、杜运燮等九人。主要刊物有《诗创造》《中国新诗》。 它们强调反映现实与挖掘内心的统一,诗作视野开阔,具有强烈的时代感、历史感和现实精神。在艺术上,他们自觉追求现实主义与现代派的结合,注重在诗歌里营造新颖奇特的意象和境界。他们承接了中国新诗现代主义的传统,为新诗的发展做出了贡献。 【诗歌赏析】 一、初读:疏通诗意 1. 给下列划线字标注读音。 摇曳(yè)蛊惑(gǔ) 2. 学生自由诵读,体会朗读时应把握的感情。 3. 学生推荐朗读,其他同学提出诵读建议。 4. 学生齐读诗歌。 二、精读:整体把握 1. 作者写春用了哪些意象?写出了春的什么特点? 提示:草、花朵、暖风、你。表现了大自然的勃勃生机和美丽生动。 2.这首诗的两个诗节之间有什么关系?第一、二节之间是怎么衔接的?

故都的秋 【学习目标】 1、知识目标: ⑴了解郁达夫的思想和创作风格。 ⑵学习以情驭景、以景显情的艺术手法。 ⑶品味文章明白晓畅、精到细腻的语言。 2、能力目标: ⑴培养朗读感悟、品味揣摩语言的能力。 ⑵理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。体味诗意秋景图,把握散文“形”与“神”的辩证关系。 3、情感目标: 领悟作者流露在文中的主观情感,能理解作者在文中寻求的清静又略带悲凉的思想感情。 【学习重点】 1、品味文章明白晓畅、精到细腻语言。 2、学习以情驭景、以景显情的艺术手法。 3、理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。 【学习难点】 1、加强朗读,提高语言鉴赏能力及掌握运用语言表达的一些技巧。 2、体会作者对故都的秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、伤感之音。 【学法指导】 1、朗读法 2、提问法 3、合作探究法 4、多媒体 【学习课时】5课时 第一课时 【预习导学】 一、知识链接 1、走进作者 郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名的小说家、散文家、诗人。出身于一个知识分子家庭。从小熟读唐诗宋词和小说杂剧。曾赴日本留学,1921年6月,郁达夫和郭沫若、成仿吾等人组织成立创造社。1921年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大的影响。先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年3月参与发起成立“左联”。抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊岛坚持抗战。1945年9月被日本宪兵杀害。 郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。 夏衍先生曾说“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。”郁达夫在文学

《故都的秋》导学案(一) 编写人:审核人:审批人:时间:编号:40 班级:姓名: 学习目标: 1、领悟作者在文中流露出来的主观感情,学习本文以情驭景、借景抒情的写法。 2、体会作者笔下秋的意境,品味课文中精到细腻的语言。 3、培养有感情地朗读课文的能力、语言鉴赏能力及掌握运用语言表达的一些技巧。 教学重点、难点: 1、加强朗读,提高语言鉴赏能力及掌握运用语言表达的一些技巧。 2、体会作者对故都的秋的赞美之情以及文中流露出的悲凉、伤感之音。 课时安排: 两课时 一、课前准备 1、了解作家作品及写作背景(见新学案P10) 2、回顾学过的有关“秋”的诗句,体会其感情基调 a 王维空山新雨后,。 b 杜甫无边路木萧萧下,。 c 柳永多情自古伤离别,。 d 王勃落霞与孤鹜齐飞,。 e 毛泽东看万山红遍,。 二、自读课文,注意下列划线字的读音 混混沌沌()( ) 潭柘寺()槐树()扫帚()落蕊() 一椽破屋()廿四桥()蟋蟀()( ) 嘶叫()房檩() 平平仄仄()譬如()颓废()鲈鱼() 五、朗读课文,整体感知 1,理解题目。 “故都”两字指明,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字 确定,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。 “故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢?

3、郁达夫先生对于故都的秋,是一种怎样的感情?你这样认为的理由是什么?请从文中找到能表达作者情感的句子来朗读一下。 来得静,却特别地来得清,北国的秋,可是啊,无论什么地方的秋天总是好的;秋天,明确:来得悲凉。这“清、静、悲凉”便是故都北平的秋在作者意念之上的总投影,它构成了文章的基调和底色。2、找出文章的文眼是哪一句?。可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉 四、段落分层:思考写了哪些秋景,这些景物的共同特点是什么? 一(1 --- 2 ):抒发感受,向往故都之秋 1秋晨院落 故2秋槐落蕊 都二( 3 -----12 ) 3 秋蝉残声==>特点:清,静,悲凉 的 4 秋雨话凉 5秋日胜果 三(13----- 14 ):总结全文,眷恋故都之秋 鉴赏思考五、的牵牛花视为最次?”、作者为何将“淡红色1的暖色调不符合作者悲凉的心境。”点拨:因为“红 、枣子熟了不也是红的吗?作者又为何喜欢呢?2点拨:作者欣赏的是“全盛时期”的秋(“七、八月之交”),这时的枣是“淡绿微 3、雨后话秋有一句,“唉,天可真凉了”,作者写“了”字念得很高,拖得很长,是出于什么目的? 点拨:目的在于渲染“清、静、悲凉”的气氛。“了”字音抬得高,拖得长,好比是对着无边的大森林呼唤,呼唤的越响,回荡得越远,森林越发显得空寂,色调依然同作者的心境吻合。4、读最后两个自然段,思考下列问题: (1)、作者认为南国的秋与北国的秋的最大的区别在哪个方面?请用一个字来概括,再总结。答:味。北国的秋——清、静、悲凉 南国的秋——慢、润、淡 (2)、为了说明上述区别,作者运用了什么修辞手法 答:比喻。作者用了四组对比来形象地比喻南北秋之味的不同。 本体——南国的秋与北国的秋 喻体------黄酒与白干稀饭与馍馍鲈鱼与大蟹黄犬与骆驼 六、拓展延伸 1、对比刘禹锡《秋词》,回答问题 秋词 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 《秋词》中表达了诗人的什么心境。用什么手法表现的?①问: (豁达乐观的心境,运用对比)