特征方程特征根法求解数列通项公式 一:A(n+1)=pAn+q, p,q为常数. (1)通常设:A(n+1)-λ=p(An-λ), 则λ=q/(1-p). (2)此处如果用特征根法: 特征方程为:x=px+q,其根为x=q/(1-p) 注意:若用特征根法,λ的系数要是-1 例一:A(n+1)=2An+1 , 其中q=2,p=1,则 λ=1/(1-2)= -1那么 A(n+1)+1=2(An+1) 二:再来个有点意思的,三项之间的关系: A(n+2)=pA(n+1)+qAn,p,q为常数 (1)通常设:A(n+2)-mA(n+1)=k[pA(n+1)-mAn], 则m+k=p, mk=q (2)此处如果用特征根法: 特征方程是y×y=py+q(※) 注意: ①m n为(※)两根。 ②m n可以交换位置,但其结果或出现两种截然不同的数列形式,但同样都可以计算An,而且还会有意想不到的惊喜, ③m n交换位置后可以分别构造出两组An和A(n+1)的递推公式,这个时侯你会发现,这是一个关于An和A(n+1)的二元一次方程组,那么不就可以消去A(n+1),留下An,得了,An求出来了。 例二:A1=1,A2=1,A(n+2)= - 5A(n+1)+6An, 特征方程为:y×y= - 5y+6 那么,m=3,n=2,或者m=2,n=3 于是,A(n+2)-3A(n+1)=2[A(n+1)-3A] (1) A(n+2)-2A(n+1)=3[A(n+1)-2A] (2) 所以,A(n+1)-3A(n)= - 2 ^ n (3) A(n+1)-2A(n)= - 3 ^ (n-1) (4) you see 消元消去A(n+1),就是An勒 例三: 【斐波那挈数列通项公式的推导】斐波那契数列:0,1,1,2,3,5,8,13,21…… 如果设F(n)为该数列的第n项(n∈N+)。那么这句话可以写成如下形式: F(0) = 0,F(1)=F(2)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2) (n≥3) 显然这是一个线性递推数列。 通项公式的推导方法一:利用特征方程 线性递推数列的特征方程为: X^2=X+1 解得 X1=(1+√5)/2, X2=(1-√5)/2. 则F(n)=C1*X1^n + C2*X2^n ∵F(1)=F(2)=1 ∴C1*X1 + C2*X2 C1*X1^2 + C2*X2^2

最全的数列通项公式的求法 数列是高考中的重点内容之一,每年的高考题都会考察到,小题一般较易,大题一般较难。而作为给出数列的一种形式——通项公式,在求数列问题中尤其重要。本文给出了求数列通项公式的常用方法。 一、直接法 根据数列的特征,使用作差法等直接写出通项公式。 二、公式法 ①利用等差数列或等比数列的定义求通项 ②若已知数列的前n 项和n S 与n a 的关系,求数列{}n a 的通项n a 可用公式 ?? ?≥???????-=????????????????=-2 1 11n S S n S a n n n 求解. (注意:求完后一定要考虑合并通项) 例2.①已知数列{}n a 的前n 项和n S 满足1,)1(2≥-+=n a S n n n .求数列{}n a 的通项公式. ②已知数列{}n a 的前n 项和n S 满足2 1n S n n =+-,求数列{}n a 的通项公式. ③ 已知等比数列{}n a 的首项11=a ,公比10< 递推数列特征方程的来源与应用 递推是中学数学中一个非常重要的概念和方法,递推数列问题能力要求高,内在联系密切,蕴含着不少精妙的数学思想和数学方法。新教材将数列放在高一讲授,并明确给出“递推公式”的概念:如果已知数列{}n a 的第1项(或前几项),且任一项n a 与它的前一项1-n a (或前几项)间的关系可以用一个公式来表示,那么这个公式叫做数列的递推公式。有通项公式的数列只是少数,研究递推数列公式给出数列的方法可使我们研究数列的范围大大扩展。新大纲关于递推数列规定的教学目标是“了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前几项”,但从近几年来高考试题中常以递推数列或与其相关的问题作为能力型试题来看,这一目标是否恰当似乎值得探讨,笔者以为“根据递推公式写出数列的前几项”无论从思想方法还是从培养能力上来看,都不那么重要,重要的是学会如何去发现数列的递推关系,学会如何将递推关系转化为数列的通项公式的方法。本文以线性递推数列通项求法为例,谈谈这方面的认识。 关于一阶线性递推数列:),1(,11≠+==+c d ca a b a n n 其通项公式的求法一般采用如下的参数法[1],将递推数列转化为等比数列: 设t c ca a t a c t a n n n n )1(),(11-+=+=+++则 ,令d t c =-)1(,即1 -= c d t , 当1≠c 时可得 )1 (11-+=-++c d a c c d a n n 知数列???? ??-+1c d a n 是以c 为公比的等比数列, 11)1 (1--+=-+∴n n c c d a c d a 将b a =1代入并整理,得()1 1---+=-c d c b d bc a n n n 对于二阶线性递推数列,许多文章都采用特征方程法[2]: 设递推公式为,11-++=n n n qa pa a 其特征方程为02 2=--+=q px x q px x 即, 1、 若方程有两相异根A 、B ,则n n n B c A c a 21+= 2、 若方程有两等根,B A =则n n A nc c a )(21+= 第2章 控制系统的状态方程求解 要点: ① 线性定常状态方程的解 ② 状态转移矩阵的求法 ③ 离散系统状态方程的解 难点: ① 状态转移矩阵的求法 ② 非齐次状态方程的解 一 线性定常系统状态方程的解 1 齐次状态方程的解 考虑n 阶线性定常齐次方程 ? ? ?==0)0()()(x x t Ax t x & (2-1) 的解。 先复习标量微分方程的解。设标量微分方程为 ? ??==0)0(x x ax x & (2-2) 对式(2-2)取拉氏变换得 )()(0s aX X s sX =- 移项 0)()(x s X a s =- 则 a s x s X -= )( 取拉氏反变换,得 00 0!)()(x k at x e t x k k at ∑∞ === 标量微分方程可以认为是矩阵微分方程当n=1时的特征,因此矩阵微分方程的解与标量微分方程应具有形式的不变性,由此得如下定理: 定理2-1 n 阶线性定常齐次状态方程(2-1)的解为 00 0!)()(x k At x e t x k k At ∑∞ === (2-3) 式中,∑∞ ==0 !)(k k At k At e 推论2-1 n 阶线性定常齐次状态方程 ???==00 )()()(x t x t Ax t x & (2-4) 的解为 0)(0 )(x e t x t t A -= (2-5) 齐次状态方程解的物理意义是)(0 t t A e -将系统从初始时刻0t 的初始 状态0x 转移到t 时刻的状态)(t x 。故)(0 t t A e -又称为定常系统的状态转移 矩阵。 (状态转移矩阵有四种求法:即定义(矩阵指数定义)法、拉氏反变换法、特征向量法和凯来-哈密顿(Cayly-Hamilton )法) 从上面得到两个等式 ∑∞ ==0 !)(k k At k At e ])[(11---=A sI L e At 其中,第一式为矩阵指数定义式,第二式可为At e 的频域求法或拉氏反变换法 特征方程法 解递推关系中 通项公式 一、(一阶线性递推式)若已知数列}{n a 的项满足d ca a b a n n +==+11,,其中,1,0≠≠c c 求这个数列的通项公式。 采用数学归纳法可以求解这一问题,然而这样做太过繁琐,而且在猜想通项公式中容易出错,这里提出一种易于掌握的解法——特征方程法:针对问题中的递推关系式作出一个方程,d cx x +=称之为特征方程;借助这个特征方程的根快速求解通项公式.下面以定理形式进行阐述. 定理1:设上述递推关系式的特征方程的根为0x ,则当10a x =时,n a 为常数列,即0101,;x b a a x a a n n n +===时当,其中}{n b 是以c 为公比的等比数列,即01111,x a b c b b n n -==-. 证明:因为,1,0≠c 由特征方程得.10c d x -=作换元,0x a b n n -=则.)(110011n n n n n n cb x a c c cd ca c d d ca x a b =-=--=--+=-=-- 当10a x ≠时,01≠b ,数列}{n b 是以c 为公比的等比数列,故;11-=n n c b b 当10a x =时,01=b ,}{n b 为0数列,故.N ,1∈=n a a n (证毕) 下面列举两例,说说说说明定理1的应用. 例1.已知数列}{n a 满足:,4,N ,23 1 11=∈--=+a n a a n n 求.n a 解:作方程.2 3,2310-=--=x x x 则 当41=a 时,.2 1123,1101=+=≠a b x a 数列}{n b 是以3 1-为公比的等比数列.于是 .N ,)31(2112323,)31(211)31(1111∈-+-=+-=-=-=---n b a b b n n n n n n 例2.已知数列}{n a 满足递推关系:,N ,)32(1∈+=+n i a a n n 其中i 为虚数单位。当1a 取何值时,数列}{n a 是常数数列? 解:作方程,)32(i x x +=则.5360i x +-= 要使n a 为常数,即则必须.5 3601i x a +-== 二、(二阶线性递推式) 定理2:对于由递推公式n n n qa pa a +=++12,βα==21,a a 给出的数列{}n a ,方程 第三章 系统的分析——状态方程的解 §3-1线性连续定常齐次方程求解 一、齐次方程和状态转移矩阵的定义 1、齐次方程 状态方程的齐次方程部分反映系统自由运动的状况(即没有输入作用的状况),设系统的状态方程的齐次部分为: )()(t Ax t x =& 线性定常连续系统: Ax x =& 初始条件:00x x t == 2、状态转移矩阵的定义 齐次状态方程Ax x =&有两种常见解法:(1)幂级数法;(2)拉氏变换法。其解为 )0()(x e t x At ?=。其中At e 称为状态转移矩阵(或矩阵指数函数、矩阵指数),记为: At e t =)(φ。 若初始条件为)(0t x ,则状态转移矩阵记为:) (0 0)(t t A e t t -=-Φ 对于线性时变系统,状态转移矩阵写为),(0t t φ,它是时刻t ,t 0的函数。但它一般不能写成指数形式。 (1)幂级数法——直接求解 设Ax x =&的解是t 的向量幂级数 Λ ΛΛΛ+++++=k k t b t b t b b t x 2210)( 式中ΛΛ,,, ,,k b b b b 210都是n 维向量,是待定系数。则当0=t 时, 000b x x t === 为了求其余各系数,将)(t x 求导,并代入)()(t Ax t x =&,得: Λ ΛΛΛ&+++++=-1232132)(k k t kb t b t b b t x )(2210ΛΛΛΛ+++++=k k t b t b t b b A 上式对于所有的t 都成立,故而有: ????? ??????======00 3 230 21201!1!31312121b A k b b A Ab b b A Ab b Ab b K K M 且有:00x b = 故以上系数完全确定,所以有: Λ ΛΛΛ+++++=k k t b t b t b b t x 2210)( ΛΛ++++ +=k k t b A k t b A t Ab b 020200! 1 !21 )0()! 1!21(22x t A k t A At I k k ΛΛ+++++= 定义(矩阵指数或矩阵函数): ∑∞==+++++=022! 1!1!21K k k k k At t A k t A k t A At I e ΛΛ 则 )0()(x e t x At ?=。 (2)拉氏变换解法 将Ax x =&两端取拉氏变换,有 )()0()(s AX X s sX =- )0()()(X s X A sI =- )0()()(1X A sI s X ?-=- 拉氏反变换,有 )0(])[()(1 1x A sI L t x ?-=-- 用特征方程求数列的通项 一、递推数列特征方程的研究与探索 递推(迭代)是中学数学中一个非常重要的概念和方法,递推数列问题能力要求高,内在联系密切,蕴含着不少精妙的数学思想和方法。递推数列的特征方程是怎样来的? (一)、 若数列{}n a 满足),0(,11≠+==+c d ca a b a n n 其通项公式的求法一般采用如下的参数法,将递推数列转化为等比数列: 设t c ca a t a c t a n n n n )1(),(11-+=+=+++则 ,令d t c =-)1(,即1 -= c d t ,当1≠c 时可得 )1 (11-+=-+ +c d a c c d a n n ,知数列? ????? -+1c d a n 是以c 为公比的等比数列, 11)1 (1--+=-+ ∴n n c c d a c d a 将 b a =1代入并整理,得()1 1---+=-c d c b d bc a n n n . 故数列d ca a n n +=+1对应的特征 方程是:x=cx+d (二)、二阶线性递推数列,11-++=n n n qa pa a 仿上,用上述参数法我们来探求数列{}n n ta a ++1的特征:不妨设 )(11-++=+n n n n ta a s ta a ,则11 )(-++-=n n n sta a t s a , 令 ? ??==-q st p t s ( ※) (1)若方程组( ※)有两组不同的实数解),(),,(2211t s t s , 则)(11111-++=+n n n n a t a s a t a , )(12221-++=+n n n n a t a s a t a , 即{}n n a t a 11++、 {}n n a t a 21++分别是公比为1s 、2s 的等比数列,由等比数列通项公式可得 1 1 11211)(-++=+n n n s a t a a t a ①, 1 2 12221)(1-++=+n n n s a t a a t a ②, ∵,21t t ≠由上两式①+②消去1+n a 可得 ()()() n n n s t t s a t a s t t s a t a a 22121221211112..-+--+= . (2)若方程组( ※)有两组相等的解???==21 2 1t t s s ,易证此时11s t -=,则 ())(2112 111111---++=+=+n n n n n n a t a s a t a s a t a 解决传递函数中零点的几个疑问 传递函数有开环传递函数和闭环传递函数,同样,零点有开环零点和闭环零点。 他们有什么不同,又各自起到什么作用呢? 完全书本上的理论:闭环零点是系统闭环传递函数中分子多项式方程的根。闭环零点由前向通道的零点和反馈通道的极点构成。对于单位反馈系统,闭环零点就是开环零点。 这个从系统结构上是可以推导出来的结论。 一想到零点,我们会想到比例微分环节,那么这个比例微分环节,放在前向通道和反馈通道,作用上会有什么不同吗? 谈到零点,我们最先想到的是微分环节,事实上,单纯的 微分环节是不存在的。对一个信号取微分,也就是相当取这个信号的变化率。一个脉冲信号,上升沿变化率近似于无穷大,而运放的输出能量是有限的。 能产生零点的基本环节有比例微分环节PD,比例积分环节PI。 先来看,在一个传递函数的分子中,加入一个零点,而分母不变,会有什么影响呢? 以欠阻尼二阶系统 G=4/(s^2+2*s+4)(阻尼比=0.5)为例,与另一个系统G=4(s+1)/(s^2+2*s+4)的单位阶跃响应比较。 绿色是加入零点的,蓝色是没有零点的。 从这个例子,我们可以得到一个很简单的结论:传递函数分母不变,分子中串入零点,瞬态响应变快,超调量增加。 举个例子,还是以传递函数G=4/(s^2+2*s+4)(阻尼比 =0.5)作为控制对象,采用比例微分环节(1+0.5*s)去控制它。 而根据比例微分环节加入整个系统的位置不同,可以分为两种:一种是放在前向通道,一种是放在反馈通道。 下面以采用这两种校正方式后的单位阶跃响应,来看看它们有什么不同~ (1)、将校正环节串入系统的前向传递通道(绿色):sys=tf([4],[1,2,0]);sys2=tf([0.5,1],[1]); sys3=series(sys2,sys),sys4=feedback(sys3,1); step(sys4);hold on; (2)、将校正环节作为系统的反馈通道(蓝色): sys=tf([4],[1,2,0]);sys2=tf([0.5,1],[1]); sys3=feedback(sys,sys2);step(sys3);(3)、原系统的单位反馈(红色):sys0=tf([4],[1,2,4]);step(sys0); 2-1 试求出图P2-1中各电路的传递函数。 图P2-1 2-2 试求出图P2-2中各有源网络的传递函数。 图P2-2 2-3 求图P2-3所示各机械运动系统的传递函数。 (1)求图(a )的 ()()?=s X s X r c (2)求图(b )的() () ?=s X s X r c (3)求图(c )的 ()()?12=s X s X (4)求图(d )的 ()() ?1=s F s X 图P2-3 2-4 图P2-4所示为一齿轮传动机构。设此机构无间隙、无变形,求折算到传动轴上的等效转动惯量、等效粘性摩擦系数和()()() s M s s W 2θ= 。 图P2-4 图P2-5 2-5 图P2-5所示为一磁场控制的直流电动机。设工作时电枢电流不变,控制电压加在励磁绕组上,输出为电机角位移,求传递函数()()() s u s s W r θ=。 2-6 图P2-6所示为一用作放大器的直流发电机,原电机以恒定转速运行。试确定传递函数 () () ()s W s U s U r c =,设不计发电机的电枢电感和电阻。 图P2-6 2-7 已知一系统由如下方程组组成,试绘制系统方框图,并求出闭环传递函数。 ()()()()()()[]()s X s W s W s W s W s X s X c r 87111--= ()()()()()[]s X s W s X s W s X 36122-= ()()()()[]()s W s W s X s X s X c 3523-= ()()()s X s W s X c 34= 2-8 试分别化简图P2-7和图P2-8所示的结构图,并求出相应的传递函数。 一个反馈控制系统在工作过程中,一般会受到两类信号的作用,统称外作用。 一类是有用信号或称输入信号、给定值、指令等,用)(t r 表示。通常)(t r 是加在控制系统的输入端,也就是系统的输入端;另一类则是扰动,或称干扰)(t n ,而干扰 )(t n ,可以出现在系统的任何位置,但通常,最主要的干扰信号是作用在被控对象 上的扰动,例如电动机的负载扰动等。 一、系统的开环传递函数 系统反馈量与误差信号的比值,称为闭环系统的开环传递函数, 二、系统的闭环传递函数 1、输入信号)(s R 作用下的闭环传递函数 令0)(=s D ,这时图1可简化成图2(a)。输出)(s C 对输入)(s R 之间的传递函数,称输入作用下的闭环传递函数,简称闭环传递函数,用)(s Φ表示。 而输出的拉氏变换式为 2、干扰)(s D 作用下的闭环传递函数 同样,令0)(=s R ,结构图1可简化为图3(a)。 以)(s D 作为输入,)(s C 为在扰动作用下的输出,它们之间的传递函数,用)(s n Φ表示,称为扰动作用下的闭环传递函数,简称干扰传递函数。 系统在扰动作用下所引起的输出为 三、系统的误差传递函数 系统的误差信号为)(s E ,误差传递函数也分为给定信号作用下的误差传递函数和扰动信号作用下的传递函数。前者表征系统输出跟随输入信号的能力,后者反映系统抗扰动的能力。 1、输入信号)(s R 作用下的误差传递函数 为了分析系统信号的变化规律,寻求偏差信号与输入之间的关系,将结构图简化为如图2)(b 。列写出输入)(s R 与输出)(s ε之间的传递函数,称为控制作用下偏差传递函数。用表示。 )()()()()() ()()(2 1s H s G s H s G s G s E s B s G K ===)()()(21s G s G s G =)()(1) ()()()(1)()()()()(2121s H s G s G s H s G s G s G s G s R s C s += +== Φ)() ()()(1)()()(2121s R s H s G s G s G s G s C +=) ()(1)()()()(1)()() ()(2212s H s G s G s H s G s G s G s N s C s n += +== Φ) () ()()(1) ()(212s N s H s G s G s G s C += ) ()()(s R s s εΦε= 特征方程法求解递推关系中的数列通项 当f(x)二X 时,x 的取值称为不动点,不动点是我们在竞赛中解决递推式的基本方法。 aa n ■ b 人 ax ■ b 2 典型例子:a n 1 - 令 x ,即 ex ? (d -a)x —b = 0 ca n +d cx + d 令此方程的两个根为 x , , x 2 1 (1)若x , = x 2,则有 a n^ _x 1 a n — X , a - — X , a — ex , ⑵若X i=X 2,则有—— -=q — -(其中q —) a n 半 一 x 2 a n —X 2 a ~ cx 2 —2x +3 例题1:设f(x)= 2x —7 (i)求函数y = f (x)的不动点;(2 )对(i)中的二个不动点a,b (a ::- b),求使 f (x) _ a = k x _ a 恒成立 f(x)-b x —b 的常数k 的值; 2X 3 ⑶对由a — =1,a n = f (a n 丄)(n_2)定义的数列{a n },求其通项公式a n 。f(x)= 2x —7 解析:⑴设函数f (x)的不动点为x 0,则X o 2X0 3 2x o -7 -2x 3 1 1 / 1、 1 X (x ) x — ⑵由 2X-7 2 2 U 2 -2x+3 3 8x+24 -8(x-3) 8 x -3 2x -7 可知使f (x) -a _k x _a 恒成立的常数 f (x) -b x -b a n 1 31 3(1厂-〕 —2=2 .(丄严,则a 二吐 2 a n -3 4 8 n 「3(—严 4 W a +4 例2?已知数列{a n }满足性质:对于n ?N,a n1 n ,且a^3,求{a n }的通项公式. 2 a n 3 1 P (其中P ) a n - x ! a d 1 解得x 0 或x 0 =3 2 1 + 丄 ,2 k 。(3)由⑵可知an 2 J an 」2,所以数列 8 a 8 a 丄 (3) -为公比的等比数列。则 8 求解系统的状态方程 一、实验设备 PC计算机,MATLAB软件,控制理论实验台 二、实验目的 (1)掌握状态转移矩阵的概念。学会用MATLAB求解状态转移矩阵 (2)学习系统齐次、非齐次状态方程求解的方法,计算矩阵指数,求状态响应; (3)通过编程、上机调试,掌握求解系统状态方程的方法,学会绘制输出响应和状态响应曲线; (4)掌握利用MATLAB导出连续状态空间模型的离散化模型的方法。 三、实验原理及相关基础 (1)参考教材P99~101“3.8利用MATLAB求解系统的状态方程” (2)MATLAB现代控制理论仿真实验基础 (3)控制理论实验台使用指导 四、实验内容 (1)求下列系统矩阵A对应的状态转移矩阵 (a) (b) 代码: syms lambda A=[lambda 0 0;0 lambda 0;0 0 lambda];syms t;f=expm(A*t) (c) 代码: syms t;syms lambda;A=[lambda 0 0 0;0 lambda 1 0;0 0 lambda 1;0 0 0 lambda];f=expm(A*t) (2) 已知系统 a) 用MATLAB求状态方程的解析解。选择时间向量t,绘制系统的状态响应曲线。观察并记录这些曲线。 (1) 代码: A=[0 1; -2 -3]; B=[3;0]; C=[1 1]; D=[0]; u=1; syms t; f=expm(A*t);%状态转移矩阵 x0=0; s1=f*B*u; s2=int(s1,t,0,t)%状态方程解析解 状态曲线: (2)A=[0 1;-2 -3]; syms t; f=expm(A*t); X0=[1;0]; t=[0:0.5:10]; for i=1:length(t); g(i)=double(subs(f(1),t(i))); end plot(t,g) 特征根法在求递推数列通项中的运用 各种数列问题在很多情形下,就是对数列通项公式的求解。特别是在一些综合性比较强的数列问题中,数列通项公式的求解问题往往是解决数列难题的瓶颈。如: (08年广东高考)设p 、q 为实数,α、β是方程x 2-px+q=0的两个实数根,数列{x n }满足x 1=p,x 2=p 2-q,x n =px n-1-qx n-2(n=3,4,5……) 1)…………… 2)求数列{x n }的通项公式。 3)若1=p ,4 1 = q ,求数列{x n }的前n 项的和s n (09年江西高考)各项均为正数的数列{}n a 中 都有的正整数且对满足q p n m q p n m b b a a ,,,,,11+=+==,=+++)1)(1(m n m n a a a a ) 1)(1(q p q p a a a a +++, 1)当时,求通项5 4 ,21== b a n a 。 像上述两道题,如果不能顺利求出数列的通项公式,就不能继续做后面的题,想得高分就难,对于那些有可能上重点大学的绩优学生来说重点大学之梦就可能是两个字——遗憾。本文就一、两种题型进行探讨,重点强调求解数列通项公式的方法之一——特征根法的运用,希望能对部分同学有帮助。 类型一、递推公式为n n n qa pa a +=++12(其中p ,q 均为非零常数)。 先把原递推公式转化为)(112112n n n n a x a x a x a -=-+++,其中21,x x 满足 ?? ?-==+q x x p x x 2121,显然21,x x 是方程02=--q px x 的两个非零根。 实验报告 实验名称利用 MATLAB 求解系统的状态方程 系统的能控性、能观测性分析 系专业班 姓名学号授课老师 预定时间2014-5-28实验时间实验台号14 一、目的要求 掌握状态转移矩阵的概念。学会用 MATLAB求解状态转移矩阵。 掌握求解系统状态方程的方法,学会绘制状态响应曲线; 掌握线性系统状态方程解的结构。学会用 MATLAB 求解线性定常系统的状态响应和输出响应,并绘制相应曲线。 掌握能控性和能观测性的概念。学会用 MATLAB 判断能控性和能观测性。 掌握系统的结构分解。学会用 MATLAB 进行结构分解。 掌握最小实现的概念。学会用 MATLAB 求最小实现。 二、原理简述 线性定常连续系统的状态转移矩阵为。 函数 step( ) 可直接求取线性连续系统的单位阶跃响应。 函数 impulse( ) 可直接求取线性系统的单位脉冲响应。 函数 lsim( ) 可直接求取线性系统在任意输入信号作用下的响应。 函数 initial( ) 可求解系统的零输入响应。 n 阶线性定常连续或离散系统状态完全能控的充分必要条件是:能控性 的秩为 n。 线性定常连续或离散系统输出能控的充分必要条件是:矩阵 的秩为m。 n 阶线性定常连续或离散系统状态完全能观测的充分必要条件是:能观测性矩阵 的秩为 n。 三、仪器设备 PC 计算机,MATLAB 软件 四、内容步骤 题2.1 A=[0 1;-2 -3];B=[3;0];C=[1 1];D=0; G=ss(A,B,C,D); t=0.5; p=expm(A*t) u1=0;x10=[1;-1]; [y1o,t,x1o]=initial(G,x10,t) t2=0:0.5:10;x20=[0;0];u2=ones(size(t2)); [y2,t2,x2]=lsim(G,u2,t2); plot(t2,x2,':',t2,y2,'-') 第三章控制系统状态方程求解 3-1 线性连续定常齐次方程求解 所谓齐次方程解,也就是系统的自由解,是系统在没有控制输入的情况下,由系统的初始状态引起的自由运动,其状态方程为: ………………………………………………………(3 -1) 上式中,X是n×1维的状态向量,A是n×n的常数矩阵。 我们知道,标量定常微分方程的解为: ………………(3 -2) 与(3-2)式类似,我们假设(3-1)的解X(t)为时间t的幂级数形式,即: ………………………………(3 -3) 其中为与X(t)同维的矢量。 将(3-3)两边对t求导,并代入(3-1)式,得: 上式对任意时间t都应该成立,所以变量t的各阶幂的系数都应该相等,即: 即: ……………………………………………(3-4) 将系统初始条件代入(3-3),可得。代入(3-4)式可得: (3) 5) 代入(3-3)式可得(3-1)式的解为: (3) 6) 我们记: (3) 7) 其中为一矩阵指数函数,它是一个n×n的方阵。所以(3-6)变为: (3) 8) 当(3-1)式给定的是时刻的状态值时,不难证明: (3) 9) 从(3-9)可看出,形式上是一个矩阵指数函数,且也是一个各元素随时间t变化的n×n矩阵。但本质上,它的作用是将时刻的系统状态矢量转移到t时刻的状态矢量,也就是说它起到了系统状态转移的作用,所以我们称之为状态转移矩阵(The State Transition Matrix),并记: (3) 10) 所以: 【例3-1】已知,求解:根据(3-7)式, 3-2 的性质及其求法 性质1: 【证】根据的定义式(3-7), 【证毕】 性质2:① ② 数列{a(n)},设递推公式为a(n+2)=p*a(n+1)+q*a(n),则其特征方程为 x^2-px-q=0 . 若方程有两相异根A、B,则a(n)=c*A^n+d*B^n (c、d可由初始条件确定,下同) 若方程有两等根A=B,则a(n)=(c+nd)*A^n 以上部分内容的证明过程: 设r、s 使a(n+2)-r*a(n+1)=s[a(n+1)-r*a(n)] 所以a(n+2)=(s+r)*a(n+1)-sr*a(n) 即,s+r=p,sr=-q,由韦达定理可知,r、s 就是一元二次方程x^2-px-q=0 的两根,也就是刚才说的特征根。 然后进一步证明那个通项公式: 如果r=s,那么数列{a(n+1)-r*a(n)} 是以a(2)-r*a(1) 为首项、r 为公比的等比数列,根据等比数列的性质可知:a(n+1)-r*a(n) = [a(2)-r*a(1)]*r^(n-1), 两边同时除以r^(n+1),得到a(n+1)/r^(n+1)-a(n)/r^n = a(2)/r^2-a(1)/r 等号右边的是个常数,说明数列{a(n)/r^n} 是个等差数列。显然等号右边那个就是公差,首项也比较明显,这里不重复了。根据等差数列性质:a(n)/r^n = a(1)/r + (n-1)*[a(2)/r^2-a(1)/r] 整理一下,并设a(2)/r^2-a(1)/r = d ,再设2a(1)/r-a(2)/r^2 = c ,然后把那个r 用A 来代,就可以得到a(n)=(c+nd)*A^n 了。 至于那个方程有两个不等的实根的情况,证明起来原理基本一致,就是略微繁琐一点,这里就不多说了,lz自己试试,当成数列练习把~~ 如果r不等于s,那么可得,a(n+2)-r*a(n+1)=s[a(n+1)-r*a(n)] (1) a(n+2)-s*a(n+1)=r[a(n+1)-s*a(n)] (2) (1) 公式,[a(n+2)-r*a(n+1)]/[a(n+1)-r*a(n)]=s,换元得b(n+1)/b(n)=s等比数列, 则有b(n)=a(n+1)-r*a(n)= [a(2)-r*a(1) ]s^(n-1) (3) (2) 公式,[a(n+2)-s*a(n+1)]/[a(n+1)-s*a(n)]=r等比数列, 则有a(n+1)-s*a(n)= [a(2)-s*a(1) ]r^(n-1) (4) (3)-(4)可得,(s-r) a(n)= [a(2)-r*a(1) ]s^(n-1)- [a(2)-s*a(1) ]r^(n-1) a (n)= ([a(2)-r*a(1) ]/[s(s-r)])*s^n-([a(2)-s*a(1) ] /[r(s-r)])* /[s(s-r)] *r^n a(n)=a*s^n+b*r^n 若方程有两相异根A、B,则a(n)=c*A^n+d*B^n (c、d可由初始条件确定,下同) 若方程有两等根A=B,则a(n)=(c+nd)*A^n 一.取TD=0,T1=∞,KP=1~5,则PID 控制器的传递函数为: Gc (S )=1~5(TD=0,T1=∞,KP=1~5) 求系统的闭环传递函数的MATLAB 程序如下: 【1】Gc (S )=1 >> n1=[1];d1=[0.017 1];s1=tf(n1,d1); >> n2=[1];d2=[0.076 0];s2=tf(n2,d2); >> sys1=feedback(s1*s2,1) Transfer function: 1 -------------------------- 0.001292 s^2 + 0.076 s + 1 >> n3=[0 44];d3=[0.00167 1];s3=tf(n3,d3); >> n4=[1];d4=0.0612;s4=tf(n4,d4); >> sys=feedback(sys1*s3,s4) Transfer function: 2.693 --------------------------------------------------- 1.32e-007 s^3 + 8.684e-005 s^2 + 0.004753 s + 44.06 = 2.693/0.0012s^3+0.0585s^2+0.004753s+44.06 >>num1=[0 0 2.693]; >>den1=[0.0012 0.0585 0.004753 44.06]; >>step(num1,den1,0.60) 00.10.20.30.40.50.6 -200 -150-100-50050100 150200 250Step Response Time (sec) A m p l i t u d e 特征根法求数列的递推公式 一、形如21(,n n n a pa qa p q ++=+是常数)的数列 形如112221,,(,n n n a m a m a pa qa p q ++===+是常数)的二阶递推数列都可用特征根法求得通项n a ,其特征方程为2x px q =+…① 若①有二异根,αβ,则可令1212(,n n n a c c c c αβ=+是待定常数) 若①有二重根αβ=,则可令1212()(,n n a c nc c c α=+是待定常数) 再利用1122,,a m a m ==可求得12,c c ,进而求得n a 例1 已知数列{}n a 满足*12212,3,32()n n n a a a a a n N ++===-∈,求数列{}n a 的通项n a 解:其特征方程为232x x =-,解得121,2x x ==,令1212n n n a c c =?+?, 由1122122243a c c a c c =+=??=+=?,得121 12 c c =???=??, 112n n a -∴=+ 例2已知数列{}n a 满足*12211,2,44()n n n a a a a a n N ++===-∈,求数列{}n a 的通项n a 解:其特征方程为2 441x x =-,解得1212x x ==,令()1212n n a c nc ?? =+ ??? , 由1122121()121(2)2 4 a c c a c c ? =+?=????=+?=??,得1246c c =-??=?, 1322n n n a --∴= 二、形如1n n n Aa B a Ca D ++= +的数列 对于数列1n n n Aa B a Ca D ++= +,*1,(,,,a m n N A B C D =∈是常数且0,0C AD BC ≠-≠) 其特征方程为Ax B x Cx D += +,变形为2()0Cx D A x B +--=…② 若②有二异根,αβ,则可令11n n n n a a c a a αα ββ ++--=?--(其中c 是待定常数),代入12,a a 的 值可求得c 值。 特征方程法求解递推关系中的数列通项 当 ()f x x =时,x 的取值称为不动点,不动点是我们在竞赛中解决递推式的基本方法。 典型例子:1 n n n aa b a ca d ++= + 令 ax b x cx d +=+,即2 ()0cx d a x b +--= , 令此方程的两个根为12,x x , (1)若12x x =,则有 111 11 n n p a x a x +=+-- (其中2c p a d = +) (2)若12x x ≠,则有 111 122n n n n a x a x q a x a x ++--=-- (其中12 a cx q a cx -= -) 例题1:设 23 ()27 x f x x -+= -, (1)求函数()y f x =的不动点; (2)对(1)中的二个不动点,()a b a b <,求使 ()()f x a x a k f x b x b --=--恒成立的常数k 的值; (3)对由111,()n n a a f a -==(2)n ≥定义的数列{}n a ,求其通项公式n a 。23 ()27 x f x x -+= - 解析:(1)设函数 ()f x 的不动点为0x ,则00023 27 x x x -+= - 解得012 x =-或03x = (2)由231111 ()127 2222238248(3)83327 x x x x x x x x x x -++---++-===?-++----- 可知使 ()()f x a x a k f x b x b --=--恒成立的常数18k =。(3)由(2)可知1111 122383 n n n n a a a a --++=?--,所以数列 123n n a a ? ?+????-???? 是以34-为首项,18为公比的等比数列。则 11312()348n n n a a -+=-?-,则11 911 ()482311() 48 n n n a ---=+ 例2.已知数列}{n a 满足性质:对于1 4 N,,23 n n n a n a a ++∈= + 且,31=a 求}{n a 的通项公式. 解:依定理作特征方程,3 24 ++= x x x 变形得,04222=-+x x 其根为.2,121-==λλ故特征方程有两个相异的 根,则有 数列 {a(n)},设递推公式为 a(n+2)=p*a(n+1)+q*a(n),则其特征方程为 x^2-px-q=0 . 若方程有两相异根 A、B,则 a(n)=c*A^n+d*B^n (c、d可由初始条件确定,下同) 若方程有两等根 A=B,则 a(n)=(c+nd)*A^n 以上部分内容的证明过程: 设 r、s 使 a(n+2)-r*a(n+1)=s[a(n+1)-r*a(n)] 所以 a(n+2)=(s+r)*a(n+1)-sr*a(n) 即,s+r=p,sr=-q,由韦达定理可知,r、s 就是一元二次方程 x^2-px-q=0 的两根,也就是刚才说的特征根。 然后进一步证明那个通项公式: 如果r=s,那么数列{a(n+1)-r*a(n)} 是以 a(2)-r*a(1) 为首项、r 为公比的等比数列,根据等比数列的性质可知:a(n+1)-r*a(n) = [a(2)-r*a(1)]*r^(n-1),两边同时除以r^(n+1),得到 a(n+1)/r^(n+1)-a(n)/r^n = a(2)/r^2-a(1)/r 等号右边的是个常数,说明数列{a(n)/r^n} 是个等差数列。显然等号右边那个就是公差,首项也比较明显,这里不重复了。根据等差数列性质:a(n)/r^n = a(1)/r + (n-1)*[a(2)/r^2-a(1)/r] 整理一下,并设 a(2)/r^2-a(1)/r = d ,再设 2a(1)/r-a(2)/r^2 = c ,然后把那个 r 用 A 来代,就可以得到 a(n)=(c+nd)*A^n 了。 至于那个方程有两个不等的实根的情况,证明起来原理基本一致,就是略微繁琐一点,这里就不多说了,lz自己试试,当成数列练习把~~ 如果r不等于s,那么可得,a(n+2)-r*a(n+1)=s[a(n+1)-r*a(n)] (1) a(n+2)-s*a(n+1)=r[a(n+1)-s*a(n)] (2) (1)公式,[a(n+2)-r*a(n+1)]/[a(n+1)-r*a(n)]=s,换元得b(n+1)/b(n)=s等比 数列,则有b(n)=a(n+1)-r*a(n)= [a(2)-r*a(1) ]s^(n-1) (3) (2)公式,[a(n+2)-s*a(n+1)]/[a(n+1)-s*a(n)]=r等比数列, 则有a(n+1)-s*a(n)= [a(2)-s*a(1) ]r^(n-1) (4) (3)-(4)可得,(s-r) a(n)= [a(2)-r*a(1) ]s^(n-1)- [a(2)-s*a(1) ]r^(n-1) a (n)= ([a(2)-r*a(1) ]/[s(s-r)])*s^n-([a(2)-s*a(1) ] /[r(s-r)])* /[s(s-r)] *r^n a(n)=a*s^n+b*r^n 若方程有两相异根 A、B,则 a(n)=c*A^n+d*B^n (c、d可由初始条件确定,下同)数列的特征方程

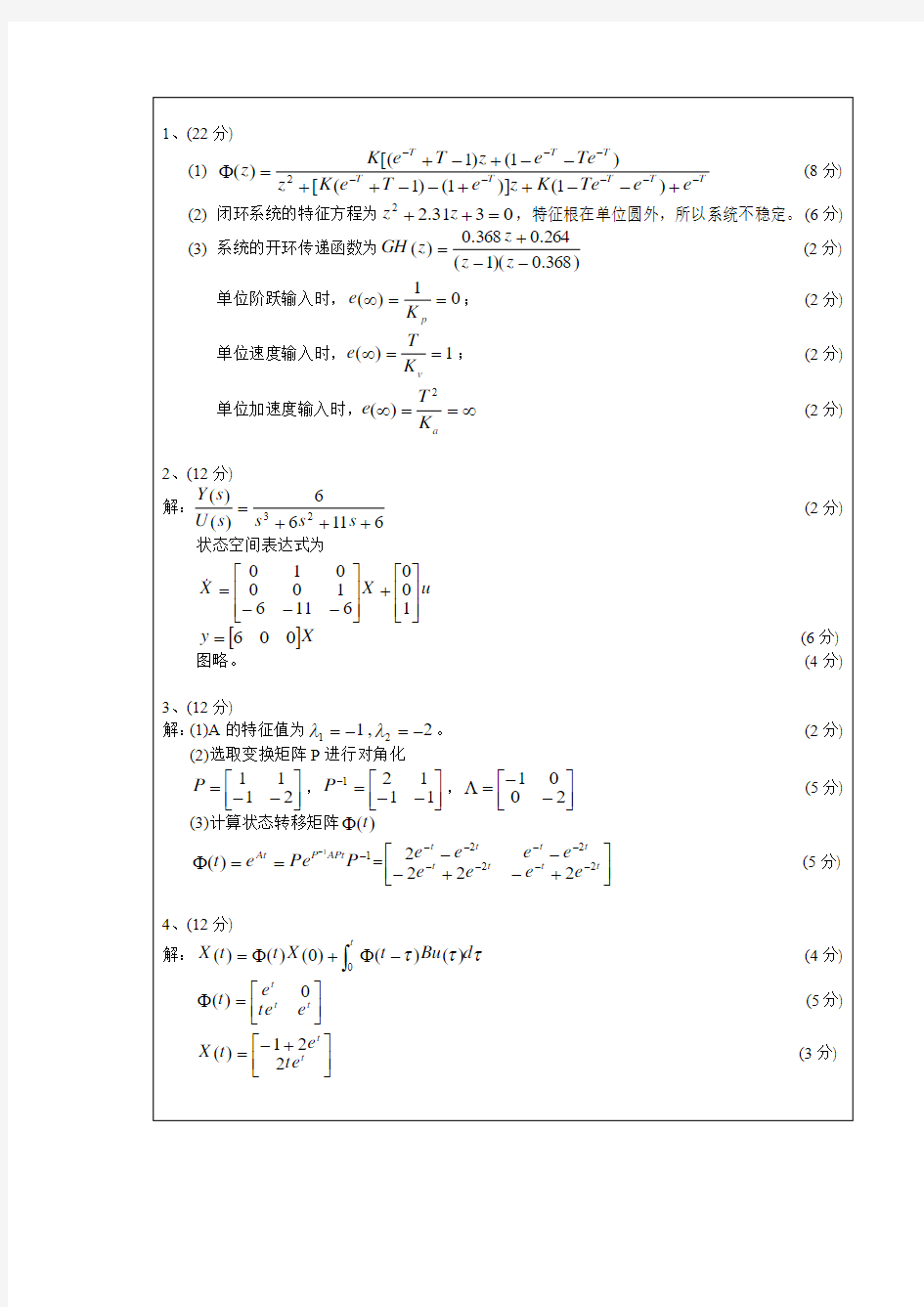

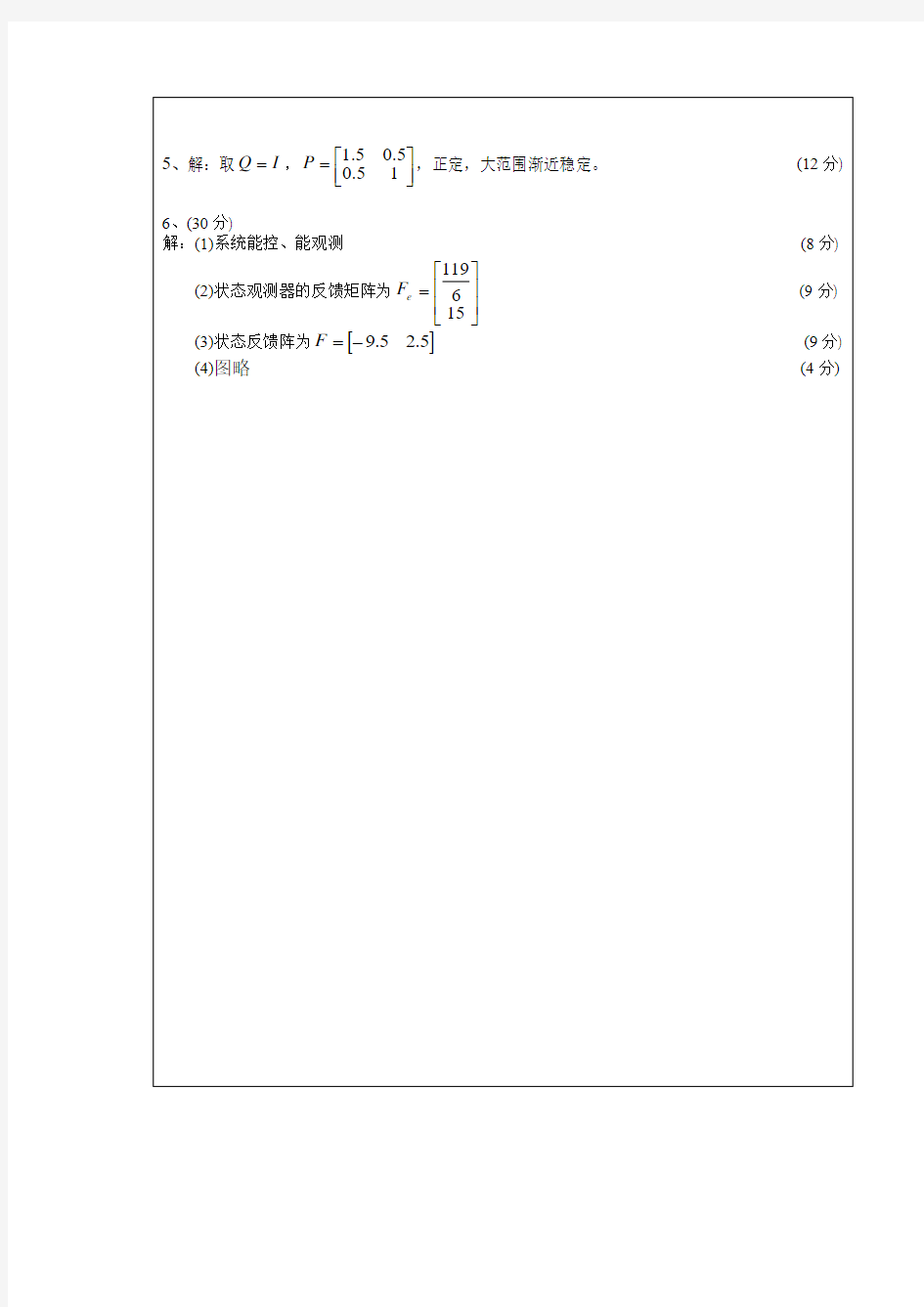

控制系统状态方程求解

【高中数学】特征根法求通项公式

第三章线性系统状态方程的解

用特征方程求数列的通项

解决传递函数中零点的几个疑问

几个开环与闭环自动控制系统的例子

反馈系统的传递函数

用特征根方程法求数列通项

求解系统的状态方程

特征根法求数列通项

利用 MATLAB 求解系统的状态方程

控制系统状态方程求解

数列通项特征根法的证明

闭环传递函数

特征根法求数列的递推公式

用特征根方程法求数列通项

数列通项特征根法的证明