2012 级油田化学应用技术

试

卷

《胶体与表面化学》复习参考资料

考试题型可能为:

一、名词解释:胶体、聚沉值、分散系统、表面张力、表面活性剂、HLB、临界胶束浓度(cmc)、

增溶作用、乳状液、微乳状液、两性表面活性剂、泡沫、稳泡剂、浊点、聚沉、聚沉剂

(这些都是个人认为要考的知识点,仅供参考)

二、判断题并改错:(这道题应该考的知识比较细)

三、计算题:(可能为 3-4 道计算题)

1、可能会考的计算题公式有:沉降速度计算(看书 P45)

2、可能会考电势的计算:(看书 P62 例题)

3、表面张力的计算

4、Young-Laplace方程 ?p

适用于任意曲面的一般公式,

?

?

(

1 R1'

?

1 R2'

)

u

?

2r 2 9?

( ?粒子-?介质)g

它表示了附加压力与表面张力成正比,与曲率半径成反比,即曲率半径越小,附加压力越大。

(注意:计算题考试主要在第四章出题,所以一定要多看第四章,比如什么毛细管作用、laplace 公式、

开尔文公式、杨方程都可能出计算题,还有亲水亲油平衡值 HLB(实验才做了)的计算)

四、胶团离子结构的书写?比如

?AgNO3 + KI→KNO3 + AgI↓ 过量的 KI 作稳定剂 胶团的结构表达式 :[(AgI)m n I– (n-x)K+]x– xK+

?AgNO3 + KI→KNO3 + AgI↓ 过量的 AgNO3 作稳定剂 胶团的结构表达式:[(AgI)m nAg+ (n-x)NO3–]x+ xNO3–

注意:考试的时候不一定会考AgNO3这种物质,可能换一种物质,如SiO2溶胶, SiO2微粒与水生成弱酸

H2SiO3 电离出的 SiO32-有一部分吸附在SiO2微粒表面上, 形成带负电的胶核, H+为反离子. 反应过程可

表示为 SiO2 ? H2O ? H2SiO3

2H? ? SiO23?

胶团结构可表示为 [(SiO2)m nSiO32-2(n-x)H+] 2x-2xH+

五、分析题:(20 分)

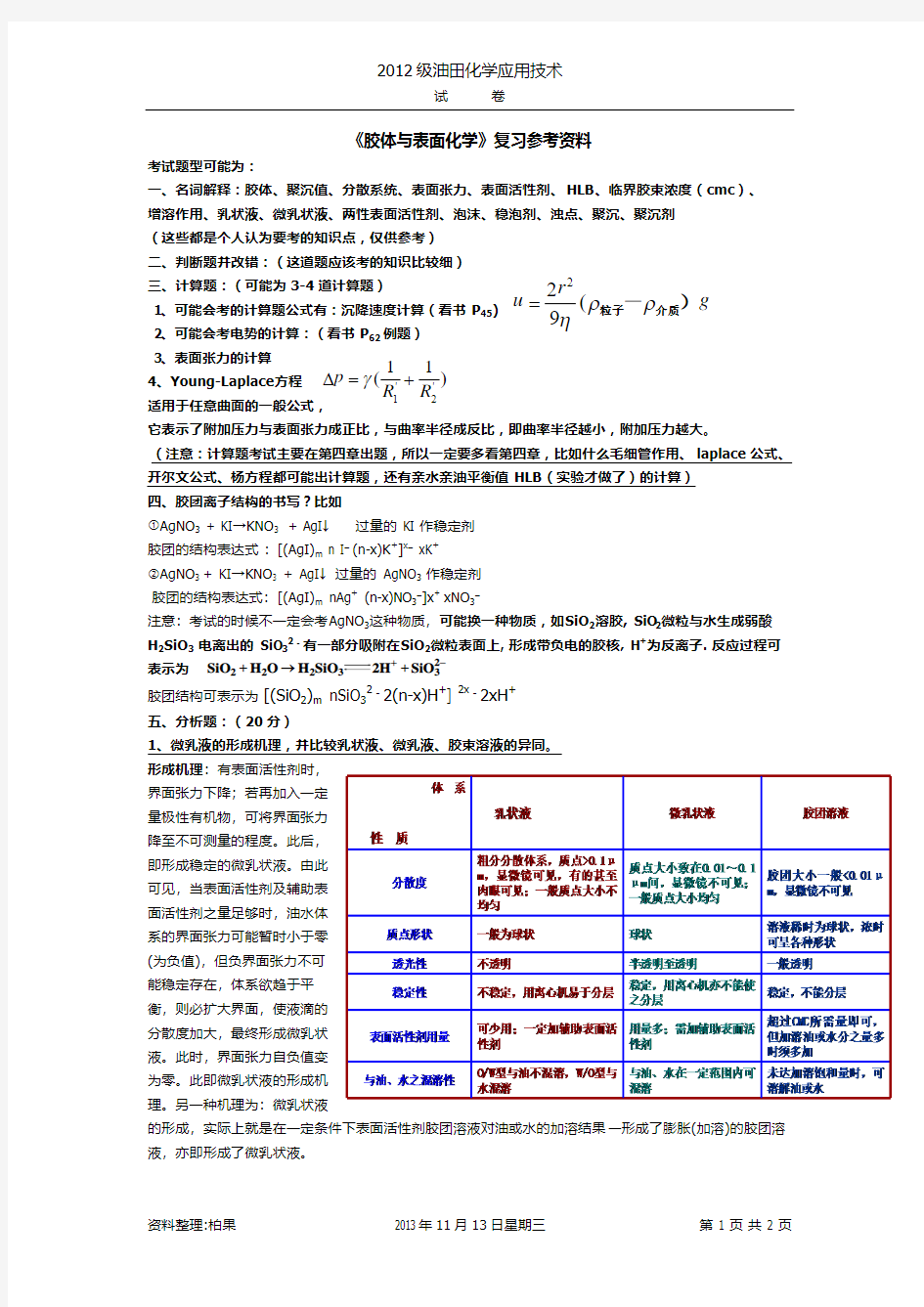

1、微乳液的形成机理,并比较乳状液、微乳液、胶束溶液的异同。

形成机理:有表面活性剂时,

界面张力下降;若再加入一定

量极性有机物,可将界面张力

降至不可测量的程度。此后,

即形成稳定的微乳状液。由此

可见,当表面活性剂及辅助表

面活性剂之量足够时,油水体

系的界面张力可能暂时小于零

(为负值),但负界面张力不可

能稳定存在,体系欲趋于平

衡,则必扩大界面,使液滴的

分散度加大,最终形成微乳状

液。此时,界面张力自负值变

为零。此即微乳状液的形成机

理。另一种机理为:微乳状液

的形成,实际上就是在一定条件下表面活性剂胶团溶液对油或水的加溶结果—形成了膨胀(加溶)的胶团溶

液,亦即形成了微乳状液。

资料整理:柏果

2013 年 11 月 13 日星期三

第1页共2页

2012 级油田化学应用技术

试

卷

2、不同分散体系的特点,并举出实例? 分散系统

粒子线度

实例

分子分散 胶体分散

粗分散

1nm 1nm——100nm

100nm

乙醇水溶液、空气 AgI或Al(OH)3

悬浊液、乳浊液、泡沫

分子分散:透明,不能发生光的散射,扩散速度快,溶质和溶剂均可透过半透膜,溶质和溶剂不会自动 的分散成两相,热力学稳定体系,溶质、溶剂间无相界面,为均相系统。 胶体分散:分散质与分散相间存在界面,微小粒子高度分散,微小粒子有自动聚集成大颗粒的趋势,扩 散速度慢,渗透压低,不能透过半透膜(热力学不稳定体系,但动力学稳定体系----布朗运动) 粗分散体系:分散质与分散相间存在界面。与胶体存在共同特性,也是胶体化学的研究对象注意:高分 子化合物从分散度(线度大小)为胶体分散系统,具有溶胶性质(如扩散速率慢,不能通过半透膜),与 水或其它溶剂具有很强亲和力,为热力学稳定系统,为真溶液均相体系。 3、阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、两性表面活性剂、非离子表面活性剂的区别? 答: 阴离子表面活性剂指在水溶液中电离时,生成的表面活性离子带负电荷的表面活性剂。阴离子表面 活性剂特性①溶解度随温度变化有明显的转折点。即存在 Krafft 温度点;②一般情况下,阴离子表面活性 剂与阳离子表面活性剂的配伍性较差,但在一定条件下复配可以大大提高表面活性;③阴离子表面活性剂 的抗硬水能力较差,抗硬水性能强弱顺序为:-SO3Na>-OSO3Na>-OPO3Na2>-COONa;④在疏水链与阴 离子基团中间引入— (—EO — ) —,可以大大提高抗温性能;⑤在阴离子基团与疏水链之间引入— (—PO — ) —,可以提高其疏水性;⑥酸中稳定性不同:-COONa 在酸中不稳定,析出自由酸。 OSO3Na 在酸中可发生水解而分解。其他两种阴离子表面活性剂在酸中较为稳定;

阳离子表面活性剂:在水溶液中离解时生成的表面活性离子带正电荷的表面活性剂,其亲水基主要 是 N、P、S、I 等原子。其中 N 原子是最常用的表面活性剂。一般常用的阳离子表面活性剂为季铵盐。阳 离子表面活性剂特性:①优异的杀菌性能②良好的吸附性能:容易吸附于一般固体表面。由于一般固体表 面带的是负电荷,带正电的表面活性离子容易强烈地吸附其上。

两性离子表面活性剂:同一分子中同时存在阴、阳、非离子或存在其中两种离子性质的表面活性 剂。?两性表面活性剂溶于水后,会发生电离,同时带两种电荷,并且有等电点,其性质会随溶液的pH 值改变而改变。在pH值较低(<等电点)时呈阴离子性。对于阳离子部分为季铵离子、阴离子的部分为强酸 根的这类两表面活性剂。?两性表面活性剂易溶于水,在较浓的酸、碱中,甚至在无机盐的浓溶液中也能 溶解,但在有机溶剂中则不易溶解,也不易和碱土金属及其它一些金属离子(如Cu2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+ 等起作用。其杀毒作用比较柔和,也较少刺激性,不像阳离子表面活性剂那样对人体有毒性。

非离子表面活性剂:在水溶液中不电离,其亲水基主要是由具有一定数量的含氧基团(一般为醚基 和羟基)构成的表面活性剂。特性:①稳定性高,不受酸、碱、盐的影响,耐硬水性强;②与其它表面活 性剂的配伍性好;③在一般固体上不易发生强烈吸附;④溶解度大小与温度有关,存在浊点效应,随温度 升高大多数非离子表面活性剂不溶于水;⑤具有高表面活性,其水溶液的表面张力、cmc较低,增溶作用 强;⑥泡沫性能较差;⑦毒性小,对皮肤刺激性小。

(声明:由于时间仓促、能力有限,所以本资料仅作为参考!想要考试顺利通过,还得多看书!还有就是 老师上课让我们抄的笔记一定要看)

资料整理:柏果

2013 年 11 月 13 日星期三

第2页共2页

绪论 1、农业生产的实质: (1)第一性生产:种植业(第一性的生产资料是土壤); (2)第二性生产:养殖业; (3)第三性生产:加工业。 2、土壤的特点:它具有再生能力,是可以连续利用的一种资源。 3、农作学:研究建立合理农作制(系统)的技术体系及其理论的一门综合应用科学,其研究的对象是农作制。 4、农作学的主要内容: (1)土壤耕作和管理;(2)低产田改良与合理利用;(3)作物与水分关系;(4)农作物的灌溉制度;(5)节水农作制,等。 5、土壤学与农作学课程特点: (1)多学科交叉和相互渗透;在自然环境中,植物—动物—微生物—土壤作为一个生态系统,这也是土壤在生态系统中的地位; (2)理论性与实践性相结合:农田灌溉中涉及“植物—气候—土壤”整个系统; (3)与农业生产密切相关:农业生产的基本特点是生产出具有生命的生物有机体,其中最基本的任务是发展人类赖以生存的绿色植物生产(农作物)。 第一章土壤形成与分类 1、土壤的定义: (1)定义一:土壤是地球陆地上能够生产植物收获物的疏松表层; (2)定义二:土壤是由矿物质、有机质、土壤水分(溶液)、空气和生物等组成的能够生长植物的陆地疏松表层。 2、土壤的分类: (1)自然土壤:自然条件下,未经人类开垦耕作的土壤; (2)农业土壤(耕作土壤):经过人类开垦、耕种以后,原有性质发生了变化的土壤。 3、土壤肥力:土壤具有的能同时不断地供应和调节植物生长发育所需的水、肥、气、热生活因素的能力。 水、肥、气、热是水分、养分、空气和温度的简称,是土壤肥力的四大因素。其中,水、肥、气是物质基础,热是能量基础。 注:土壤之所以能生长植物,是因为它具有肥力。土壤肥力是土壤的本质属性。 4、土壤肥力的分类: (1)自然肥力:土壤在自然形成过程中所产生和发展起来的肥力; (2)人工肥力:在自然肥力的基础上,经过人为活动以后而形成的肥力。 注:在耕作土壤中,土壤肥力是自然肥力和人工肥力的综合表现。 5、土壤生产力:在特定的耕作管理制度下,土壤生产特定的某种(或一系列)植物的能力。 6、土壤肥力与土壤生产力的区别及联系: (1)土壤肥力和土壤生产力是两个不同的概念。两者互为联系,但并不相等。 (2)土壤生产力是由土壤本身的肥力属性和发挥肥力作用的外界条件所决定的。所谓发挥肥力作用的外界条件指的是土壤所处的自然环境条件及人为耕作、栽培等管理措施。(3)肥力只是生产力的基础,而不是生产力的全部。因此,高产的土壤必定是肥沃的,但肥沃的土壤并不一定高产。 7、岩石的风化过程:地球表面的岩石在空气、水、温度和生物活动的影响下,发生破碎,并使岩石等的成分和性质等改变的过程。 8、风化作用的类型:物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。

《生物化学》绪论 生物化学可以认为是生命的化学,是研究微生物、植物、动物及人体等的化学组成和生命过程中的化学变化的一门科学。 生命是发展的,生命起源,生物进化,人类起源等,说明生命是在发展,因而人类对生命化学的认识也在发展之中。 20世纪中叶直到80年代,生物化学领域中主要的事件: (一)生物化学研究方法的改进 a. 分配色谱法的创立——快捷、经济的分析技术由Martin.Synge创立。 b. Tisellius用电泳方法分离血清中化学构造相似的蛋白质成分。吸附层析法分离蛋白质及其他物质。 c. Svedberg第一台超离心机,测定了高度复杂的蛋白质。 d. 荧光分析法,同位素示踪,电子显微镜的应用,生物化学的分离、纯化、鉴定的方法向微量、快速、精确、简便、自动化的方向发展。 (二)物理学家、化学家、遗传学家参加到生命化学领域中来 1. Kendrew——物理学家,测定了肌红蛋白的结构。 2. Perutz——对血红蛋白结构进行了X-射线衍射分析。 3. Pauling——化学家,氢键在蛋白质结构中以及大分子间相互作用的重要性,认为某些protein具有类似的螺旋结构,镰刀形红细胞贫血症。 (1.2.3.都是诺贝尔获奖者) 4.Sanger―― 生物化学家 1955年确定了牛胰岛素的结构,获1958年Nobel prize化学奖。1980年设计出一种测定DNA内核苷酸排列顺序的方法,获1980年诺贝尔化学奖。 5.Berg―― 研究DNA重组技术,育成含有哺乳动物激素基因的菌株。 6.Mc clintock―― 遗传学家发现可移动的遗传成分,获1958年诺贝尔生理奖。 7.Krebs―― 生物化学家 1937年发现三羧酸循环,对细胞代谢及分生物的研究作出重要贡献,获1953年诺贝尔生理学或医学奖。 8.Lipmann―― 发现了辅酶A。 9. Ochoa——发现了细菌内的多核苷酸磷酸化酶 10.Korberg——生物化学家,发现DNA分子在细菌内及试管内的复制方式。(9.10.获1959年的诺贝尔生理医学奖) 11.Avery―― 加拿大细菌学家与美国生物学家Macleod,Carty1944年美国纽约洛克菲勒研究所著名实验。肺炎球菌会产生荚膜,其成分为多糖,若将具荚膜的肺炎球菌(光滑型)制成无细胞的物质,与活的无荚膜的肺炎球菌(粗糙型)细胞混合 ->粗糙型细胞也具有与之混合的光滑型的荚膜->表明,引起这种遗传的物质是DNA 1 / 29

(说明:仅仅代表个人观点,答案正确率为98%,可能会有错的地方,有问题请问度娘) 复习参考资料 选择题 :30分(15题) 名词解释:20分(4题) 综合题:50分 一、选择题: 1. 数据库系统是采用了数据库技术的计算机系统,数据库系统由数据库、数据库管理系统、应用系统和( C)。 A. 系统分析员 B. 程序员 C. 数据库管理员 D. 操作员 2. 数据库(DB),数据库系统(DBS)和数据库管理系统(DBMS)之间的关系是( A)。 A. DBS包括DB和DBMS B. DBMS包括DB和DBS C. DB包括DBS和DBMS D. DBS就是DB,也就是DBMS 3. 下面列出的数据库管理技术发展的三个阶段中,没有专门的软件对数据进行管理的是( D)。 I.人工管理阶段 II.文件系统阶段 III.数据库阶段 A. I 和 II B. 只有 II C. II 和 III D. 只有 I 4. 下列四项中,不属于数据库系统特点的是(C )。 A. 数据共享 B. 数据完整性 C. 数据冗余度高 D. 数据独立性高 5. 数据库系统的数据独立性体现在( B)。 A. 不会因为数据的变化而影响到应用程序 B. 不会因为数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序

C. 不会因为存储策略的变化而影响存储结构 D. 不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构 6. 描述数据库全体数据的全局逻辑结构和特性的是(A )。 A. 模式 B. 内模式 C. 外模式 D. 以上三种 7. 要保证数据库的数据独立性,需要修改的是( C)。 A. 模式与外模式 B. 模式与内模式 C. 三级模式之间的两层映射 D. 三层模式 8. 要保证数据库的逻辑数据独立性,需要修改的是( A)。 A. 模式与外模式之间的映射 B. 模式与内模式之间的映射 C. 模式 D. 三级模式 9. 用户或应用程序看到的那部分局部逻辑结构和特征的描述是( C)模式。 A. 模式 B. 物理模式 C. 子模式 D. 内模式 10. 下述( D)不是DBA数据库管理员的职责。 A. 完整性约束说明 B. 定义数据库模式 C. 数据库安全 D. 数据库管理系统设计 11. 概念模型是现实世界的第一层抽象,这一类模型中最著名的模型是(D )。 A. 层次模型 B. 关系模型 C. 网状模型 D. 实体-关系模型 12. 区分不同实体的依据是(B )。 A. 名称 B. 属性 C. 对象 D. 概念 13. 关系数据模型是目前最重要的一种数据模型,它的三个要素分别是(B )。 A. 实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性 B. 数据结构、关系操作、完整性约束 C. 数据增加、数据修改、数据查询 D. 外模式、模式、内模式 14. 在(A )中一个结点可以有多个双亲,结点之间可以有多种联系。 A. 网状模型

、 数据库概论专科作业题参考答案 第一章数据库系统导论 一、选择 1、C 2、B 3、C 4、A 5、A 6、A 7、C 8、A 9、D 10、D 11、B 12、B 13、B 14、C 15、D 16、C17、A18、D19、C20、B 21、A22、C23、A24、C25、D 26、D 27、B 28、B 29、A 30、C 31、A 32、D 33、A 34、C 35、A 36、A 37、C 38、D 39、A 40、D 41、D 42、D 43、C 44、A 45、D 46、B 二、填空 1.数据 2.数据库 3.数据库得恢复 4.概念模型 5.逻辑独立性 6.关系数据 7.层次 8.数据定义 9.网状模型 10.完整性约束 11.关系数据 12.ER 13.一对多 14.信息 三、名词解释 1.信息:经过加工处理后具有一定含义得数据集合,它具有超出事实数据本身之外得价值。 2.数据:数据库中存储得基本对象,通常指描述事物得符号。 3.数据库:存储在计算机存储设备上,结构化得相关数据集合。它不仅包括描述事物得数据本身,还包括相关事物之间得联系。 4.数据库管理系统:处理数据访问得软件系统,也就就是位于用户与操作系统之间得一层对数据库进行管理得软件。用户必须通过数据库管理系统来统一管理与控制数据库中得数据。 5.数据库系统:引进了数据库技术后得计算机系统,它能够有组织地、动态地存储大量数据,提供数据处理与数据共享机制,一般由硬件系统、软件系统、数据库与人员组成。 6.实体:客观存在并可相互区别得事物称为实体。 7.属性:实体所具有得某一特征或性质称为属性。 8.联系:在现实世界中,事物内部以及事物之间就是有联系得,这些联系在信息世界中反映为两类:一类就是实体内部得联系;另一类就是实体之间得联系。 9.关键字:唯一地标识实体得属性集称为关键字。 10.实体型:用实体名及其属性名集合来抽象与描述同类实体,称为实体型。 11.实体集:同一类实体得集合称为实体集。 12.数据结构:数据结构就是对数据静态特征得描述。数据得静态特征包括数据得基本结构、数据间得联系与对数据取值范围得约束。 13.数据操作:数据操作就是指对数据动态特征得描述,包括对数据进行得操作及相关操作规则。 14.数据得完整性约束:数据得完整性约束就是对数据静态与动态特征得限定,就是用来描述数据模型中数据

名解 农作学:亦称耕作学,是研究建立合理农作制度的技术体系及其理论的一门综合性应用科学,是农艺学的一个分支。 农作制度:亦称耕作制度,是指一个地区或生产单位的作物种植制度以及与之相应的养地制度等的综合技术体系。 植物生活要素:植物生命活动必不可少的生态因素—对植物有直接关系的环境因素(直接影响植物种群结构及个体生命代) 作物生产潜力:是指某一地区的农田在特定农业资源组合条件下,人们种植作物应能实现的最大生产能力。 持续农业:是指在一个长时期有利于改善农业所依存的环境与资源,提供人类对食物与纤维的基本需要,经济可行并有利于提高农民以及整个社会生活水平的作法。

的种植方式。 换茬:生产上把轮作中的前作物(前茬)和后作物(后茬)的轮换,称为换茬。同一块田地上前茬作物收获后换种另一种作物→倒茬 周期性:是指一个固定的轮作方式有它的轮作周期。如豆类→小麦→玉米这个轮作方式是以三年为一个周期的轮作。一个周期完成之后,如无重大调整仍按这个方式进入下一个轮作周期。 顺序性:是指成熟轮作方式,作物的排列顺序是在考虑了前后作物的协调性关系,有利于地力培养和病虫害防治等多方面因素而确定的,随意改变可能会造成茬口的混乱。 定区式轮作:划分面积大致相等的轮作田区,有严格的轮作周期和作物轮作顺序,实行时间和空间上的轮换,有明确的轮作周期表 换茬式轮作:以某一田块或地段为目标,无严格的作物轮换顺序和轮作周期,只着重考虑前后茬作物病虫害以及茬口衔接关系,实行灵活多样的作物轮换种植。 茬口:是作物在轮连作中给予后作物以种种影响的前茬作物及其茬地的泛称。 茬口特性:是指栽培某一作物后的土壤生产性能,是在一定的气候、土壤条件下栽培作物本身的生物学特性及其措施对土壤共同作用的结果。 连作:在同一块地上连年种植相同作物或连续使用同一种种植模式的种植方式 重茬:在生产上连作也称为重茬,但重茬更偏重于同一种作物的连年或连季种植。 养地制度:主要阐明如何培养地力,是与种植制度相适应的以提高土地综合生产能力为中心的技术体系,包括农田培肥、土壤耕作、农田灌溉等。培养地力是农业生产持续发展的重要基础。 地力:是比土壤肥力更为广泛、更具综合性的概念。地力是在特定的种植制度和气候条件下由土壤物理、化学、生物特性与作物生长相适应而具有的生产能力,或称土地生产力。 土壤耕作:泛指运用农具作用于土壤以调节土壤肥力条件与肥力因素存在状况的过程与方法。 耕层是指农业耕作经常作用的土层,也是作物根系分布的主要层次,通常厚度约15~25cm。耕层构造:是指耕层各个层次中土壤矿物质、有机质与土壤总孔隙之间及总孔隙中毛管孔隙与非毛管孔隙的比例关系。它由各个层次中的固相、液相和气相的三相比例所决定的,对调整土壤中水分、养分、空气和温度等因素具有重要作用。 翻耕法:是在翻耕的基本耕作措施基础上,辅以表土耕作措施整理土垡的一种耕作法。 深松耕法:以深松耕为基本耕作措施,并辅之以耙、耱、镇压、中耕等表土耕作措施共同组成的一种耕作法。在较深的部位(耕深30~45cm)对土壤进行全面或局部疏松,可以打破犁底层,利于降水入渗和作物根系伸展,增加降水入渗量,利于土壤水分的自然梯度分布,散墒失水少。加上耕后残茬留在地面上有一定保墒作用,从而使土壤水分状况比翻耕法要好。旋耕法:利用旋耕机旋转的刀片切削土壤、疏松耕层、破碎土块的一种耕作方法。 覆盖耕作法:耕作或播种后,在地面上再覆盖一种人工覆盖物,则会收到良好的蓄水保墒效果。 免耕法:是指作物播前不采用基本耕作和表土耕作,直接在茬地上播种,作物生育期间不使用农具进行土壤管理的耕作方法。 少耕法:指在常规耕作基础上尽量减少土壤耕作次数或间隔耕种以减少耕作面积的一类耕作方法。 节水灌溉制度:是指以节水灌溉理论为基础,在一定的气候、土壤和农业技术条件下,为了促进作物高产、稳产及节约用水而制定的一套田间灌水制度。 护地制度:是农田防护制度的简称,是指防止农田遭受水蚀、风蚀、杂草感染及工业废弃物等有毒物质污染的综合技术体系。

空间数据库复习资料

空间数据库复习资料 (仅供参考) 1.什么是空间数据库?阐述空间数据库管理系统的主要功能? 答:(1)空间数据库:是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的大量空间数据的集合。(指某区域内以特定的信息结构和数据模型表达、存储和管理的空间数据的集合。) (2)主要功能:数据定义功能,数据组织、存储和管理,数据操纵功能,数据库的事务管理和运行管理,数据库的建立和维护功能;空间数据和空间关系的定义和描述,空间操作算子,空间数据索引,空间数据查询语言,几何完整性约束,长事务管理,海量空间数据的存储和组织,空间数据的可视化。 2.阐述数据库系统的外部、内部体系结构。 答:(1)外部体系结构:单用户结构/主从式结构,客户/服务器,分布式结构,B/S结构 (2)内部体系结构:三级模式结构:外模式,模式,内模式 3.什么是数据模型?阐述常用数据模型的基本思想。 答:(1)数据模型:在数据库中用数据模型来抽象、表示和处理现实世界中的数据和信息。数据模型应满足三方面要求:能比较真实地模拟现实世界,容易为人所理解,便于在计算机上实现。 (2)常用数据模型的基本思想:①层次模型是用树形结构来表示实体及实体间联系的模型,它将数据组织成一对多的联系。②网状模型是用网状结构来表示实体及实体间联系的模型,它将数据组织成多对多的联系。③关系模型是用二维关系来表示实体及实体间联系的模型,它将数据组织成规范化的关系表格。 ④面向对象模型象的基本思想就是以接近人类思维的方式将客观世界的一切实

体或现象模型化为一系列对象。每一种对象都有各自的内部状态和行为,不同对象之间的相互联系和相互作用就构成了各种不同的面向对象系统 4.什么是空间索引?阐述格网索引、四叉树索引、R树索引的基本思想。 答:(1)空间索引,也叫空间访问方法,是指依据空间对象的位置、形状以及空间对象之间的某种空间关系,按一定顺序排列的一种数据结构。其中包括空间对象的概要信息,如对象的标识、外接矩形及指向空间对象实体的指针。(2)①格网空间索引的基本思想是将研究区域按一定规则划分为大小相等或不等的网格,记录每一个网格所包含的地理对象。当用户进行空间查询时,首先计算出用户查询对象所在的格网,然后通过该格网快速查询所选的地理对象。 ②四叉树是一种对空间进行规则递归分解的空间索引结构,将已知范围的空间划成四个相等的子空间。如果需要可以将每个或其中几个子空间继续划分下去,这样就形成了一个基于四叉树的空间划分。 ③R-Tree是基于空间数据对象分割的空间索引方法,它采用空间对象的最小外包矩形MBR来近似表达空间对象 5.如何扩展SQL语言,使其支持空间查询? 答:SQL的空间扩展,需要一项普遍认可的标准。OGC是由一些主要软件供应商组成的联盟,负责制定与GIS互操作相关的标准。在OGIS标准中,所指定的操作可分成三类:⑴用于所有几何类型的基本操作,⑵用于空间对象间拓扑关系的操作测试,⑶用于空间分析的一般操作 6.阐述数据库设计的基本步骤。 答:数据库设计分6个阶段:需求分析,概念结构设计,逻辑结构设计,物理结构设计,数据库实施,数据库运行和维护 7.阐述数据库的安全性、完整性、并发控制、数据库恢复基本思想。 答:①数据的安全性:保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取,防范对象:非法用户和非法操作。②数据的完整性:防止数据库中存在不符合语义的数据,也就是防止数据库中存在不正确的数据,防范对象:不合语义的、不正确的数据。 ③并发控制就是要用正确的方式调度并发操作,使一个用户事务的执行不受其他事务的干扰,从而避免造成数据的不一致性。

《耕作学》复习资料 一、名词解释 1、持续农业:是既满足当代人的需求,又不对后代满足其自身需求的能力构成危害的农业。 2、作物布局:是指一个地区或生产单位作物结构与配置的总称。 3、免耕:又称零耕、直接播种指作物播前不用犁、耙整理土地,直接在茬地上播种,播后作物生育期间不使用农具进行土壤管理的耕作方法。 4、轮作:是在同一块田地上有顺序地轮换种植不同作物或不同复种方式的种植方法。 5、茬口:是指在轮连作中给予后作物以种种影响的前茬作物及其茬地的泛称。 6、叶日积:是指作物维持一定叶面积的日数与叶面积的乘积。 7、套作:是指在前季作物生长后期的株行间播种或移栽后季作物的种植方式,也称为套种、串种。 8、休闲:是在田地上全年或可种作物的季节只耕不种或不耕不种以息养地力的土地利用方式。 9、耕作制度:也称农作制度,是指一个地区和生产单位的

农作物种植制度以及与之相适应的养地制度的综合技术体系。 10、LER:是指土地当量比,用来衡量间作对土地利用程度的指标。间作作物自然亩产量/单作产量。 11、复种指数是指全年总收获面积占耕地面积的百分比。 12、生态位是指生物在完成其正常生活周期时所表现的对环境的综合适应特性 13、冠竞争是指复合群体内的光的竞争称为冠竞争。 15、种植制度是指一个地区或生产单位的作物组成(构成)、配置、熟制与种植方式的综合。 16、边际效应是指作物边行的生态条件不同于内行,由此而表现出来的特有产量效益。 土壤耕作是通过农机具的机械力量作用于土壤,调整耕作层和地面状况,以调节土壤水分、空气、温度和养分的关系,为作物播种、出苗和生长发育提供适宜的土壤环境的农业技术措施。 17、生态适应性是指农作物的生物学特性及其对生态条件的要求与当地实际外界环境相适应的程度。 19、根竞争是指复合群体中作物间水分和养分的竞争。21、农业资源是指人类从事农业生产、经营过程所需要的全部物质要素及信息。 23、土壤耕作是通过农机具的机械力量作用于土壤,调整耕

教学目标: 1.掌握蛋白质的概念、重要性和分子组成。 2.掌握α-氨基酸的结构通式和20种氨基酸的名称、符号、结构、分类;掌握氨基酸的重要性质;熟悉肽和活性肽的概念。 3.掌握蛋白质的一、二、三、四级结构的特点及其重要化学键。 4.了解蛋白质结构与功能间的关系。 5.熟悉蛋白质的重要性质和分类 导入:100年前,恩格斯指出“蛋白体是生命的存在形式”;今天人们如何认识蛋白质的概念和重要性? 1839年荷兰化学家马尔德(G.J.Mulder)研究了乳和蛋中的清蛋白,并按瑞典化学家Berzelius的提议把提取的物质命名为蛋白质(Protein,源自希腊语,意指“第一重要的”)。德国化学家费希尔(E.Fischer)研究了蛋白质的组成和结构,在1907年奠立蛋白质化学。英国的鲍林(L.Pauling)在1951年推引出蛋白质的螺旋;桑格(F.Sanger)在1953年测出胰岛素的一级结构。佩鲁茨(M.F.Perutz)和肯德鲁(J.C.kendrew) 在1960年测定血红蛋白和肌红蛋白的晶体结构。1965年,我国生化学者首先合成了具有生物活性的蛋白质——胰岛素(insulin)。 蛋白质是由L-α-氨基酸通过肽键缩合而成的,具有较稳定的构象和一定生物功能的生物大分子(biomacromolecule)。蛋白质是生命活动所依赖的物质基础,是生物体中含量最丰富的大分子。 单细胞的大肠杆菌含有3000多种蛋白质,而人体有10万种以上结构和功能各异的蛋白质,人体干重的45%是蛋白质。生命是物质运动的高级形式,是通过蛋白质的多种功能来实现的。新陈代谢的所有的化学反应几乎都是在酶的催化下进行的,已发现的酶绝大多数是蛋白质。生命活动所需要的许多小分子物质和离子,它们的运输由蛋白质来完成。生物的运动、生物体的防御体系离不开蛋白质。蛋白质在遗传信息的控制、细胞膜的通透性,以及高等动物的记忆、识别机构等方面都起着重要的作用。随着蛋白质工程和蛋白质组学的兴起和发展,人们对蛋白质的结构与功能的认识越来越深刻。 第一节蛋白质的分子组成 一、蛋白质的元素组成 经元素分析,主要有C(50%~55%)、H(6%~7%)、O(19%~24%)、N(13%~19%)、S(0%~4%)。有些蛋白质还含微量的P、Fe、Cu、Zn、Mn、Co、Mo、I等。 各种蛋白质的含氮量很接近,平均为16%。因此,可以用定氮法来推算样品中蛋白质的大致含量。 每克样品含氮克数×6.25×100=100g样品中蛋白质含量(g%) 二、蛋白质的基本组成单位——氨基酸 蛋白质在酸、碱或蛋白酶的作用下,最终水解为游离氨基酸(amino acid),即蛋白质组成单体或构件分子。存在于自然界中的氨基酸有300余种,但合成蛋白质的氨基酸仅20种(称编码氨基酸),最先发现的是天门冬氨酸(1806年),最后鉴定的是苏氨酸(1938年)。 (一)氨基酸的结构通式 组成蛋白质的20种氨基酸有共同的结构特点: 1.氨基连接在α- C上,属于α-氨基酸(脯氨酸为α-亚氨基酸)。 2.R是側链,除甘氨酸外都含手性C,有D-型和L-型两种立体异构体。天然蛋白质中的氨基酸都是L-型。 注意:构型是指分子中各原子的特定空间排布,其变化要求共价键的断裂和重新形成。旋光性是异构体的光学活性,是使偏振光平面向左或向右旋转的性质,(-)表示左旋,(+)表示右旋。构型与旋光性没有直接对应关系。 (二)氨基酸的分类 1.按R基的化学结构分为脂肪族、芳香族、杂环、杂环亚氨基酸四类。 2.按R基的极性和在中性溶液的解离状态分为非极性氨基酸、极性不带电荷、极性带负电荷或带正电荷的四类。 带有非极性R(烃基、甲硫基、吲哚环等,共9种):甘(Gly)、丙(Ala)、缬(Val)、亮(Leu)、异亮(Ile)、苯丙(Phe)、甲硫(Met)、脯(Pro)、色(Trp) 带有不可解离的极性R(羟基、巯基、酰胺基等,共6种):丝(Ser)、苏(Thr)、天胺(Asn)、谷胺(Gln)、酪(Tyr)、半(Cys)带有可解离的极性R基(共5种):天(Asp)、谷(Glu)、赖(Lys)、精(Arg)、组(His),前两个为酸性氨基酸,后三个是碱性氨基酸。 蛋白质分子中的胱氨酸是两个半胱氨酸脱氢后以二硫键结合而成,胶原蛋白中的羟脯氨酸、羟赖氨酸,凝血酶原中的羧基谷氨酸是蛋白质加工修饰而成。 (三)氨基酸的重要理化性质 1.一般物理性质 α-氨基酸为无色晶体,熔点一般在200 oC以上。各种氨基酸在水中的溶解度差别很大(酪氨酸不溶于水)。一般溶解于稀酸或稀碱,

复习参考资料 一、选择题: 1. 数据库系统是采用了数据库技术的计算机系统,数据库系统由数据库、数据库管理系统、应用系统和()。 A. 系统分析员 B. 程序员 C. 数据库管理员 D. 操作员 2. 数据库(DB),数据库系统(DBS)和数据库管理系统(DBMS)之间的关系是()。 A. DBS包括DB和DBMS B. DBMS包括DB和DBS C. DB包括DBS和DBMS D. DBS就是DB,也就是DBMS 3. 下面列出的数据库管理技术发展的三个阶段中,没有专门的软件对数据进行管理的是()。I.人工管理阶段II.文件系统阶段III.数据库阶段 A. I 和II B. 只有II C. II 和III D. 只有I 4. 下列四项中,不属于数据库系统特点的是()。 A. 数据共享 B. 数据完整性 C. 数据冗余度高 D. 数据独立性高 5. 数据库系统的数据独立性体现在()。 A. 不会因为数据的变化而影响到应用程序 B. 不会因为数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序 C. 不会因为存储策略的变化而影响存储结构 D. 不会因为某些存储结构的变化而影响其他的存储结构 6. 描述数据库全体数据的全局逻辑结构和特性的是()。 A. 模式 B. 内模式 C. 外模式 D. 以上三种 7. 要保证数据库的数据独立性,需要修改的是()。 A. 模式与外模式 B. 模式与内模式 C. 三级模式之间的两层映射

D. 三层模式 8. 要保证数据库的逻辑数据独立性,需要修改的是()。 A. 模式与外模式之间的映射(应该是外模式与模式) B. 模式与内模式之间的映射 C. 模式 D. 三级模式 9. 用户或应用程序看到的那部分局部逻辑结构和特征的描述是()模式。 A. 模式 B. 物理模式 C. 子模式(也叫外模式,用户模式) D. 内模式 10. 下述()不是DBA数据库管理员的职责。 A. 完整性约束说明 B. 定义数据库模式 C. 数据库安全 D. 数据库管理系统设计 11. 概念模型是现实世界的第一层抽象,这一类模型中最著名的模型是()。 A. 层次模型(ABC都是逻辑模型的) B. 关系模型 C. 网状模型 D. 实体-关系模型(ER图) 12. 区分不同实体的依据是()。 A. 名称 B. 属性(准确的说应该是属性集,马) C. 对象 D. 概念 13. 关系数据模型是目前最重要的一种数据模型,它的三个要素分别是()。 A. 实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性 B. 数据结构、关系操作、完整性约束 C. 数据增加、数据修改、数据查询 D. 外模式、模式、内模式 14. 在()中一个结点可以有多个双亲,结点之间可以有多种联系。 A. 网状模型 B. 关系模型 C. 层次模型 D. 以上都有 15. ()的存取路径对用户透明,从而具有更高的数据独立性、更好的安全保密性,也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。 A. 网状模型 B. 关系模型 C. 层次模型 D. 以上都有 16. 数据库系统与文件系统的主要区别是()。 A. 数据库系统复杂,而文件系统简单

武汉大学张明炷版《土壤学与农作学》 考试复习思路 绪论 1.土壤:陆地表面能够生长植物具有一定肥力得疏松层。 2.马克思曾说过“土壤就是世代相传得人类所不能出让得生存条件与再生产条件。 3.农业生产得任务就是什么?土壤在农业生产中有何重要作用? 4.为什么要学习《土壤学》? 5.土壤学:就是研究土壤得形成,演变,组成性质…… 第一章 1.土壤肥力就是什么? 答:所谓肥力,就就是土壤同时得不断得满足与调节植物对水、肥、气、热等生活条件要求得能力。土壤肥力就是土壤物理、化学、生物等性质得综合反映。土壤肥力就是各种土壤所共有得,也就是区别于自然界其她物质得最本质得特征。 2.五大成土因素:母质、气候、地形、时间、生物。 3.土壤就是由固相、液相与气相三相物质组成得疏松多孔体。其中固相物质主要就是矿物 质与有机质。液相物质主要就是土壤水与溶于水中得物质。气相包括氧、二氧化碳、氮及其她气体。 4.土壤质地地划分:沙土类、壤土类、粘土类。 5.不同质地类型得肥力特征综述如下: 沙土类:物理性沙粒含量占80%以上,因此粒间孔隙大,毛管孔隙少,不保水,渗透性强,通气好,有机质分解快而累积少,不保肥,不耐肥,昼夜温差大。所以沙性土常呈现有气、缺水、养分不足、土温不稳得矛盾状态。 粘土类:物理性粘粒含量占60%以上,因此粒间孔隙小,毛管孔隙多,保水、保肥性强,但通气透水性差,易旱易涝,昼夜温差小,土性偏冷,粘性塑性强,所以耕性不良,适耕期短。 壤土类:沙粒与粘粒得含量比例较合适,因此兼有砂土类与粘土类得优点。既通气透水,又保水保肥,水、肥、气、热状况比较协调,耕性良好,适耕期长,适宜于大多数作件物生长,就是农业生产上比较理想得土壤质地。 6.“蒙金土”:上沙下粘得“蒙金土”则托水托肥,有利于作物得生长。 7.土壤有机质得组成?简答题 [1]各种形态得动、植物残体。 [2]腐殖质 [3]土壤微生物。 8.土壤有机质得矿质化过程(了解//) 9.土壤有机质得腐殖质过程(了解) 10.土壤有机质得转化条件?简答题思考题第五题 11.土壤空气与土壤溶液(详细瞧一瞧) 12.土壤空气组成与大气组成有何区别?灌排措施对土壤空气得组成有何影响?思考题第 八题。 第二章 1.土壤就是一个复杂得多孔体。土壤孔隙性就是土壤固体颗粒间所形成得不同形状与大小 孔隙得数量、比例及分布状况得总称。

第一章绪论 一、生物化学的的概念: 生物化学(biochemistry)是利用化学的原理与方法去探讨生命的一门科学,它是介于化学、生物学及物理学之间的一门边缘学科。 二、生物化学的发展: 1.叙述生物化学阶段:是生物化学发展的萌芽阶段,其主要的工作是分析和研究生物体的组成成分以及生物体的分泌物和排泄物。 2.动态生物化学阶段:是生物化学蓬勃发展的时期。就在这一时期,人们基本上弄清了生物体内各种主要化学物质的代谢途径。 3.分子生物学阶段:这一阶段的主要研究工作就是探讨各种生物大分子的结构与其功能之间的关系。 三、生物化学研究的主要方面: 1.生物体的物质组成:高等生物体主要由蛋白质、核酸、糖类、脂类以及水、无机盐等组成,此外还含有一些低分子物质。 2.物质代谢:物质代谢的基本过程主要包括三大步骤:消化、吸收→中间代谢→排泄。其中,中间代谢过程是在细胞内进行的,最为复杂的化学变化过程,它包括合成代谢,分解代谢,物质互变,代谢调控,能量代谢几方面的内容。 3.细胞信号转导:细胞内存在多条信号转导途径,而这些途径之间通过一定的方式方式相互交织在一起,从而构成了非常复杂的信号转导网络,调控细胞的代谢、生理活动及生长分化。 4.生物分子的结构与功能:通过对生物大分子结构的理解,揭示结构与功能之间的关系。 5.遗传与繁殖:对生物体遗传与繁殖的分子机制的研究,也是现代生物化学与分子生物学研究的一个重要内容。 第二章蛋白质的结构与功能 一、氨基酸: 1.结构特点:氨基酸(amino acid)是蛋白质分子的基本组成单位。构成天然蛋白质分子的氨基酸约有20种,除脯氨酸为α-亚氨基酸、甘氨酸不含手性碳原子外,其余氨基酸均为L-α-氨基酸。 2.分类:根据氨基酸的R基团的极性大小可将氨基酸分为四类:①非极性中性氨基酸(8种);②极性中性氨基酸(7种);③酸性氨基酸(Glu和Asp);④碱性氨基酸(Lys、Arg和His)。 二、肽键与肽链: 肽键(peptide bond)是指由一分子氨基酸的α-羧基与另一分子氨基酸的α-氨基经脱水而形成的共价键(-CO -NH-)。氨基酸分子在参与形成肽键之后,由于脱水而结构不完整,称为氨基酸残基。每条多肽链都有两端:即自由氨基端(N端)与自由羧基端(C端),肽链的方向是N端→C端。 三、肽键平面(肽单位): 肽键具有部分双键的性质,不能自由旋转;组成肽键的四个原子及其相邻的两个α碳原子处在同一个平面上,为刚性平面结构,称为肽键平面。 四、蛋白质的分子结构:

试题一 一、单项选择题分)2分,共40(本大题共20小题,每小在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。)B 1. 数据库系统的核心是( .数据库管理系统B A.数据库 .软件工具D C.数据模型 )2. 下列四项中,不属于数据库系统的特点的是(C .数据由统一管理和控制.数据结构化BA .数据独立性高.数据冗余度大DC )概念模型是现实世界的第一层抽象,这一类模型中最著名的模型是(D 3. .关系模型B.层次模型 A -联系模型D.实体C.网状模型4. )数据的物理独立性是指( C .数据库与数据库管理系统相互独立A .用户程序与数据库管理系统相互独立B .用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的C .应用程序与数据库中数据的逻辑结构是相互独立的D A ).要保证数据库的逻辑数据独立性,需要修改的是(5 B.模式与内模式之间的映象A.模式与外模式之间的映象D.三级模式

C.模式 )关系数据模型的基本数据结构是(D 6..关系C.索引 D A.树B.图 有一名为“列车运营”实体,含有:车次、日期、实际发车时间、实际抵7.)达时间、情况摘要等属性,该实体主码是( C .日期BA.车次+情况摘要日期D.车次C.车次+ )S等价于( B 和己知关系RS,R∩8. B. () A. () D. () C. () 学校数据库中有学生和宿舍两个关系:9. 宿舍(楼名,房间号,床位号,学号)学生(学号,姓名)和 假设有的学生不住宿,床位也可能空闲。如果要列出所有学生住宿和宿舍分配)的情况,包括没有住宿的学生和空闲的床位,则应执行( A B. 全外联接A. 左外联接1 / 13 自然联接D. 右外联接C. 10.用下面的语句建立一个基本表:( (4) ,(8) ,(2),) D )可以插入到表中的元组是(21 ,刘祥',A. '5021','刘祥',男, 21 B. ,'',,,男,C. '5021',21 D. '5021','刘祥 C )11. 把对关系的属性的修改权授予用户李勇的语句是(' A.

习题参考答案 第1章习题参考答案 一、选择题 1、 C 2、 B 3、D 4、C5、 D 6、 B 7、 A 8、 B 9、 D 10、 B 11、C12、D 13、 D 14、 D 15、 B 16、C 17、 D 18、A19、D 20、 A 21、 D 22、 D 23、 C 24、 A 25、 C 二、填空题 1、数据库系统阶段 2、关系 3、物理独立性 4、操作系统 5、数据库管理系统(DBMS) 6、一对多 7、独立性 8、完整性控制 9、逻辑独立性 10、关系模型 11、概念结构(逻辑) 12、树有向图二维表嵌套与递归 13、宿主语言(或主语言) 14、数据字典 15、单用户结构主从式结构分布式结构客户/服务器结构浏览器/服务器结构 16、现实世界信息世界计算机世界 三、简答题 1、简述数据库管理技术发展得三个阶段。各阶段得特点就是什么? 答:数据库管理技术经历了人工管理阶段、文件系统阶段与数据库系统阶段。 (1)、人工管理数据得特点: A、数据不保存。 B、系统没有专用得软件对数据进行管理。 C、数据不共

享。D、数据不具有独立性。 (2)、文件系统阶段得特点: A、数据以文件得形式长期保存。B、由文件系统管理数据。C、程序与数据之间有一定得独立性。 D、文件得形式已经多样化E、数据具有一定得共享性 (3)、数据库系统管理阶段特点: A、数据结构化。 B、数据共享性高、冗余度底。 C、数据独立性高。 D、有统一得数据控制功能。 2、从程序与数据之间得关系来分析文件系统与数据库系统之间得区别与联系 答:数据管理得规模日趋增大,数据量急剧增加,文件管理系统已不能适应要求,数据库管理技术为用户提供了更广泛得数据共享与更高得数据独立性,进一步减少了数据得余度,并为用户提供了方便得操作使用接口。 数据库系统对数据得管理方式与文件管理系统不同,它把所有应用程序中使用得数据汇集起来,以记录为单位存储,在数据库管理系统得监督与管理下使用,因此数据库中得数据就是集成得,每个用户享用其中得一部分。 3、简述数据库、数据库管理系统、数据库系统三个概念得含义与联系。 答:数据库就是指存储在计算机内、有组织得、可共享得数据集合。 数据库管理系统就是软件系统得一个重要组成部分,它通过借助操作系统完成对硬件得访问,并对数据库得数据进行存取、维护与管理。 数据库系统就是指计算机系统中引入数据库后得系统构成。它主要由数据库、数据库用户、计算机硬件系统与计算机软件系统几部分组成。 三者得联系就是:数据库系统包括数据库与数据库管理系统。数据库系统主要通过数据库管理系统对数据库进行管理得。 4、数据库系统包括哪几个主要组成部分?各部分得功能就是什么?画出整个数据库系统得层次结构图。 答:数据库系统包括:数据库、数据库用户、软件系统与硬件系统。 数据库主要就是来保存数据得。 数据库用户就是对数据库进行使用得人,主要对数据库进行存储、维护与检索等操作。 软件系统主要完成对数据库得资源管理、完成各种操作请求。 硬件系统主要完成数据库得一些物理上得操作,如物理存储、输入输出等。

《农作学》复习题 一、名词解释 1.种植制度 2. 养地制度 3. 6.轮作 7. 连作 8 11.化感作用12. 种养结合 13 16.风蚀 17. 作物生态适应性 二、填空题 1.农作学研究的对象是 2. _________________________ 作 物布局的类型分为 ______________ 3?作物的生态经济适宜区可以划分 作物布局 4.复种 5.复种指数 套作 9. 间作 10.茬口特性 土壤耕作 14.农田杂草15.水蚀 18. 边际效应19.少耕20.免耕 。 ______ 和 _________________ 。 为 ______________ 、 _______________ 、 _____________ 和 _______________ 四级。 4. 喜温作物一般又分 为 ________________ 如 ___________________ 、 _______________ 如 ___________ 和 ________________ 女口 ______________ 。 5. 依据作物结构及种植熟制将种植模式分 为 _______________ 、 _______________ 、 _________________ 和 _____________ 四种类型。 6. 在一个生长季节内,在同一块田地上分行或分带间隔种植两种或两种以上作 物的种植方式称为 ______________ 。 7. 间套作时,高位作物边行由于所处高位的优势,通风条件好,根系竞争能力 强,吸收范围大;生育状况和产量优于内行,表现为 ________________ ;同时, 矮位作物边行由于受到高位作物的不利影响,表现为 _____________ 。 8. 套种与间作都有作物共处期,所不同的是间作作物共处期较 ______________ , 套作作物共生期较 ______________ 。

复旦大学生物化学笔记完整版 第一篇生物大分子的结构与功能 第一章氨基酸和蛋白质 一、组成蛋白质的20种氨基酸的分类 1、非极性氨基酸 包括:甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸 2、极性氨基酸 极性中性氨基酸:色氨酸、酪氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、蛋氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、苏氨酸酸性氨基酸:天冬氨酸、谷氨酸 碱性氨基酸:赖氨酸、精氨酸、组氨酸 其中:属于芳香族氨基酸的是:色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸 属于亚氨基酸的是:脯氨酸 含硫氨基酸包括:半胱氨酸、蛋氨酸 注意:在识记时可以只记第一个字,如碱性氨基酸包括:赖精组 二、氨基酸的理化性质 1、两性解离及等电点 氨基酸分子中有游离的氨基和游离的羧基,能与酸或碱类物质结合成盐,故它是一种两性电解质。在某一PH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性,此时溶液的PH称为该氨基酸的等电点。 2、氨基酸的紫外吸收性质 芳香族氨基酸在280nm波长附近有最大的紫外吸收峰,由于大多数蛋白质含有这些氨基酸残基,氨基酸残基数与蛋白质含量成正比,故通过对280nm波长的紫外吸光度的测量可对蛋白质溶液进行定量分析。 3、茚三酮反应 氨基酸的氨基与茚三酮水合物反应可生成蓝紫色化合物,此化合物最大吸收峰在570nm波长处。由于此吸收峰值的大小与氨基酸释放出的氨量成正比,因此可作为氨基酸定量分析方法。 三、肽 两分子氨基酸可借一分子所含的氨基与另一分子所带的羧基脱去1分子水缩合成最简单的二肽。二肽中游离的氨基和羧基继续借脱水作用缩合连成多肽。10个以内氨基酸连接而成多肽称为寡肽;39个氨基酸残基组成的促肾上腺皮质激素称为多肽;51个氨基酸残基组成的胰岛素归为蛋白质。 多肽连中的自由氨基末端称为N端,自由羧基末端称为C端,命名从N端指向C端。 人体内存在许多具有生物活性的肽,重要的有: 谷胱甘肽(GSH):是由谷、半胱和甘氨酸组成的三肽。半胱氨酸的巯基是该化合物的主要功能基团。GSH的巯基具有还原性,可作为体内重要的还原剂保护体内蛋白质或酶分子中巯基免被氧化,使蛋白质或酶处于活性状态。 四、蛋白质的分子结构 1、蛋白质的一级结构:即蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。 主要化学键:肽键,有些蛋白质还包含二硫键。 2、蛋白质的高级结构:包括二级、三级、四级结构。

数据库原理 1.1试述数据、数据管理、数据库管理系统、数据库的概念。 数据:描述事物的符号记录成为数据,如数值数据、文本数据和多媒体数据(如图形、图像、音频和视频)等。 数据管理:是对数据进行有效的分类、组织、编码、存储、检索、维护和应用,它是数据处理的中心问题。 数据库管理系统:是由一个相互关联的数据的集合和一组用以访问、管理和控制这些数据的程序组成。 数据库是长期储存在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。 1.4什么是数据独立性?数据独立性又分为哪两个层次?为什么需要数据独立性? 数据独立性是用来描述数据与应用程序之间的依赖程度,包括数据的物理独立性和数据的逻辑独立性,依赖程度越低则独立性越高。 数据独立性又分为外模式/模式映像、模式/内模式映像两个层次。 数据的独立性把数据的定义从应用程序中分离出来,加上存取数据的方法又由数据库管理系统负责提供,从而大大简化了应用程序的编写,并减少了应用程序的维护代价。 1.6什么是数据模型?数据模型的基本要素有哪些?为什么需要数据模型? 数据模型是一个描述数据语义、数据与数据之间联系(数据结构)、数据操作,以及一致性(完整性)约束的概念工具的集合。 数据模型的基本要素:1、数据结构;2、数据操作;3、数据的完整性约束条件。 由于计算机不可能直接处理现实世界中的具体事物,所以人们必须事先把具体事物转换成计算机能够处理的数据。也就是把现实世界中具体的人、物、活动、概念等用数据模型这个工具来进行抽象、表示和处理。 1.7为什么数据模型要分为概念模型、逻辑模型和物理模型3类?试分别解释概念模型、逻辑模型和物理模型。 数据模型应满足3方面的要求:一是能比较真实地模拟现实世界;二是容易被人所理解;三是便于在计算机上实现。一种数据模型要很好地同时满足这3方面的要求是很困难的,因此数据库管理系统针对不同的使用对象和应用目的,分别采用概念模型、逻辑模型和物理模型。 概念模型:概念层次的数据模型称为概念数据模型,它按用户的观点或认识对现实世界的数据和信息进行建模,主要用于数据库设计。 逻辑模型:逻辑层是数据抽象的中间层,用于描述数据库数据的整体逻辑结构。 物理模型:物理层是数据抽象的最底层,用来描述数据的物理存储结构和存取方法。 1.9关系模型的主要优点有哪些? 关系数据模型具有以下优点: (1)关系模型建立在严格的数学概念的基础之上,有关系代数作为语言模型,有关系数据理论作为理论基础。 (2)关系模型的概念单一。无论实体还是实体之间的联系都是用关系来表示,对数据的操作结果还是关系。所以其数据结构简单、清晰,用户易懂易用。 (3)关系模型的存取路径对用户透明,从而具有更高的数据独立性、更好的安全保密性,也简化了程序员的工作,提高了软件的开发和维护效率。 1.10为什么数据库管理系统要对数据进行抽象?分为哪几级抽象? 一个商用的数据库管理系统必须支持高效的数据检索。这种高效性的需求促使设计者在数据库管理系统中使用复杂的数据结构来表示和存储数据。由于许多数据库管理系统的用户并未受过计算机专业训练,系统开发人员就通过多个层次上的抽象来实现对用户屏蔽复杂性,以简化用户与系统的交互。分为物理层