一、港口发展历程

1 港口代际划分

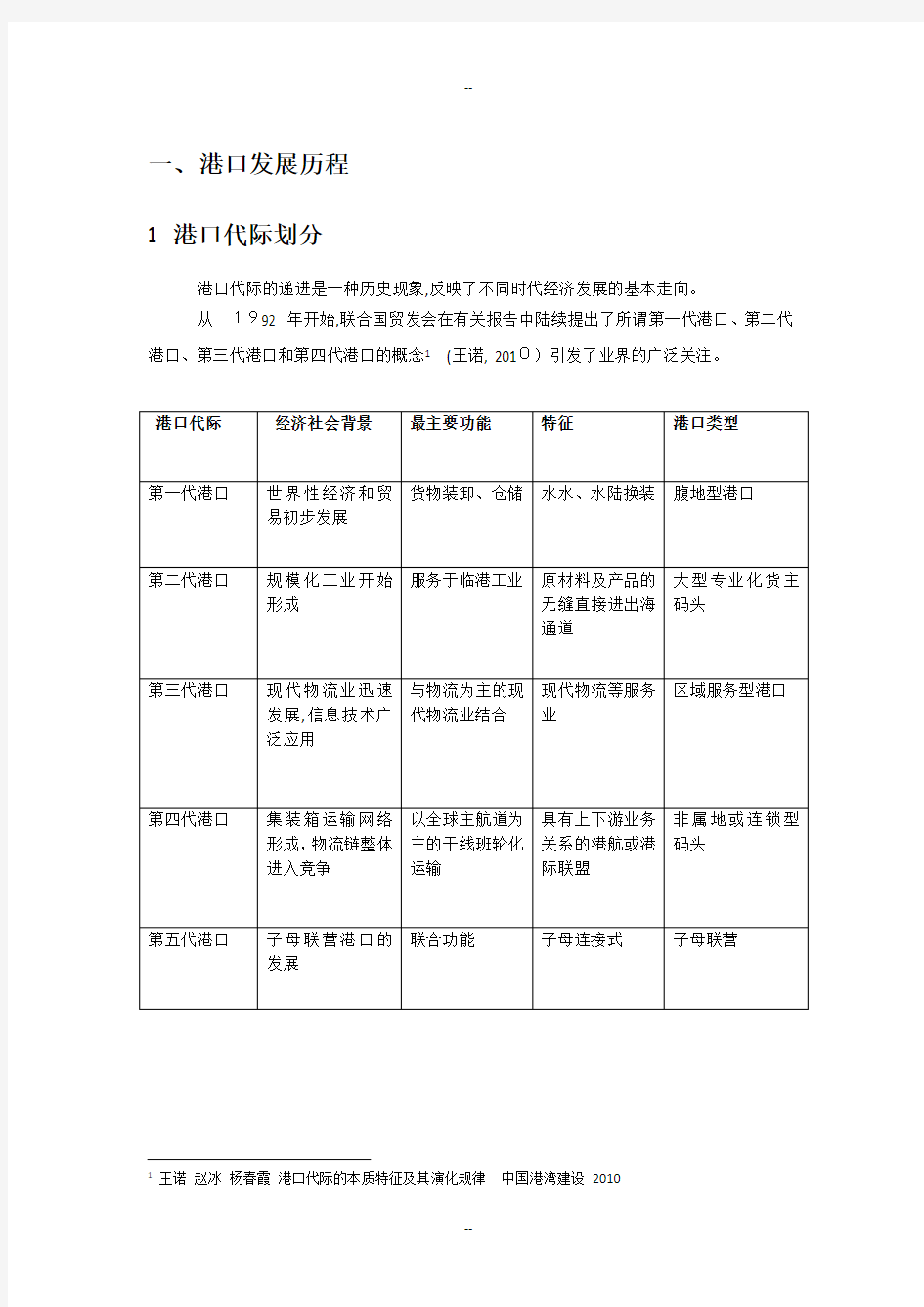

港口代际的递进是一种历史现象,反映了不同时代经济发展的基本走向。

从1992 年开始,联合国贸发会在有关报告中陆续提出了所谓第一代港口、第二代港口、第三代港口和第四代港口的概念1(王诺, 2010)引发了业界的广泛关注。

1王诺赵冰杨春霞港口代际的本质特征及其演化规律中国港湾建设2010

2.港口代际的递进及其演化规律

港口代际划分是随着经济和贸易的全球化、新产品的引进以及新技术和新知识的传播、敏捷生产在制造业的成功应用、行业龙头的转换、产品差异化、市场需求的不确定性以及港口功能不断转换和升级而出现的。

港口发展经历了四代演变过程。2(王诺,2010)

第一阶段——18世纪以前,港口只是船舶装卸活动的场所,具有一定的转运功能;社会经济主要处在自给自足、较为封闭时期,港口主要满足基本功能,港口生产的特点主要是货物流动、简单的个别服务和很少的增值服务。港口发展的关键因素是劳动力和资本。

第二阶段——从18世纪初到20世纪中叶,港口除具备仓储、装卸搬运等基本的物流功能外,临港产业的发展也初具雏形;经济的对外扩张,大批依赖水运的工业向港口城区集聚,港口的功能得到提升。港口经营上采取逐步扩张的发展态势。港口活动已不再仅限于码头本身,而是扩展到了周边地区。港口的生产特点主要是货物流动、货物加工换装、提供联合服务,增值服务范围进一步扩大,港口发展的关键因素是资本与技术。

第三阶段——始于20世纪五六十年代,部分港口逐步发展成为国际物流中心、贸易中心、金融中心和工业中心为一体的综合性区域; 经济全球化趋势开始出现并迅猛发展,全球性的产业结构调整和信息技术的广泛应用,使得港口功能得到进一步扩展。港口采取完全商业化的发展态势,逐渐发展成为国际贸易的运输中心与物流平台。港口逐步成为统一的,集运输与贸易一体化的经济共同体。跨国公司的加入,使港口活动的范围已大大超出了传统的港口界限。港口与所在城市关系也更加密切,在组织功能上日益扩大。港口发展的关键因素是技术、信息和服务。

第四阶段——始于上世纪末和本世纪初,逐步发展成为国际贸易调度站、产业集聚基地和综合服务平台和融入全球供应链的国际化港口;工业向柔性和个性化方向发展,虚拟企业开始出现,港口成为全球生产、销售等整个供应链中重要的节点,又加上高新技术在港口领域得到全面应用,港口功能进一步完善,成为全球资源配置枢纽。提出建设生态港目标,强调持续发展。在这一阶段,人才与环境成为决定港口发展的关键因素。

2王诺赵冰杨春霞港口代际的本质特征及其演化规律中国港湾建设2010

二、成功港口经验

2011年全球十大港口货物吞吐量与集装箱吞吐量排名3

目前世界较为知名的国际航运中心主要有伦敦、纽约、鹿特丹、香港、新加坡、迪拜等。

1 鹿特丹港

鹿特丹港位于莱茵河和马斯河入海的三角洲,濒临世界海运最繁忙的多佛尔海峡,是西欧水陆交通要塞,是荷兰和欧盟的货物集散中心,运入西欧各国的原油、石油制品、谷物、煤炭、矿石等都经过这里,有“欧洲门户”之称。目前,该港年吞吐量有超过5亿t的纪录,当之无愧地占据着世界第一大港的地位。

其经验是:

(1)多样化的集装箱运输形式。鹿特丹港是欧洲最大的集装箱码头,它的装卸过程完全用电脑控制,集装箱装卸量已超过320 万 TEU。鹿特丹港集装箱运输形式主要有公路、铁路和驳船。

(2)港城一体化的国际城市。鹿特丹作为重要的国际贸易中心和工业基地,在港区内实行“比自由港还自由”的政策,是一个典型的港城一体化国际城市,拥有大约3500家国际贸易公

3杜国平杜从原曹宝根从港口的代际功能看港口功能的发展港口科技2006

司,形成一条包括炼油、石油化工、船舶修造、港口机械、食品等部门在内的临海沿河工业带。

(3)现代化的港口建设。鹿特丹港以新航道为主轴,港池多采用挖入式,位于主航道两侧,按功能分设干散货、集装箱、滚装船、液货及原油等专用和多用码头,实行保税仓库区制度,构成由港口铁路、公路、内河、管道和城市交通系统及机场连接的集疏运系统。

(4)功能齐全的配送园区。鹿特丹港在货物码头和联运设施附近大力规划建设物流园区,其主要功能有拆装箱、仓储、再包装、组装、贴标签、分拣、测试、报关、集装箱堆存与修理以及向欧洲各收货点配送等,发挥港口物流功能,提供一体化服务。

(5)不断创新的管理机制。鹿特丹港务管理局不断进行功能调整,由先前的港务管理功能向物流链管理功能转变,继续扩大港口区域,尝试使用近海运输、驳船和铁路等方式,加强对物流专家的教育和培训,建设信息港,发展增值物流。

2迪拜

迪拜濒临海湾,是地理位置优越的天然良港。直到18 世纪中期,迪拜的经济依然以传统的捕鱼和珍珠采集为主,但直到 18世纪末它还只是一个人口仅 3000人落后的小渔村。

18 世纪末 19世纪初,在英国商品大量在此倾销并成为重要的珍珠港口后,迪拜的发展进入新的阶段,并且逐渐发展成为当时中东地区的珍珠贸易中心。1830年迪拜附近的卡恩浩建立了珍珠收集港和贸易站,来自印度、非洲等地的商人纷至沓来,迪拜成为地区交易的主要场所,并为其发展成为当时中东地区的珍珠贸易中心起了巨大的推动作用。1902年,波斯帝国提高税收导致大量商人移民迪拜,极大地促进了迪拜的繁荣。1904年,迪拜废除了5% 的海关税,成为"自由港",并一跃成为海湾地区重要的商品交流中心,吸引了大量国外投资,贸易为国家的经济支柱,迪拜港也成为繁荣的商品交易中心。

20世纪 50-70年代是迪拜经济发展的转折时期。20世纪 60年代,石油资源的发现与出口为迪拜向现代化过渡奠定了经济基础。发现石油资源后,凭借石油美元,迪拜经济迅速崛起。1969-1977年,阿联酋的石油收入从3300万美元增加到80亿美元,到1980年更增至192亿美元。1968年,移民劳动力占迪拜人口的 50%。1971 年,迪拜彻底摆脱英国殖民统治,为以后的发展获得了自主权。

20世纪 80年代,迪拜已成为阿联酋乃至整个中东地区的金融、经济、贸易、旅游中心。迪拜政府格外重视经济多元化战略,1995年至2005年,迪拜的国内生产总值增长

了 230%,其中石油收入仅占6%。贸易、旅游业和其他服务业逐渐成为迪拜的支柱产业。2005年,服务业在迪拜产业结构中的比重达68%,居主导地位。

1999年,阿联酋成为世界第三大转口贸易港,仅次于中国的香港和新加坡%阿联酋进口贸易中约25% 属于转口贸易,进口货物的2/3左右流向迪拜.迪拜还是中东地区的黄金集散中心,阿联酋90%以上的珠宝通过迪拜港进口。

“迪拜模式”的形成(仝菲,2011,页68-71)45

所谓"迪拜模式",即通过大规模贷款和融资,通过发展房地产和金融业拉动经济迅速发展,摆脱对单一石油经济的依赖,走经济多元化道路。说到迪拜模式就不得不提到阿拉伯联合酋长国的联邦体制。阿联酋是一个松散的联邦,各酋长国实行家族世袭式的统治制度,除了外交与国防相对统一外,在其他领域各酋长国拥有相当大的独立性和自主权。因此各酋长国的发展模式都体现着统治家族也就是酋长的施政方针和个人风格,迪拜实行的是酋长家族式统治模式,迪拜的决策机制基本是酋长一人拍板。迪拜统治家族马克图姆家族本身就以商人起家,有重视发展贸易的传统。早在20世纪60年代,马克图姆家族利用石油美元开始开凿运河,大建港口、机场,发展物流,为构建自由港创造条件。迪拜的经济模式更像是由开明独裁者领导的“家族企业”.

3.新加坡

新加坡港不仅有优良的深水港,还兴建了4个集装箱码头,每年装卸集装箱超过1500万TEU,是世界上第二大集装箱枢纽港。新加坡的远景目标是把该国发展成为集海、陆、空、仓储为一体的全方位综合物流枢纽中心。

其港口发展经验有:

(1)政府支持“一条龙”发展物流。1997年7月,新加坡物流倡导委员会制定发展纲领,同年新加坡贸易发展局联合13个政府机构,先后推出了《1999年物流业提升及应用计划》以及《2001年物流业提升及应用计划》,成功地将运输、仓储、配送等物流环节整合成“一条龙”服务。

(2)物流与高科技相结合。新加坡物流公司基本上实现了整个运作过程的自动化,政府启动贸易网络系统,实现企业与政府部门之间的在线信息交换,物流企业都先后斥资建成了电脑技术平台。

(3)专业性强,服务周全。新加坡境内的物流公司专业化、社会化程度高,可以为某一行业的企业提供全方位的物流服务,也可以为各行业的客户提供某一环节的物流服务。

4上海港

上海港是长江下游的重要交通枢纽和连接各大洋的重要枢纽,通过长江黄金水道与中西部紧密相连。黄浦江沿岸已经有了相当数量的码头,外高桥一到五期码头加上大小洋山码头,这些为上海港口物流乃至整个上海的物流的发展奠定了坚实的基础。

上海港物流发展的战略及经验:

(1)正确定位,加快建设。长江三峡的开发建设,使上海港的地位变得更加重要。因此上海港认清当前的形势,上海市政府城市规划整体布局和港口现状及发展加快建设,形成“一首两翼”的三大港区布局。即以外高桥港区为龙首集装箱港区,以洋山深水新港区、浦西为两翼,形成三大港区遥相呼应的港口格局。

(2)目前我国的港口竞争主要以价格竞争形式表现,恶性的价格竞争使许多港口的经营陷入了困境。竞争是每个行业发展不可缺少的推动力,但是不正当的竞争常常使竞争企业双方受损。港口要发展,必须更新观念,发展现代物流,为客户提供更多的增值服务,提高客户服务水平。

(3)升级口岸,引导发展。随着上海市新型工业化与外向型经济的进一步发展,迫切需要提升港口硬件和区位优势,这也将成为上海更好的吸引外商投资的必要条件。口岸升级尚存在困难。所以要高度重视水运口岸建设,积极协调解决口岸升级中的各种问题,这对于上海港未来的发展至关重要。

5 东京湾港口群6

地处日本本州岛南部海湾, 以浦贺水道连太平洋,地理位置优越。湾内有东京港、千叶港、川崎港、横滨港、木更津港、横须贺港6个重要港口。2005年整个港口群吞吐能力已达5168亿吨, 在世界上首屈一指,成为促进国家发展和地区经济繁荣的重要基地。

其港口物流发展的经验与模式分析如下:

(1)运输省协调港口群发展,港口管理权下放给地方港口机构。港口管理机构在拥有港口基本管理权外,运输省掌握了港口群规划协调的最终权力,从而确保国家利益,避免港口之间恶性竞争。

(2)内联外争、形成合力。东京港口群在运输省的协调下,同国外港口相抗衡。2004年7月,日本政府为了同釜山港和高雄港争夺中转货源,决定大幅降低港口收费,并简化繁复的商船进港手续,从而重振东京湾、阪神和伊势湾三大港口群的转运功能,并指定这3个港口群为超级枢纽港湾,集中投资建设。

(3)分工明确、错位发展。港口建设与定位根据临港工业带的布局,各自有所不同。东京港拥有世界先进的外贸集装箱码头,主要负担着东京产业活动和居民生活必需的物资流通,横滨和川崎港主要进口原油、铁矿石等工业原料和粮食,出口工业制成品。而千叶则进口石油和天然气为主,铁矿石、煤炭和木材为辅,出口货物以汽车为主,其次为钢铁和船舶等

6 经验总结

7

这些国内外成熟的港口物流发展经验为我国港口物流发展提供了很好的借鉴。8

1.港口区位优势明显。良好的区位优势是加速港口物流发展的前提条件,同时,是增强港口

物流实现腹地与外界双向辐射能力的前提。首先,由于90%以上的国际货物运输由海运方式完成,因此拥有突出区位优势的港口通常会发展成为国际物流中心,如位于国际航运贸易主航线或者拥有广阔的内陆腹地辐射范围等。其次,物流发展水平较高的港口一般还拥有独特的区位优势,如临近综合交通运输枢纽、是某一区域的经济中心或某一经济区域重要的出海口或门户等。

2.相对完善的港口物流基础设施。完善的物流基础设施是港口物流发展的重要硬件环境。

首先,国外港口物流发展水平较高的港口一般具备国际贸易中重要的海运、空运、陆运等国际枢纽设施条件以及各种运输方式相互连接的完善的国际运输网络,形成具有公、铁、港、航相结合的、完善的综合交通体系和高效率的物流通道;其次,形成了一批具有相当规模和综合性服务功能的物流园区,能够满足跨国生产的物流服务需求;再次,具备便捷高效的公共物流信息平台,能够为制造、贸易、物流等企业和船代、货代、报关等中介机构提供贸易、采购、物流、仓储、电子通关一条龙服务,有效提升港口的物流服务能力和服务水平。

3.较为完备的物流产业链条。具备充足的物流供给能力和卓越的物流服务能力是港口物流

发展的重要基础。在港口物流发展水平较高的港口一般具有较为发达的物流产业,集聚或培育了一大批能够完成运输、储存、包装、流通加工、配送、信息处理等物流服务功能的专业化或综合性物流企业,物流企业间实现专业化分工合作,形成了明晰的物流产业链条,能够提供国际化、专业化、多样化的物流服务;物流产业往往成为该地区的支柱产业,具有较高的产业贡献度,物流及相关产业增加值占到GDP的15%以上。

4.高度专业化的配套服务体系。国际物流中心的发展需要好的硬件环境,也需要好的软

件环境。首先,国外高物流发展水平的港口一般具有高度开放的政策环境,例如自由港、保税港区、自由贸易区等;其次,港口具有能够按照国际要求运作的口岸环境,口岸运作实现信息化、网络化,口岸管理实现规范化、法制化,为进出口货物提供高效的、便捷的通关服务;再次,港区内一般集聚了与物流服务相关的金融、保险、信息等诸多产业,形成了较为发达的物流配套服务产业,能够为进出口货物提供相关的金融、保险、信息等综合服务。

此外,部分物流发展水平较高的港口还形成发达的临港工业区,如鹿特丹港,拥有一条包括炼油、石油化工、船舶修造、港口机械、食品等部门的临海沿河工业带,已形成物流链。临港工业已成为鹿特丹港经济的重要组成部分,约有50%的增加值来自港口工业。