自然电位测井方法原理

在早期的电阻率测井中发现:在供电电极不供电时,测量电

极M在井内移动,仍可在井内测量到有关电位的变化。这个电位

是自然产生的,故称为自然电位。使用图1所示电路,沿井提升

M电极,地面仪器即可同时测出一条自然电位变化曲线。

自然电位曲线变化与岩性有密切关系,能以明显的异常显示

出渗透性地层,这对于确定砂岩储集层具有重要意义。自然电位

测井方法简单,实用价值高,是划分岩性和研究储集层性质的基

本方法之一。

图 1 自然电位测井原理

一、井内自然电位产生的原因

井内自然电位产生的原因是复杂的,但对于油井,主要有以下两个原因:地层水的含盐量(矿化度)与泥浆的含盐量不同,地层压力和泥浆柱压力不同,在井壁附近产生了自然电动势,形成了自然电场。

1.扩散电动势(Ed)的产生

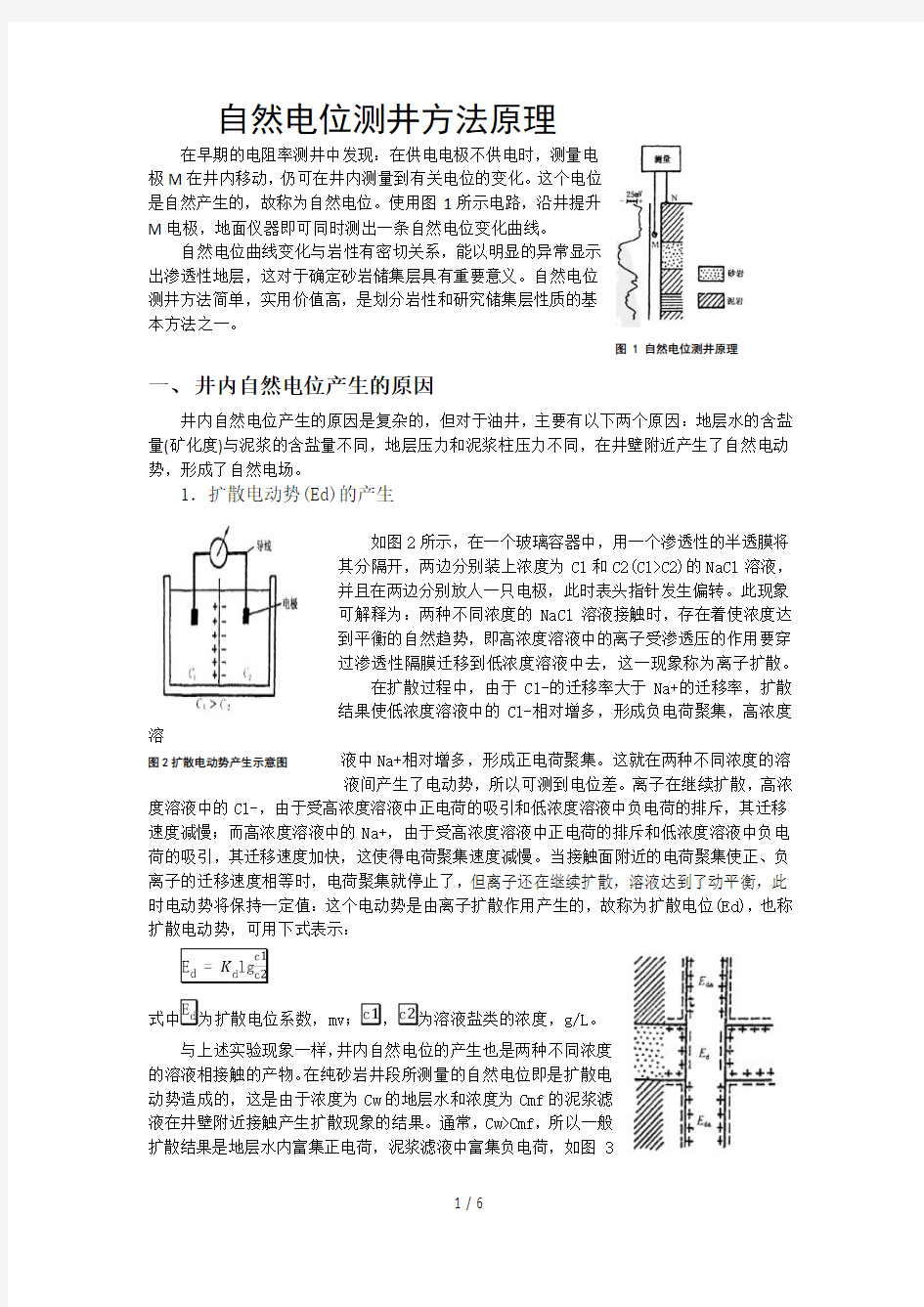

如图2所示,在一个玻璃容器中,用一个渗透性的半透膜将

其分隔开,两边分别装上浓度为Cl和C2(C1>C2)的NaCl溶液,

并且在两边分别放人一只电极,此时表头指针发生偏转。此现象

可解释为:两种不同浓度的NaCl溶液接触时,存在着使浓度达

到平衡的自然趋势,即高浓度溶液中的离子受渗透压的作用要穿

过渗透性隔膜迁移到低浓度溶液中去,这一现象称为离子扩散。

在扩散过程中,由于Cl-的迁移率大于Na+的迁移率,扩散

结果使低浓度溶液中的Cl-相对增多,形成负电荷聚集,高浓度溶

图2扩散电动势产生示意图液中Na+相对增多,形成正电荷聚集。这就在两种不同浓度的溶

液间产生了电动势,所以可测到电位差。离子在继续扩散,高浓度溶液中的Cl-,由于受高浓度溶液中正电荷的吸引和低浓度溶液中负电荷的排斥,其迁移速度减慢;而高浓度溶液中的Na+,由于受高浓度溶液中正电荷的排斥和低浓度溶液中负电荷的吸引,其迁移速度加快,这使得电荷聚集速度减慢。当接触面附近的电荷聚集使正、负离子的迁移速度相等时,电荷聚集就停止了,但离子还在继续扩散,溶液达到了动平衡,此时电动势将保持一定值:这个电动势是由离子扩散作用产生的,故称为扩散电位(Ed),也称扩散电动势,可用下式表示:

mv g/L。

与上述实验现象一样,井内自然电位的产生也是两种不同浓度

的溶液相接触的产物。在纯砂岩井段所测量的自然电位即是扩散电

动势造成的,这是由于浓度为Cw的地层水和浓度为Cmf的泥浆滤

液在井壁附近接触产生扩散现象的结果。通常,Cw>Cmf,所以一般

扩散结果是地层水内富集正电荷,泥浆滤液中富集负电荷,如图3

所示,有

图3 井内自然电位分布示意图

或

2.扩散吸附电动势(Eda)

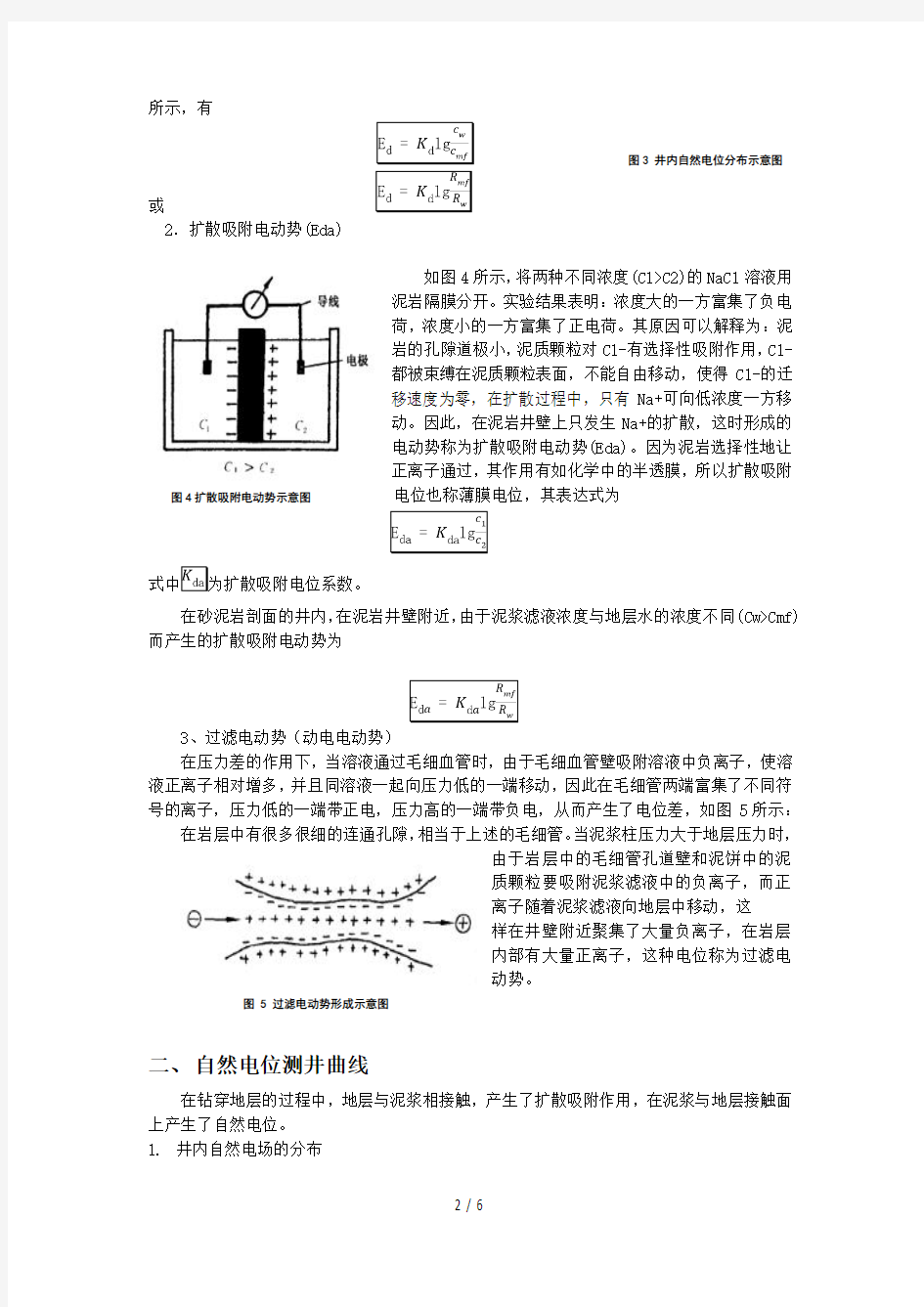

如图4所示,将两种不同浓度(C1>C2)的NaCl溶液用

泥岩隔膜分开。实验结果表明:浓度大的一方富集了负电

荷,浓度小的一方富集了正电荷。其原因可以解释为:泥

岩的孔隙道极小,泥质颗粒对Cl-有选择性吸附作用,Cl-

都被束缚在泥质颗粒表面,不能自由移动,使得Cl-的迁

移速度为零,在扩散过程中,只有Na+可向低浓度一方移

动。因此,在泥岩井壁上只发生Na+的扩散,这时形成的

电动势称为扩散吸附电动势(Eda)。因为泥岩选择性地让

正离子通过,其作用有如化学中的半透膜,所以扩散吸附图4扩散吸附电动势示意图电位也称薄膜电位,其表达式为

在砂泥岩剖面的井内,在泥岩井壁附近,由于泥浆滤液浓度与地层水的浓度不同(Cw>Cmf)而产生的扩散吸附电动势为

3、过滤电动势(动电电动势)

在压力差的作用下,当溶液通过毛细血管时,由于毛细血管壁吸附溶液中负离子,使溶液正离子相对增多,并且同溶液一起向压力低的一端移动,因此在毛细管两端富集了不同符号的离子,压力低的一端带正电,压力高的一端带负电,从而产生了电位差,如图5所示:在岩层中有很多很细的连通孔隙,相当于上述的毛细管。当泥浆柱压力大于地层压力时,

由于岩层中的毛细管孔道壁和泥饼中的泥

质颗粒要吸附泥浆滤液中的负离子,而正

离子随着泥浆滤液向地层中移动,这

样在井壁附近聚集了大量负离子,在岩层

内部有大量正离子,这种电位称为过滤电

动势。

图 5 过滤电动势形成示意图

二、自然电位测井曲线

在钻穿地层的过程中,地层与泥浆相接触,产生了扩散吸附作用,在泥浆与地层接触面上产生了自然电位。

1.井内自然电场的分布

设砂岩、泥岩的地层水矿化度分别为C2,C1,泥浆滤液的矿化度为Cmf,且有Cl≥C2>Cmf。在砂岩和泥浆接触面上,由于扩散作用,产生的扩散电动势为

在泥岩和泥浆接触面上,由于扩散吸附作用,产生的扩散吸附电动势为

在砂岩和泥岩接触面上,由于扩散吸附作用,产生的扩散吸附电动势为

在井与砂岩、泥岩接触面上,自然电流回路中的总自然电动势

式中 K=Kd+Kda,称为自然电位系数。可以写成:

通常把E。写作S5P,称为静自然电位。实际测井时以泥岩作自然电位曲线的基线(即零线),当Cw>Cmf时,砂岩的自然电位异常为负值,因此上式右端取负号。把井中巨厚的纯砂岩井段的自然电位幅度近似认为是SSP。静自然电位的变化范围在含淡水岩层的+50mV到含高矿化度盐水岩层的-200mV之间。

2.自然电位曲线特点

图6是一组含水纯砂岩的自然电位理论曲线,横坐标是自然电位与静自然电位之比ΔUsp/SSP,纵坐标为地层厚度h,曲线号码为层厚与井径之比h/d。当上、下围岩很厚且岩性相同时,从曲线上可以看到下列特点:曲线关于地层中点对称,地层中点处异常值最大;地层越厚,ΔUsp越接近SSP,地层厚度变小,△Usp下降,且曲线顶部变尖,底部变宽,△Usp≤SSP;当h>4d时,△Usp的半幅点对应地层的界面,因此较厚地层可用半幅点法确定地层界面,地层变薄时,不能用半幅点法分层。实测曲线与理论曲线特点基本相同,由于测井时受多方面因素的影响,实测曲线不如理论曲线规则(图7)。使用自然电位曲线时应注意:自然电位曲线没有绝对零点,是以泥岩井段的自然电位曲线幅度作基线;自然电位曲线幅度△Usp的读数是基线到曲线极大值之间的宽度所代表的毫伏数。

在砂泥岩剖面中,以泥岩作为基线,Cw>Cmf时,砂岩层段出现自然电位负异常;Cw 自然伽马测井方法原理 一、自然伽马测井 把仪器放到井下,测量地层放射性强度的方法叫自然伽马测井(GR)。这种方法已有很长的历史,GR与SP相配合能很好地划分岩性和确定渗透性地层,GR的另一优点是可在套管井中测量。 1、岩石的放射性 岩石的放射性,主要是由于含有铀(U)、钍(Th)、钾(K)等放射性元素,所以岩石的放射性强度决定放射性元素的含量。 一般条件下,岩石的放射性物质含量很少,按放射性的强弱沉积岩可分为以下几类: (1)自然伽马放射性高:放射性软泥、红色粘土、海绿石砂岩、独居石等岩石。 (2)自然伽马放射性中:浅海相和陆上沉积的泥质岩石,如泥质砂岩,泥质石灰 岩,泥灰岩等。 (3)自然伽马放射性低:砂岩、石灰岩、石膏、岩盐、煤和沥青等 2、自然伽马测井测量原理 测量原理如图,测量装置由井下仪器和地面仪器组成。下井仪器有探测器(闪烁计数管)、放大器和高压电源等几部分。自然伽马射线由岩层穿过泥浆、仪器 外壳进入探测器,经放大器把电脉冲放大后由电缆送到地面仪器。 早期的自然伽马曲线采用计数率(脉冲/ 的自然伽马测井都采用标准刻度单位API,曲线用GR 与低放射性地层读数之差为200API单位,作为标准刻度单位。 3、自然伽马测井曲线 把自然伽马测井仪下到井中,测量地层放射性强度随深度变化的曲线,称为自然伽马曲线(GR)。 (1)曲线特点。根据理论计算自然伽马测井理论曲线如图。其特点为: a、曲线对称于地层中点,在地层中点处有极大值或极小值,反映该层放射性大小。 b、当地层厚度h小于三倍的钻头直径d0 (h< 3d0)时,极大值随h↗而↗(极小值随h↗而↘)。当h≥3d0时,极大值(或极小值)为一常数,与地层厚度无关,与岩石的自然放射性强度成正比。 c、h≥3d0时,由曲线的半幅点确定的底厚度等于地层的真实厚度,当h< 3d0时,由半幅点确定的地层厚度大于地层的真实厚度,而且越薄,大得越多。 理论曲线是在测速为零、点状计数管的条件下计算得到的,但实际测井中,计数管不是点状的,测速也不为零,所以实测曲线和理论曲线是有些差异的,但基本形状仍然相似。 (2)自然伽马测井曲线的影响因素 a、层厚的影响。地层变薄会使泥岩层的自然伽马测井曲线值下降,砂岩层的自然伽马测井曲线值上升,并且地层越薄,这种下降和上升就越多。因此对h< 3d0的地层,应用曲线时,应考虑层厚的影响。 b、井参数的影响。井径的扩大意味着下套管井水泥环增厚和裸眼井泥浆层增厚。若水泥环和泥浆不含放射性元素,则水泥环和泥浆层增厚会使GR值降低, 但由于泥浆有一些放射性,所以泥浆的影响很小。 力很强,所以下了套管的井,GR值会有所下降。 c、放射性涨落的影响。 在放射性源强度和测量条件不变的条件下,在相等的时间间隔内,对放射性的强度进行重复多次测量,每次记录的数值是不相同的,而总是在某一数值附近上下变化,这种现象叫放射性涨落。它和测量条件无关,是微观世界的一种客观现象,且有一定的规律性。这种现象是由于放射性元素的各个原子核的衰变彼此是独立的,衰变的次序是偶然的等原因造成的。 由于放射性涨落的存在,使得GR曲线不像电测井光滑。放射性测井曲线上读数的变化,一是由地层性质变化引起的,另一方面是由放射性涨落引起的,要对放射性测井曲线进行正确地质解释,必须正确区分这两种原因造成的曲线变化。 d、测速的影响。测井时的仪器上提速度是对GR曲线产生影响。测速越大, GR关于地层越不对称。 (3)自然伽马测井曲线的应用 ①划分岩性。主要根据地层中泥质含量的变化引起GR曲线幅度变化来区分不同的岩性。 I、砂、泥岩剖面 砂岩(GR GR值) II、碳酸盐剖面 白云岩、石灰岩(GR GR值)III、膏岩剖面 岩盐、石膏(GR GR值) ②进行地层对比 GR曲线与地层中所含流体性质无关,其幅度主要决定于地层中的放射性物质,通常对于不同岩性其幅度较为稳定,另外,对比的标准层也易选取,通常选用厚度泥岩作标准层,进行油田范围或区域范围内的地层对比 ③估算地层中泥质含量 : 首先用自然伽马相对幅度的变化计算出泥质含量指数I GR 通常I GR sh : 希尔奇指数,可根据实验室取芯分析资料确定。 自然伽马测井只能测量地层中放射性元素的总含量,无法分辨地层中含有什么样的放射性元素,为此研制了自然伽马能谱测井,即测量不同放射性元素放射 GR 基本所不同的是其增加了多道脉冲,能分别测量不同幅度的脉冲数,从而得出用以测定不同的放射性元素。自然伽马能谱测井根据测经刻度可输出铀、钍、钾三条曲线及一条总的自然伽马曲自然伽马能谱测井除了GR 曲线的应用外,还可研究沉积环境,区分粘土矿物。 静息电位和动作电位的测定 1.静息电位和动作电位: 静息电位:在神经未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,这时,由于细胞膜内外特异的离子分布特点,细胞膜两侧的电位表现为内负外正,称为静息电位。 动作电位:当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,由内负外正变为外负内正,这就是动作电位。 2.基本原理: 神经细胞内K+明显高于膜外,而膜外Na+明显高于膜内。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子多于膜内,所以外正内负。受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,钠离子内流,使膜内阳离子浓度高于外侧,所以表现为内正外负。之后,在膜上由于存在钠钾泵,在其作用下,将外流的钾离子运输进膜内,将内流的钠离子运出膜外,从而成膜电位又慢慢恢复到静息状态。3.神经电位差测定的常见类型: (1)静息电位测定方式:静息电位常见的测定方式是将电流表的两个电极一个放在神经纤维的外侧,另一个放在神经纤维的内侧(如右上图),由于内外两侧存在电势差,因此电流表指针会发生偏转。(2)动作电位测定方式: ①在一个神经纤维上的测定:是指将电流表的两个电极放在同一个神经纤维的外侧(A处和B处),来测定两个电极处是否有电位差。其放置方式如右下图。 对于一个神经纤维上电位的测定,如电流表指针发生了偏转,则说明A B两点存在电势差。一般的做法是在该神经纤维上C点给一个足够强度的刺激,从而观察电流表发生几次偏转,方向是否一致? 当刺激点C到达A、B两点距离相等时,神经冲动同时到达A、B两点,两点虽然均产生了动作电位,但是仍然不存在电势差,因此电流表不会发生偏转。 只要刺激点C与A、B点在同一神经元上,且CA与CB不相等,电流表就会发生两次方向相反的偏转。 ②在两个神经纤维上的测定:是指将电流表的两个电极放在两个相邻神经元的外侧,来测定两个电极处是否有电位差。其放置方式如右图。在A点给一个足够强度的刺激,观察电流表发生几次偏转,方向是否一致? 若这个刺激发生在上游神经元上,则电流表会发生两次方向相反的偏转;若这个刺激发生在下游神经元上,则电流表只能发生一次偏转。 4.常见题型: 例1:右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列 描述错误的是() A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化 B.两种海水中神经纤维的静息电位相同 C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外 D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内 解析:从图中可看出,起始阶段两曲线重合,故其静息电位相同,B正确。正常海水中含有大量Na+,神经纤维受刺激后,大量的Na+内流,使膜内成为正电位,膜外成为负电位。若海水中Na+浓度较低,Na+内流少,产生的动作电位就较低,所以A是正确的。神经纤维静息电位时,外界Na+浓度高于内部,内部K+浓度高于外部,因此C是错误的。当神经纤维受到刺激时,尽管Na+浓度内流,导致内部Na+ 浓度升高,但内部电位高是Na+和K+共同作用的结果,膜外仍存在大量Na+,膜外的Na+浓度仍高于膜内Na+浓度,D也是正确的。答案为C。 例2:根据下图分析神经细胞,叙述错误的是() A.此图可表示突触小泡膜 B.静息电位的形成可能与膜上的②、⑤等载体有关 C.若此图为突触后膜,则突触间隙位于图示膜的A面 D.若将神经细胞膜的磷脂层平展在空气—水界面上,③与水面接触 解析:本题考查了与兴奋在神经纤维上的神经传导以及兴奋在神经元之间的传递有关的一些知识。突触小泡为细胞器,来源于高尔基体,其膜上一般不含多糖,此图不可能是突触小泡膜。电位的产生 信号波形合成实验电路(C 题) 设计任务:设计制作一个电路,能够产生多个不同频率的正弦信号,并将这些信号再合成为近似方波和其他信号。 1.基本要求 (1)方波振荡器的信号经分频与滤波处理,同时产生频率为10kHz 和30kHz 的正弦波信号,这两种信号应具有确定的相位关系(要求2个信号来自同一信号源); 需要分频,所以振荡器产生150kHz 的信号。3分频得到50kHz ,5分频得到 30kHz 、15分频得到10kHz 。 (2)产生的信号波形无明显失真,幅度峰峰值分别为6V 和2V ; 方波的展开式:)7sin 7 15sin 513sin 31(sin 4)( ++++=t t t t h t f ωωωωπ 其中h 是方波的幅度(一半高度)h=2.36V ,方波高度4.71V 。 采用RLC 串联谐振电路作为选频电路,对方波进行频谱分解。其中RLC 分别选:对于10kHz 的基波,1、10mH 、25.36nF 、Q=100;对于30kHz 的3次谐波,1、10mH 、2.8nF 、Q=100。 采用低通开关电容滤波器TLC04,截止频率设为40kHz 需要2MHz 的时钟,20kHz 需要1MHz 的时钟。需要用运放组成带通滤波器。 (3)制作一个由移相器和加法器构成的信号合成电路,将产生的10kHz 和 30kHz 正弦波信号,作为基波和3次谐波,合成一个近似方波,波形幅度为5V 。 制作一个移相网络,使得两路信号同相,然后叠加即可(运放实现)。 2.发挥部分 (1)再产生50kHz 的正弦信号作为5次谐波,参与信号合成,使合成的波 形更接近于方波; 用运放组成带通滤波器(运放实现)。 (2)根据三角波谐波的组成关系,设计一个新的信号合成电路,将产生的 10kHz 、30kHz 等各个正弦信号,合成一个近似的三角波形; 三角波的展开式)7sin 7 15sin 513sin 31(sin 8)(2222 +-+-=t t t t h t f ωωωωπ, 将上一步中的3种波形按这一系数合成三角波。 (3)设计制作一个能对各个正弦信号的幅度进行测量和数字显示的电路,测 量误差不大于±5%; 采用平均值检波电路检波,然后用AD 采集、显示即可(MCU 实现)。 (4)其他。 可以添加语音功能(ISD1420实现)。 信号波形合成设计报告 一、设计要求: 1、 方波振荡器的信号经分频与滤波处理,同时产生频率为10kHz 、30kHz 和50KHz 的正弦波信号,这三种种信号应具有确定的相位关系 2、 制作一个由移相器和加法器构成的信号合成电路,将产生的10kHz 和 30kHz 正弦波信号,作为基波和3次谐波,合成一个近似方波。 3、 根据三角波谐波的组成关系,设计一个新的信号合成电路,将产生的 10kHz 、30kHz 、50KHz 的正弦信号,合成一个近似的三角波形 (具体阐述设计的功能要求和指标要求) 二、方案设计: 傅里叶分析: 任何具有周期为T 的波函数f(t)都可以表示为三角函数所构成的级数之和即:∑∞=++=1 0)sin cos (21)(n n n t n b t n a a t f ωω。 此方波为奇函数,它没有常数项。数学上可以证明此方波可表示为: )7sin 715sin 513sin 31(sin 4)( ++++=t t t t h t f ωωωωπ ∑∞=--=1])12sin[()1 21( 4n t n n h ωπ 同样,对于三角波也可以表示为: )7sin 7 15sin 513sin 31(sin 8)(2222 +-+-=t t t t h t f ωωωωπ ∑∞=----=1212)12sin() 12(1)1(8n n t n n h ωπ。 (写出设计的整体思路构架,画出框图,说明各部分的主要作用.) 三、设计过程 由有源振荡器产生19.2MHz 信号经可编程逻辑器件EPM7128SLC84-7产生一个 300kHz的方波,再经3路分频器,最终输出50kHz、30kHz和10kHz的方波信号。四:测试数据 1、方波产生电路: TI杯模拟电子设计大赛 信号波形合成的设计与实现 参赛学校: 参赛队员: 指导老师: 摘要 生活中离不开信号,我们时时刻刻都在和信号打着交道,正弦波,方波这两种波是最基本的波形,我们通过设计方波的产生来更加深刻了解到信号的产生。 Abstract Life is inseparable from the signal, we all the time and signal name of dealings, sine wave, square wave are the two waves in the most basic waveform. Now we design a products to generate square wave signal to know the wave deeply . 一.设计思路 采用单片机430 来控制输出值的显示。基本的流程图如下所示: 又因为我们将方波傅利叶分解出得出如上的图,我们发现方波就是基波,三次谐波,五次谐波组成。 对三角波分解,如下图 从图中,我们知道三角波是三次谐波翻转180度,然后和基波与五次谐波相加所得,其中因 为别的谐波幅值不太,我们可以不做考虑。 二.方案论证 1、方波的产生方案论证和选择 方波是要设计的基础部分,下面产生的任何波形都是在这个波上产生的。 方案一:采用专用DDS芯片产生方波。优点:软件设计,控制方便,电路易实现。但是因为题目要求是“方波振荡器的信号经分频与滤波处理”,也就是说,软件控制不是题目想要的。 方案二:采用晶振来产生。用60M的晶振来产生方波,通过对60M的有源晶振分频来产生频率分别为10K Hz,30K Hz,50K Hz 的方波,但这样产生的分频电路过于复杂,不利于系统的搭建。 方案三:利用555产生出一定频率的方波。根据后面的要求,我们直接用555产生50K Hz 和60K Hz的方波 为了后面的设计,又因为555的技术已经很成熟了,选择方案三,使用555来直接产生方波。 2、分频与滤波 通过RC振荡来滤波,为了得到毛刺少的波,我们用三阶滤波。 3、移相电路设计方案论证和选择 方案一:由三相输入隔离变压器二次绕组接成12边形的移相电路t每相有3个绕组通过特殊的连接方法组成。其存在着如体积大移相变化率>5 等诸多缺点。 方案二:用运放和R,C 来调节翻转的角度。R ,C 电路在输入输出时会有90度的迟滞。 根据题目的要求,我们只要在0~90度可调与一个反向器就好。 4加法器的设计方案 根据题目要求,只要可调就好。 5.电源方案的选择与论证 方案一:采用升压型稳压电路。用两片MC34063芯片分别将3V的电池电压进行直流斩波调压,得到5V 和12V的稳压输出。只需使用两节电池,节省了电池,又减小了系统体积重量。但该电路供电电流沁,供电时间短,无法使用相对庞大的系统稳定运作。 方案二:采用三端稳压集成7805与7905分别得到5V和-5V的稳定电压。利用该方法方便简单,工作稳定可靠。 综上所述,选择方案二,采用三端集成稳压器电路7805和7905。 三.信号波形系统的组成: 1方波的产生的电路设计 方波是由555发生器,二极管,三极管以及电阻,电容组成。其原理图如图1,图2所示。 信号波形合成实验电路(C 题) 摘要:该系统由方波振荡电路产生300k 方波,经三分频和十分频,同时得到10K,30K,50K 的方波。使用TI 公司的四阶开关电容低通滤波器TLC041D ,可同时产生几路正弦信号,再经移相和加法器合成方波信号或三角波,由单片机采样峰值进行液晶显示.整个系统简易实现,性价比高。 关键字:方波振荡器 开关电容滤波器TLC041D 移相器 峰值检测 液晶显示 1. 方案设计 1.1 总体方案与系统框图 题目要求从方波中提取基波和三次谐波,五次谐波,再合成方波,为实现题目要求,本系统的各个模块如图1所示。由施密特触发器构成方波振荡电路,由简单的门电路和触发器构成分频电路,使用通用运放组成滤波,放大,移相电路合成方波或三角波。 图1 1.2 理论分析及TI 芯片选用依据 任何具有周期为T 的波函数f(t)都可以表示为三角函数所构成的级数之和,如式(1-1): ) (公式1) sin cos (21 )(1 0∑∞ =++=n n n t n b t n a a t f ωω 对于方波和三角波分别可以通过傅立叶展开,如式1-2,1-3所示: )(公式2)7sin 71 5sin 513sin 31(sin 4)( ++++= t t t t h t f ωωωωπ )(公式3)7sin 7 1 5sin 513sin 31(sin 8)(2222 +-+- = t t t t h t f ωωωωπ 结合题目要求,本系统主要需要以下器件: (1) 信号源施密特触发器CD40106产生300K 方波; (2) 300K 方波分别经分频器 得到50K ,30K ,10K 方波; (3) 滤波芯片TLC041,通用运算放大器OP 系列,以及电流监测芯片)) 第一道主要为反映岩性的测井曲线道,包括: 自然电位测井曲线――曲线符号为SP、记录单位mv; 自然伽马测井曲线――曲线符号为GR、记录单位API; 井径测井曲线――曲线符号为CAL,记录单位in或cm; 岩性密度测井曲线(光电吸收界面指数)――曲线符号为PE; 第二道是深度道;通常的深度比例尺为1:200 或1:500 第三道是反映含油性的测井曲线道,包括深中浅三条电阻率测井曲线,分别是: 深侧向测井曲线――曲线符号为LLD、记录单位Ωm; 浅侧向测井曲线――曲线符号为LLS、记录单位Ωm; 微球形聚焦测井曲线――曲线符号为MSFL、记录单位Ωm; 电阻率测井曲线通常为对数刻度。 第四道为反映孔隙度的测井曲线道,包括: 密度测井曲线――曲线符号为DEN或RHOB,记录单位g/cm3; 中子测井曲线――曲线符号为CNL或PHIN,记录单位%,有时为v/v。 声波测井曲线――曲线符号为AC或DT,记录单位us/ft,有时为us/m。 中子和密度测井曲线的刻度的特点是保证在含水砂岩层上两条曲线重迭,在含气层上,密度孔隙度大于中子孔隙度,在泥岩层上,中子孔隙度大于密度孔隙度; 第五道是反映粘土矿物类型的测井曲线道,包括自然伽马能谱测井中的三条曲线: 放射性钍测井曲线――曲线符号为Th或THOR,记录单位是ppm; 放射性铀测井曲线――曲线符号为U或URAN,记录单位ppm; 放射性钾测井曲线――曲线符号为K或POTA,记录单位%,有时为v/v。 测井曲线中英文名称对照 测井曲线英文与汉字名称对照 代码名称 A1R1 T1R1声波幅度 A1R2 T1R2声波幅度 A2R1 T2R1声波幅度 A2R2 T2R2声波幅度 AAC 声波附加值 AAVG 第一扇区平均值 AC 声波时差 AF10 阵列感应电阻率 AF20 阵列感应电阻率 AF30 阵列感应电阻率 AF60 阵列感应电阻率 AF90 阵列感应电阻率 AFRT 阵列感应电阻率 AFRX 阵列感应电阻率 AIMP 声阻抗 AIPD 密度孔隙度 AIPN 中子孔隙度 AMAV 声幅 AMAX 最大声幅 深圳大学实验报告课程名称:信号与系统 实验项目名称:信号的分解与合成实验 学院:信息工程工程学院 专业:电子信息工程 指导教师: 报告人:学号:班级: 实验时间: 实验报告提交时间: 教务处制 具体方法:基波与各高次谐波相位比较(李沙育频率测试法) 把BFP-1ω处的基波送入示波器的X 轴,再分别把BFP-31ω、BFP-51ω处的高次谐波送入Y 轴,示波器采用X-Y 方式显示,观察李沙育图。 当基波与三次谐波相位差为0o 、90o 、180o 时,波形分别如图所示。 以上是三次谐波与基波产生的典型的李沙育图,通过图形上下端及两旁的波峰个数,确定频率比。 五、 实验步骤与相应实验结果: 1、把电信号分解与合成模块插在主板上,用导线接通此模块“电源插入”和主板上的电源,并打开此模块的电源开关。 2、调节函数信号发生器,使其输出10KHz 左右的方波,占空比为50%,峰峰值为6V 左右,如图(2)所示。将其接至该实验模块的“输入端”,用示波器观察各次谐波的输出即各次谐波,分别如图(3)、图(4)、图(5)、图(6)所示。 图(2)输出方波信号 图(3)基次谐波图(4)三次谐波 图(5)五次谐波图(6)七次谐波 3、信号的分解实验提供两种方式即分立元件模拟方式和数字方式。该实验采用数字方式。数字方式采用单片机输出各次谐波分量的采样值,然后经过DA转换出各次谐波,基波幅度已经固定,只需调节其他谐波的幅度,操作比较方便。数字方式需要同时打开电源开关S1、S2。 4、用示波器的两个探头,直接观察基波和三次谐波的相位关系,或者采用李沙育图的方法,看其相位差是否为180,同时考察其幅度关系,幅度之比是否为3:1. 采用李沙育图观察基波和三次谐波的相位关系如图(7),可知道其相位为180. 图(7) 从示波器中观察基波和三次谐波的峰峰值之比,可知其幅度比为3:1,如图(8)所示 第二节 自然电位测井曲线的形状 在井钻穿地层的过程中,地层与钻井液相接触,产生扩散吸附作用,在钻井液与地层接 触面上产生自然电位。下面分析夹在厚层泥岩中的砂岩自然电位曲线的形状。 一、井内自然电场的分布 若砂岩的地层水矿化度为C 2,泥岩的地层水矿化度为C 1,钻井液的矿化度为C mf,,设C 1> C 2>C mf ,井内自然电位的分布如图1-4所示。 在砂岩和钻井液的接触面上,由于扩散作用产生扩散电动势E d 为: C C K E mf d d 2lg = (1-6) 在泥岩和钻井液的接触面上,由于扩散吸附作用产生的扩散吸附电动势E da : C C K E mf da da 1lg = (1-7) 在泥岩和砂岩的接触面上,由于扩散吸附作用,产生的扩散吸附电动势 E da : C C K E da da 2 1lg = (1-8) 在井与砂岩、泥岩的接触面上,自然电流回路的总自然电动势Es ,是每 个接触面上自然电动势的代数和。 E s =C C K mf d 2lg +C C K mf da 1lg -C C K da 2 1lg =C C K mf d 2lg +K da (C C mf 1lg -C C 21lg ) 图1-4砂泥岩交界面处自然电场的分布 =C C K mf d 2lg + K da C C mf 2lg =(K d + K da) C C mf 2lg =K C C mf 2lg (1-9) 式中 K=(K d +K da )——自然电位系数。 对于纯砂岩和泥岩地层,其地层水和钻井液滤液的盐类为氯化钠,在25℃时,K d = -11.6mV,K da =59.1 mV ,K d -K da = -70.7 mV,令K= -( K d -K da )=70.7 mV 代人式(1-9), E S =C C mf 2lg 7.70 (1-10) 在溶液的浓度不很大时,可以认为电阻率与浓度成反比。则式(1-10)可写成: R R E mf S 2lg 7.70= (1-11) 式中 R mf ——钻井液滤液电阻率; R 2——砂岩地层水电阻率,以下用R w 表示。 如果砂岩含有泥质,或者泥岩不纯,将使总的自然电动势减小,不能按上式计算砂泥岩 全国大学生电子设计竞赛 2010年TI杯模拟电子系统专题邀请赛设计报告 题目:信号波形合成实验电路(C题) 学校:武汉大学 指导老师: 参赛队员姓名: 日期:2010年08月24日 2010年TI杯模拟电子系统专题邀请赛试题 信号波形合成实验电路(C题) 一、课题的任务和要求 课题任务是对一个特定频率的方波进行变换产生多个不同频率的正弦信号,再将这些正弦信号合成为近似方波和近似三角波。 课题要求是首先设计制作一个特定频率的方波发生器,并在这个方波上进行必要的信号转换,分别产生10KHz、30KHz和50KHz的正弦波,然后对这三个正弦波进行频率合成,合成后的目标信号为10KHz近似方波和近似三角波。另外设计一个正弦信号幅度测量电路,以测量出产生的10KHz、30KHz和50KHz正弦波的的幅度值。 课题还给出了参考的实现方法,见下图。 图1 电路示意图 图1 课题参考实现方案 二、实现方案的分析 1.基本方波发生器方案的分析 方波的产生方法很多,如用运算放大器非线性产生、用反向器及触发器产生、也可用模数混合时基电路ICL7555产生等。本例采用第一种方案,最符合题意要求。 2.波形变换电路方案的分析 从某方波中提取特定频率的正弦波方案很多,如用窄带滤波器直接从方波中提取所需的基波或谐波;用锁相方法进行分频或倍频产生所需频率;用数字分频方案,从较高频率的方波或矩形波中通过分频获得所需频率方波并进行变换获得正弦波。本课题采用第三种方案。 3.移相方案分析 在方波——正弦波转换中,难免会产生附加相移,通过移相来抵消附加相依,以便信号合成时重新实现同步。根据微分电路实现相位超前、积分电路实现相位滞后的理论,因此,采用微伏和积分来实现移相。 4.信号合成方案分析 方波信号经过波形变换和移相后,其输出幅度将有不同程度的衰减,合成前需要将各成分的信号幅度调整到规定比例,才能合成为新的合成信号。本课题采用反向比利运算电路实 实验4 神经干动作电位不应期和传导速度的测定 【实验目的】 1.加深理解兴奋传导的概念并了解神经兴奋传导速度测定的基本原理和方法。 2.验证和加深理解神经干动作电位后兴奋性的规律性变化。 【实验原理】 1.神经纤维兴奋时产生一个可以传播的动作电位,动作电位依局部电流或跳跃传导的方式 沿神经纤维传导,其速度取决于神经纤维直径、内阻、有无髓鞘等。坐骨神经的动作电位是由一群不同兴奋阈值、传导速度(v)和幅值的峰形电位所总和而成,为复合动作电位。测定该复合动作电位传导的距离(s)和经过这些距离所需的时间(t),即可根据v=s/t计算出神经干兴奋的传导速度。 2.神经组织和其他可兴奋组织一样,在接受一次刺激产生兴奋后,其兴奋性将会发生规律 性的变化,一次经过绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期,然后再回到正常的兴奋水平。为了测定坐骨神经发生一次兴奋后的兴奋性周期变化,可采用双脉冲刺激法。 即先给与一个一定强度的“条件刺激”,使神经产生兴奋,在神经发生兴奋后,按不同的时间间隔在给与一个“测试刺激”,观察测试刺激是否引起动作电位以及动作电位的大小,以此来反应神经兴奋性的变化,测出相对不应期和绝对不应期。 【实验对象】 蛙或蟾蜍。 【实验器材与药品】 微机生物信号采集处理系统、蛙类手术器械1套、神经标本屏蔽盒、滤纸片、棉球、任氏液。 【实验方法和步骤】 一、蛙或蟾蜍坐骨神经标本制备 标本制备方法参见实验“神经干动作电位的引导”。 二、仪器连接及参数选定 1.仪器连接:同实验3。 2.刺激器参数选定:刺激方式:单次;刺激波宽:0.1~0.2ms;刺激强度:数伏至数十伏。 通过显示器观察到方波位置,而后调节延时使之到适当位置。 3.前置放大器调节:增益:1000;高频滤波:10kHz;时间常数:0.01。 4.计算机调节:见有关计算机操作部分。 三、观察项目 1.神经干兴奋传导速度的测量 将坐骨神经干标本置于神经标本屏蔽盒内的电极上,神经干需与两对引导电极r1和r2以及刺激电极保持良好的接触。 1.1 将r1记录电极连于前置放大器输入端,调节刺激器刺激强度以产生最大动作电位。 1.2 根据计算机采样时间,可测量出从刺激伪迹前沿至动作电位起始转折处的时间间隔(毫 毕业设计(论文) 方波信号波形合成电路 专业年级 2007电子信息工程 学号 20072321 姓名周兴平 指导教师张秀平 评阅人 2011年6月 中国常州 河海大学 本科毕业设计(论文)任务书 (理工科类) Ⅰ、毕业设计(论文)题目: 方波信号波形合成电路 Ⅱ、毕业设计(论文)工作内容(从综合运用知识、研究方案的设计、研究方法和手段的运用、应用文献资料、数据分析处理、图纸质量、技术或观点创新等方面详细说明):设计制作一个电路,能够产生多个不同频率的正弦信号,并将这些信号再合成为近似方波。电路示意图如图所示。 基本要求:1、方波振荡器的信号经分频与滤波处理,同时产生频率为10kHz和30kHz的正弦波信号,这2种信号应具有确定的相位关系; 2、产生的信号波形无明显失真,幅度峰峰值分别为6V和2V; 3、制作一个由移相器和加法器构成的信号合成电路,将产生的10kHz和30kHz 的正弦波信号作为基波和3次谐波,合成一个近似方波,波形幅度为5V。 4、再产生50KHz的正弦信号作为5次谐波,参与信号合成,使合成的波形更接近于方波; 5、设计制作一个能对各个正弦信号的幅度进行测量和数字显示的电路,测量误差不大于正负5%。 6、总结毕业设计内容,撰写毕业设计论文。 Ⅲ、进度安排: 第一阶段(10年下13周——15周):搜集相关资料,复习掌握相关的理论知识。第二阶段(16周——20周):方波产生电路设计、调试。 第三阶段(11年上1周——8周):谐波产生电路设计、调试,方波合成。 第四阶段(9周——13周):正弦波幅度测量和显示电路设计。 第五阶段(14周——):撰写毕业设计论文,答辩。 Ⅳ、主要参考资料: [1]、郑君里等《信号与系统》(上)[M].高等教育出版社,2005. [2]、康华光.《电子技术基础》(模拟部分)[M].高等教育出版社,2003. [3]、胡汉才.《单片机原理及系统设计》.清华大学出版社,2002. [4]、https://www.doczj.com/doc/047757886.html,. 指导教师:张秀平,2010 年11 月28 日学生姓名:周兴平,专业年级:07级电子信息工程系负责人审核意见(从选题是否符合专业培养目标、是否结合科研或工程实际、综合训练程度、内容难度及工作量等方面加以审核): 系负责人签字:,2010 年12 月8 日 信号波形合成实验电路(C 题) 内容介绍:该项目基于多个正弦波合成方波与三角波等非正弦周期信号的电 路。使用555电路构成基准的方波振荡信号,以74LS161实现前置分频形成10KHz 、30kHz 、50kHz 的方波信号,利用TLC04滤波器芯片获得其正弦基波分量,以TLC084实现各个信号的放大、衰减和加法功能,同时使用RC 移相电路实现信号的相位同步;使用二极管峰值包络检波电路获得正弦信号的幅度,以MSP430作为微控制器对正弦信号进行采样,并且采用段式液晶实时显示测量信号的幅度值。 1方案 1.1题目分析 考虑到本设计课题需要用多个具有确定相位和幅度关系的正弦波合成非正弦周期信号,首选使用同一个信号源产生基本的方波振荡,使得后级的多个正弦波之间保持确定的相位关系。 在滤波器环节,为了生成10kHz 、30kHz 和50kHz 的正弦波,我们需要使用三个独立的滤波器,由于输入滤波器的是10kHz 、30kHz 和50kHz 的方波信号,所以可以使用带通滤波器或者低通滤波器,并且尽量维持一致的相位偏移。 从Fourier 信号分析理论看,合成 数学上可以证明此方波可表示为: )7sin 7 15sin 513sin 31(sin 4)( t t t t h t f 三角波也可以表示为: )7sin 7 1 5sin 513sin 31(sin 8)(2222 t t t t h t f 由以上的数学分析可知,保持各个正弦波之间的相位和幅度的准确关系是准确合成方波和三角波的关键,为此,需要为各个频率的正弦波设计移相电路和放大电路以调节大小和相位关系。 在正弦波幅度测量与显示部分中,需要使用MCU 采集并处理信息,使用液晶显示数值。 1.2系统结构 系统结构如图1所示,使用同一个方波发生器作为基准,以便实现相位同步;为补偿在分频器和滤波器中出现的相位偏移,需要后级进行相位和幅度校准。 高分辨率静自然电位测井仪(HRSSPT) 前言 静自然电位测井SSP是求取地层水电阻率Rw非常有效的测井方法,但由于目前的自然电位测井SP测量的并不是SSP,所以直接用SP资料求取地层水电阻率Rw会遇到许多问题。新研制的高分辨率静自然电位测井仪可以直接测量SSP。该仪器经过多口井的现场试验,所录取的资料达到了预期的设计目标,已能满足工程的需要。 一、自然电位SP测井原理 自然电位SP测井测量的是自然电位随井深变化的曲线。其原理测量线 路如图1所示。 图1 裸眼井SP测量原理 在井内放一个测量电极,地面放一个参考电极,将测量电极沿井筒移动时,即可测量出一条随深度变化的自然电位SP曲线。 二、井内自然电位产生的原因 对于油井来说,井内自然电位产生的原因主要有两个: 1.地层水矿化度Cw和钻井泥浆矿化度Cm的不同,引起离子的扩散作用和岩石颗粒对离子的吸附作用,产生扩散吸附电位; 2.地层压力与泥浆柱压力不同时,在孔隙型地层会发生过滤作用,产生过滤电位。 实践证明,油井的自然电位主要是扩散吸附电位,只有在泥浆柱和地层间的压力差很大的情况下,才考虑过滤电位的影响。 扩散吸附电位产生的原理 在油井中,扩散吸附电位产生的原理可用图2来说明。 参照图2,当地层被钻穿后: 1.在砂岩孔隙性地层段,泥浆滤液和孔隙中的地层水直接接触。由于在 一般的情况下,泥浆的矿化度小于地层水的矿化度,并假定泥浆和地层水所含的盐类都为氯化钠NaCl,所以氯离子Cl-和钠离子Na+ 会从含有矿化度较高地层水的储集层一侧向矿化度低的井眼泥浆一侧进行扩散。由于氯离子Cl-的迁移速率比钠离子Na+ 快,所以当扩散达到平衡时,在储集层内带正电荷的钠离子Na+含量会比带负电荷的氯离子Cl-多,产生正电位;而在井筒内带负电荷氯离子Cl-会比带正电荷的钠离子Na+多,产生负电位。这样在井眼和储层之间形成负的扩散电位差Ej,Ej的大小与地层水的矿化度和泥浆的矿化度有关。 2.在泥岩地层段,由于泥岩所含的粘土矿物对带负电的氯离子Cl-有非 常强的吸附能力,氯离子Cl-无法进行扩散迁移,只有带正电的钠离子Na+可以扩散迁移到井筒内,在井眼和泥岩层之间形成正的吸附电位差Em,Em的大小与泥岩地层水的矿化度和泥浆的矿化度有关。 主要测井曲线及其含义 主要测井曲线及其含义 一、自然电位测井: 测量在地层电化学作用下产生的电位。 自然电位极性的“正”、“负”以及幅度的大小与泥浆滤液电阻率Rmf和地层水 电阻率Rw的关系一致。Rmf≈Rw时,SP几乎是平直的; Rmf>Rw时SP为负异常;Rmf<Rw时,SP在渗透层表现为正异常。 自然电位测井 SP曲线的应用:①划分渗透性地层。②判断岩性,进行地层对比。③估计泥质含量。④确定地层水电阻率。⑤判断水淹层。⑥沉积相研究。 自然电位正异常 Rmf<Rw时,SP出现正异常。 淡水层Rw很大(浅部地层) 咸水泥浆(相对与地层水电阻率而言) 自然电位测井 自然电位曲线与自然伽马、微电极曲线具有较好的对应性。 自然电位曲线在水淹层出现基线偏移 二、普通视电阻率测井(R4、R2.5) 普通视电阻率测井是研究各种介质中的电场分布的一种测井方法。测量时先给介质通入电流造成人工电场,这个场的分布特点决定于周围介质的电阻率,因此,只要测出各种介质中的电场分布特点就可确定介质的电阻率。 视电阻率曲线的应用:①划分岩性剖面。②求岩层的真电阻率。③求岩层孔隙度。 ④深度校正。⑤地层对比。 电极系测井 2.5米底部梯度电阻率进套管时有一屏蔽尖,它对应套管鞋深度;若套管下的较深,在测井图上可能无屏蔽尖,这时可用曲线回零时的半幅点向上推一个电极距的长度即可。 底部梯度电极系分层: 顶:低点; 底:高值。 三、微电极测井(ML) 微电极测井是一种微电阻率测井方法。其纵向分辨能力强,可直观地判断渗透层。主要应用:①划分岩性剖面。②确定岩层界面。③确定含油砂岩的有效厚度。④确定大井径井段。⑤确定冲洗带电阻率Rxo及泥饼厚度hmc。 实验四 神经干动作电位的测定 【实验目的】 学习生物电活动的细胞外记录法;观察坐骨神经干动作电位的基本波形、潜伏期、幅值 以及时程。 【实验原理】 神经组织属于可兴奋组织,其兴奋的客观标志是产生动作电位,即当受到有效刺激时, 膜电位在静息电位的基础上将发生一系列的快速、可逆、可扩布的电位变化。 动作电位可以沿着神经纤维传导。在神经细胞外表面,已兴奋的部位带负电,未兴奋的 部位带正电。 采用电生理学实验方法可以引导出此电位差或电位变化, 根据引导的方式不同, 所记录到的动作电位可呈现单向或双向的波形。 由于坐骨神经干是由许多神经纤维组成的, 所以其产生的动作电位是众多神经纤维动作 电位的叠加,即为一个复合动作电位。这些神经纤维的兴奋性是不同的,所以在一定范围内 增大刺激强度可以使电位幅度增大。这和单一细胞产生的动作电位是有区别的。本实验所引 导出的动作电位即为坐骨神经干的复合动作电位。 【实验对象】 蛙或蟾蜍。 【实验材料】 两栖类手术器械 1 套、滴管、BL-410生物机能实验系统、神经屏蔽盒、刺激电极、接 收电极、任氏液。 【实验步骤】 1. 制备坐骨神经干标本 坐骨神经干标本的制备方法与制备坐骨神经-腓肠肌标本相似。首先按照制备坐骨神经- 腓肠肌标本的方法分离坐骨神经, 当游离至膝关节处时, 在腓肠肌两侧找到胫神经和腓神经, 任选其一剪断,然后分离留下的一支直至足趾并剪断。保留与坐骨神经相连的一小段脊柱, 其余组织均剪除。此时,即制成了坐骨神经干标本。将标本浸于任氏液中,待其兴奋性稳定 后开始实验。 2.接标本与实验仪器 1)棉球沾任氏液擦拭神经标本屏蔽盒内的电极,将标本的脊柱端置于屏蔽盒的刺激电 (图 4-1 屏蔽盒) 极端(即 0刻度端),其神经部分横搭在各个电极上。 2)取出 BL-410 生物机能实验系统专用刺激电极,将其插头插在与主机“刺激”插口 中, 另一端的两个鳄鱼夹分别夹在屏蔽盒左侧的两个刺激接口上。 红色接正极, 黑色接负极。 保持两鳄鱼夹的间距为 1cm。 3)取出 BL-410 生物机能实验系统专用生物电信号引导电极。引导电极的一端是一个5 芯插口,将该插口与主机的 1 通道相连;另一端有三个不同颜色的鳄鱼夹,其中黑色的夹子 用于接地,夹在屏蔽盒的接地接口上并和屏蔽盒本身的接地鳄鱼夹相对应的接在同一电极 上;红色的夹子引导正电信号,黄色的夹子引导负电信号,分别夹在屏蔽盒的两个接收电极 接口上(红、黄鳄鱼夹的连接位置可以任选,但要保证间距为 1cm,且所接的电极上搭有神 摘要 课题任务是对一个特定频率的方波进行变换产生多个不同频率的弦信号,再将这些正弦信号合成为近似方波。首先设计制作一个特定频率的方波发生器,并在这个方波上进行必要的信号转换,分别产生10KHz、30KHz 和50KHz 的正弦波,然后对这三个正弦波进行频率合成,合成后的目标信号为10KHz近似方波。 本课题的理论基础是傅里叶级数。法国数学家傅里叶发现,任何周期函数都可以用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示(选择正弦函数与余弦函数作为基函数是因为它们是正交的),后世称为傅里叶级数一种特殊的三角级数。假设{a0, a1, a2, a3, ..., an, ...}和{b1, b2, b3, ..., bn, ...}是一组无穷的常数。这些常数被称为傅里叶系数。x是一个变量。普通的傅里叶级数可以表示为: F(x) = a0/2 + a1 cos x + b1 sin x + a2 cos 2x + b2 sin 2x + ...+ an cos nx + bn sin nx + ... 一些波形比较简单,比如单纯的正弦波,但是这些只是理论上的。在实际生活中,大多数波形都包含谐波频率(最小频率或基波频率的倍数)的能量。谐波频率能量相较于基波频率能量的比例是依赖于波形的。傅里叶级数将这种波形数学的定义为相对于时间的位移函数(通常为振幅、频率或相位)。[1] 随着傅里叶级数中计算的项的增加,级数会越来越近似于定义复杂信号波形的精确函数。计算机能够计算出傅里叶级数的成百上千甚至数百万个项。 本课题就是基于此原理,取基波、三次谐波及五次谐波进行合成。当然谐波之间要满足一定相位及幅值比例关系,所以用同一振荡器产生信号,再进行分频及移相等处理。 关键词:方波振荡器;傅里叶级数;分频;滤波;移相电路 第一讲测井曲线的识别及应用 钻井取芯、岩屑录井、地球物理测井是目前比较普及的三种认识了解地层的方法。钻井获取的岩芯资料直观、准确,但成本高、效率低。岩屑录井简便、及时,但干扰因素多,深度有误差,岩屑易失真。测井是一种间接的录井手段,它是应用地球物理方法,连续地测定岩石的物理参数,以不同的岩石存在着一定物性差别,在测井曲线上有不同的变化特征为基础,利用各种测井曲线显示的特征、变化规律来划分钻井地质剖面、认识研究储层的一种录井方法;具有经济实用、收获率高、易保存的优势,是目前我们认识地层的主要途径。 鄂尔多斯盆地常规测井系列分为综合测井和标准测井两种。 综合测井系列:重点反映目的层段钻井剖面的地层特征。测量井段由井底到直罗组底部,比例尺1:200。由感应、八侧向、四米电阻、微电极、声速、井径、自然电位、自然咖玛八种测井方法组成。探井、评价井为了提高储层物性解释精度,加测密度和补偿中子两条曲线。 标准测井系列:全面反映钻井剖面地层特征,测量井段由井底到井口(黄土层底部),比例尺1:500,多用于盆地宏观地质研究。过去标准测井系列较单一,仅有视电阻率、自然咖玛测井等两三条曲线。近几年完钻井的标准测井系列曲线较完善,只比综合测井系列少了微电极测井一项。 一、测井曲线的识别 微电极系测井、四米电阻测井、感应—八侧向测井、都是以测定岩石的电阻率为物理前提,但曲线的指向意义各异。微电极常用于判断砂岩渗透性和薄层划分。感应—八侧向测井用于判定砂岩的含油水层性能。四米电阻、声速、井径、自然电位、自然咖玛 用于砂泥岩性划分。它们各有特定含义,又互相印证,互为补充,所以,我们使用时必须综合考虑。 1、微电极测井 大家知道,油井完钻后由井眼向外围依次是:泥饼、冲洗带、侵入带、地层。泥饼是泥浆中的水分进入地层后,吸附、残留在砂岩壁上的泥浆颗粒物。冲洗带是紧靠井壁附近,地层中的流体几乎被钻井液全部赶走了的部分;其深入地层的范围一般约7—8 厘米。侵入带是钻井液与地层中流体的混合部分。 微电极测井是一种探测井壁周围泥饼和冲洗带电阻率的测井方法。由三个微电极系测得的微梯度和微电位两条曲线组成。微梯度探测范围(横向深度)4—5 厘米,显示的是泥饼的电阻值(泥饼的厚度一般在3—5 厘米之间,泥饼的电阻率通常为泥浆滤液电阻率的1—2 倍);微电位探测深度8—10 厘米,显示的是冲洗带的电阻值。当地层为非渗透性的泥岩、页岩时井壁无泥饼和冲洗带,梯度电阻值等于或接近电位电阻值,曲线重合或叠置;当地层为渗透性的砂岩时,梯度电阻值小于电位电阻值,两条曲线分离,出现差异,差异越大说明砂岩渗透性能越好。所以,主要用来判断储层的渗透性能。 微电极系由于电极距短,反应灵敏,极板紧贴井壁受泥浆影响小对层界面反映清晰,划分2?5米薄层时使用较多,曲线的拐点处为小层界面。 2、感应测井 感应测井是利用电磁感应的原理来测量地层的导电性能。双感应—八侧向综合井下仪器,测量的是地层深、中、浅三个不同位置上的电阻率值。深感应探测深度约为中感应的二倍(距井筒四米左右),反映的是原始地层的电阻率。中感应反映的是距井筒1?2 米范围内地层的电阻率。八侧向反映的是井壁附近的电阻率。这种由近到远的三组合比 关键词:分频滤波移相方波合成 中图分类号:tn710 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2012)008-047-02 1 方案设计与论证 1.1 方波振荡电路设计 用ne555集成芯片外接电阻电容产生方波信号,能够满足设计的频率需要,该波的频率可以通过调节555定时器电路的放电电阻来进行调节。该电路具有成本低廉,频率可调,上升沿陡的特点,故本设计采用该方法实现方波振荡电路。 1.2 分频器设计 在该部分电路设计时,设计者考虑了几个问题:首先,信号波形要纯净,频率成份清楚;其次,就是信号输出的占空比最好是50%,采用计数器电路可方便有效地实现分频功能。在功能上能够满足需要且电路简单,因此决定采用计数器74ls161和74ls74芯片实现分频功能,最后得到占空比为50%的方波,故选择该方案实现分频。 1.3 滤波器设计 滤波单元电路完成的功能是将分频后的方波信号转化成相应频率的无失真的正弦信号。要充分考虑滤波器过渡带、衰减带特性。 方案一:无源滤波。 rc无源滤波器具有电路简单,抗干扰性强,较好的低频性能,但是rc参数计算较为困难,在滤波特性上与有源滤波相比有一定差距。 方案二:有源滤波器。 有源滤波电路是指使用放大器实现滤波功能。有源滤波能够滤除谐波,同时还可以动态补偿无功功率。其优点是反映动作迅速,滤除谐波可达到95%以上,补偿无功细致,故采用此方案。 1.4 移相器设计 方案一:rc移相网络。 电路结构简单,但移相的同时会引起幅度较大衰减,需增加增益补偿电路,且参数调节较困难。 方案二:有源全通滤波器。 方案二电路结构较无源网络复杂,但在移相的同时不会引起幅度衰减,可省去增益补偿电路,故选用方案二。 1.5 加法器设计 该单元是将调相后的几路信号进行叠加,得到需要的波形信号。故直接选择反相加法器实现该功能。 2 理论分析与计算 2.1 方波信号的分解与合成 周期信号是由一个或几个、乃至无穷多个不同频率的谐波叠加而成的,因此,周期信号可以分解成多个乃至无穷多个谐波信号。方波信号的傅里叶级数展开如下: (1) 在理想情况下,方波的偶次谐波应该无输出信号,始终为零电平,奇次谐波中的一、三、五次谐波的幅度比为1:(1/3):(1/5)。信号源输出300khz的方波信号经过分频滤波电路后可以得到10khz、30khz、50khz的方波,其计算公式表示如下: (2) 频率为10khz的正弦波信号的峰峰值为6v,频率为30khz的正弦波信号的峰峰值为2v, 神经干动作电位实验报告 篇一:泥蛙神经干动作电位的引导传导速度的测定实验报告 神经干动作电位传导速度的测定 一实验目的 一掌握坐骨神经标本的制备方法。 二掌握引导神经干复合动作电位和测定其传导速度的基本原理。 二相关知识 (一)兴奋及兴奋性的概念 (二)动作电位的潜伏期、动作电位时程和幅值 1、动作电位:各种可兴奋细胞在受到刺激而兴奋时,可以在细胞膜静息电位的基础上发生一次短暂的,可向周围扩布的电位波动。这种电位波动称为动作电位。 (三)、动作电位的传导 局部电流的形式 (一)、细胞外记录 1 (二)、神经干的动作电位 神经干是由许多粗细不等的有髓和无髓神经纤维组成的混合神经,故神经干动作电位与单根神经纤维的动作电位不同,它是由许多神经纤维的动作电位合成的一种复合电位。 四实验原理 (一)、单根神经纤维动作电位的引导及其传导 1、记录出了一个先升后降的双相动作电位的原理 当神经纤维未受刺激时,膜外与电极所接触的两点之间没有电位差,所以两电极之间也无电位差存在,扫描线为一水平基线。 在神经干左端给予电刺激后,则产生一个向右传导的冲动(负电位),当冲动传到1电极(负电极)下方时,此处电位较2处为低,产生了电位差,扫描线向上偏转,记录出一个向上的波形(在电生理实验中,为了便于观察,习惯上规定负波向上)。随后,冲动继续向右侧传导,离开1电极传向2电极处。当它到达2电极(正电极)下方时,因1电极处神经差不多已恢复到原来的状态,于是2电极处又较1电极处为负,引起扫描线向下偏转,记录出一个向下的波形。这样,在神经冲动向右传导的过程中,就记录出了一个先升后降的双相动作电位。 负电极在前时,它首先记录到神经干表面由正变负的电位变化,经历了由正到负再到正的过程,因此记录出动作电位 2 的上相。当在后的正电极记录到这种同样的电位变化过程时,显示相反的情况,记录出动作电位的下相。如果互换正、负电极的位置,则记录到先降后升的双相动作电位。 C.A点神经纤维多于B点(次要原因)。 (二)、神经干动作电位的引导及其传导 五实验步骤 (一)、制备蛙类坐骨神经-胫腓神经标本 通过观看录象让学生学习制作方法 (二)、连接实验装置 注意电极的安装,正负不要接反。 (三)、实验参数设置: (四)、实验观察、记录和测量静息电位和动作电位的测定

《解题思路》信号波形合成实验电路(2)

信号波形合成

TI杯模拟电子设计大赛信号波形合成实验电路

信号波形合成实验电路(C题)

测井曲线符号极其单位符号

信号分解与合成实验

SP_自然电位测井曲线的形状

TI杯设计报告(赛区一等奖)信号波形合成实验电路

神经干动作电位及其传导速度的测定

方波信号波形合成电路

信号波形合成实验电路

静自然电位测井仪

测井曲线解释及其含义

生理学实验 神经干动作电位的测定

方波信号波形合成电路

测井曲线的识别及应用

信号波形合成的电路设计

神经干动作电位实验报告