名词解释

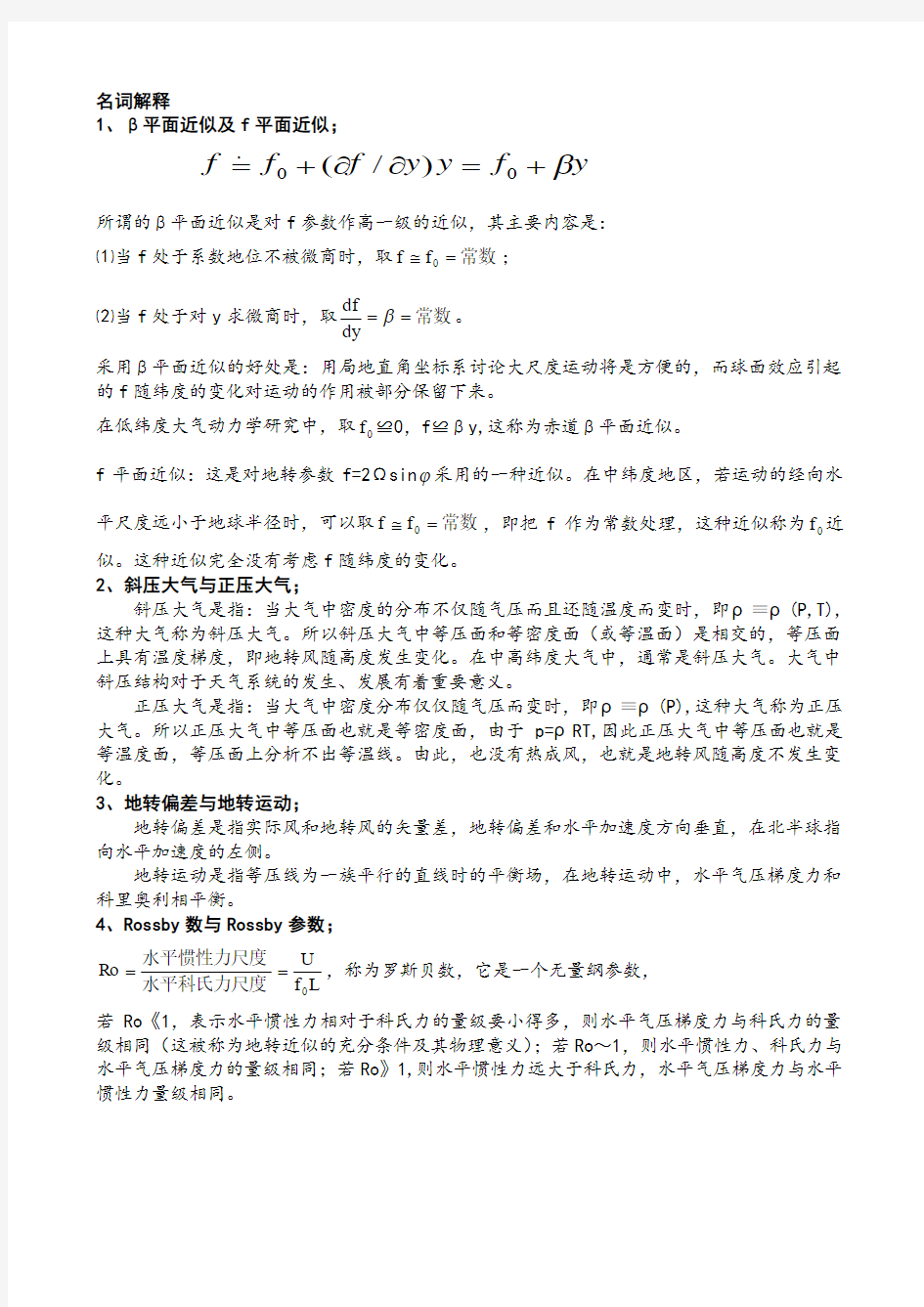

1、β平面近似及f 平面近似;

所谓的β平面近似是对f 参数作高一级的近似,其主要内容是:

⑴当f 处于系数地位不被微商时,取常数=?0f f ;

⑵当f 处于对y 求微商时,取常数==βdy

df 。 采用β平面近似的好处是:用局地直角坐标系讨论大尺度运动将是方便的,而球面效应引起的f 随纬度的变化对运动的作用被部分保留下来。

在低纬度大气动力学研究中,取0f ≌0,f ≌βy,这称为赤道β平面近似。

f 平面近似:这是对地转参数f=2Ωsin ?采用的一种近似。在中纬度地区,若运动的经向水平尺度远小于地球半径时,可以取常数=?0f f ,即把f 作为常数处理,这种近似称为0f 近似。这种近似完全没有考虑f 随纬度的变化。

2、斜压大气与正压大气;

斜压大气是指:当大气中密度的分布不仅随气压而且还随温度而变时,即ρ≡ρ(P,T),这种大气称为斜压大气。所以斜压大气中等压面和等密度面(或等温面)是相交的,等压面上具有温度梯度,即地转风随高度发生变化。在中高纬度大气中,通常是斜压大气。大气中斜压结构对于天气系统的发生、发展有着重要意义。

正压大气是指:当大气中密度分布仅仅随气压而变时,即ρ≡ρ(P),这种大气称为正压大气。所以正压大气中等压面也就是等密度面,由于p=ρRT,因此正压大气中等压面也就是等温度面,等压面上分析不出等温线。由此,也没有热成风,也就是地转风随高度不发生变化。

3、地转偏差与地转运动;

地转偏差是指实际风和地转风的矢量差,地转偏差和水平加速度方向垂直,在北半球指向水平加速度的左侧。

地转运动是指等压线为一族平行的直线时的平衡场,在地转运动中,水平气压梯度力和科里奥利相平衡。

4、Rossby 数与Rossby 参数;

L

f U Ro 0==水平科氏力尺度水平惯性力尺度,称为罗斯贝数,它是一个无量纲参数, 若Ro 《1,表示水平惯性力相对于科氏力的量级要小得多,则水平气压梯度力与科氏力的量级相同(这被称为地转近似的充分条件及其物理意义);若Ro ~1,则水平惯性力、科氏力与水平气压梯度力的量级相同;若Ro 》1,则水平惯性力远大于科氏力,水平气压梯度力与水平惯性力量级相同。

y

f y y f f f β+=??+=00)/(

Rossby 参数:由于地球呈球体之关系,科氏参数向北之变量。以符号表示如下: β=d/dy(2 Ωsin φ)=2 Ωcos φ/a ,式中Ω系地球之角速度,φ为纬度,a 为地球之平均半径,β即为罗斯贝参数。罗斯贝参数,通常多视为一常数。

5、全位能与有效位能;

于静力平衡大气中,铅直气柱所包含的位能与内能是成比例的,所以将气柱中的位能与内能合在一起定义为全位能*P 更为方便。即有

????

? ??=+Φ=∞A p dA Tdz c I P 0***ρ (7.39) 全位能实际上是气柱的焓。全位能有时也称为位能。

有效位能的定义:它是闭合系统中大气的全(部)位能与温度场按绝热过程重新调整后系统所具有的最小全位能的差。绝热调整后产生了稳定层结是:p 、T 和θ等值面是相互重合,这时位能不能再转换动能了,所以此时是最小的全位能。

全位能:静力平衡大气的内能和位能之和。

有效位能:大气处于某一状态时,可用于转换为动能的能量只是全位能的一小部分,这部分能量称为有效位能,余下的称为非有效位能。

6、行星边界层与自由大气。

在接近地球表面的一层大气中,强烈的风垂直切变和下垫面非均匀增热,常会引起湍流的发展。这层大气污染称为行星边界层。

摩擦层以上、空气运动不受地表摩擦影响的大气。其下限高度随季节不同而变,冬季约500米,夏季约2000米。在中、高纬度,自由大气中空气运动基本遵守地转风或梯度风法则,即科氏力和气压梯度力相平衡,气流几乎与等压线平行。

1、大气运动方程有哪几个?

大气运动方程组一般有六个方程组成(三个运动方程、连续方程、热力学能量方程、状态方程);运动方程、连续方程、热力学能量方程是预报方程,状态方程是诊断方程。

z y x F g p dt d F y

p fu dt dv F x

p fv dt du +-??-=+??-=++??-=-z 111ρωρρ 运动方程的三个分量方程

0)(=??+??+??+z y v x u dt d ωρρ 连续方程

Q dt dp dt dT c p =-α热力学能量方程

RT p ρ=状态方程

2、何谓热成风?如何判断冷暖平流?

热成风:一般把地转风随高度的变化称为热成风。或定义为铅直方向上两等压面上地转风的

矢量差。其符号为T V 。它的数学表达式为:01g g T V V V -= 式中1g V 为较高一层的地转风,

0g V 为较低一层的地转风。

当两层等压面的地转风已知时,即可确定此两层间冷暖区的分布及温度梯度的大小。因为在实际的自由大气中实际风接近地转风,可得如下结论:

⑴当地转风(或实际风)随高度增加而逆时针转时,则有冷平流。

⑵当地转风(或实际风)随高度增加而顺时针转时,则有暖平流。

3、声波、重力内波、惯性重力外波、Rossy 波生成的必要条件?

声波:由大气的可压缩性引起。

重力内波:由大气的稳定层结和重力的作用而形成。

惯性重力外波:自由面的垂直扰动在重力及水平科氏力共同作用下形成的波动。

罗斯贝波:是在准水平的大尺度移动中,由于β效应维持绝对涡度守恒而形成的。

4、中纬度大尺度大气运动的主要特点?

中纬度大尺度大气运动的主要特点有准水平、准地转平衡、准静力平衡、准水平无辐散、缓慢变化的涡旋运动。

5、尺度分析、P 坐标系的建立。

所谓尺度分析方法,就是对不同类型运动,通过观测资料,给出各种尺度运动物理量的特征值,来估计出基本方程中各项数量级,找出主要因子,略去次要因子,使方程得以简化,以利数学处理,也有利于揭示某种运动的本质特征。

已知局地直角坐标系其坐标轴采用(x,y,z),其中的垂直坐标以几何高度z 来表示,故也称它为”z ”坐标系。由于大气的垂直高度与气压有很好的静力学关系,可用气压p 来表示垂直坐标,即空间点的位置用(x,y,p)坐标来表示,这种坐标系称为“P ”坐标系。对于大,中尺度运动,大气具有静力平衡性质,气压p 随高度单调递减。故静力平衡是建立p 坐标系的物理基础。

6、地转偏差、内能、位能、全位能。

地转偏差是指实际风和地转风的矢量差,地转偏差和水平加速度方向垂直,在北半球指向水平加速度的左侧。

内能:单位空气质量的内能,其表达式为:T c I v = 式中v c 为定容比热,T 为空气温度, 重力位能可简称位能:重力场中跟海平面z 高度上单位质量空气微团所具有的位能,其表达式为:Φ=gz

全位能(内能加位能) gz T c P v +=

7、波的频散。

无论g c < c 还是g c >c 波群的宽度最终总是加宽的,这表明扰动量将逐渐被分散,扰动能量相对于合成波列的传输现象为波的频散。

非频散波:频率(ω)或波速(C ) 与波数(k )或者波长(L )无关,则C g=C ,波能与波动一起移动,称波动没有发生频散或为非频散波,如声波、重力外波;反之,若频率与波数有关,则C g ≠C ,称为频数波,如重力波、惯性-重力波、长波。

8、?效应。

由于科氏参数随纬度变化,当气块作南北运动时,牵连涡度发生变化;为了保持绝对涡度守恒,这时相对涡度会发生相应的变化(系统发生变化)。这种效应称为β—效应。

1、热力学分层、动力学分层,各有什么特征?

按照温度结构,大气分为四个层次,即对流层、平流层、中间层、热层。其特征分别为: 对流层:①气流温度随高度升高而降低;②风向风速经常变化;③空气上下对流激烈;④有云、雨、雾雪等天气现象;⑤空气的组成成分一定。

平流层:①随高度增加气温保持不变,中纬度地区保持在-56.5℃左右,故这层成为恒温层;②没有云、雨等天气现象;③空气没有上下对流,只有水平方向的风,故称为平流层;④风向风速稳定,不经常变化;⑤空气质量不多。

中间层:①随高度增加温度先升后降;②有大量臭氧存在;③有水平方向的风,且风速很大;④空气质量很少。

热层:①空气温度随高度的增加而急剧增加;②空气具有很大的导电性,空气已经被电离;③空气可以吸收、反射或折射无线电波;④空气极稀薄。

大气行星边界层可分为二个层次,即自由大气和边界层,其中边界层可分为三个层次,即贴地层,近地面层,埃克曼层。其特征如下:

自由大气:无湍流运动,摩擦力很小,可以略去

贴地层:在这层中分子粘性很大,而湍流粘性应力很小,其厚度在2m 以内。

近地面层:这层中湍流粘性力比分子粘性力重要,且湍流粘性应力基本上不随高度变化,风速随高度呈对数分布,其厚度约为数十米。在近地面层中,湍流对动量、热量、水汽的铅直输送通量也都不随高度改变,所以又称为常值通量层。

埃克曼层:这层中湍流粘性应力和科里奥利力、水平气压梯度力几乎同等重要,而且这三力基本相平衡,运动具有准水平性。

2、涡度方程。

z 坐标系中的铅直涡度方程

()???

? ????+??+--??-???? ????+??-=??y v x u f v z w y v x u t ?β?ζζ? ???

? ??????-????+???? ??????-????-x p y y p x z u y w z v x w ρρρ21

方程左边表示z 坐标系中相对涡度的局地变化取决于右边几个项;

右边第一项为相对涡度的平流作用。沿气流方向相对涡度减小,则有正涡度平流,反之,则有负涡度平流。它与温度平流的意义是类同的;

右边第二项为相对涡度的铅直输送作用。

第三项称为β效应项,是地球自转涡度铅直分量的平流(也称为牵连涡度平流)作用,当气块向北运动时,使局地相对涡度减小;向南运动时,使局地相对涡度增大;

第四项为水平散度作用项。在(f+ζ)〉0条件下,当空气作辐散运动时,使局地相对涡度减小;作辐合运动时,使局地涡度增大;

第五项称为涡管扭曲项。是涡度的水平分量转化为铅直分量的扭转效应。

第六项是力管项。是大气的斜压性对涡度的作用。

P 坐标系中的铅直涡度方程

()???

???????? ????+??? ????+-??-???? ????-???? ????-=??p p p p p p p p p x v x u f p y v x u t ??ω???

???

?????????? ????-?????? ????+???? ????-p v x p u y y f v p p p ωω 方程左边表示P 坐标系中相对涡度的局地变化;

右边第一、二项为相对涡度的平流作用;

第三项为相对涡度的垂直输送;

第四项为水平散度作用,当空气作辐散运动时,使局地相对涡度减小;作辐合运动时,使局地涡度增大;

第五项称为β效应项,为地球自转涡度铅直分量的平流作用,当气块向北运动时,使局地相对涡度减小;向南运动时,使局地相对涡度增大;

第六项是涡度的水平分量转化为铅直分量的扭转效应。与“z ”坐标系涡度方程不同的是没有力管项,力管作用隐含在散度项中。

对大尺度(天气尺度)运动适用的涡度方程

用大尺度运动特征值,对涡度方程进行尺度分析和简化后可得:

()???

? ????+??-=+y v x u f dt f d ? 此式表示大尺度运动中,大气的绝对涡度变化主要由水平的散度引起,水平辐合运动,即0y v x u ????? ????+??,使绝对(相对)涡度加大;水平辐散运动,即0y v x u ????

? ????+??,使绝对(相对)涡度减小。而如果大气是水平无辐散的,则有:

()0dt

f d =+? 此式表示在水平无辐散的大尺度运动中,绝对涡度是守恒的。(6.69)式又称为正压涡度方程

3、Rossby 波的求解。

⒈写出表达罗斯贝波的涡度方程及其线性化方程。

⒉推导出罗斯贝波的频率方程,波的相速公式和群速公式;

⒊综合讨论罗斯贝波可得那些结论?

答:⒈罗斯贝波是大气长波是由地转参数随纬度变化(即β效应)造成的。因此可用正压水平无辐散涡度方程,即绝对涡度守恒方程

()0=+dt

f d ζ 或 v dt

d βζ-= (1) 表示之。用微扰动法,设基本气流为均匀的西风,即令v v u u u '='+=,代人上式可得其线性方程为 0='-?'?+?'?v x

u t βζζ (2) ⒉ 因扰动速度场是水平无辐散的,故可引进扰动流函数ψ',于是有 ????

?????'?='?'?='?'?-='ψζψψ2x v y u (3)

将它代人(2)式后,便有 02=?'?+'???? ????+??x x u t

ψβψ (4) 取β平面近似(即令β=常数),设有波解为

()t ly kx i Ae ωψ-+='

代人(4)式中,可得频率方程为 ()()022=++--k k u k βω

或 22 +-=k k

u k βω (5) 罗斯贝波沿纬向转播的速度22 +-==

k u k c px βω (6) 其纬向群速()()22222 +-+=k k u c gx β (7)

⒊ 综上所述,可以得到以下结论:

① 正压大气中罗斯贝波是由绝对涡度守恒控制的一种大尺度涡旋性波动,β效应是它得以

传播的最主要机制。

② 罗斯贝波相对于基本气流向西传播。用实际资料进行计算可以证明它一种移动缓慢的大

尺度涡旋慢波。

③ 罗斯贝波的相速与波数有关,所以是频散波。

④ 罗斯贝波是大尺度波动,具有准地转性

⑤

实用 气候气象学 第一章 气候系统概念: 气候系统是一个包括大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈在内的,能够决定气候形成、气候分布和气候变化的统一的物理系统。 气候系统的五大子系统:大气圈、水圈、陆地表面、冰雪圈和生物圈 臭氧的形成与分布 臭氧层是指大气层的平流层中臭氧浓度相对较高的部分,其主要作用是吸收短波紫外线。 主要由于在太阳短波辐射下,通过光化学作用,氧分子分解为氧原子后再和另外的氧分子结合而形成的。有机物的氧化和雷雨闪电的作用也能形成臭氧。 分布:大气中的臭氧随高度、纬度等不同而变化,近地面含量极少。它是在太阳紫外线辐射或闪电作用下,氧分子分解为氧原子后再和另外的氧分子结合而成的气体。据观测,臭氧含量随高度的分布很不规则,近地面含量很少,从10km 高度开始含量逐渐增加,12-15KM以上含量增加得特别显著,在20-30km高度处达最大值,再往上,含量又逐渐减少,到55km高度就极少了。造成这一现象的原因是由于在大气的上层中,太阳短波强度很大,使氧分子解离增多。因此,氧原子与氧分子相遇机会很少;即使臭氧在此处形成由于它吸收一定波长的

紫外线,又引起自身分解,因此,在大气上层臭氧的含量不多。到20-30km处,既有足够的氧分子,又有足够的氧原子,这给臭氧的形成提供了条件,故称这一层为臭氧层。在低于这一层的空气中,太阳短波紫外线大大减少,臭氧分解也减弱,所以氧原子数量减少,以致臭氧形成减少。 文档. 实用 :臭氧能大量地吸收太阳紫外线,使臭氧层增暖,影响大气温度的垂直分布,从而对地作用球大气环流和气候的影响起着重要作用。同时,还对地面上的生物起着保护作用,使之免遭紫外线的伤害,少量紫外线可以起到杀菌治病的作用。对流层(地面——对流层顶)水汽,日常所见的大气现大气,90%对流层是大气的最下层,它的下界为地面,集中3/4 象均发生在此层,也是对人类生活、产生最有影响的层次。 特点:对流层有三个:由于本层的直接热源是地面,愈近地面大气获得热能愈多,温度气温随着高度而降低①。-0.65℃/100m愈加高,其气温直减率主对流的强度主要随纬度和季节的变化而不同②对流运动显著:由于下垫面起伏较大,海陆分布不同,大气受热不均,暖的地上升,冷的地方下沉,引起对流。对流层的上界因纬度和季节不同而异,就纬度而言,17-18km,低纬度:对流强,对流层较厚,平均厚度为中纬度:夏季对流强,冬季对流较弱,平均厚度10-20km 主要受地表影响大 高纬度:全年受到的太阳辐射最小,对流也最弱,对流层的厚度只有8-9km。 ③气象要素水平分布不均匀:温度和湿度不同

农业气象学 第一章地球大气 1、大气圈:大气是指包围在地球表面的空气层,整个空气圈层称为 大气圈。 2、大气组成:干洁大气、水汽、气溶胶粒子。 3、水汽的作用:(1)在天气、气候中扮演了重要角色;(2)保温效 应 4、气溶胶粒子的作用:(1)保温;(2)削弱太阳辐射;(3)降低大气透明度 5、温室效应:是指大气吸收地面长波辐射之后,也同时向宇宙和地面发射辐射,对地面起保暖增温作用。 6、气象要素:表征大气状态(温度、体积和压强等)和大气性质(风、云、雾、降水等)的物理量成为气象要素。 7、大气垂直结构:对流层、平流层、中间层、热成层、散逸层。 (1)对流层特点:①气温随高度升高而降低。 ②空气具有强烈对流运动。 ③主要天气现象都发生于此。(天气层) ④气象要素水平分布不均匀。 (2)平流层:温度随高度的增加而升高。 (3)中间层:温度随高度增加而降低。 (4)热成层:温度随高度的增加而升高。 (5)散逸层:温度随高度升高变化缓慢或基本不变。 第二章辐射 1、辐射:通过辐射传输的能量称为辐射能,也常简称为辐射。 辐射的波粒二相性:波动性,粒子性。 2、辐射的基本度量单位 (1)辐射通量:单位时间内通过任意面积上的辐射能量,单位J/s 或W (2)辐射通量密度:单位面积上的辐射通量,单位J/(s ?^)或W/

m2 o (辐射强度:即单位时间内通过单位面积的辐射能量。) (3)光通量:单位时间通过任意面积上的光能,单位为流明(Im)。 (4)光通量密度:单位面积上的光通量,单位为(Im/ m2) 亦称为照 o 度,单位勒克斯(lx )。 3、辐射的基本定律: (1)基尔荷夫定律:在一定温度下,物体对某波长的吸收率等于该物体在同温度下对该波长的发射率。 (2)斯蒂芬一玻尔兹曼定律:黑体的总放射能力与它本身的绝对温度的四次方成正比。说明物体温度愈高,其放射能力愈强。 (3)维恩位移定律:绝对黑体的放射能力最大值对应的波长与其本 身的绝对温度成反比。表明物体的温度愈高,放射能量最大值的波长愈短。随温度增高,最大辐射波长由长波向短波方向位移。 4、太阳常数(S。):当日地距离为平均值,太阳光线垂直入射的天文辐射通量密度,称为太阳常数。 5、太阳高度角(h):太阳平行光线与水平面之间的夹角称为太阳高度角。 6、正午太阳高度角:一天中太阳高度角的最大值(当地正午12时的太阳高度角)。 7、正午太阳高度角随纬度、季节的分布规律。 (1)太阳高度角由直射点向两侧递减。 (2)夏至日:由北回归线向南北两侧递减(北回归线以北的地区达到一年中最大值,南半球各地达到一年中的最小值) (3)冬至日:由南回归线向南北两侧递减(北半球各地达到一年中最小值,南回归线以南的地区达到一年中的最大值) (4)春分、秋分:由赤道向南北两侧递减 8可照时数(昼长):从日出至日落的时间长度,称为太阳可照时数。 9、日照百分率:实照时数与可照时数的百分比。 10、昼长岁纬度、季节的变化规律

名词解释 1、β平面近似及f 平面近似; 所谓的β平面近似是对f 参数作高一级的近似,其主要内容是: ⑴当f 处于系数地位不被微商时,取常数=?0f f ; ⑵当f 处于对y 求微商时,取常数==βdy df 。 采用β平面近似的好处是:用局地直角坐标系讨论大尺度运动将是方便的,而球面效应引起的f 随纬度的变化对运动的作用被部分保留下来。 在低纬度大气动力学研究中,取0f ≌0,f ≌βy,这称为赤道β平面近似。 f 平面近似:这是对地转参数f=2Ωsin ?采用的一种近似。在中纬度地区,若运动的经向水平尺度远小于地球半径时,可以取常数=?0f f ,即把f 作为常数处理,这种近似称为0f 近似。这种近似完全没有考虑f 随纬度的变化。 2、斜压大气与正压大气; 斜压大气是指:当大气中密度的分布不仅随气压而且还随温度而变时,即ρ≡ρ(P,T),这种大气称为斜压大气。所以斜压大气中等压面和等密度面(或等温面)是相交的,等压面上具有温度梯度,即地转风随高度发生变化。在中高纬度大气中,通常是斜压大气。大气中斜压结构对于天气系统的发生、发展有着重要意义。 正压大气是指:当大气中密度分布仅仅随气压而变时,即ρ≡ρ(P),这种大气称为正压大气。所以正压大气中等压面也就是等密度面,由于p=ρRT,因此正压大气中等压面也就是等温度面,等压面上分析不出等温线。由此,也没有热成风,也就是地转风随高度不发生变化。 3、地转偏差与地转运动; 地转偏差是指实际风和地转风的矢量差,地转偏差和水平加速度方向垂直,在北半球指向水平加速度的左侧。 地转运动是指等压线为一族平行的直线时的平衡场,在地转运动中,水平气压梯度力和科里奥利相平衡。 4、Rossby 数与Rossby 参数; L f U Ro 0==水平科氏力尺度水平惯性力尺度,称为罗斯贝数,它是一个无量纲参数, 若Ro 《1,表示水平惯性力相对于科氏力的量级要小得多,则水平气压梯度力与科氏力的量级相同(这被称为地转近似的充分条件及其物理意义);若Ro ~1,则水平惯性力、科氏力与水平气压梯度力的量级相同;若Ro 》1,则水平惯性力远大于科氏力,水平气压梯度力与水平惯性力量级相同。 y f y y f f f β+=??+=00)/(

污染气象学 1. 普兰德(Prandtl )混合长理论 将分子运动学的平均自由路程概念引申到湍流运动中,假设流体中的湍涡(结构紧密的流体微团)类似于一个个分子,在其与周围流体完全混合之前所经过的距离为混合长,基于此点,普兰德提出了半经验的混合长理论。 (1).湍涡的某物理属性(量)具有被动性,即此属性(量)值的大小不影响空气的运动情况。 (2).属性(量)被湍涡输送时,具有保守性,即在运行微距离l (混合长)的过程中,其值保持不变。 1.优点:将复杂的脉动输送用扩散系数及属性值垂直梯度表示。(在水平方向应用较少) 2.假设条件:属性值S(Z)具有被动性和保守性。 3.交换系数与分子运动学粘滞系数很相似,但实际上有很大不同。 4.混合长不像分子平均自由路程一样具有真实的物理意义,因为湍涡在运动过程中,不停地与周围流体产生物理属性值的交换,实际上不存在一个明确的“混合长”。 5.因为表达简单方便,可以解决一些实际问题,所以现仍得到广泛的应用。 三、理查孙数 对均匀不可压缩流体,其从层流状态转变为湍流状态的判断依据是其雷诺数,但对于非均匀可压缩状态的大气来说,以雷诺数来判定则不是很合适了。对于大气来说,判定其湍流强弱的参数用理查孙数,其定义为:如右 理查孙数意义: 大气中一切运动都是能量的参与、转化而形成的。大气的能量主要来自太阳的辐射能,通过下垫面的吸收,再经过辐射(长波)、对流、湍流、水汽凝结蒸发等方式将热量传递给大气,转变为大气的内能、位能,这种传递是不均匀的,因此,造成大气的内能、位能的不均匀,最终造成大气的运动,即将内能、位能转变为动能。而由于摩擦作用,动能又转变成湍能,由大湍涡的湍能转变成小湍涡的湍能,最后通过分子的粘性将湍能消耗成热能。 由动能转变成湍能、再转变成热能的过程称为能量的耗散。 因此,大气中湍流运动的强弱取决于动能转变成湍能及湍能消耗的速率,理查孙数就是根据二者的比值而得来的。 以空气只在x 方向运动为例 湍能消耗率为: 湍能补充率为: 二者的比值为: 四、近地层风速随高度的分布 大气的边界层一般可以分为两层:近地层及摩擦层上层。从地面以上到高度约100米左右的一层大气称近地层,该层具有一下 一些特点: 1. 因受下垫面影响巨大,气象要素日变化明显; 2. 各气象要素垂直梯度较大,尤其是温度,其垂直梯度往往是自由大气中的十多倍甚至几十倍; 3. 相比湍流应力,其气压梯度力、科氏力、分子应力等小得多,通常可将它们省略掉; 4.该层中湍流切应力可近似地看成不随高度改变,称为常数应力层。 对于中性层结的空气层来说,其层结稳定,没有热力对流,湍流完全取决于动力因素。 以地面作为参照,可设定地面的湍流脉动为0,离地面(边界)距离增加,其脉动增强。假定湍涡的普兰德混合长与其离边界层(地面)的距离成正比,即: l =χz χ称卡门常数,通过风洞实验等测得其数值介于0.3~0.4。根据混合长理论,有: 22) () ()(z u z T T g z u z g Ri d ?+??? =????=γθθz g K H z ??? ? θθ 2 )( z u K Mz ??Ri K K z u z g K K R Mz H z Mz H z ?=??????= 2)(θθ2 2)( z u l ??=ρτ

《气象学与气候学》教案 第一章绪论 气候学历经经典、天气气候到现代气候学的发展过程是科学观念的革命,它包括认识和研究方法的根本变革,启示我们从系统中学习气候,学习气候又是为了更好的认识这个地球表层系统。 一、现代自然地理学与气象气候学 1、人类赖以生存的地球——地球表层系统——个相互作用的整体 任何子系统的变化都会影响其他子系统 2、气候系统与地球表层系统——几乎相互覆盖的研究客体,但重点不尽相同。 3、气候系统也包括了地球表层系统中的几个子系统 4、其中,大气圈与自然地理系统其他圈层相互作用中,大气圈最为活跃,是联系各子系统相互作用的重要纽带,是形成自然地理要素地 带性与非地带性分布特点的主要背景之一,也是构成地球表层系统重要圈层 二、大气圈——是处于特定条件下及具有特定成分的气圈 1、气候系统如何起动与运动,其中的热力、动力过程 2、气候系统中各部分的联系,相互作用与耦合的整体过程以及对气候的影响 3、气候的综合性与地域的差异性,以及气候系统的稳定性与敏感性等 三、特定成分及其影响: 1、主要及微量成分 2、微量成分及其特殊作用:—温室气体 —平流层与臭氧层--生命保护层,

—三态共存,参与能量,辐射,及天气 过程 四、重力场对大气层的约束及影响: —在重力的作用下,以地面为下边界,绕地球旋转的圈层。 —影响之一:垂直层结的形成——大气分层: 水平尺度>>垂直尺度。 五、对流层: 是深受下边界(热力及动力)影响的大气最底层,集中了80%的大气质量,也是大气圈层与其它圈层相互作用的主要场所。 六、水汽对大气状态影响之——湿空气状态方程 七、微量气体: 在气候系统中存在着短周期的微循环,成分可变。含量虽少,但对热辐射非常敏感,因而对大气热状态影响很大,人类活动参与了微循环一可造成对大气行为有意或无意的干扰。 影响举例:臭氧层 问题:地面条件如何影响大气活动(热力及动力)—相互作用 第二章大气的热能和温度 ——气候系统物理过程之一 太阳能启动气候系统的物理过程—形成全球温度差异的地带性与非地带性分布以及周期和非周期变化。地气间的热能交换过程是地表系统中最基本的相互作用和影响过程,它从能量上把几个圈层连接在一起。 一、太阳能进入气候系统 1、主要途径:太阳辐射能地面大气 太阳短波辐射经大气削弱到达地面,吸收成为地面热能

农业气象学知识点要 点

3.五大气象要素,及其周期性变化,对农业生产的影响 答:气象要素:光:辐射、日照 热:温度 水:空气湿度、降水、蒸发 气:气压 风:风向、风速 4.辐射的特点:1、辐射要有温度;2、辐射是一种物质运动,具有能量、质量; 3、辐射可以产生热效应; 4、辐射具有二象性。即波动性和粒了性。 5.太阳高度角: 太阳高度角的计算:Sinh=Sin φSin δ+Cos φCos δCos ω 其中,φ为纬度。 δ为赤纬角,ω为时角。 赤纬角(δ) :太阳直射到地球表面的一点到地心的连线与赤道面组成的夹角,即地球上太阳直射点所处地理纬度叫赤纬。在南北回归线之间变化,在北半球取正值,南半球取负值,即 –23.5°≤δ≤23.5° 。 时角与时间的关系:ω=(t-12)×15 ° 正午时刻太阳高度角:ω=0, h=90-φ+ δ 特殊日期正午时刻太阳高度角的计算:夏至日太阳高度角:h=90-φ+ 23.5° 冬至日太阳高度角:h=90-φ-23.5° 春、秋分太阳高度角:h=90-φ 太阳高度角的变化:日变化:日出、日落,h=0;正午,h=90° 年变化:在北半球:夏季太阳高度角大,冬季小。 计算武汉(30°N)二分、二至日出、日落时间和可照时间。 可照时间:从日出到日没的时间间隔,称为可照时数(昼长) 日出日没时角的计算: δ ?ωtg tg -=cos ? =152t ω

全天可照时间(t)为: φ为纬度。δ为赤纬角,ω为时角。ω=(t-12)×15 ° 春秋分日出正东、日没正西(春分、秋分日的赤纬为 0°) 夏至:δ=23.5°冬至:δ=-23.5° 第三章温度 1.土壤的热容量主要由什么决定?为什么? 答:在一定过程中,物体温度变化1°C所需吸收或放出的热量,称为热容量。它取决于物质本身的性质与温度。分为容积热容量和质量热容量。 2.何谓导热率?它表示什么意义? 定义:单位厚度间、保持单位温差时,其相对的两个面在单位时间内,通过单位面积的热量。单位:J/(m·s·℃) 导热率意义:表示物质内部由温度高的部分向温度低的部分传递热量的快慢的一种能力。 3.土壤导热率随土壤湿度如何变化? 答;它随土壤湿度的增加而增大,导致潮湿土壤表层昼夜温差变化小 4.何谓导温率?它表示什么物理意义? 定义:单位体积的土壤,在垂直方向上流入或流出J焦耳的热量时,温度升高或降低的数值,也称热扩散率。单位:m2/s K=λ/ Cv 意义:表示土壤因热传导而消除土层间温度差异的能力,直接决定土壤温度的垂直分布。 5.土壤的热容量、导热率、导温率三种热特性怎么变化 答:导温率语与热率成正比,与热容量成反比;在土壤湿度较小情况下,随着土壤湿度增大而增加,当土壤湿度超过一定数值后,导温率反而减小。 9.何谓温度的铅直梯度?它和干绝热直减率、湿绝热直减率有什么不同? 答:气温垂直梯度:指高度每相差100m,两端温差,也称气温垂直递减率,或称气温直减率。单位℃/100m 。与干绝热直减率及湿绝热直减率是完全不同的概念,前者表示实际大气中温度随高度的分布,后两者指气块在升降过程中气块本身温度的变化率。 10.温带山区山体的什么部位最易引种亚热带作物?为什么? 答:山腰。因为山腰易出现你逆温现象,能搞保证作物安全过冬。

大气科学概论知识梳理(大气的基本知识)一、地球大气成分由三个部分组成Clean Air【没有水汽和悬浮物的空气称为干洁空气】①干洁大气(即干空气)Moisture 水汽(滴)② Impurity 悬浮在大气中的固液态杂质③ 二、低层大气的各种主要成分N2):氮气(①存在方式:以蛋白质的形式存在于有机体中。作用:是有机体的基本组成部分,也是合成氮肥的基本原料。):氧气(O2②是人类和动植物维持生命活动的极为重要的气体;积极参加大气中的许多化学过程;对有机物质的燃烧、腐败和分解起着重要的作用。):臭氧(O3③ 时空变化:最大值出现在春季,最小值出现在夏季。 空间变化:平:由赤道向两极增加。水 ,含量极少。~60km 垂直:55 ,达最大值,形成臭氧层;~25km 20 15km以上,含量增加特别显著;12 ~ 10km向上,逐渐增加;从 近地面,含量很少; 臭氧的作用: 对紫外线有着极其重要的调控制作用。a. 对高层大气有明显的增 b. 温作用。 CO2) 二氧化碳(④ 空间变化:水平:城市大于农村;

垂直:0~20km,含 量最高;20km 以上,含量显 著减少。 作用: a.绿色植物进行光合作用不可缺少的原料。 b.强烈吸收长波辐射(地面辐射、大气辐射),使地面保持较高的温度,产生“温室效应”。 三、水汽来源:主要来自江、河、湖、海、潮湿陆面的水分蒸发以及植物表面的蒸腾。① ②时空变化:时间:夏季多于冬季 空间:一般低纬多于高纬,下层多于上层。 ③作用: a.在天气气候变化中扮演了重要角色。 b.能强烈吸收地面放射的长波辐射并向地面和周围大气放出长波辐射,对大气起着“温室效应”。 四、大气中的杂质 在大气中悬浮着的各种固体和液体微粒(包括气溶胶粒子和大气污染物质两大部分)。 气溶胶的作用: ①吸收太阳辐射,使空气温度增高,但也削弱了到达地面的太阳辐射; ②缓冲地面辐射冷却,部分补偿地面因长波有效辐射而失去的热量; ③降低大气透明度,影响大气能见度; ④充当水汽凝结核,对云、雾及降水的形成有重要意义。 五、气温、 ①定义:表示大气冷热程度的物理量,反映一定条件下空气分子平均动能大小。 通常指距地面1.5m高处百叶箱中的空气温度。 ②单位:摄氏度(℃)温标;绝对温标,以K表示;华氏温标:℉,水的沸点为212℉ ③单位换算:

《气象学与气候学》要点及试题 *教学要点及试题: 绪论 重点: 1.气象学、气候学、天气学的概念及所研究对象 2.本学科与其他部门地理、区域地理学的关系 ●气象(meteor): ●气象学(meteorology)运用物理学原理和数学物理方法,研究发生于大气中一切物理性质、物理现 象和物理过程的大气学科。 ●气象学主要研究内容是什么?1)大气一般的组成、范围、结构及各种要素等; ●(2)大气现象的发生、发展及能量来源; ●(3)探求大气现象的本质及其变化规律; ●(4)将大气现象中的规律应用于实践。 ● ●气候:某地气候—在太阳辐射、大气环流、下垫面性质和人类活动长时间的相互作用下,某时段内(一 般指30年以上)大量天气过程的综合。 ●。 ●天气与气候简析。某一地区在某一瞬间或某一段时间内大气状况和大气现象的综合 ● 1.气候和天气关系密切,却是既有联系又有区别的二个不同概念: ● a. 天气:一个地区短时间内大气的具体状态。 ●例如:三亚市某日的最高气温30°C,最低气温20°C ,午后有雷阵雨 ● ● b. 气候:指一个地方多年的天气平均状况。 ●例如:在中国,东部地区7月较为闷热;北方地区1月和2月多严寒天气;某市年平均气温为25°C, 昆明四季如春,这些都属于气候现象。 ● ●气候学研究任务: ●气候系统及其组成: ●大气的物质组成:(1)干洁空气、(2)水汽、(3)固态、液态颗粒

●什么是气溶胶(Aerosols),其分布特征和作用是什么? ●大气的圈层组成及各圈层特点 ●饱和水汽压(E)与温度(t)按指数规律变化。 ●绝对湿度: ●相对湿度: ●比湿(q) ●混合比(γ) ●露点(T d)当 ●风(wind) ●云: ●降水变率 ●空气状态方程: ●虚温:T v, ●思考题: 1.某气象台站测得某日某时f=40%,t=15℃,p=1000hPa, 求该时段的e、d、a、q、γ值。 2.北纬30°处有一座海拔1000m高的山,试分析该山地坡麓与山顶在上、下午不同时间各气象要素(T、p、 e、E、 f、t d)的分布及山南与山北的差别。 3.简介大气主要成分在大气层中的作用及微量气体(CO2、O3)影响气温垂直分布的原因及机制。 4.人类用什么方法来限制大气系统中二氧化碳含量的增加和 臭氧层遭到破坏? 5.对流层的三个基本特征是怎样形成的?对人类生存自然环 境有何影响? 6.对流层顶气温分布为何高纬高,低纬低? 7.说明状态方程物理意义. 8.说明各气象要素定义及单位. 9.干湿空气哪个重,为什么? 10.一块湿空气,P=1000hpa,e=23.4hpa,t=20°, 求该湿空气密度. 一、填空题: 1.气象学是研究发生于()中的一切()和()的科学,以()为研究对象。用()表示。 2.天气是指在某一地区,()或()内大气中的()和天气现象的综合。

绪论 1.什么是气象?什么是气象学?答:气象是大气各种物理、化学状态和现象的总称。 气象学是研究气象变化特征和规律的科学,是农业气象学的理论基础之一。 2.农业气象学的概念,研究内容?答:气象学是研究大气中各种物理现象和物理过程的形成原因,时、空分布和变化的科学。 研究内容:农业气象探测;农业气候资源的开发、利用和保护;农业小气候与调节;农业气象减灾与生态环境建设;农业气象信息服务;农业气象基础理论研究;应对气候变化的农业政策 3.农业生产与气象条件的关系?答a.大气提供了农业生物的重要生存环境和物质、能量基础b.大气提供农业生产利用的气候资源c.气象条件对农业设施和农业生产活动的全过程产生影响d.大气还影响着农业生产的宏观生态环境和其他自然资源e.农业生产活动对大气环境的反作用 第一章 1.什么是大气圈?答:整个空气圈层成为大气圈(地球表层是由大气圈、水圈、土壤圈,生物圈及岩石圈组成。大气是指包围在地球表面的空气层) 2.大气的成分答:干洁大气、水汽和气溶胶粒子 3大气污染的概念、环节.。答大气污染是指由于人类活动或自然过程,直接或间接地把大气正常成分之外的一些物质和能量输入大气中,其数量和强度超出了大气净化能力,以致造成伤害生物,影响人类健康的现象。环节:污染源排除污染物;大气的运送扩散;污染对象 4.大气污染防治的方法和途径答:工业布局和减排;煤烟型污染防治;减少交通污染;合理使用农药和化肥;绿色植物和覆盖。 5.什么是气温,气压,风,湿度,云 气温:通常就是指地面气象观测场内处于通风防辐射条件下的百叶箱中离地面1.5m处的干球温度表读数气压:是作用在单位面积上的大气压力,即等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱的质量。以百帕(hPa)为单位 风:空气运动产生的气流称为风 湿度:表示大气干湿程度的物理量。 云:云是悬浮在大气中的小水滴,过冷水滴、冰晶或它们的混合物组成的可见聚合体;有时也包含一些较大的雨滴,冰粒和雪晶,其底部不接触地面。 6.大气的垂直结构,对流层的作用 答:大气在垂直方向上分为对流层,平流层,中间层,热层和散逸层共五层。(P21) 对流层的特点及其作用:气温虽高度增高而降低。在不同地区、不同季节、不同高度,气温见底的情况是不同的。(2)空气具有强烈的对流运动。空气的垂直对流运动,高层和低层的空气能够交换和混合。使得近地面的热量、水汽固体杂质等向上运送。对层云致雨有重要作用。(3)气象要素水平分布不均匀。由于地流层受地面影响最大,而地表有海陆,地形起伏等性质差异,使对流层中温度、湿度、CO2等水平分布极不均匀。在寒带大陆上空的空气,因受热较少和缺乏水源就显得寒冷而干燥;在热带海洋上空的空气,因受热多,水汽充沛,就比较温暖而潮湿。温度,适度的水平差异,常引起大规模的空气水平运动。 第二章 1、太阳常数、四季形成的原因。太阳常数:在大气上界,当日地距离处于平均值,垂直于太阳入射光表面的太阳辐射时的辐射度。各地得到的太阳辐射的差异是产生一年四季变化的原因。 2、太阳高度角、赤纬、可照时数 太阳高度角:太阳平行光线与水平面之间的夹角称为太阳高度角。赤纬:太阳光线垂直照射地球的位置,以当地地理纬度来表示,称为赤纬。赤纬的变动范围是+23.5o—-23.5o。 可照时数:从日出到日落的时间长度,称为太阳可照时数。 3、什么是地球辐射?地面发射的长波辐射称为地面辐射,大气发射的长波辐射称为大气辐射,地面辐射和大气辐射的总称为地球辐射。

二、选择与填空题整理 1.对流层中温度的变化是:【随海拔高度的降低温度升高,湿度加大。】 2. 光合辐射的有效波长:【0.4~0.7um】 3.一团未饱和的湿空气作垂直上升运动时,当r > rd时,大气处于:【不稳定状态】(r相对湿度,rd饱和差,r越大越不稳定) 4.在一天中,土壤表层最低温度出现在:【日将出的是时候】 5.夏热冬冷,春温高于秋温,气温的日较差、年较差大是:【大陆性】气候的特点。 6.在北半球吹地砖风时,背风而立,则低气压在:【左边】 7.暖锋过境,降水区一般出现在:【锋前】 8.在北半球海洋航行,遇到台风威胁时,应驾船驶往风向的【右边】才能脱离危险。 9.昆明四季如春的主要原因【受滇黔准静止锋的影响】 10.每年3月21日前后出现的节气是【春分】 11.根据温度、水分、电荷等物理性质,可将大气从地面到大气上界分为五层,即【对流层】【平流层】【中间层】【热层】【散逸层】 11.空气的饱和差也是反映空气湿度的物理量,当饱和差【小】,空气湿润,当饱和差【大】,空气干燥。 13.气温日较差表示【一天内】最高气温与最低气温之差。 14.根据植物对光照强度的要求,可把植物分为【喜光】【耐阴】 15.大范围地区盛行风随季节变化而引起气候变化的现象称【季风】 16.地中海气候的特点【夏季高温干燥,冬季温暖多雨】 17.根据冷锋移动数度的快慢,可将其分为【急行冷锋】和【缓行冷锋】 18.中国气候的特征有【季风明显、大陆性很强、气候类型多样性】 19.贵州气候的三大特征是【季风性】【高原性】【多样性】 20.小气候的改善主要措施:【灌溉】【翻耕】【镇压】【垄作】及【间作】 21.晴朗的天空呈蔚蓝色是因为【大气对短波的蓝紫光散射的结果】 22.我国新疆的瓜果甘甜可口,最主要的人原因是【光照强度强】 23.“十雾九晴”或“雾兆晴天”主要指的是【辐射雾】 24.相对降水率变大说明【旱涝可能性大】 25.逆温出现说明大气是【稳定】 26.随着绝对湿度的增加,露点温度【增大】27.太阳辐射是【短波辐射】 28.世界有名的大沙漠都分布在【副热带高压带】 29.水分凝结的两个条件是【有凝结核存在】【水汽达到饱和或过饱和】 30.气压场的基本形式有【低气压】【低压槽】【高气压】【高压槽】 31.根据气团的移动,可把锋分为【暖锋】【冷锋】【准静止锋】【锢囚锋】 32.表示季节变化的节气有【立春】【夏至】【秋分】【冬至】 33.季风气候的特点【风向具有明显的季节变化,夏季高温多雨富有海洋性,冬季寒冷干燥富有大陆性】 34.影响我国的主要起团有【极地气团】【热带气团】【赤道气团】【变性的下降气团】【变性的热带海洋气团】【热带大陆气团】【赤道海洋气团】 35.气候形成的主要因素【太阳辐射】【下垫面因素】【大气环流因素】【人类活动因素】 35.作用于风的力有【水平气压梯度力】【水平地转偏向力】【摩擦力】【惯性离心力】 36.我国年降水量的分布特点【夏季多余,冬季干燥,东南多雨,西北干旱】 37.我国属于【亚热带草原湿润季风气候】 38.大气中的O3主要集中在【平流层,该层紫外线辐射强,易形成O3】 39.大气中的水汽【对地面起保温作用】 40.反射率的日变化是早晚大,中午小,其原因是【太阳高度角决定的】 41.露点温度表示【空气中水汽的含量】 42.一个标准大气压等于【1013】百帕。 43.冷暖气团之间的过渡地带称为【锋面】 44.气候形成的基本原因之一是【太阳辐射在地球表面分布不均】 45.我国降水量最多的地区是【台湾北部】 46.贵州辐射能以【西部】最多。 47.干燥疏松的土壤其表土【升温和降温都快】 48.空气中的CO2和H2O能强烈吸收地面放出的【长波】辐射,所以称作【温室气体】 49.导热率大的土壤,其热量传递【快】,地面温度日较差【小】 50.暖锋降水在【锋前】,冷锋降水在【锋后】 51.人类活动对气候的影响是多方面的,在工业地区和大都市局部地区作用更加显著,产生城市【热岛效应】 52.水面蒸发与气温和【饱和差】成正比,与【气压差】成反比。

气象学与气候学复习重点 第一章绪论 1.天气与气候的区别(时间、空间尺度) 2.气象学发展历程:气象仪器、无线电报、无线电探空仪、遥感探测、自动气象站 第二章大气的基本情况 1.大气组成: 干洁空气(N2、O2、CO2、O3)、水分、悬浮杂质 2.大气的垂直结构(温度、成分、电荷、大气垂直运动) a.对流层:①气温随高度增加而降低②垂直对流运动③气象要素水平分布不均匀④主要大气现象发生在此层 分层:贴地层、摩擦层、对流中层、对流上层、对流层顶 b.平流层:①25km(臭氧层)以下,气温保持不变;25km以上,气温随高度增加而显著升高。(臭氧层能大量吸收太阳辐射 热而使空气温度大大升高) ②空气运动以水平运动为主,无明显的垂直运动。 ③水汽和尘埃含量极少,晴朗少云,大气透明度好,气流比较平稳,适宜飞机航行。 c.中间层:温随高度增加而迅速下降,并有强烈的垂直运动。 d.热层:气温随温度的增加而迅速增高;电离现象 e.散逸层 3. 气象要素:气温、气压、湿度、风向、风速、云量、降水量、能见度 a.比湿:一团湿空气中,水汽质量与该团空气总质量(水汽与干空气的质量)的比值; b.露点:空气水汽含量不变,气压一定时,使空气达到饱和时的温度,称露点温度 气压一定时,露点的高低只与空气中水汽含量有关,水汽含量高,露点高; 实际大气中,空气经常处于未饱和状态,露点温度比气温低 第三章辐射系统 1.辐射通量及辐射通量密度定义 辐射通量:单位时间通过任意面积上的辐射能量 辐射通量密度:单位面积上的辐射通量 2.辐射规律(选择) a.基尔荷夫定律(选择吸收定律):放射能力强(弱),吸收能力强(弱)黑体吸收(放射)能力最强 同一物体,温度T时它放射某一波长的辐射,同一温度下也吸收这一波长的辐射。 b.斯蒂芬—波尔兹曼定律:物体温度越高,放射能力越强 c.维恩位移定律:物体的温度愈高,放射能量最大值的波长愈短,随着物体温度不断增高,最大辐射波长向短位移。 太阳辐射是短波辐射;地面、大气辐射是长波辐射。 3.太阳辐射 ◆太阳辐射光谱:可见光(50%)、红外区(43%)、紫外区(7%) ◆太阳常数:指在日地平均距离条件下,在大气上界,垂直于太阳光线的单位面积,单位时间内获得的太阳辐射能量。值为 1370W/m2 1)大气上界的太阳辐射(天文辐射) a.影响因素:日地距离、太阳高度角、白昼长度 b.天文辐射对热量分布的影响 ①全球获得太阳辐射最多的是赤道,随纬度增高而减少。形成热带、温带、寒带等气候带。 ②夏半年获得天文辐射量最大值在20°~25°的纬带上,由此向两极减少,最小值在极地。 (原因:太阳高度角大,白昼长度大于赤道) ③冬半年北半球获得天文辐射最大在赤道。随纬度增高而减少,到极点为零。高低纬度之间冬季气温差较大。 ④由于日地距离影响,南北半球天文辐射总量是不对称的,南半球夏季各纬圈日辐射总量大于北半球夏季相应各纬圈的 日辐射总量。相反,南半球冬季各纬圈日辐射总量小于北半球冬季相应各纬圈的日辐射总量。 2)穿过大气层的太阳辐射(反射、散射、吸收) a.主要变化:

知识点准备(题型:填空、选择、名词解释、简答) Chap1 绪论 1、开展应用气象学研究的意义 2、开展应用气象学研究的途径与方法 3、科学系统的行业气象指标,应具有的“三性”和“二化”主要是什么? Chap2 农业气象 1、农业气象学概念 2、农业气象学研究的主要内容 4、太阳辐射对农作物生长发育和产量的影响——光强、光质、光周期几个方面涉足的基本概念、基 本理论。 5、热量条件对农作物生长发育和产量的影响----三基点温度、五基点温度、农业界限温度、积温、温 周期方面涉足的基本概念、基本理论 6、水分条件对农作物生长发育和产量的影响--作物的需水规律、大气降水的影响、土壤水分类型及 其有效性、田间持水量、凋萎湿度、水分关键期等基本概念 7、CO2对农作物生长发育和产量的影响-----农田上CO2 的日变化和垂直变化 8、农业上主要气象灾害类型及各灾害的分类 9、农业气候指标的表达形式及举例 Chap3 建筑工程气象 1、风与城市规划, 2、如何改善建筑日照条件 3、城市建设对局地气候的影响 4、采暖区划的气象指标 5、全国集中采暖区划标准及我国划分情况 6、采暖室外计算标准 7、冻胀划分及其强弱的表示方法 8、气象信息,天气预报在建筑施工中的应用 9、基本雪压、基本风速、基本风压定义 10、外场施工的天气影响 11、风速、风压在非规定高度处的计算 Chap4 交通运输与气象 1、飞行湍流、飞机积冰、海洋气象导航、公路翻浆、温度力、锁定轨温、飞机颠簸等定义 2、飞机飞行的基本原理及气温、风、气压对飞行的影响 3、高原机场跑道与一般机场跑道哪个更长?为什么? 4、影响飞机飞行的气象要素以及机场关闭的标准 5、低空风切变定义及各类低空风切变对飞机飞行、起飞、降落的影响

一、地球大气的动力学和热力学特征: 答:特性一:受重力场作用,大气大尺度运动具有准水平的特征及静力平衡性质。特性二:大气是重力场中的旋转流体,在中高纬度大气的大尺度运动具有地转近似平衡性质。特性三:大气是层结流体,层结稳定度对大气的垂直运动具有重要作用。特性四:大气中含有水汽,水汽所释放的潜热是大气运动发展的一种重要能量来源。特性五:大气的下边界是不均匀的,对大气的运动也具有重要影响。 二、大气运动遵循哪些规律? 答:大气运动遵守流体力学定律。它包含有牛顿力学定律,质量守恒定律,气体实验定律,能量守恒定律,水 汽守恒定律等。由牛顿力学定律推导出运动方程(有三个分量方程)、由质量守恒定律推导出连续方程、由气体实验定律得到状态方程、由能量守恒定律推导出热力学能量方程、由水汽守恒定律推导出水汽方程。这些方程基本上都是偏微分方程。这些方程构成了研究大气运动具体规律的基本出发方程组。 三、何谓个别变化?何谓局地变化?何谓平流变化?何谓对流变化?及它们的数学表达式? 答:1、个别变化 2、局地变化 3、平流变化 4、对流变化 四、大气运动受到那些力的作用? 答:受到气压梯度力、地球引力(也称为地心引力)、摩擦力、惯性离心力和地转偏向(科里奥利)力等作用。其中气压梯度力、地球引力、摩擦力是真实力,或称牛顿力。而惯性离心力和地转偏向力是“视示力”,是虚拟的力。

答: 3、地转偏向力的大小与相对速度v大小程正比。对于水平运动的地转偏向力,它随地理纬度减小而减小。 六、根据牛顿力学原理大气运动方程表达式: 答: 七、热力学能量方程的数学表达式及其物理意义 答: 八、何谓局地直角坐标系?(局地直角坐标系的取法及其特点?) 答:所谓局地直角坐标系是指:这个直角坐标系的原点(或称0点)设在地球表面某一地点,则其三个坐标轴(x,y,z)中x轴指向这个地点水平面上的东方;y轴指向这个地点水平面上的北方;z轴指向这个地点的天顶方向,与球坐标相同。因此这个坐标系的三个坐标轴的指向也随地点不同而不同。可以认为它是球坐标系中略去球面曲率影响后的简化形式,对于所研究的水平范围不太大的气象问题,这种简化所产生的误差是比较小的。在这个坐标系中重力只出现在z轴方向,使运动方程变得比较简单些。

集训天气学原理知识点汇总(2014.09.12) 1、大气运动受(质量守恒)、(动量守恒)和(能量守恒)等基本物理定律支配。 2、影响大气运动的真实力有(气压梯度力)、(地心引力)、(摩擦力);影响大气运动的视示力有(惯性离心力)、(地转偏向力)。 3、(1)气压梯度力:作用于单位质量气块上的净压力,叫气压梯度力,由表达式可知,气压梯度力方向指向—▽P 的方向,即(由高压指向低压);气压梯度力的大小与(气压梯度)成正比,与(空气密度)成反比。 (2)摩擦力:单位质量气块所受到的净粘滞力 (3)惯性离心力:R C 2Ω= (4)地转偏向力: V 2 ?Ω-=A ,地转偏向力有以下几个重要特点: ①.地转偏向力A 与Ω 相垂直,而Ω 与赤道平面垂直,所以A 在(纬圈)平面内; ②.地转偏向力A 与V 相垂直,因而地转偏向力对运动气块(不做功),它只能改变气块的(运动方向),而不 能改变其(速度大小)。 ③.在北半球,地转偏向力A 在V 的(右侧),南半球,地转偏向力A 在V 的(左侧)。 ④.地转偏向力的大小与相对速度的大小成比例。当V=0时,地转偏向力消失。 (5)重力是(地心引力)和(惯性离心力)的合力,但是地球是椭圆的,任何地方重力都(垂直于水平面)。重力在赤道(最小),极地(最大)。 4、温度平流变化:气块在温度水平分布不均匀的区域内保持原有的温度作水平运动而对局地温度变化所提供的贡献。 温度对流变化:空气垂直运动所引起的局地温度变化。 局地温度变化=个别变化+平流变化+对流变化 5、连续方程的表达式: 0)(=??+??V t ρρ 表示大气(质量守恒定律)的数学表达式称为(连续方程)。其中)(V ρ??称为质量散度(单位体积内流体的净流出量,净流出时散度为正,净流入时为负)。 6、(尺度分析)是针对某种类型的运动估计基本方程各项量级的一种简便方法。通过尺度分析,保留大项,略去小项,可以使方程得到简化。(零级简化方程),就是只保留方程中数量级最大的各项,略去其他各项。一级简化方程,是除保留方程中数量级最大的各项外,还保留比最大项小一个量级的各项。 7、重力位势:单位质量的物体从海平面上升到高度Z 克服重力所做的功。位势的单位是(焦耳/千克)。 8、地转风:对中纬度天气尺度运动而言,在水平方向上(地转偏向力)和(气压梯度力)平衡的风称为地转风,ρp G ?-=

《气象学与农业气象学基础》 目录 绪论 第一节气象学与农业气象学 第二节大气的组成 第三节大气的结构 第一章辐射 第一节辐射的一般知识 第二节太阳辐射的基本概念 第三节太阳辐射在大气中的减弱第四节到达地面的太阳辐射 第五节地面有效辐射 第六节地面净辐射 第七节太阳辐射与农业生产 第二章温度 第一节土壤温度 第二节水层温度 第三节空气温度 第四节温度与农业生产的关系 第三章大气中的水分 第一节空气湿度 第二节蒸发 第三节水汽凝结 第四节降水 第五节人工影响天气 第六节水分循环和水分平衡 第七节水分与农业生产 第四章气压与风 第一节气压和气压场 第二节空气的水平运动——风第三节大气环流 第四节地方性风 第五节风与农业第五章天气与天气预报 第一节天气系统 第二节天气预报 第六章农业气象灾害 第一节农业气象灾書概述 第二节由水分条件异常引起的气象灾害第三节由温度异常引起的气象灾害 第四节由光照异常引起的气象灾害 第五节由气流异君导致的气象灾害 第七章气候与农业气候资源 第一节气候的形成 第二节气候带和气候型 第三节气候变迁 第四节中国气候特征和中国农业气候特点第五节中国农业气候资源 第六节农业气候生产潜力分析 第七节气候要素的一般表示方法 第八节季节与物候 第八章小气候 第一节小气候形成的物理基础 第二节农业小气候环境的改善 第三节农田小气候 第四节设施农业小气候 第五节农田防护林小气候

绪论 第一节气象学与农业气象学 一、气象学概念、研究内容与气象要素 1气象学(概念:研究大气中各种物理过程和物理现象形成原因及其变化规律的科学。) 物理过程:物质和能量的输送与转化过程,如大气的増热与冷却,水分的蒸发与凝结等; 物理现象:风、云、雨、雪、、冷、暖、干、湿、雷电、霜、露等。 2 研究内容 (1)物理气象学。它从物理学方面来研究大气中的过程和现象,揭露这些过程和现象发展的物理规律。 (2)天气学。在一定地区和一定时间内,由各项气象要素一定的结合所决定的大气状态,称为天气。研究天气过程发生发展的规律,并运用这些规律预报未来天气的学科,就是天气学。 (3)气候学。气候是在一较长时间阶段中大气的统计状态,它一般用气候要素的统计量表示。研究气候形成和变化的规律、综合分析与评价各地气候资源及其与人类关系的学科,就是气候学。 (4)微气象学。微气象学是研究大气层及其它微小环境内空气的物理现象、物理过程及其规律的科学,是物理气象学的一个分支。 二、气象要素(概念:表示大气状况和天气现象的各种物理量统称为气象要素。) 1.主要的气象要素有:气压、温度、湿度、降水、蒸发、风、云、能见度、日照、辐射以及各种天气现象。 三、农业气象要素学的定义、任务及研究方法 1.农业气象学概念:研究气象条件与农业生产相互作用及其规律的一门学科。 2.农业气象要素:在气象要素中和农业生产相关的称农业气象要素,包括:辐射、温度、湿度、风、降水等。 3.农业气象的研究内容: (1)农业气象探测:包括一起研制、站网设置、观测和监测方法等。 (2)农业气候资源的开发、利用和保护 (3)农业小气候利用与调节 (4)农业气象减灾与生态环境建设 (5)农业气象信息服务:气象预报与气象情报 (6)农业气象基础理论研究 (7)应对气候变化的农业对策 4.农业气象学的任务:(1)农业气象监测。(2)农业气象预报与情报(3)农业气候分区、区划、规划与展望 (4)农业气象措施、手段的研究(5)农业气象指标、规律、机制与模式的研究 5.研究方法:通过调查、观测、试验等结合完成。 6.平行观测法:(1)生长发育状况和产量构成 (2)主要气象要素、农田小气候要素、农业气象灾害的观测和田间管理工作的记载。 7.在平行观测的普遍原则和指导下,还采用下列方法: (1)地理播种法。(2)地理移置法或小气候栽种法。(3)分期播种法。 (4)地理分期播种法。(5)人工气候实验法。(6)气候分析法。 四、我国气象及气象学的发展简史 第二节大气的组成 一、大气的组成 大气(按成分)分类:干洁空气、水汽、气溶胶粒子 (一)干洁空气组成(25km以下)(%)