第九章细胞骨架

真核细胞中由多种蛋白质纤维组成的复杂网架系统,称为细胞骨架cytoskeleton。广义的细胞骨架包括细胞核骨架(核内骨架、核纤层及染色体骨架)、细胞质骨架(微丝、微管、中间纤维)、细胞膜骨架及细胞外基质,但通常狭义的仅指细胞质骨架。目前认为细胞骨架主要功能:①维持细胞整体形态和内部结构有序的空间分布;②与细胞运动、胞内物质运输、能量转换、信息传递、细胞分裂、基因表达及细胞分化等生命活动密切相关。

一、微丝microfilament

(一)组分与性质

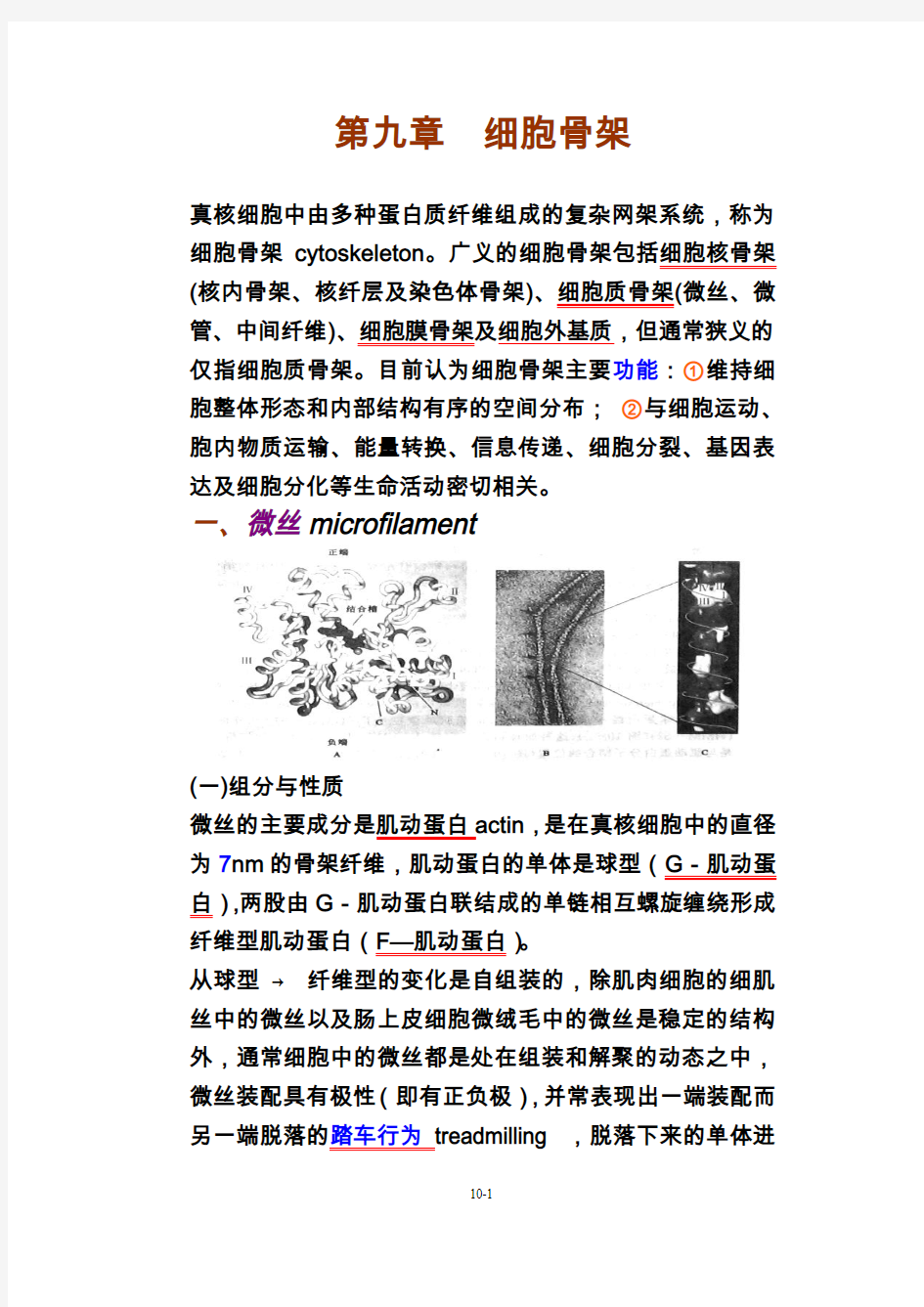

微丝的主要成分是肌动蛋白actin,是在真核细胞中的直径为7nm的骨架纤维,肌动蛋白的单体是球型(G-肌动蛋白),两股由G-肌动蛋白联结成的单链相互螺旋缠绕形成纤维型肌动蛋白(F—肌动蛋白)。

从球型→纤维型的变化是自组装的,除肌肉细胞的细肌丝中的微丝以及肠上皮细胞微绒毛中的微丝是稳定的结构外,通常细胞中的微丝都是处在组装和解聚的动态之中,微丝装配具有极性(即有正负极),并常表现出一端装配而另一端脱落的踏车行为treadmilling ,脱落下来的单体进

入细胞质中的肌动蛋白单体库。关于微丝组装的适宜条件是:ATP、Mg2+和高浓度的Na+、K+离子;而解聚的条件是:Ca2+和低浓度的Na+、K+离子。

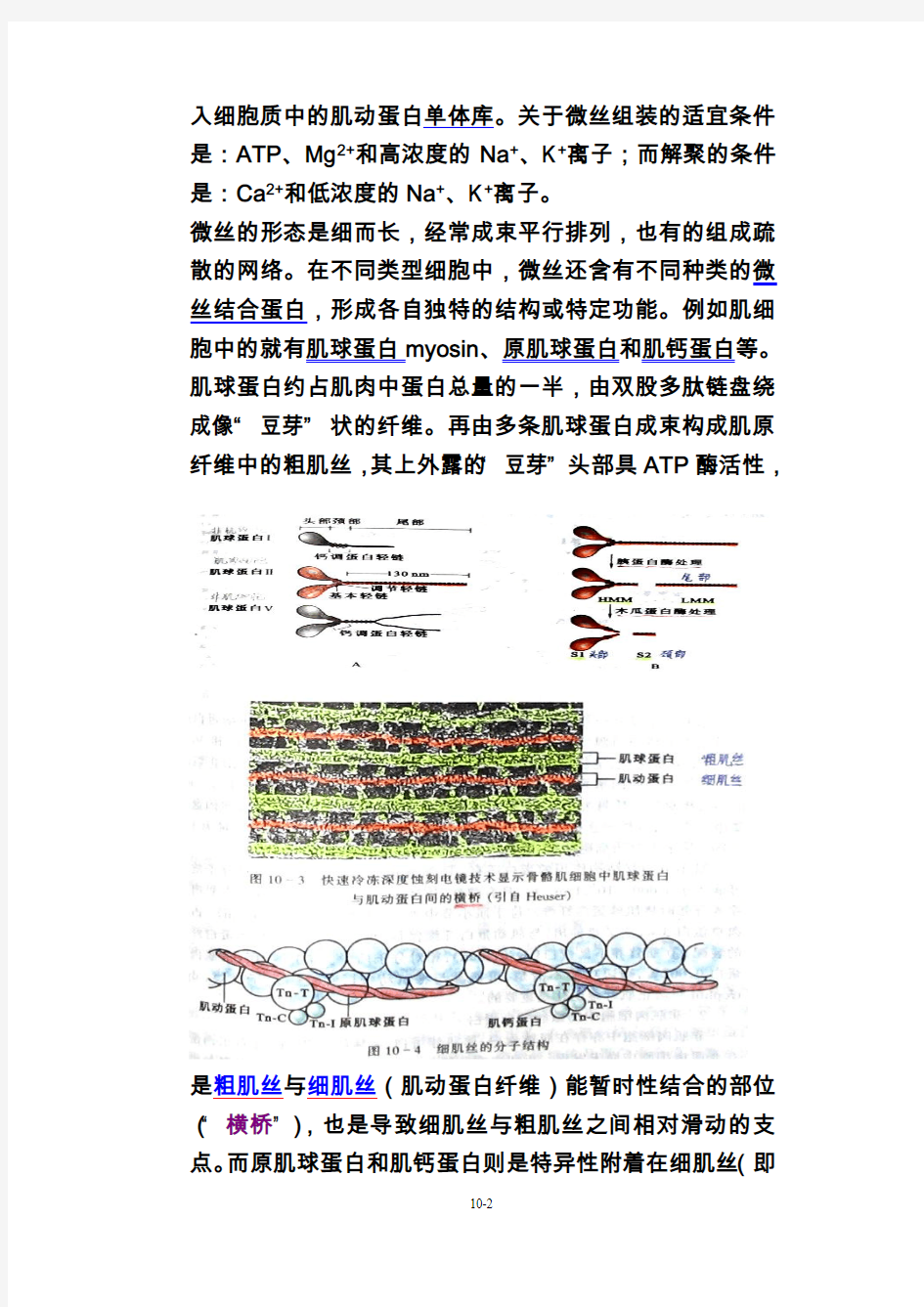

微丝的形态是细而长,经常成束平行排列,也有的组成疏散的网络。在不同类型细胞中,微丝还含有不同种类的微丝结合蛋白,形成各自独特的结构或特定功能。例如肌细胞中的就有肌球蛋白myosin、原肌球蛋白和肌钙蛋白等。肌球蛋白约占肌肉中蛋白总量的一半,由双股多肽链盘绕成像“豆芽”状的纤维。再由多条肌球蛋白成束构成肌原纤维中的粗肌丝,其上外露的“豆芽”头部具ATP酶活性,

是粗肌丝与细肌丝(肌动蛋白纤维)能暂时性结合的部位(“横桥”),也是导致细肌丝与粗肌丝之间相对滑动的支点。而原肌球蛋白和肌钙蛋白则是特异性附着在细肌丝(即

F—肌动蛋白纤维)上的两种微丝结合蛋白,它们是以构象变化方式来调节细肌丝与粗肌丝(肌球蛋白头部)的联系。在研究微丝时,常运用“细胞松弛素B”cytochalasin B(简称CB),这是由真菌长蠕孢的代谢产物中提取的一种生物碱,能破坏微丝网络结构,对微丝的装配聚合有专一性抑制,故可用以判断细胞中哪些活动方式是受微丝控制的。一旦从试验环境中去除CB后,微丝又会马上恢复正常结构及功能。另外,还有一种由真菌中提取的鬼笔环肽,它能与微丝的F-肌动蛋白纤维强力亲合,能抑制其解聚,故也是专门用于研究微丝功能的特异药物。

(二)微丝的主要功能

微丝除与微管、中间纤维等共同构成细胞骨架,起着维持细胞形状作用之外,它还有其单独的功能:

1、肌肉收缩

动物骨骼肌(横纹肌)肌细胞是由若干条细长的肌原纤维组成的集束群,而肌原纤维则是由粗肌丝和细肌丝共同构成的,粗肌丝是由若干条肌球蛋白分子平行排列成束状,

而细肌丝却是由F-肌动蛋白纤维结合了原肌球蛋白和肌钙蛋白所组成的。肌原纤维上可见许多宽窄不同、深浅不同的横纹带,其中浅带区中的深细带(Z盘)之间称为肌小节,这是肌肉收缩的功能单元,整块肌肉的收缩实质上就是由其中每个肌小节内的细肌丝与粗肌丝相对滑动所致。其收缩的基本过程是:中枢神经系统的兴奋信号传到肌膜上,引起反极化,再经T小管传至肌质网,引起肌质网膜反极化,Ca2+通道被打开,肌质网腔内Ca2+释放到肌浆中,引起肌钙蛋白构象改变,并牵动原肌球蛋白移位,使F-肌动蛋白纤维上能与肌球蛋白头部相结合的部位暴露出

来,因此粗、细肌丝之间建立起横桥联系,拉动细肌丝在粗肌丝之间滑动,导致肌小节收缩。在横桥联系过程中,肌球蛋白头部ATP酶被激活,每水解1分子ATP,使细肌丝滑动10nm。如果兴奋信号持续,细肌丝还会进一步滑动。但一旦兴奋信号终止,肌质网膜立即复极化,Ca2+泵从肌浆中回收Ca2+,导致原肌球蛋白重新去掩盖肌动蛋白纤维上的结合部位,ATP酶失活。粗/细肌丝都恢复原位,从而肌肉出现松弛状态。

2.控制细胞质的运动

(1)胞质环流cyclosis运动:最明显、典型的

是在轮藻和丽藻的细胞中,由于在流动的内

质和静止的外质之间的界面上,有成束的微

丝平行排列,能控制细胞质流动方向和动力。

(2)穿梭流动:原生生物的绒泡菌中,细胞质会沿菌体长轴

方向来回往返流动。这是由于其内的肌球

蛋白系统,依赖Ca2+浓度和ATP所致的

流动。

3.决定细胞的移动和形状变化

(1)阿米巴运动:变形虫、中性白细胞、巨噬细胞等是以细胞变形而移动,即前端伸出伪足,后端向内收缩,胞内原生质也随之向前流动,这是由微丝调控的。

(2)变皱膜运动:体外培养细胞依靠其底部局

部突起为支撑点,缓慢向前移动,并不断改

变细胞形状,改换支撑接触点,这是由微丝

控制的。

(3)细胞形状变化:例如质膜上内吞或外排的膜泡形状变化;或动物细胞分裂末期的中部缢缩形

成胞质分裂环;或胚胎发育中的原肠胚

形成和神经胚形成。缢缩的“瓶颈”处

都有由许多微丝组成的收缩环,收缩环

的收缩则导致形状的改变。

4.非肌细胞中的应力纤维

真核细胞的细胞皮层中存在有大

量微丝束组成的应力纤维,在细胞

质中执行着类似于肌原纤维的收

缩功能,在细胞形态发生和细胞分

化上都有重要作用。但是,肠上

皮细胞微绒毛中的微丝束是起维

持其形状作用的,是不能收缩的。

二.微管microtubule

(一)结构和组分

是中空、笔直的管状物,长度可变(几微米至几厘米),外径20—25nm,内径15nm。主要组分是微管蛋白tubulin,占总量的80—95%。此外,还有微管关联蛋白microtubule--associated protein,MAP。微管蛋白分子有α和β两种类型,其aa序列略有差别,α和β以疏水键联接形成αβ二聚体,若干个二聚体首尾相连可组成一条原纤维,而13条原纤维纵向平行排列则组成微管的管壁,∴微管横切面可见13个微管蛋白分子。各种真核细胞中的微管蛋白基本相同。微管关联蛋白(MAP)和tau蛋白不是微管的基本构件,是起促进和调节微管装配的作用。

(二)分布和形成

广泛存在于真核细胞的细胞质中,呈网状或束状分布。并参与组装纺锤体、鞭毛、纤毛、(鞭毛)基体,中心粒、(神经)轴突、神经管等结构,能介导细胞形态维持、细胞运动、细胞分裂和胞内物质运输等生理活动。微管也是自组装结构,通常形成于中心粒、基体等固定区域,该处被称为微管组织中心的MTOC,microtubule organizing center,微管的负极是指向MTOC,而其正极则是背向MTOC的。微管的装配和解聚一般是受严格时间和空间控制的。在一定条件下,同一条微管上的装配和解聚能同时进行,即一端在装配,而另一端在解聚,亦称为踏车行为。两者的速度差别就决定了此微管是延长或是缩短。不过应注意,鞭毛、纤毛和中心粒的微管通常是不解聚的。

●微管的组装促进条件:生理温度、微管蛋白浓度、能量GTP、Mg2+及低浓度Ca2+。

●微管的解聚条件:高浓度(>1mM)Ca2+、低温、高

水压。解聚后以二聚体为基本单元存在于细胞质中。

●微管研究特异药剂:秋水仙素、秋水酰胺、长春花碱及鬼臼素等生物碱能阻止微管蛋白组装,∴能用来判断微管功能活动。而紫杉酚和重水D2O则会增加微管稳定性。

●微管装配方式是:αβ二聚体头尾相接组成原纤维,

多条原纤维并列再组成片状物,

当片状物包含有13条原纤维时

则卷拢形成微管,其一端继续添

加二聚体,使之延长。

(三)纤毛和鞭毛的微管构型

这所指的是真核细胞表面特化结构,例如鞭毛虫、纤毛虫、单胞藻、动物精子及呼吸道上皮细胞的纤毛。(而细菌的鞭毛与此不同,其所含的是鞭毛蛋白,内部亦无微管构型。)

鞭毛是由鞭杆和基体(或称基粒)两部分组

成(基体是嵌入质膜内的结构)。鞭杆横切面呈现(9+2)微管构型。即外围有9组二联体微管环绕,中央由中央鞘包围2个微管。每个二联体中有A管和B管。A管管壁完整由13条原纤维构成。而B管管壁仅10条原纤维,另3条共用A管的。每个A管上(顺时针)向相邻二联体的B管伸出2个“弯钩”状的动力蛋白臂(可在B管壁外滑动),此外还向中央鞘伸出一根放射幅(其幅头可对中央鞘滑动)。基体的横切面呈现(9+0)微管构型。即外围环绕9组三联体微管,中央无微管。三联体排列呈“风车”状,每个三联体由A、B、C三管组成。

中心粒内的微管构型与基体的相同。(即是同源性结构)

(四)微管的主要功能

1.维持细胞形态的支架作用。有些动物细胞及低等植物细

胞能呈现非球形。其非对称性形

态维持是依靠微管起支架作用

的。此外,轴突、纤毛、鞭毛等

特化结构也是以微管为支架的。例如“太阳虫”。

2.控制细胞分裂时的染色体运动。纺锤体的纺锤丝皆由微管构成。包括三种类型:①着丝点(动粒)微管;②连续微管;

③中间微管。细胞分裂后期两组染色体分别向两极移动是

由微管牵引所致(秋水仙素处

理可以证实),其作用机理现认

为是:由动粒微管缩短产生的

拉力加上连续微管伸长产生的

推力(注意:拉是指拉+染色体,推是推两极。)的共同作用结果。至于上述两种微管长度变化是因微管蛋白去组装或组装所造成的,而微管联结处的滑动是由于类动力蛋白作用的缘故。

3.控制细胞内的物质运输:①植物细胞壁形成时,对纤维素沉积排列起导向定位作用;②在神经轴突中的细胞器、小泡和颗粒的快速定向运输作为轨道(由驱动蛋白kinesin 向正极运输,而由胞质动力蛋白cytoplasmic dynein向负极运

输);③与某些动物皮肤

细胞中的色素颗粒迅速

转运有关。

◆在细胞质或神经轴突内部,有许多的细胞器及小型膜泡沿微管作定向运动或运输。这是依靠能利用ATP能量、并循微管为轨道运输物资的马达蛋白(又称“摩托蛋白”)来进行的物质运输。马达蛋白之中又可分为驱动蛋白和胞质动力蛋白两种类型。它们的功能被喻为分子马达。

4.决定了鞭毛(或纤毛)的摆动机制。其摆动可分解为若干个片段的弯曲运动,这是由轴心中所有的相邻二联体之间相互滑动所致。也就是说其轴心中的微管构型不是弹性结构,而是能变位联结的刚性结构。其中相邻二联体之间的相互滑动,其关键就在于动力蛋白臂的滑动。

三、中间纤维intermediate filament, IF

(一)中间丝的类别和分布

中间纤维又称中间丝,其直径为10nm,介于微管和微丝之间,故名。因化学性质不同于微丝和微管,目前尚未发现能鉴定它的工具药,再加之并不是在所有真核细胞之中都有中间丝(例如植物细胞中就没有,另外在酵母的核内无核纤层)。由于其成分复杂,目前一般主要分成六类:(1)角蛋白纤维:主要存在于上皮细胞中。

(2)波形蛋白纤维:存在于间质细胞、成纤维细胞中。(3)结蛋白纤维:主要存在于成熟的肌细胞中。

(4)神经元纤维:只存在于神经细胞中。

(5)核纤层蛋白:核膜内侧分布的中间纤维。

(6)神经胶质纤维:只存在于神经胶质细胞中。

各种类型中间丝的分布皆有严格的组织特异性,由于它们的肽链序列中均有一段310aa的α螺旋区,表明它们是来源于同一基因家族,在进化上具有高度保守性。

(二)中间丝的结构组装

中间丝蛋白在适宜的体外缓冲体系内能自我组装成10nm 粗的丝状结构,其组装过程不需ATP或GTP能量。中间丝的结构组装可分为四级步骤:

1、二聚体。即以两个单体的杆状区平行排列构成双螺旋的二聚体,二聚体之中有同型或异型之分,每个二聚体的长度约50nm。

2、四聚体。即两个二聚体以反向平行和半分子交错的形式组装成四聚体,它是中间丝组装的基本结构单位,没有朝向的极性。

3、原纤维。即若干个四聚体首尾相连形成原纤维。

4、中间丝。即以8根原纤维构成长圆柱状的10nm纤维。

中间纤维的功能:①参与细胞骨架的支撑作用,例如:角蛋白纤维参与桥粒的结构;结蛋白纤维参与肌原纤维上的Z盘构造;神经蛋白纤维多股组成神经原纤维;②固定细胞核和细胞器在细胞内的相对位置;③推测它与细胞内信息传递及mRNA运输有关。

●细胞质骨架主要类型间的比较:

●分裂期核纤层结构变化对核膜崩解及重建的调控作用核膜内层具核纤蛋白B受体,可介导核纤层蛋白B与核膜结合。当分裂前期,促分裂因子MPF的CDK1激酶(P34cdc2)使核纤层蛋白磷酸化,导致核膜和核纤层解聚,核膜碎片形成核膜小泡,核纤层蛋白B结合在小泡上,而核纤层蛋白A水解为可溶性单体分散;待分裂末期时,核纤层蛋白又发生去磷酸化,将核膜小泡引导聚集在染色质四周,相互融合重新又组装成的核纤层及双层核膜。

第九章细胞骨架 真核细胞中由多种蛋白质纤维组成的复杂网架系统,称为细胞骨架cytoskeleton。广义的细胞骨架包括细胞核骨架(核内骨架、核纤层及染色体骨架)、细胞质骨架(微丝、微管、中间纤维)、细胞膜骨架及细胞外基质,但通常狭义的仅指细胞质骨架。目前认为细胞骨架主要功能:①维持细胞整体形态和内部结构有序的空间分布;②与细胞运动、胞内物质运输、能量转换、信息传递、细胞分裂、基因表达及细胞分化等生命活动密切相关。 一、微丝microfilament (一)组分与性质 微丝的主要成分是肌动蛋白actin,是在真核细胞中的直径为7nm的骨架纤维,肌动蛋白的单体是球型(G-肌动蛋白),两股由G-肌动蛋白联结成的单链相互螺旋缠绕形成纤维型肌动蛋白(F—肌动蛋白)。 从球型→纤维型的变化是自组装的,除肌肉细胞的细肌丝中的微丝以及肠上皮细胞微绒毛中的微丝是稳定的结构外,通常细胞中的微丝都是处在组装和解聚的动态之中,微丝装配具有极性(即有正负极),并常表现出一端装配而另一端脱落的踏车行为treadmilling ,脱落下来的单体进

入细胞质中的肌动蛋白单体库。关于微丝组装的适宜条件是:ATP、Mg2+和高浓度的Na+、K+离子;而解聚的条件是:Ca2+和低浓度的Na+、K+离子。 微丝的形态是细而长,经常成束平行排列,也有的组成疏散的网络。在不同类型细胞中,微丝还含有不同种类的微丝结合蛋白,形成各自独特的结构或特定功能。例如肌细胞中的就有肌球蛋白myosin、原肌球蛋白和肌钙蛋白等。肌球蛋白约占肌肉中蛋白总量的一半,由双股多肽链盘绕成像“豆芽”状的纤维。再由多条肌球蛋白成束构成肌原纤维中的粗肌丝,其上外露的“豆芽”头部具ATP酶活性, 是粗肌丝与细肌丝(肌动蛋白纤维)能暂时性结合的部位(“横桥”),也是导致细肌丝与粗肌丝之间相对滑动的支点。而原肌球蛋白和肌钙蛋白则是特异性附着在细肌丝(即

一、名词解释 1.分配常数:又称分配系数,是指一种分析物在两种不相混合溶剂中的平衡常数。 2.多肽链的末端分析:确定多肽链的两末端可作为整条多肽链一级结构测定的标志,分为氨基端分析和羧基端分析。 3.连接酶:指能将双链DNA中一条单链上相邻两核苷酸连接成一条完整的分子的酶。 4.预杂交:在分子杂交实验之前对杂交膜上非样品区域进行封闭,用以降低探针在膜上的非特异性结合。 5.反转录PCR:是将反转录RNA与PCR结合起来建立的一种PCR技术。首先进行反转录产生cDNA,然后进行常规的PCR反应。 6.稳定表达:外源基因转染真核细胞并整合入基因组后的表达。 7.基因敲除:是指对一个结构已知但功能未知或未完全知道的基因,从分子水平上设计实验,将该基因从动物的原基因组中去除,或用其它无功能的DNA片断取代,然后从整体观察实验动物表型,推测相应基因的功能。 8.物理图谱:人类基因组的物理图是指以已知核苷酸序列的DNA片段为“路标”,以碱基对(bp,kb,Mb)作为基本测量单位(图距)的基因组图。 9.质谱图:不同质荷比的离子经质量分析器分开后,到检测器被检测并记录下来,经计算机处理后所表示出的图形。 10.侧向散射光:激光束照射细胞时,光以90度角散射的讯号,用于检测细胞内部结构属性。

11.离子交换层析:是以离子交换剂为固定相,液体为流动相的系统中进行的层析。 12.Edman降解:从多肽链游离的N末端测定氨基酸残基的序列的过程。 13.又称为限制性核酸内切酶(restriction endonuclease):是能够特异识别双链DNA序列并进行切割的一类酶。 14.电转移:用电泳技术将凝胶中的蛋白质,DNA或RNA条带按原位转移到固体支持物,形成印迹。 15.多重PCR:是在一次反应中加入多对引物,同时扩增一份模板样品中不同序列的PCR 过程。 16.融合表达: 在表达载体的多克隆位点上连有一段融合表达标签(Tag),表达产物为融合蛋白(有分N端或者C端融合表达),方便后继的纯化步骤或者检测。 17.同源重组:发生在DNA同源序列之间,有相同或近似碱基序列的DNA分子之间的遗传交换。 18.遗传图谱又称连锁图谱(linkage map),它是以具有遗传多态性的遗传标记为“路标”,以遗传学距离为图距的基因组图。 19.碎片离子:广义的碎片离子为由分子离子裂解产生的所有离子。 20.前向散射光:激光束照射细胞时,光以相对轴较小角度向前方散射的讯号用于检测细胞等离子的表面属性,信号强弱与细胞体积大小成正比。 21.亲和层析:利用共价连接有特异配体的层析介质分离蛋白质混合物中能特异结合配体的目的蛋白或其他分子的一种层析法。(利用分子与其配体间特殊的、可逆性的亲和结合

Southern杂交: 是体外分析特异DNA序列的方法,操作时先用限制性内切酶将核DNA或线粒体DNA切成DNA片段,经凝胶电泳分离后,转移到醋酸纤维薄膜上,再用探针杂交,通过放射自显影,即可辨认出与探针互补的特殊核苷序列。 将RNA转移到薄膜上,用探针杂交,则称为Northern杂交。 RNAi技术: 是指在进化过程中高度保守的、由双链RNA(double-stranded RNA,dsRNA)诱发的、同源mRNA高效特异性降解的现象。由于使用RNAi技术可以特异性剔除或关闭特定基因的表达,所以该技术已被广泛用于探索基因功能和传染性疾病及恶性肿瘤的基因治疗领域。可以利用siRNA或siRNA表达载体快速、经济、简便的以序列特异方式剔除目的基因表达,所以现在已经成为探索基因功能的重要研究手段。 Southern杂交一般利用琼脂糖凝胶电泳分离经限制性内切酶消化的DNA片段,将胶上的DNA变性并在原位将单链DNA片段转移至尼龙膜或其他固相支持物上,经干烤或者紫外线照射固定,再与相对应结构的标记探针进行杂交,用放射自显影或酶反应显色,从而检测特定DNA分子的含量]。 扫描电镜技术:是用一束极细的电子束扫描样品,在样品表面激发出次级电子,次级电子的多少与样品表面结构有关,次级电子由探测器收集,信号经放大用来调制荧光屏上电子束的强度,显示出与电子束同步的扫描图像。 细胞显微分光光度计:用来描述薄膜、涂层厚度超过1微米的物件的光学性能的显微技术。 免疫荧光技术:将免疫学方法(抗原抗体特异结合)与荧光标记技术结合起来研究特异蛋白抗原在细胞内分布的方法。由于荧光素所发的荧光可在荧光显微镜下检出,从而可对抗原进行细胞定位。 电镜超薄切片技术:超薄切片是为电镜观察提供极薄的切片样品的专门技术。用当代较好的超薄切片机,大多数生物材料,如果固定、包埋处理得合适,可以切成50-100微米的超薄切片。 Northern印迹杂交(Northern blot)。这是一种将RNA从琼脂糖凝胶中转印到硝酸纤维素膜上的方法。 放射自显影技术:放射自显影技术是利用放射性同位素的电离辐射对乳胶(含AgBr或AgCl)的感光作用,对细胞内生物大分子进行定性、定位与半定量研究的一种细胞化学技术。放射自显影技术(radioautography;autoradiography)用于研究标记化合物在机体、组织和细胞中的分布、定位、排出以及合成、更新、作用机理、作用部位等等。其原理是将放射性同位素(如14C和3H)标记的化合物导入生物体内,经过一段时间后,将标本制成切片或涂片,涂上卤化银乳胶,经一定时间的放射性曝光,组织中的放射性即可使乳胶感光。 核磁共振技术:可以直接研究溶液和活细胞中相对分子质量较小(20,000 道尔顿以下)的蛋白质、核酸以及其它分子的结构,而不损伤细胞。 DNA序列分析:在获得一个基因序列后,需要对其进行生物信息学分析,从中尽量发掘信

第三章细胞生物学研究方法 如何学习细胞生物学? ?抽象思维与动态观点 ?结构与功能统一的观点 ?同一性(unity)和多样性(diversity)的问题 ?细胞生物学的主要内容: 结构与功能(动态特征); 细胞的生命活动; ?实验科学与实验技术——细胞真知源于实验室 ——What we know//How we know. 第三章细胞生物学研究方法 细胞形态结构的观察方法 细胞组分的分析方法 细胞培养、细胞工程与显微操作技术 第一节细胞形态结构的观察方法 光学显微镜技术(light microscopy)

电子显微镜技术(Electro microscopy) 扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope) 扫描遂道显微镜(scanning tunneling microscope ) 第二节细胞组分的分析方法 离心分离技术 细胞内核酸、蛋白质、酶、糖与脂类等的显示方法 特异蛋白抗原的定位与定性 细胞内特异核酸的定位与定性 放射自显影技术 定量细胞化学分析技术 第三节细胞培养、细胞工程与显微操作技术 细胞的培养 细胞工程 一、光学显微镜技术(light microscopy) 普通复式光学显微镜技术 荧光显微镜技术(Fluorescence Microscopy)

激光共焦扫描显微镜技术(Laser Confocal Microscopy) 相差显微镜(phase-contrast microscope) 微分干涉显微镜 (differential interference contrast microscope, DIC) 录像增差显微镜技术(video-enhance microscopy) 二、电子显微镜技术 电子显微镜的基本知识 电镜与光镜的比较 电镜与光镜光路图比较 电子显微镜的基本构造 主要电镜制样技术 负染色技术 冰冻蚀刻技术 超薄切片技术 电镜三维重构技术 扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM) SPM(Scanning probe microscope) 三、扫描遂道显微镜 Scanning Probe Microscope,SPM (80年代发展起来的检测样品微观结构的仪器) 包括:STM、AFM、磁力显微镜、摩擦力显微镜等 原理:扫描探针与样品接触或达到很近距离时,即产生彼此间相互作用力,如 量子力学中的隧道效应(隧道电流)、原子间作用力、磁力、摩擦力等, 并在计算机显示出来,从而反映出样品表面形貌信息、电

一、细胞内膜泡运输的概况、类型及其主要功能 膜泡运输是蛋白质分选的一种特有的方式,普遍存在于真核细胞中。在转运过程中不仅涉及蛋白质本身的修饰、加工和组装,还涉及多种不同的膜泡靶向运输及其复杂的调控过程。主要分为一下三种类型: COPⅠ包被小泡:负责回收、转运内质网逃逸蛋白返回内质网。 COPⅡ衣被小泡:介导内质网到高尔基体的物质运输。 网格蛋白衣被小泡:介导质膜→胞内体、高尔基体→胞内体、高尔基体→溶酶体、植物液泡的物质运输 二、试述物质跨膜的种类及其特点 主要有三种途径: (一)被动运输: 指通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运。动力来自物质的浓度梯度,不需要细胞提供代谢能量。 1、简单扩散:也叫自由扩散(free diffusion)。特点:①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散; ②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助。 2、促进扩散:特点:①比自由扩散转运速率高;②运输速率同物质浓度成非线性关系; ③特异性;④饱和性。 (二)主动运输: 是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度由浓度低的一侧向高的一侧进行跨膜转运的方式。 主动运输的特点是:①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输;②需要能量;③都有载体蛋白。(三)吞排作用 真核细胞通过胞吞作用和胞吐作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。 三、试述Na+—K+泵的工作原理 Na+—K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化。在膜内侧Na+与酶结合,激活ATP酶活性,使ATP分解,酶被磷酸化,构象发生变化,于是与Na+结合的部位转向膜外侧;这种磷酸化的酶对Na+的亲和力低,对K+的亲和力高,因而在膜外侧释放Na+、而与K+结合。K+与磷酸化酶结合后促使酶去磷酸化,酶的构象恢复原状,于是与K+结合的部位转向膜内侧,K+与酶的亲和力降低,使K+在膜内被释放,而又与Na+结合。总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出3个Na+,转进2个K+。 四、试述胞间通信的主要类型 1)、细胞间隙连接 细胞间隙连接:是一种细胞间的直接通讯方式。两个相邻的细胞以连接子相联系。连接子中央为直径1.5nm的亲水性孔道。 2)、膜表面分子接触通讯 是指细胞通过其表面信号分子(受体)与另一细胞表面的信号分子(配体)选择性地相互作用,最终产生细胞应答的过程,即细胞识别。 3)、化学通讯 细胞分泌一些化学物质(如激素)至细胞外,作为信号分子作用于靶细胞,调节其功能,这种通讯方式称为化学通讯。根据化学信号分子可以作用的距离范围,可分为以下3类:内分泌、旁分泌、自分泌

第二章细胞生物学研究方法一、名词解释1、resolution:分辨力是指显微镜或人眼在25cm的明视距离处,能清楚地分辨被检物体细微结构最小距离的能力。能够区分的两点间的距离越小,表示分辨力越高。2、显微结构:通过光学显微镜所观察到的样品的各种结构,如细胞的大小、外部形态以及细胞核、线粒体、高尔基复合体、中心体等内部构成都属于显微结构。3、超微结构:也称亚显微结构。指在电子显微镜下所观察到的细胞结构,如细胞核、线粒体、高尔基复合体、中心体、核糖体、微管、微丝等细胞器的微细结构。4、细胞培养:指活细胞在体外的培养技术,即在无菌条件下,从机体中取出组织或细胞、模拟机体内正常生理状态下生存的基本条件,让它在培养皿中继续生存、生长和繁殖的方法。5、原代培养:指从机体组织中取材后接种到培养基中所进行的细胞培养,即直接取材于机体的细胞培养。所形成的细胞称原代细胞,它是在体外培养任何一种体细胞所必须经历的阶段和传代培养的基础。6、传代培养:指当原代培养的细胞在培养瓶中生长、增殖到一定密度后,一分为二或以其他比例分装或转移到2个以上的培养瓶中所进行的再培养。7、细胞融合:又称为细胞杂交,指细胞彼此接触时,2个或2个以上的细胞合并成为一个细胞的现象。8、cell line :原代培养首次传代成功后,则称之为细胞系。如细胞系的生存期有限,则称之为有限细胞系;已获无限繁殖能力,能持续生存的细胞系,则称为连

续细胞系或无限细胞系。二、选择题【A1型题】1、A;2、B; 3、B; 4、A; 5、C; 6、D; 7、A; 8、D; 9、C;10、D;11、C;12、A;13、A;14、B;15、C;16、A;17、E;18、A;19、C;20、D;21、C;22、E;23、A;24、D;25、B;26、E 【A2型题】1、E;2、D;3、C;4、D;5、A;6、B;7、C;8、D;9、D;10、A 【X型题】1、ACE;2、CDE;3、AE;4、CE; 5、ABCD; 6、ABC; 7、ABCED; 8、ACD; 9、ABCD 三、填空题1、普通显微镜相差显微镜暗视野显微镜荧光显微镜 2、照明系统光学放大系统机械装置系统 3、电子照明系统电磁透镜成像系统真空系统记录系统电源系统 4、物镜和照明系统的位置颠倒5、扫描电子显微镜透射电子显微镜6、0.1μm 0.1mm 3nm 7、差速离心法密度梯度离心法8、0.2μm R=0.61λ/N.A. N.A.=n·sinα/2 9、细胞化学法荧光细胞化学和免疫荧光镜检术放射自显影技术细胞显微分光光度测定技术流式细胞计量术细胞组分的分级分离法10、冰冻蚀刻11、原代培养传代培养 12、单层生长形态变成多态性具有接触抑制现象13、体外环境不能与体内的条件完全等同四、判断题1、√;2、×;3、√;4、×;5、√;6、×;7、√;8、√;9、√;10、×;11、√;12、×;13、×;14、× 五、简答题1、光学显微镜上调节光线强弱的装置有反光镜、聚光镜和光阑。(1)反光镜:反光镜是安装在镜台下面、镜柱前方的—面可转动的圆镜。用来调节光线,能将来自不同

细胞生物学课后练习参考答案 作业一 ●一切活细胞都从一个共同的祖先细胞进化而来,证据是什么想像地球上生命进化的很早时期。可否假设那个原始的祖先细胞是所形成的第一个仅有的细胞 1、关于一个共同祖先的假说有许多方面的证据。对活细胞的分析显示出其基本组分有着令人惊异的相似程度,例如,各种细胞的许多新陈代谢途径是保守的,在一切活细胞中组成核酸与蛋白质的化合物是一样的。同样,在原核与真核细胞中发现的一些重要蛋白质有很相似的精细结构。最重要的过程仅被“发明”了一次,然后在进化中加以精细调整去配合特化细胞的特定需要。●人脑质量约1kg并约含1011个细胞。试计算一个脑细胞的平均大小(虽然我们知道它们的大小变化很大),假定每个细胞完全充满着水(1cm3的水的质量为1g)。如果脑细胞是简单的正方体,那么这个平均大小的脑细胞每边长度为多少 2、一个典型脑细胞重10-8g (1000g/1011)。因为1g水体积为1 cm3,一个细胞的体积为10-14m3。开立方得每个细胞边长2.1 × 10-5m即21 μm。 ●假定有一个边长为100μm,近似立方体的细胞 (1)计算它的表面积/体积比; (2)假设一个细胞的表面积/体积比至少为3才能生存。那么将边长为100μm,总体积为1 000 000μm3的细胞能在分割成125个细胞后生存吗 3、(1) 如图1所示,该细胞的表面积(SA)为每一面的面积(长×宽)乘以细胞的面数,即SA=100 μm ×100 μm ×6 = 60 000 μm2。细胞的体积是长×宽×高,即(100 μm)3=1 000 000 μm3因而SA/体积的比率=SA/体积=60 000μm/ 1 000 000μm= 0. 06 μm-1。 (2) 分割后的细胞将不能存活。125个立方体细胞应有表面积300 000μm2, SA/体积的比率为0.3。如果要使总表面积/体积达到3,可以假设将立方体边长分割成n份,每个小方块的表面积为SA l,总面积为SA t则有: 分割后的小方块表面积为SA l = 6 × (100/n) 2(1) 总面积为SA t = 6 × (100/n) 2 × n3(2) 根据细胞存活要求SA t/V = 3 (3) 即: 6 × (100/n) 2 × n3 / 1003 = 3 (4) 由(4)可知n=50,即细胞若要存活必须将其分割成125000个小方块。 ●构成细胞最基本的要素是________、________ 和完整的代谢系统。 4、基因组,细胞质膜和完整的代谢系统 图1 边长为100μm的立方体与分割成125块后的立方体

第八章细胞核 粗面内质网(rER)相连; 核纤层),决定细 胞核形态; : 内、外膜相互融合形成的环状开口,嵌有核孔复合体 2.核孔复合物 (1)结构 环:胞质环、核质环(核篮); 辐:柱状亚单位、腔内亚单位、环带亚单位; 中央栓 (2)功能------双向选择性亲水通道 被动运输:孔径10nm,≤60kDa 主动运输:孔径20nm >亲核蛋白的核输入信号:核定位信号(NLS) ;10个氨基酸的短肽,指导亲核蛋白完成核输入后并不切除 (NLS 、NES、信号肽和信号斑) (importinα/β、nucleoporin、Ran—GTP/GDP) >亲核蛋白的入核转运:①亲核蛋白通过NLS识别importin α,与可溶性NLS 受体importinα/β异二聚体结合,形成转运复合物; ②在importinβ的介导下,转运复合物与核孔复合体的胞质纤维结合; ③转运复合物通过改变构象的核孔复合体从胞质面被转移到核质面; ④转运复合物在核质面与Ran-GTP结合,并导致复合物解离,亲核蛋白释放;

⑤受体的亚基与结合的Ran并与importinβ解离,Ran-GDP返回核内再转换成Ran-GTP状态。 >mRNA 、tRNA和核糖体亚基的核输出:核输出信号nuclear export signal (NES)>请说明Ran在亲核蛋白的核输入过程中所起的作用。 ①在细胞质内, 受体(importin)与cargo protein的NLS结合 ②受体/亲核蛋白复合物和Ran-GDP 穿过核孔进入细胞核 ③在核质内,在GEF作用下Ran-GDP 转变为Ran-GTP,并与受体importin结合 ④构象改变导致受体释放出cargo protein ⑤受体-Ran-GTP complex 被运回细胞质, 在GAP 作用下Ran-GTP被水解为Ran-GDP, Ran与受体importin分离 3.核纤层lamina 是位于细胞核内层核膜下的纤维蛋白片层或纤维网络 (1)结构和组成:由核纤层蛋白laminA、B、C组成 (2)功能 在间期细胞中,核纤层为核膜提供一个支架; 在分裂细胞中,核纤层的可逆性解聚调节核膜的崩解和重建; 核纤层蛋白磷酸化时,核膜崩解;核纤层蛋白去磷酸化时,核膜重建; 在间期细胞中,核纤层为染色质提供核周锚锭部位,维持和稳定间期染色质高度有序的结构; 调节基因表达,调节DNA修复 二.染色质和染色体 1.组蛋白和非组蛋白 与染色质DNA结合的蛋白质负责DNA分子遗传信息的组织、复制 (1)组蛋白·构成真核生物染色体的基本结构蛋白 富含Arg和Lys的碱性蛋白质,等电点在pH10.0以上, 可以和酸性DNA紧密结合,分为H1, H2A, H2B, H3, H4五种。H2A, H2B, H3, H4为核小体组蛋白,在进化上十分保守,没有种属和组织特异性。H1的种族保守性低,有一定的种属和组织特异性。 Histone在维持染色体结构和功能的完整性上起着关键性的作用。 Histone与DNA在细胞周期的S期合成。DNA复制停止,Histone合成也立即停止。 (2)非组蛋白·主要指导与特异DNA序列结合的蛋白质 富含天冬氨酸、谷氨酸和色氨酸的酸性蛋白质。 占染色体蛋白质的60—70%,在不同组织细胞中的种类和数量都不相同。在整个细胞周期中都有不同类型的非组蛋白合成。 能识别并结合在特异的DNA序列上,识别和结合靠氢键和离子键。 非组蛋白在调节真核生物基因表达,染色体高级结构的形成等方面起着重要的作用。 α螺旋-转角-α螺旋模式 锌指模式 Cys2/His2 锌指单位和Cys2/ Cys2锌指单位

第三章 细胞生物学研究方法 第一节细胞形态结构的观察方法 分辨率: 肉眼0.2mm 光镜0.2μm 电镜0.2nm 一、光学显微镜技术 (light microscopy ) (一)普通复式光学显微镜技术 a . 光学放大系统:目镜和物镜 光镜 照明系统:光源、折光镜和聚光镜,有时另加各种滤光片 组成 机械和支架系统 b .分辨率D :分开两个质点间的最小距离。 0.61 λ 其中: λ为光源波长 D = α为物镜镜口张角 N ·sinα/2 N 为介质折射率 c.普通光镜样品制备: 固定(如甲醛)、包埋(如石蜡)、切片(约5μm)、染色 (二)荧光显微镜技术(fluorescence microscopy 光镜水平对特异蛋白定性定位) 1.FM 包括免疫荧光技术和荧光素直接标记技术 2.不同荧光素的激发光波长范围不同,所以同一样品可以同时用两种以上荧光 素标记。荧光显微镜中只有激发荧光可以成像。 (三)激光共焦点扫描显微镜技术(laser scanning confocal microscopy ) 1.特点:瞬间只用很小一部分光照明,保证只有来自焦平面的光成像,成像清晰 分辨率比普通荧光显微镜提高1.4-1.7倍。 通过改变焦平面位置可以观察较厚样品的内部构造,进行三维重构。 2. 共焦点是指物镜和聚光镜同时聚焦到同一小点。 (四)相差和微分干涉显微镜技术 1.相差显微镜(phase-contrast microscopy ) 光线通过不同密度物质产生相位差,相差显微镜将其变成振幅差。它与普通光镜 的不同是其物镜后有一块“相差板”,夸大了不同密度造成的相位差。 2.微分干涉显微镜(differential -interference microscopy )——用的是平面偏振光 光经棱镜折射成两束,通过样品相邻部位,再经棱镜汇合,使样品厚度上的微 小 差别转化为明暗区别,使样品产生很强的立体感。 二、电子显微镜技术(electron microscope ) (一)电子显微镜基本知识 1.与光镜的基本区别:电子束作光源、电磁透镜聚焦、镜筒高真空、荧光屏等成像 2.分辨本领与有效放大倍数: 分辨率0.2nm ,比肉眼放大有效放大倍 数 分辨本领指电镜处于最佳状态下的分辨率。 实际情况中,分辨率受样品限制。 3.电子显微镜 电子束照明系统:电子枪、聚光镜 基本构造 成像系统:物镜、中间镜、投影镜等 真空系统:用两级真空泵不断抽气 记录系统:荧光屏或感光胶片成像 (二)主要电镜制样技术介绍

细胞生物学复习资料 第一章绪论 1.什么叫细胞生物学 细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上以研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、衰老与凋亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要容。核心问题是将遗传与发育在细胞水平上结合起来。 第二章细胞基本知识概要 一、名词解释 1.古核细胞:也称古细菌,是一类很特殊的细菌,多生活在极端的生态环境中。具有原核生物的某些特征,如无核膜及膜系统;也有真核生物的特征。 2.含子:是基因不编码蛋白质的核苷酸序列,不出现在成熟的RNA分子中,在转录后通过加工被切除。大多数真核生物的基因都有含子。在古细菌中也有含子。 3.外显子:指真核细胞的基因在表达过程中能编码蛋白质的核苷酸序列。 二、简答 1.真核细胞的三大基本结构体系 (1)以脂质及蛋白质成分为基础的生物膜结构系统; (2)以核酸(DNA或RNA)与蛋白质为主要成分的遗传信息表达系统 (3)由特异蛋白分子装配构成的细胞骨架系统。 2.细胞的基本共性 (1)所有的细胞都有相似的化学组成 (2)所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜,即细胞膜。 (3)所有的细胞都含有两种核酸:即DNA与RNA作为遗传信息复制与转录的载体。 (4)作为蛋白质合成的机器─核糖体,毫无例外地存在于一切细胞。 (5)所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂。 3.病毒与细胞在起源与进化中的关系并说出证明 病毒是非细胞形态的生命体,它的主要生命活动必须要在细胞实现。病毒与细胞在起源上的关系,目前存在3种主要观点: 生物大分子→病毒→细胞 病毒 生物大分子→ 细胞 生物大分子→细胞→病毒(最有说服力) 认为病毒是细胞的演化产物的观点,其主要依据和论点如下: (1)由于病毒的彻底寄生性,必须在细胞复制和增殖,因此有细胞才能有病毒 (2)有些病毒(eg腺病毒)的核酸和哺乳动物细胞DNA某些片段的碱基序列十分相似。病毒癌基因起源于细胞癌基因 (3)病毒可以看做DNA与蛋白质或RNA与蛋白质的复合大分子,与细胞核蛋白分子有相似之处

第五章物质的跨膜运输 1 物质跨膜运输有哪三种途径ATP驱动泵可分哪些类型 答:物质跨膜运输有简单扩散、被动运输和主动运输三种途径。ATP驱动泵可分P型泵、V型质子泵和F型质子泵以及ABC 超家族,其中P型泵包括Na+—K+泵、Ca+泵和P 型H+泵。 各种ATP驱动泵的比较: 2.简述钠钾泵的结构特点及其转运机制。 答:Na+—K+泵位于动物细胞的质膜上,由2个α和2个β亚基组成四聚体。Na+—K+泵的转运机制总结如下:在细胞内侧α亚基与Na+相结合促进ATP水解,α亚基上的一个天冬氨酸残基磷酸化引起α亚基构象发生变化,将Na+泵出细胞,同时细胞外的K+与α亚基的另一位点结合,使其失去磷酸化,α亚基的构象再次发生变化,将K+泵入细胞,完

成整个循环。 3、简述葡萄糖载体蛋白的结构特点及其转运机制。 答:葡萄糖载体蛋白,简称为GLUT,是一个蛋白质家族,包括十多种葡糖糖转运蛋白,他们具有高度同源的氨基酸序列,都含有12次跨膜的α螺旋。GLUT中多肽跨膜部分主要由疏水性氨基酸残基组成,但有些α螺旋带有Ser、Thr、Asp和Glu残基,他们的侧链可以同葡萄糖羟基形成氢键。葡萄糖载体蛋白的转运机制为:氨基酸残基为形成载体蛋白内部朝内和朝外的葡萄糖结合位点,从而通过构象改变完成葡萄糖的协助扩散。转运方向取决于葡萄糖的浓度梯度,从高浓度向低浓度顺梯度转运。 4、举例说明协同运输的机制。 答:协同运输是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。根据物质运输方向与离子沿浓度梯度的转移方向,协同运输又可分为:同向协同与反向协同。 ①同向协同指物质运输方向与离子转移方向相同。如人体及动物体小肠细胞对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度。 ②反向协同物质跨膜运动的方向与离子转移的方向相反,如动物细胞常通过Na+/H+反向协同运输的方式来转运H+以调节细胞内的PH值,即Na+的进入胞内伴随者H+的排出。选做:5、举例说明受体介导的内吞作用。 答:受体介导内吞作用大致分为四个基本过程∶①配体与膜受体结合形成一个小窝;②小窝逐渐向内凹陷,然后同质膜脱离形成一个被膜小泡;③被膜小泡的外被很快解聚,形成无被小泡,即初级内体;④初级内体与溶酶体融合,吞噬的物质被溶酶体的酶水解。具有两个特点,即:①配体与受体的结合是特异的,具有选择性;②要形成特殊包被的内吞泡。 例如LDL受体蛋白是一个单链的糖蛋白,为单次跨膜蛋白。LDL受体蛋白合成后被运输到细胞质膜,即使没有相应配体的存在, LDL受体蛋白也会在细胞质膜集中浓缩并形成被膜小窝,当血液中有LDL颗粒,可立即与LDL的apoB-100结合形成LDL-受体复合物。一旦LDL与受体结合,就会形成被膜小泡被细胞吞入,接着是网格蛋白解聚,受体回到质膜再利用,而LDL被传送给溶酶体,在溶酶体中蛋白质被降解,胆固醇被释放出来用于质膜的装配,或进入其他代谢途径。 名词:

常用分子生物学和细胞生物学实验技术介绍 (2011-04-23 11:01:29)转载▼ 标签:分子生物学细胞生物学常用实用技术基本实验室技术生物学实验教育 常用的分子生物学基本技术 核酸分子杂交技术 由于核酸分子杂交的高度特异性及检测方法的灵敏性,它已成为分子生物学中最常用的基本技术,被广泛应用于基因克隆的筛选,酶切图谱的制作,基因序列的定量和定性分析及基因突变的检测等。其基本原理是具有一定同源性的原条核酸单链在一定的条件下(适宜的温室度及离子强度等)可按碱基互补原成双链。杂交的双方是待测核酸序列及探针(probe),待测核酸序列可以是克隆的基因征段,也可以是未克隆化的基因组DNA和细胞总RNA。核酸探针是指用放射性核素、生物素或其他活性物质标记的,能与特定的核酸序列发生特异性互补的已知DNA或RNA片段。根据其来源和性质可分为cDNA探针、基因组探针、寡核苷酸探针、RNA探针等。 固相杂交 固相杂交(solid-phase hybridization)是将变性的DNA固定于固体基质(硝酸纤维素膜或尼龙滤膜)上,再与探针进行杂交,故也称为膜上印迹杂交。 斑步杂交(dot hybridization) 是道先将被测的DNA或RNA变性后固定在滤膜上然后加入过量的标记好的DNA或RNA探针进行杂交。该法的特点是操作简单,事先不用限制性内切酶消化或凝胶电永分离核酸样品,可在同一张膜上同时进行多个样品的检测;根据斑点杂并的结果,可以推算出杂交阳性的拷贝数。该法的缺点是不能鉴定所测基因的相对分子质量,而且特异性较差,有一定比例的假阳性。 印迹杂交(blotting hybridization) Southern印迹杂交:凝胶电离经限制性内切酶消化的DNA片段,将凝胶上的DNA 变性并在原位将单链DNA片段转移至硝基纤维素膜或其他固相支持物上,经干烤固定,再与相对应结构的已标记的探针进行那时交反应,用放射性自显影或酶反应显

第一章绪论 六、论述题 1、什么叫细胞生物学?试论述细胞生物学研究的主要容。 答:细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在三个水平(显微、亚显微与分子水平)上,以研究细胞的结构与功能、细胞增殖、细胞分化、细胞衰老与凋亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要容的一门科学。 细胞生物学的主要研究容主要包括两个大方面:细胞结构与功能、细胞重要生命活动。涵盖九个方面的容:⑴细胞核、染色体以及基因表达的研究;⑵生物膜与细胞器的研究;⑶细胞骨架体系的研究;⑷细胞增殖及其调控;⑸细胞分化及其调控;⑹细胞的衰老与凋亡;⑺细胞的起源与进化;⑻细胞工程;⑼细胞信号转导。 第二章细胞的统一性与多样性 一、名词解释 1、细胞;由膜转围成的、能进行独立繁殖的最小原生质团,是生物体电基本的开矿结构和生理功能单位。其基本结构包括:细胞膜、细胞质、细胞核(拟核)。 2、原核细胞;没有由膜围成的明确的细胞核、体积小、结构简单、进化地位原始的细胞。 8、原核细胞和真核细胞核糖体的沉降系数分别为70S和 80S 。 9、细菌细胞表面主要是指细胞壁和细胞膜及其特化结构间体,荚膜和 鞭毛等。 10、真核细胞亚显微水平的三大基本结构体系是生物膜结构系统、遗传信息表达系统,和细胞骨架系统。 三、选择题 1、大肠杆菌的核糖体的沉降系数为( B ) A、80S B、70S C、 60S D、50S 3、在病毒与细胞起源的关系上,下面的( C )观战越来越有说服力。 A、生物大分子→病毒→细胞 B、生物大分子→细胞和病毒 C、生物大分子→细胞→病毒 D、都不对 8、原核细胞的呼吸酶定位在( B )。 A、细胞质中 B、质膜上 C、线粒体膜上 D、类核区 7、细菌核糖体的沉降系数为70S,由50S大亚基和30S小亚基组成。(√) 五、简答题 1、为什么说支原体是目前发现的最小、最简单的能独立生活的细胞生物? 答:支原体的的结构和机能极为简单:细胞膜、遗传信息载体DNA与RNA、进行蛋白质合成的一定数量的核糖体以及催化主要酶促反应所需要的酶。这些结构及其功能活动所需空间

《细胞生物学》题库 第九章细胞核与染色体 一、名词解释 1、核定位信号 2、染色质和染色体 3、二级结构 4、非组蛋白 5、核型 6、核基质 7、genome 8、euchromatin 9、heteromatin 10、constitutive heterochromatin 11、facultative heterochromatin 12、telomerase 13、giant chromosome 14、lampbrush chromosome 15、ploytene chromosome 16、DNase I hypersensitive 17、LCR 18、insulator 19、NBs 二、填空题 1、核孔复合体主要有、、和4种结构成分。 2、生物基因组中的遗传信息大体可以分为和两类。 3、DNA二级结构构型分为、和3种,其中是左手螺旋。 4、是构成真核生物染色体的基本结构蛋白,属于性蛋白质,含有、、、和5种组分。 5、染色质包装结构模型有和。 6、间期染色质按照其形态特征和染色质性能可以分为和。 7、是着丝粒区的主体,由组成。 8、端粒的生物学作用在于,与染色体在核内的以及减数分裂时有关。 9、多线染色体来源于。 10、广义的概念,核骨架应该包括、和。 11、是核仁超微结构中的密度最高的部分。 12、在代谢活跃的细胞核中,是核仁的主要结构,由组成。 13、每一个DNA分子被包装成一条_____,每个有机体的全套染色体中所贮存的全部遗传信息称为_____。 14、一个功能性的染色体必须具备三种DNA序列,即染色体复制需要的一个以

上的_____;分裂时使已完成复制的染色体能平均分配到子细胞中去的_____ 和维持染色体独立性和稳定性的_____。 15、产生一个功能性RNA分子的DNA螺旋区称为_____。 16、某些DNA结合蛋白具有一个或多个类似的结构域,此结构域由30个氨基酸围绕锌原子折叠形成一个结构单元,锌原子通常与2个半胱氨酸和2个组氨酸残基结合,这种结构域称为_____ 。 17、真核细胞染色体的基本结构单位是_____,它在DNA组装中起着重要的作用。 18、细胞核由两层膜包围,_____具有特殊的蛋白质为核纤层提供附着的位点,_____与ER膜相连续的。 19、_____是核质交流的通道,每个类似于篮子状的结构又称为_____。 20、在有丝分裂中期,两条姐妹DNA分子被折叠形成两条姐妹_____,在_____ 部位紧密连接起来。 21、高等真核细胞中呈高度凝集状态的一小段DNA片段是_____,它在间期总是保持凝集状态,而且没有转录活性。 22、NLS是存在于亲核蛋白内的一些短的氨基酸序列片段,富含_____氨基酸残基。 23、中度重复DNA是关于_____的信息,基因的差别表达可以导致_____。高度重复序列DNA包括_____,_____, _____共三种形式。 24、通过核孔复合物的物质运输特点为既_____又有_____。 25、核孔复合体中有两类重要的蛋白质,gp120代表_____,p62 代表_____。 26、核仁有三种基本的核仁结构,分别是_____,_____,_____。 27、中央结构域是着丝粒的主体,由_____组成。这些序列大部分是物种专一的。 28、根据着丝粒在染色体上所处的位置,可将中期染色体分为4中类型:_____,_____,_____,_____。 29、着丝粒是一种高度有序的整合结构,至少包括三种不同的结构域_____,_____,_____。 30、染色质包装的两种结构模型是:_____,_____。 三、选择题 1、可以作为重要的遗传标志,用于构建遗传图谱的是。 A 中度重复序列DNA B 卫星DNA C 小卫星DNA D 微卫星DNA 2、三种构型DNA中,在遗传信息表达过程中起关键作用的是。 A 大沟 B 小沟 C 螺旋方向 D 螺旋值 3、赋予染色质以极性的组蛋白组分是。 A H1 B H2A C H2B D H3 4、起细胞分裂计时器的是。 A 着丝粒 B 端粒 C 次缢痕 D 核仁组织区 5、灯刷染色体形成于。 A 精母细胞第一次减数分裂B次级精母细胞第二次减数分裂 C 卵母细胞第一次减数分裂D次级卵母细胞第二次减数分裂 6、关于核被膜下列哪项叙述是错误的。 A.有两层单位膜组成B有核孔 C.有核孔复合体 D.是封闭的膜结构 E.核膜外层有核糖体附着 7、常染色质是。 A.经常存在的染色质

细胞生物学实验报告 细胞原代培养 姓名: 学号: 班级: 专业: 同组成员: 一、实验原理

细胞培养是生物学和医学研究中最常用的手段之一,可分为原代培养和传代培养两种。原代培养是直接从生物体获取组织或器官的一部分进行培养。由于培养的细胞刚刚从活体组织分离出来,故更接近于生物体内的生活状态。这一方法可为研究生物体细胞的生长、代谢、繁殖提供有力的手段。同时也为以后传代培养创造条件。 原代培养的方法: 1、组织块法在平皿中用弯头剪把组织尽量剪碎,每个组织块小于1mm3大小。用Hanks 液洗涤2—3次,自然沉淀。用吸管吸去上清液。将组织块贴于培养瓶进行培养。 2、酶消化法将1mm3大小的组织块放入1个三角瓶内加入10—30ml的%的胰蛋白酶。370C磁棒搅拌消化20-30分钟。然后终止消化。用几层无菌纱布过滤。取过滤液,离心800rpm 5—10分钟收集细胞。弃上清,加入带有双抗的培养基,放入培养瓶培养。 取材注意事项: 取材要注意新鲜和保鲜。取材应严格无菌。取材和原代细胞制作时,要用锋利的器械,如手术刀或剃须刀片切碎组织,尽可能减少对细胞的机械损伤。要仔细去除所取材料上的血液(血块)、脂肪、坏死组织及结缔组织,切碎组织时应避免组织干燥,可在含少量培养液的器皿中进行。取材应注意组织类型、分化程度、年龄等,一般来讲,胚胎组织较成熟个体组织容易培养,分化低的较分化高的组织容易生长,肿瘤组织较正常组织容易培养。 二、实验目的 1、理解细胞原代培养原理 2、熟悉细胞原代培养方法与过程 3、了解细胞原代培养的应用 4、独立进行细胞原代培养操作 三、实验材料 手术小直剪刀、眼科直镊子、眼科弯镊子、玻璃平皿、培养瓶、试管、移液管、巴斯德吸管、废液缸、75%酒精棉球、酒精灯。 动物:9-12日龄的鸡胚蛋 四、实验步骤

翟中和第四版细胞生物学1~9章习题及答 案

翟中和第四版《细胞生物学》习题集及答案 第一章绪论 一、名词解释 细胞生物学:是研究和揭示细胞基本生命活动规律的科学,它从显微、亚显微与分子水平上研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、代谢、运动、衰老、死亡,以及细胞信号传导,细胞基因表达与调控,细胞起源与进化等重大生命过程。 二、填空题 1、细胞分裂有直接分裂、减数分裂和有丝分裂三种类型。 2、细胞学说、能量转化与守恒和达尔文进化论并列为19世纪自然科学的“三大发现”。 3、细胞学说、进化论和遗传学为现代生物学的三大基石。 4、细胞生物学是从细胞的显微、亚显微和分子三个水平,对细胞的各种生 命活动展开研究的科学。 5、第一次观察到活细胞有机体的人是荷兰学者列文虎克。 三、问答题: 1、当前细胞生物学研究中的3大基本问题是什么? 答:①基因组是如何在时间与空间上有序表达的?

②基因表达产物是如何逐级组装成能行使生命活动的基本结构体系及各种细胞器的?这种自组装过程的调控程序与调控机制是什么? ③基因及其表达的产物,特别是各种信号分子与活性因子是如何调节诸如细胞的增殖、分化、衰老与凋亡等细胞最重要的生命活动过程? 2、细胞生物学的主要研究内容有哪些? 答:①生物膜与细胞器②细胞信号转导③细胞骨架体系④细胞核、染色体及基因表达⑤细胞增殖及其调控⑥细胞分化及干细胞生物学⑦细胞死亡⑧细胞衰老 ⑨细胞工程⑩细胞的起源与进化 3、细胞学说的基本内容是什么? 答:①细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。 ②每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命有所助益。 ③新的细胞可以通过已存在的细胞繁殖产生。 第二章细胞的统一性与多样性 一、名词解释 1、细胞:生命活动的基本单位。 2、病毒(virus):非细胞形态生命体,最小、最简单的有机体,必须在活细胞体内复制繁殖,彻底寄生性。 3、原核细胞:没有核膜包裹的和结构的细胞,细菌是原核细胞的代表。 4、质粒:细菌的核外DNA。裸露环状DNA分子,可整合到核DNA中,常做基因工程载体。

第三章 细胞生物学研究方法 第一节 细胞形态结构的观察方法 分辨率: 肉眼0.2mm 光镜0.2μm 电镜0.2nm 一、光学显微镜技术 (light microscopy ) (一)普通复式光学显微镜技术 a . 光学放大系统:目镜和物镜 光镜 照明系统:光源、折光镜和聚光镜,有时另加各种滤光片 组成 机械和支架系统 b .分辨率D :分开两个质点间的最小距离。 0.61 λ 其中: λ为光源波长 D = α为物镜镜口张角 N ·sin α/2 N 为介质折射率 c.普通光镜样品制备: 固定(如甲醛)、包埋(如石蜡)、切片(约5μm )、染色 (二)荧光显微镜技术(fluorescence microscopy 光镜水平对特异蛋白定性定位) 1. FM 包括免疫荧光技术和荧光素直接标记技术 2. 不同荧光素的激发光波长范围不同,所以同一样品可以同时用两种以上荧光 素标记。荧光显微镜中只有激发荧光可以成像。 (三)激光共焦点扫描显微镜技术(laser scanning confocal microscopy ) 1.特点:瞬间只用很小一部分光照明,保证只有来自焦平面的光成像,成像清晰 分辨率比普通荧光显微镜提高1.4-1.7倍。 通过改变焦平面位置可以观察较厚样品的内部构造,进行三维重构。 2. 共焦点是指物镜和聚光镜同时聚焦到同一小点。 (四)相差和微分干涉显微镜技术 1.相差显微镜(phase-contrast microscopy ) 光线通过不同密度物质产生相位差,相差显微镜将其变成振幅差。它与普通光镜的不同是其物镜后有一块“相差板”,夸大了不同密度造成的相位差。 2.微分干涉显微镜(differential -interference microscopy )——用的是平面偏振光 光经棱镜折射成两束,通过样品相邻部位,再经棱镜汇合,使样品厚度上的微小 差别转化为明暗区别,使样品产生很强的立体感。 二、电子显微镜技术(electron microscope ) (一) 电子显微镜基本知识 1.与光镜的基本区别:电子束作光源、电磁透镜聚焦、镜筒高真空、荧光屏等成像 2.分辨本领与有效放大倍数: 分辨率0.2nm ,比肉眼放大 分辨本领指电镜处于最佳状态下的分辨率。 实际情况中,分辨率受样品限制。 3.电子显微镜 电子束照明系统:电子枪、聚光镜 基本构造 成像系统:物镜、中间镜、投影镜等 真空系统:用两级真空泵不断抽气 记录系统:荧光屏或感光胶片成像 (二) 主要电镜制样技术介绍 制样要求:①要求样品很薄(数十纳米) ②要求保持精细结构 1.超薄切片技术 ①固定:保持样品形态结构,甚至超微和分子水平上结构。 固定剂:常用饿酸(OsO 4)和戊二醛等,另外有物理方法如高频微波。