第四章井田开拓巷道布置

(第十八章内容)

本章为井田开拓部分的重点,第二章是基本概念,第三章是开拓方式,而如何确定有关参数及方案,如§2.3中开拓方式所解决的问题中,井筒位置,水平标高的确定,水平大巷的布置,是本章的主要内容。

§4.1 井筒位置的确定(书上§18.3)

位置的确定不能从一方面考虑,从开拓布局的整体考虑,如水平的位置,大巷的类型等,它们相互影响。

合理的井筒位置应考虑地面情况,井下地质以及生产情况。

一、对地面布置工业广场有利

每个矿井,都有地面生产系统,行政管理系统,需占有一定的面积的土地。

1、场地足够。布置地面生产系统及其工业建筑、行政管理系统。如主付井(绞车房)、洗(选)煤厂、煤仓(场),装车站,办公楼,宿舍,食堂,浴池等。(一般情况下,工业广场的面积为:大型井0.8 ~1.1公顷/10万吨,中型井 1.3 ~1.8公顷/10万吨,小型井 2.0 ~2.5公顷/10万吨)。

2、少占农田,不占良田及重要文化古籍和园林,要避免村庄搬迁及河流改道;

3、有较好的工程地质和水文地质条件,避开滑坡,崩岩,溶洞,流沙等地段。森林地区应与林地有足够的防火距离。

4、避免井筒和工业广场遭受水灾。井口位置高于最高洪水位,工业广场不受洪水威胁。(解释最高洪水位的意义)

5、便于矿井的供水,供电,运输,便于排污,排矸的处理。不影响居民生活。

6、充分利用地形,使地面生产系统合理,尽可能少平整土地。

对于平硐开拓,主要考虑地面,若地面无太大的限制,则可考虑井下。

二、对井下开采有利

应使井巷工程量,运输量,维护量,通风效果上达到较佳水平,使工业广场压煤量达到合理。

1、走向的位置:在储量中心。此时,运输量最小,通风费用最低,水平

接替易。(解释运输量、通风问题)

2、倾斜方向的位置 1)、斜井:多数在井田边界外。主要考虑地面和所选用设备所要求的倾角而决定地面的位置。

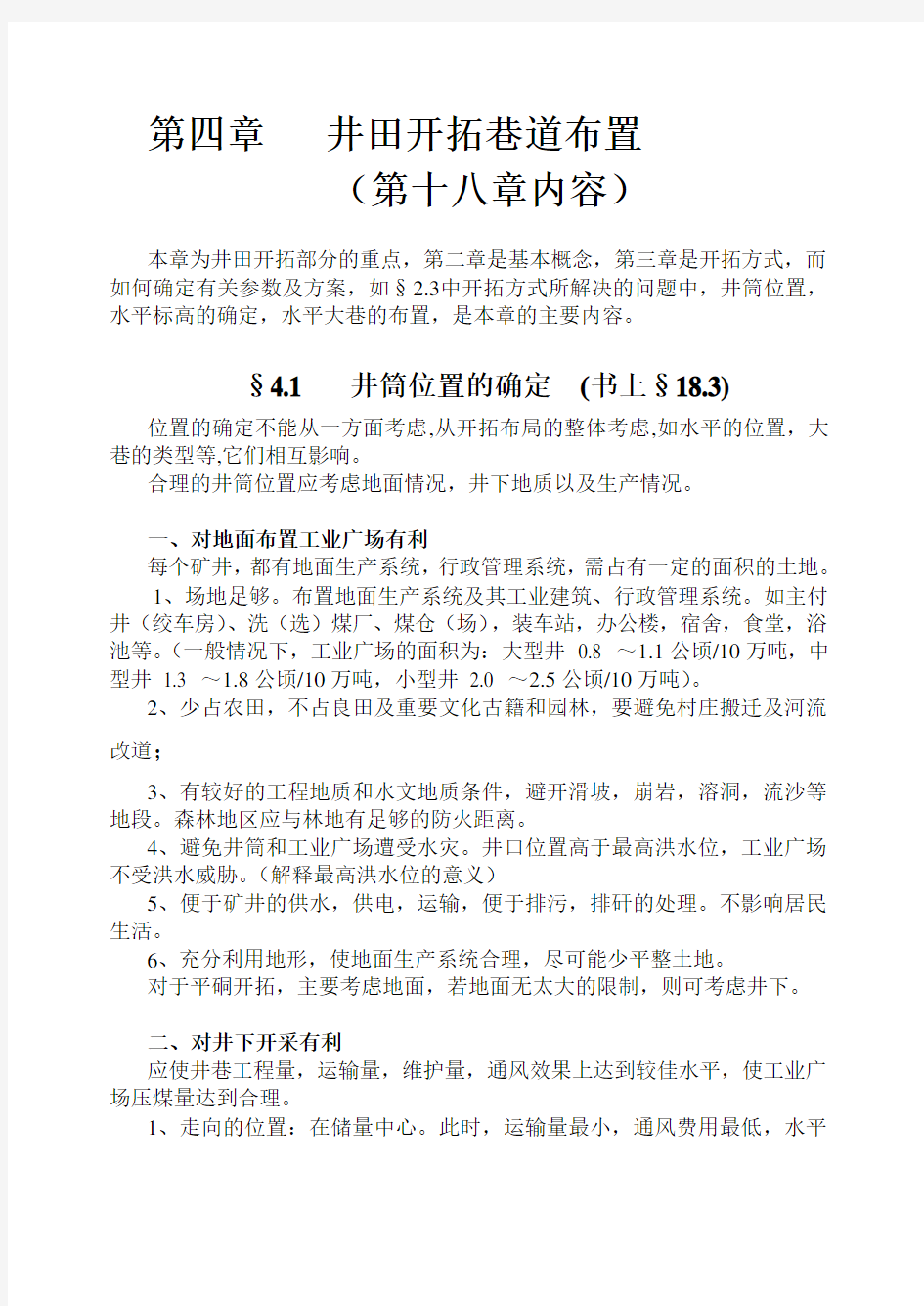

2)、立井:主要是第一水平工程量,总工程量和工业广场煤柱的关系。越靠上部,煤柱越少,初期工程量较少,但深部工程量可能大,延深生产环节多等。(图18-10)

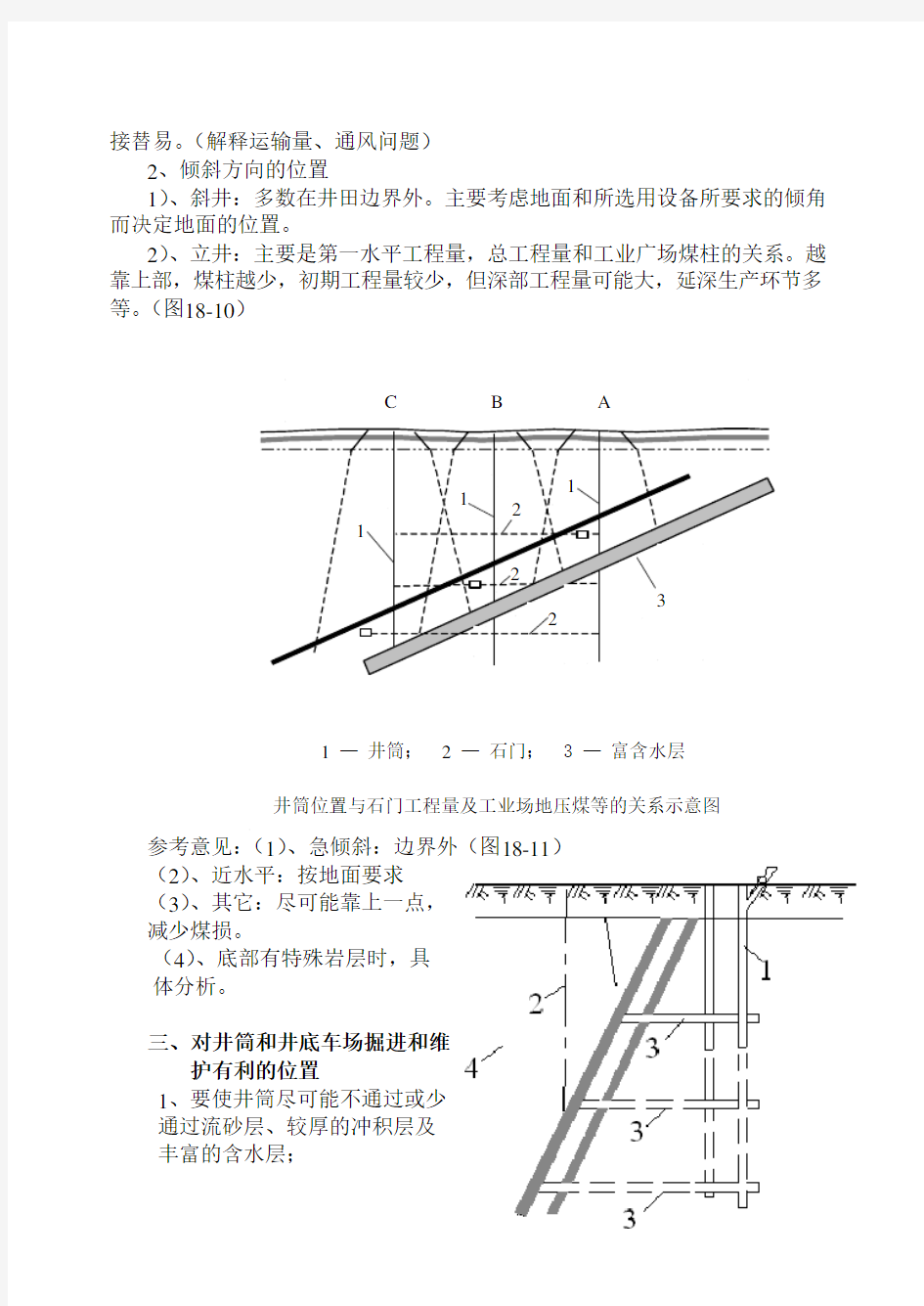

参考意见:(1)、急倾斜:边界外(图18-11)

(2)、近水平:按地面要求 (3)、其它:尽可能靠上一点, 减少煤损。 (4)、底部有特殊岩层时,具 体分析。

三、对井筒和井底车场掘进和维

护有利的位置

1、要使井筒尽可能不通过或少 通过流砂层、较厚的冲积层及 丰富的含水层;

2

2

21

1 C B A

1 — 井筒;

2 — 石门;

3 — 富含水层 井筒位置与石门工程量及工业场地压煤等的关系示意图

1

3

2、要使井筒不通过地质破坏激烈的地带及受采动影响的地区;

3、井筒位置要使井底车场有较好的围岩条件。

四、风井布置形式 中央(并列,边界),对角,分区独立,分区域(画图,优缺点,适用条件)。(图18-12、13、14、15)

1、中央并列式布置 (1)、优点:工业场地布置集中,管理方便,井筒保护煤柱损失少。 (2)、缺点:通风路线长,通风阻力大,井下漏风多。 (3)、适用条件:井田范围小,生产能力不大,瓦斯等级低的矿井。 (4

2、中央边界式(中央分裂式)

(1)、优点:通风路线较短,通风阻力较小,井下漏风较小,石门工程

(2)、缺点:工业场地布置分散,井筒保护煤柱较多,当矿井转入深部开采后,

需要维护较长的上山回风道。

(3)、适用条件:煤层赋存不太深的缓倾斜煤层矿井或煤层赋存较深,

沼气涌出量大的矿井。

(4)、中央边界式布置的示意图 3、对角式通风 (1)、优点:通风路线长度变化小,风压比较稳定,有利于扇风机工作。

(2)、缺点:风井较多,所需通风设备较多,工业场地布置分散,主、副

井与风井贯通需要较长时间。

(3)、适用条件:对通风要求很严格的矿井,如高沼气矿井,煤层易于自

然的矿井,有煤和瓦斯突出危险的矿井。

(

4

(1)、优点: 通风路线短,采区通风方便,风阻小,矿井建设速度快。(2)、缺点: 风井较多,所需通风设备较多,工业场地布置分散。

(3)、适用条件: 井田上部距地表近、采区范围较大的矿井。

(4)、采区风井通风示意图

5、分区式通风(实际是分区域开拓时出现的通风系统)

(1)、优点:通风路线短,几个分区可以同时施工,便于处理矿井事故、外运人员及设备。

(2)、缺点:工业场地布置分散,占地面积较大,井筒保护煤柱较多。

(3)、适用条件:煤层很缓的特大型矿井。

§4.2 开采水平的划分及上、下山开采

水平的多少,主要取决于井田内煤层的斜长和阶段尽寸的大小。一个水平开采的矿井叫单水平开采,两以及其以上,为多水平开采。

阶段按标高划分,上下标高一定,阶段垂高便确定了,而水平垂高是指该水平开采范围的垂高,只采一个阶段时,水平垂高就是阶段垂高。两个阶段时,即上下山开采时,水平垂高为两个阶段的垂高。当采用辅助水平、下山开采、辅助大巷时,可能开采的高度很高,图18-3。

对于近水平煤层,不划分阶段,将煤层分组。划分水平,再分成盘区或带区。

一、合理的水平垂高(针对非近水平煤层而言)

应以合理的阶段斜长为前提,并使开采水平有合理的服务年限,利于水平采区接替。

1、具有合理的阶段斜长

阶段斜长,若分带,则为条带的推进长度,若分区,为采区上山长度。从运输、行人方面考虑。

1)、煤的运输

对于缓倾斜和倾斜煤层,用自溜运煤或皮带运煤,对斜长的限制不大,1500~1800m以内,目前的皮带运输,长度可以提高到2500m甚至达到3000m;

用刮板运输机时,太长了,运输机台数多,系统可靠性差,中小型矿井用矿车运煤时,应在600m以内。对于急倾斜煤层,溜煤高度不能太长,低于70~120m。

2)、辅助提升:这是限制斜长的主要因素。应采用一段提升最好。一般采用绞车提升。1.6m绞车,600m长;2.0m,900m长。利用第十四章第六节的单轨吊车设备,齿轨车,卡轨车进行辅助提升,可使辅助提升长度加大到1000~

3000m。用胶轮车和套胶轮轨道车时,长度不受限制。

3)、行人条件:对斜长限制不严重,放在次要位置考虑,当长度长时,采用猴车运人。

2、具有合理的区段数

考虑合适的区段斜长,应为其整数倍来划分为采区。

缓倾斜3~5个区段,倾斜、急倾斜不少于2个,区段太少,不利于工作面接替。

3、利于采区的正常接替

矿井正常生产期间,应使采区接替正常。

矿井有增产采区、减产采区、正常生产区、准备采区。

保证矿井产量均衡。生产采区的生产时间应大于准备区的准备时间。这需要采区有一定的储量,当走向长度确定后,倾斜长度的增加会使采区储量增加。这样,分滩到每一米运输大巷、采区石门、上山、采区硐室这一类巷道上的煤量也会增加。

4、保证开采水平有足够的服务年限

开拓一个水平需掘进许多巷道,工程量大,准备时间长,为保证矿井有一个较稳定的生产期,水平服务年限必须大于延深水平时间(3~5a)与两水平过渡时间(2~3a)之和,至少8a以上。

我国有关矿井水平服务年限的规定见下表:

矿井井型及水平设计服务年限

5、经济上有利的水平高度

(根据与水平高度有关的费用,随高度增加而减少的费用、随高度增加而增加的费用、与高度变化无关的费用绘出图)

H1~H2为经济有利高度。根据多年的实际经验,较为合理的水平垂高见下表。(仅作为参考,因为有许多条件达到了300~400m)

近水平煤层,在煤区内划分成条带或盘区,盘区的斜长(上山)<2500m,下山<1000m,条带斜长可达到2000m ,阶段高度确定后,可考虑下山开采的应用。

井型

开采缓倾斜

煤层的矿井(m)

开采倾斜煤

层的矿井(m)

开采急倾斜

煤层的矿井(m)

大、中型矿井100~250 100~250 100~150 小型矿井60~100 80~120 80~120

二、下山开采的应用(图18-1)

1、存在的问题

可以节省一个水平的布置巷道,能充分利用原有的井巷和设施,节省开拓工程量和基建投资,可延长水平的服务年限,推迟矿井下一水平延深的期限,煤炭无反向运输。但下山开采存在以下几方面的问题

1)、运输:向上运输,无法自溜。要求有较大的运输能力;

2)、排水:每个采区都需设排水设施,不集中,耗电大。 3)、通风:新、污风相邻,易漏风,且风流路线长,阴力大。 4)、掘进:下山掘进困难,装岩、排水跑车架。 2、适用条件

有下列条件,可以避开其缺点,能够采用。(图18-1或绘图说明) 1)、 <16°,瓦斯小,涌量小。 2)、深部境界不一致,单设一个水平有困难,则最终阶段用下山开采。 3)、当开采强度增大,水平储量不够,水平接续紧张,采用在局部地段用下山开采。俗称剃头。

3、注意事项 1)、上、下山划分的采区尽可能划分一致,利用维护的上山采区巷道回风(风路长),也可利用大巷辅巷回风(当皮带运输,有辅巷运辅助工作)。

2)、剃头时,可利用下山通到下一水平,准备下一水平巷道,加快水平的准备。

三、辅助水平的应用

具有开采水平的性质,但不够。(不担负提煤至地面任务的水平)

1、特点:设置阶段大巷,负责运输、通风、排水,但无井底车场。阶段大巷是局部的,不贯穿整个井田。

2、适用的情况 1)、水平垂高过大。

),使水平高度过大,采区上山太长,局部设有辅助水平,平硐在开始时,无须开到最里面,即深部的位置,可以加快矿井建设;煤层浅部深浅不一,局部水平垂高过大,斜长过长。

2)、多水平上下山开采。用辅助水平解决通风、排水问题。(图18-3) -600,-1050两个水平开采。-600以上,水平高度过大,在-450设辅助水平(局部,图),由集中上山解决-450以上的采区开采(图)

-600~-850之间,用下山开采。-850设辅助水平,负责-600~-850之间下山开采时的进风、排水、排矸,无正规井底车场,只有辅助运输的简易车场,付井只到-850,主井在-600。

第二水平布置在-1050,用斜井延深主井,付井也是斜井,但由-850延深至-1050,-850~-1050范围由-1050开采上山,-1050以下用下山开采。

这样两个水平开采约一般4个水平开采的深度。

3)、急倾斜一般不采用辅助水平。

4)、近水平煤层,若煤层间距较大,单独设水平不合理时,设辅助水平。用暗井或溜井联系主水平(上图说明)。

四、合理划分开采水平

综合考虑前面的三个问题,即水平高度、下山开采、辅助水平。应适应井田地质及开采技术的特点。

§4.3 开采水平大巷的布置

大巷俗称矿井的动脉。合理的大巷布置应有利于矿井建设、矿井生产。大巷也是开采水平布置的关键。首先应了解大巷是干什么的。

一、对大巷布置的要求

1、大巷运输方式与设备

1)、矿车运输

架线电机车有7吨、10吨、14吨,蓄电池机车有8吨、10吨、矿车有1、1.5、3吨固定式,3吨、5吨底卸式、7吨侧卸式,还有设备车、材料车、人车。同样有非标准矿车。轨距有600、900的,1、1.5吨固定式、3吨底卸式,用600mm 轨距。能统一解决煤炭运输和辅助运输问题,便于不同煤种煤层的分采分运,能适应两翼生产不均衡的变化,不受巷道弯曲程度的限制,便于长距离运输,要求巷道断面大,弯道多时运行速度慢。

2)、皮带运输

生产能力大,易实现自动化,对巷道坡度及变形量没有严格要求,但要求巷道要直,两翼生产不均衡时,要求设备能力大,需要铺设轨道解决辅助运输问题(皮带主要用于运煤)。有时,需要开辅助大巷,辅助运输占运煤量的20%左右。

2、运输设施对大巷的要求

1)、皮带运输:大巷要直,允许有坡度( <17°)。

2)、矿车运输:大巷要平,可以有流水坡度(3‰~5‰),可弯曲,有曲线半径。

3、根据井田面积或运输距离选择运输设备

一般情况下,井田面积小于10KM2,用皮带,运距小于2km,用皮带。当井田面积大于30 KM2,用矿车,运距大于5km,用矿车。中间情况,需比较。(目前,由于生产技术和设备的发展,此种说法有待修正)

4、大巷的运输设备

5、大巷的断面及支护

断面应满足运输、通风、行人、设管线敷设的要求。 (简单叙述井巷工程中的断面设计的过程)。大巷采用双轨、单轨、皮带,有30%的富余能力。

二、大巷布置方式

(§16.3中有分层大巷、集中大巷、分组集中大巷。)

1、分煤层大巷:每一个煤层布置一条煤层大巷。利用一条主石门与各大巷联系起来。(图18-4、5)

1)、布置:(绘图说明) 2)、优点:初期工程量小,反向运输少,出煤快。 3)、缺点:总工程量大,煤柱多,维护困难,轨道、管线占用多,生产分散,管理复杂。

4)、适用条件:煤层间距大,集中布置有困难。

2、集中大巷(图18-6) 1)、布置:多个煤层用一条大巷,在最下层煤底板岩石中或煤中(较硬、较薄)。(绘图说明)

2)、优点:总工程量少,易维护,生产集中,能力大。 3)、缺点:初期工程量较多,煤层间距大时,石门工程量大,反向运输量

大。 4)、适用条件:煤层间距小的矿井。 3、分组集中大巷(图18-7)

1)、布置:划分煤组,每组一条集中大巷。各组大巷用一条主石门联系。(绘图说明)

2)、优点:生产采区多,能力大; 3)、缺点:初期工程量大。 4)、适用条件:煤层数多,能分组。

5)、分组原则:

(1)、煤层间距近的分为一组(间距在全井田范围有可能不一致,如被断层断开,可能相距甚远)。

(2)、煤质相同一组,瓦斯涌出量相差太大的分开,有突出、突水危险的分开。

6)、同采组数:不多于2个。

4、几种布置方式的比较、应用

间距是分组的主要依据,当间距<50m的煤层,可划为一组(一般的30m )。当间距大于70m 时,分开,在50(30)~70m 之间,要进行比较。内容见书中332页的论述(简单说明大巷由煤巷变岩巷再回到煤巷的变化过程和原因,与开采技术、掘进技术的发展密切相关,提醒学生毕业设计时应特别注意)另外,在煤层间距较小但煤层数多,煤层总的间距大,为开采时能够尽快出煤,有采用集中布置的条件,也可以采用分组集中布置,加快矿井出煤,图18-8。

三、运输大巷位置的选择

主要是在煤层内,还是底板岩石内及距煤层的间距大小。

1、煤层大巷

1)、优点:

(1)掘进易、速度快、投资少;

(2)可探明煤层状况;

(3)出煤快、见效快,对环境保护有利。

2)、缺点:

(1)、维护困难,费用大,受采动影响严重;

(2)、大巷的坡度和方向不易保证;

(3)、煤柱损失大,上下两侧各需留40~50m,易发火。

3)、适用条件:中、小型矿井,采用分层大巷布置。特殊情况,如底板附近有含水层或岩石软;煤无自燃发火危险且较硬的条件下。

2、岩石大巷

优缺点与煤层大巷相对应。多数矿井采用。其位置应避开支承压力的影响。h=15~30m,考虑采区用岩石上山,集中平巷,采区煤仓诸因素一般h=30m以上。

四、矿井总回风巷的布置

主要是第一水平总回风巷的布置(以后各水平则利用前一水平运输大巷)。

有三种方式:

1、布置在最下层煤层中。最下层煤为薄及中厚煤层,煤质较硬,围岩稳

定。

2、布置在底板岩石中。同运输大巷相似,距煤层15~20m。

3、与运输大巷在一个层位,两者也可高差10~15m。条带式开采时用。

4、若回风大巷距地面较近,有时需在煤层中留防水煤柱。

5、在急倾斜煤层中,回风大巷要考虑煤层地板的滑动问题。

本章总结:*井筒形式与采区划分关系不大,位置应考虑划分。

井筒位置?采(盘)区划分、通风的风井布置;

阶段(水平)确定?采(盘)区大小,能力,工作面长、采高、截深、进刀。

大巷位置?采(盘)区、走向长壁、倾斜长壁、回采工艺等。

第五章井底车场(19章)

井底车场是矿井的咽喉,是煤、料、人、物的转运处,是枢纽,是开采水平布置的重要部分。

定义:连接井筒和井下运输巷道的一组巷道和硐室的总称。

§5.1井底车场硐室(§19.3)

(利用CAI课件中的图讲解)(图19-1)

一、主井系统硐室

推车机,翻车机硐室(卸载硐室),井底煤仓、装载硐室、清仓硐室。井底水窝泵房。硐室的布置与线路布置有关,应在易维护的岩石中。

二、副井系统硐室

马头门、泵房、变电所、水仓、清仓硐室,候车站。泵房与变电所相邻。

水仓最低,水仓入口处是开采水平的最低点。泵房、变电所高于井底车场水平0.5m ,有防水门、防火门。

三、其它硐室

调度室、医疗室、架线、蓄电池机车库、机车修理间、充电室、火药库、消防库。充电室、火药库需单独回风。

§5.2 调车方式及线路布置(§19.1)

(利用CAI 课件中的图和动画或者利用此图进行讲解)(图19-1) 一、调车方式

1、顶推调车

2、专用设备调车

3

4、顶推拉调车

二、存车线长度的确定井底车场有主井煤车和调车线,其位置下图(书上19—2,表19—1)、下表。

长度:

1、井空、重车线长:大型井,1.5~2.0列,中小型,1.0~1.5列。

2、付井空、重车线长:大型井:1.0~1.5列,中小型0.5~1.0列。而付井提矸时,一般应大于1.0列,小型井按0.5列。

3、材料车线:大型,10个矿车以上,一般为15~20个。中小型为5~10个。

4、调车线:一整列车长(矿车加上机车长)(图19-2)

三、井底车场线路坡度

主、副井空、重车线都有坡度,主井到推车机处,付井到水仓入口处都最低,由回车线补回。各坡度方向见表19—2。

§5.3井底车场形式及选择(§19.2)

井底车场的形式与井筒形式、井筒与大巷的距离、大巷运输设备有关。

(利用CAI课件中的图和动画结合书上的图,在黑板上绘图讲解)

一、固定式矿车运煤时井底车场的形式

有环行式、折返式两大类。

1、环行式:空、重列车在车场内不在同一巷道内的轨道上作相向而行(不同路)。按井筒与大巷距离的远近,可布置成三种类型:近,用卧式;远,用立式;中距离、用斜式。

1)、卧式;

存车线与大巷平行,主、副井距大巷较近。利用大巷作绕道回车线及调车线,可节省车场开拓工程量。调车方便,但在弯道上顶推调车,安全性差,需慢速运行。当井筒距大巷较近时,可采用这种车场。

2)、斜式

存车线与大巷斜交。右翼来重车可顶推进入主井重车线,调车比较方便;左翼来的重车需在大巷调车线调车。当主、副井距大巷较近,且地面出车方向

3)、立式(图19-5)(包括刀式)

存车线与大巷垂直,且有足够的长度布置存车线。巷道工程量大,交叉点及弯道多。当主、副井距大巷较远时,可采用这种车场。

这是立井井筒。

斜井也可采用环形车场,不同点是付井空、重车线不在井筒两侧,而是在一段双轨巷道上。斜井立式车场,如图,存车线与大巷垂直,且有足够的长度布置存车线。主、副井距大巷远,调车作业方便。副井可采用平车场或甩车场。

4)、环行式井底车场的评价

(1)、环行式井底车场的优点:

调度方便,通过能力大,一般能满足大、中型矿井生产的需要;

(2)、环行式井底车场的缺点:

巷道交叉点多,大弯曲巷道多,施工复杂,掘进工程量大,电机车在弯道上行使速度慢,且顶推调车不够安全。

2、折返式:空、重列车在车场内同一巷道两条线路上折返运行。

根据出车方向不同,分为尽头式、梭式两种。

1)、立井折返式:

(1)、梭式

立井梭式车场的特点及适用条件:

利用运输大巷作主井空、重车线和调车线。左翼来车顶推调车,右翼来车通过№1道岔后反向顶推调车,车场能力较环行式小。适应于井筒距大巷较近的

(2)、尽头式

尽头式车场的特点及适用条件:

车场一端和大巷相连,另一端为尽头。主井空、重车线及通过线与大巷

斜井梭式车场的特点及适用条件:

与立井折反式相似,利用运输大巷作主井空、重车线和调车线。但副井的存车线布置及和副井的联系不同于立井。车场能力较环行式小。适应于井筒距大巷较近的场合。主井若用串车提升,与付井相似,否则与立井折返式相同。而付井则与付井井底车场的连接关系有关(即井筒的投影与大巷平行与否)(书上图19-10为与大巷垂直)。平行时,与书上图19—6相似。