贵州大学实验报告

学院:梁玉涛专业:计算机科学与技术班级:计科职091 姓名梁玉涛学号0920020217 实验组 1 实验时间2011.10.25 指导教师曾劼成绩

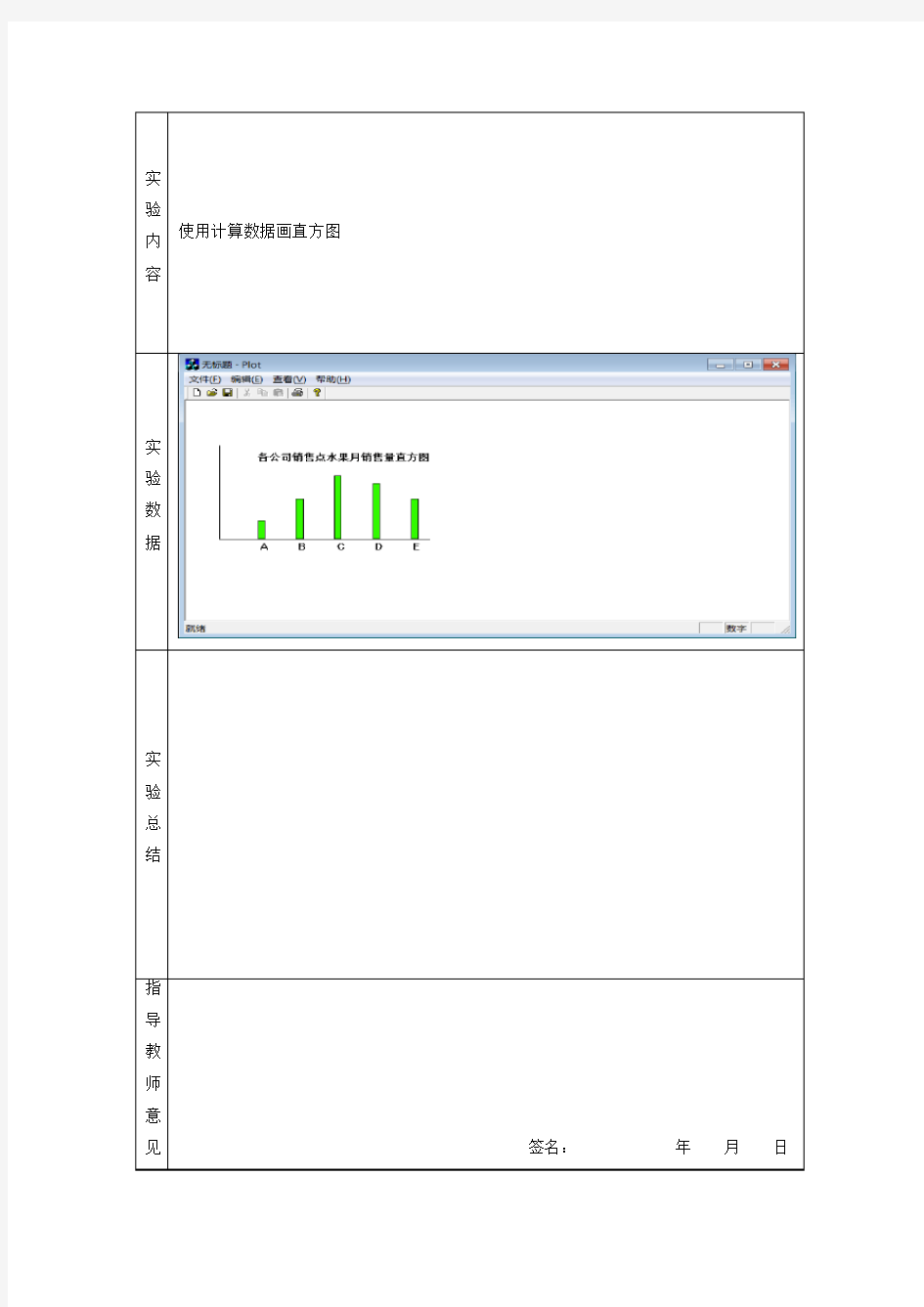

实验项目名称使用计算数据画直方图

实

验目的1.了解图形设备接口GDI编程;

2.学会应用GDI编写应用程序;

3.实现使用计算数据画直方图。

实

验要求1.了解有关GDI的相关知识及使用;

2.根据实验指导书完成实验内容。

实

验原理

图形设备接口GDI(Graphics Device Interface)是一个系统库,允许对系统的硬件进行独立于设备的访问。GDI的核心是设备上下文类DC(Device Contex):设置绘图属性和驱动设备绘图的方法。封装了Windows API中的画图函数,设备上下文是内存中的一个对象,设备可以是屏幕或打印机。

实

验

仪

器

计算机、VC++ 6.0

实验步骤1.使用AppWixard生成单文档工程Plot

2.在PlotDoc.h中类CPlotDoc的定义之前加入类Max的定义

3.在PlotDoc.cpp的文件尾部加入类Max的实现部分

4.为CPlotDoc类增加一个公有的void类型的成员函数Find和一个公有int数据成员数组m_num[5],使用类产生对象并计算它们的最大值,将它们转换成int,存入整数数组m_num。

5.为CPlotDoc类的成员函数OnNewDocument增加调用语句准备数据。

6.在视类中画图写字;

7.运行程序,并观察结果。

1

实

验

使用计算数据画直方图

内

容

实

验

数

据

实

验

总

结

指

导

教

师

意

见签名:年月日

实验报告 ( 2016-2017年度第二学期) 名称:《现代控制理论基础》 题目:状态空间模型分析 院系:控制科学与工程学院 班级: ___ 学号: __ 学生姓名: ______ 指导教师: _______ 成绩: 日期: 2017年 4月 15日

线控实验报告 一、实验目的: l.加强对现代控制理论相关知识的理解; 2.掌握用 matlab 进行系统李雅普诺夫稳定性分析、能控能观性分析; 二、实验内容 1 第一题:已知某系统的传递函数为G (s) S23S2 求解下列问题: (1)用 matlab 表示系统传递函数 num=[1]; den=[1 3 2]; sys=tf(num,den); sys1=zpk([],[-1 -2],1); 结果: sys = 1 ------------- s^2 + 3 s + 2 sys1 = 1 ----------- (s+1) (s+2) (2)求该系统状态空间表达式: [A1,B1,C1,D1]=tf2ss(num,den); A = -3-2 10 B = 1 C = 0 1

第二题:已知某系统的状态空间表达式为: 321 A ,B,C 01:10 求解下列问题: (1)求该系统的传递函数矩阵: (2)该系统的能观性和能空性: (3)求该系统的对角标准型: (4)求该系统能控标准型: (5)求该系统能观标准型: (6)求该系统的单位阶跃状态响应以及零输入响应:解题过程: 程序: A=[-3 -2;1 0];B=[1 0]';C=[0 1];D=0; [num,den]=ss2tf(A,B,C,D); co=ctrb(A,B); t1=rank(co); ob=obsv(A,C); t2=rank(ob); [At,Bt,Ct,Dt,T]=canon(A,B,C,D, 'modal' ); [Ac,Bc,Cc,Dc,Tc]=canon(A,B,C,D, 'companion' ); Ao=Ac'; Bo=Cc'; Co=Bc'; 结果: (1) num = 0 01 den = 1 32 (2)能控判别矩阵为: co = 1-3 0 1 能控判别矩阵的秩为: t1 = 2 故系统能控。 (3)能观判别矩阵为: ob = 0 1

《自动控制原理》 实验报告 姓名: 学号: 专业: 班级: 时段: 成绩: 工学院自动化系

实验一 典型环节的MATLAB 仿真 一、实验目的 1.熟悉MATLAB 桌面和命令窗口,初步了解SIMULINK 功能模块的使用方法。 2.通过观察典型环节在单位阶跃信号作用下的动态特性,加深对各典型环节响应曲线的理解。 3.定性了解各参数变化对典型环节动态特性的影响。 二、实验原理 1.比例环节的传递函数为 K R K R R R Z Z s G 200,1002)(211 212==-=-=- = 其对应的模拟电路及SIMULINK 图形如图1-3所示。 三、实验内容 按下列各典型环节的传递函数,建立相应的SIMULINK 仿真模型,观察并记录其单位阶跃响应波形。 ① 比例环节1)(1=s G 和2)(1=s G ; ② 惯性环节11)(1+= s s G 和1 5.01 )(2+=s s G ③ 积分环节s s G 1)(1= ④ 微分环节s s G =)(1 ⑤ 比例+微分环节(PD )2)(1+=s s G 和1)(2+=s s G ⑥ 比例+积分环节(PI )s s G 11)(1+=和s s G 211)(2+= 四、实验结果及分析 图1-3 比例环节的模拟电路及SIMULINK 图形

① 仿真模型及波形图1)(1=s G 和2)(1=s G ② 仿真模型及波形图11)(1+= s s G 和1 5.01)(2+=s s G 11)(1+= s s G 1 5.01 )(2+=s s G ③ 积分环节s s G 1)(1= ④ 微分环节

化学原理Ⅱ实 验 王业飞吕开河葛际江 戴彩丽焦翠于连香 中国石油大学(华东)石油工程学院 2007 年2 月

目录 前言 (1) 实验一三组分相图的制备 (3) 实验二最大压差法测表面张力 (6) 实验三溶胶的制备与电泳 (11) 实验四无机电解质的聚沉作用与高分子的絮凝作用 (16) 实验五乳状液的制备、鉴别和破坏 (20) 实验六聚丙烯酰胺的合成与水解 (24) 实验七聚合物分子量的测定---粘度法 (26) 实验八原油/水界面张力测定(滴体积法) (31) 实验九聚合物综合性能评价 (33) 附录一苯-水的相互溶解度 (35) 附录二不同温度下水的密度、粘度和表面张力 (36) 附录三某些液体的密度 (37) 附录四不同温度时某些液体的表面张力 (38) 附录五彼此相互饱和的两种液体的界面张力 (39) 附录六不同温度时水的介电常数 (39) 附录七722 型分光光度计 (40) 1

前言 一.化学原理(Ⅱ)实验的目的 化学原理(Ⅱ)实验是化学原理(Ⅱ)课程的重要组成部分,其主要目的有以下四点: 1.了解化学原理(Ⅱ)的研究方法,学习化学原理(Ⅱ)中的某些实验技能,培养根据所学原理设计实验、选择和使用仪器的能力; 2.训练观察现象、正确记录和处理实验数据、运用所学知识综合分析实验结果的能力; 3.验证化学原理(Ⅱ)主要理论的正确性,巩固和加深对这些理论的理解; 4.培养严肃认真的科学态度和严格细致的工作作风。 二.化学原理(Ⅱ)实验的要求 1.实验前必须认真预习,阅读实验教学内容及有关附录,掌握实验所依据的基本理论,明确需要进行测量、记录的数据,了解所用仪器的性能和使用方法,思考实验内容后面所提出的问题,并做好预习报告。预习报告的内容包括:实验目的、原理、基本公式及公式中各项意义及单位,原始记录表格及实验操作要点。 2.实验时要认真操作,严格控制实验条件,仔细观察实验现象,按照要求详细记录原始数据。实验完毕离开实验室前,原始记录必须交给指导教师审阅、签字。 3.实验完成后要及时处理实验数据,独立完成实验报告,按时交给指导教师审阅。实验报告应统一用石油大学学生实验报告纸书写,并做到字体端正、间明扼要、整齐清洁。实验报告的内容包括实验目的、实验原理、简单步骤、处理结果、思考题讨论五个部分。 三. 化学原理(Ⅱ)实验的注意事项 1.按时进入实验室,爱护实验仪器设备,不懂仪器的使用方法时不得乱动仪器。 2.仪器安装完后或连接线路后,必须经教师检查,才能接通电源,开始实验。 3.要按实验内容及有关附录中的规定使用仪器,以免损坏。 4.数据记录应及时、准确、完整、整齐。全部记录都要记在预习报告的表格内,不 2

基于单片机的温度数据采集系统实验报告 班级:电技10—1班 姓名:田波平 学号:1012020108 指导老师:仲老师

题目:基于单片机的温度数据采集系统 一.设计要求 1.被测量温度范围:0~120℃,温度分辨率为0.5℃。 2.被测温度点:2个,每5秒测量一次。 3.显示器要求:通道号2位,温度4位(精度到小数点后一位)。 显示方式为定点显示和轮流显示。 4.键盘要求: (1)定点显示设定;(2)轮流显示设定;(3)其他功能键。 二.设计内容 1.单片机及电源模块设计 单片机可选用AT89S51及其兼容系列,电源模块可以选用7805等稳压组件,本机输入电压范围9-12v。 2.存储器设计 扩展串行I2C存储器AT24C02。 要求: AT24C02的SCK接P3.2 AT24C02的SDA接P3.4 2.传感器及信号转换电路 温度传感器可以选用PTC热敏电阻,信号转换电路将PTC输出阻值转换为0-5V。 3.A/D转换器设计 A/D选用ADC0832。 要求: ADC0832的CS端接P3.5 ADC0832的DI端接P3.6 ADC0832的DO端接P3.7 ADC0832的CLK端接P2.1 4.显示器设计。 6位共阳极LED显示器,段选(a-h)由P0口控制,位选由P2.2-P2.7控制。数码管由2N5401驱动。 5.键盘电路设计。 6个按键,P2.2-P2.7接6个按键,P3.4接公共端,采用动态扫描方式检测键盘。 6.系统软件设计。 系统初始化模块,键盘扫描模块,数据采集模块,标度变换模块、显示模块等。 三.设计报告要求 设计报告应按以下格式书写: (1)封面; (2)设计任务书; (3)目录; (4)正文;

华北电力大学 实验报告| | 实验名称状态空间模型分析 课程名称现代控制理论 | | 专业班级:自动化1201 学生姓名:马铭远 学号:2 成绩: 指导教师:刘鑫屏实验日期:4月25日

状态空间模型分析 一、实验目的 1.加强对现代控制理论相关知识的理解; 2.掌握用 matlab 进行系统李雅普诺夫稳定性分析、能控能观性分析; 二、实验仪器与软件 1. MATLAB7.6 环境 三、实验内容 1 、模型转换 图 1、模型转换示意图及所用命令 传递函数一般形式: MATLAB 表示为: G=tf(num,den),,其中 num,den 分别是上式中分子,分母系数矩阵。 零极点形式: MATLAB 表示为:G=zpk(Z,P,K) ,其中 Z,P ,K 分别表示上式中的零点矩阵,极点矩阵和增益。 传递函数向状态空间转换:[A,B,C,D] = TF2SS(NUM,DEN); 状态空间转换向传递函数:[NUM,DEN] = SS2TF(A,B,C,D,iu)---iu 表示对系统的第 iu 个输入量求传递函数;对单输入 iu 为 1。

例1:已知系统的传递函数为G(S)= 2 2 3 24 11611 s s s s s ++ +++ ,利用matlab将传递函数 和状态空间相互转换。 解:1.传递函数转换为状态空间模型: NUM=[1 2 4];DEN=[1 11 6 11]; [A,B,C,D] = tf2ss(NUM,DEN) 2.状态空间模型转换为传递函数: A=[-11 -6 -11;1 0 0;0 1 0];B=[1;0;0];C=[1 2 4];D=[0];iu=1; [NUM,DEN] = ss2tf(A,B,C,D,iu); G=tf(NUM,DEN) 2 、状态方程状态解和输出解 单位阶跃输入作用下的状态响应: G=ss(A,B,C,D);[y,t,x]=step(G);plot(t,x). 零输入响应 [y,t,x]=initial(G,x0)其中,x0 为状态初值。

自动化控制实验报告(DOC 43页)

本科生实验报告 实验课程自动控制原理 学院名称 专业名称电气工程及其自动化 学生姓名 学生学号2013 指导教师 实验地点6C901 实验成绩 二〇一五年四月——二〇一五年五月

线性系统的时域分析 实验一(3.1.1)典型环节的模拟研究 一. 实验目的 1. 了解和掌握各典型环节模拟电路的构成方法、传递函数表达式及输出时域函数表达式 2. 观察和分析各典型环节的阶跃响应曲线,了解各项电路参数对典型环节动态特性的影响 二.典型环节的结构图及传递函数 方 框 图 传递函数 比例 (P ) K (S) U (S) U (S)G i O == 积分 (I ) TS 1 (S)U (S)U (S)G i O == 比例积分 (PI ) )TS 1 1(K (S)U (S)U (S)G i O +== 比例微分 (PD ) )TS 1(K (S) U (S) U (S)G i O +== 惯性 TS 1K (S)U (S)U (S)G i O += =

环节 (T) 比例 积分 微分 (PI D) S T K S T K K (S) U (S) U (S) G d p i p p i O + + = = 三.实验内容及步骤 观察和分析各典型环节的阶跃响应曲线,了解各项电路参数对典型环节动态特性的影响.。 改变被测环节的各项电路参数,画出模拟电路图,阶跃响应曲线,观测结果,填入实验报告 运行LABACT程序,选择自动控制菜单下的线性系统的时域分析下的典型环节的模拟研究中的相应实验项目,就会弹出虚拟示波器的界面,点击开始即可使用本实验机配套的虚拟示波器(B3)单元的CH1测孔测量波形。具体用法参见用户手册中的示波器部分。1).观察比例环节的阶跃响应曲线 典型比例环节模拟电路如图3-1-1所示。 图3-1-1 典型比例环节模拟电路 传递函数: 1 (S) (S) (S) R R K K U U G i O= = = ;单位阶跃响应:

学院名称: 电气信息工程学院 专 业: 测控技术与仪器 班 级: 09测控1W 姓 名: 胡建兵 学 号: 09314111 指导教师姓名: 朱 雷 2012 年 11 月 JIANGSU TEACHERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 数据采集系统实验报告

实验2——A/D采集模块设计 一.实验目的 学习用状态机实现对ADC0809,AD574A等A/D转换器的采样控制。 二.实验原理 图1和图2分别为ADC0809的引脚图,转换时序图和采样控制状态图。时序图中,START为转换启动控制信号,高电平有效;ALE为模拟信号输入选通端口地址锁存信号,上升沿有效;一旦START有效后,状态信号变EOC变为低电平,表示进入状态转换,转换时间约为100us。转换结束后,EOC将变为高电平。此外外部控制可使OE由低电平变为高电平(输出有效),此时,ADC0809的输出数据总线D【7...0】从原来的高阻态变为输出数据有效。由状态图也可以看到,状态st2中需要对ADC0809工作状态信号EOC进行测试,如果为低电平,表示转换没有结束,仍需要停留在st2状态中等待,直到变成高电平后才说明转换结束,在下一时钟脉冲到来时转向状态st3。在状态st3,由状态机向ADC0809发出转换好的8位数据输出允许命令,这一状态周期同时可作为数据输出稳定周期,以便能在下一状态中向锁存器锁入可靠的数据。在状态st4,由状态机向FPGA中的锁存器发出锁存信号(LOCK的上升沿),将ADC0809的输出数据进行锁存。 图2.1 ADC0809工作时序

图2.2 控制ADC0809采样状态图程序如图实例1所示,其结构框图如图3所示。 图2.3 采样状态机结构框图

现代控制理论实验报告

实验一系统能控性与能观性分析 一、实验目的 1.理解系统的能控和可观性。 二、实验设备 1.THBCC-1型信号与系统·控制理论及计算机控制技术实验平台; 三、实验容 二阶系统能控性和能观性的分析 四、实验原理 系统的能控性是指输入信号u对各状态变量x的控制能力,如果对于系统任意的初始状态,可以找到一个容许的输入量,在有限的时间把系统所有的状态引向状态空间的坐标原点,则称系统是能控的。 对于图21-1所示的电路系统,设iL和uc分别为系统的两个状态变量,如果电桥中 则输入电压ur能控制iL和uc状态变量的变化,此时,状态是能控的。反之,当 时,电桥中的A点和B点的电位始终相等,因而uc不受输入ur的控制,ur只能改变iL的大小,故系统不能控。 系统的能观性是指由系统的输出量确定所有初始状态的能力,如果在有限的时间根据系统的输出能唯一地确定系统的初始状态,则称系统能观。为了说明图21-1所示电路的能观性,分别列出电桥不平衡和平衡时的状态空间表达式: 平衡时:

由式(2)可知,状态变量iL和uc没有耦合关系,外施信号u只能控制iL的变化,不会改变uc的大小,所以uc不能控。基于输出是uc,而uc与iL无关连,即输出uc中不含有iL的信息,因此对uc的检测不能确定iL。反之式(1)中iL与uc有耦合关系,即ur的改变将同时控制iL和uc的大小。由于iL与uc的耦合关系,因而输出uc的检测,能得到iL 的信息,即根据uc的观测能确定iL(ω) 五、实验步骤 1.用2号导线将该单元中的一端接到阶跃信号发生器中输出2上,另一端接到地上。将阶跃信号发生器选择负输出。 2.将短路帽接到2K处,调节RP2,将Uab和Ucd的数据填在下面的表格中。然后将阶跃信号发生器选择正输出使调节RP1,记录Uab和Ucd。此时为非能控系统,Uab和Ucd没有关系(Ucd始终为0)。 3.将短路帽分别接到1K、3K处,重复上面的实验。 六、实验结果 表20-1Uab与Ucd的关系 Uab Ucd

实验报告 课程名称:自动控制原理 实验项目:典型环节的时域相应 实验地点:自动控制实验室 实验日期:2017 年 3 月22 日 指导教师:乔学工 实验一典型环节的时域特性 一、实验目的 1.熟悉并掌握TDN-ACC+设备的使用方法及各典型环节模拟电路的构成方法。

2.熟悉各种典型环节的理想阶跃相应曲线和实际阶跃响应曲线。对比差异,分析原因。 3.了解参数变化对典型环节动态特性的影响。 二、实验设备 PC 机一台,TD-ACC+(或TD-ACS)实验系统一套。 三、实验原理及内容 下面列出各典型环节的方框图、传递函数、模拟电路图、阶跃响应,实验前应熟悉了解。 1.比例环节 (P) (1)方框图 (2)传递函数: K S Ui S Uo =) () ( (3)阶跃响应:) 0()(≥=t K t U O 其中 01/R R K = (4)模拟电路图: (5) 理想与实际阶跃响应对照曲线: ① 取R0 = 200K ;R1 = 100K 。 ② 取R0 = 200K ;R1 = 200K 。

2.积分环节 (I) (1)方框图 (2)传递函数: TS S Ui S Uo 1 )()(= (3)阶跃响应: ) 0(1)(≥= t t T t Uo 其中 C R T 0= (4)模拟电路图 (5) 理想与实际阶跃响应曲线对照: ① 取R0 = 200K ;C = 1uF 。 ② 取R0 = 200K ;C = 2uF 。

1 Uo 0t Ui(t) Uo(t) 理想阶跃响应曲线 0.4s 1 Uo 0t Ui(t) Uo(t) 实测阶跃响应曲线 0.4s 10V 无穷 3.比例积分环节 (PI) (1)方框图: (2)传递函数: (3)阶跃响应: (4)模拟电路图: (5)理想与实际阶跃响应曲线对照: ①取 R0 = R1 = 200K;C = 1uF。 理想阶跃响应曲线实测阶跃响应曲线 ②取 R0=R1=200K;C=2uF。 K 1 + U i(S)+ U o(S) + Uo 10V U o(t) 2 U i(t ) 0 0 .2s t Uo 无穷 U o(t) 2 U i(t ) 0 0 .2s t

课程设计任务书 题目基于AD590的温度测控系统设计 系(部) 信息科学与电气工程学院 专业电气工程及其自动化 班级电气092 学生姓名刘玉兴 学号090819210 月日至月日共周 指导教师(签字) 系主任(签字) 年月日

摘要 温度是工业生产和自动控制中最常见的工艺参数之一。过去温度检测系统设计中,大多采用模拟技术进行设计,这样就不可避免地遇到诸如传感器外围电路复杂及抗干扰能力差等问题;而其中任何一环节处理不当,就会造成整个系统性能的下降。随着半导体技术的高速发展,特别是大规模集成电路设计技术的发展, 数字化、微型化、集成化成为了传感器发展的主要方向。 以单片机为核心的控制系统.利用汇编语言程序设计实现整个系统的控制过程。在软件方面,结合ADC0809并行8位A/D转换器的工作时序,给出80C51单片机与ADC0908并行A /D转换器件的接口电路图,提出基于器件工作时序进行汇编程序设计的基本技巧。本系统包括温度传感器,数据传输模块,温度显示模块和温度调节驱动电路,其中温度传感器为数字温度传感器AD590,包括了单总线数据输出电路部分。文中对每个部分功能、实现过程作了详细介绍。 关键词:单片机、汇编语言、ADC0809、温度传感器AD590

Abstract Temperature is the most common one of process parameters in automatic control and industrial production. In the traditional temperature measurement system design, often using simulation technology to design, and this will inevitably encounter error compensation, such as lead,complex outside circuit,poor anti-jamming and other issues, and part of a deal with them Improperly, could cause the entire system of the decline. With modern science and technology of semiconductor development, especially large-scale integrated circuit design technologies, digital, miniaturization, integration sensors are becoming an important direction of development. In the control systems with the core of SCM,assembly language programming is used to achieve the control of the whole system.Combining with the operation sequence of ADC0809,the interface circuit diagrams of 80C51 SCM and ADC0809 parallel A/D conveger ale given.The basic skills of assembly language programming based on the operation se—quenee of the chip ale put forward.This system include temperature sensor and data transmission, the moduledisplays

自动控制原理实验报告 一、实验名称:一、二阶系统的电子模拟及时域响应的动态测试 二、实验目的 1、了解一、二阶系统阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系 2、学习在电子模拟机上建立典型环节系统模型的方法 3、学习阶跃响应的测试方法 三、实验内容 1、建立一阶系统的电子模型,观测并记录在不同时间常数T时的响应曲线,测定过渡过程时间T s 2、建立二阶系统电子模型,观测并记录不同阻尼比的响应曲线,并测定超调量及过渡过程时间T s 四、实验原理及实验数据 一阶系统 系统传递函数: 由电路图可得,取则K=1,T分别取:0.25, 0.5, 1 T 0.25 0.50 1.00 R2 0.25MΩ0.5M Ω1MΩ C 1μ1μ1μ T S 实测0.7930 1.5160 3.1050 T S 理论0.7473 1.4962 2.9927 阶跃响应曲线图1.1 图1.2 图1.3 误差计算与分析 (1)当T=0.25时,误差==6.12%; (2)当T=0.5时,误差==1.32%; (3)当T=1时,误差==3.58% 误差分析:由于T决定响应参数,而,在实验中R、C的取值上可能存在一定误差,另外,导线的连接上也存在一些误差以及干扰,使实验结果与理论值之间存在一定误差。但是本实验误差在较小范围内,响应曲线也反映了预期要求,所以本实验基本得到了预期结果。 实验结果说明 由本实验结果可看出,一阶系统阶跃响应是单调上升的指数曲线,特征有T确定,T越小,过度过程进行得越快,系统的快速性越好。 二阶系统 图1.1 图1.2 图1.3

系统传递函数: 令 二阶系统模拟线路 0.25 0.50 1.00 R4 210.5 C2 111 实测45.8% 16.9% 0.6% 理论44.5% 16.3% 0% T S实测13.9860 5.4895 4.8480 T S理论14.0065 5.3066 4.8243 阶跃响应曲线图2.1 图2.2 图2.3 注:T s理论根据matlab命令[os,ts,tr]=stepspecs(time,output,output(end),5)得出,否则误差较大。 误差计算及分析 1)当ξ=0.25时,超调量的相对误差= 调节时间的相对误差= 2)当ξ=0.5时,超调量的相对误差==3.7% 调节时间的相对误差==3.4% 4)当ξ=1时,超调量的绝对误差= 调节时间的相对误差==3.46% 误差分析:由于本试验中,用的参量比较多,有R1,R2,R3,R4;C1,C2;在它们的取值的实际调节中不免出现一些误差,误差再累加,导致最终结果出现了比较大的误差,另外,此实验用的导线要多一点,干扰和导线的传到误差也给实验结果造成了一定误差。但是在观察响应曲线方面,这些误差并不影响,这些曲线仍旧体现了它们本身应具有的特点,通过比较它们完全能够了解阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系,不影响预期的效果。 实验结果说明 由本实验可以看出,当ωn一定时,超调量随着ξ的增加而减小,直到ξ达到某个值时没有了超调;而调节时间随ξ的增大,先减小,直到ξ达到某个值后又增大了。 经理论计算可知,当ξ=0.707时,调节时间最短,而此时的超调量也小于5%,此时的ξ为最佳阻尼比。此实验的ξ分布在0.707两侧,体现了超调量和调节时间随ξ的变化而变化的过程,达到了预期的效果。 图2.2 图2.1 图2.3

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 化学原理Ⅱ实 验 王业飞吕开河葛际江 戴彩丽焦翠于连香 中国石油大学(华东)石油工程学院

2007 年2 月

目录 前言 (1) 实验一三组分相图的制备 (3) 实验二最大压差法测表面张力 (6) 实验三溶胶的制备与电泳 (11) 实验四无机电解质的聚沉作用与高分子的絮凝作用 (16) 实验五乳状液的制备、鉴别和破坏 (20) 实验六聚丙烯酰胺的合成与水解 (24) 实验七聚合物分子量的测定---粘度法 (26) 实验八原油水界面张力测定(滴体积法) (31) 实验九聚合物综合性能评价 (33) 附录一苯-水的相互溶解度 (35) 附录二不同温度下水的密度、粘度和表面张力 (36) 附录三某些液体的密度 (37) 附录四不同温度时某些液体的表面张力 (38) 附录五彼此相互饱和的两种液体的界面张力 (39) 附录六不同温度时水的介电常数 (39) 附录七722 型分光光度计 (40) 1

前言 一.化学原理(Ⅱ)实验的目的 化学原理(Ⅱ)实验是化学原理(Ⅱ)课程的重要组成部分,其主要目的有以下四点: 1.了解化学原理(Ⅱ)的研究方法,学习化学原理(Ⅱ)中的某些实验技能,培养根据所学原理设计实验、选择和使用仪器的能力; 2.训练观察现象、正确记录和处理实验数据、运用所学知识综合分析实验结果的能力; 3.验证化学原理(Ⅱ)主要理论的正确性,巩固和加深对这些理论的理解; 4.培养严肃认真的科学态度和严格细致的工作作风。 二.化学原理(Ⅱ)实验的要求 1.实验前必须认真预习,阅读实验教学内容及有关附录,掌握实验所依据的基本理论,明确需要进行测量、记录的数据,了解所用仪器的性能和使用方法,思考实验内容后面所提出的问题,并做好预习报告。预习报告的内容包括:实验目的、原理、基本公式及公式中各项意义及单位,原始记录表格及实验操作要点。 2.实验时要认真操作,严格控制实验条件,仔细观察实验现象,按照要求详细记录原始数据。实验完毕离开实验室前,原始记录必须交给指导教师审阅、签字。 3.实验完成后要及时处理实验数据,独立完成实验报告,按时交给指导教师审阅。实验报告应统一用石油大学学生实验报告纸书写,并做到字体端正、间明扼要、整齐清洁。实验报告的内容包括实验目的、实验原理、简单步骤、处理结果、思考题讨论五个部分。 三. 化学原理(Ⅱ)实验的注意事项 1.按时进入实验室,爱护实验仪器设备,不懂仪器的使用方法时不得乱动仪器。 2.仪器安装完后或连接线路后,必须经教师检查,才能接通电源,开始实验。 3.要按实验内容及有关附录中的规定使用仪器,以免损坏。 4.数据记录应及时、准确、完整、整齐。全部记录都要记在预习报告的表格内,不 2

河南工业大学 现代控制理论实验报告姓名:朱建勇 班级:自动1306 学号:201323020601

现代控制理论 实验报告 专业: 自动化 班级: 自动1306 姓名: 朱建勇 学号: 201323020601 成绩评定: 一、实验题目: 线性系统状态空间表达式的建立以及线性变换 二、实验目的 1. 掌握线性定常系统的状态空间表达式。学会在MATLAB 中建立状态空间模型的方法。 2. 掌握传递函数与状态空间表达式之间相互转换的方法。学会用MATLAB 实现不同模型之 间的相互转换。 3. 熟悉系统的连接。学会用MATLAB 确定整个系统的状态空间表达式和传递函数。 4. 掌握状态空间表达式的相似变换。掌握将状态空间表达式转换为对角标准型、约当标准 型、能控标准型和能观测标准型的方法。学会用MATLAB 进行线性变换。 三、实验仪器 个人笔记本电脑 Matlab R2014a 软件 四、实验内容 1. 已知系统的传递函数 (a) ) 3()1(4)(2++=s s s s G

(b) 3486)(22++++=s s s s s G

(c) 6 1161)(232+++++=z z z z z z G (1)建立系统的TF 或ZPK 模型。 (2)将给定传递函数用函数ss( )转换为状态空间表达式。再将得到的状态空间表达式用函 数tf( )转换为传递函数,并与原传递函数进行比较。 (3)将给定传递函数用函数jordants( )转换为对角标准型或约当标准型。再将得到的对角 标准型或约当标准型用函数tf( )转换为传递函数,并与原传递函数进行比较。 (4)将给定传递函数用函数ctrlts( )转换为能控标准型和能观测标准型。再将得到的能控标 准型和能观测标准型用函数tf( )转换为传递函数,并与原传递函数进行比较。

自动控制原理实验报告 学院: 班级: 姓名: 学号:

西安交通大学实验报告 课程自动控制原理实验日期2014 年12月22 日专业班号交报告日期 2014 年 12月27日姓名学号 实验五直流电机转速控制系统设计 一、实验设备 1.硬件平台——NI ELVIS 2.软件工具——LabVIEW 二、实验任务 1.使用NI ELVIS可变电源提供的电源能力,驱动直流马达旋转,并通过改变电压改变 其运行速度; 2.通过光电开关测量马达转速; 3.通过编程将可变电源所控制的马达和转速计整合在一起,基于计算机实现一个转速自 动控制系统。 三、实验步骤 任务一:通过可变电源控制马达旋转 任务二:通过光电开关测量马达转速 任务三:通过程序自动调整电源电压,从而逼近设定转速

编程思路:PID控制器输入SP为期望转速输出,PV为实际测量得到的电机转速,MV为PID输出控制电压。其中SP由前面板输入;PV通过光电开关测量马达转速得到;将PID 的输出控制电压接到“可变电源控制马达旋转”模块的电压输入控制端,控制可变电源产生所需的直流电机控制电压。通过不断地检测马达转速与期望值对比产生偏差,通过PID控制器产生控制信号,达到直流电机转速的负反馈控制。 PID参数:比例增益:0.0023 积分时间:0.010 微分时间:0.006 采样率和待读取采样:采样率:500kS/s 待读取采样:500 启动死区:电机刚上电时,速度为0,脉冲周期测量为0,脉冲频率测量为无限大。通过设定转速的“虚拟下限”解决。本实验电机转速最大为600r/min。故可将其上限值设为600r/min,超过上限时,转速的虚拟下限设为200r/min。 改进:利用LabVIEW中的移位寄存器对转速测量值取滑动平均。

专业:农业资源与环境 姓名:李佳怡 ____________ 学号:_J6 _______________ 日期: __________________ 地点:生物实验中心310课程名称:生物化学实验(丙) 实验名称:蔗糖酶的提取 一、实验目的和要求(必填) 三、实验材料与试剂(必填) 五、操作方法和实验步骤(必填) 七、实验结果与分析(必填) .指导老师:方祥年 成绩:_ _同组学生姓名:金宇尊、鲍其琛 二、实验内容和原理(必填) 四、实验器材与仪器(必填) 六、实验数据记录和处理 八、讨论、心得 一、实验目的和要求 1、 学习掌握蔗糖酶的提取、分离纯化的基本原理和方法; 2、 巩固理论知识,学会学以致用并发现新问题。 二、实验内容和原理 订 1、实验内容: 线 蔗糖酶的提取、分离纯化 2、实验原理: ① 酵母细胞破碎 液体剪切法―超声波法.机械搅拌法.高压匀浆法 固体剪切法一压力和研磨 非机械法——> 物理法.化学渗透法.酶溶 本实验采用研磨的方法。通过固体剪切法(研磨)将酵母细胞破碎,把蔗糖酶从酵母细胞中提取岀 来。 ② 蔗糖酶的初步分离纯化 蛋白酶常用的初步分离纯化方法有:盐析、选择性变性、有机溶剂沉淀等。 本实验采用选择性变性(加热)、有机溶剂(乙醇)沉淀等方法对蔗糖酶进行初步的提纯以及收集 样品。 由于一般酶蛋白在常温下分离纯化过程中易变性失活,为了能获得尽可能高的产率和纯度,在提纯 操作中要始终保持酶的活性,如在低温下操作等,这样才能得到较好地分离提纯效果。 实验报告 细 胞 破碎 的 常 用 方 法

三、实验材料与试剂 1、实验材料 市售干酵母粉10g/组(3?4人) 2、实验试剂 石英砂,95%乙醇(-20*0,20mmol/L Tris-HCl 缓冲液。 四、实验器材与仪器 电子天平(称量干酵母粉):研碎(每组一套):50ml高速离心管(4支/组、4孔50ml离心管架一个/组);托盘天平(离心管平衡用):高速冷冻离心机:恒温水浴箱(50°C);量筒(50ml)、微量移液枪(lOOOu 1)及枪头或移液管(1ml)、玻棒、滴管等;离心管(留样品I、II用)及离心管架:制冰机:一20°C冰箱。 五、操作方法和实验步骤 1、酵母细胞破粹(干磨法) ①称量:称取市售干酵母粉10計约3-5 g石英砂放入研钵 ②研磨(干磨):至尽可能成细粉末状(约15min) ③加液+研磨:呈:取总体积40 ml的20mmol几Tris-HCl缓冲液,分2次加研磨lOmin, 使呈糊状液体; ④离心:将糊状液体转移到2支50ml离心管中,两支离心管平衡后(托盘天平上),离心lOmin (条件:4°C、12000r/min) ⑤收集+测量:收集上淸液并量出体积VI (样品I),另留1ml上淸液(样品I )放置一20°C冰箱保存 用于蔗糖酶蛋白含量测眾、蔗糖酶活力测定和SDS-PAGE分析 2、热处理 ①水浴热处理:将上步抽提液(样品I),迅速放入50°C恒温水浴,保温30min, 并每隔5min用玻璃棒温和搅拌提取液。 ②冰浴冷却:保温后迅速用冰浴冷却5min ③离心:将热处理后的样品I转移至两支50ml离心管中,平衡后,离心10min a (条件:4°C, 12000r/min) ④收集+测量:收集上淸液并量出体积V2 (样品II),另留1ml上淸液(样品II )放宜一20°C冰箱保存(用于蔗糖酶蛋白含量测左、测左蔗糖酶活力和SDS-PAGE分析。 3、有机溶剂(乙醇)沉淀 ①冰浴:将热处理后的上淸液加入相同体枳的一20°C的95%乙醇,冰浴中温和搅动混匀,

学生实验报告册 课程名称:___________________________________ 学院:______________________________________ 专业班级:___________________________________ 姓名:______________________________________ 学号:______________________________________ 指导教师:___________________________________ 成绩:______________________________________ 学年学期:2017-2018学年秋学期 重庆邮电大学教务处制

STAB! CUt OK ⑵ ADC0809引脚结构 ADC0809各脚功能如下: D7 ~ D0 : 8位数字量输出引脚。IN0 ~ IN7 : 8位模拟量输入引脚。 VCC +5V工作电压。GND地。 REF( +):参考电压正端。REF(-):参考电压负端。 START A/D转换启动信号输入端。 ALE地址锁存允许信号输入端。(以上两种信号用于启动A/D转换). EOC转换结束信号输出引脚,开始转换时为低电平,当转换结束时为高电平。 OE输出允许控制端,用以打开三态数据输出锁存器。 CLK时钟信号输入端(一般为500KHZ。 A B、C:地址输入线。 ⑶ADC0809对输入模拟量要求: 信号单极性,电压范围是0- 5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。 地址输入和控制线:4条 ALE为地址锁存允许输入线,高电平有效。当ALE线为高电平时,地址锁存与译码器将A,B, C三条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。A,B和C为地址输入线,用于选通IN0 —IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下表所示。

现代控制理论课程总结 学习心得 从经典控制论发展到现代控制论,是人类对控制技术认识上的一次飞跃。现代控制论是用状态空间方法表示,概念抽象,不易掌握。对于《现代控制理论》这门课程,在刚拿到课本的时候,没上张老师的课之前,咋一看,会认为开课的内容会是上学期学的控制理论基础的累赘或者简单的重复,更甚至我还以为是线性代数的复现呢!根本没有和现代控制论联系到一起。但后面随着老师讲课的风格的深入浅出,循循善诱,发现和自己想象的恰恰相反,张老师以她特有的讲课风格,精心准备的ppt 课件,向我们展示了现代控制理论发展过程,以及该掌握内容的方方面面,个人觉得,我们不仅掌握了现代控制理论的理论知识,更重要的是学会了掌握这门知识的严谨的逻辑思维和科学的学习方法,对以后学习其他知识及在工作上的需要大有裨益,总之学习了这门课让我受益匪浅。 由于我们学习这门课的课时不是很多,并结合我们学生学习的需求及所要掌握的课程深入程度,张老师根据我们教学安排需要,我们这学期学习的内容主要有:1.绪论;2.控制系统的状态表达式;3.控制系统状态表达式的解;4.线性系统的能空性和能观性;5.线性定常系统的综合。而状态变量和状态空间表达式、状态转移矩阵、系统的能控性与能观性以及线性定常系统的综合是本门课程的主要学习内容。当然学习的内容还包括老师根据多年教学经验及对该学科的研究的一些深入见解。 在现代科学技术飞速发展中,伴随着学科的高度分化和高度综合,各学科之间相互交叉、相互渗透,出现了横向科学。作为跨接于自然科学和社会科学的具有横向科学特点的现代控制理论已成为我国理工科大学高年级的必修课。 经典控制理论的特点 经典控制理论以拉氏变换为数学工具,以单输入-单输出的线性定常系统为主要的研究对象。将描述系统的微分方程或差分方程变换到复数域中,得到系统的传递函数,并以此作为基础在频率域中对系统进行分析和设计,确定控制器的结构和参数。通常是采用反馈控制,构成所谓闭环控制系统。经典控制理论具有明显的局限性,突出的是难以有效地应用于时变系统、多变量系统,也难以揭示系统更为深刻的特性。当把这种理论推广到更为复杂的系统时,经典控制理论就显得无能为力了,这是因为它的以下几个特点所决定。 1.经典控制理论只限于研究线性定常系统,即使对最简单的非线性系统也是无法处理的;这就从本质上忽略了系统结构的内在特性,也不能处理输入和输出皆大于1的系统。实际上,大多数工程对象都是多输入-多输出系统,尽管人们做了很多尝试,但是,用经典控制理论设计这类系统都没有得到满意的结果;2.经典控制理论采用试探法设计系统。即根据经验选用合适的、简单的、工程上易于实现的控制器,然后对系统进行分析,直至找到满意的结果为止。虽然这种设计方法具有实用等很多完整,从而促使现代控制理论的发展:对经典理论的精确化、数学化及理论化。优点,但是,在推理上却是不能令人满意的,效果也

大学化学实验报告范文(2) 5.2 分析与讨论 5.2.1 ~i曲线图分析当工作电极在0.5mol/L H2SO4溶液中时,由图1-2及表1-1的特征值可知,从腐蚀电位 c 开始,金属的溶解规律呈现活性溶解规律,当电位达到-0.44283时电流随电位的增大而增大,基本符合tafel方程;当电极电位正移到钝化电位cp =-0.34824时,金属表面开始发生突变,由活态向钝态变化,此时电流随电位正移而急剧下降直至电位达到稳定钝化电位即p =0.43837,与钝化电位cp相对应的阳极电流密度称为钝化电流密度icp =1.69644E-3;当电位正移到稳定钝化电位 p =0.43837时,金属处于稳定的钝化状态,表面生成一层钝化膜,此时阳极溶 解电流密度ip =1.02569E-5(即维电流密度)很小且基本不随电位变化;当电位达到过钝化电位tp =0.8527时,由于金属表面钝化膜遭到破 坏,腐蚀再次加剧,电流随电位的正移而增大。当工作电极在0.5mol/L H2SO4+0.5mol/LNaCl溶液中时,图1-1以及表1-1中特征值可知,活性溶解区基本不发生变化,而当电位正移到cp之后电位先正移至稳定钝化电位p =0.12504,而后迅速达到过钝化电位tp =0.26698,达到过钝化电位后由于点蚀的存在电流密度随电位的正移而再次增大; 5.2.2 氯离子对钝化过程的影响分析由以上分析可知,在溶液中不含氯离子时,由稳定钝化电位正移至过钝化电位经历的时间远大于含有氯离子时的时间,可见,当溶液中存在氯离子时金属表面的钝化膜溶液破坏从而过早进入过钝化区,这是由于钝化膜的溶解和修复(再钝化)处于动平衡状态当介质中含有活性阴离子(常见的如氯离子)时,氯离子能优先地有选择地吸附在钝化膜上,把氧原子排挤掉,然后和钝化膜中的阳离子结合成可溶性氯化物,使平衡便受到破坏,金属表面钝化膜发生破坏。 5.3 结论1)金属的阳极极化随着电位的正移金属表面会发生钝化,但是随着电位的继续正移金属表面的钝化膜会发生破坏从而使腐蚀从新加剧;