第七讲社会态度

一、态度概述

1.定义与特点

⑴态度的概念:态度是习得的、影响个体对特定对象作出行为选择的、有组织的内部

准备状态。

⑵态度的特点:

●态度是习得的,可具有一定的稳定性与持续性;形成后,不易改变(态度的抗变

性)。

●态度是一种内在的心理倾向,影响个体的行为选择,可不等于行为本身。

●态度总有一定的对象,并具有价值判断的成分。

●态度具有感情色彩。

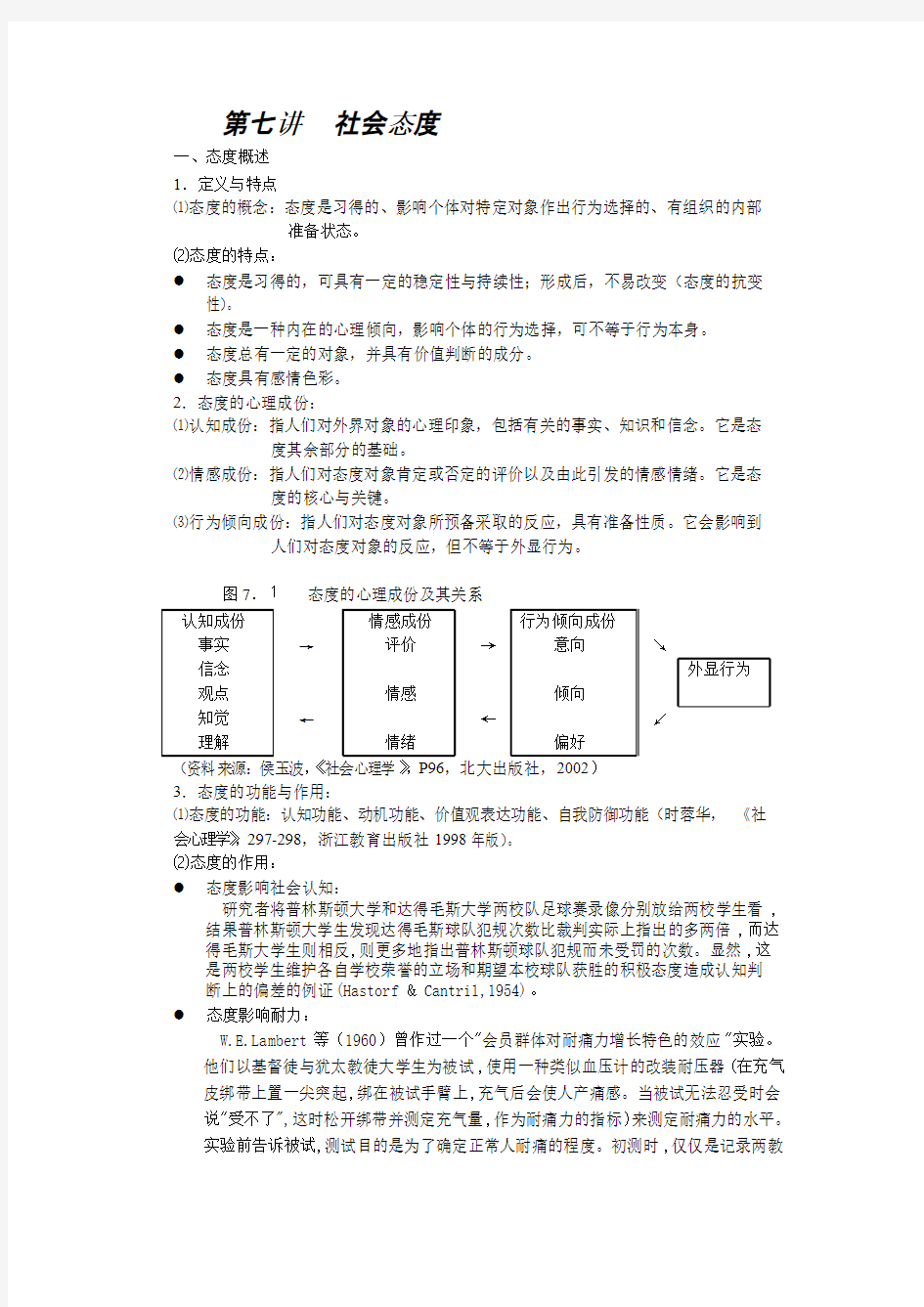

2.态度的心理成份:

⑴认知成份:指人们对外界对象的心理印象,包括有关的事实、知识和信念。它是态

度其余部分的基础。

⑵情感成份:指人们对态度对象肯定或否定的评价以及由此引发的情感情绪。它是态

度的核心与关键。

⑶行为倾向成份:指人们对态度对象所预备采取的反应,具有准备性质。它会影响到

人们对态度对象的反应,但不等于外显行为。

图7.1态度的心理成份及其关系

认知成份情感成份行为倾向成份

事实→评价→意向↘

信念外显行为

观点情感倾向

知觉←←↙

理解情绪偏好

(资料来源:侯玉波,《社会心理学》,P96,北大出版社,2002)

3.态度的功能与作用:

⑴态度的功能:认知功能、动机功能、价值观表达功能、自我防御功能(时蓉华,《社

会心理学》,297-298,浙江教育出版社1998年版)。

⑵态度的作用:

●态度影响社会认知:

研究者将普林斯顿大学和达得毛斯大学两校队足球赛录像分别放给两校学生看,结果普林斯顿大学生发现达得毛斯球队犯规次数比裁判实际上指出的多两倍,而达得毛斯大学生则相反,则更多地指出普林斯顿球队犯规而未受罚的次数。显然,这是两校学生维护各自学校荣誉的立场和期望本校球队获胜的积极态度造成认知判断上的偏差的例证(Hastorf&Cantril,1954)。

●态度影响耐力:

https://www.doczj.com/doc/1c7519828.html,mbert等(1960)曾作过一个"会员群体对耐痛力增长特色的效应"实验。

他们以基督徒与犹太教徒大学生为被试,使用一种类似血压计的改装耐压器(在充气皮绑带上置一尖突起,绑在被试手臂上,充气后会使人产痛感。当被试无法忍受时会说"受不了",这时松开绑带并测定充气量,作为耐痛力的指标)来测定耐痛力的水平。

实验前告诉被试,测试目的是为了确定正常人耐痛的程度。初测时,仅仅是记录两教

派群体各人的耐痛水平。休息时,对基督教徒的一半学生被试说:"据某一报告认为,基督徒的耐痛力不如犹太教徒";而对犹太教徒的一半学生被试说:"据某一报告认为,犹太教徒的耐痛力不如基督教徒"。结果,再测时发现,那些被告诉上述话语的两组被试,其耐痛水平都显著提高,而其余未被告诉上述话语的两组被试,其耐痛水平与初测结果无显著差别。研究者认为,这种戏剧性的变化,主要是由于休息时实验者的指导语激起各半组被试对自己宗教群体的效忠态度所致。这个实验表明,一个人对自己所属的群体有认同感、荣辱感、责任感,并时时能被激起效忠态度,就会表现出巨大能量与挫折耐力。事实上也是如此,历史上许多爱国者与革命者之所以能表现出惊人的毅力与不怕牺牲的精神,都是和他们具有崇高信念和对祖国、对人民的效忠态度分不开的。

●态度影响学习效果。

了解学习意义,对学习活动怀有兴趣,因此对学习采取认真、积极的态度,就会更好地理解与记忆学习材料;否则就会得到相反的效果。这似乎是一种常识。当然,学习态度端正,也不一定就能取得良好的学习成绩,因为学习过程中,还存在着其它影响学习效果的因素,如智力,策略等。

这里不妨介绍一下,态度在学习中的过滤作用(the role of filter),即学习者对某些事件所持的社会态度,也常影响着他对有关事件的论述材料内容有筛选地去掌握并产生不同的学习效果。琼斯(E.E.Jones,1956)等做过一项实验。研究者选择对"白人与黑人分校学习"有不同态度的大学生作被试,第一组为反对分校者(即反对歧视黑人者),第二组为赞成分校者(即有种族歧视者)。然后让两组被试个别地朗读11篇主题为"反对黑人与白人分校学习"的文章,读后请两组被试分别将读过的文章内容、尽量完整的写出来。结果发现,第一组学生所记忆的材料数量(即成绩)远优于第二组。这也就是说与读者社会态度相吻合的材料,易被吸收、同化和贮存、提取;而与读者的社会态度(包括信念、价值观)相反的材料,则往往被忽视或曲解。

显然,态度在学习过程中起着过滤器的作用,是影响学习效果的一个重要因素。

●态度影响工作效率:

一般说,人对自己所从事的工作喜爱并有良好的态度,就会努力去工作,产生高效率。但事实比这种设想更复杂。A.H.Brayfield和W.H.Crockett(1955)曾对此进行了长期的调查研究,发现企业员工对工作的态度(满意不满意)与生产效率之间并无必然的相关。如对工作感到满意的员工,有的效率高,有的则一般或不高,这是因为后者受工人群体内部隐存的社会标准(social norms)一一"不过高也不太低"

的生产指标所制约,他们不愿离群,故有意降低效率以求与大家一致。而对目前工

作不满意的员工,由于其它动机(如为了维持生计、受人尊重或自我表现等)的支配,往往也能提高工作效率。当然,如果整个群体都较了解工作的意义,对工作满意而

有积极的态度,比持有消极态度的群体,则会有更高的效率。

二、态度与行为

1.早期的研究:二十世纪三、四十年代左右

●Lapiere的研究:态度与行为不一致

●Gallup的民意测验:成功地预言了罗斯福总统的当选→如果方法得当,通过

态度来预测行为是可能的。

●Sherif的研究:参加禁酒组织的人自己也不喝酒;是否参加学生选举的行为与

是否赞成学生的政治活动有密切关系。态度与行为是一致的。

●Minard的研究:发现白人工人对待黑人工人的反应在工作中与工作后具有有

趣的差异:40%的白人的态度和行为是一致的,60%的白人在工作中似乎摆脱

了偏见,但在工作后,尤其在社团中,其行为明显受种族意识的影响。2.60、70年代的研究:

●Wicker(1969):“你还想要孩子吗?”三年后发现,当时做肯定回答的台湾已婚妇

女,64%生了孩子,做否定回答的19%生了孩子。

●Mirer(1974):分析了从1952-1964四次总统竞选活动期间进行的大规模调查。

导致更多的研究都试图去探明决定产生更大或更小一致性的条件。

3.当代的研究:80年代以来

●态度影响行为

Lippa(1990)指出,态度能影响行为,但态度是行为反应的中介。所以并非一一对应的关系。行为尤其受情境的影响,一致不一致与情境有关。例如,与不喜欢的人是否坐在一起?

Birnbaum和Benne(1983)指出,行为是态度与环境相互作用的结果,参图7.2,详见:时蓉华,《社会心理学》,299,浙江教育出版社1998年版

●Fishben和Ajzen(1975,1980)的合理行动理论:首先要了解行为者的意向。意向受二

个因素的影响:一是对行为的态度;二是主观规范。行为取决于二因素的强度之和。

一般态度预示一般行为;

特殊态度预示特殊行为;

态度测量与行为之间时间间隔越小,一致性就越高。

三、有关的理论

1.学习论

⑴强化论

⑵社会学习论

2.诱因论:诱因的相对强度决定着个体的态度

3.认知相符理论

⑴Heider(1958)与Newcomb(1961,1968)的平衡理论

●Heider的P-O-X模型

●Newcomb的A-B-X模型:

⑵认知失调论(Festinger,1957,1959)

寻求认知协调的途径:改变、调整、增加。例如,吸烟。

四、影响态度的形成与改变的原因

Hovland和Janis的态度改变模式:

1.宣传说服者变量(信息源)

⑴可信性:专长性、可靠性

⑵喜爱性:吸引力、赞扬与尊重、相似性

2.信息沟通

⑴态度的差异:中等差异为佳

⑵恐惧唤起

⑶单方面信息与双方面信息

⑷新颖与重复

⑸信息渠道

3.信息接受者变量

⑴承诺与信奉

⑵预防注射

⑶人格因素

4.情境因素

五、态度改变的策略

1.“登门槛”效应(the“foot-in-the-door”effect)

"登门槛效应"原意指推销员只要能把脚踏进人家的大门,那最后就能成功地让人家买他的东西,实现推销的目的。后来社会心理学家通过研究,沿用"登门槛"的说法,用"登门槛效应"一词来泛指在提出一个较大要求之前,先提出一个小的要求,从而使别人对较大要求的接受性增大的现象。最初的实验方法验证"登门槛效应"存在的是社会心理学家J.L.Freedman和他的助手(Freedman et al.,1966)。研究者让两位大学生访问郊区的一些家庭主妇。其中一位首先请求家庭主妇将一个小标签贴在窗户上或在一个关于美化加州或安全驾驶的请愿书上签名,这是一个小的、无害的要求。两周后,另一位大学生再次访问家庭主妇,要求她们在今后的两周时间里在院内竖立一个呼吁安全驾驶的大招牌,该招牌很不美观,这是一个大要求。结果答应了第一项请求的人中有55%的人接受这项要求,而那些第一次没被访问的家庭主妇中只有17%的人接受了该要求。

后来的许多研究都证明了"登门槛效应"的存在。心理学家P.Pliner和她的助手(P.Pliner et al.,1974)研究发现,如果直接一步提出要求,多伦多城郊居民愿意为癌

症学会捐款的比例为46%,而如果分两步,前一天先请人们佩戴一个宣传纪念章(每个参

与者都同意),第二天再请他们捐款,愿意捐款的人数百分比几乎增加一倍。日本社会心

理学家原岗的研究也揭示,若直接到居民区请求家庭主妇给予饮料解渴,要求被接受的

比例为45.5%。如果分两步,先提一个较小的要求,然后再提出要喝饮料,则78.5%的家庭主妇愿意提供帮助。

这些实验说明人们都有保持自己形象一致的愿望,一旦表现出助人、合作的言行,

即便别人后来的要求有些过分,人们也愿意接受。这种效应在现实生活中也存在,当顾

客选购衣服时,精明的售货员为打消顾客的顾虑,"慷慨"地让顾客试一试,当顾客将衣服

穿在身上时,他会称赞该衣服很合适,并周到地为你服务,在这种情况下,当他劝你买下时,很多顾客难于拒绝;有经验的教师在作学生工作时也是这样,他总是先让学生承诺

完成一件比较容易的任务,待到任务完成后,他再接着提出更大的要求。

2.“门面”效应(the“door-in-the-face”effect)

如果对某人提出一个很大而又被拒绝接受的要求,接着向他提出一个小一点的要求,那么他接受这个小要求的可能性比直接向他提出这个小要求而被接受的可能性大得多,这

种现象被称为"门面"效应。

R.B.Cialdini等进行过"导致顺从的互让过程:门面技术"的研究。研究者要求大学

生花两年时间担任一个少年管教所的义务辅导员,这是一件费神的工作,几乎所有的大

学生都谢绝了。他们接着又提出了一个小的要求,让大学生带领少年们去动物园玩一次,结果50%的人接受了此要求,而当实验者直接向大学生提出这一要求时,只有16.7%的人同

意(R.B.Cialdini,J.E.Vincent,S.K.Lewiset al.,1975)。

第一章绪论 一、什么是社会心理学 社会心理学是研究个体和群体的社会心理、社会行为及其发展规律的科学 社会心理是社会刺激与社会行为之间的中介过程,是由社会因素引起并对社会行为具有引导作用的心理活动。社会行为是人对社会因素引起的并对社会产生影响的反应系统。勒温提出著名的公式B=f(P,E)行为是个体及其情境的函数, 即社会行为及其发展取决于个体与其所处情境的状况。 二、社会心理学的研究内容 三、社会心理学经典效益分析 1 巴纳姆效应: 实验: 结论:由于人们不可能每时每刻去反省自己,也不可能总是把自己当作局外人来观察,所以,人们通常借助外界信息来认识自己,容易受到外界信息的暗示。人们很容易相信一个笼统的、一般性的人格特别适合她们。 巴纳姆效应——自我暗示表现: ?迷失自我 ?受到周围信息的暗示 ?以他人的言行作为自己行为的参照 ?受到他人的影响和暗示 2 蝴蝶效应——防微杜渐 ?案例: ?表现:心理变化纤细而微妙,一丝再细小的不快心情或许就会导致一整天的心境不快,或许还会引起诸多烦恼,甚至引来一连串的噩运。 3 多看效应(曝光效应) ?多看效应:人们对越熟悉的东西就越喜欢的现象。 ?前提:首因效应要好,若是不好,则会起到反作用。 4 定势效应 ?案例: ?表现: 5 晕轮效应 ?案例: ?所谓晕轮效应,就是在人际交往中,人身上表现出的某一方面的特征,掩盖了其他特征,从而造成人际认知的障碍。 6 投射效应 ?案例: 由于投射效应的存在,我们常常可以从一个人对别人的看法中来推测这个人的真正意图或心理特征。 7 皮革马利翁效应 第2章自我认知 一、什么是自我认知 ?威廉·詹姆斯(1890)提出:自我包括三个部分: ?物质自我 ?真实的物体、人或者地点等 ?躯体自我和躯体外自我 ?社会自我 ?我们被他人如何看待和承认 ?社会特性:社会角色、社会地位、关系 ?精神自我 ?内部自我或心理自我 ?我们所感知到的内在的心理品质 ?代表了我们对于自己的主观体验、对自己的感受 二、怎么进行自我认知? 1 通过自己:

社会心理学(侯玉波) 第一章社会心理学导论 一、为什么要学习社会心理学 (一)认识自己 (二)认识他人:“大五”人格理论、中国人人格的七因素结构(三)认识社会 (四)认识生活的价值 二、什么是社会心理学 (一)社会心理学的定义 (二)社会心理学与常识 (三)社会心理学研究的三个领域 1、个体过程 2、人际过程 3、群体过程 三、社会心理学的历史脉络 (一)学派时期的社会心理学 1、精神分析学派的心理社会观 2、行为主义眼中的心理与社会 3、人本主义心理学与人的自我实现 (二)社会心理学的产生与发展 1、产生阶段(1895-1934) 2、起步阶段(1935-1945) 3、发展阶段(1946-1969) 4、危机阶段(70年代) 5、繁荣阶段(80年代之后) 第二章社会心理学的理论与方法 一、社会心理学研究的基本问题 (一)假设与理论 (二)社会心理学研究的两种取向 (三)社会心理学研究的三个层面 1、社会层面 2、个人层面 3、人际层面 二、社会心理学的研究过程 (一)如何提出问题

(二)如何阅读文献 (三)研究方法选择 1、相关研究 2、实验研究 (四)收集数据的方法 1、观察法 2、调查法 3、实验法 4、档案研究法 5、元分析方法 (五)研究的设计 (六)研究中应注意的问题 (七)论文的撰写 三、社会心理学的基本理论 (一)生物理论 (二)学习理论 1、学习理论的机制:联结、强化、模仿 2、学习理论的特点 (三)诱因理论 1、理性决策论 2、交换理论 3、需求满足论 (四)认知理论 1、认知理论的两个基本原则 2、一些重要的认知理论:归因理论、认知失调理论 (五)角色理论 第三章自我概念 一、关于自我研究的历史 二、和自我有关的概念 自我图式、自我觉知、自尊、自我提升和自我确认、自我效能、自我表演、自我障碍、自我检控、自证预言、体像 三、自我偏差 (一)焦点效应

社会心理学复习资料 第一章 社会心理学:社会心理学是研究社会相互作用背景中人的社会行为及心理根据的科学。 社会心理学的主要构成部分:个人的社会心理与行为、人际相互作用和社会影响 一、社会心理发展 1、社会化 2、态度及其测量 二、认知社会心理学 1、社会知觉 2、刻板印象与归因 3、自我概念 4、价值取向 三、社会互动 1、沟通 2、人际吸引 3、人际关系 4、助人行为 5、侵犯行为 四、社会影响 1、从众、依从和服从 2、劝导与态度改变 3、群体中的相互作用 4、合作、竞争与冲突社会心理学的发展 一、史前思想积累阶段 柏拉图:人性深受社会环境影响,教育和社会制度可以改变人性。 亚里士多德:人性由生物本能决定,难以改变。 孔子:对人的社会知觉和评价是相对的。 老子内心和外表的矛盾长存。 二、产生阶段阶段 (一)社会心理学的初创时期 学科影响:社会心理学由“生物还原主义”向“心理还原主义”过渡 心理学与社会学靠近和渗透 直接来源:德国的民族心理学、法国的群众心理学、英国的本能心理学 (二)实验社会心理学的产生 三、迅速发展阶段 社会心理学发展趋势: 1、各种心理学努力寻求统一 2、实证主义研究方法与人文主义研究方法并用 3、世界化和本土化相兼 4、各种研究取向进一步综合 5、话语心理学可能促使社会心理学深化 第二章社会心理学的主要理论 强化理论的核心概念:联结、强化、模仿 社会学习理论 班杜拉的社会学习理论(又称为观察学习理论),接受了行为主义心理学的多数原理,但是更加注意线索对行为、对内在心理过程的作用,强调思想对行为和行为对思想的作用。 社会学习的过程:(一)注意过程(二)保持过程(三)复制过程(四)动机过程社会学习理论的评价:社会学习理论也被批评为借用认知概念,但没有揭示导致认知活动结果的过程与条件,并且其交互决定论带有二元论色彩。 社会交换理论 社会交换理论认为社会中的任何事物都有特定的价格,整个社会活动的实质是人与人之

Chapter6 Conformity and Obedience 3#409 名词解释 1、Conformity: 2、Obedience: 3、Autokinetic phenomenon 4、Informational influence 答案:1 conformity: a change in behavior or belief as the result of real or imagined grop pressure. 2 obedience:acting in accord with a direct order or command. 3 aotokinetic phenomenon: the apparent movement of a sationary point of light in the dark. 4 informational influence: conformaity occurring when people accept evidence about reality provided by other people. 填空题 1、( ) is acting in according with a direct order or commend. Answer:Obedience 2、( ) is conformity that involves both acting and believing in accord with social pressure. Answer:acceptance 3、( ) is conformity that involves publicly acting in accord with an implied or explicit request while privately disagreeing. Answer:compliance 4、( ) experiment refers to autokinetic phenomenon. Answer:Sherif’s studies of norm formation 5、( ) occurs when people accept evidence about reality provided by other people. Answer:informational influence. 单选题

第三章社会化 社会化的定义:一个人获得自己的人格和学会参与社会或群体的方法的社会互动过程。/ 社会化是个体通过与社会的交互作用,适应并吸收社会的文化,成为一个合格的社会成员的过程。 社会化的种类:社会化不仅仅是儿童期就完成了的,它实际是一个持续终身的过程。根据人的发展周期和各个发展阶段的特点,可把社会化分为4种:基本社会化、预期社会化、发展社会化和再社会化。前两种指个体出生到成年的社会化的初步完成阶段,后两种指成年期后的社会化阶段。 社会化的内容:社会化包括的内容相当广泛,下面仅对几项主要的作些介绍,他们是政治社会化、道德社会化、性别角色社会化。 第一节人类生物学与社会化 这一节主要是讲先天的生理基础和后天的教养的关系问题。 人和其它动物相比有超长的依赖期,这种依赖期为我们在社会学习文化、技能提供了机会。 生物因素和社会因素二者共同形塑人的行为。 社会生物学认为生物因素在个体社会化中起关键作用,社会学人类学认为后天教养在个体社会化中起决定作用。(视角) 生物因素个体的方面、繁衍的方面和基因的方面。 第二节婴幼儿的社会化

一.婴幼儿与人类的接触爱抚 二.情感的发展 婴幼儿社会化情感的发展过程: 出生—5周满足感、惊讶、厌恶、沮丧 6-8周快乐 3-4个月生气 8-9个月悲哀、害怕 12-18个月亲切感 18个月害羞 2岁骄傲感 3-4岁内疚感 5-6岁社会性情感、无安全感、谦虚、信任、嫉妒他人青少年罗曼蒂克激情哲学沉思 第三节人格发展理论 人格简单的说就是特殊的思想、感觉和自我关照的模式。人格包括三个方面:认知方面、情感方面、行为方面 社会心理学家倾向于认为人格是社会和文化力量的产物。人格一个很重要方面就是自我问题。小孩子最初是没有我的,不会把自己和别人分别开来。我不是一下子就形成的,小孩子眼里先有别人后有我。 自我建立的过程,不同的学者提出各异的理论。 1.查尔斯库利:镜中我

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 社会心理学第六章社会认知 第六章社会认知 1/ 71

第一节社会认知的概念一、社会认知的定义二、社会认知的特征三、社会认知的图式四、社会认知的范围

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 一、社会认知的定义定义:社会认知(social cognition)是个体在于他人的交往过程中,观察、了解他人并形成判断的一种心理活动。 社会认知的对象是人及其行为,而非物或者非人的客观存在;且包括感知、判断、推测和评价等一系列活动。 3/ 71

相关概念辨析社会知觉Social perception印象归因刻板印象社会认知社会推理Social inference人际知觉自我认知人际关系自我意识

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 二、社会认知的特征?认知的选择性?认知反应的显著性认知的防御性认知的完形特性:“认知分离”?? 5/ 71

第一章社会心理学是什么——社会心理学概论 本章导学 本章概要 本讲将主要讲述社会心理学的研究对象、学科性质、学科发展历史以及社会心理学的研究方法等四个方面的主要内容。 学习指导 本讲的理论性比较强,内容抽象,需参照案例和资料领会贯通。 案例导入 心理研究中保护被试的守则 1. 心理学家应致力于提高心理学科学、教学和实践的准确性、诚信度的真实性。 2.心理学家应该尊重所有人的尊严和价值、个体的隐私权、私密的自我决断的权力。 3.心理学家进行研究的时候,无论是当面进行,通过电子交换系统还是其他形式进行交流,都必须征得个体的知情同意。 4.在征得同意时,心理学家应告诉被试研究的目的、预期的持续时间和过程,让他们知道有权参加或者在实验开始之后退出研究。 5.保护任何媒介记录的私秘性信息是心理学家的一项基本义务,他们对此应该合理谨慎的措施。 6.心理学家不应进行欺骗的研究,除非他们作出判断,认为研究预期的重要科学、教育或应用价值可以使其技术运用合理化,并且有效的非欺骗备选过程不可行。 7.心理学家应尽可能早地向被试解释作为实验设计和进行的必要组成部分的任何形式的欺骗。 8.心理学家提供机会,让被试及时得知有关研究性质、结果和结论的确切信息,应采用合理措施来纠正被试可能形成的错误观点。 章节内容 第一节社会心理学的研究对象 每一门学科都有自己独特的而其它学科难以替代的研究对象。对社会心理学研究对象的探讨其实就是寻找有关社会心理学研究什么、什么是社会心理学问题的答案。当然对社会心理学研究对象的看法很多,有人曾说过,有多少位社会心理学家,就有多少种关于社会心理学的研究对象。鉴于我们不可能一一陈述,因此我们把国内外主要的学术观点进行分类介绍。

社会心理学第三章 1997年8月的一个晚上,亨利保罗驾车从利兹酒店的后门驶出,随后驶上沿着塞纳河方向的高速公路,车上的乘客是戴安娜王菲和她的伴侣法耶德以及他们的保镖,汽车越驶越快,进入隧道,然后突然失去控制撞向了一根柱子,除了司机其他人命丧黄泉。随后几周,人们无休止地争辩到底是什么导致的这场车祸,是因为司机喝酒?还是狗仔队的尾随?“我已经厌恶透了”,法国电视台晚间新闻的主持人这样说道,他将狗仔队比喻为老鼠,流行刊物却表示:这根本就是司机喝多了,这才是这次事故的关键。 正如案例所示,我们对人们的判断基于我们如何解释他们的行为,根据我们的解释,我们可能会判断一庄杀人行为为谋杀,一般杀人,自卫,或者爱国主义。 当别人友好态度时——逢迎?友好情感的体现? 本章的观点: 我们如何归因他人的行为? 我们怎样感知和回忆我们的社会生活? 我们通过什么方式来判断他人? 我们什么时候会倾向于实现他人对我们的期望?

我们如何解释他人 人们努力使自己的世界更合理: 工人的生产效率下降:是懒惰还是机器问题 攻击自己同学的男孩:是具有敌对性质还是为了反驳他人的嘲讽 销售员夸赞你的上身效果:真心还是为了促使你买衣服 归因因果关系:归因于个人还是情景? 我们无休止地分析和讨论事情为什么会发生,尤其是消极事件或者预期之外的事件 已婚人士更倾向分析消极行为相对于温暖的怀抱更容易分析冷淡敌对的态度 配偶的回答与他们的婚姻满意度相关: 消极行为持续痛苦——恋人的迟到 研究表明:男性比女性更喜欢将女性的亲密行为归结于温柔的性挑逗热情!=性挑逗(错误归因)频繁约会 男性认为女性会喜欢/女性恰恰相反 位高权重尤为体现老板会曲解女下属的行为,完全从自己的角度出发——性 男人比女人更容易想到性(第五章)同时觉得女的也是这么认为的(虚假普遍性) 如此错误归因可以解释全球范围内的大男子主义 23%女性报告她们曾经被迫进行性行为3%的男性认为具有攻击性

第一章绪论 1、社会心理学的定义是什么? 答:社会心理学是对人的社会心理和社会行为规律进行系统研究的科学。 这里所说的人,既包括个体也包括群体,而所谓的社会心理和社会行为则是指个体或群体在特定的社会文化环境中对于来自社会规范、群体压力、自我暗示、他人要求等社会影响所作出的内隐的和外显的反应。 2、社会心理学的研究范围是什么? 答:一、个体社会心理和社会行为: 1、研究人的社会化和自我意识。 2、研究人的社会动机。 3、研究人的社会认知。 4、研究社会态度改变。 二、社会交往心理和行为: 人际关系、人际沟通、社会影响等方面。 三、群体心理: 大群体与小群体、正式群体与非正式群体心理与行为。 四、应用社会心理学: 环境、健康、法律、宣传、教育等具体实践领域中的社会心理现象。 3、社会心理学有哪些具体研究方法? 答: 一、观察法:由研究者直接观察记录被试的行为,从而探究变量间关系的方法。 1、自然观察法:即一般观察法,是在自然情境下对人或动物行为进行直接观察的方法。 2、控制观察法:在预先设置的情境中对人或动物行为进行观察的方法。 3、参与观察法:观察者参与被观察者的活 动,同时观察参与者行为的方法。包括公开 参与观察法和隐蔽参与观察法。 4、非参与观察法:观察者以旁观的方式观 察被研究者行为的方法。通常可借助于单向 玻璃或录音、摄像等进行。 二、实验法:在控制条件下,通过系统地操 纵某些变量以研究其他变量的方法。 1、实验室实验法:在严格控制的条件下, 借助于专门的仪器设备所进行的实验。 2、自然实验法:由环境因素自然操纵自 变量,而非由实验者操纵的。形式上与 观察法相同,效果上与实验法相同。如 对自发事件引起的社会行为的研究。 3、现场实验:是在实际生活情境中,由实 验者创设或改变某些条件,以引起被试 某些心理活动进行研究的方法。 三、调查法:又称询问法,是通过谈话、问 卷等形式,根据被调查者的直接表达获得被 研究者信息的方法。 1、访谈法:通过问答进行调查的方法。包 括直接访谈和间接访谈。 2、问卷法:通过被调查者在问卷上答题的 形式进行调查的方法。发放问卷的方式包括 直接发放、邮寄或通过互联网等;答题方式 包括是非法、选择法、简答法等。 四、档案研究法:通过分析文献资料和人的 活动产品研究社会心理的方法。是一种特殊 的调查法。 五、其他研究方法: 1、测验法:即测量法,使用特定的量表或 其他工具对个体的心理特征进行量化研究 的方法。 2、个案法:收集有关个别被试的信息进行 心理研究的方法。属于档案研究法。 第二章社会心理学的历史与理论 1、社会心理学的形成过程可以分为哪几个阶段? 答:一、哲学阶段: 1、人性与幸福:苏格拉底、柏拉图的社会决定论;亚里士多德的自然决定论。 2、绝对精神:黑格尔 1807《精神现象学》。 3、《民族心理学和语言学》杂志:1859, 努力

社会心理学(侯玉波) 第一章社会心理学导论 一、为什么要学习社会心理学 (一)认识自己 (二)认识他人:“大五”人格理论、中国人人格的七因素结构(三)认识社会 (四)认识生活的价值 二、什么是社会心理学 (一)社会心理学的定义 (二)社会心理学与常识 (三)社会心理学研究的三个领域 1、个体过程 2、人际过程 3、群体过程 三、社会心理学的历史脉络 (一)学派时期的社会心理学 1、精神分析学派的心理社会观 2、行为主义眼中的心理与社会 3、人本主义心理学与人的自我实现 (二)社会心理学的产生与发展 1、产生阶段(1895-1934)

2、起步阶段(1935-1945)

3、发展阶段(1946-1969 ) 4、危机阶段(70年代) 5、繁荣阶段(80年代之后) 第二章社会心理学的理论与方法一、社会心理学研究的基本问题(一)假设与理论 ( 1)社会心理学研究的两种取向 二 ( J社会心理学研究的三个层面 三 1、社会层面 2、个人层面 3、人际层面 _ 社会心理学的研究过程 、 ( J如何提出问题 — ( J如何阅读文献 二 ( J研究方法选择 三 1、相关研究 2、实验研究 (四)收集数据的方法 1、观察法 2、调查法

3、实验法 4、档案研究法 5、元分析方法 (五)研究的设计 (六)研究中应注意的问题 (七)论文的撰写 三、社会心理学的基本理论 (一)生物理论 (二)学习理论 1、学习理论的机制:联结、强化、模仿 2、学习理论的特点 (三)诱因理论 1、理性决策论 2、交换理论 3、需求满足论 (四)认知理论 1、认知理论的两个基本原则 2、一些重要的认知理论:归因理论、认知失调理论

第一章社会心理学导论 1、事后聪明式偏见(后视偏差) 也被称为“我早知道了现象”即个体面临不确定性事件新的信息时,往往对先前获得的信息有过高的估价,进而在决策上发生偏差。 2、我们如何从事社会心理学的研究? 假设的形成与验证 相关研究:探寻自然关系 实验研究:探寻因果关系 第二章社会中的自我 1、焦点效应 是人们高估周围人对自己外表和行为关注度的一种表现。 焦点效应意味着人类往往会把自己看作一切的中心,并且直觉地高估别人对我们的注意程度2、社会自我的发展的影响 我们扮演的角色 我们形成的社会同一性 我们和别人的比较 我们的成功与失败 其他人如何评价我们 3、直觉到的自我控制 ①自我效能 自我效能也是指人们对自己实现特定领域行为目标所需能力的信心或信念,简单来说就是个体对自己能够取得成功的信念,即“我能行”。 ②控制点 个体在周围环境(包括心理环境)作用的过程中,认识到控制自己生活的力量,也就是每个人对自己的行为方式和行为结果的责任的认识和定向 ③习得性无助: 当动物或人经历无法控制的有害事件时,他们就会习得一种被动和无助感 自我服务偏见 当我们加工和自我有关的信息时,会出现一种潜在的偏见 自我服务偏见有关的结论 对积极和消极事件的解释 每个人都高于平均水平吗? ③盲目乐观 ④虚假普遍性和虚假独特性 虚假独特性效应:在能力方面,我们过高的估计自己的才智与品德 ⑤对自我服务偏见的解释 ⑥自我效能和自我服务偏见的反思 5.自我展示 ①虚伪的谦逊:一种表面化的感谢只是为了表现谦虚,而在道谢者自己内心里,荣誉还是归于自己的 ②自我妨碍:有时人们通过设置障碍物来阻扰自己获得成功。这种行为决不是一种故意破坏自我的行为,而恰恰是为了达到自我保护的目的 (我并没有失败- 要不是因为这个我肯定能干好) 印象管理:是指一个人通过一定的方式影响别人形成的对自己的印象的过程

社会心理学时蓉华 第一章社会心理学性质、对象、范围分类 1、社会心理学概念:从社会与个体相互作用的观点出发,研究特定社会生活条件下个体或群体的心理活动发生、发展及其变化规律的一门科学。 2、社会心理学的学科性质:介于心理学和社会学之间,是心理学和社会学的交叉学科。 3、社会心理学的研究范围:个体层面(社会化、自我意识、社会认知、社会态度、社会动机)人际层面(人际关系、人际沟通)群体层面(侵犯、助人、极化、去个性)大众层面(流行、流言、舆论) 心理学的社会心理学:用心理学方法研究而建立起来的社会心理学或心理学家研究的社会心理学,是心理学的社会心理学 社会学的社会心理学:用社会学方法研究而建立起来的社会心理学或社会学家研究的社会心理学,是社会学得社会心理学 两者的区别:社会学的社会心理学:偏重于阐明政治、经济、社会条件等如何 影响人的行为。 心理学的社会心理学:首先要分析心理变化与过程,找出影响个 人行为的社会条件,还要揭示制约个人行 为的动机与自我概念等是如何发生作用 的。 6、社会心理学的研究方法 (一)实验室实验法 (二)现场调查 (三)现场研究法 (1)现场实验 (2)现场观察研究:现场观察是围绕着团体生活的正常活动进行的系统观察,以获得数据作出结论。(进行连续性观察;进行轮换性观察;进行 隐蔽性观察)

(四)模拟研究 第二章社会心理学的历史与动向 1、社会心理学的发展简史 一、早期孕育(哲学思辨期)(古希腊——19世纪上半叶) 基本特征:根据权威的思辨和社会准则来阐明人们的社会行为。 代表人物:苏格拉底柏拉图亚里士多德孔孟 二、初创时期(经验描述期)(19世纪中叶~20世纪初) 1875,德舍夫勒首先在现代意义上使用了“社会心理学” 1908 :罗斯(E.A.Ross,美国)《社会心理学》 麦独孤(W.McDougall,英国)《社会心理学导论》 三、确立时期(实证分析期)(20世纪20年代~ 至今) 特征:描述——实证定性——定量理论——应用大群体—小群体、个体普遍论——特殊论 20-30年代:团体、小群体、个体研究 40年代:信仰、偏见、劝导、宣传 50年代:社会交际 60年代:涉及社会生活各个方面 70年代:重点涉及归因研究 80年代:日益重视认知、应用的研究 代表人物:勒温 2、第二章中相关的理论(了解) 第三章社会化(重点) 一、社会化的定义 在特定的社会与文化环境中,个体形成适应于该社会与文化的人格,掌握该社会所公认的行为方式,就叫做社会化。 二、社会化的特点 (1)个人的社会化是以其生物的遗传素质为基础的 (2)人的社会化过程也是个性化过程 (3)个体的社会化具有某种共性一生完成的 (4)社会化是通过人的 三、社会化的主要因素 (一)社会文化的影响 (二)学校的影响 (三)家庭父母的影响 四、社会化的类别(自己看一下就行) 五、社会角色的获得 期望效应(罗森塔尔或皮格马利翁效应)——对个人提出恰如其分的希望与要求,就会产生良好的期待效果。(了解) 六:社会化的理论 (一)精神分析理论(了解,看几遍) (二)皮亚杰的道德发展理论主要内容: 1.道德判断从他律到自律 2.道德判断从效果到动机

第8章群体影响 纲要:①群体的概念;②社会助长作用;③社会懈怠;④去个体化;⑤群体极化; ⑥群体思维;⑦少数派影响;⑧群体利弊 一、群体的概念。“将他们视为我们”a观点:群体成员间存在互动/互动并相互影响的人;b观点:不同群体可满足人类不同需要(交往需要、成就需要、社会认同需要) 二、社会助长的作用:他人在场的影响 1.纯粹他人在场。唤醒能够增强任何优势反应的趋势。唤醒:身心处于激活状态。唤醒指在刺激作用下通过脑干的网状结构提高大脑皮层的兴奋性,同时加强肌肉的紧张状态。社会唤醒效应:他人在场→唤醒→增强优势反应→促进简单行为/妨碍复杂行为。 2.拥挤现象:众多他人在场。他人的影响效应会随着人数的增加而递增;人群对个体的积极或消极反应都会有增强作用;拥挤会增强唤醒状态。 3.他人在场引起唤醒的原因。①评价顾忌:观察者在场使我们焦虑的原因在于我们想知道别人怎么评价我们。②分心:因他人在场/刺激出现,导致注意力在他人/任务之间的分配冲突,使认知系统负荷过重,引发唤醒(大脑皮层兴奋、肌肉紧张状态)。③纯粹在场。 三、社会懈怠。 1.人多未必力量大。个体一旦受到他人观察,个体的评价顾忌就会增加,这样社会助长作用就发生了;个体一旦消失在人群中,个体的评价顾忌就会减少,社会懈怠就发生了。策略:使个体成绩可识别化。 2.日常生活中的社会懈怠。集体主义文化背景下较常见,但是表现形式没有个人

主义文化背景那么强烈。反社会懈怠的情况:当赋予群体挑战性的任务目标、当群体成员因为成功而获得奖励、当他们有一种把自己的队伍看做“团队”的信念时,社会懈怠程度就会减弱,保持小规模的群体也可以。 四、去个体化:群体中的个体失去自我感 1.群体失控:法不责众。社会助长表明群体能引发人们的唤醒状态,社会懈怠表明社会群体会分散责任,一旦唤醒和责任分散结合到一起,常规的约束就会变小,后果可能令人震惊。群体规模:群体规模越大,不仅引发唤醒状态,还使成员身份模糊化(“匿名感”),个体评价降低,人们注意力集中在情境上,把行为归责为情境。匿名性:由群体、昏暗灯光、戴墨镜、互联网等使知觉到的匿名性增强、去个体化,因而使人更愿意欺骗、自私自利、粗暴言行等邪恶的冲动;匿名性使人们自我的意识减弱,群体意识增强,更容易对情境线索作出回应,无论线索是积极的还是消极的。唤起和分心活动:较小的唤起状态或者分散注意力的事件可能会成为更放肆行为的前奏。 2.弱化自我察觉。自我察觉是去个体化的对立面,自我察觉的人也不太可能做出欺骗行为。“保持自己的独特个性,小心去个体化” 五、群体极化:群体对我们观点的强化。 1.“风险转移”的案例。群体讨论通常可以强化其成员最初的意向。 2.群体对我们观点的强化。①很多研究验证了群体极化现象;②生活中人们往往和观点相似的人进行交往,进而强化原有态度,在学校群体极化、社区群体极化、互联网群体极化、恐怖组织群体极化等例子中体现出来; 3.对极化的解释。①信息影响,基于接受了事实的证据而产生的影响。听到他人观点、积极参与讨论都会导致态度转变(极化);在中心路径说服中,人们看待

第五章人际沟通与人际关系 1、什么是人际沟通?什么是无意沟通和个人内沟通? 人际沟通一般指人与人之间的信息交流过程。人际沟通是人与人之间发生相互联系的最主要的形式。 大多数情况下,沟通都是有一定目的的。此为有意沟通。但是,有时人们事实上在与别人进行着信息交流,而人们并没有意识到沟通的发生。这种情况下,沟通是无意沟通。 2、什么是“犯错误效应”?其基本内容是什么? 即白璧微瑕要比洁白无瑕的人更令人喜爱。小小的错误会使有才能的人吸引力更增加一层。后来心理学家称这一现象为“犯错误效应”。 犯错误效应直接受性别角色与自尊心的影响。在性别方面,男性更喜爱犯了错误的才能出众的男性。而女性则更喜欢能力出众而没有错误的人,对男女对象都是如此。在自尊心方面,中等水平自尊心的男性,更喜欢能力出众而有错误的人,而低自尊的男性则更偏爱没有错误的能力出众者。这种现象意味着,人们对喜爱对象的选择,会受到他自我价值保护心理的影响。中等自尊心的被试,自觉与才能出众者相去不远,而才能出众者有错误,会使双方的距离缩短。而对于低自尊者,能力出众者已是高高在上,反而是双方的距离更大一些,可以减少社会比较的压力。 3、什么是“罗密欧与朱丽叶效应”?怎样解释这种效应的原因? 对爱情展开科学研究的另一个重要发现,就是确认了如果出现干扰恋爱双方爱情关系的外在力量,恋爱的双方情感反而会加强,恋爱关系也因此更加牢固。心理学家德瑞斯考尔等人借名莎士比亚悲剧《罗密欧与朱丽叶》,称这种现象为“罗密欧与朱丽叶效应”。 按照认知不协调理论,如果选择是自愿的,人们会倾向于增加对所选择对象的喜欢程度。而当选择是强迫的时候,人们会降低对所选择对象的好感。因此,当强迫人们作出没偶中选择时,人们对这种选择会产生高度的心理抗拒,而这种心态会促使人们做出相反的选择,并实际上增加对自己所选择对象的喜欢。因此,当外在压力要求人们放弃自己选择的恋人时,由于心理抗拒的作用,人们反而更转向自己自由选择的恋人,并增加对于恋人的喜欢程度。 4、怎样理解人际交往的三个原则? (一)交互原则 1、人际交往的交互现象 日常生活中,人们有一个共同的倾向:希望别人能够承认自己的价值、支持自己、接纳自己、喜欢自己。由于这种寻求自我价值确立和情绪安全感的倾向,人们在社会交往中往往更注意自己的自我表现,注意吸引别人的注意,处处期待别人首先接纳自己、喜欢自己。 2、人机交互性的原则 人都有着保护自己心理平衡的稳定倾向,都要求自身同他人的关系保持某种适当性、合理性,并根据这种适当性、合理性使自己的行为及与别人的关系得到解释。 (二)功利原则 人际关系的交互原则所强调的,是人际交往行为倾向的相互对应。在日常生活中,人与人之间的交往更多的时候都不只需要倾向的相互一致还需要保持交换的对等。人是理性的动物,要求自己的一切行动都有符合心理逻辑的充足理由,。根据心理学家霍曼斯的社会交换理论,只有当一种关系对人们来说是值得的,人们的交往行为才会出现,人际关系才可能建立和维持。 按照人际关系的功力原则,人们在同别人交往时必须时时注意关系的保护。无论怎样的亲密的关系,我们都不能一味地只利用而不“投资”。否则,原来的亲密的、值得的关系,也会转化为不值得、疏远的关系,使人们面临人际关系的困难。 (三)自我价值保护原则

Chapetr1 Introducing Social Psychology 1#214 一.名词解释 1.social psychology: The scientific study of how people think about ,influence and relate to one another. 2.correlational research: The study of the naturally occurring relationships among variables. 3.Random sample :在研究总体中,每个人被抽到的概率是相同的 4.Independent variables :研究者主动操作,而引起因变量发生变化的因素或者条 件 二.填空题 1. Social psychology is the study of ( social thinking, social influence, social relations ) 2.social psychology is the scientific study of social thinking ,social influence and social relations 3. Survey procedure in which every person in the population being studied has an equal chance of inclusion called (随机取样/random sample) 4.Our instant intuitions shape our fears,_____,and ______. (impressions ; relationships) 5.Social psychology is一门研究我们周围情境的力量的科学,尤其关注我们是如何看待他人,如何影响他人的。 三.单项选择 1.Which of the following is not the scope of social psychology?(D) A. people’s thoughts B. people’s feelings C. people’s behaviors D. people’s present 2.Whether you prefer slim or voluptuous female beauty depends on when and where in the world you live. This phenomenon displays (C ) A. social behavior is biologically rooted. B. we construct our social reality. C. social influences shape our behavior

第三章社会化与自我概念的发展 一、社会化的概念 (一)社会化 社会化(socialization)通常指个体在社会影响下,通过社会知识的学习和社会经验的获得,形成一定社会所认可的心理一行为模式,成为合格社会成员的过程。 1.社会化的意义 个人要通过社会化而得以适应社会并获得发展的基点。社会则通过社会化而培养它的继承者,使得人类文化可以延续并在此基础上发展。 2.社会化的内部条件 人类素质(人类个体自身的学习潜力和人类存在独有的语言)客观地决定了人类独有的接受社会化的可能性。 3.社会化的本质 社会化的本质是社会经验的传递。人类社会特有的语言现象为这种传递提供了实现的条件。由于语言的存在,人类祖先的经验得以积累下来,并直接构成后人赖以社会化的最为重要的文化环境。 4.社会化过程的特征 (1)连续性。人生每一阶段的社会化,都是以前一阶段的社会化为基础的。前一阶段的社会化状况,会对后一阶段的社会化产生深远影响。 (2)无终点性。科技的发展,文化的碰撞不断引导着生活方式的变化,迫使人们不断适应社会新的变化,不断进行社会化。 (二)社会化的基本目标 1.语言社会化

语言社会化是社会化最为重要的一个目标。本质上人的社会化是从掌握语言开始的,其他一切社会化目标的实现,也是以语言社会化为前提的。掌握一种语言本身的过程就是社会化的过程,在某种意义上,在多大程度上掌握了一种社会的语言,也就在多大程度上获得了社会化。 2.社会角色的社会化 一个人一生中的社会角色在不断变化,不同的阶段社会化的任务也不同。社会化的一般结果是使人们适应特定社会的要求,获得特定社会角色的知识技能,并形成与特定社会角色相统一的自我概念。 (三)社会化与个性化 1.个性化的含义 个性化是指个体在特定社会条件的影响下,在实现社会化的同时形成个人心理—行为倾向独特性的过程。个人的独特性通过高度带有个人色彩的思维方式和行为方式以及稳定而特别的个人能力、气质和性格等特点得到显示。 2.个性化的过程 个人的个性化是与社会化同步进行的,社会化目标的实现过程也是个性化的过程。 (1)对于群体而言,社会对于一个特定群体有着相对一致的期望和对待,这使在同一个特定群体中的人们有着系统化的共同社会生活。因此人们可以发展起社会要求的、共同的、与社会期望一致的观念、情感、思维和行为方式,使社会的社会化目标得以实现。 (2)对于个体而言,除了与其群体中他人相对一致的共同生活外,还有着不同于他人的、独特的、难于被系统化的社会生活。 ①每一个具体的社会化执行者,除了按与社会文化相适应的要求、期望和对待作为被社会化者的个人之外,还按照自己独特的倾向与方式对待不同的个人,从而

一、单项选择题 1.社会心理学经验描述阶段的特点是在( a)的基础上,对人类的心理活动和行为方式进行客观的描述和分析。[2009年5月心理咨询师三级] A.观察 B.实验 C.思辨 D.归纳 2.F.奥尔波特认为社会心理学是研究个体的社会行为和( b)的学科。[2008年11月心理咨询师二级] A.社会心理 B.社会意识 C.社会知觉 D.社会情感 3.根据霍兰德的观点,社会心理学的形成期是在(c )。[2008年5月心理咨询师二级] A.社会哲学阶段 B.哲学思辨阶段C.经验描述阶段 D.实证分析阶段 4.社会心理学倾向于心理学的定义是B )。[2004年12月心理咨淘师三级] A.关于社会互动的研究,以群体生活的心理为基础 B.了解和解释个体的思想、感情和行为怎样受他人存在的影响而发生变化(倾向于心理学的定义)c.研究特定生活条件下个体心理活动发生、发展及其变化规律(介于社会学和心理学之间的定义) D.研究人与人之间的交互作用,以解释社会互动 5。奥尔波特认为社会心理学研究个体的思想感情和行为是怎样受他人影响而发生改变的,他人影响不包括( b )。[2004年6月心理咨询师三级] A.现实 B.宏观 c.想象 D.隐含 6.实验法与观察法相比,前者的外在效度是( a )。 A.高的 B.中等的 C.低的 D.与实验法相差不大的 7.每一问题都给出若干可能的答案,被调查者从中选择其认为恰当的一个(有时是多个)答案,这种方法称为(d )。 A.有结构式谈话法 B.结构问卷 C.访淡法 D.问卷法 8.关于社会心理学,以下说法不正确的是( d )。 A.社会心理学是一门边缘学科 B.美国心理学家F.H-奥尔波特(F.H.Allport)在《社会心理学》(1924)一书中指出,社会心理学是“研究个体的社会行为和社会意识的学科” C.心理学和社会学是社会心理学的两个主要学科母体 D.美国社会学家罗斯的著作《社会心理学导论》和英国心理学家麦独孤的著作《社会心理学》的出版标志着社会心理学作为一门独立学科的诞生 二、多项选择题 1.问卷法的主要特点是(AC)。[2005年11月心理咨询师三级] A.标准化程度高 B.成本低 C.收效快 D.可以直接收集数据 2.根据美国学者霍兰德的理论,社会心理学的发展划分为(BCD )。[2004年12月心理咨询师三级] A.逻辑分析时期 B.哲学思辨时期c.实证分析时期 D.经验描述时期 3.社会心理学的研究领域通常可以分为( ABD )。 A.社会认知 B.社会行为 c.群体心理D.民族心理学系 4.社会心理学研究的伦理原则有ABCD )。

Chapter6Conformity and Obedience 3#409名词解释 1、Conformity: 2、Obedience: 3、Autokinetic phenomenon 4、Informational influence 答案:1conformity:a change in behavior or belief as the result of real or imagined grop pressure. 2obedience:acting in accord with a direct order or command. 3aotokinetic phenomenon:the apparent movement of a sationary point of light in the dark. 4informational influence:conformaity occurring when people accept evidence about reality provided by other people. 填空题 1、()is acting in according with a direct order or commend. Answer:Obedience 2、()is conformity that involves both acting and believing in accord with social pressure. Answer:acceptance 3、()is conformity that involves publicly acting in accord with an implied or explicit request while privately disagreeing. Answer:compliance 4、()experiment refers to autokinetic phenomenon. Answer:Sherif’s studies of norm formation 5、()occurs when people accept evidence about reality provided by other people. Answer:informational influence. 单选题

第八章人际关系及其改善与测量 一、人际关系及其建立与发展 (一)人际关系的慨念与意义 1.人际关系的概念 人际关系是指人与人通过直接交往(包括沟通和其他各种形式的交流)过程发展起来的较为稳定的倾向性情感联系。人际关系在本质上是人与人之间直接交往所产生的情感的积淀,是人与人之间相对稳定的情感纽带。 2.人际关系的意义 人际关系系统是一个人的情感支持系统。人作为社会性的动物,其自身的意义是由其所存在的社会系统决定的。为此,人际关系对于个人的各个方面具有重要影响,直接成为个人心理健康、工作成功和生活幸福的重要背景条件。 人们在自己的整个生活结构中,总是将人际关系,特别是亲情置于重要地位。人际关系是人们快乐的重要来源。 (二)人际关系的状态 1.人际关系的状态 (1)动态:人与人之间的信息沟通和物品的交换。 (2)静态:在双方直接的语言沟通开始之前,彼此对于对方处于旁观者的立场,没有相互的情感卷入。 2.人际关系的相互作用过程 (1)人与人之间相互关联的状态从无关到关系密切,要经过一系列的变化过程,依次如下: ①彼此没有意识到对方存在,双方关系处于零接触状态;

②单向注意或双向注意,人与人之间的相互作用开始; ③交往双方开始直接谈话,产生直接接触。直接接触是双方情感关系发展的起始点; ④沟通不断深入和扩展,双方共同的心理领域也逐渐被发现,并伴随情感逐渐融合。 (2)按照情感融合的相对程度,可将人际关系分为以下三种: ①轻度卷入:共同心理领域较小,心理世界只有小部分重合,情感融合范围小; ②中度卷入:共同心理领域较大,心理世界有较大的重合,情感融合范围相应较大; ③深度卷入:共同心理领域大于相异心理领域,心理世界高度重合,情感融合的范围覆盖了大多数的生活内容。人们往往只同极少数人甚至不能与人达到这种人际关系深度。 应当注意的是,人与人心理世界完全重合的情况是不存在的。 (三)人际关系对行为的影响 人际关系会对人的行为产生各种不同的影响。影响的性质与大小,取决于一种人际关系自身的特点及其对于个人的意义。 1.长期与短期人际关系的不同作用 (1)长期人际关系的作用 长期人际关系通常都与重要的社会角色关系相联系,是人们长期社会角色关系伴随的人际情感关系。 长期人际关系与人们的社会角色关系是交织在一起的,涉及的都是人们生活中的重要他人。关系双方从社会角色上与情感上都有相互的依赖,因此关系性质