第30卷第11期2006年11月

高能物理与核物理

HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS

Vol.30,No.11

Nov.,2006 133Sm和149Yb的β缓发质子衰变*

徐树威1;1)谢元祥1李占奎1许甫荣2刘红亮2

1(中国科学院近代物理研究所兰州730000)

2(北京大学技术物理系北京100871)

摘要利用40Ca+96Ru融合蒸发反应产生了近质子滴线核133Sm,配合氦喷嘴带传输系统采用“质子-γ”符合方法观测了它们的β缓发质子衰变,其中包括半衰期、质子能谱、第二代子核低位态之间的γ跃迁,并估计出衰变到第二代子核不同低位态的分支比.通过统计理论拟合上述实验数据,指认了133Sm的自旋宇称的可能范围.并用Woods-Saxon Strutinsky方法计算了限制组态的133Sm的核势能面,通过对比发现133Sm的自旋宇称可能有两种成分:5/2+和1/2?.这一结果与2001年发表的133Sm(EC+β+)衰变的简单衰变纲图是相容的.此外用同一方法分析了2001年Eur.Phys.J.A12: 1—4中发表的有关149Yb的β缓发质子衰变实验数据,由此指认了149Yb的基态自旋宇称为1/2?.

关键词β缓发质子衰变核势能面自旋宇称

1977年前苏联Dubna实验室Bogdanov等人[1]曾发表过133Sm的β缓发质子(βp)衰变的实验数据,其半衰期为(3.2±0.4)s.他们仅仅通过统计理论计算拟合缓发质子能谱,建议133Sm的自旋宇称应为5/2+. 1985年美国LBL实验室的Wilmarth等人[2]利用在线同位素分离器研究和发表过133Sm的βp衰变的实验结果,133Sm的βp衰变的半衰期为(2.8±0.2)s.他们观测到了133Smβp衰变后所产生的能量为213keV的γ射线,这条γ射线对应于第二代子核132Nd的2+→0+的跃迁.Wilmarth等人指出:如果认为133Sm的自旋宇称为5/2+,那么根据统计模型计算布居到132Nd的4+的分支比为12%,但他们并没有观测到强度相当的132Nd的4+→2+的跃迁,即398keVγ射线.因此Wilmarth等人对Bogdanov等人的建议提出了质疑. 1993年Breitenbach等人[3]报道,观测到了属于133Sm (EC+β+)衰变的能量为369.6keV和156.8keV的γ射线,它们的半衰期为(3.7±0.7)s.2001年我们[4]建议了133Sm(EC+β+)衰变的简单衰变纲图.根据Galindo-Uribarri等人[5]报道的133Pm的能级纲图,我们建议的衰变纲图中的214.5keV+x,84.5keV+x和0.0+x的能级应修改为分别对应于7/2+,5/2+和3/2+.我们注意到,这些衰变γ射线分成了无相互联系的两组.一组包括有一条84.5keVγ射线,它对应于子核133Pm的5/2+至3/2+的γ跃迁,可以认为这条γ射线是来自母核133Sm的5/2+的衰变,其半衰期为(2.8±0.5)s;另一组包括369.6和156.8keV的γ射线,其半衰期测定为(3.4±0.5)s;这两组γ射线的半衰期也有些不同.

本工作旨在对133Sm的βp衰变实验进行进一步的研究.希望能够找到它的βp衰变和(EC+β+)衰变之间的关联,以便澄清前期文献中的相关结论.另外我们还对2001年本组[6]发表的有关149Yb的βp衰变实验数据进行了统计模型分析.

本实验是在中国科学院兰州重离子加速器国家实验室进行的.实验装置请见文献[7]的图1.由SFC加速器引出的40Ca12+重离子束先穿过1.89mg/cm2厚的Havar窗,进入充满一个大气压氦气的靶室,穿过氦气层和铝降能片,最后轰击富集的金属同位素靶96Ru.靶子的富集度好于85%,其厚度约为1.4mg/cm2.束流强度约为40pnA.133Sm是通过融合蒸发2pn反应道产生的.反应产物在靶室中慢化并附着在添加剂的大分子团上,经过氦喷嘴驱动喷射到放置于收集室的传送带上.然后快速带传输系统把附着在传送带上的放

2006–01–24收稿

*国家自然科学基金(10375078,10475002)资助

1)E-mail:xsw@https://www.doczj.com/doc/1d9277437.html,

1067—1070

1068高能物理与核物理(HEP&NP)第30卷

射性周期性地送到屏蔽好的低本底区,进行p-γ(X)-t 符合测量以便观测反应产物的β缓发质子衰变[7—9].传送带移动时间为0.16s.毛细管的长度6m.所用添加剂是PbCl2,其工作温度大约为430℃.两块全耗尽的570mm2×350μm的金硅面垒半导体探测器用来测量质子,它们被分别放置在传送带的两侧.每一块金硅面垒探测器背后又放有一台HpGe(GMX)型探测器测量γ(X)射线.测得的质子和γ(X)射线的能谱和时间谱分别用符合方式或单谱方式获取.

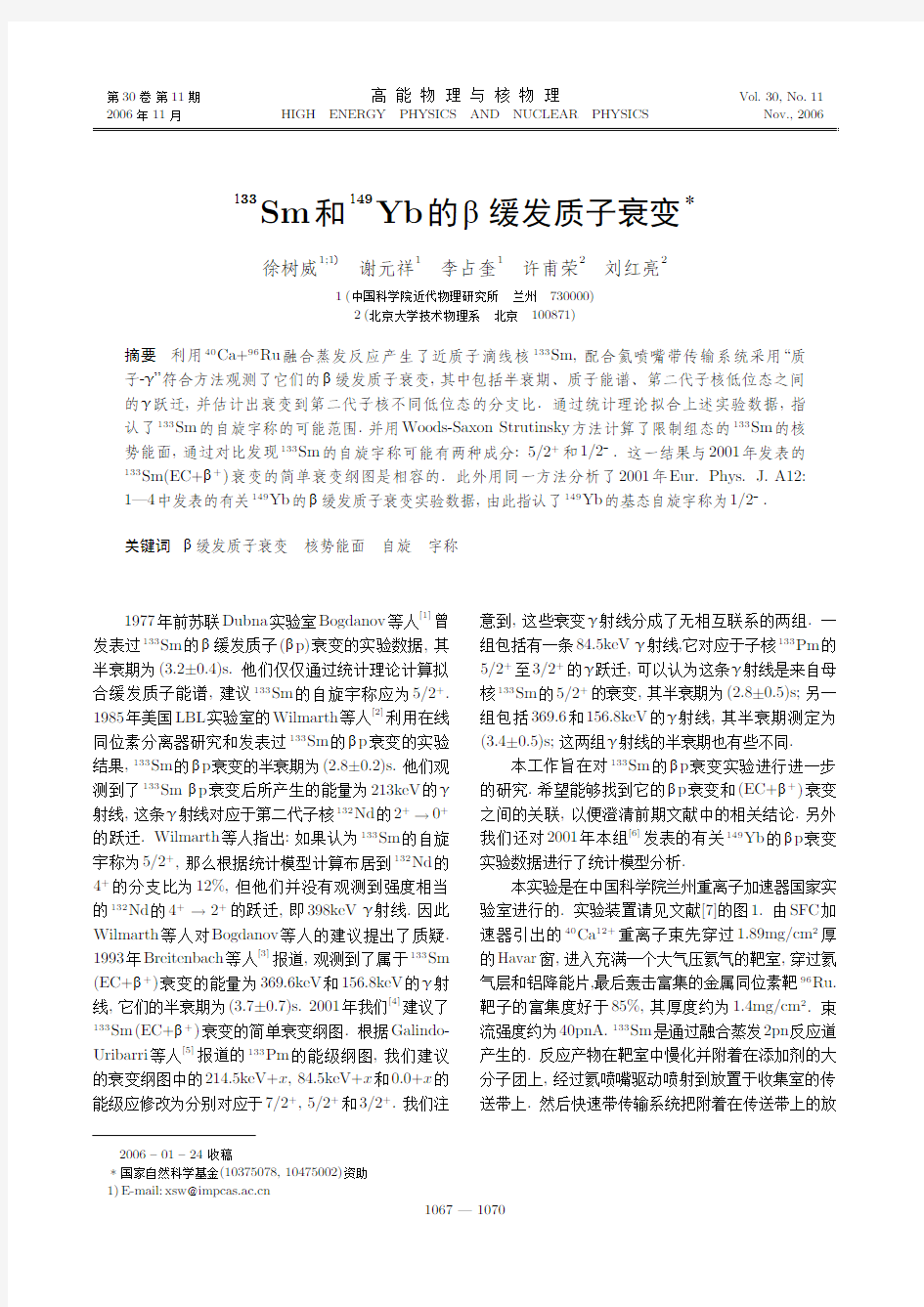

图1显示的是用2.5—6.0MeV的质子开门的属于反应产物的衰变γ(X)谱.除511keVγ射线和X射线外,在图1中所有的强γ射线所属的βp先驱核都被标记出来了.其中最强的213keV是由于133Sm的βp 衰变所产生的,它对应于孙子核132Nd的2+→0+跃迁[10].此外属于133Sm的βp衰变的还有398,611和824keV等3条γ射线.它们分别对应于第二代子核132Nd的4+→2+,2+

2

→2+和2+

2

→0+的跃迁[10]

.图1用2.5—6.0MeV的质子开门的反应产物的衰变γ(X)谱

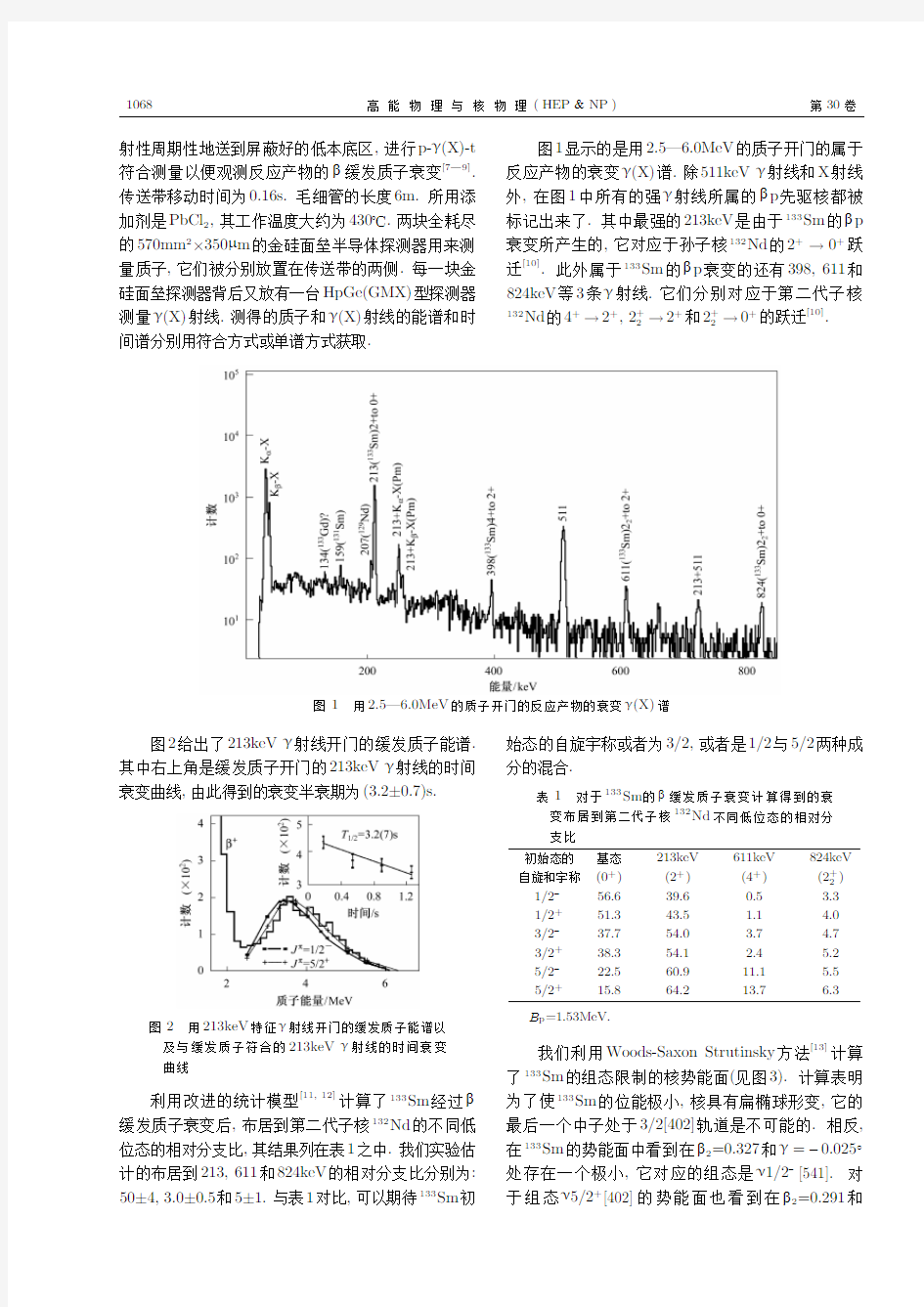

图2给出了213keVγ射线开门的缓发质子能谱.其中右上角是缓发质子开门的213keVγ射线的时间衰变曲线,由此得到的衰变半衰期为(3.2±

0.7)s.

图2用213keV特征γ射线开门的缓发质子能谱以及与缓发质子符合的213keVγ射线的时间衰变

曲线

利用改进的统计模型[11,12]计算了133Sm经过β缓发质子衰变后,布居到第二代子核132Nd的不同低位态的相对分支比,其结果列在表1之中.我们实验估计的布居到213,611和824keV的相对分支比分别为: 50±4,3.0±0.5和5±1.与表1对比,可以期待133Sm初始态的自旋宇称或者为3/2,或者是1/2与5/2两种成分的混合.

表1对于133Sm的β缓发质子衰变计算得到的衰

变布居到第二代子核132Nd不同低位态的相对分

支比

初始态的基态213keV611keV824keV 自旋和宇称(0+)(2+)(4+)(2+

2

) 1/2?56.639.60.5 3.3

1/2+51.343.5 1.1 4.0

3/2?37.754.0 3.7 4.7

3/2+38.354.1 2.4 5.2

5/2?22.560.911.1 5.5

5/2+15.864.213.7 6.3

B p=1.53MeV.

我们利用Woods-Saxon Strutinsky方法[13]计算了133Sm的组态限制的核势能面(见图3).计算表明为了使133Sm的位能极小,核具有扁椭球形变,它的最后一个中子处于3/2[402]轨道是不可能的.相反,在133Sm的势能面中看到在β2=0.327和γ=?0.025?处存在一个极小,它对应的组态是ν1/2?[541].对于组态ν5/2+[402]的势能面也看到在β2=0.291和

第11期徐树威等:133Sm和149Yb的β缓发质子衰变1069

γ=0.000?处存在一个极小.在能量上5/2+态的极小仅比1/2?态的极小高120keV.所以我们认为133Sm 的βp衰变的初始态有1/2?和5/2+的两种成分.其中1/2?态约占3/4,而5/2+态约占1/4.图2也显示初始态为1/2?或5/2+,由统计模型计算得到的缓发质子能谱都可以与实验能谱相符.再看2001年我们[4]建议的133Sm(EC+β+)衰变简单衰变纲图,一组包括有84.5keVγ射线是来自母核133Sm的5/2+的衰变,其半衰期为2.8s;另一组包括的369.6和156.8keV的γ射线可能解释为来自1/2?的衰变,其半衰期测定为3.4s.观测到的βp衰变导致的213keVγ射线衰变包含有上述两种成分,所以半衰期在两者之间,为3.2s.图4就是我们重新建议的133Sm的简单衰变纲图

.

图3计算得到的133Sm的核势能面

(a)和(b)分别对应自旋宇称为1/2?和5/2+

.

图4建议的133Sm(EC+β+)衰变的简单衰变纲图

2001年本组[6]曾发表了有关149Yb的βp衰变实验数据,本工作对这些数据进行了统计模型分析,用统计模型计算了149Yb经过β缓发质子衰变后,布居到第二代子核148Er的不同低位态的相对分支比.其结果列在表2之中.另一方面,我们实验估计的布居到第二代子核148Er的2+态(647keV)能级分支比是4+态(1524keV)能级[14]分支比的50倍以上.与表2对比, 149Yb初始态的自旋为1/2或3/2是比较合理的.

表2对于149Yb的β缓发质子衰变计算得到的衰

变布居到第二代子核148Er的不同低位态的相对

分支比

初始态的自旋和宇称基态(0+)647keV(2+)1524keV(4+) 1/2?83.016.80.2

1/2+77.722.10.2

3/2?70.029.30.7

3/2+70.728.80.5

5/2?55.342.2 2.4

5/2+49.847.2 3.0

B p=?0.32MeV.

我们利用Woods-Saxon Strutinsky方法计算了149Yb的组态限制的核势能面,其结果是143Dy的基态自旋和宇称为1/2?,对应的组态是ν1/2?[521],其四极形变β2=0.166,γ=60?(如图5所示

).

图5计算得到的149Yb

的核势能面

图6用647keV特征γ射线开门的缓发质子能谱与统计模型拟合曲线

1070高能物理与核物理(HEP&NP)第30卷

此外我们假定149Yb的初始态为1/2?,用统计模型计算得到的缓发质子能谱与实验结果也符合得好(见图6).所以我们最终建议149Yb的基态自旋宇称为1/2?.

参考文献(References)

1Bogdanov D D,Demyanov A V,Karnaukhov V A et al.

Nucl.Phys.,1977,A276:229—236

2Wilmarth P A,Nitschke J M,Lemmertz P K et al.Z.Phys., 1985,A321:179—180

3Breitenbach J,Braga R,Wood J L et al.Inst.of Physics Conf.Series,1993,132:575—578

4XU Shu-Wei,XIE Yuan-Xiang,WANG Xu-Dong et al.Eur.

Phys.J.,2001,A11:277—278;Eur.Phys.J.,2001,A12: 375(Erratum)

5Galindo-Uribarri A,Ward D,Andrews H R et al.Phys.

Rev.,1996,C54:1057—1069

6XU Shu-Wei,LI Zhan-Kui,XIE Yuan-Xiang et al.Eur.

Phys.J.,2001,A12:1—4

7XU Shu-Wei,LI Zhan-Kui,XIE Yuan-Xiang et al.Phys.

Rev.,2005,C71:054318

8XU Shu-Wei,XIE Yuan-Xiang,LI Zhan-Kui et al.Phys.

Rev.,1999,C60:061302(R)

9XU Shu-Wei,XIE Yuan-Xiang,LI Zhan-Kui et al.Z.Phys., 1996,A356:227—229

10Khazov Yu,Rodinov A A,Sakharov S et al.Nucl.Data Sheets,2005,104:497—790

11Hornshoj P,Wilsky K,Hansen P G et al.Nucl.Phys.,1972, A187:609—623

12Hardy J C.Phys.Lett.,1982,B109:242—246

13Nazarewicz W,Dudek J,Bengtsson R et al.Nucl.Phys., 1985,A435:397—447

14Bhat M R.Nucl.Data Sheets,2000,89:972—974

β-Delayed Proton Decays of133Sm and149Yb*

XU Shu-Wei1;1)XIE Yuan-Xiang1LI Zhan-Kui1XU Fu-Rong2LIU Hong-Liang2

1(Institute of Modern Physics,Chinese Academy of Sciences,Lanzhou730000,China)

2(Department of Technical Physics,Peking University,Beijing100871,China)

Abstract133Sm was produced via fusion evaporation in the reaction40Ca+96Ru.Itsβ-delayed proton decay was studied by means of“p-γ”coincidence in combination with a He-jet tape transport system,including half-lives,proton energy spectra,γ-transitions following the proton emissions,and the branching ratios to the low-lying states in the grand-daughter nuclei.The possible spins and parities of133Sm were extracted by?tting the experimental data with a statistical model calculation.The con?guration-constrained nuclear potential energy surfaces of133Sm were calculated by using the Woods-Saxon Strutinsky https://www.doczj.com/doc/1d9277437.html,paring the experimental and calculated results,the spins and parities of133Sm were assigned to be5/2+and1/2?,which is reconciled with our published simple(EC+β+)decay scheme of133Sm in2001.In addition,our experimental data on the beta-delayed proton decay of149Yb reported in Eur. Phys.J.,2001,A12:1—4was also analyzed by using the same method.The spin and parity of149Yb was assigned to be1/2?.

Key wordsβ-delayed proton decay,nuclear potential energy surface,spin,parity

Received24January2006

*Supported by National Natural Science Foundation of China(10375078,10475002)

1)E-mail:xsw@https://www.doczj.com/doc/1d9277437.html,

高三物理核衰变和核反 应方程 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

核衰变和核反应方程 ★新课标要求 (一)知识与技能 1、知道放射现象的实质是原子核的衰变 2、知道两种衰变的基本性质,并掌握原子核的衰变规律 3、理解半衰期的概念 (二)过程与方法 1、能够熟练运用核衰变的规律写出核的衰变方程式 2、能够利用半衰期来进行简单计算(课后自学) (三)情感、态度与价值观 通过传说的引入,对学生进行科学精神与唯物史观的教育,不断的设疑培养学生对科学孜孜不倦的追求,从而引领学生进入一个美妙的微观世界。 ★教学重点 原子核的衰变规律及半衰期 ★教学难点 半衰期描述的对象 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课

教师:同学们有没有听说过点石成金的传说,或者将一种物质变成另一种物质。 学生讨论非常活跃,孙悟空,八仙,神仙;魔术,街头骗局。 点评:通过这样新颖的课题引入,给学生创设情景,能充分调动学生的积极性,挑起学生对未知知识的热情。 教师:刚才同学们讲的都很好,但都是假的。孙悟空,八仙,神仙:人物不存在。魔术,街头骗局:就是假的。 学生顿时安静,同时也心存疑惑:当然是假的,难道还有真的不成? 点评:对于学生来讲要使其相信科学技术反对迷信,同时也要提高警惕小心上当受骗,提高学生自我保护意识。更加吊起了学生学习新知识的胃口,为新课教学的顺利进行奠定了基础。 教师:那有没有真的(科学的)能将一种物质变成另一种物质呢? 学生愕然。 点评:进一步吊起了学生学习新知识的胃口。 教师:有(大声,肯定地回答) 学生惊讶,议论纷纷。 点评:再一次吊起了学生学习新知识的胃口。 通过这样四次吊胃口,新课的成功将是必然。 教师:这就是我们今天要学习的放射性元素的衰变。 点评:及时推出课题。 (二)进行新课 1.原子核的衰变

第四章原子核 第二节原子核衰变及半衰期 ●学习目标 1、知道放射现象的实质是原子核的衰变 2.知道三种射线的本质,以及如何利用磁场区分它们。 3、知道两种衰变的基本性质,并掌握原子核的衰变规律 4、理解半衰期的概念 ●重点和难点 重点:原子核的衰变规律及半衰期 难点:半衰期描述的对象 课前导学 一、天然放射性的发现 ①物质发射射线的的性质称为放射性。元素这种自发的放出射线的现象叫做天然放射现象,具有放射性的元素称为放射性元素。 ②放射性不是少数几种元素才有的,研究发现,原子序数大于83的所有元素,都能自发的放出射线,原子序数小于83的元素,有的也具有放射性 二、放射线中的三剑客 在射线经过的空间施加磁场,射线会分成三束,其中有两束发生了不同的偏转,说明这两束_____________,另一束不偏转,说明_____________。这三种射线叫_____________、_____________、_____________。 三、原子核的衰变 1.定义:原子核自发地放出某种粒子而转变成的变化称为原子核的衰变.可分为、,并伴随着γ射线放出. 2.分类: (1)α衰变:铀238发生α衰变的方程为:,每发生一次α衰变,核电荷数减小2,质量数减少4.α衰变的实质是某元素的原子核同时放出由两个和两个组成的粒子(即氦核). (2)β衰变:钍234发生β衰变的方程为:,每发生一次β衰变,核电荷数增加1,质量数不变.β衰变的实质是元素的原子核内的一个变成时放射出一个(核内

110 011n H e -→+). (3)γ射线是伴随 衰变或 衰变同时产生的、γ射线不改变原子核的电荷数和质量数.其实质是放射性原子核在发生α衰变或β衰变时,产生的某些新核由于具有过多的能量(核处于激发态)而辐射出 . 3.规律:原子核发生衰变时,衰变前后的 和 都守恒. 注意:元素的放射性与元素存在的状态无关,放射性表明原子核是有内部结构的. 四、半衰期 1.定义:放射性元素的原子核有 发生衰变所需的时间叫做原子核的半衰期. 2.意义:反映了核衰变过程的统计快慢程度. 3.特征:半衰期由 的因素决定,跟原子所处的 或 状态无关. 新 知 探 究 一、 放射线中的三剑客 导学释疑:再一次指导学生阅读课本内容,通过小组合作学习,讨论探究以下问题,实现兵教兵。 射线到底是什么?(小组合作讨论) 把放射源放入由铅做成的容器中,射线只能从容器的小孔射出,成为细细的一束。在射线经过的空间施加磁场,发现射线如图所示:(投影)思考与讨论: ①我们通过什么办法来研究射线的性质? ②你观察到了什么现象?为什么会有这样的现象? ③如果α射线,β射线都是带电粒子流的话,根据图判断,他们分别带什么电荷。 学生分组讨论,回答问题。 ①在射线经过的空间施加磁场 ②射线分成三束,射线在磁场中发生偏转,是受到力的作用。这个力是洛伦 兹力,说明其中的两束射线是带电粒子。 ③根据左手定则,可以判断α射线是正电荷,β射线是负电荷。 合作探究:(教师精讲) 如果不用磁场判断,还可以用什么方法判断三种射线的带电性质? 带电粒子在电场中要受电场力作用,可以加一偏转电场,也能判断三种射线的带电性质, 再次阅读课本内容,填写下列表格。

α、β衰变规律的比较 1、α衰变、β衰变规律对照表 衰变类型α衰变β衰变 衰变方程 衰变的实质 某元素的原子核同时放出由 两个质子和两个中子组成的 氦核 是元素的原子核内的一个中 子变成质子时放射出一个电 子 特点 每发生一次α衰变,新元素与 原元素相比较,核电荷数减小 2,质量数减少4 每发生一次β衰变,新元素与 原元素相比较,核电荷数增加 1,质量数不变 衰变规律电荷数守恒、质量数守恒 2、α衰变、β衰变次数确定的方法 (1)基本依据:核反应中的电荷数守恒、质量数守恒。 (2)方法:设放射性元素X经过m次α衰变和n次β衰变后,变成稳定的新元素Y,则表示该核反应的方程为,根据电荷数守恒、质量数守恒可列出方程 由以上式子可解得因而可以确定α衰变、β衰变次数,实质上是可以归结为求解一个二元一次方程组。 3、典型例题 例1. (钍)经过一系列α和β衰变,变成(铅),下列说法正确的是() A. 铅核比钍核少8个质子 B. 铅核比钍核少16个中子 C. 共经过4次α衰变和6次β衰变 D. 共经过6次α衰变和4次β衰变 解析:由原子核符号的意义,很容易判定AB正确。至于各种衰变的次数,由于β衰变不会引起质量数的减少,故可先根据质量数的减少确定α衰变的次数为 (次) 再结合核电荷数的变化情况和衰变规律来判β衰变的次数y应满足 所以(次),即D正确。答案ABD。

例2. 铀()经过α、β衰变形成稳定的铅(),问在这一变化过程中,共转变为质子的中子数是() A. 6 B. 14 C. 22 D. 32 解析:衰变为,需经过8次α衰变和6次β衰变,每经过一次β衰变就会有一个中子转变为质子,同时放出一个电子,所以共有6个中子转化为质子。答案A。 例 3. 如图所示,两个相切的圆表示一个静止原子核发生某种核变化后,产生的两种运动粒子在匀强磁场中的运动轨迹,可能的是() A. 原子核发生了α衰变 B. 原子核发生了β衰变 C. 原子核放出了一个正电子 D. 原子核放出了一个中子 解析:两个相切的圆表示在相切点处是静止的原子核发生了衰变,无外力作用,动量守恒,说明原子核发生衰变后,新核与放出的粒子速度方向相反,若是它们带相同性质的电荷,则它们所受的洛伦兹力方向相反,则轨道应是外切圆,若它们所带电荷性质不同,则它们的轨道应是内切圆。图示的轨迹说明放出了正电荷,所以可能是α衰变或放出了一个正电子,故AC正确。 本题仅仅只是判断衰变的种类,而没有判断轨迹是属于哪种粒子的。处于静止状态时的原子核发生的衰变,它们的动量大小相等,而新核的电量一般远大于粒子(α、β)的电量, 又在同一磁场中,由洛伦兹力提供向心力,其运动的半径,此式的分子是相等的, 分母中电量大的半径小,电量小的半径大。所以,一般情况下,半径小的是新核的轨迹,半径大的是粒子(α、β或正电子)的轨迹。 (素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

实验四 核衰变的统计规律与放射性测定的实验数据处理 学生: 学号:同组: 一、实验目的 1. 验证核衰变所服从的统计规律 2. 熟悉放射性测量误差的表示方法 3. 了解测量时间对准确度的影响 4. 学会根据准确度的要求选择测量时间 二 、实验原理 实验证明,在对长寿命放射性物质活度进行多次重复测量时,即使周围条件相同,每次测量的结果仍不相同。然而,每次结果都围绕某一平均值上下涨落,并且,这种涨落是服从一定的统计规律的。假如在时间间隔t 内核衰变的平均数为n ,则在某一特定的时间间隔t 内,核衰变为n 的出现机率P(n)服从统计规律的泊松分布: ()()! n n n P n e n -= (2-4-1) 图一表示n =的泊松分布曲线。泊松分布在平均数n 较小的情况下比较适用;如果值相当大,计算起来十分复杂,实际应用对泊松分布利用斯蒂令近似公式: !2n n n n n e π-≈?? (2-4-2) 化为高斯分布,得: 2()2()2n n n P n e n π--= (2-4-3) 高斯分布说明,与平均值的偏差()n n -对于n 而言具有对称性,而绝对值大的偏差出现的几率小。 放射性衰变并不是均匀地进行,所以在相同的时间间隔内作重复的测量时测量的放射性粒子数并不严格保持一致,而是在某平均值附近起伏。通常把平均值n 看作是测量结果的几率值,并用它来表示放射性活度,而把起伏带来的误差叫做测量的统计误差,习惯用标准误差n ±来表描述。实验室都将一次测量的结果当作平均值,并作类似的处理而计为N N ±。 图 1泊松分布曲线 图 2 高斯分布曲线

计数的相对标准误差为: = (2-4-4) 它能说明测量的准确度。当N 大时,相对标准误差小,而准确度高。反之,则相对标准误差大,而准确度低。为了得到足够计数N 来保证准确度,就需要延长测量时间t 或增加相同测量的次数m 。根据计算可知,从时间t 内测的结果中算出的计数率的标准误差为: t ± == (2-4-5) 计数率的相对标准误差E 用下式表示: E == (2-4-6) 若实验重复进行m 次,则平均计数率的标准误差等于: (2-4-7) 考虑本底后,标准误差为: σ== (2-4-8) N c 为t c 时间内源加本底的计数,n b 为t b 时间内本底的计数,n c 为源加本底的计数率,n b 为本底的计数率。 放射性测量的相对标准误差: 12()c b c b c b n n t t E n n +=±- (2-4-9) 过长测量时间并不有利,因此可合理地分配测定源加本底和本底计数的时间,可利用下列关系式: c b t t = (2-4-10) 究竟需要选择多长的测量时间,要根据对测量准确度的要求而定,即: c a t = (2-4-11) 式中a c b n n n =-为放射源的计数率 当本底与放射率的计数率之比小于给定的准确度(b a n E n <)的情况下,上式可近似写为:

核反应核能质能方程 一、知识点梳理 1、核反应 在核物理学中,原子核在其它粒子的轰击下产生新原子核的过程,称为核反应.典型的原子核人工转变: 14 7N+4 2 He 17 8 O+1 1 H 质子1 1 H的发现方程卢瑟福 9 4Be+4 2 He 12 6 C+1 n 中子1 n的发现方程查德威克 2、核能 (1)核反应中放出的能量称为核能 (2)质量亏损:原子核的质量小于组成它的核子质量之和.质量亏损.(3)质能方程:质能关系为E=mc2 原子核的结合能ΔE=Δmc2 3、裂变 把重核分裂成质量较小的核,释放出的核能的反应,叫裂变 典型的裂变反应是: 235 92U+1 n90 38 Sr+136 54 Xe+101 n 4.轻核的聚变 把轻核结合成质量较大的核,释放出的核能的反应叫轻核的聚变.聚变反应释放能量较多,典型的轻核聚变为: 2 1H+3 1 H4 2 He+1 n 5.链式反应 一个重核吸收一个中子后发生裂变时,分裂成两个中等质量核,同时释放若干个中子,如果这些中子再引起其它重核的裂变,就可以使这种裂变反应不断的进行下去,这种反应叫重核裂变的链式反应 二、典型例题 例1.雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的电子中微子(v。)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖.他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶.电子中微子可以将一个氯核转变为一个氢核,其核反应方程式为 νe+37 17Cl→37 18 Ar十 0 -1 e 已知37 17Cl核的质量为36.95658 u,37 18 Ar核的质量为36.95691 u, 0 -1 e的质量为0.00055 u,1 u 质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为

高中物理α、β衰变规律的比较 学法指导 山东 王昭娟 1 2、α衰变、β衰变次数确定的方法 (1)基本依据:核反应中的电荷数守恒、质量数守恒。 (2)方法:设放射性元素X 经过m 次α衰变和n 次β衰变后,变成稳定的新元素Y , 则表示该核反应的方程为e n He m Y X 0 142A Z A Z -''++→,根据电荷数守恒、质量数守恒可列出方程n m 2Z Z ,m 4A A -+'=+'= 由以上式子可解得.Z Z 2 A A n ,4A A m -'+' -='-= 因而可以确定α衰变、β衰变次数,实质上是可以归结为求解一个二元一次方程组。 3、典型例题 例1. Th 232 90(钍)经过一系列α 和β衰变,变成Pb 208 82(铅) ,下列说法正确的是( ) A. 铅核比钍核少8个质子 B. 铅核比钍核少16个中子 C. 共经过4次α衰变和6次β衰变 D. 共经过6次α衰变和4次β衰变 解析:由原子核符号的意义,很容易判定AB 正确。至于各种衰变的次数,由于β衰变不会引起质量数的减少,故可先根据质量数的减少确定α衰变的次数为64 208 232x =-=(次) 再结合核电荷数的变化情况和衰变规律来判β衰变的次数y 应满足,88290y x 2=-=-所以48x 2y =-=(次),即D 正确。答案ABD 。 例2. 铀(U 23892)经过α、β衰变形成稳定的铅(Pb 20682) ,问在这一变化过程中,共转变为质子的中子数是( ) A. 6 B. 14 C. 22 D. 32 解析:U 23892衰变为Pb 206 82,需经过8次α衰变和6次β衰变,每经过一次β衰变就会有一个中子转变为质子,同时放出一个电子,所以共有6个中子转化为质子。答案A 。 例3. 如图所示,两个相切的圆表示一个静止原子核发生某种核变化后,产生的两种运动

第一章放射性及其衰变规律 Radioactivity and discipline of disintegrating 学时:io学时 基本内容: ①基本概念:半衰期、衰变常数、放射性核素、放射性、照射量率 ②基础知识:a衰变、B衰变、丫衰变、铀系衰变特点、钍系衰变特点、锕铀系衰变特点、单个放射性核素的衰变规、掌握两个放射性核素的衰变规律及其应用、放射性活度与比活度 的单位、放射性辐射剂量单位、放射性测量的标准源和标准模型。 重点、难点:a衰变、丫衰变、铀系的衰变、单个放射性核素的衰变规律的推导、两个 放射性核素的衰变规律、放射性的测量单位及标准源。 教学思路:先介绍原子核的结构与原子核衰变的有关知识,然后重点讲解三种常见的衰 变类型和三大放射性系列以及放射性的标准源和标准模型。其中,衰变类型和三大放射性系 列等部分详细讲解。 主要参考书: ①程业勋、王南萍等编著,《核辐射场与放射性勘查》,地质出版社,2005. ②吴慧山主编《核技术勘查》,原子能出版社,1998. 复习思考题: 1、1g 238U在一秒钟内放出1.24 104个a粒子,计算238U得半衰期。 2、在一个密封玻璃瓶内,装入1g镭。放置一个氡的半衰期,瓶内积累多少氡? 3、氡衰变成RaA,现有10毫居里(mCi)氡密封于容器中,经过50h后,氡和RaA各有多少,以活度(Bq)表示。 4、为什么3射线能量是连续谱? 5、什么是放射性系平衡?什么是放射性动平衡? 2 22 2 2 2 6、Rn的半衰期是3.825d,试求Rn的衰变常数?每1mg在每秒内放出多少a粒子?合多少贝可? 7、从镭源中收集氦,假定Ra与各子体达到放射性平衡,而Ra的活度为 10 3.7 10 Bq ,试计算一年内产生多少氦?

α衰变β衰变 氦核子 (1)基本依据:核反应中的电荷数守恒、质量数守恒。 (2)方法:设放射性元素X经过m次α衰变和n次β衰变后,变成稳定的新元素Y,则表示该核反应的方程为,根据电荷数守恒、质量数守恒可列出方程 由以上式子可解得因而可以确定α衰变、β衰变次数, 实质上是可以归结为求解一个二元一次方程组。 3、典型例题 例1. (钍)经过一系列α和β衰变,变成(铅),下列说法正确的是() D. 共经过6次α衰变和4次β衰变 解析:由原子核符号的意义,很容易判定AB正确。至于各种衰变的次数,由于β衰变 不会引起质量数的减少,故可先根据质量数的减少确定α衰变的次数为 (次) 再结合核电荷数的变化情况和衰变规律来判β衰变的次数y应满足 所以(次),即D正确。答案ABD。

例2. 铀()经过α、β衰变形成稳定的铅(),问在这一变化过程中,共转变为质子的中子数是() A. 6 B. 14 C. 22 D. 32 解析:衰变为,需经过8次α衰变和6次β衰变,每经过一次β衰变就会有一个中子转变为质子,同时放出一个电子,所以共有6个中子转化为质子。答案A。 例 3. 如图所示,两个相切的圆表示一个静止原子核发生某种核变化后,产生的两种运动粒子在匀强磁场中的运动轨迹,可能的是() A. 原子核发生了α衰变 B. 原子核发生了β衰变 C. 原子核放出了一个正电子 D. 原子核放出了一个中子 解析:两个相切的圆表示在相切点处是静止的原子核发生了衰变,无外力作用,动量守恒,说明原子核发生衰变后,新核与放出的粒子速度方向相反,若是它们带相同性质的电荷,则它们所受的洛伦兹力方向相反,则轨道应是外切圆,若它们所带电荷性质不同,则它们的轨道应是内切圆。图示的轨迹说明放出了正电荷,所以可能是α衰变或放出了一个正电子,故AC正确。 本题仅仅只是判断衰变的种类,而没有判断轨迹是属于哪种粒子的。处于静止状态时的原子核发生的衰变,它们的动量大小相等,而新核的电量一般远大于粒子(α、β)的电量, 又在同一磁场中,由洛伦兹力提供向心力,其运动的半径,此式的分子是相等的, 分母中电量大的半径小,电量小的半径大。所以,一般情况下,半径小的是新核的轨迹,半径大的是粒子(α、β或正电子)的轨迹。

常用放射性核素核数据表 核素半衰期衰变类型及其分支 比(%)主要粒子能量与强度 keV(%) 主要光子能量与强度 keV(%) 3H 12.33a β-(100)18.5866(100) 14C 5730a β- (100)156.467(100) 18F 109.77m EC(3.27) β +(96.73) 633.5 (96.73) 511(193.46) 22Na 2.6019a EC(10.1) β +(89.9) 545.4 (89.84) 1820.0(0.056) 511(179.79) 1274.53(99.944) 32P 14.262d β-(100)1710.3(100.0) 46 Sc 83.79d β-(100)356.6(99.9964) 1477.2(0.0036) 889.277(99.984) 545(99.987) 54Mn 312.11d EC(100) β +(3x10-7) 355.1(3x10-7) 834.848(99.98)55Fe 2.73a EC(100) XKβ:6.49(3.29) XKα1:5.89875(16.28) XKα2:5.88765(8.24) 57Co 271.74d EC(100) 14.491 (9.16) 122.06065(85.6) 136.4736(10.68) 692 (0.16) 60Co 5.271a β-(100)317.87(99.925) 664.81(0.011) 1491.11(0.057) 1173.228(99.25) 1332.492(99.9826) 63Ni 100.1a β-(100)66.945(100.0) 65 Zn 244.26d EC(98.5) β+(1.5) 328.8(1.403) 511(2.81) 1115.46(50.6) 85Kr 10.71a β-(100)173.4(0.434) 687.4(99.563) 513.997(0.434) 88Y 106.6d EC(99.8) β+(0.2) 764 (~0.2) 511 (0.42) 898.036 (93.9) 836.52 (99.32) 734.0 (0.71) XK(0.014-0.016)(60.7) 90Sr 28.79a β-(100)546(100.0) 1 99Mo 65.94h β- 436.6(16.4) 848.1(1.14) 1214.5(82.4) 140.511(89.6) 181.068(6.01) 739.5(12.12) 777.92(4.26) 99Tc m 6.01h 1T(100) 140.511(89.06) 142.63(0.0187) 103Pd 16.991d EC(100) 39.748(0.0683) 357.45(0.0221) XKα1:20.216(41.93) 109Cd 461.4d EC(100) 88.0336(3.7) XL:2.98(11.2) XKβ:24.9(17.8) XKα1:22.1629(55.16) XKα2:21.9903(29.13) 111In 2.8047d EC(100) 171.28(90.2) 245.4(94.0) 125I 59.400d EC(100) 35.4922(6.68) xL:3.77(15.5) xkβ:31.0(25.9) xkα1:27.4723(74.5) xkα2:27.2017(39.9) 129I 1.57 x 107a β-(100) 154(100.0) 39.578(7.51) xkα2:29.458(19.9) 131I 8.02070d β-(100) 247.9(2.12) 80.185(2.62)

9 核反应方程的分类与计算 从不同的角度对核反应方程进行分类时,一般的分类方法有三种。 9。.1从转变方式的角度分类可分为衰变反应与人工核反应 放射性元素的原子核在自发地放出α、β或γ射线的同时,转变为其他元素原子核的过程叫做衰变,而用人工的方式强制进行的核反应则称为人工核反应。 原子核的人工转变和天然衰变都是一种核素转变为另一种核素,但天然衰变大多数发生于原子序数大于84的放射性元素,衰变过程中放射性元素的原子核数量按指数规律递减,存在着半衰期,且一切衰变反应都是放能反应;而原子核的人工转变则是以极快的速度进行的撞击,存在着放能反应和吸能反应两种类型。 α衰变:例如226 222 488862Ra Rn He →+,该反应中的质量亏损 ()226.0254222.0175 4.00260.0053m u u u ?=-+=,对应释放的核能4.94MeV ,相当 于137.910J -?,其中α粒子的占衰变能的98%,反冲核 的动能只占只占衰变能的2%。半衰期不同放射性元素放出的α粒子的动能并不相同,一般来说,半衰期较长的α衰变放出 的α粒子的动能较小,例如235 92U (半衰期4.5×109年)放射的α粒子能量约为4.2MeV(其 速度71.410/m s ?),而212 84Po (半衰期7310s -?)放射的α粒子约为 8.78M 的V (其速度 约为72.110/m s ?),两者的大小均比一般资料上所说的10 c 小。 β衰变又称为-β衰变,例如6060027261Co Ni e -→+,它是从原子核中自发地放出一个电 子的核转变,其通式一般可写成011 A A Z Z X Y e ?+-→++(即110011n H e ?-→++)的形式,相当于核内的一个中子转变为质子;+β衰变:例如:3030015141P Si e →+,其通式一般可写 成01 1A A Z Z X Y e ?-→++(即110101H n e ?→++)的形式,相当于核内一个质子转变为中子,然而由于质子质量小于中子质量,因此在自由状态下质子是不能自发地转变为中子的,但是当质子束缚于原子核内部时却不存在这种转变的可能。另外还有一种β衰变叫“EC 衰变”, 这种衰变通常发生于核内中子数过少的原子核,“EC 衰变”是核内的一个质子俘获一个核外 电子并发射出一个中微子的过程,相当于101110H n ?-+→+,经过一次“EC 衰变”的原子 核质量数不变而原子序数减小了1。 γ衰变有两种模型:①经过α衰变或β衰变后生成的处于激发态原子核要通过放出γ光

4.2 核衰变与核反应方程 每课一练(粤教版选修3-5) 基础达标 1.原子核X 经β衰变(一次)变成原子核Y,原子核Y 再经一次α衰变变成原子核Z ,则下列说法中不正确的是( ) A.核X 的中子数减核Z 的中子数等于2 B.核X 的质子数减核Z 的质子数等于5 C.核Z 的质子数比核X 的质子数少1 D.原子核X 的中性原子的电子数比原子核Y 的中性原子的电子数少1 解析:根据衰变规律,发生一次α衰变减少两个质子和两个中子,发生一次β衰变减少了一个中子而增加一个质子.中性原子的电子数等于质子数. 答案:C 2.放射性元素放出的射线,在电场中分成A 、B 、C 三束,如图4-2-2所示,其中( ) 图4-2-2 A.C 为氦核组成的粒子流 B.B 为比X 射线波长更长的光子流 C.B 为比X 射线波长更短的光子流 D.A 为高速电子组成的电子流 解析:从三束粒子在电场中可以看出,A 为α粒子,B 为γ光子,C 为电子.γ光子的波长比X 射线还短. 答案:C 3.近几年来,原子物理学家在超重元素的探测方面取得了重大进展,1996年,科学家在研究两个重离子结合成超重元素的反应时,发现生成的超重元素的核X A Z 经过6次α衰变后的产物是Fm 253 100,由此判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是( ) A.124、259 B.124、265 C.112、265 D.112、277 答案:D

4.一放射源放射出某种或多种射线,当用一张薄纸放在放射源的前面时,强度减为原来的 3 1 ,而当用1 cm 厚的铝片放在放射源前时,射线的强度减小到几乎为零.由此可知,该放射源所射出的( ) A.仅是α射线 B.仅是β射线 C.是α射线和β射线 D.是α射线和γ射线 解析:三种射线中,γ射线贯穿本领最强,能穿透几厘米厚的铅板,本题中用1 cm 厚的铝片即能挡住射线,说明射线中不含γ射线,用薄纸便可挡住部分射线,说明射线中含有贯穿本领较小的α射线,同时有大部分射线穿过薄纸,说明含有β射线. 答案:C 5.某原子核X A Z 吸收一个中子后,放出一个电子,分裂为两个α粒子.由此可知( ) A.A=7,Z=3 B.A=7,Z=4 C.A=8,Z=3 D.A=8,Z=4 解析:其核反应方程为X A Z +He e n 4 201102+?→? -.由质量数守恒知Z=2×4-1=7,由电荷数守恒知Z=2×2-1=3,故A 项正确. 答案:A 6.(2006上海高考,14)1919年卢瑟福通过如图4-2-3所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现_____________.图中A 为放射源发出的_____________粒子,B 为 _____________ 气 . 完 成 该实验的下列核反应方程 _____________+_____________O 17 8?→? + _____________. 图4-2-3 解析:卢瑟福利用此装置第一次完成了原子核的人工转变,并发现了质子,放射源发出α 粒子,B 为氮气,核反应方程为N 147+He 42O 178?→?+H 1 1.

α、β衰变规律的比较 山东 王昭娟 1、α衰变、β衰变规律对照表 衰变类型 α衰变 β衰变 衰变方程 衰变的实质 某元素的原子核同时放出由两个质子和两个中子组成的氦核 是元素的原子核内的一个中子变成质子时放射出一个电子 特点 每发生一次α衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数减小2,质量数减少4 每发生一次β衰变,新元素与原元素相比较,核电荷数增加1,质量数不变 衰变规律 电荷数守恒、质量数守恒 2、α衰变、β衰变次数确定的方法 (1)基本依据:核反应中的电荷数守恒、质量数守恒。 (2)方法:设放射性元素X 经过m 次α衰变和n 次β衰变后,变成稳定的新元素Y ,则表示该核反应的方程为,根据电荷数守恒、质量数守恒可列出 方程 由以上式子可解得 因而可以确定α衰变、β衰变次数, 实质上是可以归结为求解一个二元一次方程组。 3、典型例题 例1. (钍)经过一系列α和β衰变,变成 (铅),下列说法正确的是( ) A. 铅核比钍核少8个质子 B. 铅核比钍核少16个中子 C. 共经过4次α衰变和6次β衰变 D. 共经过6次α衰变和4次β衰变 解析:由原子核符号的意义,很容易判定AB 正确。至于各种衰变的次数,由于β衰变 不会引起质量数的减少,故可先根据质量数的减少确定α衰变的次数为(次) 再结合核电荷数的变化情况和衰变规律来判β衰变的次数y 应满足 所以 (次),即D 正确。答案ABD 。

例 2. 铀()经过α、β衰变形成稳定的铅(),问在这一变化过程中,共转变为质子的中子数是() A. 6 B. 14 C. 22 D. 32 解析:衰变为,需经过8次α衰变和6次β衰变,每经过一次β衰变就会有一个中子转变为质子,同时放出一个电子,所以共有6个中子转化为质子。答案A。 例 3. 如图所示,两个相切的圆表示一个静止原子核发生某种核变化后,产生的两种运动粒子在匀强磁场中的运动轨迹,可能的是() A. 原子核发生了α衰变 B. 原子核发生了β衰变 C. 原子核放出了一个正电子 D. 原子核放出了一个中子 解析:两个相切的圆表示在相切点处是静止的原子核发生了衰变,无外力作用,动量守恒,说明原子核发生衰变后,新核与放出的粒子速度方向相反,若是它们带相同性质的电荷,则它们所受的洛伦兹力方向相反,则轨道应是外切圆,若它们所带电荷性质不同,则它们的轨道应是内切圆。图示的轨迹说明放出了正电荷,所以可能是α衰变或放出了一个正电子,故AC正确。 本题仅仅只是判断衰变的种类,而没有判断轨迹是属于哪种粒子的。处于静止状态时的原子核发生的衰变,它们的动量大小相等,而新核的电量一般远大于粒子(α、β)的电量, 又在同一磁场中,由洛伦兹力提供向心力,其运动的半径,此式的分子是相等的, 分母中电量大的半径小,电量小的半径大。所以,一般情况下,半径小的是新核的轨迹,半径大的是粒子(α、β或正电子)的轨迹。

★新课标要求 (一)知识与技能 1、知道放射现象的实质是原子核的衰变 2、知道两种衰变的基本性质,并掌握原子核的衰变规律 3、理解半衰期的概念 (二)过程与方法 1、能够熟练运用核衰变的规律写出核的衰变方程式 2、能够利用半衰期来进行简单计算(课后自学) (三)情感、态度与价值观通过传说的引入,对学生进行科学精神与唯物史观的教育,不断的设疑培养学生对科学孜孜不倦的追求,从而引领学生进入一个美妙的微观世界。 ★教学重点 原子核的衰变规律及半衰期 ★教学难点 半衰期描述的对象 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1课时 ★教学过程 (一)引入新课教师:同学们有没有听说过点石成金的传说,或者将一种物质变成另一种物质。学生讨论非常活跃,孙悟空,八仙,神仙;魔术,街头骗局。 点评:通过这样新颖的课题引入,给学生创设情景,能充分调动学生的积极性,挑起学生对未知知识的热情。 教师:刚才同学们讲的都很好,但都是假的。孙悟空,八仙,神仙:人物不存在。魔术,街头骗局:就是假的。 学生顿时安静,同时也心存疑惑:当然是假的,难道还有真的不成?点评:对于学生来讲要使其相信科学技术反对迷信,同时也要提高警惕小心上当受骗,提高学生自我保护意识。更加吊起了学生学习新知识的胃口,为新课教学的顺利进行奠定了基础。 教师:那有没有真的(科学的)能将一种物质变成另一种物质呢? 学生愕然。 点评:进一步吊起了学生学习新知识的胃口。教师:有(大声,肯定地回答)学生惊讶,议论纷纷。 点评:再一次吊起了学生学习新知识的胃口。 通过这样四次吊胃口,新课的成功将是必然。 教师:这就是我们今天要学习的放射性元素的衰变。 点评:及时推出课题。 (二)进行新课 1.原子核的衰变 教师:原子核放出a或卩粒子,由于核电荷数变了,它在周期表中的位置就变了,变成另一种原子核。我们把这种变化称为原子核的衰变。 学生豁然开朗:科学、真实的将一种物质变成另一种物质,原来就是原子核的衰变。点评:及时给出问题的答案,学生并不会索然无味,相反会对原子核的衰变这一新知识产生浓厚的兴趣。

衰变中的动量守恒 原子和原子核的知识在新课程改革中被安排在选修3-5模块当中,这部分内容虽要求不高,难度不大,但由于其能紧密联系生产、生活和现代科研的实际,因而也是高考选做题部分命题的热点问题之一。这部分考题常以科学研究中的具体事例为背景,选取其中高中能讨论的一些局部问题进行考查,有时还在题中给出一些新的知识、信息、成为信息题。其中以原子核的衰变过程为知识背景,可将粒子的运动,粒子能量和粒子动量等知识融合一体,实现考查学生综合能力的目的。如在2008年江苏首届新高考的物理卷中第28题就考查了学生对动量守恒条件的掌握情况。因而,我们很有必要将此类问题做点归类和分析,以便同学们掌握和灵活运用。 一.粒子的能量和动量 在近代物理领域,牛顿运动定律等一些经典物理的规律将不再适用,而动量守恒定律、核能的转化和守恒定律仍可适用,且包括这两个守恒定律在内的一些守恒规律成为近代物理研究中的重要理论依据。只是各种守恒定律的应用对象由经典物理中的低速宏观物体变成了微观粒子,因此关于能量和动量的观念,与在宏观低速领域中相比应有所拓展。在应用能量 守恒时,涉及的能量除动能、电势能外,还有与质量对应的总能量mc 2,如果是光子,则是由 频率决定的能量 νh E = 。在应用动量守恒定律时,要注意除了实物粒子有动量mv 外,光子也有动量λh p =,光子在与其他粒子相互作用时,其行为与实物粒子类似。 【例题1】在X 射线管中,由阴极发射的电子被加速后打到阳极,回产生包括X 光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能。已知阴极与阳极之间的电势差U 普朗克常数h 、电子电量e 和光速c ,则可知该X 射线管发出X 光的( ) (A) 最短波长为eUh c (B) 最长波长为eU c h (C) 最小频率为h eU (D) 最大频率为h eU 二.衰变中三个要点 1.三种射线和两种衰变 在放射性原子核发生衰变的过程会伴随有α、β、γ三种射线发出。这三种射线的本质、射线名称 实质粒子 带电量 运行速率 电离作用 穿透本领 α 氦核 +2e 0.1c 强 弱 β 电子 -e 0.9c 较强 较弱 γ 光子 不带电 c 弱 强 虽然射线有三种,但衰变形式却只有两种,α衰变和β衰变,没有γ衰变。γ射线是伴随与α衰变和β衰变中产生的一种能量,它是高频率的电磁波。 2.β粒子的来源 原子核是由带正电的质子和不带电的中子所组成,它的内部并不存在带负电的电子,那么,在β衰变为什么会产生带负电的电子呢? 对于放射性原子核,其内部的质子和中子是可以相互转化的。如:一个中子可转化为一个质子,同时还将产生一个电子(核反应方程为e H n 0 11110-+→)。实际上,β衰变的过程就是原子核内的中子在向质子转化中产生的负电子从原子核中分裂出来的过程。 3.衰变过程中的核子数变化特点

α、β、γ衰变的规律总结 万阳 2008011762工物 83 α 衰变 β 衰变 γ 跃迁 不稳定核自发地放 原子核从激发态通 核电荷 Z 发生改变,而核子 过发射 γ 光子或其 出 α 粒子,并转变 定义 数不变的自发衰变过程,称 它过程跃迁到较低 成另一种原子核的 为 β 衰变; 能态,称为 γ跃迁或 现象,成为 α 衰变; γ 衰变; 发射的粒 子的能量 4~9Mev 范围 反应式 Z A X A Z 4 2Y+ ; 发生的条 M X (Z,A)>M Y (Z-2,A- 件(能量) 4)+M α(2,4) 所采用的 穿透库仑势垒; 物理模型 α,β或 A γ的能量 E 0 与衰变能 T A 4 ; 的关系 最大能量在几十 kev~Mev Kev~Mev : Z A X Z A 1Y e , : Z A X Z A 1Y e , Z A X Z A X ; EC : Z A X e i Z A 1Y e ; β - : M X (Z,A)>M Y (Z+1,A)or (Z,A)> (Z+1,A) β +: M(Z,A)>M (Z-1,A)+2m or 原子核处于激发态; X Y e (Z,A)> (Z-1,A)+2m e c 2 EC : X Y i /c 2 M(Z,A)>M (Z-1,A)+ ε or (Z,A)> (Z-1,A)+ ε i ; 费米理论 单质子模型; γ 光子的动能近似 T β =E βmax ≈ E 0 等于衰变能: E γ =E 0-T R ≈ E 0 衰变能,原子序数 用费米积分表示衰变常数, 在其它条件不变的 情况下: 对于偶偶核: m 5e c 4 g 2 M if 2 λ 随着衰变能的增 大而增大, 影响衰变 1/2 常数大小 lnA BE 0 的因素有 (其中 A ,B 为常 哪些? 数,与原子序数有 关) 衰变能对 一般而言,衰变能 2 3 7 f (Z , E 0 ) 表明 λ 与跃迁类型(轻子带走的角动量),以及衰变能,原子序数都有一定关系,其中 λ ~E 05 萨金特定律: β 衰变的半衰 随着 γ 带走角动量的增加(即跃迁 级次)而减小, 电多级辐射, 磁电 多级辐射对应的衰变 常数也不同 其他条件一定的情

核衰变和核反应方程 ★新课标要求 (一)知识与技能 1、知道放射现象的实质是原子核的衰变 2、知道两种衰变的基本性质,并掌握原子核的衰变规律 3、理解半衰期的概念 (二)过程与方法 1、能够熟练运用核衰变的规律写出核的衰变方程式 2、能够利用半衰期来进行简单计算(课后自学) (三)情感、态度与价值观 通过传说的引入,对学生进行科学精神与唯物史观的教育,不断的设疑培养学生对科学孜孜不倦的追求,从而引领学生进入一个美妙的微观世界。 ★教学重点 原子核的衰变规律及半衰期 ★教学难点 半衰期描述的对象 ★教学方法 教师启发、引导,学生讨论、交流。 ★教学用具: 投影片,多媒体辅助教学设备 ★课时安排 1 课时 ★教学过程 (一)引入新课 教师:同学们有没有听说过点石成金的传说,或者将一种物质变成另一种物质。 学生讨论非常活跃,孙悟空,八仙,神仙;魔术,街头骗局。 点评:通过这样新颖的课题引入,给学生创设情景,能充分调动学生的积极性,挑起学生对未知知识的热情。 教师:刚才同学们讲的都很好,但都是假的。孙悟空,八仙,神仙:人物不存在。魔术,街头骗局:就是假的。 学生顿时安静,同时也心存疑惑:当然是假的,难道还有真的不成? 点评:对于学生来讲要使其相信科学技术反对迷信,同时也要提高警惕小心上当受骗,提高学生自我保护意识。更加吊起了学生学习新知识的胃口,为新课教学的顺利进行奠定了基础。 教师:那有没有真的(科学的)能将一种物质变成另一种物质呢? 学生愕然。 点评:进一步吊起了学生学习新知识的胃口。 教师:有(大声,肯定地回答) 学生惊讶,议论纷纷。 点评:再一次吊起了学生学习新知识的胃口。 通过这样四次吊胃口,新课的成功将是必然。 教师:这就是我们今天要学习的放射性元素的衰变。 点评:及时推出课题。

第二节核衰变与核反应方程 一、教学目标 1.在物理知识方面要求. (1)了解天然放射现象,知道天然放射现象的实质是核的衰变. (2)知道三种射线的特性,了解如何判断三种射线所带电性. (3)知道α衰变和β衰变. (4)了解半衰期的概念. 2.掌握α衰变和β衰变的规律,引导学生运用质量数守恒和电荷数守恒的规律 正确地写出核反应方程式. 3.使学生了解天然放射现象说明原子核还有进一步的结构,它打开了人们认识原子核内部世界的大门,揭开了原子核物理的新篇章. 二、重点、难点分析 1.重点是使学生了解天然放射现象和它的实质,知道天然放射现象中放射出三种射线的特性. 2.正确了解半衰期的概念是本节的难点. 三、教具 1.分析判断三种射线带电性的实验. 2.列表总结三种射性的特性. 投影幻灯、投影片. 四、主要教学过程 (一)引入新课 复习提问: 1.上章原子结构中,主要知识有哪些? 2.卢瑟福的原子核式结构模型的内容是什么? 从原子结构的学习我们已明确原子不是不可再分的,它是由原子核和电子组成的. 通过卢瑟福的α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型. 学习玻尔原子理论,我们知道了原子处于一系列可能的能量状态. 而原子核是否可以再分,其内部结构如何是本章要学习的问题.在20世纪头10年卢瑟福提出原子核式模型时,人们很快意识到19世纪末科学家们发现的天然放射现象已经为人们打开了认识原子核内部世界的大门. (二)教学过程设计 一原子核的衰变 1.天然放射现象. 1895年发现X射线后,法国科学家贝克勒耳在研究X射线与可见光的联系时,将硫酸铀钾晶体与照相底片放在一起,他惊奇的发现:未经阳光照射的铀盐也能使底片感光.后来他又做了一系列有关实验,1896年贝克勒耳宣布,铀和含铀的矿物能发出某种看不见的射线,这种射线可以穿透黑纸使照相底片感光. 物质发射这种射线的性质,叫做放射性.具有放射性的元素,叫做放射性元素.

附录四 常用放射性核素表 原子序数及 元素名称 核素 符号 半衰期 衰变类型 括号 内为每100次衰 变中发生的次数 主要带电粒子及其能量 (MeV) 括号内为平均 100次衰变中发射的次数 主要γ线能量(MeV) 括号内为平均100次 衰变中发射的次数 1 氢 Hydtogn 3 H 12.33 a β— (100) β— :0.0186(100) 6 碳 Carbon ll C 20.38 min β+(>99),EC β+ :0.9608(>99) β+湮没辐射(>99) 14 C 5730 a β— (100) β— : 0.155(100) 7 氮 Nitrogen 13 N 9.96 min β+(100) β+:1.190(100) β+湮没辐射(100) 8 氧 oxygen 15 O 122 s β+(>99),EC β+:1.723(>99) β+湮没辐射(>99) 9 氟 Fluorine 18F 109.8 min β+(96.9),EC β+:0.635(96.9) β+湮没辐射(96.9) 11 钠 Sotliun 22 Na 2.602 a β+(90.26),EC β+:0.546(90.2) β+湮没辐射(90.26) 1.275(99.94) 1.369(100) 2.754(100) 24Na 15.02 h β—(100) β—:1.389(~100) 12 镁 Magnesium 28 Mg 21.0 h β—(100) β—:0.459(100) 0.0306(95) 0.942(36) 1.342(54) 15 磷 Phosphorus 32P 14.28 d β—(100) β—:l.711(100) 33P 25.3 d β—(100) β—:0.249(100) 16 硫 Sulfur 35S 87.4 d β— (98.1) β— :0.167(100) 少量β+湮没辐射及 S-kX 17 氯 Chlorine 36 Cl 3.00×10 5 a β—(98.1) β— :0.709(98.1) 1.642(31.l ) 2.168(42) 38 Cl 37.3 min EC ,β+ β— (100) β— :l.11(31.3) 4.913(57.6) 19 钾 Potassium 40 K 1.28×109 a β-(89.3), β—:1.325(89.3) 2.168(99.8) 1.461(10.7) 42K 12.36 h EC ,β + 1.525(18.8) 43 K 22.3 h β— (100) β—:l.97(18.3) 3.56(81.2) β— :0.825(87) 0.373(86) 0.618(80) 20 钙 Calcium 45Ca 165 d β— (100) β—:0.258(100) 47 Ca 1.536 d β— (100) β—:0.684(83.9) 1.981(16.l ) 1.297(77) 49 Ca 8.72 min β—(100) β—:1.95(88) 3.084(92) 23 钒 Vanadium 48 V 15.98 d β+ (49.6) EC (50.4) β + :0.698(49.6) β+湮没辐射(49.6) 0.984(100) 1.312(97.5) Ti-kX0.0045(9.49) 24 铬 Chromium 51 Cr 20.70 d EC (100) Aug.e :0.0044(56.1), 0.0049(12.4) 0.320(10.2) V-kX0.0049(19.71)