中国农业发展的空间格局

简小鹰

(中国农业大学人文与发展学院)

摘要:我国农业发展水平在空间上呈现出较明显的区域性梯度分布格局,表现在:1)宏观上,东部、西部和中部的发展速度不均衡,呈现东部快于中部,中部又快于西部的现象;2)中观上,以城市为中心,同一区域不同地区的农业发展水平和农业生产结构随距城市的距离不同而变化;3)微观上,农业发展的水平呈现随地理海拔高度的降低而提高的趋势。本文对我国农业发展的空间格局形成的过程及原因进行了初步的分析。

关键词:农业发展 空间格局

改革开放之前,我国农业发展速度极为缓慢。由于片面过分强调农村集体经济的作用和所谓“一大二公”的原则,致使广大农村的发展基本上停留并保持在一个较低的水平上,各地的发展水平差异不大,即空间上呈现一种平面的分布格局。因此,在改革开放初期,各地农村的农业发展处在相对同一的起步线上。这种状况对于我们了解中国农业近二十年的发展过程,探索这期间农业发展的规律和机制,提供了良好的素材。

我国农村的改革开放,首先意味着广大农村获得了根据自身的特点,选择不同农业发展战略的自主权,从而有了因地制宜、因时制宜不断发展的机会;其次,改革开放使农业生产逐步由传统农业向现代农业转变成为可能,并为与农业现代化要求相适应的农业专业化、社会化和商品化的实现,在技术上、物质上、资金上及政策上提供了各种保证;第三,改革开放导致人们对农业发展观念上的一系列改变。由于各地地理区位的不同、农业资源秉赋上的差异,因而出现各地农业发展在速度上较大的悬殊,而这种悬殊的不断积累,二十年后的今天,我们可以从空间上看到我国农业发展水平的不均衡立体分布状态及某些较明显的规律。本文将从我国农业发展在空间上的分布格局这个角度,从宏观、中观及微观三个层次,探索我国农业发展的相关机制,这对于进一步深化我国农村的改革,促进我国农业的长足发展,尤其对于加快那些落后地区的农业发展,将提供有益的启示。

1.我国农业发展总体水平呈现东部高于中部、中部高于西部的区域性梯度分布格局

每年的农业年鉴所提供的统计数据都清晰地显示出东部沿海省(市)、中部内陆省份和西部边疆省(自治区)之间农业发展水平的差异。无论是农业的总产量、总产值,还是农业的单产、劳动生产率、土地生产率等,其趋势是基本一致的;不仅如此,而且与农业相关的物质、资金等的投入水平以及社会化服务水平等方面的差距亦是十分显著的,即东部》西部》中部。这种区域间的梯度差异正

好和其海拔平均高度的差异相反,因此常给人以某种误导,使人过分强调农业区位的重要性。固然,涉及到不同地区农业发展水平,我们不可否认生态环境条件等自然因素对农业发展的作用,但从近二十年区域间差距的拉大这一事实中,我们至少还应该认识到以下几点。同自然条件的差异相比较,它们甚至起到某种决定性的作用。

1.1政策效应我国农村的全面改革开放基本上是由东向西逐步推进的,这样东部地区首先获得了有关政策上的优势,由此而形成了发展上的时间差,即东部地区开始发展的时间相对于其他地区要早一些,而中部又早于西部。有关农业政策在实践中真正有效的落实,在这三大区域间,大致各相差2—3年。由此可见,有关农业政策在西部地区实际上较东部滞后了5—6年。如果我们将这一因素在比较不同地区农业发展水平差异时予以充分考虑的话,我们可以发现这样一种规律,即西部地区与东部地区5—6年前的发展水平较为接近,而中部地区与东部地区以及西部地区,亦都存在2—3年的差异。

1.2农村人口素质显然政策的效应是巨大的,但政策的最终效应如何仍然取决于人。由于历史的原因,东部地区的教育程度普遍高于其他两个区域。许多研究均表明农民受教育的程度不同,既使同在一个地区,甚至同一个村庄,所呈现家庭经济状态的差异是十分显著的,由此我们不难理解地区间这种梯度差异形成的根本原因在于人的素质上的差异。因此,当中央有关农村和农业政策制定出来后,由于素质的差异,对于政策的理解和执行出现上述的时间差亦是很自然的,当然政策的某种倾斜也是以人口素质及地理条件为一定前提的。这样在我国农业的发展过程中,东部地区始终先行一步,并对我国农业发展的战略和途径从整体上进行探索和示范。从创新的角度来看,创新者往往可以取得较其他追随者更高的所谓“超额利润”。实践证明,创新者是那些群体中素质较高者,因为创新活动的最显著特点是利润与风险呈正相关。实际上,我国农业的发展始终同技术上、农业生产的组织形式上和农业运行机制上的一系列创新活动相关联的。

1.3 农村的城镇化和城镇(人口)密度农村的城镇化是我国农村发展中的一个明显的趋势,在人口逐步向城镇集中的过程中,乡镇企业得到相应的发展。一方面部分农村人口从农业部门中转移出来,适应了农业向一定规模化方向发展的需要,另一方面吸引了许多外地人口,使城镇规模进一步扩大。实际上,我国农业近期发展的实质是完成由传统的、封闭的、自给自足型的小农经济向现代的、开放的、以市场为导向的商品经济的根本转变。东部地区农村城镇化的发展速度显然快于其它两个区域,而人口密度的分布亦是东高西低,在客观上形成了农产品消费群体规模的不断扩大以及对农产品消费需求的不断变化,这在一定程度上成为引导和促进农业发展的一种巨大的动力。

从理论上来讲,农业发展取决于四种力的有机整合,即农业自身按一定规律发展的内力、农业技术进步的推力、农业生产社会环境(包括农业产前和产后等环节)的外部拉力和农业生产自然环境的变化对农业发展的压力。显然,农业在三个区域间所承受的四种力的大小以及四种力的组合是不同的,因而必然会产生不同的发展速度。从另一方面,我们亦可以进一步认识到农业发展与国民经济整体发展的相互作用、相互适应,相互促进同时又相互制约的不可分割的密切关系,以及农业和国民经济其它部门区域间同步协调发展的过程。

东部、中部和西部农业发展水平的差异不仅仅只是表现在数量上,严格来讲存在一种质量上的不同,呈现出各种农业生产形式,如生态农业、无机农业、有机农业、自然农业等由东向西的过渡。例如,当东部地区农业投入达到一定水平而出现多种生态问题时,人们对生态问题的关注,促使农业从无机农业向生态农业发展,在这种情况下,许多地区已经建立起有关生态农业的理论模式,并在实践中形成了一定的规模;而在中部地区,人们更多地仍在考虑加大农业投入的问题,这种思路带有明显的无机农业阶段的特征;在西部,由于受自然因素所限制,农业发展的重点仍然是如何促进传统(有机)农业向现代(无机)农业的根本转变,涉及到加大农业基础实施的建设和现代农业科技产品的应有等。从农业生产的目的来看,东部地区已经将农业生产的效率作为首要的追求目标,中部地区对农产品质量的追求以及西部地区仍在很大程度上停留在对农产品数量的追求上。显然,上述这些都反映出三个区域间农业发展水平处于不同的阶段,具有许多根本性的差异。

2.农业发展以城市为中心,并呈现出发展水平与距城市的距离呈负相关的特征

我国农业发展的空间不均衡性,除了表现在区域间外,其实更多地是同一区域内或地区内的差异。在西部地区,我们不难找到许多农业发展水平较高的典型村、乡,甚至一个县,其发展程度并不低于东部地区;而在东部也仍然存在一些地区,农业发展水平并不高于中部和西部的局部地区。因此,当我们从区域整体的角度进行比较时,往往会产生一种误解,因为即使是同一区域内,也仍然存在诸多非同质性的因素,这样我们需要在上述农业发展空间格局总体认识的基础上,根据具体情况进行校正。

当我们以城市为中心点划同心圆,并以此对我国农业发展在区域内的空间分布状态进行考察时,便会发现以下两点规律:

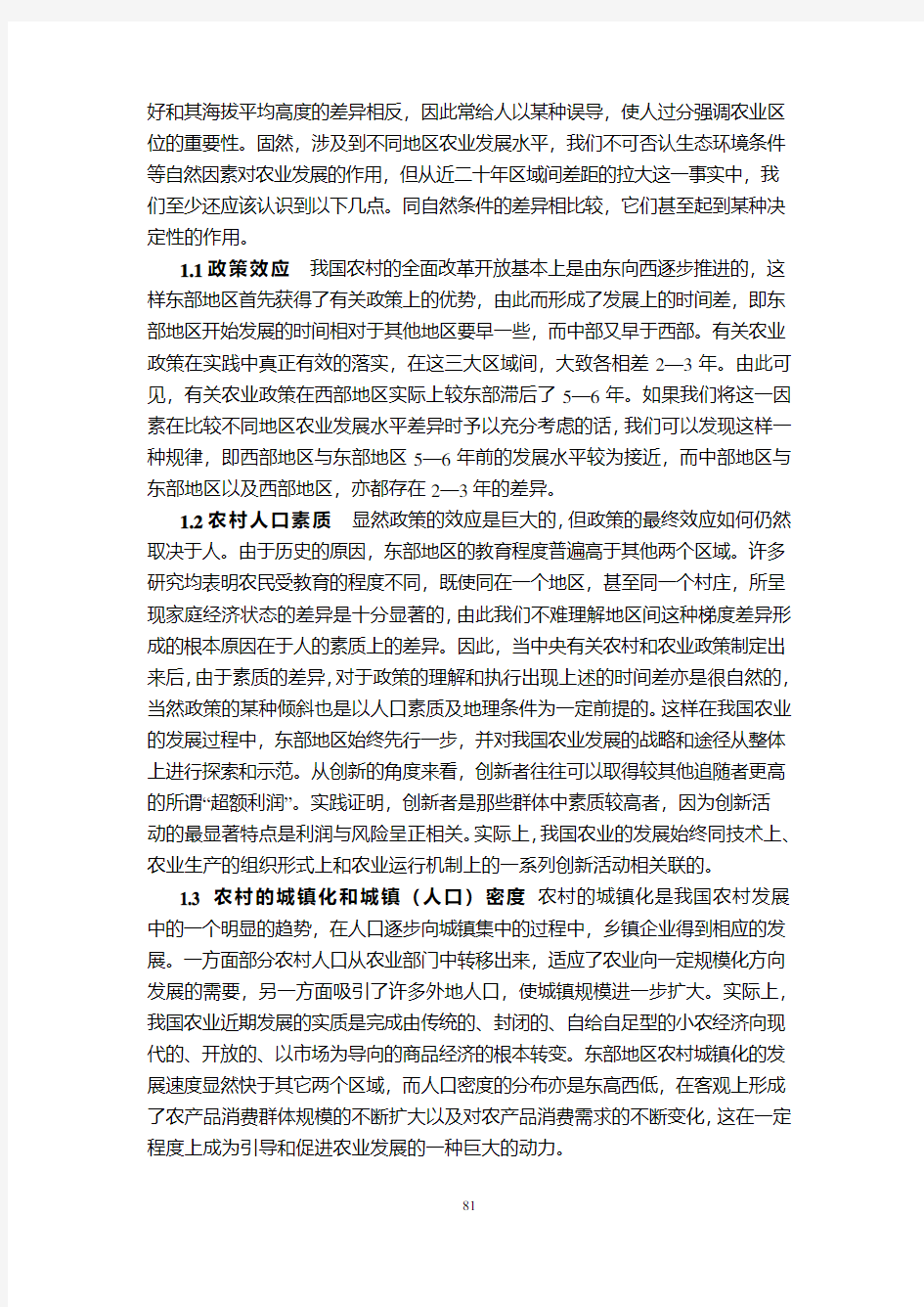

A城市:农产品消费中心

B近郊:蔬菜主要生产区—生态型农业

C远郊:畜牧主要生产区—无机型农业

D一般地区:粮食生产区—有机型农业

E边远地区:自给自足区—自然农业

图1 我国农业生产在区域内的空间分布格局

1)、一般来讲,城市郊区农业发展水平处于最高点,我们常称之为城郊型农业模式,而随距城市距离的增加,农业发展水平逐步下降。在许多远离城市的边远地区,农业尚处于以自给自足为主的传统(有机)农业阶段;在一些边缘地区,甚至是以“刀耕火种”或完全“靠天收”为特征的自然农业。据此,可将农业空间格局描述为:城市农产品消费中心城郊型生态农业远郊型无机农业一般地区有机(传统)农业边远(边缘)地区自然农业(见图1)。这种同心圆随城市的大小(大、中、小)、城市的地理位置(如:东部、中部、西部,南方、北方等)的不同而存在数量上和质量上的明显差异。

2)、在农业生产的结构上,亦存在以城市为中心的区域性特征,即离城市的距离不同而其生产的内容和形式亦不同,如蔬菜生产区多集中在靠近城市农产品消费者的城郊地带,畜牧生产区则与商品粮生产率较高的地区联系在一起,且农产品的商品率随距城市中心距离的加大而逐渐下降。这种差异显然取决于不同地区农业生产目标上的不同,即商品化生产与自给自足性生产的分别(见图1)。

上图所示的农业生产在空间上的分布格局与杜能100多年前所描述的农业区域性分工模式十分相似。显然,这种农业生产结构的空间格局首先与农产品的特性相关。不耐储藏的农产品(尤其是蔬菜)对交通状况的依赖性,决定了其接近城市的生产区位以及其在城市市场中的竞争优势;而现代畜牧生产在很大程度上是同粮食生产的商品化水平相关联的。

城市除了作为农产品消费中心的地位之外,它同时还是一个地区内的政治、经济、文化和技术的中心,因而自然会形成对周围地区一系列辐射和扩散效应,从而深刻地影响着周围农村地区农业的发展。距离城市愈近,愈容易占领城市的消费市场,更容易获得最先进的农业技术,更多地得到来自城市对农业的物质、资金、信息等方面的支持,其农业生产很自然会形成以城市市场(消费者)需求

为导向的商品化发展趋势。与之相反,远离城市的农村地区,交通的不便严重地限制了城乡间的交流;农产品商品率极低,甚至农业生产完全以满足自身消费为目的,使农业发展缺少应有的动力。由此可见,距离城市愈近,由于受利益原则的趋导,农业发展的速度必然比距离城市较远的地区更快。实际上,随着我国农村的不断开放,一个地区往往受周围多个城市的影响,形成一种多中心扩散的格局,这对于分析和理解不同地区农业发展水平的差异是极为有意义的。

3.农业发展按地理状态的空间格局

农业生产与自然环境的密切关系,决定了农业的发展不能脱离其所处的环境条件,自然条件的不同在一定程度上决定了农业发展水平的不同。人们在农业生产活动中的劳动手段(主要是劳动工具),是区别农业发展水平高低的重要特征之一。显然,考虑农业生产的自然地理因素,可以进行以下的区别:1)、平原型农业,人们可以较大规模地使用农业机械,因而可以实现较高的劳动生产率;2)、丘陵型农业,仅适于小型农业机械,农业生产仍以畜力为主;3)、山区型农业,由于农业机械的使用受到较大的限制,农业中只能依靠畜力,局部地区甚至仍以人力为主。因此,一般而言,农业发展水平呈现平原》丘陵》山区。这种空间格局与我们前面讨论的东、中、西三大区域的地理状况是一致的。

地理上的相对封闭状态,影响了农业资源,如物质、技术、信息等的流动,而实践证明这种流动性是农业发展中所不可缺少的重要因素。因此,平原农业实际上形成了较强的以市场为导向的商品性农业;丘陵型农业以自给自足为主要目标,提高农产品的商品率显然是这类地区农业发展的重点之一;而山区型农业,由于受地理、气候等自然因素的影响,大都处于贫困状态,农业生产尚处在只能解决温饱阶段,显然,这些地区的农业进一步发展必须在自然资源之外的其它资源,如社会资源、经济资源等上做文章。

4.农业发展空间格局的评价

农业发展在空间的分布格局显然是十分复杂的,但仍然是有规律可循的。根据上述分别从宏观(区域间)、中观(以城市为中心的区域内)及微观(自然地理)进行的讨论,我们可以得到如下的衡量农业发展水平的表达式:即:农业发展水平(AD)=K1?K2/D

式中:K1为城市规模与农业发展的相关表达式;

K2为海拔高度所表示的地理特征;

D为距城市的距离。

这一表达式表明某一地区农业发展相对水平的空间状态涉及到:

1)、农业发展水平与其周围的城市规模呈正相关。显然城市规模大小不同,

其对周围地区农业的影响程度亦不同,城市愈大,其扩散效应(对农产品的需求、技术、物质、资金、信息等的供应)亦愈大,反之则愈小。客观上可以将城市区分为以下几种类型:

l 500万人口以上的特大城市;

l 100—500万人口的大城市;

l 50—100万人口的中等城市;

l 10—50万人口的小城市;

l 10万人口以下的小城镇。

2)、农业发展水平与所在地区的海拔高度呈负相关,即在同一地区,海拔高度每增加100米,农业发展水平相应有所下降;

3)、农业发展水平与其离城市的距离呈负相关。实际上,这一因素须同海拔高度等地理特征综合考虑,即城市的扩散效应明显地受地理因素的限制,同样大小规模的城市在平原地区较在山区具有更强的扩散能力。从另一方面来看,由于山区的人口密度较低,因此,无论其城市密度还是其城市规模都较平原和丘陵地区小,这在一定程度上也影响着农业发展的进程。

5.几点启示

农业发展水平是一个相对的概念,而农业发展的空间格局更是受多种因素的综合影响,因此很难予以准确地定位。但从上面的讨论中,我们至少可以得到下列几点启示:

5.1农业发展在空间的不均衡是客观存在的,除了进行定性的认识外,尚需要进行定量的分析,本文即是向这一方向努力的尝试性探索。农业发展水平在空间的定位,对于我们进一步探索有关农业发展的规律以及明确农业发展的机制,对于制定某一地区农业发展的战略等,都是极为重要的。这种空间上的定位,有助于人们正确地认识一个地区农业发展中的优势和不足。

5.2农业及农业的发展取决于“天时、地利、人和”。所谓“天时”是指自然气候中各种因素与农业生产的密切关系及分布规律;“地利”即所处的地理状况(如平原、丘陵、山区等)、离城市的距离、交通状况等;而“人和”则包括政策、人的素质、农业生产的组织等。农业发展水平在空间上的差异,显然这这三个方面因素不同组合的结果,但我国农业发展的实践充分证明,“天时不如地利,地利不如人和”,农业的最终发展仍然取决于人。

5.3边远(边缘)山区与城郊地区农业发展水平的差异不仅存在量上的不同,而且亦有质上的根本区别。固然,这种差别的形成既有历史的原因,同时更多地受当前生态环境、社会文化、政治、技术、经济等发展水平不同的深刻影响。由

此我们可以看到,农业发展是一个整体的概念。要缩小地区间的差异,显然仅靠单方面的努力,如引进、推广几项先进的农业技术,增加一定数量的物质、资金等的投入等,是远远不够的。农业发展是一项复杂的系统工程,必须同社会整体发展同步协调进行。而且这种差距的缩小并非短时间内就可取得的,要认识到落后地区农业发展的艰巨性和长期性。

5.4从我国农业发展水平空间格局形成的过程中,我们可以找到一系列规律性的东西:

1)、发达地区对不发达地区在农业发展过程中起到了整体示范的作用,并因此形成以技术为特征的梯度扩散效应,即农业技术等的空间扩散局部上按下列路径进行:城市近郊—城市远郊—一般地区—边远地区。这种新技术应用上的时间差是与发展的时间差相一致的;

2)、农业发展水平较高的地区往往是那些接受接受最早的地区,由此可见创新的效益。大量新技术的引进、积累,使农业逐渐成为一种技术密集的产业,这些地区自然成为农业技术扩散的中心;

3)、在农业发展的过程中,尽管技术是一个最积极的因素,但从农业发展的空间格局中可以看到,技术的应用亦受到生态环境、社会文化、政治(政策)和经济等其它因素的影响和制约。许多新技术在发达地区应用成功,而在落后地区则遭到失败,这显然是技术与其它因素不适应的结果所致;

4)、农业发展是一种由量变的积累最后产生质变的过程。我国农业发展在空间上存在从自然农业(刀耕火种)到生态农业的不同发展阶段,从一个较低级的阶段向另一个较高阶段的发展是各方面变化不断积累的结果,而并非完全由人们的主观愿望所决定,这在促进不发达地区农业发展的过程中是极为重要的。如果忽视这种规律,操之过急,最终只会适得其反。

中国现代农业发展现状及前景分析 2018-01-09 10:16 来源:欧柯奇技术 一、现代农业内涵定义 现代农业是一个动态的和历史的概念,它不是一个抽象的东西,而是一个具体的事物,它是农业发展史上的一个重要阶段。从发达国家的传统农业向现代农业转变的过程看,实现农业现代化的过程包括两方面的主要内容:一是农业生产的物质条件和技术的现代化,利用先进的科学技术和生产要素装备农业,实现农业生产机械化、电气化、信息化、生物化和化学化;二是农业组织管理的现代化,实现农业生产专业化、社会化、区域化和企业化。 (1)现代农业的本质内涵可概括为:现代农业是用现代工业装备的,用现代科学技术武装的,用现代组织管理方法来经营的社会化、商品化农业,是国民经济中具有较强竞争力的现代产业。 (2)现代农业是以保障农产品供给,增加农民收入,促进可持续发展为目标,以提高劳动生产率,资源产出率和商品率为途径,以现代科技和装备为支撑,在家庭经营基础上,在市场机制与政府调控的综合作用下,农工贸紧密衔接,产加销融为一体,多元化的产业形态和多功能的产业体系。 二、主要国家现代农业发展状况 1、美国 美国的农业劳动生产率高,是世界上唯一的人均粮食年产量超过1吨的国家,也是世界上最大的粮食生产国和出口国。农业是美国在国际市场上最具竞争力的产业之一。美国农业生产主要依靠家庭农场,目前美国拥有204万个农场,每年创造的农业产值3000多亿美元,

其中10%由400个大农场贡献,40%由中等规模的3.5万个农场贡献,其余由200万个农场贡献。 2、日本 日本人口密度大,人均耕地占有量小,农业发展面临较多障碍与限制。然而在第二次世界大战后,日本农业发展迅速,现代化水平非常高,有多项农业指标领先于其他发达国家。日本的水稻、豆类、饲用玉米、蔬菜、水果、花卉等农产品的品质很高;日本的食品与水产品大量出口,其上市公司的市值占据日本总制造业的10%,成为出口创汇的主要部门。3、荷兰 荷兰人均农业用地仅2亩,地少人多。但荷兰农业坚持集约化、外向型发展道路,农产品出口率达70%,居世界首位;出口额占全球市场的9%,居世界前列。花卉出口占世界市场的60%以上,是名副其实的“花卉王国”;蔬菜、乳制品和猪肉出口名列世界前茅。 4、以色列 以色列耕地少,自然条件恶劣,农业从业人员仅占全国总就业人数的4%,但依赖滴灌技术等高科技农业,取得了举世瞩目的农业奇迹。农产品不仅能自给,水果、蔬菜和花卉还出口到欧美市场,被称为“欧洲的菜篮子”。 5、澳大利亚 澳大利亚的农业发展水平和生产效率非常高,属于世界先进水平,其人均农业生产总值排名第一。澳大利亚农业属于外向型经济,自二十世纪九十年代以来,澳大利亚农产品出口收入平均占农业总产值的比例为60%以上。 三、中国农业现代化发展现状

中国农业发展现状及未来趋势 曹贵东 (山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司,山西太原030012) 摘要:作为世界农业大国,中国农业有其特殊性与复杂性。在农业发展的进程中,既取得了显著的成就,也突显出我国农业发展的不足和存在的问题。21世纪是知识经济的时代。中国农业也进入新的发展阶段,在新的世纪里,中国农业将逐步由传统农业向市场化、科技化和生态化农业转变,从而实现中国农业的现代化和可持续发展。 关键词:中国农业、发展现状、发展趋势 中图分类号:F320 文献标志码:A 文章编号:1671-1009(2011)12-0002-02 中国是一个农业历史悠久的国家,农业在整个国民经济中占有重要的地位。作为世界人口最多的国家,以不足世界 10%的耕地生产出占世界近25%的粮食,养活了占世界22%以上的人口。中国农业的发展,自1949年新中国成立以来,尤其是上世纪80年代改革开放以来,取得了令世人瞩目的成就。但在取得丰硕成果的同时,也不难看出中国农业的发展在很大程度上是以牺牲资源和生态环境为代价的,发展的同时也带来了自然资源短缺,生态环境恶化,抵御自然灾害能力下降,农业生产效益低下等问题。因此,21世纪中国农业将要经历一场新的科学技术、发展模式及经营方式的深刻变革,呈现出一系列新的特点和新的趋势。 一、中国农业发展的成就 农业在我国国民经济中占有重要的基础地位,因此,正确认识和处理农业、农村和农民问题,始终是国家兴旺发达的根本问题。20世纪末,我国农业进入新的发展阶段,强有力推进了农业生产力的发展,农业形势一直保持旺盛势头[1]。 农业综合生产能力显著提高。自1999年,中国粮食生产能力已稳定在5亿吨以上,成为世界最大产粮国,畜产品和水产品产量每年都以超过10%的速度增长。目前,中国人均粮食、棉花、油料蔬菜、肉类、禽蛋、水产品产量,已达到或超过世界平均水平。 非农产业发展迅速。1978年以来,乡镇企业异军突起,开创了一条有中国特色的农村现代化道路。目前,中国国内生产总值的1/3、财政收入的1/4、创汇的1/3、工业增加值的1/2、农村社会增加值的2/3、农民收入的1/3来自乡镇企业。 农民生活水平显著改善。1978-2002年,农民人均纯收入由134元提高到2476元,贫困人口由2.5亿下降到3400万。与此同时,精神文明和民主法制建设也取得明显进步。农村建立了村民代表会议制度和村务、财务公开制度,村委会选举已形成比较系统的规范,村民代表会议制度正在逐步普及。全国农村从总体上进入了由温饱向小康迈进的阶段。 农业国际合作与交往发展迅速。自改革开放以来,中国引进了大量农作物和畜禽良种、种苗以及大批农业科技成果来发展我国的农业。同时,中国农业科技的国际交往也发展迅速,中国已与80多个国家有了农业交往,与40多个国家建立了密切的联系。同时中国还同13个国际农业研究中心有密切的关系,并积极开展了双边合作[2]。 二、中国农业发展存在的问题 我国农业和农村经济工作所取得的重大成就是有目共睹的,但应该清醒地认识到,巩固和加强农业的基础地位、建设现代农业、全面加快农村小康建设是一项长期、复杂而艰巨的任务。当前我国的农业和农村经济发展仍处于农业发 展的初级阶段,还存在不少矛盾和问题。 农业基础还较为薄弱。与发达国家相比,我国的集约化农业存在很多的问题。单位耕地面积的农业投入大,农业集约化水平低;单位面积农用地的机械化水平低;我国农业劳动生产率低,农业科研的投资少,与发达国家相比差距非常大。目前中国农业集约化手段主要表现在使用大量化肥和农药以及单一的作物品种,其对水体、土壤、大气和生物多样性所造成的负面影响是巨大的。 农产品质量安全问题仍然较多。近年频发的三聚氰胺、膨胀剂西瓜事件等,把农产品的质量安全问题一次次推上了风头浪尖,引发人们的广泛热议和关注。此外,农产品国际市场竞争力也比较薄弱。我国绝大多数主要农产品的国内价格已赶上或超过国际价格,丧失了在国际上的价格竞争优势。 农民文化素质偏低。农民中具有大学程度的只占0.1%,中学程度的占30%,小学程度占40%,还有30%为文盲或半文盲,农业院校在校生8.7万人,占在校大学生总数的6.2%,远不能适应现代化农业。中国农业在发展中表现出的劳动人口素质不高,成本相对较低,已成为威胁经济增长的十分重要的因素[3]。 三、中国农业发展趋势 (一)农业发展市场化 中国农村经济体制改革的目标是建立农业与农村社会主义市场经济体制,其核心与实质则是实现农业与农村经济发展的市场化。这是当代中国农业发展的大趋势。农业发展的市场化,其一是要依据市场的需要调整农业产业结构及其产量。合理调整农业、林业、牧业和渔业在农业发展中所占的比重,改变由于产业结构不合理所造成的农产品总量短缺,部分产品不足,部分过剩,而优质产品不足的现状。大力发展饲料种植与加工,扩大水产养殖面积,种植质量好、营养丰富的农产品,淘汰质量差、营养低、有污染的农产品。其二,市场化还体现在农业生产、流通、分配、消费等农村社会再生产的各个环节中,实施农工商一体化,产销一条龙的农业产业化,对农村经济发展有重要意义。可提高生产效率,改变分散经营相对低的经济效益,减少盲目性,增加对市场的预见而获得更大经济利益。因此,继续深化农村改革,大力开展农业与农村制度创新,全面加强农村市场体系建设,从而加快农业与农村经济发展的市场化进程,是推动农业生产力与农业市场经济发展的目标与任务[4]。 (二)农业发展科技化 21世纪是知识经济的时代,随着现代高新技术在农业领域的广泛应用,掀起了农业科技化的新浪潮。这是世界农业发展的大潮流。中国要在耕地逐渐减少、人口逐渐增加的情况下生产出充足的农产品,科技进步成为解决人口与土地矛盾的关键。我国科技水平还不高,科技进步潜力很大,利 2

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/1e16434707.html, 浅析中国绘画空间发展的历程 作者:黄保华雷进进 来源:《文艺生活·中旬刊》2016年第06期 摘要:绘画作为一种艺术学科,空间是必谈的。要求画家在一个二维空间内,表现出一 个三维或四维的空间形态。附之一些特殊的艺术处理手法,使画作具有更强的观赏性和写实性。 关键词:绘画;空间;审美 中图分类号:J209.1 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2016)17-0176-01 一、魏晋时期 魏晋隋唐时期是中国封建社会的一个高峰时期,国家繁荣昌盛,经济发展迅速,这为绘画发展提供了非常好的机会,不仅在绘画形式中出现了花鸟画、鞍马画等新的绘画形式,在绘画门类方面也有所发展。简单的说,这一时期的绘画成就主要表现在:第一,卷轴画已经发展到非常成熟的阶段并渐渐从其他艺术形式中脱离出来,成为一种新的绘画形式。第二,越来越多的士族文人的参与,使得绘画形式及绘画理论都发生了一定的变化。绘画空间描绘在这一时期的发展仍不太完善,但是已经形成了一些特殊的空间特点,这些绘画特点为未来绘画空间理论的形成与发展奠定了基础。 二、汉魏时期 汉魏时期,佛教传入,玄学兴起,社会的审美意识发生了深刻转变,以宣教功能为主的绘画随时代的变化发生了衍变,成为了文人士大夫排遣心中情绪和表达主体意识的重要手段,这样促使绘画技巧得到了极大的提高,并把表现人物的内在神韵和精神风貌作为最高要求。谢赫在品评晋代画家卫协时说:“古画皆略,至协始精。六法颇为兼善,虽不备该形似,而妙有气韵,凌跨群雄,旷代绝笔。”他认为绘画在以前都是较为粗略的,到后来变的细致而精到,绘画虽不注重形似,却体现出表现气韵的风采。另外,这时期的绘画空间的表现已经有了意象化的倾向。逐渐摆脱了以前的那种对现实世界的简单描绘,而向表现对象的神韵及画家主观思想情感的方面发展。作者将自己对现实生活的感受及精神上的满足通过绘画的形式转移的画面中。通过更多的线条,色彩的应用,来表达作者对客观事物的感受,使绘画空间逐渐向着主观意象化的方向发展。 三、隋唐时期 隋唐时期的绘画,在空间描绘方面又有所发展,首先,它继承了传统绘画空间的描绘手法;其次,在原有基础上发展了传统绘画空间的描绘技法。以阎立本的《步辇图》与顾恺之的《洛神赋图》的比较为例,相对于后者,《步辇图》在设色方面更加注重色彩的绚丽,在线条

中国农业发展概况 同学们,中国自古以来就是一个农业大国,富饶的土地孕育了宽厚仁德的民族性格,也留下灿烂的农业文明。一部中国农业的发展史,就是中华民族与自然和谐的发展史。我们要学习的中国古代农业发展概况这一专题主要就是为了让大家更清楚地了解中国古代农业发展的基本情况。该专题分成上、下两部分,上部主要讲述中国古代农业的发展情况,下部主要介绍近现代农业的发展情况。在讲述这个专题的时候我们以岳麓版必修二的内容为基础,个别地方,我们将凭借教材中内容让大家仔细的体会。如果你已经准备好了,那么我们就一起走进历史的田野,看一看在涌动的麦浪下还有多少让人心醉的农业常识。上篇——中国古代农业发展概况首先,大家看到的是本节我们要学习的古代农业发展概况的知识题纲。 中国古代农业耕作方式 古农业经济的特点代农 业土地制度发展重农政策概 况 关于土地兼并问题 一、农业耕作方式 对美好生活的追求一直是人类生活的永恒主题,中国古代的先民们也不例外。 早在原始社会,中国国古代的先民们就已经过向往这笔“逐水草而居”稳定的生活模式,原始农业的出现无疑为这种生活模式的产生奠定的必要的基础。但是最初的时候知识采取了一种落后的“刀耕火种”的生产方式。关于“刀耕火种”,大概同学们在学习的过程中很难将他和后来出现的石器耕锄区分开。在原始社会,人们对农业的认识极其微薄,他们在田野里用工具将小树砍倒,将和野草一起烧掉,然后用燃烧后的草木灰作肥料,在上面直接耕种,直接耕种就是说没有翻土之类的

耕作过程。这种耕种情况,一般是一年换一块土地。长年累月,就形成了一个以人们居住点为中心的,大体呈圆形的耕种区域。由于中国一次的土地就被弃而不种,所以人们每年向背向居住点的方向去更远的地方进行生产劳动,当这段距离对人们的生产和生活产生了太大的消极影响后,人们就会离开自己的居住点,到更远的地方定居。这种“刀耕火种”的农业耕作方式,对于不断追求幸福的人们来说显然是不合适的。 最迟在新石器时代的晚期,中国古代的先民们发明了耒、耜这样的农业工具。这种专门用来进行类似松土之类的农业活动的工具充分说明了当时的农业生产已经初步出现了认真细致的生产操作。要说明的是,耒耜一方面是指耒和耜,另一方面它也代表着那一时期所有的农业生产工具,也就是说当时对土地的认真细致的操作远远不止翻地松土这么两个内容。 进入奴隶制社会之后,中国古代的农业生产方式又进入到了一个新的阶段——铁犁牛耕阶段。这个阶段是如此漫长,然而在这漫长的年月里,留给炎黄子孙的回忆和财富有十多么值得我们骄傲~一般来说,人们就是把铁犁牛耕种的铁犁定位为铁质的犁,我认为,就如同石器耕锄阶段的石器并非只是弹出的指石质的工具一样,因为当时的耒耜还有木质的和骨质的等等,所以铁犁牛耕中的“铁”应该泛指经过熔炼而出现的金属。这样的话,奴隶制社会时期青铜农具就应该证明当时已经有了朦胧的铁犁牛耕身形。当然,由于青铜器的昂贵,他很少用来制作生产工具,主要用于制作奢侈品和少量的武器,所以奴隶制社会时期还不是铁犁牛耕的主题阶段。 春秋战国时期是我国由奴隶制社会向封建社会转变的大转型时期,铁器的发明,极大地提高了社会生产力和人们改造以及利用自然的能力。这种既坚硬又便宜的金属让农业充满的发展的活力,2000多年的日子里,他造就了举世瞩目的辉煌,即使在工业文明的今天,仍然让我们自豪不已。

中国农业现状及未来发展趋势 摘要:作为世界农业大国,中国农业有其特殊性与复杂性。在农业发展的进程中,既取得了显著的成就,也突显出我国农业发展的不足和存在的问题。21世纪是知识经济的时代。中国农业也进入新的发展阶段,在新的世纪里,中国农业将逐步由传统农业向市场化、科技化和生态化农业转变,从而实现中国农业的现代化和可持续发展。 关键词:中国农业、高原夏菜、发展现状、发展趋势 中国是一个农业历史悠久的国家,农业在整个国民经济中占有重要的地位。作为世界人口最多的国家,以不足世界10%的耕地生产出占世界近25%的粮食,养活了占世界22%以上的人口。中国农业的发展,自1949年新中国成立以来,尤其是上世纪80年代改革开放以来,取得了令世人瞩目的成就。但在取得丰硕成果的同时,也不难看出中国农业的发展在很大程度上是以牺牲资源和生态环境为代价的,发展的同时也带来了自然资源短缺,生态环境恶化,抵御自然灾害能力下降,农业生产效益低下等问题。因此,21世纪中国农业将要经历一场新的科学技术、发展模式及经营方式的深刻变革,呈现出一系列新的特点和新的趋势。 一、中国农业发展的成就 农业在我国国民经济中占有重要的基础地位,因此,正确认识和处理农业、农村和农民问题,始终是国家兴旺发达的根本问题。20世纪末,我国农业进入新的发展阶段,强有力推进了农业生产力的发展,农业形势一直保持旺盛势头[1]。 (1)农业综合生产能力显著提高。自1999年,中国粮食生产能力已稳定在5亿吨以上,成为世界最大产粮国,畜产品和水产品产量每年都以超过10%的速度增长。目前,中国人均粮食、棉花、油料蔬菜、肉类、禽蛋、水产品产量,已达到或超过世界平均水平。 (2)非农产业发展迅速。1978年以来,乡镇企业异军突起,开创了一条有中国特色的农村现代化道路。目前,中国国内生产总值的1/3、财政收入的1/4、创汇的1/3、工业增加值的1/2、农村社会增加值的2/3、农民收入的1/3来自乡镇企业。

天空之城 可做一页引言 农业为通过培育动植物生产食品及工业原料的产业。农业属于第一产业,研究农业的科学是农学。农业的劳动对象是有生命的动植物,获得的产品是动植物本身.我们把利用动物植物等生物的生长发育规律,通过人工培育来获得产品的各部门,统称为农业.农业是支撑国民经济建设与发展的基础产品. 以有生命的动植物为主要劳动对象,以土地为基本生产资料,依靠生物的生长发育来取得动植物产品的社会生产部门。由于各国的国情不同,农业包括的范围也不同。狭义的农业仅指种植业或农作物栽培业;广义的农业包括种植业、林业、畜牧业、副业和渔业。有的经济发达国家,还包括为农业提供生产资料的前部门和农产品加工、储藏、运输、销售等后部门。现阶段,中国农业包括农业(农作物栽培,包括大田作物和园艺作物的生产)、林业(林木的培育和采伐)、牧业(畜禽饲养)、副业(采集野生植物、捕猎野兽以及农民家庭手工业生产)、渔业(水生动植物的采集、捕捞和养殖)。 根据生产力的性质和状况,农业可分为原始农业、古代农业、近代农业和现代农业。近代农业指手工工具和畜力农具向机械化农具转变、由劳动者直接经验向近代科学技术转变、由自给自足的生产向商品化生产转变的农业。现代农业指广泛应用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和现代生产管理方法的社会化农业。农业的根本特点是经济再生产与自然再生产交织在一起,受生物的生长繁育规律和自然条件的制约,具有强烈的季节性和地域性;生产时间与劳动时间不一致;生产周期长,资金周转慢;产品大多具有鲜活性,不便运输和储藏,单位产品的价值较低。中国幅员辽阔,从南到北跨热带、亚热带、温带和寒温带,农作物类型和作物栽培制度都不相同,从一年三季、一年二季到一年一季,区域间差异十分显著。按地理、气候条件和栽培制度的不同,可分为热带农业、亚热带农业、温带农业和寒温带农业;从东南沿海到西北高原,随着自然条件和资源类型的变化,又可分为农区农业、半农半牧区农业和牧区农业。农业是人类社会赖以生存的基本生活资料的来源,是社会分工和国民经济其他部门成为独立的生产部门的前提和进一步发展的基础,也是一切非生产部门存在和发展的基础。国民经济其他部门发展的规模和速度,都要受到农业生产力发展水平和农业劳动生产率高低的制约。 中国农业发展最基本的问题在于农业生产条件和生产力水平落后。因而改变落后的生产条件和环境,大力加强农业基本建设,就是解决发展问题的一个最基础最关键的任务. 三年困难过后,党中央把农业发展放在更加重要的地位,领导农民坚持自力更生、艰苦奋斗方针,发扬战天斗地、一不怕苦二不怕死的精神,开展了一场持久的以全面加强农业基本建设、改变农业生产条件为目标的群众战争。从60年代初到70年代末,用了十五、六年时间,使中国农业生产状况发生了历史的改变 其主要成就是: 1、完成了对大江大河的治理,基本上控制了水患,变水害为水利 几千年来农业都是靠天吃饭,洪涝和干旱是威胁农业安全的最大的自然灾害。为此,从50年代初,在毛泽东关于“一定要把淮河修好”、“要把黄河的事情办好”等一系列号召下,就开始对一些水患严重的江河进行治理,并结合兴修水利。至60年代,各地治水规模和投入进

论文题目:中国未来的农业发展趋势——多 样化的农业模式

中国未来农业发展趋势——多样化的农业模式 摘要:现代化农业给人们带来了便利与高效,但它遗留下的污染、食品安全等问题也让人们不断反思现代化农业的弊端。“绿色”“健康”“有机”等词迅速在人们的生活中传播开来并被人们熟知。可以预见在未来中国农业发展趋势是要健康的、安全的、环保的农业。中国地大物博地形各异,单一的农业模式显然无法满足未来农业的发展,于是多样化的农业模式是中国未来农业的发展的必然选择。 关键词:多样化农业模式未来农业 在未来,世界人口不断增加,环境压力加大,土地资源和不可再生资源不断减少。作为第一产业的农业来讲需要承担更多的压力以保证社会持续发展与稳定。未来的农业模式一定是多样化的,就像生态系统一样。农业模式的多样化有利于农业发展的稳定性和提供足够的食物以及在各种农业模式中取长补短,加快发展。 1当代农业 当人类社会发展到一定程度时,社会生产力也必须满足人们的物质需求,从而让人们追求更高的精神需求。所以在传统农业对现代化发展中不能满足其强大的后勤保障时,人们便开始使用以大量的化肥、农药、薄膜、灌溉、机械、设施为基础的工业化生产方式,以保证粮食的供应。石油农业便应运而生。高投入、高效益、高产出的同时,也给我们的生活带来了巨大的影响。食品安全问题的提出,生活环境的日趋恶化,生态系统的破坏等高污染的弊端也开始凸显出来。现代化农业已经无法满足人们在健康、安全和环保这方面的要求。于

是生态农业模式和循环农业模式的理念被大家所接受并大量应用于实践生产中。而且取得良好的效果,是当代农业发展的先锋,让更多的人知道和运用到生活生产里。 2多样化的未来农业模式 2.1精准农业 未来信息技术不断发展给农业发展带来巨大的优势,精准农业就是这样高科技的产物。当今世界农业发展的新潮流,是由信息技术支持的根据空间变异,定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统,其基本涵义是根据作物生长的土壤性状,调节对作物的投入,即一方面查清田块内部的土壤性状与生产力空间变异,另一方面确定农作物的生产目标,进行定位的“系统诊断、优化配方、技术组装、科学管理”,调动土壤生产力,以最少的或最节省的投入达到同等收入或更高的收入,并改善环境,高效地利用各类农业资源,取得经济效益和环境效益。 精准农业由十个系统组成,即全球定位系统、农田信息采集系统、农田遥感监测系统、农田地理信息系统、农业专家系统、智能化农机具系统、环境监测系统、系统集成、网络化管理系统和培训系统。[1] 精准农业无疑在技术上有着独特的优势,有着其他农业模式无法比拟的优越条件。但是显然它的优点也变成了缺点。技术的高要求以及前期的高投入就令许多人望而却步。所以,精准农业一般在平原地区或者大规模机械化地区比较实用,它将覆盖中国所有的粮食主要产区。在面临人多地少的情况下,精准农业是未来粮食安全的重要保障。

中国绘画艺术发展简史 1.上古绘画(先秦、秦汉时期) 魏晋以前,绘画主要是“设色之工”所从事的职业,多是在岩壁和器物上作画,服务于礼教。 2.中国画样式的确立与发展(魏晋南北朝时期) 魏晋南北朝时期是中国绘画最重要的发展是时期。在这一时期,中国绘画渐渐摆脱了各种羁绊,走上了独立发展的道路。 顾恺之:东晋画家。提出“以形写神”、“迁想妙得”等主张,至今仍成为中国画的基础理论与指导纲要。顾恺之第一次提出“凡画,人最难”的观点,将绘画引导到人的精神 表达之高度。他是中国历史上第一位被正式列入传记的画家,也是有画迹,画论著 述流传至今的最早的著名画家。与其弟子陆探微,南朝齐梁之际的张僧繇,盛唐时 期的吴道子一道被尊为“画家四祖”。 谢赫:南朝齐梁时期著名画家和理论家。首次在其著作《画品》中总结“六法”,标志着中国绘画理论体系的确立。“六法”是绘画创作要求和评定标准的六个范畴,即“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、位置经营、传移摹写”的准则。《画品》亦成为世界上第一部系统的评论画家及其创作风格的著作。 中国画中主要门类之一的山水画,在此时期开始渐次独立形成。隋代画家展子虔所做的《游春图》,标志着山水画已成为一种独立的品类进入中国画的殿堂。 3.中国画特殊语汇体系的完成(唐宋元时期) 1)从初唐到宋代是中国画全面发展完善的时代。“唐工宋巧”。 (1)唐代 阎立本:是初唐著名的人物画家,有“丹青神画”、“冠绝古今”之誉。传世之作有《历代帝王图》、《步辇图》等。 吴道子:是唐代最具代表性的画家。善于处理各种题材,绘制过大量的壁画,亦兼工雕塑,对唐代画风影响极大。有后世人摹本《天王送子图》。 张萱:玄宗时代的著名画家。著名作品《捣练图》和《虢国夫人游春图》。 周昉:晚唐画家,善画贵族妇女,严装华饰,雍容丰满,且注重仪态表达。传世作品《簪花仕女图》可被视为唐代仕女经典绘画的精品。 (2)唐末五代至宋代是绘画重大变革时期,产生了山水画的几位大师,也形成了花鸟画的重要派别与风格,人物画亦有相应的发展。 山水画:五代至宋初时期,荆浩、关仝、董源、巨然四位画家为山水画做出了里程碑式的贡献。基本完善了山水画中最重要的笔法——皴法的探索和总结,在擦、染方面, 也有不用程度的创造与突破。 北宋的山水画充分发挥了各种皴染的技巧,将中国山水画那种宏大的把握能力发展 到极致,在北宋画家李成与范宽的作品中表现得最为充分。范宽作品《溪山行旅图》。 “南宋四大家”:刘松年、李唐、马远、夏圭。 花鸟画:五代时期是花鸟画发展并形成流派的重要时期。宫廷画院对花鸟画的发展起到重要作用。中国花鸟画开山鼻祖黄筌,传世作品《写生珍禽图》,有着高妙的写实技巧。 五代南唐金陵布衣徐熙。独创“落墨法”,为后世“没骨法”开创先河。“黄家富贵, 徐熙野逸”。 宋徽宗《芙蓉锦鸡图》是院体花鸟的代表作品。“院体画”精美豪华,雅致细腻。人物画:五代南唐人物画家顾闳中、周文矩,为人物画描写现实生活做出开拓性贡献。顾闳中《韩熙载夜宴图》为古代历史人物画中不可多得的杰作。 《清明上河图》——北宋画家张择端。该图以手卷的形式展示出北宋晚期的都市生活与民

《中国农村发展报告2020》发布 2020年8月17日,中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社联合发布《中国农村发展报告2020》,该报告包括1个主报告,及综合篇、经济篇、社会篇、生态环境篇等4篇19个专题研究报告。 《报告》显示,“十三五”时期,在国家强农惠农支农政策的支持下,中国在保障粮食安全、促进农业转型升级、农村一二三产业融合、农民增收致富等方面均取得了显著成效,农村全面小康建设扎实稳步推进,脱贫攻坚目标任务已接近完成。但是,也应该看到,目前农村发展中仍面临着诸多矛盾和问题,如农民种粮积极性下降、农民持续增收难度加大、农村老龄化日趋严重、农村民生短板突出、村庄分化日益加剧等,需要引起高度重视。 “十四五”时期是中国经济社会发展的重要转折时期,也是实现全面建成小康社会目标后向全面建成社会主义现代化强国迈进的承上启下的关键时期。在这一时期,中国农村发展形势将呈现出新的特点。《报告》预计到2025年,中国城镇化率将达到65.5%,保守估计新增农村转移人口在8000万人以上;农业就业人员比重将下降到20%左右;乡村60岁以上人口比例将达到25.3%,约为1.24亿人。到“十四五”期末,有可能出现1.3亿吨左右的粮食缺口,其中谷物(三大主粮)缺口约为2500万吨。上海、江苏、浙江、北京、天津5省市预计将在2025年前后率先基本实现农业农村现代化目标值,引领全国农村发展。 《报告》指出“十四五”时期中国农村发展的总体思路是:以确保国家粮食安全为前提,以深化体制改革和加快科技创新为动力,以农业农村高质量发展为主线,以促进农村产业转型升级、提升农村公共服务质量、推动农民持续增收致富、全面提升综合治理能力为重点,加快推进美丽乡村、智慧乡村和善治乡村建设,为2035年基本实现农业农村现代化奠定坚实基础。为此,需通过补短板、调结构、抓改革、强治理,促进乡村全面振兴。一是着眼重点区域、重点领域、重点人群,补齐农村民生短板。二是在保障粮食安全的前提下,提质量善布局,大力提升农业生产率,强化数字乡村建设,全面优化农村产业结构。三是做好承包地延包试点工作,推进农村“三块地”改革,拓展确权成果应用,着重深化农村集体产权制度改革,通过全面深化农村改革,提升协同效应。四是通过厘清治理主体职责边界,适应乡村社会变动带来的新型治理需求,优化治理手段,强力提升乡村综合治理能力。

中国农业现状与发展策略 农业自古以来就是国民经济的基础,为了实现我国经济腾飞及综合实力的提高。我国一直在探索农业发展道路,并在农业科技、经济和社会各个方面都取得了巨大成就。但现代中国农业在社会、经济和生态等方面存在问题,严重制约着农业的发展。我国农业发展必须确定明确的目标,选择适合我国实情的农业发展模式,最终实现中国农业现代化。 现状: 自1978年中国率先在农村实行经济体制改革后,中国的农业和农村的经济、社会状况发生了巨大的变化。这种变化主要表现在以下几个方面:(1)主要农产品的供给已基本摆脱了短缺状况。粮食产量由1978年的3.05亿吨增加到了目前的5亿吨以上,已经实现了总量大体平衡,丰年略有节余。(2)农村废除了高度集中统一管理的人民公社制度,普遍实行了以农民家庭承包经营为基础的经营体制和村民自治的社会体制。(3)基本上废除了由政府统一定价、实行国家计划收购、配给性销售的农产品流通体制,除粮食外,其余的农产品目前都已实行由市场定价、自主流通的体制。(4)农村的经济结构发生了深刻的变革,以乡镇企业为主体的农村二、三产业发展迅速,农村已有1.2亿劳动者在乡镇企业中就业,乡镇企业的生产总值已占农村社会生产总值的65%以上。(5)农民的收入和生活水平明显提高。农民人均纯收入在1978年仅为134元,到1999年已提高到2210元。绝大多数农民摆脱贫困。50年以来,特别是改革开放以来,由于科学技术的巨大进步和物质投入的增加,提高了农业综合生产能力,结束了主要农产品长期短缺的历史,用世界上7%的土地养活了22%的人口,而且使农民生活从温饱迈向了小康,极大地提高了我国农业的国际地位。 但我国目前农业发展和粮食生产仍存在很多问题,主要表现在以下方面。

透视2020年我国农业发展的六大趋势 2009-09-02 16:16 胡锦涛总书记在省部级主要领导干部建设社会主义新农村专题研讨班上指出,从本世纪头20年实现全面建设小康社会的目标,到本世纪中叶我国基本实现现代化,建设社会主义新农村需要经过几十年的艰苦努力,要加强对全局性、前瞻性、战略性问题的研究。在未来一个时期,我国农业发展的趋势如何,农业与农村工作如何应对挑战,这一问题已摆上议事日程。为此,我先后到东、中、西部五个省份进行调研。通过研究与思考,我感到未来农业发展将面临三大形势、呈现六大趋势,应当实施五大对策。 一、农业与农村发展面临新的形势 我国社会经济的发展已进入新的阶段,“三农”工作成为全党工作的重中之重,农业和农村发展的形势发生了深刻变化。概括起来有以下三个方面: (一)我国已进入“以工促农,以城带乡”的发展阶段 改革开放前,农业支持工业、为工业提供积累主要是通过工农产品价格剪刀差来实现的;改革开放后,工农产品价格剪刀差逐渐缩小,农业支持工业的方式主要表现在新的“三个剪刀差”:金融存贷剪刀差,征地价格剪刀差,工资剪刀差。经过多年来的发展,我国经济实力显著增强,农业支持工业、为工业提供积累的历史任务已经完成。2005年,我国GDP已达到182321亿元,人均GDP达到1703美元。按照世界银行的划分标准,我国已步入中等收入国家行列。根据国外经验,这个时期是工农关系和城乡关系发生变化的关键时期,若处理不好,往往出现城乡差距和地区差距拉大,农业和农村经济以及社会发展出现长期徘徊。 胡锦涛总书记在总结国内外经验的基础上,明确提出“两个趋向”的重要论断,并指出,我国现在总体上已到了“以工促农、以城带乡”的发展阶段。这意味着党中央按照社会经济发展的趋势,对国民经济的发展实施战略转移,把重点放到城乡统筹发展上来。 (二)我国传统农业加速向现代农业转变 在政策支持与科技推动下,我国传统农业加速向现代农业转变,集中表现四个“加速”:一是要素投入加速集约化。近年来,农业生产出现资本、技术集约投入、土地资源适度集中、组织管理日趋强化的趋势;特别是资金与技术的大量集约投入,在一定程度上取代了资源和劳动的粗放投入,使我国农业已呈现出集约化和可持续发展的特征。二是资源配置加速市场化。农民的现代市场经营意识有了很大提高;农产品现代流通体系日益健全;市场机制对农业资源配置的基础性作用逐渐增强。三是生产手段加速科技化。农业生产加速机械化,糠质迪至俗远慌┎ 飞碳铀俦曜蓟唤鲆蟾卟矣胖省⒏咝А⑸ 踩哪勘耆涨魍瓜郑慌┟竦奈衽┘寄堋⒕鸵的芰涂萍嘉幕刂什欢咸嵘K氖遣稻铀僖惶寤V盅印⒉ 酉⒚彻づ┮殉晌饕问剑┟褡橹⑴┮瞪ㄒ祷⑴┎ 飞唐坊⑴┐宸裆缁峄诟蟪潭壬夏扇刖惶寤墓斓馈?BR>

中国画的历史发展简述 国画,也叫中国画,它是我国传统文化的重要组成部分,有悠久的历史,在世界美术界自成一家,特色鲜明,是中华民族的传世之宝。 早在周代,我国就有了人物画像,春秋时期出现了大型壁画。秦汉时期的绘画作品题材多样,种类不一,造型生动,笔法简括,善于以动态传情。 魏晋南北朝时期,是一个继往开来的变革时代。佛教艺术的传入,从内容到形式给我国绘画注入了新的血液。佛教壁画空前兴盛,其中敦煌莫高窟的壁画数量最多,也最精彩。专业画家在这时登上历史舞台,他们带来了新的绘画艺术,这标志着中国绘画进入了一个新的阶段。

隋唐画坛更是名家辈出,人物、山水、花鸟画都趋于成熟,为后世所仰慕。阎立本是当时画界的领军人物,他的《步辇图》等作品一直为后人所推崇。中唐是中国绘画史上空前繁荣的时期,人物画达到了一个新高潮,注重心理刻画与细节描写,代表人物有吴道子、张萱等。牛马题材开始盛行,以韩滉的《五牛图》为代表,给绘画注入了清新的田园气息。晚唐的绘画又有了新的发展,以周昉为代表的人物画达到完美的境界,疏淡简洁的花鸟画也开始形成。中国画在唐代呈现出五彩纷呈、绚丽多姿的局面。 五代两宋时期的绘画达到了中国古代绘画艺术的顶峰。文人画家的大量出现,使绘画从诗歌中汲取营养,以诗入画的风气更加明显,同时注意写生和技法的探索。文人画在这时大量涌现,主要有苏轼、黄庭坚、米芾等。

(接昨日上文,感谢您的持续关注) 到了元代,崇尚以书入画,强调笔墨情趣的形式感,出现了赵孟頫、黄公望这样的一代宗师。明清两代山水花鸟画成为大宗,宗教、人物画衰落。明代出现了以地区为中心的名家和流派,如以戴进为代表的浙派,以沈周、文徵明为代表的吴门派,以董其昌、赵左为代表的松江派等。清代形成了以“扬州八怪”为代表的扬州画派,对近现代的花鸟画产生了深远的影响。 明清时期,与民间工匠美术家关系更为密切的壁画、版画与年画的发展呈现出了不同的状况。壁画由盛转衰,版画、年画则异军突起,发展迅猛。壁画的功用大多已为卷轴画所替代,所以壁画的数量和质量都有所下降。自唐代就已经出现的木刻版画,作为插图在宋元时期被广泛地应用于各种经、史及讲解技术生产的书籍。到了明代,由于市民文化和民俗文学的兴盛,版画在戏曲小说插图中得到了巨大的发展,并吸引了一些著名画家参与绘稿,佳作叠出。五代北宋时期的年画多以手绘的形式出现,在明中期以前,也开始有刻制的形式问世,但数量较少。随着版画的兴起,木板年画也勃兴起来,至清代已巍为大观。作为最为普及的美术形式,年画在民间曾经起到了传播知识的作用,在西方印刷术冲击中国之前,曾出现了万紫千红的繁盛局面。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 中国农业发展概况(一) 一、中国农业资源概况 二、中国农业发展的巨大成就 1949年中华人民共和国成立之前,由于帝国主义、封建主义和官僚资本主义的重重压迫和剥削,农业生产发展极为缓慢,生产水平十分落后。新中国成立后,在中国党和政府的领导下,农业生产全面快速发展,人民生活水平稳步提高,取得了举世瞩目的成就。突出表现在以下几个方面: (一)农业综合生产能力显著提高,农产品供给实现了由长期短缺到供求基本平衡、丰年有余的历史性转变 经过几十年努力,特别是1978年改革开放以来,中国粮食和绝大多数农产品生产能力大幅度提高,许多主要农产品总产量跃居世界前列,人均占有量达到或超过世界平均水平,市场供给充足,告别了全面短缺的状况,实现了由长期短缺到总量大体平衡、丰年有余的历史性跨越。可以说,中国创造了农业综合生产能力大跨越的世界奇迹。 在总量增加的同时,农产品品质改善,质量安全水平提高,均衡供给 1 / 20

能力增强。据我国农产品质量安全考察团对日、韩、香港的调查,我国出口蔬菜的农药残留超标率约为0.4%,达到国外对残留标准的要求。事实证明,我国农产品质量安全水平是有保证的。 (二)农业科技取得了历史性进步,农业装备水平明显提高,我国农业科技水平与世界先进水平的差距进一步缩小 改革开放以来,我国农业科技实力不断增强,农业装备水平不断提高,农业技术与生产条件得到了明显改善。特别是以现代科技广泛应用为标志的现代农业快速发展,使我国农业科技水平稳步提高,部分领域已经跃居世界先进行列,科技对农业发展的贡献率已达到42%。 农业科技不断取得积极成果。据统计,仅1988年以来,全国共取得各类获奖农业科技成果两万多项,其中国家科技奖励成果773项。特别是基础研究和高新技术研究发展迅速,基因工程、植物细胞和组织培养、单倍体育种及其应用研究等方面都有重大突破;航天育种、杂交水稻和油菜的研究与利用,动物疫病、基因疫苗、动植物的营养与代谢、生物反应器等方面的研究,都达到或接近国际先进水平。 农业科技成果转化应用成效显著。从90年代中期开始实施“种子工程”,共推广新品种1200多个,其中优质高产多抗品种411个,主要农作物良种覆盖率达到95%。遥感技术在农业资源调查与动态监测、灾害监测与损失评估及产量评估等方面广泛应用。农业遥感技术

我国互联网+农业未来5年十大发展趋势 一、农产品电商趋势会进一步深化,趋势加速,销量增加、消费习惯形成 未来5年我国农产品电商交易额占农产品交易额的5%,涉外农产品电商交易额将占1%,农产品移动商务交易额将占2%。我国农产品电商与农资电商、农村再生资源电商将得到发展,农村供销合作社将发挥较大的作用。 二、移动端会持续发力,去中心化进一步明显 《2016-2020年中国互联网+农业产业深度调研及投资前景预测报告》中提到,虽然农村网民数量增长快速,但由于我国各地农村经济发展水平不一,农民电脑操作水平有限,信息公路“最后一公里”的问题在农村还是特别突出。随着手机在我国的普及,农村手机数量也有很大的增长。手机的普遍和简便的操作优势,为解决农村信息“最后一公里”问题带来信息的契机。 三、农业新媒体营销将继续爆发,会产生一批有影响的农业自媒体、自明星 随着科学技术的发展,以手机、微博、微信、互联网等新媒体推广形式在消费者圈子里流传开来,它突破了传统的农业科技推广方式,摒弃了以往菜场买菜,电话沟通的形式,自媒体的运用是农业人的福音,未来的农业商机尽在于此。 四、农业众筹、预售将会成为农产品电商重大业态 电商只是单纯利用网络平台进行产品售卖,而农业众筹在产品形成之前就有了完整的创意,包含更多内容和可选产品,为用户提供的是个性化定制服务,是新农业生产革新有力手段。农业众筹在此之上,更是站在了更高的角度,既帮助了农民解决资金问题,为之提供销售渠道。同时也让那些想吃到健康又安全食品的人得偿所愿。

五、农业复合型业态将成为新常态和新模式 传统营销模式销售面比较窄,销售成本高,品牌知名度也受到一定局限,农产品虽然好,但是由于分散经营带来的品牌优势不突出。 当前,移动互联时代的到来正深刻改变着农业的生产、销售、服务、资金等产业环境,集农业电子商务、高品质绿色食品原产地直供、体验式旅游等于一体的现代农业产业模式将给农业带来新的发展机遇,产生农村休闲旅游、体验、民宿、产品销售等复合型新业态。 六、区域性、协会的力量会在农业“互联网+”中发挥更大作用 《2016-2020年中国互联网+农业产业深度调研及投资前景预测报告》中提到,农产品电商是电子商务的皇冠,生鲜农产品电商是皇冠上的皇冠。随着经济和社会的发展,生鲜农产品电商的区域化越来越明显,随着区域化电商的发展,也使其越来越有效率。 农产品电子商务交易中有通过平台建设,进行专业化分工,基地只负责产品生产环节,电商只管发展用户和服务用户,物流外包给专业生鲜物流企业,可以同时解决标准化、产品安全性、冷链物流等三大难题,其业务也越来越区域化。 七、第三方电商平台的格局进一步稳定 随着“水果营行”等第三方平台的倒闭,2016年,农产品第三方电商平台将进一步洗牌,会更加体现电商平台“赢家通吃、巨头竞争”的趋势。 八、农产品电商本地社群逐渐兴起 随着城镇化和农业现代化加速推进,社区电商将扮演重要的角色,农产品的性价比会很高,比以往传统渠道购买的还要高,生鲜农产品电商更被消费者接受、生鲜电商企业开始盈利,以社区为主力的移动端涉农电子商务占主体,产地直发影响力降低,生鲜电商物流冷链等问题可以得到很好的解决。 九、农产品品牌建设会加速,成为继服装之后,另一个电商品牌崛起的领域

《中国农村发展报告2020》 2020年8月17日,中国社会科学院农村发展研究所发布《中国农村发展报告2020》,该报告包括1个主报告,及综合篇、经济篇、社会篇、生态环境篇等4篇19个专题研究报告。 《报告》显示,“十三五”时期,在国家强农惠农支农政策的支持下,中国在保障粮食安全、促进农业转型升级、农村一二三产业融合、农民增收致富等方面均取得了显著成效,农村全面小康建设扎实稳步推进,脱贫攻坚目标任务已接近完成。 “十四五”时期是中国经济社会发展的重要转折时期,也是实现全面建成小康社会目标后向全面建成社会主义现代化强国迈进的承上启下的关键时期。在这一时期,中国农村发展形势将呈现出新的特点。《报告》预计到2025年,中国城镇化率将达到65.5%,保守估计新增农村转移人口在8000万人以上;农业就业人员比重将下降到20%左右;乡村60岁以上人口比例将达到25.3%,约为1.24亿人。 《报告》指出“十四五”时期中国农村发展的总体思路是:以确保国家粮食安全为前提,以深化体制改革和加快科技创新为动力,以农业农村高质量发展为主线,以促进农村产业转型升级、提升农村公共服务质量、推动农民持续增收致富、全面提升综合治理能力为重点,加快推进美丽乡村、智慧乡村和善治乡村建设,为2035年基本实现农业农村现代化奠定坚实基础。 为此,需通过补短板、调结构、抓改革、强治理,促进乡村全面振兴。 一是着眼重点区域、重点领域、重点人群,补齐农村民生短板。二是在保障粮食安全的前提下,提质量善布局,大力提升农业生产率,强化数字乡村建设,全面优化农村产业结构。三是做好承包地延包试点工作,推进农村“三块地”改革,拓展确权成果应用,着重深化农村集体产权制度改革,通过全面深化农村改革,提升协同效应。四是通过厘清治理主体职责边界,适应乡村社会变动带来的新型治理需求,优化治理手段,强力提升乡村综合治理能力。 《中国农村发展指数及中国农村发展指数测评报告》也同期发布,该报告从“五位一体”总布局的视角出发,按照乡村振兴战略的要求,构建了农业农村现代化发展水平评价指标体系,包括农村产业现代化、农村现代化、农民生活现代化、体制机制保障与政策性供给四个维度29个指标构成。 《报告》显示,2016年中国农村综合发展指数达到0.677,与2015年相比提高了0.028。生活水平维度对总指数的增长贡献最大,达到39.3%。而城乡一体化维度的贡献率出现大幅下降,在总指数增长中的贡献率仅为3.6%。农村生态环境改善明显,生态环境保护与治理取得了较好成效。间发展失衡在东北与西部省份更突出,但普遍趋于缓解。 我国农民收入来源趋于多元化,增收进入“多轮驱动”时期,但各项收入的增速均有所放缓,且区域间差异显著。为此,《报告》建议应在充分发挥市场机制的同时深化改革,建立起有利于农民增收的制度环境,并形成因地制宜的农户增收长