氮及其化合物

考点1 氮气及氮的氧化物

1. 氮元素的存在

在自然界中,氮元素既有态,也有态,大部分氮元素以态的形式存在于空气中。

2.氮气的物理性质:

颜色:,状态:,气味:,水溶性:溶于水。

3. 氮气的化学性质

常温下,氮气的化学性质稳定,通常情况下不易发生化学反应。写出下列反应的化学方程式。

(1) 工业上合成NH3:。

(2) N2和O2在放电条件下生成NO:。

(3) Mg在N2中燃烧:。

4. 氮的固定

(1) 含义:将的氮转变为的氮。

(2) 方式:、生物固氮、工业固氮。

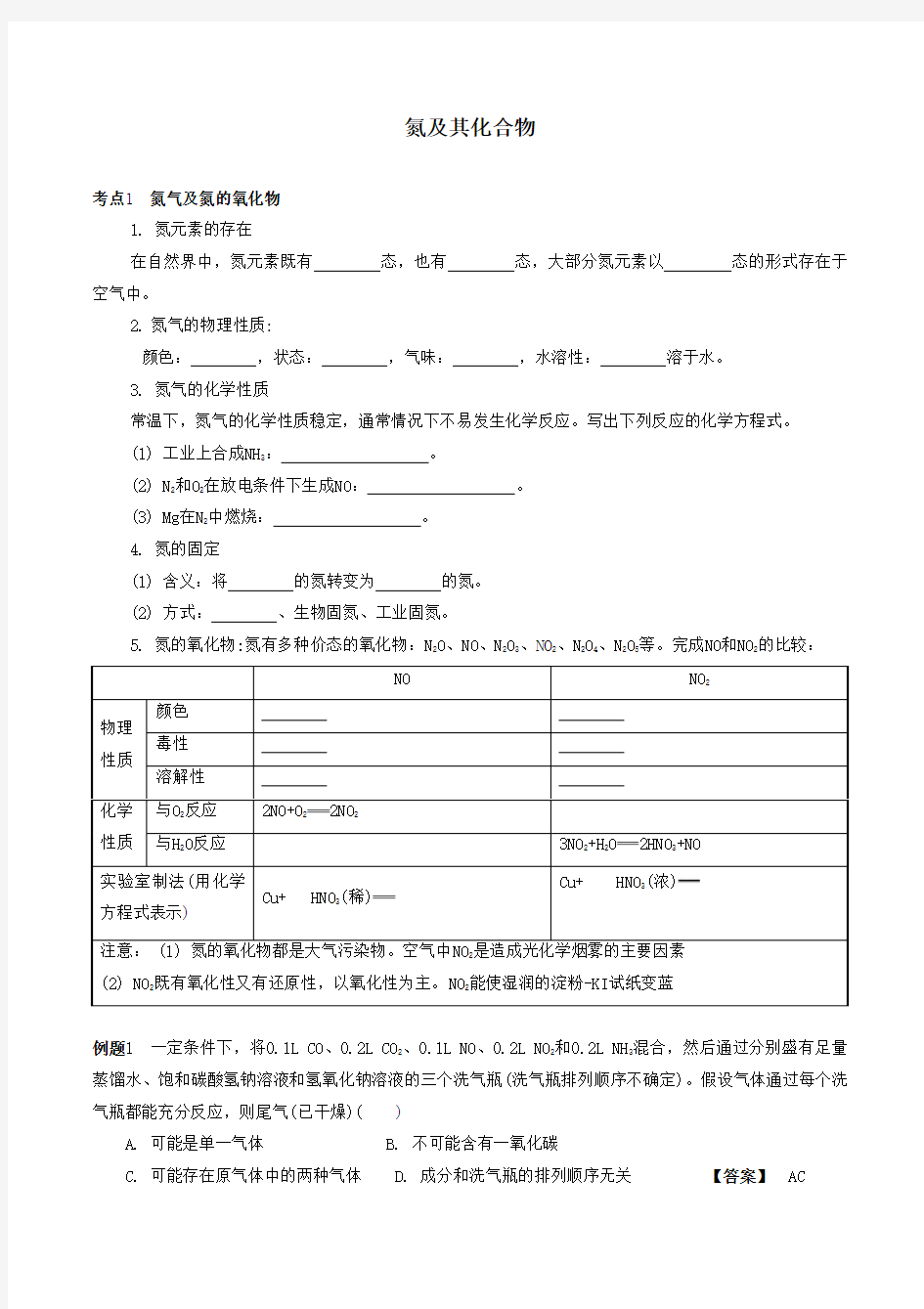

5. 氮的氧化物:氮有多种价态的氧化物:N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5等。完成NO和NO2的比较:

NO NO2

物理性质颜色毒性溶解性

化学性质与O2反应2NO+O22NO2

与H2O反应3NO2+H2O2HNO3+NO

实验室制法(用化学方程式表示) Cu+ HNO3(稀)

Cu+ HNO3(浓)

注意: (1) 氮的氧化物都是大气污染物。空气中NO2是造成光化学烟雾的主要因素

(2) NO2既有氧化性又有还原性,以氧化性为主。NO2能使湿润的淀粉-KI试纸变蓝

例题1 一定条件下,将0.1L CO、0.2L CO2、0.1L NO、0.2L NO2和0.2L NH3混合,然后通过分别盛有足量蒸馏水、饱和碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液的三个洗气瓶(洗气瓶排列顺序不确定)。假设气体通过每个洗气瓶都能充分反应,则尾气(已干燥)( )

A. 可能是单一气体

B. 不可能含有一氧化碳

C. 可能存在原气体中的两种气体

D. 成分和洗气瓶的排列顺序无关【答案】AC

变式1:NO x是汽车尾气中的主要污染物之一。

(1) NO x能形成酸雨,写出NO2转化为HNO3的化学方程式:。

(2) 在汽车尾气系统中装置催化转化器,可有效降低NO x的排放。当尾气中空气不足时,NO x在催化转

化器中被还原成N2排出。写出NO被CO还原的化学方程式:。

(3) 通过NO x传感器可监测NO x的含量,其工作原理示意图如下图所示。

2Pt电极上发生的是(填“氧化”或“还原”)反应。

1写出NiO电极的电极反应式:。

【答案】(1) 3NO2+H2O2HNO3+NO (2) 2CO+2NO N2+2CO2(3) ①还原②NO+O2--2e-NO2

微课1 书写减少氮氧化物排放的化学方程式

图1 图2

图3

(1) 汽车排出的尾气中也含有氮氧化物,为避免污染,常给汽车安装尾气净化装置。净化装置里装

有催化剂,气体在催化剂表面吸附与解吸作用的机理如图1所示。写出净化过程中的总化学方程

式:。

(2) TiO2在紫外线照射下会使空气中的某些分子产生活性基团OH,OH能将NO、NO2氧化,如图2所示,

OH与NO2反应的化学方程式为NO2+OH HNO3。写出OH与NO反应的化学方程式:。

(3) 用乙烯作为还原剂将氮的氧化物还原为N2是燃煤烟气的一种脱硝(除NO x)技术。其脱硝机理如图

3,写出该脱硝过程中乙烯和NO2反应的化学方程式:。

答案:(1) 2NO+O2+4CO4CO2+N2(2) 3OH+NO HNO3+H2O (3) 2C2H4+6NO24CO2+3N2+4H2O

考点2 氨气及铵盐 1. 氨气

(1) 氨气的物理性质

颜色: ;气味: ;密度:比空气 ;溶解性: 溶于水(常温常压下,1体积水中大约可溶解 体积氨气);熔、沸点低,易液化。

(2) 氨气的化学性质 ①与水反应:NH 3+H 2O NH 3·H 2O 计算氨水浓度时通常将 视作溶质,氨水的浓度越大,密

度 。

弱碱性:NH 3·H 2O

N

4

H ++OH

-

络合性:Ag +

+2NH 3·H 2O [Ag(NH 3)2]+

+2H 2O

②与酸反应:实质是NH 3+H +

N

4

H +

③与O 2反应:4NH 3+5O 2

4NO+6H 2O

(3) NH 3的用途: 液氨可用作 。NH 3是一种重要的化工原料,可用来制硝态氮肥、铵态氮肥、尿素等。 2. 铵盐

(1) 铵盐的物理性质: 色晶体, 溶于水。 (2) 铵盐的化学性质 ①热不稳定性 NH 4Cl NH 4HCO 3

②与碱溶液的反应 N 4H +

+OH

-

,氨气能使 试纸变 色(可用于检验铵盐)。

(3) N 4H +

的检验 未知液呈碱性

湿润的 色石蕊试纸变 色,则证明含N

4

H +。

例题2 下列说法正确的是

( )

A. 氨气与氯气相遇可能冒白烟

B. 氨气通入浓硫酸或浓硝酸中会被氧化

C. 氨气可以由所有铵盐受热分解得到

D. 氨气比PH 3易液化是因为N —H 键的键能比P —H 键的键能大 【答案】 A 变式2 探究氨气及铵盐性质的过程中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是

( )

A. 将集有氨气的试管倒扣于水槽中,液体迅速充满试管,说明氨气极易溶于水

B. 将pH=11的氨水稀释1 000倍,测得pH>8,说明NH3·H2O为弱碱

C. 加热NH4HCO3固体,观察到固体逐渐减少,试管口有液滴产生,说明NH4HCO3受热不稳定

D. 将红热的铂丝伸入右图所示的锥形瓶中,瓶口出现少量红棕色气体,说明氨气的氧化产物为NO2

【答案】 D

1. NH3的实验室制法

(1) 方法一:加热固态铵盐和碱的混合物。一般加热NH4Cl和Ca(OH)2的混合物。

原理:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O

装置:固体+固体气体(与用KClO3或KMnO4制O2的装置相同)。

收集:只能用向下排空气法。

干燥:用碱石灰(NaOH和CaO固体的混合物),不能用CaCl2。

验满:用湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸变蓝色;或将蘸有浓盐酸的玻璃棒置于试管口,有白烟产生。

注意事项:收集时,一般在试管口塞一团用水或稀硫酸浸湿的棉花球,可减小NH3与空气的对流速率,收集到纯净的NH3,同时也可避免污染空气。

(2) 方法二:加热浓氨水。

原理:NH3·H2O NH3↑+H2O

装置:

(3) 方法三:浓氨水中加固态碱性物质(如NaOH粉末)。

原理:浓氨水中存在平衡NH 3+H 2O NH 3·H 2O N

4

H +OH -

,加入固态碱性物质(如CaO 、NaOH 、碱石灰

等),使平衡逆向移动,同时反应放热,促进NH 3·H 2O 的分解。

装置:

2. NH 3的催化氧化反应 4NH 3+5O 2

4NO+6H 2O 4NH 3+6NO

5N 2+6H 2O 8NH 3+6NO 2

7N 2+12H 2O

考点3 硝酸

1. 硝酸的性质

(1) 硝酸的物理性质:纯硝酸是 色、有 气味、易 的液体,能跟水以 互溶,常用浓硝酸的质量分数为 ,“发烟硝酸”的浓度为 。

(2) 硝酸的化学性质 ①强酸性

与CaCO 3反应:CaCO 3+2HNO 3

Ca(NO 3)2+CO 2↑+H 2O

稀硝酸遇石蕊试液, (填现象)。 浓硝酸遇石蕊试液, (填现象)。

②不稳定性:HNO 3受热或光照分解的化学方程式为 。 ③强氧化性:常温下,Fe 、Al 遇冷、浓硝酸 (填现象)。 Cu 与稀硝酸反应: 。 Cu 与浓硝酸反应: 。 C 与浓硝酸反应: 。 2. 硝酸的用途

硝酸是一种重要的化工原料,常用来制造 、 、 、 、 等。

例题3 等质量的下列物质与足量稀硝酸反应,放出NO 物质的量最多的是( ) A. FeO B. Fe 2O 3

C. FeSO 4

D. Fe 3O 4 【答案】 A

变式3 对于1L HNO 3和H 2SO 4的混合溶液,若HNO 3和H 2SO 4物质的量浓度存在如下关系:

c (H 2SO 4)+c (HNO 3)=1.2mol ·L -1。则理论上最多能溶解铜的物质的量为( )

A. 0.80mol

B. 0.72mol

C. 0.45mol

D. 0.40mol 【答案】 B

【解析】物质的量浓度为1.2mol·L-1属于稀溶液,而稀硫酸与铜不反应,溶解铜的是稀硝酸,稀

硫酸提供氢离子参与反应。溶解最多的铜,N

-

3

O

被完全反应。假设1LHNO3和H2SO4的混合溶液中

n(H2SO4)=x mol,n(HNO3)=y mol,x+y=1.2mol…①;铜被溶解的离子方程式是3Cu+8H++2N

-

3

O

3Cu2++2NO↑

+4H2O

8mol 2mol

2x+y y

则8∶2=(2x+y)∶y…②。解①②得x=0.72、y=0.48,根据 3Cu~2N

-

3

O

,被溶解的铜为0.72 mol。

硝酸的工业生产

1. 工业生产中的物质转化:NH3→NO→NO2→HNO3

2. 主要原料:氨气、空气、水

3. 主要原理: (1) 4NH3+5O24NO+6H2O (2) 2NO+O22NO2 (3) 3NO2+H2O2HNO3+NO

4. 尾气处理: NO+NO2+2NaOH2NaNO2+H2O 2NO2+2NaOH NaNO3+NaNO2+H2O

【随堂检测】

1. 下列装置适用于实验室制氨气并验证氨气的某化学性质,其中能达到实验目的的是( )

A. 用装置甲制取氨气

B. 用装置乙除去氨气中的水蒸气

C. 用装置丙验证氨气具有还原性

D. 用装置丁吸收尾气【答案】 C

2. 一定质量的铁和足量的稀硝酸或浓硝酸完全反应,在相同条件下,用排水集气法收集产生的气体。下列叙述一定正确的是( )

A. 硝酸浓度越大,消耗的硝酸越少

B. 硝酸浓度不同,生成Fe(NO3)3的物质的量相同

C. 硝酸浓度越大,产生的气体越少

D. 用排水集气法收集到的气体在相同状况下体积相同 【答案】 BD

3. 红热的木炭与浓硝酸共热产生的气体等分为①和②两份,第①份先通过适量蒸馏水,再导入少量石灰水;第②份直接通入少量石灰水。则石灰水的变化最可能为( ) A. ①不变浑浊,②变乳白色 B. ①变乳白色,②不变浑浊

C. ①变乳白色,②变乳白色

D. ①不变浑浊,②不变浑浊 【答案】 B

【解析】 碳与浓硝酸反应产生CO 2和NO 2的混合气体,混合气体先通过水,NO 2可与水反应生成硝酸和NO ,则剩余NO 和CO 2的混合气体,再通过石灰水会产生CaCO 3沉淀;而混合气体直接通过石灰水,NO 2可与水反应生成的硝酸为强酸,故会产生Ca(NO 3)2溶液,难以得到CaCO 3沉淀。

4. 判断下列说法是否正确

(1) 分别加热盛有NH 4Cl 和单质碘的试管,管口均有固体凝结。 ( ) (2) 常温下铁能被浓硝酸钝化,可用铁质容器贮运浓硝酸。 ( ) (3) 常温下,浓硝酸不跟铁发生化学反应,可用铁制容器盛装浓硝酸。 ( )

(4) 液氨汽化时要吸收大量的热,可用作制冷剂。

( )

(5) 氨气显碱性,可用P 2O 5或无水CaCl 2干燥。 ( )

(6) 氮气化学性质通常不活泼,可将炽热的镁粉放在氮气中冷却。

( )

(7) 向某稀溶液中加入少量NaOH 溶液,未产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,该溶液中一定不含N

4

H 。 ( )

(8) 标准状况下,6.72L NO 2与水充分反应转移的电子数目为0.1N A 。 ( ) (9) 氨气具有氧化性,可用浓氨水检验氯气管道是否泄漏。 ( ) (10) 加入铝粉能放出氢气的溶液中一定能大量存在C

2-3

O 、Al

-2

O 、I -

、N

-3

O 等离子。 ( )

【答案】 (1) √ (2) √ (3) ? (4) √ (5) ? (6) ? (7) ? (8) ? (9) ? (10) ?

【课后检测】

1. 下列装置应用于实验室制取NH 3,并用AlCl 3溶液吸收多余氨气制氢氧化铝,最后回收氯化铵的实验,能达到实验目的的是( )

A. 用装置甲制取NH 3

B. 用装置乙吸收NH 3制取Al(OH)3

C. 用装置丙在不断搅拌下分离Al(OH)3和NH 4Cl 溶液

D. 用装置丁蒸干NH 4Cl 溶液并灼烧制NH 4Cl

2. 相同质量的铜片分别与体积相同且过量的浓硝酸、稀硝酸反应,二者比较相等的是( ) A. 反应中氧化剂得到电子总数 B. 铜片消耗完所需时间 C. 反应后溶液中铜离子的物质的量浓度(反应后溶液体积不变) D. 反应生成气体的体积(同温、同压)

3. 下列关于自然界中氮循环(如下图)的说法不正确的是

( )

A. 氮元素均被氧化

B. 工业合成氨属于人工固氮

C. 含氮无机物和含氮有机物可相互转化

D. 碳、氢、氧三种元素也参与了氮循环

4. 物质的量之比为1∶3的锌与稀硝酸混合,若硝酸被还原的产物为N 2O ,反应结束后锌没有剩余,下列说法正确的是( )

A. 在此反应中硝酸体现强氧化性,全部被还原

B. 向反应后的溶液中再加入金属铁,不再发生化学反应

C. 该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1∶4

D. 该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸之比为1∶5

5. 汽车排放的尾气中含有NO 2,NO 2是城市大气污染的主要污染物之一。在日光照射下,NO 2发生一系列光化学烟雾的循环反应,从而不断产生O 3,加重空气污染。反应过程为①2NO 22NO+2O ;②

2NO+O 2

2NO 2;③O+O 2

O 3。下列对该反应过程及产物的叙述正确的是( )

A. NO 2起催化剂作用

B. NO 起催化剂作用

C. NO 2只起氧化剂作用

D. O 3与O 2互为同分异构体

6. 铵盐是一类重要的氮的化合物,设N A 表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( ) A. 1 mol N 4

H +含有的电子数为11N A

B. N

4

H +中N 元素的化合价为-3,在氧化还原反应中常作氧化剂

C. 0.1 L 3 mol ·L -1

NH 4NO 3溶液中氮原子数等于0.6N A

D. 硫酸铵中既含有离子键又含有共价键,而氯化铵中只含有离子键 7. 判断下列说法是否正确(用“√”或“?”回答)。 (1)氯化铵、次氯酸都属于强电解质。 ( ) (2)制二氧化氮时,用水或NaOH 溶液吸收尾气。 ( )

(3)液氨用作制冷剂不涉及化学变化。( )

(4)浓氨水可检验氯气管道漏气。( )

(5)将NH4Cl溶液蒸干制备NH4Cl固体。( )

(6)常温下,相同的铝片中分别加入足量的浓、稀硝酸,浓硝酸中铝片先溶解完。( )

(7)只滴加氨水鉴别NaCl、AlCl3、MgCl2、Na2SO4四种溶液。( )

(8)标准状况下,22.4 L氨水含有N A个NH3分子。()

(9)通过灼热的镁粉除去N2中的O2。( )

(10)P2O5可用于干燥Cl2和NH3。( )

8. 某校实验小组的同学利用下图所示实验装置探究氨与氧化铜的反应(图中夹持、固定装置均略去)。

(1)按图设计组装好仪器,先,再装入药品。

(2)A中分液漏斗内应装B中固体试剂为。

(3)打开分液漏斗活塞,加入试剂,点燃C处的酒精灯,一段时间后,观察到C中氧化铜全部转化成光亮的红色固体,F中集气瓶内收集到一种无色气态单质。写出装置C中反应的化学方程式:。

(4)E中浓硫酸的作用是。

(5)已知Cu2O也是红色的。下表为实验前后C装置的质量,通过计算可知反应后的产物中 (填“有”、“无”或“无法确定”)Cu2O。

空玻璃管实验前(样品+玻璃管) 实验后(样品+玻璃管)

59.60 g 65.60 g 64.64 g

9. 某小组对Cu与浓硝酸的反应进行研究。记录如下:

装置药品现象

实验1 0.64 g 铜片和20.0 mL

浓硝酸

铜片消失,得到绿色溶液A,放置较

长时间后得到蓝色溶液B…

Ⅰ. Cu与浓硝酸反应的化学方程式是。Ⅱ. 探究实验1中溶液A呈绿色而不是蓝色的原因。

(1)甲认为溶液呈绿色是由Cu2+浓度较大引起的。

乙根据实验记录,认为此观点不正确,乙的依据是。

(2)乙认为溶液呈绿色是由溶解的NO2引起的。

进行实验2:先将NO2通入B中,再鼓入N2。结果证实假设成立。

则以上两步操作对应的现象分别是、。(3)为深入研究,丙查阅资料,有如下信息:

ⅰ. 溶有NO2的浓硝酸呈黄色;水或稀硝酸中通少量NO2溶液呈无色。

ⅱ. NO2溶于水,会发生反应2NO2+H2O HNO3+HNO2。

HNO2是弱酸,只能稳定存在于冷、稀的溶液中,否则易分解。

ⅲ. N

-

2

O

能与Cu2+反应:Cu2+(蓝色)+4N

-

2

O

Cu(NO2

2-

4

)

。

据此,丙进一步假设:

a. 可能是A中剩余的浓硝酸溶解了NO2得到的黄色溶液与Cu(NO3)2的蓝色溶液混合而形成的绿色;

b. 可能是A中生成了Cu(NO2

2-

4

)

使溶液呈绿色。

丙进行如下实验:

操作现象

1. 配制与溶液A的c(H+)相同的HNO3溶液,取20.0

mL,通入NO2气体

溶液呈黄色

2. 再加0.01 mol Cu(NO3)2固体搅拌至完全溶解溶液变为绿色

3. 加水稀释溶液立即变为蓝色

1. 向20.0 mL 0.5 mol·L-1Cu(NO3)2蓝色溶液中通

入少量NO2

溶液呈绿色

2. 加入稀硫酸有无色气体放出,遇空气变红棕色,溶液很快变为蓝色

①亚硝酸分解的化学方程式是。

②请用平衡原理解释加入稀硫酸后绿色溶液变蓝的原因:。

(4)根据实验得出结论:实验1中溶液A呈绿色的主要原因是,请依据实验现象阐述理由:。

1. A 【解析】CaO与水反应增大氢氧根离子浓度,且放热,均可使氨气逸出,甲装置可制备氨气,A正确;氨气极易溶于水,导管在液面下,乙装置可发生倒吸,B错误;过滤时不能搅拌,易捣破滤纸,C错误;蒸干NH4Cl溶液会使氯化铵分解,应用结晶法制NH4Cl,D错误。

2. AC 【解析】 因为m(Cu)相同,失电子总数相等,氧化剂得到电子总数相同,A 正确;浓硝酸反应速率快,铜片消耗时间短,反应速率不相等,B 错误;m(Cu)相同,因为溶液体积相同,所以c(Cu 2+

)相等,C 正确;因为3Cu+8HNO 3(稀)3Cu(NO 3)2+2NO ↑+4H 2O 、Cu+4HNO 3(浓)

Cu(NO 3)2+2NO 2↑+2H 2O ,反应生成气

体的体积不相等,D 错误。

3. A 【解析】 硝酸盐中氮元素的化合价为+5价,被细菌分解变成大气中氮单质,氮元素由+5价→0价,被还原,A 错误;工业合成氨是将N 2与H 2在一定条件下反应生成NH 3,属于人工固氮,B 正确;氮循环中铵盐和蛋白质可相互转化,铵盐属于无机物,蛋白质属于有机物,含氮无机物和含氮有机物可相互转化,C 正确;碳、氢、氧三种元素也参加了氮循环,如蛋白质的制造需要碳元素,N 2转化为硝酸盐需要氧元素,人工固氮合成NH 3需要氢元素,D 正确。

4. D 【解析】 根据锌与硝酸反应的产物,可写出化学方程式: 4Zn+10HNO 3

N 2O ↑+4Zn(NO 3)2+5H 2O ,

但本题所给n(Zn)∶n(HNO 3)=1∶3,即4∶12,所以该化学方程式又可看成4Zn+12HNO 3

N 2O ↑

+4Zn(NO 3)2+2HNO 3+5H 2O(即HNO 3有剩余),A 错误;由于有剩余HNO 3存在,所以可与铁反应,B 错误;被还原的HNO 3与未被还原的硝酸之比为2∶10=1∶5,C 错误,D 正确。

5. A 【解析】 反应过程①+②得O 2

2O ,③O+O 2

O 3,NO 2起催化剂作用,反应过程①中NO 2既是氧化

剂又是还原剂,A 正确,B 、C 错误;O 3与O 2的分子式不相同,不互为同分异构体,互为同素异形体,D 错误。

6. C 【解析】 1个N

4

H +中含有10个电子,A 错误;N

4

H +中N 元素的化合价为-3价,化合价最低,在氧化

还原反应中常作还原剂,B 错误;0.1 L 3 mol ·L -1

NH 4NO 3溶液中的氮原子数为0.6N A ,C 正确;铵根离子中,氮与氢原子之间为共价键,D 错误。

7. (1) ? (2) ? (3) √ (4) √ (5) ? (6) ? (7)? (8) ? (9) ? (10) ?

8. (1) 检查气密性 (2) 浓氨水 碱石灰 (3) 2NH 3+3CuO 3Cu+N 2+3H 2O (4) 吸收未反应的NH 3 (5)

有

9. Ⅰ. Cu+4HNO 3(浓)

Cu(NO 3)2+2NO 2↑+2H 2O

Ⅱ. (1) 溶液A 和溶液B 中c(Cu 2+

) 基本相同 (2) 溶液由蓝变绿 溶液由绿变蓝、有红棕色气体逸出

(3) ①3HNO2HNO3+2NO↑+H2O ②加入稀硫酸,抑制HNO2的电离,并使HNO2分解,c(N

-

2

O

)降低,造成

Cu2+(蓝色)+4N

-

2

O

Cu(NO2

2-

4

)

平衡向逆反应方向移动,溶液由绿色变蓝色(4) A中剩余的浓硝酸溶解了

NO2得到的黄色溶液与Cu(NO3)2的蓝色溶液混合而形成的绿色实验4中加稀硫酸,溶液变为蓝色,说明酸

性较强的A溶液中N

-

2

O

不能大量存在,因此在A溶液中,绿色的Cu(NO2

2-

4

)

不能大量存在,Cu2+与N

-

2

O

反应生

成Cu(NO2

2-

4

)

不是使溶液呈绿色的主要原因

【解析】Ⅰ. (1) 硝酸具有强氧化性,可与铜反应生成硝酸铜和二氧化氮气体,反应的化学方程式为Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。Ⅱ. (1) 乙的依据是溶液A和溶液B中c(Cu2+)基本相同。(2) 乙认为溶液呈绿色是由溶解的NO2引起的,若假设成立,则先将NO2通入B中,再鼓入N2,以上两步操作对应的现象分别是溶液由蓝变绿,溶液由绿变蓝、有红棕色气体逸出。(3) ①根据加入稀硫酸有无色气体放出,遇空气变红棕色,可知有一氧化氮生成,则亚硝酸歧化分解的化学方程式是3HNO2HNO3+2NO↑+H2O。②加

入稀硫酸后,抑制HNO2的电离,并使HNO2分解,c(N

-

2

O

)降低,造成 Cu2+(蓝色)+4N

-

2

O

Cu(NO2

2-

4

)

平衡向

逆反应方向移动,溶液由绿色变蓝色。(4) 根据实验得出结论:实验1中溶液A呈绿色的主要原因是 A中剩余的浓硝酸溶解了NO2得到的黄色溶液与Cu(NO3)2的蓝色溶液混合而形成的绿色;依据实验现象阐述理

由:实验4中加稀硫酸,溶液变为蓝色,说明酸性较强的A溶液中N

-

2

O

不能大量存在,因此在A溶液中,绿

色的Cu(NO2

2-

4

)

不能大量存在,Cu2+与N

-

2

O

反应生成Cu(NO2

2-

4

)

不是使溶液呈绿色的主要原因。

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

14 驿路梨花 1.进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概。 2.理清文章的记叙顺序,分析、理解文章的构思特点及表达效果。 3.分析、理解?梨花?在文中的不同含义及作用,理解用《驿路梨花》作标题的妙处。 4.学习心怀善良、感恩与助人为乐的雷锋精神。 第1课时 一、导入新课 同学们,请欣赏梨花的图片。由梨花的图片你们想到了哪些关于梨花的诗句呢? 梦回人远许多愁,只在梨花风雨处。——辛弃疾《玉楼春·风前欲劝春光住》 玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。——白居易《长恨歌》 总结过渡:在不同诗句中梨花有不同的象征意义,彭荆风这篇小说的题目《驿路梨花》出自陆游诗句?悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开?。那么,本文讲述了一个怎样的故事,文中的?梨花?又有怎样的含义呢?请带着疑问快速阅读课文。 二、教学新课 目标导学一:初读课文,整体感知 概括课文讲述的一个故事。思考: (1)文中故事发生的地点是哪里? (2)文中出现了哪些人物? (3)按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表,展示文中人物与小茅屋之间的故事。 (4)以?我?和老余的所见所闻为顺序,复述故事情节。 (5)比较两种记叙顺序,思考讨论课文采用的记叙顺序有什么作用。 明确:一个故事:小说通过发生在哀牢山深处一所小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。 按小茅屋修盖、维护的先后顺序列表如下: 课文记叙顺序的作用:设置悬念、引人入胜、波澜起伏。 总结过渡:从全文整体结构看,全文以?我?和老余的行踪为线索,一晚一早的所见所闻的时间顺序组织材料,采用的是顺叙,其中瑶族老人打猎迷路,夜宿茅屋,解放军盖小屋,梨花姐妹照料小茅屋又是插叙。如果从小茅屋建造和维护的过程来看,课文采用的是倒叙。

第四节氮及其化合物(教、学案) 考纲要求 1.了解氮单质及其重要化合物的主要性质及应用。 2.了解氮单质及其重要化合物对环境质量的影响。 命题热点 1.以不同价态的氮考查氧化还原反应. 2.以NO、NO2的制备考查HNO3的性质。 3.以氨和铵盐的相互转化考查NH3、NH 4+的检验及NH3的实验室制法等。 全局性掌控 本节重要知识有N2、NO、NO2、NH3、HNO3、铵盐的性质及用途,NH3的制法,NH的检验等,主要考查硝酸的强氧化性,如离子共存,氨气的性质、实验室制法及相关探究性实验,硝酸与金属反应的相关计算,大气污染等.硝酸的强氧化性一直是高考的热点,硝酸与金属的反应也经常出现,预测2013年的高考中氮及其化合物知识仍会与理论知识结合起来综合考查. 氮元素及其化合物之间的转化关系 判断正误,启迪思维 1.向氢氧化亚铁中加入足量的稀硝酸:Fe(OH)2+2H+==Fe2++2H2O(2010·四川卷T9-B项) 2.CO、NO、NO2都是大气污染气体,在空气中都能稳定存在(2010·山东卷T13-C项) 3.pH=1的溶液中能大量共存的离子组:Fe2+、NO 、SO42+、Na+(2010·江苏卷T6-A项) 4.NO可用于某些疾病的治疗(2010·上海卷T4-D项) 5.将NH3通入热的CuSO4溶液中能使Cu2+还原成Cu(2010·全国卷ⅠT7-D项) 氮族元素概述 氮族元素包括五种元素,位于元素周期表的族。 一、氮的单质及其氧化物 (一)氮气 氮元素在自然界中以和两种形态存在,游离态的氮均以形式存在,N2占空气体积的左右。

1.物理性质:。 2.分子结构:电子式为。结构式为。由于氮气分子中的N≡N键很牢固,断裂需很多能量,所以通常状况下,氮气的化学性质不活泼。 3.氮的固定 (1)氮的固定的定义 (2)氮的固定种类 氮的固定分和两种。自然固氮又有和两种。 雷电固氮的化学方程式为(汽车引擎中也有此反应发生,因此汽车尾气中含有氮的氧化物会污染大气)。 目前工业上人工固氮的方法主要是合成氨,其反应的化学方程为 N2加热时可以和镁反应: (二)氮的氧化物 1.氮的氧化物有多种:,其中和分别为和的酸酐,而中学化学重点研究的是NO和NO2两种氧化物。 2.NO和NO2的性质 二、氨 1.物理性质 氨气是无色有气味的气体,易液化(液态氨称为液氨,常用做制冷剂)。极易溶于水,常温常压下,1体积水能溶解约700体积的NH3,其水溶液称为氨水。 2.分子结构 电子式为结构式分子空间构型 3.化学性质 (1)与水反应化学方程式水溶液显 性,原因是(用电离方程式表示)(2)液氨和氨水的区别 NH3+H2O NH3·H2O NH4++OH-,氨水呈碱性。 液氨氨水物质成分

班级 小组 姓名 评价 拿来主义(教师) 【学习目标】1.理解这篇杂文语言犀利、幽默的特点。 2.学习文章主要采用的两种论证方法:因果论证、 比喻论证。正确理解各种比喻的含义。 3.理解如何正确对待中外文化遗产。 【重点难点】1?结合实际认清对待文化遗产的正确态度 2?了解并学习本文的论证方法 【学法指导】诵读法、合作探究法。 |预习案|自主学习一台前幕后,先睹为快 导入新课 著名作家冯骥才,前几年赴法国访问时,遇到了这样一件事,在一次欢迎宴会上,外国记者问 道:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们不担心变成资本主义吗 ?”同学们 请设想一下,如果是你,会怎样回答呢 ?冯先生是这样回答:“不!人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉不 会变成牛。”他幽默机智的回答,博得满堂喝彩。是的。我们学习资本主义的东西,不会变成资本主义, 同样,继承文化遗产时,只要我们坚持正确的原则,就一定能够有助于新事物的发展,这个原则就是“拿 来主义”。 【知识链接】 1. 走进作者 鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名,浙江绍兴人,是我国现代伟大的 文学家、思想家、革命家。1918年5月首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说 《狂 人日记》,奠定了新文学运动的基础。他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。作品 主要有短篇小说集《呐喊》《徬徨》《故事新编》 ,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,以及大量 的杂文集,如《坟》《而已集》《二心集》《华盖集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。本文选自鲁迅 的杂文集《且介亭杂文》。 2. 关于杂文 杂文是一种文学体裁,一般采用议论的表达方法。它 短小、犀利、幽默、灵巧、隽永,常借助典故、 笑话、趣闻、传说等,通过打比方、分类别、说古道今、谈天说地等手法使议论形象化 ,内容广泛,形式 多样,凡是有关社会生活、事件动态、日常工作、学习的杂感、杂谈、杂论、随笔、短评、札记,都可以 归入杂文一类。 3?“介亭”二字的由来 一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生 有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤慨之 情。“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了 国民党统治下半殖民地半封 建的黑暗现实。 4. 背景介绍 清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行 卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继 续实行“送去主义”。当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来, 就是“全盘否定”和“全盘西化” 。针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了 “拿来主义”的口号, 阐明了对待外国文化的正确态度。 【自主检测】 1. 给加点字注音: 冠冕堂皇(gu 01 mi an )吝啬(I ins e )玄虚(xu 岔) 蹩进(bi e ) 残羹冷炙(g aig zh i )脑髓(su i ) 孱头(c m ) 自诩(xu )'掘起(ju e ) ?磕头(k e )徘徊(p dhu 6 )譬如(p i )国粹(cu i )' 2. 解释词语,并解释加粗词语。? (1)礼尚往来 (2)大度 (3) 残羹冷炙 (4) 冠冕堂皇 (5) '孱头 (6)玄虚 (7)国粹 【整体感知】仔细反复朗读文章,思考问题 1?什么是“拿来主义”? 2.为什么要实行“拿来主义”? 3.怎样“拿来”? 课文可分三部分: 第一部分(1-4):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。 1、2段揭露国民党政府在学艺(文艺)上奉行“送去主义”的媚外求辱和欺世惑众的可耻行为,主张 必须针锋相对,实行“拿来主义”。 3、4段尖锐地指出“送去主义”的自欺欺人的实质,它必然导致亡国灭种的惨重后果。 高一语文必修4 导学案

《驿路梨花》导学案 学习目标:1.有感情地朗读课文,积累字词。 2.整体感知,梳理文章内容。 3.本文的写作特点。 4.本文的中心。 学习重点:整体感知课文,把握作者的行文思路,理解记叙的顺序。 学习难点:景物描写在写人叙事过程中的作用。 自主学习 一、预习要求:1.自读课文:朗读2遍,疏通字词障碍;默读2遍,对文章的基本情节有所了解。 2.将生字、解词整理在预习笔记本(即活页本)上。 二、预习检测: 背景资料:《驿路梨花》写于1977年5月。当时,我经历了“文革”7年牢狱之灾后,出狱已近两年。那是5月间的一个下午,我午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开”的诗句时,那美丽的意境使我联想起了过去在滇西南边地大山深处见过的大片梨花林,以及与梨花有关的许多特异人事,那都是我长久难以忘怀的美好生活。这时候,一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生,我忙披衣起床抓过纸笔来写作。情之所钟,使我的思绪完全进入了诗情画意的梨花林,以及那些朴实的哈尼族、瑶族人当中,也就写得很快,一个下午就完成了这篇《驿路梨花》。我这篇对善良、朴实、美好歌颂的《驿路梨花》,也是让人们用过去与“文革”对比,以鞭笞丑恶。 2.给加点字注音: 驿.路()露宿 ..()竹蔑.()喷.( )香撵.()走麂.子()恍.惚.()修葺.()着.()想折.()损菌.()子 3.解词: (1)陡峭:(2)修葺:葺, (3)恍惚:(4)修长:修,

三、整体感知 (一)根据课文内容填写下面的表格。 (二)依据表格内容,分别概括出这五件事: 1. 2. 3. 4. 5. (三)理出文章思路: ()小茅屋---投宿小茅屋---()---()小茅屋---()文中的这些情节是由什么串连起来的呢? 知识点: 线索,是贯穿文章始终的脉络。作者是通过线索将表现中心的材料联珠缀玉般地交织起来,使文章的各个层次贯通弥合,形成一个严密的整体。 作用:是贯穿全文的脉络,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

知识目标:了解作者,积累词语,初步感知文章的内容。 能力目标:培养学生分析理清文章写作顺序的能力。 思想教育:教育学生感受作品中体现的爱心。 教学重难点 1.了解作者,积累词语,初步感知文章的内容 2.理清文章写作的顺序 课时安排 二课时 第一课时 一、导入新课 同学们,你们喜欢春天吗?(喜欢)春天一到,万物复苏,百花竞放。不必说鲜艳如火的桃花,也不必说红粉似霞的杏花,单是那洁白胜雪的梨花,就能引起人们的天边遐思。古往今来,多少文人墨客倾其笔力,大绘春花,曾留下许多不朽的篇章。今天,我们就来一起学习当代著名作家彭荆风的──《驿路梨花》二、资料助读 彭荆风,男,汉族,1929年11月22日出生,祖籍江西萍乡,1950年加入中国共产党。原就职于成都军区创作室,任主任,职称文学创作一级,1956年加入江西省作协。1956年9月加入中国作家协会。1990年退休。 其长篇报告文学《解放大西南》获第五届鲁迅文学奖,短篇小说《驿路梨花》入选中国初中学生课本。 作者从1950年春,随军进入云南以来,三十多年大部分时间都在那里生活。作者写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时,党中央重新提出了学习雷锋。他想起了边疆许许多多朴实的人和事,想起了曾经见过的那深山大岭里的小茅屋,默默为茅屋打柴、背水的哈尼族人,以及为了后来的旅客,临行前都要给小茅屋做点事的先行者。想起这些,一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生。这篇对善良、朴实、美好歌颂的《驿路梨花》,也是让人们用过去与“文革”对比,以鞭笞丑恶。 三、预习检测 1.生字注音 陡峭.(qiào)竹篾.(miè)撵.走(niǎn)麂.子(jǐ) 恍惚 ..(huǎng hū)修葺.(qì)菌.子(jūn) 2.生词注解 驿路:又叫“驿道”,古时为传递政府文书而开辟的交通大道,沿途设有换马或休息的驿站。这里指过往行人所走的道路。 迷茫:广阔而看不清的样子。 恍惚:仿佛;近似。 修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。 折损:因过分尊敬使人承受不起,客套话。 照管:照看,对某个东西或物体进行管理,照顾。 四、合作探究 (一)整体感知 1.引导学生把握故事梗概,理清篇章结构。

氮及其化合物学案(一) 课标解读 知识再现 一、氮在自然界中的循环 二、氮气的结构和性质 1、 氮气的电子式________,两个氮原子间通过_______个共用电子对形成共价键,并破坏这种 _________,需要_________,因此氮气化学性质不活泼很难和其他物质发生化学反应。 2、 氮气的化学性质 (1)氮气和氢气反应(反应方程式)________________________,反应条件__________。

(2)氮气和氧气反应(反应方程式)_______________________,反应条件__________。 三、氮的氧化物及其性质 1、氮的氧化物简介 2、NO、NO2的性质、制法 (1)完成下列化学方程式 ①NO和氧气的反应:_____________________________,条件___________。 ②NO2和N2O4的相互转化:_______________________,条件___________。因此反应在______下进行,故通常“纯净”的NO2或N2O4并___纯。 ③NO2和水反应:________________________。 ④NO2和NaOH溶液反应:_______________________。 ⑤硝酸工业用NaOH吸收尾气:_________________________。 (2)NO2具有较强的氧化性,能______SO2;能使湿润的淀粉KI试纸______。 (3)氮的氧化物溶于水计算的有关化学方程式 原理:2NO+O2 =2NO2………① 3NO2+H2O =2HNO3 + NO ………② ①x 3 + ②x 2可得反应方程式_____________________________。 ①+ ②x 2可得反应方程式______________________________。 ①+ ②可得反应方程式_______________________________。 (4)NO、NO2的制取

高中语文《拿来主义》导学案新人教版必修4 一、教学目标 1、知识教育目标 (1)理解本文的题旨和拿来主义的基本含义。 (2)掌握本文的论证结构,体会鲁迅杂文的艺术特点。 2、能力训练目标 (1)通过阅读和分析本文,训练学生的逻辑思维能力。 (2)通过学习本文的论证方法,训练学生的写作能力 (2)通过学习本文形象、含蓄、幽默、犀利的语言,提高学生的语言表达能力。 3、情感陶冶目标 通过学习本文,加深对祖国改革开放国策的认识和理解,培养学生博大的心胸和远大的政治情怀。 二、教学重点 1、引导学生透过词语的表面,分析其深刻内涵。 2、学习运用生动形象的比喻论证法。 三、教学难点 体会鲁迅先生杂文尖锐犀利、幽默诙谐的语言风格。 四、教学方法 引导探究法 五、教学课时 二课时 第一课时 [导入] 由于改革开放,国门敞开,大量国外的东西涌入我国。这涌入的有先进的科技,但同时也有腐朽的资本主义生活方式。著名作家冯骥才先生到法国访问,在一次欢迎宴会上,外国记者接二连三地向他提问。其中一位记者问:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们就不担心变成资本主义吗?”冯先生回答:“不!人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉不会变成牛。”他幽默机智的回答,博得满堂喝彩。是的。我们学习资本主义的东西,不会变成资本主义,同样,继承文化遗产时,只要我们坚持正确的原则,就一定能够有助于新事物的发展,这个原则就是“拿来主义”。那么,什么是拿来主义,为什么要实行拿来主义呢?让我们一起来看看鲁迅先生的答案吧。 [新课] 一、时代背景 本世纪30年代,国民党反动政府为推行政治上的卖国主义政策,在文化政策及其活动上,主张“全盘西化”,贩卖民族虚无主义的文化观点,极力摧残民族文化。而在当时的左翼文化战线的内部,在“文艺大众化”问题的讨论中,一些受极“左”思潮影响的同志,又把“采用旧形式”视为“机会主义”、“类乎投降”,也不能正确对待民族文化遗产。针对这些情况,鲁迅先生以马列主义学说为指导,凭借自己丰富的知识和建设新文化过程中积累的经验,写下了这篇著名的杂文,回答了如何对待外国文化遗产(也包括民族文化遗产)的立场、态度和方法问题,并富有创新意义地命名为“拿来主义”。这一主张后来成为中国无产阶级对待文化遗产的代名词,普遍采用至今。 [布置阅读]要求学生默读全文,找出生字词,并理出文章思路 二、阅读:

《驿路梨花》导学案 学习目标:1?有感情地朗读课文,积累字词。 2?整体感知,梳理文章内容。 3.本文的写作特点。 4.本文的中心。 学习重点:整体感知课文,把握作者的行文思路,理解记叙的顺序。 学习难点:景物描写在写人叙事过程中的作用。 自主学习 一、预习要求:1.自读课文:朗读2遍,疏通字词障碍;默读2遍,对文章的基本情节有所了解。 2.将生字、解词整理在预习笔记本(即活页本)上。 二、预习检测: 1.填写文学常识: 《驿路梨花》作者是,他是代作家,作品有《》、《》、《》等。 背景资料:《驿路梨花》写于1977年5月。当时,我经历了“文革”7年牢狱之灾后,出狱已近两年。那是5月间的一个下午,我午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开”的诗句时,那美丽的意境使我联想起了过去在滇西南边地大山深处见过的大片梨花林,以及与梨花有关的许多特异人事,那都是我长久难以忘怀的美好生活。这时候,一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生,我忙披衣起床抓过纸笔来写作。情之所钟,使我的思绪完全进入了诗情画意的梨花林,以及那些朴实的哈尼族、瑶族人当中,也就写得很快,一个下午就完成了这篇《驿路梨花》。我这篇对善良、朴实、美好歌颂的《驿路梨花》,也是让人们用过去与“文革”对比,以鞭笞丑恶。 2.给加点字注音: 驿路()露宿()竹蔑()喷()香撵()走麂子()恍惚 ()修葺()着()想折()损菌()子 3.解词: (1)陡峭:(2)修葺:葺, (3)恍惚:___________________ (4)修长:_______________ 修_____________

氮及其化合物 考点1 氮气及氮的氧化物 1. 氮元素的存在 在自然界中,氮元素既有态,也有态,大部分氮元素以态的形式存在于空气中。 2.氮气的物理性质: 颜色:,状态:,气味:,水溶性:溶于水。 3. 氮气的化学性质 常温下,氮气的化学性质稳定,通常情况下不易发生化学反应。写出下列反应的化学方程式。 (1) 工业上合成NH3:。 (2) N2和O2在放电条件下生成NO:。 (3) Mg在N2中燃烧:。 4. 氮的固定 (1) 含义:将的氮转变为的氮。 (2) 方式:、生物固氮、工业固氮。 5. 氮的氧化物:氮有多种价态的氧化物:N2O、NO、N2O3、NO2、N2O4、N2O5等。完成NO和NO2的比较: NO NO2 物理性质颜色毒性溶解性 化学性质与O2反应2NO+O22NO2 与H2O反应3NO2+H2O2HNO3+NO 实验室制法(用化学方程式表示)Cu+ HNO3(稀) Cu+ HNO3(浓) 注意: (1) 氮的氧化物都是大气污染物。空气中NO2是造成光化学烟雾的主要因素 (2) NO2既有氧化性又有还原性,以氧化性为主。NO2能使湿润的淀粉-KI试纸变蓝 例题1 一定条件下,将 CO、 CO2、 NO、 NO2和 NH3混合,然后通过分别盛有足量蒸馏水、饱和碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液的三个洗气瓶(洗气瓶排列顺序不确定)。假设气体通过每个洗气瓶都能充分反应,则尾气(已干燥)( ) A. 可能是单一气体 B. 不可能含有一氧化碳 C. 可能存在原气体中的两种气体 D. 成分和洗气瓶的排列顺序无关【答案】AC

变式1:NO x是汽车尾气中的主要污染物之一。 (1) NO x能形成酸雨,写出NO2转化为HNO3的化学方程式:。 (2) 在汽车尾气系统中装置催化转化器,可有效降低NO x的排放。当尾气中空气不足时,NO x在催化转 化器中被还原成N2排出。写出NO被CO还原的化学方程式:。 (3) 通过NO x传感器可监测NO x的含量,其工作原理示意图如下图所示。 2Pt电极上发生的是(填“氧化”或“还原”)反应。 1写出NiO电极的电极反应式:。 【答案】(1) 3NO2+H2O2HNO3+NO (2) 2CO+2NO N2+2CO2(3) ①还原②NO+O2--2e-NO2 微课1 书写减少氮氧化物排放的化学方程式 图1 图2 图3 (1) 汽车排出的尾气中也含有氮氧化物,为避免污染,常给汽车安装尾气净化装置。净化装置里装 有催化剂,气体在催化剂表面吸附与解吸作用的机理如图1所示。写出净化过程中的总化学方程 式:。 (2) TiO2在紫外线照射下会使空气中的某些分子产生活性基团OH,OH能将NO、NO2氧化,如图2所示, OH与NO2反应的化学方程式为NO2+OH HNO3。写出OH与NO反应的化学方程式:。 (3) 用乙烯作为还原剂将氮的氧化物还原为N2是燃煤烟气的一种脱硝(除NO x)技术。其脱硝机理如图 3,写出该脱硝过程中乙烯和NO2反应的化学方程式:。 答案:(1) 2NO+O2+4CO4CO2+N2(2) 3OH+NO HNO3+H2O (3) 2C2H4+6NO24CO2+3N2+4H2O

拿来主义导学案及答 案

《拿来主义》导学案 第一课时 【学习目标】 1、整体把握全文结构,全面理解课文内容。 2、体味论证特色,犀利幽默的语言 【学习方法】 1、品味重点语句。体会杂文语言犀利幽默的特点; 2、领悟全文深刻意义,并能畅谈自己所受到的启迪; 3、联系实际、拓宽思维空间,能客观评论当今社会出现的一些文化现象。【知识链接】 1、走近作者 简历:鲁迅(1881—1936),字豫才,原名周树人,浙江绍兴人。1898年离开故乡考进南京江南水师学堂;后又转入江南陆师学堂附设的矿路学堂。1902年初毕业后被选派赴日留学,先是学医,后为改变国民精神,弃医从文。1930年3月“左联”成立时,被推荐为常委,成为中国共产党领导下的左翼文化运动的主将。 成就:小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《坟》、《二心集》、《南腔北调集》、《且介亭杂文》,散文诗集《野草》。 评价:中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。 2、探寻背景

本文写于1934年6月4日,最初发表在6月7日《中华日报》副刊《动向》上,署名霍冲,后由作者编入《且介亭杂文》。 本文写在中华民族灾难深重的年代。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反革命政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命军事“围剿”和文化“围剿”。一些资产阶级买办文人,甘做“洋奴”,极力鼓吹“全盘西化”,完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。革命阵营中一些同志在如何对待文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和观念。为了揭露和打击敌人,澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》,阐明了马克思主义批判地继承文化遗产的原理和方法,提出了实行“拿来主义”的主张。 3、“介亭”二字的由来 一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤慨之情。“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民地半封建的黑暗现实。 4、关于杂文 杂文是一种文学体裁,一般采用议论的表达方法。它短小、活泼、锋利、隽永,内容广泛,形式多样,凡是有关社会生活、事件动态、日常工作、学习的杂感、杂谈、杂论、随笔、短评、札记,都可以归入杂文一类。 【学习过程】 一、自读课文,掌握基础知识(A级)

14 驿路梨花 学习目标:1.有感情地朗读课文,积累字词。 2.整体感知,梳理文章内容。 3.本文的写作特点。 4.本文的中心。 学习重点:整体感知课文,把握作者的行文思路,理解记叙的顺序。 学习难点:景物描写在写人叙事过程中的作用。 自主学习 一、预习要求:1.自读课文:朗读2遍,疏通字词障碍;默读2遍,对文章的基 本情节有所了解。 2.将生字、解词整理在预习笔记本(即活页本)上。 二、预习检测: 背景资料:《驿路梨花》写于1977年5月。当时,我经历了“文革”7年牢狱之灾后,出狱已近两年。那是5月间的一个下午,我午睡刚醒,慵倦地躺在床上读《宋诗选》,当读到陆游“悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开”的诗句时,那美丽的意境使我联想起了过去在滇西南边地大山深处见过的大片梨花林,以及与梨花有关的许多特异人事,那都是我长久难以忘怀的美好生活。这时候,一种想用文笔描述那和谐过去的创作愿望也油然而生,我忙披衣起床抓过纸笔来写作。情之所钟,使我的思绪完全进入了诗情画意的梨花林,以及那些朴实的哈尼族、瑶族人当中,也就写得很快,一个下午就完成了这篇《驿路梨花》。我这篇对善良、朴实、美好歌颂的《驿路梨花》,也是让人们用过去与“文革”对比,以鞭笞丑恶。 2.给加点字注音: 驿.路( ) 露宿..( ) 竹蔑.( ) 喷.( )香 撵.( )走 麂.子( )恍.惚.( ) 修葺.( ) 着.( )想 折.( )损 菌.( )子

(3)恍惚:(4)修长:修, 三、整体感知 (一)根据课文内容填写下面的表格。 (二)依据表格内容,分别概括出这五件事: 1. 2. 3. 4. 5. (三)理出文章思路: ()小茅屋---投宿小茅屋---()---()小茅屋---() 文中的这些情节是由什么串连起来的呢? 知识点:

14《驿路梨花》课后习题参考答案 思考探究 一、下面的人物分别与小茅屋有过什么故事?谁是小茅屋的主人呢? “我”和老余瑶族老人一群哈尼小姑娘解放军战士梨花参考答案:“我”和老余:在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起修葺小茅屋,为小茅屋房顶加草,挖排水沟。 瑶族老人:打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;专门到小茅屋送粮食,方便路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。 一群哈尼小姑娘:照料小茅屋。 解放军战士:向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。 梨花:被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。 他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。 二、本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内 容分析这种写法,说说其表达效果。 参考答案:本文设置了三层悬念和两次误会。第一层悬念:“我们”正为夜晚住宿焦急时,发现小茅屋,屋里却没人没灯,由此产生“这是什么人的房子呢”的疑问。第二层悬念(第一次误会):“我们”误以为瑶族老人是主人,然而他不是,那么主人到底是谁?第三层悬念(第二次误会):“我们” 和瑶族老人误以为哈尼小姑娘是主人,然而她也不是,那么谁才是小茅屋真正的主人? 文中设置层层悬念和误会,不断推进情节发展,吸引着读者的注意力; 同时,这种写法使全文情节跌宕起伏,避免了平铺直叙,读来引人入胜。三、“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义, 并说说这几次出现对全篇结构的作用。再想一想,用“驿路梨花”做标题有什么妙处? 参考答案:“梨花”在文中多处出现,所指不尽相同。

①“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”自然界洁白美丽的梨树林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余,带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开做铺垫。 ②“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。”实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了优美的意境。 ③“老人家说到这里,停了一会儿,又接着说下去:‘我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,她说这大山坡上,前不着村后不挨寨,她要用为人民服务的精神来帮助过路人。’”梨花,是哈尼小姑娘的名字。由此,景物“梨花”和人物“梨花”建立起关联。 ④“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”虚实映衬,香气四溢的梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造一种景与人融合的意境,也表达了作者对小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生了第二个误会,推动故事情节向纵深发展。 ⑤“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起一句诗:‘驿路梨花处处开。’”充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花美人更美。“处处开”展示了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题。再次点题,题文相映,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。 用“驿路梨花”做标题的妙处:文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。“驿路梨花”是盛开在边疆路上的梨花,在作者笔下,这既是自然界的梨花——开满枝头,洁白如雪,香气四溢,又是梨花姑娘——助人为乐,充满朝气,淳朴热情,还是雷锋同志助人为乐精神的象征——处处盛开,生生不息,代代相传,更是边疆民族优良民风的体现——朴实热情,知恩图报,从善如流。“驿路梨花”将标题与主题,形式与内容,梨花的自然

部编版七年级下册《第14课驿路梨花》 2017年同步练习卷 一、选择题(本大题共4小题,共8.0分) 1.下列句中标点符号使用正确的一项是() A. 山,好大的山啊!起伏的青山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。 B. 正走着,他突然指着前面叫了起来:“看!梨花。” C. 山间的夜风吹得人脸上凉凉的;梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。 D. 我正失望的时候,突然看到了这片梨花林和这小屋,屋里有柴,有米,有水, 就是没有主人。 2.下列句子中,没有语病的一项是() A. 春节、元宵节、端午节、中秋节,每一个节日都蕴含着丰富的传统文化内涵。 B. 由于建成了公共自行车运行系统,为济宁市民“绿色出行”提供了便利条件。 C. 国务院要求加快推进宽带网络基础设施建设,进一步提速降费,加强服务水平。 D. 如果将烟草税提高50%,可使烟民减少4900万,避免约1100万人不因吸烟死 亡。 3.下列句子语言表达得体的一项是() A. 老人路上掉了一张餐纸,清洁人员追上去说:“老家伙,你怎能乱扔垃圾?真 没素质!” B. 小刘到书店买到了梦寐以求的书,临走时,店老板说:“谢谢惠顾,欢迎下次 光临。” C. 快递员送货超时,收货人说:“你是腿短呢,还是属蜗牛的?这么老半天才把 东西送到!” D. 端午节放假,有网友发帖:“真要感谢屈原!如果没有他投江,哪来这么愉快 的假期?” 4.结合语境,将下列句子填入横线处,顺序最恰当的一项是() 有一句话说得真好:“一个人走,走得快,但是一群人走,走得远。”。 ①人生的旅途上少不了朋友,有了朋友就可以一起分享快乐、分担痛苦。 ②的确,没有人弱到不能帮助别人,也没有人强到不需要别人的帮助。 ③因为分享的快乐是加倍的快乐,而分担的痛苦却是一半的痛苦。 A. ①②③ B. ②①③ C. ③②① D. ②③① 二、现代文阅读(本大题共2小题,共60.0分) 5.阅读《驿路梨花》,完成问题。 我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。我想:“她一定是梨花。” 瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?”老人严肃地说:“我感谢你们盖了这间小草房。” 为头的那个小姑娘赶紧插手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。” 接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,

【本讲教育信息】 一. 教学内容: 高考第二轮复习《专题7》 二. 教学目的: 1. 了解氯、氮、硫、硅等非金属及其重要化合物的主要物理性质。 2. 了解氯气的氧化性(与氢气、钠、铁、某些盐等的反应)及与水、碱的反应,知道氯 SiO及硅水的消毒和漂白原理。了解硫的可燃性和氮气的稳定性。知道硅元素在自然界以 2 酸盐的形式存在,知道晶体硅是良好的半导体材料。能说出氯、氮、硫、硅等非金属单质的主要用途。 3. 了解二氧化硫与氧气、与水的反应,认识亚硫酸的不稳定性,认识二氧化硫的漂白作用与次氯酸漂白作用的区别,了解二氧化氮与水的反应,了解二氧化硅与氢氟酸、与碱性氧化物、与强碱的反应。 4. 了解氨气与水、与酸的反应,了解氨水的成分以及氨水的不稳定性。了解铵盐易溶于水、受热易分解、与碱反应等性质。 5. 了解次氯酸、浓硫酸、硝酸的强氧化性,了解浓硫酸、硝酸分别与Cu、C的反应。了解常温下铁、铝在浓硫酸、浓硝酸中的钝化现象。认识工业上生产硫酸、硝酸的反应原理。 6. 了解陶瓷、玻璃、水泥等硅酸盐产品的用途。 7. 认识非金属及其重要化合物在生产中的应用和对生态环境的影响。了解氮循环对生态平衡的重要作用。了解氮氧化物、二氧化硫等污染物的来源、性质和危害,体会化学对环境保护的重要意义,逐步形成可持续发展的思想。 三. 重点和难点: 1. 氯、硫、氮、碳、硅等非金属及其重要化合物的主要物理性质和化学性质。 2. 氯气的氧化性(与氢气、钠、铁、某些盐等的反应)及与水、碱的反应,氯水的消毒和漂白原理。 SiO及硅酸盐的形式存在,晶体硅是硫的可燃性和氮气的稳定性。硅元素在自然界以 2 良好的半导体材料。氯、氮、硫、硅等非金属单质的主要用途。 3. 二氧化硫与氧气、与水的反应,亚硫酸的不稳定性,二氧化硫的漂白作用与次氯酸漂白作用的区别,二氧化氮与水的反应,二氧化硅与氢氟酸、与碱性氧化物、与强碱的反应。 4. 氨气与水、与酸的反应,氨水的成分以及氨水的不稳定性。铵盐易溶于水、受热易分解、与碱反应等性质。 5. 次氯酸、浓硫酸、硝酸的强氧化性,浓硫酸、硝酸分别与Cu、C的反应。常温下铁、铝在浓硫酸、浓硝酸中的钝化现象。工业上生产硫酸、硝酸的反应原理。 6. 陶瓷、玻璃、水泥等硅酸盐产品的用途。 非金属及其重要化合物在生产中的应用和对生态环境的影响。氮循环对生态平衡的重要作用。氮氧化物、二氧化硫等污染物的来源、性质和危害,化学对环境保护的重要意义。 四. 考点分析 本专题内容在高考中的主要考查点是: 1. 氯、硫、氮、碳、硅等非金属及其重要化合物的主要物理性质和化学性质。 2. 氯气的氧化性(与氢气、钠、铁、某些盐等的反应)及与水、碱的反应,氯水的消毒和漂白原理。 SiO及硅酸盐的形式存在,晶体硅是硫的可燃性和氮气的稳定性。硅元素在自然界以 2 良好的半导体材料。氯、氮、硫、硅等非金属单质的主要用途。

《拿来主义》 【使用说明】 1.以学案为线路图自学课本,熟悉基础知识,并在课本上勾画标注要点。在自学预习过程中遇到的疑难点问题用红笔标识出来,填写在【我的疑问】栏。仍不明确的通过课堂小组讨论或教师点拨予以解决。相信自己的自学能力,通过自学挖掘自己的思维潜力和提高教与学的效率。 2.预习阶段完成预习案和探究案,课上完善探究案、完成训练案。 3.本学案必须在课前完成,认真书写,独立完成,规范作答,按时上交。 【预习案】 一、基础知识 (一)知识链接 1、鲁迅先生的创作。 鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。作品主要有短篇小说集《呐喊》、《徬徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,以及大量的杂文集,如:《坟》、《而已集》、《二心集》、《华盖集》、《南腔北调集》、《且介亭杂文》等。 2、本文的写作背景。 本文写于1934年6月4日,最初发表在6月7日《中华时报》副刊《动向》上,署名霍冲,后由作者编入《且介亭杂文》。 本文写在中华民族灾难深重的年代。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机,而国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反共政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。 为了维护反动统治,蒋介石提倡以“四维”(礼、义、廉、耻)和“八德”(忠、孝、仁、爱、信、义、和、平)为内容的所谓“新生活运动”。于是文化界的反动文人随之叫嚷“发扬国光”,掀起一股复古主义的逆流,以此来对抗革命文化的传播和发展。由此可见,“媚外”与“复古”二者紧密配合是国民党反动政权和一些反动文人的基本特点。 而一些资产阶级买办文人,甘作“洋奴”和“西崽”,极力鼓吹“全盘西化”完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。 为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。在讨论中,有些同志受“左”倾机会主义路线影响,认为“采用旧形式”就是“机会主义”,“类似投降”。根据文章内容来看,当时一些青年看到帝国主义对中国的经济文化侵略,出于爱国主义热情和对国家民族前途的关心,对一切外国的东西部有一种恐惧心理。 由此可以看出。当时在如何对待文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,为了澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》,阐明了马克思主义批判地继承文化遗产的原理和方法,提出了实行“拿来主义”的正确主张。文章中着重谈的是如何对待外国文化的问题,但鲁迅先生提出的主张也足以批驳那些对本国文化的错误观点。因此,“拿来主义”完全适用于对待一切文化遗产。

《驿路梨花》教学设计 目标确定的依据 1、课程标准相关要求 (1)在诵读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词语在语言环境中的意义和作用。 (2)对课文的内容和表达自己的心得,能提出自己的看法,并能运用合作的方式,共同讨论,分析、解决疑难问题。 (3)欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品中感人的情景和形象,能说出自己的体验。 2、教材分析 《驿路梨花》是人教版九年义务教育初中语文教材第三册第二单元的第二篇课文,文章通过记叙发生在哀牢山路边一所小茅屋的故事,讴歌了以梨花为代表的青年一代的优秀品质,生动地表现了雷锋精神在少数民族地区生根、开花、不断传扬的动人情景,歌颂了各族人民助人为乐的高尚品质。 3、学情分析 学生对记叙文的基础知识有了较全面的掌握,对学习记叙文的方法也有了一定的积累。因此我强调课前预习,课上以学生阅读、讨论、感悟为主,教师适当地引导、点拨,帮助学生完成重难点的突破。 教学目标 1、掌握略读法,快速找出故事中的人、物、事。 2、细读课文,能够理清文章的结构特点,并说出“梨花”在文中的含义。 3、深化文章主题,联系实际,说说你对“功德”这个概念的想法。 评价任务 1、针对目标1设计3个问题,让学生速读课文,围绕谁是小木屋的主人写了哪些人、物和事件,说出文章构思特点所表达的效果。考察学生速读提炼文章主要内容和理解课文结构特点的能力。

2、针对目标2设计1贯穿全文的文眼“梨花”,对三处描写的“梨花”段落进行朗读和研读,能说出“梨花”的不同含义,考察学生理解课文思想内涵的能力。 3、针对目标3,设计一个课外延伸范文,强化学生的速读能力,结合课文主题,联系实际,提升学生对社会“公德”的了解,进一步深化主题,感悟人间真情。 教学过程: 环节一:教师美语导入新课 同学们,历经了一冬的阴霾,终于迎来了万物复苏,百花竞放的春天。不必说鲜艳如火的桃花,也不必说红粉似霞的杏花,单是那洁白胜雪的梨花,就能引起我们无边的遐思。古往今来,多少文人墨客倾其笔力,大绘春花,曾留下许多不朽的篇章。今天,我们就来一起学习当代著名作家彭荆风的──《驿路梨花》。 环节二:自读课文,了解主要内容 问题一:什么是驿路。文中有几处描写梨花的段落,分别在哪里?请结合课下注释明确题意,速读课文,抓住文眼。(评价学生定向搜集信息的能力) 活动:学生速读课文,3分钟动笔画出描写梨花的段落。 第一处:4─6自然段,(文章的开头) 第二处:27自然段,(文章的中间) 第三处:37自然段,(文章结尾) 问题二:文章是怎样来描写驿路上的梨花?哪些是实写,哪些是虚写(评价学生对文章中主要内容和虚实描写手法的了解)第一处:实写;第二处;虚写; 第三处;望梨花(实写)想梨花诗句(虚写) 活动:在自主阅读的基础上同桌讨论完成。 环节三:细读课文,把握文章的结构特点,理解“梨花”含义 (一)一写梨花 活动:齐读1-3段,了解故事背景,师读4─6段学生闭目体味 问题一:月光下的梨树林,觉得这里的景色怎样?在这诗一般的美妙环境中,我和老余有心思赏花吗?我们为什么着急?在这种状况下,我们急需打一个地方留宿,找到没有?是什么?这房子有人吗?谁的房子呢?(教师一连串的问题,旨

氮及其化合物 考点1 氮气及氮的氧化物 1. 氮元素的存在 在自然界中,氮元素既有 态,也有 态,大部分氮元素以 态的形式存在于空气中。 2. 氮气的物理性质 颜色: ,状态: ,气味: ,水溶性: 溶于水。 3. 氮气的化学性质 常温下,氮气的化学性质稳定,通常情况下不易发生化学反应。写出下列反应的化学方程式。 (1) 工业上合成NH 3: 。 (2) N 2和O 2在放电条件下生成NO : 。 (3) Mg 在N 2中燃烧: 。 4. 氮的固定 (1) 含义:将 的氮转变为 的氮。 (2) 方式: 、生物固氮、工业固氮。 5. 氮的氧化物 2O Cu+4HNO (浓↑+2H 例题1 (2013·上海高考)一定条件下,将0.1L CO 、0.2L CO 2、0.1L NO 、0.2L NO 2和0.2L NH 3混合,然后通过分别盛有足量蒸馏水、饱和碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液的三个洗气瓶(洗气瓶排列顺序不确定)。假设气体通过每个洗气瓶都能充分反应,则尾气(已干燥)( ) A. 可能是单一气体 B. 不可能含有一氧化碳 C. 可能存在原气体中的两种气体 D. 成分和洗气瓶的排列顺序无关 变式1 NO x 是汽车尾气中的主要污染物之一。 (1) NO x 能形成酸雨,写出NO 2转化为HNO 3的化学方程式: 。 (2) 在汽车尾气系统中装置催化转化器,可有效降低NO x 的排放。当尾气中空气不足时,NO x 在催化转化器中被还原成N 2排出。写出NO 被CO 还原的化学方程式: 。 (3) 通过NO x 传感器可监测NO x 的含量,其工作原理示意图如下图所示。 2 Pt 电极上发生的是 (填“氧化”或“还原”)反应。 1 写出NiO 电极的电极反应式: 。 微课1 书写减少氮氧化物排放的化学方程式