水资源承载力特征及其评价方法 [摘要] 水资源在社会发展和人们的生产生活中不可或缺。合理的评价水资源是引导产业发展的前提,本文介绍了水资源承载力评价的基本方法;并阐述了水资源承载力的基本特征,为合理评价利用水资源做了铺垫。 [关键词水资源承载力,水资源评价,水资源承载力特征 [abstract] the water resources in social development and people’s production and life is indispensable. The reasonable evaluation of water resources is the premise of the guide industry development, this paper introduces the basic method of evaluation of water resources carrying capacity; And explains the basic characteristics of the water resources carrying capacity for reasonable evaluation and utilization of water resources do twisted. [key words water resources carrying capacity of water resources evaluation, water resources carrying capacity characteristics 1.引言 水资源承载力是指在可预见的技术、经济和社会生产条件下,水资源可供给工农业生产、人民生活和生态环境保护等用水的能力。水资源承载力分析的目的是为了揭示水资源与区域经济和人口之间的关系,实现水资源的合理利用和优化配置,确保区域自然资源和社会经济的可持续发展。本文从区域水资源合理利用和优化配置的主要手段区域水工程出发,针对目前水工程建设、投产运行对区域社会经济效益产生巨大贡献的同时,也带给区域生态环境一定的压力,研究了区域水工程建设对区域水资源人口和“社会经济—资源—环境”承载力的影响;分析计算了区域不同时期水工程影响下的水资源现状承载力和极限承载力以及各个时期区域人口经济的最大支撑规模。 2.水资源承载力评价方法简介 目前,国内外对水资源承载力评价采用的方法主要有三大类:经验估算法、综合指标法和复杂系统分析法,而且后面两种更为常见。 1)经验估算法。经验估算法是指操作主体应用专门知识和丰富的经验,据此提出一个近似的数字,它虽然可以满足决策者概念上的感性认识,但从估算精度来看,显然不能满足要求。经验估算法主要包括背景分析法、经验公式法和趋势预测法。

某市水资源承载能力评价报告 各县区水利局: 为贯彻落实《水利部办公厅关于做好建立全国水资源承载能力监测预警机制工作的通知》(办资源(XX)57号),根据省水利厅要求,我局组织编制了《XX市水资源承载能力评价报告》,现印发给你们,并就有关事项通知如下: 一、高度重视建立水资源承载能力评价工作。建立水资源承截能力监测预警机制是党中央、国务院全面深化改革的一项重大任务,是中共中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》的重要内容,开展水资源承载能力是探索建立水资源预警机制预的重要基础,也是落实国家、省资源环境能力监测预警机制的一项重要内容,各县区要高度重视水资源承载能力评价工作,在现有评价成果的基础上,认真落实县域水资源承载能力评价工作。 二、严格水资源管控,制定和落实超载区域综合整治措施。各县区要根据水资源承载能力评价成果,严格落实水资源开发利用上线,严格水资源消耗总量和强度控制,大力开展节水型社会建设,积极推进节水减排,因地制宜地高效利用和有效保护水资源;积极利用当地地表水,外调水和非常规水源,替代地下水,认真开展超采区综合治理;对水功能

区纳污控制指标和水环境承载能力超截的水功能区和地区,要分析超载成因,制定和落实限制性措施,维护河湖健康,保障区域内水资源和经济社会可持续发展。各超载有关县区治理方案于2018 年5月底前上报市水利局。 三、积极研究和建立水资源预警机制工作。开展水资源承载力评价是严格水资源管理的基础,建立水资源承载能力动态监测预警机制,是强化水资源管理与保护的目标与任务。各县区要按照建立水资源承载能力预警的统一要求,加快水资源监控能力建设,完善水资源监测体系,建设水资源承载能力监测预警平台制定监测预警措施,力争2018年初步建立县级水资源承载能力动态监测预警机制,定期发布监测预警报告,对水资源承载负荷超过或接近承载能力的地区,实行预警提醒和限制性措施,构建政策引导机制和空间开发风险防控机制,促进水资源与人口经济均衡协调发展

一浙江气候变化事实 自1961年以来,浙江省年平均气温逐渐升高,线性回归计算增多趋势达到每10年0.25℃。其中80年代以后年平均气温上升最显著,此间增温率为每10年0.6℃。全省各地增暖强度整体上表现为东北高西南低。各季节的平均气温变化不尽相同,对气候变暖贡献最大是冬季,其次是春季,而夏、秋季平均气温只是在20世纪90年代之后才开始有升高趋势。最低气温的升高趋势大于最高气温的增加,导致日较差变小。2008年浙江气温继续偏高,超过常年0.6℃,但比07年低0.8 ℃。 图1 浙江省年平均温度距平历年变化 图2 近50年浙江省年平均气温变化趋势分布 1961年以来,浙江省年降水量总体上呈微弱的增加趋势,1961-2008年的线性增加率为每10年39.2mm。在近50年总的增加趋势下,浙江省年降水量存在一些振荡,1972-1973年和1979-1980年出现了两次突然大幅度增加,在2002-2003年出现了突变性减少并且至今已经持续低于年降水量标准值,2008年降水比2007年略偏少22毫米,比常年偏少1成。浙江省各地年平均降水量上升趋势有一定差异,东南沿海最明显,中部、北部不明显。全省降

水量的季节分布出现明显变化,夏季、冬季降水趋于增加,秋季、春季节降水明显减少。 图3 浙江省年降水量距平历年变化 图4浙江省年降水量趋势分布图 近50年来浙江省年平均日照时数呈明显减少趋势,每10年达85.4小时,相当于浙江省的年平均日照量从1961年至2008年减少了约409小时。2008年日照继续偏少81小时,比2007年少67小时。浙西、浙北日照减少最明显,每10年在100小时以上。各季日照时数减少最明显为夏季,其次依次为冬季、秋季、春季。 图5 浙江省年日照时数距平历年变化 近50年来浙江省年平均风速总体上呈明显减弱趋势,其趋势为每10年降低0.17m/s。2008年平均风速比常年小0.3米/秒,与2007年持平。除丽

北京市水资源人口承载力的弹性变化空间 及其趋势探讨 童玉芬 首都经济贸易大学劳动经济学院/人口研究所 [ 摘要] 北京市是中国的首都,同时也是一个干旱缺水的中国北方都市,相对于国际人均水资源标准,北京属于极度缺水城市。随着首都社会经济的发展,经济和人口规模都在不断膨胀,给水资源造成了越来越大的压力.很多学者都对北京市的水资源承载力进行过探讨,基本结论都是人口规模已经远远超过了水资源的承载力.然而,随着人口的持续增长, 实际人口不断突破所谓的水资源承载力,与此同时人们在生产和生活中却没有明显感到说资源超载后的压力。这是什么原因?北京市的水资源是如何承载人口的?本文从水资源承载力的概念以及基本计算原理出发,根据北京市实际水资源的利用情况,剖析了北京市水资源人口承载力的状态和人口压力,为相关的政策决策提供必要的咨询参考. [关键词] 北京水资源承载力人口压力 前言 水资源是任何一个城市人口和经济活动存在和持续的基础条件,对于中国北方的干旱城市,更是如此。关于水资源人口承载力的问题,很早就引起了人们的关注。早在上个世纪80年代,国内学者就开始了水资源人口承载力的研究[1],随后学者们分别对中国的不同区域和各个城市,展开过一系列的水资源人口承载力研究。北京市人口承载力的研究,从上个世纪80年代中后期开始受到关注,对北京市的水资源进行了分析[][][]。目前的研究结论,大多数基本都认为北京市的人口水资源承载力都在1500-1800万之间,并且实际人口的规模已经超过了人口承载力。 北京市的人口规模和经济规模在近30年时间内一直呈现快速的增长,2009年统计数据显示北京市常住人口规模已经达到1755万人(有资料显示实际当年常住人口达到1920余万[]),而且及年来人口依然在以每年50万以上的速度增长(2009-2010年净增加62万)。2009年人均水资源占有量水平只有126.6立方米。按照多年平均的水资源量39.99亿立方米计算,人均水资源量也只有231.2立方米。该指标远远低于联合国规定的人均水资源丰水线(3000立方米/人)和警戒线(1700立方米/人)的标准,只有人均水资源500立方米的极度缺水线的一半不到。随着人口的增长,对水资源的压力越来越大。可是,我们在实际生活中却并没有水资源人口承载力已经超载的感觉,或者说生活中并没有感觉到水资源困难和紧缺。这到底是什么原因,是水资源承载力本身就不存在,还是承载力实际存在,只不过这种超载的后果还没有显现出来?对于这样一个问题,本文认为

水资源承载力的研究方法分析 文章在阐述水资源承载力研究进展的基础上,对水资源承载力的基本概念进行了说明,并从社会经济、水资源利用、生态环境这一符合型系统出发,分析了在水资源承载力的计算中节水措施发挥的重要作用,对几个创新性、高效率的水资源承载力计算方式进行了阐述。 标签:水资源承载力;基本内涵;研究措施 1 水资源承载力的基本内涵 水资源承载力是承载力在水资源领域中的具体应用,从物理学角度来看,承载力是指物体在不受到外界破坏的基础上,所能够承受的最大压力。随着人口数量的增加、资源环境问题的严重,承载力这一概念逐渐受到社会各界的广泛关注。但是国外针对水资源承载力的研究有限,通常情况下,都是将研究局限在水资源的可持续发展中,而国内关于水资源承载力的研究主要集中在对其基本内涵、评价指标中。 就目前来看,水资源承载力这一概念并没有得到统一,国内的学者面对这一问题,也都是仁者见仁智者见智。但是从整体上来看,可以将水资源承载力的基本概念简单的分为三大类,第一:将水资源承载力定义为水资源能够承受的最大支撑力;第二,将水资源承载力定义为水资源补给的最大规模;第三,将水资源承载力定义为水资源可开发的最大容量;这三种观点各有利弊。它们虽然从三个不同的角度的处罚,但是从内部联系来看还是有一定联系的,“最大支撑力”更加适合评价水资源目前或者在不久的将来社会、经济发展规模的支撑程度和承受能力,而不能精确的反应出可承受的最大范围;而“最大规模”能够满足这一要求;“最大开发容量”能够间接反应出最大的发展规模。 水资源承载力分析必须要建立在可持续发展的基础上,实现水资源的科学利用和高效循环,为生态环境留有充足的水资源,维持大自然的生机和活力,剩下的一部分才用于社会经济的发展。 综上所述,水资源承载力就是在一定的社会、经济条件下,在满足社会生态发展基本需要的前提下,使水资源系统保持合理规模,以实现可持续发展。 2 水资源承载力的研究措施 国内外学者在对水资源承载力进行了长时间的分析研究后,开始形成全新的研究思路,并形成了全新的研究成果。促使水资源承载力的研究方措施开始发生大幅度转变,由之前单一的、静态分析模式转变成了多样的、动态分析模式。就目前来看,流行于界内的研究措施还是有很多种,极具代表性的研究措施在此进行重点阐述,主要包括多目标分析法、系统动力学法和综合评价法、常规趋势法等。

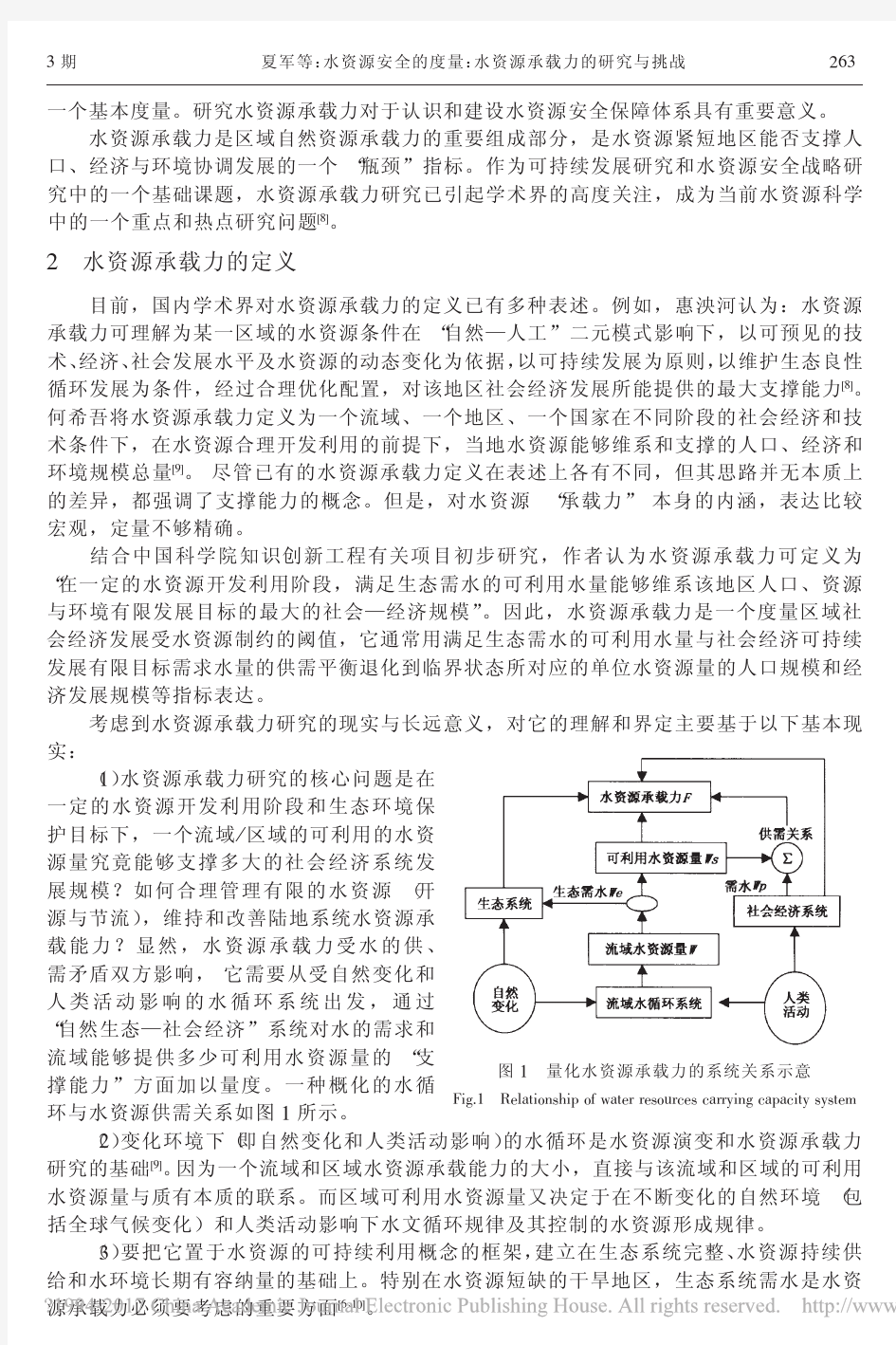

水资源承载力科技名词定义 中文名称:水资源承载力 英文名称:water resources supporting capacity;water resource carrying capacity 定义1:在一定的社会经济和技术条件下,在水资源可持续利用前提下,某一区域(流域)当地水资源能够维系和支撑的最大人口和经济规模(或总量)。应用学科:地理学(一级学科);水文学(二级学科) 定义2:一定范围内,可利用水资源能维护支撑人类社会和自然环境生存与发展的能力。应用学科:资源科技(一级学科);水资源学(二级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 目前,许多学者给出了水资源承载力的定义,水资源承载力一词也广泛应用于研究某一地区尤其是缺水地区的工业、农业、城市乃至整个地区的经济发展所需要的水资源供需平衡和生态系统保护,但水资源承载力迄今仍是一个外延模糊、内涵混沌的概念,其内涵的界定尚存在一定的分歧和不足。分析这些定义,主要可以归纳为三种类型,第一种观点是水资源开发规模论,水资源开发规模论认为水资源承载能力是在一定社会技术经济阶段,在水资源总量的基础上,通过合理分配和有效利用所获得的最合理的社会、经济与环境协调发展的水资源开发利用的最大规模。水资源承载能力是水资源可开发利用量,必须首先满足维护生态环境的起码用水要求,以及合理分配国民经济各部的用水比例。“在一定的技术经济水平和社会生产条件下,水资源可最大供给工农业生产、人民生活和生态环境保护等用水的能力,也即水资源最大开发容量;第二种观点是水资源承载最大人口论,水资源承载力为:在某一具体的发展阶段下,以可以预见的技术、经济和社会发展水平为依据,以可持续发展为原则,以维护生态环境良性发展为前提,在水资源合理配置和高效利用的条件下,区域社会经济发展的最大人口容量;第三种观点是水资源支撑社会经济系统持续发展能力论,持这种观点的学者较多,虽然承认水资源承载力最终要以一定的人口总量规模为落脚点,但进一步认为这种人口规模是与最大的生活水平也就是人均综合效用水平相对应的,换言之,在可持续发展的前提下,“最大”的含义就是对应着最优的发展水平。认为水资源承载力是“某一地区的水资源在某一具体历史发展阶段下,以可预见的技术、经济和社会发展水平为依据,以可持续发展为原则,以维护生态环境良胜循环发展为条件,经过合理优化配置,对该地区社会经济发展的最大支撑能力。“在一定的水资源开发利用阶段,满足生态需水的可利用水量能够维系有限发展目标的最大的社会一经济规模。

前言 水是生命之源、生产之要、生态之基,人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。水是人类及一切生物赖以生存的必不可少的重要物质,是工农业生产、经济发展和环境改善不可替代的极为宝贵的自然资源。 温州地处浙江省东南沿海,受地理、气候等自然因素以及人为因素的影响,既有资源性、工程性缺水,又有水质性缺水。如何做好水资源的合理开发利用、优化配置、节约保护、综合治理,是水行政主管部门的基本职责,定期编发水资源公报是水资源管理的一项重要基础工作,为水资源的开发利用、合理配置、管理保护和政府决策提供重要的参考依据。 《温州市水资源公报(2011)》在编制过程中,得到省水利厅、市水利局、各县(市、区)水利局及其他有关部门的领导、专家的大力支持和帮助,在此表示诚挚的谢意。

一水资源及开发利用概述 我市地处浙江省东南沿海,多年平均降水量为1818.0毫米,折合水量212.46亿立方米;降水时空分布不均匀:山区大,平原小,海岛最小;汛期降水量一般占全年的2/3左右。 2011年,全市平均降水量1454.4毫米(折合水量为171.39亿立方米),较多年平均降水量偏少19.3%,较上年降水量偏少38.0%。 全市水资源总量为88.76亿立方米(其中:地表水资源量为87.13亿立方米,地下水资源量为1.63亿立方米),产水系数为0.52,产水模数为75.3万立方米/平方公里。人均拥有水资源量为1112立方米。 全市19座大中型水库年末蓄水总量12.78亿立方米,较上年末减少0.92亿立方米。 全市总供水量为20.41亿立方米(其中:地下水0.50亿立方米),较上年减少0.76亿立方米。 全市总用水量为20.41亿立方米,其中:生产用水13.25亿立方米,生活用水5.14亿立方米,生态环境用水2.02亿立方米。 全市总耗水量12.55亿立方米,平均耗水率为61.5%。总退水量5.29亿立方米。 全市水资源利用率为23.0%。 2011年全市入河退水量为2.91亿立方米,瓯江水系、飞云江水系水质总体较好,与去年基本持平;鳌江水系下游水质仍然较差;平原河网水质依然不容乐观,水质大多为劣Ⅴ类,温瑞塘河水质与去年相比略有好转;水源地水库水质总体良好。

一、工作背景 (一)基本概念 据《江苏省市级资源环境承载力评价要点(试行)》,资源环境承载力是指在可以科学预期的时期内,区域土地资源、水资源、生态环境等要素所能够持续支撑该区域2020年、2030年经济社会发展及远景规划所确定的居民生活水平的最大人口规模,以及可持续增长的最大经济规模,由此可能允许的最低的耕地保有规模、最适的生态用地规模和最大的建设用地规模。具有资源环境承载的基础性、承载容量有限性、承载空间可调控性、动态变化性、区域关联性特点。(二)评价目的与原则 资源环境承载力是山水林田湖生命共同体“健康水平”的关键表征指标。通过资源环境承载力评价,可以深刻揭示影响各设区市资源环境承载的短板与影响要素,科学反映各设区市资源环境综合承载水平,明确区域国土资源合理开发利用承载潜力和方向,为土地利用总体规划目标确定、指标规模调整、空间布局和结构优化等提供科学依据和基础支撑。主要原则有客观真实、限制性、可操作性、可应用性、“红线”原则。

二、评价内容 (一)资源环境现状分析 其一,全面查清资源环境现状。对影响承载力的资源环境要素(土地资源、水资源、地质环境、土壤环境、水环境、生态环境等)、社会经济发展作全面调查,查清资源与环境的数量、质量和空间分布,分析社会经济发展的目标、阶段和功能定位。其二,分析资源环境对土地利用的影响。利用历史数据分析土地利用结构的动态演变过程,分析资源禀赋对土地利用方式、结构和程度的影响。 (二)资源环境承载力影响或约束因素识别 从经济社会发展、主要资源要素或环境容量保障能力、粮食或农业生产、生态环境保护、地质灾害防范等方面,识别国土保护与开发和经济社会发展,尤其是区域土地利用的资源环境影响或约束因素。重点关注采煤塌陷对土地利用的影响。 (三)资源环境关键因素情景分析 经济社会发展设置“保持现有速度”、“基础情景”、“快速增长”三种情形,资源环境基础条件设置“改善”、“基础情景”、“减弱”三种情形。其中,基础情景依据各个因素相关部门的规定和规划确定,如:市、县、区政府考

浙江省水功能区、水环境功能区划分方案 浙江省水利厅 浙江省环境保护局

浙江省水功能区、水环境功能区 划分方案 组织部门:浙江省水利厅 浙江省环境保护局 编制单位:浙江省水文局 浙江省环境监测中心站 审定:章国方吴玉琛 审核:许文斌尹其方 编制组负责人:俞建军伍远康(浙江省水利厅、水文局) 汪小泉姚爱珍(浙江省环境保护局、环境监测中心站) 主要参加人员:王亚红郑日红蔡临明劳国民何晓珉 王贝黄志珍陈欣倪宪汉 (浙江省水利厅、水文局) 何晓云陈渊潘淑萍刘建明田旭东 黄欢李晓伟喻志钢 (浙江省环境保护局、环境监测中心站)

前言 水是人类生存和发展不可缺少的重要自然资源。随着我省社会和国民经济的迅速发展、人口的增长、人民生活水平的提高、城市化进程的加快,水资源短缺和日益严重的水污染已成为经济社会发展的制约因素。开展水功能区、水环境功能区划分是全面贯彻《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》,加强水资源保护和水污染防治的一项十分重要和紧迫的工作,是促进水资源合理开发利用和有效保护的基础;也是我省实施可持续发展战略,加快生态省建设,保障人口、资源、环境与经济社会协调发展的重要依据。 省环境保护局根据《中华人民共和国水污染防治法》于1996年编制了《浙江省地面水环境保护功能区划方案》,并经省政府浙政办发[1996]91号文批准实施。该方案的实施,为我省水环境管理提供了科学依据,促进了我省水污染防治工作的开展。由于该方案实施已近10年,我省江河湖库的环境功能有了较大变化,需对原方案进行调整。 省水利厅根据《中华人民共和国水法》和水利部关于在全国开展水资源保护规划和水功能区划的统一部署,于2002年编制完成了《浙江省水功能区划》,并两次征求水利部太湖流域管理局及省级有关部门的意见。 为做好《浙江省水功能区划》与《浙江省地面水环境保护功能区划方案》的衔接,提高可操作性,省水利厅、省环境保护局于2003

中国的自然资源人口承载力 任何时候人类的生存和发展都离不开自然资源提供的基础。近几十年来,由于人口的迅速膨胀,人口、经济、资源、环境等几个方面不相适应的矛盾在许多国家和地区日益表面化,从而引起了人们对自然资源人口承载力或合理人口容量问题的广泛兴趣。 所谓自然资源承载力,从生态上讲,是指一个国家或地区在不损害资源再生能力的前提下,按某一时期内人们可以接受的生活水准,其自然资源和生态系统可以稳定供养的最大人口数量。由于以下原因,使得精确估算自然资源承载力相当困难;①生产力发展、科学技术进步以及自然资源开发利用方式的合理化对承载力的影响难以作出精确估量;②不同的系统开放度和外来补偿度对承载力的影响难以把握;③采用什么样的人均资源消费水平也很难确定。尽管如此,自然资源人口承载力的研究仍是很有意义的,通过它可以为人与资源、环境的关系定量地提出一个有一定科学可信度的依据。当然,对其中一些结论在认识上也不能绝对化。 自80年代以来,国内不少学者对中国的自然资源人口承载力作了大量的研究。胡保生等同志认为在这个问题上存在着“可能性”和“满意性”两个概念,把二者统一起来,可合称为“可能—满意度”。当该指标为1时,表示完全可以实现并完全满意,为0则表示无法实现和完全不能令人满意。他们的研究结论是: (1)粮食——总人口不足12.6亿,可能—满意度为1,大于12.6亿,即趋于下降,达到64.8亿为0。 (2)肉类——总人口超过2.6亿,可能—满意度就开始下降。 (3)土地——总人口超过10亿,可能—满意度就会下降,超过56.7亿为0。 (4)水——总人口大于4.5亿,可能一满意度就会下降,超过54亿为0。 (5)能源——总人口大于11.5亿,可能一满意度即开始下降。 宋健等同志的结论是:“如果全国妇女平均生育1.5个孩子的话,那么在一百年内,依靠我们自身土地资源,饮食水平将不可能达到美国目前水平,如果生育2个,那么一百年内,我们整个民族将一直处于不良式供应状态。”“如果在百年左右时间里,我们饮食水平要达到美国和法国目前水平的话,那末我国理想人口数量应在6.8亿以下。” 宋子成等则认为,中国的水资源最多只能养育6.5亿人。 1988年中国科学院国情分析研究小组就中国的人口、资源、环境、粮食等4个基本问题,提出了题为《生存与发展》的研究报告。该报告以生物生产力为基础,以人均400公斤粮食为标准,计算了中国不同时期的土地资源承载力,结论是:1985年总生物产量(干物质)31.7亿吨,粮食总产量3787亿公斤,可承载9.5亿人,实际超载1.1亿人。2000年生物产量35亿吨,粮食4622亿公斤,可承载11.6亿人。2025年生物产量39.8亿吨,粮食5925亿公斤,可承载14.8亿人。远景生物产量72.6亿吨,可承载16.2亿

温州市水资源公报WENZHOU WATER RESOURCES BULLETIN 2015 温州市水利局 二○一六年三月

温州市水资源公报(2015) 编辑委员会、编辑组成员名单 编辑委员会 主编:项国生 副主编:薛盛况、王林素 编委:周宏德、庄千艳、陈隆吉、施士杨 程功文、田小平 编辑组 组长:庄千艳 副组长:叶坤华、贾海勇 成员:林昌宁、林湘如、王丽君、陈才明、曾广恩、王晓卯、周林真、王建忠、 黄进齐、朱丹、张榜鑫、郑力、 施伟兵、柯华丽、徐志武、李修柱、 严飞鹏、刘峰、苏骏、龚裕院、 吴玲萍、庄建平、王振铎、陈建民、 郑方舟等

目录 前言 (1) 一水资源及开发利用概述 (2) 二降水 (4) (一)降水总体情况 (4) (二)降水特点 (4) 三水资源 (7) (一)水资源总量 (7) (二)地表水资源 (7) (三)地下水资源 (7) (四)人均水资源量 (7) (五)水库蓄水量 (8) 四供水量与用水量 (10) (一)供水量 (10) (二)用水量 (10) (三)耗水量 (11) (四)退水量 (12) (五)用水指标 (13) (六)水资源利用率 (14) 五水质 (15)

(一)饮用水水源地 (15) (二)三大江水系 (16) (三)出省与独流入海河流 (16) (四)平原河网 (17) 六重要水事 (19) 名词解释 (21)

前言 水是生命之源、生产之要、生态之基,人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。水是人类及一切生物赖以生存的必不可少的重要物质,是工农业生产、经济发展和环境改善不可替代的极为宝贵的自然资源。 温州地处浙江省东南沿海,受地理、气候等自然因素以及人为因素的影响,既有资源性、工程性缺水,又有水质性缺水。如何做好水资源的合理开发利用、优化配置、节约保护、综合治理,是水行政主管部门的基本职责,定期编发水资源公报是水资源管理的一项重要基础工作,为水资源的开发利用、合理配置、管理保护和政府决策提供重要的参考依据。 近年来,我市积极推进最严格水资源管理制度,相继出台了《温州市关于实行最严格水资源管理制度全面推进节水型社会建设的意见》等一系列政策文件,加快最严格水资源管理制度体系建设和节水型社会建设。通过近年来的努力,我市最严格水资源管理制度框架体系已经建立,“三条红线”控制指标体系已覆盖到县(市、区)。 《温州市水资源公报(2015年)》在编制过程中,得到省水利厅、各县(市、区)水利局及其他有关部门的领导、专家的大力支持和帮助,在此表示诚挚的谢意。

区域水环境承载力评价指标体系及方法研究* 杨梅,李如忠,钱家忠,洪天求 合肥工业大学资源与环境工程学院,合肥(230009 E-mail:qjz_mail@https://www.doczj.com/doc/29480148.html, 摘要:研究和评价区域水环境承载力具有十分重要的现实意义。基于水环境承载力的内涵和本质,从资源环境、技术管理、社会经济和生态四个角度出发,构建了一个普遍适用的水环境承载力评价指标体系。考虑到水环境承载力本身具有模糊性、多指标性,采用模糊优选原理进行评价,并用层次分析法(AHP确定指标权重。从而提出了AHP—模糊优选模型。作为案例,将上述理论方法应用于某一城市的水环境承载力评价,取得了较好效果。 关键词:区域,水环境承载力,评价指标体系,模糊优选评价模型 水环境承载力(Water Environmental Carrying Capacity, WECC是承载力概念与水资源和水环境领域的自然结合[1],是衡量区域经济发展活动与水环境条件适配程度的重要指标,受到世界各国的普遍重视[2]。九十年代初 WECC概念在我国得以提出, 随后WECC研究方向在环境科学领域独立发展逐渐完善[2-6],但对水环境承载系统各要素的内涵、特征、变化关系和定量化表征等尚未见有较为系统的理论成果。本文从水环境承载力评价所涉及的资源环境、技术管理、社会经济和生态四个角度出发,结合我国的区域状况,提出了区域水环境承载力评价指标体系,建立了水环境承载力评价的AHP—模糊优选模型。实例研究表明,所建模型对包含多指标、多因素的水环境承载力评价具有很好的效果。 1. 评价指标体系 建立水环境承载力评价指标体系,应根据区域水资源特点,考虑到区域社会经济发展的不平衡性、科技文化水平的差异性、以及水资源开发利用程度和水环境的状况及其变化趋势等。

中国各省市水资源总量排行榜,哪里最缺水? 对于生活在大城市的人来说,用水是十分方便的,只要打开水龙头,便会有干净的水流淌出来,这给人们的生活提供了很多的便利。但是,中国的水资源真的有我们想象的那么丰富吗? 中国官方层面给出了答案——中国其实是一个缺水严重的国家。 中国的淡水资源总量不足28000亿立方米,占全球水资源的6%(而中国人口占比全球超过18%),仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,名列世界第四位。但是,我国的人均水资源量只有2300立方米,仅为世界平均水平的1/4,是全球人均水资源最贫乏的国家之一。 然而,中国又是世界上用水量最多的国家。仅2002年,全国淡水取用量达到5497亿立方米,大约占世界年取用量的13%,是美国1995年淡水供应量4700亿立方米的约1.2倍。 目前全世界的淡水资源仅占其总水量的2. 5%,其中70%以上被冻结在南极和北极的冰盖中,加上难以利用的高山冰川和永冻积雪,有86%的淡水资源难以利用。 人类真正能够利用的淡水资源是江河湖泊和地下水中的一部分,仅占地球总水量的0.26%。目前,全世界有1 /6的人口、约10亿多人缺水。专家估计,到2025年世界缺水人口将超过25亿。 西藏、四川水资源最多,宁夏天津最少 那么具体到全国个省级行政区,各自的水资源总量情况又如何呢?

按照国家水利部先前发布的《2017年中国水资源公报》数据显示:2017年全国省级行政区水资源总量排名全国前三的,依次是西藏、四川、广西,均处于中国的西南方向。 而同期全国省级行政区水资源总量排名全国末三位的,依次是宁夏、天津、北京。不过由于天津和北京均为直辖市,在土地面积上明显少于一般省级行政区较多。所以如果在排除直辖市的前提下,省级行政区水资源最少的三个省份,则分别是宁夏、山西、河北,均为北方省份,尤其集中于华北地区。 中国多省份处于“极度缺水”区间

浙江省水资源情况数据分析报 告2019版

前言 浙江省水资源情况数据分析报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局等,通过整理及清洗,从数据出发解读浙江省水资源情况现状及趋势。 浙江省水资源情况数据分析报告相关知识产权为发布方即我公司天津旷维 所有,任何机构及个人引用我方报告,均需要注明出处。 浙江省水资源情况数据分析报告深度解读浙江省水资源情况核心指标从从 水资源总量,地表水资源量,地下水资源量,地表水与地下水资源重复量,人均水资源量等不同角度分析并对浙江省水资源情况现状及发展态势梳理,相信能为你全面、客观的呈现浙江省水资源情况价值信息,帮助机构和个人提供重要决策参考及借鉴。

目录 第一节浙江省水资源情况现状概况 (1) 第二节浙江省水资源总量指标分析 (3) 一、浙江省水资源总量现状统计 (3) 二、全国水资源总量现状统计 (3) 三、浙江省水资源总量占全国水资源总量比重统计 (3) 四、浙江省水资源总量(2016-2018)统计分析 (4) 五、浙江省水资源总量(2017-2018)变动分析 (4) 六、全国水资源总量(2016-2018)统计分析 (5) 七、全国水资源总量(2017-2018)变动分析 (5) 八、浙江省水资源总量同全国水资源总量(2017-2018)变动对比分析 (6) 第三节浙江省地表水资源量指标分析 (7) 一、浙江省地表水资源量现状统计 (7) 二、全国地表水资源量现状统计分析 (7) 三、浙江省地表水资源量占全国地表水资源量比重统计分析 (7) 四、浙江省地表水资源量(2016-2018)统计分析 (8) 五、浙江省地表水资源量(2017-2018)变动分析 (8) 六、全国地表水资源量(2016-2018)统计分析 (9)

1. 总论 近几年来,随着桐乡市经济和社会的发展,综合实力不断壮大,基础设施投入力度加大,城市面貌日新月异,人民生活质量稳步提高,由此对用水量的需求和质的要求不断提高。目前桐乡市一方面存在用水量快速增长和有限的城市供水设施能力之间的矛盾,另一方面,由于历史原因,桐乡市的供水事业中还存在着条块分割、管网分布不尽合理、乡镇取水水源污染等问题,特别是缺少一个高度统一、有机协调和覆盖全市的供水体系,使桐乡市城市化的进程及全市的给水事业进一步发展受到制约。 桐乡市各乡镇水厂近几年大量开采地下水,导致地下水位急剧下降,由此引发地面沉降,对防洪排涝、城市规划、航运交通等造成了严重危害,引起了各级政府的高度重视。省政府办公厅于2002年下发了《关于加强杭嘉湖地区地下水管理的通知》,要求“用三至五年时间调整供水结构,解决替代水源,压缩地下水开采总量,控制地面沉降。”为此桐乡市政府下达今年年底前封闭31口地下深井的目标与任务。原来的自来水厂的供水水源与规模已经不适合目前快速的用水需求。为解决市区、各乡镇用水供需矛盾,满足建设和进一步开发的用水要求,规划和实施运河水厂供水工程已势在必行。 因此,通过建设桐乡市运河水厂供水工程,增加市域的制水、供水设施,既可以满足各建设期内桐乡市域的用水量增长要求,又可建立一个高度统一、有机协调的全市供水体系,提高城乡一体化供水的水平。

编制目的及主要任务 本报告书根据桐乡市运河水厂供水工程的用水要求,按照国家、省颁布的《建设项目水资源论证管理办法》、《取水许可制度实施办法》和《浙江省取水许可制度实施细则》之规定,遵照“水资源合理开发、节约使用、有效保护”的原则,提出桐乡市运河水厂供水工程取水方案和可靠性分析,为取水许可的审批提供依据。 主要任务:分析计算取水口周边区域水资源量,摸清区域内的现状工业和生活用水情况,调查取水口现状水质,分析水质变化趋势,分析工程取水对环境和其他用水用户的影响。论证本水厂工程取水近期15万t/d、远期30万t/d,能否满足95%取水保证率和水质要求。 编制依据 《中华人民共和国水法》(2002年8月) 《建设项目水资源论证管理办法》(2002年3月) 《取水许可制度实施办法》(1993年8月) 《浙江省取水许可制度实施细则》(1995年8月) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 《饮用水卫生规范》(卫法监发[2001]161号) 《桐乡市城市总体规划》(2003年12月) 《浙江省桐乡县水资源调查与水利区划报告》(1985年4月) 《桐乡市统计年鉴》(2002年) 《嘉兴市水资源公报》(2003年)

吓人的2000万和宜人的20年 中国到底能养活多少人?这个问题前些年引起过很大的争论而无定论。其实,别说中国,就北京能“装”多少人,这也是一个很难说清楚的问题。如果翻看北京历年的数据,会发现北京人口规模预测的历史是“不准”的历史,北京的人口规划已经走入了一个“屡设屡破”的循环。 1983年,中共中央、国务院《关于对〈北京市城市建设总体规划方案〉的批复》指出,要“坚决把北京市到2000年的人口规模控制在1000万人左右”。仅仅3年后,1986年北京市总人口已达1000万;1993年批复通过的《北京城市总体规划方案(1991~2010)》要求,2010年北京市常住人口控制在1250万左右,事实是,以统计结果“不完全”著称的2000年第五次全国人口普查结果显示,北京市常住人口已达1382万人;2005年初通过国务院批复的《北京城市总体规划(2004~2020)》明确指出,2020年北京的总人口规模要控制在1800万。但北京市统计局发布的数据显示,截至2009年末,北京全市常住人口为1755 万人。尽管这一数字比北京市人大常委会“合理调控城市人口规模”专题调研组所公布的1972万人少200多万,尽管2008年奥运会前摸底排查时北京的流动人口已经超过850万(加上户籍人口,当时北京的常住人口实际已经超过2100万),但不管按什么渠道的统计结果,《北京城市总体规划(2004~2020)》所确定的2020年北京常住人口控制在1800万的目标甚难如愿。 这种超出规划的人口规模,确实引起了很多城市管理问题。但也必须注意到,总体来看,这2000万不仅没使北京市的社会经济发展出现根本性的问题以及有些人危言耸听的“生态灾难”,相反,北京的社会经济发展水平已经大大高于提出人口控制目标和最大人口容量时的社会经济发展水平,人居环境相对过去有明显改善,居民物质和精神生活需求的满足度在全国也是较高的,这些都有例可证:中国社会科学院编著的《2010年中国城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告》中,在生活环境竞争力方面,北京以绝对优势超过上海和香港,排名第一。当然,我们不否认,如果只比较资源环境方面的因素,北京的宜居水平横向来看仍有待提高,但估计没人能否认北京的宜居水平这20年纵向来看是与时俱进的。 什么决定了人口承载力 面对北京实际人口数量屡屡突破其控制目标,突破北京人口承载极限,但其发展并没有停滞的现实,有很多学者对这类研究提出质疑,认为既往人口承载力研究有意无意地低估了技术、制度创新和管理手段进步对人口承载力的动态影响。事实上,根据人口承载力的研究所设定的人口规划目标“屡设屡破”,究其原因,主要在于对人口承载力的影响因素出现了误判。 只有以就业为主的经济因素才是人口承载力的直接影响因素,是决定性因素,资源环境等只是构成以就业为主的经济因素的要素之一,是间接影响因素。这个有别于传统认知的判断可以系统表述如下:资源环境,与劳动力、资本一样,是经济发展的要素之一,一个地方的经济规模及产业结构如何,是劳动力、资本以及资源环境等方面的要素成本决定的,这些因素作用于经济系统,通过影响经济规模和产业结构来间接影响人口承载力。因此,真正直接决定人口承载力的,

、

27

2013 ),

, 。

1590.2 23.8%, 930.90

(

1647.45 0.9%,

, 1693.1 224.73 , , : 5.17 , 2.44

0.57, 。 , 。 165.23 , 55.5%。 ,

89.9 185 37.32

/ 。

。 , 224.75 224.75 27.93 ,

26.42 51.37 。

。 110.10 24.1%。 , , ; 、 , 、

。

(

) 1590.2 0.9%。

,

2013 ,

23.8%,

2013 2012

1576.1 2697.0 1902.1

1289.2 1672.5 1336.2

1493.2 2122.5 1600.5

1592.5 2073.5 1499.4

1793.5 2180.3 1717.0

2170.1 2286.3 2027.5

1807.3 2255.7 1868.5

1590.2 2088.1 1603.8

2013 2012

1513.1 1617.4 1871.7 1257.8 1220.2 1527.5 1415.6 1480.8 1186.4 1750.0 1794.8 1590.2 2022.0 2106.4 2259.6 1581.2 1669.5 1926.9 1991.7 2475.6 1801.1 2094.2 2238.3 2088.1 1553.8 1518.3 1827.6 1193.5 1398.5 1461.8 1512.9 1818.8 1275.5 1634.2 1733.7 1603.8

2013 2500 2000 1500 1000 500 0

2012

( ,

) 、 4~9 , , , , 、 、 、 3003.5mm; 、 , 1000~1300mm , 、 、 58.1%;6 2.3%。 。 、 , 、 、 、 、 45 ,

19.5%;1

2500mm 、 。

,

水资源承载力简述及研究方法

一、水资源承载能力国内外研究进展 1.1国外研究进展 水资源承载力国内外研究进展国际上,关于水资源承载力的单项研究成果相对较少,一般将其纳入资源承载力、区域规划以及可持续发展理论的研究之中,并且偏重水资源管理的经济手段与政策措施研究。进入新世纪以来,水资源问题进一步引起了国际社会的高度重视,对水资源安全以及与其相关的各种冲突给予了深刻的分析和前所未有的关注。 URS 公司(1998)受到美国陆军工程兵团以及佛罗里达州社会事务局的委托,研究了弗罗达Keys 流域的承载力水平,在此次研究中,URS公司认为承载力的定义是:以不造成人工资源和自然的破坏为前提,该地区能够承载的最大发展能力。不对采用了一个由社会经济、财政、基础设施、水等分析要素与图形用户界面组成的承载力分析模型,并用此模型对Keys 流域的社会经济和生态系统进行了整体的模拟和评价,最终确定了各分析要素承受各类人类活动影响的能力。 英国科学家斯莱瑟教授(1998)提出了一种可持续发展的全新的定量分析方法——提高承载力的策略模型(ECCO 模型),斯莱瑟教授将资源、环境、人口和发展之间联系起来综合考虑,运用了系统动力学,研究了在不同发展阶段,人口数量与承载力之间的内在联系。 Gleick(1999)等学者则认为现代社会的一系列危机都是由于对水资源不合理利用导致的,例如越来越多的物种濒临或已经灭绝、土地沙漠化等。Gleick 希望能找到一种新的方法,可以长期、合理的配置水资源。为此他提出了可持续发展的七个标准。 Harris(1999)等学者对水资源研究的侧重点放到了农业方面,将农业用水的承载力作为区域发展能力的发展指标之一。他认为对数增长是当代农业增长的模式,且该模式受到可利用的水资源量的影响,关系着农业能否可持续发展。 Rijiberman(2000)对城市水资源结构和管理进行了研究,认为评估城市水资源系统是否可持续发展大致分为四个方法:生态、资源承载力、社会、经济。该研究选取了承载力这种评价方式来衡量城市水资源的可持续能力,并得出结论认

浙江省农业用水定额标准 编制说明 (征求意见稿) 浙江省农业用水定额编制组 2008年12月

编制说明 1 工作简况 为合理利用水资源,提高水资源利用率,满足社会经济的可持续发展,推进计划用水、节约用水,根据《中华人民共和国水法》、《浙江省水资源管理条例》,浙江省水资源管理委员会办公室于2002年12月下发《关于开展用水定额编制工作意见的通知》(浙水资委办【2002】6号),组织省水利厅、经贸委、建设厅等有关部门开展浙江省用水定额编制工作。 浙江省农业用水定额的编制工作由省水利厅具体负责,主要技术依托单位为省农村水利总站、省水利河口研究院。为保证定额编制工作的顺利开展,省水利厅成立了农业用水定额编制组(以下称编制组)。在充分调查调研国内外相关研究成果的基础上,编制组确定了以“灌溉试验、定额观测”并结合“理论分析”为主的技术路线,2004年3月,完成《浙江省农业用水定额》并通过专家审查。同年7月,定额成果被纳入《浙江省用水定额(试行)》,并以浙水政【2004】46号文件在全省发布试行。 在定额发布试行期间,一方面,编制组主动收集各地使用过程中的反馈意见;另一方面,充分利用全省灌溉试验站网,继续针对我省主要农作物开展灌溉定额试验与观测,积累基础资料,进一步完善原有定额成果。在此基础上,2007年3月,编制组向省质量技术监督

浙江省农业用水定额标准编制说明 局申请制定《浙江省农业用水定额标准》。2008年12月,完成了标准征求意见稿及相关材料的编写。 本地方标准由浙江省水利厅提出并归口。主要起草单位:浙江省农村水利总站、浙江省水利河口研究院。省农村水利总站是全省农村水利工作的主管单位,多年来一直在组织开展全省灌溉试验研究、农业用水量统计等工作;省水利河口研究院是我省唯一涉农水利科研机构,院属农村水利研究所是专门从事灌溉试验研究和节水技术研究的单位,在该研究领域具有丰富的理论与实践经验。 本标准主要起草人:姜海军、郑世宗、曹红蕾、卢成、陈伟林、王士武、严雷、陈雪。 2 编制目的意义 我省多年平均降雨量1604mm,水资源总量955亿m3,但由于人口密集,人均占有水资源仅为2070 m3,低于全国平均水平。我省水资源具有如下特点:一是水资源地区分布不均,与人口、经济、耕地等主要生产要素不相匹配;二是水资源年际间分布不均匀,干旱年份水资源短缺趋势加剧;三是水质污染日益加重,造成平原河网地区水质性缺水。 农业用水包括农业灌溉用水、林牧渔用水、农村生活用水,是我省用水大户,长期以来在我省的用水总量一直占据着比较大的比重。根据浙江省水资源公报,近几年,随着农业种植结构的调整以及节水灌溉技术的推广应用,农业用水呈逐年下降趋势,但仍占全省总用水 3