2000年女性人口死亡曲线

计算公式

1.年龄别死亡率:x

x x

D m P

2000年女性人口死亡曲线

0 10 20 30 40 50 60 70 80

90 年龄

死亡率

2.死亡概率:0

001(1)m q r m =

+-

22x

x x

m q m =

+

11q ω-=

3.尚存人数和表上死亡人数: *x x x d l q =,

1x x x l l d +=-

010

111

0001

224

(1)x x x x x x

x x T T L l l d d L T e l L rl r l ++-=++-=

+=

=-- 4.平均生存人年数:001(1)L rl r l =--

111

224x x x x x l l d d L ++-+-=

+

(x=1、2、3、4) 12x x x l l L ++=

1

11

l L m ωωω---=

5.平均生存人年数累计:11T L ωω--=

1x x x T T L +=+ 010T T L =+

6.平均预期寿命:0

x

x x

T e l =

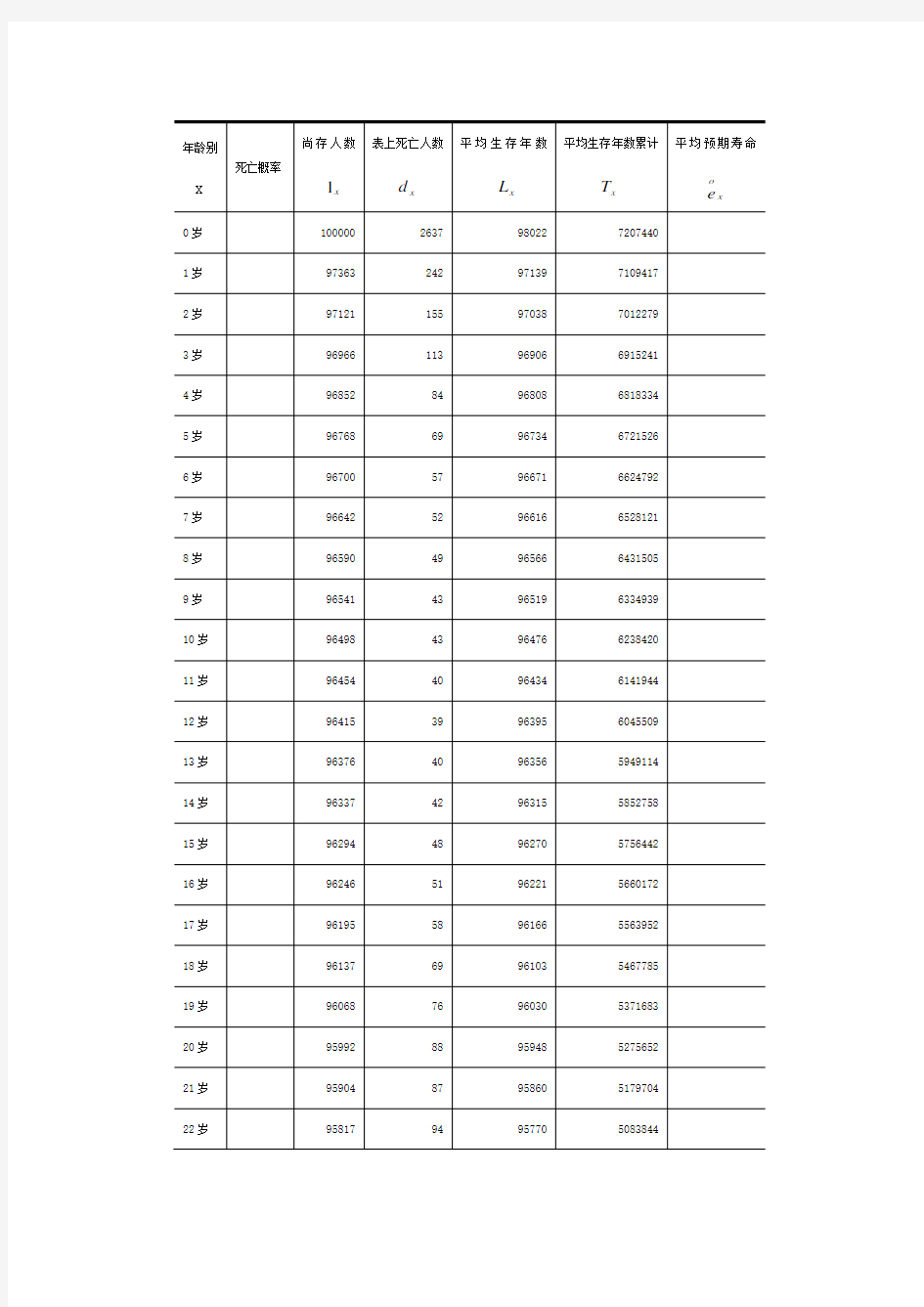

新生命表产生背景 们最早的生命表的编排方式和寿命的估算基准是来自日本的,在日本生命表的基础上进行了一系列调整。”中国第一张经验生命表的编制始于1992年。1994年方案正式开始实施。1995年7月底,中国第一张经验生命表———“中国人寿保险经验生命表(1990-1993)”———诞生。现在各家保险公司使用的就是这个统计数据。。近年来,人民生活水平、医疗水平有了较大的提高,保险公司核保制度逐步建立,未来保险消费者群体的寿命呈延长趋势,原生命表已经不能适应行业发展的要求。与此同时,寿险业的快速发展也具备了编制新生命表的条件主要体现在三个方面: 1、10年来,业务快速发展,积累了大量的保险业务数据资料; 2、保险公司信息化程度大幅提高,数据质量也有了较大的改善; 3、保险精算技术获得了极大的发展,积累了一些死亡率分析经验。 基于各方面的考虑,在中国保监会的领导和组织下,2003年8月,正式启动了新生命表编制项目。新生命表编制完成后,于2005年11月12日通过了以著名人口学专家、全国人大副委员长蒋正华为主任的专家评审会的评审。 新生命表使用政策将于2006年1月1日起生效。06年新表推出后,“生命表的死亡率肯定是会往下调的。”这是业内人士比较普遍的预计。而未来生命表可能的改变,对于那些基于高死亡率生命表基础上定价的寿险产品,它们今后的命运充满了变数。保障型产品占的比例越高,生命表的改动和费率影响就较大。对储蓄险种,几乎没有很大影响。而介于保障和储蓄之间的终生寿险,影响也是中等水平。正如太平人寿的人士表示:“在做人寿保险时,会出来更加便宜的产品;而做年金产品时,则会出来更加贵的产品。”表面上由于寿命延长,同时死亡率降低,保险公司尤其是在长期险(养老金)给付上就比较吃亏,要多付。”实际上利率也是一个重要的因素,如果过两年利率提高了,保险费还会降低。这两年利率太低了,而5、6年前银行利率在8%左右,相对来说保险费率就低下去了,不一定保单就是涨的。另外生命表中的寿命延长,而死亡率下降,所以,总的保单趋势不一定是涨价的。” 附件: 中国人寿保险业经验生命表(2000—2003)

人口学复习大纲 第一章人口与人口社会学 1、人口的概念:指生活在特定社会制度、特定领域,具有一定数量和质量的人的总称,是一个社会各种文化、经济和政治活动的基础。 2、人口的特征:(1)人口的双重属性:自然属性和社会属性 (2)人口结构:自然结构:性别结构和年龄结构 空间结构:人口密度 社会结构:阶层不同、婚姻状况等 3、人口变动:人口状况受社会、经济和人口自身各方面的影响,随着时间的推移不断发生变动。(自然、机械、社会变动) 4、人口与社会的关系:(1)人口系统对社会的影响: (2)各种社会因素对人口系统的影响: 5、狭义人口学和广义人口学产生的标志: 狭义人口学:指对人口变量、以及人口变量和人口变量相互关系的研究 产生时间:17世纪中叶到十八世纪 产生标志:英国的约翰·格兰特于1662年发表《一句死亡表所做的自然和政治的观察》广义人口学:含义:用人口学的角度,使用人口学的指标和研究方法研究复杂的社会现象。 产生时间:18世纪末到19世纪中叶 产生标志:1798年,马尔萨斯发表《人口理论》 6、人口思想和人口理论:(重点为马尔萨斯的理论研究) 马尔萨斯人口理论:两个前提:(1)食物是人类生存所必需。(2)两性间的性欲是必然的,且几乎保持恒状。 两个级数:人口的增殖力与土地的生产力之间的关系是不平衡的。在不加抑制的前提下,人口是以几何级数增长,而生活资料只能以算术级数增长。 土壤肥力递减规律 三个命题:(1)人口增加必然要受到生活资料的限制 (2)只要生活资料增长,人口一定会持续不断的增长,除非受到某种有力的抑制。 (3)抑制人口增长的力量使现实人口与生活资料相平衡。 两个抑制:积极性的抑制预防性的抑制 7、全球人口增长趋势:(1)世界人口增长不断加快(2)人口增长主要来源于发展中国家(3)世界人口分布将发生重大改变(4)人口大国格局重新排序 8、人口平衡公式:年末人口=年初人口+(本年出生人口-本年死亡人口) 净增人口数=人口的自然增长+人口的迁移增长 9、年人口增长率=(年末人口—年初人口)/年平均人口 10、人口自然增长率:表明一定时期内人口自然增长人口/年平均人口数 人口自然增长率=年自然增长人口/年平均人口数 人口自然增长=出生人口—死亡人口 11、世界人口增长的四个阶段:(1)采集狩猎时期人口的增长特点:高出生率、高死亡率,极低的增长率的原始的静态人口状态 (2)农业社会时期人口增长特点:人口增长速度加快,人口增长具有不稳定性。 (3)工业社会时期人口增长特点:第一阶段:欧洲人口膨胀(1650-1950)第二阶段:发展中国家人口膨胀(1950以后) (4)

人口社会学第六讲:死亡(1) 一.死亡的统计 1.死亡的判定:生命的终结就是死亡,但是对于死亡时间的判定并不简单,就如同一个生命开始时间的判定也不一致(是从怀孕开始,还是从分娩出生开始)。一般把心脏跳动、呼吸作为生命的基本特征,把心脏停止跳动(没有脉搏)和呼吸停止作为生命终结的表现。但是,现在也出现了“脑死亡”的概念,把大脑系统的永久性破坏(即使还有心跳和呼吸)判定为“脑死亡”(“植物人”在这个意义上也没有生命)。 2.死亡的申报制度:死亡发生后,按照政府制度需要由有关部门(医院、公安部门、行政部门)开具死亡证明,说明死亡者身份、死亡地点、死亡时间和死亡原因。在一些国家采取“属地”申报制度,即由死亡发生地点的有关部门申报和统计。我国和另一些国家采取“属人(属籍)”申报制度,即由死者户籍所在地的有关部门申报和统计。 3.死亡统计指标: (1)粗死亡率(Crude death rate): 粗死亡率= 该地该年死亡人数/该地该年平均人数×1000‰; CDR一般在6-35‰水平,高于20‰属于高死亡率。中国1999年粗死亡率为15.2‰; (2)年龄别死亡率(age-specific death rate): 年龄别死亡率= 该地该年某年龄组死亡人数/该地该年某年龄组平均人数×1000‰; (图示:14-18岁组死亡率最低,40岁后逐步升高,55-60岁后加速升高; 不同国家的比较可以清楚地显示社会经济、医疗卫生发展水平)(3)婴儿死亡率(infant mortality rate): 婴儿死亡率=该地该年未满周岁婴儿死亡数/该地该年活产未满周岁婴儿数×1000‰; 但分母与分子可能不完全是同一批人(李若建,1992:111)。 (4)新生儿死亡率(neo-natal mortality rate):(“新生儿”定义各国不同,中国为“未满月”)新生儿死亡率= 新生儿死亡数/活产人数×1000‰; (5)死因死亡率(cause-specific death rate):某种死因在该年该地所有死亡人数中的比例;如孕产妇死亡率=孕产妇死亡数/活产婴儿数×100,000‰; (6)标准化死亡率(standardized mortality rate): 标准化死亡率=(年龄别死亡率×标准人口相应年龄组的比例)之和; 考虑到各人口在年龄结构上的差异,进行“标准化”(以相比较中的一个人口或者各人口统一的平均年龄构成为“标准”)以便进行相互比较; (7)平均死亡年龄(某一时期全体死亡者的平均年龄)。 4.死亡的群体差异: (1)年龄组差异:婴儿高死亡率,青少年低死亡率,中年之后死亡率递增; (2)性别差异:各年龄组,女性死亡率都低于男性(反映在出生预期寿命的差别上); (3)城乡差异:城市与乡村在行业、职业结构,收入水平与消费模式上存在明显差别,(4)社会阶层差异:穷人死亡率高,富人人死亡率低(消费、医疗条件); (5)教育水平差异:受到较多教育的人死亡率低,没有受过教育的人死亡率高; 平时的健康常识、护理知识,生病时就医的知识;(教育高的人一般收入高); (6)地区差异:自然生态因素(高原、寒带、气候恶劣地区,健康差,死亡率高); 基础设施因素(交通不发达、人口稀少地区,医疗条件差,死亡率高); 社会发展水平(穷国、富国的生活水准、医疗条件差,死亡率高);

人口社会学的研究对象 是用社会学的理论和方法认识和分析人口结构、人口过程和人口变迁,以及它们与各种社会力量(文化、经济和政治要素)之间的互动关系。(图表看看) 书本框架 绪论研究对象基本理论研究方法人口过程 人口结构 人口变迁 死亡制度 人口迁移 人口转变 年龄结构 性别结构 生育制度 人口质量 人口和社会变迁 空间结构 婚姻家庭结构 人口社会分层 人口和可持续发展 人口政策计划生育 马尔萨斯的《人口原理》 《人口原理》的主要内容 ●两个前提: ●食物是人类生存所必需两性间的性欲是必然的 ●两个级数: ●人口是以几何级数增长生活资料只能以算术级数增长 ●两个抑制: ●积极性抑制:战争、瘟疫、饥荒等预防性抑制:晚婚、避孕、流产、杀婴和节育 ●道德性抑制 ●三个命题: ●人口增加必然地要受到生活资料的限制当生活资料增加的时候,人口总是增加 ●抑制人口增长的力量使现实人口与生活资料相平衡 评价: ●问世以来,毁誉参半。 ●他的理论一举粉碎了和谐宇宙的一切美好希望,推翻了人类进步的前景,而代之以贫瘠、阴暗而冷清的未来 ●客观为人类未来敲响了警钟 ●首次系统地论述了人口发展的核心问题,并将其理论化 中国人口思想史 (一)传统人口思想 1、增殖人口观(农业社会)(儒家) ●孔子:“孝”,多子多福;人口与治国 ●孟子:“不孝有三,无后为大” →不孝者三,一曰阿意曲丛,陷害不义;二曰家贫亲老,不为禄仕;三曰不娶无后,绝其袒祀 ●墨子:鼓励早婚、反对蓄妾、反对战争、反对久丧 2、适度人口思想(法家) ●商鞅 ●韩非:“今人有五子不为多,子又有五子,大父未死而有二十五孙。是以人民众而货财寡,事力劳而供养薄” 3、限制人口思想: 1

第二章 香港人口的特徵和趋势 人口状况 人口推算 2.1 一九五零至二零零一年间,香港人口增加了两倍,由220万增加至670万。然而,数十年来,人口增长率在逐步下降(见表 2.1)。 表2.1:香港人口每年平均增长率 年份每年平均增长率(%) 1951-1956 5.3 1956-1961 3.9 1961-1966 2.8 1966-1971 2.2 1971-1976 2.2 1976-1981 2.8 1981-1986 1.3 1986-1991 0.8 1991-1996 1.92 1996-2001 0.9 资料来源:政府统计处人口统计组 2数字根据一九九六年年中估计人口631万,以广义时点方法计算。

2.2 香港二零零一年的人口是672万。根据政府统计处最新公布的人口推算数字,3香港人口到二零三一年会增加至872万: 表2.2:人口推算 年中总人口 与先前十年比较的每年平均增长率(%) 2001 6 724 900 1.6 2011 7 527 700 1.1 2021 8 228 300 0.9 2031 8 721 500 0.6 资料来源:政府统计处《香港人口推算2002-2031》 统计资料显示,过去五十年,香港人口从高增长期进入低增长期,预料未来数十年,增长率会持续处于低水平。 2.3 根据规划署提供的资料,在撇除某些限制因素后,本港现有发展区可实际容纳823万人口,如下表所示。 3推算数字以假设的生育率、死亡率和人口迁移趋势,以及现行政策为计算基础。如果这些假设和政策有变,推算数字须作调整。

表 2.3∶现有发展区可容纳人口 2001年人口水平(百万)可容纳人口(百万) (a)都会区 4.1 4.59 (b)现有新市镇 2.26 3.24 (c)其他0.360.40 总计 6.728.23 资料来源:规划署2003年1月《香港可容纳人口》(Population Capacity of Hong Kong)。 2.4 若加上具潜力的发展区,同样在撇除某些限制因 素后,可容纳人口能增加至879万。 表 2.4:预计可容纳人口的增长 可容纳人口(百万) (a)现有发展区8.23 (b)具潜力的发展区0.56 总计:8.79 资料来源:规划署2003年1月《香港可容纳人口》(Population Capacity of Hong Kong)。

第33卷第3期2009年5月人口研究 Population R esearch V ol133,N o13May200981 老龄问题研究 中国老年人照料成本研究 ———多状态生命表方法3 蒋 承 顾大男 柳玉芝 曾 毅 【内容摘要】本文利用2002年和2005年中国老年人健康长寿影响因素纵向调查所搜集的老年人日常生活照料费用以及临终前照料费用数据,基于拓展的多状态生命表方法,对我国65岁及以上老年人的日常生活照料成本和临终前照料成本进行了分城乡、性别、年龄和自理能力状态分析。这些研究结果对我国如何更好地为老年人特别是贫困老年人提供养老保障服务以及制定相应的政策具有重要的参考价值。 关键词:照料成本;多状态生命表;生活自理;中国老人 【作者简介】蒋承,北大光华管理学院博士后;顾大男,美国波特兰州立大学城市规划与研究系助理教授(通讯作者);柳玉芝,北大老龄健康与家庭研究中心研究员;曾毅,北大中国经济研究中心教授。 1 引言 中国老人特别是高龄老人比例和数量的快速增长是21世纪中国人口老龄化的主要特征之一。高龄人口的不断增长,一方面使得需要照料的老年人口数量增多,另一方面导致老年人需要照料的时间延长,极大地加剧了家庭对老年人的照料任务。2006年“第二次残疾人抽样调查”的数据表明,我国社会面临的伤残风险增加,残疾人口进入快速增长时期。截至2006年4月1日,65岁及以上的残疾人口为3755万人,占全国残疾人总数的45.26%。随着我国老龄化程度的加深,老年伤残以及相应而来的日常生活照料和临终前照料负担将会越来越严重。据有关学者预测,假定我国老年人口的生活自理能力2005~2050年间仍按1992~2002年间的幅度不断改善(年改善率为1%,参见顾大男和曾毅,2006),至2050年我国日常生活需要照料的老年人数将达1500~2000万人。若自理能力维持2005年的水平,则到2050年时,我国将有2500~3000万老年人日常生活需要照料服务(Gu和Vlo2 sky,2008)。 随着我国经济的不断增长,养老保障制度的建立势在必行。从维持老年人正常生活的角度来讲,日常生活照料费用、临终照料费用与医疗费用一样都是至关重要的。在我国当前社会经济发展水平下,不同自理状态、不同年龄、不同性别、不同城乡居住地老年人的日常生活照料需求和费用存在巨大差异(冯学山和王德耀,1999;顾大男等,2007;顾大男和柳玉芝,2008)。所以,如果要为中国老年人建立切实可行的养老账户,我们就需要比较准确地回答这样一个问题:对于处于不同年龄阶段、不同健康水平、不同城乡居住地的男性或女性老人,其在余生中期望的日常生活照料费用和临终照料费用到底是多少?同时,这些数据对社会保障政策的制定和养老机构或保险公司的经营管理也具有实际意义,因为了解不同自理状态老年人的余生照料费用情况,是精确估计短期老年群体照料支出总额的前提条件。 3 本项研究受国家自然科学基金重点项目资助(批准号:70533010,负责人:曾毅)。

中国的劳动力人口数 2005年底中国总人口已达到13.07亿人, 2005年底流动人口数只有1.47亿人 近年每年儿童死亡40-50万人,自杀29万人左右,事故死亡13万左右。根据1990年全国生命表(两性合计),每1000个出生婴儿大约有5.4%的人在25岁之前死亡,12.1%的人在55岁之前死亡[7]。平均每年死亡0.22%。 2000年人口普查为91618万人,我国小学入学年龄是满6岁, 2001、2002、2003年1‰人口抽样调查显示0-4岁人口分别为6938、6581、6413万,平均每年分别出生1388、1316、1283万,这些数据是连续一致的,也与2000年人口普查是一致的,生育率只有1.3左右。 但是人口学界认为是出生漏报,将生育率修成为1.8左右, 总人口(2005年底13.0756亿)推测中国今后人口高峰在13.4亿[3];但是既然2005年底只有12.6亿人口(甚至可能不到12.6亿),那么要是不停止计划生育的话,中国人口高峰估计连13亿都难以达到。那么意味着中国人口结构严重畸形,未来养老金和劳动力的短缺远远比目前的认识要严重。

到2010年,劳动力人口在15岁到59岁的有9.0714亿;到2015年,这个数字达到9.3321亿,因此劳动力人口增加了5年内增加了1557万人;2020年,就是说“十三五”了,中国人口达到14.8255亿,中国的劳动人口是9.4623亿,比2010年增加2859万人,比2015年又增加了934万人。在这个时候,在未来十年内,中国的劳动力人口一直处于增加的状态,增加率在减少,但是还是增加的,并不存在劳动力短缺的问题。

市场与人口分析2005年第11卷第2期 MARKET&DE MO GRAPH I C ANALYS IS Vo.l11No.22005 中国人口、家庭户与住房需求预测研究* 蒋耒文,任强 (北京大学人口研究所,北京100871) 摘要:我国未来住房需求的变化将受到人口、家庭户数量和结构变动的影响。在人口预测的基础上,采用扩 展的户主率家庭预测模型,假定分家庭规模、户主年龄、性别的户主率不变或变化的情况下,预测未来家庭户 的数量、结构情况。在此基础上,结合2000年普查得到的不同家庭户类型住房情况的信息,对未来30年我国 城乡居民住房面积和间数的需求进行了预测。由于人口和家庭户的增长,我国居民住房面积和间数的需求 在未来三十年将持续增长;由于家庭户数量增长速度超过人口数量增长的速度,按家庭户变化预测的未来居 民住房的需求较大;由于人口和家庭户结构的变化,未来三十年的住房需求在不同时期的情况有所不同,年均 新增住房需求的增长在2015年前虽波动起伏,但变化不大;2015年之后,年均新增住房需求将逐步下降。 关键词:户主率;家庭户;住房需求;预测 中图分类号:C913.31文献标识码:A文章编号:1006-4346(2005)02-0020-10 The P rojecti on of Popu la tion,H ousehol d s and H ou si ng D e m and i n Ch i na JI ANG Lei2wen,REN Q i ang (Instit u te of P opula tion Rese a rch,P e ki n g Unive rsit y,Beijing100871,China) Ab stract:H ousing de mand i n China is greatly deter m i n ed by f uture popu lation and househol d cha n2 ges.Bu ilding on an extended headsh i p rate model and co mbining w ith an i n dependent population projection,f uture changes in househol d number and co mposition are projected,under dif ferent sce2 nari o s of f uture changes i n headship rates by household siz e and age and sex of householders.Based on the pr ojecti n g results of population and households,we f orecast the de mand of housi n g areas and roo m s f or the next30years.It sho ws that the de mand f or housi n g areas and roo m sw ill gro w stead ily due to the i n crease of popu lati o n and households.Because t h e i n crease of householdsw ill be f aster t h an that of populati o n,the housing de mand is bigger whe n changes i n household are consi d ered t h an that when changes i n populati o n are consi d ered.Moreover,housi n g de mandsw ill present vari2 ous trends in diff erent periods due to popu lation and househol d co mpositi o nal c hanges:the annua l gro wth i n housi n g de mand will be qu ite stab le i n2000-2015,but dec li n e af ter w ards. K ey w ord s:headsh ip-rate;household;housi n g de mand;pr ojectio *本研究得到国家统计局国家级重点项目的资助,以及国家自然科学基金(70373011)和教育部留学回国人员项目的支持,同时对北京大学/2110和/9850项目的支持表示感谢。 收稿日期:2004-11-02;修订日期:2004-11-19 作者简介:蒋耒文(1966)),男,北京大学人口研究所副教授、博士。

一、1946—1974年间的迁入人口 由于1974年11月后,香港政府可以将在边界与新界被捕的人遣送回中国,所以1974年前后对香港人口迁入影响较大,故单独将1946—1974年间的迁入人口列为一小节研究。 1945年抗日战争胜利后,大批从内地逃难到香港的人口返回家乡,一度使香港人口降至60万人。抗战胜利的欢乐气氛很快就被全面内战的阴云驱散,从1946年开始,大批的中国内陆人口再度涌入香港,开始了新的一轮人口迁入高潮。 表1中的人口迁移增长率是根据人口增长率与人口自然增长率计算的,大体上可以反映香港1946年后的人口迁入历程。根据表中资料,1947年至今,除了少数几个年份是人口净迁出外,绝大多数年份是人口净迁入。根据这些资料,可以把1974年前香港的人口迁入状况分为以下几个阶段: 第一阶段是1946—1947年,正值中国大陆内战爆发初期,香港人口从1945年的60万人猛增到1947年的175万。1948与1949年,人口迁移的高潮才稍微减退。对于这次移民高潮的形成,估计与当时中国大陆经济萧条,许多从香港回到大陆的人谋生困难有关。 第二个阶段是中国大陆解放初期。1949年底广州解放,再一次触发了一次人口迁入高峰,1950年香港的人口迁移增长率186%。迁入香港的人口中有一部分是当时国民党政权的党政军官员及其家眷,这批人中间的大部分陆续从香港转到台湾或者其他地区。因为中国大陆的战争平息,1951年有许多逃避战乱的人重返内地,使得1951年的香港人口有大批人迁出,导致了1951年香港人口的迁移增长为-123%。50年代初,中国内地进行了多次政治运动,触及相当一批人,也导致了1952—1955年间香港的迁入人口比较多,人口的迁移增长率保持在3%左右。1956年以后,随着这些运动的结束,这一迁移高潮逐步平息下去。 第三个阶段是三年困难时期,内地的经济困难导致了大批广东居民进入香港,据称,仅1961年4、5月份,至少有6万人成功进入香港[1]。不过这些人并没从人口统计上反映出来。人口统计显示,1963和1964两年的人口迁移增长率的突然加大,便是三年困难时期的后果。 第四个阶段是文化大革命期间。文革的影响同样在香港的人口迁移中表现出来。这一期间虽然中国内地陆陆续续有人来到香港,但是香港的人口迁移增长率则明显降低。十年动乱初期,一些极左行为,如冲击中港边界,在香港搞贴大字报等行为,产生了不良影响。如果注意到香港迁入人口少于迁出人口的4个年份中有3个(1966、1972、1976)均发生在文革期间,就不难理解十年动乱的恶劣影响。在1966年受到文化大革命影响,香港楼价一度大跌,房地产的变化反映出当时香港人的心态,也可以说明为什么1966年香港人口的迁移增长率为-09%。 表11946—1993年香港人口变动情况(千人、%)年中出生死亡人口自然人口迁移年中出生死亡人口自然人口迁移年年总人口人数人数增长率增长率总人口人数人数增长率增长率1946155031170.91971404577201.50.7 1948180047131.91.01972407879211.5-0.7 1947175042131.711.21973416080211.50.5 1949185755162.10.91974432082221.41.1 1950223761181.918.61975439678211.30.5 1951201569212.4-12.31976444476231.3-0.2 1952212672192.53.01977451079231.30.2 1953224275182.62.91978459779231.20.7 1954236583192.72.81979487982261.24.9 1955249091192.13.21980506385261.21.5 1956261597193.02.01981518384251.21.2 1957273698192.91.81982526483251.20.4

“人口学原理”课程教学大纲 英文名称:Population 课程编码:SOCL2008 课程学时:32 课程学分:2 适用对象:公共管理、社会学类 先修课程:无 使用教材: 佟新主编,《人口社会学》,北京大学出版社,2000年 一、课程的性质、目的和任务 性质:专业主干课程 目的: 人口学是一个更多地属于社会学、结合多科性的边缘学科,是一门基础课。在任何时间,一个国家的人口数量、质量、结构等因素,对于其经济成长和人民福利有着不可忽视的影响。本课程全面介绍了人口学的基本概念和理论,力图用社会学的方法和理论分析相关的社会人口问题,使学生对人口学中的诸多问题有较深刻的认识,了解人口问题影响社会发展及社会政策的途径,为社会保障等相关方面的内容的理解、政策制定提供一个人口学方面的视角。 二、课程内容简介 本课程使用社会学的想象力和研究方法,运用统计学、数理人口学等工具,认识和分析人口过程、人口结构和人口变迁,及三者之间的互动关系。建立在现代人口学理论和社会学理论的基础之上,关注现实的人口问题,比如生育问题、性别问题、老龄化问题,为公共政策提供基本的分析依据。 三、教学基本要求

1. 掌握基本的概念及理论,尤其是生命表等内容 2. 理解人口过程及特点和趋势 3.理解人口结构所具有特点 4.理解人口变迁和社会变迁以及社会诸因素和人口诸方面的互动关系。 四、教学内容及要求 第一章:人口社会学的研究对象和研究方法 1. 掌握人口社会学的研究对象 2.理解人口社会学的研究方法 教学安排及教学方式 第二章:人口和人口社会学的基本理论 1.掌握人口的基本理论 2.掌握人口社会学的基本理论 教学安排及教学方式 第三章:生育制度 1.掌握基本概念

香港人的姓氏 1995年,港基国际银行为推出印有用户姓氏的“尊姓”卡,而做的调查显示:香港陈姓人口最多,占总人口的10.11﹪,接下来为:黄姓、李姓、梁姓、张姓、林姓,此六大姓共占香港总人口的36.75﹪。(中国健康月刊1995年第6期《香港姓氏孰最多》) 香港大学冯平山图书馆收藏有丰富的族谱,其中以广东及香港新界各族之姓氏为最多,新界各姓氏族谱的搜集尤为完备,共二百多种。对有关新界各族姓氏源流和迁移历史等文化的研究,提供了极有价值的数据。 香港居民多来自中国内陆,在明代以前已定居的计有邓、彭、廖、陶、侯、吴、文等姓,至今已成为望族而著称者,有邓、文、廖、侯、彭五姓。据1994年夏季笔者赴广东实地考察,当今香港显赫大姓——黄姓——即光学大王黄克竞家族,其望族即源于广东新会。香港当今另一显赫大姓陈姓,其一支即陈经纶家族,其望族亦源于广东新会。由于海外华侨80%左右均源于广东江门五邑,并且是由香港走向世界各地的,所以,香港的许多显赫大姓,均源于江门地区,也就不足为怪了。 为何张、王、刘、李、赵这些内地的超级大姓,在香港的排名,反倒不及内地人数比例之多?据笔者研究历史及移民资料推论:早在元顺帝时,蒙古人和色目人惧怕汉人南人造反,曾将广东汉人南人中的张、王、刘、李、赵五姓大族屠杀大半,至明代此五大姓在广东即已稀少,而终究成了今天的格局。(见吴晗《朱元璋传》) 就行政区划分而论,中国姓氏的分布也是不均衡的。历史悠久的文明中心地区,姓氏相对复杂一些,如北京、陕西,在其抽样的25000人里,即有姓氏450个左右,而在发展较晚的广东、福建,同样抽样25000人,其姓氏则不足300个。

Chapter5 生命表分析 ?一、生命表的产生和涵义 ?二、生命表的基本概念 ?三.生命表函数 ?四、生命表编制 ?五、生命表的有关解释 ?六、生命表的应用 一、生命表的产生和涵义 ?统计学的产生来源于英国的政治算术学派,而政治算术学派的著名创始人之一格兰特的代表性著作《关于死亡表的自然的和政治的观察》一书,不仅对统计学产生具有极大影响、而且为人口统计学的创立打下了一个良好的基础。该书首次提出了死亡表的概念,并且根据大量的实际死亡率资料,以百名出生婴儿为基础,编制了死亡表。 年龄组死亡数确切年龄生存数 0~6360100 6~1624664 16~26151640 26~3692025 36~4663616 46~5644610 56~663566 66~762663 76~861761 ?这张死亡表描述了100名新生婴儿一生中陆续死亡的过程。出生时确切年龄为0岁的人口为100人。这100人从0岁活到6岁期间死亡了36人,那么达到确切年龄6岁的人还剩下64(100-36)人。确切年龄6岁的这64人在活到确切年龄16岁以前又有24人死亡,那么到达确切年龄16岁的人就剩下40(64-24)人了。以此类推,在每个年龄组都有一部分人死亡。随着年龄的提高,确切年龄上的人数越来越少。

?生命表正是反映在封闭人口条件下一批人从出生后陆续死亡的全部过程的一种统计表。它是以各年龄死亡概率为依据,并以此计算出各年龄的死亡人数,编制出相应的生命表。 ?生命表分析方法不但可用于死亡研究,还可用于初婚、离婚、再婚、生育、迁移、子女离家等几乎所有人口过程的研究,因此将其作为人口统计分析的工具之一重点研究。 ?简略生命表与完全生命表; ?队列生命表与时期生命表; ?单递减生命表、多递减生命表与多增减生命表 二、生命表的基本概念 ?(一)封闭人口 ?封闭人口是指没有人口迁移变动的人口。封闭人口中只有人口的出生和死亡变动,区域内的人口增加和减少只与出生和死亡有关,在这个区域内不存在人口的迁入和迁出。 ?严格讲,在现实中不存在绝对的封闭人口,地区之间人口的迁移是不断发生的。定义封闭人口只是为了研究上的方便,通过这种抽象可以把所研究的问题简化。 ?相对于封闭人口来说,经常存在的则是开放人口、即人口存在区域间的迁移和流动。 ?(二)死亡概率 ?死亡概率是指活到某一确切年龄岁的一批人在达到确切年龄岁之前可能死亡的那部分比例。 ?死亡概率不同于死亡率。 ?首先,死亡概率不是人口学中纯粹的“率”的概念,而是一个比例,而死亡率则是一个纯粹的率。 ?其次,在形式上死亡概率是死亡人数与原有人数之比,死亡人口是原有人口中的一部分。而死亡率则是死亡人数与年平均人数之比。?三.生命表函数 ?x :exact age 确切年龄 ?lx : number left alive at age x,确切年龄为x的生存人数?ndx :number dying between ages x and x + n,(x,x+n)内的死亡人数

人口社会学

目录 第一编:导论 (1) 第二编:人口过程 (3) 生育制度 (3) 死亡制度(mortality) (5) 人口迁移(migration) (6) 人口转变 (8) 第三编:人口结构 (9) 人口年龄结构 (9) 人口性别结构 (11) 社会分层和贫困人口 (13) 人口的婚姻家庭结构 (15) 人口的空间结构和城市化 (16) 第四编:人口变迁和社会变迁 (18) 人口和社会变迁 (18) 人口和可持续发展 (20) 人口政策和计划生育 (21) 人口质量 (22)

第一编:导论 一、人口社会学的基本概念 1.人口 2.人口社会学 3.人口社会学的研究对象 4.人口社会学的研究意义 5.人口社会学的研究内容 6.人口社会学的研究方法 二、人口思想的形成和发展 1.早期国外的人口思想 (1)古希腊的人口思想:柏拉图、亚里士多德 (2)宗教人口思想 2.资本主义发展初期的人口思想 (1 (2(主要是他的思想,考试题) 两个前提(两个原理)、两个级数、三个命题、两个抑制理论(减少人口的途径)(3)马克思和恩格斯的人口思想 驳斥马尔萨斯人口压力的假设 “两种生产”的原理 人口的阶级观 3.西方人口社会学的形成和发展 (1)早期人口社会学的思想 斯宾塞 杜蒙特(分析人口变化的三种途径、社会毛细管学说) 涂尔干(社会分工导致了人口的增长) (2)人口社会学的形成和发展 第一阶段:明确把人口变量放入社会学研究中 第二阶段:系统地用社会学的视角论述人口的问题 第三阶段:二战之后的专题研究 4.中国人口社会学思想和人口理论 (1)中国传统的人口思想 增值人口观:孔子、孟子、墨子 适度人口思想:商鞅、韩非 (2)近代人口思想 梁启超的人口思想 严复的人口思想 (3)现代人口思想

香港的人口结构 1. 人口普查 (每10年一次) 、1991 – 1981 – 1971 … 2. 人口结构 (性别结构、年龄结构、就业结构) 3. 性别和年龄结构 (人口以100名女性中的男性数量来表示) 性别结构 – 男女比例 – 1911 – 男性为女性的两倍,因为当时香港是贸易港口,有大量男工和男性移居香港。 - 1996 – 男 (3108107人) 女 (3109449人) 性别比率 =100:100 a. 年龄结构 = 不同年龄组别人数百分比 i. 儿童 (<15岁) – 没有生产力,需要依赖父母。 ii. 成人 (15-64) – 生产力最高的一组。 iii. 老人( > 64) – 无生产能力的一组,依靠子女的供养。 成人 = 工作人口 儿童及老人 = 依赖人口 依赖比率 = X 100 香港有没有人口老化现象?有 成因为何?医疗服务的改善使死亡率降低,预期寿命延长,在1995年,预期寿命是78.5岁,达发达国家的水平。而且出生率低,年轻人口减少,使老年依赖比率提高。 4. 人口金字塔 差异 – a. 1996 – 底部较窄 (出生率低) - 顶部较宽 (死亡率下降,预期寿命延长) - 依赖人口比率较低 b. 对社会影响 – 老人增加,对福利和医疗的需求相应增加。 - 儿童减少,对社会的服务,如教育的需求下降。 - 人口老化→依赖比率上升、社会的经济负担加重、劳动力减差异 – a. 新市镇 –儿童比率高 (新市镇吸引较具流动性的年轻夫妇迁往居住,提高区内的出生率) - 老人比率低(因为老人流动性较低,而且与邻里关系融洽,愿意留在旧区居住) 依赖人口 工作人口

香港的人口結構 1. 人口普查 (每10年一次) 、1991 – 1981 – 1971 … 2. 人口結構 (性別結構、年齡結構、就業結構) 3. 性別和年齡結構 (人口以100名女性中的男性數量來表示) 性別結構 – 男女比例 – 1911 – 男性為女性的兩倍,因為當時香港是貿易港口,有大量男工和男性移居香港。 - 1996 – 男 (3108107人) 女 (3109449人) 性別比率 =100:100 a. 年齡結構 = 不同年齡組別人數百分比 i. 兒童 (<15歲) – 沒有生產力,需要依賴父母。 ii. 成人 (15-64) – 生產力最高的一組。 iii. 老人( > 64) – 無生產能力的一組,依靠子女的供養。 成人 = 工作人口 兒童及老人 = 依賴人口 依賴比率 = X 100 香港有沒有人口老化現象?有 成因為何?醫療服務的改善使死亡率降低,預期壽命延長,在1995年,預期壽命是78.5歲,達發達國家的水平。而且出生率低,年輕人口減少,使老年依賴比率提高。 4. 人口金字塔 差異 – a. 1996 – 底部較窄 (出生率低) - 頂部較寬 (死亡率下降,預期壽命延長) - 依賴人口比率較低 b. 對社會影響 – 老人增加,對福利和醫療的需求相應增加。 依賴人口 工作人口

- 兒童減少,對社會的服務,如教育的需求下降。 - 人口老化→依賴比率上升、社會的經濟負擔加重、勞動力減舊市區 () 差異 – a. 新市鎮 –兒童比率高 (新市鎮吸引較具流動性的年輕夫婦遷往居住,提高區內的出生率) - 老人比率低(因為老人流動性較低,而且與鄰里關係融洽,願意留在舊區居住) b. 原因 – 年青人願意居住在距離上班地點較遠的地方。 -新市鎮的拉因素居住環境較好,住屋便宜,空間和康樂設施較多 - 舊市區的推因素居住環境擁擠,沒有足夠的公共房屋和空地,社會福利和教育機會也少。 差異 – a. 鄉村 –兒童比率低 (因為鄉城遷移,農村失去大量年輕人口,所以出生率較低) - 老人比率高(因為老人流動性較低,而且他們與鄰里關係融洽,願意

《保险精算学》笔记:生命表函数与生命表构造 第一节生命表函数 一、生存函数 1、定义: 2、概率意义:新生儿能活到的概率 3、与分布函数的关系: 4、与密度函数的关系: 二、剩余寿命 1、定义:已经活到x岁的人(简记),还能继续存活的时间,称为剩余寿命,记作T(x)。 2、剩余寿命的分布函数 5、:, 它的概率意义为:将在未来的年去世的概率,简记 3、剩余寿命的生存函数:, 它的概率意义为:能活过岁的概率,简记 特别: (1) (2) (3) (4):将在岁与岁之间去世的概率 4、整值剩余寿命

(1)定义:未来存活的完整年数,简记 (2)概率函数: 5、剩余寿命的期望与方差 (1)期望剩余寿命:剩余寿命的期望值(均值),简记 (2)剩余寿命的方差: 6、整值剩余寿命的期望与方差 (1)期望整值剩余寿命:整值剩余寿命的期望值(均值),简记 (2)整值剩余寿命的方差: 2 三、死亡效力 1、定义:的人瞬时死亡率,记作 2、死亡效力与生存函数的关系 3、死亡效力与密度函数的关系 4、死亡效力表示剩余寿命的密度函数

记为剩余寿命的分布函数,为的密度函数,则 第二节生命表的构造 一、有关寿命分布的参数模型 1、de Moivre模型(1729) 2、Gompertz模型(1825) 3、Makeham模型(1860) 4、Weibull模型(1939) 二、生命表的起源 1、参数模型的缺点 (1)至今为止找不到非常合适的寿命分布拟合模型。这四个常用模型的拟合效果不令人满意。 (2)使用这些参数模型推测未来的寿命状况会产生很大的误差 (3)寿险常不使用参数模型拟合寿命分布,而是使用非参数方法确定的生命表拟合人类寿命的分布。 (4)在非寿险领域,常用参数模型拟合物体寿命的分布。 2、生命表的起源

人口社会学复习资料 第一章 1、人口社会学的研究对象是用社会学的理论和方法认识和分析人口结构、人口过程和人口变迁,以及他 们与各种社会力量——文化、经济和政治要素之间的互动关系。P3 2、1959年,美国社会学家米尔斯提出——“社会学的想象力”,他认为,社会学的想象力就是掌握我们 个人生活和更大的。作用于我们日常生活的社会力量之间关系的能力。我们不应该忘记我们日常生活的各侧面都是由更大的、看不见的经济、政治和文化力量左右着。P5 3、人口过程是人口的生育过程、死亡过程和迁移过程的总称。从人口社会学的角度看,人们通过出生和 迁入(包括国际迁入和国内迁入)进入某一社会;同时,人们通过死亡和迁出离开某一社会,这些过程本身就是人类日常生活重要的组成部分,是重要的社会过程。P7 4、人口结构是一个国家或地区的总人口中,各种自然的和社会的人口特征的分布状况,包括人口的自然 结构、空间结构和社会结构。P7 5、人口变迁是人口过程和人口结构在时间向度上的变化,它既是社会变迁的一部分,形塑着社会变迁, 又深深地收到社会变迁的影响。社会变迁有两大类,一是结构性变迁,是新体制逐步取代旧体制的变迁过程;二是突发性变迁,是原有体制的突然中断,并产生了一种全新的体制,这是一种革命。P9 6、人口社会学的研究意义(简)p9 人口社会学作为社会学的一个分支,与社会学、人口学以及人类学等相关学科有着紧密的联系,它是人们认识社会和人类行为的科学链条中的一环,这一环强调对人类生育、死亡和变迁行为的研究;强调社会变迁中人口规模、人口结构和人口过程与社会文化、经济和政治力量之间的互动关系。 陈达的《人口问题》指出“人口学者因兴趣与观点的歧异,显示不同的研究途径。”分统计学、经济学、社会学等不同范围。 1882年,在日内瓦卫生与人口学大会上“人口学”一词正式被使用。人口学分为形式人口学和实体人口学。 实体人口学也叫广义人口学,是研究人口过程与围绕着它的外部过程如社会、经济、文化、自然环境等之间的互相关系的学科。在这一意义上,人口社会学与实体人口学有许多共通之处。 科学研究有三个主要的目标——描述、解释和预测。 7、职业的性别隔离是指在劳动力市场中劳动者因性别不同而被分配、集中到不同的职业类别,担任不同 性质的工作。这样的研究发现既有助于加强对职业性别隔离现象的全面了解和认识,也可以寻找性别隔离与性别不平等的关联状况,回答更理论化的问题。P16 小结:人口社会学是用社会学的想象力和研究方法,认识和分析人口过程、人口结构和人口变迁,及三者之间的互动关系。在吸纳相关学科研究和理论的基础上,人口社会学注重实证研究和解释研究,特别注重对人口普查资料的使用。 第二章 1、古希腊的哲学家和思想家柏拉图具有适度人口的思想。他在《法律篇》一书中强调稳定人口是社会存在和发展的关键因素。 2、古希腊思想家亚里士多德具有控制人口数量的思想。“国家应干预人们的婚姻和生育,由此限制人口,维持自给自足的生活。” 减少人口的两种途径:一种是“积极性抑制”,它是通过增加人口死亡率,减少现存人口,其手段包括战争、瘟疫、饥荒和各种疾病;另一种是“预防性抑制”,它是通过限制出生人数而控制人口增长,其手段包括晚婚、避孕、流产、杀婴和节欲。——马萨尔斯的《人口理论》 3、早期社会学家斯宾塞深受达尔文的“物竞天择,适者生存”思想的影响,他的人口社会学思想带有社会生物学的色彩。 4、杜蒙特使用著名的“社会毛细管”的说法论述社会学思想。“社会毛细血管说”是一种类比说法,是指现代社会每人都具有不断向上发展的渴望和机遇,这些向上发展的渴望就像油灯中的油,会顺着燃烧的灯芯自然地向上。他认为,现代文明建立在个人主义的生存观念基础上。 5、法国社会学家涂尔干在他建构全面的社会理论时把人口增长视为社会发展的重要动因,考察了人口增长带来的“各种结果”。涂尔干关心现代社会复杂性的不断增长及其原因和结果。在《劳动分工论》一书