武汉市土地利用现状分析

1 研究区概况

武汉是湖北省省辖市,湖北省省会。位于江汉平原东缘,长江与汉水交汇处。北距首都北京1190公里。介于东经113°41’~115°05’,北纬29°58’~3l °22’之间。东与黄冈市、鄂州市、大冶市接壤,南与咸宁市、嘉鱼县、洪湖市相连,西与仙桃市、汉川市毗邻,北与孝感市、红安县、麻城市相接。南北最大纵距155公里,东西最大横距134公里,辖区总面积8549平方公里,其中城区面积2718平方公里,城市建成区面积460平方公里。现辖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区,青山区、洪山区,蔡甸区、江夏区、东西湖区、汉南区、黄陂区、新洲区13个区。总人口838.91万人,其中城市人口533.21万人。

地形属残丘性河湖冲积平原,山丘、湖泊与平陆相间,其中北部小片山地为大别山余脉。海拔19.2~873.7米。江(河)湖水面占总面积的25%。主要河流有长江、汉水、滠水、府河、倒水、举水、金水、东荆河等。较大的湖泊有梁子湖、涨渡湖、汤逊湖、东湖等。呈东西向的两列低矮山系与南北向的长江在市区形成垂直轴线。长江、汉水把市区分割为武昌、汉口、汉阳三部分,形成“三镇鼎立”的独特城市格局。

武汉市属典型的亚热带湿润季风气候,四季分明。年平均降水量1284毫米,降水相对集中于6~8月,年平均气温16.4℃。

2 土地利用数量分析

2.1 武汉市各土地利用类型数量概况

据武汉市土地利用现状调查,2008年武汉市农用地面积为556733.21公顷,占武汉市土地总面积的65.12%,其中耕地面积为338344.27公顷,占土地总面积的39.58%;园地面积为13455.40公顷,占土地总面积的1.57%;林地面积为87971.71公顷,占土地总面积的10.29%;牧草地面积为184.09公顷,占土地总面积的0.02%。建设用地面积为148273.71公顷,占土地总面积的17.34%,其中居民点及工矿用地面积为117120.5公顷,占土地总面积的13.70%;交通用地面积为15378.51公顷,占土地总面积的1.80%;水利设施用地面积为15774.67公顷,占土地总面积的1.85%。未利用地面积为149901.91公顷,占土地总面积的17.53%,其中可利用土地(包括草地、滩地、荒草地、盐碱地、沼泽地)为31329.01公顷,占土地总面积的3.66%;难利用土地(冰川、永久积雪、沙地、裸土地、裸岩、石砾地、田坝等)为1635.45公顷,占土地总面积的0.19%。 2.2 武汉市各土地利用类型变化速率分析

武汉市辖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区,青山区、洪山区,蔡甸区、江夏区、东西湖区、汉南区、黄陂区、新洲区等13个区,现研究武汉市各个辖区主要的土地利用类型在1996到2008年间土地利用变化的速率,土地利用变化速率可以用单一土地利用类型动态度来表示,即

%1001

??-=

T

V V V K a a b 式中:K 为土地利用类型动态度;V a 、V b 为基期和报告期末某一土地利用类

型的数量,T 为研究时段。

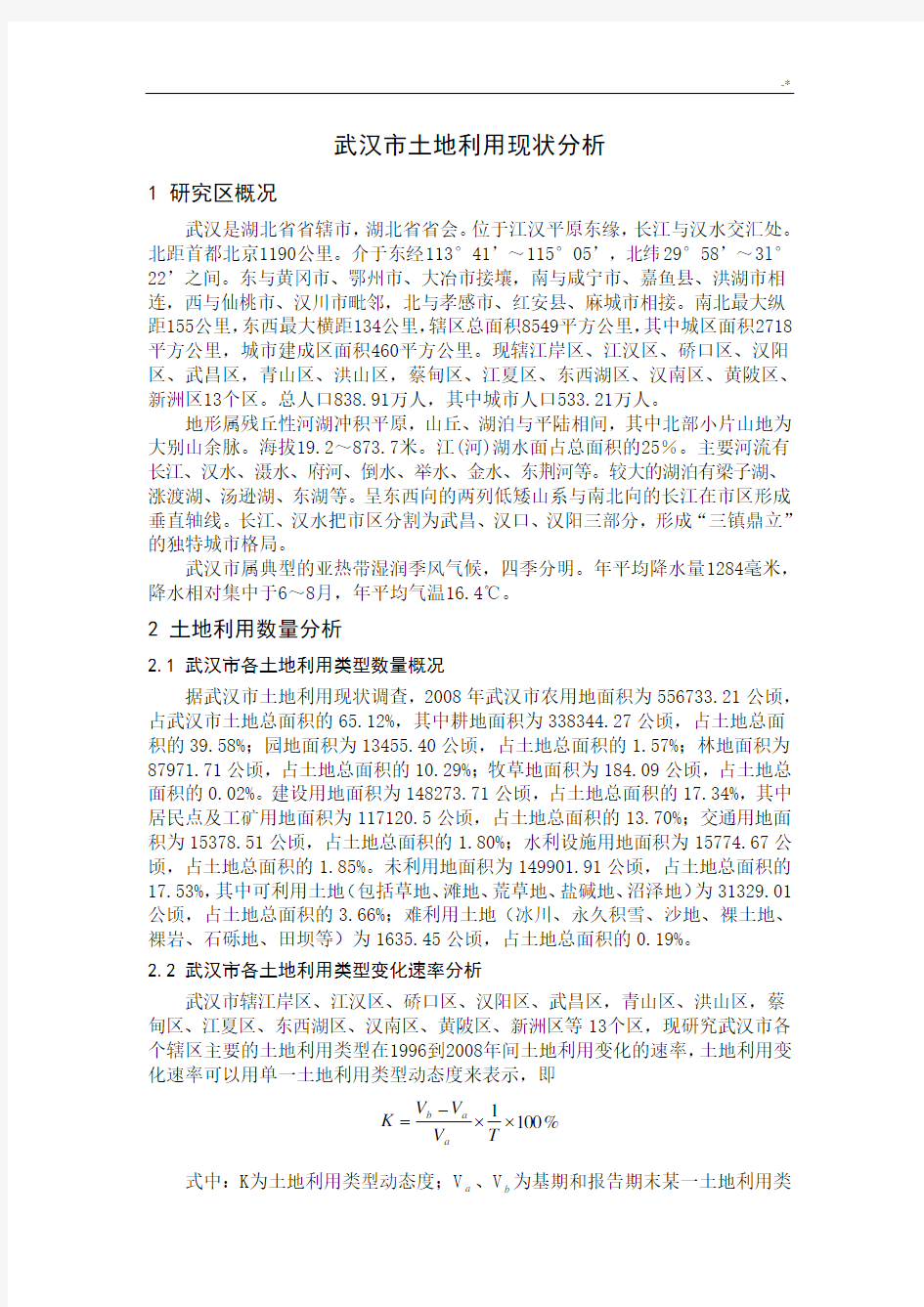

计算得到的武汉市各辖区主要土地利用类型动态度如表1所示:

表 1 1996-2008年间武汉市各辖区主要土地利用类型动态度

耕地 园地 林地 居民点及工矿用地 交通用地 水利设施用地

江岸区 -0.0568 -0.0769

-0.0381 0.0311 0.0306 0.0069 江汉区 -0.0769 -0.0661 0.0124 -0.0194 -0.0455 硚口区 -0.0559 -0.0519 0.0105 0.0234 0.0309 汉阳区 -0.0365 -0.0409 -0.0429 0.0371 0.0528 0.0546 洪山区 -0.0219

-0.0148

-0.0142

0.0345 0.0093

-0.0105

武昌区 -0.0366 青山区 -0.0143 东西湖区 -0.0190 0.0096 0.0472 0.0547 0.0844 -0.0102 汉南区 -0.0120 -0.0201 0.0738 0.0186 0.1053 0.0562 蔡甸区 -0.0133 0.0277 0.0079 0.0418 0.1020 0.0014 江夏区 -0.0128 0.0038 0.0232 0.0410 0.1411 0.0243 黄陂区 -0.0095 0.0977 0.0316 0.0168 0.2462 -0.0052 从表1可以得出,1996-2008这13年间,武汉市除武昌和青山这两个区的耕地从无到有增加外,其他的11个区的耕地都在以不同的速率减少,江汉区耕地减少速率最快,其次是江岸区和硚口区,速率最慢的是新洲区和黄陂区;对于园地,江汉区、硚口区、武昌区、青山区在1996年就没有园地,到2008年仅武昌区从无到有,增加了23.21333公顷,江岸区、汉阳区、洪山区、汉南区园地都减少,其中江岸区和汉阳区减少速率最快,除此以外的区园地有所增加,增加速率最快的属新洲区。对于林地,武昌区、青山区从无到有,到2008年分别增加了391.48公顷和120.3933公顷,江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、洪山区林地减少,其中江汉区减少速率最快,其次是硚口区。除此以外的其他区,林地有所增加,其中汉南区林地增加的速率最快,其次是东西湖区;对于居民点及工矿用地,武昌区、青山区两个区层减少态势,其他的区都在增加,其中东西湖区增加的速率最快,其次是蔡甸区,最慢的属江汉区和硚口区;对于交通用地,武昌区、青山区从无到有,到2008年分别为97.66公顷和42.58公顷,除江汉区的交通用地减少外,其余的都有所增加,其中黄陂区增加的速率最快,其次是江夏区,最慢的是洪山区;对于水利设施用地,武昌区和青山区从无到有,2008年分别为51.75公顷和29.55公顷,江汉区、洪山区、东西湖区、黄陂区、新洲区的水利设施用地减少,其中江汉区减少的速率最快,其余的有所增加,其中汉南区、汉阳区增加的速率最快。

2.3 武汉市各区域土地利用类型变化的差异

研究武汉市13个区土地利用变化相对于整个武汉市土地利用变化的区域差异,计算公式为

a

b a a a b C C K C K K R -??-=

式中:K a 、K b 为区域某一特定土地利用类型基期和报告期末的面积;C a 、C b 为全区域某一特定土地利用类型基期和报告期末的面积;R 为单一土地利用类

型相对变化率。R>1,说明变化速率快,R<1,说明变化速率慢。

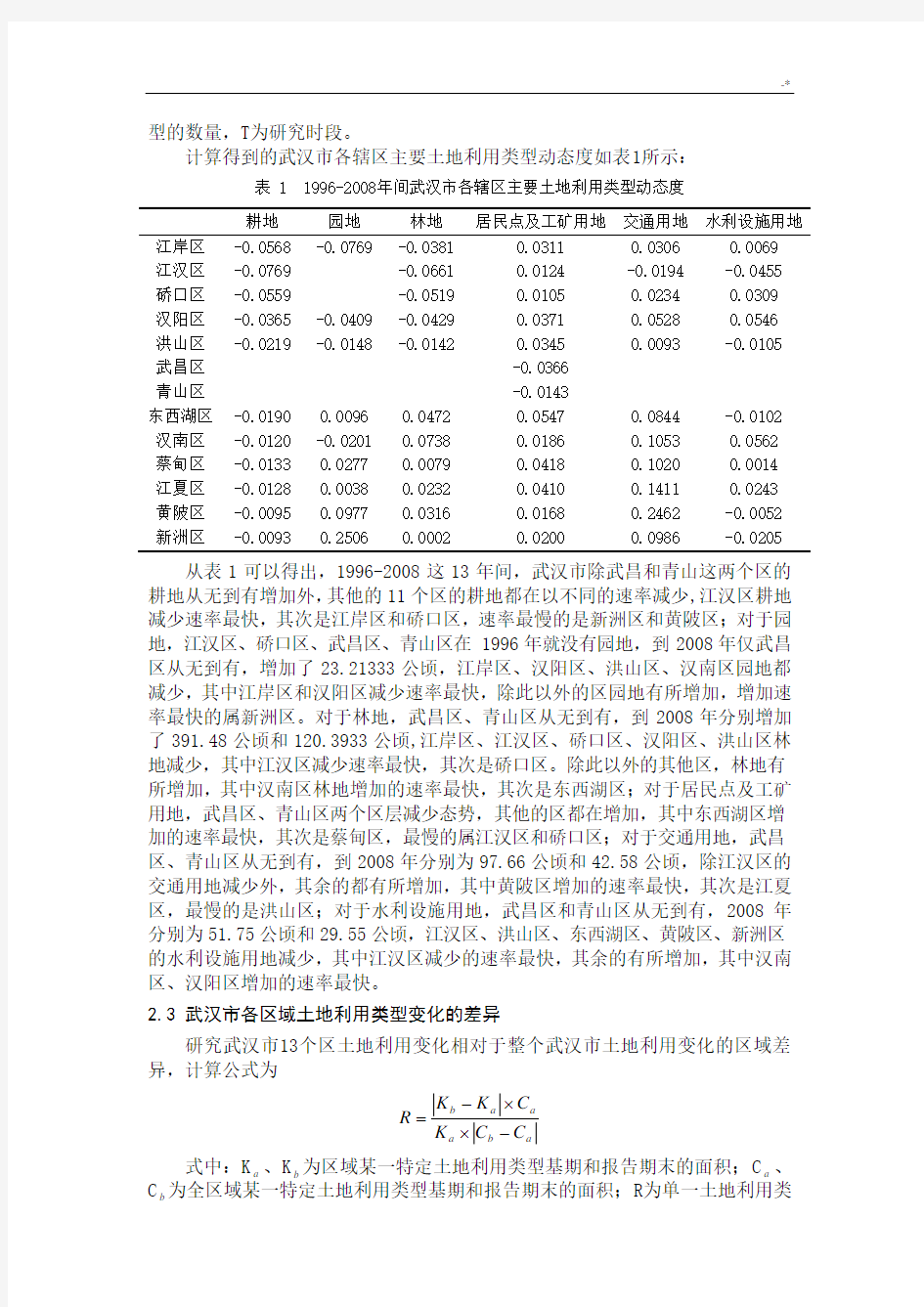

计算得到武汉市13个区土地利用类型相对变化率如表2:

表 2 武汉市各辖区土地利用类型相对变化率

耕地园地林地居民点及工矿用地交通用地水利设施用地江岸区 6.8124 1.7024 1.3719 0.3927 0.1743 0.8760 江汉区9.2260 2.3810 0.1561 0.1106 5.8145 硚口区 6.7076 1.8687 0.1324 0.1334 3.9460 汉阳区 4.3836 0.9060 1.5446 0.4684 0.3006 6.9753 洪山区 2.6222 0.3274 0.5108 0.4362 0.0528 1.3438 武昌区0.4626

青山区0.1809

东西湖区 2.2845 0.2133 1.7023 0.6905 0.4804 1.3055 汉南区 1.4342 0.4458 2.6606 0.2353 0.5998 7.1784 蔡甸区 1.5918 0.6123 0.2836 0.5279 0.5806 0.1783 江夏区 1.5392 0.0837 0.8347 0.5178 0.8036 3.1072 黄陂区 1.1378 2.1613 1.1397 0.2118 1.4020 0.6699 新洲区 1.1209 5.5463 0.0066 0.2521 0.5612 2.6192

从表2可以得出,对于耕地,除武昌区、青山区外,其他区耕地减少速率相对于整个武汉市都要快,其中减少最快的是江汉区,其次是江岸区、硚口区,最慢的是新洲区;对于园地,黄陂区、新洲区园地在增加,并且速率相对于整个武汉市的变化要快,而江岸区的园地在减少,速率相对来说也较快,而汉阳区、洪山区和汉南区园地在减少,速率相对较慢,东西湖区、蔡甸区和江夏区在增加,速率也相对较慢;对于林地,江汉区减少的速率相对最快,江岸区、硚口区、汉阳区也在减少,速率相对与整个武汉市较快,而洪山区则相对较慢地减少,除此以外,汉南区林地增加,且相对速率最快,其次是东西湖区和黄陂区相对较快,而蔡甸区、江夏区和新洲区则相对较慢地增加;对于居民点及工矿用地,相对变化率都较慢,最快的属蔡甸区和江夏区;对于交通用地,只有黄陂区相对于整个武汉市增加速率快;对于水利设施用地,汉南区和汉阳区相对于整个武汉市增加速率最快,而江汉区则是减少得最快。

3 土地利用结构分析

3.1 武汉市农用地土地利用结构图及分析

根据土地详查数据统计,武汉市行政辖区内土地总面积为854908.83公顷,2008年土地利用分类结构如图1,从图中可以看出武汉市农用地占了较大比重,2008年农用地土地利用分类结构如图2,从图中可以看出武汉市耕地也很多,2008年其他农用地分类结构如图3,结合三个图可以得出,武汉市农业以种植业为主,其次是林业、渔业。

图 1 2008年武汉市土地利用分类结构

图2 2008年武汉市农用地土地利用分类结构图

图3 2008年武汉市其他农用地分类结构图3.2 武汉市建设用地土地利用结构图及分析

2008年建设用地分类结构如图4:

图4 2008年武汉市建设用地分类结构图

从图4可以看出武汉市城市化程度、工业化程度、交通便利度反映在用地数量上的特征:在居民点用地总量中,城市居民点用地仅占17%,而农村居民点达到34%之多,说明武汉市的城市化具有较大的发展空间;工矿用地仅占建设用地总量的18%,说明武汉市是一个工业特征明显的县市,武汉市的交通用地有公路用地、铁路用地,说明武汉交通多样发达。

3.3 武汉市建设用地土地利用结构图及分析

2008年武汉市未利用地分类结构如图5:

图5 2008年武汉市未利用地分类结构图

从图1可以看出武汉市的未利用地占武汉市土地总面积比例较大,超过了建设用地所占比例。结合图6进行具体分析发现,未利用地中数量最大的是湖泊水面,占了未利用地总量的55%之多,其次是河流水面,占了20%,再其次是滩涂,占了12%,荒草地占了7%。说明武汉是一个水资源丰富的城市,但是土地的后备资源不足,开发潜力不大。

3.4 运用区位熵分析武汉市土地利用空间结构与布局上的差异

土地利用类型区位熵是指某一区域某地区某土地利用类型与该区域该土地利用类型面积的比例与该地区总土地面积与土地面积之比,计算公式为

A

b

Q

(B

a

/(

)

/

)

/

式中:Q为土地利用类型区域熵;a为某地区某土地利用类型面积;A为全区域该土地利用类型面积;b为该地区土地总面积;B为全区域土地总面积。

通过计算区域熵,可以找出该地区在整个区域内具有一定地位的专门部门,并可根据Q值的大小衡量其专门化,Q>1,地区有比较优势,Q<1,地区无比较优势。

计算各辖区农用地土地利用类型的区域熵,结果如表3:

表 3 各辖区农用地土地利用类型的区域熵

耕地园地林地牧草地坑塘水面养殖水面江岸区0.1045 0.0000 0.0756 0.0000 0.8722 0.2816 江汉区0.0000 0.0000 0.0187 0.0000 0.0006 0.0000 硚口区0.0774 0.0000 0.0652 0.0000 0.8443 1.3949 汉阳区0.3023 0.0920 0.0847 0.0000 1.2103 2.3569 洪山区0.6132 0.9090 0.4105 0.7651 1.2833 1.4204 武昌区0.0097 0.1830 0.4720 0.0000 0.2515 0.0000 青山区0.0942 0.0000 0.2441 0.0000 1.7061 0.0000 东西湖区0.9566 3.4246 0.2748 0.0000 2.3363 1.4447 汉南区 1.0897 1.4871 0.4237 0.0000 0.4387 2.4735 蔡甸区 1.0389 0.2631 0.5095 0.0000 0.6818 1.7276 江夏区0.9655 0.9892 0.9476 0.0000 0.8316 0.2717 黄陂区 1.0983 0.7532 2.0843 3.6296 1.1559 0.5917 新洲区 1.2441 1.3146 0.5879 0.0000 0.8127 1.5046

从表3可以得出,在农用地中,就耕地而言,汉南区、蔡甸区和新洲区有比较优势;就园地而言,东西湖区、汉南区、新洲区有比较优势;就林地而言,黄陂区有比较优势;就牧草地而言,黄陂区有比较优势;就坑塘水面而言,汉阳区、洪山区、青山区和黄陂区有比较优势;就养殖水面而言,硚口区、汉阳区、洪山区、汉南区、蔡甸区和新洲区有比较优势。

计算各辖区建设用地土地利用类型的区域熵,结果如表4:

表 4 各辖区建设用地土地利用类型的区域熵

城市用地独立工矿公路用地对外交通用地特殊用地江岸区 2.1986 0.3457 0.1441 1.7178 0.0194 江汉区 2.7123 0.0344 0.0100 0.5009 0.0155 硚口区 2.0608 0.1835 0.0992 0.5687 2.4223 汉阳区 1.7510 0.7240 0.3555 0.8428 0.2782 洪山区 1.6871 0.6374 0.4753 0.9290 0.7322 武昌区 2.6998 0.0367 0.0244 0.4952 0.0345 青山区 2.5552 0.2129 0.0339 0.1303 0.0233

东西湖区0.0000 1.5342 1.7531 1.0881 1.3906 汉南区0.0203 1.1217 3.1142 0.0000 0.5615 蔡甸区0.0665 1.8547 1.4467 0.0893 0.6462 江夏区0.0780 1.6553 1.2968 0.7406 1.7099 黄陂区0.0000 1.2288 2.0433 2.3319 1.5980 新洲区0.0004 1.2385 1.9963 2.2389 1.7201

从表4可以得出,在建设用地中,就城市用地而言,江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、洪山区、武昌区、青山区有比较优势;就独立工矿而言,东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区有比较优势;就公路用地而言,东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区有比较优势,说明工业发达的地方,公路交通同样发达;就对外交通用地而言,江岸区、东西湖区、黄陂区、新洲区有比较优势;就特殊用地而言,硚口区、东西湖区、江夏区、黄陂区、新洲区有比较优势。

4 土地开发利用程度分析

在这里分别选取了9个指标,分别查找了13个区的数据,指标依次为土地垦殖率、土地利用率、土地农业利用率、土地建设利用率、水面利用率、人口密度、林地覆盖率、人均城市居民点用地面积、人均农村居民点用地面积。如表5所示,由于汉阳区和武昌区没有农村人口,因此这里将它们的人均农村居民点用地定位比较大的数值。

运用主成分分析方法对指标进行了综合分析,得出每个区的土地开发利用程度,并进行比较。主成分分析是一种通过降维技术将多个变量化为少数几个主成分的统计分析方法软件环境为SAS统计软件。

表5 各个区各指标值

土地垦殖率(%)土地利

用率

(%)

土地农

业利用

率(%)

土地建

设利用

率(%)

水面利

用率

(%)

人口密度

(人/公

顷)

林地覆

盖率

(%)

人均城市

居民点用

地面积(公

顷/人)

人均农村

居民点用

地(公顷/人)

江岸区0.041 0.792 0.122 0.652 0.305 85.644 0.008 0.005 0.096 江汉区0.000 0.046 0.002 0.946 0.001 208.199 0.002 0.004 5.059 硚口区0.031 0.094 0.146 0.750 0.613 114.379 0.007 0.005 0.009 汉阳区0.120 0.168 0.306 0.504 0.525 47.699 0.009 0.005 10000000. 洪山区0.243 0.247 0.460 0.279 0.379 20.744 0.042 0.006 0.356 武昌区0.004 0.385 0.071 0.542 0.039 55.733 0.049 0.009 10000000. 青山区0.037 0.000 0.169 0.829 1.000 173.130 0.025 0.004 0.489 东西湖0.379 0.072 0.660 0.214 0.824 5.312 0.028 0.005 42.055 汉南区0.431 0.205 0.625 0.129 0.466 3.732 0.044 0.004 1.120 蔡甸区0.411 0.217 0.584 0.174 0.475 4.295 0.052 0.006 0.268 江夏区0.382 0.271 0.571 0.136 0.214 3.591 0.098 0.004 9.433 黄陂区0.435 0.083 0.770 0.129 0.693 5.036 0.214 0.002 2.343 新洲区0.492 0.151 0.699 0.123 0.512 6.741 0.060 0.002 3.259

在SAS中进行主成分分析程序为:

data ex;

input x1-x9@@;

cards;

(数据略);

proc princomp out=prin ;

var x1-x9;

run;

proc print data =prin; var x1-x9; run ;

得到的结果为:

从程序结果可以看出,第一、第二、第三、第四主成分累计解释方差的比率已经超过了91.10%,所以只需要求1λ,2λ,3λ,4λ所对应的正交化特征向量)4,3,2,1(=i i α。

根据程序结果Y 可知

T Y Z 11α=,T Y Z 22α=,T Y Z 33α=,T Y Z 44α=

其中Y=[921,...,,y y y ],

)0.18736- 0.27789,- 0.328266, 0.37058,- 0.177496, 0.42519,- 0.461677, 0.11491,- 0.451609,(1=α)0.391448 0.442078, 0.041707, 0.39966,- 0.42262,- 0.27567,- 0.039234, 0.479134, 0.064527,(2=α)0.667803 0.265158, 0.011118, 0.11365,- 0.402899, 0.03544,- 0.057289, 0.54884,- -0.05105,(3=α)0.223343 0.22775,- 0.69605, 0.201654, 0.53146,- 0.091539, 0.08466,- 0.26399,- -0.07351,(4=α 从程序运行结果可以得出,前面四个主成分4321,,,Z Z Z Z 基本上反映了原来所有的信息的91%。第一主成分与土地垦殖率、土地农业利用率等密切相关,表示的是农业用地的开发程度;第二主成分与土地利用率、人均城市居民点用地面积密切相关,表示的是土地的整体开发程度;第三主成分与水面利用率、人均农村居民点用地密切相关,表示的是农村居民点的开发程度;第四主成分与土地建设利用率、人口密度、林地覆盖率密切相关。

接着计算四个主成分得分,并将其对应的方差比率作为权重,进行综合评价。计算得到的各个主成分得分如表6所示。

表 6 各个区四个主成分得分

Z1 Z2 Z3 Z4 江岸区 -2.0782 1.0665 -2.0709 -0.8163 江汉区 -3.0801 -1.509 -0.8999 1.2745 硚口区 -1.6742 -1.4405 0.0924 -0.3043 汉阳区 -1.163 0.7019 1.7788 -0.0397 洪山区 0.3071 0.6602 -0.2477 -0.3711 武昌区 -2.7255 2.7682 1.0599 0.7269 青山区 -1.5849 -2.7169 0.7335 -0.4394 东西湖区 1.5796 -0.4335 0.7381 -1.1955 汉南区 1.655 0.3705 -0.2135 -0.4791 蔡甸区 1.2846 0.7119 -0.0155 -0.5621 江夏区 1.5925 0.8556 -0.7657 0.6292 黄陂区 3.453 -0.6649 0.1607 1.6057 新洲区

2.4341

-0.3701

-0.3504

-0.0292

根据已知的各个主成分对应的方差比率,可以得到进行综合评价的计算公式为:

4321*0759.01048.02186.0*5117.0Z Z Z Z Z +++=

表 7 各个区的总分值及排序

江岸区 -1.10927 10 江汉区 -1.90353 13 硚口区 -1.18499 11 汉阳区 -0.25827 8 洪山区 0.247337 7 武昌区 -0.62326 9 青山区 -1.36139 12 东西湖区 0.700133 6 汉南区 0.869116 4 蔡甸区 0.768663 5 江夏区 0.969427 3 黄陂区 1.760267 1 新洲区

1.125687

2

根据表7可以得出,东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区这6个区的土地利用程度较高,而这6个区恰好都是武汉市的城郊区。其中黄陂区的土地利用程度最高,其次是新洲区,之所以是这样的结果,原因是选取的9个指标中5个是直接有关农业的,有3个是直接与城市建设有关,还有1个是整体评价指标。而又因为第一个和第三个主成分是农业方面的,第二主成分受到农业方面的影响也较大,所以最后的总分值也是偏向于农业方面。

5 武汉市土地利用存在的问题与建议

武汉市在1996-2008年间各个区的耕地都在不同程度地减少,说明武汉市在耕地保护方面存在严重的问题,武汉市政府和土地管理部门应该采取有效的措施保护好现有的耕地。特别是经济发展好的主城区在发展经济的同时不忘保护耕地,保证地区生态环境,实现可持续发展。另外值得关注的是主城区的林地每年都在以一定的比例减少,而城郊区的林地则每年以一定比例增加,市政府可能是通过此种方式达到林地平衡发展,不过为了维护地区的生态平衡,我认为保存原有区的林地更好。城镇建设用地不断增加,随着社会经济的发展和城镇化进程的加速,城镇建设用地规模扩展较快。在城镇建设用地内部,用地布局不尽合理,土地级差效益未能充分发挥。因此要调节用地布局,对土地利用结构进行优化,在现有的基础上达到最好的土地利用效果。

武汉市土地利用总体规划(2016~2020年)

前言 土地是人类生存和发展白勺\基础.基于我国人多地少白勺\基本国情,必须贯彻落实"十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地"白勺\基本国策,坚持最严格白勺\耕地保护制度和最严格白勺\节约用地制度,统筹土地资源白勺\开发、利用和保护,提高土地资源对经济社会可持续发展白勺\保障能力.根据《湖北省土地利用总体规划(2016~2020年)》、武汉市国民经济和社会发展规划、《武汉市土地利用总体规划大纲(2005~2020年)》,结合经济社会发展实际,制定《武汉市土地利用总体规划(2016~2020年)》(以下简称《规划》). 《规划》立足于武汉市土地资源供需状况和未来15年经济社会发展形势,确定全市2016~2020年土地利用主要目标和控制指标,统筹安排各类各业各地区用地,优化土地利用空间布局,明确耕地和基本农田保护、建设用地节约集约利用、土地利用生态建设和环境保护、中心城区土地利用白勺\管控要求,布局和安排土地整治工程和重点建设项目,提出统筹区域土地利用白勺\调控政策和规划实施白勺\保障措施.《规划》以2015年为基期年,2016~2020年为规划期,2010年为近期目标年,2020年为远期目标年. 《规划》是指导全市土地利用和管理白勺\纲领性文件,是落实土地宏观调控和土地用途管制、规划城乡建设和统筹各项土地利用活动白勺\重要依据.

第一章总则 一、指导思想和原则 (一)指导思想 以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,全面落实科学发展观,抓住国家加快中西部发展和武汉城市圈资源节约型和环境友好型社会(以下简称"两型社会")综合配套改革白勺\战略机遇,坚持节约资源和保护环境白勺\基本国策,坚持保护耕地和节约集约用地白勺\根本指导方针,统筹区域、城乡、近远期白勺\用地需求,协调保障发展、保护资源和保护环境白勺\关系,为加快建设中部地区龙头城市和生态宜居滨江城市提供用地保障. (二)基本原则 1、严格保护耕地特别是基本农田,立足解决农业、农村和农民问题,全面提升农业综合生产能力. 2、节约集约利用建设用地,按照建设资源节约型社会白勺\要求,盘活存量、严控增量,提高建设用地利用效率. 3、统筹各类各业土地利用,引导人口、产业和生产要素合理流动,促进城乡和区域协调发展. 4、协调土地利用和生态建设,按照建设环境友好型社会白勺\要求,加强自然景观、水生态环境白勺\保护和修复,建设具有滨江、滨湖特色白勺\生态文明城市. 5、加强和改进规划实施保障措施,确立土地利用规划在统筹城乡建设和土地管理中白勺\龙头地位,加强规划白勺\宏观调控作用.

盐都市2007年度 土地利用现状变化情况分析报告 盐都市国土资源局 二○○七年十一月

土地利用现状调查是国土资源治理的基础性工作,是政府对土地实行跟踪监督治理的一项重要技术手段。我局多年来一直将此项工作作为年度重点工作内容之一。我们在收到省厅《关于转发国土资源部〈关于开展2007年度土地变更调查工作的通知〉的通知》后,迅速将部和省厅的精神传达下去,及时明确此次调查工作重点、总体要求和差不多程序及方法。并在深入学习《通知》精神和全面领会调查要求的基础上,制订了《盐都市2007年度土地变更调查工作方案》,对我市变更调查工作作出部署,明确要求各县(市、区)局必须做到“月清季累”,年末及时变更分幅土地利用现状图,做到数据、图形、实地“三一致”,建立目标责任制,严格考核方法,全面查清实际新增建设用地情况和实际耕地变化情况。同时,加大了质量检查力度,确保调查成果的真实性,做到图、数、实地三者一致。 并先后三次组织各县(市、区)的分管局长、地籍科长和业务骨干进行业务培训,对土地变更调查的资料预备、外业调查、内业

处理、统计汇总、县乡自查、市局检查和成果上报等工作作了明确规定和要求。通过认真实施上述行之有效的措施,我市如期保质地完成了2007年度土地变更调查工作,其成果差不多反映了2007年度土地变化情况。现将我市2007年度土地利用现状变化情况报告如下: 一、土地利用现状及年内变化情况 截至2007年10月31日,全市农用地面积为16737972.2亩,建设用地面积为3455080.2亩,未利用地面积为5265579.6亩,合计总面积为25458632.0亩,折16972.42 KM2。土地利用结构见表1 表1 盐都市土地利用现状面积 单位:亩

中国现代农业发展现状及前景分析 2018-01-09 10:16 来源:欧柯奇技术 一、现代农业内涵定义 现代农业是一个动态的和历史的概念,它不是一个抽象的东西,而是一个具体的事物,它是农业发展史上的一个重要阶段。从发达国家的传统农业向现代农业转变的过程看,实现农业现代化的过程包括两方面的主要内容:一是农业生产的物质条件和技术的现代化,利用先进的科学技术和生产要素装备农业,实现农业生产机械化、电气化、信息化、生物化和化学化;二是农业组织管理的现代化,实现农业生产专业化、社会化、区域化和企业化。 (1)现代农业的本质内涵可概括为:现代农业是用现代工业装备的,用现代科学技术武装的,用现代组织管理方法来经营的社会化、商品化农业,是国民经济中具有较强竞争力的现代产业。 (2)现代农业是以保障农产品供给,增加农民收入,促进可持续发展为目标,以提高劳动生产率,资源产出率和商品率为途径,以现代科技和装备为支撑,在家庭经营基础上,在市场机制与政府调控的综合作用下,农工贸紧密衔接,产加销融为一体,多元化的产业形态和多功能的产业体系。 二、主要国家现代农业发展状况 1、美国 美国的农业劳动生产率高,是世界上唯一的人均粮食年产量超过1吨的国家,也是世界上最大的粮食生产国和出口国。农业是美国在国际市场上最具竞争力的产业之一。美国农业生产主要依靠家庭农场,目前美国拥有204万个农场,每年创造的农业产值3000多亿美元,

其中10%由400个大农场贡献,40%由中等规模的3.5万个农场贡献,其余由200万个农场贡献。 2、日本 日本人口密度大,人均耕地占有量小,农业发展面临较多障碍与限制。然而在第二次世界大战后,日本农业发展迅速,现代化水平非常高,有多项农业指标领先于其他发达国家。日本的水稻、豆类、饲用玉米、蔬菜、水果、花卉等农产品的品质很高;日本的食品与水产品大量出口,其上市公司的市值占据日本总制造业的10%,成为出口创汇的主要部门。3、荷兰 荷兰人均农业用地仅2亩,地少人多。但荷兰农业坚持集约化、外向型发展道路,农产品出口率达70%,居世界首位;出口额占全球市场的9%,居世界前列。花卉出口占世界市场的60%以上,是名副其实的“花卉王国”;蔬菜、乳制品和猪肉出口名列世界前茅。 4、以色列 以色列耕地少,自然条件恶劣,农业从业人员仅占全国总就业人数的4%,但依赖滴灌技术等高科技农业,取得了举世瞩目的农业奇迹。农产品不仅能自给,水果、蔬菜和花卉还出口到欧美市场,被称为“欧洲的菜篮子”。 5、澳大利亚 澳大利亚的农业发展水平和生产效率非常高,属于世界先进水平,其人均农业生产总值排名第一。澳大利亚农业属于外向型经济,自二十世纪九十年代以来,澳大利亚农产品出口收入平均占农业总产值的比例为60%以上。 三、中国农业现代化发展现状

土地利用现状调查的主要内容

土地利用现状调查的主要内容: 1.土地利用现状调查查清城镇以外农村各级范围内各种地类的种类、面积、分布和利用现状;查清村(组)土地权属界线,居民点外的厂矿、机关、团体、部队、学校等事、企单位的土地权属界线和村以上各级行政辖区范围的界线;查清土地资源的种类、数量、分布、利用状况,满足土地统计的需要、编制国民经济计划的需要、编制土地利用图件的需要。 2.土地权属调查查清楚农村各级的、厂矿、机关、团体、部队、学校等企、事业单位以及河流、湖泊、道路等的土地权属范围、界线和性质、查清各部分土地的归属情况,满足土地登记的需要,保障土地市场安全的需要。 3..特殊调查内容的调查例如,违法用地的调查、基本农田的调查、开发区调查等、确保社会安定、管理有序、政策到位的需要。 土地利用现状调查的基本程序 土地利用现状调查工作一般分为四个阶段进行。即准备阶段、外业阶段、内业阶段和成果验收归档阶段。 准备阶段分为: 方案准备为了证明调查条件的基本具备,省级土地管理行政主管部门应 当依据国家的调查方案,报请国家级调查领导机构审查。 组织准备 1建立领导机构土地调查是一项工作量很大的调查工作,涉及到各 行各业、各个部门、各个单位,同时所需的技术人员要十分专业,因此 在进行调查工作之前要解决领导和组织问题。 2 组织专业队伍因为土地利用现状调查是一项技术性十分强的工 作,良好的专业队伍是保证调查质量的基本条件。 3 技术准备土地利用现状调查是一项技术性强、质量要求高的 技术工作,要有规范的作业方案,详尽的技术规程或细则。 制定工作计划根据任务要求和技术规程,结合调查地区的实际条件, 拟定工作计划。 仪器及用品准备土地利用现状调查应配备必要的仪器、文具和文具用品。 资料准备其中资料准备包括地形图的收集、遥感资料的收集以及其他一些相关资料的收集。 外业调查是以地形图和航(卫)片等影像图片为底图利用收集到的有用资料,

武汉市土地利用现状分析 1 研究区概况 武汉是湖北省省辖市,湖北省省会。位于江汉平原东缘,长江与汉水交汇处。北距首都北京1190公里。介于东经113°41’~115°05’,北纬29°58’~3l °22’之间。东与黄冈市、鄂州市、大冶市接壤,南与咸宁市、嘉鱼县、洪湖市相连,西与仙桃市、汉川市毗邻,北与孝感市、红安县、麻城市相接。南北最大纵距155公里,东西最大横距134公里,辖区总面积8549平方公里,其中城区面积2718平方公里,城市建成区面积460平方公里。现辖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区,青山区、洪山区,蔡甸区、江夏区、东西湖区、汉南区、黄陂区、新洲区13个区。总人口838.91万人,其中城市人口533.21万人。 地形属残丘性河湖冲积平原,山丘、湖泊与平陆相间,其中北部小片山地为大别山余脉。海拔19.2~873.7米。江(河)湖水面占总面积的25%。主要河流有长江、汉水、滠水、府河、倒水、举水、金水、东荆河等。较大的湖泊有梁子湖、涨渡湖、汤逊湖、东湖等。呈东西向的两列低矮山系与南北向的长江在市区形成垂直轴线。长江、汉水把市区分割为武昌、汉口、汉阳三部分,形成“三镇鼎立”的独特城市格局。 武汉市属典型的亚热带湿润季风气候,四季分明。年平均降水量1284毫米,降水相对集中于6~8月,年平均气温16.4℃。 2 土地利用数量分析 2.1 武汉市各土地利用类型数量概况 据武汉市土地利用现状调查,2008年武汉市农用地面积为556733.21公顷,占武汉市土地总面积的65.12%,其中耕地面积为338344.27公顷,占土地总面积的39.58%;园地面积为13455.40公顷,占土地总面积的1.57%;林地面积为87971.71公顷,占土地总面积的10.29%;牧草地面积为184.09公顷,占土地总面积的0.02%。建设用地面积为148273.71公顷,占土地总面积的17.34%,其中居民点及工矿用地面积为117120.5公顷,占土地总面积的13.70%;交通用地面积为15378.51公顷,占土地总面积的1.80%;水利设施用地面积为15774.67公顷,占土地总面积的1.85%。未利用地面积为149901.91公顷,占土地总面积的17.53%,其中可利用土地(包括草地、滩地、荒草地、盐碱地、沼泽地)为31329.01公顷,占土地总面积的3.66%;难利用土地(冰川、永久积雪、沙地、裸土地、裸岩、石砾地、田坝等)为1635.45公顷,占土地总面积的0.19%。 2.2 武汉市各土地利用类型变化速率分析 武汉市辖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区,青山区、洪山区,蔡甸区、江夏区、东西湖区、汉南区、黄陂区、新洲区等13个区,现研究武汉市各个辖区主要的土地利用类型在1996到2008年间土地利用变化的速率,土地利用变化速率可以用单一土地利用类型动态度来表示,即 %1001 ??-= T V V V K a a b 式中:K 为土地利用类型动态度;V a 、V b 为基期和报告期末某一土地利用类

吕梁市土地利用现状调查报告 土地是人类的立足之处,是人类生存和发展最基本的自然资源,具有多功能的利用价值。土地利用是人类作用于大自然环境的主要途径之一,与区域的可持续发展密切相关。本世纪头20年,是我国经济社会发展的重要战略机遇期,也是资源环境约束加剧的矛盾凸显期。必须科学分析全面建设小康社会和全面参与经济全球化的新形势,深刻把握工业化。信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新要求,充分认识我国土地利用和管理面临新的挑战:农村土地特别是耕地保护的形式日趋严峻。到2020年,我国人口总量预期将达到14.5亿,2033年前后达到高峰值15亿左右,为保障国家粮食安全,必须保护有一定数量的耕地;保障国家生态安全,也需要大力加强对其生态功能的农用地特别是耕地的保护。同时,城镇化、工业化的推进将不可避免的占用部分耕地,现代农业发展和生态建设也需要调整一些耕地。但是,耕地后备资源少、生态环境约束大,制约了我国耕地资源补充的能力,农用地特别是耕地保护面临更加严峻的形式。 同时,我们也要看到解决当前和今后一个时期土地利用问题的有利条件。从土地利用现状看,我国建设用地利用总体粗放,节约集约利用空间较大,为统筹保障科学发展与保护耕地资源提供了基础条件,从国际背景看,经济全球化、科技革命和产业结构升级,有利于我国转变经济发展方式,建设资源节约型社会。从国内环境看,科学发展观的深入贯彻落实,社会主义市场经济体制改革的不断深入,民主法制和整治文明的不断发展,国家综合实力的不断增强,党中央、国务院对土地管理工作的高度重视,有利于加强土地宏观调控,进一步发挥市场在土地资源配置中的基础作用,有利于促进土地利用和管理方式的转变,实现人地关系的和谐发展。 展望未来,我国土地利用和管理的挑战与机遇并存。必须从我国仍处于并长期处于社会主义初级阶段的基本国情没改变、人民日益增长的物质文化需要落后的社会生产力之间矛盾这一社会现实没改变出发,正确把握科学发展与资源配置的密切联系和内在规律,本着对人民、对子孙后代高度负责的态度,立足保障科学发展,增强土地资源危机意识,树立全民节地观念,妥善处理保障发展与保护耕地的关系,统筹土地资源的开发、利用和保护,积极探索土地利用新模式,促进土地资源可持续利用。套用国土部的相关文件我们进行学习: 随着社会的发展和人们不断提高的物质文化需求,社会主义新农村建设越来越 受到人们的普遍关注这也成为社会主义现代化建设中一项长期而艰巨的任务。其中农 村土地资源利用成为新农村建设的重要内容,农村土地资源的合理有序可持续利用成 为新农村建设中的重中之重。

关于农村经济现状调查报告 一﹑调查目的 农业﹑农村﹑农民一直是举国上下关注的焦点。在经济复苏的背景下,我认为研究农村经济的现状是很有必要的一项课题。农村经济的发展不仅仅关系到农民的小康致富更是中国经济腾飞一个不可忽视的部分。因为面对8亿农民的庞大数字,我想到不是促进落后地区发展的巨大困难而是应该盯住这个庞大的市场,正逢利用这一机遇发挥好拉动经济增长的三驾马车之一的“扩内需”它的巨大作用。在此背景下我们利用暑假时间对农村经济的现状作了一次调查。通过对山西省天镇市,河北省沙河市、衡水市、任丘市,辽宁省葫芦市市农村经济现状的调查,了解当前政府对农村发展所实施的政策,农村经济发展状况,以及农村经济发展中存在的问题等现状,研究提高提高农村经济水平方案,为社会主义新农村建设服务。 二﹑具体情况调查 我们根据自填式问卷特点合理制作调查问卷(见调查报告下方附件) 个人一般情况,如:职业、、家庭人口数、家庭劳动人口数; 家庭财政收支方面,如:家庭的年收入、收入的主要来源、家庭每年的支出比重、家庭支出的主要项目; 家庭设施方面,如:日常的交通工具; 家庭消费方面,如:消费地点﹑消费环境等; 国家政策方面,如:村村通工程﹑新型医疗合作政策﹑减免农业税﹑小额信用贷款等 本村企业方面,如:企业的行业性质﹑企业的所有制性质等。 (一)调查对象基本情况 所调查的人群男女性别比为22:11。 调查人群的平均年龄为50岁左右。从文化程度来看,人群总体的文化程度较低,在被调查人群中3/4的人具有初中以下文凭,其中40岁以下人群受教育程度高于40岁以上的人群。 从婚姻状况来看,90%都已婚。 从职业状况来看, 80%的调查者的职业都是务农。

湖北省土壤状况 湖北省土壤类型较为复杂,主要有水稻土、潮土、黄棕壤、黄褐土、石灰(岩)土、红壤、黄壤及紫色土等,这8个土类占全省总耕地面积的98.65%。其中水稻土占总耕地面积50.35%,潮土19.03%,黄棕壤占14.54%,其他5个土类的面积占总耕地面积比均小于5%。水稻土是湖北省面积最大,贡献最多的耕作土壤,盛产粮、油,占全省粮食产量70%。潮土是湖北省重要的生产粮、棉、油的土壤,本区域所产棉花占全省棉花产量80%以上。黄棕壤广泛分布于我省的鄂西南山区和鄂北地区,是小麦、玉米、棉花、豆类、茶叶、烟叶等粮经作物的重要产区。 湖北省红壤主要分布于鄂东南海拨800米以下低山、丘陵或垅岗和鄂西南海拨500米以下丘陵、丘陵台地或盆地。该分布区包括咸宁地区和鄂西自治州各县市,以及黄石、鄂州、武昌、汉阳、洪山、圻春、浠水、武穴、黄梅、石首、公安、松滋、枝域等县(市、区)。红壤营养状况是有机质含量较低,严重缺磷、硼,大部分缺氮、钾,局部缺锌、铜、锰、铁。 湖北省黄壤分布于鄂西南(鄂西自治洲和宜昌地区)海拨500-1200米的中山区,居基带红壤之上,册地黄棕壤之下。其分面下限阪峰较高,群山较低。主要分面地域表现为“四大块,四河谷”,“四大块”指恩施-建始盆地,来凤盆地、黄陵背斜中心区和枝城、长阳与五渔洋关之间的三角地带。“四河谷”指长江西陵河谷清江河谷鹤嵝水谷和咸丰唐岩河谷。土壤层次分异明显,呈酸性,有机质含量较高,平均比红壤高22.4%,其它矿质氧分与红壤相近或略丰,富铝化作用、淋溶作用和粘粒淀积现象较为明显。 本省黄棕壤分布于该省各地、市、州,其中,以郧阳、黄冈、宜昌、孝感、襄樊等地的面积较大。 多表现较为严重的水土侵蚀,该土壤的农业垦种历史较长,利用方式多种多样,结构面上经常覆有铁、锰胶膜或结核。一般质地粘重,土体紧实。 黄褐土集中分布在襄樊、郧阳及荆州北部,多地处海拔800米以下的低山、丘岗、盆地及平坝阶地。 该土壤的质地较为粘重,整个土体结构紧实,难犁难耙,不易拿墒情。土壤毛管蒸发力强,水分极易散失,天晴易受干旱威胁,有“旱包子”之称。土壤有机质、速效磷钾的含量及保肥性能尚可。 砂姜黑土集中分布于鄂北岗地,向北与南阳盆地的砂姜黑土连成以体。其土壤理化性状差,粘、板、瘦,易涝怕旱,肥力较低。 黄褐土集中分布在襄樊、郧阳及荆州北部,多地处海拔800米以下的低山、丘岗、盆地及平坝阶地。 该土壤的质地较为粘重,整个土体结构紧实,难犁难耙,不易拿墒情。土壤毛管蒸发力强,水分极易散失,天晴易受干旱威胁,有“旱包子”之称。土壤有机质、速效磷钾的含量及保肥性能尚可。

中国农业现状分析 农产品批发市场自20世纪80年代初在我国出现后,得到了迅猛发展,迄今已走过三十多年的历程,不仅加快了我国农产品流通现代化进程,而且对农产品流通体制改革也起了重要作用。 我国的粮食自给率已经跌到了87%,全部农产品的自给率差不多是70%左右,30%左右是需要通过国际市场来调节的。 我国是一个拥有13亿人口的大国,同时也是一个农业大国,粮食历来都是国家长治久安百姓幸福生活的保障。然而近年来我国的粮食问题越来越凸显出来,2014年5月份举办的第三届中国国际农商高峰论坛上,农业部农村经济体制与经营管理司司长张红宇就已经表示,我国的粮食自给率已经跌到了87%,全部农产品的自给率差不多是70%左右,30%左右是需要通过国际市场来调节的。这些数字是触目惊心的。作为一个农业大国,本国的粮食产量连本国人民都供应不上,还需要依靠进口来补充,长期以往,我们必将受制于人。现代农业的迅速增长是建立在机械化、化学投入(化肥、杀虫剂、除草剂等)、灌溉、以及对化肥和灌溉系统敏感的高产出种子。现代农业高度依赖不可再生的矿物燃料,用于化学投入品的生产、农具的操作、包装及运输。从生态的角度看,现代农业根本是不可持续的。机械化耕作、化学肥料的使用、大规模单一栽培都导致了土壤的退化。害虫发展出了对杀虫剂的抗药性。终年不休的的灌溉导致涝灾、盐碱化、以及地下蓄水层的枯竭。从长期来看,所有现代农业的要素都经历着报酬递减。 中国工业化、城镇化快速发展,城市迅速扩张带来的是农业的迅速萎缩。农村农业人口减少、土地抛荒、基建征用、城市扩张使得耕地面积不断减少;水利设施荒废、工厂废物任意排放、农业农药化肥不合理使用造成土壤污染、地力下降、农作物减产;粮食种子被外资控制转基因泛滥成灾,长此以往中国不仅农作物种子被外资控制,粮食也会严重依赖进口,那时中国将受严重制于人! 1、“大包干”将农业经济打回个体经济 1978年开始推行“大包干”,到1984年撤销人民公社为标志,个体经济基本上占了主导地位。个体经济的缺点是显而易见的:首先,个体经济不利于农业发展。个体农民难以承担水利等公共工程,也无力购买机械设备。其次,个体经济不利于农村经济发展和城乡共同发展的一条道路。个体农民难以和公司在市场上竞争,“公司加农户”只能让农民吃亏。久而久之必然会使农民受到剥夺,拉大城乡差别,农民纷纷涌入大城市,最终导致农村凋敝和城市贫民窟化。此外,个体经济不利于农民生活水平提高和农民共同富裕。个体经济不仅难以兴办合作医疗等福利设施,个体经济的恶性竞争必然会导致农民贫富悬殊、两极分化。当时农民说“辛辛苦苦30年,一夜回到解放前”,“不仅退回资本主义,而且退回封建主义,倒退了2000年”。 1984年,随着人民公社的撤销,社队工业改为了乡镇企业,事实上开启了社队工业私有化的大门,90年代的后期,通过一轮“股份合作制”为旗号的私有化浪潮,基本上完成了乡镇集体企业的私有化。社队工业和乡镇企业是有本质不同的,社队工业是集体所有,可以就地实现农村工业化、现代化和农民共同富裕,而乡镇企业实行了私有化,只能让少数农民富裕起来,大多数农民只能日益贫困。 人民公社的解体同时意味着农村共同体的解体,农民变成单个个体参与到社会竞争中,面对权力倾轧、资本剥削完全失去了谈判的能力,成为被资产阶级和基层腐败官员鱼肉的对象。农村共同体的解体导致农村完全回复到无政府主义状态,垃圾遍地、污水横流,公共基础设施(尤其是水利设施)常年失修,农民各自为战,相互帮扶的局面一去不复返,农村社会风气骤然恶化。更主要的是,碎片化的农业生产模式将中国农业挡在现代农业大门之外,机械化、农业基础设施维护、精密化的农业田间管理均变作不可能。单位农业生产效率长期维持在很低水平,进一步拉大了城乡差距、工农差距。

课程论文 题 目武汉市08年土地利用现状分析 姓 名蒋乐学 号2008306202472 专 业土地资源管理 指导教师单玉红职 称 中国·武汉 二○一一年九月

武汉市08年土地利用现状分析 摘要:土地是人类一切生产和存在的源泉。它不仅是最基本的自然资源,而且还是价值很高的资产。对人类来说它已不再是宁静纯粹的自然,而是超过了自然的范畴,涵盖了自然、经济、技术等其它社会因素在内的综合体。土地利用在一定程度上反映并制约着区域经济发展的方式、方向和速度,并影响区域可持续发展。土地利用现状是人类长期生产和生活活动的历史产物,又是未来土地利用结构调整的基础,是土地利用规划的主要和基本依据。因此,土地利用现状分析就成为土地资源利用研究中必须的工作。 近年来,武汉作为中部崛起的中心城市,经济飞速发展,中部经济龙头的地位日益凸显。然而,经济的发展在很大程度上取决于对土地资源的合理规划与利用。因此,做好土地利用现状分析,通过对土地资源系统的数量与质量、结构与分布、利用现状与开发潜力等方面的分析,明确规划区域的土地资源的整体优势与劣势、优势土地资源在全局中的战略地位、制约优势土地资源开发利用的主要因素,揭示各种土地资源在地域组合上、结构上和空间拍之上的合理性,明确土地资源开发利用的方向和重点,为制定人地协调发展与强化地域系统功能的土地利用规划提供科学依据。更重要的是实现武汉市经济的更快速的发展。 关键词:武汉土地利用均衡数量结构效益对策 武汉市概况 武汉位于中国中部,是湖北省省会和政治、经济及文化中心。武汉市现有十三个辖区,其中江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区为城区,东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、汉南区为郊区。武汉全境面积达8494km2,其中农用地面积为556733.21公顷,占全市土地面积的65.1%;建设用地面积为148273.71公顷,占全市面积的17.3%;其他用地占全市面积的17.6%。武汉市人口为,833万人,其中7个中心区的人口为481万人。 近年来,武汉作为中部崛起的中心城市,经济飞速发展,中部经济龙头的地位日益凸显。然而,经济的发展在很大程度上取决于对土地资源的合理规划与利用。因此,做好土地利用现状分析,通过对土地资源系统的数量与质量、结构与分布、利用现状与开发潜力等方面的分析,明确规划区域的土地资源的整体优势与劣势、优势土地资源在全局中的战略地位、制约优势土地资源开发利用的主要因素,揭示各种土地资源在地域组合上、结构上和空间拍之上的合理性,明确土地资源开发利用的方向和重点,为制定人地协调发展与强化地域系统功能的土地利用规划提供科学依据。更重要的是实现武汉市经济的更快速的发展。下面将结合1996年武汉市土地利用状况对2008年武汉是土地利用现状进行分析。 数量的分析 通过统计与调查,可以得到1996年和2008年武汉市各项土地利用类型的土地数量,如下表:

武汉市土地资源利用现状 武汉市是湖北省省会,地处汉江平原东部,长江与汉江交汇处,市区有武昌,汉口,汉阳三部分,素有“武汉三镇”之称,地理位置介于东经113°41′~115°05′,北纬29°58′~31°22′之间。2007年末,全市总人口828万人,土地土地总面积8494.41平方公里,其中水域面积为2143万平方公里,水域占土地面积的1/4,辖江岸,江汉,硚口,汉阳,武昌,青山,洪山,东西湖,汉南,蔡甸江厦,黄陂,新洲13个区。据统计,2007年武汉国内生产总值35500元;全年城镇居民人均可收入达5371元。根据市统计局出版的《武汉市统计年鉴—2008年》,全市户籍总人口828万人口中非农业人口528万人,以非农业人口计算的城镇化率已达到63.8%,预计到2010年后将达到70%。 武汉市土壤种类繁多,共有8个土类,17个亚类,56个土属,303个土种,其中红壤和黄棕壤分布较广,利用类型多样,土地适应性广泛,利用程度高。土地利用/覆被变化是人类改造和利用自然界 的显著标志,是区域、全球变化的主要驱动因素 之一,对于自然环境系统中的水文过程、生态过 程等有着显著且深刻的影响[1]。在城市化进程中, 随着社会经济的发展,城市周围的大量其它土地 利用类型都转变为城市用地。这种变化将显著影 响区域的水循环过程,使下垫面不透水面积增加, 从而导致城市降雨后,截留、填洼、下渗、蒸发 量减少,产生的地面径流量增大[2],使得城市内 涝的可能性大大增加。而由于城市往往是人口和 财富的聚集地,灾害可能造成的损失将大大增加, 城市洪涝灾害问题已成为影响城市安全的一大障 碍。能否有效抵御和防治城市洪涝灾害已成为现 代城市进行长远规划和实现可持续发展的一个重 要主题[3]。土地利用/覆被变化作为洪涝灾害的主 要孕灾环境之一,严重影响洪涝灾害的致灾过程, 所以探究城市地区土地利用/覆被变化引起的水文 响应,对进一步研究其对城市洪涝灾害的影响变 得极为重要,对于城市地区的洪涝灾害风险评价 及灾害防御等有着极重要的意义。目前,国内在 这方面的研究很少而且仅局限于小流参考文献 武汉市统计信息网。武汉统计年鉴2008【Z】。2008-11-6 殷妍。武汉市生态环境保护与建设研讨【D】。华中科技大学,2004,P13-18 武汉建设年鉴2007年鉴2007【Z】。2007 国家统计局公布的最新数据显示,中国城市化率由1978年的17.9%提高到2004年末的41.8%,参考文献:李慧莲。中国城市化故事如何演绎?【N】。中国经济时报,2005-09-15 城市化正处于加速发展阶段。未来15年城市化率仍将以不低于1%的年均增长率持续增长参考文献:中国城市化面临三大瓶颈【N】。广东建设报,2005-10-26 流域内城市化过程中土地利用/覆盖的巨大变化所引起的流域水流特性的改变是相当剧烈的(1)随着城市的不断扩张,不透水面积大增,流域中原有雨水滞留能力锐减,径流系数大增;(2)城镇用地的大面积出现,地表粗糙度下降,加上道路和排水系统的大量修建,使汇流速度大大加快,缩短了地面径流的汇流时间;随着流域滞水能力降低,汇流速度加大,洪水波形较流域开发前变陡,洪峰流量明显增加。程晓陶,冯智瑶。城市化与现代社会中的水

武汉市土地利用和城市空间规划研究中心情况简介 武汉市土地利用和城市空间规划研究中心(以下简称“地空中心”)成立于2001年4月,原名武汉市城市规划咨询服务中心,于2009年12月正式更名。近十年来,中心勇于开拓创新,紧跟时代步伐,全面服务国土规划管理,通过不断强化技术质量建设,不断完善管理制度建设,不断加强干部人才队伍建设,探索了一套服务管理、服务市场的工作机制,建立了一支专业素质和思想作风过硬的规划工作队伍,实现了中心快速健康发展,成为武汉市国土规划管理的重要技术支撑,成为沟通行政管理的项目实施的桥梁和纽带,在国内土地规划行业处于领先地位。 中心始终坚持以服务国土规划管理为主导职能,坚持规划咨询论证以维护城市公共利益为基本原则,坚持以高效优质的技术服务占领市场,坚持以健康向上的企业文化教育职工,坚持以勤政廉政的纪律要求规范经营活动。通过健全内设机构,整合人力资源,完善激励制度,深化技术建设,强化质量要求,树立健康向上的企业文化,努力为国土规划管理和建设单位提供高质量的技术支撑,中心物质文明和精神文明建设取得双丰收。 十年的积累和发展,中心发展到现在年均完成项目300余项,产值逐年递增,为中心新的发展奠定了物质基础。从一点一滴摸索规划咨询技术标准,发展到现在拥有规划设计、土地规划、工程咨询、规划报建咨询执业等资质。中心承担了3000余项城市建设项目的规划设计、咨询、研究工作,先后有100余项规划咨询、规划设计和基础研究成果获得国家和省部级规划设计和工程咨询奖项,其中荣获全国优秀城乡规划设计奖4项:二等奖1项,三等奖3项;荣获全国优秀工程咨询成果奖二等奖1项。省市优秀城市规划设计、优秀工程咨询成果一、二等奖90余项,在各类专业刊物上发表论文50余篇。 中心现有职工88人,高级职称10人(正高4人),中级职称22人,初级职称30人,注册规划师15人,注册建筑师3人,注册咨询师1人,注册二级建造师1人,土地登记代理人1人,房地产经纪人协理1人。1人荣获省有突出贡献中青年专家、1人荣获市政府专家津贴、3人荣获“十百千”人才专家称号。 中心内部已经形成了团结、勤奋、创新、务实的良好风气,精神文明建设取得重大突破,经过全体干部职工的共同努力,中心获得了“全国城市雕塑展优秀组织奖”、“湖北省杰出青年文明号”、“武汉市五一劳动奖状”、“武汉市青年文明号”、“武汉市五四红旗团支部”、“武汉市双创示范岗”、“武汉市援藏工作优秀单位”、“武汉市扶贫工作优秀单位”、“武汉市农村小康建设先进工作组”、“江岸区文明单位”、“武汉市五四红旗团支部标兵”等各类光荣称号,有一名同志被授予“五一劳动奖章”,一名同志获“武汉市三八红旗手”光荣称号;多人获得“中共武汉市委、武汉市人民政府授予全市绩效管理工作先进个人”及“武汉市市直机关优秀共产党员”、“武汉国土规划局优秀党务工作者”等荣誉。

作业:对你所在村的土地资源及利用现状进行调查分析(可有所侧重) 土地利用现状分析 土地利用现状是自然客观条件和人类社会经济活动综合作用的结果。它的形成与演变过程 在受到地理自然因素制约的同时,也越来越多地受到人类改造利用行为的影响。不同的社会经济环境和不同的社会需求以及不同的生产科技管理水平,不断改变并形成新的利用现状。土地利用现状分析是对规划区域内现实土地资源的特点,土地利用结构与布局、利用 程度、利用效果及存在问题作出的分析。土地利用现状分析是土地利用总体规划的基础,只有深入分析土地利用现状,才能发现问题,作出合乎当地实际的规划。因此,在编制土 地利用规划时,必须对土地利用现状作深入调查,分析土地利用现状资料,找出土地利用 存在问题,为土地利用总体规划的重要依据。 土地利用现状分类P1 土地利用现状分析P2示例 第一节土地利用现状分类P1 土地利用现状评述内容(所有小点为超连接) 一、土地禾U用的自然与社会条件分析 二、土地资源数量质量的动态变化分析 三、土地利用结构与布局分析 四、土地利用程度与效益分析 五、土地利用生态条件分析

作业:对你所在村的土地资源及利用现状进行调查分析(可有所侧重)六、土地利用存在的问题

、土地利用的自然与社会经济条件分析主要对气候、地貌、土壤、水文、植被、矿藏、景观、灾害等自然条件、自然资源和人口、城市化、经济发展水平、产业结构、主要农产品产量与商品化程度、基础设施等社会经济条件进行分析、比较、明确本规划区土地利用的有利与不利因素。 二、土地资源数量、质量的动态变化分析: 根据土地详查、变更调查、土壤监测和人口、土地、农业、城乡建设统计年报,分析、比较规划区域各类土地面积、人均占有量和质量,以及土地利用近10年的变化情况,研究引起土地利用变化的原因,评价土地利用变化对经济、社会、环境的影响。 三、土地利用结构和布局分析: 土地利用结构和布局是研究各种用地,包括耕地、园地、林地、牧草地、居民点及工矿用 地、交通用地、水域和未利用地占全规划区总面积的百分比,分析各类土地比例关系及各 类土地在全区范围内的分布是否合理,总结土地利用的特点和规律。 四、土地利用程度与效益分析: 1、土地利用程度分析 主要有以下计算指标: 土地利用率=[(土地总面积-未利用土地面积)/ 土地总面积]*100% 农业利用率=农业用地(农林牧渔业用地)/土地总面积*100% 水面利用率=已利用水面面积/水面总面积*100% 建设用地率=建设用地(居民点、工矿、交通、水利设施用地等)/土地总面积*100% 土地垦殖率=(耕地面积/土地总面积)*100% 耕地复种指数=(全年农作物播种面积/耕地面积)*100% 土地复垦率=(废弃土地复垦利用面积/废弃土地总面积)*100% 人均城镇用地=城镇用地/城镇人口(平方米/人)人均农村居民点用地=农村居民点用地/农村人口(平方米/人) 路网密度=公路里程/ 土地总面积(公里/百平方公里)

滨州市土地利用现状分析 测绘学院资源09 24号马淑敬 一、土地利用的自然与社会经济背景分析 (一)自然条件 滨州市位于山东省北部、黄河三角洲腹地,北临渤海湾、东邻东营、南连淄博、西南与济南市交界、西接德州、西北隔漳卫新河与河北省海兴县、黄骅市相望,是山东的北大门。

测绘学院资源09 24号马淑敬滨州地理位置优越,区位优势明显,交通快捷。距济南空港只需1小时车程,1个半小时直达黄骅港,3小时抵达青岛,当日往返京津塘地区。205、220国道与滨博高速、津汕高速、荣乌高速融合贯通,在建的黄大铁路和即将运营的滨港铁路纵横境内,三座大桥飞架黄河南北,是华北、华东各省市南北交通的重要枢纽。 (二)自然资源和历史沿革 滨州市自然资源丰富。拥有土地94.5万公顷,其中已开发的耕地46.7万公顷,人均占有耕地0.13公顷。黄河贯穿东西,淡水资源充足。已探明的矿产资源有26种,已开发15种。石油和天然气储量丰富,是全国第二大油田--胜利油田的主采区。海岸线长240公里,是山东省重要的原盐生产基地。 滨州有着悠久的历史,早在原始社会,这里就有人类居住,光辉灿烂的古代文化遗迹,不断出土问世。春秋末期,伟大的军事家孙武是惠民县人士,他的《孙子兵法》十三篇,堪称惊世之作。

隋末农民起义领袖王薄,在邹平县雕窝峪首举义旗,成了隋王朝的掘墓人。明初农民起义领袖唐赛儿,滨州市人,她揭竿而起给明王朝以沉重打击。汉孝子董永的故乡就是位于小清河畔的博兴县。宋朝的范仲淹,就学苦读的醴泉寺就在邹平的长白山中。传统民间艺术异彩纷呈,著名的山东吕剧就发源于博兴县支脉河畔刘官村一带,起源于元朝的胡集灯节书会,泥塑、木版画及具有七百年历史的滨州民间剪纸具有深厚的乡土气息,独具艺术风格,久负盛名。 (三) 人口 2001年至2007年人口统计如下: 年份 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 出生人口数(万人) 死亡人口数(万人) 自然增长人口数(万人) 人口总数(万人) 2001 10.73 6.05 4.68 3.88 2.20 1.68 362.95 2002 10.86 6.20 4.66 3.95 2.26 1.69 364.79 2003 10.18 6.58 3.61 3.72 2.40 1.32 366.15 2004 12.45 6.21 6.24 4.58 2.28 2.30 368.90 2005 12.83 6.77 6.48 4.60 2.43 2.17 371.25 2006 9.94 6.00 3.94 3.70 2.23 1.47 373.16 2007 9.82 6.54 3.28 3.67 2.44 1.23 374.48 0 500 1000 1500 2000 2500 1234567年份人口总数(万人) (四) 城镇化

中国农业农村经济现状及发展趋势中 国经济 今年是实施“十一五”规划的最后一年,同时也是谋划“十二五”时期农业农村发展的重要一年。回顾和总结过去五年农业农村发展的基本经验,深入分析未来五年农业农村发展面临的主要问题,研究探讨“十二五”时期中国农业农村发展的目标任务、基本思路和途径措施,具有非常重要的意义。 一、农业农村发展的主要成就与基本经验 (一)主要成就 “十一五”时期,是中国农业农村发展十分困难的时期,也是改革开放以来最好的时期之一。面对宏观经济形势急剧变化、农产品市场大幅波动、各种自然灾害频繁发生、重大突发事件不断出现等诸多挑战,国家持续加大农业农村投入,推进现代农业和新农村建设,农业农村发展取得了巨大成就,“十一五”规划确定的主要发展目标提前实现。 1 粮食等主要农产品产量稳步增长,农村经济结构调整取得新进展。“十一五”时期前四年,粮食生产连年丰收,年均增产2.3%,是“八五”时期以来增产最快的时期:棉花生产再上一个台阶,年均产量达726.2万吨,比“十五”时期增加33.8%;油料生产实现恢复性增长,2008年扭转前两年生产下滑的趋势,2009年产量达到历史最高水平;糖料生产实现较快发展,年均增产6.6%,一举打破了“十五”时期徘徊的局面;种植业结构调整取得新进展,农产品生产集中度和优质品率稳步提高,畜牧和水产品生产稳步发展,农村第二第三产业继续发展,农村经济结构进~步优化。 2 农业和农村基础设施建设快速推进,农村生产和生活条件明显改善。“十一五”时期前四年,农田有效灌溉面积年均新增1369千公顷,比“十五”时期年均新增量提高20%以上。2009年,农村饮水安全人口达到6.8亿人,提前6年实现了联合国千年发展目标的要求;全国乡镇通沥青(水泥)路率达到92.7%,比“十五”时期末提高11.3个百分点:全国沼气用户达3600多万户,比“十五”时期末增加一倍以上;耕种收综合机械化率达到49%,比“十五”时期末提高13个百分点:农业科技进步贡献率达到51%,比“十五”时期末提高3个百分点。 3 农村社会事业全面发展,农村民生得到显著改善。“十一五”时期前四年,全国“两基”入口覆盖率接近100%,青壮年文盲率下降到3%以下,广播电视、电影放映、乡镇综合文化站、文化信息资源共享、农村书屋等文化工程建设取得显著进展;农村三级医疗服务体系不断完善,扭转了“十五”时期下滑的局面;2009年,全国新型农村合作医疗参加人口达8.3亿人,补偿支出使7.6亿人次受益,分别是“十五”时期末的4.7倍和6.2倍;2009年纳入农村最低生活保障人数达4759.3万人,基本实现全覆盖。 (二)基本经验 “十一五”时期农村经济社会的持续较快发展,为国民经济社会的平稳较快发展做出了贡献,为实现“十一五”规划提出的主要目标任务奠定了基础,为研究制定“十二五”规划赢得了主动,也为“十二五”和今后一段时期农村经济社会的持续发展积累了经验。 1 坚持重中之重的指导思想。把解决好“三农”问题作为重中之重,是党和政府从全面建设小康社会和加快推进现代化建设全局出发提出的解决“三农”问题的指导思想。为贯彻这一指导思想,中央连续下发了7个“一号文件”,研究制定了“十一五”农业农村发展规划,分别就增加农民收入、提高农业综合生产能力、推进新农村建设、发展现代农业、加强农业农村基础建设等重大问题做出部署和安排,出台和实施了一系列的政策和措施,推动“十一五”时期农业农村发展取得新的巨大成就。 2 坚持统筹城乡发展的基本方略。实行统筹城乡经济社会发展的基本方略,是党和政府针对工农、城乡发展不协调和二元结构严重制约经济社会发展的突出矛盾做出的重大决策。“十一五”期间,在统筹

武汉市土地利用景观格局变化研究 摘要:在遥感与地理信息系统的支持下,通过解译1991年?2002年?2007年3期Landsat5-TM影像,分析了武汉地区从1991年到2007年土地利用和景观格局的变化情况?结果表明,16年间研究区内景观格局发生了很大变化;农业用地面积?人工建筑用地面积在不断增加,而水域面积和林地面积相对减少;研究区景观的破碎化程度降低,景观多样性水平下降,景观异质性减少;引起变化的主要原因为城市化的快速发展? 关键词:景观空间格局;景观指数;土地利用;武汉市 Land Use and Landscape Pattern Change in Wuhan City Abstract: The change of land use and landscape pattern from 1991 to 2007 in Wuhan city was discussed based on Landsat5-TM data in 1991, 2002, and 2007 with the support of GIS. Results showed that the landscape pattern in Wuhan city had been changed a lot during the last 16 years. The area of agricultural land and building land increased constantly, while those of water and forest land reduced. The landscape pattern could be characterized by gradually decreasing of landscape fragmentation degree, landscape diversity and landscape heterogeneity. The main reasons which led to the change in landscape pattern were the development of urbanization. Key words: landscape pattern; landscape index; land use; Wuhan city 景观空间格局主要是指大小和形状不一的景观斑块在空间上的排列,它是景观异质性的重要表现,同时又是各种生态过程在不同尺度上作用的结果?对景观格局研究的目的是在似乎由无序的斑块镶嵌而成的景观上,发现其潜在的?有意义的规律性[1]?景观动态指景观在结构单元和功能方面随时间的变化,包括景观结构单元的组成成分?多样性?形状和空间格局的变化,以及由此导致的能量物质和生物在分布与运动方面的差异;它反映了多种自然的?人为的?生物的和非生物因素及其作用的综合影响[2]?景观格局及景观格局动态变化的研究一直是景观生态学研究的热点和重要领域?20世纪70年代,数量化研究开始受到人们的重视?近年来出现了许多数量化方法,为景观生态学研究注入了新的活力[1,3,4]? 本研究综合运用景观生态学原理和数量分析方法,开展土地利用格局的量化研究,试图发现空间格局产生的原因与机制,了解人类活动与景观结构?功能之间的相互关系并为景观的合理管理提供有价值的资料? 1研究区概况与研究方法