沙利度胺联合培美曲塞二线治疗晚期非小细胞肺癌技术报告

由保定市第二中心医院肿瘤科课题组承担的课题“沙利度胺联合培美曲塞二线治疗晚期非小细胞肺癌”为河北省卫生计生委计划内项目。

非小细胞肺癌(non-small-cell lung carcinoma,NSCLC)约占所有肺癌的80%,约75%的患者发现时已处于中晚期,5年生存率很低。中晚期非小细胞肺癌不适宜进行手术治疗,主要依赖于综合性的化疗。以铂类为主的联合方案是目前治疗中晚期非小细胞肺癌的标准一线方案,但其有效率不高,仅30%~40%,中位生存期仅约10个月左右。当含铂双药方案成为晚期非小细胞肺癌标准治疗的同时,化疗药物对非小细胞肺癌的疗效也迅速进入平台期。近期第3代治疗非小细胞肺癌的新药如紫杉醇、多西紫杉醇、健择、诺维本、培美曲塞、开普拓等开始应用于晚期非小细胞肺癌的二线治疗,针对中晚期非小细胞肺癌的最佳的二线化疗方案还不清楚,培美曲塞和多西紫杉醇被推荐为晚期NSCLC患者二线化疗的标准用药。分子靶向药物治疗非小细胞肺癌近年广受关注。吉非替尼( gefitin ib, ZD1839, Iressa ), 埃罗替尼( erlotinib, OS I774, tarceva ) 及贝伐单抗( bevac-izumab, avastin) 临床研究较多,研究表明吉非替尼对既往化疗失败的中国局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者有较好的疗效和安全性,客观有效率为27.10% ,疾病控制率为54.11%,中位生存期10个月,1年生存率44% 。分子靶向药物治疗中晚期非小细胞肺癌中位生存期与一线化疗相近,但分子靶向药物价格昂贵,与其所产生效益相比,其投入较大。沙利度胺(thalidomide)是一种合成性谷氨酸衍生物,近期国内外研究发现,其具有抗增殖、抗血管生成等作用,可用于肿瘤临床,能有效地控制肿瘤的发展,且用药安全、价格低廉。国内外多家研究表明,沙利度胺在治疗多发性骨髓瘤(MM)中临床疗效显著,目前已作为难治复发MM的标准治疗方案。沙利度胺在治疗其他肿瘤,如肝癌、肾癌、前列腺癌、胶质母细胞瘤等恶性实体瘤的治疗也有良好前景。沙利度胺在肺癌的临床应用研究多为针对小细胞肺癌(SCLC)的研究,结果显示其可以提高SCLC的治疗疗效。而针对其应用于NSCLC患者的疗效、安全性研究较少。本研究采用沙利度胺联合培美曲塞方案治疗NSCLC,希望能寻找到价格低廉有效、且毒性能耐受的治疗NSCLC的方案,给病人带来好的生存及生活质量。

非小细胞肺癌(non-small-cell lung carcinoma,NSCLC)约占所有肺癌的80%,约75%的患者发现时已处于中晚期,5 年生存率很低[1]。以铂类为主的联合方案

(吉西他滨、紫杉醇、多西他赛、长春瑞宾)是目前治疗中晚期非小细胞肺癌的标准一线方案[2],但其有效率不高,仅30%~40%,中位生存期仅约10个月左右, 因此对复发或初治无效的NSCLC患者, 亟需寻找新的药物及治疗方法。近期有文献报道,沙利度胺具有抗血管生成作用[3-7],其在治疗多发性骨髓瘤患者中取得较好疗效[8],近年来临床医生开始进行将沙利度胺与化疗联合用于治疗肺癌的研究。本研究搜集了60例晚期NCSLC患者的临床资料,采用回顾性方法分析其应用培美曲塞联合沙利度胺二线治疗的临床疗效及不良反应。

资料与方法

1.1 病例选择

1.入选标准:一线或二线以上治疗失败的晚期复发性NSCLC患者,均经病理学或细胞学证实; Kamofsky评分>70分,能耐受2个周期以上的化疗;年龄18—75岁;治疗前血常规、肝、肾功能正常;近1个月内未接受其他抗肿瘤治疗;预计生存期>3个月;有可可测量或可评估的肿瘤病灶;无脑转移;签署知情同意书。

2.排除标准:严重心脏、肝、肾疾病或其他器官功能性疾病;明确脑转移;明确诊断精神病患者;同时患有其他未愈的肿瘤者;感染性伤口迁延不愈者。1.2 一般资料

1.研究对象:

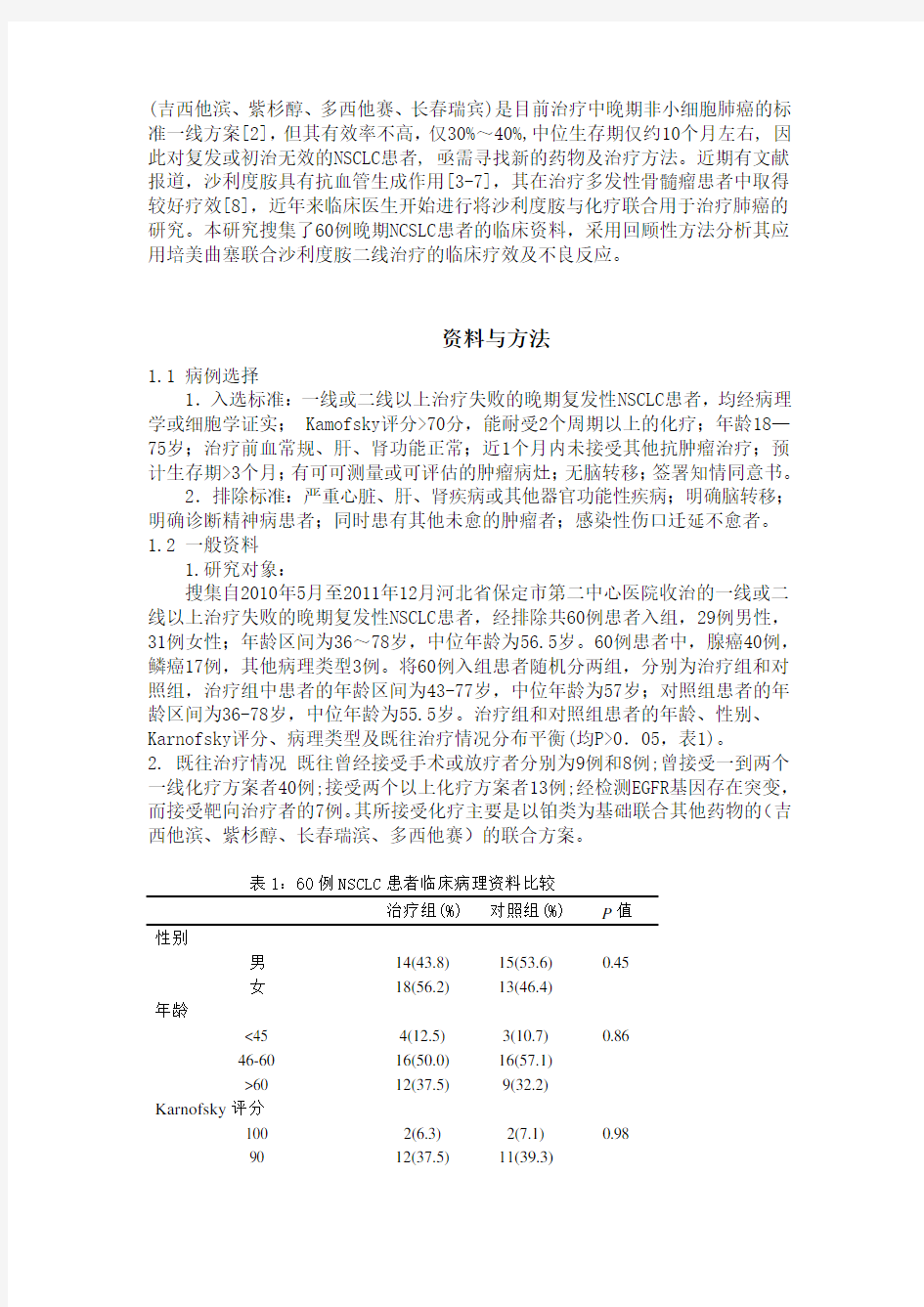

搜集自2010年5月至2011年12月河北省保定市第二中心医院收治的一线或二线以上治疗失败的晚期复发性NSCLC患者,经排除共60例患者入组,29例男性,31例女性;年龄区间为36~78岁,中位年龄为56.5岁。60例患者中,腺癌40例,鳞癌17例,其他病理类型3例。将60例入组患者随机分两组,分别为治疗组和对照组,治疗组中患者的年龄区间为43-77岁,中位年龄为57岁;对照组患者的年龄区间为36-78岁,中位年龄为55.5岁。治疗组和对照组患者的年龄、性别、Karnofsky评分、病理类型及既往治疗情况分布平衡(均P>0.05,表1)。

2. 既往治疗情况既往曾经接受手术或放疗者分别为9例和8例;曾接受一到两个一线化疗方案者40例;接受两个以上化疗方案者13例;经检测EGFR基因存在突变,而接受靶向治疗者的7例。其所接受化疗主要是以铂类为基础联合其他药物的(吉西他滨、紫杉醇、长春瑞滨、多西他赛)的联合方案。

表1:60例NSCLC患者临床病理资料比较

治疗组(%) 对照组(%) P值

性别

男14(43.8) 15(53.6) 0.45

女18(56.2) 13(46.4)

年龄

<45 4(12.5) 3(10.7) 0.86

46-60 16(50.0) 16(57.1)

>60 12(37.5) 9(32.2)

Karnofsky评分

100 2(6.3) 2(7.1) 0.98

90 12(37.5) 11(39.3)

80 18(56.2) 15(53.6)

病理类型

腺癌23(71.9) 17(60.7) 0.47

鳞癌7(21.9) 10(35.7)

其他2(6.3) 1(3.1)

既往化疗

1-2个化疗方案21(65.6) 19(67.9) 0.97

2个以上化疗方案7(21.9) 6(21.4)

靶向治疗4(12.5) 3(10.7)

1.3 治疗方案

治疗组:采用培美曲塞+沙利度胺治疗。培美曲塞500mg/m2 d1,静脉滴注;沙利度胺100mg d1-10,21天为一周期。

对照组:采用培美曲塞单药治疗。培美曲塞500mg/m2d1 ,静脉滴注,21天1周期。

治疗组和对照组均至少按既定治疗计划完成2周期化疗。每2周期后复查胸片、胸部CT或纤支镜活检进行疗效评价。每周复查血象2次,每周期治疗后复查心电图、肝、肾功能以观察药物毒副反应。

1.4 疗效评定标准及观察指标

疗效评定主要采用指标包括有效率(response rate,RR)、无疾病进展生存期(progression-free survival,PFS)和总生存期OS(over survival,OS),另外对患者治疗前后生活质量(quality of life,QOL)及药物的安全性和毒副反应亦进行了评价。疗效评定标准按WHO制定肿瘤治疗疗效评价分级标准分级,分为疾病进展(PD)、稳定(SD)、部分缓解(PR)和完全缓解(CR)。不良反应评价标准,按WHO对化疗药物毒性反应分级,分为0~Ⅳ度。PFS为给予治疗后的第l日起至出现疾病进展的生存时间。OS为开始治疗后的第l天起算至出现死亡的生存时间。QOL按KPS评分标准,治疗后KPS评分比治疗前增加大于等于10分者为提高,减少大于等于10分者为降低,两者之间为稳定。

1.5 统计学方法

统计分析采用SPSS 16.O软件包进行,采用Kaplan-Meier及Log-rank 法生存分析法进行生存分析。采用用χ2检验对两组间有效率及生活质量进行比较;以P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 临床疗效:两组均无完全缓解患者,治疗组部分缓解9例,有效率为28.1%,对照组部分缓解5例,有效率为17.9%,比较两组有效率,差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

表2:治疗组与对照组的临床近期疗效比较

组别例数CR PR SD PD 有效率

(%)

P值

治疗组32 0 9 12 11 28.1 >0.05

对照组28 0 5 10 13 17.9

2.2 PFS和OS:

全部患者随访访至2012年5月20日。治疗组中位PFS为6.5个月,半年无疾病进展率为50%;对照组中位PFS为3个月,半年无疾病进展率为25%。与对照组比较,治疗组中位PFS延长了3.5个月,半年无疾病进展率明显高于对照组(P=0.006,图A) ,差异有统计学意义。治疗组中位OS及一年生存率分别为11.5个月及46.9%,对照组中位OS及一年生存率为9.0个月及25%。治疗组中位OS比对照组延长了2.5个月,但差异无统计学意义(P=0.127,图B)。

2.3 QOL评定:治疗组乏力和消瘦症状改善情况较对照组略高,治疗组中治疗后KPS评分提高大于10分者为9例,稳定为21例,下降为2例;对照组治疗后KPS评分提高大于10者为7例,稳定为17例,下降为4例。两组KPS评分提高率和28.1%和25.0%,下降率分别为28.1%和14.3%,两组间差异无统计学意义(P>0.05,表3)。

表3:治疗组与对照组QOL比较

组别例数KPS提高≥10分

(%)

稳定(%)

KPS下降≥10分

(%)

P值

治疗组32 9(28.1)21(65.6)2(6.2)0.55

对照组28 7(25.0)17(60.7)4(14.3)

2.4 不良反应:以骨髓抑制和消化道反应为主,治疗组及对照组Ⅲ~Ⅳ度白细胞减少发生率分别为28.1%及39.3%,两组血小板分减少发生率分别为9.4%和14.3%,对症处理后均很快恢复正常。其他不良反应主要包括恶心或呕吐、腹泻、皮疹、便秘和肝功能异常,两组间差异无统计学意义((P>0.05,表4)。使用沙利度胺未见血栓栓塞发生,但嗜睡发生率较对照组高,差异有统计学意义

(P<0.05,表4)。

表4:治疗组与对照组不良反应比较

治疗组对照组

不良反应Ⅰ~Ⅱ级Ⅲ~Ⅳ级Ⅰ~Ⅱ级Ⅲ~Ⅳ级P值白细胞减少17(53.1)9(28.1)15(53.5)11(39.3)0.36 血小板减少6(18.8)3(9.4)6(21.4)4(14.3)0.78 血红蛋白减少4(12.5)2(6.2)4(14.3)1(3.6)0.88 恶心呕吐8(25.0)1(3.1)9(32.1)2(7.1)0.21 腹泻2(6.2)1(3.1)3(21.7)4(14.6)0.22

便秘8(25.0)1(3.1)1(3.6)1(3.6)0.07 嗜睡7(21.9)3(9.4)0(0)0(0)0.005 血栓栓塞0(0)0(0)0(0)0(0)

肝功能异常6(18.8)0(0)7(25.0)0(0)0.56 皮疹6(18.8)1(3.1)6(21.4)1(3.6)0.96

3.讨论

美国FAD食品药品监督管理局推荐培美曲塞和多西紫杉醇作为晚期NSCLC患

者二线化疗的标准用药,但晚期患者临床受益仍有限,因此仍有必要寻找新的治疗手段和方法。沙利度胺(thalidomide)是一种合成性谷氨酸衍生物,近期国内外研究发现,其具有抗血管生成、抗增殖、抗炎等作用,可作为一种新型抗血管生成剂及免疫调节剂用于肿瘤临床,能有效地控制肿瘤的发展[9]。其抗肿瘤机制尚未特别明确,血管内皮生长因子、碱性成纤维细胞生长因子可诱导肿瘤新生血管形成,沙利度胺可抑制上述因子的产生,阻断其诱导新生血管形成的产生,诱导肿瘤坏死因子-a的产生,调节细胞因子和黏附分子的表达,从而使肿瘤患者机体免疫力提高[10-14] 。国内外多家研究表明,沙利度胺在治疗多发性骨髓瘤(MM)中临床疗效显著,目前已作为难治复发MM的标准治疗方案。沙利度胺在治疗其他肿瘤,如肝癌、肾癌、前列腺癌、胶质母细胞瘤等恶性实体瘤的治疗也有良好前景[15-18]。

沙利度胺在肺癌的临床应用研究多为针对小细胞肺癌(SCLC)的研究,结果显示其可以提高SCLC的治疗疗效[19],而针对其应用于NSCLC患者的疗效、安全性研究较少。有研究显示沙利度胺联合吉西他滨或卡铂治疗NSCLC不能改善总生存率,且增加了发生血栓栓塞的风险[20]。而顾爱琴等人研究发现沙利度胺联合NP方案能改善晚期NSCLC患者的有效率;且血清学发现其能够抑制肿瘤细胞VEGF

和TNF2α的产生[21]。为进一步明确沙利度胺在NSCLC患者中的应用价值,本研究调查了沙利度胺联合培美曲塞治疗晚期NSCLC的临床疗效及安全性,结果显示, 培美曲塞联合沙利度胺组(治疗组)有效率PR为28.1%,培美曲塞单药组(对照组)有效率为17.9% , 两组间差异无统计学意义。60例可评价的患者的随访时间为

5-24个月, 治疗组中位PFS为6.5个月,半年无疾病进展率为50%;对照组中位PFS 为3个月,半年无疾病进展率为25%。与对照组比较,治疗组中位PFS延长了3.5

个月,半年无疾病进展率明显高于对照组,差异有统计学意义。治疗组中位OS

为11.5个月,一年生存率为46.9%,对照组中位OS为9.0个月,一年生存率为25%。相较对照组,治疗组中位OS延长了2.5个月,但差异无统计学意义。两组治疗后KPS 评分比较,治疗组较对照组有所提高,但差异无统计学意义。两组骨髓抑制、消化道反应和肝功能异常等不良反应发生率比较,差异无统计学意义,但应用沙利度组的便秘及嗜睡率较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),但未见血栓栓塞发生。从我们的研究结果显示,沙利度胺与培美曲塞联合应用能显著提高晚期NSCLC患者的中位PFS,半年无进展生存率明显高于对照组,且不增加治疗后不良反应的发生率。但未能改善晚期NSCLC患者的近期有效率及1年生存率。

本研究样本量较少,尚需更严密的设计,并实施科学的双盲、大样本的多中心研究进一步证实。

[1] 姜彪;李积德;赵君慧等,非小细胞肺癌治疗进展. 社区医学杂志,2012;

(09):61- 63.

[2] Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Darwiche K, et al. Treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC).[J]. J Thorac Dis. 2013 Sep;5(Suppl 4):S389-S396.

[3] Meininger D,Byhahn C,Mierdl S,et al. Positive endexpiratory pressure improves arterial oxygenation during prolonged pneumoperitoneum[J]. Acta Anaesthesiol Scand, 2005, 49(6):

778-783.

[4] Meininger D,Westphal K,Bremerich DH,et al. Effects of posture and prolonged pneumoperitoneum on hemodynamic parameters during laparoscopy[J]. World J Surg, 2008, 32(7):1400-1405.

[5] Meininger D,Byhahn C,Bueck M,et al. Effects of prolonged pneumoperitoneum on hemodynamics and acid-base balance during

totally endoscopic robot-assisted radical prostatectomies[J]. World J Surg, 2002, 26(12): 1423-1427.

[6] Maíllo CL ,Martín E ,López J ,et al. Effect of pneumoperitoneum on venous hemodynamics during laparoscopic cholecystectomy. influence of patients' age and time of surgery[J].Med Clin( Barc), 2003, 120(9): 330-334.

[7] Vidovszky TJ,Smith W,Ghosh J,et al. Robotic cholecystectomy :learning curve,advantages,and limitations[J]. J Surg Res,

2006, 136(2): 172-178.

[8] Morgan GJ, Davies FE.Role of thalidomide in the treatment of patients

with multiple myeloma. Crit Rev Oncol Hematol. 2013 Oct;88 Suppl 1:S14-22.

[9] Maria de Souza C ,Fonseca de Carvalho L,da Silva Vieira T,et al. Thalidomide attenuates mammary cancer associated-inflammation, angiogenesis and tumor growth in mice. Biomed Pharmacother. 2012 Oct;66(7):491-8

[10] Zhou S, Wang F, Hsieh TC, et a1.Thalidomide-a notorious sedative to a wonder anticancer drug. Curr Med Chem. 2013;20(33):4102-8.

[11] Or R,Fefeman R,shoshan S.Thalidomide reduces vascular density in granulation tissue of subcutancously implanted polyvinyl alcohol sponges in guinea pigs. Exp Hematol,1998,26:217-221.

[12] Tseng CM, Hsiao YH, Su VY,et al. The suppression effects

of thalidomide on human lung fibroblasts: cell proliferation, vascular endothelial growth factor release, and collagen production. Lung. 2013 Aug;191(4):361-8. [13] Liang CJ, Yen YH, Hung LY,et a1.Thalidomide inhibits fibronectin production in TGF-β1-treated normal and keloid fibroblasts via inhibition of the p38/Smad3 pathway. Biochem Pharmacol. 2013 Jun 1;85(11):1594-602.

[14] Stephens TD,Bunde CJ,Fillmore BJ.Mechanism of action in thalidomide teratogenesis.Biochen Pharmacol,2000,59:1489-1499.

[15] Baumann F.Bieljac M,Kollias SS,et a1.Combined thalidomide and temozolomide treatment in patient with glioblastoma multiforme.J